POHON JATI (Tectona grandis L. f. )

di KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah

AHMAD SHOFIYULLAH ZAIN

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2013

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

AHMAD SHOFIYULLAH ZAIN

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2013

Massa Karbon Pohon Jati (Tectona grandis L. f.) di KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah. Dibawah bimbingan Elias.

Perubahan iklim yang di tandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi merupakan akibat dari aktifitas manusia yang banyak menyebabkan pelepasan gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer. Gas- gas tersebut diantaranya karbondioksida (CO2), nitroksida (N2O), methana (CH4), sulfurheksafluorida (SF6), perflurokarbon (PFC) dan hidroflurokarbon (HFC). Pembakaran bahan-bahan hidrokarbon seperti bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, gas alam), atau biomassa (kayu), merupakan aktifitas manusia yang dapat menyebabkan terlepasnya GRK di atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim bumi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui root to shoot ratio biomassa dan massa karbon pada pohon jati (Tectona grandis L. f.). Penelitian dilakuan dengan mengambil sebanyak 30 pohon sampel pohon jati, dengan jumlah 6 pohon sampel pada tiap kelas umurnya (KU). Selanjutnya dilakukan penghitungan biomassa dan massa karbon pada bagian akar, batang, cabang, ranting dan daun dari tiap sampel.

Root to shoot ratio biomassa sampel pada penelitian ini dianalisis dengan

membandingakan nilai biomassa pada akar pohon jati dengan bagian batang utama pohon jati serta membandingkan biomassa akar dengan total biomassa bagian di atas permukaan pohon jati (batang, cabang, ranting dan daun). Root to

shoot ratio massa karbon pohon jati adalah nisbah massa karbon pohon jati pada

akar terhadap batang utama, dan nisbah massa karbon akar pada pohon jati dengan massa karbon total pada batang, cabang, ranting, dan daun pohon jati. Sedangkan

expansion factor dianalisis dengan membagi biomassa total serta massa karbon

total dari bagian atas tanah terhadap batang utama sampel.

Root to shoot ratio biomassa bila didasarkan pada batang utama berkisar

pada 0,1155-0,5048 (rata-rata 0,2296), sedangkan bila didasarkan pada bagian tanaman di atas permukaan tanah berkisar pada 0,1090-0,4317 (rata-rata 0,1983).

Root to shoot ratio massa karbon bila didasarkan pada batang utama berkisar

0,1159-0,5068 (rata-rata 0,2320), sementara bila didasarkan pada bagian tanaman di atas permukaan tanah berkisar antara 0,1111-0,4381 (rata-rata 0,2030). Faktor ekspansi biomassa rata-rata pohon jati untuk KU I- KU V sebesar 1,15. Faktor ekspansi massa karbon rata-rata pohon jati dari KU I- KU V sebesar 1,13.

Root to shoot ratio biomassa dan massa karbon merupakan perbandingan

nilai biomassa atau massa karbon akar terhadap biomassa atau massa karbon yang terdapat diatas permukaan tanah (batang, cabang, ranting dan daun. Faktor ekspansi biomassa atau faktor ekspansi massa karbon merupakan rasio biomassa atau massa karbon keseluruhan bagian pohon terhadap biomassa atau massa karbon yang terdapat pada batang pohon

Shoot Ratio of Teak Tree (Tectona grandis L. f.) at KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Central Java. Under Supervision of Elias.

Climate change, that is marked by improvement of earth’s surface temperature (global warming), is caused by human activities that increase the emmision of greenhouse gasses to the atmosphere. These gasses includes carbondioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), methane (CH4), sulphurous hexafluoride (SF6), perfluorocarbons (PFCs), and hydrofluorocarbons (HFCs). Ignition of hydrocarbonic compounds such as fossil fuels (coal, petrol fuel, and natural gas) or biomass (wood) are human activity that could cause emmision of greenhouse gasses to the atmosphere and, further, global climate change.

This research objective is to observe biomass and carbon mass root to shoot ratio of teak (Tectona grandis L. f). Observation was done to 30 samples of teak, consisting of 6 tree samples in each age group of 1 to 5 year old tree. Then, calculation of biomass and carbon mass of root, stem, branch, twig and leaf is done to each sample.

Biomass root to shoot ratio of each samples were analyzed by comparing root biomass value to biomass main stem value, then recompares root biomass value to total surface (stem, branch, twig, and leaves) biomass. Carbon mass root to shoot ratio were calculated by dividing root carbon mass to main stem carbon mass, which then recalculated by dividing root carbon mass to surface carbon mass. Further, expansion factors are analyzed by comparing biomass and carbon value of surface section to main stem section of samples.

Biomass root to shoot ratio based on main stem is about 0,1155-0,5048 (Average 0,2296), while based to surface biomass is about 0,1090-0,4317 (Average 0,1983). Carbon mass root to shoot ratio based on main stem is about 0,1159-0,5068 (Average 0,2320), while based to surface carbon mass is about 0,1111-0,4381 (Average 0,2030). Average expansion factor of biomass for age level I-V is 1.15, while average expansion factor of carbon mass for age level I-V is 1,13.

Biomass root to shoot ratio and mass carbon root to shoot ratio is comparison biomass or mass carbon root value to biomass or carbon mass of the suface (stems branche, twig and leave). Biomass expansion factor or mass carbon expansion factors is the ratio of biomass or mass carbon whole parts of carbon tree to biomass or mass carbon on the stem.

Ratio Biomassa dan Massa Karbon Pohon Jati (Tectona grandis L. f.) di KPH

Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Provinsi Jawa Tengah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor,

Ahmad Shofiyullah Zain E14080084

Judul : Root to Shoot Ratio Biomassa dan Massa Karbon Pohon Jati (Tectona

grandis L. f.) di KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Jawa

Tengah.

Nama : Ahmad Shofiyullah Zain NRP : E14080084

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Elias NIP 19560902 198103 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP 1963 0401 199403 1 001

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Root to Shoot Ratio Biomassa dan Massa Karbon Pohon Jati (Tectona

grandis L. f.) di KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Provinsi Jawa Tengah”, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kehutanan, di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapakan kepada kedua orang tua Bapak Ahmad Zainuddin Shidiq, Emak Rubae’ah (Alm), ibu Nur serta keempat pandawa Muhammad Nur Yasin Zain, Ahmad Thoha Faz, Ahmad Asrori Zain, Ahmad Rakhmatullah Zain, atas doa dan kasih sayangnya, kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Elias selaku orang tua dibidang akademik atas bimbingan, ide, saran, nasihat, dan curahan ilmu yang diberikan, kepada Ibu Dra. Sri Rahaju, Msi selaku ketua sidang ujian komprehensif, Ibu Eva Rachmawati, S.Hut, Msi selaku dosen penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekowisata (KSHE), kepada Bapak Anggar Widiyatmoko, S.Hut selaku kepala KPH, Bapak Panji Weda Hudaya S.Hut selaku wakil administratur beserta jajaran staff nya dari KPH Balapulang yang telah memberikan izin dan membantu baik dari segi materi dan tenaga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ungkapan terimakasih juga disampikan kepada beasiswa BUMN yang telah memberi sokongan dana selama penulis menyelesaikan perkuliahan, keluarga besar asrama Sylvasari, asrama Sylvapinus dan Lab. Pemanfaatan Hasil Hutan, rekan-rekan Manajemen Hutan angkatan 45, serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya ilmiah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dalam menyusun Karya Ilmiah ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta kritik dan saran yang membangun agar karya ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kebaikan.

Bogor, Maret 2013 Penulis

ke tujuh dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Ahmad Zainuddin Shidiq dan Ibu Rubae’ah (alm). Pada Tahun 2008 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Slawi. Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor .

Selama masa perkuliahan penulis mendapat beasisawa dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) (2010-2012). Selain itu penulis juga aktif di berbagai organisasi diantaranya di UKM Resimen Mahasiswa (2009-2012) sebagai Kepala Divisi Logistik, Staff Hubungan Masyarakat Badan Eksekutive Mahasiswa Fakultas Kehutanan (2009-2010), Kepala Staff Hubungan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) IPB, Staff Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (PSDM) Asrama Sylvasari IPB, panitia Temu Manajer Departemen Manajemen Hutan tahun 2010 pada Divisi Komisi Disiplin.

Penulis juga telah mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Sancang-Kamojang pada bulan Juli 2010, Praktek Pengenalan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi pada bulan Juli 2011, dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di IUPHHK-HA PT. Arfak Indra Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat. Selain itu juga penulis mengikuti survey lapang pemetaan lahan sawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, dan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat tahun 2012.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi berjudul “Root to Shoot Ratio Biomassa dan Massa

Karbon Pohon Jati di KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah” di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Elias

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Deskripsi Tectona grandis L.f... 3

2.2 Biomassa ... 4

2.3 Definisi Karbon Hutan Dalam Vegetasi ... 6

2.4 Cara Penghitungan dan Pendugaan Biomassa ... 7

2.5 Kadar Zat Terbang, Kadar Abu dan Kadar Air ... 9

2.6 Root to Shoot Ratio Biomassa Pohon ... 9

2.7 Root to Shoot Massa Karbon pohon ... 10

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 11

3.2 Alat dan Bahan Penelitian ... 11

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 11

3.4 Metode Pengambilan Data Primer ... 12

3.5 Metode Pengolahan Data ... 18

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak Geografis dan Luas ... 20

4.2 Iklim dan Curah Hujan ... 20

4.3 Geologi dan Bahan Induk Tanah... 21

4.4 Topografi ... 22

4.5 Hidrologi ... 22

4.7 Sosial Ekonomi dan Budaya ... 23

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kadar Air ... 24

5.2 Berat Jenis ... 24

5.3 Kadar Zat Terbang ... 25

5.4 Kadar Abu ... 26

5.5 Kadar Karbon ... 27

5.6 Biomassa ... 27

5.7 Massa Karbon... 28

5.8 Root to Shoot Ratio Biomassa Pohon ... 28

5.9 Root to Shoot Ratio Massa Karbon Pohon ... 29

5.10 Faktor Ekspansi ... 31

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 32

6.2 Saran ... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

DAFTAR TABEL

1. Root to shoot ratio biomassa pada pohon akasia ... 10

2. Root to shoot ratio massa karbon pada pohon akasia ... 10

3. Kisaran diameter pohon jati yang dijadikan bahan penelitian ... 12

4. Data rata-rata curah hujan 2 tahun (2009-2010) ... 21

5. Kadar air pohon jati pada tiap kelas umur ... 24

6. Berat jenis pohon jati pada tiap kelas umur ... 25

7. Kadar zat terbang pohon jati pada tiap kelas umur ... 26

8. Kadar abu pohon jati pada tiap kelas umur ... 26

9. Kadar karbon pohon jati pada setiap kelas umur ... 27

10. Biomassa pohon jati pada tiap kelas umur ... 27

11. Massa karbon pohon jati pada tiap kelas umur ... 28

12. Root to shoot ratio biomassa pohon jati ... 29

13. Root to shoot ratio massa karbon pohon jati ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kadar air pohon jati (%) ... 36

2. Berat jenis kayu jati ... 37

3. Zat terbang pada pohon jati ... 38

4. Kadar abu pada pohon jati ... 39

5. Kadar karbon pohon jati ... 40

6. Biomassa pohon jati ... 41

7. Massa karbon pohon jati ... 42

8. Root to shoot ratio biomassa pohon jati ... 43

9. Root to shoot ratio massa karbon pohon jati ... 43

10. Faktor ekspansi biomassa pohon jati... 43

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim (climate change) menjadi perhatian dari berbagai kalangan seperti akademisi dan pemerhati lingkungan. Climate change merupakan keadaan yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi (global warming) yang dipicu oleh kegiatan manusia dalam menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan sehingga mengakibatkan penumpukan GRK (gas rumah kaca). Gas GRK tersebut adalah karbondioksida (CO2), nitroksida (N2O), methana (CH4), sulfurheksafluorida (SF6), perflurokarbon (PFC) dan hidroflurokarbon (HFC) di atmosfer.

Salah satu unsur alam yang mampu menyerap CO2 dalam jumlah banyak adalah hutan. Hal ini dikarenakan vegetasi yang ada di dalam hutan mengikat CO2 didalam melakukan proses fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk biomassa, sehingga eksistensi hutan berpengaruh dalam pencegahan dan penanganan pemanasan global di bumi. Sesuai dengan pernyataan Brown (1997) yang mengatakan bahwa 50% dari biomassa yang ada didalam hutan tersusun atas karbon.

Perum Perhutani merupakan salah satu BUMN yang hingga saat ini masih konsisten mengelola hutan tanaman yang berada di wilayah Jawa, yang menghasilkan berbagai jenis kayu komersial baik kayu Rimba dan kayu Jati. Selain memperoleh manfaat tangible berupa kayu juga diperoleh manfaat

intagible seperti simpanan massa karbon sebagai upaya mitigasi GRK di atmosfer.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian penghitungan biomassa dan massa karbon dalam tegakan di areal Perum Perhutani terutama pada tegakan jati. Salah satu cara menghitung biomassa dan massa karbon pohon adalah menggunakan

root to shoot ratio. Dewi (2011) menyebutkan bahwa Root to shoot ratio

merupakan nilai nisbah atau perbandingan biomassa atau massa karbon pada akar pohon jati terhadap biomassa atau massa karbon diatas permukaan tanah (batang, cabang, ranting dan daun).

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung root to shoot ratio biomassa dan massa karbon pohon jati (Tectona grandis L. f.)

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberi informasi yang akurat kepada pihak pengelola KPH Balapulang tentang potensi biomassa dan massa karbon pada akar dan bagian permukaan tanah pada pohon jati.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Tectona grandis L. f

Pohon Jati (Tectona grandis L. f.) termasuk famili Verbenaceae yang

menggugurkan daun pada musim kemarau. Kayu Jati di Indonesia dikenal dengan nama yang berbeda-beda, diantaranya deleg, dodokan, jate, jatih, jatos, kiati, dan kuludawa, sedangkan di negara lain dikenal dengan nama giati (Venezuela), teak (Birma, India, Thailand, USA, Jerman), teck (Perancis), dan tea (Brazil). Pohon jati dapat tumbuh besar selama ratusan tahun dengan ketinggian 40-45 meter dengan diameter 1,8-2,4 meter. Pohon jati dapat mencapai rata-rata ketinggian 9-11 meter dengan diameter 0,9-1,5 meter. Pohon jati yang dianggap baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, dan sedikit cabangnya. Pohon jati terbaik biasanya berasal dari pohon yang berumur lebih dari 80 tahun (Martawijaya 1981).

Sistem taksonomi Pohon jati (Tectona grandis L. f) menurut Sumarna (2001) adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatopyta Kelas : Angiospermae Sub kelas : Dicotyledonae Ordo : Verbenales Famili : Verbenaceae Genus : Tectona

Spesies : Tectona grandis L. f

Menurut Martawijaya (1981) pohon jati tumbuh baik di daerah dengan musim kering nyata, tipe curah hujan C sampai F, jumlah hujan rata-rata 1200-2000 mm/tahun dan ketinggian tempat sampai 700 mdpl. Pohon jati dapat tumbuh pada berbagai formasi geologi dan tidak terikat pada suatu jenis tanah tertentu, tetapi memerlukan tanah yang berdrainase baik dan beraerasi cukup.

Pohon jati memiliki berat jenis rata-rata 0,67 (0,62-0,75) dengan kelas awet I-II, kelas kuat II. Pohon jati memiliki warna teras berwarna kuning emas kecoklatan sampai coklat kemerahan, mudah dibedakan dari gubal yang berwarna putih agak keabu-abuan. Pohon jati digunakan untuk bahan bangunan, rangka

pintu dan jendela, panel pintu, bantalan kereta api, perabot rumah tangga, serta vinir yang indah (Mandang dan Pandit 1997).

2.2 Biomassa

Hutan berperan dalam upaya peningkatan penyerapan CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan air dari tanah, vegetasi yang berklorofil mampu menyerap CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini antara lain disimpan dalam bentuk biomassa yang menjadikan vegetasi tumbuh menjadi makin besar atau makin tinggi. Pertumbuhan ini akan berlangsung terus sampai vegetasi tersebut secara fisiologis berhenti tumbuh atau dipanen. Secara umum hutan dengan ”net growth” (terutama dari pohon-pohon yang sedang pada fase pertumbuhan) mampu menyerap lebih banyak CO2, sedangkan hutan dewasa dengan pertumbuhan yang kecil hanya menyimpan stock karbon tetapi tidak dapat menyerap CO2 berlebih/ekstra (Kyrklund 1990).

Biomassa merupakan total massa atau total berat kering dari seluruh makhluk hidup yang dapat didukung pada masing-masing tingkat rantai makanan keseluruhan materi yang berasal dari makhluk hidup, termasuk bahan organik baik yang hidup maupun yang mati, baik yang ada di atas permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan tanah, misalnya pohon, hasil panen, rumput, serasah, akar, hewan dan sisa kotoran hewan (IPCC 2003). Menurut Chapman (1976) biomassa adalah berat bahan organik suatu organisme per satuan unit area pada suatu saat, berat bahan organik umumnya dinyatakan dalam satuan berat kering (dry weight) atau kadang-kadang dalam berat kering bebas abu (ash free dry weight).

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian tentang biomassa adalah sebagai berikut (Clark 1979):

a) Biomassa hutan (forest biomass ) adalah keseluruhan makhluk hidup dari semua spesies pada suatu waktu tertentu dan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok utama yaitu pohon, semak dan vegetasi yang lain.

b) Pohon secara lengkap (complete tree) berisikan keseluruhan komponen dari suatu pohon termasuk akar, tunggul /tunggak, batang, cabang dan daun-daun.

tunggul, dengan ketinggian tertentu yang ditetapkan oleh praktek-praktek setempat dan keseluruhan akar. Berdasarkan pertimbangan kepraktisan, akar dengan diameter yang lebih kecil dari diameter minimum yang ditetapkan sering dikesampingkan.

d) Batang di atas tunggul (tree above stump) merupakan seluruh komponen pohon kecuali akar dan tunggul (dalam kegiatan forest biomass inventories), pengukuran sering dikatakan bahwa biomassa di atas

tunggul/tunggak ditetapkan sebagai biomassa pohon secara lengkap.

e) Batang (stem) adalah komponan pohon mulai di atas tunggul hingga ke pucuk dengan mengecualikan cabang dan daun.

f) Batang komersial adalah komponen pohon di atas tunggul dengen diameter minimal tertentu.

g) Stem topwood adalah bagian dari batang dari diameter ujung minimal tertentu hingga ke pucuk. Bagian ini sering merupakan komponen utama dari sisa pembalakan.

h) Cabang (branches) semua dahan dan ranting kecuali daun. i) Dedaunan (foliage) semua daun, bunga dan buah.

Sutaryo (2009) menyebutkan bahwa biomassa dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Biomassa atas permukaan (semua material hidup di atas permukaan terdiri dari batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji dan daun dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata tumbuhan bawah di lantai hutan). 2) Biomassa bawah permukaan adalah semua biomassa dari akar tumbuhan yang hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah dan serasah. 3) Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan sebagai semua bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang tidak tercakup dalam serasah baik yang masih tegak maupun yang roboh di tanah, akar mati, dan tunggul dengan diameter lebih besar dari diameter yang telah ditetapkan. 4) Karbon organik tanah mencakup karbon

pada tanah mineral dan tanah organik termasuk gambut.

2.3 Definisi Karbon Hutan dalam Vegetasi

Karbon adalah bahan penyusun dasar semua senyawa organik. Pergerakannya dalam suatu ekosistem berbarengan dengan pergerakan energi melalui zat kimia lain, seperti karbohidrat dihasilkan selama fotosintesis dan CO2 di bebaskan bersama energi selama respirasi. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler menyediakan suatu hubungan antara lingkungan atmosfer dan lingkungan terestrial dalam siklus karbon. Tumbuhan mendapatkan karbon, dalam bentuk CO2 dari atmosfer melalui stomata daun dan menggabungkannya ke dalam bahan organik biomassa melalui proses fotosintesis. Sejumlah bahan organik tersebut kemudian menjadi sumber karbon (Campbell et al 2004 dalam Agnita 2010).

Sutaryo (2009) menyebutkan bahwa hutan, tanah, laut dan atmosfer semuanya menyimpan karbon yang berpindah secara dinamis diantara tempat-tempat penyimpanan tersebut sepanjang waktu. Tempat penyimpanan ini disebut dengan kantong karbon aktif (active carbon pool). Penggundulan hutan akan mengubah kesetimbangan karbon dengan meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon yang tersimpan di hutan, tetapi hal ini tidak menambah jumlah keseluruhan karbon yang berinteraksi dengan atmosfer. Simpanan karbon lain yang penting adalah deposit bahan bakar fosil.

Sumber karbon (Carbon Pool) dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu biomassa hidup, bahan organik mati dan karbon tanah (IPCC 2003). Biomasa hidup terdiri dari dua bagian yaitu Biomassa Atas Permukaan (BAP) dan Biomassa Bawah Permukaan (BBP). Bahan organik mati dikelompokkan menjadi 2 yaitu kayu mati dan serasah (Solichin 2009).

2.4 Cara Penghitungan dan Pendugaan Biomassa

Terdapat empat cara utama untuk menghitung biomassa yaitu (1) sampling dengan pemanenan (Destructive sampling) secara in situ. (2) Sampling tanpa pemanenan (Non-destructive sampling) dengan data pendataan hutan secara

in situ. (3) Pendugaan melalui penginderaan jauh dan (4) pembuatan model.

Persamaan alometrik digunakan untuk mengekstrapolasi cuplikan data ke area yang lebih luas. Penggunaan persamaan alometrik standar bervariasi untuk setiap lokasi dan spesies, penggunaan persamaan standar ini dapat mengakibatkan galat (error) yang signifikan dalam mengestimasikan biomassa suatu vegetasi (Heiskanen 2006).

Pendekatan yang digunakan untuk menduga potensi biomassa pohon atau hutan adalah dengan pendekatan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung. Pendekatan secara langsung dilakukan dengan pembuatan persamaan alometrik, sedangakan pendekatan secara tidak lansung dilakukan dengan menggunakan “biomass expansion factor”. Pendekatan ini tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karbon secara individu pada pohon (IPCC 2003).

Brown (1997) menyatakan terdapat dua pendekatan untuk menduga biomassa dari pohon. Pertama berdasarkan pendugaan volume kulit sampai batang bebas cabang yang kemudian dirubah menjadi jumlah biomassa (ton/ha), sedangkan yang kedua secara langsung dengan menggunakan persamaan regresi biomassa. Pendekatan pertama oleh Brown (1997) menggunakan persamaan di bawah ini:

Biomassa di atas tanah (ton/ha)=VOB x WD x BEF

Keterangan: VOB = Volume batang bebas cabang dengan kulit (m3/ha) WB = Kerapatan kayu

Pendekatan kedua dengan membuat model penduga biomassa di hutan tropika dengan model pangkat Y = a atau dengan model polynomial Y = a + bD+ cD² berdasarkan zona wilayah hujan kering, lembab dan basah. Model yang diusulkan Brown untuk zona lembab adalah:

Y = 1,242 D² – 12,8 D + 42,69 nilai R² = 84% (untuk model polynomial) dan Y = 0,118 D2,53 nilai R² = 97% (untuk model pangkat)

Keterangan: Y = Biomassa pohon (kg)

D = Diameter rata-rata pada setiap kelas diameter (cm) R² = Nilai koefisien determinasi

a, b, c merupakan konstanta

Chapman (1976) dalam Irawan (2009) mengelompokkan metode pengukuran biomassa di atas tanah kedalam dua kelompok besar yaitu:

1. Metode destruktif (pemanenan)

a. Metode pemanenan individu tanaman

Metode ini digunakan pada tingkat kerapatan individu tumbuhan cukup rendah dan komunitas tumbuhan dengan jenis sedikit.

b. Metode pemanenan kuadrat

Metode ini mengharuskan memanen semua individu pohon dalam suatu unit contoh dan menimbangnya.

c. Metode pemanenan individu pohon yang mempunyai luas bidang dasar rata-rata. Metode ini biasanya diterapkan pada tegakan yang memiliki ukuran seragam.

2. Metode non destruktif (tidak langsung) a. Metode hubungan alometrik

Persamaan alometrik dibuat dengan mencari korelasi yang paling baik antara dimensi pohon dengan biomassanya. Pembuatan persamaan tersebut dengan cara menebang pohon yang mewakili sebaran kelas diameter dan ditimbang.

b. Crop meter

Pendugaan biomassa metode ini dengan cara menggunakan seperangkat elektroda listrik yang kedua kutubnya diletakkan di atas permukaan tanah pada jarak tertentu.

2.5 Kadar Zat Terbang, Kadar Abu dan Kadar Air

Kadar zat terbang menunjukan zat-zat yang mudah menguap yang terkandung pada arang yang hilang pada pemanasan 950º C. Secara kimia zat terbang terbagi menjadi tiga sub golongan, yaitu senyawa alifatik, terpena dan senyawa fenolik. Zat-zat yang menguap ini akan menutupi pori-pori kayu dari arang (Haygreen and Bowyer 1982).

Kadar abu adalah jumlah oksida-oksida logam yang tersisa pada pemanasan tinggi. Abu tersusun dari mineral-mineral terikat kuat pada arang seperti kalsium, kalium dan magnesium. Komponen utama abu dalam kayu tropis ialah kalium, kalsium, magnesium dan silika. Galat dalam penetapan kadar abu dapat disebabkan oleh hilangnya klorida logam alkali dan garam-garam ammonia serta oksidasi tidak sempurna pada karbonat dari logam alkali tanah (Achmadi 1990).

Kadar air didefinisikan sebagai berat air yang terdapat di dalam kayu yang yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanur. Perhitungan kadar air dapat digunakan untuk menduga biomassa pohon. Penentuan kadar air diuji menggunakan dua metode oven yaitu dengan metoda temperatur rendah 103ºC dan metoda temperatur tinggi 130º-133ºC (Bonner 1995).

2.6 Root to Shoot Ratio Biomassa Pohon

Root to shoot ratio biomassa pohon adalah perbandingan antara biomassa akar

dengan biomassa pohon di atas tanah. Root to shoot ratio ini dihitung berdasarkan biomasaa akar pohon dengan biomassa di atas tanah secara total (batang, cabang, ranting dan daun). Tabel 1 merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011) tetang root to shoot ratio biomassa pada pohon akasia (Acacia mangium).

Tabel 1 Root to shoot ratio biomassa pada pohon Acacia mangium

Kelas Diameter

Nisbah biomassa akar dan biomassa di atas tanah berdasarkan kelas diameter

Batang Total <5 0,16 0,11 5-10 0,51 0,23 10-15 0,22 0,16 15-20 0,22 0,16 20-25 0,35 0,23 25-30 0,21 0,16 30-35 0,18 0,13 35-40 0,48 0,34 Rata-rata 0,29 0,21 Sumber: Dewi 2011

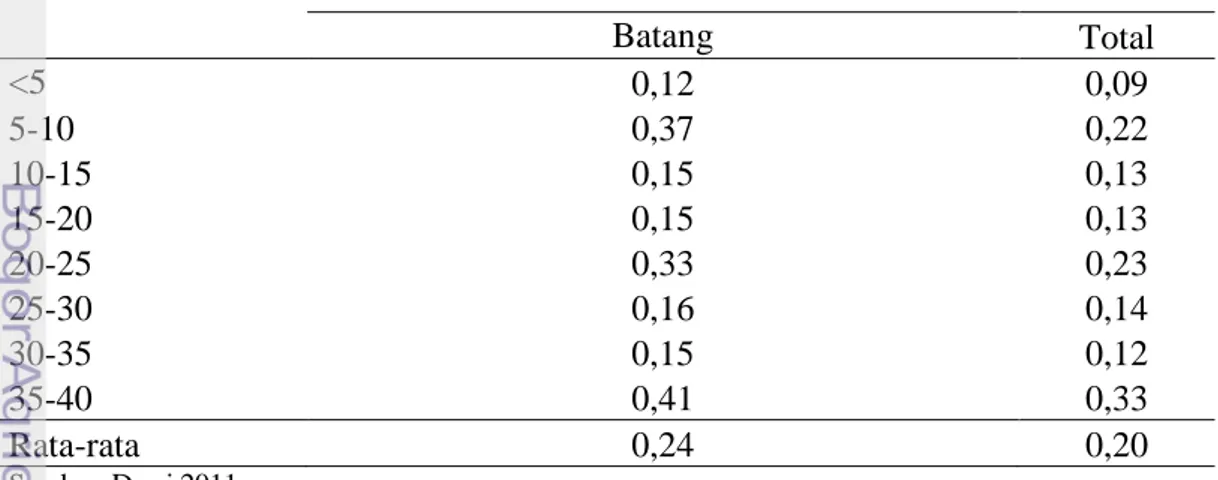

2.7 Root to Shoot Ratio Massa Karbon Pohon

Root to soot ratio massa karbon pohon adalah perbandingan antara massa

karbon akar dengan massa karbon di atas tanah yang terdiri dari batang, cabang, ranting dan daun yang dihitung secara total. Tabel 2 merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011) mengenai root to shoot ratio massa karbon pada pohon

Acacia mangium

Tabel 2 Root to shoot ratio massa karbon pada pohon Acacia mangium

Kelas Diameter

Nisbah massa karbon akar dan massa karbon di atas tanah berdasarkan kelas diameter

Batang Total <5 0,12 0,09 5-10 0,37 0,22 10-15 0,15 0,13 15-20 0,15 0,13 20-25 0,33 0,23 25-30 0,16 0,14 30-35 0,15 0,12 35-40 0,41 0,33 Rata-rata 0,24 0,20 Sumber: Dewi 2011

III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di areal KPH Balapulang, Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 4 bulan yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pengambilan data di lapangan pada bulan Mei-Juni 2012 dan tahap pengujian contoh uji laboratorium yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2012 di Laboratorium Peningkatan Mutu Kayu dan Kimia Hasil Hutan, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pohon jati (Tectona

grandis L. f) yang terdapat di areal KPH Balapulang sebanyak 30 pohon yang

terdiri atas enam pohon per kelas umur dari lima kelas umur, masing-masing pohon diambil tiga contoh uji setiap bagian pohon mulai dari daun, ranting, cabang, batang utama, dan akar.

Alat yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu alat yang digunakan untuk pengambilan data di lapangan berupa chainsaw, meteran, kompas, tongkat sepanjang 1,3 m, timbangan, golok, tambang, terpal, kantong plastik, sikat, kuas, koran bekas dan alat tulis. Alat yang digunakan untuk pengujian contoh uji di laboratorium berupa timbangan, oven, tanur listrik, desikator, cawan porselen, alat penggiling (willey mill) dan alat saring (mesh

screen) ukuran 40-60 mesh.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan yaitu meliputi data diameter dan panjang setiap batang utama dan cabang serta berat basah dari daun, ranting dan akar. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari kantor KPH Balapulang berupa: peta lokasi penelitian, keadaan lapangan yang meliputi topografi, tanah, geologi dan iklim.

3.4 Metode Pengambilan Data Primer 3.4.1 Metode Pemilihan Pohon Sampel

Jumlah sampel pohon jati yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 30 pohon yang dipilih dari kelas umur pohon yang terdapat di areal KPH Balapulang. Kriteria pemilihan pohon jati yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut (Elias 2010)

1. Sebaran diameter pohon Jati yang diambil sebagai sampel penelitian adalah enam pohon pada tiap-tiap kelas umur. Sebaran diameter pohon jati yang dijadikan sampel dapat dilihat dalam Tabel 3.

2. Pohon sampel yang dipilih harus sehat dan bentuk pohonnya normal.

3. Pohon sampel harus mewakili kondisi rata-rata pohon jati pada kelas diameter pohon yang bersangkutan.

Tabel 3 Kisaran kelas umur pohon pohon jati yang dijadikan bahan penelitian No Kelas umur Jumlah pohon contoh

1 I 6

2 II 6

3 III 6

4 IV 6

5 V 6

Total jumlah pohon contoh 30 pohon

Setiap pohon sampel diukur diameternya pada ketinggian 1,30 m dari permukaan tanah dan diberi nomor urut pohon sampel, kemudian pohon-pohon tersebut ditebang dan diukur volume batang utama dan cabangnya, serta berat basah ranting, daun, dan akar. Setelah pengukuran selesai dari masing-masing pohon diambil tiga buah sampel dari setiap bagian pohon, yang terdiri dari sampel batang utama, cabang, ranting, daun, dan akar.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data Pohon sampel

Menurut Elias (2010) metode pengumpulan data pohon sampel adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran diameter pohon sampel

Setelah pohon sampel terpilih masing-masing pohon sampel diukur diameter setinggi dada (1,30 m di atas permukaan tanah) dengan menggunakan pita keliling dan tongkat setinggi 1,30 m. Hasil pengukuran dicantumkan dalam

tally sheet sesuai dengan nomor pohon.

2. Persiapan sebelum penebangan pohon sampel Persiapan sebelum penebangan yang dimaksud adalah :

a. Menyiapkan peralatan berupa chainsaw untuk pemangkasan cabang, penebangan dan pemotongan batang utama, golok untuk pemangkasan ranting dan daun, sedangkan penggalian tunggak dan akar menggunakan cangkul. b. Menyiapkan wadah dari terpal di atas permukaan tanah di sekitar pohon

sampel.

c. Menyiapkan pita keliling untuk pengukuran diameter batang utama dan cabang serta timbangan untuk menimbang berat basah cabang, ranting, daun, dan akar d. Menyiapkan tali tambang untuk menahan cabang pohon yang dipangkas agar

tidak terjatuh langsung ke atas tanah, sehingga tidak terjadi kerusakan dan kehilangan bagian-bagian pohon sampel.

3. Pemangkasan cabang

Sebelum perebahan batang utama, terlebih dahulu dilakukan pemangkasan cabang-cabang pohon. Pemangkasan cabang dilakukan dengan cara memanjat pohon sampel dan dilakukan pemotongan cabang-cabang di atas pohon. Cabang yang telah dipotong diturunkan secara berhati-hati ke atas permukaan tanah dengan menggunakan penahan tali tambang yang telah disiapkan sebelumnya. Cabang, ranting dan daun-daun hasil pemangkasan dikumpulkan dan disimpan di atas wadah terpal yang telah disiapkan.

4. Penebangan batang utama

Penebangan batang utama pohon sampel dilakukan setelah pemangkasan cabang selesai. Dalam rangka menjaga keselamatan kerja dalam penebangan, perebahan batang utama pohon sampel yang berdiameter besar (>30 cm)

dilakukan dengan membuat takik rebah dan takik balas pada tunggak pohon yang diusahakan sedekat mungkin dengan permukaan tanah. Tunggak yang terjadi setelah penebangan, bagian di atas permukaan tanah harus dipotong setelah penggalian akar, dan bagian batang tunggak disatukan dengan batang utama pohon.

5. Penggalian akar pohon sampel

Penggalian akar pohon harus dilakukan dengan hati-hati agar semua bagian-bagian akar dapat digali dari dalam tanah. Bagian akar yang masih terdapat tanah dibersihkan dengan parang, sikat dan kuas hingga bersih dari kotoran dan tanah. 6. Pemisahan bagian-bagian pohon

Bagian-bagian pohon dipisahkan sesuai kelompoknya, yaitu :

a. Kelompok batang utama: dari pangkal (pada bagian tunggak) sampai ujung batang utama berdiameter 10 cm.

b. Kelompok cabang: bagian batang cabang yang berdiameter > 5 cm. c. Kelompok ranting: bagian cabang dan ranting yang berdiameter ≤ 5 cm. d. Kelompok akar dan akar tunjang: akar tunjang dan akar lainnya.

e. Kelompok daun: bagian tangkai daun, daun-daun, bunga, biji dan buah. 7. Pengukuran volume batang utama dan cabang

Batang utama dan cabang diberi tanda pada tiap-tiap segmen batangnya dengan interval ± 2 m, lalu diukur volumenya.

Parameter yang diukur adalah :

a. Panjang batang dari pangkal sampai cabang pertama (m). b. Panjang batang dari pangkal sampai ujung batang utama (m).

c. Panjang (m) dan keliling (cm) pangkal dan ujung batang utama tiap-tiap sekmen batang dari batang utama.

d. Panjang (m) dan keliling (cm) pangkal dan ujung batang cabang tiap-tiap segmen cabang.

8. Penimbangan berat basah ranting, daun, dan akar

Ranting, daun, dan akar yang telah dipisahkan ditimbang berat basahnya masing-masing dengan alat timbang yang sesuai, yakni alat timbangan skala 25 – 100 kg. Daun, ranting dan akar-akar kecil yang akan ditimbang masing-masing dimasukkan ke dalam karung plastik yang telah diketahui beratnya, kemudian

ditimbang berat basahnya dalam satuan kg, sedangkan ranting dan akar berdiameter besar masing-masing diikat dengan tali plastik, kemudian ditimbang berat basahnya dalam satuan kg.

3.4.3 Metode Pengambilan Bahan Uji Laboratorium di Lapangan

Sampel bahan uji di laboratorium diambil dari bagian-bagian pohon masing-masing sampel pohon, yakni dari bagian batang utama, batang cabang, ranting, daun, serta dari akar dan tunggak. Sampel yang diambil dari masing-masing bagian pohon sampel adalah sebanyak 3 kali ulangan sehingga jumlah sampel bahan uji di laboratorium sama dengan 30 x 5 x 3 buah atau berjumlah 450 sampel, yang terdiri atas:

1. 90 buah sampel batang utama 2. 90 buah sampel batang cabang 3. 90 buah sampel ranting

4. 90 buah sampel daun 5. 90 buah sampel akar

Cara pengambilan sampel bahan uji di lapangan adalah sebagai berikut (Elias 2010):

1. Sampel batang utama, diambil dari ujung, pangkal dan bagian tengah batang utama dengan membuat potongan melintang batang setebal ± 5 cm.

2. Sampel batang cabang diambil dari cabang yang besar, sedang dan kecil yang diameternya > 5 cm. Sampel diambil dengan cara membuat potongan melintang batang cabang setebal ± 5 cm.

3. Sampel ranting, diambil dari ranting besar, ranting sedang dan ranting kecil yang panjangnya dipotong menjadi bagian ranting-ranting sepanjang ± 20-30 cm. Setiap sampel beratnya ± 1 kg.

4. Sampel daun diambil dari daun sebanyak ± 1 kg sebagai sampel.

5. Sampel akar diambil dari akar tunjang, akar besar dan akar kecil. Setiap sampel beratnya ± 1 kg.

Sampel kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik, diberi kode sampel dan diikat ujung kantong plastiknya. Contoh kode sampel pohon adalah sebagai berikut (Elias 2010):

Batang utama : 1 BU P (Pohon ke-1-Batang utama-Pangkal) 1 BU T (Pohon ke-1-Batang utama-Tengah) 1 BU U (Pohon ke-1-Batang utama-Ujung) Cabang : 1 C B (Pohon ke-1-Cabang-Besar)

1 C S (Pohon ke-1-Cabang-Tengah) 1 C K (Pohon ke-1-Cabang-Kecil) Ranting : 1 R B (Pohon ke-1-Ranting-Besar)

1 R S (Pohon ke-1-Ranting- Sedang) 1 R K (Pohon ke-1-Ranting-Kecil) Daun : 1 D (Pohon ke-1-Daun)

Akar : 1 A B (Pohon ke-1-Akar-Besar) 1 A S (Pohon ke-1-Akar-Sedang) 1 A K (Pohon ke-1-Akar-Kecil)

3.4.4 Metode Pengujian Bahan Uji Laboratorium

1. Berat jenis kayu

Contoh uji berat jenis kayu berukuran 2cm x 2cm x 2cm. Pengukuran berat jenis kayu dilakukan dengan tahapan kerja sebagai berikut:

a. Menimbang contoh uji dalam keadaan basah untuk mendapatkan berat awal

b. Mengukur volume contoh uji : contoh uji dicelupkan dalam parafin, lalu dimasukkan kedalam tabung erlenmayer yang berisi air sampai contoh uji berada di bawah permukaan air. Berdasarkan hukum Archimedes volume sampel adalah besarnya volume air yang dipindahkan oleh contoh uji. c. Contoh uji dikeringkan dalam tanur selama 24 jam dengan suhu 103 ± 2°C

dan ditimbang untuk mendapatkan berat keringnya. 2. Kadar air kayu

Contoh uji kadar air dari batang utama, cabang dan akar yang berdiameter > 5 cm dibuat dengan ukuran 2cm x 2cm x 2cm, sedangkan contoh uji dari bagian daun, ranting dan akar kecil (berdiameter < 5 cm) masing-masing ± 300 g.

Cara pengukuran kadar air contoh uji adalah sebagai berikut: a. Contoh uji ditimbang berat basahnya

b. Contoh uji dikeringkan dalam oven 103 ± 2 °C sampai tercapai berat konstan, kemudian dimasukkan kedalam desikator dan ditimbang berat keringnya.

c. Penurunan berat contoh uji yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanur adalah kadar air contoh uji.

3. Kadar zat terbang

Prosedur penentuan kadar zat terbang menggunakan American Society for

Testing Material (ASTM) D 5832-98 adalah sebagai berikut:

a. Sampel dari tiap bagian pohon berkayu dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebesar batang korek api, sedangkan sampel bagian daun dicincang. b. Sampel kemudian dioven pada suhu 80 °C selama 48 jam.

c. Sampel kering digiling menjadi serbuk dengan mesin penggiling (willey

mill)

d. Serbuk hasil penggilingan disaring dengan alat penyaring (mesh screen) berukuran 40-60 mesh.

e. Serbuk dengan ukuran 40-60 mesh dari contoh uji sebanyak ± 2 gr, dimasukkan kedalam cawan porselen, kemudian cawan ditutup rapat dengan penutupnya dan ditimbang dengan alat timbang.

f. Contoh uji dimasukkan kedalam tanur listrik bersuhu 950 °C selama 2 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator dan selanjutnya ditimbang.

g. Selisih berat awal dan berat akhir yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering contoh uji merupakan kadar zat terbang.

4. Kadar abu

Prosedur penentuan kadar abu menggunakan American Society for Testing

Material (ASTM) D 2866-94 sebagai berikut:

a. Sisa contoh uji dari penentuan kadar zat terbang dimasukkan ke dalam tanur listrik bersuhu 900 °C selama 6 jam.

b. Selanjutnya didinginkan didalam desikator dan kemudian ditimbang untuk mencari berat akhirnya.

c. Berat akhir (abu) yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanur contoh uji merupakan kadar abu contoh uji.

5. Kadar karbon

Penentuan kadar karbon contoh uji dari tiap-tiap bagian pohon menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995, dimana kadar karbon contoh uji merupakan hasil pengurangan 100% terhadap kadar zat terbang dan kadar abu.

3.5 Metode Pengolahan Data

1. Volume kayu bulat menggunakan rumus Smalian:

Keterangan: V = Volume (m3)

π = 3,14 (konstanta) Dp = Diameter Pangkal (m)

Du = Diameter Ujung (m) L = Panjang (m)

2. Berat jenis, rumus yang digunakan: BJ =

Keterangan : BJ = Berat Jenis

V = Volume dalam keadaan basah ρ = Koefisien air (gr/cm³=1) 3. Persen kadar air, rumus yang digunakan :

Keterangan : BBc = Berat Basah Contoh (gr) BKc = Berat Kering Contoh (gr) % KA = Persen Kadar Air

4. Berat kering, rumus yang digunakan :

Keterangan: BK = Berat Kering (gr) BB = Berat Basah (gr) % KA = Persen Kadar Air

5. Penentuan kadar zat terbang

Kadar zat terbang dinyatakan dalam persen dengan rumus sebagai berikut:

6. Penentuan kadar abu

Kadar abu dinyatakan dalam persen dengan rumus sebagai berikut:

7. Penentuan kadar karbon

Kadar karbon tetap ditentukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995 sebagai berikut:

Kadar Karbon = 100% - Kadar Zat Terbang – Kadar Abu 8. Nisbah biomassa akar pohon dan biomassa pohon di atas tanah:

(Elias 2011. Informasi Lisan) Keterangan: Rb = Rasio Biomassa

Ba = Biomassa Akar Pohon

Bat = Biomassa Pohon di Atas Tanah

9. Nisbah massa karbon akar pohon dan massa karbon pohon di atas tanah: (Elias 2011. Informasi Lisan)

Keterangan: Rc = Rasio Massa Karbon Ca = Massa Karbon Akar Pohon

IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Luas

KPH Balapulang secara geografis terletak di antara 6o48o – 7o12o LS dan 108o13o – 109o8o BT dengan luas kawasan 29.790,13 Ha. Wilayah KPH Balapulang terbagi atas dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dengan luas kawasan masing-masing adalah 22.920,68 Ha (75%) dan 6.869,45 Ha (25%). Kabupaten Brebes terdiri atas Kecamatan Banjarharjo, Losari, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Tonjong Bumiayu, dan Bantarkawung sedangkan Kabupaten Tegal terdiri atas Kecamatan Pagerbarang, Balapulang, Margasari, dan Bumijawa (KPH Balapulang 2011a).

Batas wilayah areal kerja KPH Balapulang yaitu Laut Jawa (sebelah utara). KPH Pemalang Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Kabupaten Pemalang (sebelah timur), KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Kabupaten Tegal (sebelah selatan), dan KPH Kuningan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Kabupaten Kuningan (sebelah barat). Wilayah kerja pengelolaan hutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Balapulang, terbagi dalam 6 (enam) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), yaitu:

- BKPH Margasari dengan luas 4.770,80 Ha - BKPH Linggapada dengan luas 4.682,05 Ha - BKPH Larangan dengan luas 6.208,40 Ha - BKPH Pengarasan dengan luas 3.921,41 Ha - BKPH Banjarharjo Timur dengan luas 4.989,00 Ha - BKPH Banjarharjo Barat dengan luas 4.899,97 Ha

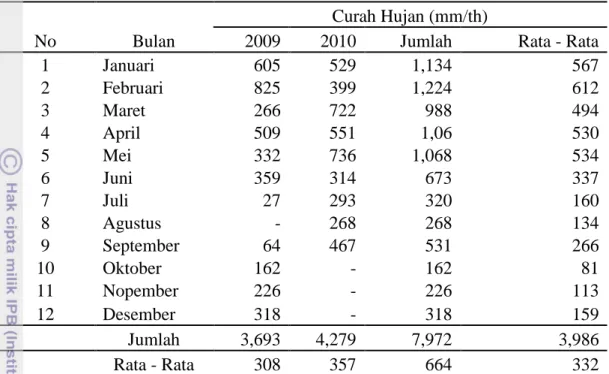

4.2 Iklim dan Curah Hujan

Wilayah KPH Balapulang terletak di daerah dengan perbedaan antara musim hujan dan kemarau yang jelas. Tabel 4 menyajikan data curah hujan rata-rata dari hujan tiap bulan mulai tahun 2009 – 2010 di wilayah KPH Balapulang.

Tabel 4 Data rata-rata curah hujan dua Tahun (2009-2010) No Bulan

Curah Hujan (mm/th)

2009 2010 Jumlah Rata - Rata 1 Januari 605 529 1,134 567 2 Februari 825 399 1,224 612 3 Maret 266 722 988 494 4 April 509 551 1,06 530 5 Mei 332 736 1,068 534 6 Juni 359 314 673 337 7 Juli 27 293 320 160 8 Agustus - 268 268 134 9 September 64 467 531 266 10 Oktober 162 - 162 81 11 Nopember 226 - 226 113 12 Desember 318 - 318 159 Jumlah 3,693 4,279 7,972 3,986 Rata - Rata 308 357 664 332 Sumber : Kantor PU Pengairan Kec Larangan Balapulang 2011

Berdasarkan data bulan basah dan bulan kering dari beberapa stasiun pengamatan cuaca di sekitar KPH Balapulang maka dapat diketahui tipe iklim di kawasan KPH Balapulang adalah termasuk type iklim C dengan nilai Q sebesar 44% (KPH Balapulang 2011b).

4.3 Geologi dan Bahan Induk Tanah

Kondisi geologi di kawasan hutan KPH Balapulang dengan bahan induk tersebar pada dataran dan tanah berbukit. Kondisi pada dataran mempunyai bahan induk endapan liat seperti yang terdapat pada daerah BKPH Larangan. Jenis-jenis bahan induk lainnya yang tersebar pada daerah bergelombang dan berbukit, bahwa okupasi terbanyak merupakan tuf volkan intermedier (latosol) yang menyebar dari Bagian Hutan Linggapada Bagian Hutan Larangan hingga Bagian Hutan Banjarharjo sedangkan jenis bahan induk lainnya saling bersinggungan mengumpul dan tersebar seperti batuan endapan dan volkan, tuf volkan dan napal serta tuf volkan intermedier (KPH Balapulang 2011a).

Di wilayah hutan KPH Balapulang terdapat empat macam jenis tanah, yaitu Latosol, Grumosol, Mediteran, Aluvial. Keadaan tanah kawasan hutan di KPH Balapulang umumnya bertekstur sedang hingga liat dan strukturnya remah hingga

bergumpal dan sebagian besar berjenis latosol dengan ciri: pH 4,5–6,5 kandungan bahan organik banyak ditemukan pada top soil sebanyak 3–10 %, kejenuhan basa 20–65 %, daya absorbsi sedang 15–25 cm/detik, permeabilitas tinggi dan kepekaan terhadap erosi rendah (KPH Balapulang 2011a).

4.4 Topografi

Kawasan KPH Balapulang bertopografi datar sampai berbukit-bukit dan sebagian kecil bertopografi curam. Sedangkan untuk bentuk lapangan yang datar miring dan berombak terdapat pada BKPH Margasari, Linggapada, dan sebagian Larangan, Kawasan perbukitan hanya terdapat dalam kawasan tertentu saja, yaitu kawasan hutan Pengarasan dan sebagian Larangan yang menyambung ke Bagian Hutan Banjarharjo.

4.5 Hidrologi

Kawasan KPH Balapulang termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang dari BH Larangan dan BH Banjarharjo. Pembagian DAS dan Sub DAS tersebut menjadikan suatu kesatuan pengelolaan hidrologi baik yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran Perum Perhutani mengingat bahwa pengelolaan hutan berdasarkan DAS.

4.6 Keadaan Ekosistem

Ketinggian kawasan hutan KPH Balapulang berada pada sebaran 60-100 mdpl, dengan curah hujan 1500-2000 mm/tahun, termasuk iklim C yaitu hutan musim dengan perbedaan musim yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau (Schmidt & Ferguson 1951 dalam KPH Balapulang 2011b). Hutan tanaman Jati di KPH Balapulang diperkaya jenisnya dengan jenis Rimba yang bertujuan untuk produksi dan perlindungan kawasan, serta jenis tanaman sela antara lain jenis Kemlandingan (Leucaena glauca) dan Rumput vertiver.

Hutan Jati KPH Balapulang merupakan hutan tanaman dengan sebaran umur tegakan di bawah sepuluh tahun hingga 60 tahun. Selain Jati terdapat tanaman Rimba antara lain Mahoni (Swietenia macrophylla), Kepuh (Sterculia

foetida), Salam (Syzygium polyantha), Sono (Dalbergia latifolia), Secang

(Caesalpinia bonducella), Kesambi (Schleichera oleosa), Johar (Casia seamea) dan Pilang. Ekosistem hutan Jati menjadi komplek karena harus menyelaraskan

dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan (yang populasinya relatif sangat tinggi) sebagai lahan untuk bercocok tanaman sehingga sejak lama sudah dikenal sistem Tumpangsari dengan palawija, padi huma.

4.7 Sosial Ekonomi dan Budaya

Kondisi desa hutan di wilayah KPH Balapulang sangat khas tipikal suku Jawa meskipun pengaruh dari budaya Jawa Barat juga sudah kelihatan. Penduduk desa hutan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Berdasarkan SK Direksi NO.136/KPTS/Dir/2001 tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) yang dilandasi oleh prinsip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara proporsional dalam pengelolan sumberdaya hutan, maka dibentuk forum/lembaga di masing-masing desa. Melalui lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Sejak tahun 2002 desa-desa yang termasuk dalam lingkup pengelolaan Perhutani telah terbentuk lembaga formal yang lebih dikenal sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dari 61 desa yang terdapat di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Balapulang sampai saat ini telah terbentuk 61 LMDH.

Berbagai program kerjasama antara LMDH dan Perhutani yang diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) telah diimplementasikan hingga saat ini. Program tersebut antara lain, pengamanan wilayah hutan, Production Sharing dan kegiatan-kegiatan lainnya. Melalui kerjasama tersebut diharapkan agar masyarakat memperoleh manfaat dan mampu untuk membantu peningkatan

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya jumlah air yang terkandung di dalam kayu terhadap berat kering tanur dengan menggunakan satuan persen. Hasil penelitian kadar air pohon jati tiap kelas umur di sajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kadar air pohon jati pada tiap kelas umur Kelas

Umur

Kadar Air (%)

Batang Cabang Ranting Akar Daun I 113,72 114,28 72,17 113,47 50,98 II 78,89 56,97 66,72 81,90 103,83 III 76,70 62,40 50,89 69,56 131,84 IV 82,16 85,16 85,68 83,87 44,62 V 39,16 37,83 19,15 62,38 Rata-rata 78,13 71,33 58,92 82,24 82,82 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

Tabel 5 menunjukkan rataan kadar air pohon jati. Bagian daun memiliki rata-rata kadar air tertinggi di bandingkan dengan bagian pohon yang lainnya yaitu sebesar 82,82% sedangkan untuk rata-rata kadar air terendah terdapat pada bagian ranting pohon sebesar 58,92%. Daun memiliki kadar air tertinggi diduga karena daun merupakan bagian dari pohon yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang mempunyai rongga sel berisi serapan air dan hara dari lingkungan, serta memiliki stomata memungkinkan lebih banyak lagi air yang terserap di dalam daun.

Akar menempati posisi kedua kadar air tertinggi setelah daun, karena akar merupakan bagian pohon yang berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara di dalam tanah sehingga memungkinan akar memiliki simpanan air cukup banyak. Ranting memiliki kadar air yang rendah dikarenakan ranting tersusun oleh rongga-rongga sel yang lebih kecil di banding dengan batang, cabang, dan akar.

5.2 Berat Jenis

Brown et al (1997) menyatakan bahwa berat jenis kayu merupakan perbandingan antara kerapatan kayu dengan kerapatan benda standar pada

temperatur tertentu. Air destilata pada suhu 4oC biasanya dijadikan sebagai benda standar dengan kerapatan 1 gram/cm3. Hasil penelitian berat Jenis pohon jati dapat di lihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Berat jenis pohon jati pada tiap kelas umur Kelas Umur Berat jenis

Batang Cabang Ranting Akar Daun I 0,3970 0,4740 0,3870 0,4700 0,1680 II 0,5930 0,5590 0,5770 0,5870 0,1040 III 0,5510 0,6110 0,6070 0,6280 0,0900 IV 0,5630 0,4950 0,4690 0,5760 0,1120 V 0,5610 0,6150 0,5350 0,5660 - Rata-rata 0,5330 0,5508 0,5150 0,5654 0,1185 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

Tabel 6 menunjukkan bahwa berat jenis pohon jati berkisar pada 0,5150-0,5654. Hasil ini lebih rendah dibanding berat jenis pohon jati menurut Martawijaya et al (1981) dengan rataan berat jenis sebesar 0,67. Perbedaan nilai berat jenis dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kesuburan tanah dan jenis tanah.

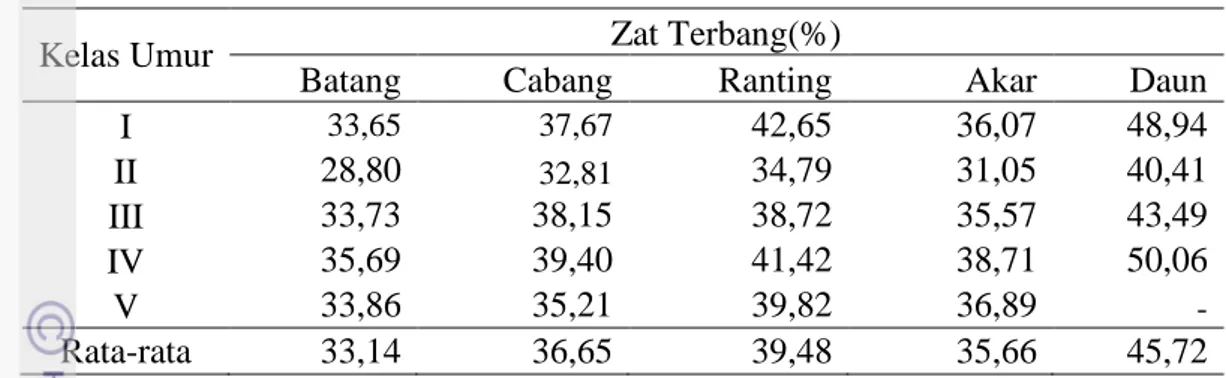

5.3 Kadar Zat Terbang

Kadar zat terbang merupakan zat yang mudah menguap pada arang dengan pemanasan 950oC. Berdasarkan hasil analisis laboratorium diperoleh rata-rata kadar zat terbang tertinggi pada bagian daun sebesar 45,72%, ranting 39,48%, cabang 36,65%, akar 35,66% sedangkan rata-rata kadar zat terbang terendah adalah pada bagian batang sebesar 33,14%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Dewi (2011) terhadap pohon Acacia mangium dengan kadar zat terbang tertinggi yaitu pada bagian daun dan kadar zat terbang terendah adalah bagian batang. Kadar zat terbang daun tertinggi karena daun memiliki kandungan senyawa alifatik, terpena dan fenolik yang mudah menguap pada suhu 950oC. Haygreen dan Bowyer (1982) menyebutkan bahwa 30% kandungan senyawa senyawa alifatik, terpena dan fenolik terdapat pada bagian kayu pada pohon dan 70% pada bagian daun. Secara lengkap hasil penelitian kadar zat terbang pohon jati (Tectona grandis L. f) disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Kadar zat terbang pohon jati pada tiap kelas umur Kelas Umur Zat Terbang(%)

Batang Cabang Ranting Akar Daun

I 33,65 37,67 42,65 36,07 48,94 II 28,80 32,81 34,79 31,05 40,41 III 33,73 38,15 38,72 35,57 43,49 IV 35,69 39,40 41,42 38,71 50,06 V 33,86 35,21 39,82 36,89 - Rata-rata 33,14 36,65 39,48 35,66 45,72 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

5.4 Kadar Abu

Abu merupakan unsur anorganik dari hasil sisa pembakaran zat organik. Hasil analisis laboratorium diperoleh persen kadar abu terbesar adalah pada bagian daun dengan nilai 2.90% dan nilai terendah berada pada bagian batang sebesar 0.69%. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian Dewi (2011) yang menyatakan bahwa kadar abu pada pohon Acacia mangium terbesar terdapat pada bagian daun 3,61% dan kadar abu terendah terdapat pada bagian batang sebesar 1,46%.

Tingginya kadar abu pada bagian daun dikarenakan daun mengandung banyak senyawa anorganik dan air yang merupakan hasil fotosintesis yang dibawa oleh xilem ke bagian daun. Secara lengkap hasil penelitian kadar abu pada pohon jati di sajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Kadar abu pohon jati pada tiap kelas umur Kelas Umur Kadar Abu(%)

Batang Cabang Ranting Akar Daun

I 0,73 0,79 0,99 0,70 3,32 II 0,79 0,76 0,70 0,83 2,82 III 0,61 0,77 0,69 0,77 2,77 IV 0,88 0,65 0,73 0,68 2,68 V 0,43 0,65 0,88 0,71 - Rata-rata 0,69 0,72 0,80 0,74 2,90 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

5.5 Kadar Karbon

Kadar karbon merupakan hasil akhir dari pengurangan terhadap total jumlah kadar abu dan kadar zat terbang. Bagian pohon memiliki kadar abu dan kadar zat terbang tinggi maka bagian pohon tersebut memiliki kadar karbon yang rendah. Hasil uji analisis laboratorium di dapatkan nilai rata-rata kadar karbon tertinggi adalah pada bagian batang dan akar pohon jati sebesar 66.17% dan 63.60%, hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dewi (2011) pada

Acacia mangium yang menyatakan kadar karbon tertinggi ada pada bagian

batang dan akar suatu pohon. Tabel hasil penelitian kadar karbon pohon jati secara lengkap dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Kadar karbon pohon jati pada setiap kelas umur Kelas Umur Kadar Karbon(%)

Batang Cabang Ranting Akar Daun

I 65,63 61,55 56,36 63,23 47,69 II 70,41 66,43 64,51 68,13 56,78 III 65,66 61,08 60,59 63,66 53,74 IV 63,43 59,95 57,84 60,60 47,27 V 65,71 64,15 59,30 62,40 0,00 Rata-rata 66,17 62,63 59,72 63,60 41,10 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

5.6 Biomassa

Biomassa merupakan bahan organik per unit area yang ada dalam komponen ekosistem (pohon) yang dinyatakan secara umum dengan berat kering. Secara lengkap hasil penelitian biomassa pada pohon jati dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Biomassa pohon jati pada tiap kelas umur Kelas Umur Biomassa (Kg)

Batang Cabang Ranting Akar Daun I 15,4027 1,1857 2,8303 2,8357 1,4801 II 89,6162 2,2740 9,2005 45,2379 3,7012 III 383,9103 4,3003 16,9960 70,1164 6,0506 IV 688,6510 11,9559 51,3586 110,9633 15,6564 V 653,0312 13,0125 26,0632 75,4542 - Rata-rata 366,1223 6,5457 21,2897 60,9215 5,3777 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

Berdasarkan hasil analisis biomassa pohon jati nilai rata-rata biomassa terbesar terdapat di bagian batang pohon sebesar 366,1223 kg. Hal ini karena hasil dari proses fotosintesis oleh daun yang terdiri dari senyawa polisakarida (karbon, hidrogen dan oksigen yang merupakan penyusun biomassa) lebih banyak terdistribusi ke bagian batang.

5.7 Massa Karbon

Berdasarkan hasil analisis massa karbon pohon jati di laboratorium, bagian batang memiliki rataan massa karbon yang terbesar dibanding bagian pohon yang lain. Cabang memiliki nilai massa karbon terkecil dikarenakan tidak banyak cabang yang terdapat pada pohon jati yang dijadikan sebagai sampel. Nilai massa karbon dipengaruhi oleh biomassa dengan hubungan berbanding lurus, artinya jika semakin tinggi biomassa maka massa karbon pohon jati juga akan semakin tinggi. Hasil massa karbon pohon jati pada penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Massa karbon pohon jati pada tiap kelas umur Kelas

Umur

Massa Karbon (Kg)

Batang Cabang Ranting Akar Daun I 8,9066 0,1289 1,7152 1,7309 0,8716 II 61,5178 0,7869 6,3183 31,1756 2,5406 III 250,5027 0,9468 11,0209 45,5761 3,9053 IV 429,5962 2,4842 32,0189 69,1667 9,7229 V 423,9428 1,5271 16,8926 49,1256 - Rata-rata 234,8932 1,1748 13,5932 39,3549 3,4081 Keterangan (-) : Tidak ada sampel

5.8 Root to Shoot Ratio Biomassa Pohon

Root to shoot ratio biomassa pohon merupakan perbandingan antara nilai

biomassa akar dengan nilai biomassa di atas tanah (batang utama, cabang, ranting, dan daun). Nilai nisbah biomassa akar dengan batang utama diperoleh dengan membagi nilai biomassa pada akar dengan nilai biomassa akar dengan biomassa pada batang utama pohon jati. Nisbah biomassa di atas tanah dihitung dengan membagi nilai biomassa pada akar dengan total penjumlahan nilai biomassa pada tiap-tiap bagian pohon yang ada di atas permukaan tanah (batang

utama, cabang, ranting, dan daun). Hasil penelitian root to shoot ratio biomassa pohon jati dapat di lihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Root to shoot ratio biomassa pohon jati Kelas Umur

Nisbah Biomassa Akar dan Biomassa Pohon diatas Tanah Batang Diatas Tanah

1 0,1841 0,1357 2 0,5048 0,4317 3 0,1826 0,1705 4 0,1611 0,1446 5 0,1155 0,1090 Rata-rata 0,2296 0,1983

Hasil analisis root to shoot ratio menunjukkan bahwa root to shoot ratio biomassa pada batang utama berkisar pada 0,1155-0,5048 (rata-rata 0,2296).

Root to shoot ratio biomassa di atas permukaan tanah berkisar pada

0,1090-0,4317 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1983. Nilai ini lebih rendah dengan hasil penelitian Adinugroho (2006) terhadap beberapa jenis pohon khas hutan sekunder yaitu jenis macaranga, mallotus, trema, melastoma dan leea yang menyatakan bahwa nilai root to shoot ratio pada hutan sekunder adalah 0,25. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan biomassa pada akar pohon jati adalah sebesar 20%. Nilai ini lebih tinggi dari pernyataan Elias (2010) terhadap pohon Acacia mangium sebesar 15% dengan kisaran root to shoot ratio sebesar 0,0906–0,2071 dengan rata-rata 0,1443.

Root to shoot ratio merupakan sebuah variabel yang biasa digunakan

dalam pendugaan biomassa di dalam akar. Penggunaan root to shoot ratio ini didasarkan pada tingkat kesulitan ketika akan mengambil sampel untuk penghitungan biomassa pada akar pohon. Hal ini tak lain karena root shoot ratio seperti BEF yang berfungsi sebagai metode pendekatan penghitungan biomassa pada pohon.

5.9 Root to Shoot Ratio Massa Karbon Pohon

Root to shoot ratio massa karbon merupakan nisbah massa karbon akar

pohon jati terhadap jumlah massa karbon yang tersimpan di atas permukaan tanah (batang, cabang, ranting dan daun). Nilai ini dihitung dengan membagi

massa karbon pada akar pohon jati terhadap batang utama pohon jati, serta membandingkan massa karbon yang terdapat pada akar pohon jati terdadap massa karbon pada bagian yang terdapat diatas permukaan tanah pohon jati (batang utama, cabang, ranting dan daun). Hasil root to shoot ratio massa karbon pohon jati dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Root to shoot ratio massa karbon pohon jati Kelas

Umur

Nisbah Massa Karbon Akar dan Massa Karbon Pohon diatas Tanah

Batang Diatas Tanah

1 0,1943 0,1489 2 0,5068 0,4381 3 0,1819 0,1711 4 0,1610 0,1460 5 0,1159 0,1111 Rata-rata 0,2320 0,2030

Tabel 13 menunjukkan nilai root to shoot ratio massa karbon akar dengan batang utama yang berkisar 0,1159-0,5068 dengan nilai rata-rata sebesar 0,2320. Root to shoot ratio massa karbon akar dengan diatas permukaan tanah adalah berkisar antara 0,1111-0,4381 dengan nilai rata-rata 0,2030. Hasil tersebut lebih rendah dari penelitian Adinugroho (2006) yang menyatakan bahwa nilai root to shoot ratio pada hutan sekunder jenis macaranga, mallotus,

trema, melastoma dan leea adalah 0,25, tetapi lebih tinggi dari hasil penelitian

Elias (2010) yang menyatakan root to shoot ratio pada pohon acacia mangium sebesar 0,15 kisaran root to shoot ratio massa karbon sebesar 0,0794–0,2132 dengan nilai rata-rata 0,1442.

Root to shoot ratio massa karbon digunakan untuk menduga total karbon

stok pada tegakan hutan dengan data penunjang berupa nilai volume tegakan, BEF, kerapatan kayu, dan nilai kadar karbon dalam biomassa. Seperti yang telah di kemukaan oleh IPCC (2003) bahwa pendugaan total karbon stok pada tegakan dengan menggunakan rumus C = (VxWDxBEF)x(1+R/S)xCF, dimana C adalah Total C-stok (ton/ha), V adalah Volume tegakan (m3/ha), WD adalah kerapatan kayu (ton/m3), BEF adalah rasio biomassa atas dengan biomassa batang, R/S

adalah rasio biomassa akar dengan biomassa dan CF adalah nilai kadar karbon dalam biomassa.

5.10 Faktor Ekspansi

Menurut Sutaryo (2009) Expansion factor atau faktor ekspansi menggandakan suatu jumlah nominal tertentu (volume atau biomassa) yang mencakup satu atau beberapa bagian pohon ke jumlah nominal lainnya yang mencakup keseluruhan pohon. Faktor ekspansi biomassa atau massa karbon akan menggandakan nilai biomassa atau massa karbon bagian batang pohon menjadi biomassa keseluruhan pohon. Secara sederhana faktor ekspansi biomassa atau faktor ekspansi massa karbon merupakan rasio biomassa atau massa karbon keseluruhan bagian pohon terhadap biomassa atau massa karbon yang terdapat pada batang pohon. Tabel 14 menunjukan nilai faktor ekspansi biomassa dan massa karbon pada pohon jati.

Tabel 14 Faktor ekspansi biomassa dan massa karbon pohon jati Kelas Umur Expansion Factor

Biomassa Massa Karbon

I 1,3568 1,3049 II 1,1693 1,1568 III 1,0712 1,0634 IV 1,1147 1,1029 V 1,0598 1,0434 Rata-rata 1,1544 1,1343

Berdasarkan data pada Tabel 14 nilai faktor ekspansi biomassa dan faktor ekspansi massa karbon berbeda pada tiap kelas umur pohon. Hasil penghitungan faktor ekspansi biomassa KU I lebih besar dibandingkan dengan kelas umur yang lain. Faktor ekspansi biasanya di pakai sebagai metode pendekatan estimasi biomassa atau massa karbon di atas permukaan tanah dengan data penunjang berupa volume kayu bebas cabang dan berat jenis kayu. Oleh karena itu penggunaan faktor ekspansi biomassa atau massa karbon perlu memperhatikan umur tegakan pohon dalam penyusunan faktor ekspansi tersebut karena penggunaan faktor ekspansi yang berupa nilai konstan pada sembarang umur tegakan pohon, akan didapatkan hasil perhitungan yang bias.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Root to shoot ratio biomassa pada batang utama berkisar pada 0,1155-0,5048 (Rata-rata 0,2296). Root to shoot ratio biomassa di atas permukaan tanah berkisar pada 0,1090-0,4317 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1983

2. Root to shoot ratio massa karbon akar dengan batang utama yang berkisar 0,1159-0,5068 dengan nilai rata-rata sebesar 0,2320. Root to shoot ratio massa karbon akar dengan di atas permukaan tanah adalah berkisar antara 0,1111-0,4381 dengan nilai rata-rata 0,2030.

3. Faktor ekspansi biomassa rata-rata pohon jati untuk kelas umur I-V sebesar 1,15. Faktor ekspansi massa karbon rata-rata pohon jati dari kelas umur I-V sebesar 1,13.

4. Root to shoot ratio biomassa dan massa karbon merupakan perbandingan nilai biomassa atau massa karbon akar terhadap biomassa atau massa karbon yang terdapat diatas permukaan tanah (batang, cabang, ranting dan daun).

5. Faktor ekspansi biomassa atau faktor ekspansi massa karbon merupakan rasio biomassa atau massa karbon keseluruhan bagian pohon terhadap biomassa atau massa karbon yang terdapat pada batang pohon

6.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang root to shoot ratio pada jenis pohon jati di tempat yang berbeda.