ANALISA VARIASI KARAKTER MORFOMETRIK

DAN MERISTIK KEPITING BAKAU (Scylla spp.)

DI PERAIRAN INDONESIA

PUPUT FITRI RACHMAWATI

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Meristik Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Perairan Indonesia

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2009

Puput Fitri Rachmawati C24053089

RINGKASAN

Puput Fitri Rachmawati. C24053089. Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Meristik Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Perairan Indonesia. Dibawah bimbingan Yusli Wardiatno dan M. Mukhlis Kamal.

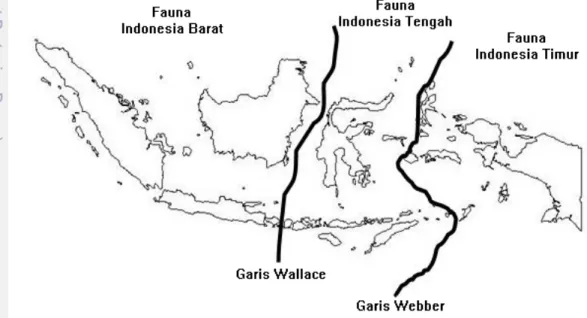

Indonesia memiliki sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace yang bernama garis Wallace. Garis Wallace ditarik melalui kepulauan Melayu (di antara Kalimantan dan Sulawesi) serta di antara Bali dan Lombok. Keanekaragaman jenis hewan di bagian barat dari garis Wallace berhubungan dengan spesies Asia sedangkan di bagian timur berhubungan dengan spesies Australia. Oleh karena itu terdapat perbedaan karakteristik jenis hewan yang berada di wilayah barat dan timur Indonesia. Perbedaan karakteristik tersebut lebih terfokus pada fauna terestrial sedangkan perbedaan karakteristik pada fauna air belum banyak diketahui, salah satunya adalah kepiting bakau.

Kepiting bakau (Scylla spp.) merupakan hewan yang berasosiasi kuat dengan hutan mangrove dan memiliki daerah penyebaran yang meluas di seluruh Indonesia. Hutan bakau (mangrove) merupakan ekosistem perairan pesisir yang khas dengan variasi biofisik yang besar. Hal ini menyebabkan biota di daerah tersebut beradaptasi dengan cara memiliki toleransi yang luas terhadap variasi biofisik terutama suhu dan salinitas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik morfometrik dan meristik kepiting bakau (Scylla spp.) yang ada di perairan Indonesia berdasarkan perbedaan lokasi penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai jenis dan penyebaran kepiting bakau di perairan Indonesia, informasi mengenai variasi karakter morfometrik dan meristik berdasarkan spesies kepiting bakau, serta sebagai bahan acuan dalam pengelolaan kepiting bakau di perairan Indonesia.

Penelitian dilaksanakan selama 11 bulan yaitu mulai dari bulan Juli 2008 hingga bulan Mei 2009. Kepiting bakau yang diteliti merupakan hasil tangkapan nelayan di 14 lokasi pengambilan sampel, mencakup Pidie (Nangroe Aceh Darussalam), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Bintan (Kep. Riau), Cilamaya (Karawang), Blanakan (Subang), Gebang dan Ambulu (Cirebon), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Pontianak dan Samarinda (Kalimantan), Maros dan Teluk Bone (Sulawesi), Jayapura dan Teluk Bintuni (Irian Jaya).

Data yang diukur ialah data karakter morfometrik dan meristik kepiting bakau, yang meliputi panjang karapas (P), lebar karapas (L), tinggi tubuh (T), panjang duri orbital pada frontal margin (P.orb), panjang cheliped sebelah kiri dan kanan (PCL dan PCR), panjang profundus sebelah kiri dan kanan (PPL dan PPR), tinggi cheliped sebelah kiri dan kanan (TCL dan TCR), berat tubuh (B), jumlah duri frontal margin (SO), serta jumlah duri anterolateral sebelah kiri dan kanan (SCL dan SCR).

Pengukuran karakter morfometrik dan meristik dilakukan secara in situ dan di laboratorium yang bertempat di Laboratorium Biologi Makro I (BIMA I), Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Analisis data meliputi distribusi frekuensi

(principal component analysis), dan analisis biplot. Analisis data dibantu dengan menggunakan software SPSS 15.0 for Windows Evaluation, MINITAB 14.0 dan SAS 9.1.

Kepiting bakau yang diteliti berasal dari genus Scylla berjumlah 625 ekor, keseluruhan kepiting ini berasal dari 14 daerah penelitian yang telah ditentukan. Persentase spesies yang paling banyak dikumpulkan selama penelitian ialah Scylla

serrata, yaitu 36,64% dari jumlah total sampel, sedangkan persentase spesies yang

paling sedikit dikumpulkan ialah Scylla tranquebarica, yaitu sebanyak 28,32% dari jumlah total sampel. Selanjutnya, persentase sampel Scylla oceanica yang diperoleh selama penelitian adalah 35,04% dari jumlah total sampel.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh identifikasi karakter morfologis untuk membedakan ketiga jenis kepiting bakau, yaitu Scylla serrata, Scylla tranquebarica, dan Scylla oceanica berdasarkan warna karapas, bentuk alur “H”, bentuk duri frontal

margin, duri pada cheliped carpus (inner carpal), serta corak pada pleopod

masing-masing spesies. Selanjutnya diketahui bahwa sebagian besar kepiting bakau di seluruh lokasi penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh pola pertumbuhan isometrik sedangkan sebagian kecilnya dipengaruhi oleh pola pertumbuhan allometrik negatif. Kemudian masing-masing spesies kepiting bakau memiliki puncak pemijahan dan rekruitmen yang berbeda-beda berdasarkan distribusi frekuensi panjang dan lebar karapas, tetapi seluruhnya berlangsung sepanjang tahun.

Berdasarkan analisis komponen utama, diketahui bahwa masing-masing spesies (Scylla serrata, Scylla tranquebarica, dan Scylla oceanica) memiliki perbedaan karakter morfometrik dan meristik di setiap lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat pengelompokkan masing-masing spesies di beberapa lokasi penelitian. Karakter morfometrik dan meristik pada ketiga spesies saling berkorelasi positif dan memiliki nilai keragaman yang bervariasi. Setiap spesies kepiting bakau memiliki ukuran yang bervariasi.

Kesimpulan yang diperoleh ialah terdapat perbedaan karakter morfometrik dan meristik ketiga spesies kepiting bakau di setiap lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat pengelompokkan masing-masing spesies di beberapa lokasi penelitian berdasarkan analisis komponen utama. Selain itu, ketiga spesies tersebut menyebar luas di perairan Indonesia, meliputi perairan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan penyebaran tersebut tidak dipengaruhi oleh adanya garis Wallace.

ANALISA VARIASI KARAKTER MORFOMETRIK

DAN MERISTIK KEPITING BAKAU (Scylla spp.)

DI PERAIRAN INDONESIA

PUPUT FITRI RACHMAWATI C24053089

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Meristik Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Perairan Indonesia

Nama : Puput Fitri Rachmawati

N I M : C24053089

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M. Sc Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M. Sc NIP. 19660728 199103 1 002 NIP. 19680914 199402 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan,

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP 19660728 199103 1 002

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Meristik Kepiting Bakau di Perairan Indonesia”. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian pada bulan Juni 2008 hingga Mei 2009 dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan serta bermanfaat untuk berbagai pihak.

Bogor, September 2009

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M. Sc. selaku pembimbing I atas kesabaran, bimbingan, masukan, dan wawasan yang berarti bagi penulis, serta atas izin beliau, penulis dapat bergabung dengan proyek penelitian ini.

2. Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M. Sc. selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik atas kesabaran, masukan, arahan, dan wawasan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, serta atas izin beliau, penulis dapat bergabung dengan proyek penelitian ini.

3. Dr. Ir. Isdradjad Setyobudiandi, M. Sc. selaku dosen penguji tamu dan Dr. Ir. Yunizar Ernawati, M.S. selaku dosen penguji Departemen yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.

4. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Suwandi Sardiyanto dan Ibu Wasi’ah, atas semua do’a, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus kepada penulis, serta adik-adikku, Diwa dan Helmi atas keceriaan, dukungan, dan kasih sayang. 6. Bapak Ruslan selaku staf Laboratorium Bio Makro I (BIMA I), Supriyadi, S.

Pi., serta staf Tata Usaha MSP yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.

7. Naila Faiqotul Muna, teman seperjuanganku selama penelitian yang telah banyak membantu. Teman-teman MSP 41, MSP 43, dan MSP 42 (Pungky, Endah, Ebith, Avie, Silfi, Lenggo, Erys, Eka, Guse, Awan, Moro, Didi, Mecin, Puni, Shiro, Pipit, Irma, Lenny, Wati, “Trio Kutai”, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu) atas bantuan dan kebersamaan yang tak terlupakan. 8. Keluarga besar Darmaga Regency B19 & B24 (Ka Hage, Ayu, Laras, Eno,

Zeni, Tyas) atas keceriaan dan canda tawa, serta Reri, Icha, dan Ayu yang telah banyak memberikan semangat dan nasehat selama penulisan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Karawang, pada tanggal 12 Mei 1987 dari pasangan Bapak Suwandi Sardiyanto dan Ibu Wasi’ah. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di SDN Adiarsa 3 Karawang (1999), SLTPN 2 Karawang (2002) dan SMAN 1 Karawang (2005).

Pada tahun 2005, Penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI dan diterima di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan penulis berkesempatan menjadi Asisten luar biasa mata kuliah Avertebrata Air (2007/2008 dan 2008/2009), Biologi Perikanan (2007/2008 dan 2008/2009), dan Sumberdaya Perikanan (2008/2009). Selain itu, penulis juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya sebagai Sekretaris II (2007/2008) dan Sekretaris I (2008/2009) Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER), serta anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Karawang (PANATAYUDA) pada tahun 2006-2007. Penulis pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa di bidang Penelitian dan berhasil didanai DIKTI pada tahun 2006 yang berjudul “Penggunaan lendir ikan lele (Clarias batrachus) sebagai obat alternatif Hipertensi”

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Mersitik Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Perairan Indonesia“.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xv 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 2 1.3. Tujuan Penelitian ... 3 1.4. Manfaat Penelitian ... 3 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kepiting Bakau Genus Scylla ... 4

2.1.1. Klasifikasi dan identifikasi kepiting bakau ... 4

2.1.2. Morfologi kepiting bakau ... 6

2.1.3. Distribusi dan habitat kepiting bakau ... 10

2.1.4. Daur hidup kepiting bakau ... 13

2.1.5. Karakteristik lingkungan dan substrat terhadap kepiting bakau ... 14

2.2. Hutan Mangrove ... 15

2.2.1. Pengertian hutan mangrove ... 15

2.2.2. Komposisi, fungsi, dan manfaat hutan mangrove ... 16

2.2.3. Sebaran hutan mangrove di Indonesia ... 18

2.2.4. Ketergantungan kepiting bakau pada ekosistem mangrove ... 21

2.3. Garis Wallace ... 21

2.4. Karakter Morfometrik dan Meristik serta Hubungan Kekerabatan ... 22

3. METODOLOGI ... 24

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 24

3.2. Metode Kerja ... 24

3.3. Identifikasi Morfologi Kepiting Bakau ... 29

3.4. Analisis Data ... 30

3.4.1. Distribusi frekuensi panjang dan lebar karapas ... 30

3.4.2. Hubungan lebar karapas-berat ... 30

3.4.3. Analisis komponen utama (principal component analysis) . 31

3.4.4. Analisis biplot... 32

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 33

4.1. Komposisi Jumlah Kepiting Bakau Selama Penelitian ... 33

4.2. Distribusi Frekuensi Panjang Karapas Setiap Spesies Kepiting Bakau ... 35

4.3.1. Scylla serrata ... 43

4.3.2. Scylla tranquebarica ... 44

4.3.3. Scylla oceanica ... 46

4.4. Pola Pertumbuhan Kepiting Bakau ... 47

4.5. Analisis Komponen Utama (AKU) dan Hubungan Kekerabatan Genus Scylla ... 52

4.5.1. Scylla serrata ... 52

4.5.2. Scylla tranquebarica ... 56

4.5.3. Scylla oceanica ... 58

4.6. Analisis Biplot Karakter Meristik dan Morfometrik Kepiting Bakau ... 61

4.7. Pengelolaan Kepiting Bakau ... 64

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 66

5.1. Kesimpulan ... 66

5.2. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA ... 67

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Karakteristik jenis kepiting bakau (Scylla spp.) menurut Estampador ... 10

2. Daerah penyebaran spesies Scylla di dunia ... 11

3. Luas hutan mangrove di Indonesia ... 19

4. Karakter morfometrik kepiting bakau yang diukur ... 26

5. Karakter meristik yang kepiting bakau diukur ... 26

6. Jumlah kepiting bakau yang dikumpulkan selama penelitian ... 34

7. Hasil regresi hubungan lebar karapas-berat Scylla serrata ... 48

8. Hasil regresi hubungan lebar karapas-berat Scylla tranquebarica ... 49

DAFTAR GAMBAR

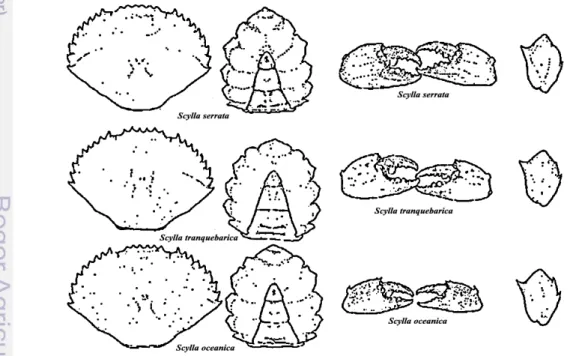

Halaman 1. Perbandingan bentuk karapas (tampak dorsal dan ventral) serta

cheliped carpus pada ketiga spesies Scylla (jantan) (Fushimi &

Watanabe 2001) ... 5

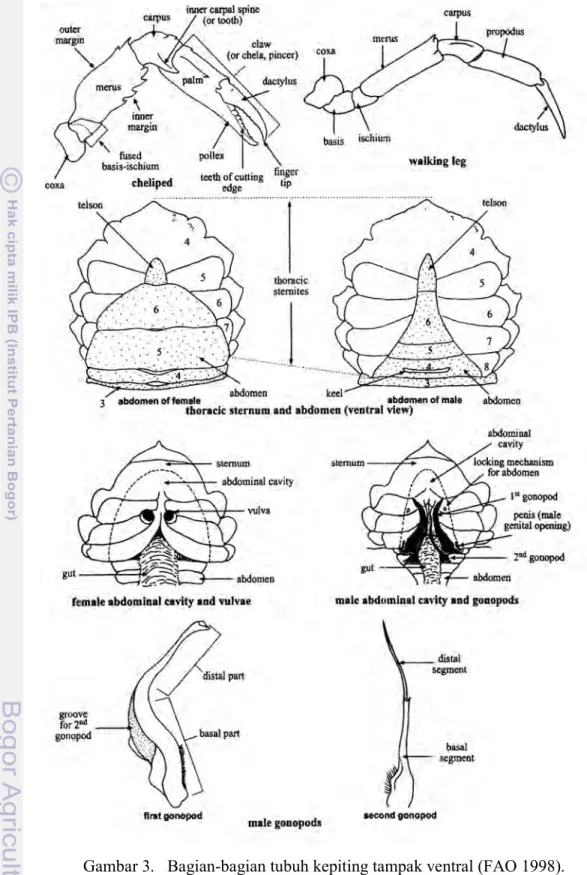

2. Bagian-bagian tubuh kepiting tampak dorsal (FAO 1998) ... 8

3. Bagian-bagian tubuh kepiting tampak ventral (FAO 1998) ... 9

4. Daerah penyebaran kepiting bakau menurut Keenan (FAO 1998)... 12

5. Siklus hidup kepiting bakau (Scylla spp.) (Smith et al. 2004 in Butar-Butar 2006) ... 14

6. Peta penyebaran mangrove di Indonesia (warna hijau kehitaman) (Reef at risk 1999 in Fisheries Businnes Center 2009) ... 20

7. Garis Wallace (Southchinasea 2009) ... 22

8. Lokasi pengambilan sampel kepiting bakau di Perairan Indonesia (peta dimodifikasi dari www.hino.co.id/peta-indonesia-simplfy.gif).... 25

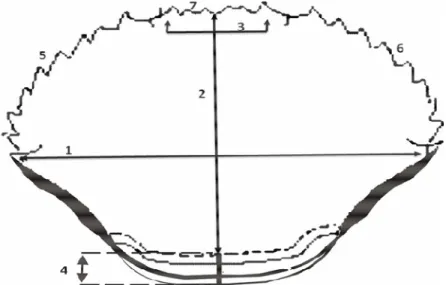

9. Karakter morfometrik dan meristik tampak dorsal ... 27

10. Karakter morfometrik pada chela ... 27

11. Abdomen kepiting jantan (kiri) dan abdomen kepiting betina (kanan) 27

12. Identifikasi kepiting bakau menurut Estampador (dimodifikasi) (FAO 1998)... 30

13. Distribusi frekuensi panjang karapas Scylla serrata berdasarkan lokasi pengambilan sampel... 36

14. Distribusi frekuensi panjang karapas Scylla tranquebarica berdasarkan lokasi pengambilan sampel ... 36

15. Distribusi frekuensi panjang karapas Scylla oceanica berdasarkan lokasi pengambilan sampel... 37

16. Scylla serrata (jantan) ... 44

17. Scylla tranquebarica (jantan) ... 45

18. Scylla oceanica (jantan) ... 46

19. Grafik sebaran nilai b Scylla serrata... 49

20. Grafik sebaran nilai b Scylla tranquebarica... 50

21. Grafik sebaran nilai b Scylla oceanica ... 51

24. Grafik score plot Scylla tranquebarica ... 57

25. Peta distribusi Scylla tranquebarica di dunia ... 58

26. Grafik score plot Scylla oceanica ... 59

27. Peta distribusi Scylla oceanica di dunia ... 60

28. Grafik biplot Scylla serrata ... 61

29. Grafik biplot Scylla tranquebarica ... 62

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Contoh sampel kepiting bakau yang telah dinomori... 71 2. Alat yang digunakan selama penelitian... 71 3. Proses pengukuran kepiting bakau saat di lapangan... 72 4. Data sheet parameter karakter morfometrik dan meristik kepiting

bakau ... 73 5. Data mentah karakter morfometrik dan meristik selama penelitian ... 94 6. Distribusi frekuensi panjang karapas tiap spesies kepiting bakau ... 96

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang beriklim tropik. Iklim tropik tersebut menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya disebabkan oleh letak geografis yang sangat strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang dipengaruhi oleh massa air dari dua samudera, serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah ekosistem mangrove (Dahuri 2003). Selain itu, Indonesia memiliki sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace yang bernama garis Wallace. Garis Wallace ditarik melalui kepulauan Melayu (di antara Kalimantan dan Sulawesi) serta di antara Bali dan Lombok. Keanekaragaman jenis hewan di bagian barat dari garis Wallace berhubungan dengan spesies Asia sedangkan di bagian timur berhubungan dengan spesies Australia (Wikipedia 2008). Oleh karena itu terdapat perbedaan karakteristik jenis hewan yang berada di wilayah barat dan timur Indonesia. Perbedaan karakteristik tersebut lebih terfokus pada fauna terestrial sedangkan perbedaan karakteristik pada fauna air belum banyak diketahui, termasuk kepiting bakau.

Kepiting bakau (Scylla spp.) merupakan hewan yang berasosiasi kuat dengan hutan mangrove dan memiliki daerah penyebaran yang meluas di seluruh Indonesia. Hutan bakau (mangrove) merupakan ekosistem perairan pesisir yang khas dengan variasi biofisik yang besar. Hal ini menyebabkan biota di daerah tersebut beradaptasi dengan cara memiliki toleransi yang luas terhadap faktor abiotik terutama suhu dan salinitas.

Kepiting bakau merupakan hewan pemakan segala dan pemakan bangkai (omnivorous-scavenger), sehingga merupakan salah satu komoditas sumberdaya perikanan yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena pembudidayaannya tidak sulit. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 3,5 juta Ha hutan mangrove (pada tahun 1996) yang merupakan habitat dari kepiting bakau (Dahuri 2003). Kepiting bakau biasanya ditangkap dengan menggunakan perangkap

bambu (wadong) dan jaring angkat (lift net atau disebut juga pintur) (Sulistiono et

al. 1994). Kepiting bakau tidak hanya diminati oleh konsumen dalam negeri tetapi

juga diminati konsumen luar negeri. Menurut Kasry (1996) kepiting bakau banyak dikonsumsi masyarakat terutama kepiting yang sedang bertelur karena rasa dagingnya yang enak. Kepiting bakau juga mengandung protein yang sangat tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi (Kordi 1997).

Studi mengenai kepiting bakau hingga saat ini sudah meliputi aspek reproduksi, makanan dan kebiasaan makan, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan hutan mangrove yang merupakan habitat kepiting bakau. Penelitian mengenai sumberdaya hayati kepiting bakau masih minim, terutama studi mengenai aspek morfometrik-meristik kepiting bakau sebagai dasar identifikasi spesies. Penelitian yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri, diantaranya adalah bioekologi kepiting bakau (Scylla spp.) di ekosistem mangrove Kabupaten Subang, Jawa Barat (Siahainenia 2008); kualitas habitat kepiting bakau Scylla

serrata, S. oceanica, S. tranquebarica di hutan mangrove RPH Cibuaya, Karawang

(Sirait 1997); permasalahan identifikasi spesies kepiting bakau genus Scylla (Brachyura: Portunidae) (Fushimi & Watanabe 2001); pengelolaan dan ekologi kepiting bakau Scylla spp. (Le Vay 2001); penangkapan kepiting bakau berbasis akuakultur (Shelley 2008); dan analisa multifaktor kepiting bakau Scylla serrata (Brachyura: Portunidae) yang berasal dari empat lokasi di Asia Tenggara (Overton

et al. 1997).

Minimnya informasi mengenai sumberdaya hayati kepiting bakau dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai sumberdaya kepiting bakau terutama mengenai aspek yang terkait dengan informasi dasar biologi perikanan seperti karakteristik morfometrik-meristik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar identifikasi spesies.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki sebuah garis hipotesis, yang bernama garis Wallace, yang membentang di antara Kalimantan dan Sulawesi serta di antara Bali dan Lombok.

pada bagian barat garis Wallace berhubungan dengan spesies di Asia, sedangkan pada bagian timur garis Wallace berhubungan dengan spesies Australia (Wikipedia 2008). Hingga saat ini, belum diketahui apakah hal tersebut berpengaruh pada fauna air, salah satunya adalah kepiting bakau. Kepiting bakau merupakan salah satu hewan yang berasosiasi dengan hutan bakau (mangrove) dan memiliki distribusi yang luas di perairan Indonesia.

Namun, berdasarkan data hasil tangkapan yang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP 2006), hasil tangkapan kepiting bakau di daerah Jawa bagian utara selama kurun waktu 3 tahun (2003 sampai 2005) menurun dari 41 ton/tahun menjadi 24 ton/tahun. Selain peningkatan eksploitasi kepiting bakau, eksploitasi habitat dan perubahan lingkungan menjadi faktor-faktor penyebab menurunnya populasi kepiting bakau. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi perubahan variasi morfometrik sehingga akan berdampak pada penurunan keanekaragaman kepiting bakau di perairan Indonesia.

Berdasarkan kenyataan ini, diperlukan suatu kajian mengenai keanekaragaman populasi kepiting bakau. Kajian tersebut diteliti melalui analisa variasi morfometrik dan meristik. Analisa karakter morfometrik-meristik kepiting bakau dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi pengelolaan sumberdaya hayati kepiting di Indonesia sehingga diperoleh pemanfaatan kepiting bakau yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik morfometrik dan meristik kepiting bakau (Scylla spp.) yang ada di perairan Indonesia berdasarkan perbedaan lokasi penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai jenis dan penyebaran kepiting bakau di perairan Indonesia, informasi mengenai variasi karakter morfometrik dan meristik berdasarkan spesies kepiting bakau, serta sebagai bahan acuan dalam pengelolaan kepiting bakau di perairan Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepiting Bakau Genus Scylla

2.1.1. Klasifikasi dan identifikasi kepiting bakau

Kepiting bakau tergolong dalam famili Portunidae yang terdiri atas 6 subfamili, yaitu: Carcininae, Polybiinae, Caphrynae, Catoptrinae, Podopthalminae, dan Portuninae. Moosa et al. (1985) memperkirakan bahwa terdapat sekitar 234 jenis kepiting yang tergolong ke dalam subfamili Portuninae di wilayah Indopasifik Barat dan 124 jenis di wilayah Indonesia. Portunidae tergolong ke dalam kelompok kepiting perenang (swimming crab) karena memiliki pasangan kaki terakhir yang memipih dan digunakan untuk berenang. Famili Portunidae mencakup rajungan (Portunus, Charybdis, dan Thalamita) dan kepiting bakau (Scylla spp). Kepiting bakau memiliki nama lokal yang beragam, yaitu kepiting (Jawa), katang nene (Maluku Tengah), dan ketam batu (Sumatera). Di mancanegara, kepiting bakau pun memiliki nama yang beragam yaitu kepiting batu (Malaysia) (Oong 1966 in Siahainenia 2008), kepiting lumpur atau mud crab (Australia), kepiting samoa (Hawaii), alimango (Philipina), tsai jim (Taiwan), serta nokoro gozami (Jepang) (Cowan 1984 in Siahainenia 2008).

Aiyun & Siliang (1991) dan Sukarya (1991) in Sulistiono et al. (1994), mengklasifikasikan kepiting bakau sebagai berikut:

Filum : Arthropoda Kelas : Crustacea

Ordo : Decapoda

Sub ordo : Pleocyemata Infra ordo : Brachyura Famili : Portunidae Sub famili : Portuninae Genus : Scylla (de Haan)

Spesies : Scylla serrata (Forskal)

Scylla tranquebarica (Dana)

Scylla oceanica (Fabricious)

Hingga saat ini, pengidentifikasian spesies kepiting bakau masih kontroversi. Beberapa tahun yang lalu, hanya terdapat satu spesies yang dikenal sebagai genus

peneliti telah melaporkan bahwa genus Scylla memiliki beberapa spesies (Estampador 1949 in Fushimi & Watanabe 2001). Estampador (1949) in Fushimi & Watanabe (2001), mengklasifikasikan kepiting bakau menjadi tiga spesies dan satu varietas, yaitu Scylla serrata, Scylla tranquebarica, Scylla oceanica, dan Scylla

serrata var. paramamosain. Karaketristik morfologi yang telah ditemukan dari

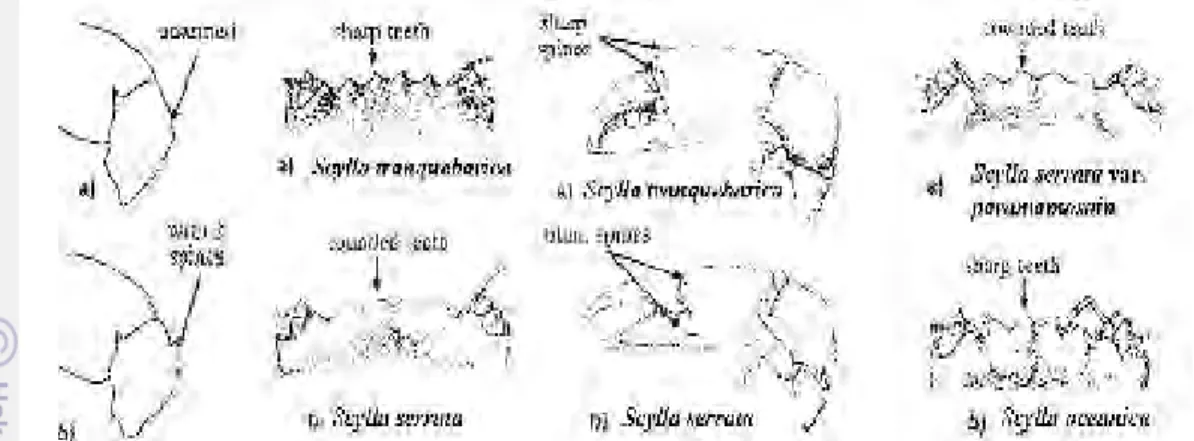

ketiga spesies tersebut sesuai dengan deskripsi yang dijabarkan oleh Estampador pada tahun 1949. Karakteristik morfologi dari rostrum dan gigi anterolateral serta

cheliped pada kepiting bakau dapat dilihat sebagai berikut: Scylla serrata: duri frontal margin tumpul berukuran sama dan duri anterolateral berjumlah 9 dengan

gigi yang bergerigi tajam dan berukuran sama; Scylla tranquebarica: duri frontal

margin tajam dengan duri berukuran sama dan duri anterolateral berjumlah 9 dengan

gigi yang bergerigi tajam dan berduri; Scylla oceanica: duri frontal margin tajam berukuran sama dan duri anterolateral berjumlah 9 dengan gigi yang bergerigi tajam. Selain itu terdapat pembeda lainnya, yaitu jumlah duri pada cheliped carpus dan corak pada pleopod pertama yang terdapat pada ketiga spesies kepiting bakau. Perbedaan dari ketiga spesies kepiting bakau di atas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan bentuk karapas (tampak dorsal dan ventral) serta cheliped

Fuseya & Watanabe (1996) in Fushimi & Watanabe (2001) juga mengklasifikasikan kepiting bakau menjadi 3 spesies, yaitu Scylla serrata, Scylla

tranquebarica, dan Scylla oceanica berdasarkan klasifikasi Estampador. Perbedaan

nyata tersebut ditemukan pada 3 dari 17 loci sampel dan jarak genetik relatifnya pun telah dihitung antara ketiga spesies kepiting bakau dari genus Scylla. Ketiga spesies kepiting bakau yang diklasifikasikan oleh Estampador berdasarkan ciri morfologis memiliki kesamaan dengan hasil percobaan di atas. Akan tetapi, analisis genetik memperlihatkan bahwa Scylla serrata dan Scylla tranquebarica berkorelasi lebih dekat dibandingkan dengan Scylla oceanica. Informasi tersebut diperoleh dari investigasi mutakhir yang menyatakan bahwa ketiga spesies kepiting bakau benar-benar berbeda dan dapat dibedakan. Selanjutnya Klinbunga et al. (2001) in Watanabe et al. (2002) melakukan studi dengan menggunakan sampel dari Thailand dan menyatakan bahwa telah ditemukan tiga spesies kepiting bakau dengan menggunakan analisa RAPD dari DNA genom, ketiga spesies kepiting bakau (S.

serrata, S. tranquebarica, S. oceanica) tersebut sesuai dengan kriteria yang telah

dijabarkan oleh Estampador. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis menggunakan identifikasi kepiting genus Scylla berdasarkan deskripsi morfologi dari Estampador yaitu Scylla serrata, Scylla tranquebarica, dan Scylla oceanica karena telah diuji oleh berbagai ahli di bidangnya.

2.1.2. Morfologi kepiting bakau

Menurut Moosa (1981) in Siahainenia (2008) untuk mengenal dan memberikan diagnosa dari tiga jenis krustasea, terlebih dahulu diperlukan pengetahuan tentang istilah bagian-bagian tubuh yang biasanya digunakan dalam taksonomi kepiting bakau. Dijelaskan pula bahwa bagian-bagian tubuh penting yang digunakan dalam pengenalan jenis famili Portunidae adalah sebagai berikut dan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3:

a. Karapas (carapace), yaitu selubung kepala-dada serta bagian-bagian yang ada di atasnya.

b. Jumlah, bentuk dan sifat duri pada bagian dahi karapaks (rostrum). c. Jumlah, bentuk dan sifat duri pada tepi antero-lateral karapaks.

e. Bagian-bagian yang terdapat pada ruas-ruas kaki jalan (periopod), terutama dari pasangan kaki pertama yang berbentuk capit (cheliped) dan pasangan kaki terakhir yang berbentuk dayung (pleopod).

f. Bentuk tutup abdomen dan bentuk pleopod. g. Bentuk mulut terutama maxiliped III.

h. Bentuk bagian ruas dasar antena (basal antennal joint).

Secara umum, ciri dari jenis-jenis organisme yang tergolong ke dalam famili Portunidae adalah: karapas pipih atau agak cembung, berbentuk heksagonal atau agak persegi, bentuk umum adalah bulat telur memanjang atau berbentuk kebulat-bulatan, karapas umumnya berukuran lebih lebar daripada panjangnya dengan permukaan yang tidak selalu jelas pembagiannya, dan memiliki tepi antero-lateral karapaks dengan jumlah duri lima (jarang kurang dari lima kecuali pada subfamili

Podopthalminae) sampai sembilan buah. Kemudian memiliki dahi lebar serta

terpisah dengan jelas dari sudut supraorbital dan memiliki jumlah duri dua sampai enam buah, antena (antennulae) kecil terletak menyerong atau melintang, pasangan kaki terakhir berbentuk pipih menyerupai dayung, terurtama pada dua ruas terakhir (terdapat beberapa genus yang tidak berbentuk demikian) (Moosa et al. 1985).

Menurut Kasry (1996) kepiting bakau memiliki karapaks berwarna seperti lumpur atau sedikit kehijauan, pada bagian kiri dan kanan karapas terdapat sembilan buah duri tajam, dan pada bagian depan karapas di antara kedua tangkai matanya terdapat enam buah duri. Dalam keadaan normal sapit kanan lebih besar daripada sapit kiri dengan warna kemerah-merahan pada masing-masing ujung sapit. Kepiting bakau memiliki tiga kaki pejalan dan satu kaki perenang, di mana kaki perenang tersebut terdapat pada bagian ujung perut dan ujung kaki perenang ini dilengkapi dengan alat pendayung. Selanjutnya Sulistiono et al. (1992) in Mulya (2000) menyatakan bahwa secara umum karapas berbentuk cembung dan halus, lebar karapas satu setengah dari panjangnya, bentuk alur H antara gastric (pencernaan) dan cardiac (jantung) jelas, empat gigi triangular pada lengan bagian depan mempunyai ukuran yang sama, orbit lebar dan memiliki dua celah, ruas-ruas abdomen pada kepiting bakau jantan berbentuk segitiga sedangkan pada kepiting bakau betina berbentuk sedikit membulat. Akan tetapi ketiga spesies kepiting bakau

S. serrata, S. tranquebarica, dan S. oceanica memiliki morfologi yang

berbeda-beda, perbedaan morfologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

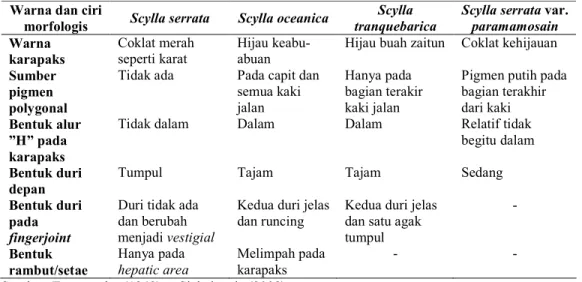

Tabel 1. Karakteristik jenis kepiting bakau (Scylla spp) menurut Estampador. Warna dan ciri

morfologis Scylla serrata Scylla oceanica

Scylla tranquebarica

Scylla serrata var. paramamosain Warna karapaks Coklat merah seperti karat Hijau keabu-abuan

Hijau buah zaitun Coklat kehijauan

Sumber pigmen polygonal

Tidak ada Pada capit dan

semua kaki jalan

Hanya pada bagian terakir kaki jalan

Pigmen putih pada bagian terakhir dari kaki

Bentuk alur ”H” pada karapaks

Tidak dalam Dalam Dalam Relatif tidak

begitu dalam

Bentuk duri depan

Tumpul Tajam Tajam Sedang

Bentuk duri pada fingerjoint

Duri tidak ada dan berubah menjadi vestigial

Kedua duri jelas dan runcing

Kedua duri jelas dan satu agak tumpul - Bentuk rambut/setae Hanya pada hepatic area Melimpah pada karapaks - -

Sumber: Estampador (1949) in Siahainenia (2008).

Menurut Moosa et al. (1985) kepiting bakau genus Scylla di Indonesia memiliki dua warna dasar berbeda, yaitu yang termasuk warna kehijauan atau hijau keabuan (S. oceanica dan S. tranquebarica) serta kelompok yang berwarna dasar hijau-merah-kecoklatan (S. serrata dan S. serrata var. paramamosain). Jenis S.

oceanica dan S. tranquebarica biasanya ditemukan pada perairan terbuka sedangkan

jenis S. serrata dan S. serrata var. paramamosain ditemukan meliang di daerah mangrove. Selanjutnya, Kathirvel & Srinivasagam (1992) menyatakan bahwa morfologi dari Scylla oceanica dan Scylla tranquebarica memiliki kesamaan, yaitu kedua spesies Scylla ini dapat tumbuh dengan ukuran yang sangat besar, keduanya tidak hidup meliang, dan memiliki dua duri tajam pada sisi terluar cheliped carpus. Variasi warna yang terdapat pada karapas dari kedua spesies ini disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Sedangkan spesies Scylla serrata memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan S. oceanica dan S. tranquebarica, hidupnya meliang, serta hanya memiliki satu duri yang tumpul pada sisi terluar cheliped carpus.

2.1.3. Distribusi dan habitat kepiting bakau

Kepiting bakau hanya tersebar di perairan tropik atau pada perairan berkondisi tropik. Daerah sebarannya meliputi wilayah Indopasifik, mulai dari pantai selatan dan timur Afrika Selatan, Mozambik, Iran, Pakistan, India, Srilangka, Bangladesh, pulau-pulau di lautan Hindia, Kamboja, Vietnam, negara-negara ASEAN, Jepang,

Taiwan, serta Filipina. Kemudian kepiting bakau pun ditemukan di pulau-pulau Lautan Pasifik mulai dari Kepulauan Hawaii sampai ke Selandia Baru dan Australia (Kasry 1996). Menurut Sulistiono et al. (1994) kepiting bakau ditemukan di perairan payau dan sebagian besar tertangkap di wilayah pesisir perairan Indonesia (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya). Pemusatan daerah pengusahaan kepiting bakau berkaitan dengan habitat yang masih baik, antara lain terdapat di selatan Jawa (Cilacap), utara Jawa (Tanjung Pasir, Pamanukan), barat Sumatera (Bengkulu, Riau), timur Kalimantan (Kota Baru, Pasir, Balikpapan), Sulawesi (Teluk Bone, Teluk Kolono, Kendari), Nusa Tenggara Barat (Teluk Waworada, Teluk Bima), dan Irian Jaya (Teluk Bintuni, Biak Nimfor) (Asmara 2004).

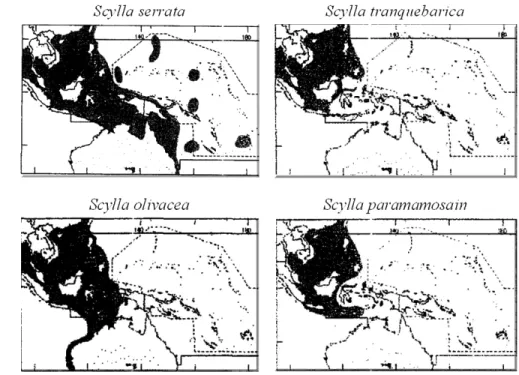

Secara representatif, kepiting bakau genus Scylla memiliki daerah sebaran yang luas yaitu di sepanjang Indo-Pasifik Barat, dimana daerah penyebaran dari maisng-masing spesies dapat dipisahkan secara jelas menurut Keenan (Tabel 2 dan Gambar 4). Scylla serrata (S. oceanica Estampador) memiliki daerah penyebaran paling luas, yang meliputi Samudera Hindia bagian Barat hingga ke Kepulauan Pasifik Selatan. S. tranquebarica (S. serrata var. paramamosain Estampador) dan S.

olivacea (S. serrata Estampador) memiliki daerah penyebaran yang terfokus di Laut

Cina Selatan yang memanjang sampai Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bagian Barat. Sementara itu, S. paramamosain (S. tranquebarica Estampador) memiliki daerah penyebaran yang terbatas, kebanyakan berada di Laut Cina Selatan dan Laut Jawa (Le Vay 2001 dan Keenan et al. 1998 in Watanabe et al. 2002).

Tabel 2. Daerah penyebaran spesies Scylla di dunia.

Spesies Daerah Penyebaran

S. serrata Indo-Pasifik Barat: Afrika Selatan, Laut Merah, Australia, Filiphina,

Kepulauan Pasifik (Fiji, P. Solomon, Caledonia Baru, Samoa Barat), Taiwan, Jepang.

S. paramamosain Laut Cina Selatan: Kamboja, Vietnam, Singapura, Cina, Taiwan, Hong Kong;

Laut Jawa: Kalimantan, Jawa Tengah.

S. olivacea Samudera Hindia: Pakistan hingga Australia Barat;

Laut Cina Selatan: Thailand, Singapura, Vietnam, Sarawak hingga Cina Selatan;

Samudera Pasifik: Filipina, Timor-Timur, Teluk Carpentaria.

S. tranquebarica Samudera Hindia: Pakistan hingga Malaysia;

Laut Cina Selatan: Sarawak, Singapura; Samudera Pasifik: Filiphina.

Gambar 4. Daerah penyebaran kepiting bakau di dunia menurut Keenan (FAO 1998).

Kepiting bakau dapat ditemukan di daerah estuari dan daerah pesisir yang tertutup, secara umum kepiting bakau biasanya berasosiasi kuat dengan hutan mangrove, terutama daerah estuari. Selanjutnya, terdapat kondisi yang membedakan distribusi lokal dan kelimpahan keempat spesies kepiting bakau secara kompleks, Hill (1975;1978); Hill et al. (1982) in Le Vay (2001) menyatakan bahwa distribusi dan kelimpahan kepiting bakau bergantung pada stadia perkembangan kepiting bakau. Kepiting bakau juvenil hingga ukuran karapaks 8 cm biasanya melimpah pada daerah intertidal, sedangkan kepiting bakau subadult dan dewasa berada di daerah subtidal. Chandrasekaran & Natarajan (1994) in Le Vay (2001) menyatakan bahwa juvenil baru kepiting bakau akan lebih memilih berada di lingkungan perairan yang tertutupi oleh lamun, alga, dan akar mangrove.

Menurut Kasry (1996) kepiting bakau akan beruaya dari perairan pantai ke perairan laut, kemudian induk dan anak-anaknya akan berusaha kembali ke perairan pantai, muara sungai atau perairan hutan bakau untuk berlindung, mencari makan, atau membesarkan diri. Kepiting bakau yang telah siap melakukan perkawinan akan beruaya dari perairan bakau ke tepi pantai dan selanjutnya ke tengah laut untuk

melakukan pemijahan. Kepiting jantan yang telah melakukan perkawinan akan kembali ke perairan hutan bakau atau paling jauh di sekitar perairan pantai yaitu pada bagian-bagian yang berlumpur dengan organisme makanan yang berlimpah. Telur kepiting yang telah dibuahi akan menetas menjadi zoea (Z I, II, III, IV, V), megalopa, kepiting muda, dan akhirnya menjadi kepiting dewasa. Kepiting muda akan kembali ke pantai atau kawasan bakau untuk mencari makan dan tempat berlindung yang aman.

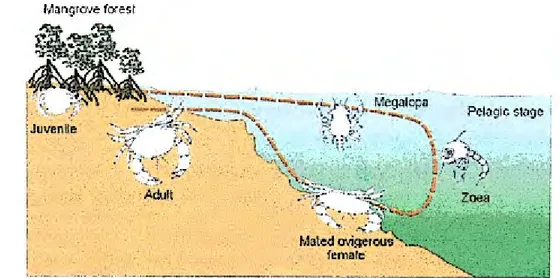

2.1.4. Daur hidup kepiting bakau

Potensi reproduksi kepiting bakau sangat tinggi, menurut Arriola (1940) in Moosa et al. (1996) satu induk kepiting bakau dapat memijahkan telur dua juta telur. Daur hidup kepiting bakau dimulai dari telur hingga mencapai kepiting dewasa melalui beberapa tingkat perkembangan, antara lain tingkat zoea, tingkat megalopa, tingkat kepiting muda, dan tingkat kepiting dewasa (Gambar 5) (Ong Kah Sin 1964; Motoh et al. 1977 in Moosa et al. 1985). Sedangkan menurut Estampador (1949) in Moosa et al. (1985) perkembangan kepiting bakau terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap embrionik, tahap larva, dan tahap postlarvae.

Menurut Ong Kah Sin (1964); Motoh et al. (1977) in Moosa et al. (1985) dalam perkembangan dari tingkat zoea ke tingkat zoea selanjutnya memerlukan waktu 3-4 hari, dan untuk perkembangan tingkat zoea seluruhnya memerlukan waktu minimal 18 hari. Dalam perkembangan tingkat zoea menuju tingkat megalopa, terdapat lima kali pergantian kulit (moulting). Ukuran panjang tubuh dari setiap tingkatan dari setiap pergantian kulit (moulting) zoea ialah 1,15 mm (zoea tingkat 1); 1,51 mm (zoea tingkat 2); 1,93 mm (zoea tingkat 3); 2,40 mm (zoea tingkat 4), dan 3,45 mm (zoea tingkat 5). Selanjutnya dari tingkat megalopa ke tingkat kepiting muda (instar 1) memerlukan waktu 11-12 hari dengan salinitas 31 ± 2 ppt, sedangkan jika dilakukan pada salinitas 21-27 ppt akan diperlukan waktu 7-8 hari. Kepiting bakau hanya memiliki satu tingkat perkembangan megalopa dan kuran panjang karapas dan lebar karapas pada tingkat megalopa ialah 2,18 mm dan 1,52 mm.

Menurut Smit et al. (2004) in Butar-Butar (2006) waktu yang diperlukan kepiting dewasa yang siap memijah adalah antara 18 hingga 24 bulan, dimana

kepiting dewasa akan memijah pada bulan-bulan yang memiliki suhu perairan lebih hangat.

Gambar 5. Siklus hidup kepiting bakau (Scylla spp) (Smit et al. 2004 in Butar-Butar 2006).

2.1.5. Karakteristik lingkungan dan substrat terhadap kepiting bakau

Parameter fisika dan kimia adalah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kepiting bakau, diantaranya adalah salinitas, suhu, pH, kedalaman air saat pasang surut, serta substrat dasar. Kepiting bakau di alam menempati habitat yang berbeda-beda bergantung pada stadia daur hidupnya. Untuk mengetahui kekhususan habitat kepiting bakau diperlukan pengetahuan mengenai parameter fisika dan kimia di mana organisme ini berada (Mulya 2000).

Kasry (1996) menyatakan kisaran salinitas yang dapat ditolerir kepiting bakau cukup luas. Kepiting bakau dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebih kecil dari 15‰ dan lebih besar dari 30‰. Hill (1978) in Mulya (2000) menyatakan bahwa S.

serrata mampu mentolerir perairan dengan salinitas hingga 60‰. Keenan et al.

(1998) in Le Vay (2001) menyatakan bahwa keempat spesies Scylla pada stadia larva atau juvenil memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap salinitas. Scylla

serrata lebih dominan berada di perairan dengan salinitas 34‰ dan berada di daerah

spesies lainnya lebih banyak berada di perairan dengan salinitas 33‰ di daerah estuari yang tergenang air laut secara periodik.

Selanjutnya, suhu air mempengaruhi pertumbuhan (moulting), aktivitas dan nafsu makan kepiting bakau (Hill 1982 in Mulya 2000). Fieder dan Haesman (1978)

in Siahainenia (2008) menyatakan bahwa perairan yang bersuhu tinggi cenderung

akan meningkatkan pertumbuhan kepiting bakau sehingga waktu untuk mencapai dewasa menjadi singkat. Menurut Baliao (1983) in Siahainenia (2008) disamping kepadatan makanan, suhu perairan diduga berperan terhadap efisiensi pemanfaatan makanan dan peningkatan kelulushidupan larva kepiting bakau. Dinyatakan pula bahwa kepiting bakau akan tumbuh lebih cepat pada perairan dengan kisara suhu 23

o

C – 32 oC.

Wahyudi dan Ismail (1987) in Mulya (2000) menyatakan bahwa kepiting bakau dapat hidup pada kondisi perairan asam, yaitu pada daerah bersubstrat lumpur dengan pH rata-rata 6,5. Pendapat ini didukung oleh La Sara (1994) in Mulya (2000) yang menyatakan bahwa kepiting bakau dapat hidup pada kisaran pH 6,5-7,0. Kedalaman air berpengaruh bagi kehidupan kepiting bakau pada saat terjadi perkawinan. Kepiting bakau dapat hidup pada perairan yang dangkal. Wahyuni dan Ismail (1987) in Mulya (2000) berpendapat bahwa kepiting bakau dapat hidup pada kedalaman 30 cm – 79 cm di perairan dekat hutan mangrove dan pada kedalaman 30 cm – 125 cm di muara sungai. Kepiting bakau menuju perairan dangkal pada waktu siang hari (Hill 1980 in Mulya 2000).

Menurut Snedaker dan Getter (1985) in Siahainenia (2008) habitat kepiting bakau adalah perairan intertidal (dekat hutan mangrove) yang bersubstrat lumpur. Substrat di sekitar hutan mangrove sangat mendukung kehidupan kepiting bakau terutama dalam melangsungkan perkawinan.

2.2. Hutan Mangrove

2.2.1. Pengertian hutan mangrove

Kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis ”mangue” dan bahasa Inggris ”grove”. Dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komunitas pohon-pohonan, rumput-rumputan, maupun semak belukar yang tumbuh di laut. Sedangkan dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan

untuk individu-individu jenis mangrove tersebut (Macnae 1969 in Pramudji 2004). Hutan mangrove adalah suatu formasi hutan yang mampu tumbuh dan berkembang di daerah tropik dan subtropik pada lingkungan pesisir yang berkadar garam sangat ekstrim, jenuh air, serta kondisi tanah yang tidak stabil dan anaerob yang selalu dipengaruhi oleh pasang surut. Umumnya hutan mangrove tumbuh dan berkembang dengan baik pada kawasan pesisir di daerah yang terlindung dari hempasan ombak dan ditopang oleh adanya aliran sungai yang selalu membawa material, misalnya di daerah pesisir teluk, muara sungai, delta, dan estuari (Pramudji 2004).

2.2.2. Komposisi, fungsi, dan manfaat hutan mangrove

Komposisi flora yang terdapat pada ekosistem mangrove ditentukan oleh beberapa faktor penting, seperti kondisi jenis tanah dan genangan pasang-surut. Komunitas mangrove di Indonesia memiliki keragaman hayati tertinggi di dunia, dengan jumlah total kurang lebih 89 spesies yang terdiri atas 35 spesies tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, dan 2 spesies parasit. Beberapa jenis yang umum dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah: bakau (Rhizophora), api-api (Avicennia), pedada (Sonneratia), tanjang (Bruguiera), nyirih (Xyclocarpus), tengar (Ceriops), dan buta-buta (Exoecaria). Dikarenakan sifat lingkungan hutan mangrove yang keras, misalnya karena genangan pasang-surut air laut, perubahan salinitas yang besar, perairan berlumpur tebal dan anaerobik, maka pohon-pohon mangrove telah beradaptasi baik secara morfologi maupun fisiologi (Nontji 2007).

Mangrove umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang selalu dipengaruhi oleh air tawar serta terlindung dari hempasan ombak. Oleh karena itu, magrove banyak tumbuh di kawasan pesisir yang terlindung. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya mangrove memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan pesisir yang sangat ekstrim (Smith 1987 in Pramudji 2004). Kemampuan mangrove untuk beradaptasi terhadap lingkungan tersebut adalah adaptasi terhadap salinitas dan suhu udara yang tinggi dengan cara memiliki daun yang tebal, kuat, serta sel khusus untuk menyimpan garam; adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah dengan cara memiliki bentuk perakaran yang khas; serta adaptasi terhadap substrat (sedimen) dengan cara memiliki struktur

perakaran yang mampu menahan dan mengendapkan bahan organik (Pramudji 2004).

Besarnya daya adaptasi jenis tumbuhan mangrove terhadap kisaran salinitas mempengaruhi terjadinya pemintakatan atau zonasi pada kawasan hutan mangrove. Pembagian zonasi hutan mangrove berdasarkan perbedaan salinitas tersebut adalah sebagai berikut (Pramudji 2004):

a. Zona garis pantai, yaitu kawasan hutan mangrove yang berhadapan langsung dengan laut. Zona ini umumnya memiliki lebar sekitar 10-75 meter dari garis pantai. Jenis mangrove yang biasa ditemukan pada zonasi ini adalah Rhizophora

stylosa, R. mucronata, Avicennia marina, dan Soneratia alba.

b. Zona tengah, yaitu kawasan hutan mangrove yang terletak di belakang zona garis pantai dan memiliki substrat berupa lumpur liat. Pada zona ini umumnya ditemukan jenis Rhizopora apiculata, Avicennia officinalis, Bruguiera

cylindrica, B. gymnorrhiza, B. parviflora, B. sexangula, Ceriops tagal, Aegiceras corniculatum, Sonneratia caseolaris, dan Lumnitzera littorea.

c. Zona belakang, yaitu kawasan hutan mangrove yang berbatasan dengan hutan darat. Jenis mangrove yang tumbuh pada pada zona ini adalah Xylocarpus

granatum, Excoecaria agalocha, Nypa fruticans, Derris trifolia, Osbornea octodonta, dan Heritiera littoralis.

Sedangkan pembagian zonasi hutan mangrove berdasarkan jenis vegetasi yang dominan mulai dari arah laut ke darat berturut-turut adalah zona Avicennia, zona

Rhizophora, zona Bruguiera, dan zona Nypa (Arief 2003 in Pramudji 2004).

Menurut Pramudji (2004), hutan mangrove memiliki beberapa fungsi penting berdasarkan aspek ekologinya, yaitu:

a. Sebagai sumber nutrisi (nursery ground), karena didalamnya terjadi proses biologi yang dimanfaatkan oleh berbagai biota laut.

b. Sebagai tempat penghasil oksigen.

c. Sebagai tempat memijah (spawning ground), pembesaran, mencari makan (feeding ground) serta habitat dari berbagai biota laut, yaitu ikan, udang, kepiting, dan kerang-kerangan.

d. Sebagai tempat berlindung dan berkembangnya hewan-hewan darat, seperti burung, kelelawar, kera, buaya, biawak, dan ular.

e. Sebagai sumber plasma nutfah dan genetika.

f. Sebagai pelindung pantai dari abrasi, banjir, serta bencana gelombang pasang tsunami.

g. Membantu dalam perluasan tanah dengan membentuk teras-teras pantai di kawasan pesisir, karena akar mangrove mampu menahan sedimen yang terbawa aliran sungai.

h. Sebagai kawasan penyangga proses intrusi air laut ke daratan, serta mampu berperan sebagai filter untuk menyerap air limbah industri maupun air limbah rumah tangga.

Selain itu hutan mangrove juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat pesisir, manfaat tersebut antara lain adalah sebagai penyedia keperluan rumah tangga, misalnya: kayu bangunan, kayu, dan arang; sebagai area tambak udang dan ikan; sebagai bahan baku kertas, penyamak kulit, dan kayu lapis untuk industri; sebagai tempat penghasil benih ikan, udang, kepiting, dan kerang; serta sebagai kawasan ekowisata bagi masyarakat maupun sebagai tempat penelitan dan pendidikan (Pramudji 2004).

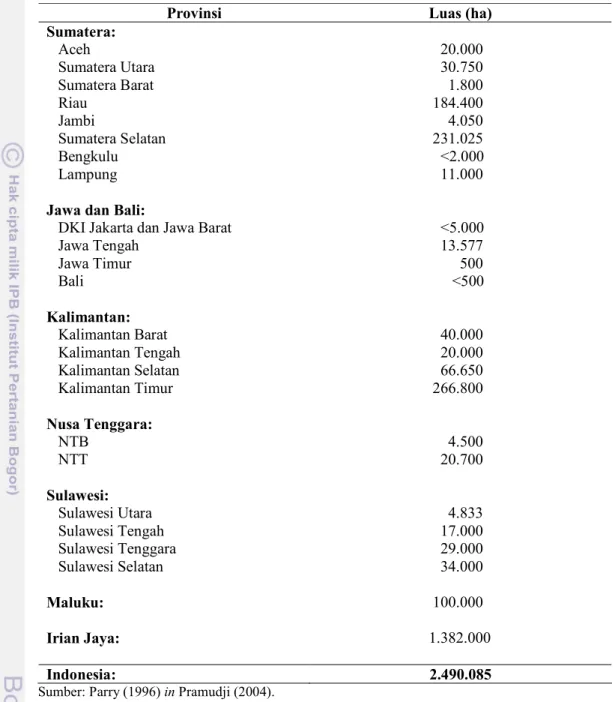

2.2.3. Sebaran hutan mangrove di Indonesia

Luas hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia (Nontji 2007). Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982 diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar namun pada tahun 1993 atau dalam kurun waktu 11 tahun, luas hutan mangrove tersebut turun menjadi 2,49 juta hektar (Pramudji 2004). Area hutan mangrove yang luas antara lain terdapat di pesisir Sumatera sebesar 19,7% , pesisir Kalimantan sebesar 26,2%, dan pesisir selatan Papua sebesar 30% (Pramudji 2004; Nontji 2007). Pulau-pulau tersebut memiliki banyak aliran sungai besar dan panjang dengan tipe delta beragam sebagai akibat dari arus sungai yang membawa materi ke muara (Pramudji 2004). Sebaran dan luas hutan mangrove di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas hutan mangrove di Indonesia.

Provinsi Luas (ha)

Sumatera: Aceh 20.000 Sumatera Utara 30.750 Sumatera Barat 1.800 Riau 184.400 Jambi 4.050 Sumatera Selatan 231.025 Bengkulu <2.000 Lampung 11.000

Jawa dan Bali:

DKI Jakarta dan Jawa Barat <5.000

Jawa Tengah 13.577 Jawa Timur 500 Bali <500 Kalimantan: Kalimantan Barat 40.000 Kalimantan Tengah 20.000 Kalimantan Selatan 66.650 Kalimantan Timur 266.800 Nusa Tenggara: NTB 4.500 NTT 20.700 Sulawesi: Sulawesi Utara 4.833 Sulawesi Tengah 17.000 Sulawesi Tenggara 29.000 Sulawesi Selatan 34.000 Maluku: 100.000 Irian Jaya: 1.382.000 Indonesia: 2.490.085

Sumber: Parry (1996) in Pramudji (2004).

Akan tetapi, saat ini luas hutan mangrove di Indonesia telah mengalami penambahan, hal ini dikarenakan adanya penanaman kembali lahan mangrove di bekas tambak. FAO (2007) menyatakan luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 2.900.000 ha.

2 0 Ga m b a r 6 . P et a p e n y eb ar a n m a n g ro v e d i In d o n es ia ( w a rn a h ij au k eh it am an ) (R ee f at R is k 1 9 9 9 i n F is h e ri es B u si n n es C en te r 2 0 0 9 ).

2.2.4. Ketergantungan kepiting bakau pada ekosistem mangrove

Kepiting bakau menjalani sebagian besar daur hidupnya di ekosistem mangrove dan memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai habitat alami utamanya, yakni sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan pembesaran. Kepiting bakau melangsungkan perkawinan di perairan hutan mangrove dan secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan telurnya, kepiting betina akan beruaya dari perairan hutan mangrove ke laut untuk memijah. Sedangkan kepiting bakau jantan akan tetap berada di perairan hutan mangrove untuk melanjutkan aktifitas hidupnya. Setelah memijah, kepiting bakau betina akan kembali ke hutan mangrove, demikian pula dengan dengan juvenil kepiting bakau yang akan bermigrasi ke hulu estuaria untuk kemudian berangsur-angsur memasuki hutan mangrove (Siahainenia 2008).

Ekosistem mangrove merupakan tempat ideal bagi kepiting bakau untuk berlindung. Kepiting muda yang berasal dari laut, banyak dijumpai di sekitar estuari dan hutan mangrove karena terbawa arus laut dan pasang sehingga akan menempel pada akar-akar mangrove untuk berlindung (Hutching & Saenger 1987 in Siahainenia 2008). Sedangkan kepiting bakau dewasa merupakan penghuni tetap hutan mangrove dan sering dijumpai membenamkan diri dalam substrat lumpur atau menggali lubang pada substrat lunak sebagai tempat persembunyian (Queensland Departement of Industries 1989 in Siahainenia 2008). Lebih lanjut dikemukakan oleh Pagcatipunan (1972) in Siahainenia (2008) yang menyatakan bahwa setelah berganti kulit (moulting), kepiting bakau akan melindungi dirinya dengan cara membenamkan diri atau bersembunyi di lubang hingga karapaksnya mengeras. Hutching & Saenger (1987) in Siahainenia (2008) menyatakan bahwa kepiting bakau hidup di perairan sekitar hutan mangrove dan memakan akar-akarnya (pneumatophore). Sementara Hill (1982) in Siahainenia (2008) menyatakan bahwa perairan di sekitar hutan mangrove sangat cocok untuk kehidupan kepiting bakau karena sumber makanannya seperti bentos dan serasah cukup tersedia.

2.3. Garis Wallace

Garis Wallace adalah sebuah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia sedangkan pada bagian timur berhubungan dengan spesies

Australia. Garis ini dinamakan atas nama Alfred Russel Wallace, yang menyadari perbedaan tersebut pada saat melakukan kunjungan ke Hindia Timur pada abad ke-19. Garis Wallace membentang melalui Kepulauan Melayu, antara Borneo (Kalimantan) dan Sulawesi serta antara Bali (sebelah barat) dan Lombok (sebelah timur). Keberadaan garis Wallace pun tercatat oleh Antonio Pigafetta dalam catatannya mengenai perbedaan biologis antara Filipina dan Kepulauan Maluku dan tercatat dalam perjalanan Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Kemudian garis Wallace diperbaiki dan digeser ke Timur (daratan pulau Sulawesi) oleh Weber dan diberi nama garis Wallace-Weber. Batas penyebaran flora dan fauna Asia ini ditentukan secara berbeda-beda, berdasarkan tipe-tipe flora dan fauna (Wikipedia 2008).

Gambar 7. Garis Wallace (Southchinasea 2009).

2.4. Karakter Morfometrik dan Meristik serta Hubungan Kekerabatan

Afrianto et al. (1996) menyatakan bahwa morfometrik ialah ukuran dalam satuan panjang atau perbandingan ukuran bagian-bagian luar tubuh organisme, sedangkan meristik adalah sifat-sifat yang menunjukkan jumlah-jumlah bagian-bagian tubuh luar, seperti jumlah jari-jari sirip (pada ikan), yang digunakan untuk penentuan klasifikasi. Ukuran dalam morfometrik adalah jarak antara satu bagian ke

bagian tubuh lainnya dan biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau centimeter.

Karakter morfometrik dapat memberikan informasi mengenai perbedaan antar spesies, termasuk variasi spesies Crustacea. Contohnya variasi interspesifik pada dua spesies Procambarus spp. (crayfish di Meksiko), yang kemudian diketahui merupakan dua spesies simpatrik (Allegrucci et al. 1992 in Overton et al. 1997); analisa multivariat kepiting bakau Scylla serrata yang berasal dari empat lokasi negara di Asia Tenggara, yang kemudian diketahui merupakan tiga grup yang berbeda berdasarkan karakter morfometrik dan meristiknya (Overton et al. 1997); pengklasifikasian tiga spesies kepiting bakau genus Scylla di Thailand dan Laut Andaman menggunakan analisis morfometrik, yang kemudian diketahui memiliki tiga spesies yang berbeda (Sangthong & Jondeung 2006).

Selain itu, analisis karakter morfometrik dan meristik pun dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada organisme lain, contohnya ikan dan udang Penaeus monodon (Imron 1998). Studi morfometrik secara kuantitatif memiliki tiga manfaat yaitu membedakan jenis kelamin dan spesies, mendeskripsikan pola-pola keragaman morfologis antar spesies, dan mengklasifikasikan serta menduga hubungan filogenik. Perbedaan morfologis antar populasi atau spesies biasanya digambarkan sebagai kontras dalam bentuk tubuh secara keseluruhan atau ciri-ciri anatomi tertentu. Hal yang sama dapat dilakukan pada ciri-ciri meristik. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ciri morfometrik dan meristik, yaitu ciri meristik memiliki jumlah yang lebih stabil selama masa pertumbuhan, sedangkan ciri morfometrik berubah secara kontinu sejalan dengan ukuran dan umur (Strauss and Bond 1990 in Imron 1998).

3. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 11 bulan yaitu mulai dari bulan Juli 2008 hingga bulan Mei 2009. Kepiting bakau yang diteliti merupakan kepiting bakau yang telah ditangkap oleh nelayan di masing-masing lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan metode pengambilan contoh acak sederhana (PCAS), dimana jumlah sampel yang diambil sesuai dengan yang ada pada saat itu tanpa melihat spesiesnya. Menurut Boer (2001), teknik pengacakan dapat mengurangi faktor subjektivitas pelaksana percobaan dalam memilih dan mengatur perlakuan atau ulangan pada satuan percobaan.

Lokasi pengambilan sampel yang dicakup berjumlah 14 lokasi, yaitu Pidie (Nangroe Aceh Darussalam), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Bintan (Kep. Riau), Cilamaya (Karawang), Blanakan (Subang), Gebang dan Ambulu (Cirebon), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Pontianak dan Samarinda (Kalimantan), Maros dan Teluk Bone (Sulawesi), Jayapura dan Teluk Bintuni (Irian Jaya). Lokasi pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

Pengukuran karakter morfometrik dan meristik dilakukan secara in situ dan di laboratorium. Sampel kepiting bakau dimasukkan ke dalam ice box dan selanjutnya di bawa ke Laboratorium Biologi Makro I (BIMA I), Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Data yang digunakan merupakan data primer.

3.2. Metode Kerja

Sampel kepiting bakau diambil dengan cara membeli langsung dari nelayan yang menangkap kepiting bakau di sekitar perairan mangrove pada masing-masing lokasi penelitian. Alat yang digunakan pada saat menangkap kepiting bakau ialah pancing, bubu, dan jaring. Kepiting bakau yang diambil mewakili berbagai ukuran kepiting bakau jantan dan betina dan dianalisis di Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Sampel kepiting bakau yang terkumpul akan diukur secara mofometrik, yang meliputi 10 karakter utama seperti yang dilakukan Clark et al. (2001) terhadap genus Carcinus (Portunidae). Karakter

2 5 Ga m b ar 8 . L o k as i p en g am b il a n s am p el k ep it in g b a k au d i P er a ir an I n d o n es ia ( p et a d im o d if ik as i d ar i ww w .h in o .c o .i d / p e ta -i n d o n es ia -s im p lf y .g if ).

morfometrik dan meristik yang diukur tertera pada Tabel 4, Tabel 5, Gambar 9, Gambar 10, dan Gambar 11.

Tabel 4. Karakter morfometrik kepiting bakau yang diukur.

No. Karakter Morfometrik Keterangan

1. Lebar karapas (L) Jarak antara ujung duri marginal terakhir di sebelah

kanan dengan duri marginal terakhir di sebelah kiri (horizontal)

2. Panjang karapas (P) Jarak antara tepi duri frontal margin dengan tepi

bawah karapas

3. Tinggi karapas (T) Panjang garis tegak antara karapas dengan

abdomen

4. Optical groove widths Jarak duri frontal margin di antara mata

5. Panjang chela sebelah

kanan (PCR)

Panjang capit (hand) sebelah kanan mulai dari ujung palm hingga ujung dactylus

6. Tinggi chela sebelah

kanan (TCR)

Jarak lurus terbesar secara vertikal antara tepi atas dan bawah chela sebelah kanan

7. Panjang profundus chela

sebelah kanan (PCR)

Jarak antara ujung palm dengan tepi dactylus sebelah kanan

8. Panjang chela sebelah kiri

(PCL)

Panjang capit (hand) sebelah kiri mulai dari ujung

palm hingga ujung dactylus

9. Tinggi chela sebelah kiri

(TCL)

Jarak lurus terbesar secara vertikal antara tepi atas dan bawah chela sebelah kiri

10. Panjang profundus chela

sebelah kiri (PCL)

Jarak antara ujung palm dengan tepi dactylus sebelah kiri

Tabel 5. Karakter meristik kepiting bakau yang diukur.

No. Karakter Meristik Keterangan

1. Jumlah duri frontal margin Jumlah duri frontal margin yang berada di antara

kedua mata kepiting

2. Jumlah duri anterolateral

margin sebelah kanan

Jumlah seluruh duri anterolateral margin yang berada di sebelah kanan karapas

3. Jumlah duri anterolateral

sebelah kiri

Jumlah seluruh duri anterolateral margin yang berada di sebelah kiri karapas

Berikut ini merupakan langkah kerja saat melakukan pengukuran. Pertama-tama, dilakukan penomoran kepiting menggunakan kertas label dimana sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur dan air menggunakan tissue (Lampiran 1). Lalu dilakukan pengamatan terhadap jenis kelamin dengan cara melihat bentuk abdomen kepiting tersebut, dimana jantan memiliki bentuk abdomen yang mengerucut sedangkan betina memiliki bentuk abdomen yang melebar.

Gambar 9. Karakter morfometrik dan meristik tampak dorsal (Keterangan: 1 (lebar karapas); 2 (panjang karapas); 3 (Optical groove widths ); 4 ( tinggi karapas); 5 (Duri anterolateral kiri); 6 (Duri anterolateral kanan); 7 (duri frontal margin)).

Gambar 10. Karakter morfometrik pada chela (Keterangan: 8 (PPR); 9 (PCR); 10 (TCR); 11 (PPL); 12 (PCL); 13 (TCL)).

Kemudian, bobot tubuh ditimbang menggunakan timbangan dengan ketelitian 10 gram dan pengukuran tinggi karapas dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 1 mm. Selanjutnya dilakukan pengukuran aspek morfometrik dengan menggunakan penggaris dengan ketelitian 1 mm serta pengukuran aspek meristik secara visual (Lampiran 2 dan 3). Seluruh data tersebut dicatat pada data sheet yang telah dipersiapkan sebelumnya (Lampiran 4 dan 5). Setelah proses pengukuran selesai, dilakukan proses identifikasi dan klasifikasi spesies, dengan cara dilakukan pengamatan terhadap dua duri tajam yang berada pada bagian cheliped carpus, warna karapas, bentuk alur “H”, corak pada pleopod, serta bentuk duri pada frontal

margin.

Penulis menggunakan klasifikasi dan identifikasi kepiting bakau berdasarkan Estampador karena hingga saat ini masih terdapat perdebatan antara para ahli mengenai jenis-jenis kepiting bakau. Estampador (1949) in Fushimi & Watanabe (2001) mengklasifikasikan kepiting bakau menjadi tiga spesies dan satu varietas, yaitu Scylla serrata, Scylla tranquebarica, Scylla oceanica, dan Scylla serrata var.

paramamosain dengan menggunakan spesimen yang dikumpulkan dari Filiphina

berdasarkan perbedaan morfologi eksternal (warna karapas dan kaki, gigi anterolateral pada karapas, dan duri luar pada cheliped carpus). Serene (1952) in Fushimi & Watanabe (2001) menyatakan bahwa eksistensi keempat spesies kepiting bakau yang ditemukan di Vietnam sesuai dengan penemuan Estampador. Akan tetapi, Stephenson dan Campbell (1960) in Fushimi & Watanabe (2001) menyatakan bahwa keempat spesies tersebut merupakan satu spesies kepiting bakau berdasarkan kesimpulan yang diambil dari sampel yang berasal dari Queensland dan New South Wales (Australia). Stephenson dan Campbell menduga bahwa perbedaan karakter morfologis tersebut diperoleh dari perbedaan lingkungan habitat kepiting bakau.

Selanjutnya Fuseya & Watanabe (1996) in Fushimi & Watanabe (2001) melakukan studi mengenai variasi genetik di 3 loci pada kepiting bakau dan menyatakan bahwa ketiga spesies tersebut benar-benar berbeda dan dapat dibedakan sesuai dengan klasifikasi Estampador. Keenan et al. (1998) in Fushimi & Watanabe (2001), membuat sebuah revisi mengenai genus Scylla dengan menggunakan spesimen yang berasal dari Laut Merah dan beberapa lokasi di Indo-Pasifik, menggunakan 2 metode genetik yang independen, allozyme elektrophoresis, dan