35

AQUAWARMAN

JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI AKUAKULTURAlamat : Jl. Gn. Tabur. Kampus Gn. Kelua. Jurusan Ilmu Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

Aktivitas Antibakterial Ekstrak Daun Sonneratia alba

Terhadap Vibrio harveyi Pada Benur Udang Windu

(Penaeus monodon)

Antibacterial Activity of Leaf Extract from Sonneratia alba Againts Vibrio on

Tiger Prawn (Penaeus monodon)

Ulna1), Gina Saptiani2), Esti Handayani Hardi3)

1)

Mahasiswa Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

2). 3)

Staf Pengantar Jurusan Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

Abstract

This purpose to assess the antibacterial activity of leaf extract from Sonneratia albaagainst V.harveyi on tiger prawn (Penaeus monodon). Leaf of S. alba were chopped and dried, then extracted by using seawater.The treatments weresea water extract of S. alba, with concentrations 0.1% and of 0.05% respectively positive control and negative controls. Challenge test using a V.harveyi 104 cfu/ml was given on day 6th, by immersion. The parameters were the clinical sympton, patological anatomy, the prevalence and survival rate.Sea water extract of S. alba leaves 0.1% the best antibacterial to prevent V.harveyi infection, so that can increase survival rate tiger prawn and reduce prevalence.

Keywords :Extract, S. alba, Tiger prawn, Vibrio harveyi

1. PENDAHULUAN

Budidaya udang windu di tambak telah lama dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Namun masih banyak kendala yang dihadapi. Penyebab umum yang menjadi kendala dan kerugian dalam melakukan usaha budidaya udang windu pada tambak tradisional di Kalimantan timur adalah virus dan infeksi bakteri, terutama Vibrio harveyi. Serangan penyakit vibriosis tersebut sering terjadi pada

stadia nauplius, stadia zoea, stadia mysis dan

kadang-kadang post larva serta saat

pemeliharaan di tambak sampai sekitar umur

1-1,5 bulan. (Saptiani et al., 2012a). Diggles et al.

(2000) menyatakan bahwa V. harveyi bersifat patogen oportunistik, yaitu organisme yang dalam keadaan normal ada dalam lingkungan pemeliharan dan berkembang dari sifat saprofitik menjadi patogenik, apabila kondisi lingkungan dan inang memburuk. Saulnier et al. (2000) menyatakan bahwa beberapa galur V.

36

harveyi merupakan patogen penyebab utama

penyakit vibriosis pada udang windu.

Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh

V. harveyi dapat menggunakan bahan kimia dan

antibiotik. Namun penggunaan bahan kimia tersebut secara terus menerus dengan dosis yang kurang tepat telah mengakibatkan V.

harveyi menjadi resisten. Pemakaian bahan

tersebut masih dilakukan di pembenihan wilayah Kalimantan Timur karena belum ditemukan alternatif pencegahan yang efektif membunuh dan menghambat pertumbuhan vibriosis yang ramah lingkungan serta mudah terurai di perairan. Oleh karena itu pencarian senyawa bioaktif dari bahan alami dapat

dilakukan sebagai alternatif untuk

menanggulangi penyakit pada udang windu (Saptiani dan Hartini 2008; Saptiani et al.,

2012b). Beberapa penelitian penggunaan bahan

herbal atau fitofarmaka telah dilakukan pada biota akuatik, seperti yang dilakukan oleh Saptiani dan Hartini (2008), yaitu pemberian ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 50% dapat menghambat pertumbuhan V. harveyi secara in vitro dan mampu melindungi post larva udang windu terhadap serangan V.

harveyi secara in vivo. Beberapa bahan belum

banyak dimanfaatkan dan banyak tersedia di alam adalah tumbuhan mangrove seperti Rhizophora, Nypha, Avicenia, Acanthus dan Soneratia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji aktivitas antibakterial ekstrak daun S. alba terhadap serangan V. Harveyi pada benur udang windu (Penaeus monodon).

2. BAHAN DAN METODE

b. Sonneratia alba

Daun mangrove S. alba berasal dari pertambakan Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Daun S. alba dicuci, ditiriskan, dicincang dan dikeringanginkan pada suhu ruang selama 19 hari.Daun S. alba terlebih

dahulu ditimbang sebanyak 200 gram,

dimasukan ke dalam stoples dan ditambahkan pelarut air laut 22‰ sebanyak 1000 ml, 1:5. Kemudian dipanaskan di dalam waterbath

dengan suhu 800C, sehingga didapatkan 600 ml

larutan. Larutan dimasukan kembali dalam beaker glass dan dipanaskan kembali dalam

waterbath pada suhu 800C, hingga didapatkan

larutan 300 ml ekstrak (Saptiani et al., 2015)

b. Udang windu

Udang windu (Penaeus monodon) berasal dari tambak Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang berumur 15 hari, diaklimasi selama 7 hari. Selanjutnya untuk mengetahui udang terbebas dari bakteri, dilakukakan isolasi bakteri dari tubuh udang dan dikultur pada media TCBSA. Setelah itu udang dimasukan ke akuarium dan diaklimasi selama 3 hari untuk mengadaptasikan udang uji dengan lingkungan barunya.

c. Uji Patogenitas (pengganasan)

Uji Patogenitas dilakukan menurut metode Saptiani et al. (2012). Udang diinfeksi dengan

dosis 104cfu/ml sebanyak 0,5 ml secara intra

muscular. Setelah 48 jam udang menunjukkan gejala klinis spesifik kemerahan pada karapas, ekor, kaki dan insang yang terinfeksi, selanjutnya bakteri diisolasi dari haemolimnya dan dikultur pada media TSA, selanjutnya dimurnikan pada media Thiosulfate Citrate Bilt Sucrose Agar (TCBSA).

d. Perlakuan

Perlakuan terdiri dari ekstrak air laut daun

S. alba konsentrasi 0,1% dan 0,05%, kontrol

positif antibiotic (Oxytetracycline) dan kontrol negatif dengan akuades, yang diberikan secara perendaman. Pada hari ke-6 udang diuji tantang dengan bakteri V. harveyi dengan konsentrasi

104cfu/ml sebanyak 0,1ml/L yang diberikan

secara perendaman. Parameter yang diamati adalah gejala klinis, patologi anatomi, prevalensi dan kelangsungan hidup. Gejala kelinis diamati setiap hari, yaitu aktivitas gerak, pola renang,

37 nafsu makan, reflek dan kondisi tubuh secara

umum. Patologi anatomi diamati berdasarkan kondisi tubuh dan organ dengan melihat adanya perubahan bentuk, warna dan konsistensi. Prevalensi serangan dilihat berdasarkan adanya gejala klinis dan patologi anatomi spesifik terinfeksi, seperti warna organ pencernaan kemerahan hingga kecoklatan, karapas, ekor dan insang merah. Kelangsungan hidup berdasarkan persentase jumlah udang yang hidup udang. Patologi anatomi, prevalensi dan kelangsungan hidup diamati pada hari ke-6, 13, 20 dan 24.

e. Analisa Data

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara deskriftip.

Prevalensi serangan diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus:

Kelangsungan hidup diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus:

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ekstraksi

Ekstrak air laut daun S. alba sedikit memiliki warna coklat pekat, memiliki rasa asin dan getir, dengan aroma seperti jamu rebusan daun sirih. b. Gejala kelinis

Gejala klinis udang windu setelah diberi perlakuan sekitar 12-76 jam, menunjukkan ekstrak daun mangrove S. alba yang diberikan masuk ke dalam tubuh udang, yaitu terjadi perubahan warna pada tubuh udang dan warnanya manjadi lebih gelap kehitaman.

Menurut Saptiani et al., (2012a) udang setelah

diberi perlakuan ekstrak jeruju (Acanthus

ilicifilius) maupun setelah uji tantang terjadi

perubahan warna pada tubuh udang,

perubahan warna pada tubuh udang disebabkan terjadinya pembesaran kromatofor atau pigmen pada kutikula udang, perubahan warna merupakan adanya penurunan imunitas tubuh udang, serta hal ini menunjukkan mulai bekerjanya imunitas tubuh untuk melawan benda asing dalam tubuh udang. Perubahan warna ini juga sebagai tanda adanya benda asing yang masuk dalam tubuh udang karena kromatofor pada udang merupakan salah satu pola pertahanan tubuh pada udang (Saptiani

dan Hartini 2008; Saptiani et al., 2012a)

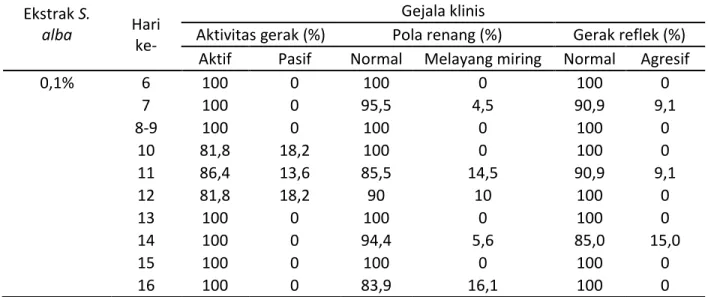

Tabel 1.Rata-rata gejala klinis udang windu (Penaeus monodon) setelah uji tantang dengan V.

harveyi selama penelitian.

Ekstrak S.

alba Hari

ke-

Gejala klinis

Aktivitas gerak (%) Pola renang (%) Gerak reflek (%)

Aktif Pasif Normal Melayang miring Normal Agresif

0,1% 6 100 0 100 0 100 0 7 100 0 95,5 4,5 90,9 9,1 8-9 100 0 100 0 100 0 10 81,8 18,2 100 0 100 0 11 86,4 13,6 85,5 14,5 90,9 9,1 12 81,8 18,2 90 10 100 0 13 100 0 100 0 100 0 14 100 0 94,4 5,6 85,0 15,0 15 100 0 100 0 100 0 16 100 0 83,9 16,1 100 0

38 17-20 100 0 100 0 100 0 21 100 0 94,4 5,6 100 0 22-24 100 0 100 0 100 0 0,05% 6 100 0 100 0 90,9 9,1 7 54,5 45,5 81,8 18,2 100 0 8 68,2 31,8 63,6 36,4 100 0 9 77,3 22,7 95,5 4,5 100 0 10 100 0 100 0 100 0 11 100 0 90 10 100 0 12 100 0 100 0 100 0 13 100 0 100 0 93,8 6,3 14-15 100 0 100 0 100 0 16 100 0 87,5 12,5 100 0 17-24 100 0 100 0 100 0 Kontrol (+) 6-24 100 0 100 0 100 0 Kontrol (-) 6 100 0 100 0 50 50 7 100 0 100 0 50 50 8 100 0 100 0 50 50 9 100 0 100 0 50 50 10 100 0 100 0 50 50 11 100 0 100 0 50 50 12 100 0 100 0 50 50 13-23 100 0 100 0 100 0 24 0 0 0 0 0 0

Gejala klinis yang tampak pada hari ke-7 setelah uji tantang tubuh udang tampak menyala pada kondisi gelap. Pada hari ke-13 terjadi penurunan aktifitas gerak, pola renang menjadi melayang miring, gerak reflek lemah dan terjadi penurunan nafsu makan, gejala ini terlihat pada semua perlakuan. Menurut Gultom (2003), udang yang terinfeksi secara akut akan menyebabkan penurunan konsumsi pakan secara cepat dan ketahanan tubuh menjadi

semakin lemah, sehingga menyebabkan

kematian. Demikian juga menurut Saptiani dan

Hartini (2008) dan Saptiani et al. (2012a) ciri-ciri

udang yang terserang adalah udang kelihatan menyala terutama pada keadaan gelap, udang kelihatan lemah dan tidak berenang, nafsu makan berkurang sehingga pakan yang diberikan banyak yang tersisa dan pada bagian tubuh terlihat bercak-bercak merah. Rata-rata gejala klinis yang nampak kemerahan pada karapas dan ekor setelah diinfeksi dapat bertahan hidup 1-3 hari.

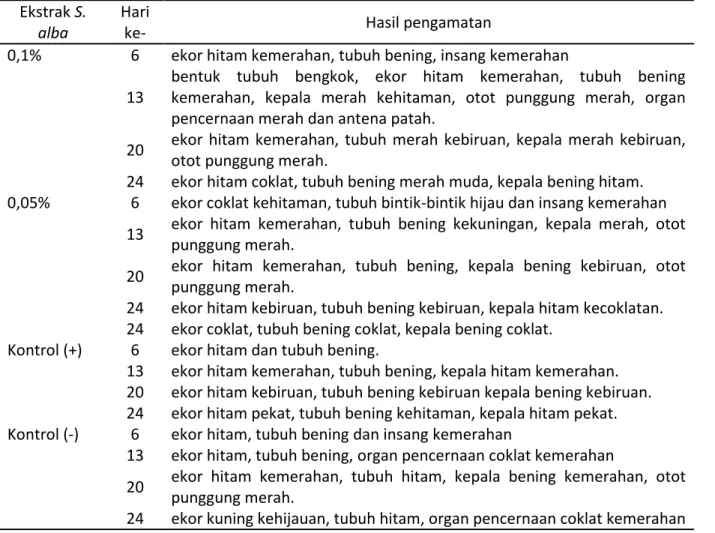

Berdasarkan hasil pengamatan patologi anatomi yang dilakukan pada hari ke-5 sebelum uji tantang dengan V. harveyitidak terjadi kematian dan tidak terjadi perubahan patologi anatomi. Hasil pengamatan organ tubuh mengalami kerusakan pada hari ke-13, ke-20 dan hari ke-24, ini terlihat pada semua perlakuan seperti pada Tabel 2. Terjadi

perubahan warna hitam kemerahan dan merah pada bagian tubuh, ekor, insang dan organ pencernaan. Setelah dilakukan infeksi V. harveyi, semua perlakuan maupun kontrol terjadi perubahan warna pada ekor dan tubuh tampak kemerahan, insang dan pencernaan merah serta otot punggung merah.

39 Secara umum perubahan warna tubuh

terjadi pada semua perlakuan yang diberi ekstrak maupun pada kontrol positif dan negatif. Pada hari ke-13 semua perlakuan mengalami perubahan warna tubuh, organ pencernaan hitam kecoklatan, otot punggung

kemerahan serta mengalami kerusakan.

Menurut Saptiani et al. (2012b), bahwa penyakit

yang disebabkan oleh infeksi dapat

menyebabkan kematian pada udang yang sensitif dan sedang terluka, ciri-ciri lain yang timbulkan oleh infeksi yaitu hepatopankreas akan berubah warna hitam kecoklatan dan

mengalami penyusutan bahkan hancur,

sehingga tidak berfungsi secara normal sebagai penyerap nutrient dan produksi enzim untuk pencernaan. Menurut Juliantok (2002), bahwa infeksi Vibrio dapat menyebabkan kerusakan organ dan infeksi Vibrio tidak terjadi secara spontan tetapi merupakan hasil dari sejumlah stres yang dialami larva udang, sehingga lemah terhadap infeksi. Kerusakan pada organ luar

larva udang windu tidak sepenuhnya

disebabkan oleh infeksi, karena sifat

kanibalisme post larva yang tinggi dan pada saat moulting tubuh udang sangat lemah, sehingga sangat mudah diserang oleh udang lain.

Menurut Austin dan Zhang (2006), bahwa secara mikroskopik bagian utama dari udang yang diserang oleh bakteri luminescent vibriosis adalah organ hepatopankreas. Pada kejadian awal penyakit ini, hepatopankreas akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklat-coklatan dan pada tingkatan serangan yang parah, organ ini akan berubah warna menjadi

coklat kehitaman. Pada hari ke-13

hepatopankreas udang tampak coklat

kehitaman pada semua perlakuan. Menurut

Saptiani et al. (2012a), bahwa keberadaan

bakteri dalam saluran pencernaan udang atau organ yang sangat erat hubungannya dengan proses pencernaan udang akan menggangu sistem kerja pencernaan udang, dimana sebagian besar bakteri mampu mengurangi polisakarida dan karbohidrat, sehingga bakteri

ini mengganggu proses penyerapan nutrisi udang.

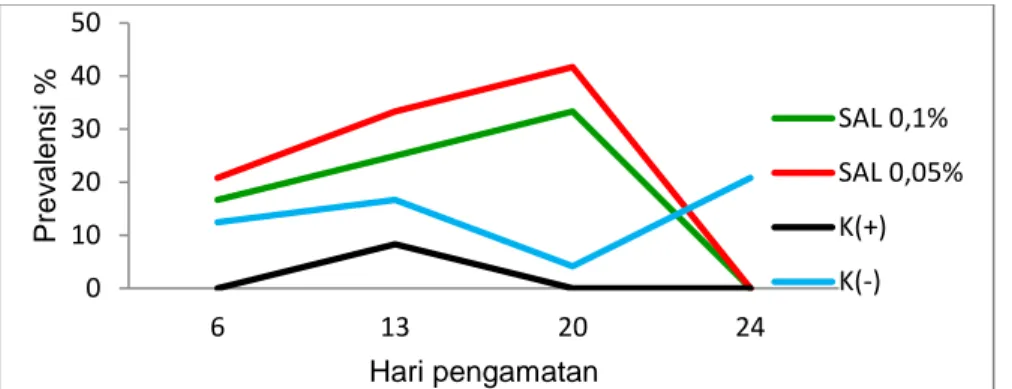

c. Prevalensi Serangan V. harveyi

Prevalensi udang windu pada hari ke-6 atau 12 jam setelah uji tantang sudah tampak pada semua perlakuan, kecuali pada perlakuan kontrol (+) udang tidak ada yang terinfeksi secara gejala klinis dan patologi anatomi. Pada hari ke-13 prevalensi udang mengalami peningkatan pada semua perlakuan, ini karena ekstrak air laut daun S. alba bisa menghambat

V. harveyi, tetapi kemampuannya untuk

melawan bakteri masih terbatas, sehingga masih menimbulkan infeksi pada udang.

Pada hari ke-20 semua perlakuan

mengalami peningkatan prevalensi, kecuali perlakuan K(+). Pada hari ke-24 semua perlakuan mengalami penurunan prevalensi, kecuali pada K(-). Ini menunjukkan bahwa kemapuan antibakterial, ektrak air lautdaun S.

alba berhasil menghambat perkembangan V.

harveyi, sehingga perkembangan dan

patogenitas dalam tubuh udang menurun. Menurut Saptiani (2000), perlakuan vaksin ataupun adanya uji tantang dapat meransang meningkatkan pembentukan sel-sel imunitas, adanya bahan asing atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan respon kekebalan atau peradangan yang nantinya akan diikuti dengan pembentukan zat kebal yang dihasilkan oleh sel-sel radang, yang selanjutnya meransang proliferasi dan defferensiasi sel imunitas yang satu diantaranya berfungsi membentuk bahan spesifik yang disebut antibodi. Pemberian ekstrak daun S. alba dapat mencegah infeksi, namun diduga tidak semua bakteri yang diuji tantangkan terbasmi oleh ekstrak daun S. alba. Kondisi ini justru menguntungkan karena bias berperan sebagai antigen yang dapat meransang terbentuknya antibodi. Saptiani (2001) menyatakan bahwa

adanya uji tantang ternyata dapat

meningkatkan antibodi, antibodi terbentuk setelah terjadi pemaparan atau infeksi oleh antigen dan akan semakin meningkat apabila ada infeksi sekunder, peristiwa ini akan

40

menguntungkan bagi organisme yang

bersangkutan karena akan meningkatkan

resistensi terhadap organisme patogen

tersebut. Menurut Dellman dan Brown (1989)

dalam Saptiani (2001) bahwa jumlah sel

imunitas meningkat pada saat terjadi infeksi dan penyakit bakteri.

Pada perlakuan K(-) prevalensi pada hari ke-24 sebesar 20.8%, hal ini disebabkan karena pada kontrol negatif, udang tidak diberikan bahan antibakteri, sehingga bakteri langsung menyerang tubuh udang. Pada penelitian ini adanya serangan agen melalui uji tantang pada

post larva udang merupakan infeksi lanjutan dari perlakuan antibakteri ekstrak S. alba, yang telah diberikan ke udang, sehingga sehingga diduga hal ini memicu semakin meningkatkan kekebalan tubuh. Hasil pengamatan diketahui bahwa prevalensi semakin menurun pada semua perlakuan di akhir penelitian akan tetapi kontrol (-) semakin meningkat. Pada penelitian ini ekstrak daun S. alba dapat menekan bakteri yang ada dalam tubuh udang dan dapat mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, sehingga mampu menghambat serangan dan tubuh udang semakin sehat.

Tabel 2. Patologi anatomi udang windu selama penelitian Ekstrak S.

alba

Hari

ke- Hasil pengamatan

0,1% 6 ekor hitam kemerahan, tubuh bening, insang kemerahan

13

bentuk tubuh bengkok, ekor hitam kemerahan, tubuh bening kemerahan, kepala merah kehitaman, otot punggung merah, organ pencernaan merah dan antena patah.

20 ekor hitam kemerahan, tubuh merah kebiruan, kepala merah kebiruan,

otot punggung merah.

24 ekor hitam coklat, tubuh bening merah muda, kepala bening hitam.

0,05% 6 ekor coklat kehitaman, tubuh bintik-bintik hijau dan insang kemerahan

13 ekor hitam kemerahan, tubuh bening kekuningan, kepala merah, otot

punggung merah.

20 ekor hitam kemerahan, tubuh bening, kepala bening kebiruan, otot

punggung merah.

24 ekor hitam kebiruan, tubuh bening kebiruan, kepala hitam kecoklatan.

24 ekor coklat, tubuh bening coklat, kepala bening coklat.

Kontrol (+) 6 ekor hitam dan tubuh bening.

13 ekor hitam kemerahan, tubuh bening, kepala hitam kemerahan.

20 ekor hitam kebiruan, tubuh bening kebiruan kepala bening kebiruan.

24 ekor hitam pekat, tubuh bening kehitaman, kepala hitam pekat.

Kontrol (-) 6 ekor hitam, tubuh bening dan insang kemerahan

13 ekor hitam, tubuh bening, organ pencernaan coklat kemerahan

20 ekor hitam kemerahan, tubuh hitam, kepala bening kemerahan, otot

punggung merah.

41

Gambar 1. Prevalensi udang windu (P. monodon) pada hari ke-6, 13, 20 dan 24 pada semua

perlakuan. Keterangan : SAL = ekstrak air laut daun S. alba 0,1%, SAL = ekstrak air laut daun S. alba 0,05%, K(+) = antibiotik dan K(-) = akuades.

Gambar 1.Kelangsungan hidup udang windu (P. monodon) pada hari ke-6, 13, 20 dan 24 pada semua perlakuan. Keterangan: SAL = ekstrak air laut daun S. alba 0,1%, SAL = ekstrak air laut daun S. alba 0,05%,K(+) = antibiotik dan K(-) = akuades.

Kelangsungan hidup pada hari ke-13 mengalami penurunan pada perlakuan ekstrak air laut 0,1%, dan 0,05%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rukyani et al. (1992) bahwa

penyakit yang diakibatkan bakteri

berpendarbersifat sangat akut dan ganas karena dapat memusnahkan populasi yang terserang, hanya dalam waktu 1-3 hari sejak gejala awal tampak.

Tingkat kelangsungan hidup pada hari ke-20 dan hari ke-24 meningkat, ini menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, kecuali pada perlakuan K(-) mengalami penurunan menjadi 49.98%. Tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada perlakuan ekstrak air laut 0,1% sebesar 95.83%, dan K(+) sebesar 95.83%. Ini menunjukkan antibiotik yang diberikan mampu

menghambat, namun penggunaan antibiotik secara terus menerus dengan dosis yang tidak tepat menyebabkan resistensi (Saptiani dan

Hartini 2008: Saptiani et al., 2012b).

Pada gambar 2, menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup antara perlakuan K(+) dan ekstrak air laut 0,1% adalah paling baik dibandingkan dengan perlakuan K(-). Tingginya

kelangsungan hidup ini menunjukkan

kemampuan ekstrak daun S. alba yang dapat menghambat bakteri walaupun tidak maksimal. Sesuai dengan pendapat (Herawati et al., 2011), ekstrak S. alba memiliki kandungan senyawa antibakteri yaitu alkaloid, flavonoid, trirpenoid, steroid, fenol hidrokuinon, saponin dan tannin. Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenolik disamping fenol sederhana,

0 10 20 30 40 50 6 13 20 24 P rev al en s i % Hari pengamatan SAL 0,1% SAL 0,05% K(+) K(-) 50 60 70 80 90 100 5 6 13 20 24 SR (% ) Hari pengamatan SAL 0,1% SAL 0,05% K (+) K (-)

42 fenil propenoid dan kuinon fenolik. Saptiani

(2012), menyatakan bahwa salah satu fungsi flavonoid adalah dapat bekerja sebagai antimikroba dan antivirus. Selain flavonoid, steroid atau sterol adalah salah satu bahan aktif yang dapat ditemukan dalam bentuk senyawa fitosterol seperti: sitosterol, stimossterol dan komposterol (Suradikusumah, 1989). Menurut Taslihan (1988), pada konsentrasi rendah, senyawa fenol merusak membran sitoplasma yang menyebabkan bocornya metabolit penting dan mengaktifkan sistem enzim bakteri. Kerusakan pada membran ini memungkinkan ion anorganik, nukleotida, koenzim dan asam amino merembes keluar sel. Selain itu kerusakan semacam itu dapat mencegah masuknya bahan-bahan penting ke dalam sel,

karena membran sitoplasma juga

mengendalikan penangkutan aktif ke dalam sel. Jadi substansi yang menghalangi fungsi penting membran akan berakibat kematian sel atau menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Sukarminah (1997), bahwa Senyawa fenol pada konsentrasi tinggi akan bekerja dengan merusak

membran sitoplasma secara total dan

mengendapkan protein sel, struktur sel terutama tersusun dari protein. Senyawa kuinon terbagi atas 4 kelompok yaitu benzokuinon,

nafto kuinon, antarkuinon dan kuinon

isopernoid. Kelompok benzoa, kuinon,

naftokuinon dan antarkuinon termasuk senyawa terhidroksilasi dan bersifat senyawa fenol. Beberapa senyawa kuinon seperti kelompok naftokuinon diketahui dan bersifat racun dan

berpotensi sebagai antimikroba

(Suradikusumah, 1989). Naiborhu (2002)

mengatakan dari hasil uji fitokimia golongan senyawa aktif ekstrak kelopak dan ekstrak buah

S. alba adalah bahan berpotensi sebagai bahan

antibakteri. Begitu juga menurut (Manilal et al., 2009), S. alba mempunyai senyawa bioaktif dan berpotensi sebagai antibakterial. Tumbuhan S.

alba mempunyai kandungan metabolit, yang

mengandung komposisi kimia senyawa glukosid, alkaloid, flavonoid, asam lemak, steroid lignin

dan komponen phenol dan terpenoid

(Kanchanapoom et al., 2001; Wostmann dan Liebezeid, 2008).

Golongan alkaloid dan karbohidrat seperti glukosa, yang terdapat pada esktrak S. alba mempunyai respon yang bagus untuk aktivitas farmokologik, yaitu sebagai antimikroba dan anti inflamasi (Okoli et al., 2009). Menurut

Sukarminah (1997), bahwa senyawa

antimikroba merupakan senyawa kimia atau biologis yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mekanisme kerja

antimikroba dalam membunuh atau

menghambat pertumbuhan mikroba antara lain: merusak dinding sel mikroba; mengubah

permeabilitas membran sitoplasma yang

menyebabkan keluarnya nutrient dari dalam sel; menghambat kerja enzim dalam sel dan menghambat proses sintesis asam nukleat dan proteinnya (Marpaung, 2004).

Daya tahan tubuh udang terhadap V.

Harveyi dapat diketahui berdasarkan gejala

klinis, patologi anatomi, prevalensi dan kelangsungan hidup. Pada perlakuan K(-) tingkat serangan V. Harveyi yang tinggi, terlihat dari rendahnya kelangsungan hidup udang. Ini karena pada kontrol(-) tidak diberi ekstrak S.

alba yang dapat menghambat, pertumbuhan V. harveyi, sehingga infeksi bakteri yang diberikan

hanya ditangkal oleh pertahanan tubuhnya saja tanpa adanya bahan tambahan penghambat yang dapat menghambat bakteri tersebut.

Pada perlakuan K(+) dan ekstrak air laut 0,1%, memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan mampu menghambat, walaupun belum maksimal. Adanya pemberian ekstrak air laut daun S. alba pada udang sebelum dilakukan uji tantang menyebabkan bakteri yang masuk akan mati karena adanya kandungan senyawa bioaktif yang bersifat antibakterial. Senyawa ini mampu melakukan migrasi dari fase lemak,

terjadi kerusakan pada membran sel,

mengakibatkan terhambatnya aktivitas dan biosintesa enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi metabolisme dan kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kematian pada bakteri

43 (Marpaung, 2004). Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pada perlakuan ekstrak air laut 0,1%, mampu menghambat pertumbuhan bakteri paling baik dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya.

4. KESIMPULAN

Ekstrak daun S. albamempunyai aktivitas antibakterial yang dapat menghambat serangan

V. harveyi pada post larva udang windu, aman

digunakan dan dapat menurunkan prevalensi

serangan. Ekstrak air laut daun S.

albakonsentrasi 0,1% paling baik untuk

mencegah serangan V. harveyi pada benur udang windu

DAFTAR PUSTAKA

Austin, B and X. H. Zhang. 2006. V. harveyi: a Significant Pathogen of Marine Vetebrates and Invertebrates. Letten of Applied Microbiolgy. 43: 119-124.

Boer, D. R. dan Zafran. 1992. Karakteristik Beberapa Isolat Bakteri Bercahaya yang diisolasi dari Larva Udang Windu. Subbalai

Penelitian Perikanan Budidaya Pantai

Gondol. Bali. 93-97 hlm.

Diggles, B.K, J. Carson, P.M. Hine, R.W. Hiskman dan M.J. Tait. 2000. Vibrio Species Associated with Mortalities in Hatchery-reared Turbot (Colistium nudipinnis) and Brill (C. guntheri) in New Zealand. Aquaculture. 183: 1-12. Gultom, D.N. 2003. Patogenitas Bakteri pada

Larva Udang Windu (Penaeus monodon Fab) Skripsi Institut Pertanian Bogor. Bogor. 39 hal. Tidak Dipublikasikan.

Herawati, N. Jalaluddin, La Daha dan F. Zenta. 2011. Potensi Antioksidan Ekstrak Metanol Kulit Batang Tumbuhan Mangrove S. alba. Jurnal Chemical. 12(1): 9-13

Juliantok, E., 2002. Isolasi dan Seleksi Bakteri

Vibrio sp. sebagai Biokontrol untuk Penyakit

Kunang-kunang pada Larva Udang

Windu.Skripsi Institut Pertanian Bogor. Bogor. 50 hal. Tidak Dipublikasikan.

Kamiso, H. N. 1986. Vibriosis pada Ikan dan Alternatif cara Penanggulangannya. Journal Tulisan Science 1(1): 78-86.

Kanchanapoom, T., M.S. Kamel, R. Kasai, K. Yamasaki, C. Picheansoonthon, and Y. Hiraga. 2001. Lignan Glucosides from Acanthus

ilicifolius Phytochemistry 56: 369-372.

Manilal, A., S. Sujith, G.S. Kiran, J. Selvin and C. Shakir. 2009. Biopotensials of Mangroves Collected from the Southwest Coast India.

Global Journal of Biotecnology and

Biochemistry. 4(1): 59-65.

Marpaung, E. L. 2004. Flavonoid dari Buah

Sonneratia caseolaris Engl. dan Kegunaannya

sebagai Antibakterial. Studi Laboratoris Infeksi V. harveyi pada udang Windu (Penaeus monodon F). Tesis sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 63 hal.

Naiborhu, P. E. 2002. Ektraksi dan Manfaat Ekstrak Mangrove (S. alba dan Sonneratia

caseolaris) sebagai Bahan Alami

Antibacterial: pada Patogen Udang Windu, V

harveyi Tesis. Program Pascasarjana Institut

Pertanian Bogor.

Okoli, R. I., A. A. Turay., J. K. Mensah and A. O.

Aigbe. 2009. Phytochemical and

Antimicrobial Properties of Four Herbs from Edo State. Nigeria. Report and Opinion. I(5): 67-73.

Saptiani, G. 2000. Pengaruh Vaksin pada Ikan Mas (Cyrinus carpio L) terhadap Gambaran Kekebalan Non-Spesifik. Frontir. 14(2): 52-56. Saptiani, G. 2001. Peningkatan Resistensi pada Ikan Gurame (Osphronemus gouramy) dengan Pemberian Imunostimulant. Media Veteriner. 8(1): 1-4 FKH IPB Bogor.

Saptiani, G. and Hartini, 2008. The Inhibition of Bettle Leaf Extracts on the in vitro Growth of the V. harveyi Bacteria and the Protective to Tiger Prawn Larva. Paper. Konferensi Indonesia Aquaculture. Indoaqua. Yogyakarta 17-20 Nopember. (in Indonesia).

Saptiani, G. 2012. Pemanfaatan Ekstrak Daun

44 Imunitas Udang Windu. Disertasi. Pasca

Sarjana Universitas Diponogoro. 298 hal.

Saptiani, G, Prayitno dan S. Anggoro. 2012a. The

Effectiveness of Potensi Acanthus ilicifolius In Proctecting Tiger Prawn (Penaeus monodo F) from V. harveyi Infection. Jurnal. of coastal Develpoment Vol 15 (2) 217-224.

Saptiani, G, S. B. Prayitno dan S. Anggoro, 2012b.

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Jeruju (Acanthus

ilicifolius) terhadap Pertumbuhan V. harveyi

secara in vitro. Jurnal Veteriner. 13(3): 257-262.

Saptiani, G, C. A. Pebrianto and E. H. Hardi. 2015. Antimicrobial of Alpinia galanga Extracts Aquanist the Pathogen of Clarias

batrachus. Proc. Inter, Symp. Marine and

Fish. Research 99-104.

Sukarminah, E. 1997. Kajian Sifat Antimikroba Ekstrak Daun Sirih (Piper bettle L) terhadap

Pertumbuhan Mikroba Perusak dan Patogen Makanan. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 60 hal.

Suradikusumah, E. 1989. Kimia tumbuhan. Depdikbud. Dirjen Pendidikan Tinggi. PAU. Ilmu Hayat IPB.

Taslihan, A. 1988. Penyakit Udang dan Usaha Pengendaliannya dalam: Kumpulan Paper Tehnis Latihan Ahli Pembenihan Udang Angkatan I. Balai Budidaya Jepara Air Payau. Jepara.

Wostmann, R., and G. Liebezeid. 2008. Chemical Composition of The Mangrove Holly

Acanthus ilicifolius (Acanthaceae) Review

and Additional Data Senckenbargiana

Maritima 38(1): 31-37.