3

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan terhadap bawang tiwai meliputi tinjauan botani, penggunaan tradisional dan efek farmakologi, kandungan kimia, simplisia, metode ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, karakterisasi dan identifikasi.

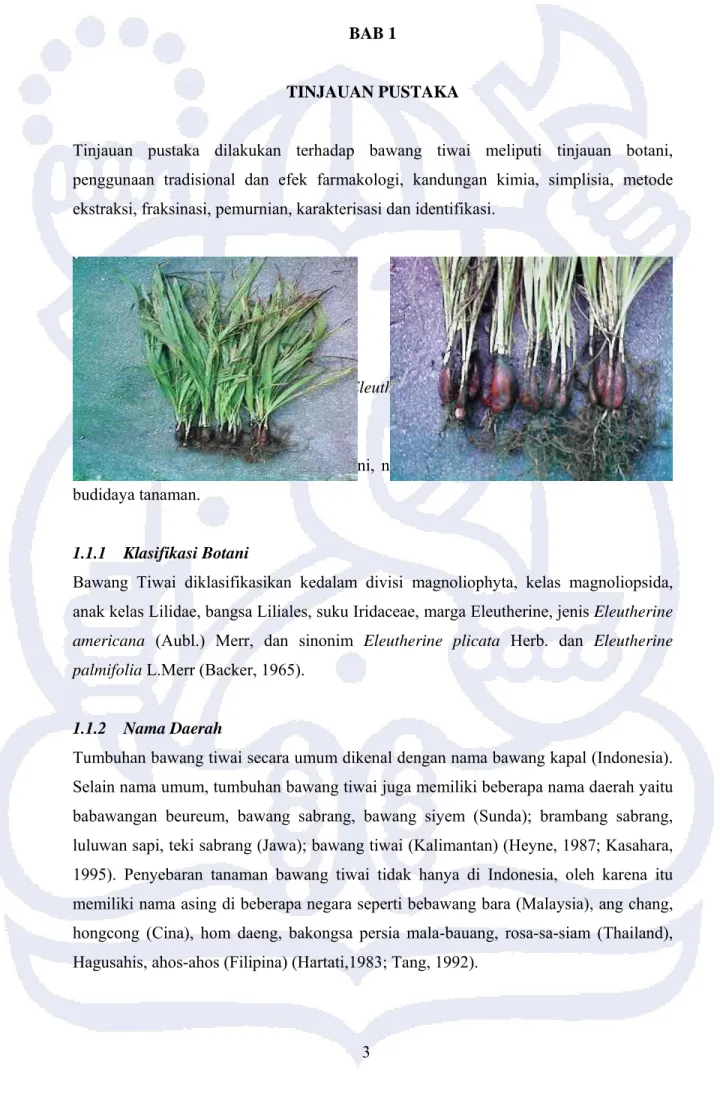

Gambar 1.1 Bawang Tiwai (Eleutherine americana (Aubl.) Merr

1.1 Tinjauan Botani

Tinjauan botani meliputi klasifikasi botani, nama daerah, morfologi, penyebaran, dan budidaya tanaman.

1.1.1 Klasifikasi Botani

Bawang Tiwai diklasifikasikan kedalam divisi magnoliophyta, kelas magnoliopsida, anak kelas Lilidae, bangsa Liliales, suku Iridaceae, marga Eleutherine, jenis Eleutherine americana (Aubl.) Merr, dan sinonim Eleutherine plicata Herb. dan Eleutherine palmifolia L.Merr (Backer, 1965).

1.1.2 Nama Daerah

Tumbuhan bawang tiwai secara umum dikenal dengan nama bawang kapal (Indonesia). Selain nama umum, tumbuhan bawang tiwai juga memiliki beberapa nama daerah yaitu babawangan beureum, bawang sabrang, bawang siyem (Sunda); brambang sabrang, luluwan sapi, teki sabrang (Jawa); bawang tiwai (Kalimantan) (Heyne, 1987; Kasahara, 1995). Penyebaran tanaman bawang tiwai tidak hanya di Indonesia, oleh karena itu memiliki nama asing di beberapa negara seperti bebawang bara (Malaysia), ang chang, hongcong (Cina), hom daeng, bakongsa persia mala-bauang, rosa-sa-siam (Thailand), Hagusahis, ahos-ahos (Filipina) (Hartati,1983; Tang, 1992).

1.1.3 Morfologi Tanaman

Tanaman bawang tiwai berupa terna semusim yang merumpun sangat kuat. Tanaman ini merupakan rumpun-rumpun besar, dan memiliki tinggi 25-50 cm. Batang semu membentuk umbi berlapis. Umbi di bawah tanah bulat telur memanjang dan berwarna merah. Daun tunggal berbentuk pita, ujung dan pangkal runcing warna hijau rata. Bunga ± 40 cm, bentuk silindris, kelopak terdiri dari dua daun kelopak, hijau kekuningan, mahkota terdiri dari empat daun mahkota, lepas, panjang ± 5 mm, putih, benang sari empat, kepala sari kuning, putik bentuk jarum, panjang ± 4 mm, putih kekuningan. Bunga terbukanya jam 5 sore dan tertutup jam 7 malam. Akar serabut berwarna coklat muda. (Backer, 1965; Heyne, 1987; Kasahara, 1995).

1.1.4 Penyebaran

Tanaman bawang tiwai berasal dari Amerika Selatan yang kemudian menyebar ke Afrika, Malaysia, Filipina, Kalimantan dan Jawa. Tanaman bawang tiwai merupakan tanaman liar, tetapi di pulau Jawa dipelihara sebagai tanaman hias, dibudidayakan dan dinaturalisasikan. Tanaman bawang tiwai dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 600 sampai 1500 m di atas permukaan laut. (Kasahara, 1995).

1.1.5 Budidaya

Tumbuhan bawang tiwai dapat ditemukan di pinggir jalan dan di dalam kebun teh, kina, dan karet (Backer, 1965). Tumbuhan bawang tiwai serupa dengan bawang-bawangan lain yang perbanyakannya secara vegetatif dengan umbi. Bawang tiwai dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa sejuk dan dingin seperti di pegunungan.

1.2 Penggunaan Tradisional dan Efek Farmakologi

Bagian umbi tanaman bawang tiwai secara tradisional dapat digunakan untuk mengobati sembelit, dan disuria (Kasahara, 1995). Untuk obat sembelit dipakai ± 50 gram umbi bawang tiwai segar, dicuci dan diparut, kemudian diperas dan disaring. Hasil saringan ditambah 1/2 gelas air matang panas kemudian diminum sehari dua kali 1/4 gelas pagi dan sore.

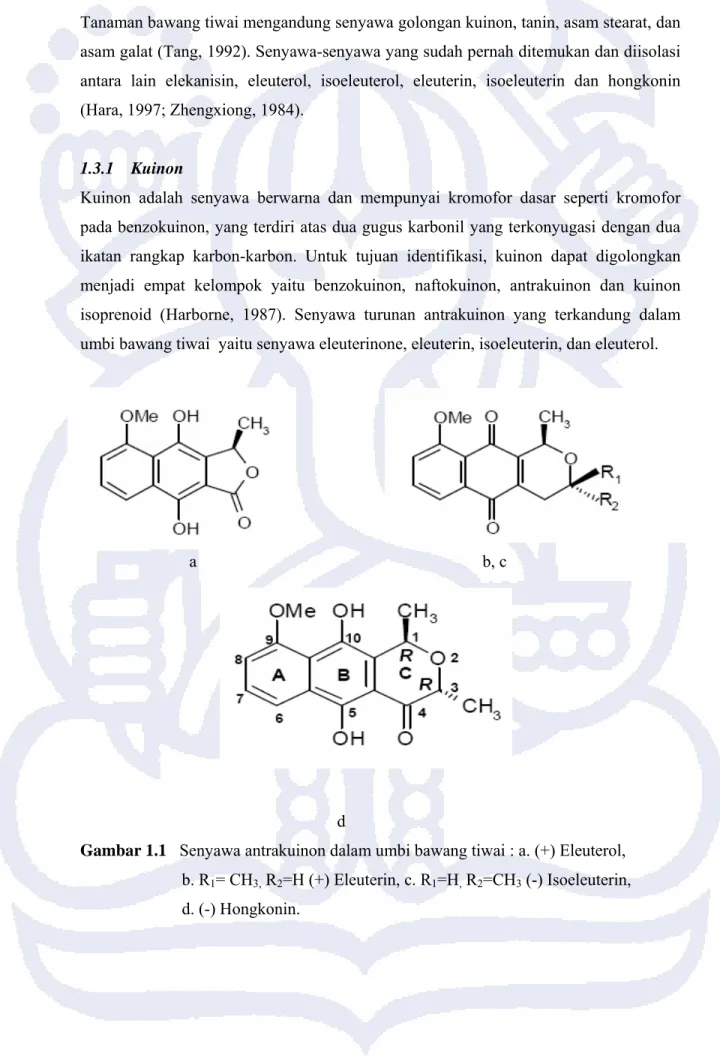

Tanaman bawang tiwai mengandung senyawa golongan kuinon, tanin, asam stearat, dan asam galat (Tang, 1992). Senyawa-senyawa yang sudah pernah ditemukan dan diisolasi antara lain elekanisin, eleuterol, isoeleuterol, eleuterin, isoeleuterin dan hongkonin (Hara, 1997; Zhengxiong, 1984).

1.3.1 Kuinon

Kuinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar seperti kromofor pada benzokuinon, yang terdiri atas dua gugus karbonil yang terkonyugasi dengan dua ikatan rangkap karbon-karbon. Untuk tujuan identifikasi, kuinon dapat digolongkan menjadi empat kelompok yaitu benzokuinon, naftokuinon, antrakuinon dan kuinon isoprenoid (Harborne, 1987). Senyawa turunan antrakuinon yang terkandung dalam umbi bawang tiwai yaitu senyawa eleuterinone, eleuterin, isoeleuterin, dan eleuterol.

a b, c

d

dd

Gambar 1.1 Senyawa antrakuinon dalam umbi bawang tiwai : a. (+) Eleuterol, b. R1= CH3, R2=H (+) Eleuterin, c. R1=H, R2=CH3 (-) Isoeleuterin,

Antrakuinon merupakan golongan senyawa kimia terbesar yang terdapat di dalam tanaman. Penggunaan secara luas adalah sebagai zat warna, sedangkan penggunaan sebagai obat terutama karena kerja katartiknya.

1.3.2 Tanin

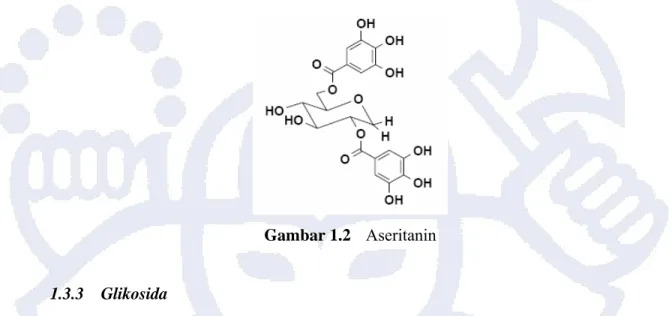

Tanin merupakan suatu senyawa polifenol yang dapat berikatan dengan protein menjadi suatu kopolimer yang tidak larut dalam air. Salah satu fungsi tanin dalam tumbuhan adalah melindunginya dari hewan pemakan tanaman karena tanin dapat berikatan dengan protein dan enzim tanaman membentuk rasa sepat yang tidak disukai oleh hewan.

Secara kimia tanin terbagi menjadi dua golongan yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal (atau galokatekin) yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Ikatan karbon-karbon menghubungkan satu-satuan flavon dengan satu-satuan berikutnya melalui ikatan 4-8 atau 6-8. Nama lain untuk tanin terkondensasi ialah proantosianidin karena bila direaksikan dengan asam panas, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus dan dibebaskan monomer antosianidin.

Tanin terhidrolisis terutama terdiri dari dua kelas yang paling sederhana depsida galoilglukosa. Pada senyawa ini, inti yang berupa glukosa dikelilingi oleh lima gugus ester galoil atau lebih. Pada jenis kedua, inti molekul berupa senyawa dimer asam galat yang juga berikatan dengan glukosa. Bila dihidrolisis elagitanin ini menghasilkan asam elagat (Harborne, 1987). Senyawa tanin yang terkandung dalam umbi bawang tiwai adalah aseritanin yang termasuk golongan tanin terhidrolisis (Hagerman, 2002).

Gambar 1.2 Aseritanin

1.3.3 Glikosida

Secara kimia, glikosida merupakan suatu senyawa gabungan antara glikon (komponen gula) dan aglikon (komponen bukan gula). Kedua komponen ini terikat oleh ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik adalah gugus asetal dimana gugus hidroksil pada komponen gula terkondensasi dengan gugus hidroksil pada komponen bukan gula (aglikon), hidroksil sekunder terkondensasi dengan molekul gula sendiri membentuk cincin oksid. Komponen monosakarida yang paling sering ditemukan yaitu β-D-glukosa namun terkadang ditemukan juga ramnosa, digitoksosa, dan simarosa. Ikatan antara komponen glikon dan aglikon disebut dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik bersifat stabil, namun dapat diputuskan dalam suasana asam kuat. Ikatan glikosidik dapat disintesis atau diurai dengan bantuan enzim glikosidase.

Glikosidase merupakan enzim (senyawa protein) yang mengkatalisis reaksi pembentukan dan peruraian senyawa glikosida. Glikosidase bekerja pada ikatan glikosidik α- atau β-, tapi tidak pada kombinasi keduanya.

1.3.4 Asam Stearat

Asam stearat (C18) merupakan suatu asam jenuh terutama dalam lemak biji dari sejumlah suku tumbuhan. Rumus kimia asam stearat yaitu CH3(CH2)16CO2H. Asam

lemak terdapat dalam tumbuhan terutama dalam bentuk terikat, teresterkan dengan gliserol. Lemak berguna sebagai cadangan energi bagi tumbuhan untuk digunakan pada saat perkecambahan (Harborne, 1987).

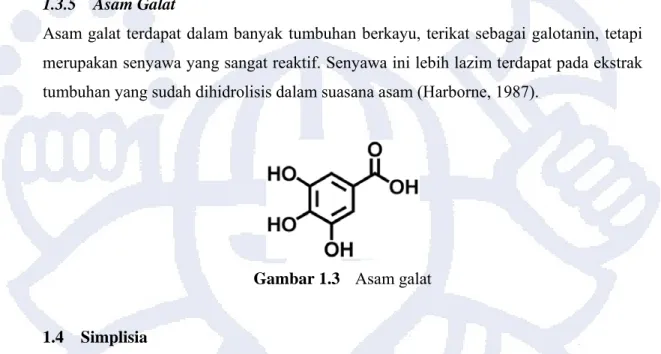

1.3.5 Asam Galat

Asam galat terdapat dalam banyak tumbuhan berkayu, terikat sebagai galotanin, tetapi merupakan senyawa yang sangat reaktif. Senyawa ini lebih lazim terdapat pada ekstrak tumbuhan yang sudah dihidrolisis dalam suasana asam (Harborne, 1987).

Gambar 1.3 Asam galat

1.4 Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami perubahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan atau mineral (DepKes RI, 1985).

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Sumber simplisia dapat dari tanaman liar atau tanaman budidaya. Tanaman liar kurang baik untuk dijadikan sumber simplisia dibandingkan tanaman budidaya karena mutu tanaman liar tidak tepat. Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu simplisia dan senyawa aktif kandungannya adalah jenis dan varietas tumbuhan, umur tumbuhan dan lingkungan tempat tumbuh.

Untuk menjamin keseragaman senyawa aktif yang terkandung didalamnya maka simplisia minimal harus memenuhi syarat bahan baku simplisia. Proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia, cara pengepakan dan penyimpanan simplisia. Pada umumnya pembuatan simplisia meliputi beberapa tahapan yaitu pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan.

1.4.1 Pengumpulan Bahan

Kadar senyawa aktif dalam sumber simplisia berbeda-beda bergantung pada bagian organ tanaman yang digunakan jenis dan varietas tumbuhan, umur tanaman, waktu panen dan lingkungan tempat tumbuh. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar.

1.4.2 Sortasi Basah

Proses sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran dan bahan asing dari bahan simplisia. Kotoran dan bahan asing tersebut seperti tanah, kerikil, rumput, dan daun kering. Tujuan dilakukan sortasi basah adalah untuk mengurangi jumlah mikroba awal simplisia.

1.4.3 Pencucian

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lain yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Bahan simplisia yang mengandung senyawa aktif yang mudah larut dalam air mengalir dicuci sesingkat mungkin.

1.4.4 Pemarutan dan Perajangan

Pemarutan dan perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Bahan simplisia yang baru diambil, dijemur dahulu dalam keadaan utuh selama satu hari dengan tujuan untuk mengurangi pewarnaan akibat reaksi antara bahan dengan pisau. Pemarutan dan perajangan dapat dilakukan dengan menggunakan pisau atau menggunakan mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Irisan yang tipis akan mempercepat proses pengeringan tetapi irisan yang terlalu tipis akan menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya senyawa aktif yang mudah menguap. Pemarutan dan perajangan dapat menyebabkan terbentuknya metabolit baru seperti pada bawang putih dan bawang merah.

1.4.5 Fermentasi

Fermentasi adalah konversi kimia karbohidrat menjadi alkohol atau asam. Fermentasi dilakukan untuk menginduksi peruraian ikatan glikosidik oleh glikosidase. Reaksi

biokimia yang terjadi adalah perubahan senyawa gula (glukosa, fruktosa, sukrosa) menjadi alkohol (etanol), karbondioksida, dan energi (FAO, 2007).

1.4.5 Pengeringan

Pengeringan bahan simplisia dilakukan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak bila disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan bahan simplisia adalah proses pengurangan kandungan air dalam tanaman sehingga kapang dan jasad renik tidak dapat tumbuh. Selain itu pengeringan juga bertujuan untuk menghentikan reaksi enzimatik yang mungkin terjadi dan mengurangi zat berkhasiatnya. Metoda pengeringan ada dua macam yaitu pengeringan alamiah dan pengeringan buatan. Pengeringan alamiah dapat dilakukan dengan panas dari cahaya matahari langsung atau dengan cara diangin-anginkan dan tidak kena cahaya matahari langsung.

Pengeringan buatan dapat dilakukan dengan mengalirkan udara panas pada bahan simplisia, udara panas dapat diperoleh dari lampu, kompor dan listrik. Suhu pengeringan yang baik adalah antara 30oC – 90oC. Untuk bahan simplisia yang senyawa

aktifnya tidak tahan panas sebaiknya dikeringkan pada suhu 30oC – 45oC atau dengan

pengeringan vakum. Suhu pengeringan tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengakibatkan perubahan kimia senyawa aktif yang dikandung oleh simplisia (Ditjen POM, 1985).

1.4.6 Sortasi Kering

Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada dan tertinggal dalam simplisia kering. Sortasi kering dilakukan dengan cara mekanik seperti sortasi basah.

1.4.7 Pengepakan dan Penyimpanan

Simplisia dapat rusak karena cahaya, oksigen, reaksi intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran serangga, mikroba dan kapang. Penyebab kerusakan simplisia secara umum adalah air dan kelembaban. Oleh karena itu simplisia perlu disimpan dalam wadah yang melindungi simplisia dari cahaya matahari, kelembaban, cemaran mikroba, dan kapang, perusakan oleh serangga dan binatang pengerat. Wadah penyimpanan simplisia harus tidak beracun dan tidak beraksi secara kimia. Penyimpanan simplisia kering dapat dilakukan pada suhu kamar 15oC – 30oC, pada tempat sejuk 5oC – 15oC dan tempat

dingin 0oC – 5oC. Simplisia yang sudah dibungkus disimpan pada gudang khusus dengan ventilasi yang cukup baik dan tidak bocor pada saat hujan (Ditjen POM, 1985). Parameter mutu simplisia menurut Materia Medika Indonesia adalah suatu simplisia harus memenuhi persyarat pemerian makroskopik, pemerian mikroskopik, penetapan kadar abu, penetapan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar abu larut air, penetapan kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan susut pengeringan (Ditjen POM, 1980).

1.5 Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstrak zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. (Ditjen POM, 1995).

Ekstraksi atau penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Kecepatan penyarian dipengaruhi oleh kecepatan difusi zat yang larut melalui lapisan-lapisan batas antara cairan penyari dengan bahan yang mengandung zat tersebut. Proses penyarian dapat dipisahkan menjadi pembuatan serbuk, pembasahan, penyarian dan pemekatan.

Pelarut pengekstrak yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang optimal untuk menarik senyawa yang terdapat dalam simplisia. Syarat pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi yaitu murah, mudah didapat, stabil secara fisik dan kimia, bersifat inert dengan senyawa yang ingin ditarik, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif terhadap zat yang ingin ditarik, aman, ramah lingkungan dan diperbolehkan oleh peraturan perundangan (Ditjen POM, 1986).

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara panas atau cara dingin.

1.5.1 Cara Dingin

Metode ekstraksi dengan cara dingin meliputi maserasi dan perkolasi. Metode ini cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas.

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut pada temperatur kamar dengan pengocokan atau pengadukan beberapa kali. Proses ekstraksi berakhir pada saat tercapai keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam pelarut dan di dalam simplisia. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah rusak karena pemanasan, mudah larut dalam penyarinya dan mengembang dalam cairan penyari. Keuntungan maserasi adalah sederhana dan mudah. Sedangkan kerugiannya adalah penyarian tidak berlangsung maksimal.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut yang selalu baru dan dilakukan pada suhu ruang. Tahapan proses yang terjadi adalah tahap pengembangan bahan, tahap maserasi dan tahap perkolasi. Kelebihan perkolasi dibandingkan maserasi adalah zat aktif yang diperoleh lebih banyak sedangkan kerugiannya adalah memerlukan sangat banyak pelarut.

1.5.2 Cara Panas

Metode ekstraksi dengan cara panas meliputi ekstraksi bertahap menggunakan alat refluks, ekstraksi sinambung menggunakan alat Soxhlet, digesti, infus dan dekok. Keuntungan ekstraksi cara panas adalah zat aktif yang diperoleh lebih banyak karena dengan meningkatnya suhu maka kemampuan pelarut untuk mengekstraksi semakin meningkat. Tetapi metode ini memiliki kerugian yaitu hanya untuk senyawa yang tahan panas.

a. Ekstaksi bertahap menggunakan alat refluks

Ekstraksi menggunakan refluks adalah ekstraksi pada temperatur titik didih pelarut selama waktu tertentu. Jumlah pelarutnya terbatas dan relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Pada umumnya dilakukan pengulangan proses sampai proses ekstraksi berlangsung sempurna.

b. Ekstraksi sinambung menggunakan alat Soxhlet

Ekstraksi menggunakan alat Soxhlet adalah alat ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sehingga ekstraksi terjadi secara sinambung. Jumlah pelarut yang digunakan relatif konstan dengan adanya pendingin.

c. Digesti

Digesti adalah ekstraksi dengan sistem perendaman pada temperatur 40oC – 50oC dan

biasanya disertai dengan pengadukan berkesinambungan. d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98oC)

selama 15-20 menit. e. Dekok

Dekok adalah ekstraksi simplisia dengan menggunakan pelarut air pada temperatur titik didih air selama 30 menit atau lebih (Ditjen POM, 2000).

1.6 Pemantauan Ekstrak

Pemantauan ekstrak adalah metode untuk pengamatan kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak.

1.6.1 Kromatografi Lapis Tipis

Prinsip metode kromatografi lapis tipis adalah terjadinya adsorpsi senyawa oleh adsorben yang berupa lapisan, desorpsi senyawa oleh fase gerak sehingga senyawa lepas dari permukaan fase diam, dan pemisahan senyawa oleh cairan pengembang. Ada berbagai macam adsorben, misalnya silika gel, alumina, kiselgur dan selulosa. KLT biasanya digunakan untuk senyawa yang larut dalam lemak atau bersifat non polar. Keuntungan KLT adalah keserbagunaan dalam pemilihan pelarut, dapat menggunakan penampak bercak asam sulfat pekat yang bersifat korosif, kecepatan dan kepekaannya lebih besar dari kromatografi kertas. Sedang kelemahannya adalah keterulangan Rf-nya kecil dan pembuatan pelat yang relatif sulit. Kromatografi dapat digunakan untuk tujuan analisis kuantitatif dan kualitatif dan untuk tujuan preparatif. Macam-macam

pengembangannya adalah pengembangan tunggal, pengembangan dua dimensi, pengembangan landaian dan kokromatografi.

1.6.2 Kromatografi Kertas

Prinsip kromatografi kertas adalah partisi linarut antara lapisan cair tipis pada penyangga dan fase gerak yang membawa senyawa yang larut didalamnya ke arah atas dari kertas berdasarkan gaya kapiler dan adsorpsi. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar dan larut dalam air. Keuntungan kromatografi kertas adalah peralatan dan bahannya sederhana serta mudah dalam pengerjaannya. Sedang kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan lama, pelarut yang digunakan terbatas, dan tidak dapat menggunakan penampak bercak asam sulfat pekat yang bersifat korosif. Kromatografi kertas dapat digunakan untuk tujuan analisis kuantitatif dan kualitatif serta untuk tujuan preparatif. Kertas yang digunakan untuk penyangga bermacam-macam bergantung pada tujuannya, untuk tujuan preparatif kertas yang digunakan lebih lebar dan lebih tebal dari pada untuk tujuan analisis. Syarat pelarut yang digunakan adalah antarpelarut sebagai fase diam dan sebagai fase gerak saling bercampur satu sama lain dan memiliki kepolaran yang berbeda.

1.7 Analisis Kandungan Metabolit

Analisis dilakukan dengan spektrodensitometer (TLC Scanner) dan spektrofotometer ultraviolet.

1.7.1 Spektrofotometri ultraviolet-sinar tampak

Spektrum serapan kandungan kimia dapat diukur dalam larutan yang sangat encer dengan pembanding blanko pelarut menggunakan spektrofotometer yang merekam otomatis. Senyawa tanwarna diukur pada panjang gelombang 200 - 400 nm, senyawa berwarna pada 200 – 700 nm. Pelarut yang banyak digunakan untuk spektrofotometri ultraviolet ialah etanol pro analisis, karena merupakan pelarut universal sehingga banyak golongan senyawa larut dalam pelarut tersebut.

1.7.2 Spektrodensitometri

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan langsung ukuran dan intensitas warna bercak pada pelat KLT dengan bantuan fluoresensi sinar ultraviolet terhadap kuantitas tertentu senyawa pembanding.