PENGARUH CARA DAN LAMA PENGERINGAN TERNA

NILAM TERHADAP RENDEMEN DAN MUTU MINYAK NILAM

SKRIPSI

VIVI JULIYENTI

F34060201

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

THE EFFECT OF DRYING METHOD AND DRYING TIME ON THE YIELD

AND THE QUALITY OF PATCHOULI OIL

S. Ketaren, Ma’mun, and Vivi Juliyenti

Department of Agroindustrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java,

Indonesia.

e-mail: vi2_phy@yahoo.com

ABSTRACT

One of problems of patchouli oil industry in Indonesia were the yield and the quality of patchouli oil that were still low. One of factors that affect the yield and the quality of patchouli oil is drying of patchouli herb before distillation. The research aim are to determine the effect of drying method and drying time on the yield and the quality of patchouli oil. The experimental design used in this study was factorial completely randomized design of (3 x 4) factosr with two replication. Factors used were the method of drying (dried patchouli without sunlight for 9 days, patchouli were dried in the sun for 2 hours and then aerated for 8 days, patchouli were dried in the sun for 4 hours then aerated for 5 days, patchouli were dried in the sun for 6 hours and then aerated for 4 days) and placement during drying (floor, shelf and hanging). Method of drying and drying time significantly affected moisture content of patchouli herb, refractive index, specific gravity, acid number, ester number and solubility in alcohol of patchouli oil, but its did not give significant effect on the yield, color, and optical rotation of patchouli oil. The longer of drying time tends to cause bulk density, optical rotation, and acid number of patchouli oil are increase, but the water content, solubility in alcohol, and ester number of patchouli oil are decreases. The best treatment in this research was drying of patchouli herb on the shelf and dried in the sun for 4 hours then aerated for 5 days, with the yield of 2.99%, water content of 15.12%, oil color is yellow, bulk density of 0.9676, refractive index of 1.5090, optical rotation of (-) 57.78, soluble in alcohol 90% with a ratio of 1:4, acid number of 2.239, ester number of 13.141, and patchouli alcohol content of 39.54%.

Vivi Juliyenti. F34060201. Pengaruh Cara dan Lama Pengeringan Terna Nilam Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Nilam. Di bawah bimbingan S. Ketaren dan Ma’mun. 2010

RINGKASAN

Minyak nilam adalah minyak atsiri hasil penyulingan tanaman nilam (Pogostemon cablin Bent). Minyak nilam digunakan dalam dalam industri parfum, kosmetik, sabun, dan lain-lain. Penggunaan minyak nilam dalam industri tersebut karena daya fiksasinya yang tinggi. Namun minyak nilam juga bisa dimanfaatkan untuk bahan biopestisida, anti-septik, anti-jamur, anti-jerawat, obat eksim dan kulit pecah-pecah. Daerah penghasil minyak nilam di Indonesia antara lain Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Salah satu masalah industri minyak nilam di Indonesia adalah rendemen dan mutu minyak nilam yang masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu minyak nilam adalah perlakuan pendahuluan sebelum penyulingan. Ada banyak metode pengeringan yang dilakukan di Indonesia yaitu pengeringan nilam dengan cara dijemur langsung di bawah sinar matahari dan ada yang hanya diangin-anginkan saja, selain itu ada yang mengeringkan nilam di atas lantai dan ada yang mengeringkannya di atas rak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beragam cara pengeringan terhadap mutu dan rendemen minyak nilam. Penelitian ini menggunakan tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) yang berasal dari daerah Salabintana, Sukabumi Jawa Barat dengan umur panen 3 bulan lebih 2 minggu dan merupakan hasil pemanenan yang ketiga.

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 3 x 4 dengan dua kali ulangan. Faktor yang digunakan adalah cara penjemuran (terna nilam dikeringkan tanpa sinar matahari selama 9 hari, terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam kemudian diangin-anginkan selama 8 hari, terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 4 jam kemudian diangin-anginkan selama 5 hari, terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 6 jam kemudian diangin-anginkan selama 4 hari) dan penempatan saat penjemuran (lantai, rak dan digantung).

Faktor cara pengeringan dan lama waktu pengeringan berpengaruh nyata terhadap kadar air terna nilam, bau atau aroma, bobot jenis, indeks bias, bilangan asam, bilangan ester dan kelarutan dalam alkohol dari minyak nilam, tapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen, warna dan putaran optik dari minyak nilamnya. Semakin lama waktu pengeringan cenderung menyebabkan bobot jenis, putaran optik, dan bilangan asam meningkat, namun kadar air, kelarutan dalam alkohol, dan bilangan ester semakin menurun.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa perlakuan pendahuluan yang terbaik untuk terna nilam adalah pengeringan di atas rak dengan penjemuran selama 4 jam dan diangin-anginkan selama 5 hari, dengan rendemen sebesar 2.99%, kadar air terna sebesar 15.12%, warna minyak kuning jernih, nilai bobot jenis sebesar 0.9676, nilai indeks bias sebesar 1.5090, nilai putaran optik sebesar (-)57.78, larut dalam alkohol 90% dengan perbandingan 1:4, memiliki bilangan asam sebesar 2.239, memiliki bilangan ester sebesar 13.141, dan memiliki kadar patchouli alkohol sebesar 39.54%. Perlakuan terbaik tersebut ditentukan dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE).

PENGARUH CARA DAN LAMA PENGERINGAN TERNA

NILAM TERHADAP RENDEMEN DAN MUTU MINYAK NILAM

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh

VIVI JULIYENTI

F34060201

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

Judul Skripsi : Pengaruh Cara dan Lama Pengeringan Terna Nilam Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Nilam

Nama : Vivi Juliyenti

NIM : F34060201

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II,

(Ir. S. Ketaren, MS.) (Drs. Ma’mun, BSc.)

NIP. 19460124 197501 1 001 NIP. 19530327 197604 01 003

Mengetahui: Ketua Departemen,

(Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti) NIP. 19621009 198903 2 001

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Cara dan Lama Pengeringan Terna Nilam Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Nilam adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, November 2010 Yang membuat pernyataan

Vivi Juliyenti F34060201

BIODATA PENULIS

Vivi Juliyenti. Lahir di Talu, 30 Juli 1988 dari ayah Darwin Syahroeddin dan ibu Mulyetti, sebagai puteri ketiga dari tujuh orang bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 14 Kemajuan Baru (1994-2000), SLTP Negeri 1 Talamau (2000-2003), dan SMA Negeri 1 Talamau (2003-2006). Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis melaksanakan kegiatan praktek lapang pada tahun 2009 di PT Perkebunan Nusantara X dengan judul Mempelajari Aspek Pengawasan Mutu Gula Tebu di PT. Perkebunan Nusantara X PG. Pesantren Baru, Kediri. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Cara dan Lama Pengeringan Terna Nilam Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Nilam untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian di bawah bimbingan Ir. Semangat Ketaren, MS.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT atas karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul Pengaruh Cara dan Lama Pengeringan Terna Nilam Terhadap Mutu dan Rendemen Minyak Nilam sejak bulan Mei sampai Oktober 2010. Salawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan telah selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Umak sebagai semangat hidup dan kehidupan yang telah memberikan kasih sayang dan ketulusan yang tak terhingga, doa tiada henti dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Serta keenam saudaraku sebagai penyemangat atas dukungan dan bantuannya.

2. Ir. Semangat Ketaren, MS selaku dosen pembimbing I yang tidak hanya membimbing, namun membantu penulis memahami makna dari proses panjang selesainya skripsi ini. 3. Drs. Ma’mun, BSc selaku pembimbing II dan manajer teknik di Balai Penelitian Tanaman

Obat dan Aromatik yang membantu, membimbing dan memberikan masukan-masukan yang berguna hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ir. Ani Suryani, DEA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis.

5. Bapak Ir. Azhar Syahroeddin dan ibu Oka Hendrijati atas dukungan dan bantuannya selama ini

6. Bapak Dedi sebagai staff departemen teknik di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik 7. Bu Rini, Ibu Sri, Ibu Ega, Pak Gun dan staff laboran departemen TIN lainnya yang telah

membantu pada saat penelitian.

8. Bapak Ade Iskandar, Pak Jum, Pak Damiri, Pak Agus dan Petugas UKK IPB, atas bantuannya selama peneliti di lab. Liwikopo

9. Amalia Widyasari dan Syelly Fathiyah teman satu bimbingan yang selalu membantu dan saling mendukung.

10. Adindanerz yaitu Ni Melati Safitri, Kak Fitri Handayani, Kak Apri Lubis, Kak Faradilla Riza, Kak Destriyanti Sugiarti, Ikrar Tristaning H.U dan terkhusus adikku Vinda Mulyetti D atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya.

11. Nurul Pustikasari, Ita Suryati, Siska Widi Utami, Kak Siti Ajizah, Vioni Desrosya, Kirana Sanggrami S, Rizka Ardhiyana, Cucu Rina Purwaningrum, Juliando Saragih, Syahrun Mubarak, Dian Fajarika, Muhammad Syukur Sarfat, Romy Kurniawan, Nidia Erlina, serta seluruh teman TIN 43 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya.

12. Terakhir kepada semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung penulis selama ini. Terima kasih banyak.

Bogor, November 2010 Vivi Juliyenti

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 2.1 Tanaman Nilam ... 3 2.2 Minyak Nilam ... 3 2.3 Pengeringan ... 10 2.4 Penyulingan ... 11 III. METODOLOGI 3.1 BAHAN 3.1.1 Bahan Baku ... 13 3.1.2 Bahan Kimia ... 13 3.2 ALAT ... 13 3.3 METODE PENELITIAN 3.3.1 Penelitian Pendahuluan ... 14 3.3.2 Penelitian Utama ... 14 3.3.3 Rancangan Percobaan ... 16

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Penelitian Pendahuluan ... 17

4.2 Penelitian Utama 4.2.1 Kadar Air Terna Nilam ... 17

4.2.2 Rendemen ... 18

4.2.3 Warna Minyak Nilam ... 19

4.2.4 Bau Minyak Nilam ... 19

4.2.5 Analisa mutu 4.2.5.1 Bobot Jenis ... 20

4.2.5.2 Indeks Bias ... 21

4.2.5.3 Putaran Optik ... 22

4.2.5.4 Kelarutan dalam Alkohol ... 23

4.2.5.5 Bilangan Asam ... 24

4.2.5.6 Bilangan Ester ... 25

4.2.5.7 Analisis Komposisi Minyak Nilam Menggunakan Kromatografi Gas ... 27 V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ... 28 5.2 Saran ... 28 DAFTAR PUSTAKA ... 29 LAMPIRAN ...

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas lahan tanaman nilam di beberapa daerah di Indonesia ... 1

Tabel 2. Persyaratan mutu minyak nilam Indonesia (SNI 06-2385-2006) ... 4

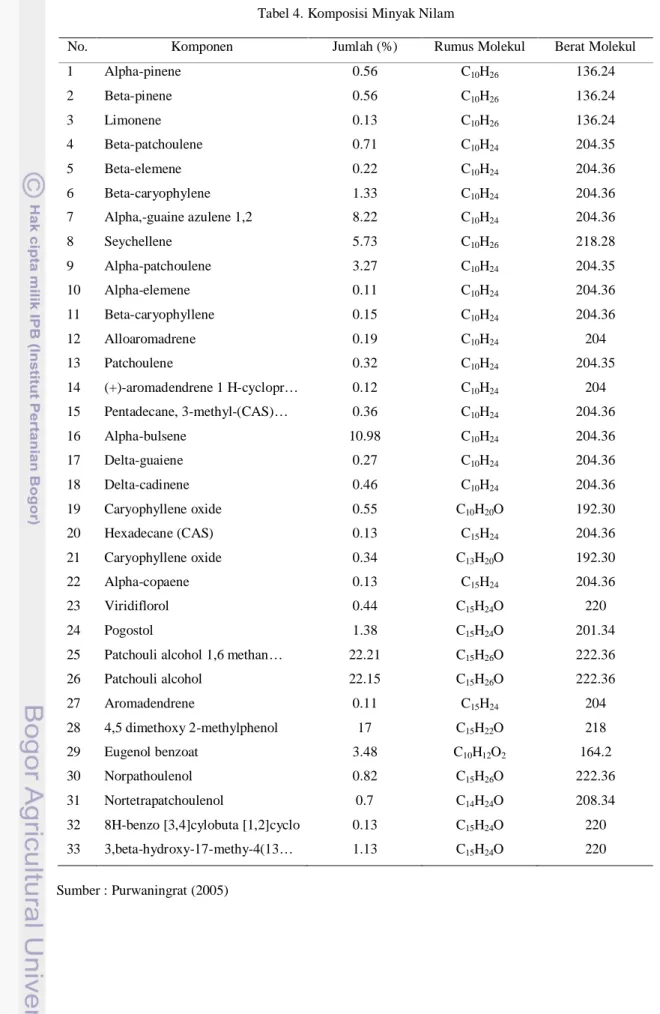

Tabel 3. Komposisi minyak nilam... 4

Tabel 4. Komposisi minyak nilam... 5

Tabel 5. Sifat fisik patchouli alkohol ... 6

Tabel 6. Produksi minyak nilam dari bahan dijemur dan tidak dijemur selama penyimpanan 0,1, dan 2 minggu ... 11

Tabel 7. Hasil analisis komposisi minyak nilam menggunakan Kromatografi Gas... 27

Tabel 8. Spesifikasi alat penyulingan minyak nilam ... 33

Tabel 9. Data hasil penelitian pendahuluan ... 41

Tabel 10. Kadar air terna nilam ... 41

Tabel 11. Rendemen minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama Pengeringan ... 42

Tabel 12. Nilai bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 43

Tabel 13. Nilai indeks bias minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 43

Tabel 14. Nilai putaran optik minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 44

Tabel 15. Nilai kelarutan dalam alkohol minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 44

Tabel 16. Nilai bilangan asam minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 45

Tabel 17. Nilai bilangan ester minyak nilam yang dihasilkan dari berbagai cara dan lama pengeringan ... 45

Tabel 18. Rekapitulasi data rata-rata analisis hasil penelitian ... 61

Tabel 19. Rata-rata rendemen beberapa provinsi di Pulau Jawa ... 61

Tabel 20. Data rendemen minyak di Kab. Boyolali, Jawa Tengah ... 62

Tabel 21. Data rendemen minyak Di Jawa Barat ... 62

Tabel 22. Data rendemen minyak di Sleman ... 62

Tabel 23. Data rendemen minyak di bebarapa daerah ... 63

Tabel 24. Matrik keputusan perlakuan terbaik dengan metode perbandingan eksponensial (MPE) ... 68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Rumus bangun Patchouli Alkohol ... 6

Gambar 2. Rumus bangun Patchoulene... 7

Gambar 3. Rumus bangun Beta-caryophyllene. ... 8

Gambar 4. Rumus bangun Beta-elemene ... 8

Gambar 5. Rumus bangun Alpha-copaene ... 8

Gambar 6. Pogostol... 9

Gambar 7. Beta-gurjunene ... 9

Gambar 8. Alpha-pinene ... 9

Gambar 9. Beta-pinene... 10

Gambar 10. Kebun nilam rakyat di Salabintana, Kab. Sukabumi ... 13

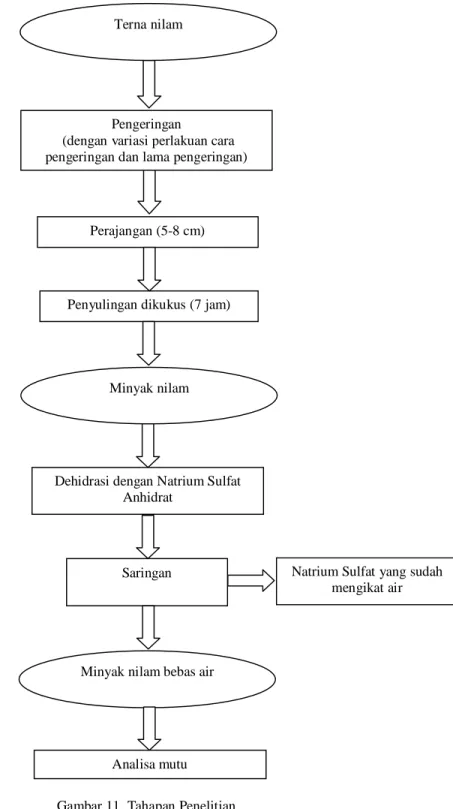

Gambar 11. Tahapan penelitian ... 15

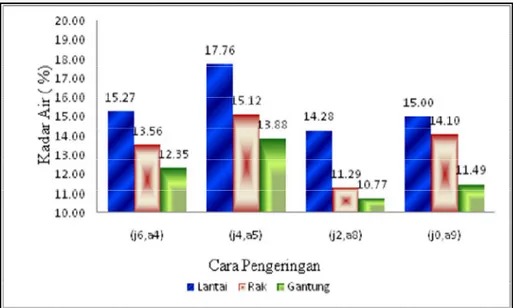

Gambar 12. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap kadar air terna nilam ... 18

Gambar 13. Penampilan warna minyak nilam secara visual ... 19

Gambar 14. Pengaruh perlakuan terhadap kesukaan panelis terhadap warna minyak nilam ... 20

Gambar 15. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan ... ……… 21

Gambar 16. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap indeks bias minyak nilam yang dihasilkan ... 22

Gambar 17. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap kelarutan minyak nilam yang dihasilkan dalam alkohol 90%... ... 23

Gambar 18. Reaksi oksidasi pada ikatan rangkap ... 25

Gambar 19. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap nilai bilangan asam minyak nilam yang dihasilkan ... 25

Gambar 20. Reaksi kesetimbangan hidrolisis ester ... 26

Gambar 21. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap bilangan ester minyak nilam yang dihasilkan ... 26

Gambar 22. Alat penyulingan minyak nilam ... 32

Gambar 23. Ketel suling ... 33

Gambar 24. Turbular condenser ... 33

Gambar 25. Oil separator ... 33

Gambar 26. Mecher burner ... 33

Gambar 27. Kromatogram minyak nilam hasil perlakuan R(j4,a5) ... 64

Gambar 28. Kromatogram minyak nilam hasil perlakuan R(j6,a4) ... 66

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Alat penyulingan minyak nilam ... 32

Lampiran 2. Prosedur analisa proksimat terna nilam ... 34

Lampiran 3. Analisis parameter mutu minyak nilam ... 36

Lampiran 4. Data hasil penelitian ... 41

Lampiran 5. Hasil analisis varian ... 47

Lampiran 6. Rekapitulasi data rata-rata analisis hasil penelitian ... 61

Lampiran 7. Data rendemen hasil perlakuan standar di beberapa daerah ... 62

Lampiran 8. Kromatogram minyak nilam ... 64

Lampiran 9. Penilaian perlakuan terbaik dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) ... 68

I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri yang sudah lama diperdagangkan di pasar dunia. Minyak ini dalam dunia perdagangan dikenal sebagai Patchouli oil yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam. Menurut Dhalimi, dkk (1998), nilam (Pogostemon cablin Benth, famili : labiatae), merupakan tanaman atsiri yang menjadi salah satu sumber devisa negara, maupun sebagai sumber pendapatan petani.

Minyak nilam mempunyai prospek yang baik sebagai komoditas ekspor, karena selalu dibutuhkan dalam industri parfum, kosmetik, sabun dan lainnya. Di pasaran minyak atsiri dunia pada tahun 2008 Indonesia menguasai 80-90% pangsa pasar dunia. Luas lahan tanaman nilam yang ada di Indonesia terbilang luas dengan persebaran seperti Tabel 1.

Tabel 1. Luas lahan tanaman nilam di beberapa daerah di Indonesia

No. Nama daerah Luas lahan (Ha)

1 Bengkulu 1.661

2 Daerah Istimewa Yogyakarta 19

3 Jambi 954

4 Jawa Barat 2.562

5 Jawa Tengah 4.312

6 Jawa Timur 3.919

7 Lampung 267

8 Nanggroe Aceh Darussalam 2.486

9 Riau 378

10 Sumatera Barat 2.799

11 Sumatera Selatan 696

12 Sumatera Utara 1.664

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan (2008)

Minyak nilam dapat diperoleh dengan cara menyuling daun dan batang nilam (terna nilam). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu minyak nilam adalah perlakuan pendahuluan sebelum penyulingan. Menurut Ketaren (1985) perlakukan pendahuluan terhadap bahan yang mengandung minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengeringan atau pelayuan, pengecilan ukuran bahan dan fermentasi oleh mikroorganisme.

Menurut Nurdjannah, dkk. (2006), kurang baiknya mutu minyak nilam merupakan permasalahan utama industri minyak nilam di Indonesia. Mutu yang kurang baik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) bahan olah yang tidak memenuhi syarat (cara pelayuan dan pengeringan yang tidak memenuhhi syarat), 2) kesadaran dan pengetahuan produsen yang masih kurang, 3) peralatan penyulingan yang kebanyakan tidak sesuai atau kurang memenuhi syarat, 4)

lokasi penyulingan yang tidak cocok sehingga kekurangan air atau air yang digunakan tidak bersih, 5) pengemasan dan kondisi tempat penyimpanan yang tidak memenuhi syarat. Tujuan dari pengeringan terna nilam adalah agar sebagian air yang ada dalam daun dan batang menguap sehingga proses penyulingan dapat berlangsung lebih mudah dan singkat, selain itu menurut Ketaren (1985) pengeringan pada terna nilam akan menguraikan zat tidak berbau sehingga berbau wangi. Perajangan atau pengecilan ukuran bertujuan untuk mengurangi sifat kamba bahan dan membuka kelenjar minyak selebar mungkin sehingga rendemen minyak lebih banyak dan waktu penyulingan lebih singkat. Walaupun begitu, menurut Ketaren (1985) pada perlakukan pendahuluan besar kemungkinan adanya minyak yang akan hilang karena penguapan serta adanya perubahan komposisi minyak yang dapat mempengaruhi bau minyak atsiri yang akan dihasilkan. Ada beberapa cara pengeringan terna nilam yaitu dijemur langsung di bawah sinar matahari dan ada yang diangin-anginkan di atas lantai yang dilapisi terpal, di rak atau digantung untuk mempercepat proses pengeringannya. Pada umumnya petani nilam di Indonesia menggunakan cara pengeringan langsung di bawah sinar matahari di atas lantai semen atau aspal yang dilapisi terpal.

Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan, lamanya waktu pengeringan terna nilam mempengaruhi komposisi dan sifat kimia dari minyak nilam yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan Irfan dalam Anonim (2010), daun nilam yang dikeringanginkan mengakibatkan penurunan kadar minyak, bilangan ester, serta beberapa komponen terpen dalam minyak nilam. Sebaliknya bobot jenis, indeks bias dan komponen berat yang polar dalam minyak semakin meningkat dengan semakin lamanya waktu pengeringanginan. Menurut Hernani dan Risfaheri (1989), rendemen minyak nilam tertinggi didapat dari kombinasi perlakuan lama penjemuran 2 jam dan dilanjutkan pelayuan selama 9 hari.

1.2

TUJUANTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh cara dan lama pengeringan terna nilam terhadap mutu dan rendemen minyak nilam, dalam rangka mendapatkan cara pengeringan terna nilam yang terbaik.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Nilam

Tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) termasuk dalam famili labiatae dengan tinggi antara 0.3 – 1.3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang subur dengan curah hujan yang merata yaitu sebanyak 2300 – 3000 milimeter setiap tahun. Beberapa spesies Pogostemon yaitu :

Pogostemon cablin Benth. Populer dengan nama nilam Aceh, ciri utamanya adalah daunnya

membulat seperti jantung dan di permukaan bagian bawahnya terdapat bulu-bulu rambut. Jenis ini sampai umur 3 (tiga) tahun hampir tidak berbunga.

Pogostemon hortensis Backer. Dikenal dengan nama nilam sabun. Ciri utamanya lembaran

daun lebih tipis, tidak berbulu, permukaan daun tampak mengkilat, dan warnanya hijau.

Pogostemon heyneanus Benth. Sering disebut nilam hutan atau nilam Jawa. Ciri-cirinya yaitu

ujung daun agak runcing, lembaran daun tipis dengan warna hijau tua dan berbunga lebih cepat.

Dari ketiga jenis nilam tersebut, yang paling tinggi kandungan minyaknya adalah nilam Aceh (2,5 – 5,0%), sedangkan nilam lainnya rata-rata hanya mengandung 0,5 – 1,5 %. Saat ini telah dikenal 3 varitas unggul nilam Indonesia dengan produktivitas > 300 kg minyak/ha yaitu Sidikalang, Tapaktuan dan Lhokseumawe.

Budidaya nilam tidaklah terlalu sulit, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih jenis varitas nilam, pengelolaan budidaya secara intensif dan lingkungan tumbuh yang memenuhi persyaratan, yakni pada suhu 24 – 28 °C, curah hujan 2000 – 3500 mm/tahun atau kelembaban > 75%, tekstur tanah remah, gembur dan banyak humus, dan ketinggian tanah mencapai 50 – 400 m dpl. Tanaman yang tumbuh di dataran rendah memiliki kadar minyak tinggi, PA (pathchouly alkohol) rendah, dan sebaliknya di dataran tinggi, kadar minyak rendah tapi PA-nya tinggi (Polontalo, 2009).

Menurut Panuju (2009) tanaman nilam merupakan tumbuhan tropik yang memiliki ciri-ciri seperti semak dengan tinggi 0,3-1,3 m, akar serabut, batang lunak, cabang banyak dan bertingkat mengitari batang dengan radius cabang melebar 60 cm, daun bulat lonjong, p=10 cm, l=8 cm, ujung meruncing, dan termasuk famili labiatae. Klon nilam Aceh memiliki kadar minyak dan produksi terna yang cukup tinggi, antara lain klon asal Sidikalang, Tapak Tuan, dan Meulaboh dengan kadar minyak 2-3% dari terna kering suling (kadar air 12-15%) dengan produksi terna segar (kadar air 70-80%) antara 10-20 ton/ha/panen (panen tiap 4-6 bulan) (Anonim, 2010).

2.2 Minyak Nilam

Minyak nilam merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari hasil penyulingan tanaman nilam. Minyak nilam dipakai sebagai salah satu bahan baku dalam industri wewangian, kosmetika, dan sebagai bahan campuran pembuatan kompon. Minyak nilam sukar tercuci, sukar menguap dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya, dapat larut dalam alkohol dan dapat dicampur dengan minyak eteris lainnya. Karena sifat-sifat inilah minyak nilam dipakai sebagai unsur pengikat dalam industri wewangian. Selain digunakan dalam bentuk minyak, daun nilam juga berguna untuk bahan pelembab kulit, menghilangkan bau badan, pengawet mayat dan obat gatal-gatal pada kulit. Selain itu menurut Mardiningsih, dkk (1998), minyak nilam dapat digunakan sebagai pengendali hama, baik

pada bahan simpanan di gudang maupun hama yang ada di lapangan, sebagai penolak serangga, pengendali pertumbuhan populasi serangga, dan sebagai penghambat pertumbuhan serangga.

Dalam dunia perdagangan minyak nilam digolongkan dalam satu jenis mutu dengan nama Patchouli oil yang harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia ) untuk minyak nilam seperti yang terdapat pada Tabel 2. Berbagai faktor yang mempengaruhi mutu minyak nilam, yaitu varietas, lingkungan tumbuh, teknik budidaya, perlakuan pendahuluan, proses penyulingan, serta pengemasan dan penyimpanan (Anggraeni dkk, 1998). Komponen utama dalam minyak nilam adalah patchouli alkohol (PA) yang kadarnya sekitar 30%. Komponen inilah yang biasanya dijadikan dasar penentuan mutu minyak nilam yang diinginkan pembeli selain minyak bebas cemaran besi (Fe). Oleh karena itu penyulingan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan ketel berbahan bebas karat (stainless steel) bukan dari besi yang bersifat korosif (Polontalo, 2009). Komposisi minyak nilam secara umum dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2. Persyaratan mutu minyak nilam Indonesia (SNI 06-2385-2006)

Kharakteristik Nilai

Warna Kuning Muda-Coklat kemerahan

Bobot jenis (25o /25oC) 0,950-0,975

Indeks bias 25oC 1,507-1,515

Bilangan Asam Maksimum 8,0

Kelarutan dalam Alkohol 90% Larutan jernih pada perbandingan volume 1 : 10

Bilangan Ester Maksimum 20,0

Putaran Optik (£D 25) (-48

o

) - (-65o)

Patchouli alcohol (C15H26O) Minimal 30%

Alpha copaena (C15H24) Maksimal 0.5%

Kandungan besi (Fe) Maksimal 25 mg/kg

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2006)

Tabel 3. Komposisi Minyak Nilam

Senyawa Jumlah (%) α-elemene 1 caryophyllene 20 α-guaiene 15 α-bulnesene 25 α-bulnesene oxide 4 α-guaene oxide 1 Caryophyllene oxide 2 Nor-patchoulinol 0.5 Patchouli alkohol 30 Pogostol 1 Sumber : Skadia, dkk (2007)

Tabel 4. Komposisi Minyak Nilam

No. Komponen Jumlah (%) Rumus Molekul Berat Molekul

1 Alpha-pinene 0.56 C10H26 136.24 2 Beta-pinene 0.56 C10H26 136.24 3 Limonene 0.13 C10H26 136.24 4 Beta-patchoulene 0.71 C10H24 204.35 5 Beta-elemene 0.22 C10H24 204.36 6 Beta-caryophylene 1.33 C10H24 204.36 7 Alpha,-guaine azulene 1,2 8.22 C10H24 204.36 8 Seychellene 5.73 C10H26 218.28 9 Alpha-patchoulene 3.27 C10H24 204.35 10 Alpha-elemene 0.11 C10H24 204.36 11 Beta-caryophyllene 0.15 C10H24 204.36 12 Alloaromadrene 0.19 C10H24 204 13 Patchoulene 0.32 C10H24 204.35 14 (+)-aromadendrene 1 H-cyclopr… 0.12 C10H24 204 15 Pentadecane, 3-methyl-(CAS)… 0.36 C10H24 204.36 16 Alpha-bulsene 10.98 C10H24 204.36 17 Delta-guaiene 0.27 C10H24 204.36 18 Delta-cadinene 0.46 C10H24 204.36 19 Caryophyllene oxide 0.55 C10H20O 192.30 20 Hexadecane (CAS) 0.13 C15H24 204.36 21 Caryophyllene oxide 0.34 C13H20O 192.30 22 Alpha-copaene 0.13 C15H24 204.36 23 Viridiflorol 0.44 C15H24O 220 24 Pogostol 1.38 C15H24O 201.34

25 Patchouli alcohol 1,6 methan… 22.21 C15H26O 222.36

26 Patchouli alcohol 22.15 C15H26O 222.36 27 Aromadendrene 0.11 C15H24 204 28 4,5 dimethoxy 2-methylphenol 17 C15H22O 218 29 Eugenol benzoat 3.48 C10H12O2 164.2 30 Norpathoulenol 0.82 C15H26O 222.36 31 Nortetrapatchoulenol 0.7 C14H24O 208.34

32 8H-benzo [3,4]cylobuta [1,2]cyclo 0.13 C15H24O 220

33 3,beta-hydroxy-17-methy-4(13… 1.13 C15H24O 220

Berdasarkan komposisi tersebut terlihat bahwa komponen utama minyak nilam adalah patchouli alkohol. Komponen utama inilah yang biasanya digunakan sebagai pengikat (fixative) pada industri parfum. Minyak nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dari daun nilam (Pogostemon cablin Benth) dengan cara penyulingan. Minyak nilam terdiri dari komponen bertitik didih tinggi seperti patchouli alkohol, patchoulen, kariofilen dan non patchoulenol yang berfungsi sebagai zat pengikat dan belum dapat digantikan oleh zat sintetik (Hidayat, 2010). Menurut Ketaren (1985) komponen kimia penyusun minyak nilam terdiri dari dua golongan, yaitu golongan terpen dan golongan terpen-O. Unsur kimia golongan terpen-O terdiri dari Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Beberapa senyawa penyusun minyak nilam antara lain:

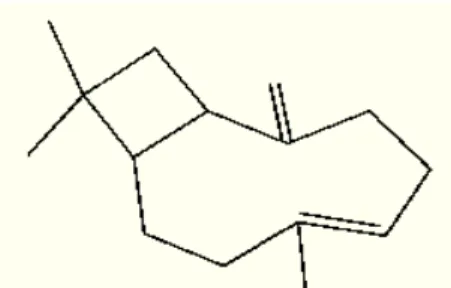

a. Patchouli Alkohol

Patchouli alkohol merupakan seskuiterpen alkohol yang dapat diisolasi dari minyak nilam, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter atau pelarut organik yang lain, mempunyai titik didih 287oC pada tekanan 760 mmHg. Kristal yang terbentuk mempunyai titik lebur 56oC. Patchouli alkohol disebut juga patchouli camphor atau oktahidro-4,8a,9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalen, mempunyai berat molekul 222,36 dengan rumus molekul C

12H26O, selain itu terhadap patchouli

alkohol dapat dilakukan esterifikasi dengan asam asetat dan katalis asam sulfat menghasilkan patchouli asetat (Bulan, 2004). Sifat fisik patchouli alkohol dapat dilihat pada Tabel 5 dan rumus bangunnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 5. Sifat fisik Patchouli Alkohol

Sifat Nilai Indeks bias (20oC) 1.52450 Titik didih (760mmHg) 287-288oC Titik lebur (760 mmHg) 55-58oC Densitas 1.001 ± 0.06 g/cm3 Flash point 101.67oC Sumber: Anonim (2010)

Gambar 1. Rumus bangun patchouli alkohol

Kadar patchouli alkohol dalam minyak nilam dapat diketahui dengan cara melakukan uji kromatografi gas (GC). Pada uji kromatografi gas, komponen monoterpen akan keluar lebih dahulu,

OH

H

kemudian diikuti oleh golongan monoterpen-O yang memiliki polaritas dan bobot molekul yang lebih besar dibandingkan dengan komponen monoterpen. Berikutnya akan keluar golongan seskuiterpen yang memiliki bobot molekul lebih besar dari monoterpen-O, dan diikuti oleh golongan seskuiterpen-O yang memiliki polaritas dan bobot molekul terbesar. Patchouli alkohol memiliki waktu retensi yang cukup lama karena titik didihnya yang tinggi. Waktu retensi adalah waktu yang digunakan oleh senyawa patchouli alkohol untuk bergerak melalui kolom menuju detektor. Waktu ini diukur berdasarkan waktu dari saat sampel diinjeksikan pada titik dimana tampilan menunjukkan tinggi puncak maksimum untuk senyawa itu. Setiap senyawa memiliki waktu retensi yang berbeda. Untuk senyawa tertentu, waktu retensi sangat bervariasi dan bergantung pada:

1. Titik didih senyawa. Senyawa yang mendidih pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur kolom, akan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkondensasi sebagai cairan pada awal kolom. Dengan demikian, titik didih yang tinggi akan memiliki waktu retensi yang lama.

2. Kelarutan dalam fase cair. Senyawa yang lebih mudah larut dalam fase cair, akan memiliki waktu retensi yang lama.

3. Temperatur kolom. Temperatur tinggi menyebabkan pergerakan molekul-molekul dalam fase gas dan mempersingkat waktu retensi. Namun, pemisahannya kurang baik sehingga tidak akan terdapat jarak antara puncak-puncak dalam kromatogram. Semakin rendah temperatur kolom semakin baik pemisahan komponen atau senyawa tetapi akan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan senyawa karena kondensasi yang lama pada bagian awal kolom (Clark, 2007).

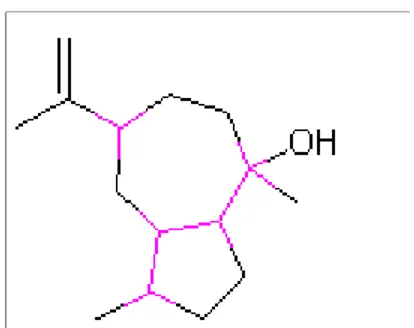

b. Patchoulene

Patchoulene terdiri dari alpha-patchoulene dan beta-patchoulene yang rumus bangunnya dapat dilihat pada Gambar 2. Alpha-patchoulene atau hexahydro1,4,9,9-2,3,6,7,8alpha-tetramethyl-1H-3alpha,7-methanoazulene dan beta-patchoulene memiliki indeks bias yang sama yaitu 1.515 ± 0.03 cm3 sedangkan titik didih, bobot jenis, dan flash pointnya berbeda. Alpha-patchoulene memiliki bobot jenis sebesar 0.94 ± 0.1 g/cm3, titik didih sebesar 262-263oC pada tekanan 760 mmHg dan flash point

sebesar 110oC, sedangkan beta-patchoulene memiliki bobot jenis sebesar 0.95 ± 0.1 g/cm3, titik didih sebesar 260-262oC, dan flash point sebesar 99.44 oC.

Alpha-patchoulene Beta-patchoulene Gambar 2. Rumus bangun patchoulene

c. Beta-caryophyllene

Beta-caryophyllene juga disebut dengan trans-caryophyllene dapat larut dalam alkohol dan propilen glikol. Beta-caryophyllene memiliki nilai indeks bias sebesar 1.494 ± 0.03, bobot jenis sebesar 0.89 ± 0.1 g/cm3, nilai putaran optik -5 sampai -10 dan nilai flash point sebesar 93.33 oC. Rumus bangun beta-caryophyllene dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Rumus bangun beta-caryophyllene d. Beta-elemene

Beta-elemene dikenal juga dengan 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis-cyclohexane yang rumus bagunnya dapat dilihat pada Gambar 4 memiliki bobot jenis sebesar 0.862 ± 0.06 g/cm3, indeks bias sebesar 1.501 ± 0.02, flash point sebesar 98.33°C dan memiliki titik didih sebesar 251 sampai 253 °C pada 760.00 mm Hg.

Gambar 4. Rumus bangun beta-elemene e. Alpha-copaene

Alpha-copaene dikenal juga dengan aglaiene (copaeneal/pha-copaene) memiliki bobot jenis sebesar 0.939 ± 0.06 g/cm3, indeks bias sebesar 1.509 ± 0.02, nilai flash point sebesar 42.78°C dan memiliki titik didih sebesar 246 sampai 251°C pada 760.00 mm Hg. Rumus bagun alpha-copaene dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rumus bangun alpha-copaene f. Pogostol

Pogostol dikenal juga dengan 1,4-dimethyl-7-prop-1-en-2-yl-2,3,3a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-azulen-4-ol memiliki bobot jenis sebesar 0.929 ± 0.06 g/cm3, indeks bias sebesar 1.483 ± 0.02, nilai

flash point sebesar 128.33°C dan memiliki titik didih sebesar 303 sampai 304°C pada 760.00 mm Hg. Rumus bangun pogostol dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rumus bangun pogostol g. Beta-gurjunene

Beta-gurjunene dikenal juga dengan 1aR-decahydro-1,1,4-trimethyl-7-methylene-1H-cycloprop(e)azulene memiliki bobot jenis sebesar 0.93 ± 0.1 g/cm3, indeks bias sebesar 1.505 ± 0.03,

nilai flash point sebesar 106.11°C dan memiliki titik didih sebesar 257 sampai 258°C pada 760.00 mm Hg. Rumus bangun beta-gurjunene dapat dilihat pada Gambar 7.

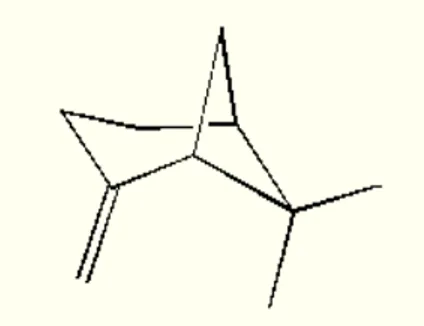

Gambar 7. Rumus bangun beta-gurjunene h. Alpha-pinene

Alpha-pinene dikenal juga dengan dextro,laevo-pin-2(3)-ene memiliki bobot jenis sebesar 0.879 ± 0.06 g/cm3, indeks bias sebesar 1.464 pada suhu 25°C, dan memiliki nilai flash point sebesar 32.22°C. Rumus bangun alpha-pinene dapat dilihat pada Gambar 8.

i. Beta-pinene

Beta-pinene dikenal juga dengan terbenthene memiliki bobot jenis sebesar 0.88 ± 0.1 g/cm3, indeks bias sebesar 1.477 sampai 1.481 pada 20° pada suhu 25°C, dan memiliki nilai flash point sebesar 35°C. Rumus bangun beta-pinene dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Rumus bangun beta-pinene

2.3 Pengeringan

Faktor yang mempengaruhi kecepatan pengurangan kadar air antara lain : luas permukaan bahan, perbedaan kelembaban udara pengering dan permukaan komoditas, temperatur udara pengering, koefisien perpindahan panas, dan kecepatan udara pengering (Amin, 2005). Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air, pengurangan kadar air pada awalnya hanya terjadi pada permukaan bahan jika temperatur sekitar jauh lebih tinggi dari temperatur bahan. Pengeluaran air dari permukaan bahan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pengeluaran kandungan air yang berada lebih jauh dari permukaan kulit. Kandungan air di permukaan bahan mudah menguap, semakin dalam konduksi panas semakin sukar menembus bahan sehingga penguapan air semakin lambat. Mutu minyak nilam dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain mutu daun, penyulingan dan penyimpanan minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daun sebelum disuling adalah kesuburan tanah, umur tanaman, daerah asal, perlakuan pengeringan dan lama penyimpanan. Pengeringan daun nilam perlu dilakukan, karena bila daun nilam segar langsung disuling akan mengakibatkan daun rapuh dan sulit untuk disuling, sedangkan pengeringan yang terlampau lama akan berakibat timbulnya bau yang kurang enak akibat adanya pertumbuhan jamur (Sudaryani dan Sugiharti, 1989).

Kehilangan minyak selama pengeringan disebabkan karena keluarnya minyak asiri dari kantong minyak di dalam bahan dengan bantuan air disebut dengan peristiwa hidrodifusi. Minyak atsiri bersifat tidak permeable terhadap dinding kantong minyak sehingga tidak bisa keluar dari kantong minyak. Dengan adanya air di dalam bahan segar disertai dengan pemanasan (dalam hal ini pengeringan) maka air yang bersifat permeable terhadap kantong minyak masuk ke dalam kantong minyak dan mendispersikan bagian minyak (nonpolar) dan melarutkan minyak yang relatif polar. Akibatnya minyak yang tadinya bersifat tidak permeable menjadi bersifat permeable (karena sebagian terdispersi dan sebagian larut dalam air), sehingga dapat keluar dari dinding kantong ke permukaan bahan dan akhirnya menguap bersama-sama dengan air. Penguapan minyak bersama-sama dengan air selama proses pengeringan adalah penguapan larutan dalam sistem dua fase (menuruti Hukum Dalton). Itulah sebabnya minyak atsiri yang bertitik didih tinggi (paling rendah 135oC ) dapat

menguap dibawah titik didihnya (dalam hal ini pada suhu pengeringan 40-50oC). Menurut penelitian yang dilakukan Irfan dalam Anonim (2010), daun nilam yang dikeringanginkan mengakibatkan penurunan kadar minyak, bilangan ester, serta beberapa komponen terpen dalam minyak nilam.

Sebaliknya bobot jenis, indeks bias dan komponen berat yang polar dalam minyak semakin meningkat dengan semakin lamanya waktu pengeringanginan.

Menurut Guenther (1970), pengeringan membutuhkan waktu selama 2-3 hari tergantung dari keadaan matahari dan kelembaban udara untuk mencapai kadar air daun siap suling (12-15%). Pelayuan dan pengeringan dimaksudkan untuk menguapkan sebagian air dalam bahan sehingga penyulingan lebih mudah dan lebih singkat. Menurut Hernani dan Risfaheri (1989), rendemen minyak nilam tertinggi didapat dari kombinasi perlakuan lama penjemuran 2 jam dan dilanjutkan pelayuan selama 9 hari. Berdasarkan hasil penelitian Nurdjannah dan Makmun (1994) yang menunjukkan bahwa daun nilam yang dijemur selama 4 jam kemudian dilanjutkan dengan pengeringanginan selama 6 hari menghasilkan minyak nilam yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun nilam yang dikeringanginkan saja seperti yang terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Produksi minyak nilam dari bahan dijemur dan tidak dijemur selama penyimpanan 0, 1, dan 2 Minggu

Penyimpanan (Minggu)

Produksi Minyak Nilam (%)

Tanpa Dijemur Dijemur

0 1.48 1.50

1 1.58 1.72

2 1.49 1.35

Sumber : Nurdjannah dan Makmun dalam Nurdjannah, dkk (2006)

Minyak nilam bersumber dari daun dan batang tanaman nilam. Sebelum bahan tersebut disuling, sebaiknya dirajang terlebih dahulu menjadi potongan-potongan kecil. Proses perajangan ini bertujuan untuk memudahkan penguapan minyak nilam dari bahan, dan untuk mengurangi sifat kamba bahan yang diolah (Ketaren, 1985). Perajangan bertujuan untuk memudahkan penguapan minyak atsiri dari bahan, memperluas permukaan suling dari bahan dan mengurangi sifat kamba. Pada umumnya perajangan dilakukan pada ukuran 20 – 30 cm (Polontalo, 2009).

2.4 Penyulingan

Minyak nilam dapat diproduksi melalui tiga metode penyulingan, yaitu penyulingan dengan cara rebus, penyulingan dengan uap, dan penyulingan dengan cara kukus. Penyulingan bahan memiliki hubungan yang erat dengan proses difusi, terutama dengan proses osmosis. Difusi minyak nilam dan air panas melalui membran tanaman disebut dengan hidrodifusi. Pada suhu air mendidih, sebagian minyak atsiri akan larut dalam air yang terdapat dalam kelenjar. Campuran minyak dalam air ini berdifusi keluar dengan peristiwa osmosis, melalui selaput membran yang sedang mekar sampai di permukaan bahan, dan selanjutnya menguap.

1. Penyulingan cara rebus (water distillation)

Pada metode penyulingan dengan cara rebus ini terna nilam yang akan disuling kontak langsung dengan air yang mendidih. Terna nilam dapat mengapung atau tenggelam, tergantung berat jenisnya dan jumlah bahan yang akan disuling yang dimasukkan ke dalam ketel. Pemanasannya dapat dilakukan dengan menggunakan pemanasan langsung, mantel uap ataupun pipa uap dalam spiral yang terbuka dan berlubang (Sumarni, Nunung dan Solekan, 2010). Pada metode penyulingan cara rebus, ketel suling diisi air sampai volumenya 50% dan dipanaskan. Sebelum air mendidih, terna nilam dimasukkan ke dalam ketel suling, sehingga penguapan air dan minyak atsiri berlangsung bersamaan.

2. Penyulingan dengan uap (steam distillation)

Pada metode ini, air yang menjadi sumber uap panas terletak dalam boiler yang letaknya terpisah dari ketel penyuling. Penyulingan dengan uap sebaiknya dimulai dengan tekanan uap yang rendah (kurang lebih 1 atm), kemudian secara berangsur-angsur tekanan uap dinaikkan menjadi kurang lebih 3 atm. Metode ini membutuhkan tipe alat penyulingan dengan kontruksi yang lebih kuat dan tahan lama dari pada tipe alat penyulingan untuk metode lainnya (Ketaren, 1985). Pada metode ini ketel uap yang berisi air dipanaskan kemudian uapnya dialirkan ke dalam ketel suling yang berisi terna nilam. Partikel-partikel minyak pada bahan akan terbawa bersama uap dan dialirkan ke alat pendingin, sehingga uap air yang bercampur minyak akan mengembun dan mencair kembali. Selanjutnya, dialirkan ke tabung pemisah minyak yang akan memisahkan minyak atsiri dan air. 3. Penyulingan dengan cara kukus (water and steam distillation)

Menurut Hayani (2005), dalam industri pengolahan minyak atsiri dikenal tiga macam sistem penyulingan, yaitu penyulingan air (rebus), penyulingan dengan uap dan air (kukus), serta penyulingan uap. Cara penyulingan yang paling sederhana untuk memperoleh minyak nilam adalah dengan penyulingan air dan uap atau dikukus. Cara ini biasa dilakukan untuk skala kecil, sedangkan untuk skala industri menggunakan cara penyulingan uap. Penyulingan terna nilam untuk mendapatkan minyak atsiri dilakukan antara 6-8 jam.

Pada penyulingan ini terna nilam yang akan disuling diletakkan di atas sarangan berlubang yang menyebabkan bahan tidak berhubungan langsung dengan air mendidih sehingga penyulingan ini disebut juga dengan penyulingan tidak langsung (indirect distillation). Kemudian ketel penyulingan diisi dengan air sampai permukaannya tidak jauh dari bawah sarangan. Terna nilam yang akan disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas.

III. METODOLOGI

3.1 BAHAN

3.1.1 Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan adalah terna tanaman nilam jenis nilam sidikalang (Pogostemon cablin Benth) yang berumur 3, 5 bulan, berasal dari kebun nilam rakyat di Kabupaten Sukabumi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Kebun nilam rakyat di Salabintana, Kab. Sukabumi

3.1.2 Bahan Kimia

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa mutu minyak nilam yang dihasilkan. Bahan kimia tersebut terdiri dari etanol 90%, KOH 0.1 N dan 0.5 N, HCl 0.5 N, dietil eter, phenolptalein, Natrium Sulfat anhidrat, toluene dan aquades.

3.2 ALAT

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat penyulingan kapasitas 2 kg dengan spesifikasi alat seperti yang terdapat pada pada Lampiran 1, peralatan untuk proses pengeringan seperti rak bambu dengan tinggi 50 cm dari lantai, terpal, dan tali gantungan dengan ketinggian 180 cm dari lantai, peralatan gelas (labu Erlenmeyer, gelas piala, gelas ukur, pipet volumetrik dan beaker glass), labu penyabunan, buret, refraktometer, pompa vakum, statif, piknometer, polarimeter, alat kromatografi, higrometer, termometer dan timbangan. Sedangkan peralatan untuk analisa digunakan spektrofotometer, kromatografi gas, aufhauser dan peralatan laboraturium lainnya.

3.3 METODE PENELITIAN

3.3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan terdiri atas; pemanenan tanaman nilam kemudian dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari selama 4 jam, kemudian diangin-anginkan selama 5 hari diatas rak bambu dan setiap 10 jam diukur kadar air dan kadar minyaknya sampai 120 jam. Prosedur analisanya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.3.2 Penelitian Utama

Proses pengeringan nilam dimulai dengan mengeringkan ±10 kg terna nilam basah dengan 2 faktor perlakuan utama yaitu lama pengeringan dan tempat pengeringan terna nilam.

a. Faktor A (lama pengeringan)

A1 : terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 6 jam kemudian diangin-anginkan selama 4 hari (j6,a4)

A2 : terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 4 jam kemudian diangin-anginkan selama 5 hari (j4,a5)

A3 : terna nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam kemudian diangin-anginkan selama 8 hari (j2,a8)

A4 : terna nilam dikeringkan tanpa sinar matahari selama 9 hari (j0,a9) b. Faktor B (tempat pengeringan)

B1 : terna nilam disusun merata pada lantai yang dilapisi tikar/terpal dengan ketebalan 15 cm (L)

B2 : terna nilam disusun di atas rak bambu yang tingginya 50 cm dari tanah dengan ketebalan 15 cm (R)

B3 : terna nilam diikat dengan diameter 5 cm kemudian digantung dengan tali (G) dengan ketinggian 180 dari tanah

Pada perlakuan pengeringan dengan cara penjemuran langsung di bawah sinar matahari yang dilanjutkan dengan pengering-anginan, terna nilam dijemur dibawah sinar matahari langsung selama waktu yang telah ditetapkan, selanjutnya terna nilam dikering-anginkan di dalam saung yang atapnya terbuat dari seng namun tidak berdinding. Setelah terna nilam kering, maka dilakukan perajangan terhadap terna nilam dengan ukuran rajangan 5-8 cm. Nilam yang telah dirajang kemudian disuling dengan pengambilan bahan baku nilam secara acak (tidak ada perbandingan antara daun dan batang nilam yang akan disuling). Proses penyulingan bahan berlangsung menggunakan metode penyulingan cara kukus (water and steam distillation ).

Waktu penyulingan dihitung mulai dari kondensat pertama yang keluar dari kondensor sampai minyak tidak keluar lagi dari bahan yang tersuling. Pada penelitian ini, lama penyulingan ± 7 jam dari waktu kondensat pertama keluar. Kemudian minyak nilam kasar yang diperoleh dipisahkan dari air dengan cara menambahkan Na2SO4 anhidrat dan Na2SO4 anhidrat akan mengikat air dan mengendap

di bawah, sehingga minyak nilam bebas air dapat diperoleh dengan cara penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Minyak nilam bebas air disimpan dalam botol gelas dan siap untuk dianalisis mutunya.

Penyulingan dikukus (7 jam)

Minyak nilam

Analisa mutu Terna nilam

Pengeringan

(dengan variasi perlakuan cara pengeringan dan lama pengeringan)

Perajangan (5-8 cm)

Dehidrasi dengan Natrium Sulfat Anhidrat

Saringan Natrium Sulfat yang sudah

mengikat air

Minyak nilam bebas air

3.3.3 Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari dua faktor dengan dua kali ulangan. Faktor cara pengeringan terdiri dari 4 taraf dan faktor tempat pengeringan terdiri dari 3 taraf.

Model matematis Rancangan Percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Yijk 1 = µ + Ai + Bj + AB(ij) + ε(ijk) ;

i = 1, 2, 3, 4

j = 1, 2, 3 k = 1,2 Dimana:

Yijk 1 : variabel respon yang diukur

µ : nilai tengah populasi (rata-rata sesungguhnya) Ai : pengaruh faktor cara pengeringan pada taraf ke-i

Bj : pengaruh faktor lama pengeringan pada taraf ke-j

AB(ij) : pengaruh interaksi dari faktor cara pengeringan taraf ke-i dengan faktor

lama pengeringan taraf ke-j serta ulangan ke k

ε(ijk) : pengaruh galat dari unit percobaan ke-k dalam kombinasi perlakuan ij

Variabel respon yang diukur ( Yijk) adalah kadar air terna nilam, kadar minyak dan rendemen

yang prosedur analisanya dapat dilihat pada Lampiran 2. Selain itu juga dianalisa warna, bau, bobot jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam alkohol 90%, bilangan asam, bilangan ester dari minyak nilam yang dihasilkan dengan prosedur analisa dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Lampiran 3 juga dapat dilihat prosedur pengukuran kadar/komposisi penyusun minyak nilam menggunakan GC (Kromatografi Gas) dari tiga minyak nilam hasil perlakuan terbaik.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PENELITIAN PENDAHULUAN

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan kadar air semakin rendah dan kadar minyak semakin tinggi dengan semakin lamanya waktu pengeringan. Rata- rata kadar air terendah diperoleh setelah dikeringanginkan selama 120 jam sebesar 16 %, sedangkan kadar minyak tertinggi diperoleh setelah dikeringanginkan selama 90 jam dengan kadar air sebesar 21 %. Nilai kadar air yang didapatkan memenuhi kriteria penyulingan minyak nilam yang bermutu sesuai dengan literatur dari Rusli dan Hobir dalam Sari dan Sundari (2010) yang menyatakan bahwa ada beberapa kriteria terna penyulingan minyak nilam yang bermutu diantaranya adalah kadar air antara 15-25%, perbandingan daun dan batang adalah 2 : 1, jenis bahan Pogostemon cablin Benth. Rincian nilai kadar air dan kadar minyak terna nilam dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.2 PENELITIAN UTAMA

4.2.1 Kadar Air Terna Nilam

Pada proses pengeringan, terna nilam akan mengalami pengurangan kadar air, pengurangan kadar air pada awalnya hanya terjadi pada permukaan bahan, jika temperatur sekitar jauh lebih tinggi dari temperatur bahan. Faktor yang mempengaruhi kadar air bahan selelah dikeringkan adalah kecepatan pengeringan dan lama pengeringan. Kadar air terna nilam yang dihasilkan oleh kombinasi perlakuan dalam penelitian ini berkisar antara 10.77-17.76 % dapat dilihat pada Gambar 12. Lamanya waktu pengeringan mempengaruhi mutu terna nilam yang akan disuling sehingga akan mempengaruhi mutu minyak nilam yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5a, faktor cara pengeringan dan lama waktu pengeringan berpengaruh nyata terhadap kadar air terna nilam yang dihasilkan (nilai P<0.05). Sedangkan uji interaksi pada kedua faktor tidak memberikan pengaruh terhadap kadar air terna nilam yang dihasilkan (P>0.05).

Uji lanjut Duncan pada Lampiran 5a, memperlihatkan bahwa pengaruh pengeringan di lantai, berbeda nyata dengan pengeringan di rak dan digantung terhadap kadar air terna yang dihasilkan. Begitu pula dengan pengaruh pengeringan di rak berbeda nyata dengan pengeringan dengan cara digantung terhadap kadar air terna nilam yang dihasilkan. Pengeringan dengan cara digantung menghasilkan kadar air terna nilam yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena kecepatan penguapan air pada terna yang digantung lebih tinggi dibandingkan dengan yang di rak ataupun di lantai. Penguapan air yang lebih cepat pada terna yang digantung ini dapat disebabkan karena ketinggian bahan dari lantai yang cukup tinggi sehingga membuat sirkulasi udara semakin lancar dan penguapan juga semakin dipercepat oleh adanya bantuan angin. Menurut Warsito dan Naubnome (2009), ada berbagai faktor yang menghambat dan mempercepat kecepatan dan jumlah penguapan diantaranya: suhu, angin, luas permukaan, dan tekanan udara. Angin sangat mempercepat terjadinya penguapan, karena angin mengganti udara basah dekat permukaan air dengan udara kering.

Begitu pula dengan pengaruh lama pengeringan terhadap kadar air dapat dilihat pada uji Duncan bahwa penjemuran selama 4 jam kemudian diangin-anginkan selama 5 hari (j4,a5) memiliki kadar air lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding penjemuran 6 jam dan diangin-anginkan selama 4 hari (j6,a4), dan penjemuran 2 jam dan diangin-anginkan selama 8 hari (j2,a8). Selain itu penjemuran 6 jam dan diangin-anginkan selama 4 hari (j6,a4) juga lebih tinggi dan berbeda nyata dengan penjemuran 2 jam dan diangin-anginkan selama 8 hari (j2,a8), tapi tidak berbeda nyata terhadap terna

yang hanya dikeringanginkan selama 9 hari (j0.a9). Dari hasil ini dapat diketahui bahwa penjemuran 2 jam dan diangin-anginkan selama 8 hari (j2,a8) menghasilkan kadar air terendah. Hal ini disebabkan karena semakin lama proses pengeringan maka air yang menguap juga akan semakin banyak dan kadar air terna nilam semakin turun.

Gambar 12. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap kadar air terna nilam

4.2.2 Rendemen

Rendemen minyak nilam dinyatakan dalam perbandingan antara volume minyak yang dihasilkan dengan berat terna nilam yang disuling. Rendemen minyak nilam yang dihasilkan berkisar antara 1.89-2.99% seperti yang terdapat pada Tabel 11 di Lampir 4. Selain itu dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa terna nilam yang dikeringkan di atas rak memiliki rendemen tertinggi untuk semua lama waktu pengeringan. Rendemen tertinggi diperoleh pada perlakuan terna nilam dikeringkan di atas rak bambu dengan penjemuran selama 4 jam di bawah sinar matahari dan dikeringanginkan selama 5 hari R(j4,a5). Rendemen pada perlakuan R(j4,a5) memberikan rendemen tertinggi karena kadar air yang dimiliki memenuhi syarat penyulingan yang baik, bila dibandingkan dengan kadar air perlakuan lain. Hal ini dapat dilihat dari kadar air yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5b, faktor cara pengeringan dan lama waktu pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan (nilai P>0.05), begitu juga dengan uji interaksi pada kedua faktor tidak berpengaruh terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan (P>0.05). Selain itu, pada Lampiran 6 juga dapat diketahui bahwa perlakuan terbaik yaitu pengeringan di atas rak dengan lama penjemuran 4 jam lalu dikeringanginkan selama 5 hari menghasilkan rendemen sebesar 2.99 yang lebih tinggi dari rendemen hasil perlakuan standar (dijemur langsung di bawah sinar matahari selama 2 hari dia atas lantai), tentang data rendemen hasil perlakuan standar di beberapa daerah juga dapat dilihat pada Lampiran 7.

4.2.3 Warna Minyak Nilam

Warna minyak nilam merupakan salah satu parameter mutu minyak nilam yang dapat ditentukan dengan cara visual. Warna minyak nilam yang dihasilkan pada penelitian ini secara organoleptik tidak berbeda nyata antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Berdasarkan hasil uji friedman pada Lampiran 5c, faktor cara pengeringan dan lama waktu pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap warna minyak nilam yang dihasilkan (nilai P>0.05).

Dari hasil organoleptik juga dapat diketahui bahwa menurut panelis minyak yang memiliki warna paling jernih dari semua hasil perlakuan adalah minyak hasil metode pengeringan G(j4,a5). Walaupun demikian, semua minyak yang dihasilkan telah memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk warna minyak nilam yaitu kuning muda sampai coklat kemerahan, seperti dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Penampilan warna minyak nilam secara visual

4.2.4 Bau Minyak Nilam

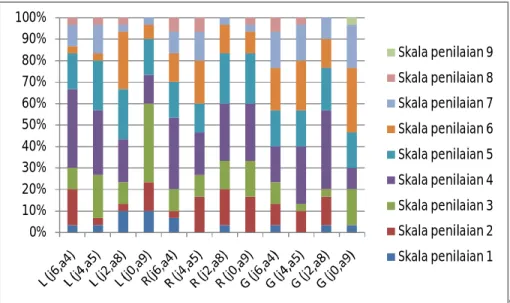

Sifat fisik minyak nilam dapat juga diketahui dari bau minyak nilam yang dihasilkan. Dalam penelitian ini bau minyak nilam diuji dengan metode uji hedonik. Berdasarkan hasil uji friedman pada Lampiran 5d, faktor-faktor perlakuan berbeda secara signifikan dan mempengaruhi minyak nilam yang dihasilkan (nilai P<0.05). Dari uji organoleptik dapat diketahui bahwa cara pengeringan dengan digantung menghasilkan minyak nilam dengan bau yang paling disukai oleh panelis dan dari semua metode pengeringan minyak nilam yang paling disukai oleh panelis adalah minyak nilam hasil pengeringan G(j0,a9) seperti yang terlihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Pengaruh perlakuan terhadap kesukaan panelis terhadap warna minyak nilam

Keterangan :

1 = amat sangat tidak disukai 4 = agak kurang suka 7 = lebih suka 2 = sangat kurang disukai 5 = suka 8 = sangat lebih suka 3 = kurang disukai 6 = agak lebih suka 9 = amat sangat suka

4.2.5 ANALISA MUTU

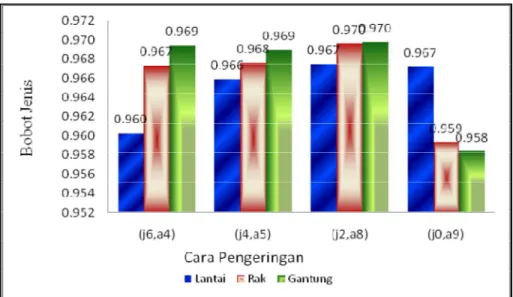

4.2.5.1 Bobot Jenis

Bobot jenis merupakan perbandingan antara berat minyak pada suhu yang ditentukan dengan berat air pada volume air yang sama dengan volume minyak pada suhu tersebut. Kisaran nilai bobot jenis menurut SNI 06-2385-2006 adalah 0.950-0.975. Nilai bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 0.9584 – 0.9698 dapat dilihat pada Gambar 15.

Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5e, faktor cara pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan (nilai P>0.05), sedangkan lamanya waktu pengeringan dan uji interaksi pada kedua faktor berpengaruh nyata terhadap bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan (P<0.05).

Uji lanjut Duncan pada Lampiran 5e memperlihatkan (j6,a4) berbeda nyata dengan (j2,a8) dan (j0,a9). Sedangkan (j4,a5) tidak berbeda nyata dengan (j2,a8) dan (j6,a4). Uji lanjut Duncan pada interaksi antara cara pejemuran dan lama waktu pengeringan menunjukkan bahwa metode pengeringan G(j0,a9) tidak berbeda nyata dengan R(j0,a9) dan L(j6,a4), tapi berbeda nyata dengan metode pengeringan lainnya. Metode pengeringan G(j2,a8) menghasilkan minyak nilam dengan bobot jenis yang tertinggi. Hal ini dapat disebabkan karena proses pengeringan yang cukup lama membuat fraksi ringan telah menguap terlebih dahulu, sedangkan fraksi berat masih bertahan didalam bahan. Selain itu tingginya nilai bobot jenis juga dapat disebabkan oleh proses oksidasi, sesuai dengan penelitian Sitohang (2000) yaitu selama pengeringan terjadi oksidasi minyak sehingga terbentuk suatu molekul baru yang mengakibatkan bobot jenis menjadi lebih tinggi. Selain itu dari Gambar 15 dapat diketahui bahwa bobot jenis minyak nilam yang dikeringkan di atas lantai lebih rendah dibandingkan yang di atas rak dan bobot jenis minyak nilam hasil pengeringan di atas rak lebih rendah dibanding yang digantung (BJ gantung>BJ rak>BJ lantai). Hal ini dapat disebabkan oleh proses penguapan air

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Skala penilaian 9 Skala penilaian 8 Skala penilaian 7 Skala penilaian 6 Skala penilaian 5 Skala penilaian 4 Skala penilaian 3 Skala penilaian 2 Skala penilaian 1

yang terjadi pada terna nilam yang digantung lebih cepat dibanding yang di rak dan di atas lantai. Hal ini menyebabkan komponen ringan yang ada pada terna nilam yang digantung lebih cepat menguap juga sehingga yang tertinggal lebih banyak fraksi berat.

Gambar 15. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan

Nilai bobot jenis dipengaruhi oleh komponen-komponen kimia yang terkandung di dalamnya, sehingga apabila nilai bobot jenis terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat diketahui bahwa ada senyawa-senyawa lain yang ada di dalam minyak nilam. Dari Gambar 15 di atas dapat diketahui bahwa semua bobot minyak masuk ke dalam SNI. Bobot jenis juga menandakan perbandingan jumlah fraksi berat dan fraksi ringan yang terkandung dalam minyak. Semakin banyak fraksi berat yang dikandung, maka bobot jenisnya akan semakin tinggi.

4.2.5.2 Indeks Bias

Indeks bias menunjukkan kemampuan minyak nilam dalam membiaskan atau membelokkan cahaya yang dilewatkan sehingga mendekati atau menjauhi garis normal. Nilai indeks bias minyak nilam menurut SNI adalah 1.507-1.515. Nilai indeks bias minyak nilam yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 1.507 – 1.510 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 16.

Dari Gambar 16 dapat diketahui bahwa semua nilai indeks bias masuk ke dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) dan indeks bias tertinggi didapat dari perlakuan G(j6,a4). Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5f, faktor cara pengeringan dan interaksi kedua faktor perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan (nilai P>0.05), sedangkan lamanya waktu pengeringan memberikan pengaruh nyata terhadap indeks bias minyak nilam yang dihasilkan (P<0.05).

Uji lanjut Duncan Lampiran 5f memperlihatkan bahwa metode pengeringan (J0,a9) menghasilkan minyak nilam dengan nilai indeks bias terendah dan berbeda nyata dengan metode pengeringan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena proses pengeringan yang terlalu lama menyebabkan terjadinya degradasi komponen tertentu dari minyak nilam yang dikandung oleh terna nilam. Hal ini sesuai dengan penelitian Irfan (1989) yang mengatakan bahwa bobot jenis, indeks bias

1.509 1.509 1.509 1.507 1.510 1.509 1.510 1.508 1.510 1.509 1.509 1.509 1.505 1.506 1.507 1.508 1.509 1.510 1.511

(j6,a4) (j4,a5) (j2,a8) (j0,a9)

Lantai Rak Gantung

In

d

ek

s

B

ia

s

Cara Pengeringan

dan komponen berat yang polar dalam minyak semakin meningkat dengan semakin lama pengeringanginan.

Gambar 16. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap indeks bias minyak nilam yang dihasilkan

Seperti halnya bobot jenis, indeks bias dipengaruhi oleh panjang rantai karbon yang terkandung dalam minyak serta ikatan rangkapnya. Semakin banyak senyawa yang berantai karbon panjang dan semakin banyak ikatan rangkapnya, indeks biasnya semakin besar. Fraksi berat membuat kerapatan semakin tinggi sehingga sinar yang datang akan dibiaskan mendekati garis normal.

4.2.5.3 Putaran Optik

Minyak nilam memiliki kemampuan memutar bidang polarisasi karena komponen kimia dalam minyak bersifat optik aktif. Arah pemutaran bidang polarisasi suatu minyak merupakan penggabungan dari arah pemutaran bidang polarisasi masing-masing komponen. Nilai putaran optik untuk minyak nilam yang disyarat oleh SNI 06-2385-2006 adalah (-48o)-(-65o). Nilai putaran optik dari minyak nilam yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 52.7o - 58.3o dapat dilihat pada pada Tabel 14 pada Lampiran 4.

Dari Tabel 14 juga dapat diketahui bahwa minyak nilam hasil metode pengeringan G(j4,a5) memiliki nilai putaran optik tertinggi dan semua nilai putaran optik yang dihasilkan oleh minyak nilam yang dihasilkan memenuhi SNI. Selain itu dari Gambar juga dapat diketahui bahwa nilai putaran optik minyak hasil metode pengeringan dengan cara digantung lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nilam hasil pengeringan di atas rak ataupun di atas lantai. Hal ini disebabkan karena terna nilam yang digantung lebih banyak memiliki senyawa yang memiliki atom karbon asimetris akibat fraksi ringan telah menguap terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5g, faktor cara pengeringan, lama waktu pengeringan dan interaksi kedua fakror perlakuan tidak berpengaruh terhadap putaran optik minyak nilam yang dihasilkan (nilai P>0.05).

Minyak nilam yang dihasilkan memiliki nilai indeks bias yang negatif, hal ini menandakan bahwa minyak nilam yang dihasilkan memiliki senyawa-senyawa yang mampu memutar bidang polarisasi ke arah kiri (levo rotary). Menurut Rizal (2010), senyawa yang mampu memutar memutar

bidang polarisasi adalah senyawa yang memiliki atom karbon asimetris. Pada minyak nilam salah satu senyawa yang memiliki atom karbon asimetris adalah patchouli alcohol.

4.2.5.4 Kelarutan dalam Alkohol

Minyak nilam seperti minyak atsiri lainnya memiliki kemampuan untuk larut di dalam alkohol pada perbandingan tertentu. Menurut SNI 06-2385-2006, minyak nilam dapat larut jernih pada perbandingan volume minyak dan etanol 90%b maksimal 1:10. Kelarutan alkohol dari minyak nilam yang dihasikan dari penelitian ini minimal berkisar antara 1 : 4 sampai 1 : 6 dapat dilihat pada Gambar 17. Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa semua minyak nilam yang dihasilkan pada cara pengeringan yang berbeda ini memenuhi SNI untuk syarat kelarutan dalam alkohol 90%.

Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5h, faktor cara pengeringan dan lama waktu pengeringan berpengaruh nyata terhadap kelarutan dalam alkohol 90% minyak nilam yang dihasilkan (nilai P<0.05), sedangkan interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelarutan dalam alkohol 90% (P>0.05).

Uji lanjut Duncan (Lampiran 5h) memperlihatkan bahwa pengeringan dilantai berbeda nyata dengan rak namun rak tidak berbeda dengan gantung. Sedangkan metode pengeringan (j0,a9) berbeda nyata dengan metode pengeringan (j6,a4) dan berbeda nyata dengan metode pengeringan (j4,a5). Minyak nilam hasil penyulingan dari terna nilam hasil pengeringan (j0,a9) memiliki kelarutan yang rendah dalam alkohol yang dapat diketahui dengan semakin banyaknya alkohol yang dibutuhkan untuk melarutkan minyak nilam. Hal ini menunjukkan bahwa minyak tersebut memiliki komponen senyawa hidrokarbon teroksigenasi yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak yang lainnya. Mudahnya senyawa hidrokarbon teroksigenasi larut dalam alkohol dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon seperti terpen karena senyawa hidrokarbon teroksigenasi relatif lebih bersifat polar dibandingkan dengan golongan terpen.

Gambar 17. Pengaruh cara dan lama pengeringan terhadap kelarutan minyak nilam yang dihasilkan dalam alkohol 90%

Keterangan :

1 : 4 artinya minyak nilam larut dalam alkohol dengan perbandingan 1 : 4 sampai dengan 1 : 10 1 : 5 artinya minyak nilam larut dalam alkohol dengan perbandingan 1 : 5 sampai dengan 1 : 10 1 : 6 artinya minyak nilam larut dalam alkohol dengan perbandingan 1 : 6 sampai dengan 1 : 10

4.2.5.5 Bilangan Asam

Menurut SNI 06-2385-2006 batas maksimum bilangan asam adalah 8 mg KOH/g minyak. Nilai bilangan asam minyak nilam yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 2.24 – 6.59 dapat dilihat pada Gambar 19 di bawah ini. Berdasarkan Gambar 19 tersebut dapat diketahui bahwa semua minyak nilam yang dihasilkan pada cara pengeringan yang berbeda ini memenuhi SNI untuk syarat bilangan asam. Berdasarkan Gambar tersbut juga dapat diketahui bahwa semakin lama pengeringan-anginan maka bilangan asam akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin lama pengeringan maka kerusakan komponen nilam juga semakin tinggi, misalnya asam mungkin terbentuk dari oksidasi terpen atau hidrolisis ester didalam minyak nilam.

Selain itu, berdasarkan Gambar 19 dapat dilihat juga bahwa nilai bilangan asam dari minyak yang disuling dari terna nilam yang dikeringkan di atas lantai memiliki nilai bilangan asam yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena sirkulasi dari udara dilantai yang kurang lancar sehingga menyebabkan penguapan air kurang berjalan baik sehingga kadar air masih tinggi dan ditumbuhi oleh jamur dan sejenisnya. Adanya jamur pada terna nilam menyebabkan kerusakan komponen/senyawa yang dikandung minyak berupa hidrolisis ester dan oksidasi oleh enzim-enzim oksidase yang mengakibatkan minyak nilam yang dihasilkan memiliki bilangan asam yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis varian pada Lampiran 5i, faktor cara pengeringan, lama waktu pengeringan dan interaksi antara kedua faktor perlakuan berpengaruh nyata terhadap nilai bilangan asam minyak nilam yang dihasilkan (nilai P<0.05). Uji lanjut Duncan (Lampiran 5i) memperlihatkan bahwa penjemuran dilantai berbeda nyata dengan penjemuran di rak dan digantung dan sangat berpengaruh nyata terhadap nilai bilangan asam. Begitu pula untuk masing-masing lama waktu penjemuran sangat berpengaruh nyata terhadap nilai bilangan asam minyak nilam yang dihasilkan. Dapat diketahui bahwa penjemuran 6 jam dan diangin-anginkan selama 4 hari di rak memberikan nilai bilangan asam terkecil. Hal ini dapat disebabkan karena kerusakan yang dialami minyak/dekomposisi minyak yang disuling dari terna yang dikeringkan dengan cara ini lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan literature yang mengatakan bahwa semakin lama pengeringan maka akan menyebabkan resiko kerusakan juga semakin tinggi, sehingga bilangan asam semakin tinggi juga, begitu juga sebaliknya.

Uji lanjut Duncan interaksi dari kedua faktor perlakuan cara pengeringan dan lama waktu pengeringan (Lampiran 5i) memperlihatkan bahwa L(j0,a9) berbeda nyata dengan L(j6,a4) dan berbeda nyata dengan R(j6,a4), G(j6,a4), G(j4,a5) dan R(j4,a5). Minyak dari R(j4,a5) memberikan nilai bilangan asam terkecil atau kondisi terbaik. Hal ini disebabkan karena kerusakan yang terjadi sedikit karena proses pengeringan yang tidak terlalu lama dan berjalan baik, serta proses penguapan yang lebih cepat karena sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan yang dijemur di lantai.

Minyak nilam mengandung sejumlah kecil asam organik bebas yang terbentuk secara alamiah atau yang dihasilkan dari proses oksidasi dan hidrolisis ester. Pengeringanginan yang lama akan menghasilkan asam karena selama proses pengeringan terjadi proses oksidasi dan hidrolisis ester.