KESE

EJAHTER

Diaju

M

P

UN

RAAN PS

USIA D

S

ukan untuk M

Memperoleh

Program

Di Retna Dw NIM

PROGRAM FAKULT NIVERSITA

YO

IKOLOG

EWASA A

S k r i p s i

Memenuhi Sa

Gelar Sarjan

m Studi Psik

isusun Oleh wi Palupi Wu M : 0491140

M STUDI PS TAS PSIKO AS SANATA GYAKART

2011

GIS WANI

AWAL

alah Satu Sy

na Psikologi

kologi

h:

ulandari 079

SIKOLOGI OLOGI

A DHARMA TA

ITA LAJA

yarat

i

A

iv

HALAMAN MOTTO

“Ia membuat segal a sesuatu indah pada wak tuny a.” (Pengk hotbah 3 : 11)

“Kedamai an tidak datang begitu saja. Kedamai an hadir k arena al asan y ang jelas. All ah memilik i semua al asan y ang tidak dimilik i oleh dunia. Karena

itu hany a All ah, dan buk an dunia, y ang dapat memberi k edamai an.”

(Billy Graham)

“Jangan pernah tak ut terjatuh, sebab i tu adal ah proses y ang membuat seseorang berani bangk i t dan berani mendak i l agi dan l agi hi ngga suk ses.”

(NN)

“Empat l angk ah k esuk sesan : buat rencana sesuai tujuan, persi apk an dengan doa, mulai dengan cara y ang positif , k erjak an terus-menerus.”

(Willi am Arthur Ward)

“Kecemasan tidak ak an menghil angk an k esusahan masa y ang ak an datang tetapi justru hany a ak an menghabi sk an k ek uatan k ita hari ini.”

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Tuhan Y esus K ristus...

K arena segala karya adalah wujud syukur atas anugerah-N ya....

B apak dan I bu Sukamto...

vii

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS WANITA LAJANG USIA DEWASA AWAL

Retna Dwi Palupi Wulandari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis wanita lajang pada usia dewasa awal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang difokuskan pada fenomena tertentu dengan subjek penelitian 3 orang wanita lajang yang berusia di atas 30 tahun, lulusan S1, bekerja dan berdomisili di Yogyakarta. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan sistem terbuka dan bersifat semiterstruktur. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Kredibilitas hasil penelitian dicapai dengan tiga cara, yaitu konfirmasi data dengan subjek, triangulasi metode (dipakainya dua metode yang berbeda untuk meneliti hal yang sama), serta konsep kecukupan referensial dengan menggunakan tape recorder untuk merekam hasil wawancara sebagai data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesejahteraan psikologis para wanita lajang tersebut ke arah positif. Hal ini ditandai dengan kemampuan para subjek dalam menerima diri berupa rasa syukur atas kemampuan yang dimiliki serta kelebihan dan kekurangan mereka; menjalin hubungan positif dengan keluarga, teman dan sahabat; kemampuan penguasaan lingkungan; memiliki tujuan hidup ke masa depan; dan pengembangan diri dalam kemampuan dan kepribadian. Pada kemampuan otonomi diri, ketiga subjek telah mampu memenuhi kebutuhan finansial dari penghasilan mereka. Selain itu, subjek 1 dan subjek 2 memiliki kemampuan otonomi berupa kemampuan mempertahankan prinsip hidup dan keteguhan dalam pendirian. Berbeda dari kedua subjek, subjek 3 masih mudah terpengaruh dan tergantung pada orang lain. Dalam menghadapi tekanan sebagai wanita lajang, ketiga subjek menunjukkan reaksi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal yang berbeda.

viii

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SINGLE WOMEN ADULT EARLY AGE

Retna Palupi Dwi Wulandari

ABSTRACT

This study aims to determine how the psychological well-being of single women in early adulthood looks like. This type of research is a qualitative descriptive study that focused on a particular phenomenon with a subject of study of 3 single women over the age of 30 years, S1 graduates, working and living in Yogyakarta. Researchers determined the subjects based on criteria that have been determined. Data is collected by interview and observation. Interviews in this study using an open system that is semistructured. While the observation is carried out by participant observation. The credibility of research results achieved in three ways, namely confirmation of data by subject, the triangulation method (two different methods for researching the same thing), and the concept of referential adequacy using a tape recorder to record the result of interviews as a data. The results of this study indicate that in general the condition of psychological well-being of single women is in the positive direction. It is characterized by the ability of the subjects in the self-acceptance in the form of gratitude for the capabilities as well as their advantages and disadvantages; establish positive relationships with family, friends and companions; the ability of environmental mastery; have a purpose in life into the future, and self-development in the ability and personality. On the ability of self-autonomy, the three subjects have been able to meet the financial needs of their income. In addition, subject 1 and subject 2 have the ability to maintain the principle of autonomy of the ability and determination to live in the establishment. Different from the two subjects, subject 3 was easily influenced and dependent on others. In the face of pressure as a single woman, three subjects showed a different reaction. This is influenced by a different neighborhood.

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi

ini dengan baik. Hari-hari yang sedikit berbeda karena “skripsi” menjadi bagian

dari kehidupan. Ternyata, perjuangan dan pengalaman dalam proses penulisan

skripsi ini memberikan banyak makna bagi penulis, selain sekedar pemenuhan

syarat pencapaian gelar kesarjanaan.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis

banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta pengarahan dari

berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, dengan segala

kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan perlindungan,

pengharapan, kekuatan, dan keajaiban-keajaiban dalam menjalani hidup.

2. Dr. Christina Siwi Handayani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Titik Kristiyani, M.PSi., selaku Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

4. P. Henrietta P.D.A.D.S., S.Psi., M.A., selaku dosen pembimbing akademik,

terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan selama ini.

5. ML. Anantasari, S.Psi., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

xi

saran serta dukungan yang membuat penulis mampu menyelesaikan karya ini

dan mengalahkan rasa takut dalam proses pengerjaan skripsi. Sungguh Ibu

Peri, kebaikan, kesabaran dan kelembutanmu mengalihkan duniaku…

6. Agung Santoso, S.Psi., M.A. dan C. Wijoyo Adinugroho, S.Psi. selaku dosen

penguji skripsi, terimakasih atas masukan-masukannya.

7. T. Priyo Widiyanto, M.Si., yang telah memberi kesempatan pada peneliti

untuk bergabung dalam P2TKP angkatan 2008. Terima kasih juga kepada

Pak Toni, Mbak Tia, Dra. Pratidarmanastiti, M.S., Kristiana Dewayani,

S.Psi., M.Si., dan Mbak Diana atas bimbingan, pelajaran berharga, semangat

dan rasa kekeluargaan selama berproses di P2TKP.

8. Segenap dosen di Fakultas Psikologi USD, terima kasih atas ilmu dan

dinamika yang penulis peroleh selama belajar di Fakultas Psikologi.

9. Mas Gandung, Mbak Nanik, Mas Doni, Mas Muji dan Pak Gie’ yang dengan

sabar membantu dan memberikan kemudahan bagi penulis selama proses

studi penulis di Fakultas Psikologi… maaf jika selama ini sering merepotkan.

10. Mbak Wiwing, Mbak Yustin dan Mbak Rini, terimakasih atas pembelajaran

melalui interaksi selama ini. Sungguh, banyak hal berharga yang saya dapat

saya petik...

11. Bapak dan ibu tercinta atas segala doa, kasih sayang, kehangatan dan

dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga atas rasa percaya yang

diberikan sehingga penulis mampu belajar menjadi lebih dewasa dan mandiri

xii

disediakan meskipun bapak dan ibu sedang dalam kesulitan. Maaf jika

sempat ada rasa kecewa karena keterlambatan ini……. I love u……

12. Mbak Nung dan Mas Aris, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang

kalian berikan sampai hari ini. Juga untuk Pangeran Kecil “Nevan” dan

“Radit” (hey…Tante udah jadi sarjana nich…….)

13. Keluarga besar 367B : Widhut, d’Nimas, Irma, Ajeng, Kak Dewi, Mbak

Nanik, Cik Ivana, Cik Lusi, Dewik, Vina, Merly, Hesti dan seluruh

alumni-alumninya, semua pahit yang ada tidak akan berubah jadi manis tanpa

kalian…. kalian semua tidak hanya teman tapi keluarga buat aku… Tak lupa

juga untuk pengunjung setia 367B : Aa’ Utiez, Aa’ Hima, Aa’ Hevi,

Monyonk, Desti... canda tawa kalian semakin mewarnai istana kami...

14. Yudi, yang pernah dan telah hadir kembali dalam perjalanan hidupku...

Terimakasih untuk doa, dukungan dan kasih yang tiada henti... Ingatlah,

bagaimanapun juga, semuanya akan indah pada waktunya...

15. Jojow Mojow, atas waktu dan tenaganya demi verbatimku... Tengkyu yah...

16. Sahabat-sahabat terbaik dalam hidup penulis : Lucia Peppy Novianti,

Rahadyan Widaruningtyas, dan Purnaning Wahyuni Astuti, terima kasih

kalian selalu ada disaat suka maupun duka. Banyak pelajaran hidup yang

telah aku bagi bersama kalian. Tuhan sungguh baik karna telah mengirim

kalian untuk melengkapi hidupku….

17. Sahabat-sahabatku selama di Psikologi : Devi, Inne, Adip, Yoyok, Wawan,

Betty, Patje dan Yuni, terima kasih atas jalinan indah yang kita rangkai

xiii

lupa untuk Lusi, Tinul, Kaka, Nico, Lala, Kike, Helen, Simin, Thithit, Johan,

Wilis, Panji, akhirnya…..☺ Tetap semangat Temans….!!! perjuangan kita

tidak hanya sebatas skripsi saja….

18. Teman-teman di UNISON, bukan waktu yang sebentar aku berdinamika

bersama kalian semua, banyak hal yang aku pelajari dari kalian... makasih

banyak ya mas bro untuk pengalaman, kerja sama dan dukungan selama ini...

19. Teman-teman Psikologi, terlebih teman-teman seperjuanganku angkatan

2004, terima kasih atas dinamikanya selama ini.

20. Teman-teman asisten P2TKP angkatan 2008 dan 2009, terima kasih atas

proses pembelajaran serta kerjasama yang indah dan menyenangkan selama

kita bekerja bersama.

21. Serta semua pihak di sekitar penulis yang belum penulis sebutkan satu per

satu dalam karya ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang

dapat menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis

menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan

menjadi inspirasi bagi banyak orang dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN MOTTO ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

ABSTRAK ... vii

ABSTRACT ... viii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xiv

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang penelitian ... 1

B. Rumusan Masalah ... 7

C. Tujuan Penelitian ... 7

D. Manfaat Penelitian ... 8

xv

2. Manfaat Praktis ... 8

BAB II. LANDASAN TEORI ... 9

A. Kesejahteraan Psikologis ... 9

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis ... 9

2. Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis ... 10

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis... 14

B. Wanita Lajang ... 17

1. Pengertian Wanita Lajang ... 17

2. Struktur Kehidupan Masa Dewasa ... 19

3. Tipologi Lajang ... 23

C. Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal ... 25

D. Pertanyaan Penelitian ... 29

BAB III. METODE PENELITIAN ... 30

A. Jenis Penelitian ... 30

B. Variabel Penelitian ... 31

C. Batasan Variabel Penelitian ... 31

D. Subjek Penelitian ... 33

E. Metode Pengumpulan Data ... 34

F. Metode Analisis Data ... 36

G. Kredibilitas Penelitian ... 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 41

A. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian ... 41

xvi

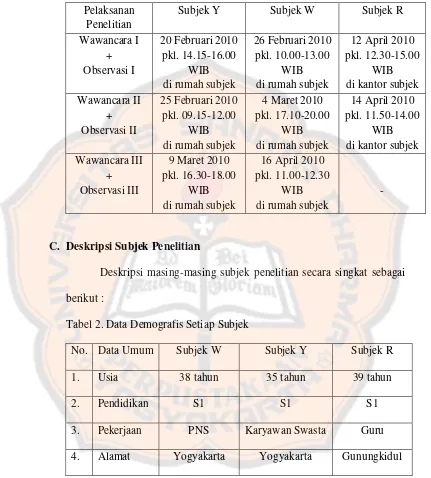

C. Deskripsi Subjek Penelitian ... 44

D. Pembahasan Penelitian ... 45

1. Pembahasan Tiap Subjek ... 45

2. Gambaran Kesejahteraan Psikologis ketiga Subjek ... 75

3. Gambaran Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal ... 88

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 96

A. Kesimpulan ... 96

B. Keterbatasan Penelitian ... 98

C. Saran ... 98

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1 Waktu dan Tempat Pengambilan Data ... 44

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

A Lampiran Instrumen : Pedoman Wawancara ... 102

B Lampiran Data ... 107

1. Subjek 1 Wawancara I Subjek 1 ... 107

Wawancara II Subjek 1 ... 148

Wawancara III Subjek 1 ... 186

2. Subjek 2 Wawancara I Subjek 2 ... 200

Wawancara II Subjek 2 ... 219

Wawancara III Subjek 2 ... 250

3. Subjek 3 Wawancara I Subjek 3 ... 266

Wawancara II Subjek 3 ... 288

C Lampiran Koding Data Wawancara 1. Subjek 1 ... 301

2. Subjek 2 ... 324

3. Subjek 3 ... 343

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sepanjang rentang kehidupan manusia terdapat tuntutan-tuntutan

atau harapan-harapan masyarakat yang harus dikuasai oleh setiap individu

sebagai anggota masyarakat. Havighurst (dalam Ahmadi & Sholeh, 2005)

mengemukakan bahwa perjalanan hidup individu ditandai oleh adanya

tugas-tugas yang harus dipenuhi dan dalam batas-batas tertentu tugas-tugas

tersebut bersifat khas atau spesifik untuk masa-masa kehidupan individu.

Individu yang berhasil menuntaskan tugas-tugas tersebut akan merasa

bahagia dan sukses dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara itu, jika

individu tersebut gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri

individu yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan penolakan

masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas

berikutnya (Havighurst, dalam Rochmah, 2005).

Havighurst juga menyatakan bahwa dalam tiap tahap perkembangan

individu terdapat harapan sosial. Dalam hal ini setiap kelompok budaya

mengharapkan anggotanya menguasai ketrampilan tertentu yang penting dan

memperoleh pola perilaku yang disetujui pada berbagai usia sepanjang

rentang kehidupan. Keterampilan-keterampilan dan pola-pola perilaku

adalah hal yang mutlak bagi penyesuaian-penyesuaian pribadi dan sosial

pada usia-usia tertentu. Oleh karena itu, tiap kelompok kebudayaan

mengharapkan agar tiap-tiap anggotanya memiliki dan melaksanakan

keterampilan-keterampilan dan pola-pola tingkah perilaku tersebut. Salah

satu harapan masyarakat yang harus dikuasai oleh setiap individu pada masa

dewasa awal adalah mencari pasangan hidup.

Masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara

akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak berlangsung ketika

individu berada pada usia dewasa awal (Santrock, 1995). Dengan kata lain,

masa dewasa awal merupakan masa ketika individu mulai mengemban tugas

untuk menikah dan membina keluarga. Masa dewasa awal dimulai dari usia

20 hingga 40 tahun (Berk, 2007) atau akhir usia belasan tahun hingga usia

tigapuluhan tahun (Santrock,1995).

Erikson (dalam Santrock, 1995) juga menjelaskan suatu teori yang

menyatakan bahwa individu pada masa dewasa awal akan mengalami suatu

tahap perkembangan yaitu keintiman dan keterkucilan. Menurut Erikson,

masing-masing tahap perkembangan terdiri dari tugas perkembangan yang

khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi.

Krisis bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan

kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi

krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka.

Pada tahap perkembangan keintiman dan keterkucilan ini, Erikson

menggambarkan keintiman sebagai penemuan diri sendiri pada orang lain

namun kehilangan diri sendiri (Santrock, 1995). Keintiman akan dicapai

lain. Hal ini didukung oleh pendapat Berk (2007) yang menyatakan bahwa

seseorang harus menemukan pasangan dan membangun sebuah ikatan

perasaan yang mereka pertahankan sejak lama untuk mewujudkan suatu

hubungan yang intim. Namun jika individu tidak dapat membentuk suatu

komitmen yang mendalam dengan individu lain, maka mereka akan

mengalami keterkucilan dan penarikan diri (Erikson, dalam Papalia, Olds &

Feldman, 2004).

Mencari pasangan hidup merupakan suatu hal yang tidak mudah

untuk dilakukan setiap orang, sebab pilihan ini menentukan masa depan

(Gunarsa, 1991). Bagi orang dewasa, menikah dan menjadi seorang ibu atau

bapak merupakan peran yang sangat berarti pada masa dewasa. Menurut

Kartono (2006), seorang wanita yang belum menikah dan belum menjadi

seorang ibu pada usia dewasa ini, seringkali dianggap sebagai pribadi yang

gagal karena motif dasar untuk mengembangkan keturunan tidak terlaksana.

Bahkan bagi kebanyakan orang Jawa, seorang wanita dianggap sempurna

jika ia telah menikah dan melahirkan anak.

Sumarah (2000) berpendapat bahwa dalam masyarakat patriarkal,

hidup perkawinan dianggap sebagai satu-satunya jalan yang wajar dan orang

yang menjalani hidup sendirian atau lajang sering menjadi bahan olok-olok

dan pergunjingan. Menikah dipandang sebagai suatu kelaziman, tidak saja

diterima tetapi juga dikehendaki secara sosial. Akibatnya, melajang dapat

dipandang sebagai suatu keterpaksaan yang menyedihkan (Risnawaty,

Indonesia tetap menempatkan menikah dan memiliki anak sebagai prioritas

hidup wanita, sedangkan hidup melajang akan dicap sebagai tidak lengkap.

Sangat sedikit orang yang bisa memahami bahwa jalan hidup lajang

merupakan suatu pilihan bebas yang dapat memberikan kebahagiaan

sepenuhnya bagi orang yang memilihnya. Masyarakat masih menganggap status lajang sebagai sesuatu hal yang janggal, bahkan menganggap sebagai

pertanda adanya cacat psikologis.

Sejak dulu hingga sekarang, nampaknya sebagian besar masyarakat

lebih dapat menerima wanita yang telah memasuki usia dewasa awal yang

telah menikah daripada wanita yang belum menikah atau wanita yang

memilih untuk tidak menikah. Sebaliknya, pria yang membujang tidak

terlalu mendapat tekanan dari masyarakat. Pandangan umum yang diberikan

terhadap pria yang tidak menikah berbeda dengan pandangan terhadap

wanita yang tidak menikah. Menurut Jacoby dan Bernard (dalam Suryani,

2007), dibandingkan dengan pria, umumnya pada usia sekitar 30 tahun,

wanita mendapat tekanan yang lebih besar untuk menikah dari orang tua,

sahabat, bahkan teman kerjanya. Beban menjadi lajang selalu lebih berat

bagi wanita karena tingginya penilaian atas diri wanita, yaitu menjadi istri,

ibu dan sebagai pengatur rumah tangga (Meiyuntariningih, 2001).

Pandangan-pandangan negatif masyarakat mengenai wanita lajang

diperkuat dengan adanya mitos-mitos maupun stereotipe-stereotipe

mengenai wanita lajang di dalam masyarakat. Wanita lajang sering dilihat

merawat, kurang menarik secara seksual, dan lebih egois (Suryani, 2007).

Selain itu penilaian sebagai wanita yang dingin, judes, galak, kesepian,

sombong dan terlalu pemilih menjadi stereotipe lain bagi wanita lajang

(Esterlianawati, 2007). Bahkan sebutan perawan tua dan wanita yang tidak

laku juga menjadi label bagi wanita yang belum menikah pada usia di atas

30 tahun. Semua mitos dan stereotipe ini pada intinya menyatakan bahwa

wanita yang tidak menikah dianggap tidak sehat secara psikologis sehingga

tidak mampu mencapai kesejahteraan psikologis.

Kesejahteraan psikologis merupakan kondisi diri yang dicirikan oleh

dimilikinya kesehatan mental diri yang positif, sedangkan stres, kecemasan

ataupun frustasi merupakan gejala kondisi kesehatan mental yang mengarah

negatif. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu bentuk evaluasi secara

lebih global dan mendalam mengenai kemampuan afektif individu dan

kualitas kehidupannya. Kesejahteraan psikologis merupakan istilah yang

digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu

berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif yang dikemukakan

oleh beberapa ahli psikologi (Ryff, 1989). Fungsi psikologi positif yang

dimaksud oleh Ryff (1989) adalah enam kriteria dari teori-teori psikologi

kepribadian maupun psikologi perkembangan, yaitu : penerimaan diri,

hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi diri, penguasaan

lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan

kenyataannya semakin banyak wanita yang cenderung menunda pernikahan

atau bahkan tidak menikah sama sekali demi kesuksesan karirnya. Menurut

Permanasari (2003), ketika wanita memasuki dunia kerja, timbul suatu

fenomena yang menunjukkan bahwa wanita pekerja yang sukses dalam

karirnya kebanyakan tidak menikah atau melajang. Hasil penelitian yang

dilakukan Permanasari (2003) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi

motivasi wanita untuk berkarir maka semakin tinggi pula kecenderungan

untuk menunda perkawinan. Hal tersebut terjadi seiring dengan pergeseran

nilai tentang peranan wanita akibat adanya gerakan emansipasi, terbukanya

kesempatan bagi wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi dan peluang

untuk memasuki dunia kerja.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sugianto (2000) menunjukkan

hasil bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi memberi

kesempatan bagi individu untuk mengaktualisasikan diri dan menjalani

hidup yang berkualitas baik, yang dianggap turut mendukung kesejahteran

psikologis kaum lajang. Faktor pendidikan tinggi dan pekerjaan yang mapan

pada umumnya cenderung diidentikkan dengan peningkatan kualitas hidup

yang dapat menunjang kesejahteraan psikologis kaum lajang.

Sementara itu, pilihan untuk melajang membawa konsekuensi bagi

individu. Status lajang dapat membuat individu merasa tertekan, tetapi di

sisi lain juga dapat menjadi keuntungan bagi individu karena wanita lajang

lebih leluasa dalam mengelola waktu maupun uang untuk merawat diri

untuk membuat keputusan bagi diri sendiri, bebas mengembangkan pribadi,

berpeluang untuk meraih jenjang pendidikan dan karir yang lebih tinggi,

serta lebih leluasa dalam bepergian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tergugah untuk meneliti

lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya kesejahteraan psikologis

wanita lajang dan hal ini nantinya diharapkan dapat mengungkap tentang

fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran

kesejahteraan psikologis wanita lajang usia dewasa awal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah

menggali dan memahami lebih dalam bagaimana pengalaman hidup wanita

lajang pada usia dewasa awal serta bagaimana mereka merefleksikan

pengalaman hidupnya tersebut. Tujuan lain yang hendak dicapai adalah

menggambarkan bagaimana dan dinamika kesejahteraan psikologis wanita

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

tentang gambaran kesejahteraan psikologis pada diri wanita lajang usia

dewasa awal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya

dalam bidang perkembangan, klinis maupun kesehatan mental.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi para wanita lajang

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai keadaan wanita lajang secara psikologis sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi dan instropeksi diri bagi para wanita lajang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada

masyarakat mengenai kondisi psikologis wanita lajang yang belum

menikah pada usia dewasa awal, sehingga masyarakat dapat lebih

memahami dan menerima keberadaan mereka dalam lingkungan

BAB II

DASAR TEORI

A. Kesejahteraan Psikologis

1. Pengertian Kesejahteran Psikologis

Kesejahteraan psikologis merupakan penggambaran kesehatan

psikologis seorang individu. Tingkat kesehatan secara psikologis ini

berdasarkan pada pemenuhan kriteria fungsi kesehatan mental positif

yang dikemukakan oleh para ahli psikologi (Ryff, 1995). Kesejahteraan

psikologis meliputi pula penerimaan tantangan eksistensi kehidupan.

Ryff (1995) menjelaskan bahwa secara teoritis, kesejahteraan psikologis

meliputi aspek multidimensional yang terdiri dari enam aspek, yaitu:

penerimaan diri secara positif, hubungan positif dengan orang lain,

otonomi diri, kemampuan dalam pengelolaan lingkungan sosial, hidup

yang memiliki tujuan dan kemampuan pengembangan diri.

Pada awalnya, indikator kesejahteraan dilihat dari kebahagiaan

individu yang tercermin dari perbandingan perasaan dengan emosi

positif dan negatif dari individu (Bradburn dalam Ryff, 1989). Beberapa

waktu kemudian, beberapa peneliti perkembangan mengukur

kesejahteraan psikologis dari tingkat kepuasan hidup individu

(Andrews; Diener; Havighurst; Neugarten dan Tobin, dalam Ryff dan

Keyes, 1995). Ryff (1989) melihat kesejahteraan psikologis sebagai

bentuk penurunan dari konsepsi Allport mengenai kematangan,

konsepsi Jung mengenai formulasi atas individuasi, konsepsi Maslow

mengenai aktualisasi diri, dan konsepsi Rogers mengenai orang yang

berfungsi sepenuhnya.

Berdasarkan penelitian kesejahteraan psikologis yang dilakukan

oleh Ryff (1989), peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan

psikologis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan

kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi

psikologis positif yang dikemukakan oleh para ahli psikologi.

2. Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis

Ryff (1989) menghasilkan suatu model kesejahteraan dalam

bentuk multidimensi yang terdisi atas enam fungsi psikologis positif,

yaitu:

a. Penerimaan diri

Penerimaan diri merupakan merupakan bagian utama dari

kesehatan mental, seperti karakteristik dari aktualisasi diri,

keberfungsian yang optimal, dan kedewasaan. Teori rentang

kehidupan juga menekankan pada individu untuk dapat menerima

diri sendiri dan kehidupan masa lalu pribadi. Jadi, memegang sikap

yang positif terhadap diri sendiri merupakan suatu karakteristik

b. Hubungan positif dengan orang lain

Dimensi ini menekankan pada pentingnya hubungan

interpersonal yang hangat dan terdapat rasa percaya. Kemampuan

untuk mencintai dipandang sebagai suatu komponen yang penting

dari kesehatan mental. Individu yang mampu mengaktualisasi diri

dengan baik, mempunyai rasa empati dan afeksi yang kuat untuk

sesama manusia, mampu memiliki cinta dan persahabatan yang

mendalam, serta mampu mengidentifikasikan dirinya secara

lengkap dengan orang lain. Hubungan yang hangat dengan orang

lain merupakan suatu kriteria kedewasaan. Teori perkembangan

kedewasaan juga menekankan perlunya kemampuan untuk

membina hubungan yang intim dengan orang lain dan pentingnya

kemampuan untuk mengarahkan atau membimbing orang lain.

Relasi positif dengan orang lain sangat penting dalam konsep

kesejahteraan psikologis.

c. Otonomi Diri

Dimensi ini menekankan pada kualitas-kualitas seperti

determinasi diri, independensi dan pengaturan perilaku dari dalam

diri. Individu yang mampu mengaktualisasikan diri digambarkan

sebagai orang yang mampu menunjukkan fungsi yang mandiri dan

mampu bertahan dalam inkulturasi. Orang yang berfungsi

sepenuhnya juga digambarkan memiliki locus internal dalam

dari orang lain, akan tetapi mengevaluasi diri mereka sendiri

berdasarkan standar-standar pribadi. Orang yang terindividuasi

juga bebas dari ketentuan yang mengikat seperti

ketakutan-ketakutan, keyakinan-keyakinan, dan hukum-hukum kolektif.

Konsep rentang hidup juga menekankan arti penting kemerdekaan

pribadi dari norma-norma yang mengikat individu dalam

kehidupan sehari-hari.

d. Penguasaan lingkungan

Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk

memilih atau menciptakan lingkungan sesuai dengan kondisi

fisiknya. Hal ini merupakan suatu karakteristik dari kesehatan

mental. Perkembangan rentang kehidupan juga menekankan bahwa

individu membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan

mengendalikan lingkungan yang kompeks. Teori ini menekankan

kemampuan seseorang untuk menguasai dunia, mengubahnya

secara kreatif melalui aktivitas mental ataupun fisik. Masa lanjut

usia akan optimal ketika individu beruntung mendapatkan

peluang-peluang dari lingkungannya. Beberapa perspektif menunjukkan

bahwa partisipasi aktif dalam penguasaan lingkungan merupakan

unsur penting dari fungsi psikologis yang positif.

e. Tujuan hidup

Keyakinan perasaan tentang tujuan dan makna dalam

dari kematangan juga menekankan suatu pemahaman yang jelas

mengenai tujuan hidup, perasaan yang mempunyai arah dan niat.

Teori perkembangan rentang kehidupan mengambarkan

bermacam-macam tujuan atau sasaran dalam hidup, seperti menjadi produktif

dan kreatif atau mencapai integrasi emosi dalam kehidupan

selanjutnya. Jadi, seseorang yang berfungsi secara positif memiliki

tujuan, niat dan perasaan akan arah. Semua unsur tersebut

berkontribusi terhadap perasaan bahwa hidup adalah bermakna.

f. Pengembangan pribadi

Taraf fungsi psikologis yang optimal tidak hanya bertujuan

untuk mencapai pembentukan karakteristik-karakteristik, tetapi

juga mengharuskan seseorang terus mengembangkan potensi

dirinya untuk tumbuh dan mengupayakan peningkatan pribadi.

Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan menyadari potensi

pribadi dalam perspektif klinis merupakan hal utama dalam

pertumbuhan pribadi. Keterbukaan tehadap pengalaman merupakan

karakteristik kunci dari orang yang berfungsi sepenuhnya. Individu

semacam ini secara terus-menerus selalu berkembang dan menjadi

sesuatu daripada mencapai suatu kondisi tetap ketika segala sesuatu

tidak dapat terpecahkan. Teori rentang kehidupan memberikan

penekanan secara eksplisit terhadap individu untuk tumbuh secara

berkelanjutan dan menghadapi tantangan-tantangan atau

pribadi yang berkelanjutan dan realisasi diri adalah suatu hal yang

menonjol dalam teori tersebut.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis Ryff (1995) memaparkan bahwa apapun aspek yang dipakai

dalam mengukur kesejahteraan psikologis, hal penting yang harus

diperhatikan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kesejahteraan psikologis individu. Faktor yang mempengaruhi

kesejahteraan psikologis antara lain: latar belakang budaya, norma

masyarakat yang berlaku, suku, kelas sosial, dan kapasitas intelektual

seorang individu. Faktor-faktor tersebut satu sama lain saling

mempengaruhi.

Cooper, dkk. (1995) memandang bahwa keyakinan dalam

kemampuan pribadi individu yang mencakup kemandirian dan

menentukan tujuan pribadi akan berkaitan langsung dengan keyakinan

internal individu. Keyakinan tersebut akan memegang kontrol atas

kehidupan individu dan akan membuat individu mampu untuk memilih

atau menciptakan lingkungan yang positif bagi dirinya sehingga dapat

menunjang pencapaian kesejahteraan psikologis.

McGregor dan Little (dalam Compton, 2001) menyatakan ada

dua hal yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang yaitu pencapaian

kepercayaan diri (berasosiasi dengan kebahagiaan) dan integritas tujuan

mendukung asumsi bahwa kesejahteraan psikologis dapat diperoleh

dengan mencapai dua hal, yaitu kebahagiaan atau kepuasan hidup dan

perkembangan pribadi atau kebermaknaan hidup dalam kondisi yang

optimal.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis

adalah adanya sikap penuh kesadaran. Kualitas dari sikap penuh

perhatian secara individual penting dalam mengelola dan meningkatkan

kesejahteraan. Penelitian yang berkembang dewasa ini menunjukkan

bahwa peningkatan sikap penuh perhatian melalui pelatihan

memfasilitasi kualitas kesejahteraan dalam diri. Secara spesifik, makna

dari sikap penuh perhatian digambarkan dengan ciri kondisi yang

terbuka dan menerima terhadap kesadaran dan perhatian (Brown, dkk.,

2003). Sikap penuh perhatian dipahami sebagai suatu kondisi individu

ketika memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu dan sadar akan

apa yang sedang terjadi pada saat situasi sedang berlangsung.

Sikap penuh perhatian melibatkan penerimaan perhatian

terhadap makna psikologis. Dalam kondisi yang tidak penuh perhatian,

emosi yang muncul dapat terjadi di luar kesadaran. Selain itu, perilaku

dapat muncul sebelum seseorang secara jelas memahaminya. Sikap

penuh perhatian juga memiliki keterkaitan dengan aspek kepribadian

yaitu dimensi keterbukaan terhadap pengalaman (dalam Brown, dkk.,

2003), yang di dalamnya dimaknai sebagai penerimaan dan ketertarikan

pengalaman positif terhadap tiga hal, yaitu: tingginya kemandirian,

sering memiliki perasaan positif, dan jarang memunculkan

perasaan-perasaan negatif.

Cross, dkk., (2003) menyatakan bahwa faktor pendukung lain

dari kesejahteraan psikologis pada individu adalah sikap konsistensi

dalam diri individu tersebut. Individu yang mampu menunjukkan

bahwa diri mereka cukup konsisten dalam situasi dan kondisi peraturan

yang berbeda memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi

daripada individu yang kurang konsisten atau memiliki konsep diri

yang belum jelas. Konsistensi merupakan suatu pendekatan kognitif

dalam pengambilan keputusan dalam konteks komitmen. Lecky dan

Alport (dalam Cross, dkk., 2003) berpendapat bahwa konsistensi

merupakan hal yang penting dalam mengatur keutuhan diri. Konsistensi

juga merupakan indikator penting dari kesuksesan dalam beradaptasi

dan kesehatan mental yang baik. Konsistensi pada diri individu ditandai

dengan adanya kematangan, integritas kepribadian dan kesatuan, yang

berarti pula berasosiasi dengan dimensi positif dari kesejahteraan diri.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain latar belakang

budaya, norma masyarakat yang berlaku, suku, kelas sosial, kapasitas

intelektual individu, rasa percaya diri, integritas tujuan hidup, dan

B. Wanita Lajang

1. Pengertian Wanita Lajang

Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

perempuan dewasa, sedangkan lajang berarti sendirian atau belum

kawin. Oleh karena itu, wanita lajang adalah perempuan dewasa yang

belum kawin atau masih sendirian. Batasan wanita lajang di Indonesia

lebih sempit daripada istilah single woman yang terdapat dalam

literatur-literatur berbahasa Inggris, yang pada umumnya mengacu pada

wanita yang hidup tanpa pasangan (belum pernah menikah atau

berstatus janda akibat pasangan meninggal maupun perceraian), atau

wanita yang hidup bersama pasangan di luar lembaga perkawinan yang

sah.

Santrock (1995) mengemukakan berbagai pendapat mengenai

orang dewasa yang hidup sendiri. Menurut pandangannya, orang

dewasa yang hidup sendiri seringkali memiliki masalah-masalah dalam

hubungan yang intim dengan orang dewasa lain, menghadapi kesepian,

dan menemukan tempat dalam masyarakat yang berorientasi pada

pernikahan. Hidup sendiri seringkali dihubungkan dengan mitos dan

stereotip seperti hidup mengikuti arus, hidup sendiri penuh kesepian

dan cenderung bunuh diri. Mereka sering ditantang untuk menikah

sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai orang yang tidak

bertanggung jawab, mementingkan diri sendiri, impoten, frigid, dan

kebebasan penuh untuk mengatur kehidupan pribadinya dan mencapai

tujuan-tujuan dalam hidupnya.

Pada awalnya, sebagian orang dewasa yang tidak pernah

menikah dianggap memiliki kehidupan yang menyenangkan dan

berkecukupan. Akan tetapi, ketika mencapai usia 30 tahun tekanan pada

orang dewasa untuk menetap dan menikah akan semakin meningkat.

Salah satu alasannya, wanita dewasa mungkin akan merasakan situasi

darurat ketika mencapai usia 30 tahun apabila mereka ingin

memperoleh keturunan. Pada saat itu banyak orang dewasa yang hidup

sendirian membuat suatu keputusan sadar untuk menikah atau tetap

melajang (Santrock, 1995).

Hal senada diungkapkan juga oleh Neugarten dalam teorinya

tentang social clock (dalam Berk, 2007). Menurut Neugarten, istilah

social clock berarti tingkatan usia yang berkaitan dengan norma-norma

dan harapan masyarakat yang mengarahkan sekaligus membatasi

perilaku maupun pilihan individu selama rentang hidupnya, seperti

kapan saatnya untuk bekerja, menikah, melahirkan anak pertama,

membeli rumah dan pension, bahkan saat untuk menghadapi krisis

tengah baya.

Neugarten juga menambahkan bahwa lingkungan sosial dari

kelompok usia tertentu dapat mengubah social clock.

Peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan yang khas pada kelompok

kelompok usia tersebut. Bagi seorang wanita, misalnya, social clock

untuk menikah tampaknya dibatasi oleh usia reproduksinya, sehingga

masyarakat pada umumnya usia tiga puluh tahun sebagai usia yang

cukup rawan bagi seorang wanita yang belum menikah dan memiliki

keturunan. Oleh sebab itu, wanita yang berusia tiga puluh tahun akan

mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera menikah.

Sumber utama dalam perubahan kepribadian pada masa dewasa

adalah kesesuaian atau permulaan dari social clock. Dalam sebuah studi

disebutkan bahwa social clock feminin adalah menikah dan menjadi

orang tua pada usia awal atau pertengahan duapuluhan, sedangkan para

maskulin masuk pada status karir yang baik dan kenaikan pangkat pada

usia duapuluhan akhir. Menurut Berk (2007), wanita yang tidak berada

pada social clock yaitu mereka yang belum menikah dan memulai karir

pada usia 30 tahun menjadi ragu-ragu, merasa tidak mampu, dan

kesepian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan definisi wanita

lajang sebagai wanita berusia tiga puluh tahun ke atas yang belum

pernah menikah.

2. Struktur Kehidupan Masa Dewasa

Selama hidup, individu membuat pilihan dan keputusan yang

disebabkan maupun menyebabkan perubahan dalam dirinya. Meskipun

tetapi pada tingkat tertentu mereka tetap mengalami suatu perubahan.

Peneliti mengambil struktur kehidupan masa dewasa dari Levinson

(dalam Berk, 2007) untuk melihat tahap-tahap perkembangan individu

pada masa dewasa.

Levinson (dalam Berk, 2007) mengungkapkan bahwa struktur

kehidupan merupakan model yang mendasar pada kehidupan seseorang

yang terdiri dari hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti

individu-individu, kelompok-kelmpok, dan lembaga-lembaga. Struktur

kehidupan ini menjadi batasan antara diri dengan dunia luar yang

berfungsi sebagai kerangka untuk bekerja maupun membina keluarga.

Levinson menjelaskan tahap-tahap perkembangan masa dewasa

dengan menggunakan istilah season. Menurut Levinson, tiap tahap

menunjukkan adanya tantangan perkembangan tertentu yang akan

dihadapi oleh individu. Ada tiga season utama dari struktur kehidupan

Levinson (dalam Berk, 2007), yaitu:

a. Masa Dewasa Awal (17-40 tahun)

Masa dewasa awal ini dapat dijabarkan menjadi empat tahap,

antara lain:

1). Transisi ke masa dewasa awal (17-22 tahun), ditandai oleh

adanya upaya individu untuk mandiri dari pengaruh orang tua

serta perencanaan tujuan hidup yang disebut Levinson sebagai

impian (dream), yaitu suatu gambaran dari individu sendiri

keputusan mereka. Impian ini dapat memberikan motivasi dan

gairah hidup pada individu untuk menghadapi masa depan.

Menurut Levinson, impian para pria biasanya menekankan pada

kemandirian dalam pekerjaan, walaupun sebagian besar wanita

yang berorientasi pada karir menunjukkan impian mengenai

pernikahan dan karir yang mencolok. Sementara itu, impian para

wanita cenderung mendefinisikan diri dalam hubungan dengan

suami, anak-anak, dan rekan kerja.

2). Memasuki struktur kehidupan dewasa awal (22-28 tahun),

ditandai oleh adanya usaha individu untuk membangun

hubungan pribadi yang khusus, misalnya pernikahan.

3) Usia 30 sebagai usia transisi (28-33 tahun), dititikberatkan pada

usia 30 tahun saat individu mengevaluasi kembali struktur

kehidupan mereka. Menurut Levinson (dalam Berk, 2007), usia

30 tahun merupakan periode transisi untuk menghapus struktur

kehidupan yang ada dan memberikan kesempatan bagi individu

untuk menciptakan struktur kehidupan yang baru. Mereka yang

masih menikmati karir dan belum menikah biasanya fokus

dalam menemukan pasangan hidup. Akan tetapi, jarang sekali

para laki-laki yang berkebalikan dengan prioritas karir dan

keluarga, sedangkan wanita yang berorientasi pada karir

kadang-kadang melakukannya. Levinson juga menjelaskan

mereka tidak mencapai kepuasan dalam ikatan keintiman atau

pencapaian jabatan pada usia transisi 30. Bagi individu yang

mempertanyakan apakah mereka dapat membuat struktur hidup

yang penuh arti, pada saat itulah terjadi banyak konflik dan

ketidakstabilan.

4). Puncak struktur kehidupan dewasa awal (33-40 tahun), ditandai

oleh keberhasilan individu untuk menemukan tempat di

masyarakat serta komitmennya untuk meningkatkan karir dan

jalan hidupnya.

b. Masa Dewasa Tengah (40-60 tahun)

Pada masa dewasa tengah ini, individu akan mengevaluasi diri

untuk yang kedua kalinya mengenai apa yang telah dicapai dalam

hidup, merubah atau semakin memantapkan tujuan yang hendak

dicapai. Masa dewasa tengah dapat dijabarkan menjadi empat, yaitu:

1). Transisi ke masa dewasa tengah (40-45 tahun).

2). Memasuki struktur kehidupan dewasa tengah (45-50 tahun).

3). Usia 50 sebagai usia transisi (50-55 tahun).

4). Puncak struktur kehidupan dewasa tengah (55-60 tahun).

c. Masa Dewasa Lanjut (60 tahun keatas)

Pada masa dewasa lanjut, individu telah mampu menerima

dirinya dengan segala keterbatasan dan kefanaan dirinya sebagai

salah satu persiapan menghadapi kematian. Masa dewasa lanjut

1). Transisi ke masa dewasa lanjut (60-65 tahun).

2). Dewasa Lanjut (65 tahun-kematian).

3. Tipologi Lajang

Stein (dalam Laswell & Laswell, 1987) mengemukakan empat

tipe individu yang melajang berdasarkan kesediaannya untuk melajang,

yaitu dengan kehendak sendiri (voluntary) atau dengan keterpaksaan

(involuntary); dan berdasarkan sifat status lajangnya, yaitu bersifat

sementara (temporary) atau tetap (permanent). Menurut Stein, tipe

individu masih dapat berubah tergantung pengalaman-pengalaman dan

prioritas-prioritas yang dimiliki oleh individu tersebut.

Berikut ini penjelasan mengenai Tipologi Lajang yang

dikemukakan oleh Stein, yaitu :

a. Temporary Voluntary Singlehood

1) Orang muda yang belum pernah menikah dan menunda

pernikahan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

2) Orang yang baru saja bercerai atau janda yang membutuhkan

waktu untuk sendiri tetapi pada akhirnya ingin menikah

kembali.

3) Orang yang sudah tua yang tidak menikah dan memutuskan

untuk menikah ketika ada orang yang tepat, tetapi dia tidak

4) Orang yang tinggal bersama dan akhirnya menikah satu sama

lain atau dengan orang lain.

b. Temporary Involuntary Singlehood

1) Orang muda yang belum menikah dan berkeinginan untuk

menikah dan aktif mencari pasangan, tetapi belum

menemukan.

2) Menunda sementara pernikahan dan mencari pernikahan

dengan prospek yang lebih cerah.

3) Orang yang bercerai atau janda atau orang tua tunggal yang

ingin segera menikah kembali.

c. Permanent Voluntary Singlehood

1) Orang yang tinggal bersama tetapi memilih untuk tidak

menikah.

2) Orang yang memenuhi janji-janji religiusitas untuk tidak

menikah.

3) Orang yang tidak pernah menikah dan tidak bermaksud untuk

menikah.

4) Tipe-tipe orang yang menikah hanya satu kali saja.

d. Permanent Involuntary Singlehood

1) Orang yang tidak menikah atau bercerai dan ingin menikah

atau menikah kembali, tetapi tidak memiliki kesempatan dan

2) Orang yang tidak pernah menikah karena sesuatu yang tidak

memungkinkan mereka menemukan pasangan, misal : cacat

mental atau cacat fisik.

Berdasarkan tipologi lajang yang dikemukakan oleh Stein, peneliti

menggunakan tipe individu lajang yang bersifat sementara dengan

keterpaksaan (Temporary Involuntary Singlehood) sebagai dasar

pemilihan subyek, yaitu wanita muda lajang yang belum pernah menikah

dan berkeinginan untuk menikah yang secara aktif mencari pasangan,

tetapi belum menemukan.

C. Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal

Dalam perjalanan hidup, individu selalu dihadapkan pada

pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang dapat menyebabkan perubahan

dalam diri individu tersebut. Pilihan dan keputusan yang dibuat oleh

individu tidak terlepas dari pengaruh masyarakat maupun lingkungan

tempat individu tinggal. Pandangan masyarakat yang secara umum

didasarkan pada kebudayaan setempat akan menjadi suatu norma standar

bagi perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Bagi mereka yang

berperlaku tidak sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan akan

mendapat sanksi sosial yang menekan (Neugarten, dalam Berk, 2007).

Menurut Sumarah (2000), dalam masyarakat patriarkal, perkawinan

merupakan suatu norma standar bagi individu yang sudah menginjak

sering menjadi bahan pergunjingan masyarakat dan “ketidakmampuan”

untuk menikah akan dianggap sebagai kegagalan individu sebagai pribadi

dan menunjukkan adanya keadaan patologis dalam diri individu.

Bagi wanita, status lajang akan memberikan beban sosial yang

lebih berat dibandingkan dengan pria. Shostak (1987, dalam Olson &

DeFrain, 2003) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang

penting bagi wanita dewasa daripada pria dewasa. Meskipun wanita

dewasa terus menerus mencari pekerjaan dan karir, mereka masih lebih

memelihara nilai dari suatu perkawinan bila dibandingkan dengan para

pria. Terlebih lagi dalam kebanyakan masyarakat Jawa, wanita yang belum

menikah dalam usia dewasa dianggap belum lengkap. Dengan demikian,

sejak dulu masyarakat mengasumsikan bahwa kesejahteraan individu yang

menikah akan lebih tinggi dari individu yang tidak menikah.

Permasalahan yang dianggap sebagai penyebab rendahnya

kesejahteraan psikologis pada individu yang melajang adalah masalah

penyesuaian diri yang disebabkan adanya perasaan kesepian, terutama bila

individu tidak tinggal bersama keluarga dekat, akan menjadi beban

emosional bagi individu tersebut. Secara sosial, individu yang melajang

cenderung terkucil dari pergaulan orang dewasa yang kebanyakan dari

mereka sudah menikah. Kondisi seperti ini akan menyulitkan individu

untuk menjalin pertalian sosial yang akrab dan bermakna dengan orang

Pada kenyataannya, banyak wanita dewasa yang masih bertahan

dengan status lajangnya. Olson & DeFrain (2003) berpendapat bahwa

banyak faktor yang mempengaruhi bertambahnya individu yang hidup

sendiri. Salah satunya adalah pendidikan dan karir, yang menjadikan orang

dewasa menunda usianya untuk menikah. Selain itu, belum ketemu jodoh

atau masih ingin menikmati kebebasan hidup lajang merupakan alasan lain

individu menunda perkawinannya.

Sementara itu, beberapa masyarakat belum bisa menerima

keberadaan wanita dewasa lajang sehingga muncul pandangan negatif

mengenai wanita lajang. Wanita dewasa yang belum juga menikah pada

usia dewasanya, seringkali dianggap sebagai pribadi yang kurang feminin,

kurang mampu mencintai dan merawat, kurang menarik secara seksual,

egois, galak, judes, kesepian dan terlalu pemilih. Oleh karena itu, wanita

usia lajang yang berusia 30 tahun sering mendapat desakan dari

orang-orang di sekitar mereka untuk segera menikah (Laswell & Laswell, 1987).

Perilaku lingkungan sosial yang sering mendesak individu lajang untuk

menjalin hubungan dengan lawan jenis seringkali membuat individu

semakin enggan untuk terlibat dalam pergaulan di lingkungannya. Pada

saat-saat tertentu, kesulitan untuk menjalin hubungan akrab, untuk

menerima cinta dan menjaga kestabilan emosi akan sangat terasa, yang

akan menambah beban individu, dan pada gilirannya akan memberikan

Di sisi lain, status lajang juga memiliki segi positif bagi individu,

terutama bagi wanita. Individu yang masih lajang memiliki peluang yang

lebih banyak untuk mandiri dan mengembangkan pribadinya, misalnya

untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan karir

dan terlibat aktif dalam pelayanan masyarakat dibandingkan dengan

individu yang berkeluarga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wanita

lajang akan lebih mampu untuk bertahan daripada wanita yang telah

menikah. Hal ini disebabkan karena wanita yang telah menikah cenderung

kehilangan identitas dirinya. Identitas wanita hampir selalu melebur dalam

identitas suaminya, misalnya setelah menikah akan kehilangan nama

gadisnya dan akan dikenal dengan nama suaminya. Selain itu, wanita yang

telah menikah akan dihadapkan pada peran ganda antara pekerjaan dan

rumah tangga ketika wanitatersebut memilih untuk bekerja. Namun, ketika

tidak bekerja, ia akan sangat tergantung kepada pasangannya.

Kelebihan-kelebihan tersebut di atas tentunya memberikan dampak

positif bagi kesejahteraan psikologis wanita lajang. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada faktor-faktor yang dapat

meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan psikologis individu

terlepas dari status perkawinannya. Faktor-faktor tersebut antara lain latar

belakang keluarga, latar belakang budaya, norma-norma masyarakat yang

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah: “Bagaimanakah kesejahteraan psikologis wanita lajang pada usia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari isu-isu tertentu

secara mendalam dan mendetail karena pengumpulan data tidak dibatasi

pada kategori-kategori tertentu (Poerwandari, 2005). Selain itu, tujuan dari

penelitian ini adalah memahami suatu kasus yang dialami oleh manusia

dalam segala kompleksitasnya (Poerwandari, 2005). Dengan pendekatan

kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam tanpa

mengurangi makna dari informasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang

difokuskan pada fenomena tertentu (penelitian fenomenologis), yaitu

memahami tentang respon atau keberadaan manusia, bukan sekedar

memahami bagian-bagian yang spesifik atau khusus. Tujuan penelitian

fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami

oleh seseorang dalam kehidupannya, termasuk interaksinya dengan orang

lain. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam

situasi-situasi tertentu (Moleong, 2008).

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang

akan menggambarkan tentang kesejahteraan psikologis wanita lajang yang

akan nampak dari penggalian pengalaman-pengalaman dan interaksinya

dengan orang lain yang dialami oleh subjek dalam kehidupan sehari-hari,

maka penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi.

B. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan

psikologis wanita lajang usia dewasa awal.

C. Batasan Variabel Penelitian

Definisi kesejahteraan psikologis wanita lajang usia dewasa awal

adalah gambaran psikologis wanita berusia tiga puluh tahun ke atas yang

belum pernah menikah, berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologis

positif yang dikemukakan oleh para ahli psikologi, yang diungkap melalui

aspek-aspek kesejahteraan psikologis. Aspek-aspek tersebut antara lain:

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi diri,

penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pengembangan pribadi (Ryff,

1989).

Penerimaan diri merupakan kemampuan untuk menerima semua

pengalaman hidup serta segala segi pribadi, baik itu kelebihan maupun

kekurangan. Relasi positif dengan orang lain merupakan kemampuan

menjalin hubungan yang hangat dan terdapat rasa percaya dengan orang

sikap diri dan pilihan-pilihan tanpa tekanan dari pihak luar. Penguasaan

lingkungan adalah kemampuan mengendalikan berbagai aktivitas dalam

kehidupan sehari-hari yang kompleks. Tujuan hidup merupakan dimensi

yang memberi tujuan, makna dan arah pada individu dalam kehidupan.

Pengembangan pribadi merupakan kemampuan individu untuk tumbuh dan

berkembang sesuai dengan fase kehidupannya.

Tipe wanita lajang dalam penelitian ini bersifat sementara dengan

keterpaksaan (Temporary Involuntary Singlehood), yaitu wanita lajang yang

belum pernah menikah dan berkeinginan untuk menikah akan tetapi belum

menemukan pasangan hidup yang tepat. Pemilihan tipe ini berdasarkan pada

tipologi lajang yang dikemukakan oleh Stein (dalam Laswell & Laswell,

1987). Peneliti memilih tipe lajang ini dengan alasan bahwa wanita lajang

yang peneliti cari tidak menjatuhkan pilihan hidupnya untuk melajang

sehingga masih ada keinginan dalam dirinya untuk menikah. Dalam

masyarakat Indonesia, menikah dan memiliki anak masih menjadi prioritas

hidup wanita, sedangkan hidup melajang akan dicap sebagai wanita yang

tidak lengkap (Jones, dalam Suryani 2007). Selain itu, peneliti juga ingin

melihat apakah karir menjadi alasan para wanita lajang menunda

perkawinannya, seperti hasil penelitian Permanasari (2003) yang

mengatakan bahwa semakin tinggi motivasi wanita untuk berkarir maka

D. Subjek Penelitian

Subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini harus memenuhi

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:

1. Wanita berusia 30 tahun ke atas.

2. Masih lajang atau belum pernah menikah.

3. Bekerja.

4. Pendidikan terakhir S1

5. Berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti menentukan usia 30 tahun sebagai usia minimal subjek karena

mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Levinson (dalam Berk,

2007) bahwa usia 30 merupakan usia transisi dimana individu akan

mengalami krisis ketika mereka tidak mencapai kepuasan dalam ikatan

keintiman. Sedangkan kriteria wanita bekerja ini dengan pertimbangan

bahwa dunia kerja saat ini menuntut prestasi tinggi dan menyita banyak

waktu dari individu yang akan menyebabkan individu menganggap

perkerjaannya lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

dan semakin larut dalam pekerjaannya. Selain itu, dengan bekerja individu

akan berinteraksi dengan banyak orang yang memungkinkan munculnya

desakan-desakan atau gunjingan-gunjingan rekan kerja terhadap wanita

lajang untuk segera menikah.

Ketentuan bahwa subjek harus berdomisili di Daerah Istimewa

Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, wanita lajang di atas usia 30

tahun belum sepenuhnya bisa diterima.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Poerwandari (2005)

mengemukakan bahwa wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh

pengetahuan tentang makna subyektif yang dipahami oleh individu

berkenaan dengan topik yang diteliti. Selain itu, wawancara kualitatif juga

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak

dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Apabila dilihat berdasarkan

sasaran penjawabnya, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara

perorangan, yaitu proses tanya-jawab tatap muka berlangsung secara

langsung antara pewancara dengan seorang yang diwawancarai. Alasan

peneliti meggunakan wawancara ini adalah agar mendapatkan data yang

lebih intensif.

Wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan sistem terbuka.

Hal ini berarti bahwa individu yang diwawancarai mengetahui dan

menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Di samping itu, individu

yang diwawancarai juga mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara.

Cara ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang berpandangan terbuka

bersifat semiterstruktur yaitu peneliti menggunakan panduan wawancara

atau daftar pertanyaan yang akan diajukan dan dapat digunakan untuk

menemukan info tetapi tidak terikat pada pertanyaan dalam panduan

tersebut. Pertanyaan tidak harus sesuai dengan urutan, dapat berubah dan

bertambah sesuai dengan kondisi, situasi maupun respon subjek penelitian

ketika proses wawancara berlangsung. Pertanyaan tambahan adalah

pertanyaan yang dianggap relevan sebagai probing atas jawaban subjek

penelitian. Poerwandari (2005) mengatakan bahwa dalam proses wawancara

ini, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum.

Pedoman wawancara dengan metode pedoman umum nantinya akan

digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai hal-hal yang harus

dibahas, sekaligus sebagai daftar pengecek apakah hal-hal relevan tersebut

telah dibahas atau ditanyakan. Peneliti merekam wawancara dengan alat

perekam kemudian dituliskan dalam bentuk teks kata per kata atau verbatim.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sebagai data

tambahan yang berupa catatan lapangan dari hasil-hasil pengamatan selama

proses penelitian. Catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen (dalam

Moleong, 2008), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat,

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi

terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Protokol penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai

berikut :

2. Peneliti meminta izin kepada subjek untuk berpartisipasi dalam

penelitian yang akan dilakukan.

3. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian.

4. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara dengan subjek.

5. Observasi sebagai data tambahan dilakukan oleh peneliti ketika peneliti

bersama dengan subjek (pada saat pengambilan data).

F. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data

dengan rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Hal ini memungkinkan

peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan

analisis yang dilakukan, serta menyimpan data dan analisis yang berkaitan

dalam penyelesaian penelitian. Langkah penting yang pertama adalah

membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Koding dimaksudkan

untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan

mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang

dipelajari. Langkah-langkah koding yang dilakukan adalah menyusun

transkripsi verbatim, secara urut dan kontinyu melakukan penomoran pada

baris-baris transkripsi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan nama

untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu. Wawancara yang

dilakukan dalam penelitian ini diberi kode sebagai berikut :

1. WS1.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama untuk

2. WS1.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama untuk

kedua kali.

3. WS1.III. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama

untuk ketiga kali.

4. WS2.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk

pertama kali.

5. WS2.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk

kedua kali.

6. WS2.III. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk

ketiga kali.

7. WS3.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek ketiga untuk

pertama kali.

8. WS3.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek ketiga untuk

kedua kali.

Sedangkan aspek-aspek kesejahteraan psikologis yang digunakan dalam

penelitian ini diberi kode sebagai berikut :

1. PD adalah kode untuk aspek penerimaan diri.

a. PD1 adalah kode untuk penerimaan masa lalu subjek.

b. PD2 adalah kode untuk penerimaan kehidupan subjek saat ini.

c. PD3 adalah kode untuk penerimaan subjek terhadap kekurangan dan

kelebihan dirinya.

2. HP adalah kode untuk aspek hubungan positif dengan orang lain.

a. HP1 adalah kode untuk hubungan dengan keluarga.

b. HP2 adalah kode untuk hubungan dengan teman.

c. HP3 adalah kode untuk hubungan dengan sahabat.

d. HP4 adalah kode untuk hubungan dengan lawan jenis.

e. HP5 adalah kode untuk hubungan dengan rekan kerja.

f. HP6 adalah kode untuk hubungan dengan lingkungan sosial.

g. HP7 adalah kode untuk kemampuan subjek untuk berempati dan

memiliki afeksi yang kuat.

3. OD adalah kode untuk aspek otonomi diri.

a. OD1 adalah kode untuk sikap mandiri yang dimiliki subjek.

b. OD2 adalah kode untuk kemampuan subjek dalam mengatasi

tekanan dari lingkungan.

4. PL adalah kode untuk aspek penguasaan lingkungan.

a. PL1 adalah kode untuk kemampuan subjek mengontrol serangkaian

aktivitas.

b. PL2 adalah kode untuk kemampuan subjek memanfaatkan

lingkungan secara efektif.

c. PL3 adalah kode untuk kemampuan subjek melaksanakan tanggung

jawab dengan baik.

5. TH adalah kode untuk aspek tujuan hidup.