DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN UDANG PUTIH

Penaeus Merguiensis de Man DI PERAIRAN ESTUARI

SUAKA MARGASATWA KARANG GADING

SUMATERA UTARA

Distribution and Growth Pattern of White Shrimp Penaeus merguiensis de Man in Estuary of

Wildlife Reserve Karang Gading North Sumatra

Audya Rahman1), Miswar Budi Mulya2), Yunasfi3)

1Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera

Utara, Medan, Indonesia 20155 Email : audyarahman@gmail.com

2Staff Pengajar Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

3Staff Pengajar Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan,

Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

ABSTRACT

White shrimp Penaeus merguiensis de Man belonging to family of Penaeidae and the tribe of

Decapoda. White shrimp are found in estuary waters of Karang Gading Wildlife North Sumatra. At the present, data about the presence of white shrimp in the waters of the estuary Wildlife Karang Gading North Sumatra have not been obtained, both of which include the abundance and growth patterns, so it is necessary to study. This study aims to determine the distribution and growth patterns of white shrimp in the waters of the estuary Wildlife Karang Gading North Sumatra. Sampling the white prawns done in May-June 2015 on estuary waters Karang Gading Wildlife North Sumatra use purse seine mini made of nylon material polifilamen, with a length of 10 m and a diameter of 3 m mouth opening. Sampling white shrimp is done every 21 days beginning at 08.00 am - 18.00 pm. At each sampling a one-time withdrawal mini purse seine along the 10 m at each station, so that the possibility of damage to the ecosystem of the study sites can be minimized. White shrimp were obtained at each station calculated the number of individuals, measured carapace length and body weight of shrimp, then performed the analysis includes the abundance, distribution, pattern of growth and condition factor. Measurement of physical-chemical parameters of water which include water temperature, water depth, water clarity, flow velocity, water pH, dissolved oxygen and salinity of water in the field at each station with three repetitions before sampling white shrimp. Especially for BOD5 and substrate fraction measurements performed in Agronomi laboratorium of Agriculture Faculty, North Sumatra University. The study concluded that the distribution of white shrimp in the waters of the estuary Wildlife Karang Gading belongs to the group distribution pattern. The growth pattern of white shrimp at stations 1 and 2 estuary waters of Karang Gading Wildlife Reserve is a positive allometric, while at station 3 is negative allometric. The condition factor of white shrimp in each station morphology have good plumpness

PENDAHULUAN

Udang putih (Penaeus merguiensis

de Man) termasuk ke dalam famili Penaeidae dan suku Decapoda. Udang ini banyak ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia, mulai dari daerah estuari atau muara sungai sampai perairan laut. Udang putih dalam perdagangan

internasional dikenal dengan nama white

shrimp atau banana prawn. Di Indonesia, udang ini dikenal sebagai udang jerbung, sedangkan di Sumatera Utara udang putih lebih dikenal dengan nama udang kelong

(Mulya dkk. 2011). Udang putih Penaeus

merguiensis de Man juga banyak ditemukan di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading. Perairan estuari Suaka Magsatwa Karang Gading merupakan salah satu perairan yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara. Masyarakat yang tinggal di sekitar

kawasan Suaka Margasatwa Karang

Gading umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan banyak menangkap udang putih di perairan estuari tersebut. Sampai saat ini belum didapatkan data mengenai keberadaan udang putih di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara, baik yang

mencakup kelimpahan maupun pola

pertumbuhannya, sehingga perlu dilakukan penelitian.

Rumusan Masalah

Pada saat ini di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading banyak dijumpai aktifitas penangkapan udang putih secara terus menerus oleh nelayan. Aktivitas penangkapan terhadap biota ini terkadang dilakukan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

(pukat cincin mini), sehingga

menyebabkan udang putih dari berbagai ukuran (kecil maupun dewasa) banyak yang tertangkap. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kelimpahan dan pertumbuhan udang putih di perairan

ini. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi Udang Putih di

perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara?

2. Bagaimana pola pertumbuhan dan

faktor kondisi Udang Putih di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis distribusi Udang Putih

di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara.

2. Menganalisis pola pertumbuhan dan

faktor kondisi Udang Putih

melalui analisis hubungan panjang berat.

Manfaat Penelitian

1. Tersedianya data kelimpahan dan

distribusi Udang di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara

2. Tersedianya data pola pertumbuhan dan

faktor kondisi Udang Putih

di perairan estuari Suaka Margasatwa

Karang Gading Sumatera Utara,

sehingga dapat dijadikan sebagai data dasar dalam upaya pengelolaan biota ini di perairan tersebut.

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian

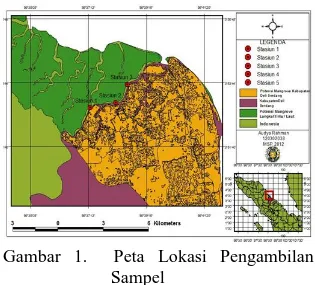

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2015. Lokasi pengambilan sampel udang dilakukan di perairan estuari Suaka Matgasatwa Karang Gading Sumatera Utara (Gambar 1). Analisis sampel udang dilakukan di Laboratorium Agronomi Fakultas Petanian Universitas Sumatera Utara.

Gambar 1. Peta Lokasi Pengambilan

Sampel

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pukat cincin mini,

refraktometer, termometer Hg, pH meter,

sechi disk, timbangan analitik, tali

penduga, cool box, jangka sorong, Global

Positioning System, mikroskop binokuler dan meteran gulung.

Bahan yang digunakan adalah

alkohol 96%, batu es, dan wadah sampel

Pengukuran Parameter Fisika Kimia

Pengukuran parameter fisika-kimia air yang mencakup suhu air, kedalaman air, kecerahan air, kecepatan arus, pH air, oksigen terlarut, dan salinitas air dilakukan langsung di lapangan pada tiap stasiun dengan tiga kali pengulangan sebelum pengambilan sampel udang putih. Khusus

untuk BOD5 dan fraksi substrat

pengukuran dilakukan di laboratorium

Pengambilan Sampel Udang Putih

Pengambilan sampel udang putih

dilakukan di perairan estuari Suaka

Margasatwa Karang Gading berdasarkan

zona alami dan zona pemanfaatan,

menggunakan pukat cincin mini yang terbuat dari bahan nilon polifilamen dengan panjang 10 m dengan diameter bukaan mulut 3 m. Pengambilan sampel udang putih dilakukan setiap 21 hari sekali mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB pada saat pasang dengan cara menarik pukat cincin mini menggunakan

perahu motor 10 GT (mengikuti kebiasaan nelayan setempat). Pada setiap sampling di setiap stasiun hanya dilakukan satu kali penarikan pukat cincin mini sepanjang 10 m sehingga kemungkinan kerusakan ekosistem di lokasi penelitian dapat diminimalisir.

Analisis Data

Kelimpahan Udang Putih

Kelimpahan udang putih dianalisis menggunakan persamaan menurut Brower

dkk., (1990) sebagai berikut: A ni N n i

1 Keterangan:N = kelimpahan udang putih (ind/m2)

ni = jumlah individu udang putih

A = luas bukaan mulut pukat cincin mini

(7,065 m2)

Distribusi Udang Putih

Distribusi udang putih dianalisis berdasarkan Indeks distribusi Morista (Bengen, 1998) dengan persamaan sebagai berikut:

1 1 2 i i i n i i N N N x n Id Keterangan:Id = Indeks distribusi Morista

n = banyaknya plot (3 plot)

Ni = jumlah total individu

xi2 = jumlah kuadrat individu

Pola Pertumbuhan

Pola pertumbuhan udang putih

dinalisis dengan melihat hubungan

panjang berat melalui analisis regresi linier (Sparre dan Venema, 1999).

W= a Lb atau Ln W = Ln a + b Ln L

Keterangan:

W = bobot basah (g)

L = lebar karapas

Faktor Kondisi Udang Putih

Keadaan yang menyatakan

kemontokan udang putih dengan angka dinamakan faktor kondisi atau ponderal indeks. Analisis faktor kondisi dilakukan menggunakan persamaam menurut Lagler (1961) diacu oleh Saputra (2005) sebagai berikut. b

aL

W

K

Keterangan:W = berat udang putih (g)

L = panjang karapas (cm)

a dan b = konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Parameter Fisika Kimia Air

Hasil pengukuran parameter fisika kimia air di tiap stasiun dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Parameter Fisika Kimia Air pada Tiap Stasiun

St Sh A Ked Kcr A Kec A Sal pH DO BOD5

(°C) (m) (cm) (m/det) (‰) Air (mg/l) (mg/l) 1 30,1 4,13 49 0,17 31 7,1 4,45 0,6 2 30 1,55 30,5 0,08 30 6,3 4 0,65 3 30,5 3,37 92 0,11 29 5,9 3,85 0,8

Hasil pengukuran suhu air pada tiap stasiun mendapatkan nilai berkisar antara 30°C-30,5°C. Suhu air tertinggi dijumpai pada stasiun 3 sebesar 30,5°C, diikuti staiun 1 sebesar 30,1°C, dan terendah pada

stasiun 2 sebesar 30°C. Kedalaman air di

tiap stasiun berkisar antara 1,55 m-4,13 m. Kedalaman air tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 4,13 m, diikuti stasiun 3 sebesar 3,37 m, dan terendah pada stasiun

2 sebesar 1,55 m. Kecerahan air

menunjukkan nilai yang berkisar antara 30,5 cm–92 cm. Kecerahan air tertinggi dijumpai pada stasiun 3 sebesar 92 cm, diikuti stasiun 1 sebesar 49 cm, dan terendah pada stasiun 2 sebesar 30,5 cm. Kecepatan arus di tiap stasiun berkisar antara 0,08 m/detik – 0,17 m/detik. Kecepatan arus tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 0,17 m/detik, diikuti

stasiun 3 sebesar 0,11 m/detik, dan stasiun 2 sebesar 0,08 m/detik. Salinitas air berkisar antara 29‰-31‰. Nilai salinitas air tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 31‰, diikuti stasiun 2 sebesar 30‰, dan terendah pada stasiun 3 sebesar 29‰. pH air mendapatkan nilai berkisar antara 5,9-7,1. Nilai pH air tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 7,1 diikuti stasiun 2 sebesar 6,3 dan terendah stasiun 3 sebesar 5,9. Kandungan oksigen terlarut pada tiap stasiun berkisar antara 3,85 mg/l - 4.45 mg/l. Nilai tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 4,,45 mg/l, diikuti stasiun 2 sebesar 4 mg/l, dan terendah pada

stasiun 3 sebesar 3,85 mg/l. Nilai BOD5

berkisar antara 0,6 mg/l - 0,8 mg/l. Nilai tertinggi dijumpai pada stasiun 3 sebesar 0,8 mg/l, diikuti stasiun 2 sebesar 0,65 mg/l, dan terendah pada stasiun 1 sebesar 0,6 mg/l.

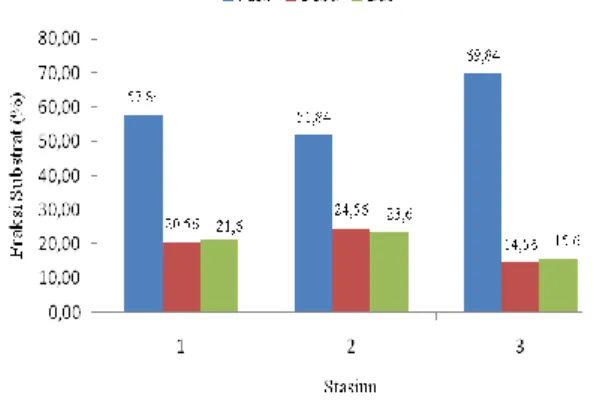

Hasil analisis fraksi substrat perairan pada tiap stasiun mendapatkan nilai yang bervariasi (Gambar 2). Hasil analisis menunjukkan fraksi pasir mendominasi pada tiap stasiun dengan nilai masing-masing sebesar 57,84% (stasiun 1), 51,84% (stasiun 2), dan 69,84%.

Gambar 2. Nilai Fraksi Substrat (%) pada Tiap Stasiun

Kelimpahan Udang Putih

Hasil penelitian mendapatkan

kelimpahan udang putih memiliki nilai yang bervariasi pada tiap stasiun, seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kelimpahan Udang Putih

(ind/m2) pada Tiap Stasiun

Hasil peneitian mendapatkan nilai kelimpahan udang putih tertinggi dijumpai

di stasiun 2 sebesar 12,17 ind/m2, diikuti

stasiun 1 sebesar 9,76 indm2, dan terendah

di stasiun 3 sebesar 2,55 ind/m2.

Distribusi Udang Putih

Distribusi udang putih pada tiap stasiun yang dianalisis menggunakan Indeks distribusi morisita (Bengen, 1998) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Distribusi Udang Putih pada Tiap Stasiun

Stasiun

1 2 3

Jumlah individu 69 86 18

Id 2,0 2,0 2,0

Pola Pertumbuhan Udang Putih

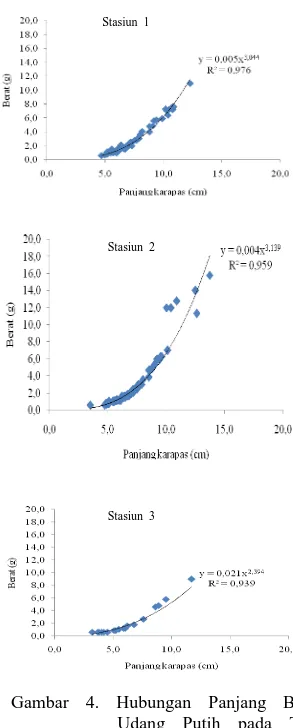

Sampel udang yang digunakan pada tiap stasiun masing-masing sebanyak 69 ekor dengan ukuran panjang karapas berkisar antara 4,7 cm - 12,3 cm dan berat berkisar antara 0,6 g – 11,0 g (stasiun 1), 86 ekor dengan ukuran panjang karapas berkisar antara 3,5 cm - 13,7 cm dan berat berkisar antara 0,6 g – 15,8 g (stasiun 2), dan 18 ekor dengan ukuran panjang karapas berkisar antara 3,2 cm - 11,7 cm dan berat berkisar antara 0,6 g – 9,0 g (stasiun 3). Hasil analisis hubungan panjang berat udang putih dapat dilihat

pada Gambar 4.

Gambar 4. Hubungan Panjang Berat Udang Putih pada Tiap Stasiun

Hasil analisis hubungan panjang berat udang putih pada tiap stasiun memperlihatkan pada stasiun 1 memiliki persamaan: Log W = 0,005 + 3,044 log L

atau dalam bentuk eksponensial:

W = 0,005L3,044 dengan nilai koefisien

determinasi (R2) = 0,976. Stasiun 2

memiliki persamaan Log W = 0,004 +

3,139 log L atau dalam bentuk

eksponensial: W = 0,004L3,139 dengan nilai

koefisien determinasi (R2) = 0,959., dan

Stasiun 3 memiliki persamaan

Stasiun 1

Stasiun 2

Log W = 0,021 + 2,394 log L atau dalam

bentuk eksponensialnya: W = 0,021L2,394

dengan nilai koefisien determinasi

(R2) = 0,939. Nilai b menggambarkan pola

pertumbuhan udang putih, sedangkan keeratan hubungan antara panjang karapas udang putih dan bobot tubuhnya dapat

diketahui melalui nilai koefisien

determinasi (R2), sehingga melalui

persamaan tersebut dapat ditentukan

apakah individu dari populasi udang putih pada kawasan ini dapat diduga bobot

tubuhnya melalui ukuran panjang

karapasnya.

Faktor Kondisi Udang Putih

Hasil pengukuran faktor kondisi

udang putih pada tiap stasiun

menunjukkan nilai berkisar antara 1,0057 – 1,0244, seperti terlihat pada Tabel 3. Tabel 4. Faktor Kondisi Udang Putih pada

Tiap Stasiun

Stasiun

1 2 3

FK 1,0057 1,0142 1,0244

g badannya agak pipih berkisar antara 2 – 4, sedangkan pada ikan yang kurang pipih antara 1 – 2.

Pembahasan

Parameter Fisik Kimia Air Suhu Air

Suhu merupakan salah satu faktor pembatas dalam perairan dan berperan penting dalam proses metabolisme udang putih. Tingginya suhu air pada stasiun 3 disebabkan adanya perbedaan waktu pengukuran. Pengukuran suhu air di stasiun 3 dilakukan menjelang tengah hari (sekitar pukul 11.00 WIB), sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke kolom air juga sedikit lebih tinggi

dibanding stasiun lainnya, dan

berpengaruh terhadap kondisi suhu

perairannya. Officer (1976) diacu oleh

Azis (2007) menyatakan suhu air dipengaruhi oleh tingginya penyinaran matahari yang masuk ke kolom air.

Hasil penelitian menunjukkan suhu di perairan estuari Suaka Margsatwa Karang Gading masih dalam batas toleransi untuk kehidupan udang putih. Hal ini sesuai dengan penyataan Naamin (1984) yang menyatakan bahwa udang putih masih dapat hidup pada suhu 10°C-36°C. Peningkatan suhu perairan dapat

menyebabkan peningkatan kecepatan

metabolisme dan respirasi yang akan

mengakibatkan peningkatan konsumsi

oksigen. Selanjutnya Tung dkk (2002) menyatakan suhu air di bawah 20°C akan menghambat pertumbuhan udang putih

Kedalaman Air

Hasil penelitian mendapatkan bahwa stasiun 2 memiliki kedalaman yang lebih

rendah dibanding stasiun lainnya.

Rendahnya kedalaman air pada stasiun 2 disebabkan stasiun ini merupakan daerah yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Pada stasiun ini masih dijumpai adanya penggunaan alat berat (belko) untuk kegiatan penanaman sawit, sehingga kemungkinan masuknya guguran tanah perkebunan ke kolom air diduga sebagai salah satu penyebab lebih dangkalnya perairan di stasiun ini.

Kecerahan Air

Kecerahan air pada tiap stasiun berkisar antara 30,5 cm - 92 cm. Kondisi ini menggambarkan perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading relatif keruh. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 (2004) tentang baku mutu air laut untuk biota laut, yang menyatakan bahwa nilai baku mutu untuk kecerahan air laut adalah > 3 m. Bila kecerahan air < 3 m maka perairan tersebut dapat dikategorikan keruh. Perairan yang relatif keruh sangat mendukung kehidupan udang putih.

Kecepatan Arus

Tingginya kecepatan arus pada stasiun 1 disebabkan kondisi topografi sungai yang sedikit membelok sehingga menyebabkan arusnya lebih cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Barus (2004) yang menyatakan pada alur sungai yang

membelok kecepatan arus paling tinggi akan dijumpai pada bagian luar pinggir sungai. Hasil penelitian juga menunjukkan kecepatan arus di perairan estuari Suaka Margastwa Karang Gading tergolong relatif tenang dan sangat baik bagi kehidupan udang putih. Dall dkk. (1990) menyatakan arus yang cukup tenang sangat disukai oleh udang putih. Bila kecepatan arus lemah, udang putih banyak melakukan aktifitas mencari makan untuk

pertumbuhannya, sedangkan jika

kecepatan arus cukup kuat udang putih

akan membenamkan diri di substrat dasar.

Salinitas Air

Hasil penelitian menunjukkan nilai salinitas air di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading masih dalam

kisaran toleransi untuk mendukung

kehidupan udang putih. Boyd dan Fast (1992) menyatakan udang dapat hidup dan tumbuh dengan baik pada perairan dengan kisaran salinitas antara 15‰ - 30‰.

Salinitas yang terlalu tinggi dapat

menyebabkan laju pertumbuhan udang menurun.

pH Air

Derajat keasaman atau pH berperan dalam mendukung pertumbuhan udang. Hasil penelitian mendapatkan stasiun 3 memiliki nilai pH yang rendah dengan nilai 5,9. Rendahnya nilai pH air pada stasiun 3 disebabkan stasiun ini memiliki salinitas cukup rendah, sehingga kondisi perairannya sedikit lebih asam dibanding stasiun lainnya. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan nilai pH air pada tiap stasiun masih dalam kisaran toleransi untuk mendukung kehidupan udang putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumeru dan Anna (2010) yang

menyatakan pH air optimal untuk

pertumbuhan udang putih berkisar antara 5,9-8. Nilai pH air yang terlalu rendah

dapat menyebabkan kandungan CaCO3

pada kulit udang akan berkurang, sehingga

konsumsi oksigen akan meningkat,

permeabilitas tubuh menurun dan insang udang akan mengalami kerusakan.

DO (Disolved Oxygen)

Hasil penelitian mendapatkan stasiun 3 memiliki niai kandungan oksigen terlarut lebih rendah dibanding stasiun lainnya. Rendahnya kandungan oksigen terlarut pada stasiun 3 disebabkan stasiun ini memiliki suhu perairan yang cukup tinggi dibanding stasiun lainnya. Tingginya suhu perairan dapat menyebabkan rendahnya kandungan oksigen terlarut. Boyd dan

Fast (1992) menyatakan kandungan

oksigen terlarut di perairan akan

mengalami penurunan jika suhu perairan tinggi. Hal ini disebabkan biota perairan akan lebih aktif bergerak, sehingga memerlukan lebih banyak oksigen dalam

perairan. Peningkatan suhu perairan

sebesar 10○C akan menyebabkan

terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan nilai oksigen terlarut di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading masih dalam batas toleransi untuk kehidupan udang putih. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 (1988) tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan yang menyatakan bahwa kandungan oksigen terlarut yang diperbolehkan untuk badan air golongan C (perikanan) adalah lebih besar dari 3 mg/l. Boyd (1995) juga menyatakan bahwa udang putih masih dapat hidup pada perairan yang memiliki

kandungan oksigen minimal sebesar

3 mg/l.

BOD (Biochemical Oxygen Demand )

Hasil penelitian mendapatkan nilai BOD tertinggi dijumpai pada stasiun 3 (0,8 mg/l). Tingginya nilai BOD pada stasiun 3 disebabkan stasiun ini merupakan perairan yang berdekatan dengan areal

perkebunan kelapa sawit, sehingga

kemungkinan masuknya senyawa organik dari hasil pemupukan organik ke badan perairan cukup tinggi. Hutagalung (1997) menyatakan tingginya nilai BOD dalam suatu perairan mengindikasikan banyaknya senyawa organik yang terdapat di perairan.

Fraksi Substrat

Kelimpahan dan distribusi biota perairan termasuk udang putih dipengaruhi oleh fraksi substrat (Peter dan Kerr, 2003).

Hasil analisis fraksi substrat

menggambarkan substrat dasar perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading didominasi oleh substrat pasir. Namun demikian, secara keseluruhan substrat dasar perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading termasuk ke dalam substrat pasir berlumpur. Substrat pasir berlumpur sangat disenangi oleh udang putih untuk mendukung kehidupannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Penn (1975) diacu oleh Naamin (1984) yang menyatakan udang putih lebih menyukai perairan dengan substrat pasir berlumpur terutama dalam hal memijah.

Kelimpahan Udang Putih

Hasil penelitian menunjukkan

kelimpahan udang putih tertinggi dijumpai di stasiun 2, dan terendah di stasiun 3. Kelimpahan udang putih yang tinggi pada stasiun 2 disebabkan kondisi lingkungan perairan di stasiun ini cukup mendukung kehidupan udang putih. Stasiun 2 memiliki kecepatan arus yang relatif lebih tenang (0,08 m/detik) dibanding stasiun lainnya. Hal ini disebabkan kondisi topografi estuari pada stasiun ini, dimana stasiun 2 merupakan aliran estuari yang lurus dan merupakan penghubung antara stasiun 1 dan stasiun 3 sehingga menyebabkan arusnya relatif lebih tenang dibanding kedua stasiun lainnya. Barus (2004) menyatakan pada alur sungai yang lurus, kecepatan arusnya lebih tenang dibanding alur sungai yang berbelok. Perairan yang relatif tenang sangat baik untuk kehidupan udang putih. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Dall dkk (1990) yang

menyatakan arus yang cukup tenang sangat disukai oleh udang putih, terutama

dalam hal mencari makan untuk

mendukung pertumbuhannya.

Stasiun 2 juga memiliki nilai kecerahan air yang cikup rendah (30,5 cm) dibanding stasiun lainnya. Perairan yang relatif keruh sangat mendukung kehidupan

udang putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Pramonowibowo (2007) yang menyatakan perairan yang relatif keruh merupakan salah satu penyebab banyaknya dijumpai populasi udang putih di suatu perairan, karena dapat menyebabkan menurunnya jangkauan jarak penglihatan dari predator yang ada di perairan tersebut, sehingga memperluas daerah pembesaran,

yang akhirnya dapat meningkatkan

tingkatan hidup juvenil udang putih.

Distribusi Udang Putih

Hasil analisis distribusi udang putih menggunakan indeks distribusi morisita mendapatkan nilai indeks distribusi lebih besar dari 3 atau Id > 3, yang menggambarkan distribusi udang putih pada tiap stasiun tergolong ke dalam pola distribusi berkelompok. Hal ini terlihat

dari banyaknya udang putih yang

ditemukan di setiap stasiun umumnya memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda dan ditemukan selalu berkelompok. Pola distribusi berkelompok merupakan pola yang paling umum dijumpai dalam populasi di alam disebabkan udang putih cenderung mencari habitat yang sesuai untuk mencari makan guna mendukung kehidupannya (Odum, 1998).

Karakteristik lingkungan pada setiap stasiun sangat mendukung kehidupan udang putih. Suhu perairan di lokasi penelitian yang berkisar antara 30°C- 30,5°C merupakan salah satu faktor yang mendukung kehidupan udang putih. Fast dan Lester (1992) menyatakan udang putih

umumnya menyukai perairan yang

memiliki suhu air berkisar antara

28°C-31°C. Salinitas perairan di lokasi

penelitian yang berkisar antara 29‰-31‰ juga berperan terhadap pola distribusi udang putih. Mulya (2012) menyatakan jika salinitas di perairan cukup tinggi (>31‰) maka udang putih tidak akan beruaya ke laut dalam untuk memijah. Kandungan oksigen terlarut yang sesuai

pada tiap stasiun juga mendukung

kehidupan udang putih di perairan estuari

Suaka margasatwa Karang Gading.

udang putih mengikuti ketersediaan oksigen terlarut di perairan. Pada salinitas rendah dengan kelarutan oksigen tinggi, laju respirasi udang akan meningkat, sehingga udang putih termasuk ke dalam

organisme respiratory conformer.

Pola Pertumbuhan Udang Putih

Hasil analisis hubungan panjang berat udang putih yang didapatkan, terlihat bahwa pertumbuhan udang putih pada stasiun 1 dan stasiun 2 bersifat allometrik positif dengan nilai b > 3. Pada stasiun 3 terlihat terdapat perbedaan nilai b, dimana nilai b yang didapatkan adalah lebih kecil dari 3 atau b < 3, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan udang putih pada stasiun 3 bersifat allometrik negatif. Berdasarkan nilai b yang didapatkan pada tiap stasiun dapat dikatakan bahwa pada stasiun 1 dan stasiun 2 pertambahan berat udang putih lebih cepat dari pertambahan panjang karapasnya, sedangkan pada stasiun 3 pertambahan panjang karapas udang putih lebih cepat dari pertambahan beratnya. Effendie (1997) menyatakan bila nilai b = 3, maka pertumbuhan dikatakan

isometrik atau pertambahan panjang

karapas sama dengan pertambahan berat tubuhnya, sedangkan bila nilai b lebih besar atau lebih kecil dari 3, pertumbuhan dikatakan allometrik atau pertambahan panjang karapas tidak sama dengan pertambahan beratnya. Pendapat yang sama diutarakan oleh Adisusilo (1983) yang menyatakan pertumbuhan dikatakan sebagai pertumbuhan alometrik positif bila nilai b > 3, yang menggambarkan bahwa

pertambahan berat lebih cepat

dibandingkan dengan pertambahan

panjang, sedangkan pertumbuhan

dinyatakan sebagai pertumbuhan alometrik negatif apabila nilai b < 3, yang

menggambarkan bahwa pertambahan

panjang lebih cepat dibandingkan

pertambahan berat. Beberapa faktor yang

menyebabkan pertumbuhan bersifat

allometrik positif atau allometrik negatif menurut Mulfizar dkk., (2012) antara lain adalah kondisi fisiologis dan lingkungan

seperti suhu, pH, salinitas, letak geografis dan teknik sampling.

Hasil penelitian juga mendapatkan udang putih pada stasiun 1 dan 2 terlihat

sedikit berukuran lebih besar/gemuk

dibanding stasiun 3. Hal ini disebabkan nilai salinitas air yang didapatkan pada stasiun 3 terlihat lebih rendah dibanding stasiun 1 dan stasiun 2. Nilai salinitas air pada stasiun 3 adalah sebesar 29‰, sedangkan pada stasiun 1 dan 2 masing-masing sebesar 31‰ dan 30‰. Fast dan Lester (1992) menyatakan udang putih berukuran kecil umumnya lebih banyak hidup pada salinitas yang berkisar antara 25‰ – 29‰.

Faktor Kondisi Udang Putih

Hasil analisis faktor kondisi udang putih pada tiap stasiun mendapatkan bahwa secara keseluruhan nilai faktor kondisi udang putih di setiap stasiun menunjukkan nilai FK > 1. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi udang putih di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading secara morfologi dapat dikatakan memiliki kemontokan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saputra (2005) yang menyatakan jika nilai faktor kondisi berkisar antara 2-4 maka

tubuh udang dapat dikatakan agak

langsing, dan jika nilai faktor kondisi berkisar antara 1 - 3 maka dapat dikatakan tubuh udang memiliki kemontokan yang baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diduga bahwa pada saat melakukan penelitian (bulan Mei – Juni 2015) merupakan awal musim pemijahan udang

putih P. merguiensis, walaupun banyak

juga didapatkan udang putih yang

berukuran kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi udang putih di perairan

estuari Suaka Margasatwa Karang Gading termasuk ke dalam pola distribusi berkelompok

2. Poa pertumbuhan udang putih di stasiun 1 dan 2 perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading adalah allometrik positif, sedangkan pada stasiun 3 adalah allometrik negatif. Faktor kondisi udang putih di setiap stasiun secara morfologi memiliki kemontokan yang baik.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan

tentang aspek reproduksi dan laju eksploitasi udang putih di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading dalam upaya pelestarian biota ini di alam.

2. Disarankan penggunaaan alat tangkap

yang ramah lingkungan kepada nelayan

dalam mengeksploitasi sumberdaya

udang putih di perairan estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Adisusilo S. 1983. Ukuran Matang Kelamin dan Musim Pemijahan

Udang Jerbung (Penaeus

merguiensis de Man) di Perairan Cilacap dan Sekitarnya. Laporan Penelitian Perikanan Laut 29: 97-102 Anggoro S. 1992. Efek Osmotik Berbagai Tingkat Salinitas Media Terhadap Daya Tetas Telur dan Vitalitas Larva

Udang Windu Penaeus monodon F

(Disertasi). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Barus, T.A. 2004. Pengantar Limnologi.

Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. USU Press, Medan.

Bengen D.G. 1998. Sinopsis Analisis Statistik Multivariabel/ Multidimensi.

Program Pascasarjana Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Boyd C.E. 1995. Shrimp Pond Bottom Soil

and Sediment Management. Soil and sediment management. Reviews.

Boyd C.E, A.W Fast. 1992. Pond

Monitoring and Management.

Marine Shrimp Culture-Principles and Practices. Elsevier. Amsterdam. Brower JE, JH Zar, CV Ende. 1990. Field

and Laboratory Methods for General Ecology. Third Edition. Wm. C. Brown Publisher, USA.

Dall W, B.J Hill, P.C Rothlisberg, D.J Sharples. 1990. The Biology of the Penaedae. di dalam: Blaxer JHS, Southward AJ. Eds): Marine Biology 27. Academic Press, London.

Effendie M.I. 1997. Biologi Perikanan.

Yayasan Pustaka Nusatama. Jakarta Fast AW dan L J Lester. 1992. Pond

Monitoring and Management Marine

Shrimp Culture Principle and

Practise. Elsevier Science Publisher Amsterdam. Netherlands.

Hutagalung H.P, D Setiapermana, S.H Riyono. 1997. Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota. Buku 2. Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan Lingkungan Hidup. No. 02/ Men KLH/1998. Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmen LH). 2004. Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. No. 51. Jakarta.

Mulfizar, Z.A. Muchlisin dan I.

Dewiyanti. 2012. Hubungan Panjang Berat dan Faktor Kondisi Tiga Jenis Ikan yang Tertangkap di Perairan Kuala Gigieng, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jurnal Depik. 1 (1):1- 9. Mulya M.B, D.G Bengen, R.F Kaswadji,

R. Etty 2011. Distribusi dan Pola

Pertumbuhan Udang Putih Penaeus

merguinensis de Man di Ekosistem Mangrove Percut Sei Tuan Sumatera

Utara. Jurnal Omni Akuatika 1 (13): 49-56.

Mulya M.B. 2012. Kajian Bioekologi

Udang Putih Penaeus merguinensis

de Man di Perairan Ekosistem Mangrove Percut Sei Tuan Sumatera Utara. Disertasi. (tidak dipublikasi)

Sekolah Pascasarjana Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Naamin N. 1984. Dinamika Populasi

Udang Jerbung (P. merguiensis de

Man) di Perairan Arafura dan Alternatif Pengelolaannya. Disertasi

(Tidak Dipublikasikan). Sekolah

Pascasarjana Institut Pertanian

Bogor, Bogor.

Odum E.P. 1998. Dasar-dasar Ekologi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peter J.C, dan J.D. Kerr 2003. Maturation

and Spawning of The Banana Prawn

Penaeus merguiensis de Man (Crustacea: Penaeidae) in the Gulf of Carpentaria, Australia. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (69): 37-59.

Pramonowibowo, A. Hartoko, A. Ghofar .

2007. Density of Banana Shrimp

(Penaeus merguiensis de Man) in Semarang Territory Waters. Jurnal Pasir Laut 2 (2) : 18-29.

Saputra S.W. 2005. Dinamika Populasi

Udang Jari (Metapenaeus elegans de

Man) dan Pengelolaannya di Laguna

Segara Anakan Cilacap Jawa

Tengah. Disertasi. Sekolah

Pascasarjana Institut Pertanian

Bogor, Bogor.

Sparre P and S.C. Venema. 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan

Tropis. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perikanan, Badan

Penelitian dan Pengembangan

Pertanian, Jakarta.

Sumeru S.U dan S. Anna . 2010. Persyaratan Biologis dan Kebiasaan Udang Windu. Glitter Text. Tanggal browsing 14 Maret 2016.

Tung H, S.Y Lee, C.P Keenan, G

Marsden. 2002. Effect of

Temperature on Spawning of

Penaeus merguiensis. Journal of Thermal Biology 27 (2): 433– 437