i

Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan

Kecamatan Tambakdahan

MUTHIA SRI RAHAYU

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

iii

Kabupaten Subang, Jawa Barat: Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak,

Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan. Dibimbing oleh EDHI SANDRA dan AGUS HIKMAT.

Kabupaten Subang dibagi menjadi tiga zona berdasarkan topografinya, yaitu daerah pegunungan dan dataran tinggi (Subang bagian selatan), daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah) dan daerah dataran rendah (Subang bagian utara). Topografi yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan keanekaragaman spesies tumbuhan yang tumbuh di dalamnya dan lebih lanjut menyebabkan adanya perbedaan spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten Subang yang meliputi spesies tumbuhan obat, cara pemanfaatan tumbuhan obat dan upaya pengembangan tumbuhan obat yang telah ada sebagai langkah awal bagi upaya pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat di Kabupaten Subang.

Penelitian dilakukan pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Jalancagak (Subang bagian selatan), Kecamatan Dawuan (Subang bagian tengah) dan Kecamatan Tambakdahan (Subang bagian utara). Pada masing-masing kecamatan dipilih tiga desa yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2011. Penelitian dilakukan terhadap spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat di sembilan desa di tiga kecamatan lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan panduan wawancara, pengamatan di lapangan dan studi literatur. Responden ditentukan secara purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 90 orang pada setiap kecamatan atau sebanyak 270 orang pada tingkat Kabupaten Subang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah spesies yang dimanfaatkan oleh responden sebanyak 228 spesies dari 66 famili. Masyarakat Kecamatan Dawuan lebih banyak memanfaatkan spesies tumbuhan obat dibandingkan masyarakat kecamatan lainnya. Namun, secara umum, spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan di setiap kecamatan tidak terlalu berbeda. Kelompok penyakit tulang, otot dan sendi merupakan kelompok penyakit yang banyak diobati masyarakat dengan tumbuhan, yaitu sebanyak 64 spesies. Sirih (Piper betle) merupakan spesies tumbuhan obat dengan frekuensi pemanfaatan tertinggi sebesar 35,19%. Cara pengolahan spesies tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten Subang, yaitu direbus, diseduh, dituak, dicampurkan ke dalam makanan, direndam dalam air dan lain-lain. Cara penggunaan spesies tumbuhan obat dipengaruhi oleh letak organ yang akan diobati. Program pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Subang, yaitu Batra (Upaya Pelayanan Pengobatan Tradisional) dan Program Penanaman Pepaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Subang masih banyak memanfaatkan tumbuhan dalam pengobatan, terutama untuk penyakit yang ringan dan sering diderita.

Kata kunci : tumbuhan obat, pemanfaatan, wawancara, responden, purposive sampling

iv

Subang Regency, West Java: Case Study in Jalancagak District, Dawuan District and Tambakdahan District. Under supervision of EDHI SANDRA and AGUS HIKMAT.

Subang Regency is divided into three zone base on its topography which include mountains and highlands area (South of Subang), hills and plains areas (Downtown of Subang) and lowland areas (North of Subang). The topography cause differences in diversity of plant species that grew in each area, which cause different use of medicinal plants. The research aimed to identify the use of medicinal plants by people of Subang Regency which included species of medicinal plants, the use of herbal medicines and the existing efforts of plants utilization for medicinal purpose.

The research was conducted in three districts, Jalancagak Districts (Southern part of Subang), Dawuan District (Central part of Subang) and Tambakdahan District (Northern part of Subang). Three villages were selected from each district. The research was conducted on June to July 2011. Data was collected through interview using interview guide, observation and literature studies. Respondents were selected using purposive sampling method. There were 90 respondents selected from each district, with total number of 270 respondents from Subang Regency.

The result showed that there were 228 species from 66 families used by the respondents. Community of Dawuan District had more species of medicinal plants used than other district. However, in general, there were only a slight difference in the species of medicinal plats used in each district. As many as 64 species were used to treat bone illnesses, muscle and joint pain. Sirih (Piper betle) had the highest utilization frequency of 35,19%. People used medicinal plants through boiling, brewing, tapping, mixing with food, soaking in water, etc. The way people use the plants were depended on the location of the organs to be treated. There were two existing program of medicinal plants utilization on Subang Regency, which were Batra Program (the effort of illnesses treatment using traditional medicines) and Papaya Planting Program. In conclusion, there were many people in Subang Regency who used medicinal plants to treat their illnesses, particulary for minor and frequently suffered illnesses.

Keywords: medicinal plants, utilization, interview, respondents, purposive sampling

ii

Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan

Kecamatan Tambakdahan

MUTHIA SRI RAHAYU

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

v

Tumbuhan Obat Oleh Masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat: Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan adalah benar-benar hasil karya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Nopember 2011

Muthia Sri Rahayu NIM E34070066

vi

Subang, Jawa Barat: Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan

Nama : Muthia Sri Rahayu

NIM : E34070066

Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II,

Ir. Edhi Sandra, M.Si Dr. Ir. Agus Hikmat, M.ScF

NIP.196610191993031002 NIP. 196209181989031002

Mengetahui,

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor,

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS. NIP. 195809151984031003

vii

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skipsi yang berjudul “Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat: Studi Kasus di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan salah satu potensi sumberdaya Kabupaten Subang berupa tumbuhan obat. Potensi berupa tumbuhan obat dan pemanfaatannya tersebut belum banyak terungkap. Potensi tumbuhan obat bukan hanya meliputi spesies-spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pengobatan, namun juga berbagai cara pemanfaatan tumbuhan obat tersebut oleh masyarakat serta berbagai habitat tempat tumbuhan obat tersebut tumbuh. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi upaya pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat melalui program-program, sehingga tumbuhan obat dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Subang khususnya.

Begitu besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data tentang pemanfaatan tumbuhan obat. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Bogor, Nopember 2011

vii

i

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Suhendar dan Ibu Sri Mulyani. Pendidikan formal ditempuh di TK Tunas Karya, SD Negeri Sukasari I, SMP Negeri 1 Subang dan SMA Negeri 1 Subang. Pada tahun 2007, penulis diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) Forum Komunikasi Kulawarga Subang (FOKKUS) dan Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) sebagai anggota Kelompok Pemerhati Flora (KPF) “Rafflesia”. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pernah penulis ikuti, yaitu Eksplorasi Flora, Fauna dan Ekowisata Indonesia (Rafflesia) 2009 di Cagar Alam Rawa Danau, Kabupaten Serang Banten pada tahun 2009, Rafflesia 2010 di Cagar Alam Gunung Burangrang, Kabupaten Purwakarta pada tahun 2010 dan Studi Konservasi Lingkungan (Surili) 2010 di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Penulis juga merupakan asisten mata kuliah Konservasi Tumbuhan Obat Hutan Tropika.

Pada tahun 2009, penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Cagar Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Sancang Timur. Penulis melaksanakan Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) pada tahun 2010 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi dan pada tahun 2011, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember.

ix

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar dan tidak pernah henti diberikan;

2. Kedua orangtua (Bapak Suhendar dan Ibu Sri Mulyani) dan adik (Hibar Taufikurachman) yang merupakan motivasi terbesar dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh keluarga besar di Subang atas segala dukungan yang diberikan;

3. Bapak Ir. Edhi Sandra, M.Si dan Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc.F atas bimbingannya selama penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Ir. Oemijati Rachmatsjah selaku dosen penguji dan Bapak Dr.Ir.Agus Priyono Kartono, M.Si selaku ketua sidang atas kritik dan saran bagi perbaikan skripsi ini;

5. Kepala desa dan staf Desa Jalancagak, Desa Bunihayu, Desa Tambakmekar, Desa Manyeti, Desa Rawalele, Desa Sukasari, Desa Tambakdahan, Desa Rancaudik dan Desa Kertajaya atas semua bantuan selama pengambilan data; 6. Puskesmas Jalancagak, Puskesmas Rawalele dan Puskesmas Tambakdahan

atas bantuan data dan informasi yang diberikan;

7. Masyarakat Desa Jalancagak, Desa Bunihayu, Desa Tambakmekar, Desa Manyeti, Desa Rawalele, Desa Sukasari, Desa Tambakdahan, Desa Rancaudik dan Desa Kertajaya atas kesediannya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis;

8. Teman-teman dan sahabat, Woro, Asih, Risa, Dinar, Vio, Ovi, Rahmi, Neina, Fina, Age, Ria, Rona, Windu, Lely, Sinta, Mariah dan Nda untuk kasih sayang, keceriaan dan semangat yang diberikan;

9. Teman-teman KSHE 44 “KOAK”;

10. Teman-teman seperjuangan Bagian Konservasi Keanekaragaman Tumbuhan; 11. Teman-teman Kelompok Pemerhati Flora (KPF) “Rafflesia” HIMAKOVA; 12. Teman-teman FOKKUS (Forum Komunikasi Kulawarga Subang);

13. Teman-teman seatap di Wisma Blobo;

x DAFTAR TABEL……….

i

DAFTAR GAMBAR...ii

DAFTAR LAMPIRAN………....vi

BAB I PENDAHUAN 1.1 Latar Belakang……….. 1 1.2 Tujuan………... 2 1.3 Manfaat………. 2BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tumbuhan Obat………. 4

2.2 Pemanfaatan Tumbuhan Obat………... 5

2.3 Pengembangan Tumbuhan Obat………... 6

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan waktu……….. 10

3.2 Objek dan Alat……….. 10

3.3 Metode Pengumpulan Data………... 10

3.3.1 Jenis data………. 10

3.3.2 Tahapan penelitian……….. 11

3.3.3 Teknik pengambilan data……… 12

3.4 Analisis Data………. 13

3.4.1 Klasifikasi kelompok penyakit/penggunaan dan macam penyakit………... 13

3.4.2 Persen habitus………. 15

3.4.3 Persen bagian yang digunakan……… 15

3.4.4 Persen tipe habitat tumbuhan obat……….. 15

3.4.5 Persen frekuensi pemanfaatan spesies tumbuhan obat 15 BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak dan Luas……… 17

4.2 Iklim……… 17

4.3 Topografi……… 18

4.4 Potensi………. 19

xi 4.6.2 Desa Bunihayu……….. 21 4.6.3 Desa Tambakmekar……….. 21 4.7 Kecamatan Dawuan……… 22 4.7.1 Desa Manyeti……… 22 4.7.2 Desa Rawalele……….. 22 4.7.3 Desa Sukasari………... 23 4.8 Kecamatan Tambakdahan………... 23 4.8.1 Desa Tambakdahan………... 23 4.8.2 Desa Rancaudik……… 24 4.8.3 Desa Kertajaya……….. 24

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Karakteristik Responden………. 25

5.2 Spesies Tumbuhan Obat………. 26

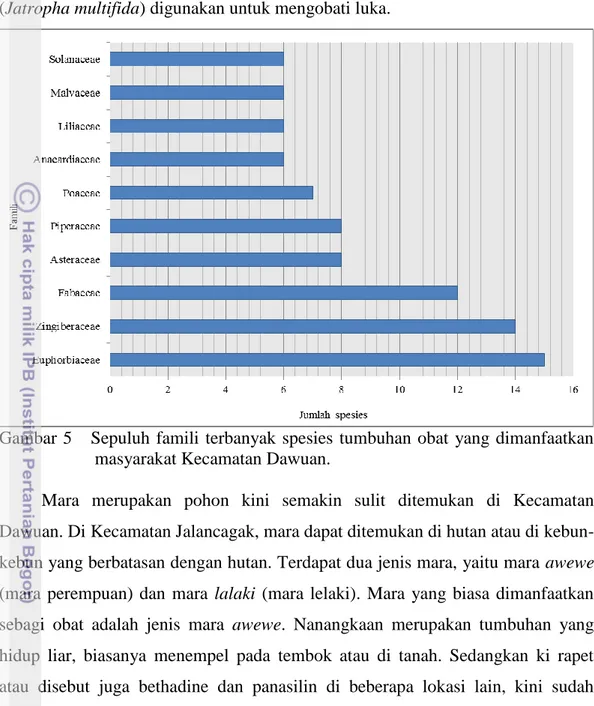

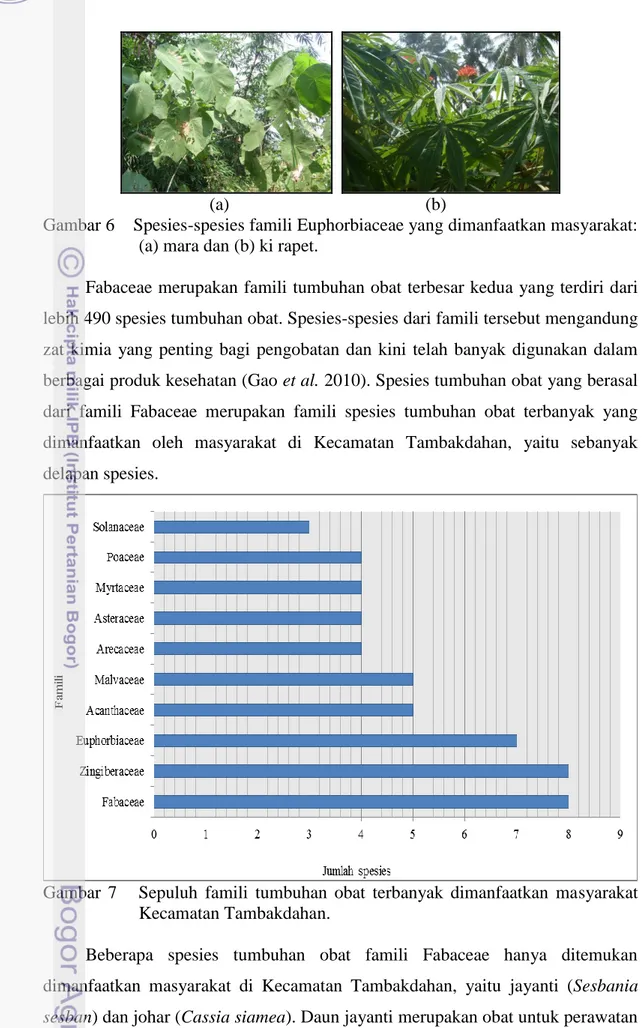

5.2.1 Jumlah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan berdasarkan famili………. 27

5.2.2 Jumlah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan berdasarkan habitus………... 36

5.2.3 Jumlah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan berdasarkan bagian yang digunakan………. 41

5.2.4 Jumlah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan berdasarkan tipe habitat………. 47

5.2.5 Jumlah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan berdasarkan kelompok penyakit/penggunaan……... 51

5.2.6 Frekuensi pemanfaatan spesies tumbuhan obat oleh masyarakat………. 61

5.2.7 Sumber pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat... 65

5.2.8 Potensi tumbuhan obat di sekitar lingkungan Masyarakat……….. 72

5.3 Cara Pemanfaatan Tumbuhan Obat………. 74 5.4 Tipe Pemanfaatan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 79

xii

5.5 Program Pengembangan Pemanfaatan Tumbuhan Obat di

Kabupaten Subang……….. 83

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan………. 87

6.2 Saran………... 88

DAFTAR PUSTAKA... 89

LAMPIRAN……….. 92

i

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Kecamatan dan desa-desa lokasi penelitian………... 10 2. Jenis dan metode pengumpulan data………... 11 3. Klasifikasi kelompok penyakit/penggunaan dan macam

penyakit……….. 14

4. Lima kelompok penyakit/penggunaan spesies tumbuhan obat

terbanyak di setiap kecamatan……… 52 5. Lima kelompok penyakit/penggunaan spesies tumbuhan obat

terbanyak pada tingkatKabupaten Subang………. 58 6. Sepuluh spesies tumbuhan obat dengan frekuensi pemanfaatan

tertinggi di setiap kecamatan……….. 61 7. Sepuluh spesies tumbuhan obat dengan frekuensi pemanfaatan

tertinggi di Kabupaten Subang………... 64 8. Cara pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten

Subang………... 77

ii

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Denah Kabupaten Subang dan kecamatan-kecamatan

lokasi penelitian………... 18 2. Jumlah spesies dan famili tumbuhan obat yang

dimanfaatkan di setiap kecamatan dan pada tingkat

Kabupaten Subang………... 27 3. Sepuluh famili terbanyak spesies tumbuhan obat yang

dimanfaatakan oleh masyarakat Kecamatan

Jalancagak………. 28

4. Beberapa spesies tumbuhan obat famili Zingiberaceae: (a)

combrang dan (b) panglai……….. 29 5. Sepuluh famili terbanyak spesies tumbuhan obat yang

dimanfaatakan oleh masyarakat Kecamatan

Dawuan……….. 30

6. Spesies-spesies famili Euphorbiaceae yang dimanfaatkan

masyarakat: (a) mara dan (b) ki rapet……….. 31 7. Sepuluh famili terbanyak spesies tumbuhan obat yang

dimanfaatakan oleh masyarakat Kecamatan

Tambakdahan……… 31

8. Spesies-spesies tumbuhan obat famili Fabaceae yang hanya ditemukan dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan

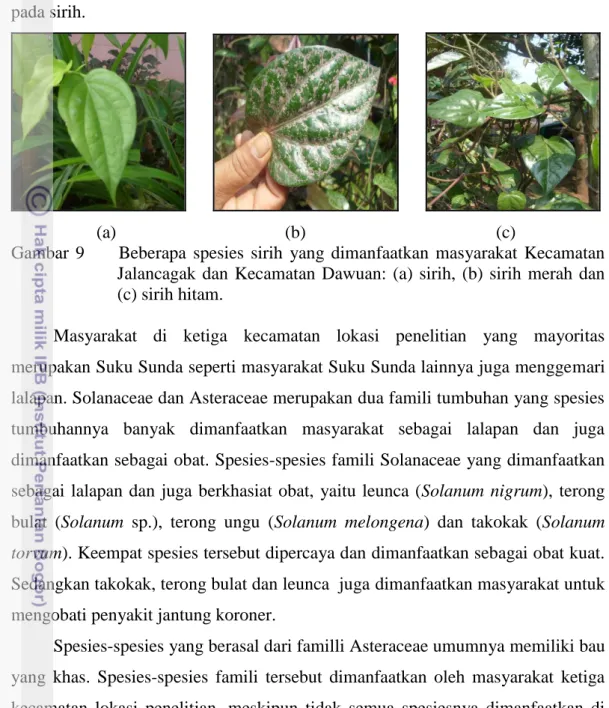

Tambakdahan: (a) jayanti dan (b) johar……… 32 9. Beberapa spesies sirih yang dimanfaatkan masyarakat

Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Dawuan: (a) sirih, (b) sirih merah dan (c) sirih

iii

10. Beberapa spesies famili Musaceae yang dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Jalancagak: (a) pisang gemor dan

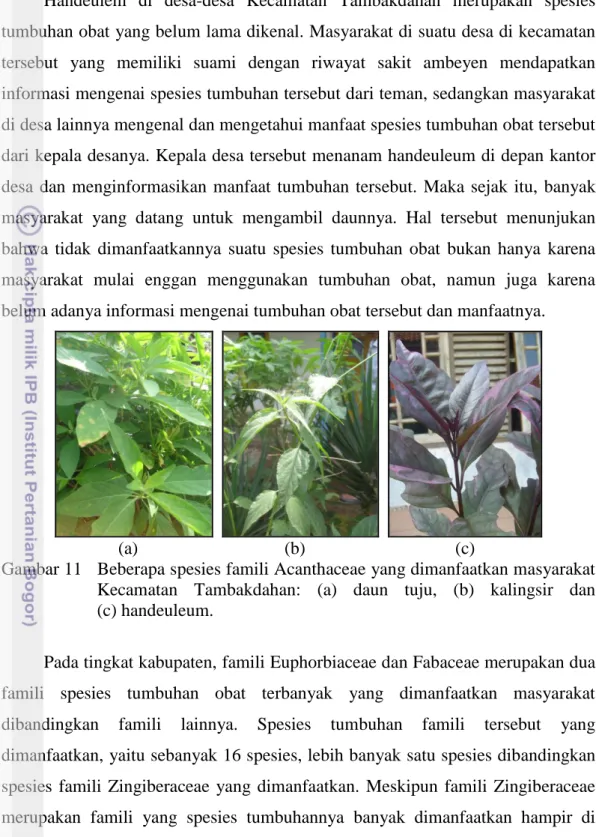

(b) pisang batu………... 34 11. Beberapa spesies famili Acanthaceae yang dimanfaatkan

masyarakat Kecamatan Tambakdahan: (a) daun tuju, (b)

kalingsir dan (c) handeuleum……... 35 12. Sepuluh famili tumbuhan obat terbanyak yang

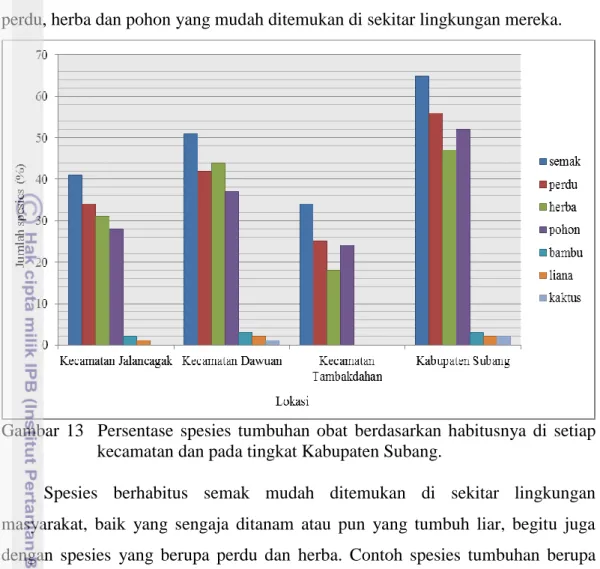

dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Subang………... 36 13. Persentase spesies tumbuhan obat berdasarkan habitusnya

di setiap kecamatan dan pada tingkat Kabupaten

Subang………... 37

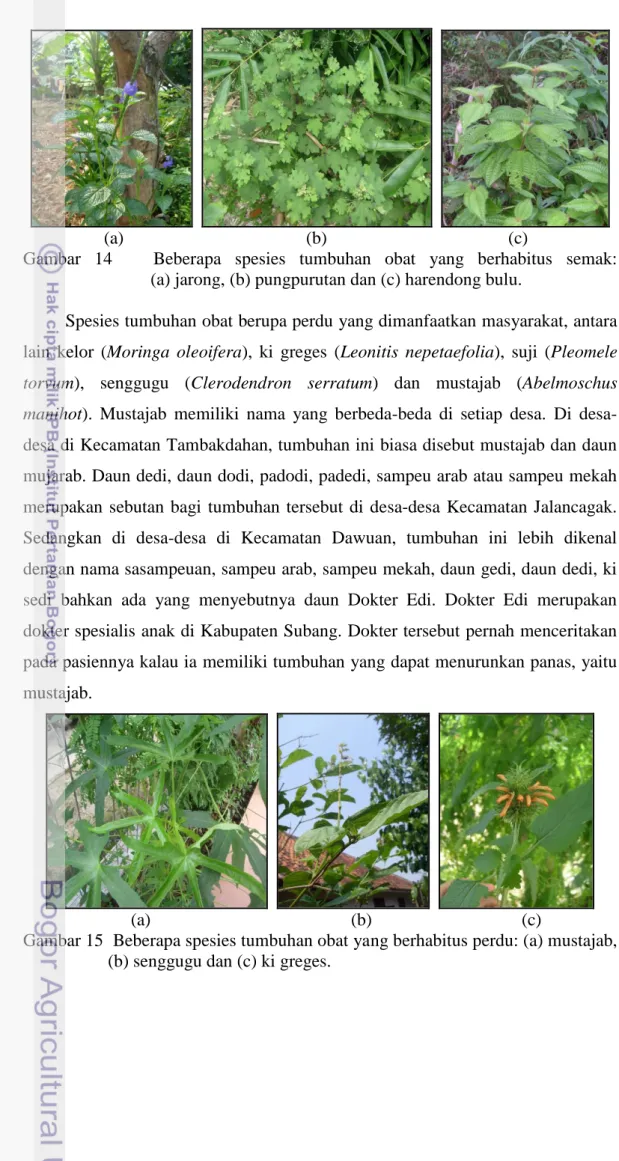

14. Beberapa spesies tumbuhan obat yang berhabitus semak: (a) jarong, (b) pungpurutan dan (c) harendong

bulu………... 38

15. Beberapa spesies tumbuhan obat berhabitus perdu: (a) mustajab, (b) senggugu dan (c) ki greges……… 38 16. Spesies-spesies tumbuhan obat berhabitus herba:

(a) katapayan dan (b) surukan……….. 39 17. Spesies-spesies tumbuhan obat berupa pohon: (a) lame,

(b) pule dan (c) kanyere……… 40 18. Persentase spesies tumbuhan obat berdasarkan bagian yang

digunakan di setiap kecamatan dan pada tingkat Kabupaten

Subang………... 41

19. Spesies-spesies yang dimanfaatkan daunnya sebagai obat: (a) kecubung gunung, (b) buntiris dan (c) jarum tujuh

bilah………... 42

20. Spesies-spesies yang dimanfaatkan batangnya sebagai obat: (a) bambu kuning, (b) jarak jakarta dan (c)

bratawali………... 43 21. Spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan bunganya, yaitu

iv

22. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan getahnya; (a) jarak pagar dan spesies tumbuhan yang dimanfaatkan umbinya

(b) singkong karet……….. 46

23. Persentase spesies tumbuhan obat berdasarkan tipe habitat pada setiap kecamatan dan pada tingkat Kabupaten

Subang………... 48

24. Spesies-spesies tumbuhan obat yang ditanam di pekarangan: (a) puring, (b) kenanga dan (c) kedongdong

cina………. 49

25. Kebun, sawah dan sungai merupakan beberapa habitat spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan

masyarakat………. 49

26. Hutan tanaman pinus yang menjadi lokasi pengambilan tumbuhan obat oleh masyarakat Kecamatan

Jalancagak……….. 50

27. Sepuluh penyakit yang banyak diderita dan diobati masyarakat di Puskesmas Wangunreja (sumber: Laporan Tahunan Puskesmas Wangunreja, Kecamatan Dawuan

Tahun 2010)………... 53

28. Sepuluh penyakit yang banyak diderita dan diobati masyarakat di Puskesmas Tambakdahan (sumber: Laporan Tahunan Puskesmas Tambakdahan, Kecamatan

Tambakdahan Tahun 2010)……….. 55 29. Sepuluh penyakit yang banyak diderita dan diobati

masyarakat di Puskesmas Jalancagak (sumber: Laporan Tahunan Puskesmas Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Tahun 2010)………...

56

30. Beberapa spesies tumbuhan obat yang digunakan untuk perawatan kesehatan ibu melahirkan: (a) jawer kotok, (b)

sirih, (c) sembung dan (d) pinang……….. 57 31. Beberapa spesies tumbuhan obat dengan frekuensi

v

32. Sumber pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat

masyarakat Kecamatan Jalancagak………... 66 33. Sumber pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat

masyarakat Kecamatan Dawuan………... 67 34. Obat yang dibuat dari tumbuhan obat yang dibuat dan

dikemas salah seorang dokter untuk mengobati kanker

payudara………. 70

35. Sumber pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat

masyarakat Kecamatan Tambakdahan……….. 71 36. Potensi tumbuhan obat di sekitar lingkungan masyarakat

dibandingkan tumbuhan obat yang telah dimanfaatkan masyarakat di setiap kecamatan dan pada tingkat

Kabupaten Subang………... 72 37. Biduri yang ditemukan di Kecamatan Tambakdahan……… 74 38. Labu siam muda yang merupakan lalapan sekaligus obat

darah tinggi………... 76 39. Apotek hidup di pekarangan Puskesmas

Tambakdahan………. 85

40. Spanduk berisi anjuran menanam pepaya dan deretan pohon pepaya di halaman salah satu kantor desa di

vi

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Karakteristik responden……….. 93 2. Spesies-spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat

Kabupaten Subang………... 95 3. Sepuluh spesies tumbuhan obat dengan frekuensi pemanfaatan

tertinggi di setiap desa………... 169 4. Sepuluh kelompok penyakit/penggunaan terbanyak yang

diobati menggunakan tumbuhan obat pada setiap

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan kini telah dipandang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat seiring dengan perkembangan peradaban yang juga melahirkan banyaknya penyakit baru. Menurut Wakidi (2003), perwujudan perhatian yang besar terhadap kesehatan dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang berperilaku sehat, mulai dari lingkungan pemukiman dan cara hidup yang bersih dan sehat serta makanan yang cukup dengan nilai gizi yang tinggi. Selain itu, masyarakat pun telah mengetahui apa yang harus dilakukannya ketika sakit dan agar sakitnya cepat sembuh. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terakhir tersebut, maka kebutuhan terhadap sarana kesehatan termasuk obat pun harus cukup, baik jenis dan jumlahnya, aman penggunaannya dan mempunyai mutu yang memenuhi persyaratan serta tersebar merata hingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Namun, tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan semua sarana kesehatan yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta, termasuk obat. Keterbatasan sejumlah masyarakat dalam mendapatkan sarana kesehatan berkaitan erat dengan keterbatasan terhadap akses, mengingat banyaknya masyarakat yang hidup di perdesaan di wilayah pelosok Indonesia. Selain itu, semua sarana kesehatan yang bermutu membutuhkan biaya yang cukup besar yang tidak semua masyarakat mampu membelinya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pelosok, hidup berkelompok membentuk suku-suku tertentu dan masih memegang erat pengetahuan atau kearifan lokal suku mereka termasuk cara pandang terhadap sakit, penyebabnya dan cara mengobatinya. Cara mengobati sakit sebagian besar dilakukan menggunakan tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan mereka. Tak hanya sebagai obat, tumbuhan pun menjadi bagian dari semua aspek kehidupan mereka, mulai dari makanan, upacara adat dan sebagainya. Bila ditelaah lebih lanjut, tumbuhan berkhasiat obat tersebut berpeluang besar untuk dikembangkan, setidaknya dapat digunakan oleh masyarakat yang telah lama memanfaatkanannya dan lebih jauh lagi pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan

2

oleh masyarakat kelompok lain. Persoalan mengenai akses dan biaya yang besar terhadap kebutuhan obat dapat diatasi dengan obat yang berasal dari tumbuhan yang mudah dan murah. Mudah karena untuk dapat menggunakannya, masyarakat hanya tinggal mengambil dari pekarangan, kebun atau lingkungan sekitar mereka serta mengolahnya di rumah. Cara tersebut tentu lebih murah bila dibandingkan harus membawa si sakit ke rumah sakit.

Suku Sunda yang merupakan mayoritas suku yang tinggal di Jawa Barat, diantaranya di Kabupaten Subang. Pengetahuan mengenai tumbuhan obat yang dimiliki masyarakat Suku Sunda merupakan salah satu pengetahuan yang dapat dijadikan alternatif pengobatan disamping penggunaan obat kimia. Kabupaten Subang dibagi menjadi tiga zona berdasarkan topografinya, yaitu daerah pegunungan dan dataran tinggi (Subang bagian selatan), daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah) dan daerah dataran rendah (Subang bagian utara). Perbedaan kondisi tersebut akan menyebabkan perbedaan spesies tumbuhan untuk berbagai pemanfaatan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah untuk pengobatan. Pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten Subang belum banyak terungkap. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten Subang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, yaitu

1. Mengidentifikasi spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Subang;

2. Mengidentifikasi cara pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Kabupaten Subang;

3. Mengidentifikasi upaya pengembangan pengobatan dengan tumbuhan obat di Kabupaten Subang.

1.3 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan data dasar bagi upaya pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat di Kabupaten Subang. Upaya

3

pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat tumbuhan obat dan dapat menjadi alternatif pengobatan bagi masyarakat.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Obat

Sandra dan Kemala (1994) mengartikan tumbuhan obat sebagai semua tumbuhan, baik yang sudah dibudidayakan maupun yang belum dibudidayakan yang dapat digunakan obat. Sedangkan Zuhud et al. (1994) menyatakan bahwa tumbuhan obat merupakan seluruh spesies tumbuhan obat yang diketahui dan dipercaya mempunyai khasiat obat. Tumbuhan obat tersebut dikelompokan menjadi :

1) Tumbuhan obat tradisional, yaitu spesies tumbuhan yang diketahui dan dipercaya memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisonal;

2) Tumbuhan obat modern, yaitu spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa/bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis;

3) Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies tumbuhan yang diduga mengandung senyawa/bahan bioaktif yang berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah-medis atau penggunaannya sebagai bahan tradisional sulit ditelusuri.

Zein (2005) mengatakan bahwa tumbuhan obat memiliki kelemahan sebagai obat, yaitu

1) Sulitnya mengenali spesies tumbuhan dan berbedanya nama tumbuhan berdasarkan daerah tempat tumbuh;

2) Kurangnya sosialisasi tentang manfaat tumbuhan obat, terutama di kalangan profesi dokter;

3) Penampilan tumbuhan obat yang berkhasiat berupa fitofarmaka yang kurang menarik dan kurang meyakinkan dibandingkan dengan penampilan obat paten; 4) Kurangnya penelitian yang komprehensif dan terintegrasi dari tumbuhan obat

ini di kalangan profesi dokter;

5) Belum adanya upaya pengenalan terhadap tumbuhan yang berkhasiat obat di institusi pendidikan yang sebaiknya dimulai dari pendidikan dasar.

5

2.2 Pemanfaatan Tumbuhan Obat

Tumbuhan obat merupakan komponen penting dalam pengobatan tradisional yang telah digunakan sejak lama di Indonesia. Beberapa bukti yang menunjukan hal tersebut adalah ditemukannya beberapa naskah yang berisi pengetahuan mengenai pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan obat, antara lain naskah pada daun lontar “Husodo” (Jawa),“Usada” (Bali), “Lontarak Pabbuara” (Sulawesi Selatan) dan sebagainya (Aliadi & Roemantyo 1994).

Keuntungan obat tradisional yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan untuk memperolehnya dan bahan bakunya dapat ditanam di pekarangan sendiri, murah dan dapat diramu sendiri di rumah, sehingga hampir setiap orang Indonesia pernah menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit atau kelainan yang timbul pada tubuh selama hidupnya, baik ketika masih bayi, anak-anak maupun setelah dewasa. Penggunaan tumbuhan obat tetap besar di masyarakat karena manfaatnya secara langsung dapat dirasakan secara turun-temurun, walaupun mekanisme kerjanya secara ilmiah masih belum banyak diketahui. Selain manfaat yang dirasakan, penggunaan tumbuhan obat pun dilatarbelakangi sulitnya jangkauan fasilitas kesehatan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang terpencil (Zein 2005).

Terdapat tiga kelompok masyarakat yang dapat dibedakan berdasarkan intensitas pemanfaatan tumbuhan obat menurut Aliandi dan Roemantyo (1994), yaitu

1. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat asli yang hanya menggunakan pengobatan tradisonal, umumnya tinggal di pedesaan atau daerah terpencil yang tidak memiliki sarana dan prasarana kesehatan. Kelompok ini berusaha mencari sendiri pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit, sesuai dengan norma dan adat yang berlaku;

2. Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional dalam skala keluarga, umumnya tinggal di pedesaan yang memiliki sarana dan prasarana terbatas. Pada daerah ini sudah tersedia puskesmas, namun tenaga medis, peralatan dan obat-obatan yang tersedia terbatas. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat pun umumnya masih rendah sehingga pengobatan tradisional merupakan alternatif dalam pemenuhan kesehatan

6

masyarakat. Pada kelompok kedua ini, pemerintah telah memasyarakatkan TOGA (Tanaman Obat Keluarga). Program ini sesuai untuk kelompok masyarakat yang menggunakan tumbuhan obat dalam skala keluarga dan bertujuan untuk penanggulangan penyakit rakyat, perbaikan status gizi dan melestarikan sumberdaya alam hayati;

3. Kelompok ketiga adalah kelompok industriawan obat tradisional.

Suku-suku bangsa di Indonesia telah banyak memanfaatkan tumbuhan obat untuk kepentingan pengobatan tradisional. Pengetahuan yang dimiliki suku-suku tersebut mengenai pengobatan tradisional berbeda-beda, termasuk pengetahuan mengenai tumbuhan obat (Aliandi & Roemantyo 1994). Roosita et al. (2007) mengatakan bahwa masyarakat Sunda memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap obat tradisional. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu masyarakat Sunda menggunakan obat tradisional untuk dua dari tiga kasus gangguan kesehatan, baik melalui penggunaan sendiri (60,9%) maupun dengan bantuan ahli pengobatan (6,5%).

Para ahli pengobatan yang menggunakan obat tradisional menurut Roosita et al. (2007) menciptakan 96 terapi untuk mengobati berbagai gangguan kesehatan yang diklasifikasikan menjadi 23 kategori dengan menggunakan 117 spesies tumbuhan. Menurut hasil penelitian tersebut, terdapat 257 spesies tumbuhan yang digunakan untuk mengobati gangguan kesehatan. Penduduk Kampung Dukuh di Garut Jawa Barat misalnya mengenal 137 spesies tumbuhan obat dari 52 suku. Pemanfaatan terbesar tumbuhan obat di kampung ini adalah sebagai perawatan kesehatan ibu melahirkan, yaitu sebanyak 41 spesies tumbuhan (Santhyami & Sulistyawati 2011).

2.3 Pengembangan Tumbuhan Obat

Menurut Hamzari (2008), tumbuhan obat yang beranekaragam spesies, habitus dan khasiatnya mempunyai peluang besar serta memberi kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan hutan. Karakteristik berbagai tumbuhan obat yang menghasilkan produk berguna bagi masyarakat memberi peluang untuk dibangun dan dikembangkan bersama dalam hutan di daerah tertentu. Berbagai keuntungan yang dihasilkan dengan berperannya tumbuhan obat dalam hutan

7

adalah pendapatan, kesejahteraan, konservasi berbagai sumberdaya, pendidikan nonformal, keberlanjutan usaha dan penyerapan tenaga kerja serta keamanan nasional. Di Indonesia, pemanfaatan dan pemasaran bahan tumbuhan obat dapat digolongkan menjadi bentuk jamu gendong, jamu kemasan modern dan fitofarmaka (Sangat 2000).

Pengembangan obat bahan alam khas Indonesia yang dikenal sebagai „jamu‟, dimana tanaman obat menjadi komponen utamanya memiliki arti strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemadirian Indonesia di bidang kesehatan. Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap obat dan bahan baku obat konvensional impor yang nilainya mencapai US$ 160 juta per tahun (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2007).

Sangat (2000) mengatakan bahwa pengembangan jamu dimulai dari keberadaan usaha jamu gendong, yaitu jamu yang diramu dan dipasarkan dalam gendongan yang merupakan warisan jaman kuno yang sampai saat ini masih digemari masyarakat Indonesia, terutama orang Jawa. Jamu kemasan modern merupakan dampak terhadap perubahan citra jamu gendong dengan pemberian kemasan yang baik dalam bentuk serbuk, kapsul maupun pil. Jamu kemasan modern telah memunculkan adanya industri-industri jamu, baik dalam skala kecil maupun besar.

Industri jamu berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan tanaman obat. Adanya industri tersebut, menuntut keberadaan bahan baku secara kontinyu. Begitu pula dalam proses pembuatannya yang memerlukan tenaga ahli dan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumberdaya produsen, yaitu petani produsen tanaman obat harus mengikuti perkembangan IPTEK, seperti penggunaan bibit yang unggul. Cara pembudidayaan yang sesuai untuk tanaman obat adalah cara pembudidayaan secara organik tanpa menggunakan pestisida, mengingat banyaknya tanaman obat yang langsung dikonsumsi tanpa diolah terlebih dahulu (Hoesen 2000). Sedangkan dalam peningkatan perusahaan dan pabrik, peningkatan kualitas jamu secara tidak langsung ditunjukan dengan adanya ijin resmi dari pemerintah terhadap produk jamu yang dibuat. Contoh perusahaan jamu skala besar yang produknya telah dikenal di dalam maupun di

8

luar negeri adalah Sido Muncul, Mustika Ratu, Sari Ayu, Air Mancur dan Nyonya Meneer (Sangat 2000).

Fitofarmaka mengandung komponen aktif tertentu yang berasal dari tumbuhan obat, mempunyai khasiat penyembuhan penyakit lebih khusus dan dikemas seperti obat modern. Jika berhasil dikembangkan, peluang penggunaannya selain dapat dijual secara bebas juga dapat diperoleh melalui resep dokter. Hal tersebut menyebabkan fitofarmaka dapat bersaing dengan obat-obatan modern. Hingga saat ini, fitofarmaka belum banyak diproduksi. Industri farmasi yang sudah memproduksi fitofarmaka, yaitu Kimia Farma dan Endo Farma (Sangat 2000).

Tukiman (2004) mengatakan bahwa upaya pengobatan tradisional dengan tumbuhan obat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan kesehatan. Dalam lingkup pembangunan kesehatan keluarga, upaya pengobatan tradisonal dengan pemanfaatan tumbuhan obat dapat diwujudkan melalui apotik hidup atau TOGA. TOGA adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu berbagai spesies tumbuhan yang dibudidayakan dengan memanfaatkan lahan di halaman atau sekitar tempat tinggal dan merupakan persediaan obat bagi keluarga atau tetangga sebelum mendapat pengobatan dokter atau puskesmas. Pengembangan TOGA atau apotek hidup ditujukan sebagai alternatif penggunaan maupun pendamping obat kimia sintetik (Hoesen 2000).

Spesies tumbuhan obat yang ditanam di TOGA atau apotek biasanya merupakan tumbuhan yang relatif mudah tumbuh tanpa perawatan intensif dan biasanya digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit ringan yang sering diderita anggota keluarga. Hoesen (2000) mengatakan bahwa Zingiberaceae merupakan famili tumbuhan yang biasanya paling umum dan banyak ditanam pada TOGA. Selain itu, sering juga dijumpai tumbuhan dari famili Euphorbiaceae, Acanthaceae, Apocynaceae dan Lamiaceae. Tumbuhan-tumbuhan tersebut biasanya dimanfaatkan untuk mengobati penyakit-penyakit, seperti batuk, sariawan, sakit gigi, mencret, demam, pegal linu, sakit perut, cacingan, penyakit kulit dan mimisan. Namun, tumbuhan TOGA pun dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kronis, seperti ginjal, diabetes, asma, TBC, penyakit hati,

9

tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Selain untuk pengobatan, tumbuhan TOGA ada yang berfungsi ganda sebagai sayuran, bumbu, tanaman hias/pelindung rumah dan ada juga yang digunakan untuk menambah penghasilan keluarga.

10

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Subang, yaitu Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan. Pada masing-masing kecamatan terdapat tiga desa yang menjadi lokasi pengambilan data. Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel 1. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni hingga Juli 2011.

Tabel 1 Kecamatan dan desa-desa lokasi penelitian.

No Kecamatan lokasi penelitian Desa lokasi penelitian

1 Kecamatan Jalancagak 1. Desa Jalancagak 2. Desa Bunihayu 3. Desa Tambakmekar 2 Kecamatan Dawuan 1. Desa Manyeti 2. Desa Rawalele 3. Desa Sukasari 3 Kecamatan Tambakdahan 1. Desa Tambakdahan 2. Desa Rancaudik 3. Desa Kertajaya

3.2 Objek dan Alat

Objek penelitian adalah spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat dari sembilan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Subang dengan instrumen penelitian berupa panduan wawancara. Alat-alat yang digunakan, yaitu kamera dan alat tulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data 3.3.1 Jenis data

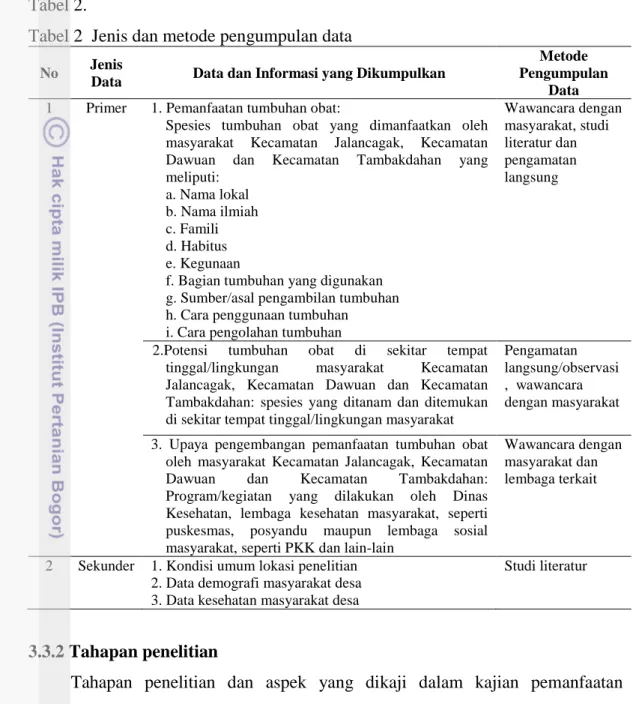

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data-data pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang dan informasi mengenai program pengembangan tumbuhan obat di Kabupaten Subang. Data sekunder yang

11

dikumpulkan terdiri dari data kondisi umum lokasi penelitian, demografi masyarakat desa dan data kesehatan masyarakat dari puskesmas. Jenis dan teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis dan metode pengumpulan data

No Jenis

Data Data dan Informasi yang Dikumpulkan

Metode Pengumpulan

Data 1 Primer 1. Pemanfaatan tumbuhan obat:

Spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan yang meliputi: a. Nama lokal b. Nama ilmiah c. Famili d. Habitus e. Kegunaan

f. Bagian tumbuhan yang digunakan g. Sumber/asal pengambilan tumbuhan h. Cara penggunaan tumbuhan

i. Cara pengolahan tumbuhan

Wawancara dengan masyarakat, studi literatur dan pengamatan langsung

2.Potensi tumbuhan obat di sekitar tempat tinggal/lingkungan masyarakat Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan: spesies yang ditanam dan ditemukan di sekitar tempat tinggal/lingkungan masyarakat

Pengamatan langsung/observasi , wawancara dengan masyarakat 3. Upaya pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat

oleh masyarakat Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan: Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, lembaga kesehatan masyarakat, seperti puskesmas, posyandu maupun lembaga sosial masyarakat, seperti PKK dan lain-lain

Wawancara dengan masyarakat dan lembaga terkait

2 Sekunder 1. Kondisi umum lokasi penelitian 2. Data demografi masyarakat desa 3. Data kesehatan masyarakat desa

Studi literatur

3.3.2 Tahapan penelitian

Tahapan penelitian dan aspek yang dikaji dalam kajian pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan

Tambakdahan dilakukan dalam empat tahapan utama, yaitu Tahap 1 : Kajian pustaka terhadap beberapa literatur berupa laporan dan

dokumen lainnya yang terdapat di kantor setiap desa yang menjadi lokasi penelitian di Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan

12

Kecamatan Tambakdahan serta puskesmas pada masing-masing kecamatan tersebut.

Tahap 2 : Pengamatan langsung dilakukan untuk melihat potensi tumbuhan obat di sekitar tempat tinggal/lingkungan masyarakat dengan melihat spesies tumbuhan obat yang ditanam dan ditemukan di sekitar tempat tinggal/lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, pengamatan langsung pun dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat di lokasi penelitian secara umum melalui pengamatan secara visual dan untuk mengetahui masyarakat yang akan menjadi responden dan lokasi tempat tinggalnya sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. Tahap 3 : Pengumpulan data pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat di

Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah responden di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian di tiga kecamatan tersebut.

Tahap 4 : Pengolahan dan analisis data terhadap semua data dan informasi yang diperoleh dari tahap 1 hingga tahap 3.

3.3.3 Teknik pengambilan data

Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling atau teknik pemilihan responden dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Jumlah responden untuk setiap kecamatan ditetapkan sebanyak 90 orang atau sebanyak 30 orang pada setiap desa, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 270 orang. Terdapat dua kriteria responden berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan pengobatan, yaitu

1. Responden merupakan orang yang dianggap paling mengetahui dan memanfaatkan tumbuhan obat di masyarakat. Jenis responden ini biasanya memanfaatkan tumbuhan obat untuk membantu pengobatan masyarakat lainnya, yaitu paraji (dukun beranak), dukun atau pengobat desa, tukang urut dan lain-lain.

2. Responden merupakan masyarakat lain selain responden sebelumnya yang juga memanfaatkan tumbuhan obat. Jenis responden ini biasanya

13

memanfaatkan tumbuhan obat hanya terbatas untuk keperluan pengobatan sendiri dan keluarga.

Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan atau observasi. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan mengenai spesies-spesies tumbuhan yang digunakan sebagai obat, bagian-bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat, cara penggunaan dan pengolahan, waktu penggunaan, sumber informasi penggunaan/sumber pengetahuan, alasan penggunaan dan tempat tumbuh tumbuhan tersebut.

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan berjalan tanpa menggunakan batasan plot dan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan bersama responden atau guide. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui spesies-spesies tumbuhan yang ditanam dan tumbuh di sekitar tempat tinggal atau lingkungan masyarakat. Untuk mendapatkan nama ilmiah dilakukan pengambilan contoh tumbuhan (spesimen) untuk dibuat herbarium dan selanjutnya diidentifikasi nama ilmiahnya.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data spesies tumbuhan obat dan pemanfaatan tumbuhan obat. Data pemanfaatan tumbuhan obat meliputi bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat, kelompok penyakit/kegunaan tumbuhan obat dan cara pemanfaatan tumbuhan obat tersebut oleh masyarakat.

3.4.1 Klasifikasi kelompok penyakit/penggunaan dan macam penyakit

Penyakit-penyakit yang merupakan kegunaan tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat diklasifikasikan ke dalam kelompok penyakit/penggunaan berdasarkan sistem organ, organ yang diserang atau pun berdasarkan penggunaan/penyakit tersendiri, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

14

Tabel 3 Klasifikasi kelompok penyakit/penggunaan dan macam penyakit

No Kelompok penyakit/penggunaan Khasiat/macam penyakit

1 Penyakit yang berhubungan dengan

sistem syaraf sakit kepala, ayan/epilepsi, pikun

2 Penyakit saluran pernafasan Batuk, sesak nafas, bronkhitis, asma, pendek nafas

3 Penyakit saluran pencernaan panas dalam, maag, perut kembung, diare, panas perut, sariawan, disentri, amandel, muntah darah 4 Penyakit ginjal, saluran kemih dan hati sakit ginjal, batu ginjal, liver/sakit kuning,

kencing manis

5 Penyakit saluran pembuangan ambeyen, melancarkan kencing, melancarkan BAB, BAB berdarah, BAB berlendir

6 Gangguan peredaran darah dan jantung darah tinggi, darah rendah, kurang darah, jantung, stroke

7 Penyakit dan perawatan kulit

koreng, bisul, jerawat, panu, gatal-gatal, menghaluskan kulit, cacar, luka, digigit serangga, noda hitam pada wajah

8 Penyakit dan perawatan rambut melebatkan rambut, menumbuhkan kumis, menyuburkan rambut, rambut tubuh gundul

9 Penyakit dan perawatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan

jamu setelah melahirkan, agar mudah melahirkan, agar darah tidak anyir setelah melahirkan, mengeringkan luka dalam setelah melahirkan, memperbanyak ASI, agar anak lepas menyusui, singkayo/garis kehamilan, memulihkan stamina setelah melahirkan 10 Penyakit dan perawatan wanita keputihan, nyeri haid, radang rahim

11 Penyakit tulang, otot dan sendi patah tulang, retak tulang, pegal-pegal, reumatik, asam urat

12 Penyakit mata dan hidung sakit mata, belekan, trakhoma, mimisan 13 Penyakit gigi dan gusi sakit gigi

14 Tonikum

menambah nafsu makan, obat kuat, menyegarkan badan, menambah daya tahan tubuh, menghangatkan badan

15 Kanker dan tumor kanker rahim, kanker payudara, kista, anti kanker

16 Penyakit dan perawatan kaki sakit pada telapak kaki, kaki pecah-pecah 17 Perawatan setelah sakit mencegah penyakit tidak kambuh, perawatan

setelah operasi

18 Panas, demam dan influenza panas, demam, influenza, panas dingin, masuk angin

19 Perawatan tubuh melangsingkan badan, awet muda 20 Sakit akibat binatang dan

pencegahannya anti ular

21 Lain-lain lumpuh, terkena buluh bambu Sumber: Soenanto (2005) dengan modifikasi.

15

3.4.2 Persen habitus

Persen habitus (perawakan) dihitung untuk melihat banyaknya habitus tertentu dari seluruh spesies tumbuhan obat yang diperoleh dari hasil penelitian dan dinyatakan dalam persen (persentase). Hasil perhitungan akan memperlihatkan jumlah habitus terbanyak dan jumlah habitus yang paling sedikit secara keseluruhan. Kelompok habitus yang digunakan, yaitu liana, pohon, perdu, semak, herba, bambu dan kaktus. Analisis persen habitus dilakukan melalui perhitungan dengan rumus :

Persen habitus tertentu = ∑ spesies habitus tertentu x 100% ∑ seluruh spesies

3.4.3 Persen bagian yang digunakan

Persen bagian yang digunakan dihitung untuk mengetahui persentase setiap bagian tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang digunakan meliputi daun, batang, buah, bunga, biji, akar, batang, buah, bunga, biji, kulit batang, rimpang, umbi, getah, semua bagian dan bagian lainnya. Persen bagian yang digunakan dihitung menggunakan rumus berikut:

Persen bagian tertentu yang digunakan = ∑ bagian tertentu yang digunakan x 100% ∑ seluruh bagian yang digunakan dari seluruh spesies

3.4.4 Persen tipe habitat tumbuhan obat

Persen tipe habitat tumbuhan obat dihitung untuk mengetahui persentase tumbuhan obat yang berasal dari habitat tertentu yang dimanfaatkan masyarakat. Tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat dapat berasal dari hutan, sawah, ladang, pekarangan, kebun dan lain-lain. Persen spesies tipe habitat tumbuhan obat dihitung menggunakan rumus berikut:

Persen tipe habitat tumbuhan = ∑ spesies dari tipe habitat tertentu x 100% ∑ seluruh spesies dari seluruh tipe habitat

3.4.5 Persen frekuensi pemanfaatan spesies tumbuhan obat

Persen frekuensi pemanfaatan spesies tumbuhan obat dihitung untuk mengetahui frekuensi atau banyaknya spesies tumbuhan obat tertentu yang dimanfaatkan oleh masyarakat dibandingkan dengan spesies tumbuhan obat

16

lainnya. Persen frekuensi pemanfaatan suatu spesies tumbuhan obat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Persen pemanfaatan spesies tumbuhan obat tertentu

= ∑ responden yang memanfaatkan tumbuhan obat tertentu x 100% ∑ seluruh responden

17

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di kawasan utara provinsi Jawa Barat terletak diantara 107º 31' sampai dengan 107º 54' Bujur Timur dan 6º 11' sampai dengan 6º 49' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Subang terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang pada awalnya tergabung dalam 22 kecamatan, tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Camat, jumlah kecamatan di Kabupaten Subang bertambah menjadi 30 kecamatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Subang, yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang, sebelah timur dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Subang memiliki luas 205.176,95 hektar yang dibagi ke dalam tiga zona, yaitu daerah pegunungan dan dataran tinggi (Subang bagian selatan), daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah) dan daerah dataran rendah (Subang bagian utara). Daerah pegunungan dan dataran tinggi (Subang bagian selatan) memiliki luas 41.035,09 hektar (20%), daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah) dengan luas 71.502,16 hektar (34,85%) dan daerah dataran rendah (Subang bagian utara) memiliki luas 92.639 hektar (45,15%) (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.2 Iklim

Secara umum wilayah Kabupaten Subang termasuk beriklim tropis. Curah hujan rata-rata kabupaten Subang adalah 2.352 mm per tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 100 hari. Kondisi iklim tersebut ditunjang dengan adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai menjadikan sebagian besar wilayah kabupaten Subang digunakan untuk pertanian (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

18

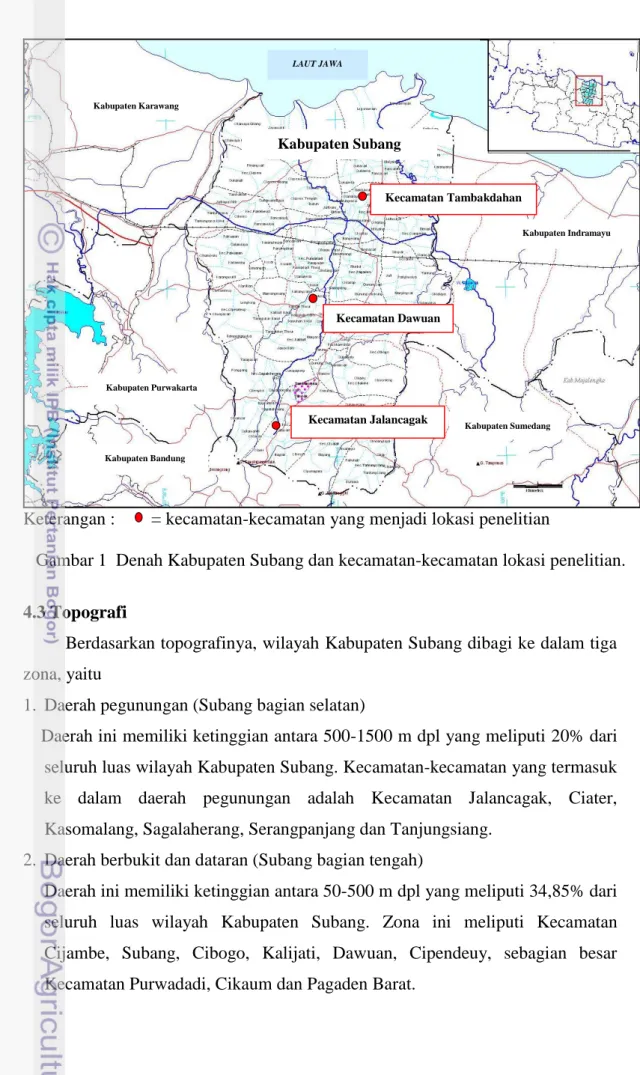

Keterangan : = kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian

Gambar 1 Denah Kabupaten Subang dan kecamatan-kecamatan lokasi penelitian. 4.3 Topografi

Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Subang dibagi ke dalam tiga zona, yaitu

1. Daerah pegunungan (Subang bagian selatan)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 m dpl yang meliputi 20% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam daerah pegunungan adalah Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Sagalaherang, Serangpanjang dan Tanjungsiang.

2. Daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 50-500 m dpl yang meliputi 34,85% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi Kecamatan Cijambe, Subang, Cibogo, Kalijati, Dawuan, Cipendeuy, sebagian besar Kecamatan Purwadadi, Cikaum dan Pagaden Barat.

Kabupaten Karawang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Indramayu Kabupaten Sumedang LAUT JAWA Kecamatan Tambakdahan Kecamatan Dawuan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Kabupaten Bandung

19

3. Daerah dataran rendah (Subang bagian utara)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 0-50 m dpl yang meliputi 45,15% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi kecamatan Pagaden, Cipunagara, Compreng, Ciasem, Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan, Sukasari, Legonkulon. Blanakan, Patokbeusi, Tambakdahan dan sebagian Pagaden Barat (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.4 Potensi

Potensi Kabupaten Subang meliputi bidang pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan dan peternakan), pertambangan dan energi serta industri. Pada bidang pertanian, Kabupaten Subang memiliki areal lahan sawah terluas ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang sekaligus merupakan penyumbang/kontributor produksi padi terbesar ketiga di Jawa Barat. Selain tumbuhan pangan, Kabupaten Subang pun memiliki potensi besar pada sektor pertanian lainnya berupa palawija dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Kabupaten Subang dikenal sebagai penghasil nanas si madu, rambutan dan mangga.

Kabupaten Subang menjadi daerah perkebunan sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga kini masih dijalankan, meliputi perkebunan karet, teh dan tebu. Kabupaten Subang memiliki areal hutan seluas 20.703,97 hektar pada tahun 2008 yang terdiri dari hutan produksi seluas 19.634,22 hektar dan hutan lindung seluas 1.069,75 hektar.

Potensi perikanan Kabupaten Subang meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Kabupaten Subang merupakan sentra produksi ikan air tawar dengan komoditi unggulan ikan mas dan nila. Perikanan laut di Kabupaten Subang terdiri dari budidaya ikan laut dan ikan tangkapan (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.5 Demografi

Penduduk Kabupaten Subang berjumlah 1.470.324 pada tahun 2009, dengan komposisi 725.561 orang laki-laki dan 744.763 orang perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 717 jiwa per km2 . Kecamatan Subang merupakan

20

daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 2.077 jiwa per km2, sedangkan Kecamatan Legonkulon merupakan daerah yang paling rendah tingkat kepadatannya, yaitu 318 per km2 (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.6 Kecamatan Jalancagak

Kecamatan Jalancagak termasuk daerah pegunungan dan dataran tinggi (Subang bagian selatan) yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian 700 m dpl dengan luas 416.891 hektar. Batas wilayah kecamatan ini, yaitu sebelah utara Kecamatan Cijambe, sebelah selatan Kecamatan Ciater, sebelah timur Kecamatan Kasomalang dan sebelah barat Kecamatan Sagalaherang. Kecamatan Jalancagak terdiri dari tujuh kelurahan/desa, yaitu Bunihayu, Tambakmekar, Kumpay, Jalancagak, Tambakan, Sarireja dan Curugrendeng (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.6.1 Desa Jalancagak

Desa Jalancagak memiliki luas wilayah sebesar 638.421 hektar. Desa tersebut berjarak 0,5 km dari ibu kota kecamatan dan 15 km dari ibu kota kabupaten. Penduduk Desa Jalancagak berjumlah 8164 orang dengan rincian 4156 orang laki-laki dan 4008 orang perempuan. Kepadatan penduduk Desa Jalancagak sebesar 44 orang/km. Sebagian besar penduduk Desa Jalancagak memiliki mata pencaharian sebagai petani. Etnis Sunda merupakan etnis yang banyak tinggal di Desa Jalancagak dibandingkan etnis lainnya

Desa Jalancagak memiliki curah hujan sebesar 415 mm/tahun dengan jumlah bulan hujan sebanyak empat bulan. Desa tersebut terletak pada ketinggian 800 mdpl dan memiliki suhu rata-rata harian 28,33°C. Tingkat kemiringan lahan sebesar 25° dengan bentang wilayah desa berbukit-bukit seluas 27.336 hektar. Dalam bidang pertanian, tanaman pangan, tanaman buah-buahan dan tanaman apotik hidup merupakan komoditas yang dimiliki Desa Jalancagak. Komoditas hasil hutan Desa Jalancagak berupa kayu, bambu, kayu albazia, sarang burung dan gula enau. Hutan di Desa Jalancagak merupakan hutan lindung seluas 2300 hektar. Dalam bidang peternakan, ternak ayam broiler dan domba merupakan dua komoditas terbesar (Pendataan Profil Desa Jalancagak 2010).

21

4.6.2 Desa Bunihayu

Desa Bunihayu memiliki luas 960.355 hektar. Desa Bunihayu berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 15 km dari ibukota kabupaten. Penduduk Desa Bunihayu berjumlah 5332 orang dengan rincian 2691 orang laki-laki dan 2641 orang perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Bunihayu bermata pencaharian sebagai petani. Desa Bunihayu memiliki curah hujan 2346,6 mm/tahun. Desa tersebut berada pada ketinggian 550 mdpl dan memiliki suhu rata-rata harian 24,27°C.

Dalam bidang pertanian, komoditas Desa Bunihayu berasal dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman apotik hidup dan perkebunan. Hutan di desa tersebut merupakan hutan milik Perhutani seluas 60 hektar dengan hasil hutan berupa arang dan getah pinus. Saat ini sebanyak 20 hektar dari hutan tersebut dalam kondisi rusak karena dampak berubahnya fungsi hutan (Pendataan Profil Desa Bunihayu 2010).

4.6.3 Desa Tambakmekar

Desa Tambakmekar memiliki luas 331,39 hektar. Jumlah penduduk Desa Tambakmekar pada tahun 2010 sebanyak 5248 orang dengan rincian 2657 orang laki-laki dan 2591 orang perempuan. Kepadatan penduduk Desa Tambakmekar, yaitu 750 orang/km. Sebagian besar penduduk Desa Tambakmekar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Mayoritas penduduk Desa Tambekmekar berasal dari etnis Sunda.

Desa Tambakmekar memiliki curah hujan 1177 mm/tahun dan suhu rata-rata harian 22 – 24°C. Komoditas Desa Tambakmekar dalam bidang pertanian berasal dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan dan tanaman apotik hidup. Hutan di Desa Tambakmekar merupakan milik negara dengan luas 9,60 hektar. Selain itu juga terdapat hutan produksi seluas 88 hektar dan hutan lindung seluas 5,60 hektar. Hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat, yaitu kayu, bambu dan cemara (Pendataan Profil Desa Bunihayu 2010).

22

4.7Kecamatan Dawuan

Kecamatan Dawuan termasuk dataran rendah dengan ketinggian 37,17 - 700 m dpl dengan luas 7.032,72 hektar. Batas wilayah kecamatan ini, yaitu sebelah utara Kecamatan Pagaden Barat, sebelah selatan Kecamatan Sagalaherang, sebalah timur Kecamatan Subang dan sebelah barat Kecamatan Kalijati. Kecamatan Dawuan memiliki 10 kelurahan/desa, yaitu Sukasari, Cisampih, Dawuan Kaler, Dawuan Kidul, Jambelaer, Situsari, Rawalele, Manyeti, Batusari dan Margasari (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.7.1 Desa Manyeti

Desa Manyeti memiliki luas 662 hektar. Desa Manyeti terletak pada ketinggian 220 mdpl dengan suhu rata-rata harian 32°C. Desa Manyeti berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 7 km dari ibukota kabupaten. Jumlah penduduk Desa Manyeti pada tahun 2007 sebanyak 4396 orang yang terdiri dari 2150 orang perempuan dan 2246 orang laki-laki. Kepadatan penduduk Desa Manyeti sebesar 55,80 jiwa per km. Penduduk Desa manyeti mayoritas merupakan petani. Penduduk Desa Manyeti mayoritas merupakan etnis Sunda. Pertanian tanaman pangan, tanaman buah-buahan dan peternakan meruapakan komoditas Desa Manyeti (Pendataan Profil Desa Manyeti 2007).

4.7.2 Desa Rawalele

Desa Rawalele memiliki luas 63,9 hektar. Desa Rawalele terletak pada ketinggian 200 mdpl. Desa tersebut berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 7 km ke ibukota kabupaten. Penduduk Desa Rawalele berjumlah 4300 orang yang terdiri dari 2135 orang laki-laki dan 2165 orang perempuan. Kepadatan penduduk desa tersebut adalah 2,5 jiwa per km. Penduduk Desa Rawalele sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani.

Curah hujan Desa Rawalele adalah 220 mm/tahun dengan suhu rata-rata harian sebesar 28 – 32°C. Rambutan merupakan komoditas pertanian tanaman buah-buahan Desa Rawalele, sedangkan karet merupakan komoditas perkebunannya. Penduduk Desa Rawalele beternak ayam kampung, domba, sapi dan kelinci (Pendataan Profil Desa Rawalele 2009).

23

4.7.3 Desa Sukasari

Desa Sukasari memiliki luas 250,5 hektar. Desa Sukasari terletak pada ketinggian 200 mdpl. Desa tersebut berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 7 km dari ibukota kabupaten. Penduduk Desa Sukasari berjumlah 3737 orang yang terdiri dari 1681 orang laki-laki dan 2065 orang perempuan. Kepadatan penduduk Desa Sukasari adalah 5 jiwa per km. Petani merupakan mata pencaharian penduduk Desa Sukasari terbesar. Penduduk Desa Sukasari berasal dari etnis Sunda, Jawa dan Minang/Padang dengan etnis Sunda sebagai mayoritas etnis penduduk Desa Sukasari

Curah hujan Desa Sukasari adalah 200 mm/tahun dan suhu rata-rata harian 30°C. Padi merupakan komoditas pertanian tanaman pangan di Desa Sukasari. Penduduk Desa Sukasari beternak ayam kampung, ayam broiler, domba, sapi, bebek dan kelinci serta membudidayakan ikan mujair dan lele (Pendataan Profil Desa Sukasari 2009).

4.8Kecamatan Tambakdahan

Kecamatan Tambakdahan merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Binong berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Secara resmi, Kecamatan Tamabakdahan berdiri sejak tanggal 12 Mei 2008. Kecamatan Tambakdahan termasuk dataran rendah dengan ketinggian 5 – 10 m dpl. Kecamatan ini memiliki luas 5.568,391 hektar dan terdiri dari sembilan desa yang disebut Sembilan Barisan Desa Agraris (SEMBADA). Desa-desa tersebut, yaitu Desa Tambakdahan, Desa Bojongkeding, Desa Bojonegara, Desa Kertajaya, Desa Rancaudik, Desa Mariuk, Desa Gardumukti, Desa Wanajaya dan Desa Tanjungrasa (Pemerintah Kabupaten Subang 2010).

4.8.1 Desa Tambakdahan

Desa Tambakdahan memili luas 656.117 hektar. Desa tersebut berjarak 2 km dari ibukota kecamatan dan 30 km dari ibukota kebupaten. Penduduk Desa Tambakdahan berjumlah 7400 orang yang terdiri dari 3690 orang laki-laki dan 3710 orang perempuan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

24

sebagai buruh tani. Penduduk Desa Tambakhan terdiri dari etnis Sunda, Jawa, Madura, Batak, Minang/Padang dan Makasar/Bugis

Desa Tambakdahan berada pada ketinggian 15 mdpl dengan topografi bentangan wilayah desa dataran rendah seluruhnya, yaitu seluas 656.117 hektar. Curah hujan Desa tambakmekar sebesar 139 mm/tahun dengan suhu rata-rata harian sebesar 26 °C. Komoditas pertanian tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman apotik hidup, perkebunan dan peternakan merupakan komoditas Desa Tambakdahan (Pendataan Profil Penduduk Desa Tambakdahan 2010).

4.8.2 Desa Rancaudik

Desa Rancaudik memiliki luas 618.784 hektar. Desa tersebut berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 32 km dari ibukota kebupaten. Penduduk Desa Rancaudik berjumlah 4740 orang yang terdiri dari 2281 orang laki-laki dan 2459 orang perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 130 jiwa per km. Petani merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Rancaudik. Penduduk Desa Rancaudik mayoritas berasal dari etnis Sunda.

Padi merupakan komoditas pertanian tanaman pangan dan manggis merupakan komoditas pertanian tanaman buah-buahan Desa Rancaudik. Penduduk Desa Rancaudik beternak ayam kampung, bebek, domba dan angsa (Pendataan Profil Desa Rancaudik 2010).

4.8.3 Desa Kertajaya

Desa Kertajaya memiliki luas 574.741,156 hektar. Desa Kertajaya berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 32 km dari ibukota kebupaten. Penduduk Desa Kertajaya berjumlah 3778 orang yang terdiri dari 1826 orang laki-laki dan 1952 orang perempuan. Penduduk Desa Kertajaya sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani. Etnis Sunda merupakan etnis terbanyak penduduk Desa Kertajaya. Desa Kertajaya terletak pada ketinggian 10 mdpl. Curah hujan di desa tersebut adalah 200 mm/tahun dengan jumlah bulan hujan sebanyak empat bulan. Padi merupakan komoditas pertanian tanaman pangan dan kelapa merupakan komoditas perkebunan Desa Kertajaya. Penduduk beternak ayam kampung, ayam broiler, domba, angsa dan kelinci (Pendataan Profil Desa Kertajaya 2010).

25

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Jumlah responden pada setiap desa adalah 30 orang dan 90 orang untuk setiap kecamatan, sehingga jumlah responden untuk tingkat kabupaten sebanyak 270 orang. Perbandingan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada setiap desa tidak merata. Jumlah responden laki-laki pada setiap kecamatan lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Kisaran umur responden terbanyak, yaitu 41 – 50 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat banyak diketahui dan dilakukan oleh masyarakat berumur 41 – 50 tahun, namun hal tersebut tidak menunjukan bahwa jumlah spesies dan ramuan tumbuhan obat yang diketahui dan dimanfaatkan masyarakat dengan kisaran umur tersebut lebih banyak dan beragam dibandingkan kisaran umur masyarakat lainnya yang diwawancarai.

Responden termuda berumur 20 tahun yang diwawancarai di Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, sedangkan responden tertua berumur 96 tahun yang tinggal di Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan. Hal tersebut menunjukan bahwa tumbuhan obat ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai umur, dari yang muda hingga tua. Meskipun tentu saja intensitas pemanfaatan dan banyaknya pengetahuan pada setiap umur tersebut berbeda. Pada umumnya, responden usia muda memiliki pengetahuan lebih terbatas dibandingkan responden usia tua yang juga mempengaruhi tingkat pemanfaatan tumbuhan obatnya.

Responden yang merupakan ibu rumah tangga merupakan masyarakat yang lebih banyak diwawancarai dibandingkan masyarakat dengan mata pencaharian lainnya. Pada tingkat kabupaten, responden yang merupakan ibu rumah tangga berjumlah 150 orang. Responden tersebut mudah lebih mudah ditemui dan merupakan responden yang banyak memanfaatkan tumbuhan obat. Responden yang memanfaatkan tumbuhan obat tidak hanya untuk pengobatan sendiri, namun juga untuk membantu orang lain, seperti paraji (dukun beranak), tukang urut dan

26

dukun tidak selalu ditemukan pada setiap lokasi. Jumlah responden tersebut pada tingkat kabupaten sebanyak 14 orang.

Beberapa responden tidak bekerja karena alasan sakit dan lanjut usia. Responden yang sakit banyak memanfaatkan tumbuhan obat sebagai salah satu upaya penyembuhan sakitnya, terutama responden dengan riwayat sakit yang lama. Responden dengan riwayat sakit yang lama pada umumnya telah mencoba berbagai tumbuhan obat untuk pengobatan, beberapa diantaranya tidak manjur sehingga responden terus mencoba tumbuhan lain. Selain itu, terdapat juga beberapa spesies tumbuhan obat yang manjur, namun keinginan sembuh yang besar menyebabkan responden terus mencari spesies tumbuhan lain untuk mempercepat penyembuhan. Hal tersebut menyebabkan jumlah spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh responden yang sakit tersebut menjadi banyak. Responden yang sudah lanjut usia pun banyak memanfaatkan tumbuhan obat, meskipun penggalian pengetahuan spesies yang dimanfaatkan tersebut terkendala dengan ingatan responden yang mulai berkurang.

Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 156 orang. Hal tersebut disebabkan keterbatasan akses pada beberapa masyarakat menuju sekolah dan masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Data responden selengkapnya tersaji pada Lampiran 1.

5.2 Spesies Tumbuhan Obat

Dilihat dari intensitas pemanfaatan tumbuhan obat berdasarkan Aliandi dan Roemantyo (1994), masyarakat Kabupaten Subang termasuk pada kelompok masyarakat kedua. Kelompok masyarakat kedua menggunakan pengobatan tradisional dalam skala keluarga, umumnya tinggal di pedesaan yang sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, namun terbatas. Sarana dan prasarana kesehatan pada lokasi penelitian berupa puskesmas di kecamatan dan posyandu, mantri dan bidan desa pada setiap desa. Kelompok tersebut biasanya memiliki kondisi ekonomi yang umumnya masih rendah, sehingga pengobatan tradisional merupakan alternatif dalam pemenuhan kesehatan.

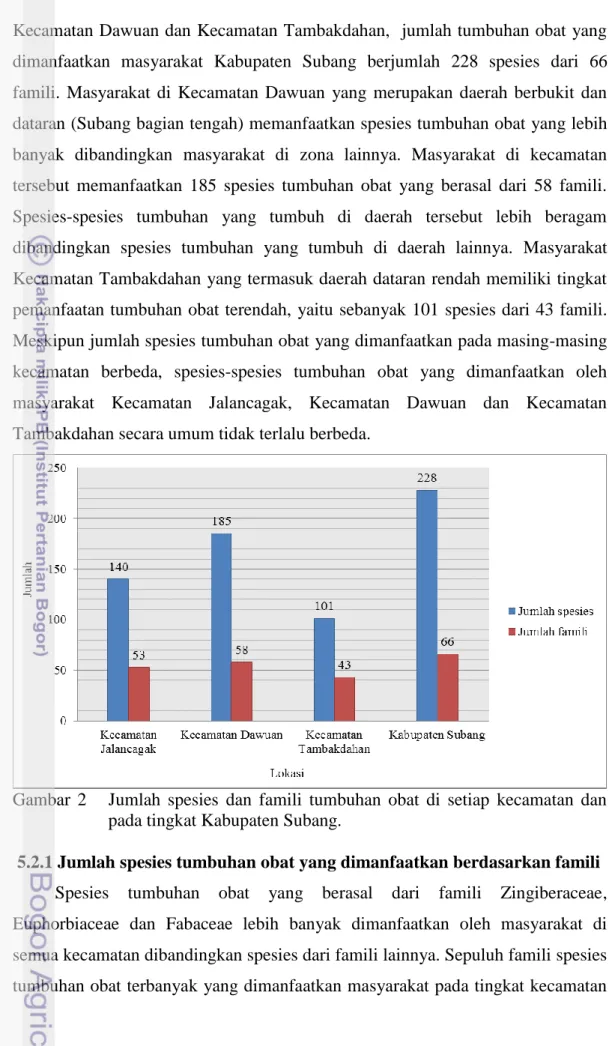

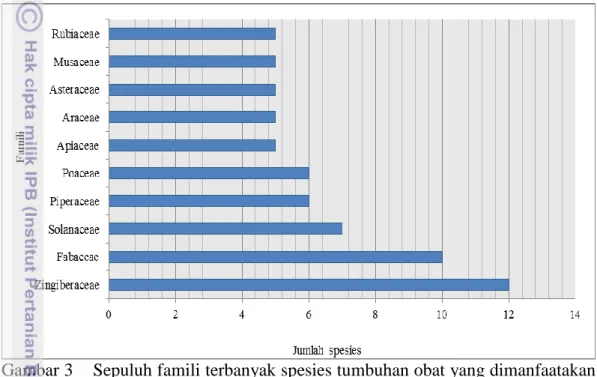

Dari penelitian yang dilakukan di tiga kecamatan yang mewakili masing-masing daerah wilayah Kabupaten Subang, yaitu Kecamatan Jalancagak,