RASA TAKUT DAN PENGARUHNYA DALAM PILIHAN SUBJEK:

ANALISIS EKSISTENSIALIS MENURUT JEAN PAUL SARTRE

Aldair Zerista Hutama

, Ikhaputri WidiantiniIlmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

aldair_zerista@yahoo.com

Abstrak

Dalam eksistensialisme Sartre, rasa takut kurang mendapat penjelasan yang mendalam, sehingga sulit untuk dapat melihat pengaruhnya dalam eksistensi seorang subjek. Rasa takut sesungguhnya adalah salah satu rasa mendasar yang dimiliki oleh manusia. Rasa takut sudah terstruktur di dalam diri seorang manusia. Ia mempengaruhi hal-hal yang dilakukan oleh subjek bahkan sejak subjek masih dalam tahap kesadaran pra-reflektif. Rasa muak akan membawa subjek menyadari bahwa sesungguhnya ia memiliki kebebasan dan dapat menentukan eksistensi dirinya sendiri. Dari sana, kesadaran pra-reflektif berubah menjadi kesadaran reflektif. Kebebasan adalah kutukan karena ia selalu diiringi dengan tanggung jawab yang berat padahal tidak pernah ada kepastian akan hasil yang nantinya didapat. Hal itulah yang membuat manusia mengalami rasa cemas. Rasa cemas ini kemudian membawa manusia melihat konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari pilihan yang ada bagi si subjek. Disinilah kemudian rasa takut mempengaruhi subjek dalam mengambil pilihan eksistensialisnya. Apakah subjek akan memilih pilihan yang aman baginya, ataukah ia berani melawan ketakutannya dan bertransendenis menjadi diri yang baru.

Abstract

Fear And Its Effect On Subjective Choice: Analysis Existentialist According To Jean Paul Sartre

The focus of this study is to prove the effect of fear for the existence of the subject, which is not well explained in Sartre‟s existensialism. As a matter of fact, fear is one of human basic feeling, it is an undeniable structure as a human. Feareffected subjects act even in pra-reflective conciousness stage. Nausea will bring subject to realizing, that in fact, he has a freedom and he can choose freely, what kind of existence that he want to create for his own self. At that stage, pra-reflective conciousness will change into reflective conciousnes and subject could realize their freedom. But freedom it self is a curse because there‟s a great responsibility adheres our acts whereas there‟s never been any certainity about the consequnces. This condition trap human in anxiety feeling. Anxiety will bring subject to see the consequences that probably will appear from all the choice that they can take. At this

stage, fear will effecting subject in taking his existential choice. Will the subject going to choose the savest choiceor fight his fear and doing transcended and becoming a new self.

Key words: Fear, existence, anxiety, nausea, freedom, facticity, responsibility, Negation counciousness, transcendence.

1. Pendahuluan

Pada dasarnya hidup adalah pilihan. Manusia setiap hari mau atau tidak mau diharuskan untuk melakukan pilihan. Pilihan yang ia lakukan sangatlah penting bagi hidup manusia, karena pilihan itu yang akan menentukan eksistensinya kedepan. Ketidakpastiaan akan hasil dari pilihan bebas mereka membuat manusia mulai merasakan kecemasan terhadap segala pilihan yang harus mereka ambil. Kecemasan ini juga kemudian dapat memunculkan rasa takut ketika subjek melihat berbagai konsekuensi yang mungkin mereka hadapi dari pilihan yang mungkin ia lakukan. Manusia sering merasa tidak siap dan juga takut terhadap segala konsekuensi yang mungkin terjadi dan harus mereka tanggung. Hal ini kemudian menjatuhkan manusia ke dalam apa yang Sartre sebut dengan Bad Faith.

Apa sesungguhnya yang akhirnya menjatuhkan manusia kedalam bad faith? Kecemasan dirasa kurang cukup untuk menjelaskan persimpangan yang terjadi yang membedakan kenapa manusia akhirnya berbelok ke dalam bad faith atau good faith. Rasa takut penulis rasa cukup memungkinkan untuk menjelaskan penyebab dari berbeloknya manusia ke dalam bad faith ini. Akan tetapi rasa takut tidak terlalu mendalam dibahas oleh Sartre di dalam pemikirannya. Padahal rasa takut sendiri sudah ada dan muncul sejak manusia kecil dan terus membayangi manusia dalam melakukan pilihan-pilihannya.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimanakah sebenarnya pengaruh rasa takut yang hadir setelah rasa cemas ketika seseorang hendak melakukan pilihan bebasnya dapat mempengaruhi eksistensi seorang subjek dalam melakukan pilihan-pilihannya? Dari pertanyaan itulah penulis akan mencoba membuktikan bahwa rasa cemas menghadirkan rasa takut sebagai proses melihat konsekuensi dalam pilihannya yang menempatkannya pada kondisi bad faith atau good faith. dan Mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai bagaimana rasa takut mempengaruhi pilihan eksistensial yang diambil oleh seorang subjek dalam perspektif eksistensialisme Jean Paul Sartre.

2. Metode Penelitian

Metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kajian pustaka. Penulis akan melakukan pembacaan utama yang berasal dari buku Sartre yang berjudul Being and Nothingness (Ada dan Kekosongan) 1943. Kemudian, berbagai macam karya Jean Paul Sartre seperti: Nausea (Kemuakkan) 1938, No Exit (Tidak Ada Jalan Keluar) 1944, Existensialism as Humanism (Eksistensialisme Sebagai Humanisme) 1946, Words (Kata-kata) 1964 akan digunakan pula sebagai pendukung. Selain itu penulis juga akan menggunakan buku-buku dari penulis lain yang juga membahas mengenai Sartre sebagai sumber pendukung lainnya. Penelitian kali ini juga akan disertai dengan pendekatan analisa kritis yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu pandangan baru dari apa yang sudah didapat dari pembacaan mengenai pemikiran eksistensialisme Jean Paul Sartre.

3. Hasil dari Pembahasan

Sartre adalah seorang filsuf besar yang berasal dari Perancis. Ia terkenal dengan pemikirannya mengenai eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri pada dasarnya adalah cabang pemikiran yang mempercayai bahwa manusia harus menjadi diri yang otentik. Maksudnya adalah, manusia harus memilih sesuai apa yang dirinya kehendaki sendiri secara kesadarannya, bukan hanya ikut dengan piihan masyarakat saja. Eksistensialisme Sartre memiliki tesis besar yang berbunyi “eksistensi mendahuli esensi”. Bagi Sartre manusia mengada dengan kesadarannya.

Sartre membedakan kesadaran manusia dalam dua kategori. Kesadaran pra-reflektif, kesadaran yang diartikan sebagai kesadaran langsung terarah pada objeknya, tanpa usaha untuk merefleksikan tindak kesadaran tersebut (Adian, 2010:73). Kesadaran pra-reflektif ini seperti ketika subjek melakukan sesuatu sang subjek hanya melakukannya begitu saja. Sartre menyebut kesadaran pra-reflektif ini sebagai kesadaran yang tidak disadari. Kesadaran reflektif adalah kesadaran yang telah menyadari si kesadaran itu sendiri dan merefleksi tentang kesadarannya sendiri. Dapat dikatakan, dalam kesadaran pra-reflektif ego tidaklah mengarahkan kesadaran kepada tindakan-tindakan sendiri, melainkan pada objek yang sedang dikerjakan. (Adian, 2010:73-74)

Sartre membuat dualisme mengenai being. Dia memperkenalkan kepada kita istilah

Being-In-It-Self atau dikenal juga dengan etre en soi, dan juga Being-for-it-self atau etre pour soi. Etre en soi dijelaskan oleh Sartre sebagai tipe eksistensi benda-benda yang tak

berkesadaran, padat, dan tanpa celah. Kepadatan yang tanpa celah ini menyebabkan Being tersebut dapat dikatakan sudah final. Ia tidak memiliki celah untuk melakukan proses

Becoming (menjadi). Sedangkan berbeda dari etre en soi, etre pour soi didefinisikan sebagai

tipe kesadaran yang kosong melompong dan selalu kekurangan. (Adian, 2010:78) Pembedaan antara kedua being tersebut dapat dijelaskan juga sebagai berikut.

I define being-in-itself simply as being as it is, what it is , simply being-like the chestnut root in the park. But being-for-itself I define in terms of negation, as nothing-or to use one of my favorite paradoxes, it is what it is not, and it is not whatever it is. Being-for-itself, unlike beings-in-themselves, is not yet anything at all. Being-for-itself has the power of transcendence. (Solomon, 1981: 17-18).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan juga bahwa being-for-itself memiliki kekhususan. Dia berbeda dari being-in-it-self yang secara simple dicontohkan seperti akar pohon kastanye di taman. Being-for-it-self dijelaskan oleh Sartre dengan paradoks “dia adalah apa yang bukan. Lubang kosong yang dimiliki oleh being-for-it-self membuat ia tidaklah padat seperti being-in-it-self. Kekosongan tersebut membuat being-for-it-self dapat terus menerus berproses. Ia tidak mengenal kata usai, karena ia akan selalu merasa kosong. Dirinya akan selalu berproses dan terus berproses. Ia akan selalu dalam tahap becoming. Dapat dikatakan juga bagi Sartre being-for-it-self memiliki kemampuan untuk bertransenden.

“What i mean by transcendence is the ability to imagine alternative possibilities,

to plan ahead,to formulate projects and ambitions, to create one self.”

(Solomon, 1981: 18).

Dari sanalah subjek mampu untuk membuat dirinya dengan berbuat atau melakukan sesuatu, dengan merubah dunia. Dapat dikatakan juga being yang mampu masuk ke dalam kriteria

being-for-it-self hanyalah manusia, karena untuk mencapai tahap transendensi tersebut being

membutuhkan kesadaran di dalamnya.

Manusia berbeda dengan mahkluk-mahkluk atau benda-benda lain yang tidak memiliki kesadaran. “Man is nothing else but he makes himself” atau manusia tidak lain

adalah apa yang ia buat bagi dirinya. (Sartre, 1946:15). Bagi Sartre manusia bukanlah sesuatu yang diatur oleh orang lain, manusia adalah mahkluk berkesadaran yang mengatur dirinya sendiri. Manusia lahir tidak dengan esensi dulu selayaknya benda-benda lain. Manusia lahir dengan kebebasan, Kebebasan adalah eksistensi, dan di dalamnya eksistensi mendahului esensi.

Freedom is existence, and in it existence precedes essence. (Sartre, 1953: 568).

Tesis Sartre ini jelas pandangan yang berbeda dari pandangan Plato yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tentunya termasuk manusia telah ada esensinya terlebih dahulu sebelum bereksistensi di dunia material. Sartre meyakini bahwa manusia terlebih dahulu termatrealisasi di dunia. Ia terlempar kedunia bersama kebasannya. Dengan kebebasan itulah nantinya manusia melakukan proses becoming dalam kehidupannya. Ia sendirilah yang menentukan akan menjadi siapa dirinya, bukan orang lain.

Man is nothing else but his plan; he exist only to the extent that he fulfills himself; he is therefore nothing, than the ensamble of his acts, nothing else than his life. (Sartre, 1946: 32)

Manusia adalah apa yang ia rencanakan, dia mengada hanyalah untuk mengisi dirinya, dia adalah kumpulan dari apa yang ia lakukan. Seseorang yang dalam hidupnya sering menulis lagu tentunya akan dikenal sebagai seorang komposer, sedangkan seseorang yang dalam hidupnya rajin menulis buku maka ia akan dikenal sebagai seorang penulis.

Manusia adalah mahkluk yang terus mengalami proses becoming. Manusia memiliki kemampuan untuk bertransendensi. Ia bukanlah seperti benda-benda yang esensinya sudah final. Manusia tidak memiliki esensi. Ia terus berubah, eksistensi manusia membawa manusia terus berproses. Untuk benda, kita dapat memberi definisi mati kepadanya. Misalkan, bangku adalah alat yang diciptakan manusia untuk dipakai duduk. Bangku yang tidak memiliki kesadaran ini jelas tidak dapat berkutik terhadap definisi tadi.

What do we mean here by "existence precedes essence"? We mean that man first exists: he materializes in the world, encounters himself, and only afterward defines himself. (Sartre, 1996: 22)

Esensi bangku sudah jelas dan ia tidak mengalami proses menjadi dikarenakan ia tidak dapat bertransendensi. Sedangkan manusia berbeda. Hari ini saya adalah seorang mahasiswa

Universitas Indonesia jurusan Ilmu Filsafat. Akan tetapi itu bukanlah definisi mati terhadap diri saya. Saya mampu dan memiliki kuasa untuk mengajukan surat pengunduran diri esok hari dan definisi bahwa saya adalah mahasiswa tadi pun akan langsung berubah. Setiap hari dan setiap waktu manusia terus dalam proses menjadi. Selama manusia masih memiliki kesadaran hal itu akan terus berlanjut. Dapat juga dikatakan manusia akan menemukan esensi diri mereka barulah saat mereka mati. Karena disaat sudah mati, manusia hanyalah seperti benda-benda. Ia tidak lagi memiliki kesadaran dan sudah tidak lagi dapat berproses menjadi.

Manusia itu berkesadaran, Dengan adanya kesadaran itulah manusia memiliki kebebasannya. Kebebasan ini membawa manusia ke dalam pilihan-pilihan dalam hidupnya, dan pilihan itu tentunya diambil untuk melakukan suatu act, yang mana manusia membetuk dirinya melalui apa yang ia pilih dan lakukan dalam hidupnya itu. Kebebasan bagi Sartre adalah suatu fakta yang tidak dapat kita hindari. “To be free, is to be condemned to be free.” (Sartre, 1953:129). Manusia dikutuk untuk bebas. Mau atau tidak mau manusia lahir dan terlempar kedunia ini disertai dengan kebebasan. Bahkan untuk memilih hidup yang tidak bebas, manusia dapat memilihnya karena manusuia mempunyai kebebasan. Kebebasan adalah suatu fakta yang tidak dapat dihindari. Kebebasan dalam memilih diiringi dengan sesuatu yang besar dibaliknya, hal itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah suatu hal yang berat pastinya. Hal inilah yang kemudian membuat manusia merasakan bahwa kebebasan adalah suatu kutukan. Kebebasan yang tak berbatas mengandung di dalamnya tanggung jawab yang tak berbatas pula, tanggung jawab inilah yang menjadi beban eksistensial yang berat untuk ditanggung. (Hassan, 2005:132).

I find myself suddenly alone and without help, engaged in a world for which I bear the whole responsibility without being able, whatever I do, to tear myself away from this responsibility for an instant. (Sartre, 1953:555-556)

Dalam memilih, manusia mendapatkan kesempatan untuk menentukan apa yang baik ataupun tidak baik bagi dirinya. Setiap konsekuensi itu harus dipertanggungjawabkan sendiri. Ia tidak dapat menyalahkan orang lain, ataupun bergantung terhadap Tuhan. (Hassan, 2005:124). Tanggung jawab dari pilihan seperti contoh di atas saja bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi beban tanggung jawab tidak habis sampai di sana saja. Beban tanggung jawab yang dipikul oleh seorang manusia jauh lebih berat dibanding tanggung jawab terhadap diri sendiri saja.

“Thus our responsibility is much greater that we might have supposed, because it involves all mankind.” (Shipka & Minton, 1996:231)

Dalam melakukan suatu pilihan, manusia pasti akan memilih pilihan yang dia anggap paling baik bagi dirinya. Dari sana kita dapat melihat bahwa sesungguhnya ketika manusia melakukan suatu pilihan tertentu manusia tidak hanya sedang memilih untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga membentuk suatu image yang baik tentang manusia menurut dirinya.

“in creating the man that we want to be, there is not a singel one of our acts which does not at the same time create an image of a man as we think he ought to be.” (Sartre, 1948:17).

Walaupun pilihan yang subjek lakukan bersifat pribadi, tetapi pada dasarnya tindakan memilih itu terkait pula dengan image manusia pada umumnya sebagai pribadi yang subjek cita-citakan. (Hassan, 2005:124). Hal inilah yang semakin menambah beban tanggung jawab pada diri manusia. Dalam menentukan segala pilihan bebasnya, kini manusia bukan hanya diharuskan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja, melainkan kepada seluruh manusia. Hal inilah yang membuat manusia mengkhayati kecemasannya. Segala pilihan manusia tidak pernah diiringi dengan kepastian padahal tanggung jawab yang harus dipikul sangatlah besar. Inilah mengapa eksistensi dijalani dengan serba kecemasan dan kemuakan. (Hassan, 2005:126).

“I’am responsible for myself and for everyone else. I’am creating a certain

image of man of my own choosing. In choosing myself, i chose man.” (Sartre,

1948:17)

Konsep kebebasan pada Jean Paul Sartre sangat terkait erat dengan permasalahan transendensi. Seorang manusia dapat dengan bebas memproyeksikan dirinya. Manusia tidak lagi berada dalam tekanan masyarakat, keluarga, norma, bahkan juga takdir dalam menentukan kehidupan. Kebebasan dalam eksistensialisme bukanlah diartikan dalam bentuk kehendak yang bebas, melainkan lebih condong kepada kekuatan untuk memilih sebuah pilihan dan memanefestasikannya ke dalam suatu tindakan. Kebebasan bertindak dengan berani mengambil tanggung jawab terhadap segala pilihannya adalah ciri manusia yang eksis. (Mendrofa, 2011:24)

Kebebasan mutlak dalam pemikiran Jean Paul Sartre, pada akhirnya harus bertemu dengan kenyataan-kenyataan yang membuat penghayatan terhadap kebebasan tersebut berkurang. Hal tersebut adalah faktisitas atau ke-fakta-an. Faktisitas sendiri bukan suatu term original yang dimunculkan oleh Sartre. Faktisitas, terlebih dalam hubungannya dengan eksistensialisme, adalah term yang sebelumnya sudah dipergunakan oleh seorang filsuf yaitu Martin Heidegger.

Dalam pandangan Martin Heidegger, faktisitas adalah kondisi seorang manusia di masa lampau. Lebih jauh Heidegger mengatakan bahwa permasalahan faktisitas adalah permasalahan mengenai keterlemparan (Throwness).. Faktisitas dalam pandangan Heidegger adalah kenyataan bahwa manusia manusia terlempar ke dunia dengan kondisi dan situasi tertentu. Dasein terlempar ke dalam dunia. Dasein lahir ke dunia bukan atas keinginannya sendiri. Tanpa ada kompromi di awal, ia tidak dapat mengelak bahwa ia terlampar ke dalam dunia.

“Dasein is something that has been thrown. It has been brought into it’s there but not of it’s own accord” (Heidegger, 1962:329).

Dalam pandangan mengenai faktisitas, Sartre mengembangkan pandangan mengenai faktisitas yang dikeluarkan oleh Heidegger. Faktisitas adalah suatu fakta tentang Being yang tak dapat dihilangkan. Hal ini juga hampir serupa dengan pandangan keterlemparan Heidegger. Siapa orang tua kita, di mana tempat kita dilahirkan juga termasuk ke dalam ke-fakta-an yang tidak dapat dielakkan dari diri kita. Hal tersebut tidak mungkin ditiadakan dalam diri kita, dan tidak dapat dielakkan keberadaannya. Kiranya begitulah faktisitas, suatu fakta yang tidak dapat ditiadakan keberadaannya. Mungkin terkadang manusia dapat melupakannya atau menghindarinya, namun tetap tidak mungkin untuk dielakkan keberadaannya.

Faktisitas adalah suatu yang penting bagi individu untuk memulai eksistensinya. Faktisitas dan transendensi adalah dua hal yang saling melengkapi dalam individu yang eksis. Menyangkal faktisitas, bagi Sartre merupakan hal yang sama dengan penyangkalan seseorang terhadap kemampuan bertransendensinya. Saat manusia hanya mementingkan transendensinya tetapi tidak mau mengakui faktisitas yang ada dalam dirinya maka hal itu

sama saja dengan manusia yang tidak berani memproyeksikan kesadaran transendensinya untuk melampaui faktistasnya dan mengubah dunianya (Mendrofa, 2011:29-30)

Kesadaran manusia membuatnya mampu merefleksi tentang dirinya sendiri. Kesadaran itu akhirnya membuka celah kosong yang membuat being dari manusia bukanlah

being yang keras dan padat, tetapi being yang lentur dan bercelah. Celah itu sendiri, tercipta

karena manusia yang mempunyai kemampuan untuk menegasi. Then between this possibility

and my consciousness I cause a nothingness of being to arise (Sartre, 1953:41). Penegasian

inilah yang kemudian menjadi hal penting dalam eksistensi manusia. Negasi memberikan penolakan terhadap definisi mati yang sebelumnya terberi kepada suatu individu. Negasi membuka ruang kosong kepada manusia untuk menjadi sesuatu yang bukan dari dirinya. Negasi ini membuat manusia dapat terus membuat dirinya dalam proses menjadi.

Dalam permasalah orang lain, Sartre lagi-lagi memiliki pandangan yang cukup unik. Dalam sebuah karyanya yang berjudul No Exit ia menuliskan kalimat ini dibagian akhir dialog: "So this is hell. I'd never have believed it. You remember all we were told about the

torture-chambers, the fire and brimstone, the "burning marl." Old wives' tales! There’s no need for red-hot pokers. HELL IS--OTHER PEOPLE! " (Sartre – 1989:45). Neraka adalah

orang lain bagi Sartre. Hal ini jelas suatu pandangan yang cukup unik tentang permasalahan sosial yang dikeluarkan oleh Sartre. Sebelum mendapatkan alasan dari Sartre mengangap orang lain sebagai neraka, kita akan mencoba melihat suatu pandangan lain dari Sartre tentang relasi manusia terlebih dahulu.

“And this falling to pieces of my monopolized world is precisely the apparation of the Other in the Universe.” (Sartre, 1953:256)

Dalam hal hubungan dengan orang lain ini, Sartre memperkenalkan suatu masalah tentang “tatapan”. Keberadaan orang lain itu merusak dunia saya, objek yang tadinya hadir untuk diri kita kini bukan lagi milik kita seorang. Objek tersebut sudah tidak lagi milik kita pribadi. Monopoli kita akan dunia pada saat itu pun berkurang karena kemudian kita harus berbagi dengan orang lain di sana. Dari sana pun kita kemudian tersadar bahwa ternyata dunia ini bukan hanya milik saya sendiri.

Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Sartre untuk menyatakan bahwa relasi antara manusia sesungguhnya adalah relasi konflik. Kita tidak akan pernah berhenti berkonflik dengan manusia lain. Konflik ini adalah semacam pertarungan saling objek-mengobjekkan dan menjadikan diri sendiri subjek yang lebih dibanding orang lain. Tidak ada alternatif lain dalam hubungan manusia. Karena usaha mendamaikan konflik ini pada akhirnya pasti mengorbakan manusia yang satu atau manusia yang lain (Abidin, 2003:196).

Usaha mengobjektifikasi seorang manusia sesungguhnya sudah terjadi sejak manusia baru lahir ke dalam dunia. Dalam pembahasan psikoanalisa, kita dapat melihat bahwa ada suatu penanaman struktur tertentu ke dalam diri manusia sejak ia masih kecil. Sudah menjadi kebiasaan untuk seorang manusia ketika ia memiliki seorang anak, maka anak tersebut akan diajarkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau aturan-aturan yang dianggap benar oleh sang orang tua. Orang tua, khususnya ayah, di dalam psikoanalisa menjadi super ego.

Super ego sendiri ialah ego yang berasal dari luar subjek. Ego yang memiliki peran merepresi

hasrat id atau ego yang sesungguhnya (dalam bahasan Freud sendiri hasrat asali manusia adalah hasrat seks. Si anak yang mempunyai keinginan untuk menguasai sang ibu pada akhirnya harus berhadapan dengan fakta bahwa sang ibu adalah milik sang ayah. Inilah yang kemudian menjadi represi ego pertama yang terjadi pada manusia.) Super ego merepresi id dan membuat ia diatur oleh ketidaksadaran.

Hidup tanpa refleksi terhadap kesadaran kita, sebenarnya sering sekali terjadi bagi manusia. Saya rasa tidak sedikit orang diluar sana yang tidak pernah memikirkan kenapa manusia harus mencium tangan orang tua ketika bertemu dengan mereka? Mengapa seorang laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga dan diharuskan bekerja untuk membiayai rumah tangga? Mengapa seorang perempuan harus dapat memasak? Mengapa membunuh seseorang dapat dijadikan suatu kewajiban ketika orang tersebut dianggap kafir oleh suatu ajaran tertentu?

Keadaan seperti ini adalah suatu kesadaran pra-reflektif, di mana kita hanya sadar melakukan suatu hal tetapi tidak pernah mencoba untuk merefleksikan. Keadaan pra-reflektif ini bukanlah suatu keadaan yang menetap terus di dalam diri manusia. Akan ada suatu masa di mana manusia mulai merasakan kejenuhan dengan apa yang sebelumnya ia lakukan begitu saja tanpa ia refleksikan. Rasa itu dikemudian dapat menjadi suatu pemicu yang kemudian

membuat pandangan seseorang terhadap dunia berubah. Hal ini seperti gambaran yang diberikan oleh Sartre dalam sebuah novelnya tentang kemuakkan yaitu Nausea.

Rasa jenuh dan muak yang teramat akan rutinitas yang seseorang jalani tersebut akhirnya membawa ia kepada pilihan apakah ia berani untuk merubah rutinitas yang biasa ia jalani ini atau tidak. Disinlah kemuakkan akhirnya membawa manusia pada persimpangan pilihan apakah manusia berani hidup sebagai for-itself, ataukah akan bertahan dengan kehidupan sebelumnya sebagai in-itself. Kemuakkan menjadi pemicu bagi kesadaran pra-reflektif untuk merefleksikan dirinya. Dari perefleksian tersebut kita dapat menyadari kebebasan kita sebagai seorang subjek.

Kecemasan adalah suatu tema penting yang dikeluarkan oleh Sartre dalam pandangan mengenai eksistensialismenya. Selain Sartre, filsuf eksistensialis yang juga membicarakan mengenai kecemasan adalah Martin Heidegger. Dalam pemikiran Heidegger, kecemasan (Angst atau Anxiety) adalah kondisi mencekam di mana manusia berhadapan dengan ketiadaan (Nicht, No-Thing, Non-being). (Abidin, 2003:164). Heidegger membedakan kecemasan dan ketakutan. Bagi Heidegger ketakutan memiliki objek yang jelas, misalnya, saya takut akan tikus, atau saya takut akan gelap. Tikus dan gelap merupakan suatu objek yang jelas dan dapat kita lihat keberadaannya. Berbeda dengan ketakutan, kecemasan sendiri tidaklah memiliki objek yang jelas.

Jean Paul Sartre. Sartre membedakkan antara Fear (Rasa Takut) dan Anxiety (Rasa Cemas). Fear memiliki objek yang jelas. Contohnya rasa takut terhadap ketinggian, atau rasa takut terhadap orang tua. Sedangkan untuk kecemasan, dalam pandangannya, Sartre memberikan pandangan yang lebih praktis dibandingkan pandangan Heidegger. Sartre mengaitkan kecemasan dengan kebebasan dan tanggung jawab. (Abidin, 2003:187). Kecemasan bagi Sartre lebih menyangkut kepada diri sendiri, di mana masa depan saya akan bergantung terhadap diri saya sendiri dan bukanlah orang lain. Ketakutan lebih karena objek. Sedangkan kecemasan lebih mengenai si subjek di mana dia memiliki kebebasan untuk memilih dan segala pilihannya adalah tanggung jawabnya pribadi. Manusia tidak punya tempat bergantung, segala pilihannya harus dipertanggungjawabkannya sendiri. Bukan Tuhan yang harus menanggungnya, bukan masyarakat, bukan pula orang tua, ataupun teman. Apa yang kita pilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Beban ini makin terasa berat karena

setiap manusia memilih, manusia seolah memberikan gambaran bagaimana manusia yang baik menurut subjektifitas dirinya. Oleh karenanya segala pilihan yang diambil tanggung jawabnya bukanlah hanya pada diri si subjek sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada seluruh manusia di dunia. Beban tanggung jawab ini jelas terasa semakin berat. Oleh karena itulah eksistensi manusia dijalani dengan kecemasan di dalamnya. Rasa kecemasan ini terkadang membuat manusia lari dan berusaha untuk menghilangkannya. Manusia dapat berpura-pura tidak mengakui, menutupi atau melarikan diri dari kecemasan dengan menyangkal kebebasan dirinya. Manusia pada akhirnya banyak yang berusaha menyangkal adanya kebebasan dirinya dan berusaha untuk menghindar dari beban tanggung jawab berat yang harus dipikulnya. Ia kemudian menggantungkan diri pada sesuatu yang lain, hal itu dapat berupa keluarga, negara, atau mungkin Tuhan. Keadaan penyangkalan akan kebebasan ini yang kemudian oleh Sartre disebut sebagai Bad Faith atau Malafide.

Sartre memiliki istilah tersendiri untuk memisahkan mereka yang siap bertanggung jawab dan yang tidak. Istilah itu kita kenal dengan Good Faith (Iman yang baik) dan Bad

Faith (Iman yang buruk). Good Faith adalah keadaan di mana subjek berani untuk menjalani

kebebasannya. Ia mengakui bahwa dirinya bebas dan siap bertanggung jawab terhadap segala pilihan yang ia pilih. Keadaan good faith ini adalah keadaan yang terbaik yang seharusnya dipilih oleh manusia dalam pemikiran Sartre. Karena dengan begitu manusia sebagai subjek benar-benar telah menghayati eksistensinya. Ia tidaklah sama dengan benda-benda. Good faith mengantarkan kita menjadi being yang terus bertransendesi terus dalam proses menjadi.

Memilih good faith jelas bukan perkara mudah. Beban tanggung jawab yang diberikan oleh kebebasan dan selalu melekat dalam diri itu, banyak membuat manusia akhirnya menampikkan kebebasan itu sendiri. Istilah kedua yang dipakai oleh Sartre untuk menggambarkan keadaan ini adalah Bad Faith atau Malafide. Gejala penolakan terhadap kebebasan ini sesungguhnya juga merupakan bukti tersendiri bahwa kita memiliki kesadaran akan kebebasan dan kecemasan. Hanya saja dalam gejala bad faith ini hal itu tidak diakui atau ditutup-tutupi. Dalam gejala ini guna menutupi kecemasannya, manusia pun menyangkal kebebasannya. (Abidin, 2003:188).

Jika dalam good faith manusia telah benar-benar menjadi subjek seutuhnya yang berkesadaran bebas dan mampu bertransendensi (etre-pour-soi); Maka di dalam bad faith

mereka. Mereka menjadikan dirinya tak ubahnya bongkahan kayu saja. Tidak lagi mau membuka celah untuk bertransendensi dan membekukan eksistensi mereka sendiri. Manusia yang memilih untuk bad faith, melepaskan tanggung jawab yang dipikulnya dengan bersandar pada sesuatu yang lain dari dirinya. Ia tidak menyatakan apa yang ia lakukan sebagai murni pilihan dirinya. Ia akan mengatasnamakan orang lain, pemerintahan (negara), atau Tuhan guna melepaskan diri dari tanggung jawab yang seharusnya ia pikul dari pilihannya itu.

Dari semua penjelasan diatas tentu kita dapat melihat bagaimana jalan pikiran dari Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Akan tetapi di sana belum jelas tentang bagaimana posisi rasa takut sesunguhnya berada dalam diri subjek dan apa pengaruhnya pada pilihan yang akan diambil oleh seorang subjek. Ketakutan adalah suatu bentuk emosi dasar yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Rasa takut muncul menjadi sebuah bentuk pertahanan diri bagi manusia terhadap ancaman. Orang yang mengalami rasa takut pada suatu hal biasanya lebih berusaha untuk menghindari hal yang ia takuti tersebut. Misalnya orang yang takut terhadap film seram maka ketika diajak untuk menyaksikan film horor pasti akan menolak ajakan tersebut. Hampir dapat dikatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki rasa takut, walaupun rasa takut yang dimiliki atau dialami oleh tiap individu tersebut berbeda-beda. Penyebab timbulnya rasa takut ini pun berbeda-beda. Ada beberapa orang yang tidak mengetahui penyebab ia takut terhadap suatu hal tertentu. Contohnya orang yang takut akan gelap terkadang tidak mengerti kenapa ia dapat memiliki rasa takut tersebut, karena rasa takut itu sudah ada sejak dahulu di dalam dirinya. Ada juga mereka yang menakuti sesuatu karena traumatis. Contoh untuk kasus ini adalah seseorang yang akhirnya menjadi takut terhadap anjing setelah dirinya pernah digigit oleh anjing di masa lalu. Rasa takut juga dapat muncul sebagai bentuk antisipasi tersendiri agar manusia terlepas atau tidak berkenaan dengan masalah yang tidak ingin atau tidak berani ia hadapi.

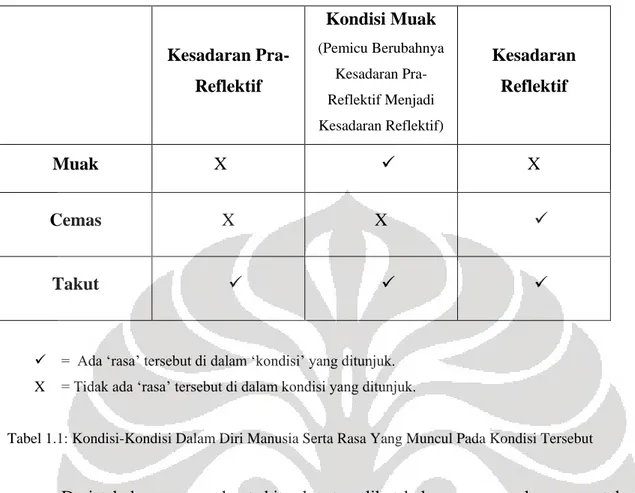

Rasa takut berbeda dengan rasa cemas ataupun rasa muak. Rasa muak tidak selalu diderita oleh manusia, ia ada kalanya tiba-tiba muncul dalam kehidupan seseorang. Sedangkan rasa cemas adalah ketika manusia menyadari eksistensinya yang bebas dan harus bertanggung jawab akan segala pilihan-pilihannya. Rasa takut dapat dikatakan jauh lebih mendasar di dalam emosi manusia dibandingkan kemuakkan atau kecemasan. Rasa takut hampir membayangi individu disetiap kegiatannya. Untuk lebih jelasnya dapat saya gambarkan ke dalam tabel berikut:

Kesadaran Pra-Reflektif Kondisi Muak (Pemicu Berubahnya Kesadaran Pra-Reflektif Menjadi Kesadaran Reflektif) Kesadaran Reflektif Muak X X Cemas X X Takut

= Ada „rasa‟ tersebut di dalam „kondisi‟ yang ditunjuk. X = Tidak ada „rasa‟ tersebut di dalam kondisi yang ditunjuk.

Tabel 1.1: Kondisi-Kondisi Dalam Diri Manusia Serta Rasa Yang Muncul Pada Kondisi Tersebut

Dari tabel yang saya buat, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya rasa takut selalu membayangi disetiap keadaan yang kita alami. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Sartre membedakan kesadaran ke dalam dua jenis kesadaran, yaitu kesadaran pra-reflektif dan kesadaran reflektif. Dalam kondisi kesadaran pra-reflektif, rasa muak dan rasa cemas belum dirasakan oleh subjek. Akan tetapi rasa takut sudah ada di dalam diri subjek. Dalam mengambil pilihan, sebuah pilihan yang dilakukan oleh seorang subjek dalam kondisi pra-reflektif ini bukan merupakan pilihan yang didasari kesadaran yang pra-reflektif. Ia mengambil suatu pilihan tanpa penghayatan. Pilihan yang diambil dalam kondisi ini jelaskan bukan suatu pilihan-pilihan yang eksistensial karena dilakukan tidak berdasarkan kesadaran-reflektif. Akan tetapi ketakutan sudah memberi pengaruh pada pilihan-pilihan yang kemudian akan diambil oleh seorang individu pada kondisi ini. Keadaan selanjutnya adalah kondisi kemuakkan. Dalam kondisi ini kemuakkan sudah muncul tapi belum untuk kecemasan. Sedangkan ketakutan tetap ada di dalam kondisi ini. Di dalam kondisi kemuakkan, jelas rasa muak mulai terasa kehadirannya. Rasa muak atau kejenuhan yang teramat membuat manusia mulai mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Sebagaimana sudah dicontohkan dalam sub bab sebelumnya, ini adalah saat di mana seorang manusia merasa jenuh akan kehidupannya. Di sinilah manusia mulai mengubah kesadarannya yang sebelumnya

pra-reflektif menjadi kesadaran yang pra-reflektif. Di sini rasa takut juga ada. Akan tetapi, ia tidak mempengaruhi hal apapun dalam perpindahan kesadaran ini.

Keadaan selanjutnya adalah keadaan reflektif. Keadaan ini jelas membuat manusia kemudian bertemu dengan kecemasan. Kemuakkan tidak lagi ditemui dalam perasaan sang subjek. Ia mulai menyadari kebebasan eksistensinya di sinilah timbul kecemasan akan setiap pilihan yang hendak ia lakukan. Ia sadar bahwa pilihan yang akan ia ambil akan menentukan eksistensi dirinya kedepannya. Hal itu merupakan sesuatu yang teramat penting, namun sayangnya tidak pernah diiringi dengan hasil yang pasti. Ketidakjelasan akan hasil ini diiring pula dengan beban bahwa segala pilihan itu adalah tanggung jawab yang harus kita pikul pribadi. Dalam kesadaran reflektif ini, subjek juga akan menyadari tentang ketakutan yang membayangi dirinya dalam melakukan pilihan. Ketika dihadapkan dengan ketidakpastian di masa depan akan hasil dari pilihannya, seorang subjek pasti akan melihat berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap pilihan. Dari sana akan terlihat pilihan mana yang dapat dikatakan paling banyak mengandung beban dan mana yang paling sedikit mengandung beban di dalamnya. Di sini manusia akhirnya dapat jatuh untuk memilih ke dalam pilihan yang ia rasa lebih aman untuk dirinya ketimbang pilihan yang terbaik bagi dirinya. Pilihan ini dapat dikatakan telah diarahkan oleh rasa takutnya akan beban-beban yang mungkin lebih membuatnya merasa sulit. Hal ini merupakan sebuah pelarian awal dari seorang individu dari tanggung jawabnya. Ia memang melakukan pilihan berdasarkan kesadaran tetapi ia dikendalikan oleh rasa takutnya dalam memilih. Pilihannya bukan murni berdasarkan hati nuraninya tentang apa yang terbaik tetapi apa yang teraman untuk ia jalani. Rasa takut sesungguhnya tidak lantas membawa kita ke dalam bad faith. Permasalahannya adalah sanggup atau tidakkah kita untuk melangkah keluar dari ketakutan itu dan memilih sesuai dengan pilihan yang terbaik.

Bad Faith Pra-Reflektif Takut Kemuakkan Kesadaran Good Faith Cemas Kesadaran Reflektif

Bagan 2.1 yang saya buat ini, menggambarkan dengan jelas dimana letak ketakutan di dalam mempengaruhi pilihan subjek. Kemuakkan mengatarkan manusia menuju kesadaran reflektif. Kesadaran reflektif membuat manusia ingat bahwa ia bebas, dan kebebasan punya beban tanggung jawab. Hal ini membuat manusia menjadi cemas. Kecemasan akan ketidakpastian dari hasil pilihan membuat manusia mencoba melihat konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan-pilihan yang ia ambil. Bayangan akan konsekuensi itu memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan baik dan buruk yang mungkin terjadi. Dari Sana kemudian ketakutan muncul sebagai bentuk usaha memilih pilihan dengan konsekuensi buruk yang lebih sedikit atau lebih tidak merugikan. Jika ia memilih sesuatu karena di dorong oleh rasa takutnya ia sudah tergolong bad faith. Akan tetapi, jika ia memilih tetap apa yang terbaik baginya dan siap apapun konsekuensi kedepannya walaupun itu mungkin menghilangkan rasa nyamannya, ia tergolong masuk ke dalam good faith.

Subjek selalu dikelilingi oleh kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dapat terjadi dari pilihannya dan dari beberapa kemungkinan yang terjadi ada beberapa kemungkinan yang merupakan rasa takut dari si subjek itu sendiri dan mengancam kenyamanan dirinya. Pada akhirnya, jika ia lebih memilih pilihan yang dirasa lebih aman ketimbang pilihan yang dirasa benar baginya, hal itu merupakan bentuk ketidaksiappan terhadap tanggung jawab yang seharusnya ia pikul. Belum lagi jika sumber ketakutan adalah orang lain seperti keluarga atau masyarakat. Pada dasarnya kita sama saja sudah diobjekkan oleh mereka. Kita tidak berani menjadi subjek yang otentik karena takut dengan pandangan masyarakat dan memilih jalan aman yaitu ikut tenggelam dan membekukan eksistensi diri di dalam masyarakat.

Menerima ketakutan kita, artinya kesadaran kita tidak bekerja untuk menegasi. Menegasi adalah suatu hal penting di dalam eksistensi seorang manusia di mana negasi adalah cara bagi individu untuk membuka celah transendensi. Ketika kesadaran tidak bertindak sebagai usaha bertransendensi artinya di sana eksistensi seorang manusia telah dibekukan. Di sini ketakutanlah yang telah membekukan eksistensi individu tersebut. Eksistensi yang sifatnya lentur dan banyak celah menjadi keras dan padat. Akhirnya manusia pun hanya bagaikan benda-benda saja setelah menutup celah kemungkinan untuk becoming. Ia tidak bisa menjadi diri yang baru dengan melepaskan rasa takut yang menghantui diri tersebut. Jika seorang individu tetap memilih dan mengatasi rasa takutnya itu, barulah dia di sana adalah individu yang eksis dan telah mengubah dunianya.

4. Kesimpulan

Eksitensialisme Sartre berdasar pada tesisnya mengenai “Eksistensi mendahului Esensi” yang mana hal ini menjelaskan bahwa manusia ada terlebih dahulu di dunia baru kemudian memberikan makna pada eksistensinya. Manusia tidaklah memiliki suatu esensi tertentu, manusia adalah being-for-it-self, being yang terus dalam tahap becoming. Ia bukan seperti benda-benda yang esensinya sudah tertutup dan padat. Being-for-it-self lebih bersifat kosong, ia memiliki kelebihan untuk dapat bertransendensi. Transendensi ini sendiri ada karena manusia memiliki suatu kespesialan yang tidak dimiliki oleh being lain, yaitu memiliki kesadaran.

Kesadaran membawa manusia pada kenyataan bahwa sesungguhnya dirinya memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bagaimana ia ingin membentuk dirinya. Kesadaran itu membuat manusia menyadari bahwa ia tidak memiliki karena esensi dasar manusia adalah bebas oleh karenanya ia tidak memiliki esensi. Hal itu dikarenakan ia bisa menegasi dan negasi itulah yang memberi celah kosong terhadap manusia untuk bertransendensi dan memproses dirinya kedalam tahap menjadi. Akan tetapi kebebasan bukan menjadi berita membahagiakan. Karena sesunggunhya ia membawa beban berat yaitu tanggung jawab yang membuat eksistensi manusia dilanda serba kecemasan dan kemuakkan.

Kebebasan mutlak harus berhadapan suatu fakta yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia yaitu faktisitas. Contoh kefaktaan itu ialah masa lalu, lingkungan, ketubuhan, bahasa,orang lain, dan juga kematian. Faktisitas dan transendensi menjadi dua hal penting dalam eksistensi manusia. Salah satu faktisitas yaitu “orang lain” mendapat suatu perhatian khusus. Berbeda dengan yang lainnya orang lain bukan hanya objek, tapi ia juga subjek yang dapat menatap kita dan mengobjektifikasikan diri kita. Inilah yang menyebabkan relasi antar manusia selalu berada dalam keadan konflik.

Rasa Takut adalah rasa yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Rasa takut sendiri adalah suatu rasa yang sangat mendasar bagi manusia. Rasa takut berbeda dengan kemuakkan juga kecemasan. Kemuakkan dan kecemasan lebih kemunculannya ada di fase-fase tertentu. Muak baru muncul ketika ada kejenuhan di dalam hidup. Sedangkan kecemasan muncul karena adanya beban tanggung jawab dari kebebasan. Rasa takut sendiri sesungguhnya sudah terstruktur lebih dahulu dari dalam diri manusia karena berbagai macam hal. Rasa takut pada

Rasa takut akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan seorang subjek. Sejak dalam tahap pra-kesadaran saja rasa takut sudah ada dan dapat mempengaruhi subjek dalam mengambil pilihannya. Ketika masa kesadaran reflektiflah baru manusia menyadari rasa takutnya itu sendiri menganggu eksistensi si subjek. Akan tetapi, menyadari keberadaan rasa takut bukan berarti dengan itu manusia mampu secara mudah menghilangkannya. Rasa takut yang muncul ini pada akhirnya sangat memungkinkan subjek untuk menjadikannya alasan untuk memilih suatu pilihan yang dirasa aman bagi dirinya. Konsekuensi yang muncul setelah rasa cemas akhirnya menimbulkan rasa takut yang kemudian mendorong manusia untuk menghindari pilihan yang dirasa akan menjadikan dirinya tidak nyaman. Penerimaan terhadap ketakutan itu hanyalah bentuk bad faith. Seharusnya manusia mampu menegasi dirinya dan tidak terdefinisi mati oleh ketakutan itu. Dari sana manusia lalu harus berusaha melampaui rasa takutnya itu, bukan tenggelam dalam ketakutannya.

5 Daftar Pustaka

Abidin, Zainal. (2003). Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Achmadi, Asmoro. (2010). Filsafat Umum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adian, Donny Gahral. (2006). Pengantar Fenomenologi. Jakarta: Koekoesan.

Hassan, Fuad. (2005). Berkenalan Dengan Eksistensialisme. Jakarta: Pustaka Jaya.

Heidegger, Martin. (2008). Being and Time, terjemahan. John Macquarrie & Edward Robinson. New York: Harper & Row.

Mendrofa, James Farlow. (2011). Eksistensialisme Naturalistik: Kajian Perspektif

Naturalistik Terhadap Konsep Eksistensialisme Mengenai Kebebasan dan Faktisitas.

Depok: FIB Press.

Sartre, Jean Paul. (1953). Being and Nothingness, terjemahan. Hazel Barnes, New York: Philosophical Library.

_____________. (1948). Existensialism & Human Emotions, terjemahan. Bernard Frechtman, New York: Philosophical Library.

_____________. (2007). Existensialism Is a Humanism, terjemahan. Carol Macomber. New Heaven: Yale University Press.

Sartre, Jean Paul. (2009). Kata-Kata, terjemahan. Jean Couteau. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

_____________. (1964). Nausea. terjemahan. Lloyd Alexander. New York: A New Directions Publishing Corporation

_____________. (1989). No Exit and Three Other Plays. New York: Vintage International.

Shipka. Thomas A, Minton, Arthur J. (1996). Philosophy: Paradox and Discovery. United States America: McGraw-Hill

Solomon, Robert C. (1981). Introducing The Existensialists: Imaginary Interviews with

Sartre, Heidegger, and Camus. Indianapolis: Hackett Publishing Company.