4.1.1 Profil Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap terletak diantara 108o4’30’’-109o30’30’’ BT dan 7o 30’-7o45’20’’ LS, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Brebes, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis (Propinsi Jawa Barat) serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terbesar di propinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sampai dengan tahun 2004 sebanyak 1.726.271 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,31% per tahun. Berdasarkan mata pencaharian utamanya, penduduk Kabupaten Cilacap terdiri dari petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, perkebunan, perdagangan, angkutan, PNS atau TNI POLRI dan pensiunan (Cilacap dalam Angka 2005). Pada tahun 2000, Wilayah Kabupaten Cilacap tercatat seluas 225.360,84 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan dengan luas 11.510,55 Ha) atau sebesar 6,94 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 23 kecamatan dengan 15 kelurahan dan 267 desa.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Cilacap terletak pada ketinggian antara 6–198 m di atas permukaan laut, terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Keadaan letak wilayah Kabupaten Cilacap juga didukung dengan dekatnya jarak Pulau Nusakambangan yang dapat meredam besarnya gelombang Samudera Hindia. Wilayah pantai Cilacap merupakan dataran rendah dengan perairan laut yang berbentuk teluk dengan dasar perairan lumpur, lumpur berpasir dan sebagian berbatu karang. Perairan Kabupaten Cilacap merupakan perairan yang mengalami pasang surut harian ganda (Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 2002).

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap serta Kantor Meteorologi dan Geofisika Cilacap, curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober (469 mm) dan terendah pada bulan Juli (24 mm). Rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 16 hari, sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus yaitu

sebanyak 2 hari. Suhu maksimum (32 oC) terjadi pada bulan Februari dan suhu terendah (23.40oC) yang terjadi pada bulan Agustus.

4.1.3 Kondisi perikanan Cilacap

Hasil produksi perikanan laut Kabupaten Cilacap sebagian besar didapat dari laut yang berupa ikan pelagis, demersal dan berbagai jenis udang. Ikan pelagis yang didaratkan antara lain berbagai macam jenis tuna, cucut, setuhuk, tengiri, alu-alu, bawal putih dan lain-lain. Selain itu berbagai macam jenis udang seperti Udang Jerbung/Udang Putih, Udang Barong, Udang Windu dan lainnya. Tabel 1 Potensi dan tingkat pemanfaatan ikan di Kabupaten Cilacap tahun 2005

Pemanfaatan

Jenis ikan Potensi

Jumlah (Ton) % Ikan Pelagis 20.000 1.218,12 6,09 Ikan Demersal 20.360 2.842,30 13,96 Udang 12.500 1.849,39 14,79 Cumi-cumi 3.500 8,49 0,20 Jumlah 56.360 5918,3 35,04 Sumber: DPK (2005).

Dari Tabel 1 diperoleh hasil bahwa Potensi perikanan laut Kabupaten Cilacap sebesar 56.360 ton pada tahun 2005. Dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan baru 5918,3 ton atau sebesar 35,04% dari potensi perikanan laut Cilacap yang berupa ikan dan udang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap masih mempunyai potensi perikanan laut yang masih besar yaitu 64,96% dari potensi yang ada. Perikanan laut Kabupaten Cilacap belum dimanfaatkan secara optimal.

Alat tangkap yang dominan di Kabupaten Cilacap adalah gill net atau jaring

insang tetap/sirang. Selain gill net alat tangkap lainnya antara lain; lampara

dasar, payang, rawai tuna, pancing, bubu, jaring apong dan alat tangkap sejenisnya.

Nelayan adalah sumberdaya manusia yang memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam operasi penangkapan ikan. Pada umumnya keahlian dalam operasi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Jumlah nelayan di Cilacap hingga tahun 2005 adalah sebanyak 26.570 orang untuk nelayan laut, sedang nelayan

perairan umum seperti di tambak, sungai dan gengangan air berjumlah 2.652 orang.

Tabel 2 Jumlah armada penangkapan di Kabupaten Cilacap tahun 2005.

Jenis Kapal Jumlah

Perahu Tanpa Motor 151

Jukung Fibre (< 10 GT / 30 PK) 1.546 Compreng (<10 GT / 30 PK) 751 11-30 GT/ 30 PK (In Board) 234 >30 GT / 90 PK 106 Jumlah 2.788 Sumber: DPK (2005). 4.1.3 Profil PPSC

PPSC berlokasi di Kelurahan Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya pada posisi 1090 01’ 18,4’’ BT dan 070 43’ 31,2’’ LS. Operasional pelabuhan dimulai pada bulan Mei tahun 1994. Pada saat itu, status pelabuhan ini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pelabuhan ini memiliki status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap sejak tahun 1994 hingga tahun 2001. Kemudian berdasar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26/I/MEN/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap mengalami perubahan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dengan tugas mengoperasionalkan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.

Salah satu faktor pendukung terpenting supaya suatu kegiatan perikanan di pelabuhan dapat berjalan baik dan lancar adalah adanya fasilitas yang baik dan mencukupi. Beberapa fasilitas tersebut antara lain (PPSC, 2001) :

a) Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan di PPSC memiliki luas 7,74 Ha dengan kedalaman –3 m (lwl). Kondisi kolam pelabuhan di PPSC yang kotor berasal dari Kaliyasa serta aktifitas masyarakat di TPI. Limbah yang berasal dari kapal yang berlabuh di kolam pelabuhan juga turut berperan serta atas limbah di PPSC. Keberadaan limbah di kolam pelabuhan ini mengakibatkan olah gerak kapal

menjadi terganggu. Gangguan terhadap olah gerak kapal di kolam pelabuhan ini, selain karena kotoran/limbah, juga disebabkan karena intensitas sedimentasi di kolam pelabuhan yang juga bertambah dalam setiap tahunnya.

Berdasar laporan tahunan PPSC tahun 2001 untuk menanggulangi hal tersebut PPSC merasakan perlu adanya koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah melalui PROKASIH (Program Kali Bersih) dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin untuk tidak membuang sampah di kolam yang direalisasikan dengan adanya tata tertib, penyediaan tempat sampah kapal dan oli bekas serta mengupayakan mengangkatnya dari kolam secara manual, dan pihak Pemda membantu dengan menyediakan kontainer sampah. Saat ini pihak PPSC telah menyediakan tempat-tempat penampungan oli bekas dan tempat sampah di sekeliling kolam pelabuhan namun belum efektif digunakan.

b) Alur Pelayaran

Alur pelayaran yang dimiliki PPSC sepanjang 220 m lebar 90 m dan kedalaman –3 m (lwl). Sedimentasi di alur pelayaran PPSC sangat cepat terjadi, disamping itu ada kendala lain yaitu saat kapal kandas pada alur gerbang, hal tersebut dapat menyebabkan kapal terhempas ke batu atau

tetrapod breakwater yang ada disepanjang alur. Apabila hal tersebut terjadi

maka akan mempengaruhi kelancaran kegiatan keluar masuk kapal, sehingga alur pelayaran yang ada belum menjamin safety entrance bagi

kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Alur pelayaran di PPSC dapat dilihat pada Gambar 8.

c) Slipway/dock

Dock/slipway yang dimiliki PPSC berada pada luas lahan 3120 m2 dan

elevasi + 18 0 dengan panjang rel untuk dapat menampung dua kapal sekaligus. Namun pada elevasi yang terlalu tinggi tersebut mengakibatkan pemanfaatan panjang rel tidak efisien, karena pada kenyataannya kondisi yang aman untuk tiap jalurnya adalah satu kapal saja. Pemanfaatan fasilitas

docking di PPSC dilakukan melalui kerjasama operasional dengan PT

Tegal Shipyard Utama. Gambar fasilitas docking kapal dan kapal yang

sedang melakukan docking di PPSC dapat dilihat pada Gambar 9. Jumlah

kapal yang docking di PPSC, terbanyak pada tahun 1999. Namun bila dilihat

dari garis regresi, menunjukkan bahwa jumlah kapal yang docking di PPSC

mengalami penurunan tiap tahunnya. Fasilitas lain yang ada di PPSC adalah :

• Penahan Gelombang : 2 buah (248,66 m dan 146,8 m)

• Dermaga pendaratan : 2 buah (masing-masing 42,8 m)

• Dermaga tambatan : 8 buah (masing-masing 39,4 m)

• Gedung TPI : 2 buah (1264 m2 dan 420 m2)

• Pompa air besih dan hydran : 5 unit

• Rambu Suar : 2 buah

• Lampu tanda pelabuhan : 1 buah

• dan lain-lain.

Gambar 8 Alur pelayaran di PPSC.

Gambar 9 Docking kapal sebagai sarana perbaikan kapal.

4.2 Sistem Infomasi PPSC

4.2.1 Pendekatan sistem

Pendekatan sistem adalah suatu cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan pengidentifikasian terhadap sejumlah kebutuhan pelaku sistem dalam analisis kebutuhan, formulasi permasalahan dan identifikasi sistem.

4.2.1.1 Analisis kebutuhan

Tahapan kerja dalam pendekatan sistem diawali dengan melakukan analisis kebutuhan terhadap semua pelaku sistem atau komponen yang terlibat, hal ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan kebutuhan antar komponen atau antar pelaku sistem.

Analisis kebutuhan merupakan awal pengkajian dari suatu sistem. Pada tahap ini dicari secara selektif kebutuhan dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem kebutuhan, dinyatakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, kemudian dilakukan pengembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sudah dideskripsikan (Nurani 2002).

Pada tahap analisis kebutuhan, dapat ditentukan komponen-komponen (pelaku) yang berpengaruh dan berperan dalam sistem atau subsistem. Komponen tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing dan saling berintegrasi satu sama lain, serta berpengaruh terhadap keseluruhan sistem yang ada. Dari analisis kebutuhan, komponen-komponen yang berpengaruh adalah nelayan, Pemerintah Daerah (PEMDA), pengelola PPSC, pengusaha perikanan, dan peneliti.

Kebutuhan yang diharapkan dari kelima user tersebut dapat dijabarkan

sebagai berikut : a). Nelayan

Kontinyuitas data mengenai perikanan, hal ini mencakup data hasil tangkapan, upaya penangkapan, daerah penangkapan serta data pasang-surut yang digunakan dalam proses penangkapan ikan.

Informasi mengenai pola musim penangkapan.

Informasi mengenai pasar, kebutuhan nelayan akan harga pasar tiap jenis ikan.

Peningkatan ilmu pengetahuan.

Peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada kondisi penangkapan yang kontinyu.

b). Pemerintah Daerah

Ekspose wilayah kabupaten.

Data perikanan sebagai bagian dari input PAD.

Peningkatan PAD yang dapat dirasakan akibatnya oleh masyarakat. c). Pengelola Pelabuhan Perikanan (PPSC)

Kontinuitas data perikanan, yang meliputi data harian perjenis ikan, data bulanan dan tahunan serta potensi lestari.

Pengelolaan pelabuhan secara integral.

Peningkatan pendapatan PPS Cilacap.

Ekspose pelabuhan untuk meningkatkan investasi. d). Pengusaha Perikanan

Pemantauan daerah penangkapan.

Produksi harian dari berbagai jenis ikan, sebagai sarana memperluas peluang pasar.

Harga komoditi perikanan. e). Peneliti

Kontinyuitas data produksi, upaya tangkap dan harga komoditas perikanan.

Potensi lestari yang benar-benar berdasarkan data yang akurat.

Biologi ikan, antara lain panjang maksimum, minimum dan modus ikan yang tertangkap.

Kondisi oseanografi, guna memprediksi pola pengembangan perikanan (prediksi) pada masa yang akan datang. Kondisi ini mencakup, pola arus, gelombang, curah hujan dan pasang-surut.

4.2.1.2 Formulasi permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan antara tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dengan kemampuan pemenuhan akibat adanya keterbatasan sumberdaya. Untuk melakukan pemecahan masalah maka berbagai kesenjangan yang ada perlu diformulasikan sehingga mencapai taraf defenitif.

Formulasi permasalahan yang muncul dalam sistem informasi pelabuhan perikanan di Cilacap adalah :

1. Pengguna informasi kesulitan dalam mendapatkan data atau informasi pelabuhan perikanan yang lengkap dan utuh.

2. Proses penggandaan data atau informasi oleh pihak pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru sulit dilakukan.

3. Data-data yang ada masih tersebar dalam arsip-arsip seperti buku-buku statistik dan buku laporan tahunan.

4. Pemanfaatan teknologi komputer belum dilakukan secara optimal.

Permasalahan yang ada telah diformulasikan kemudian dikaji lebih lanjut untuk menentukan model sistem informasi pelabuhan perikanan yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Adanya sistem informasi pelabuhan perikanan dapat menyediakan informasi pelabuhan perikanan yang dibutuhkan dengan benar, cepat, tepat waktu dan akurat. Dengan tersedianya informasi tersebut, diharapkan dapat digunakan untuk menangani permasalahan yang terjadi.

4.2.1.3 Identifikasi sistem

Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Identifikasi sistem bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sistem yang dikaji dalam bentuk diagram. Diagram yang digunakan adalah diagram lingkar atau sebab akibat (causal loop) yang kemudian diterjemahkan dalam diagram input output

(black box diagram).

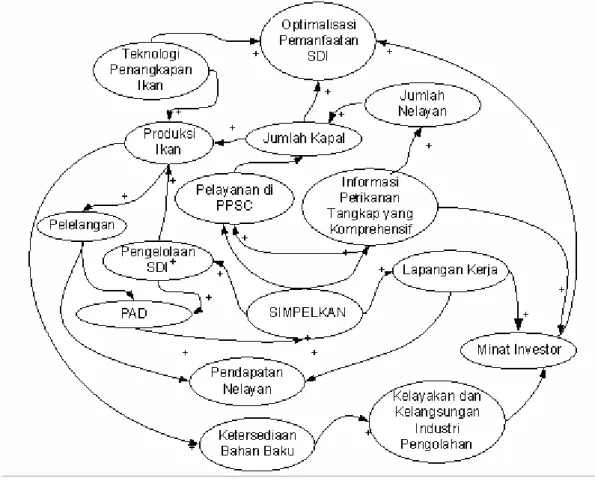

1. Diagram lingkar atau sebab akibat

Diagram lingkar atau diagram sebab akibat (causal loop) merupakan

penggambaran atau deskripsi elemen sistem dan interaksinya sehingga membentuk sistem. Diagram lingkar sistem pelabuhan perikanan di Cilacap menggambarkan hubungan antara komponen dalam sistem tersebut. Diagram lingkar sistem pelabuhan perikanan dapat dilihat pada Gambar 10. Dari diagram sebab akibat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pelabuhan perikanan di Cilacap didukung oleh beberapa faktor.

Adanya hubungan antara beberapa elemen sistem yang diekstrak dari analisis kebutuhan akan membentuk suatu sistem. Apabila Kelima user dari

sistem informasi serta komponen sumberdaya disebut dengan elemen-elemen siistem informasi pelabuhan perikanan di PPSC maka terdapat keterkaitan yang komplek antara elemen-elemen tersebut. Keterkaitan tersebut membentuk suatu aliran diagram sebab akibat yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya seperti pada Gambar 10.

Gambar 10 Diagram alir sebab akibat sistem informasi pelabuhan perikanan (SIMPELKAN) di PPSC.

Aktor utama dalam proses penangkapan ikan adalah nelayan. Dalam operasinya nelayan cenderung untuk mencari daerah penangkapan dimana terdapat sumberdaya perikanan. Keberhasilan penangkapan sangat ditunjang oleh hubungan yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung antara alat tangkap dan kapal penangkapan. Jika kapal yang digunakan baik maka secara otomatis nelayan akan memperbaharui alat tangkap yang dibawanya. Apabila proses penangkapan ini tidak di atur sedemikian rupa akan berpengaruh pada pengurangan sumberdaya ikan. Sebagai akibatnya nelayan akan semakin sulit dalam usaha penangkapan dari tahun ketahun.

Nelayan akan cenderung mendaratkan hasil tangkapan ikan ke tempat pendaratan ikan yang menurut mereka baik dalam harga maupun pelayanan. Tempat pendaratan yang dimaksud disini adalah PPS Cilacap. Hasil tangkapan ini akan rekap oleh pihak pelabuhan. Sehingga data dapat digunakan dalam usaha penangkapan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pihak pelabuhan juga mendata masalah lain yang terkait dengan operasi penangkapan ikan seperti

armada yang digunakan, jumlah nelayan dalam satu kali operasi, alat tangkap dan daerah penangkapan.

Data yang dikumpulkan oleh pihak pelabuhan akan dikumpulkan dalam satu berkas data yang utuh dan akurat. Keberhasilan analisis dalam suatu sistem informasi memerlukan data yang kontinyu. Data tersebut akan diolah menjadi informasi. Selain data dari hasil operasi penangkapan pihak pelabuhan juga mengumpulkan data yang digunakan dalam pengelolaan usaha perikanan.

Informasi yang telah dikumpulkan dan diubah menjadi sistem informasi akan sangat berguna baik bagi nelayan, pengusaha perikanan, peneliti ataupun lembaga pelabuhan. Sistem informasi yang ada juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pelabuhan dengan penyediaan fasilitas dan penyedia jasa pelabuhan,

Hasil tangkapan yang direkap di pelabuhan dengan baik akan meningkatkan peluang pasar dan investasi, selain itu pasar akan berkembang dengan baik apabila ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai tidak akan terbentuk jika proses inventarisasi ataupun pengelolaan pelabuhan tidak berjalan sinergis. Sinergis yang dimaksudkan adalah adanya hubungan timbal balik positif antara pihak nelayan sebagai penyedia data, pelabuhan sebagai tempat pendaratan, rekapitulasi data dan pengelola pelabuhan secara menyeluruh serta pengusaha perikanan sebagai penyedia pasar.

Sistem informasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan secara tidak langsung. Hal ini dapat terjadi karena sistem informasi yang dibangun adalah sistem informasi yang berorientasi pada nelayan. Dalam sistem informasi ini tersedia informasi mengenai daerah penangkapan yng optimal, harga jual berbagai jenis ikan serta kondisi oseanografi. Kondisi oseanografi yang dibutuhkan oleh nelayan Kabupaten Cilacap adalah pasang surut. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan nelayan untuk dapat masuk ke area pelabuhan untuk melakukan tambat labuh dan transaksi jual beli dikarenakan adanya sedimentasi di mulut alur pelayaran PPS Cilacap.

Akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu kesejahteraan nelayan akan memburuk. Hal ini terjadi jika nelayan sebagai komponen utama produksi menjual hasil tangkapannya tidak langsung ke TPI (tengkulak). Akibatnya selain harga ikan dijual dibawah harga normal, nelayan juga akan terlilit banyak hutang

yang disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam membiayai operasi penangkapan ikan.

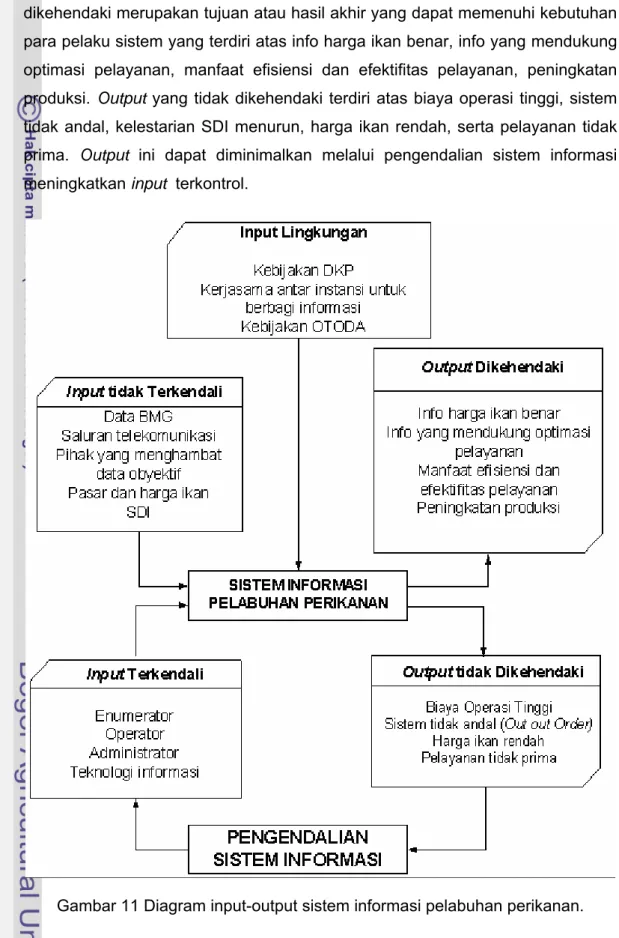

2. Diagram Input-Output

Diagram input output menginformasikan input-input yang diperlukan oleh

sistem, untuk menghasilkan output-output yang telah ditetapkan untuk dihasilkan

dari sistem, serta parameter-parameter yang membatasi struktur sistem. Input

dapat berasal dari dalam sistem atau dari luar sistem. Input dari dalam sistem

adalah variabel yang ditentukan oleh fungsi dari sistem. Input dapat terkontrol

maupun tidak terkontrol, input terkontrol dapat divariasikan selama operasi untuk

menghasilkan kelakuan sistem sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan

output dapat berupa output yang tidak diharapkan atau output yang diharapkan.

Output yang diharapkan merupakan pemenuhan kebutuhan spesifik dari hasil analisis kebutuhan.

Diagram input-output merupakan diagram yang menggambarkan

masukan dan keluaran serta kontrol dari sistem pelabuhan perikanan di Cilacap. Diagram input-output sistem pelabuhan perikanan di Cilacap dapat dilihat pada Gambar 11. Dari Gambar 11 dapat dilihat bahwa suatu sistem informasi pelabuhan perikanan di Cilacap didukung oleh input lingkungan, input terkontrol,

dan input tak terkontrol. Input lingkungan merupakan input yang berada di luar

sistem informasi pelabuhan perikanan yang berupa peraturan atau kebijakan pemerintah antara lain UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Input terkontrol terdiri atas teknologi

penangkapan ikan, nelayan dan investasi. Teknologi penangkapan ikan termasuk ke dalam input terkontrol karena keberadaannya mudah didapatkan.

Begitu juga dengan tenaga kerja termasuk ke dalam input terkontrol karena

kebutuhan tenaga kerja dapat selalu terpenuhi. Hal ini disebabkan karena usaha perikanan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga banyak penduduk Cilacap yang bekerja di bidang perikanan. Investasi untuk mendukung usaha di pelabuhan perikanan juga mudah didapatkan. Nilai investasi ini dapat dikeluarkan dari modal pribadi nelayan Cilacap, juga bisa didapatkan dari bantuan pinjaman modal dari KUD Mino Saroyo atau Bank dengan jumlah tertentu.

Input tak terkontrol terdiri atas musim penangkapan ikan, stok

sumberdaya ikan serta harga ikan. Faktor-faktor tersebut termasuk input tak terkontrol karena keberadaannya selalu berubah-ubah atau tidak tetap dan tidak

dapat diperkirakan dengan pasti. Input lingkungan, input terkontrol dan input tak

terkontrol bertujuan untuk menghasilkan dan memaksimalkan output yang

dikehendaki serta meminimalkan output yang tidak dikehendaki. Output yang

dikehendaki merupakan tujuan atau hasil akhir yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku sistem yang terdiri atas info harga ikan benar, info yang mendukung optimasi pelayanan, manfaat efisiensi dan efektifitas pelayanan, peningkatan produksi. Output yang tidak dikehendaki terdiri atas biaya operasi tinggi, sistem

tidak andal, kelestarian SDI menurun, harga ikan rendah, serta pelayanan tidak prima. Output ini dapat diminimalkan melalui pengendalian sistem informasi

meningkatkan input terkontrol.

Gambar 11 Diagram input-output sistem informasi pelabuhan perikanan.

4.3 Perancangan Sistem Informasi

Perancangan sistem informasi adalah tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi yang lengkap dan dapat digunakan bagi yang memerlukan informasi tersebut. Tahapan ini dilakukan sebelum implementasi ke komputer, pada tahap perancangan informasi ini perlu ketelitian dan kelengkapan agar sistem yang dibangun sesuai dengan pengguna informasi. Perancangan sistem informasi harus dilakukan dengan teliti agar mengurangi kesalahan setelah proses implementasi ke komputer.

4.3.1. Desain sistem

Penyusunan desain sistem bertujuan untuk memberikan gambaran lingkup dari sistem informasi yang akan di susun, yang dimulai dari input data,

proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi pelabuhan perikanan, hingga penyajian informasi yang akan dihasilkan (output data).

4.3.2. Perancangan database

Database yang dirancang dalam sistem informasi pelabuhan perikanan di

Cilacap yaitu dengan menggunakan software Microsoft Access 2003. Basis data

disusun untuk menyajikan informasi mengenai pelabuhan perikanan. Tersedianya informasi yang cepat dan akurat tentulah sangat mendukung dan dibutuhkan oleh pelaku sistem pelabuhan perikanan.

1. Pembuatan Basis Data

Sistem informasi yang dibangun merupakan bagian dari model fungsional. Model fungsional memperlihatkan bagaimana data diperlakukan dengan mengabaikan urutan, pemilahan atau struktur objek. Model fungsional memperlihatkan bagaimana suatu nilai bergantung pada nilai yang lain dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengannya.

Struktur basis data yang dikembangkan, dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori yaitu data hasil tangkapan, fasilitas pelabuhan, lingkungan dan oseanografi, serta data armada dan nelayan. Keempat katagori ini kemudian dikembangakan dalam satu media penyimpanan data.

Basis data hasil tangkapan terdiri dari file-file usaha penangkapan ikan yang dibentuk dari tiga sumber input yaitu data eksternal usaha penangkapan

ikan, data internal riset dan data internal pelabuhan. File-file dikembangkan

menjadi informasi dengan jangkauan waktu yang lebih luas (bulanan dan tahunan).

Tabel 3 File di basis data produksi

Nama File Basis Data Usaha

Penangkapan Ikan Sumber data

Jenis Ikan Hasil Tangkapan Upaya Penangkapan Harga ikan Ukuran ikan Nama Kapal Potensi Lestari Eksternal (intelegent) Eksternal (intelegent)

Riset Nama Kapal Eksternal (intelegent)

Eksternal (intelegent)

Sistem informasi pelabuhan - nama pemilik kapal Riset Hasil tangkap dan upaya penangkapan

Basis data fasilitas pelabuhan terdiri dari file-file yang berhubungan

dengan fasilitas dan kondisi umum lingkungan pelabuhan. File ini dibentuk dari satu sumber input yaitu data internal pelabuhan.

Tabel 4 File di basis data fasilitas pelabuhan Nama File Basis Data

Fasilitas Pelabuhan Sumber data

Keadaan Umum Cilacap Keadaan umum PPSC

Sistem informasi Kabupaten - Kondisi

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Kedua kondisi tersebut (Cilacap dan Pelabuhan) kemudian dijabarkan dalam bentuk file pendukung, seperti topografi wilayah, kependudukan, perumahan dan lain sebagainya untuk Cilacap serta struktur organisasi, fasilitas pokok, fungsional dan penunjang dan lain sebagainya untuk pelabuhan.

Tabel 5 File dalam basis data lingkungan dan oseanografi Nama File Basis Data

Lingkungan dan Oseanografi Sumber data Pasang surut

Hidro-oseanografi Sedimentasi Klimatologi Sungai

Topografi dan batimetri Geoteknik

Eksternal (intelegent)

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan

Basis data lingkungan dan oseanografi terdiri dari file-file yang berhubungan dengan kondisi fisik perairan serta kondisi oseanografi yang dibentuk dari dua sumber input yaitu data internal sistem pelabuhan dan data eksternal oseanografi. Sedangkan basis data armada dan nelayan terdiri dari file-file yang berhubungan dengan armada penangkapan dan jumlah serta jenis nelayan yang dibentuk dari dua sumber input yaitu eksternal pelabuhan dan internal sistem pelabuhan.

Tabel 6 File di basis data armada dan nelayan Nama File Basis Data

Armada dan Nelayan Sumber data

Armada penangkapan ikan Jumlah Nelayan

Daerah Penangkapan ikan

Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan Sistem informas pelabuhan – fasilitas pelabuhan Eksternal (intelegent)

2. Pembuatan Menu Utama

Pembuatan menu utama bertujuan untuk memberikan gambaran tentang rancang bangun global sistem pelabuhan perikanan di Cilacap. Menu utama dibuat agar para pengguna tidak mengalami kesulitan pada saat menjalankan program ini. Menu utama dari sistem informasi pelabuhan perikanan di Cilacap ini terdiri atas 4 menu, yaitu PPSC, informasi perikanan, Kabupaten Cilacap, dan lain-lain.

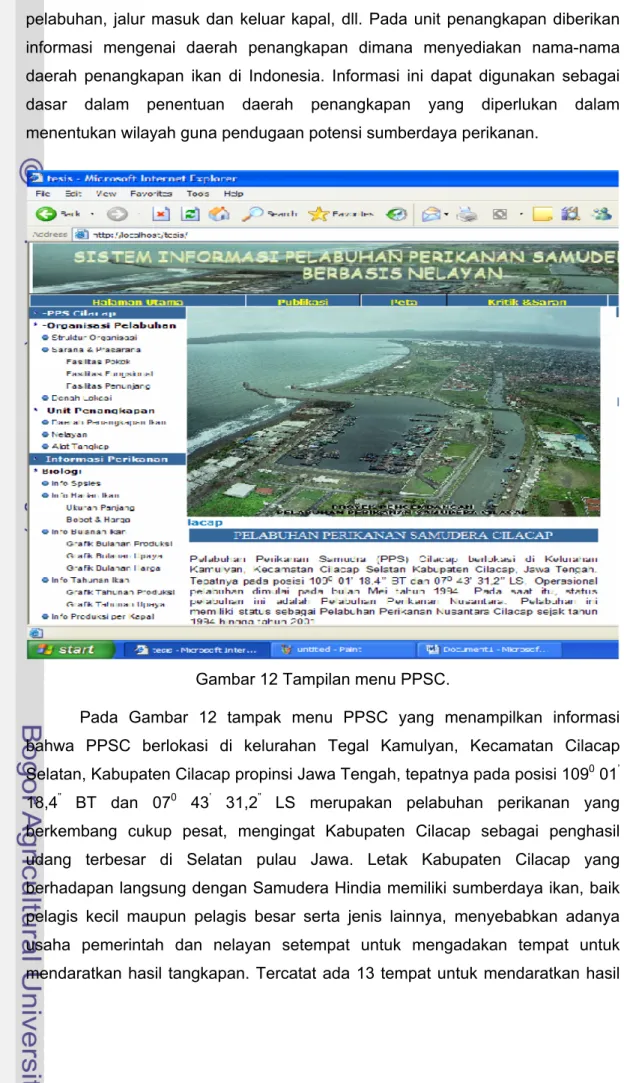

a. Menu PPSC

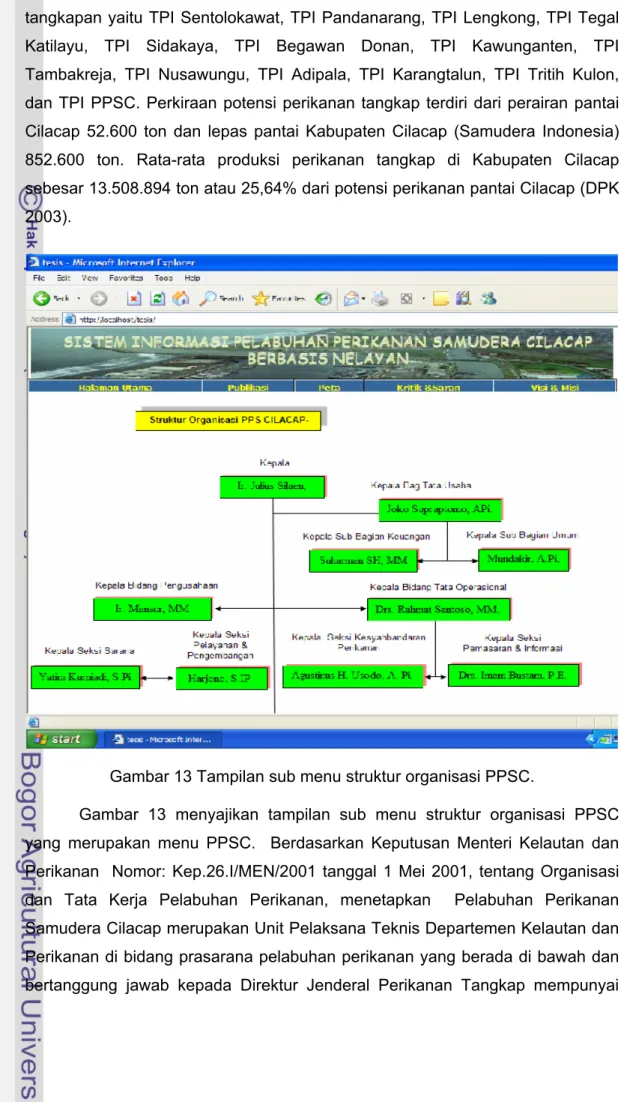

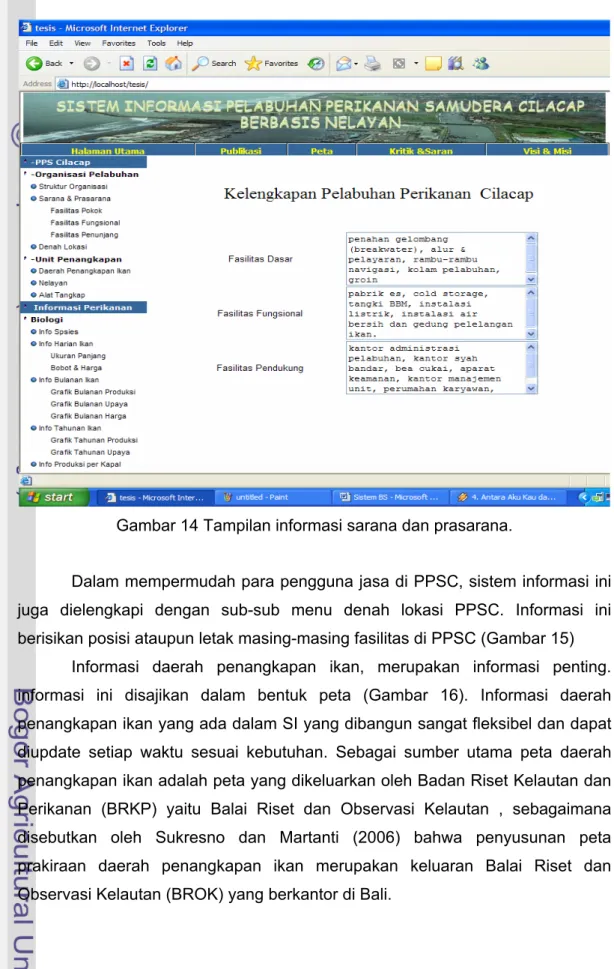

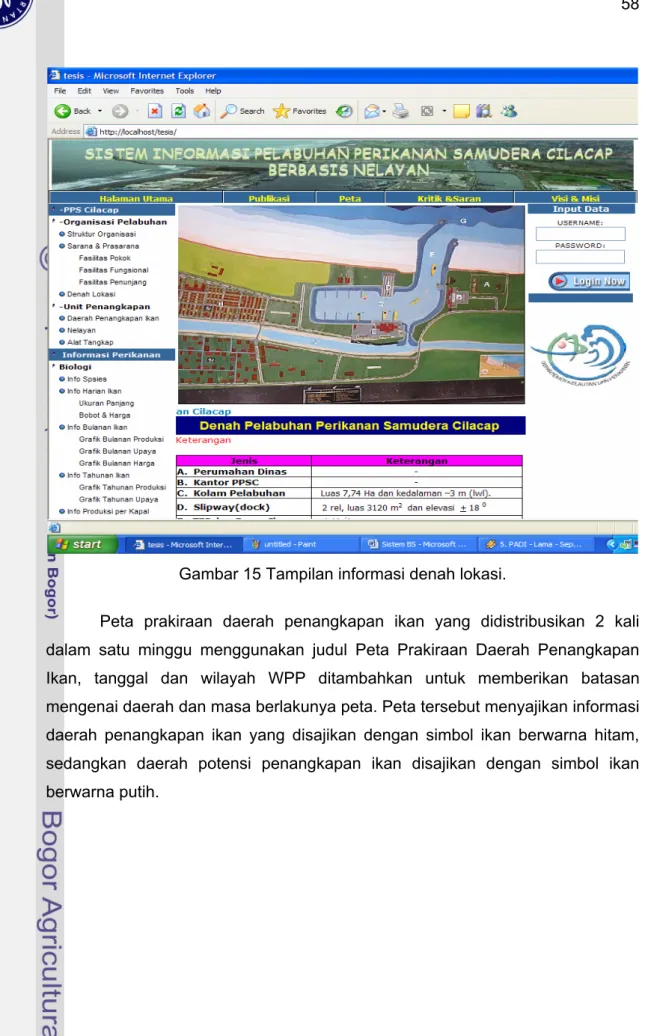

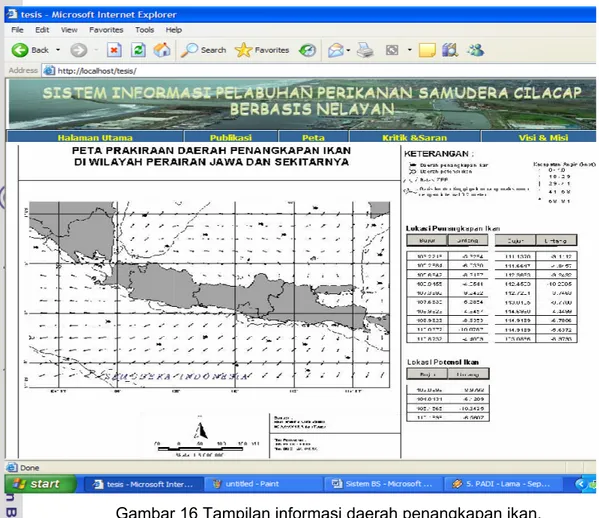

Pada menu PPSC (Gambar 12) terdapat sub menu organisasi pelabuhan dan sub menu unit penangkapan. Pada sub menu organisasi pelabuhan diberikan informasi mengenai struktur organisasi (Gambar 13), sarana dan prasarana (Gambar 14), dan denah lokasi (Gambar 15). Pada sub menu unit penangkapan terdapat informasi mengenai daerah penangkapan ikan (Gambar 16), nelayan (Gambar 17), dan alat tangkap (Gambar 18).

Informasi berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPSC seperti adanya fasilitas dasar (penahan gelombang (breakwater), alur pelayaran,

rambu-rambu navigasi, kolam pelabuhan), fasilitas fungsional (pabrik es, cold storage, tangki BBM, instalasi listrik, instalasi air bersih dan gedung pelelangan ikan) dan fasilitas pendukung (kantor administrasi pelabuhan, kantor syah bandar, bea cukai, aparat keamanan, kantor manajemen unit, perumahan karyawan, gudang dan warung). Denah lokasi PPSC juga disediakan dalam bentuk sub menu yang

memberikan gambaran mengenai posisi dari PPSC, luas areal, bentuk pelabuhan, jalur masuk dan keluar kapal, dll. Pada unit penangkapan diberikan informasi mengenai daerah penangkapan dimana menyediakan nama-nama daerah penangkapan ikan di Indonesia. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan daerah penangkapan yang diperlukan dalam menentukan wilayah guna pendugaan potensi sumberdaya perikanan.

Gambar 12 Tampilan menu PPSC.

Pada Gambar 12 tampak menu PPSC yang menampilkan informasi bahwa PPSC berlokasi di kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap propinsi Jawa Tengah, tepatnya pada posisi 1090 01’ 18,4” BT dan 070 43’ 31,2” LS merupakan pelabuhan perikanan yang berkembang cukup pesat, mengingat Kabupaten Cilacap sebagai penghasil udang terbesar di Selatan pulau Jawa. Letak Kabupaten Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki sumberdaya ikan, baik pelagis kecil maupun pelagis besar serta jenis lainnya, menyebabkan adanya usaha pemerintah dan nelayan setempat untuk mengadakan tempat untuk mendaratkan hasil tangkapan. Tercatat ada 13 tempat untuk mendaratkan hasil

tangkapan yaitu TPI Sentolokawat, TPI Pandanarang, TPI Lengkong, TPI Tegal Katilayu, TPI Sidakaya, TPI Begawan Donan, TPI Kawunganten, TPI Tambakreja, TPI Nusawungu, TPI Adipala, TPI Karangtalun, TPI Tritih Kulon, dan TPI PPSC. Perkiraan potensi perikanan tangkap terdiri dari perairan pantai Cilacap 52.600 ton dan lepas pantai Kabupaten Cilacap (Samudera Indonesia) 852.600 ton. Rata-rata produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap sebesar 13.508.894 ton atau 25,64% dari potensi perikanan pantai Cilacap (DPK 2003).

Gambar 13 Tampilan sub menu struktur organisasi PPSC.

Gambar 13 menyajikan tampilan sub menu struktur organisasi PPSC yang merupakan menu PPSC. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.26.I/MEN/2001 tanggal 1 Mei 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. PPSC termasuk ke dalam pelabuhan perikanan yang belum diusahakan yang mana seluruh sarananya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan dengan susunan organisasi terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha

Terdiri dari sub-bagian keuangan dan sub-bagian umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, serta pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan.

b. Bidang Pengusahaan

Terdiri dari seksi sarana, seksi pelayanan dan pengembangan usaha, dimana setiap seksi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa fasilitas usaha dan bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan, pengendali lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan. c. Bidang Tata Operasional

Terdiri dari seksi kesyahbandaran, seksi pemasaran dan informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan, fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan, serta pengelolaan jaringan sistem informasi perikanan.

PPSC sebagai prasarana untuk memajukan industri perikanan Kabupaten Cilacap harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan. Untuk itu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap perlu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan para pengguna pelabuhan, sehingga mereka dapat merasa aman, nyaman, dan tentram. Fungsi pelabuhan yang baik harus mempunyai fungsi utama sebagai tempat berlabuh dan berlindung kapal, tempat pendaratan hasil tangkapan dan pemberangkatan kapal, memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna pelabuhan, membantu kelancaran jasa perdagangan dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk mewujudkan fungsi pelabuhan yang baik, PPSC telah menyediakan beberapa fasilitas, baik itu fasilitas dasar, fasilitas fungsional, maupun beberapa fasilitas pendukung

lainnya. Informasi tersebut disajikan pada sub menú informasi sarana prasarana PPSC (Gambar 14).

Gambar 14 Tampilan informasi sarana dan prasarana.

Dalam mempermudah para pengguna jasa di PPSC, sistem informasi ini juga dielengkapi dengan sub-sub menu denah lokasi PPSC. Informasi ini berisikan posisi ataupun letak masing-masing fasilitas di PPSC (Gambar 15)

Informasi daerah penangkapan ikan, merupakan informasi penting. informasi ini disajikan dalam bentuk peta (Gambar 16). Informasi daerah penangkapan ikan yang ada dalam SI yang dibangun sangat fleksibel dan dapat diupdate setiap waktu sesuai kebutuhan. Sebagai sumber utama peta daerah penangkapan ikan adalah peta yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) yaitu Balai Riset dan Observasi Kelautan , sebagaimana disebutkan oleh Sukresno dan Martanti (2006) bahwa penyusunan peta prakiraan daerah penangkapan ikan merupakan keluaran Balai Riset dan Observasi Kelautan (BROK) yang berkantor di Bali.

Gambar 15 Tampilan informasi denah lokasi.

Peta prakiraan daerah penangkapan ikan yang didistribusikan 2 kali dalam satu minggu menggunakan judul Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan, tanggal dan wilayah WPP ditambahkan untuk memberikan batasan mengenai daerah dan masa berlakunya peta. Peta tersebut menyajikan informasi daerah penangkapan ikan yang disajikan dengan simbol ikan berwarna hitam, sedangkan daerah potensi penangkapan ikan disajikan dengan simbol ikan berwarna putih.

Gambar 16 Tampilan informasi daerah penangkapan ikan.

Lebih lanjut disebutkan oleh Sukresno dan Martanti (2006) bahwa peta prakiraan daerah penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh BROK juga menginformasikan arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang. Arah dan kecepatan angin dilambangkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah tertentu dengan ukuran panjang panah sebagai refresentasi dari kecepatan angin. Tinggi gelombang di tampilkan sebagai garis kontur dengan indek kontur 0.2 yang ditampilkan sebagai angka pada setiap garis kontur.

Pada sub menut informasi prakiraan daerah penangkaoan disajikan batas WPP yang berhimpit dengan garis ZEE. Dalam operasionalnya daerah operasi unit penangkapan di PPSC terbagi dalam tiga jalur, yaitu :

1. Jalur I

Operasi penangkapannya hanya berjarak 3 mil dari garis pantai atau hanya berada di sekitar Teluk Penyu. Kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan di jalur ini berukuran sekitar < 10 GT menggunakan motor tempel, bersayap atau disebut perahu katir dan alat tangkap yang digunakan adalah payang, trammelnet, gillnet, rawai hanyut dan serok. Armada yang

berada pada jalur I dilokasikan di sekitar Kolam Kali Yasa sebagai fishing base yang berdekatan dengan area pemukiman penduduk.

2. Jalur II

Operasi penangkapannya berjarak 3 - 7 mil dari garis pantai dengan kapal

yang berukuran sekitar 10 – 50 GT dan alat tangkap yang digunakan adalah trammelnet, gillnet, dan longline. Waktu operasi penangkapannya sekitar enam hari dengan daerah penangkapannya meliputi sekitar teluk Penyu, Gombong, Yogyakarta bagian selatan, Pacitan dan Pangandaran.

3. Jalur III

Daerah operasi berjarak minimal 12 mil dari garis pantai dengan kapal yang berukuran minimal 50 GT dan alat tangkap yang digunakan adalah gillnet, dan longline. Waktu operasi penangkapannya sekitar tujuh hari atau dapat mencapai 30 hari, dan daerah penangkapannya meliputi sekitar Teluk Penyu, Gombong, Yogyakarta bagian selatan, Pacitan dan Pangandaran serta daerah yang lain. Kapal longline di PPSC telah memiliki beberapa alat bantu navigasi yang modern yaitu magnetik kompas, SSB dan RDF.

Gambar 17 Tampilan sub lingkungan fisik.

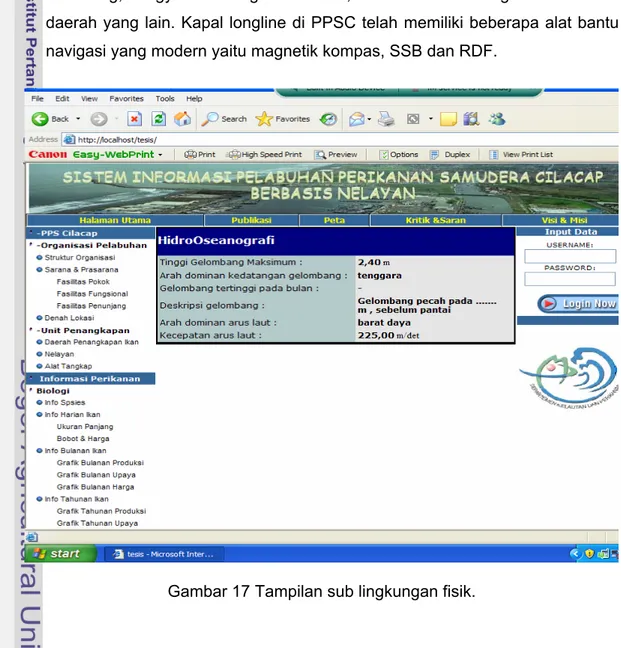

Selain informasi mengenai daerah penangkapan ikan dalam SIMPELKAN juga disajikan info lingkungan fisik mencakup informasi mengenai kondisi pasang surut (Gambar 17). Informasi lingkungan fisik di seputar Cilacap digunakan dalam usaha tambat labuh kapal dan masuk keluarnya kapal di alur pelayaran. Telah diketahui bahwa alur pelayaran mengalami sedimentasi sehingga nelayan tidak dapat masuk ke pelabuhan untuk melakukan lelang. Akibat kondisi diatas maka rancang bangun sistem informasi berbasis nelayan ini, mencoba memberikan informasi akurat mengenai kapan terjadinya pasang tertinggi dan surut terendah didasarkan pada data dari DISHIDROS. Dengan mengetahui pasang dan surut perairan, nelayan diharapkan dapat mengambil waktu yang tepat dalam upaya masuk ke areal kolam pelabuhan. Berbeda halnya dengan kondisi lingkungan fisik lainnya yang bersifat stagnan, informasi pasang surut ini sifatnya dinamis. Artinya informasi yang diberikan disesuaikan dengan tanggal dan bulan bilamana kapal bersandar.

Gambar 18 Tampilan informasi nelayan.

Masyarakat disekitar pelabuhan merupakan masyarakat pesisir yang menyandarkan hidupnya dari usaha perikanan laut baik aktivitas penangkapan,

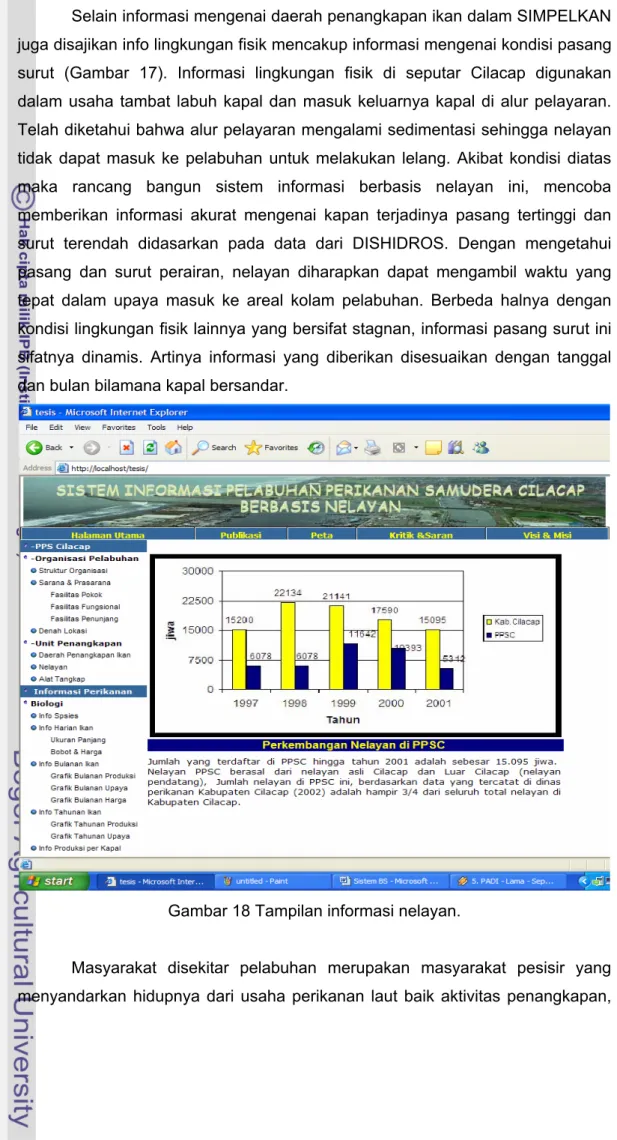

pengawetan, maupun pengolahan. Nelayan sebagai pelaku utama dalam usaha perikanan tangkap mempunyai peran dalam pengembangan pelabuhan. Nelayan yang berada di PPSC telah mengenal perkembangan teknologi penangkapan dan alat bantu navigasi, terutama bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap longline. Dari 13 tempat pelelangan ikan di Cilacap, sebagian besar nelayan berpusat di PPSC, disebabkan potensi penangkapan ikan dan perkembangan aktivitas baik penangkapan dan hasil tangkapannya, produksi, pemasaran, logistik hingga penyediaan fasilitas cukup memadai dan menjanjikan. Alasan yang paling utama adalah tingkat pendapatan nelayan di sekitar PPSC lebih tinggi. Jumlah nelayan di PPSC yaitu berjumlah 6.078 orang. Sedangkan untuk tempat pendaratan kapal yang lain hanya memiliki beberapa jumlah nelayan. Jumlah nelayan Cilacap berdasarkan tempat pendaratan kapal adalah 15.200 orang yang terdiri atas Sentolo Kawat 452 orang, Pandanarang 841 orang, Lengkong 563 orang, Tegalkatilayu 576 orang, Sidakaya 715 orang, Begawan Donan 385 orang, Kawunganten 4.577 orang, Tambakreja 347 orang, Nusawungu 156 orang, Adipala 187 orang, Karang Talun 183 orang, Tritih Kulon 140 orang, PPS Cilacap 6.078 orang (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, 2003). Banyaknya nelayan berpengaruh terhadap jumlah alat tangkap yang digunakan. Informasi tentang nelayan disajikan dalam sub menu informasi nelayan (Gambar 18).

Informasi alat tangkap yang disediakan menyajikan informasi alat-alat tangkap yang digunakan nelayan di PPSC seperti alat tangkap gillnet, trammel net, long line dan lain-lain. Selanjutnya juga disediakan sub menu nelayan

dengan informasi yang disajikan mengenai jumlah nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan dari skala kecil sampai skala besar (Gambar 19).

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Cilacap bervariasi. Jumlah alat tangkap keseluruhan adalah 3.650 unit yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok tuna dan kelompok non tuna. Kelompok tuna yaitu kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap longline dengan tujuan

utama penangkapan adalah ikan tuna seperti yellow fin tuna (Thunnus albacore), big eye tuna (Thunnus obesus), albacore (Thunnus alalunga), dan

cakalang (Katsuwonus pelamis), selain itu juga jenis black marlin (Macaira indica), layaran (Istiophorusorientalis) dan cucut (Carcharias sp). Kelompok alat

tangkap non tuna terdiri dari gillnet, trammel net, payang, dogol, bubu, jermal,

jaring apung, dan sero. Alat tangkap kelompok tuna dimiliki oleh kapal-kapal

yang biasa beroperasi di daerah ≥ 12 mil karena jenis ikan Tuna biasa hidup di perairan yang dalam dan biasanya ukuran dari kapal ini relatif besar yaitu sekitar ≥ 30 GT dan dilengkapi dengan palka yang besar berisi es yang akan digunakan sebagai media pembekuan ikan selama kegiatan operasi penangkapan. Lama trip penangkapan untuk kapal ini bervariasi, ada yang mingguan ada pula yang sampai berbulan-bulan. Sedangkan alat tangkap kelompok non Tuna biasa beroperasi di perairan yang relatif dangkal (<12 mil) namun tidak menutup kemungkinan alat tangkap jenis ini beroperasi di perairan yang cukup dalam. Alat tangkap kelompok non Tuna dimiliki oleh kapal-kapal yang berukuran relatif kecil (<30 GT) dan kebanyakan lama trip penangkapannya hanya harian sampai mingguan.

Gambar 19 Tampilan informasi alat tangkap.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama penelitian, alat tangkap yang digunakan nelayan Cilacap mengalami perubahan dan perkembangan, dimana nelayan akan menggunakan alat tangkap yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mereka memilih alat tangkap dengan hasil tangkapan yang memiliki

nilai jual yang tinggi. Informasi perkembangan alat tangkap dari beberapa tahun terakhir bisa langsung di akomodir dalam SIMPELKAN.

b. Menu Informasi Perikanan

Menu informasi perikanan dibagi dalam 2 sub menu utama yaitu biologi dan info lingkungan fisik. Sub menu biologi mencakup informasi mengenai info spesies dan harga ikan (Gambar 20 dan 21) dan info musim penangkapan (Gambar 21). Data produksi ikan berdasarkan waktu dikeluarkan berdasarkan kriteria-kriteria yang diminta oleh pengguna atau pengunjung website yaitu

berdasarkan waktu yang dipilih, nama ikan, alat tangkap dan armada penangkapan. Sedangkan data produksi ikan berdasarkan kapal dapat dilihat berdasarkan kapal, wilayah tangkap dan tempat pendaratan. Dari sistem ini dapat dilihat produksi ikan dari kapal-kapal tertentu yang terdaftar dalam sistem. Selain itu disediakan juga tempat untuk mencatat kapal-kapal yang tidak masuk ke dalam sistem tapi mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang terdaftar dalam sistem.

Kapal-kapal tidak melakukan bongkar disebabkan faktor harga ikan yang rendah dan adanya retribusi yang terlalu tinggi. Informasi akan sangat dibutuhkan oleh nelayan, sehingga mereka dapat segera mengambil keputusan apakah akan mendaratkan hasil tangkapannya di PPSC atau tidak. Info sub menu harga ikan disajikan pada Gambar 20.

Produksi perikanan di PPSC terutama untuk tiga kelompok spesies, yaitu ikan pelagis, demersal dan moluska rata-rata kecenderungannya turun. Rata-rata produksi ikan pelagis adalah dari tahun 1996-2003 adalah sebesar 5.335.280 ton per tahun, demersal 927.210 ton per tahun dan moluska sebesar 130.720 ton per tahun. Infomasi tentang info spesies yang didaratkan di PPSC di tampilkan pada sub menu informasi info spesies (Gambar 21). Tetapi jika diperhatikan dari nilai produksinya, penurunan yang terjadi pada volume produksi tidak membuat nilai produksi yang ada menurun.

Penurunan yang terjadi pada tahun tersebut karena adanya penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Pada akhir 2004 produksi di PPSC mengalami penurunan disebabkan oleh kurangnya optimalisasi dari fasilitas yang ada. Permasalahan tersebut adalah adanya sedimentasi yang terjadi di jalur masuknya kolam ke dermaga sehingga alur masuk kapal besar khususnya, akan terganggu. Secara otomatis pelelangan ikan hasil tangkapan ikan di TPI

menurun jumlahnya. Penurunan jenis hasil tangkapan adalah ikan yang sejak tahun 1997 menjadi tangkapan utama yaitu tongkol. Tongkol yang merupakan jenis ikan pelagis kecil tergantikan oleh ikan tuna yang merupakan ikan pelagis besar. Perubahan ini juga mengindikasikan adanya tren baru yaitu menangkap ikan tuna selain ekonomis tinggi juga perubahan atau peluasan daerah penangkapan ikan yaitu semakin luas ke Samudera Hindia. Karena tren tersebut maka untuk alat tangkap yang digunakan juga menjadi berubah menjadi alat tangkap ikan tuna seperti longline. Sehingga wajar jikalau penurunan tongkol

sebagai jenis hasil tangkapan dari nelayan di Cilacap.

Gambar 20 Tampilan sub menu harga ikan.

Ikan yang menjadi sasaran di Cilacap tidak hanya jenis pelagis tetapi ikan demersal juga menjadi sasaran, untuk hasil tangkapannya pada akhir tahun ini juga menurun. Tidak semua mengalami penurunan, ikan cucut mengalami kenaikkan karena merupakan hasil tangkapan yang banyak tertangkap bersama

ikan tuna. Selain itu, udang menjadi pilihan utama nelayan untuk menjadi sasaran, dilihat dari nilai ekonomis dan ada penyaluran atau perusahaan yang siap membeli udang untuk keperluan ekspor. Hasil tangkapan udang adalah jenis jerbung dan dogol.

Gambar 21 Tampilan sub menu informasi info species.

Gambar 22 menampilkan informasi musim penangkapan Kabupaten Cilacap pada umumnya memiliki musim dua musim penangkapan ikan yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat biasanya berlangsung antara bulan Nopember sampai bulan Maret, dengan kondisi gelombang laut yang besar dan curah hujan yang tinggi. Sedang musim timur biasa terjadi pada bulan April sampai September dengan kondisi kebalikan dari musim Barat yaitu gelombang laut yang relatif tenang dan curah hujan yang rendah.

Berbeda dengan nelayan kabupaten Cilacap, nelayan di PPSC biasa menggolongkan musim penangkapan menjadi tiga yaitu: musim puncak terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dimana ikan tangkapan sangat melimpah, yang kedua yaitu pada bulan Februari sampai bulan Juni dengan hasil

tangkapan sedang, dan yang ketiga adalah musim paceklik yaitu berkisar pada bulan November sampai dengan Januari.

Untuk melihat musim penangkapan di PPSC dengan melihat data hasil penangkapan ikan pelagis per spesies yang masih mempunyai potensi cukup tinggi. Hasil tangkapan ikan pelagis per spesies pada tahun 2003 menggambarkan bahwa pada bulan Februari sampai Juni mengalami kenaikan jumlah produksi dibanding dengan bulan Juli sampai Oktober sebagai ikan tangkapan yang melimpah.

Gambar 22 Tampilan informasi musim penangkapan.

Dari penggolongan musim tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua ikan mengalami peningkatan produksi. Untuk bulan Juli sampai Oktober sebagai bulan yang berlimpah untuk ikan tangkapannya, hanya ikan cakalang yang mengalami kenaikkan cukup tinggi sampai mencapai 493.209 Kg per bulan sedang pada bulan Februari sampai Juni ikan tuna yang mengalami kenaikkan cukup signifikan mencapai 80.060 Kg per bulan, sedangkan untuk bulan paceklik ikan yaitu bulan November sampai Januari ikan yang mendominasi adalah tetap

ikan tuna. Ini memperlihatkan bahwa produksi ikan di PPSC didominasi oleh ikan tuna dan cakalang sebagai ikan yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dan berkualitas ekspor.

Dari semua ikan yang termasuk dalam ikan pelagis tersebut, ada jenis ikan yang dari bulan ke bulan tidak mengalami kecenderungan baik turun atau naik tetapi mengalami kestabilan yaitu ikan layaran. Sedangkan ikan yang mengalami penurunan atau kelangkaan hasil tangkapan untuk tahun 2003 adalah ikan tuna jenis albakor.

c. Menu Kabupaten Cilacap

Menu Kabupaten Cilacap memberikan gambaran informasi sederhana mengenai wilayah Kabupaten Cilacap yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek geografis dan topografi (Gambar 23), disamping itu disajikan juga informasi tentang kependudukan, keadaan kesehatan, perumahan, agama, pendidikan, dan gambaran umum perikanan dan kelautan di Cilacap.

Informasi mengenai Kabupaten cilacap meliputi posisi, batas-batas wilayah. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang terluas di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung barat bagian selatan propinsi Jawat Tengah dengan luas wilayah daratan 2.146,57 km² (DPK 2003) batas-batas kota ini adalah :

Utara : Kabupaten Banyumas dan Brebes

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Propinsi Jawa Barat

Timur : Kabupaten Banyumas

Kabupaten Cilacap letaknya berbatasan dengan pantai selatan pulau Jawa yang terletak pada posisi 108º 04’ 30” - 109º 30’ 30” BT dan 07º 30’ 04” - 07º 45’ 20” LS atau berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia sehingga potensial akan sumberdaya perikanan. Cilacap juga terlindungi dari bahaya Samudera Hindia karena adanya pulau Nusa Kambangan yang letaknya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sehingga mempunyai sumberdaya yang baik meliputi ikan pelagis kecil, pelagis besar dan lain-lain (Gambar 23).

Gambar 23 Tampilan informasi geografis dan topografi.

Gambaran tentang kependudukan disajikan pada Gambar 24 Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang terbesar di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sampai dengan tahun 2004 sebanyak 1.726.271 jiwa, yang terdiri dari perempuan 861.959 jiwa dan laki-laki 864.312 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,31% per tahun. Berdasarkan mata pencaharian utamanya, penduduk Kabupaten Cilacap terdiri dari petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, perkebunan, perdagangan, angkutan, PNS/TNI POLRI dan pensiunan (BPS JATENG 2006). d. Menu Lain-lain

Pada menu lain-lain menyediakan suatu model analisis sumberdaya ikan dengan menggunakan metode surplus produksi model Schaefer dan Fox. Sub model menu Schaefer dan Fox terdiri dari informasi input data (Gambar 24) dan hasil model (Gambar 25). Setiap orang yang mengunjungi website ini bisa

menggunakan program yang disediakan tersebut. Secara garis besar program ini dibagi menjadi dua bagian yaitu input data form SDI dan hasil model. Menu lain

menyajikan hasil pengolahan data dan analisis untuk mengestimasi status sumberdaya perikanan (Gambar 25). Pengolahan data dilakukan terhadap data harian per kapal untuk menghasilkan data bulanan dan data tahunan. Analisis potensi SDI dilakukan untuk memperoleh informasi nilai dugaan potensi SDI di PPSC. Pedugaan potensi SDI dilakukan dengan cara analisis data produksi (catch) dan upaya penangkapan (effort) menggunakan model surplus produksi

yang dikembangkan oleh Schaefer dan Fox (Sparre and Venema 1999). Menurut Gulland (1983), hubungan antara hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE) dan upaya (effort) dapat berupa hubungan linier maupun eksponensial. Pada Gambar

25 tampak hubungan kurva MSY untuk ikan cucut yang menggunakan model Schaefer .

Gambar 24 Tampilan input data form SDI.

Gambar 25 Tampilan hasil model.