Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 PENGARUH WAKTU OPERASIONAL TERHADAP HASIL TANGKAPAN

BUBU TIANG DASAR DI PERAIRAN BAGAN SIAPI-SIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU

Oleh :

Yuspardianto, Bukhari dan Helpi Saputra* *Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang

Abstrak

Penangkapan dengan alat tangkap bubu tiang dasar dilakukan pada siang hari dan malam hari yang dibantu dengan 3 (tiga) orang ABK dengan memanfaatkan arus surut siang dan arus surut malam hari. Dimana hasil tangkapan yang terbanyak tertangkap pada saat pengoperasian pada malam hari sebesar 1674,3 kg. Sedangkan pada siang hari sebesar 1600,1 kg. Dari jenis-jenis ikan : (a) Ikan Gulamah (Pseudosciena sp), (b) ikan Lomeh (Harpodon nehereus), (c) Ikan Senangin (Eleutheronema sp), (d) Ikang Biang-biang (Setipina sp), (e) Udang Merah (Parapeneus sp) dan (f) Udang Putih (Panaeus merguensis).

Berdasarkan Uji t-student dalam satuan berat (kg) diperoleh t hitung (7,05) > t table (2,10) pada taraf nyata 0,05. Sehingga ditarik suatu kesimpulan bahwa pengoperasian bubu tiang dasar pada siang dan malam hari menyebabkan perbedaan hasil tangkapan, dimana pengoperasian malam hari lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan siang hari.

PENDAHULUAN

Usaha pembangunan perikanan laut masa kini umumnya ditujukan pada penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Karena itu diharapkan akan mampu memecahkan masalah produksi perikanan dan taraf hidup para nelayan. Untuk menunjang pembangunan perikanan perlu dilakukan penelitian agar dapat diperoleh informasi tentang prospek dan eksploitasi yang berguna bagi pembangunan perikanan.

Ikan dan binatang lainnya selalu berusaha untuk mendiami daerah-daerah yang kondisinya lebih menguntungkan pada suatu perairan, sehingga hasil suatu usaha penangkapan tergantung kepada sejumlah ilmu pengetahun kita tentang behavior ikan, serta desain yang sesuai bagi suatu alat penangkapan pada penggunaan dan hubungannya dengan keadaan suatu perairan. Jadi untuk memperoleh produksi ikan yang banyak

maka perlu tersedianya alat-alat penangkapan dengan sarana angkutan, juga pengetahuan tentang lokasi ikan itu sendiri, dan kapan ikan-ikan itu berada pada lokasi-lokasi tersebut.

Propinsi Riau adalah salah satu daerah perikanan di Indonesia, yang terdiri dari dataran dan kepulauan. Yang memiliki 3.214 pulau dengan luas 329.867,61 Km2. Dari luas tersebut hanya 94.561,61 Km2 (28,67 %) terdapat daratan sedangkan selebihnya 235.306 Km2 (71,33 %) merupakan Kawasan lautan. Kabupaten Rokan Hilir salah satu Kabupaten di Propinsi Riau, merupakan daerah penghasil ikan yang terbesar di Propinsi Riau, dimana pada tahun 2001 jumlah produksi ikan tercatat sebanyak 77.789 to. Dari jumlah tersebut sebesar 96% berasal dari usaha penangkapan ikan di perairan laut. Besarnya jumlah produksi ikan di perairan laut ini erat kaitannya dengan letak geografis. Dimana wilayah kabupaten Rokan Hilir terletak di tepi Selat

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 Malaka dan beberapa selat lainnya

dengan kondisi perairan yang relative subur. Secara umum sentral produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir dengan ibukota Bagan Siapi-api. Diantara alat tangkap yang dioperasikan di perairan Bagan siapi-api adalah bubu tiang. Menurut letaknya dalam laut, bubu tiang ini dapat dibagi atas tiga macam yaitu : (1) bubu tiang yang dioperasikan pada permukaan perairan, (2) bubu tiang yang dioperasikan pada pertengahan perairan dan (3) yang dioperasikan didasar perairan (Dinas Perikanan Dati II, Rokan Hilir, 2002)

Bubu tiang termasuk alat tangkap yang statis dan pengoperasiannya dipengaruhi oleh arus dengan mulut kantong menghadang arus surut. Menurut Dahril (1982), agar mulut jaring terbuka dengan baik dan kantong tidak terbelit-belit maka diperlukan adanya arus, semakin kuat arus, operasi penangkapan akan semakin baik. Selanjutnya dengan membukanya mulut jaring maka lebih banyak menampung massa air laut yang mengalir. Mulut jaring berfungsi sebagai penyaring ikan yang terbawa arus, sehingga ikan tersebut berkumpul dalam kantong.

Kebiasaan nelayan mengoperasikan bubu tiang di perairan Bagan Siapi-api pada waktu arus surut siang dan malam hari adalah sejenis alat penangkapan ikan yang pengoperasiannya dipengaruhi oleh arus dan pengoperasian alat tangkap ini hanya dilakukan pada waktu air surut. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka penulis ingin mengamati perbedaan hasil tangkapan pada waktu siang hari dan malam hari, sehingga operasi yang tepat dapat dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2002 di Perairan Bagan Siapi–api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dengan materi yang digunakan satu unit bubu tiang yang berukuran sama yang terdiri dari 60 kantong dengan jumlah tiang 61

batang. Pada peneltian ini dibutuhkan alat tambahan dalam pengoperasiannya yaitu pengait yang fungsinya menarik kantong bubu dari dalam air, meteran untuk mengukur panjang dan lebar bubu, stop watch untuk mengukur kecepatan arus, timbangan untuk mengukur suhu perairan, reftraktometer untuk mengukur salinitas air dan alat-alat tulis untuk mencatat hasil penelitian.

Metode yang digunakan adalah metode ekspremental fishing. Data hasil tangkapan diambil secara langsung dilapangan dan dibantu dengan wawancara dengan nelayan. Pengambilan data dilakukan selama 10 hari. Data hasil tangkapan dikumpulkan langsung oleh nelayan kemudian ditimbang, dipisahkan menurut jenisnya, selanjutnya dicatat pada daftar label, untuk melengkapi data diadakan pencatatan pengaruh lingkungan.

PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP

BUBU

Sebelum melaut para nelayan telah menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Kemudian setelah sampai didaerah penangkapan nelayan memasukkan ring bubu ke tiang pancang, bubu dibuang kedalam laut dan letak bubu dibetulkan agar badan dan mulut bubu menghadap arah datangnya arus. Nelayan bisa istirahat atau kembali kepangkalan. Nelayan mulai kembali bekerja setelah air surut. Sesampainya didaerah penagkapan kapal dihentikan dan memutar haluan kearah tiang bubu yang pertama. Seorang nelayan menarik tali ring bagian bawah, dan satu lagi membantu mengikatkan tali yang telah ditarik, dan dilanjutkan ke tali ring bagian bawah berikutnya, sehingga tali ring bagian bawah akan bertemu dengan ring besi bagian atas, maka keadaan mulut bubu akan tertutup. Setelah satu bubu selesai maka akan pindah ke bagian berikutnya sampai ke bubu yang terakhir. Dan kapal motor diputar ke arah bagian kontong bubu dengan posisi bagian haluan kapal berada dekat kantong bubu sambil melawan arus lemah. Salah seorang menarik kontong

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 bubu dengan menggunakan pengait

keatas kapal, satu orang lagi membuka kontong ikatan bubu, hasil tangkapan dituangkan kedalam palka.

ANALISA DATA

Perbedaan hasil tangkapan bubu pada tiang dasar pada waktu siang dan malam hari selama penelitian dianalisa sacara statistik. Hasil tangkapan yang diperoleh dihitung dalam jumlah berat. Analisa data dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil tangkapan bubu tiang dasar pada waktu siang dan malam hari. Dalam hal ini dilakukan uji t-student (Sudjana, 1984) yang berguna untuk menentukan apakah terdapat perbedaan hasil tangkapan pada waktu siang dan malam hari. Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilanjutkan dengan analisis variant dengan rumus : s2= ) 1 ( ) ( 2 2 − −

∑

∑

n n Xi Xi n dimana : n = Banyak data Xi = Jumlah dataSetelah didapat variantnya maka dilanjutkan uji-t-student pengukurannnya sebagai berikut : t = X1 - X2 S 1 1 1 1 − − − n n Dimana :

X = Nilai rata-rata dari data n = Banyak data

S = Variant gabungan

HASIL PENELITIAN Diskripsi Alat Tangkap

Bubu tiang adalah alat penangkap ikan yang pengoperasiannya dipengaruhi oleh arus dan dilakukan pada waktu air surut.

Secara umum bubu tiang dapat dibagi atas tiga bagian utama yaitu bagian kepala (bagian keliling mulut), bagian badan dan bagian kantong. Kemudian dalam satu unit bubu tiang dasar terdiri beberapa bagian.

1. Bubu atau jaring

Panjang bubu atau jaring 12 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi mulut 3 meter, bahan baku terbuat dari bahan sintetis, yang berwarna hijau terdiri dari beberapa bagian:

a. Pada bagian kepala ukuran mata jaring 5 meter terbuat dari benang multifilament.

b. Pada bagian badan yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian tengah mempunyai ukuran mata jaring 2 cm, bagian belakang mempunyai ukuran mata jaring 1,5 cm dengan nomor benang 20 s/ 21 dari benang multifilament.

c. Pada bagian kantong mempunyai ukuran mata jaring 0,5 cm dengan nomor benang 20 s/ 8x8 dari benang multifilament.

Dalam satu unit bubu tiang dasar terdiri dari 60 kantong dengan jumlah 61 batang. 2. Tiang

Berguna untuk meletakkan jaring atau bubu saat pengoperasian dan sebagai tumpuan agar bubu tetap pada tempatnya. Umumnya tiang yang digunakan berasal dari kayu malas (parasetamon), dengan panjang tiang kurang lebih dengan diameter kurang lebih 20 cm tiang tersebut dipancangkan kedasar perairan kurang lebih 3 meter dengan jarak antara tiang pertama dan tiang kedua 4-5 meter. Fungsi tiang tersebut sebagai tumpuan agar bubu tetap pada tempatnya.

3. Ring Besi

Berbentuk lingkaran, mempunyai berat berkisar 3-4 kg dengan diameter 25 cm. Berfungsi untuk mengikat masing-masing mulut bubu dan menarik tali ris bagian bawah agar mulut bubu terbuka dalam

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 satu batang tiang terdapat dua buah yaitu

bagian atas dan bagian bawah. 4. Pemberat

Berbentuk bulat telur, pemberat ini terbuat dari besi yang mempunyai berat 0,5 kg dalam satu bubu terdapat satu buah yang diikat pada pertengahan kantong.

5. Tali temali

Berfungsi untuk menghubungkan ring besi yang satu dengan ring besi yang lainnya dan mengikat mulut bubu dengan ring besi, tali temali dibedakan atas dua buah yaitu :

a. Tali Utama

Terbuat dari benang nilon multifilament dalam satu batang tiang terdapat dua buah, satu tali penghubung ring besi bagian atas dan satu tali penghubung tali ring bagian bawah. Pada tali penghubung ring besi bagian atas panjang 10 meter dan berdiameter 1 cm, sedangkan tali ring besi bagian bawah panjang 13 meter dan berdiameter 1,5 cm

b. Tali Cabang

Yaitu tali pengikat masing-masing sudut mulut bubu dengan ring besi tali ini terbuat dari benang nilon multifilament yang panjangnya 0,5

meter dan berdiameter 1 cm, tiap satu bubu tiang dasar terdapat empat tali cabang yaitu dua disudut mulut bubu bagian kanan dan dua disudut mulut bubu bagian kiri.

6. Kapal

Adapun ukuran kapal yang digunakan selama penelitian adalah sebagai berikut : Panjang kapal : 12 meter

Lebar kapal : 3 meter Dalam kapal : 1 Meter Muatan Kapal : 1 ton Terbuat dari : kayu Jenis mesin

dan kekuatan : Yanmar TS dan 20 Pk

Bahan Bakar : Solar

Jumlah Hasil Tangkapan

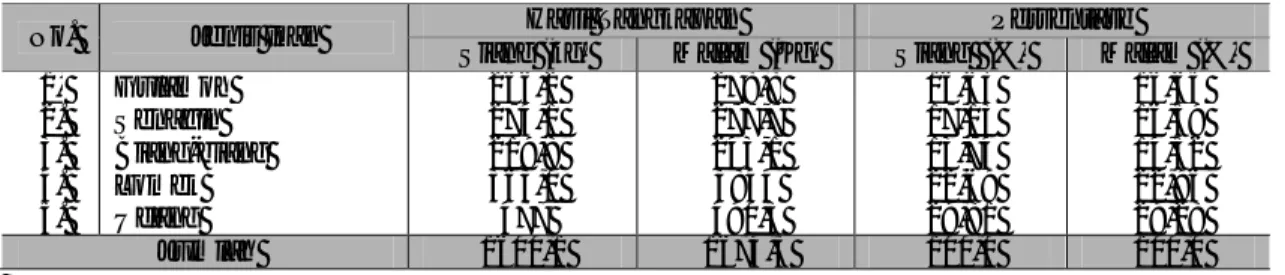

Selama penelitian dilakukan, pada siang dan malam hari berat hasil tangkapan yang paling banyak adalah udang dimana siang hari seberat 477,0 kg (19,81 %) dan pada malam hari seberat 490,3 (29,28%), sedangkan berat hasil tangkapan yang paling ringan adalah ikan biang-biang, dimana pada siang hari seberat 219,8 kg (13,74 %) dan pada malam hari seberat 243,1 kg atau 14,52%, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 . Berat Hasil Tangkapan dari Masing-masing Jenis Ikan

No. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Persentase

Siang (kg) Malam (Kg) Siang (%) Malam (%)

1. 2. 3. 4. 5. Gulamoh Senagin Biang-biang Lomek Udang 266,2 274,1 219,8 363,0 477 278,8 277,7 243,1 3844 490,3 16,63 17,13 13,74 22,69 29,81 16,65 16,59 14,52 22,96 29,28 Jumlah 1600,1 1674,3 100,0 100,0

Selama penelitian dilakukan jumlah berat ikan (kg) keseluruhan hasil tangkapan bubu tiang pada siang hari sebanyak 1600,1 kg dan dan pada malam hari sebanyak 1674,3 kg. Selisih hasil tangkapan pada siang hari dan malam hari relative kecil. Untuk lebih meyakinkan diadakan pengujian secara statistik

dengan uji T-student menunjukkan bahwa hasil tangkapan pada siang hari berbeda nyata dari malam hari.

Jenis-jenis Hasil Tangkapan

Selama penelitian dilakukan, ikan yang tertangkap dengan bubu tiang dasar 70%

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 adalah ikan yang berukuran agak besar

yaitu terdiri dari ikan lomek (Harpondon

Nehereus), ikan senangin (Eleutheronema sp), ikan gulamah (Pseudosciena sp) ikan biang-biang (

Setipinna sp). Sedangkan yang 30%

adalah udang merah (Parapanaeus sp), udang putih (Penaeus Merguensis). Dari data hasil tangkapan siang dan malam hari diketahui bahwa jenis hasil

tangkapan yang dominan tertangkap adalah ikan, dimana pada siang hari dan malam hari keseluruhan hasil tangkapan ikan selama penelitian sebesar 2307,1 kg. Sedangkan hasil tangkapan keseluruhan pada siang dan malam hari, yang paling sedikit adalah udang sebesar 967,3 kg. Dan dapat dilihat pada Tabel 2.

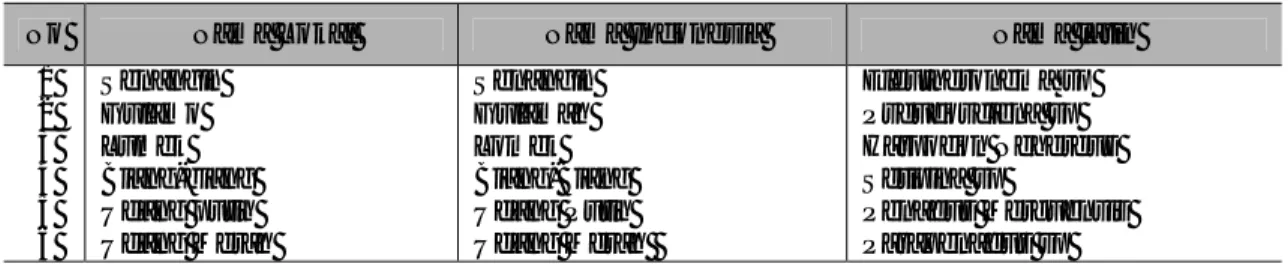

Tabel 2. Nama Ikan Tertangkap Oleh Alat Tangkap Bubu Tiang Dasar

No Nama Lokal Nama Indonesia Nama latin

1 2 3 4 5 6 Senangin Gulamo Lumek Biang-biang Udang putih Udang Merah Senangin Gulamah Lomek Biang-Biang Udang Putih Udang Merah Eleutheronema sp Pseudosciena sp Harpodon Nehereus Setipina sp Penaeus Merguensis Parapenaeus sp PEMBAHASAN

Temperatur air merupakan faktor yang sangat menentukan dalam dengan kehidupan ikan dan pengaruh suhu erat kaitannya dengan usaha penangkapan ikan, sebab jika temperatur area penangkapan lebih tinggi dari temperatur rata-ratanya dan melebihi temperatur optimum untuk penangkapan maka kemungkinan besar penangkapan tidak akan berhasil. Kisaran suhu pada daerah penelitian berkisar antara 260 C – 300 C, keadaan menunjukkan tidak terjadinya fluktuasi suhu yang mencolok pada saat dilakukan penelitian.

Arus juga berpengaruh dalam membicarakan distribusi ikan yang menjadi tujuan penangkapan, karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak hasil tangkapan yang tertangkap pada saat arus kuat (48,3 meter/menit). Hal ini sesuai dengan pendapat Brawn dalam Hela dan Laevastu (1980), bahwa reaksi ikan hering apabila gerak arus lebih besar dari 3 -9 m/dt ikan akan berenang ke hulu dengan kecepatan berenang maximum hampir tercapai. Selanjutnya ditambahkan bahwa arus juga berpengaruh terhadap penyebaran ikan dewasa baik secara

langsung seperti membawa telur-telur ikan dan anak-anak pelagis dari daerah penetasan ketempat-tempat pemberian makan. Secara tidak langsung yang berpengaruh adalah terkumpul atau tersebarnya makanan bagi ikan atau dengan adanya pengaruh lingkungan yang lainnya yang cocok bagi mereka.

Parameter lingkungan yang lain yakni salinitas tidak begitu jelas pengaruhnya terhadap hasil tangkapan antar masing– masing perlakuan karena tidak begitu berflutuaksi selama penelitian. Disamping itu Nontji (1987) menjelaskan bahwa perairan dangkal lapisan suhunya homogen, salinitas biasanya juga homogen. Namun demikian sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, pola sirkulasi air, penguapan dan curah hujan.

Kedalaman daerah operasi penangkapan dari alat tangkap bubu tiang dasar ± 13 meter dengan jarak 4-8 mil dari pantai. Terbatasnya kedalaman daerah operasi penangkapan ini disebabkan alat penangkapan ini mengunakan tiang sebagai tumpuannya, dimana apabila dioperasikan pada perairan yang lebih dalam hasil tangkapannya kurang

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 menguntungkan, hal ini sesuai dengan

pendapat Part dalam Gunarso (1985), mengatakan bahwa kebanyakan dari tipe bag net dengan mulut tetap semakin dalam efisiensinya semakin berkurang. Pengamatan dilakukan terhadap satu unit bubu tiang dasar yang dioperasikan pada siang dan malam hari. Kebiasaan nelayan memanfaatkan arus surut siang dan malam hari disebabkan karena penangkapan pada waktu arus surut siang dan arus surut malam hari memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan penangkapan yang dilakukan pada waktu arus pasang siang dan arus pasang malam hari, hal ini didukung oleh pernyataan Achmadi (1981) bahwa penangkapan ikan dan udang pada arus surut siang dan malam hari akan memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan penangkapan yang dilakukan pada air pasang siang dan air pasang malam hari.

Berdasarkan analisa statistik ternyata penangkapan yang dilakukan pada malam hari berbeda sangat nyata jika dibandingkan dengan hasil tangkapan siang hari. Ini dibuktikan dengan uji t-student, dimana t dihitung (7,05) lebih besar dari t tabel 5% (2,10). Jadi hasil tangkapan yang diperoleh malam hari 167,43 dan siang hari 160,01 dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan pada malam hari jauh lebih berhasil dari pada siang hari. Hal ini disebakan karena alat tangkap bubu tiang dasar dipasang menghadang arus surut, berarti ikan banyak yang masuk kedalam alat penangkapan adalah ikan-ikan yang yang berenang searah dengan arus menurut pendapat Hela dan Lavevastu (2980), yang hasil observasinya menyimpulkan bahwa dalam keadaan gelap ikan-ikan akan cenderung berenang mengikuti arus, sedangkan dalam keadaan gelap ikan-ikan akan cenderung berenang melawan arus. Berdasarkan jumlah hasil tangkapan baik siang maupun malam hari ternyata yang dominan tertangkap adalah udang dan ikan, dimana pada malam hari udang dan ikan ini lebih banyak tertangkap daripada siang hari. Hal ini disebabkan

karena pada siang hari udang akan membenamkan diri di dasar lumpur dan akan keluar untuk mencari makan pada malam hari sehingga pada malam hari ikan akan lebih banyak tertangkap.

Menurut Uktolseja (1977), udang dan ikan dasar lebih suka hidup pada perairan yang berdasar lumpur dan pasir, jadi tertangkapnya udang dan ikan dasar tersebut karena dipengaruhi oleh kecepatan arus yang kuat maka udang yang membenam didasar perairan hanyut terbawa arus yang kuat tersebut dan masuk ke tiang bubu dasar. Arus surut waktu penelitian di perairan Bagan Siapi-api termasuk arus yang kuat, diduga lebih cepat bergerak daripada gerak ruaya ikan dan udang, maka terbawa hanyut oleh arus surut yang volumenyanya semakin kecil dan masuk ke mulut bubu tiang. Hasil tangkapan pada waktu penelitian tidak mencapai hasil tangkapan maksimum, disebabkan karena sering turunnya hujan sehingga kadar garam menjadi berkurang dan hasil tangkapan menjadi menurun. Karena pengoperasian alat tangkap ini hanya dilakukan pada arus surut siang dan arus surut malam hari, maka rata-rata penangkapan dalam satu bulan kurang lebih 20 hari sebanyak 40 kali penangkapan. Karena daerah tersebut juga dipengaruhi oleh pasang besar dan pasang mati. Pada waktu pasang besar dimana keadaan arus perairan kuat dan keadaan air laut dalam sehingga nelayan tidak berani melakukan pengoperasian, pada waktu terjadinya pasang mati dimana keadaan arus perairan lemah dan perairan dangkal sekali maka nelayan tidak melakukan penangkapan.

KESIMPULAN

Dari pengujian statistik yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbedaan hasil tangkpan siang dan malam hari bubu tiang dasar yang dioperasikan di perairan Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir mengakibatkan perbedaan hasil tangkapan dimana t hitung > t tabel yaitu 7,05 > 2,10 sehingga diputuskan Ho ditolak dan Hi diterima

Mangrove dan Pesisir Vol. IV No. 3/2004 24 berarti pengoperasian bubu tiang dasar

yang dioperasikan pada siang dan malam hari mengakibatkan perbedaan hail tangkapan.

Dari data hasil tangkapan siang dan malam hari dan uji t- student diketahui bahwa hasil tangkapan pada malam hari lebih banyak jika dibandingkan pada siang hari. Ikan hasil tangkapan yang dominan pada siang dan malam hari adalah udang sedangkan ikan tangkapan yang paling

sedikit tertangkap baik siang maupun malam adalah ikan biang-biang.

Ikan-ikan yang tertangkap selama penelitian adalah ikan gulamah (Pseudosciena sp), Ikan lomek (Harpodon nehereus), Ikan selangin (Eleutheronema sp), ikan biang-biang (Setipinna sp) dan jenis-jenis udang yaitu udang merah (Parapanaeus sp), udang putih (Panaeus merguensis)

DAFTAR PUSTAKA Achmadadi, F. 1981. Penangkapan Ikan

dengan Bubu Labuh. Dinas Perikanan Propinsi Riau Daerah Tingkat I Riau, Pekanbaru. 13 Halaman.

Arifin, A. 1983. Usaha Perikanan Sondong di Desa Ulau Halang Muka. Kertas Karya Sarjana Muda Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Riau. Pekanbaru. 91 halaman.

Ayodhyoa, A.U., 1975. Fishing Methode. Diktat Ilmu Teknologi Penangkapan Ikan. Fakultas Perikanan IPB, Bogor. 166 Halaman.

Cholik, F. 1975. Budidaya Udang. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Atas Jurusan Budidaya. Bogor. 75 Halaman.

Dahril, T. 1982. dari Bubu Tarik ke Bubu Jangkar. Estuaria II (3). Halaman 7-9

Dinas Perikanan Dati II Rokan Hilir, 2002. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Dati II Rokan Hilir, Riau.

Dwiponggo. 1972. Fisheries Biology and Management Corespondance Course Centre. Dirjen Perikanan Deptan. Jakarta. 61 Halaman.

Gunarso, W. 1985. Tingkah Laku Ikan dalam Hubungan dengan Alat, Metode dan Teknik Penangkapan. Fakultas Perikanan IPB, Bogor. 61 Halaman.

Hela,I, and T. Laevastu,. 1980. Fisheries Oceanography. Fishing News (books) Ltd, London. 238 page.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Djembatan, Jakarta. 368 Halaman.

Sudjana. 1984. Metode Statistik. Tarsito, Bandung. 484 Halaman.

Uktolseya, P. 1977. Beberapa Parameter Oceanography dan Peranannya dalam Perikanan Udang. Dalam makalah Seminar ke II Perikanan