TINJAUAN PUSTAKA

Potensi Ampas Kelapa Sebagai Pakan Ternak

Kelapa (Cocos nucifera Lin) adalah komoditas sosial yang mudah tumbuh

di daerah tropis dan merupakan tanaman yang penting dan melibatkan jutaan

masyarakat tani di negara - negara Asia Pasifik. Pertanaman kelapa di Indonesia

mencapai luas 3.759.397 ha. Sekitar 92,40% diantaranya berupa kelapa dalam

yang diusahakan sebagai perkebunan rakyat, sedangkan kelapa hibrida baru

sekitar 4%. Oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara produsen kelapa

kedua setelah Philipina, tentu dilihat dari segi total areal maupun potensi

produksinya (Putri, 2010).

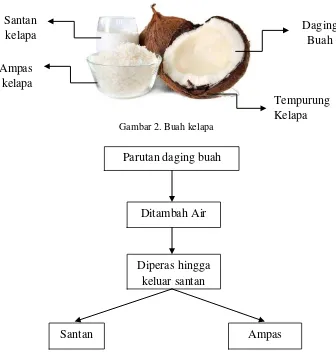

Komposisi buah kelapa terdiri dari sabut 30 %, air 25 % daging buah 30 %

dan tempurung 15 % (Suhardiman, 1999).

Gambar 1. Komposisi Buah Kelapa

Usaha budidaya tanamam kelapa melalui perkebunan terutama dilakukan

untuk memproduksi minyak kelapa yang berasal dari daging buahnya dengan

hasil samping berupa ampas kelapa (Miskiyah et al.,2006).

Ampas kelapa merupakan hasil ikutan yang diperoleh dari ekstraksi daging

buah kelapa segar atau kering. Ampas kelapa pada umumnya digunakan sebagai

dari keseluruhan buah kelapa. Ampas kelapa mengandung protein dan lemak

(SNl, 1996).

Santan adalah cairan yang diperoleh dengan melakukan pemerasan

terhadap daging buah kelapa parutan yang digunakan untuk mengolah berbagai

masakan. Dengan cara perasan, diperoleh santan sedikit lebih daripada 50% berat

daging buah kelapa parutan mula-mula (Suhardikono, 1995).

Gambar 2. Buah kelapa

Gambar 3. Alur perolehan ampas kelapa (Putri, 2010)

Ampas kelapa merupakan limbah industri atau limbah rumah tangga yang

sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak termasuk kelinci,

karena ampas kelapa masih mudah didapatkan dari sisa pembuatan minyak kelapa

tradisional dan limbah pembuatan virgin coconut oil (VCO). Menurut Daging

Buah

Tempurung Kelapa Santan

kelapa

Ampas kelapa

Parutan daging buah

Diperas hingga keluar santan Ditambah Air

Purawisastra (2001), menyatakan bahwa ampas kelapa mengandung serat

galaktomanan sebesar 61 %. Galaktomanan adalah polisakarida yang terdiri dari

rantai mannose dan galaktosa, senyawa ini bermanfaat bagi kesehatan karena

mengandung serat dan polisakarida, juga berperan memicu pertumbuhan bakteri

usus yang membantu pencernaan (Winarno, 1992).

Untuk pengolahan minyak kelapa cara basah, dari 100 butir kelapa

diperoleh ampas 19,50 kg. Ampas kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku

pembuatan tepung. Tepung kelapa adalah tepung yang diperoleh dengan cara

menghaluskan daging ampas kelapa (Yulvianti et al., 2015).

Balasubramaniam (1976), menyatakan bahwa analisis ampas kelapa kering

(bebas lemak) mengandung 93% karbohidrat yang terdiri atas: 61%

galaktomanan, 26% manosa dan 13% selulosa. Sedangkan Bonzon andVelasco

(1982), menyatakan bahwa tepung ampas kelapa mengandung lemak 12,2%,

protein 18,2%, serat kasar 20%, abu 4,9%, dan kadar air 6,2%.

Hasil analisa yang dilakukan oleh Miskiyah et al.(2006), menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan kadar protein ampas kelapa setelah fermentasi dari

11,35% menjadi 26,09% atau sebesar 130% dan penurunan kadar lemak sebesar

11,39%. Kecernaan bahan kering dan bahan organik meningkat masing-masing

dari 78,99% dan 98,19% menjadi 95,1% dan 98,82%.

Tepung ampas kelapa adalah tepung yang diperoleh dengan cara

menghaluskan ampas kelapa yang telah dikeringkan. Tepung ampas kelapa dapat

dibuat dari kelapa parut kering yang dikeluarkan sebagian kandungan lemaknya

melalui proses pressing. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari proses ini selain

Karakteristik dan Potensi Ternak Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

Taksonomi kelinci yaitukingdom: Animalia, filum : Chordata, subfilum:

Vertebrata, kelas: Mamalia, ordo: Lagomorpha, famili: Leporidae,

subfamili: Leporine, genus: Lepus, Oritolagus, spesies: Lepus spp,

Orictolagus spp, Cuniculus (Susiloriniet al., 2007).

Gambar 4. Kelinci Rex

Kelinci di Indonesia dapat diternakkan atau dikembangkan dengan baik

didaerah ketinggian 500 meter dari permukaan laut dan suhu udara sejuk, berkisar

antara 15-180C (60-850F). Temperatur yang ideal pada pemeliharaan kelinci

adalah 15-160C tetapi pada temperatur antara 10-300

Kelinci merupakan ternak yang cocok dipelihara di negara berkembang

dan mulai memanfaatkan kelinci sebagai sumber daging. Selain itu, kelinci juga

memiliki potensi: 1) ukuran tubuh yang kecil, sehingga tidak memerlukan banyak

ruang, 2) tidak memerlukan biaya yang besar dalam investasi ternak dan kandang,

3) umur dewasa yang singkat (4-5 bulan), 4) kemampuan berkembang biak yang

tinggi, 5) masa penggemukan yang singkat (kurang dari 2 bulan sejak sapih)

(El-Raffa, 2004).

C ternak masih dapat hidup

Rex merupakan salah satu dari berbagai macam jenis kelinci. Jenis rex

pertama kali ditemukan oleh seorang petani bernama M. Caillon yang berasal dari

negara Perancis, kemudian diteruskan oleh Pat Abbe pada tahun 1919.

Cheeke et al, (1987), menambahkan bahwa bulu kelinci rex sifatnya halus,

panjangnya seragam dan mempunyai variasi warna bulu yang menarik dan

beragam sehingga sangat cocok untuk dijadikan kulit bulu (fur). Kelinci rex juga

baik dan proporsional untuk produksi daging. Jenis ini mempunyai panjang tubuh

medium dan dalam, hips yang bulat dan loin yang berisi, sehingga cocok pula

untuk dijadikan sebagai kelinci pedaging. Umur dewasa kelamin kelinci rex 4-6

bulan (Sarwono, 2007).

Kelinci merupakan salah satu ternak penghasil daging yang mempunyai

kandungan nutrisi yang cukup tinggi.Daging kelinci mempunyai serat yang halus

dan warna sedikit pucat, sehingga daging kelinci dapat digolongkan kedalam

golongan daging berwarna putih.Daging kelinci mempunyai kualitas yang lebih

baik (Rokhmani, 2005).

Jika dibandingkan dengan daging ternak lainnya, daging kelinci

mengandung lemak dan kolestrol jauh lebih rendah, tetapi proteinnya lebih tinggi.

Kandungan lemak kelinci hanya sebesar 8%, sedangkan daging ayam 12%,

daging sapi 24%, daging domba atau kambing 14%, dan daging babi 21%. Kadar

kolestrol daging kelinci sekitar 164 mg/100 g, sedangkan daging ayam, daging

sapi, daging domba, dan daging babi berkisar 220-250 mg/g daging. Kandungan

protein daging kelinci mencapai 21% sementara ternak lain hanya 17-20%

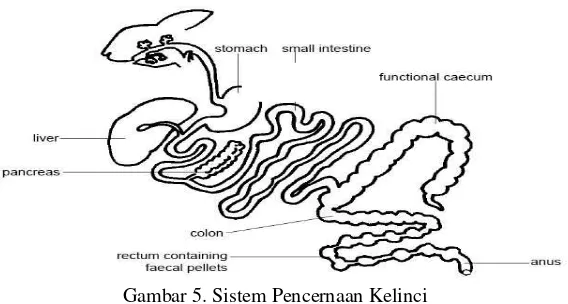

Sistem Pencernaan Kelinci

Ternak kelinci dikenal sebagai ternak herbivora non ruminansia

(pseudoruminansia) yang memiliki saluran pencernaan yang dapat memfermentasi

pakan yang dikonsumsi sehingga dapat memanfaatkan hijauan dan limbah

pertanian secara efisien namun demikian perlu dilakukan pengawasan dalam

pemberian pakan terhadap dampak akhirnya. Kualitas pakan tergantung pada

komposisi nutrisi yang terkandung didalamnya terutama terhadap bahan kering,

protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan tingkat kecernaan sedangkan kuantitas

pakan dilihat dari mudah didapat dan bersifat ekonomis (Fiberty, 2002).

Kemampuan kelinci mencerna serat kasar dan lemak bertambah setelah

kelinci berumur 5-12 minggu. Kelinci menfermentasikan pakan diusus

belakangnya. Fermentasi hanya terjadi di caecum (bagian pertama usus besar),

yang kurang lebih merupakan 50% dari seluruh kapasitas saluran pencernaanya

(Sarwono, 2001).

Gambar 5. Sistem Pencernaan Kelinci

Kelinci adalah ternak herbivora nonruminansiayang mempunyai lambung

tunggaldengan pembesaran unik di bagian caecum. Bagian alat pencernaan ini

berfungsi mirip dengan rumen sehingga kelinci disebut sebagai hewan

yaitu kelinci membuang feses dari saluran pencernaanya dalam 2 bentuk, feses

kering keras dan juga feses lembek berlendir dikeluarkan pada malam hari dan

pagi hari. Feses yang lembek berlendir inilah yang dimakan kembali oleh kelinci

langsung dari duburnya, ini dilakukan untuk memanfaatkan protein, serat kasar

tumbuhan, vitamin yang terkandung dalam feses. Feses yang lembek dan

berlendir mengandung banyak vitamin, dan nutrien seperti riboflavin,

sianokobalamin (vitamin B12), asam pantotenat dan niasin. Dengan memakan

kembali fesesnya, kelinci tidak akan kekurangan vitamin dan nutrien karena isi

saluran pencernaan berdaur ulang kembali (Anon, 2011).

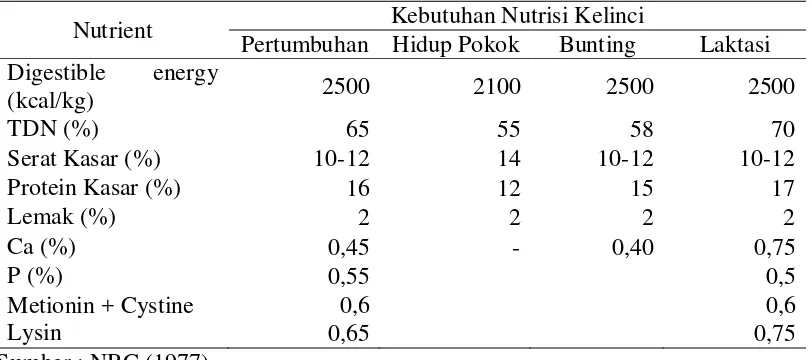

Kebutuhan Nutrisi Kelinci(Oryctolagus cuniculus)

Menurut Cheeke et al. (1987), kebutuhan protein kelinci berkisar antara

12-18%, tertinggi pada fase menyusui (18%) dan terendah pada dewasa (12%),

kebutuhan serat kasar induk menyusui, bunting dan muda (10-12%), kebutuhan

serat kasar kelinci dewasa (14%) sedangkan kebutuhan lemak pada setiap periode

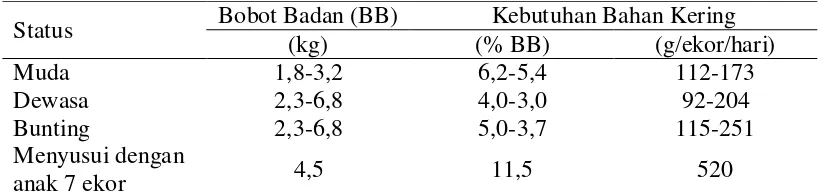

pemeliharaan tidak berbeda (2%) yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

Nutrient Kebutuhan Nutrisi Kelinci

NRC (1977) menyarankan kandungan energi dalam ransum sebesar 2500

kkal DE/kg dan kandungan protein kasar (PK) 16%, serat kasar (SK) berkisar

antara 10-12 %, calsium (Ca) 0,4% dan posfor (P) 0,22 % untuk kelinci potong.

Jumlah pakan yang diberikan harus memenuhi jumlah yang dibutuhkan

oleh kelinci sesuai dengan tingkat umur atau bobot badan kelinci. Pemberian

pakan ditentukan berdasarkan kebutuhan bahan kering. Jumlah pemberian pakan

bervariasi bergantung pada periode pemeliharaan dan bobot badan kelinci yang

ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

Status Bobot Badan (BB) Kebutuhan Bahan Kering

(kg) (% BB) (g/ekor/hari)

Sumber : NRC (1977) dalam Ensminger et al., (1991).

Pakan kelinci pada umumnya berupa umbi-umbian dan sayur-mayur serta

tumbuhan lain. Kelinci merupakan hewan herbivora yang rakus. Meskipun

demikian, tetap harus memberi makanan kelinci secara teratur sesuai pola

pemberian pakan. Pakan yang diberikan pun harus dipilih dan diperhitungkan agar

kelinci tidak mengalami gangguan pencernaan. Untuk peningkatan bobot kelinci

pedaging dapat sesuai dengan yang diinginkan, pemberian pakan harus diatur agar

seimbang pakan hijauan dan konsentrat. Biasanya pada peternakan kelinci

intensif, hijauan diberikan sebanyak60-80% sedangkan konsentrat sebanyak

20-40% dari total jumlah pakan yang diberikan (Priyatna, 2011).

Konsentrat juga diperlukan dalam pemeliharaan kelinci. Dimana berfungsi

makanan. Konsentrat sebagai ransum diberikan sebagai pakan penguat, kalau

makanan pokoknya hijauan. Konsentrat untuk pakan kelinci dapat berupa pelet

(makanan buatan dari pabrik), bekatul, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah,

ampas tahu dan gaplek (Prasetyo, 2002).

Teknologi Pengolahan Pakan Kualitas Rendah

Pada umumnya limbah pertanian mempunyai sifat sebagai

berikut : 1) nilai nutrisi rendah terutama protein dan kecernaannya, 2) bersifat

bulky sehingga biaya angkutan menjadi mahal karena membutuhkan tempat yang

lebih banyak untuk satuan berat tertentu, 3) kelembabannya tinggi dan

menyulitkan penyimpanan, 4) sering terdapat komponen yang kurang disukai

ternak dan mengandung racun, 5) selain itu merupakan polusi yang potensial dan

penampilannya kurang menyenangkan (Devendra, 1978).

Perlakuan yang paling umum dilakukan terhadap limbah yang dapat

digunakan untuk bahan pakan ternak diantaranya berupa perlakuan fisik, kimia,

biologis dan atau kombinasi perlakuan fisik-kimia atau fisik-biologis. Perlakuan

secara fisik berupa pengeringan, penggilingan dan pemotongan, pengukusan,

perendaman dan pembuatan pelet. Perlakuan secara kimia umumnya dilakukan

meningkatkan kecernaan dan konsumsi pakan. Perlakuan kimiawi dikelompokkan

menjadi tiga yaitu secara alkali, asam dan oksidas (Marzuki, 2013).

Aplikasi perlakuan secara biologis dalam pengolahan pakan bertujuan

untuk mengubah struktur fisik bahan, pengawetan dan mengurangi antinutrisi.

Enzim yang digunakan seperti selulase, hemiselulase dan enzim pemecah lignin,

dikelompokkan dalam dua model yaitu fermentasi media padat dan cair

(Marzuki, 2013).

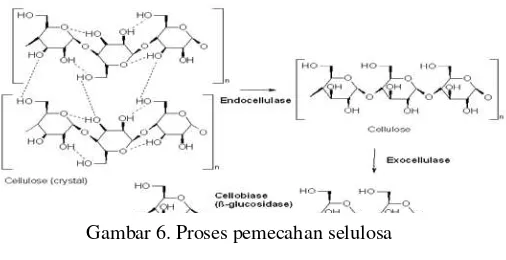

Enzim selulase termasuk sistem multienzim yang terdiri dari tiga

komponen yaitu endoglukanase, yang mengurai polimer selulosa secara random

untuk menghasilkan oligodekstrin dengan panjang rantai yang bervariasi,

eksoglukanase yang mengurai selulosa dari ujung pereduksi dan non-pereduksi

untuk menghasilkan selulosa ikatan pendek atau selobiosa, dan β-glukosidase

yang mengurai selobiosa untuk menghasilkan glukosa (Ikram et al., 2005).

Lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam

hidrolisis lemak, mono-, di-, dan trigliserida untuk menghasilkan asam lemak

bebas dan gliserol. Enzim lipase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis

rantai panjang trigliserida. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan

memproduksi asam lemak (Dali et al., 2009).

Fermentasi.

Dalam proses fermentasi, mikroorganisme harus mempunyai 3 (tiga)

karakteristik penting yaitu: 1) mikroorganisme harus mampu tumbuh dengan

cepat dalam suatu substrat dan lingkungan yang cocok untuk memperbanyak diri.

2) mikroorganisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan

fisiologi dan memilki enzim-enzim esensial yang mudah dan banyak. 3) kondisi

lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan harus sesuai. Beberapa faktor yang

mempengaruhi pemilihan substrat untuk fermentasi adalah tersedia dan mudah

didapat, sifat fermentasi dan faktor harga (Suprihatin, 2010).

Pakan tanpa fermentasi yang diberikan pada ternak akan menghasilkan

daya cerna protein yang lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang

difermentasikan terlebih dahulu. Pakan yang difermentasi cukup palatabel dan

disukai ternak. Fermentasi menghasilkan produk dengan rasa, aroma dan tekstur

yang lebih disukai oleh ternak (Rasyaf, 1997).

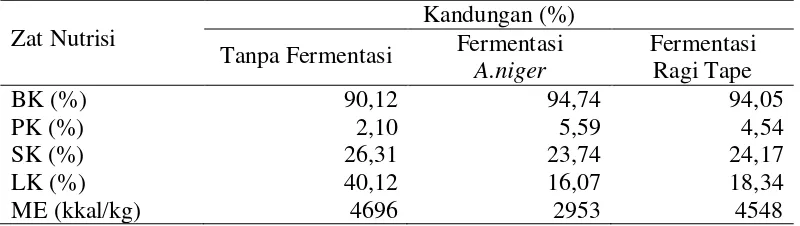

Peningkatkan kualitas zat makanan dan daya cerna pada ampas kelapa

maka dilakukan proses fermentasi. Dalam melakukan proses fermentasi aktifitas

mikroorganisme dipengaruhi oleh pH, suhu, komposisi zat makanan dan adanya

zat inhibitor (Raudati et al., 2001).

Tabel 3. Kandungan kimiawi ampas kelapa tanpa fermentasi dan dengan fermentasi kapang Aspergillus niger dan Ragi Tape

Zat Nutrisi

Kandungan (%)

Tanpa Fermentasi Fermentasi A.niger

Aspergillus niger

Dalam industri fermentasi diperlukan substrat yang murah, mudah tersedia

dan efisien penggunaannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan

substrat untuk fermentasi adalah tersedia dan mudah didapat, sifat fermentasi,

harga dan faktor harga (Suprihatin, 2010).

Aspergillus niger salah satu spesies yang paling umum dan mudah

diidentifikasi dari genus Aspergillus, family Moniliaceae, ordo Monoliales dan

kelas fungi imperfecti. Aspergillus niger dapat tumbuh dengan cepat diantaranya

digunakan secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat dan

pembuatan beberapa enzim seperti amylase, pektinase, amiloglukosidase dan

sellulase. Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu 350C-370C (optimum),

60C-80C (minimum), 450C-470

Aspergillus niger dapat menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu

pencernaan seperti selulase, amilase, protease, fitase, dan mananase yang dapat

membantu mencerna makanan ternak. Dengan demikian maka Aspergillus niger

merupakan organisme proteolitik yang dapat mendegradasi serat kasar dan

menghasilkan enzim protease (Erika, 2010).

C (maksimum) dan memerlukan oksigen yang

cukup (aerobik) (Media Komunikasi Permi Malang, 2007).

Dari beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa penggunaan Aspergillus

niger dalam proses fermentasi adalah yang terbaik. Hasil penelitian Mirwandhono

dan Siregar (2004),tentang pemanfaatan mikroba Aspergillus niger dalam

prosesfermentasi limbah sawit (bungkil inti dan limbah sawit) mampu

(2006),melakukan penelitian ampas kelapa dengan Aspergillus niger dapat

meningkatkan protein sebanyak 130% dan lemak turun 11,39%.

Bahan pakan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai

nutrisi yang lebih tinggi daripada bahan asalnya antara lain meningkat protein

kasarnya dan menurun kandungan serat kasarnya. Hal ini disebabkan karena

mikrobia bersifat memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi zat-zat

yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna, tetapi juga mensintesa beberapa

vitamin seperti riboflavin, vitamin B12 dan provitamin A (Winarno et al., 1980).

Ragi Tape

Menurut Merican dan Queeland (2004), ragi tape merupakan kultur starter

kering yang terbuat dari campuran tepung beras, ramuan bumbu, air dan ekstrak

gula tebu. Ragi tape mengandung sekitar 8x107-3x108 sel/g kapang,

3x106-3x107 sel/g yeast dan 103

Ragi terdiri dari sejumlah kecil enzim, termasuk protease, lipase, invertase,

maltase dan zymase. Enzim yang penting dalam ragi adalah invertase, maltase dan

zymase.Enzim invertase dalam ragi bertanggung jawab terhadap awal aktivitas

fermentasi. Enzim ini mengubah gula (sukrosa) yang terlarut dalam air menjadi gula

sederhana yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Gula sederhana kemudian dipecah

menjadi karbondioksida dan alkohol. Enzim amilase yang terdapat dalam tepung

mampu memproduksi maltose yang dapat dikonsumsi oleh ragi sehingga fermentasi

terus berlangsung (Waluyo, 2004)

sel/g bakteri. Selanjutnya

Kofli dan Dayaon (2010), mengatakan bahwa ragi tape merupakan

kultur kering yang terdiri konsorsium mikroba berupa yeast atau khamir, kapang

Ragi yang mengandung mikroflora seperti kapang, khamir dan bakteri

dapat berfungsi sebagai starter fermentasi. Selain itu ragi juga kaya akan protein

yakni sekitar 40-50%, jumlah protein dari ragi tersebut tergantung dari jenis bahan

penyusunnya (Susanto dan Saneto, 1994).

Teknologi Pakan Berbentuk Pelet

Pemberian pakan bentuk pelet dapat meningkatkan performa dan konversi

pakan ternak bila dibandingkan dengan pakan bentuk mash (Behnke, 2001).

Kualitas pelet dapat diukur dengan mengetahui kekerasan pelet (hardness) dan

daya tahan pelet dipengaruhi oleh penambahan panas yang mempengaruhi sifat

fisik dan kimia bahan pakan (Thomas dan Van, 1997).

Performa kelinci yang diberi pakan berupa pelet lebih baik dibandingkan

dengan kelinci yang diberi pakan berupa butiran atau mash, hal ini dikarenakan

ternak tidak mempunyai kemampuan untuk menyortir pakan. Pelet bersifat keras

dan kuat, sehingga lebih disukai oleh kelinci, dibandingkan dengan pakan yang

berukuran partikel halus. Selain itu, pakan yang berukuran partikel halus akan

meningkatkan retensi makanan dalam saluran pencernaan dan dapat menyebabkan

radang usus (Cheeke,1994).

Hasil penelitian Nugroho et al. (2012),mengatakan bahwa kelinci lebih

menyukai konsentrat dalam bentuk pelet daripada mash. Pertumbuhan kelinci

yang diberi konsentrat lebih baik daripada yang diberikan pakan mash.

Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum adalah kemampuan untuk menghabiskan sejumlah

jumlah ransum yang diberikan dengan sisa dan hamburan. Konsumsi ransum

dipengaruhi oleh kesehatan ternak, palatabilitas, mutu ransum dan tata cara

pemberian (Anggorodi, 1995).

Konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah

palatabilitas ransum, bentuk fisik ransum, bobot badan, jenis kelamin,

temperatur lingkungan, keseimbangan hormonal dan fase pertumbuhan

(Piliang dan Djojosoebagio, 2000).

Menurut Blakely dan Bade (1992), jumlah pakan kelinci tiap harinya

bervariasi berdasarkan ukuran atau besarnya kelinci serta tahapan atau tingkatan

produksinya. Tinggi rendahnya konsumsi pakan dipengaruhi oleh faktor eksternal

yaitu lingkungan dan faktor internal atau kondisi ternak sendiri yang meliputi

temperatur lingkungan, palatabilitas, status fisiologi yaitu umur, jenis kelamin dan

kondisi tubuh, konsentrasi nutrien, bentuk pakan, bobot tubuh dan produksi

(Kartadisastra, 1994).

Dari hasil penelitian Hariadi et all. (1983) yang menggunakan objek

kelinci jantan yang diberi ransum mengandung tepung daun lamtoro diperoleh

konsumsi ransum berkisar 430-551 (g/ekor/minggu).

Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan (PBB) dapat diketahui dengan pengukuran

kenaikan berat badan yang dengan mudah dapat dilakukan lewat penimbangan

berulang-ulang serta dicatat pertambahan bobot badan tiap hari, minggu, bulan,

dan sebagainya. Kenaikan bobot badan pertumbuhan biasanya diketengahkan

sebagai pertambahan bobot badan harian atau Average Daily Gain

Menurut Rizqiani (2011) menyatakan bobot awal kelinci mempengaruhi

bobot hidup kelinci, karena ketika bobot awalnya lebih tinggi maka

memungkinkan hasil bobot akhirnya lebih tinggi juga. Menurut

Ali dan Badriyah (2010) kebutuhan nutrien bagi ternak tergantung dari jenis

ternak, umur, bobot badan, fase tumbuh, produksi serta lingkungan pemeliharaan.

Semakin besar bobot badan, produksi dan pertumbuhan cepat maka kebutuhan

nutrien lebih banyak.

Bobot badan ternak berbanding lurus dengan tingkat dari konsumsi

pakannya. Hal itu berarti bahwa konsumsi pakan akan memberikan gambaran

nutrient yang didapat oleh ternak sehingga mempengaruhi pertambahan bobot

badan ternak (Kartadisastra, 1997).

Dari hasil penelitian Sari (2010), dengan menggunakan kulit nenas dalam

ransum serta menggunakan objek kelinci jenis new zealand white jantan

menghasilkan rataan pertambahan bobot badan sebesar 11,69 g/ekor/hari.

Konversi Ransum

Konversi ransum sangat dipengaruhi oleh kondisi ternak, daya cerna, jenis

kelamin, bangsa, kualitas dan kuantitas ransum dan faktor lingkungan. Efisiensi

pakan didefinisikan sebagai perbandingan jumlah unit yang dihasilkan

(pertambahan bobot badan) dengan jumlah unit konsumsi ransum persatuan waktu

yang sama (Lubis, 1993).

Konversi ransum tergantung kepada : (1) kemampuan ternak

untukmencerna zat makanan, (2) kebutuhan ternak akan energi dan protein

untukpertumbuhan, hidup pokok dan fungsi tubuh lainnya, (3) jumlah makanan

makananyang dikonsumsi, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi

ransumadalah genetik, umur, berat badan, tingkat konsumsi makanan,

pertambahan bobotbadan perhari, palatabilitas dan hormon (Campbell dan Lasley,

1985).

Keseimbangan zat gizi pada pakan dengan yang dibutuhkan oleh ternak

menentukan baik atau tidak mutu pakan. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan

oleh keseimbangan zat gizi pada pakan yang dibutuhkan oleh tubuh ternak.

Ternak akan mengkonsumsi pakan secara berlebihan untuk mencukupi

kekurangan zat yang diperlukan apabila pakan kekurangan salah satu zat gizinya

(Sarwono, 1996).

Menurut Rasyid (2009), megatakan bahwa rataan konversi yang tinggi

disebabkan oleh rataan konsumsi yang rendah yang menyebabkan bobot badan

yang rendah. Dalam penelitian Sari (2010) dengan menggunakan kelinci new

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jl. Udara Gg. Rukun (Peternakan Kelinci

Rukun Farm) Berastagi, Kabupaten Karo. Penelitian ini berlangsung selama 3

bulan dimulai bulan Juli sampai dengan September 2016.

Bahan dan Alat Bahan

Bahan yang digunakan adalah kelinci rex jantan lepas sapih sebanyak 24

ekor dengan bobot badan awal 1012,14±126,67 g, bahan penyusun ransum/pelet

yang terdiri dari ampas kelapa fermentasi, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dedak

padi, tepung ikan, mineral mix dan molases. Air minum yang diberikan secara

ad libitum dan rodalon sebagai desinfektan serta obat-obatan seperti obat cacing

(Kalbazen) dan anti bloat untuk obat kembung..

Alat

Alat yang digunakan adalah kandang individu ukuran 50 x 50 x 50cm

sebanyak 24 petak, mesin pencetak pelet, timbangan kapasitas 5 kg untuk

menimbang kelinci, pakan dan sisa pakan, tempat pakan pada tiap kandang

masing-masing sebanyak 24 unit, mesin grinder untuk membuat tepung, lampu,

termometer, sapu lidi, terpal plastik sebagai alas untuk meramu pelet, kantung

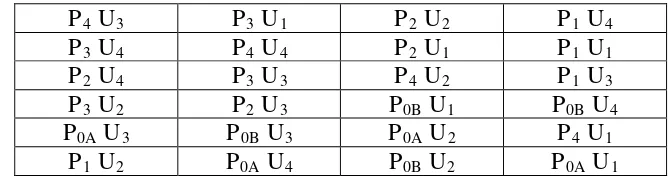

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap

dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan, masing masing ulangan terdiri dari 1 ekor.

Adapun perlakuan tersebut sebagai berikut :

P0a

P

: Ransum dengan 10% ampas kelapa tanpa fermentasi

0b

P

: Ransum dengan 20% ampas kelapa tanpa fermentasi

1

P

: Ransum dengan 10% ampas kelapa fermentasi Aspergillus niger

2

P

: Ransum dengan 20% ampas kelapa fermentasi Aspergillus niger

3

P

: Ransum dengan 10% ampas kelapa fermentasi Ragi Tape

4

Dengan susunan penelitian sebagai berikut :

: Ransum dengan 20% ampas kelapa fermentasi Ragi Tape

Tabel 4. Kombinasi Unit Perlakuan dan Ulangan

P4 U3 P3 U1 P2 U2 P1 U4

Model matematik percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = μ + σi + ∑ij

Keterangan :

Yij = nilai pengamatan yang diperoleh dari satuan percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

μ = nilai tengah umum

σi = efek dari perlakuan ke-i

Parameter yang diamati

1. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum dihitung dengan cara menimbang jumlah pakan yang

diberikan dikurangi dengan sisa pakan selama penelitian yang dinyatakan dalam

g/ekor/hari dalam bentuk bahan kering (BK)

Konsumsi = Pakan yang diberikan - pakan sisa (g/ekor/hari)

2. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan harian merupakan selisih antara bobot badan

awal dengan bobot badan akhir dibagi dengan lama pemeliharaan dinyatakan

dalam g/ekor/minggu

PBB =bobot akhir−bobot awal

Waktu (minggu)

3. Konversi ransum

Konversi pakanmerupakan perbandingan antara jumlah konsumsi

pakandengan pertambahan bobot badan harian selama pemeliharaan.

Konversi =Konsumsi pakan (gram/ekor/hari)

PBB

Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Kandang dan Peralatan

Kandang yang digunakan adalah kandang individu dengan ukuran

50x50x50 cm sebanyak 24 petak. Kandang dipersiapkan seminggu sebelum

beserta peralatan seperti tempat pakan dan minum dibersihkan dan didesinfektan

dengan menggunakan rodalon.

2. Pemilihan Ternak

Kelinci yang akan digunakan sebagai objek penelitian diseleksi terlebih

dahulu dengan syarat seleksi sebagai berikut : kelinci dalam keadaan sehat, tidak

cacat dilihat dari bentuk kaki yang lurus dan lincah, ekor melengkung ke atas

lurus merapat ke bagian luar mengikuti tulang punggung, telinga lurus ke atas,

mata jernih dan bulu mengkilat. Sebelum kelinci dimasukkan ke dalam kandang,

dilakukan penimbangan untuk mengetahui bobot badan awal dari masing-masing

kelinci kemudian dilakukan random (pengacakan) yang bertujuan untuk

memperkecil nilai keragaman. Lalu kelinci dimasukkan ke dalam kandang

sebanyak 1 ekor per unit penelitian.

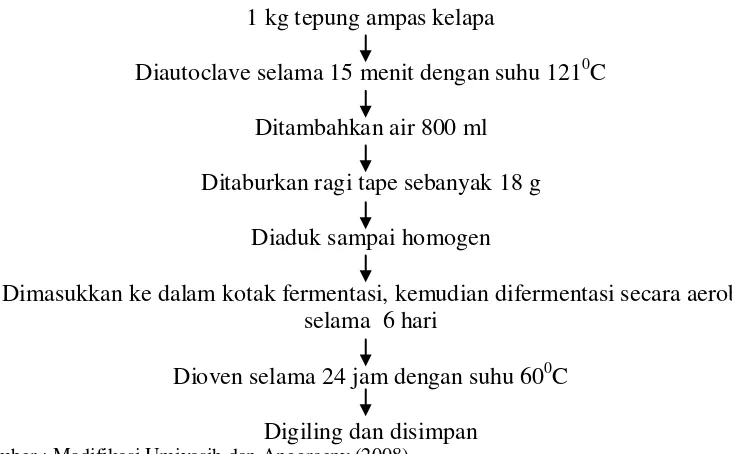

3. Pengolahan Tepung Ampas Kelapa Fermentasi dengan Ragi Tape

Pengolahan ampas kelapa hingga menjadi ampas kelapa fermentasi

dijelaskan pada skema berikut :

1 kg tepung ampas kelapa

Diautoclave selama 15 menit dengan suhu 1210C

Ditambahkan air 800 ml

Ditaburkan ragi tape sebanyak 18 g

Diaduk sampai homogen

Dimasukkan ke dalam kotak fermentasi, kemudian difermentasi secara aerob selama 6 hari

Dioven selama 24 jam dengan suhu 600C

Digiling dan disimpan

Sumber : Modifikasi Umiyasih dan Anggraeny (2008)

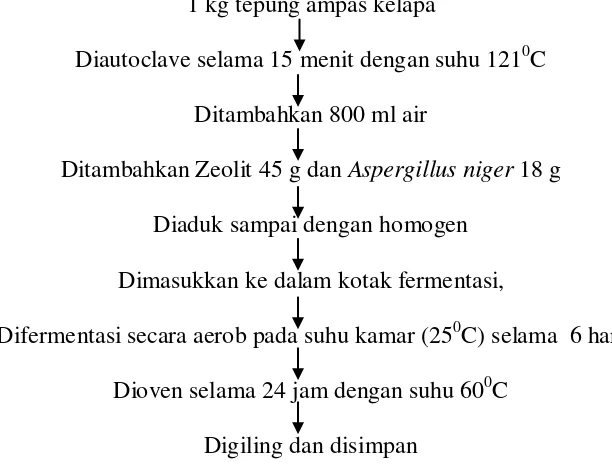

4. Pengolahan Tepung Ampas Kelapa Fermentasi dengan Aspergillus niger

Pengolahan ampas kelapa hingga menjadi ampas kelapa fermentasi

dijelaskan pada skema berikut :

1 kg tepung ampas kelapa

Diautoclave selama 15 menit dengan suhu 1210C

Ditambahkan 800 ml air

Ditambahkan Zeolit 45 g dan Aspergillus niger 18 g

Diaduk sampai dengan homogen

Dimasukkan ke dalam kotak fermentasi,

Difermentasi secara aerob pada suhu kamar (250C) selama 6 hari

Dioven selama 24 jam dengan suhu 600C

Digiling dan disimpan

Sumber : Modifikasi Muhsafaatet al.(2015)

Gambar 9. Skema fermentasi dengan Aspergillus niger

5. Penyusunan Pakan dalam bentuk Pelet

Bahan penyusun konsentrat yang digunakan terdiri atas tepung ampas

kelapa, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dedak padi, tepung ikan, mineral dan

molases. Bahan yang digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan

formulasi pelet yang telah sesuai dengan level perlakuan. Untuk menghindari

ketengikan, pencampuran dilakukan satu kali dalam 3 minggu. Berikut susunan

Tabel 5. Susunan dan komposisi ransum

Ket : Berdasarkan perhitungan

6. Pemeliharaan Kelinci

Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum, penggantian air minum

dilakukan pada pagi dan sore hari. Obat-obatan dan vitamin diberikan sesuai

dengan kebutuhan kelinci seperti Wormectin untuk obat cacing dan scabies

dengan dosis 0,02 ml/kg bobot kelinci, pemberiannya dengan cara menyuntikkan

di bagian subkutan, anti bloat untuk obat mencret dan kembung dengan dosis

1 sendok teh untuk 1-3 ekor kelinci, pemberiannya melalui mulut. Pelet diberikan

pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB dan hijauan diberikan 1 jam setelah

pemberian pelet.

Pengambilan data untuk konsumsi ransum dilakukan dalam sekali sehari

dan pertambahan bobot badan dilakukan sekali seminggu (g/ekor/minggu) selama

penelitian. Sedangkan untuk mencari konversi ransum dihitung setelah didapatkan

kedua parameter tersebut.

Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian dari setiap perlakuan dianalisis

dengan perbandingan linear ortogonal kontras sehingga diperoleh informasi

perlakuan terbaik. Dari 6 perlakuan dapat disusun 5 perbandingan linear ortogonal

kontras sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan linear ortogonal kontras antar perlakuan penelitian

Perlakuan Keterangan

P0AP0B vs P1P2P3P Ransum dengan ampas kelapa non fermentasi

dibandingkan dengan ransum ampas kelapa fermentasi Aspergillus niger dan ragi tape

4

P0A vs P Ransum dengan 10% ampas kelapa non fermentasi

dibandingkan dengan ransum 20 % ampas kelapa non fermentasi

0B

P1P2 vsP3P Ransum dengan ampas kelapa fermentasi Aspergillus

niger dibandingkan dengan ampas kelapa fermentasi ragi tape

4

P1 vsP Ransum dengan 10% ampas kelapa fermentasi

Aspergillus niger dibandingkan dengan 20% ampas kelapa fermentasi Aspergillus niger

2

P3 vsP Ransum dengan 10% ampas kelapa fermentasi ragi

tape dibandingkan dengan 20% ampas kelapa fermentasi ragi tape

4

Pembanding linear ortogonal kontras menggunakan persyaratan sebagai

berikut :

1. Jumlah koefisien pembanding sama dengan nol (∑ki=0)

2. Jumlah perkalian koefisien dua pembanding sama dengan nol (∑ki ki=0)

3. Jumlah kuadrat = Qi ²

r x ∑k²

r= Ulangan.

∑ki= Kuadrat koefisien pembanding

Tabel 7. Sidik Ragam

SK Db JK KT Fhit F 5% F 1%

Perlakuan t-1 JKP JKP/db KTP/KTG

P0AP0B vs P1P2P3P4 1 JK1 JK1 JK1/KTG

P0B vs P0B 1 JK2 JK2 JK2/KTG

P1P2 vsP3P4 1 JK3 JK3 JK3/KTG

P1 vsP2 1 JK4 JK4 JK4/KTG

P3 vsP4 1 JK5 JK5 JK5/KTG

Galat Rt-t JKG KTG

Kaidah Keputusan

- Bila F hit < F 0,05 : perlakuan tidak berbeda nyata (terima H0/tolak H1)

- Bila F hit ≥ F 0,05 : perlakuan berbeda nyata (tolak H0/terima H1)