1

PERANCANGAN ULANG TEMPAT WUDHU UNTUK

LANJUT USIA (LANSIA)

(Studi kasus Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta)

Skripsi

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

PANCA SAKTIWAN

I 1305010

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2

ABSTRAK

Panca Saktiwan, NIM: I1305010, PERANCANGAN ULANG TEMPAT WUDHU UNTUK LANJUT USIA (LANSIA) (studi kasus : Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta). Skripsi. Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2010.

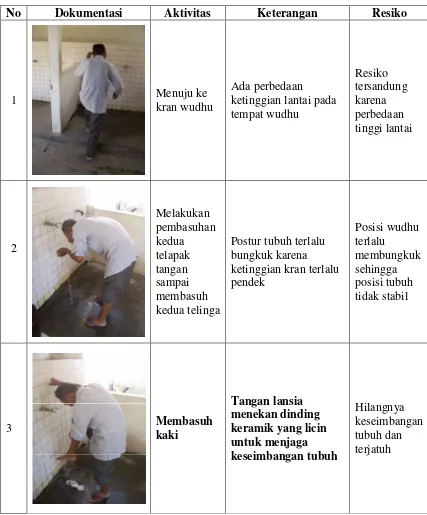

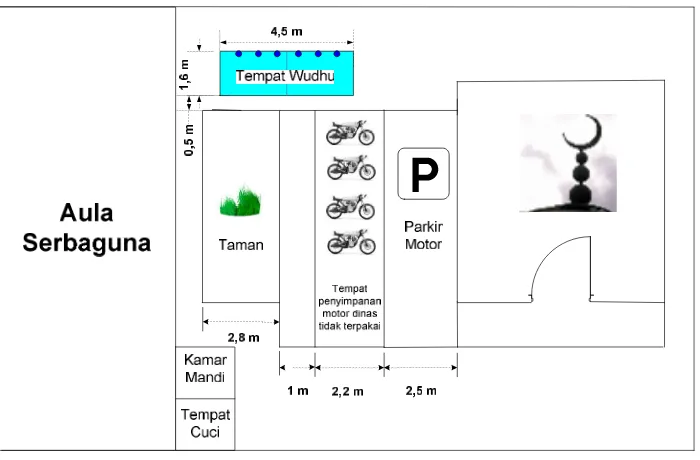

Tempat wudhu adalah tempat untuk melakukan aktivitas wudhu sebelum melakukan ibadah shalat. Dalam sehari semalam kaum lansia menggunakan tempat wudhu, minimal sebanyak 5 kali. Tempat wudhu saat ini memiliki intensitas cahaya pada malam hari sebesar 21 lux, sedangkan intensitas cahaya sesuai standar SNI untuk tempat ibadah sebesar 200 lux. Tempat wudhu saat ini memiliki perbedaan ketinggian lantai dengan jalan sebesar 25 cm, sehingga lansia harus berpegangan pada pilar tempat wudhu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ketika naik ke tempat wudhu. Pada saat gerakan membasuh kaki, lansia mengangkat kaki yang akan dibasuh sehingga tubuh hanya ditopang oleh satu kaki, untuk menjaga keseimbangan tubuh, lansia menekankan tangannya pada dinding tempat wudhu yang terbuat dari keramik yang licin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 23 lansia pengguna tempat wudhu, sebanyak 23 responden (100 %) pernah menabrak benda-benda pada tempat wudhu ketika melakukan aktivitas wudhu pada malam hari, sebanyak 14 responden (60,87 %) pernah tersandung karena perbedaan ketinggian tempat wudhu dengan jalan, sebanyak 5 responden (21,74 %) menyatakan bahwa pernah terjatuh ketika melakukan gerakan membasuh kaki.

Pada penelitian ini, tahap pengumpulan data meliputi kondisi tempat wudhu saat ini dan wawancara mengenai data keluhan dan keinginan lansia terhadap tempat wudhu saat ini. Penyusunan konsep perancangan menggunakan 2 tahapan, yaitu tahap penentuan solusi perancangan atas data keluhan dan keinginan, dan tahap penjelasan perancangan. Dari hasil penyusunan konsep tersebut dihasilkan perancangan ulang tempat wudhu lansia meliputi penambahan tempat duduk wudhu, penambahan pijakan kaki, merancang ketinggian kran sesuai posisi duduk, mengganti kran yang mudah dibuka dengan pegangan kran yang panjang dan penambahan hand rail, perancangan komponen ini berdasarkan pendekatan anthropometri lansia pengguna tempat wudhu. Selain penambahan komponen tersebut, lantai tempat wudhu dibuat rata dengan jalan dan dilakukan perancangan pencahayaan tempat wudhu sesuai rekomendasi UNEP (United Nations Environment Programme).

Kata Kunci: lansia, perancangan, tempat wudhu, anthropometri, pencahayaan

xvii + 111 halaman; 29 tabel; 31 gambar; 6 lampiran; daftar pustaka: 29 (1993-2009)

3

The wudhu place is a place to take wudhu before shalat activities. In 24 hours elderly people using wudhu place, a minimum of 5 times. Current wudhu place has an intensity of light in the evening is 21 lux, whereas the intensity of light according to SNI for places of worship is 200 lux. Current wudhu place has a height difference of the floor by 25 cm, so that the elderly people should held to the pillar to keep their balance when they moved forward to wudhu place. At the time of washing the their foot, they raised leg will be washed so that their body supported only by one leg, to maintain their balance, they hold their hand down on the wall that are made of slippy ceramics. Based on interviews conducted in 23 wudhu place elderly users, as many as 23 respondents (100%) had hit the objects in wudhu place at night, as many as 14 respondents (60.87%) had tripped due to height differences of wudhu place, as many as 5 of respondents (21.74%) stated that had fallen when they washed their foots.

In this research, data collection stages include the conditions of the current wudhu place and interview data about the complaint and the desire the current wudhu place. The Formulation of design concept uses 2 stages, first, the determination of the solution design stage of any complaint and desires, and second, design explanation. The results of this design concept produced the addition of seats wudhu, the addition of a foothold, height design of the faucet accorded to a sitting position, replacing a faucet is easy to open with a long handle faucet and the addition of hand rails, the design of this component based on elderly people anthropometri approach. Besides the addition of these components, wudhu floor is made flat with the road and designed a lighting system in wudhu place based on UNEP lighting system design steps (United Nations Environment Program).

Key words: elderly people, design, wudhu place, anthropometri, lighting system

4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR VALIDASI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH iv

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v

KATA PENGANTAR vi 1.1 Latar Belakang Masalah ………..

1.2 Perumusan Masalah .………

2.1 Profil UPTD Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta...…………....

2.1.1 Dasar hukum………..…………..…….

2.1.2 Visi dan misi……….

2.1.3 Tujuan dan sasaran………....

2.1.4 Tugas pokok…….……….

2.1.5 Persyaratan masuk panti...……….……...

5 BAB III

2.2.4 Penurunan kekuatan otot………... 2.2.5 Penurunan koordinasi gerak anggota tubuh……….. 2.2.6 Penyakit pada lanjut usia.………..………

2.3 Pengertian Wudhu……….… 2.6.4 Aplikasi distribusi normal dalam antropometri... 2.6.5 Aplikasi data antropometri dalam perancangan produk... 2.7 Pencahayaan...

2.7.1 Sistem pencahayaan... 2.7.2 Perancangan sistem pencahayaan... 2.8 Penelitian Sebelumnya... METODOLOGI PENELITIAN ……….…..

3.1 Tahap Identifikasi Masalah ... 3.2 Pengumpulan Data... 3.2.1 Dokumentasi tempat wudhu saat ini... 3.2.2 Data layout tempat wudhu saat ini... 3.2.3 Wawancara terhadap keinginan dan keluhan... 3.3 Penyusunan Konsep Perancangan Tempat Wudhu... 3.3.1 Penentuan solusi perancangan atas keluhan dan keinginan.. 3.3.2 Penjelasan perancangan... 3.4 Perancangan Tempat Wudhu ... 3.4.1 Anthropometri... 3.4.2 Penentuan komponen... 3.4.3 Perancangan sistem pencahayaan... 3.4.4 Pembuatan gambar desain tempat wudhu... 3.5 Estimasi Biaya... 3.6 Tahap Analisis Dan Intepretasi Hasil...

6 BAB IV

BAB V

BAB VI

3.7 Tahap Kesimpulan Dan Saran... PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ……….….

4.1 Pengumpulan Data ………...

4.1.1 Dokumentasi pada tempat wudhu saat ini... 4.1.2 Data layout tempat wudhu saat ini... 4.1.3 Wawancara terhadap keluhan dan keinginan... 4.2 Penyusunan Konsep Perancangan Tempat Wudhu...……….... 4.2.1 Penentuan solusi perancangan atas keluhan dan keinginan.. 4.2.2 Penjelasan perancangan... 4.3 Perancangan Tempat Wudhu...………....

4.3.1 Anthropometri... 4.3.2 Penentuan Komponen... 4.3.3 Perancangan sistem pencahayaan... 4.3.4 Pembuatan gambar desain tempat wudhu... 4.4 Estimasi Biaya...……….... ANALISIS DAN INTEPRETASI HASIL……….…...

5.1 Analisis Tempat Wudhu Lama...…... 5.2 Analisis Rancangan Tempat Wudhu...

5.2.1 Analisis penambahan tempat duduk wudhu... 5.2.2 Analisis penerangan pada tempat wudhu ... 5.2.3 Analisis penambahan pijakan kaki... 5.2.4 Analisis ketinggian kran yang menyesuaikan posisi duduk... 5.2.5 Analisis lantai pada tempat wudhu yang dibuat rata

7

Macam Persentil Dan Cara perhitungan Dalam Distribusi Normal

Nilai Pantulan Cahaya Rekomendasi UNEP Nilai LLF Rekomendasi UNEP

Kondisi Pencahayaan Pada Malam Hari (Pukul 18.30)

Dokumentasi Proses Wudhu Saat Ini Ukuran Layout Tempat Wudhu Saat Ini Rekapitulasi Data Keluhan Lansia Rekapitulasi Data Keinginan Lansia Penentuan Solusi Perancangan Tabel Penjelasan Perancangan

Identifikasi Data Anthropometri Yang Akan Diukur Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persentil Data Antropometri

Rekapitulasi Perhitungan Dimensi Tempat Wudhu Evaluasi dan penentuan alternatif konstruksi tempat duduk wudhu

Evaluasi dan penentuan alternatif alas tempat duduk wudhu beton

Evaluasi dan penentuan alternatif bahan hand rail

Evaluasi dan penentuan alternatif jenis kran

Evaluasi dan penentuan alternatif bahan pijakan kaki Evaluasi dan penentuan alternatif pemilihan jenis lampu

8 Tabel 4.21

Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6

Total Biaya Perancangan

Perbandingan Penambahan Tempat Duduk Wudhu Perbandingan Penerangan

Perbandingan Penambahan Pijakan Kaki Perbandingan Ketinggiaan Kran

Perbandingan Perbedaan Ketinggiaan Lantai Perbandingan Kran

9

Railing Untuk Membantu Lansia Bergerak Secara Mandiri

Gerakan Wudhu

Skema Design Management

Antropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas

Pengukuran Anthropometri Statis pada Lansia Distribusi Normal Yang Mengakomodasi 95% dari populasi

Ilustrasi Seseorang dengan Tinggi Badan P50 Mungkin Saja Memiliki Jangkauan Tangan Ke Samping P55

Tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu Metodologi penelitian

Posisi Tempat Wudhu Saat Ini Tempat Wudhu Saat Ini

Dokumentasi Layout Tempat Wudhu Saat Ini Posisi Wudhu Yang Kurang Stabil

Lampu kurang terang pada malam hari Posisi Kaki Yang Dibasuh Kurang Stabil Ketinggian Kran Yang Terlalu Rendah Perbedaan Ketinggian Pada Tempat Wudhu Kran Wudhu Saat Ini

Keramik Anti Slip Yang Ada Di Pasaran Besi tempa tipe solid Bentuk Silinder

Kran Air Yang Mendekati Spesifikasi Di Pasaran Bahan Pijakan Kaki Dari Plat Aluminium

10 Gambar 4.14

Gambar 4.15 Gambar 4.16 Gambar 4.17 Gambar 4.18 Gambar 4.19 Gambar 4.20 Gambar 4.21

Jenis Lampu CFL Yang Tersedia Di Pasaran Rancangan Posisi Lampu Pada Tempat Wudhu

Layout Tempat Wudhu Tampak Atas (2D)

Layout Tempat Wudhu Tampak Depan (2D)

Layout Tempat Wudhu Keseluruhan Tampak Atas

Layout Tempat Wudhu Tampak Atas (3D)

Layout Tempat Wudhu Tampak Depan Atas (3D)

Layout Tempat Wudhu Tampak Samping (3D)

11

DAFTAR LAMPIRAN

L 1.1

L 2.1 L 2.2 L 3.1 L 3.2 L 3.3

Rekapitulasi Hasil Wawancara Terhadap Keluhan Dan Keinginan Lansia Pengguna Tempat Wudhu

Data Antropometri Lansia Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta Perhitungan Presentil ke-5, ke-50,dan ke-95 Data Anthropometri Tingkat Pencahayaan SNI

Spesifikasi Lampu Philips Tornado Tabel Faktor Penggunaan

L-2

12

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan, manfaat, batasan masalah dan asumsi dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

1.1 LATAR BELAKANG

Lanjut usia, selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enampuluh) tahun ke atas (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Usia lanjut adalah proses alami yang tidak dapat dihindarkan. Proses ini berlangsung secara alamiah, terus menerus, dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan (Nugroho, 1995). Manuaba (1998) menyatakan bahwa pada usia 60 tahun kapasitas fisik seseorang akan menurun 25% yang ditandai dengan penurunan kekuatan otot, sedang kemampuan sensoris dan motorisnya menurun sebesar 60%.

Berdasarkan penurunan kapasitas fisik lansia tersebut, maka fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan kaum lansia harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Fasilitas yang nyaman, aman dan memiliki kemudahan akses yang tinggi diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada lansia selama beraktivitas. Fasilitas ini harus dapat menunjang semua keterbatasan kaum lansia sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir akan mengalami masalah selama beraktivitas. Penurunan kemampuan fisik menjadi pertimbangan dalam perancangan fasilitas untuk lansia (Tarwaka, 2004).

13

Salah satu fasilitas yang sering dipergunakan kaum lansia penghuni panti adalah tempat wudhu. Tempat wudhu ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, yaitu sebagai tempat melakukan aktivitas wudhu sebelum melakukan ibadah shalat. Dalam sehari semalam kaum lansia menggunakan tempat wudhu, minimal sebanyak 5 kali. Tempat wudhu saat ini belum memiliki penerangan yang memadai pada malam hari, berdasarkan hasil pengukuran intensitas cahaya pada malam hari pada tempat wudhu sebesar 21 lux, sedangkan intensitas cahaya sesuai standar SNI untuk tempat ibadah sebesar 200 lux, kondisi ini menyebabkan lansia berpeluang menabrak benda-benda di sekitar tempat wudhu ketika melakukan aktivitas wudhu pada malam hari. Tempat wudhu saat ini memiliki perbedaan ketinggian lantai dengan jalan sebesar 25 cm, sehingga lansia harus berpegangan pada pilar tempat wudhu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ketika naik ke tempat wudhu, dengan adanya perbedaan ketinggian lantai ini dapat meningkatkan resiko lansia tersandung ketika naik ke tempat wudhu. Pada saat melakukan gerakan wudhu membasuh kaki, lansia mengangkat kaki yang akan dibasuh sehingga tubuh hanya ditopang oleh satu kaki, untuk menjaga keseimbangan tubuh, lansia menekankan tangannya pada dinding tempat wudhu yang terbuat dari keramik yang licin, kondisi ini akan meningkatkan resiko lansia terjatuh ketika membasuh kaki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 23 lansia pengguna tempat wudhu, sebanyak 23 responden (100 %) pernah menabrak benda-benda pada tempat wudhu ketika melakukan aktivitas wudhu pada malam hari, sebanyak 14 responden (60,87 %) pernah tersandung karena perbedaan ketinggian tempat wudhu dengan jalan, sebanyak 5 responden (21,74 %) menyatakan bahwa pernah terjatuh ketika melakukan gerakan membasuh kaki.

Berdasarkan permasalahan yang dirasakan lansia pengguna tempat wudhu, maka perlu dilakukan perancangan ulang tempat wudhu di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

14

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana merancang ulang tempat wudhu di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan perancangan ulang tempat wudhu di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi desain tempat wudhu untuk lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

1.5 BATASAN MASALAH

Agar penelitan ini tidak terlalu luas topik pembahasannya maka diperlukan adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pengambilan data dilakukan di Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta pada bulan Agustus – November 2009.

2. Pengambilan data antropometri dilakukan pada lansia yang tidak memakai alat bantu untuk berjalan (misal kursi roda dan tongkat) dan sehat mental.

3. Nilai presentil yang digunakan dalam perancangan ulang tempat wudhu adalah P5, P50, dan P95.

4. Dalam penelitian ini hanya sampai pada perancangan produk dalam bentuk desain gambar.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian dalam laporan tugas akhir ini mengikuti uraian yang diberikan pada setiap bab yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya. Dari pokok-pokok permasalahan dapat dibagi menjadi enam bab seperti dijelaskan, di bawah ini.

15

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi dan sistematika penulisan. Uraian bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penelitian dengan batasan-batasan dan asumsi yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang uraian teori, landasan konseptual dan informasi yang diambil dari literatur yang ada. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, penjelasan mengenai lansia, penjelasan mengenai ergonomi, dan penjelasan mengenai perancangan pencahayaan. Perhitungan-perhitungan yang ada digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data.

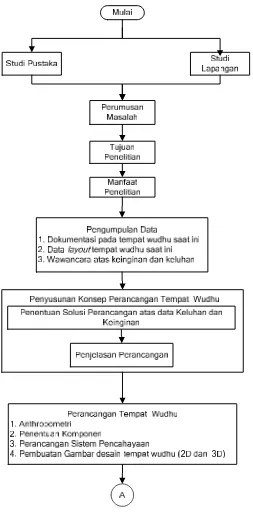

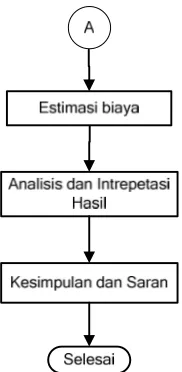

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran terstruktur tahap demi tahap proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk flow chart, membahas tentang tahapan yang dilalui dalam penyelesaian masalah sesuai dengan permasalahan yang ada mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan dan pemberian saran.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan uraian mengenai data-data penelitian yang digunakan dalam proses pengolahan data dan hasil pengolahannya yang digunakan sebagai rekomendasi perancangan tempat wudhu khusus bagi lanjut usia (lansia) penghuni Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta.

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL

Bab ini berisi tentang analisis dan interpretasi hasil terhadap pengumpulan dan pengolahan data.

16

17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas gambaran umum Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta yang merupakan tempat peneliti mengamati sistem yang berlangsung di dalamnya dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan dasar pemikiran untuk membahas serta menganalisa permasalahan yang ada.

2.1 PROFIL UPTD PANTI WREDHA DHARMA BAKTI SURAKARTA Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta merupakan badan milik pemerintah dalam bidang sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia atau lansia yang terlantar. Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut berupa penyediaan fasilitas hunian yang layak serta terpenuhinya kebutuhan hidup untuk lansia seperti makan, minum dan lain sebagainya. Terjaminnya kualitas hidup lansia oleh pemerintah ini mengacu pada UUD 45 Pasal 34 yang berbunyi : ’Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’, sebagai dasar dalam pengabdian negara kepada masyarakat. Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta beralamatkan di jalan Dr. Rajiman No. 620, Surakarta.

2.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pembangunan Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, yaitu: 1. UUD 45 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34:

- Pasal 27 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

3. UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 4. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

5. Keputusan Walikota No. 061.1/017/I/1993 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panti Wredha Dharma Bhakti Tk. II Surakarta. 6. Keputusan Walikota No. 12 tahun 2004 Tentang Pedoman Uraian Tugas Din.

18 2.1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi dari Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, yaitu: 1. Visi

Memberikan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia terlantar. 2. Misi

a. Menciptakan para lansia terlantar dengan hidup sejahtera, aman dan tentram.

b. Mempersiapkan kebahagiaan hidup bagi lanjut usia terlantar baik lahir maupun batin.

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, yaitu:

1. Tujuan

Memberikan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dengan sistem pelayanan di dalam panti.

2. Sasaran

Sasaran dari pembangunan Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, yaitu mengatasi masalah sosial bagi para lanjut usia terlantar.

2.1.4 Tugas Pokok

Tugas pokok pada Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mempertanggugjawabkan pelaksanaan urusan rumah tangga Panti Wredha.

2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Panti Wredha Dharma Bakti sesuai dengan kebijakan.

3. Melaksanakan motivasi dan observasi kepada calon klien.

4. Melayani, membina dan merawat klien untuk memperoleh rasa aman. 5. Menyelenggarakan urusan tata usaha Panti Wredha Dharma Bakti. 6. Menggali sumber dana dari masyarakat.

19

8. Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui sistem usaha pertokoan dan usaha-usaha lain untuk melayani para warga Panti Wredha Dharma Bakti. 9. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala.

10.Mengadakan Home Visit ke daerah asal klien dalam rangka kelengkapan data.

2.1.5 Persyaratan Masuk Panti

Persyaratan lansia yang akan masuk panti, meliputi: 1. Berusia 60 tahun, laki-laki/perempuan (lansia terlantar).

2. Surat keterangan dari kelurahan diketahui camat menerangkan penduduk setempat dan tidak mampu.

3. Surat rekomendasi dari sosial setempat (Kota/kabupaten). 4. Pas Photo berwarna 4 x 6 = 4 lembar bersama klis. 5. Mentaati segala peraturan dan tata tertib Panti Wredha

2.2 LANJUT USIA 2.2.1 Proses Menua

Usia lanjut adalah proses alami yang tidak dapat dihindarkan. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologik yang terdiri dari 3 fase yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Dalam fase regresif mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dimulai dalam sel yang merupakan komponen terkecil dari tubuh manusia. Sel-sel menjadi aus karena lama berfungsi sehingga mengakibatkan kemunduran yang dominan dibandingkan terjadinya pemulihan. Di dalam struktur anatomik proses menjadi tua terlihat sebagai kemunduran di dalam sel. Proses ini berlangsung secara alamiah, terus menerus, dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan (Nugroho, 1995).

Menurut Nugroho (1995) ada beberapa teori proses menua, salah satunya adalah teori biologi. Teori ini dijelaskan sebagai berikut:

20

2. ”Pemakaian dan Rusak”, kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel tubuh lelah (terpakai).

3. Pengumpulan dari pigmen atau lemak dalam tubuh, yang disebut teori akumulasi dari produk sisa.

4. Peningkatan jumlah kolagen dalam lemak.

5. Tidak ada perlindungan terhadap radiasi, penyakit, dan kekurangan gizi. 6. Reaksi dari kekebalan sendiri (Auto Immune Theory). Di dalam proses

metabolisme tubuh, suatu saat diproduksi suatu zat khusus dan ada jaringan tubuh tertentu yang tidak tahan terhadap zat tersebut, sehingga jaringan tubuh menjadi lemah dan sakit.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketuaan meliputi hereditas (keturunan), nutrisi (makanan), status kesehatan, pengalaman hidup, lingkungan, dan stres. Menjadi tua juga ditandai oleh kemundurankemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain:

1. Kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap.

2. Rambut mulai beruban dan menjadi putih. 3. Gigi mulai ompong.

4. Penglihatan dan pendengaran berkurang. 5. Mudah lelah.

6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah.

7. Kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul.

Selain kemunduran biologis menjadi tua juga ditandai oleh kemunduran kemampuan-kemampuan kognitif antara lain:

1. Sering lupa, ingatan tidak berfungsi baik.

2. Ingatan kepada hal-hal di masa muda lebih baik daripada kepada hal-hal yang baru terjadi.

21

4. Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman, skor yang dicapai dalam tes-tes intelegensi menjadi lebih rendah.

5. Tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru.

2.2.2 Penurunan Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik seseorang dicapai pada saat usianya antara 25-30 tahun, dan kapasitas fisiologis akan menurun 1% per tahunnya setelah kondisi puncaknya terlampaui. Proses penuaan ditandai dengan tubuh yang mulai melemah, gerakan tubuh makin lamban dan kurang bertenaga, keseimbangan tubuh semakin berkurang, dan makin menurunnya waktu reaksi (Kemper,1994).

Manuaba (1998) menyatakan bahwa pada usia 60 tahun kapasitas fisik seseorang akan menurun 25% yang ditandai dengan penurunan kekuatan otot, sedang kemampuan sensoris dan motorisnya menurun sebesar 60%. Di samping itu juga terjadi banyak perubahan respek pada sensasi orang tua. Visual acuity

(tajam penglihatan) terus menurun. Kehilangan akomodasi berhubungan linier dengan bertambahnya umur. Meskipun orang tua memerlukan lebih banyak intensitas penerangan, namun mereka juga rentan terhadap kesilauan. Setelah umur 55 tahun terdapat pengurangan/penurunan lapangan penglihatan. Persepsi warna turun setelah berumur 70 tahun atau lebih. Daya dengar pada orang tua juga menurun terutama pada frekuensi 1000 Hz atau lebih. Kecakapan berbicara juga turun secara progresif, pada umur 60 tahun turun 10% dibandingkan umur 20-29 tahun.

2.2.3 Penurunan Sistem Saraf

Cremer, dkk (1994) menyatakan bahwa perubahan sistem saraf pada lansia ditandai dengan keadaan, sebagai berikut:

1. Matinya sel di dalam otak secara kontinyu mulai seseorang berumur 50 tahun. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya pasokan darah ke otak.

2. Berkurangnya kecepatan konduksi saraf. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan saraf dalam menyampaikan impuls dari dan ke otak.

Rabbitt & Carmichael (1994) menambahkan bahwa penurunan kapasitas

22

reaksi pada kondisi kritis. Akibat lain yang perlu mendapat perhatian adalah

penurunan kepekaan panca indera, seperti:

1. Berkurangnya keseimbangan tubuh, diupayakan dengan mengurangi lintasan yang membutuhkan keseimbangan tinggi seperti titian, blind-step juga tangga. 2. Penurunan sensitifitas alat perasa pada kulit, diupayakan untuk menggunakan peralatan kamar mandi yang relatif aman bagi lansia seperti pemanas air dan termostat.

3. Terjadi buta parsial, melemahnya kecepatan focusing pada mata lansia dan makin buramnya lensa yang ditandai dengan lensa mata makin berwarna putih. Hal ini akan mempersulit lansia membedakan warna hijau, biru dan violet. Keadaan ini berakibat pada gerakan lansia yang semakin lamban dan terbatas sehingga diperlukan alat bantu untuk memudahkan dalam bergerak seperti pegangan tangan (Grandjean, 1993; Tilley, 1993).

Secara umum perlu diiiindarkan penggunaan bahan yang membahayakan lansia, seperti kemungkinan terpeleset karena bahan yang licin, dan sudut yang tajam.

Gambar 2.1 Berkurangnya Keseimbangan pada Lansia Sumber: Tarwaka, 2004

2.2.4 Penurunan Kekuatan Otot

23

pada tangan. Sehingga otot lengan akan lebih intensif penggunaanya dibandingkan otot kaki.

Gambar 2.2 Railing untuk Membantu Lansia Bergerak Secara Mandiri Sumber: Tarwaka, 2004

2.2.5 Penurunan Koordinasi Gerak Anggota Tubuh

Makin berkurangnya kemampuan koordinasi tubuh akan mempersulit lansia dalam melakukan koordinasi pekerjaan yang berisi informasi yang kompleks (Manuaba, 1998). Terdapat penurunan kestabilan baik berdiri maupun duduk setelah midlife. Perubahan pada tulang, otot,dan jaringan saraf juga terjadi pada orang tua. Degenerasi proses pada tulang rawan (cartilage) dan otot menyebabkan penurunan mobilitas dan meningkatnya resiko cedera. 50% Kekuatan hilang pada umur 65 tahun, tetapi kekuatan tangan hanya turun 16%. Waktu reaksi sekurang-kurangnya turun 20% pada umur 60 tahun dibandingkan pada umur 20 tahun (Pulat,1992). Lansia membutuhkan tempat tinggal dan beraktivitas yang lebih aman dan nyaman untuk bergerak, dan latihan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap hambatan koordinasi yang dimilikinya.

2.2.6 Penyakit Pada Lanjut Usia

24

Berdasar penyebabnya penyakit pada lanjut usia dapat dibedakan menjadi penyakit yang disebabkan oleh proses menua (Fisiologis) dan proses penyakit (Patologis) yang merupakan gangguan atau perubahan mekanisme organ normal, yang disebabkan oleh kuman penyakit (Mikroorganisme), cedera (Trauma mekanik, kimia beracun, radiasi, stres psikologis), dan gangguan proses metabolik (pembentukan dan penguraian zat organik dalam tubuh).

Penyakit pada lanjut usia yang disebabkan oleh proses menua (Fisiologis) adalah penyakit yang terjadi disebabkan oleh penurunan fungsi tubuh dan struktur organ secara alami dan tidak disebabkan oleh proses penyakit. Beberapa penyakit akibat proses menua adalah (Nugroho, 1995):

1. Gangguan penglihatan pada lanjut usia ketajaman penglihatan menjadi kabur dan lapangan pandang menyempit. Gangguan penglihatan ini menyebabkan lanjut usia mudah jatuh.

2. Gangguan pendengaran gangguan pendengaran pada lanjut usia dapat disebabkan karena:

a. Presbikusis, akibat proses kemunduran (degeneratif) pada cochlea maupun serabut saraf pendengaran.

b. Gangguan komunikasi akibat situasi percakapan yang kurang mendukung seperti bising, kondisi ruangan tidak sempurna sehingga mudah memantulkan suara, atau pengeras suara tidak sempurna.

3. Gangguan saluran cerna penyebab terjadinya gangguan saluran cerna adalah: a. Dengan bertambahnya usia kemungkinan terjadi kematian jaringan usus

yang lama bertambah besar.

b. Produksi air liur dengan berbagai enzim yang terkandung didalamnya mengalami penurunan yang dapat mengakibatkan mulut kering. Hal ini akan mengurangi kenyamanan saat makan dan kelancaran saat menelan, serta akan meningkatkan kemungkinan terjadi tukak dan infeksi pada rongga mulut.

25

d. Pada usus besar terjadi penurunan gerakan (kontraktilitas), sehingga mudah timbul sembelit atau gangguan buang air besar.

4. Gangguan sistem jantung dan pembuluh darah

a. Pada jantung terlihat bertambahnya jaringan kolagen, ukuran otot jantung, tebal bilik kiri, dan kekakuan katup jantung, serta terjadipenurunan jumlah sel pacu jantung. Keadaan ini mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kecepatan jantung memompa darah (payah jantung).

b. Pada pembuluh darah terdapat penebalan dinding akibat endapan lemak, sehingga pembuluh darah akan kaku dan kehilangan kelenturannya (Atherosklerosis). Hal ini menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan gangguan aliran darah ke otak (Stroke). 5. Gangguan sistem hormonal terjadinya gangguan sistem hormonal pada lansia

disebabkan karena:

a. Terjadinya penurunan kadar hormon esterogen dapat menyebabkan keropos tulang (Osteoporosis), selaput lendir mulut rahim kering, dan infeksi saluran kemih terutama pada wanita lanjut usia.

b. Terjadinya peningkatan penolakan (Resistensi) terhadap hormon Insulin, akan menimbulkan penyakit kencing manis (Diabetes Mellitus)

6. Gangguan sistem neuropsikiatri Gangguan yang ditimbulkan sering menjelma pada perubahan kejiwaan (Psikologi), kemunduran fungsi sensasi/rasa (sensorik), gerak (motorik), kepandaian dan melambatnya respon. Yang cukup sering dijumpai pada lanjut usia adalah merasa berputar dan goyah (Vertigo), mudah terjatuh, dan gangguan tidur.

2.3 PENGERTIAN WUDHU

Wudhu menurut bahasa berarti bersih atau indah. Sedangkan menurut Syara’ adalah membersihkan anggota wudhu’ dengan air yang suci menyucikan berdasarkan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Wudhu adalah termasuk salah satu syarat yang menyebabkan syahnya shalat yang di kerjakan sebelum kita mengerjakan shalat (Abu Bakar, 2005).

26

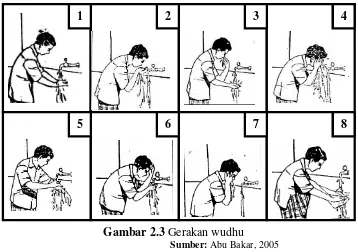

terlebih dahulu najis-najis yang ada pada badan, kalau memang ada najis (Abu Bakar, 2005). Berikut gambar gerakan wudhu sesuai syariat islam.

Gambar 2.3 Gerakan wudhu

Sumber: Abu Bakar, 2005

Gambar 2.3 menjelaskan gerakan wudhu yang sesuai syariat islam, meliputi: 1) Membasuh kedua telapak tangan.

2) Berkumur dan membersihkan gigi sebanyak 3 kali. 3) Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. 4) Membasuh muka sebanyak 3 kali.

5) Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 6) Membasuh rambut sebanyak 3 kali.

7) Membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali.

8) Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali.

2.4 KONSEP ERGONOMI

Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ERGON (Kerja) dan NOMOS

(Hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditijau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan (Nurmianto, E 2004). Disiplin ergonomi secara khusus mempelajari keterbatasan dan kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan baik

1 2

2

3 4

27

jangka pendek maupun jangka panjang, pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerja yang berupa perangkat keras atau hardware (mesin, peralatan kerja) dan atau perangkat lunak atau software (metode kerja, sistem) (Wignjosoebroto S, 1995). Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah (Tarwaka, 2004): a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan

cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif.

c. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi

Suatu pengertian yang lebih komprehensif tentang ergonomi pada pusat perhatian ergonomi adalah terletak pada manusia dalam rancangan desain kerja ataupun perancangan alat kerja. Berbagai fasilitas dan lingkungan yang dipakai manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Tujuannya adalah merancang benda-benda fasilitas dan lingkungan tersebut, sehingga efektivitas fungsionalnya meningkat dan segi-segi kemanusiaan seperti kesehatan, keamanan, dan kepuasann dapat terpelihara. Terlihat disini bahwa ergonomi memiliki 2 aspek yaitu efektivitas sistem manusia didalamya dan sifat memperlakukan manusia secara manusia. Mencapai tujuan-tujuan tersebut, pendekatan ergonomi merupakan penerapan pengetahuan-pengetahuan terpilih tentang manusia secara sistematis dalam perancangan sisten-sistem manusia benda, manusia-fasilitas dan manusia lingkungan. Dengan lain perkataan ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam berinterksi dengan obyek-obyek fisik dalam berbagai kegiatan sehari-hari (Madyana, 1996).

28 2.5 DESAIN DAN ERGONOMI

Manusia dalam kehidupannya banyak menggunakan desain sebagai fasilitas penunjang aktivitasnya. Manusia menginginkan desain sebagai produk yang sesuai dengan trend dan mewadahi kebutuhannya yang semakin meningkat. Melihat kondisi saat ini, kecenderungan desain yang berubah akibat peningkatan kebutuhan manusia tersebut menimbulkan kesadaran manusia tentang pentingnya desain yang eksklusif dan representatif, makin bertambahnya usaha-usaha di bidang desain yang mengakibatkan persaingan mutu desain, peningkatan faktor pemasaran (daya tarik dan daya jual di pasaran), serta tuntutan kapasitas produksi yang semakin meningkat. Selain itu, aktivitas desain yang menghasilkan gagasan kreatif dipengaruhi pula oleh kecepatan membaca situasi, khususnya kebutuhan pasar dan permintaan konsumen.

Desain dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat, dipertukarkan (melalui transaksi jual-beli) dan fungsional. Desain merupakan hasil kreativitas budi-daya (man-made object) manusia yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang memerlukan perencanaan, perancangan maupun pengembangan desain, yaitu mulai dari tahap menggali ide atau gagasan, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan, konsep perancangan, sistem dan detail, pembuatan prototipe dan proses produksi, evaluasi, dan berakhir dengan tahap pendistribusian. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan pengembangan ide dan gagasan, pengembangan teknik, proses produksi serta peningkatan pasar.

29

desain dan teknologi dengan memperhatikan segala kelebihan maupun keterbatasan manusia dalam hal kepekaan indrawi (sensory), kecepatan, kemampuan penggunaan sistem gerakan otot, dan dimensi ukuran tubuh, untuk kemudian menggunakan semua informasi mengenai faktor manusia ini sebagai acuan dalam perancangan desain yang serasi, selaras dan seimbang dengan manusia sebagai pemakainya.

Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik biasanya ada tiga unsur yang mendasari, yaitu fungsional, estetika, dan ekonomi. Kriteria pemilihannya adalah function and purpose, utility and economic, form and style, image and meaning. Unsur fungsional dan estetika sering disebut fit-form-function, sedangkan unsur ekonomi lebih dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli masyarakat (Bagas, 2000). Desain yang baik berarti mempunyai kualitas fungsi yang baik, tergantung pada sasaran dan filosofi mendesain pada umumnya, bahwa sasaran berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya desain berorientasi pada hasil yang dicapai, dilaksanakan dan dikerjakan seoptimal mungkin.

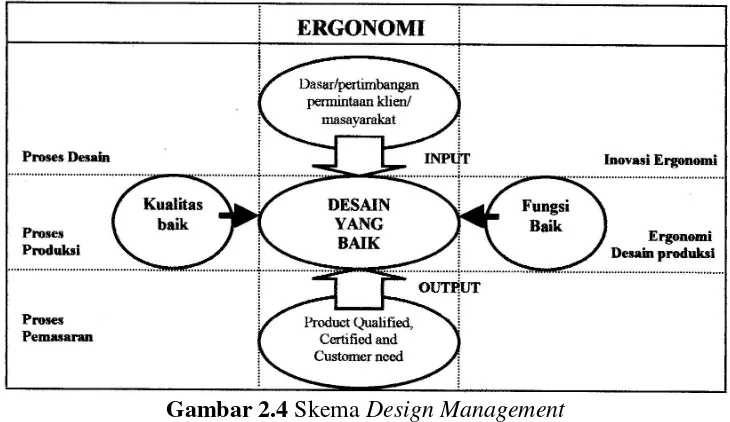

Ergonomi merupakan salah satu dari persyaratan untuk mencapai desain yang

qualified, certified, dan customer need. Ilmu ini akan menjadi suatu keterkaitan yang simultan dan menciptakan sinergi dalam pemunculan gagasan, proses desain, dan desain final (periksa Gambar 2.4. Skema Design Management)

Gambar 2.4 Skema Design Management Sumber: Bagas, 2000

30

Prinsip human centered design yang menyatakan bahwa manusia merupakan objek dasar dalam melakukan perancangan, manusia tidak menyesuaikan dirinya dengan alat yang dioperasikan (the man fits to the design), melainkan sebaliknya yaitu alat yang dirancang terlebih dahulu memperhatikan kelebihan dan keterbatasan manusia yang mengoperasikannya (the design fits to the man) (Wignjosoebroto, 2000).

2.6.1 Pengertian Anthropometri

Anthropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan “metri”

yang berarti ukuran. Secara definitif anthropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Anthropometri merupakan ilmu yang menyelidiki manusia dari segi keadaan dan ciri-ciri fisiknya, seperti dimensi linier, volume, dan berat.

Pada umumnya manusia berbeda dalam hal bentuk dan ukuran tubuh. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ukuran tubuh manusia (Wignyosoebroto,2000), seperti yang telah dijelaskan di atas diantaranya:

1. Umur

Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah besar seiring dengan bertambahnya umur yaitu sejak awal kelahirannya sampai dengan umur sekitar 20 tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh A. F. Roche dan G. H. Davila (1972) di USA diperoleh kesimpulan bahwa laki-laki akan tumbuh dan berkembang naik sampai dengan usia 21,2 tahun, sedangkan wanita 17,3 tahun. Meskipun ada sekitar 10% yang masih terus bertambah tinggi sampai usia 23,5 tahun untuk laki-laki dan 21,1 tahun untuk wanita, setelah itu tidak lagi akan terjadi pertumbuhan.

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin pria umumnya memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali dada dan pinggul.

3. Suku bangsa

31 4. Posisi tubuh

Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh oleh karena itu harus posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei pengukuran.

Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh yang digunakan. Oleh karena itu, dalam anthropometri dikenal 2 cara pengukuran, yaitu:

1. Pengukuran dimensi struktur tubuh / statis (structural body dimension)

Tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak. Istilah lain untuk pengukuran ini dikenal dengan ‘static anthropometri’. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri, maupun duduk, ukuran kepala, tinggi/ panjang lutut berdiri maupun duduk, panjang lengan dan sebagainya.

2. Pengukuran dimensi fungsional / dinamis (functional body dimension)

Pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat melakukan gerakan-gerakan tertentu. Hal pokok yang ditekankan pada pengukuran dimensi fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran tubuh yang berkaitan dengan gerakan-gerakan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Data dari hasil pengukuran, atau yang disebut dengan data anthropometri, digunakan sebagai data untuk perancangan peralatan. Mengingat bahwa keadaan dan ciri fisik dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga berbeda satu sama lainnya, maka terdapat 3 prinsip dalam pemakaian data tersebut, yaitu:

1. Perancangan fasilitas berdasarkan individu yang ekstrim.

Prinsip perancangan berdasarkan individu ekstrim digunakan apabila kita mengharapkan agar fasilitas yang akan dirancang tersebut dapat dipakai dengan enak dan nyaman oleh sebagian orang yang akan memakainya. Biasanya minimal oleh 95% pemakai.

2. Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan.

32

sandarannya, tinggi kursi sekretaris atau tinggi permukaan mejanya, merupakan contoh-contoh dari pemakaian prinsip ini.

3. Perancangan fasilitas berdasarkan harga rata-rata para pemakainya.

Perancangan ini hanya digunakan apabila perancangan berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita menggunakan prinsip perancangan fasilitas yang disesuaikan. Prinsip berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan bila lebih banyak rugi daripada untungnya, artinya hanya sebagian kecil dari orang-orang yang merasa nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut. Sedangkan jika fasilitas tersebut dirancang berdasarkan fasilitas yang bisa disesuaikan, tidak layak karena mahal harganya.

2.6.2 Dimensi Antropometri Umum

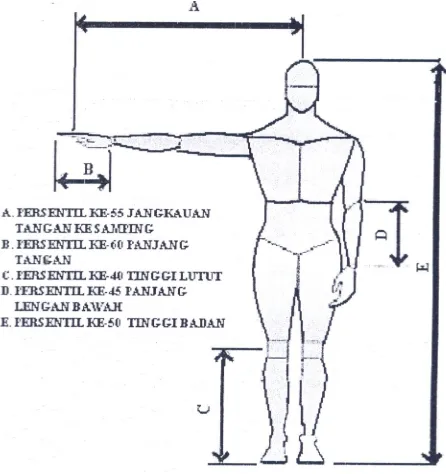

Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang biasa diambil dalam perancangan produk maupun fasilitas dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar 2.5 Antropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas Sumber: Wignjosoebroto S, 2000

33

1 : Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai sampai dengan ujung kepala).

2 : Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 3 : Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak.

4 : Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus).

5 : Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak (dalam gambar tidak ditunjukkan).

6 : Tinggi tubuh dalam posisi duduk (di ukur dari alas tempat duduk pantat sampai dengan kepala).

7 : Tinggi mata dalam posisi duduk. 8 : Tinggi bahu dalam posisi duduk.

9 : Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus). 10 : Tebal atau lebar paha.

11 : Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan. ujung lutut.

12 : Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari lutut betis.

13 : Tinggi lutut yang bisa di ukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk. 14 : Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang di ukur dari lantai sampai dengan

paha.

15 : Lebar dari bahu (bisa di ukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk). 16 : Lebar pinggul ataupun pantat.

17 : Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan dalam gambar).

18 : Lebar perut.

19 : Panjang siku yang di ukur dari siku sampai dengan ujung jari-jari dalam posisi siku tegak lurus.

20 : Lebar kepala.

21 : Panjang tangan di ukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari. 22 : Lebar telapak tangan.

23 : Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar).

34

25 : Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak.

26 : Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan di ukur dari bahu sampai dengan ujung jari tangan.

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri yang tepat

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja, diperlukan pengambilan ukuran dimensi anggota tubuh.

2.6.3 Anthropometri Lansia

Anthropometri memiliki arti telaah tentang ukuran badan manusia dan mengupayakan evaluasi dan pembakuan jarak jangkau yang memungkinkan rerata manusia untuk melaksanakan kegiatannya dengan mudah dan gerakangerakan yang sederhana (Wignyosoebroto, 1995). Ukuran tubuh lansia baik pria maupun wanita terjadi penyusutan ukuran tinggi badan lebih kurang 5% dibanding sewaktu berumur 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: 1. Bongkok dan pembengkokan tulang belakang karena proses penuaan. 2. Perubahan tulang rawan dan persendian menjadi tulang dewasa.

3. Perubahan susunan tulang kerangka pembentuk tubuh karena proses penuaan dan akibat penyakit lain yang diderita (Tilley, 1993)

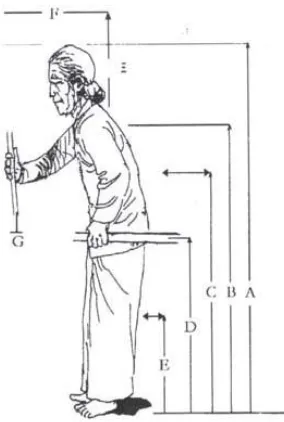

Gambar 2.6 berikut menunjukkan ilustrasi pengukuran anthropometri statis pada lansia.

Gambar 2.6 Pengukuran Anthropometri Statis pada Lansia Sumber: Tarwaka, 2004

35

A : Tinggi badan (tinggi dari lantai sampai vertex, posisi subjek berdiri) B : Tinggi bahu (tinggi dari lantai sampai tepi bahu atas, posisi subjek berdiri) C : Tinggi siku (tinggi dari lantai sampai tepi bawah siku, posisi subjek berdiri) D : Tinggi knuckle (tinggi dari lantai sampai pertengahan kayu yang digenggam

telapak tangan, posisi subjek berdiri dan tangan tergantung lemas di samping badan)

E : Tinggi popliteal (tinggi dari lantai sampai sudut bagian belakang lutut, posisi subjek duduk di atas bangku dengan tungkai bawah tegak lurus lantai) F : Jarak raih tangan (panjang lengan dari tepi belakang bahu sampai pertengahan

kayu yang digenggam telapak tangan)

G : Diameter lingkar genggaman (garis tengah lingkaran karena bertemunya ibu jari dengan ujung telunjuk dan dirasakan paling nyaman oleh subjek) Pengukuran dilakukan menggunakan kerucut kayu pengukur genggaman.

2.6.4 Aplikasi Distribusi Normal Dalam Antropometri

Penerapan data antropometri, distribusi yang umum digunakan adalah distribusi normal (Nurmianto, 2004). Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata (x) dan standar deviasi (σ) dari data yang ada. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang ada dapat ditentukan percentile

sesuai tabel probabilitas distribusi normal.

36

Gambar 2.7 Distribusi Normal Yang Mengakomodasi 95% dari populasi Sumber: Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu, 2000

Secara statistik sudah diperlihatkan bahwa data hasil pengukuran tubuh manusia pada berbagai populasi akan terdistribusi dalam grafik sedemikian rupa sehingga data-data yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul di bagian tengah grafik. Sedangkan data-data dengan nilai penyimpangan yang ekstrim akan terletak pada ujung-ujung grafik. Menurut Julius Panero dan Martin Zelnik (2003), merancang untuk kepentingan keseluruhan populasi sekaligus merupakan hal yang tidak praktis, maka sebaiknya dilakukan perancangan dengan tujuan dan data yang berasal dari segmen populasi di bagian tengah grafik. Jadi merupakan hal logis untuk mengesampingkan perbedaan yang ekstrim pada bagian ujung grafik dan hanya menggunakan segmen terbesar yaitu 95% dari kelompok populasi tersebut.

Persentil menunjukkan jumlah bagian per seratus orang dari suatu populasi yang memiliki ukuran tubuh tertentu. Tujuan penelitian, dimana sebuah populasi dibagi-bagi berdasarkan kategori-kategori dengan jumlah keseluruhan 100% dan diurutkan mulai dari populasi terkecil hingga terbesar berkaitan dengan beberapa

pengukuran tubuh tertentu. Sebagai contoh bila dikatakan persentil ke-95 dari suatu pengukuran tinggi badan berarti bahwa hanya 5% data

merupakan data tinggi badan yang bernilai lebih besar dari suatu populasi dan 95% populasi merupakan data tinggi badan yang bernilai sama atau lebih rendah pada populasi tersebut.

37

Kesalahpahaman yang terjadi dengan asumsi tersebut mengaburkan pengertian atas makna 50% dari kelompok. Sebenarnya tidak ada yang dapat disebut “manusia rata-rata”.

Ada dua hal penting yang harus selalu diingat bila menggunakan persentil. Pertama, suatu persentil anthropometri dari tiap individu hanya berlaku untuk satu data dimensi tubuh saja. Kedua, tidak dapat dikatakan seseorang memiliki persentil yang sama, ke-95, atau ke-90 atau ke-5, untuk keseluruhan dimensi. Tidak ada orang dengan keseluruhan dimensi tubuhnya mempunyai nilai persentil yang sama, karena seseorang dengan persentil ke-50 untuk data tinggi badannya, memiliki persentil 40 untuk data tinggi lututnya, atau persentil ke-60 untuk data panjang lengannya seperti ilustrasi pada Gambar 2.8, berikut.

Gambar 2.8 Ilustrasi Seseorang dengan Tinggi Badan P50 Mungkin Saja Memiliki Jangkauan Tangan Ke Samping P55

Sumber: Panero, Julius dan Zelnik, Martin, 2003

38

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data anthropometri, seperti pada Tabel 2.1, berikut.

Tabel 2.1 Macam Persentil Dan Cara perhitungan Dalam Distribusi Normal

Percentil Perhitungan

Keterangan Tabel 2.1 di atas, yaitu: =

-x mean data

= x

s standar deviasi dari data x

2.6.5 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Produk

Penggunaan data antropometri dalam penentuan ukuran produk harus mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini agar produk yang dirancang bisa sesuai dengan ukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto, 2003) yaitu :

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim

Rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk, yaitu : a. Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi ekstrim. b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain (mayoritas

dari populasi yang ada), Agar dapat memenuhi sasaran pokok tersebut maka ukuran diaplikasikan, yaitu:

39

Ø Dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan

percentile terkecil misalnya 1-th, 5-th, atau 10-th percentile

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran tertentu (adjustable).

Produk dirancang dengan ukuran yang dapat diubah-ubah sehingga cukup fleksible untuk dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran tubuh. Mendapatkan rancangan yang fleksibel semacam ini maka data antropometri yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang nilai 5-th sampai dengan 95-th.

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata

Produk dirancang berdasarkan pada ukuran rata-rata tubuh manusia atau dalam rentang 50-th percentile.

Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam proses perancangan produk ataupun fasilitas kerja, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan sesuai dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana yang nantinya difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut,

2. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut, dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus menggunakan data

structural body dimension ataukah functional body dimension,

3. Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk tersebut, 4. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan

rancangan tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang fleksibel atau ukuran rata-rata,

5. Pilih persentil populasi yang harus diikuti; ke-5, ke-50, ke-95 atau nilai persentil yang lain yang dikehendaki.

40 2.7 PENCAHAYAAN

Cahaya hanya merupakan satu bagian berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu, yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya (Stanley Rea, 2000).

Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan berbagai fenomena (Stanley Rea, 2000), sebagai berikut:

1. Pijar padat dan cair

memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000K. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu naik.

2. Muatan Listrik

Jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul memancarkan radiasi dimana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada.

3. Electro luminescence

Cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui padatan tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor.

4. Photoluminescence

Radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap, biasanya olehsuatu padatan, dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau phosphorescence.

2.7.1 Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan dalam ruangan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian (Stanley Rea, 2000), sebagai berikut:

1. Sistem pencahayaan merata

41

merata diperoleh dengan memasang armatur secara merata langsung maupun tidak langsung di seluruh langit-langit.

2. Sistem pencahayaan setempat

Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. Di tempat yang diperlukan untuk melakukan tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi, diberikan cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan sekitarnya. Hal ini diperoleh dengan mengkonsentrasikan penempatan armatur pada langit-langit di atas tempat tersebut.

3. Sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat

Sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambah sistem pencahayaan setempat pada sistem pencahayaan merata, dengan armatur yang dipasang di dekat tugas visual. Sistem pencahayaan gabungan dianjurkan digunakan untuk:

a. Tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi.

b. Memperlihatkan bentuk dan tekstur yang memerlukan cahaya datang dari arah tertentu.

c. Pencahayaan merata terhalang, sehingga tidak dapat sampai pada tempat yang terhalang tersebut.

d. Tingkat pencahayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk orang tua atau yang kemampuan penglihatannya sudah berkurang.

2.7.2 Perancangan Sistem Pencahayaan

Untuk mendapatkan system pencahayaan yang baik dan sesuai intensitas kebutuhan, maka perlu dilakukan tahap perancangan sistem pencahayaan. Tahapan yang perlu dilakukan dalam merancang sistem pencahayaan agar dapat menghasilkan pencahayaan yang optimal dalam sebuah ruangan (United Nations Environment Programme, 2006), meliputi:

1. Tentukan penerangan yang diperlukan

42

kantor yang berAC, dipilih lampu neon 36 W dengan tabung kembar. Luminernya berlapis porselen yang cocok untuk lampu yang diletakkan diatas. Penting untuk memperoleh tabel faktor penggunaan untuk luminer ini dari pembuatnya untuk perhitungan lebih lanjut.

2. Perhitungan data ruangan

Perhitungan data ruangan dibutuhkan untuk proses perhitungan selanjutnya, data ruangan tersebut, meliputi:

a. Panjang ruangan (L) b. Lebar ruangan (W) c. Luas ruangan (A)

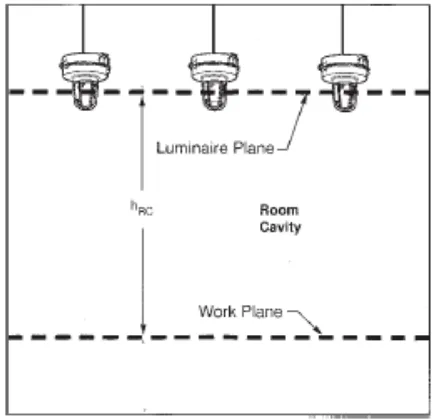

d. Tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu (HRC)

Gambar 2.9 Tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu Sumber:UNEP, 2006

Gambar 2.9 menunjukkan tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu (HRC), HRC Hdiukur dari jarak pusat lampu dengan bidang permukaan penglihatan atau bidang kerja.

3. Perhitungan Room Cavity Ratio (Rasio Rongga Ruang)

Room cavity ratio (Rasio Rongga Ruang) adalah rasio besarnya cahaya yang akan berinteraksi dengan rongga ruangan (room cavity). Nilai room cavity ratio dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.1 di bawah ini.

RCR =

) (

) (

5

W L

W L HRC

´ + ´

43 dengan;

RCR = rasio rongga ruang

HRC = Tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu (m) L = panjang ruangan (m)

W = lebar ruangan (m) A = luas ruangan (m2) 4. Perhitungan Faktor Utilitas

Faktor utilitas adalah persentase intensitas cahaya yang mengenai bidang penglihatan atau benda kerja, faktor utilitas ini didapat tabel UF (utilization factor) pada lampiran (L.3.3). Penentuan nilai UF didasarkan pada besarnya RCR dan nilai ceiling reflectance (pantulan cahaya pada langit-langit), wall refelctace (pantulan cahaya pada dinding), dan floor reflectance (pantulan cahaya pada lantai). Standar nilai pantulan cahaya sesuai rekomendasi UNEP dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Nilai Pantulan Cahaya Rekomendasi UNEP

Bangunan Langit-langit Dinding Lantai Kantor, rumah tinggal, toilet, tempat

ibadah 0,7 0,5 0,2

Industri ringan 0,5 0,3 0,1

Industri berat 0,3 0,2 0,1

Sumber: UNEP, 2006

5. Perhitungan Jumlah Lampu Yang Diperlukan

Perhitungan jumlah lampu yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah lampu yang optimal sesuai kebutuhan intensitas cahaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan jumlah lampu yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.2 di bawah ini.

44 A = luas ruangan (m2)

F = besar fluks luminer lampu (lumens) UF = faktor utilitas

LLF = faktor kehilangan cahaya dari tabel LLF.

Besarnya fluks luminer berbeda-beda untuk tiap jenis lampu yang dipakai yang ditentukan oleh pabrik pembuat lampu tersebut. Besarnya LLF (light loss factor) sesuai rekomendasi UNEP dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Nilai LLF Rekomendasi UNEP

Bangunan Langit-langit

Kantor, rumah tinggal, toilet, tempat

ibadah 0,8

Industri ringan 0,7

Industri berat 0,6

Sumber: UNEP, 2006

6. Penentuan lokasi lampu

Penentuan lokasi lampu bertujuan agar didapat penerangan yang baik berdasarkan nilai SHR (space to height ratio) yaitu rasio perbandingan antara jarak titik lampu terhadap ketinggian lampu dari permukaan bidang kerja. Nilai SHR pada perancangan posisi lampu ini tidak boleh melebihi SHRmax yang telah ditetapkan, nilai SHRmax telah ditentukan oleh Illuminating Engineering Society (2000) pada lampiran 3 (L.3.3). Perhitungan SHR dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.3 berikut.

SHR = S / HRC………...……...……...persamaaan 2.3 dengan;

SHR = space to height ratio antar lampu S = jarak antar lampu

HRC = Tinggi bidang permukaan penglihatan dengan lampu (m)

Nilai SHR yang dihitung meilputi SHR antar titik lampu, titik lampu dengan tepi ruang sisi kanan/kiri, dan titik lampu dengan sisi depan/belakang tepi ruang. SHR hasil perancangan harus lebih kecil dari SHRmax sehingga akan dihasilkan sistem pencahayaan yang optimal sesuai kebutuhan.

45 a. Nama penulis : Isabela Meta Diana

Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Jurusan : Teknik Industri NIM : 02 06 03255/TI

Judul skripsi : Usulan Perancangan Tempat Tidur Periksa Bagi Pasien Lanjut Usia.

Analisis hasil : Data anthropometri yang dipakai adalah data anthropometri para lansia yang merupakan anggota tetap Yandu Lansia Angeline sebanyak 40 orang dan data anthropometri dokter serta tenaga paramedis BP.Panti Husada sebanyak 7 orang. Tahapan yang digunakan dalam membangun konsep perancangan adalah Tahapan Cross. Dan metode yang digunakan dalam merancang tempat tidur periksa bagi lansia adalah pendekatan antropometri. Tempat tidur periksa untuk pasien lansia dirancang sedemikian rupa agar mampu mengakomodasi keluhan dan kesulitan pasien lansia sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Rancangan tempat tidur periksa ini merupakan pembaharuan konstruksi dari tempat tidur periksa yang telah ada di BP.Panti Husada.

b. Nama penulis : Agus Mansyur dan Didi Tri Wicaksono Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Jurusan : Teknik Industri

Judul penelitian : Rancangan Ergonomi Fasilitas Wudhu Bagi Kaum Difabel Analisis hasil : Data antropometri yang digunakan untuk merancang fasilitas

46

47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan ulang tempat wudhu untuk lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta dengan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ditujukan pada gambar. 3.1 di bawah ini.

48

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (lanjutan)

Langkah-langkah penyelesaian masalah pada gambar 3.1, diuraikan dalam

sub bab di bawah ini.

3.1

Tahap Identifikasi Masalah

Tahap ini diawali dengan studi literatur, studi Lapangan, perumusan masalah,

penentuan tujuan penelitian dan menentukan manfaat penelitian. Langkah-langkah yang ada pada tahap identifikasi masalah tersebut dijelaskan pada sub bab berikut ini.

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan bersamaan dengan studi lapangan. Tahap ini dilakukan untuk mencari, membaca dan mengkaji permasalahan awal berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan dengan menggunakan referensi buku-buku yang berhubungan dengan lansia, ilmu ergonomi, aksesibilitas, dan pencahayaan. Pada tahap studi pustaka dikumpulkan berbagai informasi, dokumentasi, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan lansia dan tempat wudhu. Pencarian informasi ini dilakukan dengan melalui internet, perpustakaan, dan jurnal sehingga diperoleh referensi yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

2. Studi lapangan

49

dilakukan perancangan ulang. Metode untuk mendapatkan data awal dilakukan dengan pengamatan langsung, pendokumentasian gambar, wawancara kepada para lansia dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi lansia pada saat melakukan aktivitas wudhu. Hasil wawancara ini cukup mendukung untuk dilakukan penelitian mengenai perancangan ulang tempat wudhu di Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta. Studi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan dimensi tempat wudhu yang akan dirancang serta mendapatkan data parameter kuantitatif yang digunakan pada pengolahan data selanjutnya.

3. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, kemudian disusun sebuah rumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan menetapkan sasaran-sasaran yang akan dibahas untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalahnya. Perumusan masalah juga dilakukan agar dapat fokus dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah merancang ulang tempat wudhu untuk lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

4. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu menghasilkan perancangan ulang tempat wudhu untuk lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

5. Manfaat penelitian

Suatu permasalahan akan diteliti apabila di dalamnya mengandung unsur manfaat. Agar memenuhi suatu unsur manfaat maka perlu ditentukan terlebih dahulu manfaat yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi desain tempat wudhu bagi lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.

3.2

PENGUMPULAN DATA

50

Bakti Surakarta. Tahap pengumpulan data dalam perancangan dilakukan dengan beberapa langkah berikut.

3.2.1 Dokumentasi Tempat Wudhu Saat Ini

Dokumentasi tempat wudhu dilakukan dengan pengukuran intensitas cahaya dengan lux meter dan dokumentasi gambar (foto) pada tempat wudhu saat ini, bertujuan untuk mengetahui kondisi tempat wudhu saat ini dan sebagai alat identifikasi awal resiko yang di hadapi lansia ketika melakukan aktivitas wudhu.

3.2.2 Data layout Tempat Wudhu Saat Ini

Pengukuran data layout tempat wudhu saat ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan ukuran layout tempat wudhu saat ini di Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta, alat ukur yang digunakan untuk mengambil data layout tempat wudhu adalah meteran rol.

3.2.3 Wawancara Terhadap Keinginan Dan Keluhan

Wawancara terhadap keluhan dan keinginan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lansia penghuni panti wredha pengguna tempat wudhu mengenai keluhan dan keinginan lansia saat menggunakan tempat wudhu.

Wawancara dilakukan terhadap 23 orang lansia penghuni panti yang masih dapat berinteraksi dengan baik untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diberikan dan wawancara ini dilakukan dengan pendampingan dari pengasuh panti wredha, pendampingan ini bertujuan agar pengasuh panti dapat mengarahkan peneliti menentukan lansia pengguna tempat wudhu yang masih dapat berinteraksi dengan baik sehingga lansia dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.