Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dibimbing oleh HENRY M. MANIK dan DJOKO HARTOYO

Jembatan merupakan suatu kontruksi yang dibangun untuk sarana transportasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan

pembangunan jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang relevan agar berjalan dengan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan pembangunan jembatan Selat Sunda.

Pemeruman dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat 5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan Kapal Baruna Jaya IV. Alat yang digunakan untuk penentuan posisi yaitu DGPS Sea star 8200 VB yang bekerja dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS). Coda Octopus F180 berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling). Perangkat lunak Caris HIPS&SIPS 6.1. digunakan untuk mengolah data kedalaman, sedangkan untuk untuk

mendapatkan nilai amplitudo yang digunakan untuk klasifikasi sedimen dasar laut menggunakan perangkat lunak MB-System berbasis linux.

Pasang surut di lokasi penelitian termasuk ke dalam tipe campuran,

Construction at Sunda Strait. Supervised by HENRY M. MANIK and construction of the bridge is running efficiently. The purpose of this research is to apply the instrument hydroacoustic of multibeam sonar to measure sea water depths and to map the distribution of sediment types. Survey conducted in Sunda Strait on the coordinates of 5052’-6002’S and 105045’-106054’E. Data acquisition done by using hydrostar software. Bathymetry data was processed with Caris HIPS&SIPS. Data amplitude was processed with MB Systems to make sediment classification. Tides in research area is mixture type, where tidal type is suitable for the construction of the bridge was held because tidal type has a relatively small effect on the scatter and distribution of sea floor sediments. Depth research area have range from 17,5-175 m, there are several ridge sea that can be used as a laying pole bridge. There are two locations considered suitable on location 1 and 2, where both the location is ridge sea with depth range17-35 m. The type of sediment obtained by processing data amplitude and core of sample sediment. The types of sedimen in research area are silty sand, sandy silt, sand and rocks. Sediment is dominated by sandy silt with percent coverage of 49%. Location 1 and 2 have a sandy silt sediment. The pole type that fits is the pillar of the prisoner's coherency between the pole to the ground (Friction piles), when the pole to stick on the ground with powerful high friction values such as sand, then load that is accepted by the mast will be withheld based on friction between the pole and the land around the pole.

1 1.1. Latar Belakang

Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewatkan

angkutan di atas suatu penghalang. Semakin lebar halangan yang harus dilewati,

makin besar panjang jembatan yang dibutuhkan. Jembatan sangat berperan

sebagai salah satu prasarana perhubungan yang pada hakikatnya merupakan unsur

penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Jembatan

yang dibangun harus direncanakan dengan matang agar mampu melewatkan

lalulintas yang dilayaninya dengan aman dan nyaman serta mampu bertahan

dalam waktu yang sangat lama.

Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan pembangunan

jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau

Jawa dengan Pulau Sumatera. Salah satu proses pembangunan jembatan adalah

tahap studi kelayakan, dimana semua aspek ditinjau untuk memastikan bahwa

proses pembangunan jembatan dapat dilanjutkan atau tidak serta untuk

mengetahui kapan jembatan tersebut dibutuhkan. Salah satu aspek yang harus

ditinjau dalam perencanaan jembatan adalah informasi dasar perairan yang akan

dijadikan sebagai penopang tiang jembatan. Informasi mengenai dasar perairan

dapat diperoleh melalui survei batimetri. Multibeam merupakan instrumen

hidroakustik yang telah banyak digunakan dalam kegiatan survei batimetri.

Anderson et al. (2008) menyatakan bahwa intrumen multibeam sonar mampu

memindai dasar perairan dengan cakupan area yang luas dengan resolusi yang

batimetri yang akurat pada setiap titik pengukuran di dasar perairan, sehingga dari

survei ini mampu menghasilkan peta batimetri yang baik.

Pengamatan karakteristik dasar perairan akan diamati dengan

menggunakan instrumen multibeam sonar, yaitu gelombang berupa pulsa akan

dipancarkan ke dasar perairan dengan menggunakan panjang gelombang tertentu

yang kemudian bila gelombang tersebut telah menyentuh dasar perairan

gelombang akan dikembalikan dan diterima kembali oleh receiver dalam bentuk

echo. Penentuan sebaran jenis sedimen dapat dilakukan dengan menganalisis nilai back scattering strength yang dihasilkan (Munandar, 2008). Nilai back

scattering strength secara kuantitatif berdasarkan besarnya frekuensi yang digunakan untuk berbagai tipe dasar perairan. Sebaran sedimen pada suatu

perairan akan berubah secara berkala bergantung pada masukan yang ada di

sekitar perairan tersebut.

Pemasangan tiang jembatan harus memperhatikan sebaran sedimen. Studi

awal dilakukan untuk mengetahui keadaan mengenai dasar laut, yaitu kedalaman

dan jenis sedimen pada dasar periran yang nantinya akan berguna untuk

mengestimasi panjang dan jenis tiang yang akan ditanam ke dalam dasar perairan.

Setelah tiang terpasang perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk

mengetahui perubahan yang terjadi setelah adanya pemasangan kontruksi. Studi

yang dilakukan adalah untuk mengetahui sebaran jenis sedimen akibat adanya

kegiatan bawah laut yang dilakukan serta mendeteksi kedalaman perairan

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik

multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Selat

4 2.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Perairan Selat Sunda terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

serta berhubungan dengan Laut Jawa dan Samudera Hindia. Pada perairan ini

terdapat pulau–pulau kecil dan gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung

Krakatau. Di perairan selat bagian utara yang berhubungan dengan Laut Jawa,

kedalaman lautnya dangkal (kurang dari 50 m), tetapi di perairan selat bagian

selatan yang berhubungan dengan Samudera Hindia mempunyai kedalaman laut

lebih dari 1000 m. Wyrtki (1961) menyatakan bahwa massa air di Selat Sunda

bergerak ke arah Samudera Hindia sepanjang tahun dan sangat kuat hubungannya

dengan gradien permukaan muka laut (sea level).

Sebagai perairan yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudera Hindia,

Selat Sunda merupakan salah satu selat yang menarik karena hampir setiap saat

kondisinya dipengaruhi oleh karakteristik oseanik Samudra Hindia dan sifat

perairan dangkal Laut Jawa. Menurut Kurnio dan Hadjawidjaksana (1995),

keberadaan Gunung Krakatau yang terdiri atas beberapa gugusan pulau yaitu

Sertung, Rakata dan Anak Krakatau yang aktif selalu memuntahkan material

piroklastik antara selang waktu satu hingga empat menit dan cenderung

menghasilkan tsunami dengan gelombang sedang dan kecil. Topografi perairan

Selat Sunda sangat beragam, ada yang berbentuk paparan, slope deep sea basin

dan gunung bawah laut.

Kedalaman perairan Selat Sunda dapat dibagi menjadi tiga kategori umum

yaitu (1) perairan oseanik, (2) wilayah tengah selat dan (3) perairan dengan

berbagai jenis usaha perikanan yang dapat dilakukan. Arus pantai yang terjadi di

kedalaman laut kurang dari 200 m adalah lebih merupakan akibat angin dan arus

pasang surut yang rata-rata memiliki pola relatif lemah (Bishop, 1984).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa arus pantai dapat diketahui dengan Model Ekman

yang dikembangkan dimana di dalamnya meliputi topografi dasar laut dan gradasi

tekanan.

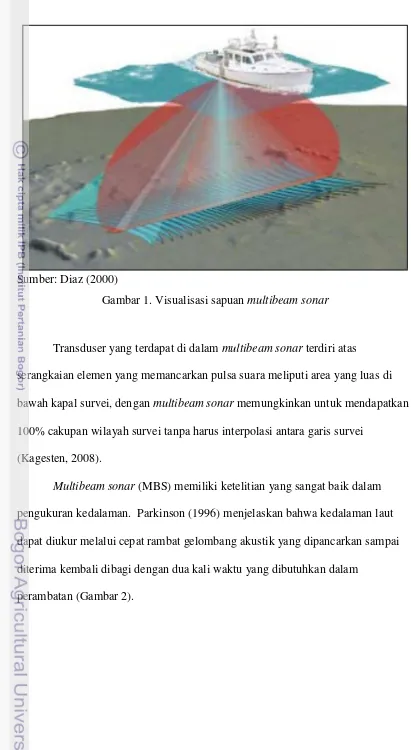

2.2. Pinsip Kerja Multibeam Sonar

Multibeam sonar merupakan instrumen hidroakustik yang memiliki resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan echo sounder pada umumnya dan

mampu memetakan berbagai lokasi dasar perairan. Pada dasarnya prinsip kerja

dari mutibeam sonar sama dengan prinsip kerja single beam, namun pada

multibeam sonar terdapat banyak beam yang memancarkan pulsa suara secara

bersamaan dan memiliki penerimanya masing-masing. Multibeam sonar

menghasilkan pancaran yang melebar dan melintang terhadap badan kapal.

Hanya dengan satu ping instrumen ini mampu mencakup area yang luas dengan

berbagai kedalaman yang berbeda (L-3 Communications Sea Beam Instruments,

2000). Oleh karena itu instrumen ini dapat menghasilkan peta batimetri yang

akurat. Berikut ini merupakan gambar yang memperlihatkan daerah hasil sapuan

Sumber: Diaz (2000)

Gambar 1. Visualisasi sapuan multibeam sonar

Transduser yang terdapat di dalam multibeam sonar terdiri atas

serangkaian elemen yang memancarkan pulsa suara meliputi area yang luas di

bawah kapal survei, dengan multibeam sonar memungkinkan untuk mendapatkan

100% cakupan wilayah survei tanpa harus interpolasi antara garis survei

(Kagesten, 2008).

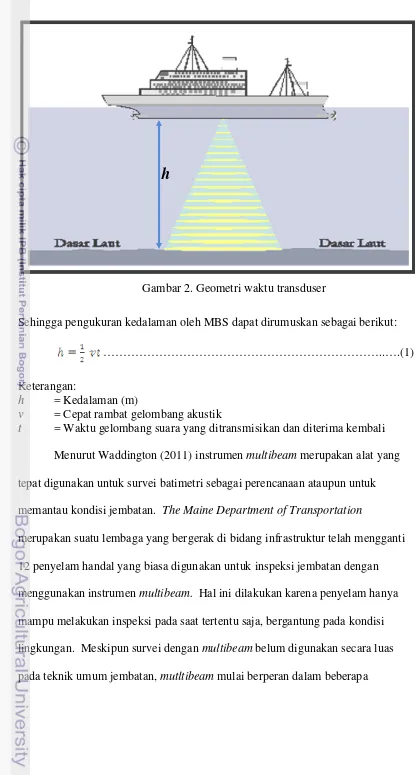

Multibeam sonar (MBS) memiliki ketelitian yang sangat baik dalam pengukuran kedalaman. Parkinson (1996) menjelaskan bahwa kedalaman laut

dapat diukur melalui cepat rambat gelombang akustik yang dipancarkan sampai

diterima kembali dibagi dengan dua kali waktu yang dibutuhkan dalam

Gambar 2. Geometri waktu transduser

Sehingga pengukuran kedalaman oleh MBS dapat dirumuskan sebagai berikut:

………..….(1)

Keterangan:

h = Kedalaman (m)

v = Cepat rambat gelombang akustik

t = Waktu gelombang suara yang ditransmisikan dan diterima kembali

Menurut Waddington (2011) instrumen multibeam merupakan alat yang

tepat digunakan untuk survei batimetri sebagai perencanaan ataupun untuk

memantau kondisi jembatan. The Maine Department of Transportation

merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang infrastruktur telah mengganti

12 penyelam handal yang biasa digunakan untuk inspeksi jembatan dengan

menggunakan instrumen multibeam. Hal ini dilakukan karena penyelam hanya

mampu melakukan inspeksi pada saat tertentu saja, bergantung pada kondisi

lingkungan. Meskipun survei dengan multibeam belum digunakan secara luas

jembatan dan aplikasi yang terkait. Beberapa tahun terakhir survei multibeam

telah digunakan sebagai alat penilaian untuk inspeksi secara berkala baik sebelum

maupun setelah pembangunan jembatan.

Kedalaman hasil pengukuran yang didapatkan tetap harus dikoreksi dari

berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan tersebut dapat berasal dari

kecepatan gelombang suara, pasang surut, kecepatan kapal, sistem pengukuran,

offset dan posisi kapal (PPDKK BAKOSURTANAL, 2004). Berdasarkan S-44 International Hydrographyc Organisation (IHO) batas toleransi kesalahan ketelitian kedalaman (σ) dihitung dengan menggunakan persamaan 2.

………...………..………….………..(2)

Keterangan:

σ = ketelitian kedalaman

a = konstanta kesalahan kedalaman, yaitu jumlah dari semua konstanta kesalahan

b = faktor pengganti kesalahan kedalaman lain d = kedalaman (m)

bxd = kesalahan kedalaman lain, jumlah semua kesalahan

2.3. SEA BEAM 1050 D Multibeam Sonar

SEA BEAM 1050 D Multibeam Sonar merupakan jenis multibeam yang dapat digunakan pada kedalaman laut tidak lebih dari 3000 m. Multibeam jenis

ini memiliki kemampuan untuk memetakan wilayah laut secara luas dengan lebar

sapuan mencapai 1530 dan memiliki 126 beam dengan jumlah bukaan 1,50 untuk

masing-masing beam (Lampiran 1). SEABEAM 1050 D memiliki dua frekuensi

yang dapat digunakan, yaitu 50 kHz dan 180 kHz. Kemampuan deteksi

menggunakan frekuensi 50 kHz dapat mencapai kedalaman 3000 m (Gambar 3),

kedalaman 0-100 m. Frekuensi 180 kHz dioperasikan di perairan dangkal

menghasilkan data kedalaman yang lebih detail dibandingkan dengan frekuensi 50

kHz, frekuensi 180 kHz pada laut dalam akan menghasilkan atenuasi yang tinggi.

Atenuasi adalah gejala pelemahan sinyal yang terjadi pada proses transmisi

gelombang suara pada medium air. Faktor-faktor yang mempengaruhi atenuasi

adalah absorpsi, refleksi dan refraksi gelombang suara.

Keunggulan lain dari SEABEAM 1050 D multibeam sonar adalah

menghasilkan data dengan standar IHO dan memiliki kemampuan yang sama

bagus untuk digunakan di laut dangkal ataupun laut kedalaman medium (L3

Communications ELAC Nautik GmbH, 2003).

Sumber: L3 Communications ELAC Nautik GmbH (2003)

Gambar 3.Jangkauan sapuan ELAC SEABEAM 1050 D (Frekuensi 50 kHz) terhadap kedalaman

2.4. Sedimen Dasar Laut

Sedimen laut meliputi fragmen-fragmen batuan dengan berbagai ukuran

dipengaruhi oleh masukan sedimen pada perairan tersebut. Informasi mengenai

sedimen sangat diperlukan untuk mengetahui biota-biota yang mendiami perairan

tersebut, selain itu juga sangat diperlukan untuk mengetahui kekuatan atu

kekokohan sedimen dalam menopang beban yang ada di atasnya seperti halnya

dalam pembangunan jembatan. Pujiyati (2008) menyatakan bahwa substrat dasar

perairan memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan biota yang ada

di dasar perairan seperti ikan demersal, baik ikan demersal besar maupaun ikan

demersal kecil.

Menurut asal usulnya sedimen dasar laut dapat digolongkan sebagai

berikut (Wibisono 2005):

1. Lithogenus: merupakan jenis sedimen yang berasal dari pelapukan batuan

dari daratan, lempeng kontinen termasuk yang berasal dari kegiatan

vulkanik. Sedimen ini memasuki kawasan laut melalui drainase air sungai.

2. Biogenous: merupakan jenis sedimen yang berasal dari organisme laut yang

telah mati terdiri atas remah-remah tulang, gigi-geligi dan

cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro.

3. Hydrogenous: merupakan jenis sedimen yang berasal dari komponen kimia yang larut dalam air laut dengan konsentrasi lewat jenuh sehingga menjadi

pengendapan di dasar laut.

4. Cosmogenous merupakan jenis sedimen yang berasal dari luar angkasa, partikel dari benda-benda angkasa ditemukan di dasar laut dan banyak

mengandung unsur besi sehingga mempunyai respon magnetik dan memiliki

Wentworth (1922) mengklasifikasikan jenis sedimen berdasarkan

ukurannya menjadi 6 jenis.

Tabel 1. Jenis sedimen dan ukurannya

Nama Partikel Ukuran (mm) Sedimen Nama Batu Bongkah/Boulder >256 Gravel Konglomerat dan

Bereaksi berdasarkan kebundaran partikel Kerakal/Cobble 64-256 Gravel

Kerikil/Pebble 2-64 Gravel

Pasir/Sand 0.0625-2 Sand Sandstone

Lanau/Silt 0.0039-0.0625 Silt Batu Lanau

Lempung/Clay <0.0039 Clay Batu Lempung

2.5. Klasifikasi Dasar Perairan

Informasi mengenai tipe dasar perairan termasuk vegetasi perairan secara

umum dapat digambarkan pada sinyal dan sebaran spasial echo, dimana sinyal ini

dapat disimpan dan divalidasi dengan posisi objek yang diperoleh menggunakan

Global Positioning System (GPS). Verifikasi hasil sampel dasar perairan harus

diobservasi melalui penyelaman atau dengan menggunakan kamera bawah air

(underwater camera) yang harus direkam bersamaan dengan akuisisi data akustik

sehingga pada saat verifikasi data yang ada dapat digunakan untuk

membandingkan tipe dasar perairan yang belum diketahui (Burczynski, 2002).

Nilai dari sinyal echo selain bergantung pada tipe dasar perairan

khususnya kekasaran dan kekerasan juga bergantung pada parameter alat seperti

frekuensi dan transducer beam width (Burczynski, 2002). Kloser et al., (2001)

dan Schlagintweit (1993) mengamati klasifikasi dasar laut dengan frekuensi

akustik yang berbeda. Dasar perairan yang memiliki ciri-ciri yang sama,

perbedaan indeks kekasaran diamati berdasarkan perbedaan dua frekuensi yang

perbedaan yang timbul dari frekuensi 40 dan 208 kHz disebabkan oleh perbedaan

penetrasi dasar laut berdasarkan frekuensi pada berbagai tipe dasar perairan.

Kagesten (2008) menjelaskan bahwa klasifikasi sedimen dapat dilakukan

dengan menganalisis nilai amplitudo, yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang

diterima oleh receiver dalam bentuk energi listrik (backscatter). Multibeam sonar

memiliki kemampuan untuk membedakan dasar laut melalui analisis nilai

amplitudo, sedimen yang keras akan memantulkan nilai amplitudo yang tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat kekerasan dan kekasaran dasar tersebut. Analisis

terhadap amplitudo dari gelombang suara yang kembali dapat menghasilkan

informasi mengenai struktur dan kekerasan dari dasar laut. Amplitudo dari

Multibeam sonar mempunyai sapuan dan detail yang lebih baik dibanding dengan

single beam, namun proses pengolahan data lebih kompleks. Berdasarkan penjelasan tersebut besaran amplitudo dapat dihitung dengan persamaan 3.

, I = Intensity [W/m2], I0 = 1012 W/m2………..(3)

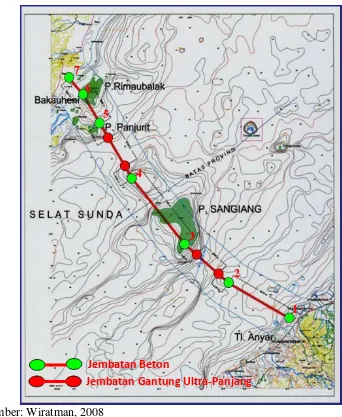

2.6. Ketentuan Pembangunan Jembatan

Gagasan untuk menghubungkan pulau-pulau di nusantara ini dicetuskan

oleh almarhum Prof. Sedyatmo yaitu menghubungkan pulau Sumatera dengan

pulau Jawa. Pada bulan April 1986, Bapak Presiden RI ke-2 meminta untuk

dilakukan studi kemungkinan-kemungkinan untuk merealisasikan gagasan

tersebut. Oleh karena itu, pada bulan Januari 1989 telah disepakati bersama

antara BPPT, Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum untuk melaksanakan

studi hubungan Jawa-Sumatera-Bali. Studi ini dikenal dengan nama “Tri Nusa

Ada 3 alternatif sarana penyeberangan selat Sunda yaitu terowongan di

bawah dasar laut, terowongan terapung dan jembatan panjang. Namun demikian,

selama pembuatan jembatan memungkinkan alternatif ini pada umumnya paling

murah dan memberikan berbagai keuntungan yang lebih baik dari pada alternatif

terowongan. Sehingga dalam usaha mewujudkan penyeberangan Selat Sunda

selanjutnya dilakukan studi kelayakan jembatan penyeberangan untuk

menentukan panjang bentang dan kedalaman pondasi yang paling optimal,

kemudian langsung dilanjutkan dengan desain. Diperkirakan jembatan ini

memiliki panjang total kurang lebih 27,4 km dan waktu pembangunan kurang

lebih 13 tahun.

Lingkup kerja pra-studi pembangunan jembatan Selat Sunda terdiri atas

empat paket, yaitu paket I pemetaan, paket II geologi, paket III pra desain dan

paket IV kajian lingkungan (Wiratman, 2008). Paket I meliputi topografi,

hidrografi (batimetri), sub bottom prifiling (profil dasar laut), oseanografi (arus,

gelombang, pasang surut), studi tsunami, side scan sonar test (citra dasar laut),

magnetometri (pendeteksian obyek logam) dan klimatologi & meteorology. Paket

II meliputi pengeboran dasar laut, studi geologi, geologi teknik, vulkanologi

seismologi dan rekayasa gempa studi geoteknik. Paket III meliputi studi

transportasi, desain geometri (alinyemen horisontal dan vertikal), studi banding,

studi material dan metode konstruksi pra desain jembatan (struktur atas/bawah),

uji terowongan angin, uji hidrodinamika (sedimentasi dan abrasi). Tahap IV

meliputi kajian fisika-kimia, biologi darat dan laut, sosial budaya dan kesehatan

2.6.1. Definisi Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewatkan

angkutan di atas suatu penghalang. Jembatan dibangun untuk memberikan ruang

bagi pejalan kaki, pemandu kenderaan atau kereta api di atas halangan tersebut.

Jembatan terdiri dari enam bagian pokok yaitu:

1. Bagian atas jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang berada pada

bagian atas jembatan, berfungsi menampung beban-beban yang

ditimbulkan oleh lalu lintas orang dan kendaraan dan juga yang lain

kemudian menyalurkannya kebangunan bawah.

2. Landasan yaitu bagian ujung bawah dari suatu bagian atas jembatan yang

berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan

bawah.

3. Bagian bawah jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang berada di

bawah struktur atas jembatan yang berfunsi untuk menerima/memikul

beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian

menyalurkannya ke pondasi.

4. Pondasi yaitu bagian struktur jembatan yang berfungsi untuk menerima

beban beban dari bangunan bawah dan menyalurkannya ke tanah.

5. Oprit yaitu timbunan tanah di belakang bangunan bawah jembatan yang

terletak pada kedua ujung pilar–pilar jembatan (abutment), timbunan

tanah ini harus dibuat sepadat mungkin untuk menghindari terjadinya

6. Bangunan pengaman jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang

berfunsi untuk pengamanan terhadap pengaruh sungai yang bersangkutan

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber: Ohio Department of Transportation (2012)

Gambar 4. Bagian pokok jembatan

2.6.2. Tiang Pondasi

Fungsi dari tiang pondasi adalah untuk mendukung seluruh bangunan di

atasnya dan mentransfer beban dari bangunan ke tanah atau batuan. Berbagai

tipe tiang yang digunakan dalam konstruksi pondasi sangat tergantung pada

beban yang bekerja pada pondasi tersebut selain tersedianya bahan yang ada,

juga cara-cara pelaksanaan pemancangannya. Klasifikasi tiang pondasi

berdasarkan tiang meneruskan beban dapat dibedakan menjadi dua (Usman et al.,

2004) yaitu :

1. Tiang tahanan ujung ( End Bearing Pile). Bila ujung tiang mencapai

tanah keras dengan kuat dukung tinggi, maka beban yang diterima akan

2. Tiang tahanan lekatan antara tiang dengan tanah (Friction piles). Bila

tiang dipancangkan pada tanah dengan nilai kuat gesek tinggi (jenis

tanah pasir), maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan

berdasarkan gesekan antara tiang dan tanah sekeliling tiang (Gambar 5b).

(a) (b)

Sumber: Usman et al., (2004)

17 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Pengukuran kedalaman laut atau pemeruman pada penelitian ini dilakukan

di perairan Selat Sunda yang dimaksudkan untuk mendapatkan data kedalaman

laut, morfologi dasar laut dan sebaran sedimaen yang terdapat pada perairan

tersebut. Survei ini perlu dilakukan terutama untuk memperoleh gambaran

kedalaman dasar laut dan hubungannya dengan konstruksi jembatan yang akan

dibangun sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.

Pemeruman dilakukan dengan menggunakan intrumen multibeam tipe SEA

BEAM 1050 D yang terdapat pada kapal riset Baruna Jaya IV (Lampiran 2) milik

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 27 Desember

2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat

5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan untuk

mendapatkan morfologi dasar perairan Selat Sunda sebagai perencanaan dalam

pembangunan Jembatan Selat Sunda yang rencananya akan mulai dijalankan pada

awal tahun 2014. Pengolahan data akustik dilakukan di Laboratorium Akustik

dan Instrumentasi Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Balai

Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Gambar 6. Peta lokasi penelitian di perairan Selat Sunda

3.2. Perolehan Data Penelitian 3.2.1 Data Pasang Surut

Data pasang surut diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional (BAKOSURTANAL) yang diambil pada bulan Desembar 2010. Stasiun

pengamatan pasang surut terletak di perairan Ciwandan, Banten yaitu pada

kordinat 6001’09” LS dan 105057’03” BT. Stasiun tersebut merupakan tempat

yang sangat dekat dengan daerah peneliatian. Menurut Hasanudin (2009) data

pasang surut yang digunakan sebaiknya data pasang surut lokasi penelitian atau

dari lokasi yang terdekat dengan daerah penelitian. Instrumen yang digunakan

adalah Tide Gauge Valeport 740 (Gambar 7), pengukuran dilakukan selama 30

hari dengan interval waktu pengambilan setiap 1 jam.

Pengukuran pasang surut dilakukan sesuai dengan ketetapan Special

Gambar 7. Tide gauge valeport 740

3.2.2 Data Sampel Coring

Data sampel coring diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan

Geologi Kelautan (PPPGL). Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada

pertengahan bulan Maret sampai dengan awal bulan April tahun 2010. Peralatan

yang digunakan dalam pengambilan contoh sedimen permukaan dasar laut adalah

Gravity core dan grab sampler (Gambar 8). Spesifikasi dari gravity core yang

digunakan dapat terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi gravity core

No Spesifikasi Satuan Alat

1 Diameter tabung 2,5 inchi

2 Panjang 100 cm

3 Pemberat 60 kg

4 Panjang kabel 150 m

5 Penggerak winch (penggerak mesin)

Penggunaan gravity core dan grab sampler bergantung pada kondisi

sedimen di lokasi pengambilan sampel. Penggunaan kedua peralatan dalam

yang maksimal, sehingga data yang dihasilkan dapat mewakili dan

menginterpretasikan sebaran sedimen di perairan Selat Sunda.

Gambar 8. Peralatan sampling sedimen pada kapal survei PPPGL; (a)gravity core, (b) grab sampler

3.2.3 Data Pemeruman

Pengambilan data akustik atau pemeruman dilakukan dengan

menggunakan instrumen SEA BEAM 1050 D multibeam sonar yang dioperasikan

dengan frekuensi 50 kHz. Sebelum dilakukan pemeruman, kapal yang digunakan

harus dilakukan koreksi offset, yaitu penentuan titik referensi kapal. Nilai offset

dari setiap sensor yang digunakan harus dihitung terhadap center line. Nilai offset

tersebut penting untuk melakukan koreksi dari beberapa sensor yang digunakan

terhadap sumbu salib kapal. Berikut merupakan offset dari multibeam ELAC SEA

BEAM 1050 D, DGPS Sea star 8200 VB yang digunakan untuk penentuan posisi

kapal dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS) dan Coda Octopus

F180 yang berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan

vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling) (Gambar 9).

Gambar 9. Posisi offset sensor pada Kapal Baruna Jaya IV

Coda Octopus F180 diasumsikan berada tepat pada posisi center line. Mekanisme koreksi offset dilakukan dengan pendekatan jarak dari masing-masing

instrumen tersebut dibuat nol sehingga ketiga instrumen tersebut diasumsikan

berhimpit (Djunarsjah, 2005). Pada sumbu x nilai -0,530 m artinya posisi offset

Seastar 8200 VB digeser ke arah kiri sejauh 0,530 m sedangkan pada sumbu z, draft transduser dinaikan sejauh 3,40 m sehingga diasumsikan berhimpit pada center line. Sistem navigasi yang digunakan dalam Kapal Baruna Jaya IV diatur

dalam perangkat lunak Hypack yang secara langsung terhubung dengan sistem

akuisisi data multibeam ELAC SEA BEAM 1050D.

Pengambilan sampel sedimen atau coring dilakukan oleh Pusat Penelitian

dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) pada pertengahan bulan Maret

sanpai dengan awal bulan Mei 2010. Pengambilan sampel sedimen tersebut

alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan pengolahannya pada penelitian

ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Perangkat Keras Perangkat lunak

Multibeam Sonar (SEA BEAM 1050 D) MB System (Basis Linux) Personal Computer (PC) Generic Mapping Tool (GMT)

Gravity core Caris HIPS & SIPS 6.1

Grab sampler ArcGis 7.2

Microsoft Excel 2007

Akuisisi data multibeam dilakukan menggunakan perangkat lunak

Hydrostar. Data yang telah diakuisisi selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak CARIS HIPS and SIPS 6.1 dan MB Systems. Perangkat lunak CARIS HIPS

and SIPS 6.1 digunakan untuk mengolah nilai kedalaman sehingga didapatkan produk akhir berupa peta batimetri yang divisualisasikan menggunakan perangkat

lunak Generic Mapping Tool (GMT ) baik secara dua dimensi maupun tiga

dimensi. Perangkat lunak MB Systems digunakan untuk melakukan klasifikasi

dasar perairan dengan mencocokan nilai amplitudo yang sudah diinterpolasi

dengan data hasil coring. Informasi yang telah didapatkan kemudian digunakan

sebagai informasi utama dalam perencanaan peletakan tiang jembatan. Gambar

10 merupakan diagram alir sistem akuisisi dan pengolahan data multibeam ELAC

Gambar 10. Diagram alir perolehan data multibeam sonar

3.3. Pemrosesan Data

3.3.1 Pemrosesan Data Pasang Surut

Data pasang surut diolah dengan menggunakan Metode admiralty. Metode

admiralty merupakan metode pengolahan data pasut yang disederhanakan untuk

menentukan amplitudo (A) dan fase (G) dari komponen-komponen utama pasang

surut. Pengolahan data pada metode admiralty sangat sederhana yaitu hanya

dengan memasukkan nilai tinggi pasang surut pada program admiralty. Proses

ini akan menghasilkan konstanta pasang surut yang akan digunakan dalam

penentuan tipe pasut dengan bilangan formzahl. Penentuan tipe pasut dengan

menggunakan rumus Formzahl adalah sebagai berikut : XSE* Data Processing

MB system

GMT 2D dan 3D GMT

XSE* Data Processing Caris HIPS and SIPS

……….…(4)

Keterangan:

F = nilai Formzahl

K1 dan O1 = amplitudo komponen pasut diurnal

M2 dan S2 = amplitudo komponen pasut semidiurnal

Dengan kisaran nilai Formzahl:

0.00 < F ≤ 0,25 = tipe pasut semidiurnal

0,25 < F ≤ 1,50 = tipe pasut campuran cenderung semidiurnal 1,50 < F ≤ 3,00 = tipe pasut campuran cenderung diurnal F ≥ 3,00 = tipe pasut diurnal

Setelah bilangan formzahl diperoleh, maka dapat ditentukan tipe pasang

surut pada lokasi penelitian. Secara garis besar langkah yang digunakan pada

metode admiralty tampak seperti pada diagram alir di bawah ini.

Gambar 11. Diagram alir pengolahan data pasang surut dengan metode admiralty Tipe Pasang Surut

Lihat Kisaran

Bilangan Formzahl

Diperoleh Konstanta Pasang Surut Input Data Pasang Surut

Hitung Konstanta dengan

Rumus Formzahl

3.3.2 Pemrosesan Data Kedalaman

Pengolahan data kedalaman dilakukan menggunakan perangkat lunak

CARIS HIPS&SIPS 6.1 milik BPPT dengan nomor seri CW9605878. Tahap awal pengolahan data adalah pembuatan file kapal (Vessel file). Vessel file berisi nilai

jarak setiap sensor yang direferensikan terhadap titik pusat kapal (centre line).

Proses berikutnya, yaitu pembuatan proyek baru (create new project) denga

menggunakan vessel file yang telah dibuat. Setelah proyek dibuat, data

kedalaman dalam bentuk *XSE diubah menjadi hsfmenggunakan menu

Conversion Wizard sehingga data tersebut dapat diproses dalam perangkat lunak

CARIS HIPS&SIPS 6.1.

Data kedalaman tersebut selanjutnya dikoreksi (Clean Auxiliary Sensor

Data) menggunakan menu Swath Editor untuk menghilangkan ping yang

dianggap buruk, menu Altiutde Editor dan Navigation Editor kemudian digunakan

untuk menghilangkan pengaruh pergerakan dan kecepatan kapal yang memiliki

nilai diluar kisaran. Setelah koreksi data dilakukan kemudian masukan parameter

yang mempengaruhi nilai kedalaman, yaitu pasang surut dan kecepatan

gelombang suara masing-masing melalui menu Load Tide dan Sound Velocity

Correction. Data tersebut kemudian digabungkan (Merging) untuk mendapatkan hasil akhir berupa peta batimetri. Peta batimetri tersebut kemudian diexport

kedalam bentuk ASCII sehingga dapat divisualisasikan menggunakan GMT

secara tiga dimensi. Gambar 12 merupakan diagram alir pemrosesan data data

Gambar 12. Diagram alir pemrosesan data kedalaman pada perangkat lunak CARIS HIPS&SIPS 6.1

Swath Editor

Altitude Editor

Navigation Editor Clean Auxiliary Sensor

Data

Convert Raw Data Create New Project Create a Vessel File

GMT 3D Merge

Product Surface Base Surface New Field Sheet

Export to ASCII

Sound Velocity Correction

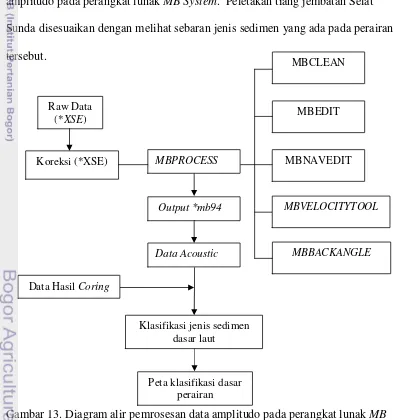

3.3.3 Pemrosesan Data Amplitudo

Data amplitudo yang diperoleh harus dilakukan beberapa kalibrasi

menggunakan softwawe MB System. Beberapa kalibrasi yang dilakukan adalah

kedalaman perairan, kecepatan suara dan navigasi kapal. Masing-masing beam

akan memancarkan gelombang suara hingga mengenai dasar perairan yang

kemudian dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Sinyal yang diterima

receiver akan disimpan dengan format *.XSE, data ini merupakan data mentah. MBCLEAN merupakan proses penyaringan secara otomatis yang

dilakukan oleh alat untuk beam yang menghasilkan nilai buruk. MBEDIT

merupakan tindak lanjut MBCLEAN dengan memberikan visualisasi terhadap nilai

kedalaman yang akan dikoreksi. MBNAVEDIT merupakan kalibrasi yang

dilakukan terhadap gerakan kapal seperti heave, picth dan roll.

MBVELOCITYTOOL merupakan proses kalibrasi terhadap besarnya kecepatan suara selama pengambilan data berlangsung. MBBACKANGEL

merupakan kalibrasi yang dilakukan dengan cara memunculkan tabel amplitudo

dengan grazing angel yang digunakan sebagai acuan untuk nilai amplitudo

dengan kedalaman. MBPROSES meruapakan proses yang dilakukan untuk

mengabungkan semua kalibrasi dan menghasilkan keluaran data dengan format

*.mb94.

Klasifikasi dasar perairan merupakan pemetaan sebaran jenis sedimen

yang terdapat pada suatu perairan. Sedimen pada suatu perairan cenderung

didominasi oleh satu atau beberapa jenis partikel, akan tetapi mereka tetap terdiri

dari ukuran yang berbeda-beda (Hutabarat dan Evants, 1985). Setiap sampel

diketahui dengan cara mencocokkan posisi atau kordinat pada sampel coring

dengan data hasil ekstrak. Penentuan nilai amplitudo dilakukan pada titik

kordinat pada beam yang memiliki kordinat sama dengan posisi sampel coring,

kemudian diambil beberapa penarikan contoh nilai amplitudo di sekitar titik

sampel coring serta pada ping sebelum dan sesudah pada beam yang sama di

pengambilan coring.

Proses berikutnya adalah menampilkan peta sebaran sedimen berdasarkan

nilai amplitudonya. Gambar 13 merupakan diagram alir pemrosesan nilai

amplitudo pada perangkat lunak MB System. Peletakan tiang jembatan Selat

Sunda disesuaikan dengan melihat sebaran jenis sedimen yang ada pada perairan

tersebut.

Gambar 13. Diagram alir pemrosesan data amplitudo pada perangkat lunak MB System

Koreksi (*XSE) MBPROCESS MBNAVEDIT

29 4.1. Pasang Surut

Pasang surut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya

permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi

dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari dan

bulan. Data hasil pengamatan diuraikan menjadi komponen harmonik. Hasil

akhir perhitungan dengan menggunakan metode admiralty dapat dilihat pada

Tablel 4 berikut.

Tabel 4. Konstanta harmonik di lokasi penelitian

S0 M2 S2 N2 K1 O1 M4 MS4 K2 P1

S0 = Muka laut rata-rata (mean sea level)

M2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh posisi bulan

S2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh posisi matahari

N2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh perubahan jarak bulan

K1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi bulan dan matahari

O1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi bulan

M4 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh pengaruh ganda M2

MS4 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh interaksi antara M2 dan S2

K2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh perubahan jarak matahari

P1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi matahari

Konstanta harmonik tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan,

yaitu koreksi batimetri. Menurut Sasmita (2008) untuk mengurangi kesalahan,

nilai kedalaman yang didapatkan dari pemeruman dikoreksi dengan menggunakan

nilai Mean Sea Level (MSL) sehingga menghasilkan data kedalaman yang akurat.

atau chart datum yang dapat digunakan sebagai referensi ketinggian dengan

diikatkan ke bench mark.

Berdasarkan konstanta harmonik di atas diperoleh nilai bilangan formzahl

sebesar 0,52. Hal ini menujukkan bahwa pada lokasi penelitian mempunyai tipe

pasang surut campuran. Hasil ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Witasari dan Rubiman (2003),

menjelaskan pasang surut di perairan Selat Sunda memiliki tipe pasang surut

campuran dominan ganda. Gambar 14 menunjukan pasang surut di lokasi

penelitian dengan sumbu x sebagai waktu pengambilan data dan sumbu y sebagai

tinggi pasang surut. Nilai kisaran pasang surut di lokasi penelitian sebesar

0,85-1,68 m.

Gambar 14. Pasang surut di lokasi penelitian pada bulan Desember 2010

Pasang surut tipe campuran merupakan tipe pasang surut yang

memungkinkan dalam sehari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut

dengan tinggi dan periode yang berbeda. Data pasang surut pada suatu wilayah

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur,

khususnya dalam pemodelan desain konstruksi. Nilai MSL yang diperoleh 136,5

pemeruman. Nilai MSL diartikan sebagai tinggi muka air rata-rata antara muka

air tinggi rata-rata dan muka air rendah rata-rata, elevasi ini sering digunakan

sebagai referensi elevasi di daratan. Siswanto (2010) menyatakan bahwa tipe

pasang surut campuran mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran

dan distribusi sedimen permukaan dasar, sehingga hal demikian sesuai bila pada

perairan ini akan dibangun sebuah jembatan.

4.2. Profil Batimetri

Profil batimetri dapat memberikan informasi mengenai struktur dan asal

pembentukan dasar laut karena dasar perairan sendiri dapat berupa pasir, lumpur,

atau batuan. Profil batimetri merupakan informasi awal dalam pertimbangan

kegiatan bawah laut seperti pemasangan kabel dan peletakan pipa bawah laut.

Kemiringan dan unsur yang menyusun dasar perairan merupakan hal yang sangat

dipertimbangkan dalam kegiatan tersebut. Jalur pipa dan kabel bawah laut

ditentukan secara optimal dengan mengacu pada peta geologi dasar laut.

Perairan Selat Sunda merupakan perairan yang sangat unik karena perairan

tersebut mendapatkan pengaruh dari dua perairan yang berbeda yaitu dari perairan

Laut Jawa sebagai perairan dangkal dan dari perairan Samudra Hindia. Gambar

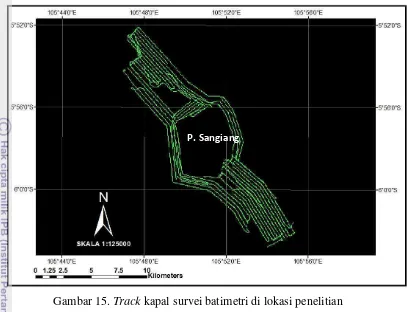

15 merupakan jalur atau track kapal survei batimetri yang dilakukan di lokasi

Gambar 15. Track kapal survei batimetri di lokasi penelitian

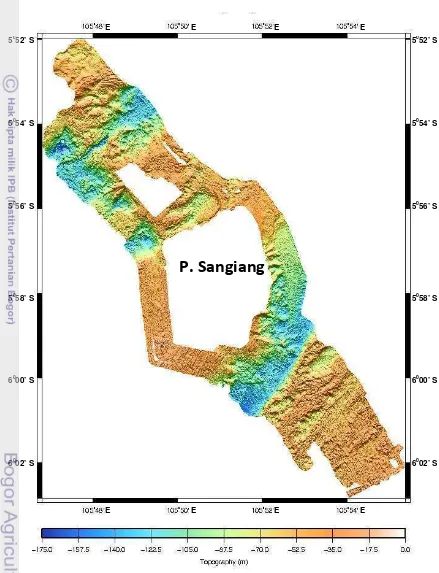

Profil batimetri perairan Selat Sunda mempunyai gradasi yang nyata, hal

tersebut ditunjukkan dari hasil pemeruman kedalaman bervariasi antara 17,5 m

sampai dengan 175 m. Perubahan kedalaman terjadi secara bergradasi mulai dari

perairan Banten dan berangsur-angsur bertambah dalam menuju ke perairan

Lampung.

Nilai keakuratan data yang diperoleh selama akuisisi dijaga agar selalu

tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan peta batimetri yang akurat.

Berdasarkan ketentuan IHO Tahun 2008, lokasi penelitian termasuk dalam orde

dua dengan ketelitian horizontal sebesar 150 meter. Spasi lajur perum maksimum

orde ini yaitu empat kali kedalaman rata-rata. Special Publication No. 44

(S.44)-IHO Tahun 1998 menjelaskan bahwa skala pemeruman menentukan resolusi dari

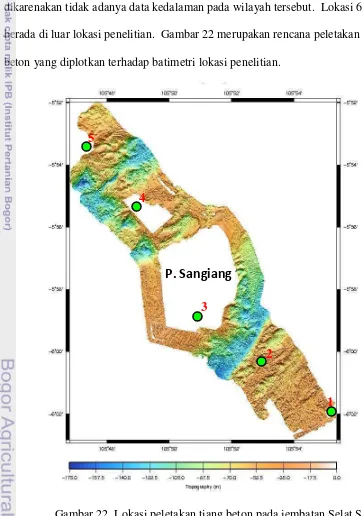

peta batimetri yang dihasilkan (Lampiran 3). Gambar 16 merupakan profil tiga

dimensi batimetri lokasi penelitian.

Gambar 16. Profil 3 dimensi batimetri lokasi penelitian

E E E E

50 52’ S

50 54’ S

5056’ S

50 58’ S

6000’ S

6002’ S

E E E E

50 52’ S

50 54’ S

5056’ S

50 58’ S

6000’ S

6002’ S

Gambar 16 menunjukkan profil batimetri Selat Sunda yang diperoleh dari

hasil pemeruman, dimana pada gambar tersebut terlihat pola batimetri yang tidak

rata. Hasil pemeruman menujukkan bahwa perairan ini termasuk dalam kategori

perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata antara 35-52,5 m. Kedalaman

perairan yang terdeteksi menunjukkan adanya variasi kedalaman yang berbeda

untuk setiap posisi lintang dan bujur, ada yang berupa paparan dan ada juga yang

berupa slope.

Kedalaman tertinggi berada kordinat 5054’32,14” LS dan 105047’19,21” BT

dengan nilai kedalaman antara 157,5-175,5 m. Posisi tersebut merupakan sebuah

palung, yaitu dasarlaut yang dalam yang biasanya diakibatkan oleh menyusupnya

lempeng samudera ke bawah lempeng benua. Jadi lokasi palung berada di

daerah-daerah tumbukan lempeng benua dan samudera. Kedalaman palung

sangat berbeda dengan kedalaman di daerah sekitarnya. Selain itu juga palung

terdapat pada kordinat 6000’58,12” LS dan 105051’46,38” BT. Palung pada

kordinat ini terbentuk lebih lebar namun memiliki kedalaman yang berbeda, yakni

lebih dangkal berkisar antara 140-157,5 m.

4.3. Klasifikasi Dasar Perairan

Sedimen laut merupakan akumulasi dari mineral-mineral dan

pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran cangkang dan tulang dari

organisme laut serta beberapa partikel lain yang terbentuk melalui proses kimia

yang terjadi di laut (Gross, 1999). Selat sunda mempunyai jenis sedimen yang

beragam, menurut Helfinalis (2003) jenis sedimen di dasar perairan Selat Sunda

Jenis sedimen clayey silt tersebar dari perairan barat Banten hingga ke sisi

perairan timur Bakauhuni. Penyebaran tersebut sangat dipengaruhi oleh aktifitas

arus yang melintasi perairan Selat Sunda.

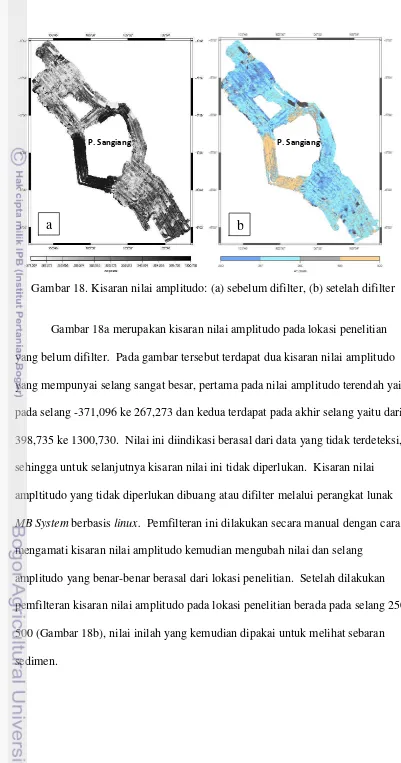

Klasifikasi jenis sedimen dasar laut dapat dilakukan dengan menggunakan

nilai sebaran amplitudo, yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang diterima oleh

receiver dalam bentuk energi listrik. Data amplitudo difilter dan diinterpolasi

dengan menggunakan metode Gaussian Weighted Mean. Pemilihan metode

tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai amplitudo seluruh lokasi

pemeruman. Gaussian Weighted Mean melakukan pemfilteran terhadap data

amplitudo dari setiap beam. Amplitudo pada metode ini merupakan fungsi

eksponensial dari arah antar beam dan normal factor. Nilai amplitudo yang

digunakan sebagai patokan dalam klasifikasi jenis sedimen dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti source level, frekuensi yang digunakan, sudut datang,

jarak kolom air, kekerasan, kekasaran, ukuran butiran, densitas dan luas

permukaan (Urick, 1983).

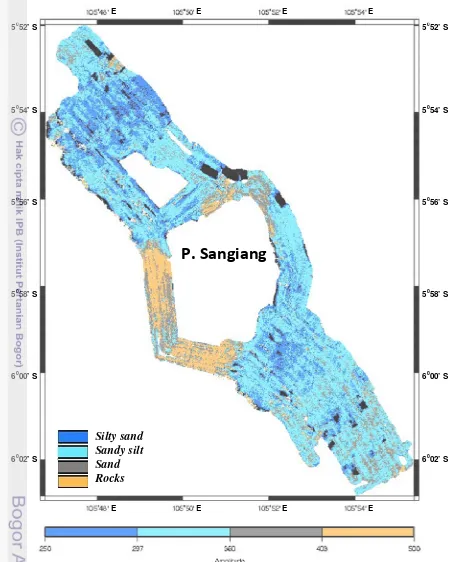

Berdasarkan data survei PPPGL terdapat 22 stasiun pengambilan data

sampel coring dengan jenis sedimen yang teridentifikitasi yaitu silty sand, sandy

silt, sand dan rocks (Lampiran 4). Setiap sampel coring memiliki data posisi atau kordinat, kordinat tersebut dioverlay terhadap nilai amplitudo yang dihasilkan dari

hasil pemeruman. Setiap jenis sedimen akan mempunyai kisaran amplitudo, nilai

inilah yang digunakan untuk klasifikasi dasar perairan. Kisaran nilai amplitudo

Gambar 17. Grafik sebaran nilai amplitudo berdasarkan data coring

Pengambilan data sampel coring dilakukan di sekitar jalur penelitian.

Gambar 17 menunjukkan sebaran nilai ampltitudo dasar perairan yang diperoleh

dari data pemeruman yang telah diekstrak dengan mencocokkan kordinat sampel

coring. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut diperoleh sebaran nilai amplitudo

dengan nilai minimum sebesar 250 dan nilai maksimum sebesar 500. Kisaran

nilai amplitudo tersebut didasarkan pada jenis sedimen yang ditemui dari hasil

pengambilan sampel coring, dimana terdiri atas empat jenis sedimen yaitu, silty

sand, sandy silt, sand dan rocks. Keempat jenis sedimen tersebut kemudian

diplotkan kedalam peta klasifikasi dasar perairan.

Penelitian mengenai klasifikasi jenis sedimen dasar laut menggunakan

nilai amplitudo dicocokkan dengan hasil pengambilan sampel coring telah

dilakukan oleh Aritonang pada tahun 2010 di perairan Labuhan Maringgai

(Lampung)-Bojonegara (Banten) menggunakan data multibeam Elac Seabeam

pertimbangan dalam kegiatan peletakan pipa bawah laut di perairan Balongan,

Indramayu. Hasil penelitian tersebut menujukkan sebaran sedimen di lokasi

penelitain dengan kisaran ampltitudo tertentu yang bergantung pada jenis

sedimennya. Tabel 5 memperlihatkan kisaran ampltitudo dan jenis sedimen dari

penelitian yang pernah dilakukan.

Tabel 5. Kisaran ampltitudo dan jenis sedimen di lokasi penelitian

Peneliti Kisaran

Amplitudo

Jenis Sedimen Ukuran Butiran

(mm)

Aritonang (2010)

311-352 Silty clay 0,004-0,062

352-399 Clayey silt <0,004

399-428 Sandy silt 0,062-2

Gumbira (2011)

300-350 Silt 0,01-0,08

350-400 Silty clay 0,008-0,01

400-450 Clayey silt 0,001-0,01

Penelitian ini (2012)

250-297 Silty Sand 0,004-0,04

297-360 Sandy Silt 0,04-0,062

360-403 Sand 0,062-2

403-500 Rocks > 256

Dasar perairan laut memiliki karakteristik memantulkan dan

menghamburkan kembali gelombang suara seperti halnya permukaan perairan

laut. Perbedaan nilai amplitudo yang didapatkan disebabkan kedalaman kolom

perairan dan ukuran butiran sedimen yang berbeda (Urick, 1983). Nilai amplitudo

yang berada di luar kisaran dianggap sebagai data yang tidak terdeteksi. Nilai

amplitudo difilter sehingga hanya dihasilkan nilai amplitudo dari lokasi penelitian.

Nilai inilah yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat sebaran sedimen

di lokasi penelitian. Gambar 18 merupakan perbedaan antara nilai ampltitudo

Gambar 18. Kisaran nilai amplitudo: (a) sebelum difilter, (b) setelah difilter

Gambar 18a merupakan kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian

yang belum difilter. Pada gambar tersebut terdapat dua kisaran nilai amplitudo

yang mempunyai selang sangat besar, pertama pada nilai amplitudo terendah yaitu

pada selang -371,096 ke 267,273 dan kedua terdapat pada akhir selang yaitu dari

398,735 ke 1300,730. Nilai ini diindikasi berasal dari data yang tidak terdeteksi,

sehingga untuk selanjutnya kisaran nilai ini tidak diperlukan. Kisaran nilai

ampltitudo yang tidak diperlukan dibuang atau difilter melalui perangkat lunak

MB System berbasis linux. Pemfilteran ini dilakukan secara manual dengan cara

mengamati kisaran nilai amplitudo kemudian mengubah nilai dan selang

amplitudo yang benar-benar berasal dari lokasi penelitian. Setelah dilakukan

pemfilteran kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian berada pada selang

250-500 (Gambar 18b), nilai inilah yang kemudian dipakai untuk melihat sebaran

sedimen.

a

b

Peta klasifikasi dasar perairan memperlihatkan sebaran jenis sedimen yang

teramati secara spasial melalui pemeruman. Data hasil pemeruman yang diolah

menjadi peta klasifikasi dasar perairan merupakan hasil olahan nilai amplitudo

yang terdeteksi. Klasifikasi dasar perairan pada penelitian ini dimulai dari

perairan di sekitar Banten sampai ke perairan Lampung. Kisaran nilai amplitudo

dari 250-500 terdiri atas empat jenis sedimen, dimana setiap jenis sedimen

mempunyai kisaran nilai amplitudo yang berbeda-beda.

Perairan Selat Sunda merupakan perairan yang sangat unik, hal demikian

terlihat pada sebaran sedimen yang berbeda dengan perairan yang lain. Perairan

Selat Sunda mendapatkan pengaruh dari dua perairan yang mempunyai karakter

berbeda yaitu Laut Jawa dan Samudera Hindia. Laut Jawa relatif mempunyai

aktifitas oseanografi yang lemah, berbeda dengan perairan Samudera Hindia yang

mempunyai aktifitas oseanografi yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut

berpengaruh terhadap sebaran sedimen di sekitar Pulau Sangiang, dimana pada

sebelah barat pulau sangiang jenis sedimen didominasi oleh rocks dan di sebelah

timur didominasi oleh sandy silt. Hal ini terjadi karena energi atau arus yang

berasal dari perairan Samudera Hindia lebih besar dari arus Laut Jawa yang

bergerak ke arah perairan Selat Sunda, sehingga partikel yang berukuran kecil

akan terbawa oleh energi atau arus yang berasal dari perairan Samudera Hindia ke

sebelah timur dan timur laut Pulau Sangiang. Gambar 19 merupakan peta

Gambar 19. Peta klasifikasi jenis sedimen dasar perairan di lokasi penelitian

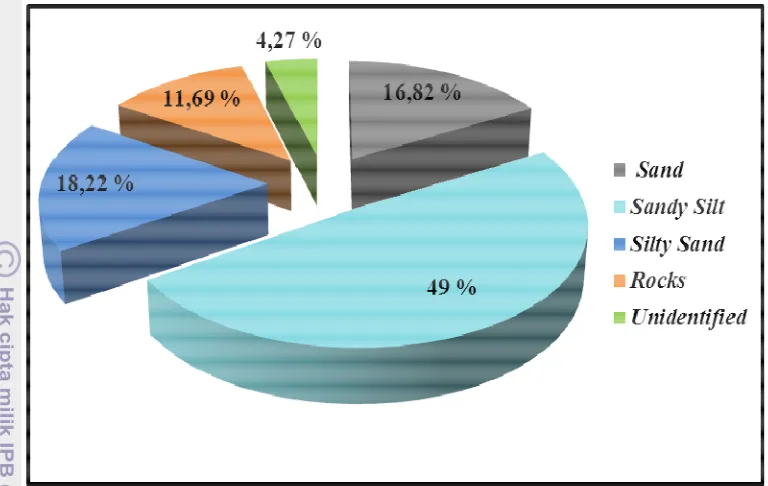

Klasifikasi jenis sedimen dasar perairan yang terlihat pada gambar di atas

sebagian besar ditutupi oleh jenis sedimen sandy silt dengan persen penutupan Silty sand

Sandy silt Sand Rocks

P. Sangiang

5052’ S

5054’ S

5056’ S

5058’ S

6000’ S

60 02’ S

5052’ S

5054’ S

5056’ S

5058’ S

6000’ S

60 02’ S

E E E E

sebesar 49%. Kisaran nilai amplitudo jenis sedimen ini berada pada 297-360.

Sandy silt di lokasi penelitian menyebar secara merata yaitu dari perairan di sekitar Banten sampai ke perairan Lampung. Helfinalis (2003) menyatakan

bahwa endapan sedimen di perairan Ciwandan dan perairan Anyer didominasi

oleh kerikil dan pasir. Jenis sedimen berikutnya yaitu silty sand dengan persen

penutupan sebesar 18,22%. Jenis sedimen ini terfokus pada perairan Selatan

Lampung yaitu pada kordinat 5052’-5056’ LS dan 105047’-105050’ BT. Selain itu

silty sand juga berada di sebelah selatan Pulau Sangiang. Rocks atau batuan hanya berada di sebelah barat Pulau Sangiang dengan persen penutupan sebesar

11,69%. Jenis batuan dari hasil coring merupakan batuan yang berupa

pecahan-pecahan karang. Jenis sedimen yang terakhir yaitu sand dengan persen penutupan

sebesar 16,82% yang berada di sekitar pulau Sangiang dan sebagian kecil

menyebar di sepanjang jalur penelitian.

Pada peta klasifikasi dasar perairan terdapat spot-spot yang berwarna

hitam, bagian ini merupakan bagian yang tidak teridentikasi atau bagian yang

tidak termasuk ke dalam selang nilai amplitudo yang ada. Nilai amplitudo yang

lebih besar dari 500 diartikan bahwa jenis sedimen yang tidak teridentifikasi lebih

keras dari jenis sedimen rocks sedangkan nilai amplitudo yang lebih kecil dari 250

diartikan bahwa jenis sedimen lebih lunak dari silty sand. Dengan demikian nilai

amplitudo yang lebih besar dari 500 dan lebih kecil dari 250 dikatakan sebagai

kelas yang tidak teridentifikasi. Jenis sedimen yang tidak teridentifikasi memiliki

persen penutupan sebesar 4,27%. Gambar 20 merupakan presentasi sebaran

Gambar 20. Persentase sebaran sedimen di lokasi penelitian

Sedimen di laut tersusun oleh 4 komponen pokok yang diklasifikasikan

berdasarkan asal-usulnya, yaitu sebagai sedimen terigenik (dari daratan dan

lingkungan vulkanik), biogenik (dari aktifitas organisme), halmirogenik (dari

reaksi inorgenik) dan kosmogenik (dari luar angkasa). Menurut Rubiman (2003),

sedimen di perairan Selat Sunda tersusun dari endapan biogenik, terigenik dan

halmirogenik. Jenis sedimen pada penelitian ini umumnya didominasi oleh jenis

sedimen golongan biogenik yaitu jenis sedimen yang berasal dari organisme laut

yang telah mati terdiri atas remah-remah tulang, gigi-geligi dan

cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro. Hasil coring menunjukkan jenis

sedimen pada lokasi penelitian berasal dari cangkang-cangkang organisme dan

4.4. Ketentuan Pembangunan Jembatan

Penelitian ini mengkaji pra-studi pembangunan jembatan Selat Sunda

hanya pada dua parameter dari paket I yaitu profil batimetri dan pasang surut.

Profil batimetri di perairan Selat Sunda sangat bervariasi, seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya kedalamannya bergradasi mulai dari perairan Banten yang

berangsur-angsur bertambah dalam menuju ke perairan Lampung. Berdasarkan

hasil pemeruman yang telah dilakukan kedalaman berkisar antara 17,5-175 m.

Perairan Selat Sunda yang merupakan penghubung Pulau Sumatera dan

Pulau Jawa memiliki kondisi batimetri yang sangat bervariasi. Pada umumnya

perairan sebelah timur bagian utara Selat Sunda cukup dangkal dengan kedalaman

rata-rata berkisar antara 20 hingga 80 m, sedangkan untuk perairan sebelah barat

bagian selatan Selat Sunda pada umumnya masih terpengaruh oleh kedalaman

dari Samudera Hindia yaitu kedalamannya lebih dari 100 m. Informasi

kedalaman ini merupakan informasi awal yang sangat penting untuk melihat

dimana lokasi peletakan tiang beton yang cocok agar dapat menopang beban

dalam jangka waktu yang sangat lama. Gambar 21 merupakan rencana peletakan

Sumber: Wiratman, 2008

Gambar 21. Rencana peletakan tiang beton dan jembatan gantung ultra panjang pada jembatan Selat Sunda

Berdasarkan hasil penelitian ini rencana peletakan tiang tersebut bisa

dikatakan sesuai, dengan melihat kedalaman pada lokasi satu (Gambar 21).

Lokasi tersebut mempunyai kedalaman berkisar 17-35 m, dimana pada lokasi

tersebut terdapat punggungan laut. Menurut Usman et al., 2004 menyatakan

bahwa punggungan laut dapat berfungsi sebagai tempat peletakan tiang pondasi di

laut. Namun untuk mengetahui kekuatan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

seperti dikorelasikan dengan data seismik. Hal yang sama terlihat pada lokasi 2, J

JeemmbbaattaannBBeettoonn

J

JeemmbbaattaannGGaannttuunnggUUllttrraa--PPaannjjaanngg

1 2

3 4

adanya punggungan laut yang lebih besar daripada wilayah 1. Pemasangan tiang

berikutnya akan dilakukan di daratan Pulau Sangiang, dimana pada daerah ini

tidak dilakukan pengamatan. Peletakan tiang pada Pulau Sangiang perlu

dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai struktur tanah pada pulau tersebut.

Lokasi 4 dan 5 tidak dapat ditentukan kesesuaian peletakan tiang, hal ini

dikarenakan tidak adanya data kedalaman pada wilayah tersebut. Lokasi 6 dan 7

berada di luar lokasi penelitian. Gambar 22 merupakan rencana peletakan tiang

beton yang diplotkan terhadap batimetri lokasi penelitian.

Gambar 22. Lokasi peletakan tiang beton pada jembatan Selat Sunda

1 5

4

3

Ketinggian tiang peyangga juga harus diperhatikan karena antara Pulau

Prajurit dan Pulau Sangiang merupakan jalur Alur Layar Kepulauan Indonesia

(ALKI), sehingga adanya jembatan Selat Sunda diharapkan tidak akan

mengganggu aktifitas pelayaran pada perairan tersebut.

Selain kedalaman perairain peletakan tiang juga memperhatikan jenis

sedimen pada wilayah yang akan dijadikan tempat penempatan tiang. Lokasi 1

dan 2 memiliki jenis sedimen sandy silt, jenis sedimen ini merupakan jenis

sedimen yang mempunyai gaya gesek yang tinggi. Menurut Usman et al, (2004)

jenis tiang yang digunakan adalah tiang tahanan lekatan antara tiang dengan

tanah (Friction piles) yaitu bila tiang dipancangkan pada tanah dengan nilai kuat

gesek tinggi (jenis tanah pasir), maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan

berdasarkan gesekan antara tiang dan tanah di sekeliling tiang.

Pasang surut dilokasi penelitian merupakan tipe pasang surut campuran

yaitu memungkinkan dalam sehari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air

surut dengan tinggi dan periode yang berbeda. Tipe pasang surut pada lokasi

penelitian menunjukkan range yang tidak begitu besar antara kondisi pasang dan

pada saat surut. Siswanto (2010) menyatakan bahwa tipe pasang surut ini

mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran dan distribusi sedimen

permukaan dasar laut. Hal tersebut dirasa cocok apabila pada perairan ini akan

dibangun jembatan karena aktifitas gerusan sedimen yang relatif kecil. Namun

untuk lebih memastikan perlu dilakukan pengamatan lebih serius terhadap arus,

47

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pasang surut di lokasi penelitian termasuk kedalam jenis campuran. Nilai

MSL yang diperoleh 136,5 cm, nilai inilah yang digunakan dalam pengoreksian

data kedalaman dari hasil pemeruman. Profil batimetri perairan Selat Sunda

mempunyai gradasi yang nyata, hal tersebut ditunjukkan dari hasil pemeruman

kedalaman bervariasi antara 17,5 m sampai dengan 175 m. Berdasarkan hasil

pemeruman terdapat dua palung dengan kedalaman dan ukuran yang berbeda.

Klasifikasi jenis sedimen dasar laut dapat dilakukan dengan menggunakan nilai

sebaran amplitudo yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang diterima oleh

receiver dalam bentuk energi listrik. Hasil pemeruman menunjukkan kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian berkisar antara 250-500, dimana pada selang

nilai amplitudo tersebut terdapat empat jenis sedimen yaitu silty sand, sandy silt,

sand dan rocks.

Berdasarkan hasil penelitian ini rencana peletakan tiang bisa dikatakan

sesuai yaitu pada lokasi 1 dan 2. Kedua lokasi tersebut merupakan punggung laut

dengan kedalaman berkisar antara 17-35 m, namun untuk mengetahui kekuatan

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti dikorelasikan dengan data seismik.

Selain itu, perairan Selat Sunda memiliki tipe pasang surut campuran dimana tipe

pasang surut ini mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran dan

5.2. Saran

Disarankan untuk penelitian berikutnya dalam bidang yang sama

menggunakan data yang lengkap, sehingga dalam interpretasi tidak mengalami

kesulitan. Selain itu juga perlu dilakukan pengkajian khusus mengenai jenis

sedimen dan lapisannya serta kecepatan arus, baik arus permukaan maupun arus

JEMBATAN SELAT SUNDA

AHMAD SIROJI

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

KOMPUTASI DATA

MULTIBEAM SONAR

UNTUK

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT

SUNDA

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.

Bogor, Desember 2012

Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dibimbing oleh HENRY M. MANIK dan DJOKO HARTOYO

Jembatan merupakan suatu kontruksi yang dibangun untuk sarana transportasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan

pembangunan jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang relevan agar berjalan dengan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan pembangunan jembatan Selat Sunda.

Pemeruman dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat 5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan Kapal Baruna Jaya IV. Alat yang digunakan untuk penentuan posisi yaitu DGPS Sea star 8200 VB yang bekerja dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS). Coda Octopus F180 berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling). Perangkat lunak Caris HIPS&SIPS 6.1. digunakan untuk mengolah data kedalaman, sedangkan untuk untuk

mendapatkan nilai amplitudo yang digunakan untuk klasifikasi sedimen dasar laut menggunakan perangkat lunak MB-System berbasis linux.

Pasang surut di lokasi penelitian termasuk ke dalam tipe campuran,

Construction at Sunda Strait. Supervised by HENRY M. MANIK and construction of the bridge is running efficiently. The purpose of this research is to apply the instrument hydroacoustic of multibeam sonar to measure sea water depths and to map the distribution of sediment types. Survey conducted in Sunda Strait on the coordinates of 5052’-6002’S and 105045’-106054’E. Data acquisition done by using hydrostar software. Bathymetry data was processed with Caris HIPS&SIPS. Data amplitude was processed with MB Systems to make sediment classification. Tides in research area is mixture type, where tidal type is suitable for the construction of the bridge was held because tidal type has a relatively small effect on the scatter and distribution of sea floor sediments. Depth research area have range from 17,5-175 m, there are several ridge sea that can be used as a laying pole bridge. There are two locations considered suitable on location 1 and 2, where both the location is ridge sea with depth range17-35 m. The type of sediment obtained by processing data amplitude and core of sample sediment. The types of sedimen in research area are silty sand, sandy silt, sand and rocks. Sediment is dominated by sandy silt with percent coverage of 49%. Location 1 and 2 have a sandy silt sediment. The pole type that fits is the pillar of the prisoner's coherency between the pole to the ground (Friction piles), when the pole to stick on the ground with powerful high friction values such as sand, then load that is accepted by the mast will be withheld based on friction between the pole and the land around the pole.

© Hak Cipta milik Ahmad Siroji, tahun 2012

Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya

JEMBATAN SELAT SUNDA

AHMAD SIROJI

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Judul Skripsi : KOMPUTASI DATA MULTIBEAM SONAR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA

Nama Mahasiswa : Ahmad Siroji

Nomor Pokok : C54080047

Departemen : Ilmu dan Teknologi Kelautan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Utama Anggota

Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc NIP. 19701229 199703 1 008 NIP. 19681020 1994031 1 005

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 1988303 1 003

viii

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua rahmat

dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Rasul

tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan tauladan umat

islam. Skripsi yang berjudul KOMPUTASI DATA MULTIBEAM SONAR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu

Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama menyelesaikan penelitian ini Penulis telah memperoleh banyak

dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis

mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Rosyidi dan Kartini beserta semua keluarga besar

Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.

2. Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T dan Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc selaku komisi

pembimbing yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dr. Ir. Totok Hestirianoto, M.Sc selaku penguji tamu, terima kasih atas saran

dan masukannya.

4. Nurhidayah Siregar yang selalu menemani Penulis dalam pembuatan skripsi,

beserta keluarga terima kasih atas perhatian dan motivasi yang telah diberikan.

5. Gugum Gumbira atas bantuan dan bimbingannya yang diberikan kepada

Penulis.

6. Bapak/Ibu dosen dan staf penunjang Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

7. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah memberikan

kesempatan kepada Penulis untuk menggunakan data multibeam sonar.

8. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang

telah membantu Penulis dalam perolehan data pasang surut di lokasi penelitian.

9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) yang telah

memberikan informasi mengenai data sampel coring di perairan Selat Sunda.

10.Teman-teman ITK, khususnya ITK 45 terima kasih atas motivasi, doa dan

kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember 2012

63

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 16

Maret 1989. Penulis adalah anak ke enam dari pasangan Ayah

Rosyidi dan Ibu Kartini. Penulis mengenyam pendidikan

Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cisarua, Bandung

pada tahun 2005-2008, kemudian pada tahun 2008

melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan

Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama kuliah di Institut Pertanian Bogor, penulis pernah menjadi asisten

praktukum mata kuliah Iktiologi pada tahun ajaran 2010-2011, dan asisten

praktukum mata kuliah Ekologi perairan pada tahun ajaran 2011-2012 Program

Diploma IPB. Penulis juga aktif mengikuti organisasi BEM FPIK IPB pada

divisi Pengembangan Budaya Olahraga dan Seni (PBOS) pada tahun 2009-2010

dan sebagai pengurus pada divisi Hubungan Luar dan Komunikasi

(HUBLUKOM) di Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelauatan pada

tahun 2010-2011. Penulis juga mengikuti beberapa kepanitian selama masa kuliah

yakni menjadi Kordinator Divisi Keamanan dalam kegiatan PORIKAN 2010 dan

mengikuti Pelatihan Aplikasi GIS untuk Pemetaan Sumberdaya Pertanian Lokal

Potensial, SEAMEO BIOTROP 2012.

Tugas akhir yang dikerjakan penulis untuk menyelesaikan pendidikan di

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan,

melakukan penelitian dengan judul “Komputasi Data Multibeam Sonar untuk