KAJIAN STRUKTUR ANATOMI DAN SIFAT FISIS

KAYU BALIK ANGIN (Alphitonia excelsa): A LESSER KNOWN

SPECIES FROM KALIMANTAN

DERIS ENDANG SARIFUDIN

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Kajian Stuktur Anatomi dan Sifat Fisis Kayu Balik Angin (Alphitonia excelsa): A Lesser Known Species from Kalimantan” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Kalimantan. Dibimbing oleh IMAM WAHYUDI

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh industri perkayuan di Indonesia yaitu kekurangan bahan baku yang dapat diatasi dengan mempromosikan jenis-jenis alternatif yang potensial. Salah satunya adalah kayu balik angin (Alphitonia excelsa) yang tergolong lesser known species cepat tumbuh yang banyak terdapat di hutan sekunder Kalimantan. Agar tujuan penggunaan kayu ini efektif, maka diperlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kayu tersebut. Penelitian ini mengkaji struktur anatomi dan sifat fisis penting sebagai langkah awal pemanfaatan kayu balik angin.

Bahan utama yang digunakan adalah 3 lempeng kayu dengan tebal 5 cm, dari tiga batang pohon yang berbeda diameternya (15.6 cm, 17.0 cm, dan 18.3 cm), tetapi berasal dari dari suatu areal hutan sekunder di Kalimantan Selatan. Ciri makroskopis yang diamati meliputi warna, corak, tekstur, arah serat, kesan raba, kilap kayu, kekerasan, dan bau kayu, sedangkan ciri mikroskopis meliputi struktur anatomi penyusun kayu. Pengamatan makroskopis dilakukan pada semua sampel uji menggunakan lup dengan perbesaran 15X sebagaimana prosedur standar, sedangkan pengamatan mikroskopis dilakukan melalui preparat mikrotom bidang lintang, radial, dan tangensial dari sampel uji yang terdapat pada riap tumbuh nomor tiga menggunakan mikroskop cahaya mengikuti standar IAWA 2008. Pengukuran dimensi serat, MFA dan sifat fisis kayu dilakukan pada seluruh sampel uji dari empulur ke arah kulit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian teras kayu balik angin berwarna abu-abu cerah yang sulit dibedakan dari bagian gubalnya, bercorak dekoratif (“V” -type), halus, tekstur sedang, arah serat lurus, permukaan kayu mengkilap, kekerasan sedang dan tidak memiliki bau yang khas. Ciri mikroskopisnya adalah 1, 4, 7, 9, 10, 13, 22, 30, 44, 47, 53, 56, 61, 65, 66, 69, 78, 79, 93, 97, 106, 109, 138 dan 153. Dalam sel jari-jari terdapat endapan berdamar. Panjang serat rata-rata 1042.84 µm dengan kualitas serat tergolong kelas II-III. Rata-rata kadar air, kerapatan, BJ, dan MFA masing-masing adalah 13.03%, 0.49 g/cm3, 0.43 dan 17,1˚. Secara umum, sifat yang diteliti lebih dipengaruhi oleh riap tumbuh dan tidak dipengaruhi oleh diameter batang. Berdasarkan hasil penelitian, maka kayu balik angin berpotensi sebagai bahan baku mebel, furniture, fancy veneer, barang kerajinan dan produk lain yang mementingkan aspek penampilan, kayu pertukangan untuk tujuan non-struktural (Kelas Kuat III), kayu lapis dan papan komposit lainnya. Kayu balik angin kurang cocok untuk tujuan sebagai bahan baku pulp dan kertas bermutu tinggi.

2

ABSTRAK

DERIS ENDANG SARIFUDIN. Kajian Stuktur Anatomi dan Sifat Fisis Kayu Balik Angin (Alphitonia excelsa): A Lesser Known Species from Kalimantan. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. IMAM WAHYUDI, MS.

Permasalahan kekurangan bahan baku yang dihadapi oleh industri perkayuan di Indonesia dapat diatasi dengan ditemukannya jenis-jenis kayu lain yang potensial. Salah satunya adalah balik angin (Alphitonia excelsa) yang tergolong lesser known wood species cepat tumbuh dan banyak ditemukan di Kalimantan. Untuk mengarahkan tujuan penggunaannya yang tepat, maka dilakukan penelitian struktur anatomi (makro dan mikroskopis serta morfologi serat) dan sifat fisis penting (kadar air, kerapatan dan berat jenis kayu, serta sudut mikrofibril / MFA) sebagai langkah awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu berwarna abu-abu cerah dimana bagian teras dan gubalnya sulit dibedakan, bercorak dekoratif (“V”-type), halus, tekstur sedang, arah serat lurus, mengkilap, kekerasan sedang dan tidak memiliki bau yang khas. Kayu memiliki ciri anatomi 1, 4, 7, 9, 10, 13, 22, 30, 44, 47, 53, 56, 61, 65, 66, 69, 78, 79, 93, 97, 106, 109, 138, 153 dan terdapat endapan berdamar dalam sel jari-jari kayu. Rata-rata panjang serat 1042.84 µm, kadar air 13.03%, kerapatan 0.49 g/cm3, BJ 0.43, MFA 17.1˚, dengan kualitas serat kelas II-III, dan Kelas Kuat III.

Kata kunci: Alphitonia excelsa, balik angin, lesser known species, struktur anatomi, sifat fisis

ABSTRACT

DERIS ENDANG SARIFUDIN. Anatomical Structure and Physical Properties of Balik Angin (Alphitonia excelsa): A Lesser Known Species from Kalimantan. Supervised by Prof. Dr. Ir. IMAM WAHYUDI, MS.

Scarcity of wood supply for wood industries in Indonesian could be solved by searching several potential of wood species from natural forest. Among them, balik angin (Alphitonia excelsa) is one of the promising species since it belongs to faster grown lesser known wood species and abundant. To promote this species effectively, its anatomical structure and physical properties have to be studied. From the research it was showed that heartwood and sapwood are almost similar in colour (light gray), decorative (“V”-type), medium and even textured, straight grain, smooth, lustrous, medium hardness and odourless. Microscopic characteristics are 1, 4, 7, 9, 10, 13, 22, 30, 44, 47, 53, 56, 61, 65, 66, 69, 78, 79, 93, 97, 106, 109, 138, 153 and has resin material within the ray parenchyma cells. Average values of fiber length, moisture content, wood density, specific gravity, and MFA were 1042.84 µ m, 13.03%, 0.49 g/cm3, 0.43 and 17.1˚, respectively. Fiber quality of this wood belonged to class of II-III with strength class of III. Keywords: Alphitonia excelsa, anatomical structure, lesser known species,

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Hasil Hutan

KAJIAN STRUKTUR ANATOMI DAN SIFAT FISIS

KAYU BALIK ANGIN (Alphitonia excelsa): A LESSER KNOWN

SPECIES FROM KALIMANTAN

DERIS ENDANG SARIFUDIN

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Kajian Struktur Anatomi dan Sifat Fisis Kayu Balik Angin (Alphitonia excelsa): A Lesser Known Species from Kalimantan Nama : Deris Endang Sarifudin

NIM : E24090075

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Imam Wahyudi MS Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Prof Dr Ir I Wayan Darmawan MSc Ketua Departemen

6

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2012 hingga Juni 2013 ini adalah Anatomi dan Sifat Fisis Kayu dengan judul “Kajian Struktur Anatomi dan Sifat Fisis Kayu Balik Angin (Alphitonia excelsa): A Lesser Known Species from Kalimantan”. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kedua Orang Tua (Riswan, ayah; Tuti Warningsih, ibu) serta adik tercinta

Miko Maulana yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis.

2. Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Dr. Ir. Cahyo Wibowo, M.Sc.F.Trop. sebagai Dosen Penguji dan Dr. Ir. Trisna Priadi, M.Eng.Sc. selaku Pemimpin Sidang.

4. Dwi Nur Vitasari Suyanto, SE. yang banyak memberikan semangat, doa, dan saran.

5. Dra. Sri Rulliaty, M.Sc. dan Esti Prihatini, S.Si. yang telah membimbing selama penelitian di laboratorium.

6. Teknisi dan pegawai di laboratorium Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu terutama Pak Kadiman, Suhada, bi Isay, dan bi Icot.

7. Nindya Gita Utami, Renny Purnawati, S.Hut, M.Si, dan Putri Juwita Simarmata.

8. Teman-teman THH 46 dan 47 yang memberikan semangatnya dan doanya. 9. Seluruh dosen dan tenaga kependididkan Fakultas Kehutanan IPB.

10. Semua pihak yang telah membantu proses persiapan dan penyusunan skripsi ini.

8

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 1

TINJAUAN PUSTAKA 2

Deskripsi Botani Balik Angin (Alphitonia excelsa) 2

METODOLOGI PENELITIAN 2

Waktu dan Tempat Penelitian 2

Bahan dan Alat 2

Metode 3

Pembuatan preparat mikrotom untuk pengamatan struktur anatomi 3 Pembuatan sediaan maserasi untuk pengukuran dimensi serat 3 Pembuatan preparat untuk pengukuran sudut mikrofibril 3

Pengujian sifat fisis kayu 4

Pengolahan data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Struktur Anatomi 4

Ciri makroskopis 4

Ciri mikroskopis 5

Dimensi Serat dan Nilai Turunan Dimensi Serat 5

Dimensi serat 5

Nilai turunan dimensi serat 6

Sifat Fisis 7

Kadar air 7

Kerapatan 8

Sudut Mikrofibril (Microfibril Angle/MFA) 9

Kajian Potensi Pemanfaatan 10

SIMPULAN DAN SARAN 11

Simpulan 11

Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

LAMPIRAN 14

10

DAFTAR TABEL

1 Dimensi serat kayu balik angin (Alphitonia excelsa) pada ketiga ukuran

diameter 6

2 Nilai turunan dimensi serat pada masing-masing disk 7

DAFTAR GAMBAR

1 Corak kayu balik angin (A. excelsa) pada bidang tangensial 4 2 Penampang lintang (a), radial (b), tangensial (c) kayu balik angin

(A. excelsa, 45x) 5

3 Variasi panjang serat dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran

diameter 6

4 Variasi nilai KA kayu dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran

diameter 7

5 Variasi nilai kerapatan kayu dari empulur hingga ke kulit pada ketiga

ukuran diameter 8

6 Variasi nilai BJ kayu dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran

diameter 9

7 Variasi radial MFA kayu balik angin dari empulur hingga ke kulit pada

ketiga ukuran diameter 10

DAFTAR LAMPIRAN

1 Panjang serat kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter 14 2 Kerapatan kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter 14 3 Berat Jenis kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter 14 4 Kadar air kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter 15 5 Sudut mikrofibril/MFA kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga

ukuran diameter 15

6 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap kadar air 15 7 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap panjang serat 16 8 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap kadar air 16 9 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap kadar air 16 10 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap kerapatan 16 11 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap kerapatan 17 12 Analisis keragaman pengaruh diamater batang terhadap berat jenis 17 13 Analisis keragaman pengaruh riap terhadap berat jenis 17 14 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap sudut

mikrofibril 17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Salah satunya adalah sumberdaya hutan dengan berbagai jenis flora dan fauna. Menurut Kementerian Kehutanan (2012), pada tahun 2010 luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 187.840.900 ha. Akan tetapi tingginya laju deforestasi yang terjadi telah mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada. Bila hal ini dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin jenis-jenis pohon yang sebenarnya potensial sebagai penghasil kayu atau bahan lain yang bermanfaat akan musnah sebelum digunakan.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2012) diketahui bahwa kawasan hutan alam di Pulau Kalimantan pada tahun 2010 mencapai 53.078.900 ha dengan lebih dari 3000 jenis pohon. Salah satu jenis pohon yang ada dan merupakan lesser known species adalah balik angin (Alphitonia excelsa). Menurut Doran dan Turnbull (1997) A. excelsa merupakan jenis yang memiliki daya adaptasi sangat baik dengan lingkungan dan tergolong jenis yang cepat tumbuh. Selain itu, jenis ini dapat tumbuh pada hutan yang telah terganggu (Slik 2009). Mengingat kegiatan pembangunan hutan tanaman fast growing species saat ini di tanah air berotasi pendek tetapi dituntut untuk menghasilkan kayu dengan kualitas yang baik, maka A. excelsa merupakan salah satu jenis yang potensial untuk dikembangkan. Pengetahuan akan sifat pertumbuhan pohon dan sifat kayu yang dihasilkan sangat membantu dalam penentuan tujuan pemanfaatannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka disamping pengetahuan akan sifat pertumbuhan pohon juga diperlukan penelitian tentang sifat-sifat dasar kayunya. Berdasarkan sifat dasar yang dimilikinya maka pemanfaatan kayu balik angin secara tepat akan lebih mudah untuk ditentukan: apakah lebih sesuai sebagai kayu struktural, kayu pulp, penghasil obat, atau untuk kegunaan yang lainnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat dasar kayu balik angin (A. excelsa) yang berasal dari Kalimantan Selatan dalam rangka penetapan tujuan penggunaannya yang optimum. Penelitian difokuskan pada aspek struktur anatomi dan beberapa sifat fisis kayu.

Manfaat Penelitian

2

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Botani Balik Angin (Alphitonia excelsa)

Balik angin (Alphitonia excelsa) merupakan anggota suku Rhamnaceae. Jenis ini mempunyai sinonim A. incana, A. moluccana, A. philippinensis. A. excelsa memiliki nama lokal coopers wood, red ash, white ash (Australia); pati yata, pokudita (Malaysia); alongsohan, tangulai, tulo (Filipina) (PROSEA 1998). Slik (2009) menambahkan nama lokal di Pulau Kalimantan yaitu balek angin, balik angin, dan meagang. Distribusi A. excelsa antara lain mencakup Borneo (Kalimantan), Filipina, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua New Guinea, dan Australia (PROSEA 1998).

A. excelsa merupakan pohon dengan batang lurus, silindris meski memiliki banyak cabang. Tinggi pohon dapat mencapai 23 hingga 35 meter. Kulit batang pada pohon muda relatif lunak berwarna abu-abu gelap, sedangkan pada pohon tua berwarna abu-abu gelap hingga coklat gelap serta keras dan kasar. Jenis ini mempunyai stipule, daunnya alternate berbentuk elips hingga lanset, permukaan atas daun berwarna hijau gelap mengkilap, sedangkan permukaan bawahnya berwarna putih keperakan (Doran dan Turnbull 1997). A. excelsa termasuk pohon pionir yang banyak ditemukan di hutan sekunder Kalimantan.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 hingga Juni 2013 di Laboratorium Sifat Dasar Kayu, Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan di Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Pusat Penelitian Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah), Gunung Batu, Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan adalah kayu balik angin (A. excelsa.) yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kayu contoh berupa 3 buah lempengan setebal 5 cm dengan 3 diameter berbeda (15.6 cm, 17.0 cm dan 18.3 cm) dalam kondisi kering udara. Bahan lainnya antara lain alkohol, aquades, alkohol teknis, alkohol absolut, gliserin, toluene, karbolxylene, ethilen, KClO3, dan HNO3, potassium iodine, iodine, kertas saring, enthellan, dan safranin. Contoh uji untuk pengamatan struktur anatomi adalah yang mewakili riap tumbuh nomor 3, sedangkan untuk pengukuran dimensi serat, MFA dan sifat fisik adalah potongan radial dari empulur ke arah kulit dengan ukuran selebar riap tumbuh yang ada.

Metode

Pembuatan preparat mikrotom untuk pengamatan struktur anatomi

Dari masing-masing lempengan diambil 1 contoh uji. Contoh uji (balok berukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm) kemudian dilunakkan dengan cara direndam dalam larutan gliserol selama 3-5 hari, selanjutnya disayat pada ketiga penampangnya (lintang/X, radial/R, dan tangensial/T) menggunakan mikrotom tipe rotary. Sayatan terbaik setebal 20-30 μm kemudian dicuci dengan akuades untuk mengilangkan gliserin lalu ditetesi safranin (1-3 tetes) dan didiamkan selama 1-2 jam. Setelah itu sayatan dicuci kembali dengan akuades untuk menghilangkan safranin. Tahap selanjutnya, sayatan didehidrasi bertingkat menggunakan alkohol 30%, 50%, 70%, 90%, dan alkohol absolut masing-masing selama 5-10 menit. Selanjutnya sayatan dibeningkan dengan cara direndam beberapa saat secara berturut-turut dalam karboxylol dan toluene, lalu direkatkan pada gelas objek dan ditutup dan diberi label. Preparat yang telah dihasilkan siap untuk diamati dan didokumentasi. Ciri anatomi kayu yang diamati meliputi ciri-ciri yang dianjurkan oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA). Pembuatan sediaan maserasi untuk pengukuran dimensi serat

Pembuatan sediaan maserasi dilakukan dengan metode Schultze yang dimodifikasi. Masing-masing contoh uji dari empulur ke arah kulit dicacah kecil menjadi seukuran batang korek api. Cacahan tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ke dalam tabung reaksi ditambahkan KClO3 dan larutan HNO3 50% hingga cacahan terendam seluruhnya. Tabung reaksi selanjutnya dipanaskan dalam waterbath pada suhu 80oC hingga cacahan menjadi pucat (putih kekuningan) dan terlihat mulai terjadi pemisahan serat. Setelah itu serat dicuci hingga bebas asam, lalu diberi safranin sebanyak 2-3 tetes dan didiamkan semalaman. Selanjutnya dilakukan dehidrasi bertingkat menggunakan alkohol mulai dari konsentrasi 10%, 30% hingga 50% masing-masing selama 10-15 menit. Serat hasil maserasi kemudian dibeningkan berturut-turut dalam karboxylol dan toluene, lalu diletakkan di atas gelas objek dan ditutup serta diberi label dan siap untuk diamati. Serat yang diamati dan diukur sebanyak 30 serat utuh meliputi panjang dan diameter serat serta diameter lumen serat. Tebal dinding serat adalah setengah dari selisih antara diameter serat dan diameter lumennya.

Pembuatan preparat untuk pengukuran sudut mikrofibril

4

menggunakan kertas saring. Setelah itu didokumentasikan dan diukur sudut mikrofibril sebanyak 30 ulangan pada setiap riap tumbuh.

Pengujian sifat fisis kayu

Sifat fisis kayu yang diuji terdiri dari kadar air, kerapatan dan berat jenis. Pengujian sifat fisis dilakukan menggunakan contoh uji yang sama, yaitu dari empulur hingga ke kulit selebar riap tumbuh yang ada. Contoh uji ditimbang untuk mendapatkan berat awal, lalu dihitung volume awalnya. Kemudian contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu (103±2)ºC hingga beratnya konstan. Sebelum ditimbang, contoh uji dimasukkan ke dalam desikator sampai stabil. Nilai kadar air, kerapatan dan berat jenis kayu dihitung dengan persamaan:

( )

⁄

Keterangan: ρ air = 1 g/cm³

Pengolahan data

Data yang dihasilkan bersifat kualitatif disajikan secara deskriptif, sedangkan yang bersifat kuantitatif dihitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya menggunakan program Microsoft Excel 2010, dan uji lanjut dengan program SAS 9.13 berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu faktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Anatomi

Ciri makroskopis

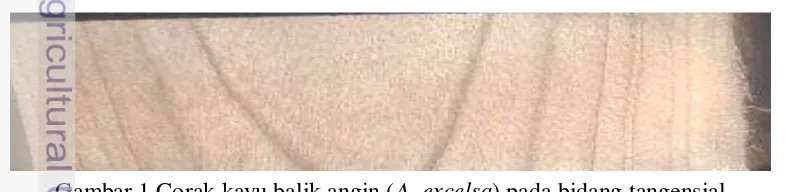

Kayu balik angin yang diteliti berwarna abu-abu cerah (5YR, 7/1 light gray). Bagian teras hampir sama dengan bagian gubalnya. Kayu bercorak dekoratif membentuk pola “V” (Gambar 1) dan ada juga yang berupa garis lurus. Permukaan kayu mengkilap, tekstur sedang, arah serat lurus, kesan raba halus, kekerasan sedang dan tidak memiliki bau yang khas.

Ciri mikroskopis

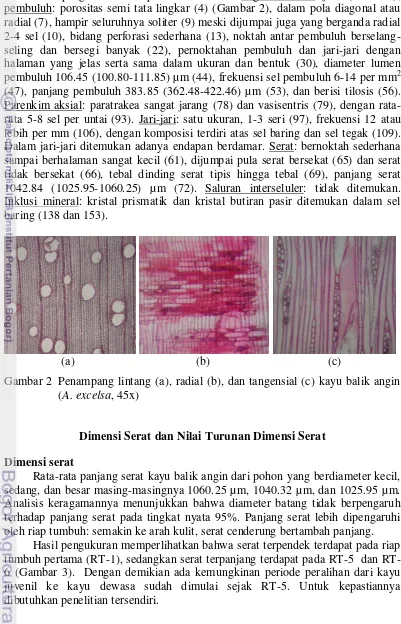

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa lingkar tumbuh: jelas (ciri no.1); pembuluh: porositas semi tata lingkar (4) (Gambar 2), dalam pola diagonal atau radial (7), hampir seluruhnya soliter (9) meski dijumpai juga yang berganda radial 2-4 sel (10), bidang perforasi sederhana (13), noktah antar pembuluh berselang-seling dan bersegi banyak (22), pernoktahan pembuluh dan jari-jari dengan halaman yang jelas serta sama dalam ukuran dan bentuk (30), diameter lumen pembuluh 106.45 (100.80-111.85) µm (44), frekuensi sel pembuluh 6-14 per mm2 (47), panjang pembuluh 383.85 (362.48-422.46) µ m (53), dan berisi tilosis (56). Parenkim aksial: paratrakea sangat jarang (78) dan vasisentris (79), dengan rata-rata 5-8 sel per untai (93). Jari-jari: satu ukuran, 1-3 seri (97), frekuensi 12 atau lebih per mm (106), dengan komposisi terdiri atas sel baring dan sel tegak (109). Dalam jari-jari ditemukan adanya endapan berdamar. Serat: bernoktah sederhana sampai berhalaman sangat kecil (61), dijumpai pula serat bersekat (65) dan serat tidak bersekat (66), tebal dinding serat tipis hingga tebal (69), panjang serat 1042.84 (1025.95-1060.25) µm (72). Saluran interseluler: tidak ditemukan. Inklusi mineral: kristal prismatik dan kristal butiran pasir ditemukan dalam sel baring (138 dan 153).

(a) (b) (c)

Gambar 2 Penampang lintang (a), radial (b), dan tangensial (c) kayu balik angin (A. excelsa, 45x)

Dimensi Serat dan Nilai Turunan Dimensi Serat

Dimensi serat

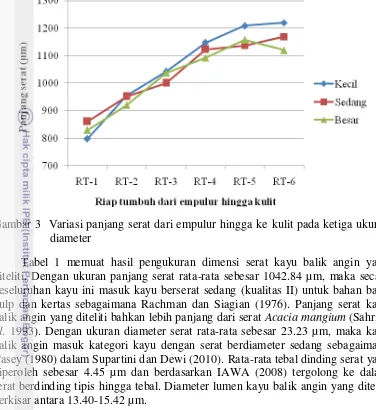

Rata-rata panjang serat kayu balik angin dari pohon yang berdiameter kecil, sedang, dan besar masing-masingnya 1060.25 µ m, 1040.32 µm, dan 1025.95 µm. Analisis keragamannya menunjukkan bahwa diameter batang tidak berpengaruh terhadap panjang serat pada tingkat nyata 95%. Panjang serat lebih dipengaruhi oleh riap tumbuh: semakin ke arah kulit, serat cenderung bertambah panjang.

6

Gambar 3 Variasi panjang serat dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran diameter

Tabel 1 memuat hasil pengukuran dimensi serat kayu balik angin yang diteliti. Dengan ukuran panjang serat rata-rata sebesar 1042.84 µm, maka secara keseluruhan kayu ini masuk kayu berserat sedang (kualitas II) untuk bahan baku pulp dan kertas sebagaimana Rachman dan Siagian (1976). Panjang serat kayu balik angin yang diteliti bahkan lebih panjang dari serat Acacia mangium (Sahri et al. 1993). Dengan ukuran diameter serat rata-rata sebesar 23.23 µ m, maka kayu balik angin masuk kategori kayu dengan serat berdiameter sedang sebagaimana Casey (1980) dalam Supartini dan Dewi (2010). Rata-rata tebal dinding serat yang diperoleh sebesar 4.45 µ m dan berdasarkan IAWA (2008) tergolong ke dalam serat berdinding tipis hingga tebal. Diameter lumen kayu balik angin yang diteliti berkisar antara 13.40-15.42 µm.

Tabel 1 Dimensi serat kayu balik angin (Aphitonia excelsa) pada ketiga ukuran diameter

Parameter Ø Kecil Ø Sedang Ø Besar Panjang serat (µm) 1060.25 1040.32 1025.95

Diameter serat (µm) 23.48 23.18 23.04

Diameter lumen (µ m) 15.42 14.19 13.40

Tebal dinding (µ m) 4.03 4.50 4.82

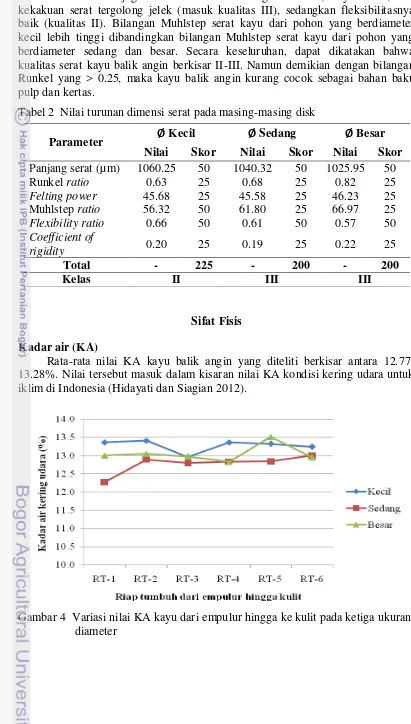

Nilai turunan dimensi serat

Dari Tabel 2 juga diketahui bahwa bilangan Runkel, daya tenun, dan kekakuan serat tergolong jelek (masuk kualitas III), sedangkan fleksibilitasnya baik (kualitas II). Bilangan Muhlstep serat kayu dari pohon yang berdiameter kecil lebih tinggi dibandingkan bilangan Muhlstep serat kayu dari pohon yang berdiameter sedang dan besar. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kualitas serat kayu balik angin berkisar II-III. Namun demikian dengan bilangan Runkel yang > 0.25, maka kayu balik angin kurang cocok sebagai bahan baku pulp dan kertas.

Tabel 2 Nilai turunan dimensi serat pada masing-masing disk

Parameter Ø Kecil Ø Sedang Ø Besar Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Panjang serat (µm) 1060.25 50 1040.32 50 1025.95 50

Runkel ratio 0.63 25 0.68 25 0.82 25

Felting power 45.68 25 45.58 25 46.23 25

Muhlstep ratio 56.32 50 61.80 25 66.97 25

Flexibility ratio 0.66 50 0.61 50 0.57 50 Coefficient of

rigidity 0.20 25 0.19 25 0.22 25

Total - 225 - 200 - 200

Kelas II III III

Sifat Fisis

Kadar air (KA)

Rata-rata nilai KA kayu balik angin yang diteliti berkisar antara 12.77-13.28%. Nilai tersebut masuk dalam kisaran nilai KA kondisi kering udara untuk iklim di Indonesia (Hidayati dan Siagian 2012).

8

Analisis keragaman menunjukkan bahwa diameter batang mempengaruhi nilai KA kayu pada tingkat nyata 95%, sedangkan riap tumbuhnya tidak (Gambar 4). KA kayu dari pohon yang berdiameter sedang (12.77%) berbeda dibandingkan dengan KA kayu dari pohon yang berdiameter kecil (13.28%) maupun besar (13.05%). KA kayu pohon yang berdiameter kecil setara dengan KA kayu dari pohon yang berdiameter besar. Perbedaan ini terkait dengan kondisi sel penyusun pada masing-masing contoh uji.

Kerapatan

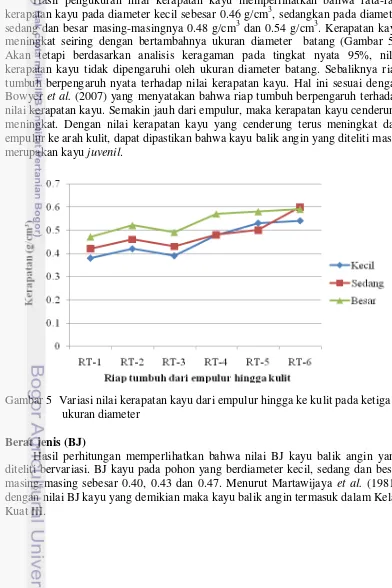

Hasil pengukuran nilai kerapatan kayu memperlihatkan bahwa rata-rata kerapatan kayu pada diameter kecil sebesar 0.46 g/cm3, sedangkan pada diameter sedang dan besar masing-masingnya 0.48 g/cm3 dan 0.54 g/cm3. Kerapatan kayu meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran diameter batang (Gambar 5). Akan tetapi berdasarkan analisis keragaman pada tingkat nyata 95%, nilai kerapatan kayu tidak dipengaruhi oleh ukuran diameter batang. Sebaliknya riap tumbuh berpengaruh nyata terhadap nilai kerapatan kayu. Hal ini sesuai dengan Bowyer et al. (2007) yang menyatakan bahwa riap tumbuh berpengaruh terhadap nilai kerapatan kayu. Semakin jauh dari empulur, maka kerapatan kayu cenderung meningkat. Dengan nilai kerapatan kayu yang cenderung terus meningkat dari empulur ke arah kulit, dapat dipastikan bahwa kayu balik angin yang diteliti masih merupakan kayu juvenil.

Gambar 5 Variasi nilai kerapatan kayu dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran diameter

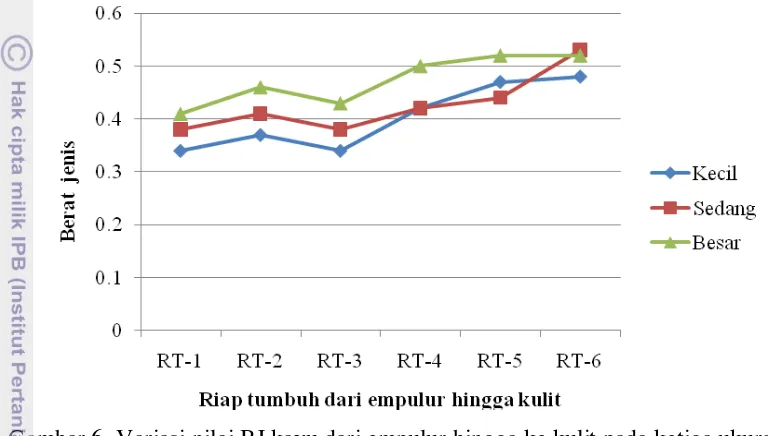

Berat jenis (BJ)

Analisis keragaman pada selang kepercayaan 95% memperlihatkan bahwa diameter batang tidak mempengaruhi nilai BJ kayu, tetapi BJ kayu dipengaruhi oleh riap tumbuhnya. Meski berfluktuasi, BJ kayu cenderung meningkat dari empulur (RT-1) hingga ke kulit (RT-6) (Gambar 6). Hal ini sesuai dengan Bowyer et al. (2007) dimana pada awal pertumbuhan (periode juvenile wood) BJ kayu cenderung lebih rendah dibandingkan pada periode-periode berikutnya.

Gambar 6 Variasi nilai BJ kayu dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran diameter

Sudut Mikrofibril (Microfibril Angle/MFA)

MFA merupakan orientasi mikrofibril selulosa pada dinding sekunder khususnya pada lapisan S2 terhadap orientasi longitudinal sel serabut (Walker dan Butterfield 1995, Donaldson 2008, Tabet dan Aziz 2010). Mikrofibril tak lain adalah benang-benang selulosa yang tersusun rapi dengan ikatan β (1-4)-D-glucopyranose (Hori et al. 2003). Jordan et al. (2006) menyatakan bahwa MFA dapat bervariasi menurut jenis, dalam pohon pada jenis yang sama tetapi berbeda tempat tumbuh, serta antar bagian pohon. MFA juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Donaldson 2008).

10

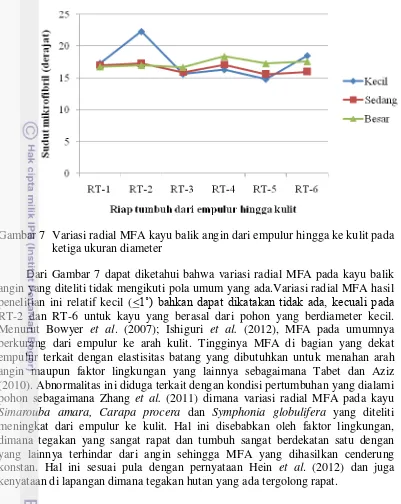

Gambar 7 Variasi radial MFA kayu balik angin dari empulur hingga ke kulit pada ketiga ukuran diameter

Dari Gambar 7 dapat diketahui bahwa variasi radial MFA pada kayu balik angin yang diteliti tidak mengikuti pola umum yang ada.Variasi radial MFA hasil penelitian ini relatif kecil (<1˚) bahkan dapat dikatakan tidak ada, kecuali pada RT-2 dan RT-6 untuk kayu yang berasal dari pohon yang berdiameter kecil. Menurut Bowyer et al. (2007); Ishiguri et al. (2012), MFA pada umumnya berkurang dari empulur ke arah kulit. Tingginya MFA di bagian yang dekat empulur terkait dengan elastisitas batang yang dibutuhkan untuk menahan arah angin maupun faktor lingkungan yang lainnya sebagaimana Tabet dan Aziz (2010). Abnormalitas ini diduga terkait dengan kondisi pertumbuhan yang dialami pohon sebagaimana Zhang et al. (2011) dimana variasi radial MFA pada kayu Simarouba amara, Carapa procera dan Symphonia globulifera yang diteliti meningkat dari empulur ke kulit. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan, dimana tegakan yang sangat rapat dan tumbuh sangat berdekatan satu dengan yang lainnya terhindar dari angin sehingga MFA yang dihasilkan cenderung konstan. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Hein et al. (2012) dan juga kenyataan di lapangan dimana tegakan hutan yang ada tergolong rapat.

Kajian Potensi Pemanfaatan

Berdasarkan kajian dimensi serat dan nilai turunan dimensi seratnya, kayu balik angin yang diteliti kurang cocok digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas karena nilai bilangan Runkelnya >0.60 meskipun termasuk Kelas Mutu II-III.

Berdasarkan nilai BJ kayu, maka kayu balik angin termasuk dalam Kelas Kuat III (Martawijaya et al. 1981). Dengan demikian, maka kayu ini dapat digunakan sebagai bahan baku kayu pertukangan untuk tujuan non-struktural, kayu lapis dan papan komposit lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ciri makroskopis kayu balik angin antara lain: warna kayu teras light gray dan tidak berbeda dari warna bagian kayu gubalnya, bercorak dekoratif (“V” type), tekstur sedang, arah serat lurus, permukaan kayu mengkilap, kekerasan sedang, kesan raba halus, dan tidak memiliki bau yang khas.

2. Ciri mikroskopis kayu balik angin adalah 1, 4, 7, 9, 10, 13, 22, 30, 44, 47, 53, 56, 61, 65, 66, 69, 78, 79, 93, 97, 106, 109, 138, 153 dan terdapat endapan berdamar dalam sel jari-jari kayu.

3. Rata-rata panjang serat 1042.84 µm dan kualitas serat tergolong kelas II-III. 4. Rata-rata nilai kerapatan dan BJ kayu serta MFA masing-masing sebesar 0.49

g/cm3, 0.43 dan 17.1˚. Kayu tergolong Kelas Kuat III.

5. Berdasarkan struktur anatomi dan sifat fisis kayu yang diteliti, maka kayu balik angin berpotensi digunakan sebagai bahan baku produk mebel, furniture, fancy veneer, barang kerajinan dan atau produk lain yang mementingkan aspek penampilan, kayu pertukangan untuk tujuan non-struktural, kayu lapis dan papan komposit lainnya. Kayu kurang cocok untuk tujuan sebagai bahan baku pulp dan kertas bermutu tinggi.

6. Secara umum, sifat yang diteliti lebih dipengaruhi oleh riap tumbuh dan tidak dipengaruhi oleh diameter batang.

Saran

12

DAFTAR PUSTAKA

Bowyer JL, Shmulsky R, Haygreen JG. 2007. Forest Products and Wood Science An Introduction Fifth Edition. Ames IOWA (USA): Blackwell Publishing. Donaldson L. 2008. Microfibril angle: Measurement, variation, and relationship-A

Review. IAWA Journal. 29(4): 345-386.

Doran JC dan Turnbull JW. 1997. Australian Trees and Shrubs: Species for land rehabilitation and farm planting in the tropics. Canberra (AU): Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR).

Hein PRG, Bouvet JM, Mandrou E, Vigneron P, Clair B, Chaix G. 2012. Age trens of microfibril angle inheritance and their genetic and environmental correlation with growth, density and chemical properties in Eucalyptus urophylla S.T. Blake Wood.Annals of Forest Science. 68(4): 1-15.

Hidayati F dan Siagian PB. 2012. Struktur dan sifat kayu trembesi (Samanea sama Merr.) dari hutan rakyat di Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Mapeki XIII: 228-232.

Hori R, Suzuki H, Kamiyama T. 2003. Variation of microfibril angles and chemical composition implication for functional properties. Journal of Material Science Letters. 22: 963-966.

IAWA. 2008. Identifikasi Kayu: Ciri mikroskopis untuk identifikasi kayu daun lebar. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.

Ishiguri F, Hiraiwa T, Iizuka K, Yokota S, Priadi D, Sumiasri N, dan Yoshizawa N. 2012. Radial variation in microfibril angle and compression properties of Paraserianthes falcataria planted in Indonesia. IAWA Journal. 33(1): 15-23. Jordan L, Hall DB, Clark A, Daniels RF. 2006.Variation in loblolly pine

cross-sectional microfibril angle with tree height and physiographic region. Wood and Fiber Science. 38(3): 390-398.

Kementerian Kehutanan. 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan

Martawijaya A, Kartasujana I, Kadir K, Prawira SA. 1981. Atlas Kayu Indonesia Jilid I. Bogor (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Rachman AN dan Siagian RM. 1976. Dimensi Serat Jenis Kayu Indonesia Bagian III.Laporan LPHH No. 75. Bogor (ID): Pusat LitBang Hasil Hutan.

Sahri HM, Ibrahim FH, Shukor NA. 1993. Anatomy of Acacia mangium grown in Malaysia. IAWA Journal. 14: 245-251

Slik F. 2009. Alphitonia excelsa (Fenzl) Reiss.ex Endl. [Internet]. [diunduh 2013 Jun 3]. Tersedia pada http://www.asianplant.net/Rhannaceae/ Alphitonia_excelsa.htm.

Supartini dan Dewi LM. 2010. Struktur anatomi dan kualitas serat kayu Parashorea malaanonan (Blanco) Merr. (Dipterocarpace).Prosiding Seminar Nasional MAPEKI XIII: 262-269.

Walker JCF dan Butterfield BG. 1995. The importance of microfibril angle for processing industries.N.Z. Forestry: 34-40.

14

Lampiran 1 Panjang serat (µm) kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter

Rata-rata 1060.25 1040.32 1025.95

Standar Deviasi 152.59 111.24 115.84

Lampiran 2 Kerapatan (g/cm3) kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter

Riap Tumbuh Diameter Batang

Kecil Sedang Besar

Lampiran 3 Berat jenis kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter

Lampiran 4 Kadar air (%) kayu balik angin (A. excelsa) pada ketiga ukuran diameter

Riap Tumbuh Diameter Batang

Kecil Sedang Besar

Lampiran 6 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap panjang serat Sumber

Galat 15 290,448.167 19,363.211

16

Lampiran 7 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap panjang serat Sumber

Perlakuan 5 281,298.278 56,259.656 51.721 < 0.0001

Galat 12 13,053.333 1,087.778

Total 17 294,351.611

Lampiran 8 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap kadar air Sumber

Lampiran 9 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap kadar air Sumber

Lampiran 11 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap kerapatan

Lampiran 12 Analisis keragaman pengaruh diameter batang terhadap berat jenis Sumber

Lampiran 13 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap berat jenis Sumber

18

Lampiran 15 Analisis keragaman pengaruh riap tumbuh terhadap sudut mikrofibril

Sumber Keragaman

Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat Nilai

Tengah

Kuadrat Tengah

F

Hitung Signifikansi

Perlakuan 5 17.192 3.438 1.509 0.256

Galat 12 27.213 2.268

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 30 Desember 1991 sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Riswan dan Tuti Warningsih. Pada tahun 2009 penulis lulus dari SMAN 5 PURWOKERTO dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur undangan resmi (USMI). Penulis memilih Program Studi Teknologi Hasil Hutan pada Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB Bogor.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif pada berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain Unit Kegiatan Mahasiswa HIMASILTAN (Himpunan Profesi Mahasiswa Hasil Hutan) sebagai anggota Teknologi Peningkatan Mutu Kayu pada tahun 2010-2011, IFSA LC-IPB sebagai anggota Human Research and Development, dan PC Silva IPB (2010-2011). Penulis juga aktif pada kepanitiaan kegiatan di kampus IPB antara lain Southeast Asia Forest Youth Meeting 2011 dan Tri-U 2013 (International Joint Seminar and Symposium). Penulis memperoleh kesempatan mengikuti program International Joint Field Study in UtsunomiyaUniversity Japan 2012.

Penulis telah mengikuti beberapa kegiatan praktek lapang, antara lain Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) pada tahun 2011 di jalur Sancang-Papandayan, Jawa Barat dan Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) pada tahun 2012 di Gunung Walat, Sukabumi. Penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. pada tahun 2013 di Toba Samosir, Sumatera Utara.