(

Tectona grandis

L.f.)

(Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk Perum Perhutani

Unit II Jawa Timur)

Pudy Syawaluddin

E14101052

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Tegakan Jati (Tectona grandis L.f.) (Kasus di KPH Nganjuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Dibimbing oleh Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS.

Laju pembangunan yang pesat mengakibatkan banyak terjadinya

perubahan hutan dalam waktu yang relatif singkat dan terjadi secara terus

menerus. Perubahan hutan ini bisa terjadi karena 2 hal, yaitu perubahan hutan

yang direncanakan (penebangan dan penjarangan), dan perubahan hutan yang

tidak direncanakan (gangguan hutan). Metode pengaturan hasil dalam rangka

penentuan jumlah volume tebangan per tahun yang digunakan oleh Perum

Perhutani adalah metode Burn, dengan ciri menggunakan daur tunggal (satu daur).

Daur ekonomis tanaman Jati adalah 80 tahun (daur panjang). Pada metode ini

kondisi tegakan dianggap tidak mengalami perubahan selama jangka waktu

tersebut, kenyataan di lapangan hampir setiap tahun tegakan hutan mengalami

perubahan.

Menurut catatan Perum Perhutani, 1.700 hektar dari 21.077 hektar luas

hutan di seluruh KPH Nganjuk rusak parah, yang sebagian besar diakibatkan oleh

pencurian kayu (Anonymous 2001). Sehingga penebangan untuk rehabilitasi

(tebangan B dan D) semakin meningkat bahkan lebih banyak jumlahnya daripada

penebangan hutan lestari (tebangan A). Melihat masalah tersebut, diperlukan

evaluasi perubahan kelas hutan produktif tegakan jati agar dapat mengetahui

kondisi tanaman jati di lapangan saat ini dan tindakan pengelolaan hutan yang

sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga diketahui pola perubahan komposisi

tegakan jati yang sedang terjadi sampai saat ini, dan dapat diketahui pula apakah

dengan pola perubahan yang ada tegakan jati masih pantas menggunakan daur

panjang atau sebaliknya. Dengan adanya Jati Plus Perhutani (JPP) dan trubusan

yang mampu tumbuh berkali-kali serta dapat tumbuh dengan baik, kemungkinan

untuk menggunakan daur ganda (2 daur) dalam menentukan pengaturan hasil

prospek pengelolaan tanaman jati dengan menggunakan daur panjang.

Berdasarkan dari hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan selama 3

periode menunjukkan bahwa di BH Tritik dan Brebek perubahan tegakan terbesar

terjadi saat KU III - KU IV di periode 1995 – 2005, masing-masing sebesar

878,30 Ha dan 911,60 Ha. Persentase penyebaran komposisi tegakan jati tertinggi

di kedua BH yaitu pada umur di bawah 30 tahun (KU I – III) di tahun risalah

2005, sebesar 80 % di Tritik dan 98 % di Brebek. Persentase yang dimiliki kelas

umur di atas 30 tahun sebesar 20 % (BH Tritik) dan 2 % (BH Brebek). Laju

perubahan areal produktif tertinggi di kedua BH selama 3 periode terjadi di

periode 1995 - 2005 pada saat KU III - KU IV sebesar 88 Ha/Th (BH Tritik) dan

91 Ha/Th (BH Brebek). Persentase luas tegakan produktif terkecil yang mencapai

kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir di BH Tritik pada saat KU VI -

KU VII di periode 1995 – 2005 sebesar 8 %, dan di BH Brebek pada saat KU V -

KU VI dan KU VI - KU VII di periode 1995 – 2005 yaitu sebesar 0 %. Persentase

luas tegakan produktif terkecil yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30

tahun di BH Tritik adalah KU IV di periode 30 tahun sebesar 3 %, sedangkan di

BH Brebek pada KU II dan KU III di periode 30 tahun sebesar 0 %. Persentase

luas tegakan produktif terkecil yang mencapai KU berikutnya setiap periode 10

tahun di BH Tritik adalah pada KU VI - KU VII di periode 1995 - 2005 sebesar 8

%, dan di BH Brebek pada KU IV – KU V dan KU V – KU VI di periode 1995 –

2005 masing-masing sebesar 0 %. Pada tahun risalah 2005 KBD rata-rata tertinggi

di BH Tritik adalah pada KU II sebesar 1,17 dan yang paling rendah pada KU I

yaitu sebesar 0,65. Sementara di BH Brebek pada tahun risalah 2005 KBD

rata-rata tertinggi pada KU II sebesar 1,10, dan yang paling rendah pada KU I sebesar

0,63. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa perubahan

kelas hutan produktif tegakan jati di kedua BH yang mengalami penurunan atau

degradasi hutan terbesar lebih sering terjadi di periode 1995 – 2005, kondisi hutan

di BH Tritik lebih baik keadaannya dibandingkan dengan kondisi di BH Brebek,

dan tegakan jati di KPH Nganjuk hanya mampu bertahan selama kurang lebih 20

(

Tectona grandis

L.f.)

(Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk Perum Perhutani

Unit II Jawa Timur)

PUDY SYAWALUDDIN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Nama Mahasiswa : Pudy Syawaluddin

NIM : E14101052

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS

NIP. 131760840

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.

NIP. 131578788

Penulis dilahirkan di Bogor, pada tanggal 15 Juli 1983. Penulis adalah

putra keempat dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Maman Sulaeman dan

Ibu Rd. Elly Rossaly.

Pendidikan SD ditempuh dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 di

SD POLISI 4 BOGOR, pada tahun 1990 sampai 1995 penulis melanjutkan

pendidikan SD di SD BINA INSANI BOGOR. Selanjutnya pada tahun 1995

penulis melanjutkan sekolah di SLTP BINA INSANI BOGOR hingga tahun 1998.

Setelah itu pada tahun 1998 penulis melanjutkan sekolah di SMU BINA INSANI

BOGOR sampai dengan lulus pada tahun 2001. Sejak tahun 1995 hingga 2000

penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakulikuler diantaranya OSIS, Pramuka,

PMR, dan olah raga bola basket. Pada tahun 1999 penulis sempat menjabat

sebagai ketua OSIS SMU BINA INSANI BOGOR sampai dengan tahun 2000.

Penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada

tahun 2001 melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Penulis memilih Program Studi Manajemen Hutan, Departemen Manajemen

Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Selama melaksanakan studi

di IPB, penulis pernah melakukan Praktek Umum Pengenalan Hutan di Cagar

Alam Leuweung Sancang dan Cagar Alam Kamojang serta Praktek Pengelolaan

Hutan di KPH Indramayu Unit III Jawa Barat. Kemudian penulis juga pernah

melakukan Praktek Kerja Lapangan di IUPHHTI PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk,

Site Bhirawa, Samarinda, Kalimantan Timur.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala

rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad

SAW dan para Sahabatnya yang jihad di jalan-Nya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS selaku dosen pembimbing atas segala

bimbingan berupa petunjuk, saran, kritik, serta bantuan dan dukungan yang

telah diberikan kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

2. Papah (atas pola pikir dan prinsip hidup yang diberikan), Mamah (atas kasih

sayang dan segala dukungannya), Teteh Mela dan Mas Cheppi (atas

bantuannya dalam pengambilan data), A Cica dan Teh Ratih, Rizal (Sang

Pengekor) dan Teh Anti, Putri dan Sheilla. Keluarga besar H. Aip Syarif (alm)

dan keluarga besar H. R. Saban Suryakartaatmaja (alm). Terima kasih atas doa

dan dukungannya.

3. Pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur terutama untuk Bapak Adm/KKPH

Nganjuk dan Bapak Ajun/KTKU, serta seluruh staf KPH Nganjuk yang turut

membantu atas terlaksananya penelitian ini.

4. Teman-temanku yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini

(Hendra, Priyo, Harris, Irwan, Dika, Ery, Berry, Ranggi, dan Sekab).

5. Baby Y. S. R. atas perhatian, kesabaran, dukungan dan doanya.

6. Kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sedangkan penulis hanyalah

hamba-Nya yang penuh kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkannya.

Bogor, Mei 2007

DAFTAR ISI ... i

3.4.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan ... 14

3.4.2 Identifikasi Perubahan Komposisi Tegakan Jati ... 15

3.4.3 Identifikasi Perubahan Kerapatan Bidang Dasar Rata-rata ... 17

5.2 Identifikasi Perubahan Kelas Hutan Produktif ... 29

5.2.1 Persentase Luas Tegakan Produktif yang Mencapai Kelas Umur Berikutnya dalam 3 Periode Terakhir ... 29

5.2.2 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Selama 30 Tahun .. 31

5.2.3 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Setiap Periode 10 Tahun ... 34

5.3 Pengaruh Perubahan KBD Terhadap Kelas Umur dan Bonita .. 36

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 42

6.1 Kesimpulan ... 42

6.2 Saran ... 43

DAFTAR PUSTAKA ... 44

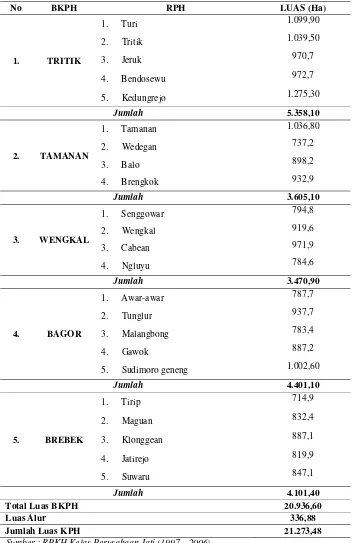

1 Luas BKPH dan RPH Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk ... 19

2 Rekapitulasi hutan produktif BH Tritik ... 26

3 Rekapitulasi hutan produktif BH Brebek ... 26

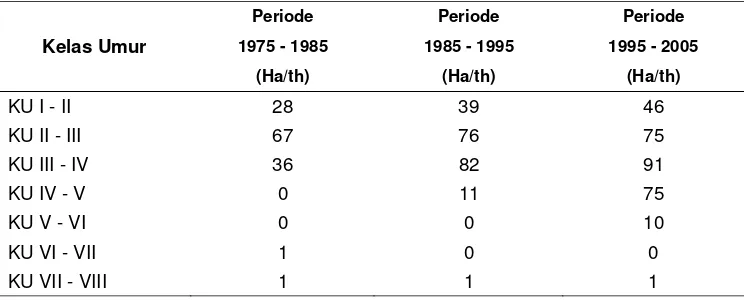

4 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Tritik ... 27

5 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Brebek ... 27

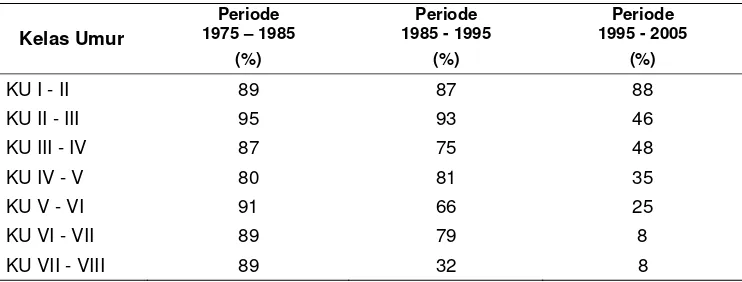

6 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Tritik) ... 29

7 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Brebek) ... 30

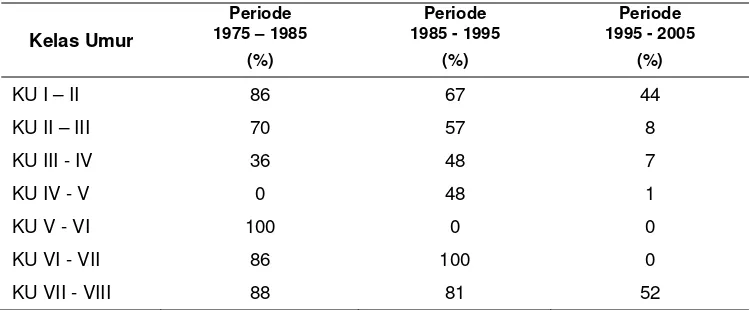

8 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Tritik) ... 32

9 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Brebek) ... 33

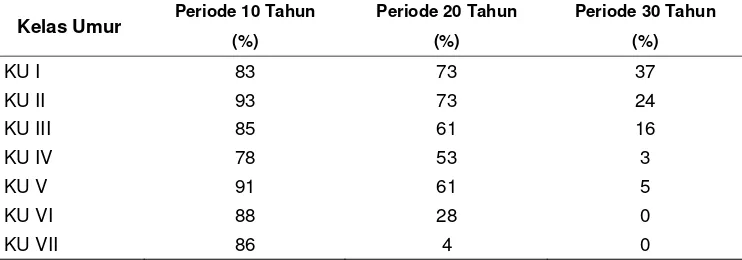

10 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Tritik) ... 34

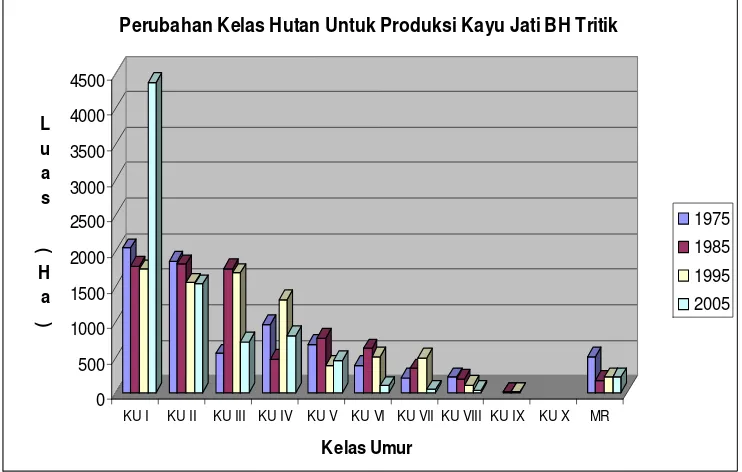

1. Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik ... 23

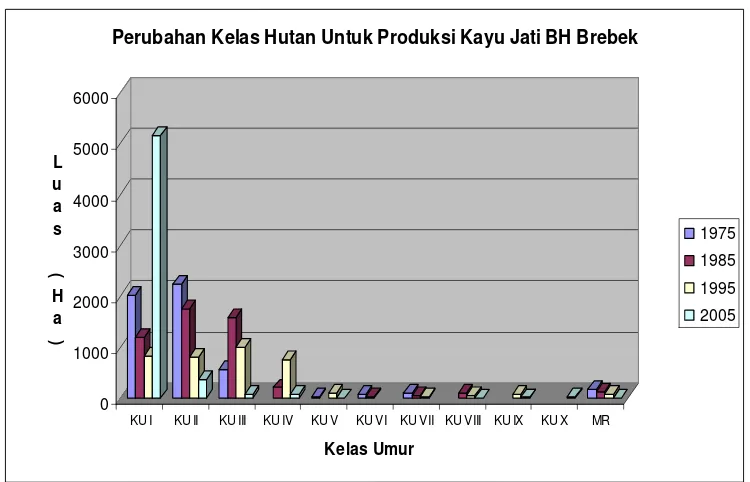

2 Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Brebek ... 24

3 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Kelas Umur (Tritik) ... 37

4 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Kelas Umur (Brebek) ... 38

5 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Bonita (BH Tritik) ... 39

1. Hasil Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan BH Tritik

dan Brebek ... 46

2. Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik

dan BH Brebek ... 65

3. Pengaruh Perubahan KBD Rata-rata Terhadap KU

(BH Tritik dan Brebek) ... 67

4. Pengaruh Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Bonita

1.1 Latar Belakang

Laju pembangunan yang begitu pesat, mengakibatkan banyak terjadinya

perubahan hutan dalam waktu yang relatif singkat dan terjadi secara terus

menerus. Agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga maka dengan adanya

pengelolaan hutan lestari, perubahan hutan yang terjadi secara terus menerus ini

tetap dapat berlangsung tanpa mengurangi nilai kelestariannya. Perubahan hutan

ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu perubahan hutan yang direncanakan seperti

penebangan dan penjarangan, serta perubahan hutan yang tidak direncanakan

seperti gangguan hutan. Perubahan hutan yang tidak direncanakan ini tentunya

akan sangat merugikan bagi pihak pengelola hutan.

Pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) merupakan suatu proses hutan untuk mencapai kontinuitas produksi dan manfaat lain yang

diinginkan tanpa mengakibatkan kemunduran nilai produktivitas hutan di masa

mendatang dan tanpa menimbulkan efek yang merugikan pada lingkungan fisik

serta sosial (ITTO 1992). Agar pengelolaan hutan lestari dapat tercapai, maka

dalam pengelolaannya dibutuhkan pengaturan hasil. Sebagaimana diungkapkan

Meyer et al., (1961) bahwa kelestarian hasil memerlukan rencana jangka panjang sehingga memungkinkan pengaturan persediaan dan penggantian persediaan

tegakan.

Metode pengaturan hasil dalam rangka penentuan jumlah volume tebangan

per tahun yang digunakan oleh pihak Perum Perhutani sebagai pihak pengelola

hutan tanaman di Pulau Jawa sampai saat ini adalah metode Burn, dengan ciri

menggunakan daur tunggal (satu daur). Daur ekonomis (umur tanaman yang

paling menguntungkan untuk ditebang) tanaman Jati adalah 80 tahun. Pada

metode Burn, kondisi tegakan dianggap tidak mengalami perubahan selama

jangka waktu tersebut, kenyataan di lapangan hampir setiap tahun tegakan hutan

mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi cenderung ke arah penurunan

potensi tegakan hutan sebagai akibat dari terjadinya gangguan berupa pencurian

Menurut catatan Perum Perhutani, 1.700 hektar dari 21.077 hektar luas

hutan di seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk rusak parah, yang

sebagian besar diakibatkan oleh pencurian kayu (Anonim 2001). Gangguan hutan

yang tinggi di KPH Nganjuk mengakibatkan rusaknya tegakan produktif dan

sangat mengganggu pengaturan hasil yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Pencurian kayu yang terjadi lebih sering pada kelas umur yang tua, sehingga

potensi tegakan pada kelas umur yang masak tebang tidak dapat memenuhi

jumlah volume tebangan per tahun yang telah ditetapkan. Karena banyaknya

tegakan produktif yang rusak, penebangan untuk rehabilitasi (tebangan B dan D)

semakin meningkat bahkan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan

penebangan hutan lestari (tebangan A).

Pihak Perhutani KPH Nganjuk mengatasi hal tersebut selain dengan

meningkatkan pengamanan (bantuan personel keamanan dari pihak TNI/POLRI)

juga melakukan beberapa progam terhadap masyarakat sekitar, salah satunya

adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan harapan tingkat

gangguan hutan dapat ditekan. Dalam program PHBM ini masyarakat turut

mendukung dalam kegiatan pemeliharaan dan pengamanan sampai tanaman Jati

itu dipanen. Pembagian hasil yang ditawarkan dalam PHBM ini adalah 30 persen

untuk masyarakat dan 70 persen untuk pihak Perhutani. Namun dari program

PHBM ini dampak yang diharapkan belum terlihat, hal ini terjadi karena daur jati

yang digunakan di KPH Nganjuk terlalu panjang (80 tahun), sehingga masyarakat

kurang berminat karena hasil yang diperoleh terlalu lama untuk dinikmati.

Bila melihat masalah tersebut di atas, maka diperlukan evaluasi perubahan

kelas hutan produktif tegakan jati agar dapat mengetahui kondisi tanaman jati di

lapangan saat ini dan tindakan pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi yang

ada. Dari hasil evaluasi ini maka akan diketahui pola perubahan komposisi

tegakan jati yang sedang terjadi sampai saat ini. Selain itu, juga dapat diketahui

apakah dengan pola perubahan yang ada tegakan jati masih pantas menggunakan

daur panjang atau sebaliknya. Dengan adanya Jati Plus Perhutani (JPP) dan

trubusan yang mampu tumbuh berkali-kali serta dapat tumbuh dengan baik,

kemungkinan untuk menggunakan daur yang lebih pendek dalam menentukan

Penggunaan daur yang lebih pendek ini memiliki beberapa kelebihan yaitu hasil

yang diperoleh lebih cepat, menekan biaya-biaya pengelolaan serta menarik bagi

masyarakat yang ikut program PHBM.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pola seluruh perubahan komposisi tegakan Jati.

2. Merumuskan prospek pengelolaan tanaman Jati dengan menggunakan daur

panjang.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

bagi pihak perencana dan pengelola hutan dalam pengambilan kebijakan

manajemen pengaturan hasil yang dapat diterapkan pada kelas perusahaan Jati

2.1 Jati (Tectona grandis L. f.)

Jati dengan nama botani Tectona grandis L. F. Termasuk famili verbenaceae, dengan ciri tinggi pohon antara 25 sampai dengan 30 m. Apabila

ditanam pada daerah yang subur dan memiliki keadaan lingkungan yang baik,

tingginya dapat mencapai 50 m dengan diameter lebih kurang 150 cm. Batang

umumnya bulat dan lurus, batang yang besar berakar dengan warna kulit agak

kelabu muda, agak tipis beralur memanjang agak ke dalam (Dirjen Kehutanan

1976).

Jati lebih dikenal dengan nama deleg, dodokan, jate, jatos, kiati dan

kulidawa. Di berbagai daerah lain Jati lebih dikenal dengan nama gianti

(Venezuela), Teak (USA, Jerman), Kyun (Birma), Sagwan (India), Mai Sak

(Thailand), Teck (Perancis) dan Teca (Brazilia). Penyebaran Jati di Indonesia

terdapat di daerah Jawa, Muna, Maluku (Wetar) dan Nusa Tenggara, sedangkan di

luar Indonesia terdapat di India, Thailand dan Vietnam.

Pertumbuhan Jati sangat baik pada tanah sarang yang mengandung kapur,

jenis ini tumbuh di daerah dengan musim kering nyata, tipe curah hujan c-f

Schmidt and Ferguson dengan curah hujan rata-rata 1200-2000 mm per tahun,

pada ketinggian 0-200 mdpl (Martawijaya et al., 1981).

Karena sifat-sifatnya yang baik, kayu Jati merupakan jenis kayu yang

paling banyak disukai dan dipakai untuk berbagai keperluan, terutama di Pulau

Jawa. Kayu Jati praktis sangat cocok dimanfaatkan untuk segala jenis konstruksi

bangunan. Kayu Jati termasuk kayu yang memiliki kelas keawetan I dan kelas

keawetan II, agak keras, baik sekali untuk keperluan bahan bangunan, alat-alat

rumah tangga dan sebagainya (Dirjen Kehutanan 1976).

Pengurusan kawasan hutan di Jawa diserahkan kepada Perum Perhutani

dan dalam upaya memenuhi kebutuhan kayu di Jawa, perusahaan tersebut mampu

meningkatkan produksi kayu Jati tanpa membahayakan kelestariannya

(Djajapertjunda 2002).

Dalam pengelolaan hutan tanaman Jati, Perhutani melaksanakan

terjadi dan dapat membentuk tegakan murni setelah mengalami kebakaran serta

mudah tumbuh tunas tunggak, tetapi permudaan alami ini jarang dilakukan karena

akan menghasilkan kayu berkualitas rendah. Menurut Martawijaya et al., (1981), tanaman Jati mempunyai sistem tebang habis permudaan buatan musim hujan

yang berjarak tanam 3m x 1m atau 3m x 3m tergantung pada bonita tanah.

2.2 Pengelolaan Hutan Lestari

Pengelolaan hutan yang lestari adalah pengurusan dan penggunaan lahan

hutan dan hutan pada tingkatan rata-rata yang memungkinkan tetap terpeliharanya

keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas regenerasi, vitalitas, dan

kemampuannya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial pada

tingkat lokal, nasional, dan global serta tidak menyebabkan kerusakan kepada

ekosistem lainnya pada saat ini maupun pada masa yang akan datang (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (1993) dalam Helms 1998).

Sejak konferensi bumi yang kedua di Rio De Janeiro tahun 1992,

pengelolaan hutan yang lestari tidak hanya menjadi perhatian rimbawan saja,

melainkan menjadi tanggung jawab semua perencana pembangunan di semua

sektor dan bersifat global. Pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi kepada

masalah kelestarian hasil hutan saja tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan

masyarakat lokal, kelestarian lingkungan hidup secara luas, dan keanekaragaman

hayati (Simon 1994).

Menurut ITTO (1992) untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari,

maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Forest Resource Base, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari.

2. The Continuity of Flow of Forest Products, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.

3. The Level of Environmental Control, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang

perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan

lingkungan.

sekitar hutan. Dalam tingakt nasional, juga memperhitungkan peningkatan

pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.

5. Institutional Frameworks, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.

Institutional frameworks juga mencakup pengembangan sumber daya

manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya

turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam bentuk ciri atau indikator. Maka indikator berikut merupakan

tanda-tanda yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.

1. Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh

mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.

2. Tercukupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan

fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung

target dan sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.

3. Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi

kelas umur, dan rencana tanaman tahunan.

Kesemua indikator tersebut di atas mengarah kepada terlaksananya kriteria

pertama yaitu Forest Resource Base.

Menurut Meyer (1961), kelestarian hasil hutan adalah penyediaan yang

teratur dan kontinyu hasil hutan yang diperuntukan sesuai kemampuan maksimum

hutan tersebut. Tipe-tipe kelestarian hasil yang dikenal antara lain :

1. Hasil integral (integral yield), terdiri dari satu tegakan seumur sehingga

penanaman dilakukan pada saat yang sama dan pemanenan pada saat yang

sama pula.

2. Hasil periodik (intermittent yield), terdiri dari beberapa kelas umur

sehingga penanaman dan penebangan dilakukan pada selang waktu

tertentu.

3. Hasil tahunan (annual yield), terdiri dari beberapa kelas umur dan selalu

Agar pengelolaan hutan yang lestari dapat tercapai, sudah semestinya ada

pola ideal yang mendekati keadaan hutan normal. Dimana ada beberapa syarat

umum yang harus dimiliki, yaitu (Osmaston 1968) :

1. Komposisi dan struktur hutannya harus seimbang dengan lingkungan

sekitar. Dengan kata lain pertumbuhan tanaman dan metode silvikultur

yang dipakai harus cocok dengan semua keganjilan yang ada.

2. Stok pertumbuhan tanaman harus dapat terus memberikan kemungkinan

yang terbaik dari kuantitas yang diinginkan.

3. Pengorganisasian hutan secara menyeluruh harus disediakan untuk dapat

memenuhi kebutuhan pasar.

4. Pengorganisasian hutan sampai pada unit-unit pekerjaan dan seluruh

administrasinya harus jadi kemungkinan yang terbaik.

Keempat syarat tersebut di atas dikombinasikan untuk efesiensi kerja, dan bukan

hanya secara silvikultur saja, tetapi secara pengelolaan dan pelaksanaannya juga.

Menurut Knuchel (1953) diacu dalam Osmaston (1968) definisi hutan

normal itu sendiri adalah hutan yang telah mencapai dan dapat mempertahankan

tingkat yang hampir mendekati kesempurnaan untuk mencapai seluruh tujuan

yang telah direncanakan. Konsep hutan normal pada intinya agar dalam

pengelolaan hutan sebaiknya dapat diperoleh hasil yang tetap dan secara

terus-menerus, dimana di dalam hutan tersebut seharusnya terdapat tegakan dengan

umur yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan jumlah volume

tebangannya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan jatah tebang (Osmaston

1968).

Berdasarkan sistem silvikultur, hutan normal diklasifikasikan menjadi dua,

yaitu sistem tegakan seumur dan sistem tegakan tidak seumur. Prinsip hasil yang

secara terus-menerus dan konsep hutan normal dibuat untuk tegakan seumur. Pada

model tegakan seumur didasarkan pada sistem tebang habis silvikultur dan hasil

tahunan secara terus-menerus, beberapa tegakan yang berumur seragam

masing-masing memiliki area produktifitas yang sama. Dengan kata lain ada beberapa

rangkaian normal dari beberapa gradasi umur yang masing-masing dibedakan satu

tahun, yang mana setiap kelas umur memiliki kapasitas hasil yang sama. Setiap

tahunan yang tetap dan secara terus-menerus dapat tercapai. Kemudian dalam

tegakan seumur terdapat beberapa kelas umur, yang mana kelas umur ini

merupakan hasil dari pengelompokkan dari beberapa gradasi umur (lima, sepuluh

tahun atau lebih). Untuk tegakan jati, dalam satu kelas umur biasanya

menggunakan sepuluh gradasi umur atau umur satu tahun hingga sepuluh tahun

untuk kelas umur pertama. Jadi ada 3 (tiga) norma yang harus dimiliki oleh hutan

normal, yaitu rangkaian normal dari beberapa gradasi umur, stok pertumbuhan

yang normal dan pertumbuhan yang normal (Osmaston 1968).

Kelestarian hasil hutan menuntut tingkat produksi yang konstan untuk

intensitas pengelolaan hutan tertentu, dimana antara pertumbuhan dan pemanenan

harus seimbang. Menurut Simon (1994), hutan yang tertata penuh akan

menghasilkan kayu yang sama, tahunan atau selama periode tertentu, baik dalam

arti volume, ukuran maupun kualitas. Terwujudnya kelestarian hutan adalah

adanya jaminan kepastian kawasan hutan yang tetap yang diakui oleh semua

pihak, sistem perhitungan etat yang tidak over-cutting, dan telah dirumuskan sistem permudaan yang menjamin permudaan kembali kawasan bekas tebangan.

2.3 Pembagian Kelas Hutan

Kelas hutan adalah penggolongan kawasan hutan ke dalam kelas-kelas

berdasarkan aspek dan tujuan tertentu. Ada beberapa aspek yang digunakan dalam

penggolongan kawasan hutan, yaitu (Perum Perhutani 1992) :

a. Kondisi fisik kawasan (misal: TPK, halaman, rumah dinas, jalan, kuburan)

b. Kesesuaian lahan

1. Tanaman jenis kayu lain

2. Areal perlindungan

c. Lingkungan

1. Lingkungan biofisik

2. Lingkungan sosial ekonomi

d. Vegetasi

1. Bervegetasi pohon

1) Bervegetasi pohon (produktif dan tidak produktif)

2) Tidak bervegetasi pohon

Tujuan dari penggolongan kawasan hutan ke dalam kelas-kelas hutan

adalah untuk menentukan tindakan silvikultur yang perlu dilakukan pada tiap

(induk) kelas hutan. Pola tindakan pada tiap kelas hutan dan kelas hutan yang ada,

diuraikan sebagai berikut (Perum Perhutani 1992) :

1. Untuk penghasilan

1) Areal yang disediakan untuk penghasilan, sesuai untuk tanaman

pokok.

a. Baik untuk tebang habis

a) Kelas umur (KU)

b) Hutan alam (HA) / Miskin riap (MR)

c) Tanaman kayu lain (Tkl)

d) Bertumbuhan kurang (BK)

e) Tanah kosong (TK)

b. Tidak baik untuk tebang habis (Tbth)

2) Areal yang disediakan untuk penghasilan, tidak sesuai untuk tanaman

pokok.

3) Tanaman jenis kayu lain (Tjkl)

4) Areal perlindungan (AP)

2. Bukan untuk penghasilan

1) Hutan lindung

2) Sungai, rawa, batu dan seterusnya.

3) Lapangan dengan tujuan istimewa (Ldti)

2.4 Pengaturan Hasil

Menurut Simon (1994), dalam pelaksanaan pengaturan hasil hutan

memerlukan tiga tahap kegiatan, yaitu :

1. Perhitungan etat, yaitu jumlah hasil yang dapat diperoleh setiap tahun atau

selama jangka waktu tertentu. Bila hasil tersebut dinyatakan dalam luas

dinamakan etat luas, dan bila dinyatakan dalam m3 dinamakan etat volume.

2. Pemisahan jumlah hasil tersebut ke dalam hasil penjarangan dan hasil tebangan

akhir.

3. Penyusunan rencana tebangan, baik tebangan penjarangan maupun tebangan

Menurut Osmaston (1968), ada beberapa alasan penebangan dan

pengaturan hasil dalam hubungannya dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu.

Alasan tersebut adalah :

1. Penyediaan bagi konsumen, penebangan harus dilaksanakan agar tersedia

jenis, ukuran, mutu dan jumlah kayu sesuai dengan permintaan pasar.

2 Pemeliharaan tegakan persediaan untuk mempertahankan dan

mengembangkan produksi di dalam bentuk serta kualitas yang baik secepat

mungkin.

3. Penyesuaian jumlah dan bentuk tegakan persediaan agar lebih sesuai dengan

tujuan pengelolaan.

4. Penebangan perlindungan, terutama dipergunakan dalam sistem silvikultur

untuk melindungi tegakan dari angin, kebakaran hutan dan sebagainya.

Metode pengaturan hasil menurut Davis dan Johnson (1954), Meyer et al., (1961), dan Osmaston (1968) dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Metode berdasarkan luas

a. Pengendalian berdasarkan prinsip silvikultur

b. Pengendalian dengan daur dan sebaran kelas umur

c. Pengendalian berdasarkan kelas pengembangan dan pembinaan

2. Metode berdasarkan volume dan riap

a. Metode Austrian

b. Metode Hundeshagen

c. Metode Von Mantel

d. Metode Gerhardt

e. Metode Chapman

3. Metode berdasarkan luas dan volume yaitu metode Burn

Menurut Suhendang (1996), pengaturan hasil secara garis besar

dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengaturan hasil hutan seumur

a. Berdasarkan luas

b. Berdasarkan volume

c. Berdasarkan luas dan volume

Metode pengaturan hasil yang digunakan oleh pihak Perum Perhutani

dalam mengelola hutan tanaman di pulau Jawa adalah metode yang berdasarkan

luas dan volume. Pada dasarnya metode yang digunakan di dalam pengaturan

hasil ini merupakan kombinasi dari etat luas dan etat volume. Ada 3 (tiga) tahap

yang harus dilakukan dalam menetapkan besarnya etat, yaitu (Perum Perhutani

1992) :

1. Tahap pertama

Dalam tahap pertama ini diperoleh perhitungan etat secara garis besar, baik

etat luas maupun volume. Untuk menghitung etat volume, besarnya volume

jenis kayu pokok merupakan penjumlahan dari volume hutan tanaman pada

umur tengah rata-rata tanaman dan volume hutan alam. Agar jangka waktu

penebangan yang dihitung berdasarkan etat luas tidak jauh berbeda dengan

jangka waktu penebangan yang dihitung berdasarkan etat volume, maka etat

yang dihitung perlu dilakukan pengujian pada setiap kelas umur.

2. Tahap kedua

Etat yang telah diuji kemudian diproyeksikan ke dalam tiap jangka (dari

jangka pertama hingga jangka daur), proyeksi ini dilakukan pada bagan tebang

yang menggambarkan hubungan antara jumlah etat di setiap jangka dengan

kelas umur yang akan ditebang di jangka yang bersangkutan. Jumlah tebangan

di setiap jangka diusahakan sama dengan etat satu jangka, atau jika mungkin

diusahakan meningkat secara berkesinambungan.

3. Tahap ketiga

Bagian yang terpenting dari bagan tebang adalah besarnya etat dalam jangka

pertama. Kemudian etat jangka pertama ini dijabarkan ke dalam rencana

tebangan setiap tahun sekaligus ditetapkan lokasi tebangannya, sehingga

perhitungan etat tahap ketiga ini berupa rencana tebangan (baik luas atau

volume) yang disusun setiap tahun dengan lokasi petak tebangnya.

2.5 Daur

Daur (production period) adalah interval waktu dari mulai penanaman hingga tegakan dianggap masak tebang dan mendapat giliran untuk ditebang

dalam suatu kelas perusahaan (Osmaston 1968). Daur adalah faktor pengatur

hutan seumur, lahirnya istilah daur berkaitan erat dengan adanya konsep hutan

normal (Departemen Kehutanan 1997).

Lama daur tidak selalu sama dengan satu tahun besarnya tegakan harus

ditebang. Karena keadaan silvikultur atau pertimbangan lainnya, dapat

menyebabkan tegakan harus ditebang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu

yang ditentukan. Lamanya daur tergantung dari interaksi dari beberapa faktor

yaitu (Osmaston 1968) :

1. Tingkat kecepatan pertumbuhan tegakan, tergantung pada jenis pohon, tanah

dan faktor tempat tumbuh yang lain seperti iklim, topografi, suplai air, dan

interaksi penebangan.

2. Karakteristik harus memperhatikan umur maksimal secara alami, umur

menghasilkan benih, umur kecepatan tumbuh terbaik, dan umur kualitas

terbaik.

3. Pertimbangan ekonomi, memperhitungkan ukuran yang dapat dipasarkan

dan harga terbaik yang dapat diperoleh.

4. Respon tanah seperti kemunduran atau perubahan karakter sesudah

pembongkaran yang berulang-ulang.

Menurut Departemen Kehutanan (1997), ada enam macam daur yang

sering disebutkan dalam buku-buku kehutanan klasik, yaitu :

1. Daur fisik, yaitu jangka waktu yang berimpitan dengan periode hidup suatu

jenis untuk kondisi tempat tumbuh tertentu, sampai jenis tersebut mati secara

alami.

2. Daur silvikultur, yaitu jangka waktu selama hutan masih menunjukkan

pertumbuhan yang baik, dan dapat menjamin permudaan sesuatu, dengan

kondisi yang sesuai dengan tempat tumbuhnya.

3. Daur tehnik, yaitu jangka waktu perkembangan sampai suatu jenis dapat

menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya, untuk keperluan tertentu.

4. Daur volume maksimum, yaitu jangka waktu perkembangan suatu tegakan

yang memberikan hasil kayu tahunan terbesar, baik dari hasil penjarangan

5. Daur pendapatan maksimum, daur ini juga dikenal sebagai daur ”bunga

hutan” maksimum (The highest forest rental), yaitu daur yang menghasilkan rata-rata pendapatan bersih maksimum.

6. Daur finansial, yaitu daur yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan

maksimum dalam nilai uang.

Daur yang digunakan Perhutani pada dasarnya adalah daur ekonomis atau

daur finansial, karena lebih sesuai dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan jangka

waktunya, daur juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu (Perum Perhutani

1992) :

1. Daur pendek : Kurang dari 15 tahun.

2. Daur menengah : 15 – 35 tahun.

3. Daur panjang : > 40 tahun.

Lamanya daur untuk kelas perusahaan Jati, Perum Perhutani telah menetapkan

daur panjang 40 tahun sampai 80 tahun, tergantung dari karakter dan tingkat

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Februari s/d Agustus 2006 dan

bertempat di KPH Nganjuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tegakan Jati sebagai kesatuan pengelolaan pada

tingkat KPH Nganjuk.

3.3 Pengumpulan Data

Data utama yang diperlukan mencakup :

1. Hasil risalah hutan yang dimuat dalam buku Rencana Pengaturan

Kelestarian Hutan (RPKH) tiga periode terakhir (1975 – 1985 ; 1985 –

1995 ; 1995 – 2005).

2. Hasil risalah sela dan risalah kilat (2000 – 2006).

3. Data perubahan kelas hutan (1975 – 2005).

4. Peta kawasan hutan skala 1 : 10.000 (memperlihatkan petak dan anak

petak).

5. Laporan rencana, realisasi produksi (dalam berbagai RTT).

Selain data utama diperlukan data penunjang, mencakup data keadaan

umum fisik dan sosial wilayah KPH Nganjuk. Data tersebut di atas akan

dikumpulkan dari kantor KPH Nganjuk dan Seksi Perencanaan Hutan (SPH)

Jombang. Data diperoleh dengan cara mengutip dan memproses kembali data

yang sudah ada.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat

adanya pengelolaan hutan dan tegakan (penebangan A2, penanaman) dan

perubahan yang terjadi akibat gangguan hutan. Perubahan dianalisis untuk

setiap bagian hutan (BH) yang ada di KPH Nganjuk. Identifikasi perubahan

hutan dan tegakan mencakup :

1) Perubahan pada setiap kelompok umur tegakan.

10 Thn

Dalam identifikasi perubahan hutan ini dibutuhkan data yang dimuat

dalam buku RPKH yaitu : Model RPKH 1 (hasil risalah (data setiap petak

ukur), Model RPKH 2 (Register Risalah Hutan), dan Model RPKH 3 (Daftar

Kelas Hutan). Dari data tersebut dapat diperoleh beberapa informasi tentang

perubahan luas dan potensi tegakan jati, sehingga dapat terlihat pada umur

berapa dan di petak mana saja gangguan hutan yang sering terjadi (daerah

yang tingkat kerawanannya tinggi).

Analisis identifikasi perubahan hutan dan tegakan dilakukan dengan cara

memproses data dari hasil risalah hutan selama 3 (tiga) periode terakhir. Data

tersebut dimuat ke dalam tabel hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan

(Lampiran 1). Dari tabel hasil identifikasi terlihat perubahan komposisi

tegakan masing-masing petak dan anak petak pada setiap periode. Kondisi

tegakan dianggap mengalami gangguan hutan apabila terjadi perubahan kelas

hutan, penurunan luasan kelas umur dan penurunan kelas umur pada tiap

periode. Jika suatu tegakan mengalami peningkatan kelas umur pada setiap

periode dan, maka tegakan tersebut dianggap tidak mengalami gangguan

hutan. Kemudian dari tabel hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan di

KPH Nganjuk diolah lagi untuk mengetahui besarnya komposisi tegakan jati

di setiap kategori kelas umur muda (KU I – III), kelas umur tua (KU IV – VI),

dan kelas umur masak tebang (KU VII ke atas). Disamping itu juga dapat

diperoleh data laju perubahan areal produktifnya, dengan rumus sebagai

berikut :

Laju Perubahan Areal Produktif (Ha/Th) =

Dimana L0 = Luas awal tegakan (Ha)

L1 = Luas akhir tegakan (Ha)

3.4.2 Identifikasi Perubahan Komposisi Tegakan Jati

Kegiatan identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui pola perubahan

komposisi tegakan jati setiap kelas umur produktif di masing-masing bagian

hutan (BH) selama 3 periode. Dimana ada tiga tipe identifikasi yang

dilakukan, diantaranya adalah :

1) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati dalam 3 periode terakhir.

2) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun.

3) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati setiap periode 10 tahun.

Kegiatan identifikasi perubahan komposisi tegakan jati dalam 3 periode

terakhir dilakukan dengan cara memproses data dari tabel perubahan kelas

hutan untuk produksi kayu jati, sehingga diperoleh hasil persentase komposisi

tegakan jati dalam 3 periode terakhir. Dari data persentase komposisi tegakan

jati tersebut dapat terlihat perubahan komposisi tegakan dari kelas umur muda

sampai masak tebang untuk setiap periode. Kegiatan ini dilakukan agar dapat

diketahui seberapa besar persentase kemampuan suatu kelas umur tegakan

untuk tumbuh dengan baik selama 3 periode terakhir, tanpa memperhatikan

keadaan di setiap petaknya. Dimana untuk mengolah data tersebut dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase (%) = 1 - x 100 %

Dimana KUii = Luas tegakan kelas umur ke-i pada periode ke-i

KUjj = Luas tegakan kelas umur ke-j pada periode ke-j

Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun bertujuan

untuk melihat kemampuan suatu kelompok umur tegakan yang dapat tumbuh

dengan baik dalam jangka waktu yang berlainan. Kegiatan ini dilakukan

dengan memperhatikan perubahan luasan di setiap petak dan anak petaknya.

Adapun beberapa jangka waktu yang diidentifikasi adalah 10 tahun, 20 tahun,

dan 30 tahun, dimana kondisi awalnya sama yaitu pada tahun 1975. Sehingga

dapat diketahui seberapa besar persentase komposisi tegakan jati yang dapat

tumbuh sesuai dengan yang diharapkan dalam jangka waktu tersebut, selain

itu juga dapat terlihat seberapa lama suatu kelompok umur tegakan tersebut

bisa dipertahankan.

Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati setiap periode 10 tahun

dilakukan dengan cara melihat perubahan luas suatu kelas umur tegakan setiap

periode 10 tahun, dengan memperhatikan perubahan di setiap petak dan anak

petaknya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pola (KUii – KUjj)

KUj

KUi

perubahan suatu kelas umur tegakan setiap 10 tahun dengan kondisi awal

tegakan yang berlainan selama 3 periode, yaitu pada tahun risalah 1975, 1985,

dan 1995. Adapun rumus yang digunakan dalam kegiatan identifikasi ini sama

dengan identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun, yaitu

sebagai berikut :

Persentase (%) = x 100 %

Dimana KUi = Luas tegakan kelas umur ke-i di periode awal

KUj = Luas tegakan kelas umur ke-j di periode berikutnya

Seluruh kegiatan identifikasi perubahaan komposisi tegakan jati yang

dilakukan baik itu yang selama 30 tahun atau pun yang per periode 10 tahun

pada prinsipnya sama, perbedaannya hanya pada penggunaan kondisi awal

tegakan dan jangka waktunya. Kegiatan ini dilakukan hanya memperhatikan

kelas umur produktifnya saja, yang kemudian dicari persentase luas suatu

kelas umur yang mengalami perubahan di suatu petak atau anak petak. Dari

persentase tersebut maka diperoleh data luas yang mampu tumbuh dengan

baik dan yang rusak di suatu petak atau anak petak.

3.4.3 Identifikasi Perubahan Kerapatan Bidang Dasar Rata-rata

Kegiatan identifikasi perubahan kerapatan bidang dasar (KBD) rata-rata

dilakukan untuk melihat pengaruh perubahannya terhadap kelas umur tegakan

dan bonita selama 30 tahun (4 tahun risalah). Untuk mengetahui pengaruh

perubahan KBD rata-rata terhadap kelas umur tegakan jati dibutuhkan data

KBD setiap petak yang diperoleh dari tabel hasil identifikasi, kemudian

dilakukan pengelompokan setiap kelas umur, sehingga diperoleh hasil KBD

rata-rata untuk masing-masing kelas umur selama 30 tahun. Perlakuan yang

sama dilakukan juga untuk mengetahui perubahan KBD rata-rata terhadap

bonita. Dari hasil kegiatan identifikasi dapat terlihat apakah perubahan KBD

rata-rata yang dimiliki oleh setiap kelas umur dan bonita selama 30 tahun

terakhir sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Disamping itu data tersebut

juga mendukung dalam melihat pengaruh perubahan komposisi tegakan jati

yang terjadi terhadap perubahan KBD rata-rata yang ada di KPH Nganjuk

4.1 Letak dan Luas

Letak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk dari segi geografis

terletak antara 111º 5’ – 112º 13’ Bujur Timur dan 7º 20’ – 7º 59 ‘ Lintang

Selatan. Wilayah KPH Nganjuk terletak diantara 3 (tiga) Keresidenan dan 1 (satu)

Kabupaten, yaitu :

1. Keresidenan Kediri di sebelah Selatan.

2. Keresidenan Madiun di sebelah Barat.

3. Keresidenan Bojonegoro di sebelah Utara

4. Keresidenan Jombang di sebelah Timur.

Luas seluruh kawasan Kelas Perusahaan Jati KPH Nganjuk adalah

21.273,48 Ha. Areal hutan yang termasuk Kelas Perusahaan Jati ini secara

administratif terletak di dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten

Madiun. KPH Nganjuk terbagi menjadi 2 (dua) Bagian Hutan yaitu Bagian Hutan

(BH) Tritik dan Bagian Hutan (BH) Brebek. Bagian Hutan Tritik yang masuk

dalam Kabupaten Nganjuk seluas 11.345,6 Ha, sedangkan yang masuk dalam

wilayah Kabupaten Madiun seluas 1.251,8 Ha. Jadi luas seluruh BH Tritik adalah

12.627,4 Ha BH Brebek memiliki luas 8.646,08 Ha yang keseluruhannya masuk

dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan Keresidenan Kediri.

Berdasarkan pembagian resort, KPH Nganjuk dibagi menjadi 5 (lima)

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 23 (dua puluh tiga) Resort

Pemangkuan Hutan (RPH). Luas masing-masing BKPH dan RPH dapat dilihat

Tabel 1. Luas BKPH dan RPH Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk.

Total Luas BKPH 20.936,60

Luas Alur 336,88

Jumlah Luas KPH 21.273,48

Sumber : RPKH Kelas Perusahaan Jati (1997 – 2006)

Wilayah KPH Nganjuk terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

Brantas, anak sungai Brantas yang utama adalah DAS Widas. Ditinjau dari tingkat

BH Brebek lebih tinggi tingkat kehidupannya daripada BH Tritik. Hal ini

disebabkan karena BH Brebek banyak terdapat sumber air dan tanahnya lebih

subur.

4.2 Keadaan Lapangan

KPH Nganjuk terletak di lembah antara pegunungan Kendeng yang berada

di sebelah Barat Utara dan pegunungan Wilis yang berada di sebelah Selatan.

Selain itu KPH Nganjuk berada dalam DAS berikut ini :

1. DAS Widas

2. DAS Kedung Pedet

3. DAS Kuncir

4. DAS Kedung Gupit

5. DAS Kedung Maron

6. DAS Rejoso

7. DAS Kedung Padang

8. DAS Senggowar

9. DAS Tretes

10.DAS Hedung Soko

Tinggi dari permukaan air laut terendah adalah ± 60 meter dari permukaan laut

(mdpl) sejajar dengan jalan Kereta Api Madiun – Surabaya.

4.3 Tanah, Iklim dan Geologi

Menurut peta tanah Jawa Timur jenis-jenis tanah yang terdapat di BH

Tritik dari Utara ke Selatan adalah :

a. Kelompok tanah termasuk latosol dan tanah mediteran merah dengan

mengandung tanah-tanah regur dari bahan vulkanis, berisi batu kapur, tanah

liat campur kapur (marl) pada tanah-tanah pegunungan.

b. Kelompok tanah termasuk sebagian besar lithosol, dari batu-batuan sedimen

yang serupa, pada tanah-tanah berbukit hingga pegunungan.

c. Regosol dan tanah mediteran berkapur dari tanah liat campur kapur di atas

bukit-bukit.

d. Tanah-tanah serupa dari timbunan-timbunan calluvial dan alluviar pada

dataran dengan permukaan bergelombang atau pada tanah-tanah bawah

Jenis-jenis tanah yang terdapat di BH Brebek adalah :

a. Tanah-tanah di tepi sebelah Timur terdiri dari tanah-tanah serupa dari

timbunan calluvial dan alluviar pada dataran dengan permukaan

bergelombang atau pada tanah-tanah bagian bawah (bottom land).

b. Sebagian besar bagian Utara dan tengah terdiri dari latosol coklat dari bahan

vulkanis intermedian dan dasar pada tanah lembah dari kerucut-kerucut

vulkanis.

c. Sedangkan bagian Selatan terdiri dari latosol coklat tua kemerah-merahan dan

latosol merah tua dari bahan vulkanis intermedian dan dasar pada tanah

lembah dari kerucut-kerucut vulkanis.

Suhu pada umumnya tetap sepanjang tahun berkisar 26º C - 27º C. Curah

hujan termasuk tipe 4 C dari Dr. Boerema, yaitu curah hujan sedikit di musim

kemarau, karena terdapatnya angin-angin kering dari arah Selatan dan Tenggara.

Hujan turun lebat pada bulan Desember sampai dengan Februari, yang disebabkan

oleh adanya angin dari Barat Daya yang dapat mencapai daerah ini. Iklim di KPH

Nganjuk cocok dengan syarat-syarat pertumbuhan jati, karena menurut Dr. J. H.

Becking syarat pertumbuhan jati adalah sebagai berikut :

a. Jati dapat tumbuh di seluruh Jawa pada ketinggian 0 – 500 mdpl.

b. Di daerah-daerah dengan musim kemarau sedang sampai kering.

c. Pada tanah yang baik peresapannya.

d. Mencapai perkembangan optimal di daerah-daerah 10 – 20 hari hujan, dalam 4

bulan terkering struktur tanah baik tinggi 0 – 250 mdpl.

Berdasarkan pembagian dari R. W. Van Bemmeloem (1949) dalam

bukunya The Geologic of Indonesia BH Tritik termasuk Isac Physic Graphis Tectonis, sedangkan pada BH Brebek termasuk Zone Solo.

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Wilayah Kabupaten Nganjuk dibagi dalam 20 kecamatan, 20 kelurahan

dan 264 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2004

sebesar 1.029.468 jiwa dengan perincian 509.156 jiwa penduduk laki-laki dan

520.312 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar mata pencaharian

jiwa per km². Penduduk di Kabupaten Nganjuk menganut beberapa agama dan

kepercayaan namun penduduknya mayoritas beragama Islam.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2002

sudah cukup memadai, dimana jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 726 unit,

jumlah SLTP ada 69 unit, sedangkan SMU berjumlah 51 unit, untuk Perguruan

0

Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik

1975 1985 1995 2005 5.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan

Identifikasi perubahan kelas hutan dilakukan untuk setiap kelas umur

tegakan pada kelas perusahaan Jati di KPH Nganjuk selama 3 periode terakhir

(1975 – 2005), dimana dalam pengolahannya dibedakan menjadi 2 bagian yaitu

Bagian Hutan (BH) Tritik dan Bagian Hutan (BH) Brebek. Data hasil identifikasi

perubahan hutan yang bersumber dari buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil

(RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Nganjuk disajikan pada Lampiran 1 (BH

Tritik dan BH Brebek). Grafik perubahan luasan kelas hutan untuk produksi kayu

jati pada BH Tritik dapat dilihat pada Gambar 1, dan pada BH Brebek dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1 Perubahan kelas hutan untuk produksi kayu jati BH Tritik.

Perubahan tegakan yang tejadi di BH Tritik untuk setiap kelas umur selalu

mengalami penurunan pada saat menjadi kelas umur berikutnya dan perubahan

yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi KU IV di periode III (1995 -

2005). Dapat dilihat pada Gambar 1, perubahan tegakan setiap kelas umur terus

mengalami penurunan luas dari periode awal hingga periode akhir, akan tetapi

luas total produktif dari periode ke periode-periode berikutnya terus bertambah,

0

Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Brebek

1975 1985 1995 2005

lahan bekas tebangan, seperti pada risalah tahun 1975 luas KU VIII (masak

tebang) sebesar 218,6 Ha, sedangkan penanaman yang dilakukan pada risalah

tahun 1985 sebesar 1779,7 Ha. Dapat terlihat pula dari Gambar 1 di atas bahwa

pada KU I di tahun risalah 2005 memiliki luas areal yang sangat jauh lebih besar

daripada di tahun-tahun risalah sebelumnya, hal ini menunjukkan luas areal

penanaman di tahun-tahun risalah sebelumnya dengan kondisi di lapangan saat ini

sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak

memungkinkan lagi dengan luasan tersebut bisa dipanen di umur masak tebang.

Oleh karenanya dilakukan peningkatan luas areal penanamannya, hal ini didukung

dengan kondisi tanaman pada kelas umur tua (KU III ke atas), terutama pada kelas

umur masak tebang yang luas arealnya jauh lebih lebih kecil.

Luas tanah kosong (TK) dan tanaman Jati bertumbuhan kurang (TJBK)

pada setiap tahun risalah semakin bertambah (Lampiran 2) sejak tahun 1985

sampai tahun 2005, dengan demikian dapat dikatakan bahwa luasan tegakan jati

yang mengalami kerusakan terus mengalami peningkatan dari periode II (1985 –

1995) hingga periode III (1995 – 2005).

Gambar 2 Perubahan kelas hutan untuk produksi kayu jati BH Brebek.

Perubahan tegakan yang terjadi di BH Brebek (Gambar 2) juga mengalami

hal yang sama dengan yang terjadi di BH Tritik, yaitu luasan setiap kelas umur

Perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi KU IV di periode

III (1995 – 2005), dimana luas KU III pada tahun risalah 1995 adalah sebesar

982,9 Ha kemudian di tahun risalah 2005 KU III yang dapat tumbuh menjadi KU

IV hanya sebesar 71,3 Ha. Pada Gambar 2 terlihat luas setiap kelas umur dan luas

total produktif dari tahun risalah 1975 hingga tahun risalah 2005 selalu

mengalami penurunan, terkecuali untuk luas total produktif pada tahun risalah

2005 yang mengalami kenaikan akibat kegiatan penanaman sebesar 5163,6 Ha.

Sehingga dapat dikatakan untuk BH Brebek perubahan kelas umur tegakan selama

3 periode (30 tahun) sudah tidak dapat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan

dan sudah mengalami gangguan hutan sejak periode awal.

Hal yang sama juga terjadi di BH Brebek apabila melihat perubahan kelas

hutan yang tidak produktif pada (Lampiran 2), yaitu luas TK dan TJBK pada

setiap tahun risalah selalu mengalami kenaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

pada BH Brebek luasan tegakan jati yang mengalami kerusakan terus mengalami

peningkatan sejak periode awal hingga periode akhir. Sehingga tegakan yang

masak tebang tidak dapat memenuhi jumlah tebangan yang sudah ditentukan oleh

pihak Perhutani.

Jika melihat pada syarat-syarat umum yang ditentukan Osmaston (1968),

secara umum kondisi yang terjadi di KPH Nganjuk baik di BH Tritik maupun di

BH Brebek saat ini tidak dapat memenuhinya. Karena tegakan yang ada di

lapangan saat ini tidak bisa mencapai kuantitas atau hasil yang diinginkan,

sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Begitu juga sama halnya dengan

konsep hutan normal pada tegakan seumur, dimana menurut Osmaston (1968) ada

beberapa norma utama yang harus dimiliki. Kondisi tegakan di lapangan saat ini

tidak dapat memenuhi beberapa norma tersebut, yaitu stok pertumbuhan yang ada

di lapangan dan pertumbuhannya tidak normal.

Untuk mengetahui besarnya total luas hutan produktif dan penyebaran

komposisi tegakan jati dalam setiap kisaran kelas umur dan di setiap tahun risalah,

diperlukan data hasil rekapitulasi hutan produktif yang disajikan pada Tabel 2

Tabel 2 Rekapitulasi hutan produktif BH Tritik.

Kelas Umur

Luas (Ha)

Tahun Risalah

1975 1985 1995 2005

KU I - III 4424,9 5330,9 4963,8 6598,9

Dari Tabel 2 di atas terlihat sejak tahun risalah 1975 hingga tahun risalah

2005 tegakan Jati kelas umur di bawah 30 tahun (KU I – III) selalu memliki luas

yang domninan di atas 50 % dibandingkan dengan tegakan Jati kelas umur di atas

30 tahun. Terutama pada kondisi akhir (tahun 2005) sangat terlihat jelas tegakan

jati muda (KU I – III) sangat mendominasi, bahkan sampai melebihi 75 %

(sebesar 80 %). Sehingga pada KU IV – VI komposisinya sangat kecil yaitu

sebesar 16 %, apalagi pada KU VII ke atas (masak tebang) hanya memiliki

komposisi yang lebih kecil lagi yaitu sebesar 4 %.

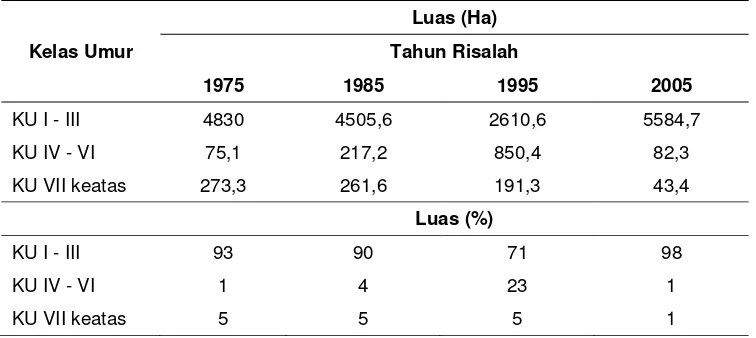

Tabel 3 Rekapitulasi hutan produktif BH Brebek.

Kelas Umur

Tegakan jati KU I – III di BH Brebek (lihat Tabel 3) selalu memiliki luas

yang dominan pada setiap tahun risalah yaitu sebesar 93 %, terutama pada tahun

sebesar 98 %. Sedangkan untuk KU IV ke atas hanya memiliki komposisi yang

sangat kecil, yaitu masing-masing sebesar 1 %.

Setelah melihat perubahan kelas hutan dan rekapitulasi hutan produktif di

kedua BH KPH Nganjuk, dapat dikatakan perubahan kelas hutan yang terjadi

selalu mengalami kerusakan atau gangguan hutan pada setiap periodenya, hal ini

didukung dengan semakin meningkatnya luasan TK dan TJBK, serta komposisi

tegakan jati di kelas umur tua (KU III ke atas) pada risalah tahun 2005 yang

sangat kecil baik di BH Tritik maupun di BH Brebek. Kemudian dari data laju

perubahan areal produktif di kedua BH dari periode awal hingga periode akhir

menunjukkan angka yang relatif besar untuk setiap tahunnya, yang berarti

semakin besar pula penurunan luas areal produktifnya. Untuk melihat laju

perubahan areal produktif kedua bagian hutan dapat dilihat pada Tabel 4 dan

Tabel 5.

Tabel 4 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Tritik.

Kelas Umur

Periode Periode Periode

1975 - 1985 1985 - 1995 1995 - 2005

Tabel 5 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Brebek.

Laju perubahan areal produktif di atas merupakan laju pengurangan luas

areal produktif (berhutan) setiap tahun, dari kelas umur awal menjadi kelas umur

berikutnya. Dapat dilihat bahwa pada Tabel 4, secara keseluruhan laju perubahan

areal produktif yang paling tinggi selama 3 periode terakhir terjadi di periode

1995 - 2005 pada saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 88 ha/th. Sedangkan

laju perubahan areal produktif yang paling kecil pada saat KU VII menjadi KU

VIII di periode 1975 – 1985 yaitu sebesar 2 ha/th. Apabila dilihat menurut

masing-masing periode, maka pada periode awal (1975 – 1985) laju perubahan

tertinggi yaitu pada saat KU I menjadi KU II adalah sebesar 23 ha/th dan yang

terkecil pada saat KU VII menjadi KU VIII yaitu sebesar 2 ha/th. Kemudian di

perode berikutnya (1985 – 1995) laju perubahan yang paling besar terjadi pada

saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 44 ha/th, sedangkan laju perubahan yang

paling kecil terjadi pada saat KU IV menjadi KU V yaitu sebesar 9 ha/th. Di

periode terakhir (1995 – 2005) laju perubahan tertinggi terjadi pada saat KU III

menjadi KU IV yaitu sebesar 88 ha/th, dan untuk laju perubahan terkecil terjadi

pada saat KU I menjadi KU II yaitu sebesar 21 ha/th. Selain itu, rata-rata laju

perubahan areal produktif terbesar dari periode awal hingga periode akhir yang

terjadi di BH Tritik adalah pada saat KU III menjadi KU IV. Sehingga dapat

dikatakan tegakan jati di BH Tritik pada saat sekarang ini tidak mampu

dipertahankan.

Sedangkan pada BH Brebek (lihat Tabel 5), secara keseluruhan laju

perubahan areal produktif yang paling tinggi selama 3 periode terjadi di periode

terakhir pada saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 91 ha/th. Sedangkan laju

perubahan yang terkecil terjadi di periode 1975 – 1985 dan periode 1985 – 1995

pada saat KU V menjadi KU VI yaitu sebesar 0 ha/th atau tidak mengalami laju

perubahan areal produktif, hal ini dikarenakan pada kelas umur tersebut hanya

terdapat satu petak di BH Brebek. Sama halnya dengan KU IV dari periode awal

hingga periode akhir selalu tidak mengalami laju perubahan areal produktif, hal

ini dikarenakan sudah tidak ada lagi kelas umur tegakan yang tergolong KU IV

sejak tahun 1975. Bila dilihat menurut masing-masing periode, pada periode awal

laju perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU II menjadi KU III yaitu

menjadi KU VI yaitu sebesar 0 ha/th. Kemudian di periode berikutnya laju

perubahan terbesar yaitu pada saat KU III menjadi KU IV sebesar 82 ha/th dan

laju perubahan terkecil pada saat KU VI menjadi KU VII sebesar 0 ha/th. Di

periode terakhir laju perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi

KU IV yaitu sebesar 91 ha/th, sedangkan laju perubahan yang paling kecil terjadi

pada saat KU VII menjadi KU VIII yaitu sebesar 1 ha/th. Disamping itu rata-rata

laju perubahan areal produktif terbesar dari periode awal sampai periode terakhir

adalah pada saat KU II menjadi KU III dan pada saat KU III menjadi KU IV.

5.2 Identifikasi Perubahan Kelas Hutan Produktif

5.2.1 Persentase Luas Tegakan Produktif yang Mencapai Kelas Umur Berikutnya dalam 3 Periode Terakhir

Dalam mengidentifikasi perubahan kelas hutan produktif tegakan jati

dalam 3 periode terakhir diperlukan data persentase luas tegakan produktif yang

mencapai kelas umur berikutnya di kedua bagian hutan, dimana data tersebut

diperoleh dari data perubahan kelas hutan produktif di KPH Nganjuk selama 3

periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya, seperti yang disajikan

pada Tabel 6 (BH Tritik) dan Tabel 7 (BH Brebek). Dari data tersebut dapat

terlihat seberapa besar persentase komposisi tegakan jati untuk setiap kelas umur,

yang mampu tumbuh dengan baik dari periode awal hingga periode akhir.

Tabel 6 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Tritik).

Dari Tabel 6 (BH Tritik) dapat terlihat pada periode awal (1975 – 1985)

persentase luas tegakan jati yang mencapai kelas umur berikutnya di setiap KU

atas 75 %) terkecuali untuk KU VII ke atas, karena pada KU tersebut sudah

memasuki umur masak tebang. Kemudian jika melihat pada periode-periode

berikutnya persentase luas tegakan jati yang mencapai kelas umur berikutnya di

BH Tritik telah mengalami penurunan, terutama pada periode III (1995 – 2005).

Persentase luas tegakan jati yang tertinggi pada periode I adalah KU II – III yaitu

sebsar 95 %, sedangkan persentase yang paling rendah pada KU IV - V yaitu

sebesar 80 %. Di periode II (1985 – 1995) yang memiliki persentase tertinggi

adalah KU II – III yaitu sebesar 93 %, dan persentase yang paling rendah adalah

KU V – VI yaitu sebesar 66 %. Sedangkan persentase luas tegakan jati di periode

III telah mengalami penurunan yang lebih drastis hampir di semua kelas umur

kecuali pada KU I – II yang mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena pada KU I

telah dilakukan penanaman. Dimana pada periode III yang memiliki persentase

tertinggi adalah KU I – II yaitu sebesar 88 %, dan persentase yang paling rendah

pada KU VI – VII yaitu hanya sebesar 8%. Setelah melihat perubahan persentase

luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya yang terjadi di BH

Tritik selama 3 periode, dapat terbukti bahwa kerusakan yang paling tinggi terjadi

di periode III (1995 – 2005).

Tabel 7 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Brebek).

Untuk BH Brebek menunjukkan kondisi yang berbeda (lihat Tabel 7),

akan tetapi tetap mengalami penurunan dari periode awal hingga periode akhir,

hampir di setiap kelas umur. Di periode I hanya pada KU V – VI yang mampu

tumbuh dengan baik hingga 100 %, dan persentase yang paling rendah pada KU

besar antara nilai tertinggi dengan nilai terkecil, hal ini diduga karena pada tahun

risalah 1975 tidak ada tegakan yang tergolong KU IV. Kemudian di periode

berikutnya hampir seluruh KU mengalami penurunan atau kerusakan, dimana

persentase tertinggi adalah KU VI – VII yang di periode sebelumnya merupakan

KU V – VI yaitu sebesar 100 %, sedangkan persentase terkecil adalah KU V – VI

yang di periode sebelumnya KU IV – V yaitu sebesar 0 %. Di periode III

menunjukkan kadaannya lebih buruk dibanding periode sebelumnya, seluruh KU

mengalami penerunan yang sangat drastis. Selain KU VII ke atas yang memiliki

persentase tertinggi adalah KU I – II yaitu sebesar 44 %, sedangkan persentase

yang paling rendah adalah KU V – VI dan KU VI – VII, yaitu masing-masing

sebesar 0 % atau tidak ada tegakan pada KU tersebut yang mencapai kelas umur

berikutnya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keadaan di BH Brebek pada

periode terakhir lebih buruk daripada periode-periode sebelumnya, hal ini juga

menunjukkan gangguan hutan yang terjadi semakin lama semakin tinggi.

Dari Tabel 6 dan Tabel 7 di atas dapat terlihat bahwa keadaan di BH

Brebek lebih buruk, hal ini ditunjukkan dengan lebih rendahnya nilai-nilai

persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya di BH

Brebek. Walaupun di kedua BH keadaanya berbeda, akan tetapi sama-sama

mengalami penurunan atau kerusakan di setiap periodenya, terutama di periode

akhir (1995 – 2005).

5.2.2 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Selama 30 Tahun

Untuk melihat besarnya persentase komposisi tegakan jati yang dapat

tumbuh dengan baik selama 30 tahun, diperlukan data persentase luas tegakan

produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 3 periode, seperti yang

disajikan pada Tabel 8 (BH Tritik) dan Tabel 9 (BH Brebek). Data tersebut

diperoleh dari hasil identifikasi perubahan kelas umur setiap petak dalam jangka

waktu yang berbeda-beda. Pada data ini kondisi awal setiap periodenya sama

yaitu pada tahun 1975, sehingga lamanya jangka waktu yang dimiliki dari periode

awal hingga periode akhir adalah 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dari data ini

maka akan diketahui seberapa besar persentase kemampuan suatu tegakan kelas

umur yang mencapai kelas umur berikutnya dengan jangka waktu yang

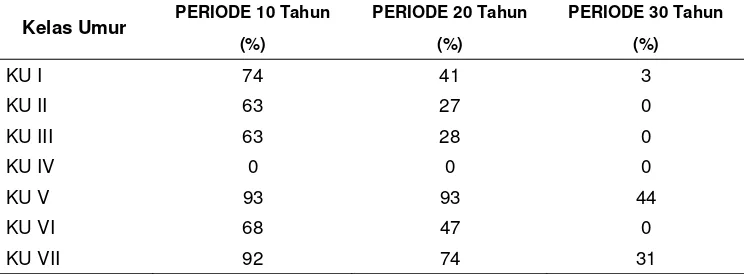

Tabel 8 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Tritik).

Kelas Umur Periode 10 Tahun Periode 20 Tahun Periode 30 Tahun

(%) (%) (%)

Dari Tabel 8 (BH Tritik) dapat terlihat dalam jangka waktu 10 tahun (1975

- 1985) luas tegakan jati yang dapat tumbuh dengan baik di setiap KU memiliki

persentase yang tinggi. Dimana persentase tertinggi pada KU II yaitu sebesar 93

%, dan persentase terkecil pada KU IV yaitu sebesar 78 %. Dalam jangka waktu

20 tahun (1975 - 1995) dapat terlihat telah terjadi penurunan persentase pada

setiap KU, dimana persentase tertinggi pada KU I dan KU II yaitu sebesar 73 %

sedangkan persentase paling rendah pada KU IV yaitu sebesar 53 %. Kemudian

dalam jangka waktu 30 tahun (1975 - 2005) persentase luas tegakan jati yang

mencapai kelas umur berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis pada

setiap KU. Persentase tertinggi yang dimiliki hanya sebesar 37 % yaitu pada KU I,

dan persentase yang paling rendah terjadi pada KU IV yaitu sebesar 3 %. Untuk

KU VII yang hampir selalu memiliki persentase paling rendah dalam setiap

periode disebabkan oleh adanya kegiatan penebangan atau pemanenan, karena

daur yang digunakan di KPH Nganjuk adalah 80 tahun. Begitu pula dengan KU V

di periode 30 tahun dan KU VI di periode 20 tahun yang sudah mencapai umur

masak tebang. Apabila dilihat secara keseluruhan perubahan persentase luas

tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun di BH

Tritik dengan kondisi awal pada tahun 1975, dapat terlihat bahwa kerusakan

tegakan selalu mengalami penurunan di setiap periode berjalan, dan kerusakan

yang paling tinggi terjadi pada periode 30 tahun atau di atas tahun 1995, sehingga

tegakan yang diharapkan tumbuh dengan baik hanya mampu bertahan selama satu

Tabel 9 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Brebek).

Kelas Umur PERIODE 10 Tahun PERIODE 20 Tahun PERIODE 30 Tahun

(%) (%) (%)

Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya

selama 3 periode yang terdapat di BH Brebek (Tabel 8) dalam jangka waktu 10

tahun (Periode 10 tahun) bisa dikatakan tidak sebaik yang dimiliki di BH Tritik,

kemudian persentase tertinggi justru dimiliki oleh kelas umur tua yaitu pada KU

V sebesar 93 %, sedangkan persentase yang paling rendah pada KU II dan KU III

yaitu sebesar 63 %. Dalam jangka waktu 20 tahun (Periode 20 tahun) persentase

luas tegakan jati hampir di setiap KU mengalami penurunan, kecuali pada KU V

yang masih memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 93 %, dan persentase

paling rendah pada KU II sebesar 27 %. Sedangkan dalam jangka waktu 30 tahun

(periode 30 tahun) telah terjadi penurunan yang sangat drastis, untuk KU V

walaupun mengalami penurunan yang drastis tapi masih memiliki persentase yang

paling tinggi yaitu sebesar 44 %, penurunan ini diduga karena pada periode 30

tahun KU V sudah mencapai kelas umur masak tebang sama halnya dengan KU

VI dan KU VII yang sudah mencapai umur masak tebang sejak periode 20 tahun

dan periode 10 tahun. Selain KU V ke atas, kelas umur yang memiliki persentase

paling tinggi adalah KU I yaitu hanya sebesar 3 %, sedangkan persentase paling

rendah yaitu pada KU II dan KU III sebesar 0 % atau dengan kata lain tidak ada

tegakan yang bisa tumbuh dengan normal sampai jangka waktu 30 tahun. Pada

KU IV yang di setiap periodenya selalu memiliki persentase paling rendah (0 %)

dikarenakan sudah tidak terdapat tegakan yang tergolong KU tersebut sejak awal

tahun risalah 1975. Bila dilihat dari data yang disajikan pada Tabel 8, di BH

Brebek tegakan jati sudah mengalami kerusakan sejak periode pertama, dan selalu

terjadi penurunan setiap periodenya. Terutama pada periode 30 tahun bisa

hanya 3 % yang kini sudah mencapai KU IV, disamping kelas umur yang masak

tebang.

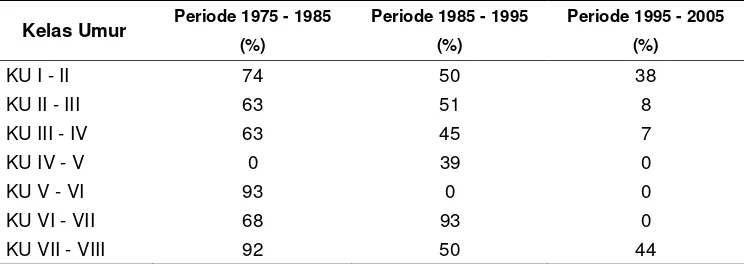

5.2.3 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Setiap Periode 10 Tahun

Besarnya perubahan persentase komposisi tegakan jati setiap periode, yang

mana kondisi awal pada masing-masing periode berbeda-beda tetapi memliki

jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun untuk setiap periode, dapat dilihat pada

Tabel 10 (BH Tritik) dan Tabel 11 (BH Brebek). Data ini diperoleh dari hasil

identifikasi perubahan kelas umur tegakan jati setiap petak, dengan cara

mengidentifikasi perubahan kelas umur setiap petak dalam jangka waktu 10 tahun

(1 periode). Dari kedua tabel tersebut dapat terlihat persentase luas tegakan jati

yang dapat tumbuh dengan baik selama 10 tahun dalam 3 periode terakhir (30

tahun).

Tabel 10 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Tritik).

Kelas Umur Periode 1975 - 1985 Periode 1985 - 1995 Periode 1995 - 2005

(%) (%) (%)

Tabel 11 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Brebek).

Kelas Umur Periode 1975 - 1985 Periode 1985 - 1995 Periode 1995 - 2005

(%) (%) (%)

Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya