PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI

HEPAR TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI ISONIAZID

(Skripsi)

Oleh

H. SAHDIAH. S

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GIVING EXTRACT OF MAHKOTA DEWA FRUITS (Phaleria macrocarpa) AGAINST ISONIAZID-INDUCED HEPAR

HISTOPATHOLOGY APPEARANCE IN MALE RAT

By

H. SAHDIAH. S

Mahkota dewa has been analyzed contains of high concentrate flavonoid as natural antioxidant which can be functioned as hepatoprotector. The aim of this research was to determine the influence of giving extract of mahkota dewa fruits (Phaleria macrocarpa) against isoniazid-induced hepar histopathology appearance in male rat.

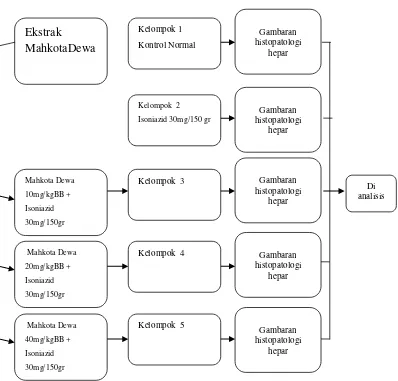

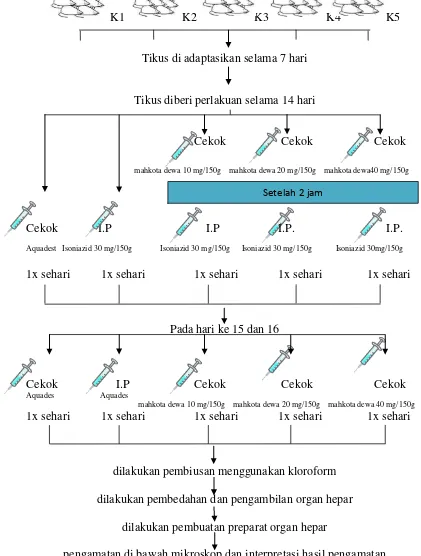

In this study, 25 male rat were divided randomly into 5 groups and given treatment for 14 days. K1 (normal control which was only given aquadest), K2 (negative control which was only given isoniazid 30mg/150grBW), K3 (given extract of mahkota dewa fruits 10mg/150grBW and isoniazid 30mg/150grBW), K4 (given extract of mahkota dewa fruits 20mg/150grBW and isoniazid 30mg/150grBW), and K5 (given extract of mahkota dewa fruits 40mg/150grBW and isoniazid 30mg/150grBW).

was 18% ± 17,176 (decreasing in comparison with K2 and as almost equal to K1). The conclusion of this research is that extract of mahkota dewa fruits 10mg/150grBW, 20mg/150grBW, and 40mg/150grBW doses can decrease total of hepatocytes swelling on isoniazid-induced hepar in male rat.

ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI

HEPAR TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI ISONIAZID

Oleh H. SAHDIAH. S

Mahkota dewa telah diteliti memiliki kandungan flavonoid yang tinggi sebagai antioksidan alami yang dapat bersifat hepatoprotektor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diinduksi isoniazid.

Pada penelitian ini, 25 tikus jantan dibagi dalam 5 kelompok secara acak dan diberi perlakuan selama 14 hari. K1 (kontrol normal yang hanya diberi aquadest), K2 (kontrol negatif yang hanya diberi isoniazid 30mg/150grBB), K3 (diberi ekstrak buah mahkota dewa 10mg/150grBB dan isoniazid 30mg/150grBB), K4 (diberi ekstrak mahkota dewa 20mg/150grBB dan isoniazid 30mg/150grBB), dan K5 (diberi ekstrak mahkota dewa 40mg/150grBB dan isoniazid 30mg/150grBB).

14,478; dan K5: 18% ± 17,176 (mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan K2 dan hampir sama dengan K1). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ekstrak buah mahkota dewa dosis 10mg/150grBB, 20mg/150grBB, dan 40mg/150grBB dapat menurunkankan jumlah pembengkakan hepatosit pada hepar tikus jantan yang diinduksi oleh isoniazid.

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI

HEPAR TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI ISONIAZID

Oleh

H. SAHDIAH. S

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA KEDOKTERAN

Pada

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa) TERHADAP GAMBARAN

HISTOPATOLOGI HEPAR TIKUS

PUTIH YANG DIINDUKSI ISONIAZID Nama Mahasiswa : H. Sahdiah. S

Nomor Pokok Mahasiswa : 0918011005

Program Studi : Pendidikan Dokter Umum

Fakultas : Kedokteran

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

2. Dekan Fakultas Kedokteran dr. Susianti, M.Sc.

NIP 197808052005012003

dr. Evi Kurniawaty, M.Sc. NIP 197601202003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : dr. Susianti, M.Sc.

Sekretaris : dr. Evi Kurniawaty, M.Sc.

Penguji

Bukan Pembimbing : dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA

2. Dekan Fakultas Kedokteran

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2013 Dr. Sutyarso, M.Biomed.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Januari 1993, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari Bapak M. Ridwan. S dan Ibu Marijem.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Negara Tulang Bawang pada tahun 2003, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan di SLTP PG Bungamayang pada tahun 2006, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 2 Kotabumi pada tahun 2009. Ketika pendidikan SMA, penulis pernah menjadi juara II olimpiade fisika tingkat Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2008.

“You are what you think..

Persembahan sederhana untuk yang tercinta

Ayah dan Mama

Ayah yang selalu menjaga, melindungi, dan

bekerja keras tanpa pernah mengeluh

i SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Putih

yang Diinduksi Isoniazid” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutyarso, M.Biomed., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

2. Ibu dr. Susianti, M.Sc., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Beliau adalah orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini;

ii 4. Bapak dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA selaku Penguji Utama pada ujian skripsi atas masukan, ilmu, dan saran-saran yang telah diberikan. Beliau juga adalah orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini;

5. dr. Exsa Hadibrata, dr. Iswandi Darwis, dr. Dewi Nur Fiana, dan dr. Fidha Rahmayani yang telah memberikan banyak masukan, saran, ilmu, dan bantuan dalam penelitian ini. Selain itu, dr. Fidha Rahmayani juga selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembelajaran di Universitas.

6. Ayah dan Mama yang selalu menyebut nama saya dalam doanya, membimbing, mendukung, dan memberikan yang terbaik. Adik-adik saya (Rima, Dilla, dan Ahmad), yang selalu memberi doa, bantuan, semangat, dan terutama senyum keceriaan yang dapat menghilangkan kepenatan ketika tiba di rumah. Atok, Andong, Pakcik, Makcik, dan seluruh keluarga tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa henti. Keinginan membahagiakan mereka adalah motivasi terkuat untuk tetap bertahan dan semangat hingga penelitian ini selesai;

7. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;

8. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Akademik FK Unila, serta pegawai yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini; 9. Bapak Sahroni yang sudah banyak membantu dalam proses pembuatan

iii 10.Sahabat-sahabat saya, Fajar Al Habibi yang membantu menggunakan program SPSS, Tetra Arya Saputra, Sandi Falenra, Galih Wicaksono, dan Putri Rahmawati atas bantuannya dan selalu ada dalam setiap kegiatan penelitian dan seminar, dengan senyuman, keceriaan dan semangat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya, amin;

11.Arif Yudho Prabowo, Kharisma Wibawa, M Pasca Yogatama, Rinaviadrin, dan Widhi Astuti sebagai teman penelitian yang sudah menemani dan membuat beban penelitian lebih ringan, lebih mudah, dan lebih menyenangkan;

12.Teman dekatku saat KKN, Siska Dwi Aryani yang menyempatkan waktu untuk diskusi tentang skripsi, rencana-rencana hidup kedepan, selalu bisa menyempatkan waktu ketika dibutuhkan dan juga telah datang saat seminar proposal dan hasil;

13.Adik Devi, Adik Vivi, dan Adik Intan yang telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal maupun hasil;

14.Teman-teman angkatan 2009, Vindita, Angga, Nurul, Zahera, Laras, Nabila, Aprimond, Husni, Hilman, Desfi, Riyan, Elis, Dicky, Eca, Tika, Ica, Sheilla, Nolanda, Shinta, Charla, Tia, Harli, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

iv Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, 23 Januari 2013

Penulis

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bakteri basil tahan asam. Dalam perkembangannya, tuberkulosis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia ini. Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2004 telah menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002 dan jumlah terbesar kasus tuberkulosis (TB) terjadi di Asia Tenggara. Kasus TB di Indonesia juga sangat banyak terbukti Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah India dan Cina (WHO, 2004). Prevalensi TB di Indonesia berdasarkan hasil survei Depkes tahun 2004 pada 30 propinsi adalah 104 per 100.000 penduduk (Depkes, 2005). Tuberkulosis juga menduduki peringkat 3 daftar 10 penyebab kematian di Indonesia, yang menyebabkan 146.000 kematian setiap tahun (Hudoyo dkk., 2010).

2

strategi DOTS. Obat anti tuberkulosis lini pertama yang paling sering digunakan adalah isoniazid (Setiabudy, 2008).

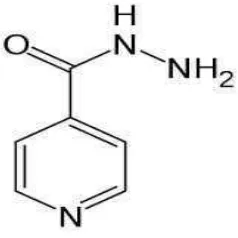

Isoniazid disebut juga isonicotinyl hydrazine atau INH adalah obat anti TBC garis pertama yang digunakan sejak 1952 dalam pengobatan dan pencegahan tuberkulosis (Weisiger, 2007). Obat ini berupa molekul sederhana yang kecil dengan Berat Molekul (BM) 137 dan mudah larut dalam air (Brook dkk., 2007). Aktivitas antimikroba secara invitro, INH menghambat keanyakan basil tuberkel pada konsentrasi 0,2µg/ml atau kurang dan bersifat bakterisidal untuk basil tuberkel yang tumbuh secara aktif (Zubaidi, 2003).

Mekanisme kerja isoniazid belum diketahui, tetapi ada pendapat bahwa efek utamanya ialah menghambat biosintesis asam mikolat yang merupakan unsur penting dinding sel Mycobacterium tuberculosa (Setiabudy, 2008). Isoniazid adalah sebuah prodrug dan harus diaktifkan oleh enzim katalase bakteri yang disebut katalase-peroksidase enzim katG menjadi bentuk isonicotinic acyl anion atau radikal. Bentuk ini kemudian akan bereaksi dengan NADH radikal atau anion menjadi bentuk komplek isonicotinic acyl-NADH. Komplek ini akan terikat kuat pada ketonylreductase yang dikenal sebagai InhA dan mencegah terbentuknya substrat enoyl-AcpM yang akan mencegah terbentuknya asam mikolat (Brook dkk., 2007).

3

kemerahan. Toksisitas langsung yang paling sering terjadi pada sistem saraf pusat dan perifer disebabkan adanya defisiensi piridoksin karena merupakan hasil kompetisi INH dengan piridoksal fosfat terhadap enzim apotriptofanase (Brook dkk., 2007). Selain itu, INH memiliki efek hepatotoksisitas yang ditandai dengan uji fungsi hepar yang abnormal, peningkatan kadar bilirubin dan nekrosis multilobular (Katzung, 2008).

Hepar merupakan organ terbesar pada tubuh, menyumbang sekitar 2 persen berat tubuh total, atau sekitar 1,5kg pada rata-rata manusia dewasa (Guyton, 2007). Hepar memiliki tugas yang sangat besar dalam mempertahankan homeostasis fungsi metabolik tubuh, mencakup metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin; sintesis protein serum, mencakup faktor pembekuan; pembentukan urea; pembentukan dan ekskresi empedu; inaktivasi hormon steroid; dan detoksifikasi sejumlah zat endogen dan eksogen (Price dan Wilson, 2005). Hepar rentan terhadap berbagai gangguan metabolik, toksik, mikroba, dan sirkulasi (Robbin dan Kumar, 2007).

4

kemudian akan menyebabkan disfungsi sel, disfungsi membran dan sitotoksik sel T. Zat toksik dapat berupa obat-obatan. Salah satu obat yang dapat menyebabkan kerusakan hepar adalah isoniazid yang biasa digunakan pada pengobatan pasien tuberkulosis (Bayupurnama, 2006).

Parameter yang sangat berguna digunakan untuk mengetahui derajat kerusakan hepar adalah aktivitas transaminase, gambaran makroskopis, dan gambaran mikroskopis hepar. Menurut Crawford (2005), gambaran mikroskopis hepar yang rusak karena pengaruh obat menunjukkan adanya proses inflamasi dan degenerasi jaringan hepar. Proses tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan hepar secara makroskopis dan mikroskopis.

Hingga saat ini belum ada obat yang secara spesifik mengatasi kerusakan hepar yang disebabkan oleh obat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan obat herbal yang dapat digunakan sebagai hepatoprotektor. Salah satu obat herbal yang memiliki efek hepatoprotektif atau efek menghambat

kerusakan hepar adalah mahkota dewa (Kurnijasanti dan I’tishom, 2008).

5

masyarakat umum dengan petunjuk beberapa ahli pengobatan herbal (Winarto, 2003). Bukti-bukti empiris tentang khasiatnya sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun pembuktian secara ilmiahnya masih sangat terbatas.

Tri Dewanti W, Siti Narsitoh Wulan dan Indira Nur C pada tahun 2004 melakukan penelitian tentang aktivitas antioksidan dan antibakteri produk kering, instan dan effervescent dari buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) memiliki aktifitas antioksidan yang tinggi terutama dalam bentuk effervescent.

Menurut Harmanto (2001) buah mahkota dewa mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol dan ekstrak daunnya dapat memberikan efek antihistamin. Berdasarkan penelitian tersebut, mahkota dewa juga memberikan efek terhadap uterus, efek sitosik pada sel kanker rahim, efek hipoglikemik, hepatoprotektor, antiinflamasi, histopatologik pada hepar, ginjal, lambung, ovarium, uterus, pankreas, serta antibakteri.

Rochmah Kurnijasanti dan Reni I’shomi pada tahun 2004 melakukan

6

terjadinya kerusakan hepar. Efek hepatoprotektif tersebut mungkin berasal kandungan antioksidan yang terdapat pada buah mahkota dewa.

Menurut Arini dkk (2003), senyawa flavonoid dalam buah mahkota dewa merupakan kandungan yang tertinggi, disamping senyawa alkaloid, saponin, fenolik hidrokuinon, tanin, dan steroid. Senyawa flavonoid mempunyai khasiat sebagai antioksidan dengan menghambat berbagai reaksi oksidasi serta mampu bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, superoksida, dan radikal peroksil (Satria, 2005). Semakin tinggi kadar flavonoid, maka potensi antioksidannya akan semakin tinggi (Soeksmanto dkk., 2007).

Selain itu, penelitian lain untuk membuktikan khasiat buah mahkota dewa juga dilakukan oleh Wijayanti (2002) yang membuktikan bahwa air perasan buah mahkota dewa memberikan efek hepatoprotektif dengan dosis efektif 1625,5mg/KgBB pada mencit yang diberikan sekali sehari selama 6 hari dan pada hari ke-7 diberi larutan CCl4 dengan dosis 3,92ml/KgBB.

7

Melihat adanya kemampuan protektif dari kandungan antioksidan buah mahkota dewa pada hepar, peneliti tertarik untuk membuktikan adanya

“Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa)

terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Putih yang Diinduksi

Isoniazid”. Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Sulistianto dkk (2004) mengenai pengaruh pemberian ekstrak etanol buah mahkota dewa pada hepar tikus yang diinduksi CCl4. Perbedaannya, peneliti akan menggunakan isoniazid sebagai zat hepatotoksik yang merusak hepar. Pada penelitian ini akan digunakan ekstrak buah mahkota dewa dengan dosis efektif manusia dewasa 12gr/KgBB (Rahmawati dkk., 2006), sedangkan dosis isoniazid yang digunakan untuk menimbulkan efek hepatotoksisitas akut berdasarkan penelitian Amelia (2008) adalah 30mg/KgBB dosis manusia dewasa selama 14 hari.

B. Perumusan Masalah

8

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah ada pengaruh pemberian ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diinduksi isoniazid?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diinduksi isoniazid.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efek ekstrak buah mahkota dewa terhadap hepar.

3. Bagi Masyarakat

9

4. Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Meningkatkan iklim penelitian dibidang agromedicine sehingga dapat menunjang pencapaian visi FK Unila 2015 sebagai Fakultas Kedokteran Sepuluh Terbaik di Indonesia pada Tahun 2025 dengan Kekhususan agromedicine.

5. Bagi Peneliti Lain

a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk dilakukannya penelitian yang serupa yang berkaitan dengan efek buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa)

b. Mencari khasiat senyawa lainnya yang terdapat dalam buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) sehingga dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Penelitian

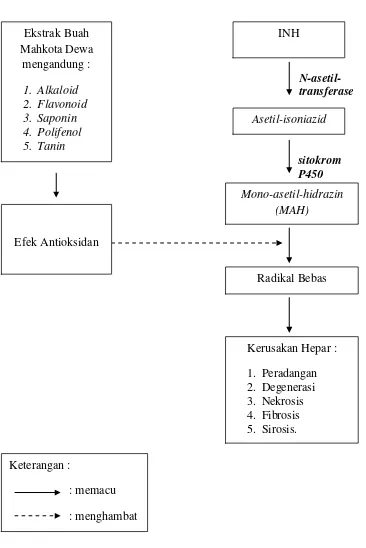

1. Kerangka Teori

10

sebagai kelenjar eksokrin, yaitu penghasil cairan empedu serta detoksifikasi berbagai obat-obatan dan substansi toksik (Ross dkk., 2003). Begitu banyak fungsi yang dijalankan oleh hepar menyebabkan organ ini sangat rentan terhadap kerusakan. Pada kerusakan hepar akan ditemukan lima respons umum yang dapat dilihat secara histopatologi, yaitu peradangan, degenerasi, kematian sel, fibrosis, dan sirosis (Robbin dan Kumar, 2007).

Kerusakan pada hepar dapat terjadi akibat toksisitas langsung, xenobiotik yang diubah menjadi toksin aktif oleh hepar, serta mekanisme imunologik oleh obat atau metabolitnya yang berlaku sebagai hapten untuk mengubah protein sel menjadi imunogen (Robbin dan Kumar, 2007). Salah satu obat yang dapat menyebabkan kerusakan hepar adalah isoniazid.

Isoniazid merupakan golongan obat lini pertama yang biasa digunakan dalam penatalaksanaan tuberkulosis di Indonesia. Mekanisme kerja isoniazid adalah menghambat biosintesis asam mikolat (mycolic acid) yang merupakan unsur penting dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Isoniazid memiliki efek samping antara lain demam, kelainan kulit, vaskulitis, reaksi hematologik, kejang, dan neuritis perifer. Selain itu, isoniazid dapat menimbulkan kerusakan hepar yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular (Setiabudy, 2008).

N-11

asetil transferase-2 (NAT-2). Asetilasi dari asetil isoniazid akan menghasilkan pembentukan dari MAH yang merupakan zat hepatotoksik poten pada hewan percobaan. Metabolisme mikrosomal dari MAH menghasilkan reaktif alkilating agen yang dapat berikatan secara kovalen dengan makromolekul jaringan (contoh: protein hepar) dan menyebabkan nekrosis hepar. Pendapat lain menyebutkan bahwa metabolit reaktif yaitu MAH kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan melalui produksi radikal bebas (Saukkonen dkk., 2006).

14

F. Hipotesis

15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hepar

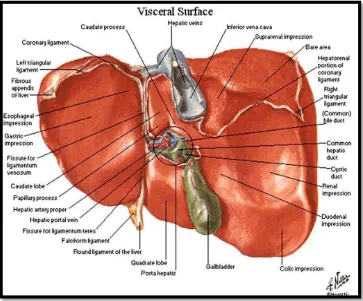

1. Anatomi

Hepar merupakan organ kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1,5 kg atau 2% berat badan orang dewasa normal. Hepar merupakan organ lunak yang lentur dan tercetak oleh struktur sekitarnya. Hepar terletak pada bagian kanan atas cavum abdomen, menempati hampir seluruh hipokondrium kanan, sebagian besar epigastrium, dan mencapai hipokondrium kiri sampai sejauh linea mamaria. Bagian bawah hepar berbentuk cekung dan merupakan atap dari ginjal kanan, lambung, pankreas, dan usus (Christa, 2003).

16

Faktor yang mempengaruhi fiksasi hepar ditempatnya ialah perlekatan hepar pada diafragma oleh ligamen coronarium dan ligamen triangular serta jaringan ikat pada area nuda hepar bersama dengan perlekatan dengan vena cava inferior oleh jaringan ikat dan vena hepatika dapat menahan bagian posterior hepar. Ligamen falciforme berperan untuk membatasi gerakan hepar ke lateral (Drake dkk., 2010).

Di bawah peritoneum terdapat jaringan ikat padat yang disebut sebagai kapsula Gibson, yang meliputi permukaan seluruh organ, bagian paling tebal dari kapsula ini terdapat porta hepatis membentuk rangka untuk cabang vena porta, arteri hepatika, dan saluran empedu. Porta hepatis adalah fisura pada hepar tempat masuknya vena porta dan arteri hepatika serta tempat keluarnya duktus hepatika (Price dan Wilson, 2007).

17

Gambar 3. Anatomi hepar pandangan anterior (Hansen dan Lambert, 2005)

18

2. Fisiologi

Hepar merupakan pusat metabolisme tubuh yang mempunyai banyak fungsi dan penting untuk mempertahankan tubuh. Kapasitas cadangannya sangat besar, hanya dengan 10-20% jaringan hepar yang masih berfungsi ternyata sudah cukup untuk mempertahankan hidup pemiliknya. Kemampuan mengganti jaringan mati dengan yang baru (regenerasi) pada hepar pun cukup besar. Itulah sebabnya pengangkatan sebagian hepar yang rusak akibat penyakit akan cepat digantikan dengan jaringan yang baru (Dalimartha, 2006).

Hepar terlibat dalam sintesis, penyimpanan dan metabolisme banyak senyawa endogen dan klirens senyawa eksogen, termasuk obat dan toksin yang lain dari tubuh (Aslam dkk., 2003). Fungsi hepar sangatlah vital bagi kesehatan seseorang. Secara umum, menurut Kuntz (2006) hepar memiliki fungsi utama yaitu:

1. Metabolisme bilirubin: hepar adalah tempat konjugasi bilirubin indirek hasil degradasi hemoglobin oleh sistem retikuloendotelial menjadi bilirubin direk untuk kemudian dimetabolisme lebih lanjut dan diekskresi lewat usus atau ginjal.

19

3. Metabolisme asam empedu: hepar membentuk asam empedu primer sebagai hasil metabolisme kolesterol, yang selanjutnya akan diubah menjadi asam empedu sekunder oleh bakteri usus. Di hepar asam-asam empedu ini dikonjugasi menjadi garam-garam empedu, yang berguna sebagai emulsifier dalam proses absorbsi lemak di mukosa usus.

4. Metabolisme asam amino dan protein: hepar sangat penting peranannya dalam deaminasi asam amino, pembentukan urea untuk membuang amonia dari cairan tubuh, pembentukan protein plasma, konversi maupun sintesis berbagai asam amino.

5. Metabolisme karbohidrat: hepar merupakan tempat penyimpanan glikogen, konversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, serta tempat proses glukoneogenesis.

6. Metabolisme lemak and lipoprotein: hepar mengoksidasi asam lemak untuk memberikan energi bagi berbagai fungsi tubuh, tempat sintesis kolesterol, fosfolipid dan sebagian besar lipoprotein, serta sintesis lemak dari protein dan karbohidrat

7. Metabolisme hormon: berbagai hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin diubah atau diekskresikan oleh hepar (antara lain hormon tiroksin, semua hormon steroid seperti estrogen, kortisol, aldosteron) 8. Penyimpanan vitamin: hepar merupakan tempat penyimpanan beberapa

macam vitamin, seperti vitamin A, B12 dan D

20

membentuk feritin. Feritin akan melepas zat besi ke dalam sirkulasi apabila konsentrasi zat besi dalam darah menurun. Hepar memegang peran penting juga dalam ketersediaan berbagai mineral lain dalam jumlah cukup di tubuh (tembaga, kromium, mangan, selenium, kobal, dan lain-lain).

10. Fungsi biotransformasi dan detoksifikasi: hepar mendegradasi atau mendetoksifikasi beberapa jenis bahan kimia maupun obat-obatan, untuk selanjutnya mengekskresikan metabolitnya ke dalam empedu. 11. Degradasi alkohol

12. Keseimbangan asam-basa (Ghany, 2005)

3. Histologi

21

Pada potongan melintang, lobulus hepar terdiri dari lempengan/deretan sel-sel parenkim hepar yang tersusun radier yang saling berhubungan dan bercabang membentuk anyaman tiga dimensi dengan pusat pembuluh kecil ditengahnya yaitu vena sentralis, dan dipisahkan oleh celah yang disebut sinusoid hepar. Daerah portal tersusun sedemikian rupa sehingga seakan-akan membatasi lobulus hepar. Daerah ini juga disebut sebagai lobulus klasik hepar. Lobulus klasik yang berbentuk prisma heksagonal merupakan unit struktural anatomis terkecil dari hepar (Fiore, 2003).

22

Suplai darah di hepar berasal dari vena porta dan arteria hepatika propria dengan aliran darah sebagai berikut :

1. Vena porta bercabang-cabang sampai ke venula kecil yang ada di area portal kemudian bercabang menjadi venula penyalur yang berjalan di sekitar tepi lobulus, ujung kecilnya menembus dinding hepatosit menuju sinusoid. Sinusoid berjalan radier dan berkumpul di tengah lobulus membentuk vena sentralis/vena sentrolobularis, di basis lobulus bersatu dalam vena sublobularis, bersatu membentuk vena hepatika kemudian menuju vena cava inferior. Vena porta membawa darah dari limpa dan usus yang membawa bahan-bahan yang telah diserap oleh usus (aliran darah fungsional), kecuali lemak (kilomikron) yang dibawa lewat pembuluh limfe (Nurdjaman dkk., 2001).

2. Arteria hepatika bercabang-cabang membentuk arteria interlobularis, sebagian mendarahi struktur portal dan lainnya berakhir langsung di sinusoid (aliran darah nutritif) (Nurdjaman dkk., 2001).

23

4. Patologi hepar

Penyebab cedera hepar akut antara lain virus, alkohol, obat-obatan, dan obstruksi saluran empedu (Underwood, 1999). Kerusakan hepar akibat bahan kimia (obat) ditandai dengan lesi awal yaitu lesi biokimiawi, yang memberikan rangkaian perubahan fungsi dan struktur (Robbin dan Kumar, 2007).

Kerusakan hepar karena zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis zat kimia yang terlibat, dosis yang diberikan, dan lamanya paparan zat tersebut (Darmansjah dkk., 2007). Kerusakan hepar dapat terjadi segera atau setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kerusakan dapat berbentuk nekrosis hepatosit, kolestasis, atau timbulnya disfungsi hepar secara perlahan-lahan (Crawford, 2005). Obat-obatan yang menyebabkan kerusakan hepar pada umumnya diklasifikasikan sebagai hepatotoksik yang dapat diduga dan yang tak dapat diduga, tergantung dari mekanisme dengan cara mana mereka menyebabkan kerusakan hepar (Crawford, 2005).

24

waktu yang singkat antara pencernaan obat dan reaksi melawan. Banyak reaksi obat yang toksik terjadi karena konversi oleh hepar terhadap obat menjadi metabolit berupa kimia reaktif yang konvalen yang mengikat protein nukleofilik pada hepatosit hingga terjadi nekrosis (Crawford, 2005). Selain itu, pada reaksi oksidasi sitokrom P450 juga dihasilkan metabolit dengan rantai bebas yang dapat terikat kovalen ke protein dan ke asam lemak tak jenuh membran sel, sehingga menyebabkan peroksidasi lipid dan kerusakan membran dan akhirnya terjadi kematian hepatosit (Crawford, 2005).

Kerusakan hepar oleh obat yang tidak dapat diduga disebut juga idiosinkrasi. Meskipun jarang, kadang-kadang hal ini timbul karena reaksi hipersensitivitas yang disertai demam, bercak kulit, eosinofilia. Kemungkinan agen atau metabolitnya berlaku sebagai hapten untuk membentuk antigen yang sensitif. Beberapa tandanya adalah insidens yang sangat rendah (lebih kecil dari 1%) pada individu yang menggunakan obat, kerusakan tidak tergantung dari dosis, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan berlalu antara pencernaan obat dan reaksi melawan. Lesi ini tidak dapat dibuat pada binatang percobaan sehingga lesi ini sering tidak dapat diketahui pada penelitian toksikologi dan percobaan klinik awal (Crawford, 2005).

25

1. Radang

Radang bukan suatu penyakit namun reaksi pertahanan tubuh melawan berbagai jejas. Dengan mikroskop tampak kumpulan sel – sel fagosit berupa monosit dan polimorfonuklear (Sarjadi, 2003).

2. Fibrosis

Fibrosis terjadi apabila kerusakan sel tanpa disertai regenerasi sel yang cukup. Kerusakan hepar secara makroskopis kemungkinan dapat berupa atrofi atau hipertrofi, tergantung kerusakan mikroskopis (Sarjadi, 2003).

Penyebab fibrosis hepar, antara lain: a) Infeksi virus dan parasit

b) Alkoholisme

c) Penyakit metabolisme

d) Autoimun dan drug induce atau toksisitas (Muchayat, 2004).

3. Degenerasi

Degenerasi dapat terjadi pada inti maupun sitoplasma. Degenerasi pada sitoplasma misalnya:

26

b. Degenerasi hidropik, terjadi karena adanya gangguan membran sel sehingga cairan masuk ke dalam sitoplasma, menimbulkan vakuola-vakuola kecil sampai besar. Terjadi akumulasi cairan karena sel yang sakit tidak dapat menyingkirkan cairan yang masuk (Sarjadi, 2003).

c. Degenerasi hialin, termasuk degenerasi yang berat. Terjadi akumulasi material protein diantara jaringan ikat (Sarjadi, 2003). d. Degenerasi amiloid, yaitu penimbunan amiloid pada celah disse,

sering terjadi akibat amiloidosis primer ataupun sekunder (Sarjadi, 2003).

Degenerasi pada inti:

a. Vakuolisasi, inti tampak membesar dan bergelembung, serta kromatinnya jarang, dan tidak eosinofilik (Sarjadi, 2003).

b. Inclusion bodies, terkadang terdapat pada inti sel hepar (Sarjadi, 2003).

4. Nekrosis

27

meliputi daerah yang luas atau daerah yang kecil. Berdasarkan lokasi dan luas nekrosis dapat dibedakan menjadi berikut:

a. Nekrosis fokal, adalah kematian sebuah sel atau kelompok kecil sel dalam satu lobus (Kasno, 2003).

b. Nekrosis zonal, adalah kerusakan sel hepar pada satu lobus. Nekrosis zonal dapat dibedakan menjadi nekrosis sentral, midzonal dan perifer (Kasno, 2003).

c. Nekrosis masif yaitu nekrosis yang terjadi pada daerah yang luas (Kasno, 2003).

5. Hepatotoksin

Hepatotoksin adalah senyawa yang dapat menyebabkan gangguan pada jaringan hepar. Kerusakan hepar akibat obat termasuk relatif jarang, namun jika terjadi akan mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang bermakna. Banyak obat yang diduga mengakibatkan masalah pada hepar, dan spektrum hepatotoksisitas akibat obat sangatlah luas. Rentang spektrum ini dapat dimulai dari perubahan reversibel yang asimtomatis pada tes fungsi hepar sampai dengan nekrosis hepar akut (Robbins dan Kumar, 2007).

Hepatotoksisitas, dibagi menjadi 2:

a. Hepatotoksisitas intrinsik (tipe A, dapat diprediksi)

28

obat dalam jumlah tertentu. Rentang waktu antara mulainya dan timbulnya kerusakan hepar sangat bervariasi (dari beberapa jam sampai beberapa minggu) (Aslam dkk., 2003).

b. Hepatotoksisitas idiosinkratik (tipe B, tidak dapat diprediksi)

Hepatotoksin idiosinkratik merupakan hepatotoksin yang tidak dapat diprediksi. Hepatotoksin ini terkait dengan hipersensitivitas atau kelainan metabolisme. Respon dari hepatotoksin ini tidak dapat diprediksi dan tidak tergantung pada dosis pemberian. Masa inkubasi toksin ini bervariasi, tetapi biasanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Contohnya seperti sulfonamid, isoniazid, halotan dan klorpromazin (Aslam dkk., 2003).

B. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa)

29

1. Identifikasi

Mahkota dewa termasuk pohon perdu anggota famili Thymelaeceae. Tajuk pohonnya bercabang-cabang. Ketinggiannya 1,5-2,5 meter. Pohon ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Mahkota dewa bisa ditemukan ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias atau di kebun-kebun sebagai tanaman peneduh. Asal tanaman mahkota dewa masih belum diketahui. Menilik nama botaninya Phaleria papuana, mahkota dewa tumbuh subur di tanah yang gembur dan subur pada ketinggian 10-1200 mdpl (Lisdawati, 2003).

2. Morfologi

a. Batang

Batangnya terdiri dari kulit kayu. Kulit batangnya berwarna cokelat kehijauan, sementara kayunya berwarna putih. Batangnya bulat, permukaannya kasar, dan bergetah, percabangan simpodial. Diameter batang tanaman dewasa mencapai 15 cm. Percabangan batang cukup banyak. Batang ini secara empiris terbukti bisa mengobati penyakit kanker tulang (Harmanto, 2003)

b. Bunga

30

c. Buah

Buah mahkota dewa merupakan ciri khas dari tanaman mahkota dewa. Buah bentuknya bulat, diameter 3-5 cm, permukaan licin, dan beralur. Ketika muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Ukurannya bervariasi, dari sebesar bola pingpong sampai sebesar buah apel merah. Penampilannya tampak menawan dan merah menyala. Daging buah berwarna putih, berserat dan berair. Biji bulat, keras, dan berwarna cokelat (Lisdawati, 2003).

d. Akar

Berakar tunggang dan berwarna kuning kecokelatan. Perbanyakan dengan cangkok dan bijinya. Panjang akarnya bisa mencapai 100 cm (Harmanto, 2003).

e. Daun

31

untuk pengobatan. penyakit antara lain lemah syahwat, disentri, alergi dan tumor (Harmanto, 2003).

3. Kandungan Mahkota Dewa

Penggunaan buah mahkota dewa dalam pengobatan alternatif telah terbukti berhasil mengobati berbagai macam penyakit berbahaya seperti kanker, diabetes, asam urat, gangguan ginjal, hepar, penyakit kulit, kolesterol dan sebagai obat untuk ketergantungan narkoba. Bahkan ekstrak mahkota dewa juga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit pada hewan piaran. Seorang ahli farmakologi dari Fakultas Kedokteran UGM Regina Sumastuti (2000) berhasil membuktikan bahwa mahkota dewa mengandung zat antihistamin. Dengan begitu dari sudut pandang ilmiah, mahkota dewa bisa menyembuhkan penyakit alergi yang disebabkan oleh histamin seperti biduran, gatal-gatal, salesma dan sesak napas. Penelitian Regina Sumastuti juga membuktikan mahkota dewa mampu berperan seperti oksitosin atau sitosinon yang dapat memacu kerja otot rahim sehingga persalinan bisa berlangsung lancar. Begitu juga hasil pengujian yang dilakukan Vivi Lisdawati yang membuktikan buah mahkota dewa memiliki efek antioksidan dan antikanker (Harmanto, 2003).

32

tanaman yang berkaitan dengan aktivitas antikanker dan antioksidan antara lain adalah golongan alkaloid, terpenoid, polifenol, flavonoid dan juga senyawa resin.

Dari penelitian ilmiah yang sangat terbatas diketahui bahwa tanaman mahkota dewa memiliki kandungan kimia yang kaya itu pun belum semuanya terungkap. Dalam daun dan kulit buahnya terkandung alkaloid, saponin dan flavonoid. Selain itu di dalam daunnya juga terkandung polifenol (Harmanto, 2003).

Gambar 6. Buah mahkota dewa (Harmanto, 2003)

4. Flavonoid

33

tepung sari, nektar bunga, buah huni dan biji. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang terbesar terdapat pada Angiospermae (Sudarsono dkk., 2002).

Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih, atau suatu gula, flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil-sulfoksida, dimetilformamida, serta air. Sebaliknya untuk flavonoid yang kurang polar seperti isoflavon, flavonon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi, cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform.

Flavonoid dapat digunakan sebagai pelindung mukosa lambung, antioksidan, dan mengobati gangguan fungsi hepar. Fungsi polifenol sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion logam. Kelompok tersebut sangat mudah larut dalam air dan lemak, serta dapat bereaksi dengan vitamin C dan E. Kelompok-kelompok senyawa fenolik terdiri dari asam-asam fenolat dan flavonoid (Sudarsono dkk., 2002).

34

senyawa tersebut adalah senyawa-senyawa fenol, yaitu senyawa dengan gugus-OH yang terikat pada karbon cincin aromatik. Senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan yang efektif dan produk radikal bebas senyawa-senyawa ini menstabilkan secara resonansi sehingga tidak reaktif dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain (Fesenden, 2002).

Gambar 7. Struktur flavonoid (Fesenden, 2002)

35

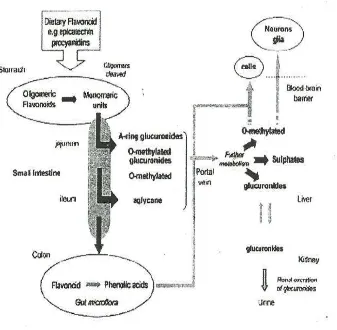

diubah menjadi bentuk O-methylated, sulphates, dan glucuronides. O-methylated akan masuk ke dalam sel dan berfungsi melawan kematian apoptosis sel yang diinduksi oleh hidrogen peroksida. Kemampuan O-methylated dalam memproteksi sel berhubungan dengan kemampuannya mendonorkan atom hidrogen. Fakta inilah yang menghubungkan fungsi flavonoid dalam memproteksi kematian sel akibat induksi oksidan melalui mekanisme independen antioksidan (Spencer, 2003). Berikut gambaran metabolisme flavonoid dalam tubuh:

36

C. Isoniazid (INH)

Isoniazid termasuk obat lini pertama pengobatan TB. Isoniazid saat ini direkomendasikan untuk mencegah TB pada kelompok pasien human immunodeficiency virus (HIV) dan anak-anak yang tinggal bersama penderita TB paru. Bukti-bukti genetik menunjukkan bahwa mutasi gen-gen katG, inhA, ahpC, oxyR dan kasA merupakan penyebab kekebalan terhadap isoniazid, dengan persentase mutasi pada gen katG sebesar 60-70%, dan selebihnya pada gen lain (Purnami dkk., 2009).

1. Mekanisme Kerja

Kerja obat ini adalah dengan menghambat enzim esensial yang penting untuk sintesis asam mikolat dan dinding sel Mycobacterium tuberculosis. INH dapat menghambat hampir semua basil tuberkel, dan bersifat bakterisidal terutama untuk basil tuberkel yang tumbuh aktif. Obat ini kurang efektif untuk infeksi mikobakteri atipikal meskipun M. kansasii rentan terhadap obat ini. INH dapat bekerja baik intra maupun ekstraseluler (Katzung, 2008).

37

2. Farmakokinetik

Isoniazid mudah diabsorpsi pada pemberian oral maupun parenteral. Kadar puncak dicapai dalam waktu 1-2 jam setelah pemberian oral. Di hepar isoniazid terutama mengalami asetilasi dan pada manusia kecepatan metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik yang secara bermakna mempengaruhi kadar obat dalam plasma dan masa paruhnya. Asetilator cepat didapatkan pada orang-orang Eskimo dan Jepang, asetilator lambat terutama pada orang Skandavia, Yahudi, dan orang kaukasia Afrika Utara. Asetilasi cepat merupakan fenotip yang dominan heterozigot atau homozigot. Pada pasien yang tergolong asetilator cepat, kadar isoniazid dalam sirkulasi berkisar antara 30-50% kadar pada pasien dengan asetilator lambat. Masa paruhnya pada keseluruhan populasi antara 1-4 jam. Masa paruh rata-rata pada asetilator cepat hampir 70 menit, sedangkan nilai 2-5 jam adalah khas untuk asetilator lambat. Masa paruh obat ini dapat memanjang bila terjadi insufisiensi hepar. Perlu ditekankan bahwa perbedaan kecepatan asetilasi tidak berpengaruh pada efektivitas atau toksisitas isoniazid bila obat ini diberikan setiap hari. Bila pasien tergolong asetilator cepat diberikan isoniazid seminggu sekali maka penyembuhannya mungkin kurang baik (Setiabudy, 2008).

38

dengan kadar dalam cairan plasma. Isoniazid mudah mencapai material kaseosa. Kadar obat ini mulanya lebih tinggi dalam plasma dan otot daripada dalam jaringan yang terinfeksi, tetapi kemudian obat tertinggal lama di jaringan yang terinfeksi dalam jumlah yang lebih dari cukup sebagai bakteriostatik (Setiabudy dkk., 2008).

Antara 75-95% isoniazid diekskresi melalui urin dalam waktu 24 jam dan hampir seluruhnya dalam bentuk metabolit. Ekskresi terutama dalam bentuk asetil isoniazid yang merupakan metabolit proses asetilasi, dan isokotinat acid yang merupakan metabolit proses hidrolisis. Sejumlah kecil diekskresi dalam bentuk isokotinil glisin dan isokotinil hidrazon, dan dalam jumlah yang kecil sekali N-metil isoniazid (Setiabudy dkk., 2008).

3. Efek Samping

Insiden dan berat ringannya efek non terapi INH berkaitan dengan dosis dan lamanya pemberian. Reaksi alergi obat ini dapat berupa demam, kulit kemerahan, dan hepatitis. Efek toksik ini meliputi neuritis perifer, insomnia, lesu, kedut otot, retensi urin, dan bahkan konvulsi, serta episode psikosis. Kebanyakan efek ini dapat diatasi dengan pemberian piridoksin yang besarnya sesuai dengan jumlah INH yang diberikan (Katzung, 2008).

39

multilobular. Penggunaan obat ini pada pasien yang menunjukkan adanya kelainan fungsi hepar akan menyebabkan bertambah parahnya kerusakan hepar (Setiabudy dkk., 2008).

Mekanisme toksisitas isoniazid pada hepar terutama disebabkan karena metabolit toksik isoniazid yaitu Mono Asetil Hidrazin (MAH). Eliminasi isoniazid yang kebanyakan berlangsung di hepar, yaitu dengan asetilasi oleh N-asetil transferase-2 (NAT-2). Asetilasi dari asetil isoniazid akan menghasilkan pembentukan dari MAH yang merupakan zat hepatotoksik poten pada hewan percobaan. Metabolisme mikrosomal dari MAH menghasilkan reaktif alkilating agen yang dapat berikatan secara kovalen dengan makromolekul jaringan (contoh : protein hepar) dan menyebabkan nekrosis hepar. Pendapat lain menyebutkan bahwa metabolit reaktif yaitu MAH kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan melalui produksi radikal bebas (Saukkonen dkk., 2006).

4. Dosis

40

D. Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague dawley

1. Klasifikasi

Klasifikasi tikus putih (R. norvegicus) menurut Myres & Armitage (2004) yaitu

Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Mamalia Ordo : Rodentia Subordo : Sciurognathi Famili : Muridae Sub-Famili : Murinae Genus : Rattus

Spesies : Rattus norvegicus Galur/Strain : Sprague Dawley

2. Jenis

41

sistem reproduksi, pernafasan, peredaran darah dan ekskresi menyerupai manusia.

Tikus putih (Rattus norvegicus) juga memiliki beberapa sifat menguntungkan seperti berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, lebih tenang dan ukurannya lebih besar daripada mencit. Tikus putih juga memiliki ciri-ciri: albino, kepala kecil dan ekor lebih panjang dibandingkan badannya, pertumbuhan cepat, tempramen baik, kemampuan laktasinya tinggi dan tahan terhadap perlakuan. Keuntungan utama tikus putih Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley adalah ketenangan dan kemudahan penanganannya (Isroi, 2010).

3. Biologi Tikus Putih

42

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan metode acak terkontrol dengan pola post test-only control group design. Subyek penelitian adalah 25 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley berumur 10-16 minggu yang dipilih secara acak dan dibagi menjadi 5 kelompok, dengan pengulangan sebanyak 5 kali.

B. Tempat dan Waktu

43

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley berumur 10-16 minggu yang diperoleh dari laboratorium Balai Penelitian Veteriner (BALITVET) Bogor.

Sampel penelitian sebanyak 25 ekor yang dipilih secara acak yang dibagi dalam 5 kelompok dengan pengulangan sebanyak 5 kali (n=5), sesuai dengan rumus Frederer. Menurut Frederer (1967), rumus penentuan sampel untuk uji eksperimental adalah:

t (n-1) ≥ 15

Dimana t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n merupakan jumlah pengulangan atau jumlah sampel tiap kelompok. Penelitian ini menggunakan 5 kelompok perlakuan sehingga perhitungan sampel menjadi:

5(n-1) ≥ 15

5n-5 ≥ 15

5n ≥ 20

n ≥ 4

44

Kriteria inklusi :

1. Sehat (penampakan rambut kusam, rontok atau botak dan aktivitas kurang atau tidak aktif, keluarnya eksudat yang tidak normal dari mata, mulut, anus, genital)

2. Memiliki berat badan antara 100 – 150 gram 3. Jenis kelamin jantan

4. Berusia sekitar ± 10-16 minggu (dewasa)

Kriteria ekslusi :

Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi di laboratorium.

D. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan ada dua yaitu isoniazid dengan dosis 30mg/150grBB (Karthikeyan, 2004) dan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dengan dosis 10mg/150grBB, 20mg/150grBB, dan 40mg/150grBB (Rahmawati, 2006).

2. Bahan Kimia

45

3. Alat Penelitian

a. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Neraca analitik Metler Toledo dengan tingkat ketelitian 0,01 gr, untuk menimbang berat tikus.

2) Spuit oral 1 cc, 3 cc, dan 5 cc

3) Minor set untuk membedah tikus untuk mengidentifikasi hepar secara morfologis makroskopis dan mikroskopis

4) Wadah untuk menampung organ tikus 5) Kapas dan alkohol.

b. Alat pemeriksaan makroskopis Minor set, bak pemeriksaan c. Alat pemeriksaan mikroskopis

Mikroskop, objek glass, cairan emersi

E. Prosedur Penelitian

1. Prosedur Pemberian Ekstrak Mahkota Dewa

a. Cara pembuatan ekstrak mahkota dewa:

46

seluruh bagian tumbuhan dikeringkan dalam almari pengering, dibuat serbuk dengan menggunakan blender atau mesin penyerbuk. Etanol dengan kadar 70% ditambahkan untuk melakukan ekstraksi dari serbuk ini selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian dilanjutkan maserasi selama 24 jam. Setelah masuk ke tahap filtrasi, akan diperoleh filtrat dan residu. Filtrat yang didapatkan akan diteruskan ke tahap evaporasi dengan Rotary evaporator pada suhu 40 0C sehingga akhirnya diperoleh ekstrak kering.

b. Cara perhitungan dosis ekstrak mahkota dewa :

Dosis normal pada manusia adalah 12mg/kgBB (Rahmawati, 2006). Faktor konversi untuk manusia dengan berat badan 70 kg pada tikus dengan berat badan 200 gr adalah 0,018 (Ngatidjan, 1991). Dosis yang dikonversikan = 12mg/kg x 70kg = 840mg. Dosis untuk 200 gr tikus = 840mg x 0,018 = 15,12mg/200gr. Dosis untuk 150 gr tikus = 10mg/150gr. Kelompok kontrol negatif dan kontrol positif tidak diberikan ekstrak mahkota dewa dan kelompok perlakuan diberikan dosis yang berbeda tiap kelompok yaitu 10mg/150grBB, 20mg/150grBB, 40mg/150grBB.

47

dilatasi lambung secara akut yang dapat menyebabkan robeknya saluran cerna (Ngatidjan, 2006).

2. Prosedur Pemberian Dosis Isoniazid

Pemberian INH dosis toksik pada manusia sebesar 30 mg/kg BB (Karthikeyan, 2004). Jika dilakukan konversi untuk dosis tikus dewasa adalah sebagai berikut :

Berat manusia dewasa umumnya 70 kg jika dosis toksik 30 mg/Kg BB/hari maka dosis toksik total 2100 mg untuk manusia. Angka konversi dosis dari manusia 70 kg ke tikus 200 gr adalah 0,018. Sehingga dosis toksik isoniazid untuk tikus 200 gr adalah 0,018 x 2100 mg = 37,8 gr.

Rata-rata berat tikus yang digunakan pada penelitian ini adalah 150 gr. Dosis toksik untuk tikus dengan berat 150 gr adalah 29,0 gr dibulatkan menjadi 30 mg. Pada penelitian ini digunakan dosis 30 mg isoniazid yang dilarutkan dalam 1 ml aquades untuk masing-masing tikus dengan harapan mendapatkan efek hepatotoksisitas akut.

3. Prosedur Penelitian

48

30mg/kgBB. Kelompok III adalah kelompok perlakuan coba dengan pemberian ekstrak mahkota dewa dosis 10mg/150 gr, kelompok IV dengan dosis mahkota dewa sebanyak 20mg/150 gr, dan kelompok V dengan dosis mahkota dewa sebanyak 40mg/150gr. Kemudian selang 2 jam kelompok III, IV dan V diberikan induksi isoniazid sebesar 30mg/150gr. Masing-masing diberikan secara peroral selama 8 hari. Kemudian pada hari ke 15 dan 16, masing-masing tikus dari kelompok III, IV dan V tetap diberikan ekstrak mahkota dewa. b) Mencekoki tikus dengan ekstrak mahkota dewa selama 14 hari dan

melakukan pemberiani isoniazid secara peroral selama 14 hari, dilanjutkan pemberian ekstrak mahkota dewa peroral hingga hari ke 16. Tikus tetap diberikan makan ad libitum.

c) Setelah 16 hari, perlakuan diberhentikan.

d) Selanjutnya tikus dinarkose dengan kloroform dan dilakukan pembedahan untuk mengambil organ hepar.

e) Sampel hepar difiksasi dengan formalin 10%. Selanjutnya sampel dikirim ke Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung untuk pembuatan sediaan mikroskopis jaringan hepar.

49

1) Fixation

a. Memfiksasi spesimen berupa potongan organ hepar yang telah dipilih segera dengan larutan pengawet formalin 10%.

b. Mencuci dengan air mengalir 3-5 kali. 2) Trimming

a. Mengecilkan organ ± 3 mm.

b. Memasukkan potongan organ hepar tersebut ke dalam embedding cassette.

3) Dehidration

a) Menuntaskan air dengan meletakkan embedding cassette pada kertas tisu.

b) Berturut-turut melakukan perendaman organ hepar dalam alkohol bertingkat 70%, 96%, 96%, dan 96% masing-masing selama 0,5 jam. Selanjutnya dilakukan perendaman alkohol absolut I, II, III selama 1 jam.

4) Clearing

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan xilol I dan II masing-masing selama 1 jam.

5) Impregnation

Impregnasi dengan menggunakan parafin selama 1 jam di dalam inkubator dengan suhu 65,10C.

6) Embedding

50

b) Menyiapkan parafin cair dengan memasukkan parafin ke dalam cangkir logam dan memasukkan dalam oven dengan suhu di atas 580C.

c) Menuangkan parafin cair dalam pan.

d) Memindahkan satu persatu dari embedding cassette ke dasar pan dengan mengatur jarak satu dengan yang lainnya.

e) Memasukkan pan dalam air.

f) Melepaskan parafin yang berisi potongan hepar dari pan dengan memasukkan ke dalam suhu 4-60 C beberapa saat. g) Memotong parafin sesuai dengan letak jaringan yang ada

dengan menggunakan scalpel/pisau hangat.

h) Meletakkan pada balok kayu, ratakan pinggirnya dan buat ujungnya sedikit meruncing.

i) Memblok parafin siap dipotong dengan mikrotom. 7) Cutting

a) Melakukan pemotongan pada ruangan dingin.

b) Sebelum memotong, mendinginkan blok terlebih dahulu. c) Melakukan pemotongan kasar, dilanjutkan dengan pemotongan

halus dengan ketebalan 4-5 mikron.

d) Memilih lembaran potongan yang paling baik.

51

f) Dengan gerakan menyendok mengambil lembaran jaringan tersebut dengan slide bersih dan menempatkan di tengah atau pada sepertiga atas atau bawah, mencegah jangan sampai ada gelembung udara di bawah jaringan.

g) Mengeringkan slide. Jika sudah kering, slide dipanaskan pada inkubator (suhu 370C) selama 24 jam untuk merekatkan jaringan dan mencairkan sisa parafin sebelum pewarnaan. 8) Staining (pewarnaan) dengan Harris Hematoxylin Eosin

Pertama, dilakukan deparafinisasi dengan menggunakan larutan xilol I dan II masing-masing selama 5 menit serta hidrasi ke dalam alkohol absolut selama 1 menit serta alkohol 96%, dan 70% masing-masing selama 2 menit lalu dengan air/aquadest selama 10 menit. Kedua, lakukan pulasan inti dengan zat warna Harris Hematoxylin selama 15 menit, lalu air mengalir, dan eosin selama maksimal 1 menit. Ketiga, lakukan dehidrasi dengan menggunakan alkohol 70%, 96%, dan absolut masing-masing selama 2 menit. Keempat, lakukan penjernihan dengan menggunakan larutan xilol I dan II masing-masing selama 2 menit.

9) Mounting

52

Timbang Berat badan tikus

K1 K2 K3 K4 K5

Tikus di adaptasikan selama 7 hari

Tikus diberi perlakuan selama 14 hari

Cekok Cekok Cekok

mahkota dewa 10 mg/150g mahkota dewa 20 mg/150g mahkota dewa40 mg/150g

Cekok I.P I.P I.P. I.P.

Aquadest Isoniazid 30 mg/150g Isoniazid 30 mg/150g Isoniazid 30 mg/150g Isoniazid 30mg/150g

1x sehari 1x sehari 1x sehari 1x sehari 1x sehari

Pada hari ke 15 dan 16

Cekok I.P Cekok Cekok Cekok

Aquades Aquades

mahkota dewa 10 mg/150g mahkota dewa 20 mg/150g mahkota dewa 40 mg/150g 1x sehari 1x sehari 1x sehari 1x sehari 1x sehari

dilakukan pembiusan menggunakan kloroform dilakukan pembedahan dan pengambilan organ hepar

dilakukan pembuatan preparat organ hepar

pengamatan di bawah mikroskop dan interpretasi hasil pengamatan

Gambar 10. Diagram alur penelitian

53

F. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Identifikasi Variabel

a. Variabel Independen adalah pemberian ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dengan dosis 10mg/150grBB, 20mg/150grBB, dan 40mg/150grBB.

b. Variabel dependen adalah gambaran histopatologi hepar.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Independen

Pemberian ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dilakukan kepada tikus percobaan. Tikus percobaan yang dilakukan terbagi atas 5 kelompok percobaan.

1. Kelompok I

Tikus diberikan akuades . 2. Kelompok II

Tikus diberikan isoniazid per oral sebanyak 30mg/150grBB selama 14 hari kemudian dilanjutkan dengan pemberian akuades pada hari ke 15 dan 16.

3. Kelompok III

54

diberikan isoniazid 30mg/150grBB secara per oral. Kedua perlakuan ini diberikan selama 14 hari, pada hari ke-15 dan 16 tikus diberikan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) per oral sebanyak 10mg/150grBB.

4. Kelompok IV

Tikus diberikan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) sebanyak 20mg/150grBB per oral kemudian 2 jam kemudian diberikan isoniazid 30mg/150grBB secara per oral. Kedua perlakuan ini diberikan selama 14 hari, pada hari ke-15 dan 16 tikus diberikan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) per oral sebanyak 20mg/150grBB.

5. Kelompok V

Tikus diberikan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) sebanyak 40mg/150grBB per oral kemudian 2 jam kemudian diberikan isoniazid 1 ml secara per oral. Kedua perlakuan ini diberikan selama 14 hari, pada hari ke-15 dan 16 tikus diberikan ekstrak mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) sebanyak 40mg/150grBB per oral.

b. Variabel dependen

55

(Kawasaki dkk., 2009). Kriteria penilaian menurut Kawasaki dkk (2009) sebagai berikut:

0 = tidak ada hepatosit yang mengalami pembengkakan sel 1 = <10% hepatosit yang mengalami pembengkakan sel 2 = 10% - 33% hepatosit yang mengalami pembengkakan sel 3 = 34% - 66% hepatosit yang mengalami pembengkakan sel 4 = 67% - 100% hepatosit yang mengalami pembengkakan sel

Tiap lapangan pandang dihitung dalam bentuk persentase antara rentang 0-100% berdasarkan kriteria di atas, kemudian tiap perhitungan per lapangan pandang dijumlah dan dirata-ratakan. Nilai rata-rata yang didapat kemudian dilakukan analisis secara statistik. Skala yang digunakan adalah numerik.

G. Analisis Data

77

DAFTAR PUSTAKA

Akoso, B., Satja S., Sri D., Budi T., dan Margaretha A. 1999. Manual Standar Metoda Diagnosa Laboratorium Kesehatan Hewan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Amelia, N. 2008. Efek Hepatoprotektor Ekstrak Daun Teh Hijau (Camellia sinensis) pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diinduksi Isoniazid. Skripsi. Fakultas Kedokteran,Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Arini, S., Nurmawan, D., Alfiani, F., Hertiani, T. 2003. Daya Antioksidan dan Kadar Flavonoid Hasil Ekstraksi Etanol-Air Daging Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa). Buletin Penalaran Mahasiswa UGM

Aslam, M., Tan, C. K., Prayitno, A. 2003. Farmasi Klinis (Clinical Pharmacy), Menuju Pengobatan Rasional dan Penghargaan Pilihan Pasien. Jakarta: Elex Media Komputindo

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. 2005. Survei Prevalensi Tuberkulosis di Indonesia 2004. Survei Kesehatan Nasional

Bayupurnama, P. 2006. Hepatotoksisitas Imbas Obat. In: Sudoyo AW, Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, K.M., Setiati, S. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 4. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit dalam FK UI Bhara, M., 2009. Pengaruh Pemberian Kopi Dosis Bertingkat Peroral 30 hari

terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Wistar. Laporan Akhir Karya Tulis Ilmiah. Universitas Diponegoro

Brook, G.F., Brutel, J.S., dan Morse, S.A. 2007. Mikrobiologi Kedokteran. Jakarta: Salemba Medika

Christa, M.T. 2003. Organ Physiology from Phenomenological Point of View. Driebergen: Louis Bolk Instituut

78

Daglia, M., Rachi, M., Papetti, A., Lanni, C., Govoni, S., Gazzani, G. 2000. In Vitro and Ex-Vivo Antihydroxyl Radical Activity of Green and Roasted Coffee. J AgricFood Chem

Dalimartha, S. 2006. Obat Tradisional Penyakit Hati: Seri Agrisehat, Ramuan Tradisional untuk Pengobatan Hepatitis. Jakarta: Penebar Swadaya

Darmansjah, I., Wiria, M.S.S. 2007. Farmakologi dan Terapi Edisi 5. Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta

Dewanti T.W., Wulan, N.S., Nur, I.C. 2004. Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Produk Kering, Instan, dan Effervescent dari Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa). Jurnal Teknologi Pertanian Unibraw Malang

Drake, R.L., Wayne, V., Adam, W.M.M. 2010. Gray‘s Anatomy for Students. Kanada: Churchill Livingstone

Fawcett, D.W. 2002. Buku Ajar Histologi Edisi 12. Jakarta: EGC

Fessenden, R.J. dan Fessenden, J.S. 2002. Kimia Organik jilid 2. Jakarta: Erlangga

Fiore, M. 2003. Atlas Histologi Manusia Edisi 6. Jakarta: EGC

Ghany, M., Hoofnagle, J.H. 2005. Approach to Patient with Liver Disease In Harrison‟s Principles of Internal Medicine. New York : The McGraw-Hill Companies, Inc

Gordon, M. H. 1990. The mechanism of antioxidant action in vitro. In Hudson, B. J. F. (ed.). Food antioxidants. Elsevier Applied Science. London.

Guyton, A.C. dan Hall J.E. 2007. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11. Jakarta: EGC

Handajani, N.S., Harini, M., Sulistianto, D.E. 2004. Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Struktur Histologis Tikus setelah Perlakuan dengan Karbon Tetraklorida (CCl4). Journal of Biological Science

Hansen, J.T. dan Lambert, D.R. 2005. Viscera: Liver. In Hansen Netter‟s Clinical Anatomy. Maryland: MediMedia, Inc

79

Harmanto, N. 2003. Menaklukkan Penyakit Bersama Mahkota Dewa. Agromedia Pustaka: Jakarta

Hudoyo, A., Wongsokusumo, B.R., Prasenohadi, Sutoyo, K.D., Diatmo, H., Zahar, U. 2010. Penatalaksanaan TB MDR dan Strategi DOTS Plus. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). Jurnal Tuberkulosis Indonesia

Irawan, D. 2006. Penentuan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Mahkota Dewa, Temu Putih, Sambil Loto, dan Keladi Tikus secara In Vitro. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamInstitut Pertanian Bogor

Isnaini, D. 2010. Minyak Jintan Hitam sebagai Hepatoprotektor pada Mencit yang diinduksi Isoniazid (INH). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta Isroi. 2010. Biologi Rat (Rattus norvegicus). http://isroi.wordpress.com. [25

Oktober 2012]

Kasno, Prasetyo A. 2003. Patologi Hepar Dan Saluran Empedu Ekstra Hepatik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Katzung. 2008. Basic Clinical Pharmacology Edisi 9. Mc. Garw Hill

Kawasaki, T., Igarashi, K., Koeda, T., Sugimoto, K., Nakagawa, K.,Hayashi, S., Yamaji, R., Inui, H., Fukusato, T., Yamanouchi, T. 2009. Rats Fed Fructosed enriched Diets have Charactheristies of Nonalcoholic Hepatic Steatosis. J. Nutr

Kerthikeyan. 2004. Hepatotoxicity of Isoniazid: a Study on The Activity of Marker Enzymes of Liver Toxicity in Serum and Liver Tissue of Rabbit. Indian J Pharmacology

Kikuzaki, H. dan Nakatani, N. 1993. Antioxidant effect of some ginger constituents. Journal of Food Science

Kuntz, E., Kuntz, H.D. 2006. Morphology of The Liver. In Hepatology–Principles and Practice. Heidelberg: Springer Medizin Verlag

Kurnijasanti, R. dan I’tishom, R. 2008. Pemanfaatan Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) sebagai Pencegahan Terhadap Hepatotoksisitas Akibat Induksi Karbon Tetraklorida pada Mencit. Veterineria Medica Unair

80

Lisdawati, V. 2003. Penelitian Ilmiah Berdasarkan Penapisan dan Identifikasi Senyawa Aktif Mahkota Dewa. Makalah seminar menguak posisi dan Potensi mahkota dewa sebagai obat tradisional. Jakarta

Mangan, Y. 2003. Cara Bijak Menaklukkan Kanker. Jakarta: Agromedia Pustaka Myres, P dan Armitage, D. 2004. Rattus novergicus Animal Diversiy.

http://animaldiversity.umuz.umich.edu/site/accounts/information/Rattusn overgicus.html. [19 Agustus 2010].

Ngatidjan. 2006. Metode Laboratorium dalam Toksikologi. Pusat Antar Universitas Bioteknologi UGM. Yogyakarta.

Nurdjaman, S., Soetedjo, Faradz, S.M.H., Witjahyo, B., Susilaningsih, N. 2001. Histologi II. Balai Penerbit FK UNDIP: Semarang

Price dan Wilson. 2005. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6. Jakarta: EGC

Purnami, S., Syaifudin, M., Giyatmi. 2009. Penandaan DNA dengan 32P untuk Deteksi Resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap Isoniazid. JFN. Jakarta

Rahmawati, E., Dewoto, R.H., Wuyung, E.P. 2006. Anticancer activity study of ethanol extract of Mahkota Dewa fruit pulp (Phaleria macrocarpa) in C3H mouse mammary tumor induced by transplantation. Med J Indones

Robbin dan Kumar. 2007. Buku Ajar Patologi Edisi 7. Jakarta: EGC

Robinson, T. 2005. The Organic Constituens of Higher Plants Edisi 6. Penerbit ITB: Bandung

Ross, M.H., Kaye, G.I., Paulina, W. 2003. Histology (A Text and Atlas With Cell and Molecular Biology. Philadelphia: Lippincot

Salim. 2006. Penentuan Daya Inhibisi Ekstrak Air dan Etanol Daging Buah Mahkota Dewa terhadap Aktivita Enzim Tirosin Kinase secara In Vitro. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor

Sander, M.A. 2007. Atlas Berwarna Patologi Anatomi Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

81

Satria, E. 2005. Potensi Antioksidan dari Daging Buah Muda dan Daging Buah Tua Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa). Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Bogor

Saukkonen, J.J., Cohn D.L., Jasmer R.M. 2006. Hepatotoxicity of antituberculosis Therapy. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Septiana, T.A. dan Dwiyanti, H. 2009. Aktivitas Antioksidan Minuman

Fungsional dari Irisan Buah Kering Mahkota Dewa. Jurnal Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada

Setiabudy, R. 2008. Farmakologi dan Terapi Edisi 5. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

Sirois, M. 2005. Laboratory Animal Medicine : Principles and Procedures. United States of America. Mosby, Inc

Snell, R.S. 2006. Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran Edisi 6. Jakarta: EGC

Sobotta. 2010. Atlas Anatomi Tubuh Manusia. Jakarta: EGC

Soeksmanto, A., Hapsari, Y., Simanjuntak, P. 2007. Kandungan Antioksidan pada Beberapa Bagian Tanaman Mahkota Dewa. Jurnal Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Jakarta

Spencer, J.P.E. 2003. The Small Intestine can Absorb and Glucoronidate Luminal Flavonoids. FEBS Letters . England

Sudarsono. 2002. Tumbuhan Obat II. Pusat Studi Obat Tradisional Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Sudiono, J. 2003. Ilmu Patologi. Jakarta: EGC

Sulistianto, D.E., Harini, M., Handajani, N.S. 2004. Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Struktur Histologis Hepar Tikus Putih (Rattus norvegicus Setelah Perlakuan dengan Karbon Tetraklorid (CCl4) secara oral. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Syukri, Y. Dan Saepudin. 2008. Aktivitas Penghambatan Kejadian Kanker Ekstrak etanol Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) pada Mencit yang Diinduksi DMBA. Jurnal Logika

Underwood, J.C.E. 1999. Patologi Umum dan Sistemik. Jakarta: EGC