ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI PELARUT

FOSFAT DARI DAERAH TAMBANG KAPUR PALIMANAN

EMIL WAHDI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pelarut Fosfat dari Daerah Tambang Kapur Palimanan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2016

Emil Wahdi

RINGKASAN

EMIL WAHDI. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pelarut Fosfat dari Daerah Tambang Kapur Palimanan. Dibimbing oleh NISA RACHMANIA MUBARIK dan RAHAYU WIDYASTUTI.

Tambang batu kapur (limestone) merupakan suatu usaha untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam berbagai kebutuhan industri seperti pabrik semen, keramik, dan kosmetik. Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku kapur maka dilakukan penambangan secara terbuka. Ancaman yang dapat ditimbulkan dari penambangan ini ialah bahaya erosi, perubahan sifat fisik dan kimia tanah, serta perubahan kualitas air sungai. Selain itu dampak yang paling mendasar ialah terjadinya perubahan terhadap ekosistem dari daerah tersebut. Salah satu langkah untuk mempercepat perbaikan lahan tersebut adalah dengan cara melakukan revegetasi. Kendala yang sering dihadapi ialah tumbuhan pionir yang ditanam di daerah tersebut tidak mudah mendapatkan unsur hara terutama fosfat (P). Akar tumbuhan tidak dapat melarutkan unsur P dari batuan kapur. Untuk itu perlu diberi perlakuan terlebih dahulu dengan cara pemberian bakteri yang dapat melarutkan unsur fosfat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kandungan kimia dan biologi tanah di tempat dilakukan isolasi bakteri di tambang kapur Palimanan PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., (2) mengisolasi bakteri pelarut fosfat dari lokasi penambangan batu kapur, dan (3) menguji kemampuan dan karakterisasi bakteri pelarut fosfat terhadap pelarutan fosfat pada tanah asal tambang kapur.

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel tanah di lima titik daerah tambang kapur PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk berlokasi di daerah Palimanan Cirebon, Jawa Barat, kemudian dilakukan analisis kimia bahan tanah dari daerah kapur tersebut. Untuk mendapatkan bakteri pelarut fosfat dilakukan isolasi dari contoh tanah menggunakan media agar-agar Pikovskaya. Bakteri yang menghasilkan zona bening menunjukkan aktivitas pelarutan fosfat kemudian diukur indek pelarutannya. Karakterisasi dan identifikasi bakteri dilakukan dengan uji biokimia, kit API serta sekuensing 16S rRNA. Hasil karakterisasi dengan uji biokimia dan kit API kemudian diverifikasi dengan buku Bergey’s Manual of

Determinative Bacteriology. Data hasil sekuensing kemudian dibandingkan dengan data dari Gen Bank dengan metode BLAST server (Basic Local Alignment Search Tool) dari National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Hasil analisis kimia terhadap kelima sampel tanah menunjukkan semua sampel memiliki pH basa antara 8.8 – 9.7. Total fosfat yang terkandung didalam kelima sampel tanah sebesar 1060 - 2390 ppm. Isolasi bakteri didaerah tambang kapur Palimanan didapatkan 5 isolat bakteri yang terpilih yang dapat melarutkan fosfat. Satu isolat bakteri merupakan Gram positif berbentuk kokus, empat isolat bakteri Gram negatif berbentu batang. Kelima isolat bakteri ini dapat melarutkan fosfat dari bahan Ca3(PO4)2 dengan membentuk zona bening dalam media

Pikovskaya. Indeks pelarutan fosfat (IP) dari 5 isolat yang terpilih antara 0.23 – 1.00. Identifikasi spesies bakteri dengan gen 16S rRNA menunjukkan hasil yaitu

Uji kemampuan pelarutan fosfat pada kelima tanah uji yang berasal dari daerah tambang kapur yang berbeda menujukkan indeks peningkatan kelarutan antara 1.63 sampai 3.54. Kemampuan melarutkan fosfat tergantung kepada spesies bakteri dan jenis tanah yang digunakan. Spesies bakteri ini dapat tumbuh dan beradaptasi pada suasana basa dan berkapur sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses revegetasi lahan bekas tambang kapur.

SUMMARY

EMIL WAHDI. Isolation and Characterization of Phosphate Solubilizing Bacteria from A Limestone Quarry in Palimanan. Supervised by NISA RACHMANIA MUBARIK and RAHAYU WIDYASTUTI.

Limestone quarry is an efforts of obtaining raw material that will further be used in various industries; such as cement factory, ceramic, and cosmetic. In order to fulfill the demand of limestone raw materials, open mining (quarry) was carried out. Possible threats caused by this mine are the risk of erosion, physical and chemical changes in the soil, and the change in river water quality. The most basic impact is a change of ecosystem in the surrounding area. One of the steps to hasten land improvement is by doing revegetation. The problems often faced in the activity is that the pioneer plants which planted in the area had difficulty to obtain nutrients, especially phosphate (P). The root of the plants cannot dissolve P particles from limestone. Treatment needed to be done by introducing phosphate dissolving bacteria.

The aims of this research were to (1) analyze the chemical and biological composition of the soil in Palimanan limestone quarry of PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. where bacteria isolation was conducted, (2) isolate phosphate solubilizing bacteria from limestone mining location, and (3) test the ability and characterization of phosphate solubilizing bacteria towards phosphate dissolution on soil taken from limestone quarry.

In this research soil sampling was done on five points at limestone quarry area belong to PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk located in Palimanan Cirebon, West Java. Chemical soil analysis was then conducted to the soil sample obtained from the limestone area. In order to obtain phosphate solubilizing bacteria, isolation was done on sample soil by using Pikovskaya media agar. Bacteria that produced clear zones showed phosphate solubilization activity whose dissolution index would then be measured. Bacterial characterization and identification was conducted by biochemical test, API kit, and 16S rRNA sequencing. The isolate identification results from biochemical test and API kit

would then be verified based on Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology.

Sequencing of molecular identification data would be compared with Gen Bank negative Gram rod bacteria. These five bacterial isolates could dissolve unsoluble phosphate from Ca3(PO4)2 compound by creating clear zones on Pikovskaya

media. The phosphate dissolution index (IP) from the chosen 5 isolates range between 0.23 – 1.00. Identification 5 bacterial by using 16S rRNA resulted

(QC5B.3). These bacteria were identified by biochemical characteristic test, API kit, and 16S rRNA analysis.

Tested of phosphate dissolution on 5 samples soil from different limestone quarry showed that solubilization index value ranged between 1.63 until 3.54. The ability to dissolve phosphate depended on the species of the bacteria and the type of soil used. These species could grow and adapt in calcareous and alkaline soil and thus can be used in the revegetation of former limestone mined land.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI PELARUT

FOSFAT DARI DAERAH TAMBANG KAPUR PALIMANAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pelarut Fosfat dari Daerah Tambang Kapur Palimanan

Nama : Emil Wahdi NIM : P052120371

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Dra Nisa Rachmania Mubarik, MSi Ketua

Dr Dra Rahayu Widyastuti, MScAgr Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Prof Dr Ir Cecep Kusmana, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2014 ini ialah Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pelarut Fosfat dari Daerah Tambang Kapur Palimanan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Dra Nisa Rachmania Mubarik, MSi dan Ibu Dr Dra Rahayu Widyastuti, MScAgr selaku pembimbing. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Program Diploma Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana IPB serta membantu dalam pembiayaan pendidikan dan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk melalui Quarry Life Award Project dan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Bapak Dr Ir Condro Utomo, MSc yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga, istri tercinta Haririyah, serta kedua puteri kami Dhaifina dan Kayyisa yang selalu memberi semangat, doa, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Keberadaan Fosfat di Daerah Bekas Tambang 3

Mikrob Pelarut Fosfat di Tanah 7

3 METODE PENELITIAN 9

Waktu, Tempat Penelitian, dan Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 9

Analisis Kimia Bahan Tanah dari Daerah Kapur 10

Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat 10

Karakterisasi Biokimia Bakteri 11

Analisis Sekuensing Gen 16S rRNA Isolat Bakteri 11

Uji Kemampuan Pelarutan Fosfat 12

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Sampling dan Analisis Tanah 10

Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat 14

Karakterisasi Biokimia Bakteri Pelarut Fosfat 16 Hasil Analisis Sekuensing Gen 16S rRNA Isolat Bakteri 19 Penentuan Kemampuan Bakteri Melarutkan Fosfat 21

5 SIMPULAN 25

DAFTAR PUSTAKA 25

LAMPIRAN 29

DAFTAR TABEL

1 Lokasi pengambilan contoh tanah daerah tambang kapur Palimanan

Cirebon 10

2 Kandungan unsur dari contoh tanah di lima lokasi batuan kapur

Palimanan 14

3 Hasil indeks pelarutan fosfat (IP) dari 5 isolat bakteri terpilih 16 4 Uji pewarnaan Gram, KOH 3% dan oksidatif/fermentatif (O/F) 17

5 Uji karakteristik biokimia isolat bakteri 18

6 Hasil analisis gen 16S rRNA menggunakan program BLAST NCBI 19 7 Indeks kemampuan pelarutan fosfat oleh bakteri pada contoh tanah (IPF) 21 8 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Staphylococcus sp.

QC1A.1 22

9 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pseudomonas mosselii

QC5A.1 23

10 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pseudomonas mosselii

QC5B.1 23

11 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pantoea ananatis

QC5C.1 24

12 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pseudomonas

oryzihabitans QC5B.3 25

DAFTAR GAMBAR

1 Aliran fosfor (P) di dalam tanah (Sposito 2008) 7 2 Isolat yang membentuk zona bening pada media Pikovskaya 15 3 Hasil elektroforesis amplifikasi gen 16S rRNA dari kelima isolat

bakteri pelarut fosfat 19

4 Pohon filogenetik dari 4 isolat bakteri yang dilakukan sekuensing 16S

rRNA 20

DAFTAR LAMPIRAN

1 Diagram uji kemampuan bakteri melarutkan fosfat (Illmer & Schinner

1995) 29

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tambang batu kapur (limestone) merupakan suatu usaha untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam berbagai kebutuhan industri seperti pabrik semen, keramik, dan kosmetik. Tambang ini termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam nonhayati dan tidak dapat diperbaharui. Bahan tambang ini juga menjadi sumber pendapatan yang menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Wilayah Indonesia sangat kaya dengan daerah pertambangan, baik tambang mineral maupun non mineral. Semuanya merupakan potensi sumberdaya alam yang dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan baik masyarakat daerah maupun pusat. Peningkatan pembangunan sejalan dengan tingginya permintaan terhadap bahan bangunan seperti semen.

Semen merupakan campuran dari berbagai bahan material yang diaduk dan dibakar pada suhu tinggi (1450 oC) yang terdiri atas bahan kapur, silika, alumina, dan besi dan dikenal dengan istilah cement clinker. Bahan utama dari semen ialah kalsium silikat dan sebagian kecil kalsium aluminat yang jika bereaksi dengan air akan membentuk beton. Untuk pemenuhan tingginya kebutuhan jumlah kalsium dalam semen, maka dibutuhkan bahan baku yang mengandung kalsium tinggi seperti calcium limestone, tanah liat, batuan lumpur, dan serpihan batu yang banyak mengandung silika dan alumina (British Geological Survey 2005).

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku kapur maka dilakukan penambangan secara terbuka. Pembukaan hutan pun tidak bisa dihindari dan akan menimbulkan hamparan lahan terbuka. Ancaman yang dapat ditimbulkan dari penambangan ini ialah bahaya erosi, perubahan sifat fisik dan kimia tanah, serta perubahan kualitas air sungai. Selain itu dampak yang paling mendasar ialah terjadinya perubahan terhadap ekosistem dari daerah tersebut.

Setelah dilakukan penambangan maka akan terjadi kerusakan pada lahan tersebut. Lahan akan menjadi miskin hara dan kritis serta sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka lahan pasca tambang perlu dilakukan reklamasi untuk menata, memulihkan dan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Salah satu langkah untuk mempercepat perbaikan lahan tersebut adalah dengan cara melakukan revegetasi.

2

Untuk mempercepat terjadinya regenerasi secara alamiah dari lahan bekas tambang dapat dilakukan penanaman pohon dan herba. Penanaman pohon akan mempengaruhi komponen fisik, kimia, dan biologi tanah. Setelah proses penanaman pohon maka akan diharapkan terjadinya pertumbuhan dari jenis tumbuhan lainnya secara alamiah. Kondisi ini akan membantu terbentuknya vegetasi-vegetasi herba yang baru, sehingga proses penanaman ini akan membantu menutupi permukaan lahan terbuka setelah dilakukan penambangan. (Singh 2011).

Selama berlangsungnya pengembalian ekosistem di lahan tambang yang rusak akan terjadi akumulasi nutrien-nutrien pada tempat tersebut. Nutrien alami ini akan dimanfaatkan sendiri oleh ekosistem yang ada di tempat tersebut untuk perkembangan selanjutnya. Invasi spesies herba alami selama proses tersebut akan memberikan peranan yang signifikan dalam biodiversitas tanaman. Sekarang ini telah banyak dilakukan investigasi terhadap suplementasi tanaman dengan menambahkan inokulasi mikrob untuk melengkapi proses revegetasi alami. Tanaman yang diinokulasikan dengan beberapa mikroorganisme akan mempercepat proses pertumbuhan untuk memperbaiki lahan bekas tambang batu kapur (Singh 2011).

Hal lain yang dapat dilakukan dengan menanam tumbuhan pionir atau perintis yang dapat dengan cepat beradaptasi terhadap lahan yang kritis dan miskin hara. Kendala yang sering dihadapi adalah tumbuhan pionir yang ditanam di daerah tersebut tidak mudah mendapatkan unsur hara terutama fosfor (P). Akar tumbuhan tidak dapat melarutkan unsur P dari batuan kapur. Untuk itu perlu diberi perlakuan terlebih dahulu dengan cara pemberian bakteri yang dapat melarutkan senyawa fosfat. Senyawa asam yang dihasilkan dari bakteri tersebut dapat melarut senyawa fosfat sehingga unsur ini tersedia dalam bentuk yang mudah diserap oleh akar tumbuhan. Bakteri-bakteri tersebut dapat diisolasi dari daerah tersebut dan diharapkan sudah beradaptasi dengan kadar kapur yang sangat tinggi.

Untuk menunjang keberhasilan proses reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang kapur perlu dilakukan penelitian dengan cara mengisolasi bakteri-bakteri yang dapat melarutkan fosfat dari daerah tambang kapur itu sendiri. Setelah itu dilakukan pemilihan terhadap bakteri tersebut yang dapat tumbuh dengan baik dengan kondisi kadar kapur yang tinggi, dapat beradaptasi dengan pH tanah berkapur, serta dapat menghasilkan senyawa asam dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan yang akan ditanam di daerah lahan bekas tambang tersebut.

Perumusan Masalah

3 Untuk melakukan revegetasi lahan pasca tambang termasuk sulit. Hal ini disebabkan rusaknya populasi alami dari mikrob tanah, minimnya bahan organik, fluktuasi pH yang sangat tinggi dan tidak adanya air yang terinfiltrasi dalam tanah sehingga sangatlah sulit untuk memulai tumbuhnya tanaman perintis. Selain itu tanaman yang akan ditanam pada daerah bekas tambang kapur tidak dapat hidup dengan sempurna karena akar tanaman akan kesulitan dalam mendapatkan unsur hara. Unsur hara dan bahan mineral yang ada dalam tanah masih dalam bentuk senyawa-senyawa yang tidak siap untuk diserap oleh akar tanaman. Oleh karena itu ketersedian unsur hara ini dapat dibantu oleh adanya mikrob pelarut fosfat.

Dari kondisi ini perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan pokoknya antara lain:

1. Bagaimana sifat kimia tanah di tambang kapur Palimanan PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.

2. Bagaimana cara mengisolasi bakteri yang dapat melarutkan fosfat untuk membantu proses revegetasi lahan pasca tambang.

3. Bagaimana karakteristik bakteri yang telah diisolasi dari daerah tersebut serta kemampuannya untuk melarutkan fosfat dalam tanah kapur.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kandungan kimia tanah di tempat dilakukan isolasi bakteri di tambang kapur Palimanan PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.

2. Mengisolasi bakteri pelarut fosfat dari lokasi penambangan batu kapur. 3. Karakterisasi bakteri pelarut fosfat dan menguji kemampuan pelarutan

fosfat pada tanah asal tambang kapur

2 TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan Fosfat di Daerah Bekas Tambang

4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1980 bahwa bahan-bahan galian tambang terbagi atas tiga golongan:

a. Golongan bahan galian yang strategis adalah: minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktip lainnya, nikel, kobalt dan timah.

b. Golongan bahan galian yang vital adalah: besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimon, bismut, yttrium, hutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorpar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: nitrat-nitrat, fospat-fospat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit.

Menurut Asir (2013) bahwa dalam proses revegetasi lahan kendala yang sering dihadapi ialah kondisi lahan yang tidak mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Kondisi fisik, kimia dan biologi tanah menjadi kritis akibat adanya perubahan lahan akibat penambangan. Karakteristik lahan kritis pasca tambang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kondisi Fisik Tanah

Penambangan secara terbuka menyebabkan terjadinya kerusakan pada struktur, tekstur, porositas dan bulk desity. Kondisi ini berkaitan dengan sistem tata air (water infiltration and percolation) dan aerasi tanah. Perubahan pada kondisi fisik tanah akan membuat tanah menjadi padat sehingga akar tanaman tidak dapat berkembang dan menyerap hara dengan baik. Akibatnya pertumbuhan tanaman akan terganggu, kerdil dan merana. Selain itu pemadatan tanah juga dapat menyebabkan sulitnya penyerapan air hujan ke dalam tanah. Tanah tidak mampu menampung air hujan dan kemudian terjadi aliran permukaan (run off). Sedangkan pada musim kemarau tanah akan menjadi lebih keras dan padat sehingga akan sulit bagi tanaman untuk tumbuh normal.

2. Kondisi kimia tanah

Lapisan tanah paling atas (top soil) akan ikut terbawa pada saat dilakukan penggalian tambang. Lapisan tanah ini merupakan lapisan utama yang menyediakan unsur hara makro dan mikro esensial bagi tumbuhan, serta bahan organik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Proses pembentukan lapisan tanah bagian atas memakan waktu yang lama. Hilangnya lapisan tanah bagian atas ini mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Masalah utama yang terjadi pada daerah bekas tambang kapur yaitu rendahnya ketersediaan unsur hara nitrogen, kalium, fosfat, serta pH tanah yang tidak normal. Tingginya variasi pH tanah dan unsur hara disebabkan karena terjadinya campuran dari bahan galian dari beberapa lokasi tambang. Kondisi ini berakibat sulitnya didapatkan takaran soil amandement atau soil ameliorant dalam proses reklamasi lahan tambang ini.

3. Kondisi biologi tanah

5 mikroorganisme tanah. Pada lapisan ini terdapat bahan-bahan karbon untuk pertumbuhan mikrob tersebut. Keberadaan mikrob pada lapisan tanah berperan dalam peningkatan penyedian unsur hara, dekomposisi serasah dan memperbaiki struktur tanah. Beberapa jenis bakteri juga berperan dalam penambat nitrogen dan pelarut fosfat.

Menurut Syekhfani (2015) bahwa sifat dan ciri lahan tambang golongan C pada penambangan batu kapur adalah umumnya penambangan dilakukan pada lokasi perbukitan di mana deposit kapur, dolomit atau fosfat dijumpai. Deposit kapur dan dolomit umumnya dijumpai dalam suatu perbukitan utuh, sedang batu fosfat alam berupa kantong-kantong pada perbukitan. Kawasan tambang ini dicirikan oleh kondisi iklim kering atau setengah kering, kalkareus dengan nilai pH tinggi, kedalaman air tanah sangat dalam, dan topografi berombak hingga berbukit. Dengan demikian kendala yang dihadapi bila lahan akan dijadikan pertanian adalah kekurangan air, kadar bahan organik rendah, dan pH tinggi yang menyebabkan unsur-unsur tertentu bermasalah (N, K, Fe, Mn, Cu, Zn, dan fiksasi P).

Isolasi mikrob yang dilakukan pada daerah yang ada di sekeililing tambang bertujuan untuk mendapatkan mikrob yang telah teradaptasi dengan kondisi kapur yang tinggi serta dapat bertahan hidup pada pH yang basa. Sesuai dengan pernyataan Sposito (2008) bahwa dalam siklus unsur hara dalam tanah terutama unsur P dipengaruhi oleh keberadaan mikrob tanah. Jika kebedaraan mikrob dalam tanah tidak ada maka unsur hara tanah akan sulit diserap oleh tumbuhan sehingga siklus tidak berjalan dengan baik. Mikrob tanah akan mengeluarkan beberapa enzim ke lingkungan sehingga makro molekul tanah akan terdegradasi menjadi mikro molekul. Kemudian mikro molekul ini juga akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya sehingga terbentuklah suatu ekosistem lingkungan yang baik.

Menurut Iskandar et al. (2013) bahwa aspek kesuburan media tanam dapat dikelompokkan menjadi kesuburan fisik, kimia, dan biologi. Ketiga aspek kesuburan tersebut secara bersama-sama berperan dalam mempengaruhi kualitas media tanam. Seperti diketahui bahwa lokasi-lokasi tambang di Indonesia umumnya berada pada tanah-tanah yang tidak subur. Oleh karena itu, perbaikan kualitas media tanam khususnya pada tanah lapisan atas perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan revegetasi. Pemberian bahan organik merupakan kunci pokok perbaikan lapisan atas. Selain itu adanya aktivitas mikroorganisme dalam tanah sangat menentukan dari kesuburan biologi tanah.

Bachar et al. (2010) telah melakukan eksplorasi terhadap kelimpahan dan keragaman mikrob tanah pada daerah dengan curah hujan yang rendah. Penyebaran mikrob di alam mempengaruhi keragaman, penyebaran, kepunahan, dan interaksi antar spesies di lingkungan. Komposisi dari komunitas ini akan menjadi keunikan dari setiap ekosistem. Selain itu keragaman dan kelimpahan bakteri di alam akan memainkan peranan yang penting dalan proses ekologi dan fungsi dari suatu ekosistem.

6

ikatan metal-fosfat yang ada pada lahan pH asam: Fe-P dan Al-P. Untuk tanah yang bersifat basa maka fosfat akan berikatan dalam senyawa kalsium fosfat (Ca-P). Selain itu banyak senyawa fosfat yang memiliki kestabilan yang tinggi dan kelarutan yang rendah dalam tanah diakibatkan bentuk ikatannya, seperti: kalsium fosfat dihidrat (brushite) CaHPO4·2H2O > anhidrous dikalsium fosfat

(monetite) CaHPO4 > oktakalsium fosfat Ca8H2(PO4)6·5H2O > trikalsium fosfat

Ca(PO4)2 > hydroksiapatit Ca5(PO4)3OH > flurapatite Ca5(PO4)3F. Bentuk yang

stabil dari fosfat organik adalah fitat (dodekasodium inositol heksafosfat, Na12C6H6P6O24). Karena kestabilan fosfat dalam tanah tinggi maka tumbuhan

tidak akan bisa menyerap unsur fosfat. Walaupun dalam analisis kandungan fosfat di labaoratorium tinggi tetapi pada kenyataannya unsur ini tidak dapat membantu pertumbuhan dari tanaman (Bashan et al. 2013).

Fosfor (P) merupakan unsur makronutrien utama yang sangat esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Akan tetapi konsentrasi P yang terlarut di dalam tanah sangatlah kecil. Konsentrasi P di dalam tanah biasanya berbentuk senyawa yang tidak mudah larut seperti terdapat pada batuan, mineral dan deposit. Proses pelapukan batuan menjadi tanah liat, lumpur, pasir dan komponen mineral tanah merupakan faktor lingkungan yang penting di bumi. Pada kondisi tertentu unsur P dapat terlarut sebagian sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan.

Konsentrasi terlarut dari P-anorganik sangat rendah pada sebagian besar tanah. Ion fosfat akan cendrung berikatan dengan mineral-mineral yang bermuatan positif seperti Fe dan Al. Selain itu ion fosfat juga dapat berbentuk kombinasi dari beberapa logam, seperti Ca, Fe, dan Al. Dibandingkan dengan unsur makro yang lainnya untuk nutrisi tumbuhan, unsur P termasuk sangat lambat mobilitasnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah tersebut. Proses adsorbsi/desorpsi dan presipitasi/pelarutan P di dalam tanah sangat mempengaruhi keseimbangan mobilitas dan ketersediaan P di dalam tanah. Faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan konsentrasi P dalam tanah yaitu a) pH tanah, b) konsentrasi anion yang berkompetisi dengan ion P untuk membentuk reaksi pertukaran ligan dan c) konsentrasi logam yang dapat berikatan dengan ion P seperti Ca, Fe dan Al (Hinsinger 2001).

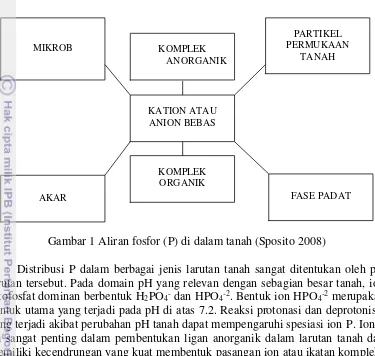

Siklus P di alam sangat dinamis, terjadinya perpindahan P dipengaruhi oleh pH dari tanah dan dipergunakannya unsur ini oleh makhluk hidup (Gambar 1) (Sposito 2008). Unsur fosfor (P) merupakan salah satu unsur makro nutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terdapat sekitar 440-1200 mg/kg unsur P di dalam tanah, akan tetapi konsentrasi P yang terlarut di dalam tanah sangat rendah normalnya pada level 1 ppm. Sebagian besar unsur P terdapat pada batuan dan deposit lainnya seperti apatit. Mikroorganisme memiliki peranan penting dalam siklus P di alam. Siklus ini terjadi karena adanya reaksi oksidasi dan reduksi komponen fosfor, dengan terjadi reaksi transfer elektron antara fosfin (-3) ke fosfat (+5) (Rodriguez dan Fraga 1999).

7 bakteri Burkholderia, Serratia, dan Pseudomonas yang mampu melarutkan fosfat. Bakteri ini diisolasi dari daerah penyangga dan area reklamasi dari tambang kapur Palimanan Cirebon.

Gambar 1 Aliran fosfor (P) di dalam tanah (Sposito 2008)

Distribusi P dalam berbagai jenis larutan tanah sangat ditentukan oleh pH larutan tersebut. Pada domain pH yang relevan dengan sebagian besar tanah, ion ortofosfat dominan berbentuk H2PO4- dan HPO4-2. Bentuk ion HPO4-2 merupakan

bentuk utama yang terjadi pada pH di atas 7.2. Reaksi protonasi dan deprotonisai yang terjadi akibat perubahan pH tanah dapat mempengaruhi spesiasi ion P. Ion P ini sangat penting dalam pembentukan ligan anorganik dalam larutan tanah dan memiliki kecendrungan yang kuat membentuk pasangan ion atau ikatan kompleks dengan kation logam di antaranya sebagian besar dengan Ca, Mg, dan beberapa logam lainnya seperti Fe dan Al. Pada tanah yang bersifat asam, karena tingginya kelarutan dari Fe dan oksida Al maka akan terbentuk Fe dan Al valensi 3 dengan konsentrasi yang tinggi dalam larutan tanah. Akan tetapi kondisi ini dapat diabaikan atau tidak berpengaruh pada tanah yang bersifat netral atau basa (Hinsinger 2001).

Mikrob Pelarut Fosfat di Tanah

Staphylococcus sp.

Staphylococcus sp. merupakan bakteri alami yang banyak dijumpai pada tanah di Indonesia. Hasil penelitian Marista et al. (2013) bahwa bakteri Gram positif ini juga ditemukan pada rhizosper tanaman pisang di tanah gambut dan

MIKROB

PARTIKEL PERMUKAAN

TANAH

KATION ATAU ANION BEBAS

AKAR FASE PADAT

KOMPLEK ANORGANIK

8

dapat menghasilkan zona bening pada media Pikovskaya. Bakteri ini bersifat anaerob fakultatif dan dapat menghasilkan enzim fosfatase, protease dan lipase. Spesies bakteri yang terisolasi dan positif menghasilkan fosfatase yang dilakukan pada tanah aluvial, gambut, dan podsolik merah kuning (PMK) bervariasi dan sangat tergantung kepada pH tanah.

Staphylococcus sp. merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk kokus dengan ciri yang spesifik yaitu dapat hidup dalam kondisi aerob fakultatif. Hal ini menjadi pembeda dari spesies lainnya seperti Micrococcus dan Streptococcus. Menurut Bera et al. (2005) bahwa kelompok spesies Staphylococcus merupakan kelompok yang resisten terhadap enzim lisozim. Kondisi ini digunakan oleh bakteri ini untuk dapat bertahan hidup pada area kulit dan mukosa manusia dan hewan.

Menurut Atilano et al. (2010) bahwa bakteri gram positif terutama kelompok Staphylococcus memiliki dinding sel dengan jaringan yang sangat komplek. Jaringan ini terdiri dari peptidoglikan dan asam teikoik yang keduanya komponen yang sangat esensial untuk mempertahankan struktur dan bentuk dari sel bakteri. Peptidoglikan merupakan polimer heterogenus dari ikatan silang glikan yang terdiri dari peptida rantai pendek dengan variasi asam amino sebagai penyusunnya. Selain peptidoglikan juga ditemukan adanya asam teikoik (teichoic acid) yang merupakan senyawa glikopolimer yang kaya akan fosfat dan akan berikatan dengan peptidoglikan yang berujung pada membran sitoplasma. Mereka juga menduga bahwa pembentukan ikatan antara peptidoglikan dan asam teikoik pada kelompok Staphylococcus mengakibatkan dinding sel bakteri ini tidak bisa dilisis oleh enzim lisozim. Hal ini juga berbeda dengan bakteri kokus gram positif lainnya yang masih bisa dilisis oleh lisozim.

Pseudomonas sp.

Pesudomonas sp. merupakan kelompok dari genus bakteri yang banyak terdapat di alam yang dapat memanfaatkan bahan-bahan organik dan anorganik pada lingkungan yang beragam. Kelompok bakteri ini dapat dijumpai pada ekosistem tanah dan air, serta beberapa dari spesies ini menjadi patogen pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Genus Pseudomonas terkenal dengan kemampuan metabolisme yang fleksibel dan memiliki genetik plasticity. Spesies dari genus Pseudomonas dapat tumbuh dengan cepat dan terkenal dengan kemampuannya melakukan metabolisme yang sangat ekstensif terhadap sejumlah substrat termasuk bahan kimia yang bersifat toksik seperti senyawa alifatik dan hidrokarbon aromatik. Beberapa strain dari spesies ini juga sering menggalami resisten antibiotik, desinfektan, detergen, logam berat dan pelarut organik. Beberapa spesies juga dilaporkan dapat menghasilkan metabolit yang dapat memacu pertumbuhan tanaman dan dapat menghambat perkembangan dari hama tanaman (Moore et al. 2006).

9 batang, Gram negatif, berespirasi aerob, beberapa ada yang bersifat motil dan memiliki endospora. Memiliki kemampuan hidup pada suhu 4 – 42 oC dan rentang pH antara 4 sampai 8 (Moore et al. 2006).

Pantoea sp.

Pantoea sp. merupakan spesies yang termasuk kelompok famili

Enterobacteriaceae. Spesies ini dapat ditemukan di lingkungan perairan, kotoran, sayur-sayuran dan tanah. Sebelumnya meluasnya penggunaan antibiotik, kelompok Enterobacter banyak diteliti karena bersifat patogen baik pada manusia maupun pada tanaman. Akan tetapi di Amerika Serikat mencatat tidak semua kelompok ini bersifat patogen pada manusia maupun tumbuhan.

Pada penelitian sebelumnya penamaan terhadap infeksi yang disebabkan oleh kelompok ini terdapat perbedaan, beberapa laboratorium secara taksonomi sering menggunakan nama Enterobacter atau Klebsiella. Bakteri yang ditemukan pada urine dinamai dengan Enterobacter dan jika ditemukan pada Sputum dinamai dengan Klebsiella. Enterobacter agglomerans tersebar di alam dengan berbagai kondisi lingkungan terutama terdapat pada tumbuhan. Sebelumnya terjadi penggunaan nomenklatur penamaan yang berbeda untuk spesies ini seperti

Enterobacter agglomerans sama penamaannya dengan Erwinia herbicola. Akan tetapi penamaan Enterobacter dari spesies ini selanjutnya digunakan Pantoea sp. Spesies Pantoea sp. ini memiliki ciri Gram negatif, bersifat anaerob fakultatif atau bersifat fermentatif. Beberapa spesies ada yang bersifat motil dan ada yang tidak (Grimont dan Grimont 2006).

3 METODE PENELITIAN

Waktu, Tempat Penelitian, dan Lokasi Pengambilan Sampel Tanah

10

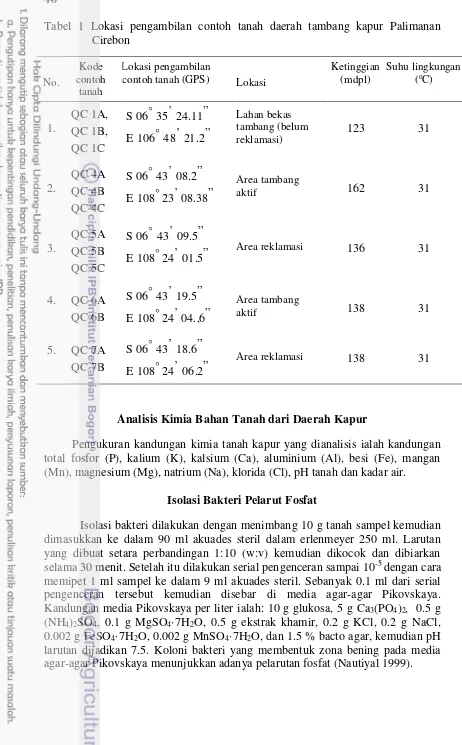

Tabel 1 Lokasi pengambilan contoh tanah daerah tambang kapur Palimanan Cirebon

Analisis Kimia Bahan Tanah dari Daerah Kapur

Pengukuran kandungan kimia tanah kapur yang dianalisis ialah kandungan total fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), aluminium (Al), besi (Fe), mangan (Mn), magnesium (Mg), natrium (Na), klorida (Cl), pH tanah dan kadar air.

Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat

Isolasi bakteri dilakukan dengan menimbang 10 g tanah sampel kemudian dimasukkan ke dalam 90 ml akuades steril dalam erlenmeyer 250 ml. Larutan yang dibuat setara perbandingan 1:10 (w:v) kemudian dikocok dan dibiarkan selama 30 menit. Setelah itu dilakukan serial pengenceran sampai 10-5 dengan cara

memipet 1 ml sampel ke dalam 9 ml akuades steril. Sebanyak 0.1 ml dari serial pengenceran tersebut kemudian disebar di media agar-agar Pikovskaya. Kandungan media Pikovskaya per liter ialah: 10 g glukosa, 5 g Ca3(PO4)2, 0.5 g

(NH4)2SO4, 0.1 g MgSO4·7H2O, 0.5 g ekstrak khamir, 0.2 g KCl, 0.2 g NaCl,

0.002 g FeSO4·7H2O, 0.002 g MnSO4·7H2O, dan 1.5 % bacto agar, kemudian pH

11 Setelah dilakukan pemurnian kemudian dilakukan uji pembentukan zona bening pada media Pikovskaya. Uji dilakukan dengan cara sebanyak satu ujung jarum ose biakan bakteri ditusukan ke bagian tengah media agar-agar Pikovskaya kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang. Uji positif menunjukkan adanya zona bening di sekeliling koloni dan indeks pelarutan fosfat (IP) pada media agar-agar Pikovskaya dihitung setelah 48 jam inkubasi.

IP = diameter zona beningdiameter koloni cm – diameter koloni cm

cm

Karakterisasi Biokimia Bakteri

Isolat bakteri yang telah dimurnikan kemudian dilakukan pewarnaan Gram. Satu loop sampel bakteri dioleskan di gelas objek dan difiksasi. Setelah itu dilakukan 4 tahap pewarnaan yaitu penambahan kristal ungu, iodium 1%, etanol 95% dan pewarna safranin. Isolat bakteri yang bewarna ungu menunjukkan Gram positif (+) dan warna merah muda menunjukkan Gram negatif (-). Untuk menguatkan hasil uji Gram juga dilakukan uji KOH 3%. Karakterisasi biokimia dari mikrob pelarut fosfat menggunakan kit API (BiomerieuxTM, USA). Untuk

melengkapi uji dengan kit API sebelumnya juga dilakukan uji oksidatif/fermentatif (uji O/F), uji katalase, uji oksidase, dan uji motilitas. Hasil dari kit API ini kemudian diverifikasi dengan buku Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994).

Analisis Sekuensing Gen 16S rRNA Isolat Bakteri

Ekstraksi DNA

Isolat bakteri terlebih dahulu ditumbuhkan pada media Luria-Bertani broth (LB) pada suhu ruang selama 18 jam (Victoria et al. 2009). Setelah itu sebanyak 1 ml biakan dipindahkan ke dalam tabung mikro 1.5 ml dan disentrifugasi dengan kecepatan 7500 rpm (5000 xg) selama 10 menit. Supernatan kemudian dibuang dan pelet diambil untuk digunakan pada tahap berikutnya. Tahap ekstraksi DNA dilakukan dengan cara menggunakan kit DNeasy® QIAGEN.

Hasil ekstraksi DNA dari setiap isolat bakteri kemudian dilakukan amplifikasi dengan menggunakan polymerase chain reaction (PCR). Primer yang

digunakan adalah 27f (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) dan 1492r (5’ -GGCTACCTTGTTACGACTT-3’) (Devereux dan Wilkinson 2004). Sebanyak 12.5 µl bahan dNTP Go Taq® Green Master Mix (Promega) ditambah dengan 1 µl Primer 27f 10 µM dan 1 µl Primer 1492r 10 µM. Kemudian ditambahkan ekstrak DNA sebanyak 2 µl dan Nuclease free water (NFW) sebanyak 8.5 µl (untuk mencapai total volume sebanyak 25 µl).

12

denaturasi awal pada suhu 94 oC selama 15 menit (1 kali), denaturasi pada suhu

94 oC selama 1 menit (30 kali), annealing pada suhu 54 oC selama 1 menit (30 kali), ekstensi pada suhu 72 oC selama 2 menit (30 kali), ekstensi akhir 72 oC selama 10 menit (1 kali) dan penyimpanan dilakukan pada suhu 4 oC. Sebanyak 5 µl hasil amplifikasi selanjutnya dilakukan analisis elektroforesis pada gel agarose 1%, SBYR® Safe 4 µl dan buffer pH 7 TAE 1x. Pada sumur dimasukan sebanyak 5 µl marker 100 bp, kontrol negatif (tanpa ekstrak DNA) dan ekstrak DNA dari masing-masing isolat. Kemudian dilihat pada alat UV transiluminator. Purifikasi dari hasil amplifikasi dilakukan menggunakan metode etanol. Selanjutnya ditambahkan 20 µl HiDi formamide® dan dilakukan analisis sekuensing dengan alat Applied Biosystem® 3130 Genetic Analyzer. Data hasil sekuensing kemudian dibandingkan dengan data dari Gen Bank dengan metode BLAST server (Basic Local Alignment Search Tool) dari National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Uji Kemampuan Pelarutan Fosfat

Isolat yang menghasilkan zona bening pada media Pikovskaya kemudian diukur kemampuan melarutkan fosfat terhadap masing-masing contoh tanah. Masing-masing contoh tanah terlebih dahulu dikering anginkan kemudian digerus dengan mortar dan dilakukan pengayakan dengan ayakan (screen mesh) no 20 (Lampiran 1). Kemudian tanah ditimbang sebanyak 20 g dan dimasukan ke dalam erlenmeyer atau sesuai jumlah isolat yang diisolasi (1 isolat dibuat duplo). Masing-masing erlenmeyer ditambahkan 200 ml larutan nutrien yang berisi 400 mg glukosa, 400 mg sukrosa dan 75 mg NH4NO3 dan disterilisasi dengan suhu

121 oC, 1 atm selama 15 menit. Setiap erlenmeyer ditambahkan 1 ml isolat bakteri

dan diinkubasikan selama 2 minggu pada suhu ruang (Illmer dan Schinner 1995). Larutan kemudian disentrifugasi pada kecepatan 10000 rpm (Hettich® Zentrifugen Mikro 200R) pada suhu ruang. Supernatan diambil dan kemudian dilakukan pengukuran dengan metode molibdat-vanadat (International Organisation of Vine and Wine, 2015). Kemudian absorbansi diukur dengan spektrofotometer cahaya tampak (Thermo Scientific® Genesys 20) dengan panjang gelombang 400 nm (Lampiran 2). Kemampuan melarutkan fosfat oleh isolat bakteri terhadap tanah sampel (IPF) dapat dihitung dengan:

HASIL DAN PEMBAHASAN

[PO4]akhir – [PO4]awal

Indeks kemampuan melarutkan PO4 tanah (IPF) =

13

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampling dan Analisis Tanah

Pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk wilayah Cirebon terletak di daerah Palimanan Cirebon yang berbatasan dengan sebelah utara dengan Desa Kedung Bunder Kecamatan gempol, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol. Wilayah barat berbatasan dengan Desa Cupang Kecamatan Gempol dan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, sedangkan untuk daerah timur berbatasan dengan Desa Palimanan Barat dan Desa Gempol Kecamatan Gempol. Pabrik yang mempunyai kapasitas produksi semen sekitar 4 juta ton per tahun ini memiliki luas 580 hektar, terdiri atas 346 hektar merupakan wilayah tambang dan 234 hektar digunakan untuk area pabrik. Wilayah tambang mimiliki 169 hektar tambang yang masih aktif, 156 hektar tambang yang tidak aktif serta sekitar 21 hektar dijadikan sebagai wilayah penyangga.

Contoh tanah diambil dari 5 lokasi, untuk lokasi QC 1, QC4, QC 5 diambil sebanyak 3 contoh tanah dan untuk lokasi QC 6, QC 7 diambil 2 contoh tanah (Tabel 1). Lokasi QC 1 merupakan lahan bekas tambang yang belum dilakukan penutupan kembali dengan tanah pucuk sehingga lokasi ini masih banyak terdapat bebatuan dan belum ada proses reklamasi pada lokasi ini. Lokasi QC 4 dan QC 6 merupakan lahan yang masih aktif dilakukan penambangan. Lokasi QC 5 dan QC 7 merupakan lahan yang sedang dilakukan reklamasi dengan sudah ditanami oleh beberapa tanaman seperti legum (trembesi) dan akasia. Pada daerah reklamasi ini sudah terbentuk lapisan permukaan tanah yang terdiri atas pelapukan daun dan batang tumbuhan yang ditanam.

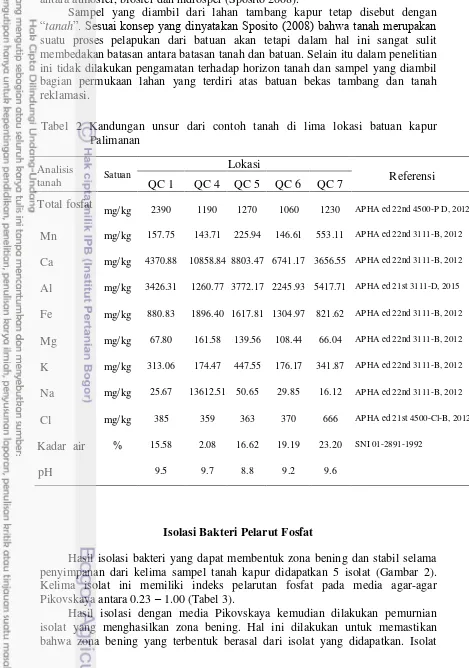

Semua sampel tanah yang diambil merupakan tanah alkali (basa) antara pH 8.8 sampai 9.7 (Tabel 2). Tanah QC 4 yang merupakan lahan yang masih aktif ditambang untuk mendapatkan kalsium untuk pembuatan semen, memiliki pH yang basa yaitu 9.7 dengan kadar kalsium mencapai 10858.84 ppm. Tanah yang bersifat alkali akan memiliki kandungan fosfat yang berikatan dengan kalsium sehingga berbentuk endapan yang tidak mudah diadsorpsi oleh tumbuhan.

Menurut Jianbo et al. (2011) bahwa pada saat terjadinya peningkatan pH pada tanah maka kelarutan Fe Fosfat dan Al fosfat menjadi meningkat akan tetapi Ca fosfat kelarutannya menjadi menurun (diendapkan). Fosfat biasanya diendapkan oleh Ca, awalnya berbentuk dikalsium fosfat yang bisa diserap oleh tumbuhan. Setelah itu dikalsium fosfat akan berubah bentuk menjadi yang lebih stabil seperti oktokalsium fosfat dan hidroksiapatit (HAP) kemudian menjadi sulit diserap oleh tumbuhan. Pada tanah berkapur terdapat lebih 50 % HAP dari total P anorganik. HAP akan mudah terlarut kembali jika terjadi penurunan pH tanah.

14

Sistem terbuka pada tanah merupakan adanya pertukaran material dan energi antara atmosfer, biosfer dan hidrosper (Sposito 2008).

Sampel yang diambil dari lahan tambang kapur tetap disebut dengan

“tanah”. Sesuai konsep yang dinyatakan Sposito (2008) bahwa tanah merupakan

suatu proses pelapukan dari batuan akan tetapi dalam hal ini sangat sulit membedakan batasan antara batasan tanah dan batuan. Selain itu dalam penelitian ini tidak dilakukan pengamatan terhadap horizon tanah dan sampel yang diambil bagian permukaan lahan yang terdiri atas batuan bekas tambang dan tanah reklamasi.

Tabel 2 Kandungan unsur dari contoh tanah di lima lokasi batuan kapur Palimanan

Analisis

tanah Satuan

Lokasi

Referensi QC 1 QC 4 QC 5 QC 6 QC 7

Total fosfat mg/kg 2390 1190 1270 1060 1230 APHA ed 22nd 4500-P D, 2012

Mn mg/kg 157.75 143.71 225.94 146.61 553.11 APHA ed 22nd 3111-B, 2012

Ca mg/kg 4370.88 10858.84 8803.47 6741.17 3656.55 APHA ed 22nd 3111-B, 2012 Al mg/kg 3426.31 1260.77 3772.17 2245.93 5417.71 APHA ed 21st 3111-D, 2015

Fe mg/kg 880.83 1896.40 1617.81 1304.97 821.62 APHA ed 22nd 3111-B, 2012

Mg mg/kg 67.80 161.58 139.56 108.44 66.04 APHA ed 22nd 3111-B, 2012

K mg/kg 313.06 174.47 447.55 176.17 341.87 APHA ed 22nd 3111-B, 2012

Na mg/kg 25.67 13612.51 50.65 29.85 16.12 APHA ed 22nd 3111-B, 2012

Cl mg/kg 385 359 363 370 666 APHA ed 21st 4500-Cl-B, 2012

Kadar air % 15.58 2.08 16.62 19.19 23.20 SNI 01-2891-1992

pH 9.5 9.7 8.8 9.2 9.6

Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat

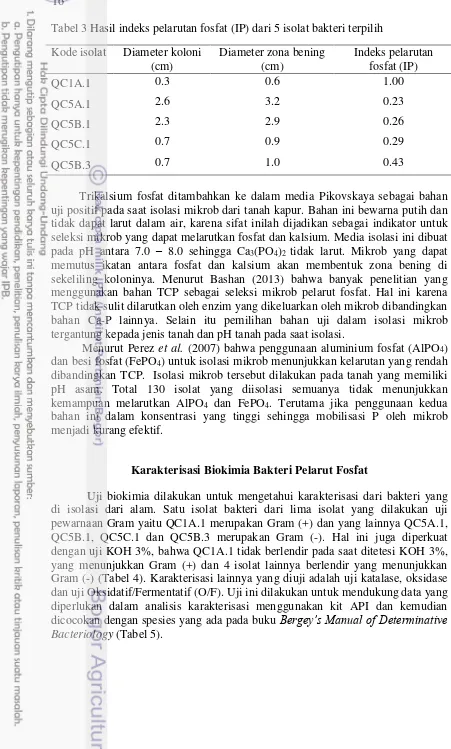

Hasil isolasi bakteri yang dapat membentuk zona bening dan stabil selama penyimpanan dari kelima sampel tanah kapur didapatkan 5 isolat (Gambar 2). Kelima isolat ini memiliki indeks pelarutan fosfat pada media agar-agar Pikovskaya antara 0.23 – 1.00 (Tabel 3).

15 bakteri yang diambil dari tanah QC 1A didapatkan 1 isolat yang murni dengan kode isolat QC1A.1 sedangkan isolat dari tanah QC 5A didapatkan 1 isolat murni dengan kode isolat QC5A.1. Pemurnian isolat untuk tanah QC 5B didapatkan 2 isolat dengan kode QC5B.1 dan QC5B.3 dan untuk tanah QC 5C diidapatkan isolat murni dengan kode QC5C.1.

Gambar 2 Isolat yang membentuk zona bening pada media Pikovskaya Media isolasi mikrob yang digunakan yaitu media Pikovskaya dengan bahan uji trikalsium fosfat (TCP) dengan pH larutan dibuat menjadi 7.5. Hal ini dilakukan karena sampel tanah yang digunakan ialah tanah kapur yang memiliki pH basa antara 8.8 – 9.7. Inkubasi pada saat isolasi mikrob dilakukan pada suhu ruang karena pada saat pengambilan sampel tanah suhu rata-rata ialah 31 oC.

Pembuatan media Pikovskaya ini menjadi pH 7.5 bertujuan untuk lebih luasnya spektrum mikrob yang didapat.

QC5A.1 QC1A.1

QC5B.1 QC5C.1

16

Tabel 3 Hasil indeks pelarutan fosfat (IP) dari 5 isolat bakteri terpilih Kode isolat Diameter koloni

Trikalsium fosfat ditambahkan ke dalam media Pikovskaya sebagai bahan uji positif pada saat isolasi mikrob dari tanah kapur. Bahan ini bewarna putih dan tidak dapat larut dalam air, karena sifat inilah dijadikan sebagai indikator untuk seleksi mikrob yang dapat melarutkan fosfat dan kalsium. Media isolasi ini dibuat pada pH antara 7.0 – 8.0 sehingga Ca3(PO4)2 tidak larut. Mikrob yang dapat

memutus ikatan antara fosfat dan kalsium akan membentuk zona bening di sekeliling koloninya. Menurut Bashan (2013) bahwa banyak penelitian yang menggunakan bahan TCP sebagai seleksi mikrob pelarut fosfat. Hal ini karena TCP tidak sulit dilarutkan oleh enzim yang dikeluarkan oleh mikrob dibandingkan bahan Ca-P lainnya. Selain itu pemilihan bahan uji dalam isolasi mikrob tergantung kepada jenis tanah dan pH tanah pada saat isolasi.

Menurut Perez et al. (2007) bahwa penggunaan aluminium fosfat (AlPO4)

dan besi fosfat (FePO4) untuk isolasi mikrob menunjukkan kelarutan yang rendah

dibandingkan TCP. Isolasi mikrob tersebut dilakukan pada tanah yang memiliki pH asam. Total 130 isolat yang diisolasi semuanya tidak menunjukkan kemampuan melarutkan AlPO4 dan FePO4. Terutama jika penggunaan kedua

bahan ini dalam konsentrasi yang tinggi sehingga mobilisasi P oleh mikrob menjadi kurang efektif.

Karakterisasi Biokimia Bakteri Pelarut Fosfat

Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui karakterisasi dari bakteri yang di isolasi dari alam. Satu isolat bakteri dari lima isolat yang dilakukan uji pewarnaan Gram yaitu QC1A.1 merupakan Gram (+) dan yang lainnya QC5A.1, QC5B.1, QC5C.1 dan QC5B.3 merupakan Gram (-). Hal ini juga diperkuat dengan uji KOH 3%, bahwa QC1A.1 tidak berlendir pada saat ditetesi KOH 3%, yang menunjukkan Gram (+) dan 4 isolat lainnya berlendir yang menunjukkan Gram (-) (Tabel 4). Karakterisasi lainnya yang diuji adalah uji katalase, oksidase dan uji Oksidatif/Fermentatif (O/F). Uji ini dilakukan untuk mendukung data yang diperlukan dalam analisis karakterisasi menggunakan kit API dan kemudian dicocokan dengan spesies yang ada pada buku Bergey’s Manual of Determinative

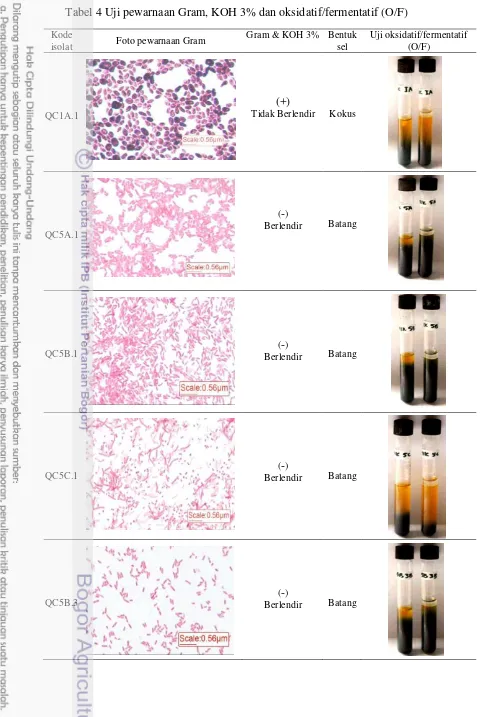

17 Tabel 4 Uji pewarnaan Gram, KOH 3% dan oksidatif/fermentatif (O/F)

Kode

isolat Foto pewarnaan Gram

Gram & KOH 3% Bentuk sel

Uji oksidatif/fermentatif (O/F)

QC1A.1

(+)

Tidak Berlendir Kokus

QC5A.1

(-)

Berlendir Batang

QC5B.1 Berlendir (-) Batang

QC5C.1 Berlendir (-) Batang

18

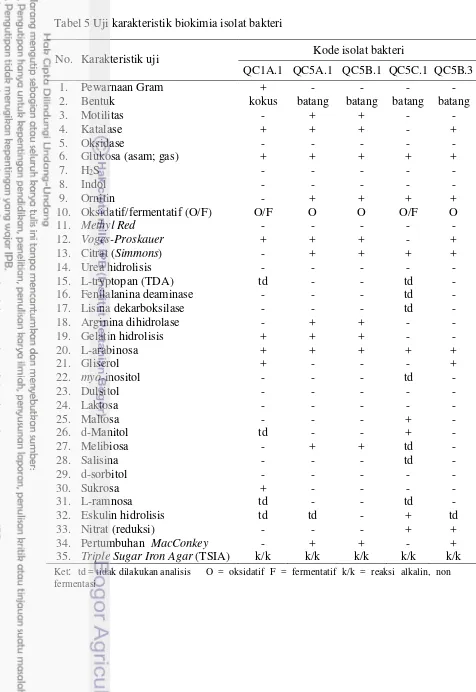

Tabel 5 Uji karakteristik biokimia isolat bakteri

No. Karakteristik uji Kode isolat bakteri

19 Hasil Analisis Sekuensing Gen 16S rRNA Isolat Bakteri

Perlakuan pada ekstraksi RNA pada isolat Gram positif dengan Gram negatif berbeda hal ini sesuai dengan protokol atau petunjuk dari kit DNeasy® QIAGEN. Perbedaan perlakuan dari Isolat Gram positif yaitu adanya penambahan enzim lisozim sebanyak 20 mg/ml, sedangkan untuk 4 isolat Gram negatif tidak ada penambahan enzim lisozim. Penambahan enzim lisozim bertujuan untuk melisis dinding sel Gram positif yang terdiri dari peptidoglikan. Setelah dilakukan ekstraksi dilakukan pengamatan pada elektroforesis pada gel agarosa (Gambar 3). Hasil elektroforesis ini menunjukkan bahwa empat isolat dari Gram negatif (QC5A.1, QC5B.1, QC5C.1, dan QC5B.3) masing-masing terdapat pita antara 1000 - 1500 bp, sedangkan pada Gram positif (QC1A.1) ekstraksi tidak menghasilkan pita.

Empat isolat Garam negatif tadi selanjutnya dilakukan purifikasi dengan menggunakan metode etanol. Untuk QC1A.1 (Gram positif) tidak dilakukan tahap purifikasi, selanjutnya untuk identifikasi spesies dilakukan melalui cara manual dan pencocokan data hasil uji biokimia dengan buku Bergey’s Manual of

Determinative Bacteriology.

Empat isolat hasil pemurnian selanjutnya dilakukan tahap sekuensing, hasil sekuensing kemudian dilakukan BLAST dan pencocokan dengan Gen Bank dari

National Center for Biotechnology Information (NCBI). Hasil pembacaan pada buku Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology dan National Center for Biotechnology Information (NCBI) tersaji pada Tabel 6.

Gambar 3 Hasil elektroforesis amplifikasi gen 16S rRNA dari kelima isolat bakteri pelarut fosfat

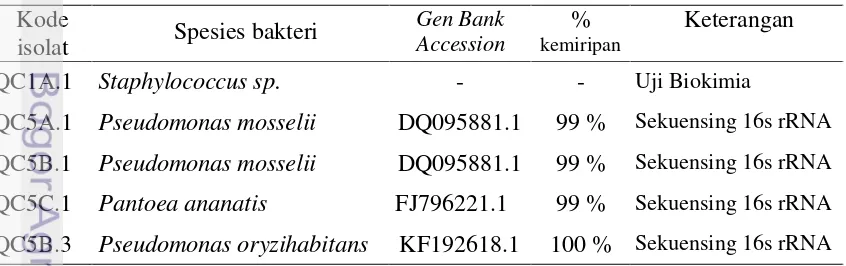

Tabel 6 Hasil analisis gen 16S rRNA menggunakan program BLAST NCBI

Kode

QC5A.1 Pseudomonas mosselii DQ095881.1 99 % Sekuensing 16s rRNA

QC5B.1 Pseudomonas mosselii DQ095881.1 99 % Sekuensing 16s rRNA

QC5C.1 Pantoea ananatis FJ796221.1 99 % Sekuensing 16s rRNA

QC5B.3 Pseudomonas oryzihabitans KF192618.1 100 % Sekuensing 16s rRNA

20

Empat isolat bakteri hasil sekuensing dan pencocokan dengan Gen Bank

NCBI kemudian dilakukan pembuatan pohon filogenetik. Pohon filogenetik dari 4 isolat bakteri yang dilakukan sekuensing 16S rRNA dibandingkan dengan isolat dari Godfrey et al. (2001) dan Kwon et al. (1997). Posisi isolat untuk QC1A.1 pada pohon filogenetik tidak dilakukan karena tidak memiliki data hasil sekuensing (Gambar 4).

Gambar 4 Pohon filogenetik dari 4 isolat bakteri yang dilakukan sekuensing 16S rRNA

Hasil uji karakterisasi biokima pada isolat QC1A.1 menunjukkan bahwa spesies ini ialah Staphylococcus sp. Uji karakterisasi menggunakan sekuensing 16S rRNA tidak berhasil dilakukan karena pada tahapan ekstraksi DNA enzim lisozim yang digunakan tidak dapat melisis dinding sel peptidoglikan

Staphylococcus. Selanjutnya dilakukan karakterisasi berdasarkan uji biokimia yang menunjukkan uji oksidatif/fermentasif dengan hasil O/F atau bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini membentuk koloni berwarna putih di media Pikovskaya, non motil dan katalase positif. Menurut Gotz et al. (2006) bahwa dalam famili Micrococcaceae terdapat 3 genera yaitu: Staphylococcus, Micrococcus dan Planococcus. Perbedaan antara Staphylococcus dengan

Micrococcus terdapat pada ciri kebutuhan terhadap oksigen. Kelompok genus

Staphylococcus bersifat anaerob fakultatif sedangkan Micrococcus bersifat aerob obligat.

Hasil analisis terhadap uji biokimia dan sekuensing 16S rRNA bahwa isolat QC5A.1 dan QC5B.1 memiliki kedekatan hubungan dengan spesies

Pseudomonas moselii dengan kemiripan 99%. Kedua isolat ini diisolasi dari sampel tanah yang berbeda dan hasil uji karakterisasi memiliki persamaan uji

21 biokimia dan sekuensing. Isolat ini memiliki karakter Gram negatif, bersifat motil dan koloni yang berwarna putih pada media Pikovskaya. Uji oksidatif/fermentatif menunjukkan kedua isolat oksidatif positif atau melakukan respirasi secara aerob obligat.

Hasil uji biokimia dan sekuensing terhadap isolat QC5B.3 menunjukkan kemiripan dengan spesies Pseudomonas oryzihabitans sebesar 100%. Spesies ini merupakan Gram negatif berbentuk batang dengan hasil uji positif oksidatif atau aerob obligat. Isolat ini tidak memiliki sifat motil dengan pembentukan koloni berwarna kuning pada media Pikovskaya.

Pada penelitian ini hasil uji sekuensing 16S rRNA terhadap isolat QC5C.1 menunjukkan kemiripan dengan Pantoea ananatis sebesar 99 %. Karakteristik bakteri ini tidak motil dan bersifat anaerob fakultatif dan pada uji katalase dan oksidase juga menunjukkan hasil negatif.

Penentuan Kemampuan Bakteri Melarutkan Fosfat

Penentuan pelarutan PO4 oleh isolat yang telah diisolasi dari tanah kapur

diuji dengan cara menumbuhkan isolat tersebut masing-masing pada kelima contoh tanah. Penggunaan contoh tanah yang diambil dari tanah kapur bertujuan untuk mengetahui kemampuan isolat bakteri dapat melarutkan PO4 pada kondisi

berkapur dan pH basa (alkalin). Hasil uji terhadap kelima isolat bakteri pada media Pikovskaya yang berisi bahan uji tri kalsium fosfat (TCP) menunjukkan hasil positif menghasilkan zona bening. Akan tetapi pengujian juga dilakukan terhadap contoh tanah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan melarutkan PO4 pada kondisi tanah tidak hanya terdiri atas TCP atau berbentuk campuran.

Konsentrasi PO4 awal (ppm) pada setiap sampel tanah sebelum ditambahkan

isolat bakteri antara 29,36 sampai 36,17 ppm (Tabel 7). Indeks kemampuan pelarutan PO4 dari semua isolat terhadap lima contoh tanah antara 1.63 sampai

3.54.

Tabel 7 Indeks kemampuan pelarutan fosfat oleh bakteri pada contoh tanah (IPF)

Perlakuan

22

Staphylococcus sp. QC1A.1

Uji aktivitas pelarutan TCP pada media agar-agar Pikovskaya (IP) terhadap isolat Staphylococcus sp. QC1A.1 setelah 48 jam masa inkubasi memiliki indeks pelarutan sebesar 1.0. Shovitri et al. (2014) juga melakukan penelitian mengisolasi bakteri pelarut fosfat pada tanah yang berada di pulau Poteran Madura. Pengujian aktivitas pelarutan fosfat dari isolat Staphylococcus sp. (TA17) menunjukkan hasil indeks pelarutan fosfat (IP) pada media agar-agar Pikovskaya sebesar 0.76 dengan masa inkubasi selama 72 jam.

Aktivitas pelarutan PO4 (IPF) oleh isolat bakteri Staphylococcus sp.

QC1A.1 tidak sama terhadap masing-masing contoh tanah. Indeks pelarutan fosfat tertinggi terjadi pada tanah QC 1 yaitu 3.54. Kandungan total fosfat pada QC1 2390 ppm lebih tinggi dibandingkan dengan tanah kapur lainnya (Tabel 2). Pada kondisi awal sebelum diinkubasikan dengan isolat Staphylococcus sp. QC1A.1, tanah ini memiliki pH tanah 9.5 dan kandungan Ca sebesar 4370.88 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa unsur fosfat dalam tanah ini lebih banyak berikatan dengan unsur Ca, sehingga kandungan fosfat tersedia untuk tanaman lebih sedikit sebesar 32,95 ppm. Setelah ditambahkan bakteri Staphylococcus sp. QC1A.1 terjadi peningkatan kandungan fosfat terlarut sebesar 116,79 ppm sehingga diharapkan keberadaan isolat bakteri ini dapat meningkatkan ketersediaan fosfat untuk tumbuhan (Tabel 8).

Tabel 8 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Staphylococcus sp.

QC1A.1 Contoh

Tanah

Konsentrasi PO4 (ppm) Indeks kemampuan

melarutkan PO4 (IPF)

Pada penelitian ini didapatkan 2 isolat yang teridentifikasi memiliki kemiripan dengan Pseudomonas mosselii sebesar 99% yaitu QC5A.1 dan QC5B.1. Indeks pelarutan fosfat (IP) pada media agar-agar Pikovskaya dari Pseudomonas mosselii QC5A.1 sebesar 0.23 dan Pseudomonas mosselii QC5B.1 sebesar 0.26 selama 48 jam masa inkubasi. Penelitian yang dilakukan Wahyudi et al. (2011) terhadap 62 isolat Pseudomonas yang diisolasi dari rhizosfer tanaman kedelai memiliki indeks pelarutan fosfat (IP) selama 48 jam antara 0.16 – 0.87. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Shovitri et al. (2014) isolat

Pseudomonas sp. (TA14) memiliki IP sebesar 0.61 selama 72 jam masa inkubasi. Kedua isolat memiliki indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) tertinggi

23 3.42 pada Pseudomonas mosseliiQC5B.1 (Tabel 10). Peningkatan pelarutan PO4

tertinggi terjadi pada sampel tanah QC 1 oleh Pseudomonas mosselii QC5A.1 sebesar 106,91 ppm kemudian diikuti pada sampel tanah QC 6.

Komposisi kandungan fosfat pada sampel tanah QC 1 sebesar 2390 ppm dan pada sampel tanah QC 6 sebesar 1060 ppm (Tabel 2). Kedua sampel tanah ini memiliki pH basa yaitu 9.5 dan 9.2, dengan kandungan kalsium QC 6 sebesar 6741.17 ppm lebih besar dibandingkan QC 1 sebesar 4370.88 ppm. Kondisi basa pada kedua sampel tanah ini akan terbentuk ikatan kalsium-fosfat yang berbentuk endapan. Pada penambahan kedua isolat ini pada masing-masing tanah sampel terjadi pelarutan yang tinggi terutama pada tanah kapur yang bersifat basa.

Tabel 9 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pseudomonas mosselii

QC5A.1 Contoh

Tanah

Konsentrasi PO4 (ppm) Indeks kemampuan

melarutkan PO4 (IPF)

Konsentrasi PO4 (ppm) Indeks kemampuan

melarutkan PO4 (IPF) yang diisolasi dari rhizospher rumputan memiliki kemampuan melarutkan fosfat. Bakteri ini dapat tumbuh secara spontan diperakaran rumput pada tanah asal Spanyol. Bakteri ini teridentifikasi melalui sekuensing 16S rRNA memiliki kemiripan dengan Pseudomonas graminis yang memiliki karakter Gram negatif, aetobik obligat, batang dan motil. Bakteri ini juga memproduksi katalase dan tidak menghasilkan oksidase.

Wahyudi et al. (2011) menyebutkan bahwa spesies Pseudomonas yang termasuk kedalam kelompok bakteri rhizosfer mampu melarutkan fosfat. Bakteri ini juga memiliki agen pemacu pertumbuhan seperti Indole-3-Acetic Acid (IAA) dan juga berperan sebagai agen biokontrol yang dapat menghambat pertumbuhan

24

memiliki aktivitas melarutkan fosfat. Lima isolat Pseudomonas yang dapat direkomendasikan sebagai inokulan pada tanaman kedelai.

Pantoea ananatisQC5C.1

Isolat Pantoea ananatis QC5C.1 termasuk kedalam Gram negatif berbentuk batang dan bersifat non-motil. Bakteri ini memiliki koloni berwarna putih dan membentuk lendir pada permukaan koloninya. Kelompok bakteri ini dapat dijumpai secara alamiah di tanah dan perairan. Kemampuan pembentukan zona bening dan indeks pelarutan fosfat (IP) dari isolat ini ialah 0.29 lebih tinggi dibandingkan dengan dua isolat Pseudomonas mosselii. Bakteri ini dapat hidup dan bertahan pada pH basa terutama pada saat di lakukan uji pelarutan fosfat pada lima sampel tanah yang semuanya bersifat basa. Penelitian yang dilakukan oleh Walpola dan Yoon (2013) didapatkan isolat Pantoea rodasii yang memiliki IP sebesar 3.5 selama 48 jam inkubasi. Indeks kemampuan melarutkan fosfat (IPF) isolat ini antara 1.64 dan 3.10 dan tingkat pelarutan fosfat dari isolat ini terhadap masing-masing contoh tanah menunjukkan hasil yang berbeda (Tabel 11).

Tabel 11 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pantoea ananatis

QC5C.1 Contoh

Tanah

Konsentrasi PO4 (ppm) Indeks kemampuan

melarutkan PO4 (IPF) beberapa isolat bakteri yaitu Pantoea eucalypti yang diisolasi dari rhizosfer tanaman lotus merupakan spesies kelompok Pantoea sp. yang memiliki kemampuan melarutkan fosfat dan juga dapat berperan sebagai agen pemacu pertumbuhan tanaman. Korelasi antara tingginya tingkat pelarutan fosfat sebanding dengan penurunan pH. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelarutan fosfat berkaitan dengan pengeluaran senyawa asam oleh isolat bakteri. Inokulasi dari spesies Pantoea eucalypti terhadap akar tanaman Lotus tenuis pada pH 7 menunjukkan hasil peningkatan berat kering tanaman dibandingkan kontrol.

Pseudomonas oryzihabitans

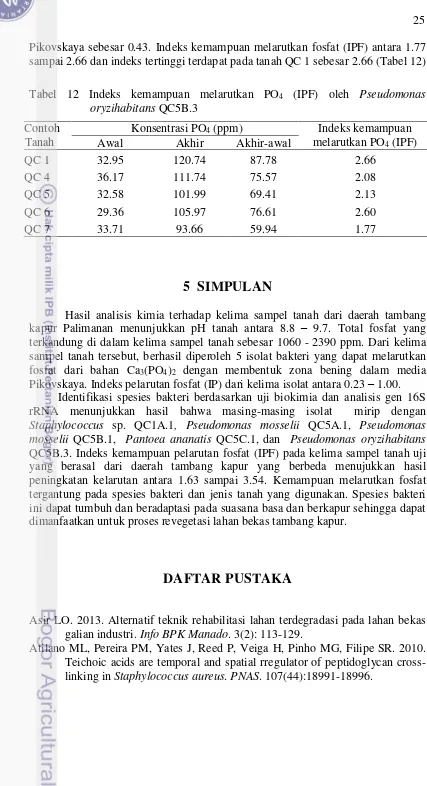

Isolat Pseudomonas oryzihabitans QC5B.3 memiliki warna koloni kuning dan tidak bersifat motil. Hal ini berbeda dengan dua isolat Pseudomonas moselii

25 Pikovskaya sebesar 0.43. Indeks kemampuan melarutkan fosfat (IPF) antara 1.77 sampai 2.66 dan indeks tertinggi terdapat pada tanah QC 1 sebesar 2.66 (Tabel 12) Tabel 12 Indeks kemampuan melarutkan PO4 (IPF) oleh Pseudomonas

oryzihabitans QC5B.3 Contoh

Tanah

Konsentrasi PO4 (ppm) Indeks kemampuan

melarutkan PO4 (IPF)

Hasil analisis kimia terhadap kelima sampel tanah dari daerah tambang kapur Palimanan menunjukkan pH tanah antara 8.8 – 9.7. Total fosfat yang terkandung di dalam kelima sampel tanah sebesar 1060 - 2390 ppm. Dari kelima sampel tanah tersebut, berhasil diperoleh 5 isolat bakteri yang dapat melarutkan fosfat dari bahan Ca3(PO4)2 dengan membentuk zona bening dalam media

Pikovskaya. Indeks pelarutan fosfat (IP) dari kelima isolat antara 0.23 – 1.00. Identifikasi spesies bakteri berdasarkan uji biokimia dan analisis gen 16S rRNA menunjukkan hasil bahwa masing-masing isolat mirip dengan

Staphylococcus sp. QC1A.1, Pseudomonas mosselii QC5A.1, Pseudomonas mosselii QC5B.1, Pantoea ananatis QC5C.1, dan Pseudomonas oryzihabitans

QC5B.3. Indeks kemampuan pelarutan fosfat (IPF) pada kelima sampel tanah uji yang berasal dari daerah tambang kapur yang berbeda menujukkan hasil peningkatan kelarutan antara 1.63 sampai 3.54. Kemampuan melarutkan fosfat tergantung pada spesies bakteri dan jenis tanah yang digunakan. Spesies bakteri ini dapat tumbuh dan beradaptasi pada suasana basa dan berkapur sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses revegetasi lahan bekas tambang kapur.

DAFTAR PUSTAKA

Asir LO. 2013. Alternatif teknik rehabilitasi lahan terdegradasi pada lahan bekas galian industri. Info BPK Manado. 3(2): 113-129.

26

Bachar A, Al-Ashhab A, Soares MIM, Sklarz MY, Angel R, Ungar ED, Gillor O. 2010. Soil microbial abudance and diversity along a low precipitation gradient. Microb Ecol. 60:453-461.

Bashan Y, Kamnev AA, de-Bashan LE. 2013. Tricalcium phosphate is inappropriate as a universal selection factor for isolating and testing phosphate-solubilizing bacteria that enhance plant growth: a proposal for an alternative procedure. Biol Fertil Soil. 49:465-479.

Bera A, Herbert S, Jakob A, Vollmer W, Gotz F. 2005. Why are pathogenic staphylococci so lysozyme resistant? The peptidoglycan O-acetyltrasnsferase OatA is the major determinant for lysozyme resistance of Staphylococcus aureus. Molec Microb. 55(3):778-787.

British Geological Survey. 2005. Cement Raw Material. Keyworth (GB): British Geological Survey, Natural Environmnetal Research Council.

Castagno LN, Estrella MJ, Sannazzaro AI, Grassano AE, Ruiz OA. 2011. Phosphate-solubilization mechanism and in vitro plant growth promotion activity mediated by Pantoea eucalypti isolated from Lotus tenuis

rhizosphere in the Salado River Basin (Argentina). J Appl Microb. 110:1151-1165.

Devereux R, Wilkinson SS. 2004. Amplification of ribosomal RNA sequences.

Mol Microb Eco Man. 3(1):509-522.

Diep CN, Hieu TN. 2013 Phospate and potassium solubilizing bacteria from weathered material of denatured rock mountain, Ha Tien, Kien Giang province, Vietnam. Am J Life Sci. 1(3):88-92.

Galkiewicz JP, Kellogg CA. 2008. Cross kingdom amplification using bacteria spesific primers: complications for studies of coral microbial ecology.

Appl Environ Microbiol. 74(24):7828-7831.

Godfrey SAC, Harrow SA, Marshall JW, Klena JD. 2001. Characterization by 16S rRNA sequence analysis of Pseudomonads cousing blotch disease of cultivated Agaricus bisporus. Appl Environ Microbiol. 67(9):4316-4323 Gotz F. Bannerman T. Schleifer KH. 2006. The Genera Staphylococcus and

Macrococcus. Prokaryotes. 4:5-75.

Grimont F, Grimont PAD. 2006. The Genus Enterobacter. Prokaryotes. 6:197-214.

Hinsinger P. 2001. Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root-induced changes: a review. Plant Soil. 237:173-195. Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA, Stanley JT, Williams ST. 1994. Bergey’s

Manual of Determinative Bacteriology. Hensyl WR, editor. Ed ke-9. Williams & Wilkins.

Illmer P, Schinner F. 1995. Phosphate solubilizing microorganisms under non-sterile conditions [Internet]. [diunduh 2014 Agus 18]; hlm 197-204. Tersedia pada: https://diebodenkultur.boku.ac.at/volltexte/band-46/heft-1/illmer.pdf.