STUDI PERAN SUBSEKTOR PERIKANAN

DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA SIBOLGA

MUHAMMAD ASPAN PANGGABEAN

A156110244

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIANBOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Studi Peran Subsektor Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

ABSTRACT

MUHAMMAD ASPAN PANGGABEAN. Study Of Fisheries Subsector in Supporting Regional Development in Sibolga. Under direction of BABA BARUS and SETIA HADI

RINGKASAN

MUHAMMAD ASPAN PANGGABEAN. Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. Dibimbing oleh BABA BARUS and SETIA HADI

Subsektor perikanan merupakan sektor dengan potensi dan diversitas yang besar yang sifatnya dapat diperbaharui. Subsektor ini diharapkan akan terus berkembang menjadi sektor strategis dalam pembangunan wilayah kota Sibolga pada masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi pengembangan subsektor perikanan di kota Sibolga; (2) menganalisis peran subsektor perikanan dan keterkaitannya ke belakang dan ke depan (backward and forward linkage) dalam perekonomian kota Sibolga; (3) menggali persepsi stakeholder terhadap pembangunan subsektor perikanan di kota Sibolga dan; (4) merumuskan arah pembangunan subsektor perikanan di kota Sibolga.

Potensi sumber daya ikan tahun 2010 di WPP-572 mencapai 565,30 ribu ton. Pemanfaatan potensi ini baru mencapai 441,67 ribu ton (dihitung dari jumlah ikan yang didaratkan di pantai barat sumatera). Artinya masih ada peluang pemanfaatan pengelolan sumber daya ikan sebesar 123,63 ribu ton lagi disamping pemanfaatan perairan lepas di luar Zona Ekonomi Ekslusif pantai barat Sumatera.

Kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan, terdiri dari budidaya air laut (kegiatan kerambah jaring apung) dan budidaya air tawar (kolam). Untuk perikanan budidaya KJA, nilai ekonomis ikan yang di budidayakan memiliki nilai yang tinggi bila dibandingkan dengan ikan konsumsi lokal. Bila dilihat dari sisi pemanfaatan ruang, perairan laut masih digunakan oleh empat masyarakat pembudidaya dengan pemanfaatan baru sekitar 0,0159 Ha sedangkan potensi pemanfaatan ruang sekitar 1.626,997 Ha hal ini yang mengakibatkan produktivitas KJA masih sangat rendah. Sedangkan perikanan air tawar juga memiliki peluang ekonomi, ini terlihat masih dibutuhkannya impor ikan dari luar daerah untuk memenuhi permintaan pasar di kota Sibolga.

Subsektor perikanan memberikan kontribusi peringkat tertinggi PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp 352.873,43 juta atau 22,86% dari total PDRB kota Sibolga. Berdasarkan output total seluruh sektor, perikanan tangkap memberikan kontribusi sebesar 16,20% yang menempati peringkat ke-2 setelah sektor perdagangan (18,37%) dan perikanan budidaya memberikan kontribusi sebesar 1,50%. Namun dari output total perikanan tangkap tersebut 4,33% dan perikanan budidaya 5,73% saja yang digunakan untuk memenuhi permintaan antara, sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

kekuatan sebesar 0,9296 dan perikanan budidaya sebesar 0,6857.

Hasil multiplier effect output perikanan tangkap adalah 1,1013 (peringkat ke-16) sedangkan perikanan budidaya sebesar 1,7158 (peringkat ke-4); multiplier effect nilai tambah bruto perikanan tangkap sebesar 1,0771 (peringkat ke-16) dan perikanan budidaya sebesar 2,3445 (peringkat ke-2); multiplier effect pendapatan perikanan tangkap sebesar 1,0807 (peringkat ke-15) sedangkan perikanan budidaya sebesar 14,4339 (peringkat ke-1). Mengacu pada semua parameter multiplier effect tersebut, pengaruh penggandaan yang signifikan subsektor perikanan terhadap sektor-sektor lain di kota Sibolga yang paling tinggi adalah perikanan budidaya.

Hasil analisis terhadap lima faktor yang berpengaruh dalam penentuan kegiatan pembangunan perikanan berdasarkan persepsi stakeholders subsektor perikanan di kota Sibolga, mendapatkan prioritas: (1) Sumber daya manusia dengan skor penilaian 0,270; (2) Sarana dan prasarana dengan skor 0,226; (3) Modal dengan skor 0,214; (4) Sumber daya ikan dengan skor 0,208; dan (5) Pasar skor 0,081. Untuk prioritas kegiatan pengembangan di Kota Sibolga adalah perikanan tangkap (skor 0,431), pengolahan hasil perikanan (skor 0,352), dan budidaya perikanan (skor 0,217). Menurut stakeholder skala prioritas pembangunan subsektor perikanan di kota Sibolga adalah pengembangan kegiatan perikanan tangkap dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Hasil analisis dari penelitian ini maka, arahan kebijakan pengembangan subsektor perikanan menuju sektor yang strategis berdasarkan kondisi, potensi, peranan dan keterkaitan antar sektor, bahwa prioritas pembangunan subsektor perikanan, kegiatan perikanan budidaya terlebih dahulu menjadi perhatian khusus untuk dikembangkan mengingat nilai multiplier effect yang dihasilkannya dari sistem perekonomian wilayah di kota Sibolga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap, lalu dilanjutkan dengan pengembangan sektor-sektor baru yang dapat memberikan dampak keterkaitan langsung sektoral untuk pertumbuhan perekonomian wilayah di kota Sibolga, baik dari sektor hulu maupun sektor hilir. Untuk mengembangkan prioritas pengembangan ini, diperlukan alokasi ruang yang nantinya diharapkan dituangkan dalam rencana tata ruang daerah.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

STUDI PERAN SEKTOR PERIKANAN

DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA SIBOLGA

MUHAMMAD ASPAN PANGGABEAN

TESIS

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar MAGISTER SAINS

pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIANBOGOR

Judul Tesis : Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga

Nama : Muhammad Aspan Panggabean

NRP : A156110244

Program Studi : Ilmu Perencanaan Wilayah

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc Dr. Ir. Setia Hadi, MS

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Perencanaan Wilayah

Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah dengan judul Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, MS selaku ketua dan anggota komisi pembimbing atas segala motivasi, arahan, dan bimbingan yang diberikan mulai dari tahap awal hinga penyelesaian tesis ini

2. Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku penguji luar komisi yang telah memberikan koreksi dan masukan bagi penyempurnaan tesis ini

3. Ketua program studi Bapak Dr. Ir. Santun RP Sitorus, Bapak Didit Oktapribadi, SP, M.Si yang memberikan masukan untuk membantu penulis serta segenap dosen pengajar, asisten dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

4. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis

5. Pemerintah kota Sibolga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti program tugas belajar ini

6. Rekan-rekan PWL kelas Bappenas maupun reguler angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini

Terima kasih yang istimewa khusus disampaikan kepada istriku Tety Herawaty. dan anakku Keisha Anica A. Panggabean beserta seluruh keluarga, atas

segala do’a, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan, sehingga dalam penelitian ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimaksih.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 16 Agustus 1977 merupakan anak keempat dari enam bersaudara pasangan Bapak Zainal Panggabean (Alm.) dan Nur Cahaya Hui (Almh.). Telah menikah dengan Tety Herawati dan dikaruniai satu orang putri; Keisha Anica A. Panggabean.

Tahun 1995 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Sibolga dan di terima di Universitas Sumatera Utara (USU) melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Neger (UMPTN) di fakultas pertanian jurusan produksi ternak dan lulus tahun 1999.

DAFTAR ISI

2.2 Peranan Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah ... 12

2.3 Permasalahan Pembangunan Perikanan ... 13

2.4 Keterkaitan Sektor ... 15

III. METODOLOGI 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 19

3.2 Kerangka Pemikiran Penelitian ... 20

3.3 Jenis Data dan Alat ... 22

3.4 Metode Analisis Data ... 23

3.4.1 Analisis Deskriptif ... 24

3.4.2 Analisis Peranan Subsektor Perikanan ... 24

3.4.3 Analytical Hierarcy Process (AHP) ... 30

IV. GAMBARAN UMUM KOTA SIBOLGA 4.1 Sejarah Kota Sibolga ... 35

4.2 Kondisi Fisik Wilayah ... 36

4.2.1 Kondisi Geografis ... 36

4.2.2 Kondisi Topografi dan Iklim ... 36

4.2 Pemerintahan dan Sosial Kependudukan ... 37

4.2.1 Pemerintahan ... 37

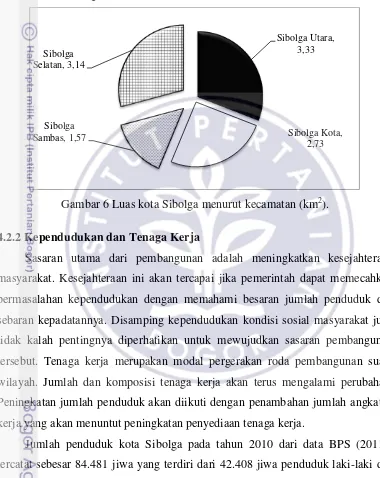

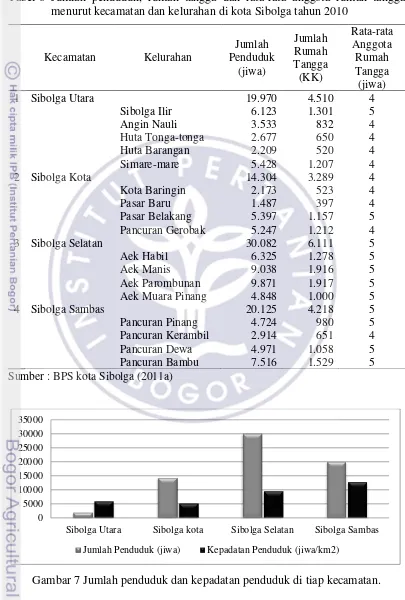

4.2.2 Kependudukan dan Tenaga Kerja ... 38

4.2.3 Sosial Budaya ... 41

4.3 Perekonomian Daerah ... 43

4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 43

4.3.2 Potensi Sektor-Sektor Ekonomi ... 44

4.3.2.1 Perikanan ... 45

4.3.2.2 Perdagangan, Hotel dan Restoran ... 47

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kondisi dan Potensi Perikanan ... 49

5.1.1 Perikanan Tangkap ... 49

5.1.2 Perikanan Budidaya ... 53

5.2.1 Struktur Perekonomian Kota Sibolga ... 56 5.2.2 Struktur Permintaan dan Penawaran ... 60 5.2.3 Struktur Output ... 62 5.2.4 Nilai Tambah Bruto ... 64 5.2.5 Keterkaitan Sektoral ... 67 5.2.6 Multiplier Effect ... 78 5.2.6.1 Multiplier Effect Output ... 78 5.2.6.1 Multiplier Effect Nilai Tambah Bruto ... 79 5.2.6.1 Multiplier Effect Pendapatan ... 80 5.3 Isu Sentral Pembangunan Sektor Perikanan ... 82 5.3.1 Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... 82 5.3.2 Persepsi Pihak Swasta ... 84 5.3.3 Persepsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) . 84 5.3.4 Persepsi Dinas Kelautan dan Perikanan ... 85 5.3.5 Persepsi Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ... 86 5.3.6 Persepsi Masyarakat ... 87 5.3.7 Persepsi Seluruh Stakeholders ... 88 5.4 Lokasi Pengembangan Sektor Perikanan ... 90 5.5 Bahasan Umum ... 94 VI. SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Tujuan, jenis, sumber data dan cara pengumpulan data serta analisis

data ... 23 2 Sektor-sektor perekonomian Tabel I-O kota Sibolga hasil update tahun

2010 (16 sektor) ... 25 3 Struktur Tabel Input-Output ... 26 4 Skala perbandingan berpasangan (Saaty 2008) ... 33 5 Kemiringan lahan kota Sibolga ... 37 6 Jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga

menurut kecamatan dan kelurahan di kota Sibolga tahun 2010 ... 39 7 Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di

kota Sibolga tahun 2008-2010 ... 41 8 Indeks dan kualitas pembangunan manusia kota Sibolga tahun

2009-2010 ... 42 9 Komponen indeks pembangunan manusia kota Sibolga tahun

2009-2010 ... 42 10 Laju pertumbuhan PDRB tahun 2006 – 20010 menurut lapangan usaha

atas dasar harga konstan 2000 (%) ... 44 11 Ikan yang didaratkan di Sibolga pada tahun 2010 ... 45 12 Produksi ikan budidaya di kota Sibolga tahun 2010 ... 46 13 Perkembangan hasil tangkapan ikan tiap triwulan dari tahun 2006-2010

(ton) ... 50 14 Produktivitas kapal dan nelayan di kota Sibolga tahun 2006-2010 ... 50 15 Perkembangan jenis alat tangkap ikan tahun 2006-2010 ... 51 16 Estimasi potensi sumber daya ikan di zona WPP-572 ... 52 17 Produksi budidaya ikan kota Sibolga tahun 2010 ... 54 18 Laju pertumbuhan PDRB tahun 2006 -2010 menurut lapangan usaha

atas dasar harga konstan 2000 (%) ... 57 19 Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha di kota sibolga Tahun 2006-2010 (%) ... 58 20 PDRB rata-rata kota Sibolga atas dasar harga konstan 2000 menurut

23 Peringkat output sektor terbesar tahun 2010 ... 63 24 Sepuluh sektor terbesar menurut peringkat output tahun 2010 provinsi

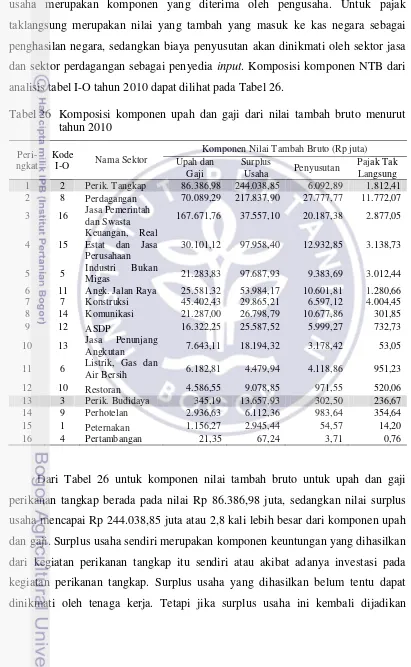

Sumatera Utara (Tabel I-O update tahun 2010) ... 64 25 Peringkat Nilai Tambah Bruto (NTB) tahun 2010 ... 65 26 Komposisi komponen upah dan gaji dari nilai tambah bruto menurut

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Lokasi penelitian ... 19 2 Kerangka alur berfikir penelitian ... 22 3 Tahapan metode RAS update tabel I-O kota Sibolga semi survei ... 25 4 Struktur AHP untuk penentuan kebijakan (diadopsi dan dimodifikasi dari

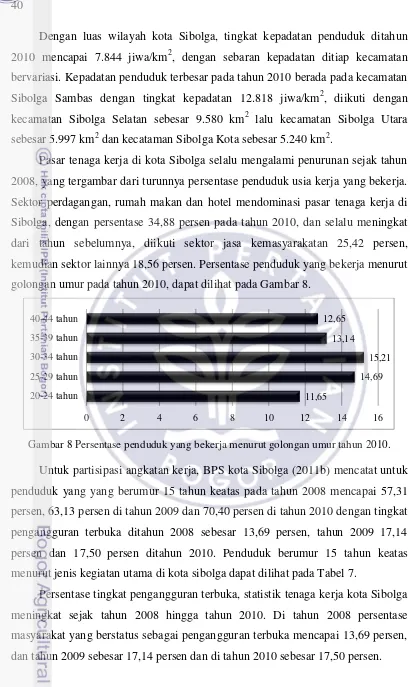

Saaty 2008) ... 31 5 Kerangka analisis penelitian ... 34 6 Luas kota Sibolga menurut kecamatan (km2) ... 38 7 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan ... 39 8 Persentase penduduk yang bekerja menurut golongan umur tahun 2010 ... 40 9 Hasil perikanan tangkap tahun 2006 – 2010 (ton) ... 50 10 Laju pertumbuhan ekonomi kota Sibolga tahun 2006-2010 (%) ... 56 11 Keterkaitan langsung ke belakang sektor-sektor perekonomian (DBL) ... 68 12 Keterkaitan langsung ke belakang perikanan tangkap terhadap

sektor-sektor lain ... 69 13 Keterkaitan langsung ke belakang sektor perikanan budidaya terhadap

sektor-sektor lain ... 69 14 Keterkaitan langsung ke depan sektor-sektor perekonomian (DFL) ... 70 15 Keterkaitan langsung ke depan perikanan tangkap terhadap sektor-sektor

lain ... 71 16 Keterkaitan langsung ke depan perikanan budidaya terhadap

sektor-sektor lain ... 71 17 Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor-sektor

perekonomian (DIBL) ... 72 18 Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor-sektor

26a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi anggota DPRD kota Sibolga ... 83 26b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

menurut persepsi anggota DPRD kota Sibolga ... 83 27a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi

pihak swasta ... 84 27b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

menurut persepsi pihak swasta ... 84 28a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi

Bappeda ... 85 28b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

menurut persepsi Bappeda ... 85 29a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ... 86 29b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

menurut persepsi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ... 86 30a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi

LSM ... 87 31b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

menurut persepsi masyarakat ... 88 32a Pemilihan alternatif pembangunan subsektor perikanan menurut persepsi

seluruh stakeholders ... 89 32b Hasil AHP penentuan prioritas pengembangan subsektor perikanan

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi membutuhkan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.

Kegiatan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkembang di suatu wilayah akan berperan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menjadi motor penggerak pengembangan wilayah. Keberlangsungan sektor ekonomi tersebut perlu didukung dengan perencanaan wilayah yang efektif dan efisien. Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal harus menjadi perhatian dan penting dilaksanakan oleh daerah. Untuk mengembangkan ekonomi lokal perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya yang ada. Konsep pokok dari pengembangan ekonomi lokal merupakan kegiatan pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan endogen dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.

sektoral yang ada di daerah terutama sektor-sektor yang memiliki efek sebar (diffusion effect) untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain.

Sibolga merupakan tempat yang paling sibuk di pantai barat Sumatera. Status Sibolga saat ini tidak terlepas dari sejarah panjangnya sebagai pusat pengembangan perikanan sejak kolonial Belanda, sesudah kemerdekaan, dan orde baru. Berbicara tentang armada perikanan kelas menengah dan besar di pantai barat Sumatera adalah berbicara tentang nelayan Sibolga. Dengan alat tangkap utamanya purse seine dan long line, nelayan Sibolga menaklukkan perairan pantai barat Sumatera, bahkan sampai ke selatan Jawa Timur Indonesia (Nikijuluw, 2005).

Jonny et al. (2011) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa kota Sibolga merupakan salah satu kota yang memiliki usaha perikanan yang relatif besar dibanding kota-kota lainnya di pantai barat Sumatera. Di kota ini pengusaha-pengusaha perikanan telah berperan aktif dalam memajukan produksi perikanan lokal, regional bahkan nasional. Hasil tangkap ikan yang dibongkar dan ditampung di tangkahan-tangkahan atau tempat pendaratan ikan, disamping dipasarkan di pasar lokal, hasil produksi ikan ini juga diekspor keluar daerah.

Dengan letaknya yang berada pada wilayah pesisir pantai barat Sumatera Utara, produksi perikanan yang utamanya terbesar berada pada perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat dari produksi hasil penangkapan ikan laut di kota Sibolga dari data BPS mengalami peningkatan sebesar 28,67 persen pada periode 2008 hingga 2010, dari produksi sebesar 40.956,06 ton di tahun 2008 menjadi 52.693,3 ton pada tahun 2010.

ke atas sebesar 59.474 jiwa atau 70,40 persen dari jumlah penduduk, subsektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pertanian (peternakan dan perikanan) hanya menampung tenaga kerja sebesar 10,57 persen atau menduduki peringkat keempat tertinggi dari lima jenis lapangan usaha yang ada. Sektor lain seperti lapangan usaha lainnya yang meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi/bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan menampung tenaga kerja sebesar 27,43 persen, industri pengolahan menampung sebesar 5 persen dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 11,89 persen. Sedangkan sektor perdagangan, rumah makan dan hotel menampung tenaga kerja dengan angka tertinggi yaitu sebesar 45,11 persen. Dari data ini, peranan subsektor perikanan belum memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pada tahun 2010 BPS mencatat bahwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 286.825 per kapita per bulan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin mencapai angka 13.910 jiwa atau sebesar 11,71 persen dari jumlah penduduk kota Sibolga yang ada. Disamping itu juga kota Sibolga yang merupakan daerah penghasil ikan, masih membutuhkan impor ikan untuk memenuhi permintaan pasar.

Daryanto dan Hafizrianda (2010) mengatakan bahwa dampak pembangunan suatu sektor ekonomi wilayah tidak dapat dilihat sebatas pada kemampuannya menciptakan PDRB semata, hal yang lebih penting adalah bagaimana sektor tersebut mampu menggerakkan seluruh roda perekonomian wilayah, dengan kata lain bagaimana sektor tersebut mampu memberikan efek lanjut terhadap aktivitas pembangunan sektor lain.

Jika dilihat dari fungsi kota yang merupakan tempat pasar dan rantai perdagangan produk dari pedesaan dan wilayah sekitarnya, peningkatan pembangunan ekonomi di perkotaan akan memberikan peluang lapangan pekerjaan, termasuk bagi para migran dari wilayah sekitarnya. Dalam konteks ini pembangunan kota berdampak positif bagi penduduk sekitar kota dalam memperoleh pekerjaan (Sadyohutomo, 2008). Sibolga yang fungsi administrasi fungsionalnya berupa kota dan telah ditetapkannya sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah di pantai barat Sumatera menjadi tantangan kedepan bagi perencana wilayah daerah untuk menata dan merencanakan pengembangan sektor-sektor penumbuh perekononian agar tercipta tujuan pembangunan nasional. Letak Sibolga yang berada di posisi teluk Tapian Nauli, dimana lautan di teluk ini sangat tenang, aman serta terlindung dari gelombang laut, juga berada di pertengahan kawasan pantai barat Sumatera, memberikan keuntungan untuk dijadikan sebagai pelabuhan pendaratan ikan. Dengan kata lain sangat potensial untuk dijadikan sebagai kota perikanan. Statusnya sebagai kota perikanan bukan sebagai tempat menangkap ikan, tetapi adalah sebagai tempat pendaratan ikan serta penyedia logistik yang dibutuhkan untuk mendukung sektor perikanan tersebut (Bappeda Kota Sibolga, 2010).

Dengan demikian untuk menjadikan subsektor perikanan sebagai motor penggerak sektor riil dalam pengembangan wilayah harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor lain. Untuk pengembangan subsektor perikanan diperlukan upaya-upaya yang berkesinambungan, sistematis dan terencana dalam perencanaan wilayah. Sehingga diharapkan terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan. 1.2 Perumusan Masalah

Dari sejarah Sibolga yang sejak dahulu dijadikan sebagai sentra alir aktivitas barang dan jasa perikanan serta tempat bongkar ikan yang sangat aktif di wilayah pantai barat Sumatera, aktivitas membongkar hasil tangkapan ikan dan memuat kebutuhan nelayan untuk melaut kembali sangat aktif, baik kapal yang berasal dari kota Sibolga maupun kapal-kapal yang hanya menjual hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan. Bagi pihak perencana daerah posisi ini menjadi tantangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Diharapkan dengan mengembangkan subsektor perikanan, kedepannya sektor ini dapat menjadi sektor strategis daerah untuk meningkatkan pengembangan perekonomian kota Sibolga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menjadikan subsektor perikanan sebagai sektor yang strategis bagi perekonomian kota Sibolga, selain melalui peningkatan peranan dan sumbangannya dalam perekonomian, juga harus dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam internal wilayah. Keterkaitan subsektor perikanan harus ditingkatkan agar mampu menarik sektor-sektor di hulunya (sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang) dan mendorong sektor-sektor di hilirnya (sektor yang memiliki keterkaitan ke depan). Semakin kuat keterkaitan subsektor perikanan dengan sektor-sektor lain, akan makin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan wilayah kota Sibolga. Oleh karena itu, untuk mengetahui peranan dan sumbangan subsektor perikanan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitannya dengan sektor lain dan prospek serta potensi pengembangan pembangunan wilayah, perlu dilakukan identifikasi sehingga dapat disusun arahan pembangunan yang tepat dan akurat.

Untuk mendukung salah satu misi pemerintahan kota Sibolga yaitu

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan ruang

masyarakat nelayan, pihak swasta, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu dalam menyusun rencana pembangunan subsektor perikanan, pendapat dan persepsi seluruh stakeholders yang terlibat harus dapat diketahui. Dari hasil identifikasi terhadap kondisi dan peluang subsektor perikanan, peranan dan keterkaitannya dengan sektor-sektor perekonomian lain serta persepsi stakeholders perikanan serta lokasi yang tepat dalam pengembangan sarana dan prasarana perikanan maka disusun arahan pengembangan subsektor perikanan di kota Sibolga.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penelitian ini diharapkan akan menjawab dan merumuskan permasalahan dan solusi perencanaan wilayah di kota Sibolga dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dicarikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan subsektor perikanan di kota Sibolga?

2. Bagaimana peran subsektor perikanan dan keterkaitan sektoralnya ke belakang dan ke depan (backward and forward linkage) dalam perekonomian kota Sibolga?

3. Bagaimana persepsi stakeholders terhadap pembangunan subsektor perikanan di kota Sibolga?

4. Bagaimana rencana pembangunan dan pengembangan subsektor perikanan, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi subsektor perikanan di kota Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi pengembangan subsektor perikanan di kota Sibolga.

2. Menganalisis peran subsektor perikanan dan keterkaitannya ke belakang dan ke depan (backward and forward linkage) dalam perekonomian kota Sibolga. 3. Menggali persepsi stakeholders terhadap pembangunan subsektor perikanan

di kota Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Wilayah

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai proses yang bersifat terpadu, pembangunan dilaksanakan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam, manusia, buatan, maupun sumber daya sosial. Pembangunan juga merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Tujuan akhir pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat (Rustiadi et al., 2011).

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004) merupakan upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada umumnya suatu perencanaan mengandung beberapa hal pokok yang meliputi: (1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada, (2) Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan, (3) Adanya tujuan yang dicapai sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan tersebut, (4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, (5) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

wilayah harus tergabung antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional (Tarigan, 2005).

Pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan harus dijadikan sebagai arus utama pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: (1) melimpahnya sumber daya yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi; (2) keterkaitan yang kuat (backward dan forward linkage) antara industri berbasis kelautan dan perikanan dengan industri dan aktivitas ekonomi lainnya; (3) merupakan sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan lama asal diikuti dengan pengelolaan yang arif; (4) dari aspek politik, stabilitas politik dalam dan luar negeri dapat dicapai jika kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan perairan; dan (5) dari sisi sosial dan budaya, merupakan penemuan kembali (reinventing) aspek kehidupan yang pernah dominan dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa maritim (Dahuri, 2002).

Pengembangan perikanan merupakan suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi dibidang perikanan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan melalui penerapan teknologi yang lebih baik (Bahari, 1989 diacu dalam Pulu, 2011).

Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam pandangan sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output industri yang efisien dan sinergis. Oleh karena itu, wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi et al., 2011).

dimensi pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas pemahaman bahwa: (1) setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan wilayah, dan lain-lain); (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda; dan (3) aktivitas sektor-sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumber daya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, maka pemerintah seharusnya mengarahkan pengeluarannya kepada sektor-sektor unggulan karena mempunyai nilai keterkaitan dan multiplier effect yang besar. Selain pemerintah, peran yang sangat diharapkan adalah dari investasi. Investasi yang mengarah kepada sektor unggulan juga akan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pembangunan daerah dapat tercapai apabila penganggaran telah sesuai dengan tujuan daerah itu sendiri, diantaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan daya beli masyarakat (Suryawardana, 2006).

Sebaran Nilai Tambah Bruto tiap sektoral yang mencerminkan tingkat berkembangnya struktur perekonomian wilayah, dari struktur ini dapat menjadi dasar untuk penetapan perencanaan pengembangan wilayah suatu daerah. Berdasarkan kontribusi sektoral ini dapat dilihat apakah dominasi struktur ekonomi suatu daerah berbasis SDA (primer), berbasis pada kegiatan ekonomi produktif dan industrialisasi (sekunder), dan atau jasa pelayanan dan perbankan (tersier). Indikator-indikator ekonomi ini penting bagi investor untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang berkembang di suatu daerah (Jusuf, 2012).

Sedangkan untuk sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa. 2.2 Peranan Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah

Tujuan pokok dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom adalah untuk mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Cara yang efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah. Pada saat ini sumber daya ekonomi yang dimiliki dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam.

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia dari sejak zaman prasejarah, zaman batu (tone age), hingga zaman modern sekarang ini. Bahkan sejak sejak zaman manusia purba (Homo Erectus dan Australophiticus) ikan telah menjadi menu makanan manusia purba tersebut (Zuggarrmudi et al., 1995 diacu dalam Fauzi, 2010).

Perikanan di zaman modern tidak meninggalkan peranan utamanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya protein hewani sebagaimana telah dilakukan sejak zaman prasejarah. Subsektor perikanan menyediakan rata-rata paling tidak 15 persen protein hewani per kapita kepada lebih dari 2,9 miliar penduduk dunia (Fauzi, 2010).

Acherson diacu dalam Fauzi (2010) mengatakan bahwa 200 juta ternak dibutuhkan untuk mensubsidi kebutuhan protein dari ikan tersebut. Serta data FAO menunjukkan hampir 1 milyar penduduk dunia yang umumnya tinggal di negara berkembang sangat menggantungkan protein hewaninya dari hasil perikanan laut.

bergantung hidupnya pada subsektor perikanan. Data FAO tahun 2009 diperkirakan 43,5 juta orang tahun 2006 secara langsung terlibat dalam kegiatan perikanan baik sebagai pekerja penuh maupun paruh waktu. Perikanan telah

menjadi “mesin pertumbuhan” ekonomi regional dibeberapa negara yang secara “budaya” sudah menjadikan ikan sebagai bagian hidup mereka (Fauzi, 2010).

2.3 Permasalahan Pembangunan Perikanan

Secara umum sumber daya dapat dikelompokkan sebagai sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human resources), sumber daya buatan (man made resources), dan sumber daya sosial (social recources). Dalam pengelompokan ini, sumber daya perikanan tergolong sebagai sumber daya alam yang lebih khusus lagi diklasifikasikan sebagai sumber daya alam flow (alir), dimana jumlah kuantitas fisiknya berubah sepanjang waktu. Dengan kata lain, disebut sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable) tergantung pada proses reproduksinya. Berdasarkan sifat persaingan untuk memanfaatkan dan kemungkinan penguasaannya, maka sumber daya perikanan digolongkan sebagai barang publik (public goods1) karena memiliki dua sifat dominan yaitu non-rivalry dan non-excludable (Fauzi, 2006).

Menurut Widodo dan Suadi (2006), beberapa ciri yang dapat menjadi patokan perikanan sedang menuju kondisi overfishing adalah: (1) waktu melaut menjadi lebih panjang dari biasanya; (2) lokasi melaut menjadi lebih jauh dari biasanya; (3) ukuran mata jaring menjadi lebih kecil dari biasanya; (4) produktivitas (hasil tangkapan per satuan upaya atau trip, CPUE) yang menurun; (5) ukuran ikan sasaran yang semakin kecil; dan (6) biaya operasional penangkapan yang semakin meningkat.

Fauzi dan Anna (2005) menyatakan bahwa penyebab utama krisis perikanan global adalah buruknya pengelolaan perikanan dilihat dari dua fenomena menonjol, yaitu overcapacity dan destruksi habitat. Dari kedua fenomena itu kemudian muncul berbagai penyebab lain, misalnya subsidi yang massive,

1 Public goods

kemiskinan, overfishing dan berbagai turunannya. Overcapacity di subsektor perikanan akan menimbulkan berbagai masalah, yaitu: (1) tidak sehatnya kinerja subsektor perikanan sehingga permasalahan kemiskinan dan degradasi sumber daya dan lingkungan menjadi lebih persisten; (2) menimbulkan tekanan yang intens untuk mengeksploitasi sumber daya ikan melewati titik lestarinya; (3) menimbulkan inefisiensi dan memicu economic waste sumber daya yang ada, di samping menimbulkan komplikasi dalam pengelolaan perikanan, terutama dalam kondisi akses yang terbuka (open acces). Penyusutan sumber daya perikanan di Indonesia makin diperparah oleh adanya otonomi daerah, dimana setiap daerah terus memacu pendapatan setinggi-tingginya melalui eksploitasi sumber daya perikanan tanpa memperhitungkan daya dukungnya.

Menurut Fauzi dan Anna (2005), permasalahan perikanan dan penyelesaiannya akan sangat tergantung pada bagaimana kita mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu (path dependency). Dengan demikian maka pembangunan perikanan akan lebih banyak dilaksanakan oleh segenap masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui instansi terkait sebagai penyedia prasarana dan sarana yang bersifat non komersial dan bersifat pembinaan. Sependapat dengan hal tersebut, Widodo dan Suadi (2006) menyatakan bahwa pengelolaan perikanan merupakan proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi dari aturan-aturan main di bidang perikanan dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas sumber daya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya.

istilah CuCme yang merupakan kependekan dari Capacity Utilization dan Capacity Measurement. Kapasitas perikanan dapat diartikan sebagai: (1) kemampuan input (kapital) untuk menghasilkan produksi perikanan; (2) kapasitas optimum hanya bisa dicapai dengan biaya pengelolaan yang minimum; dan (3) jumlah stok ikan maksimum yang dapat dihasilkan jika input yang digunakan dalam kondisi biologi, ekonomi, dan teknologi yang optimum. Pendekatan CuCme bekerja dengan mendeteksi terlebih dahulu penyakit inefisiensi baik dari sisi teknis, ekonomis, maupun biofisik yang menjadi penyebab buruknya kinerja perikanan. Hal ini dilakukan dengan mengukur kapasitas perikanan pada suatu wilayah terlebih dahulu.

2.4 Keterkaitan Sektor

Perkembangan perekonomian suatu daerah sangat tergantung pada besar atau kecilnya aliran investasi ke daerah bersangkutan. Semakin besar investasi ke suatu daerah maka akan semakin pesat pula perkembangan perkembangan perekonomiannya, sebaliknya semakin kecil aliran investasi ke suatu daerah maka akan semakin lambat pula perkembangan perekonomiannya. Artinya terdapat hubungan positif antara besarnya realisasi investasi dengan tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah (Jusuf, 2012).

Untuk melihat suatu wilayah yang berkembang adalah dengan adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dimana terjadi transfer input dan output barang maupun jasa secara dinamis dan terbuka. Untuk melihat transfer input dan output barang dan jasa antar sektor dapat dipakai tabel input-output (I-O). Melalui model I-O dapat ditunjukkan seberapa besar aliran keterkaitan antar sektor dalam suatu ekonomi. Dari hubungan ekonomi yang sederhana ini jelaslah kelihatan pengaruh yang bersifat timbal balik antara sektor tersebut. Suatu wilayah dapat berkembang melalui berkembangnya sektor-sektor unggulan di wilayah tersebut yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor-sektor lainnya yang selanjutnya sektor sektor tersebut akan turut berkembang dan mendorong sektor-sektor terkait sehingga membentuk keterkaitan antar sektor-sektor.

dengan sektor lain dalam dua kaitan, yaitu kaitan ke depan (forward linkage) dan kaitan ke belakang (backward linkage). Kaitan ke depan menunjukkan besarnya output yang dijual kepada sektor lain terhadap total output sektor tersebut. Sedangkan kaitan ke belakang menunjukkan hubungan antara banyaknya pembelian dari sektor lain terhadap keseluruhan input sektor tersebut

Bagi perencana daerah penggunaan model I-O menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010) dapat mendatangkan keuntungan dalam beberapa hal antara lain: (1) dapat memberikan deskripsi lebih rinci mengenai perekonomian nasional ataupun perekonomian regional dengan menguantifikasikan ketergantungan antar sektor dan asal (sumber) dari ekspor dan impor; (2) untuk suatu perangkat permintaan akhir dapat ditentukan besaran output dari setiap sektor dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya; (3) dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang disebabkan oleh swasta maupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan secara terperinci; dan (4) perubahan-perubahan permintaan terhadap harga relatif dapat diintegrasikan ke dalam model melalui perubahan koefisien teknik.

Model I-O dapat juga dijadikan sebagai alat pengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan sektoral. Dari hasil analisis I-O dapat diputuskan sektor-sektor yang dijadikan sebagai leading sector atau sektor pemimpin dalam pembangunan ekonomi. Dengan memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang menjadi pemimpin maka target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai dengan lebih baik. Suatu sektor yang terindikasi sebagai pemimpin dianggap memiliki kemampuan daya sebar dan kepekaan yang sangat tinggi dalam suatu perekonomian, sehingga efek yang diberikan bersifat ganda (Daryanto dan Hafizrianda 2010).

Secara metodologi tabel I-O mempunyai beberapa keterbatasan hal ini dikarenakan model I-O yang dilandasi oleh asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: (Rustiadi et al., 2009)

(1) Asumsi homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor hanya memproduksi suatu jenis output yang seragam (homogenity) dengan sruktur input tunggal dan antar sektor tidak dapat saling mensubstitusi.

(2) Asumsi linieritas/proporsionalitas yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dan output merupakan fungsi linier atau berbanding lurus (proporsionality), yang berarti perubahan tingkat output tertentu akan selalu didahului oleh perubahan pemakaian input yang sebanding.

(3) Asumsi aditivitas, yaitu efek keseluruhan dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan (additivity) dari proses produksi masing-masing sektor secara terpisah. Dengan kata lain, di luar sistem input-output semua pengaruh dari luar diabaikan.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan sendiri pembiayaan pembangunan daerah, model I-O penting sebagai landasan analisis perencanaan pembangunan daerah. Dengan analisis I-O, keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi dapat dilihat, sehingga pada saat penetapan alokasi anggaran pembangunan sektoral, pada akhirnya dapat membangkitkan efek sebar yang tinggi dalam mewujudkan pembangunan.

III. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

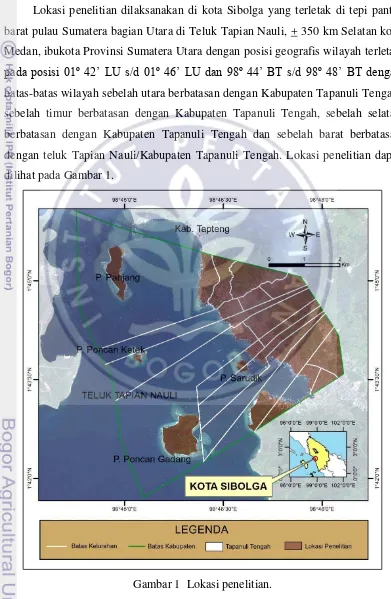

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Sibolga yang terletak di tepi pantai barat pulau Sumatera bagian Utara di Teluk Tapian Nauli, + 350 km Selatan kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan posisi geografis wilayah terletak

pada posisi 01º 42’ LU s/d 01º 46’ LU dan 98º 44’ BT s/d 98º 48’ BT dengan

batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan teluk Tapian Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Waktu Penelitian mulai dari penyusunan proposal sampai penulisan tesis dilaksanakan pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

3.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam meningkatan perekonomian daerah dan peningkatan peluang kerja dapat dilakukan melalui integrasi berbagai sektor yang ada di dalam wilayah. Ini berarti bahwa peningkatan perekonomian wilayah harus dilakukan dengan memberdayakan sumberdaya lokal yang ada di wilayah itu sendiri. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada dengan sebaik-baiknya diharapkan dapat meningkatkan proses income multiplication (pendapatan berganda) dan dapat meningkatkan nilai tambah produk sumber daya yang ada.

Dengan karakteristik wilayah yang memiliki sumber daya yang berbeda-beda, baik jenis maupun kuantitasnya maka keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah mengharuskan perlunya perencanaan pembangunan dengan menetapkan suatu skala prioritas. Penetapan skala prioritas pembangunan dikarenakan beberapa alasan, antara lain: (1) Setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (2) Setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda; (3) Aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumber daya (Rustiadi et al., 2011).

Sektor prioritas yang unggul di kota Sibolga yang dipilih merupakan suatu upaya dalam mewujudkan perekonomian yang lebih baik dengan harapan akan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan sektor lain. Sektor prioritas tersebut akan memiliki kekuatan untuk menarik sektor-sektor lainnya untuk bergerak secara sinergis sehingga dapat meningkatkan perekonomian di kota Sibolga. Penekanan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi, potensi, peranan, dan keterkaitan subsektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lain sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan pengembangan wilayah kota Sibolga untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.

sektor dominan yang berperan aktif dalam perekonomian wilayah. Peran subsektor perikanan sendiri dalam struktur perekonomian kota Sibolga dapat dikaji melalui analisis Tabel Input-Output. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan pembentukan struktur permintaan dan penawaran, konsumsi masyarakat dan pemerintah, investasi, ekspor dan impor, nilai tambah bruto, dan struktur output sektoral, keterkaitan dan kepekaan antar sektor, dampak terhadap multiplier output, pendapatan dan nilai tambah bruto.

Analisis keterkaitan ini digunakan untuk melihat hubungan suatu sektor dengan sektor yang lain dalam perekonomian dengan melihat keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Keterkaitan ke belakang akan melihat hubungan keterkaitan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir pada sektor tertentu terhadap total pembelian input semua sektor dalam perekonomian. Keterkaitan ke depan akan melihat hubungan keterkaitan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu unit permintaan akhir suatu sektor terhadap total penjualan output semua sektor dalam perekonomian. Sehingga dari hasil analisis ini nantinya didapatkan sektor-sektor pendukung yang langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor tersebut.

Tingkat kepekaan suatu sektor akan dianalisis melalui mekanisme pasar output yang akan dilihat melalui analisis penyebaran. Analisis yang lain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis multiplier. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan dan penurunan output, seberapa besar peningkatan pendapatan akibat perubahan output dalam perekonomian.

dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan pembangunan subsektor perikanan.

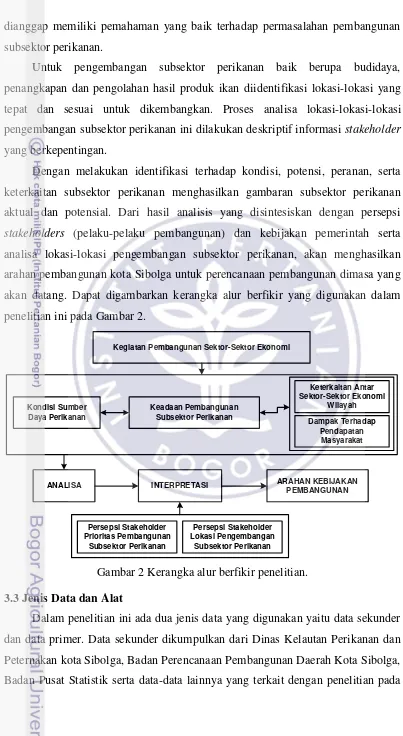

Untuk pengembangan subsektor perikanan baik berupa budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil produk ikan diidentifikasi lokasi-lokasi yang tepat dan sesuai untuk dikembangkan. Proses analisa lokasi-lokasi-lokasi pengembangan subsektor perikanan ini dilakukan deskriptif informasi stakeholder yang berkepentingan.

Dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi, potensi, peranan, serta keterkaitan subsektor perikanan menghasilkan gambaran subsektor perikanan aktual dan potensial. Dari hasil analisis yang disintesiskan dengan persepsi stakeholders (pelaku-pelaku pembangunan) dan kebijakan pemerintah serta analisa lokasi-lokasi pengembangan subsektor perikanan, akan menghasilkan arahan pembangunan kota Sibolga untuk perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Dapat digambarkan kerangka alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini pada Gambar 2.

Kegiatan Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi

Gambar 2 Kerangka alur berfikir penelitian. 3.3 Jenis Data dan Alat

instansi terkait. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara terkait dengan pendapat responden mengenai kebijakan pembangunan subsektor perikanan di kota Sibolga serta kegiatan survei untuk analisis input-output. Untuk tujuan, jenis, sumber data, dan cara pengumpulan data serta analisisnya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Tujuan, jenis, sumber data dan cara pengumpulan data serta analisis data

No. Tujuan Jenis

2. Menganalisis peran subsektor perikanan

Ramuan dari seluruh analisis sebelumnya

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa komputer dengan software pembantu alat analisa berupa GAMS, Input Output Analysis for Practitioners (IOAP), MS-Office dan ArcGIS.

3.4 Metode Analisis Data

sektor-sektor lain; dan Analytical Hierarcy Process (AHP) untuk analisis penetapan prioritas pembangunan subsektor perikanan.

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kondisi subsektor perikanan, potensi pengembangannya, peranannya dalam perekonomian wilayah serta kajian analisa lokasi-lokasi pengembangan subsektor perikanan. Kondisi aktual subsektor perikanan dianalisis dari data produksi hasil perikanan, sarana dan prasarana pendukung, serta data-data lain yang mencerminkan keragaan data subsektor perikanan di kota Sibolga.

Potensi pengembangan subsektor perikanan dianalisis berdasarkan data kondisi perikanan dan peluang yang tersedia serta faktor-faktor lain yang mendukung. Untuk melihat peranan subsektor perikanan dalam perekonomian dianalisis dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) kota Sibolga. Analisis terhadap struktur PDRB dapat menunjukkan peranan masing-masing sektor perekonomian.

Hasil analisis terhadap kondisi perikanan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan peluang dan faktor-faktor lain yang berpengaruh, sehingga diperoleh potensi subsektor perikanan secara umum.

3.4.2 Analisis Peranan Subsektor Perikanan

Untuk melihat peranan subsektor perikanan terhadap keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di kota Sibolga dilakukan menggunakan analisis Input-Output (I-O). Secara teknis analisis I-O ini dapat menjelaskan karakteristik struktur ekonomi wilayah serta keterkaitan sektoral perekonomian wilayah itu sendiri. Dari analis ini juga dapat menentukan sektor unggulan pada perekonomian di kota Sibolga.

Sibolga tahun 2010 atas dasar harga produsen dengan menggunakan metode RAS. Untuk melakukan metode ini, data yang diperlukan berupa PDRB provinsi Sumatera Utara tahun 2003 dan 2010, PDRB kota Sibolga tahun 2010, total input provinsi Sumatera Utara tahun 2003 dan 2010. Data yang terkait juga yang sangat penting dalam melakukan metode RAS adalah data PDRB penggunaan provinsi Sumatera Utara dan PDRB penggunaan kota Sibolga yang berisikan data ekspor dan impor wilayah. Tahapan metode RAS update tabel I-O kota Sibolga semi survei dapat dilihat pada Gambar 3.

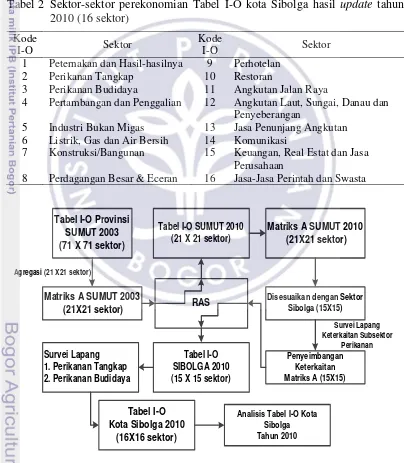

Tabel 2 Sektor-sektor perekonomian Tabel I-O kota Sibolga hasil update tahun 2010 (16 sektor)

Kode

I-O Sektor

Kode

I-O Sektor

1 Peternakan dan Hasil-hasilnya 9 Perhotelan

2 Perikanan Tangkap 10 Restoran

3 Perikanan Budidaya 11 Angkutan Jalan Raya

4 Pertambangan dan Penggalian 12 Angkutan Laut, Sungai, Danau dan

Penyeberangan

5 Industri Bukan Migas 13 Jasa Penunjang Angkutan

6 Listrik, Gas dan Air Bersih 14 Komunikasi

7 Konstruksi/Bangunan 15 Keuangan, Real Estat dan Jasa

Perusahaan

8 Perdagangan Besar & Eceran 16 Jasa-Jasa Perintah dan Swasta

Agregasi (21 X21 sektor)

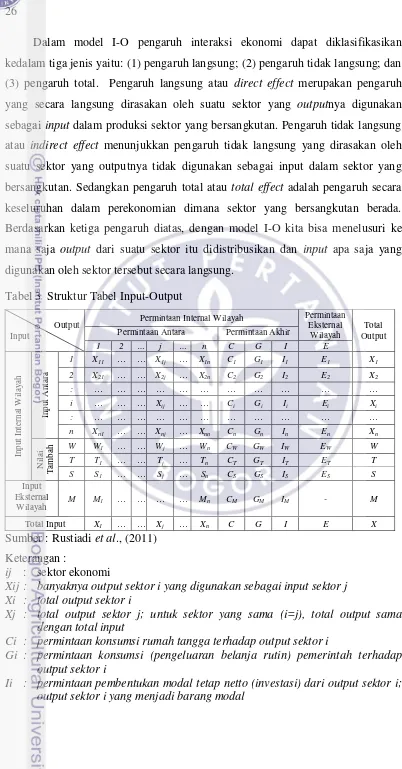

Dalam model I-O pengaruh interaksi ekonomi dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu: (1) pengaruh langsung; (2) pengaruh tidak langsung; dan (3) pengaruh total. Pengaruh langsung atau direct effect merupakan pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya digunakan sebagai input dalam produksi sektor yang bersangkutan. Pengaruh tidak langsung atau indirect effect menunjukkan pengaruh tidak langsung yang dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya tidak digunakan sebagai input dalam sektor yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh total atau total effect adalah pengaruh secara keseluruhan dalam perekonomian dimana sektor yang bersangkutan berada. Berdasarkan ketiga pengaruh diatas, dengan model I-O kita bisa menelusuri ke mana saja output dari suatu sektor itu didistribusikan dan input apa saja yang digunakan oleh sektor tersebut secara langsung.

Tabel 3 Struktur Tabel Input-Output

Output Input

Permintaan Internal Wilayah Permintaan Eksternal

Wilayah

Total Output Permintaan Antara Permintaan Akhir

1 2 … j … n C G I E

Sumber : Rustiadi et al., (2011) Keterangan :

ij : sektor ekonomi

Xij : banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j Xi : total output sektor i

Xj : total output sektor j; untuk sektor yang sama (i=j), total output sama dengan total input

Ci : permintaan konsumsi rumah tangga terhadap output sektor i

Gi : permintaan konsumsi (pengeluaran belanja rutin) pemerintah terhadap output sektor i

Ei : ekspor barang dan jasa sektor i, output sektor i yang diekspor/dijual ke luar wilayah, permintaan wilayah eksternal terhadap output sektor i

Yi : total permintaan akhir terhadap output sektor i ( Yi=Ci+Gi+Ii+Ei)

Wj : pendapatan (upah dan gaji) rumah tangga dari sektor j, nilai tambah sektor j yang dialokasikan sebagai upah dan gaji anggota rumah tangga yang bekerja di sektor j

Tj : pendapatan pemerintah (Pajak Tak Langsung) dari sektor j, nilai tambah sektor j yang menjadi pendapatan asli daerah dari sektor j

Sj : surplus usaha sektor j, nilai tambah sektor j yang menjadi surplus usaha Mj : impor sektor j, komponen input produksi sektor j yang diperoleh/dibeli dari

luar wilayah

Analisis yang dilakukan terhadap Tabel I-O adalah analisis keterkaitan dan angka pengganda sektoral. Hasil perhitungan ini menghasilkan koefisien teknis (matriks A) dan invers matriks Leontief (matriks B) yang selanjutnya diolah kembali sehingga diperoleh data mengenai keterkaitan sektoral dan angka pengganda (multiplier).

Koefisien teknologi sebagai parameter yang paling utama dalam analisis I-O secara matematis diformulasikan sebagai rumus berikut:

di mana :

: rasio antara banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j ( atau disebut pula sebagai koefisien input.

Beberapa parameter teknis yang dapat diperoleh melalui analisis I-O adalah: 1. Keterkaitan langsung ke belakang (direct backward linkage) ( ) yang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap perubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung.

∑

∑

∑

Nilai > 1 menunjukkan bahwa sektor j memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam memenuhi turunan permintaan yang ditimbulkan oleh sektor ini.

2. Keterkaitan langsung ke depan (direct forward linkage) yang menunjukkan banyaknya output suatu sektor yang dipakai oleh sektor-sektor lain.

∑ ∑

Normalized atau dirumuskan sebagai berikut :

∑

∑

Nilai > 1 menunjukkan bahwa sektor i memiliki keterkaitan ke depan yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah.

3. Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (indirect backward linkage) ( ) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung dari kenaikan permintaan akhir satu unit sektor tertentu yang dapat meningkatkan total output seluruh sektor perekonomian.

∑

di mana adalah elemen-elemen matriks B atau yang merupakan matriks Leontief.

4. Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (indirect forward linkage) ( ), yaitu peranan suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir dari seluruh sektor perekonomian.

∑

sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian.

∑

∑ ∑

∑

∑ ∑

Besaran nilai dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Bila =1, hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai >1 menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya <1 menunjukkan daya penyebaran sektor j lebih rendah dari rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

6. Indeks derajat kepekaan atau sering disebut derajat kepekaan saja (forward linkages effect ratio) menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian. Ukuran ini digunakan untuk melihat keterkaitan kedepan (forward linkage).

∑

∑ ∑

∑

∑ ∑

Nilai >1 menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor i lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi, dan sebaliknya <1 menunjukkan derajat kepekaan sektor i lebih rendah dari rata-rata seluruh sektor ekonomi.

7. Multiplier adalah koefisien yang menyatakan kelipatan dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir suatu sektor sebesar satu unit terhadap produksi total semua sektor ekonomi suatu wilayah.

a. Output multiplier, merupakan dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap total output seluruh sektor di suatu wilayah.

̂

dimana : matriks NTB

̂ : matriks diagonal koefisien NTB :matriks output, X = (I-A)-1.Fd

c. Income multiplier, yaitu dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di suatu wilayah secara keseluruhan.

̂

dimana : matriks income

̂ : matriks diagonal koefisien income :matriks output, X = (I-A)-1.Fd 3.4.3 Analytical Hierarcy Process (AHP)

Analytical Hierarcy Process (AHP), yang artinya dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Proses Hierarki Analitik (PHA) atau Jenjang Keputusan (AJK). Kebijakan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan dengan maksud membangun landasan yang jelas dalam mengambil keputusan dan langkah yang akan diambil. Analisis ini akan menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan.

Model AHP digunakan pada pengambilan keputusan dengan banyak kriteria perencanaan, alokasi sumber daya dan penentuan prioritas strategi yang dimiliki pengambil keputusan. Dalam perkembangannya metode ini tidak saja digunakan untuk penentuan prioritas pilihan dengan banyak kriteria (multikriteria) tetapi dalam penerapannya telah meluas sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. Hal ini dimungkinkan karena metode AHP dapat digunakan dengan cukup mengandalkan intuisi atau persepsi sebagai masukan utamanya, namun intuisi atau persepsi tersebut harus datang dari orang yang mengerti permasalahan, pelaku dan pembuat keputusan yang memiliki cukup informasi dan memahami masalah keputusan yang dihadapi.

Respondennya terdiri atas unsur-unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat nelayan, anggota legislatif, pengurus organisasi nelayan (LSM), dan pihak swasta. Pemilihan responden dilakukan sedemikian rupa terhadap pihak-pihak yang memiliki pemahaman baik terkait dengan pembangunan perikanan di kota Sibolga.

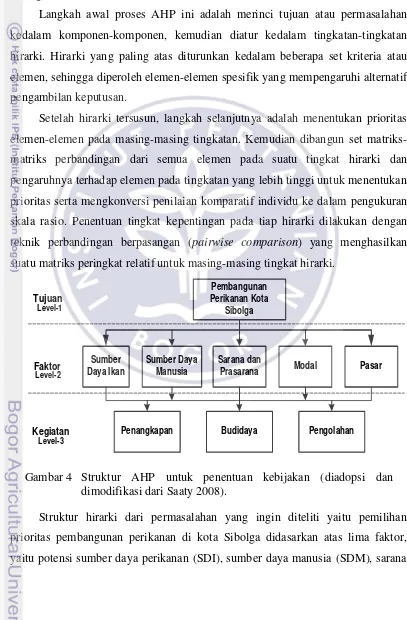

Langkah awal proses AHP ini adalah merinci tujuan atau permasalahan kedalam komponen-komponen, kemudian diatur kedalam tingkatan-tingkatan hirarki. Hirarki yang paling atas diturunkan kedalam beberapa set kriteria atau elemen, sehingga diperoleh elemen-elemen spesifik yang mempengaruhi alternatif pengambilan keputusan.

Setelah hirarki tersusun, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas elemen-elemen pada masing-masing tingkatan. Kemudian dibangun set matriks-matriks perbandingan dari semua elemen pada suatu tingkat hirarki dan pengaruhnya terhadap elemen pada tingkatan yang lebih tinggi untuk menentukan prioritas serta mengkonversi penilaian komparatif individu ke dalam pengukuran skala rasio. Penentuan tingkat kepentingan pada tiap hirarki dilakukan dengan teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang menghasilkan suatu matriks peringkat relatif untuk masing-masing tingkat hirarki.

Pembangunan

Gambar 4 Struktur AHP untuk penentuan kebijakan (diadopsi dan dimodifikasi dari Saaty 2008).

dan prasarana (Sarpras), ketersediaan Modal dan faktor pemasaran atau permintaan konsumen (Pasar) (Gambar 4). Level 1 merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan pada level 3. Faktor-faktor pada level 2 diukur dengan perbandingan berpasangan berarah ke level 1. Misalnya di dalam pemilihan kegiatan pembangunan, mana yang lebih penting antara sumber daya perikanan dan sumber daya manusia, antara sumber daya perikanan dengan sarana prasarana, pasar, modal dan seterusnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada level 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor SDI, menunjukkan ketersediaan dan potensi sumber daya ikan meliputi beraneka macam jenis ikan dan wilayah laut yang menjadi area kegiatan penangkapan nelayan.

2. Faktor SDM, sebagai pelaku utama berbagai aktivitas perikanan meliputi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

3. Faktor Sarpras, merupakan fasilitas pendukung untuk kelancaran usaha perikanan, antara lain; tempat pendaratan ikan, pabrik es, cold storage, docking dan slipway serta unit pengolahan ikan.

4. Faktor Modal, merupakan komponen untuk investasi dan operasional pelaksanaan kegiatan usaha perikanan; dapat disediakan oleh lembaga keuangan Bank maupun non Bank.

5. Faktor Pasar, menentukan tingkat permintaan produk hasil perikanan. Pasar dapat berupa pasar lokal, regional maupun internasional.

Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan sama penting, ini berarti bahwa atribut yang sama skalanya nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang paling absolut dibandingkan yang lainnya. Tabel skala banding secara berpasangan menurut Saaty (2008) disajikan pada Tabel 4.

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Notasi n merupakan banyaknya elemen atau faktor dalam setiap level. Oleh karena itu pada level 2 terdapat 10 pertanyaan perbandingan berpasangan untuk 5 faktor yang tersedia, sedangkan pada level 3 terdapat masing-masing 3 pertanyaan.

Penjelasan penentuan skala perbandingan berpasangan menurut Saaty (2008) dapat dilihat pada Tabel 4 defenisi dari tiap-tiap tingkat kepentingan dari masing-masing skor yang di tanyakan kepada responden. Dari Tabel 4 ini juga dijelaskan keterwakilan skor yang mewakili skor yang ada.

Tabel 4 Skala perbandingan berpasangan (Saaty 2008) Tingkat

Kepentingan Definisi Penjelasan

1 Kedua elemen sama

pentingnya

Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuannya

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lain

Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain

Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen didukung dan dominan terlihat dalam praktek

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lain

Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan Kebalikan Reciprocals Jika untuk aktivitas i mendapat

satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan i

Sumber: Saaty (2008)

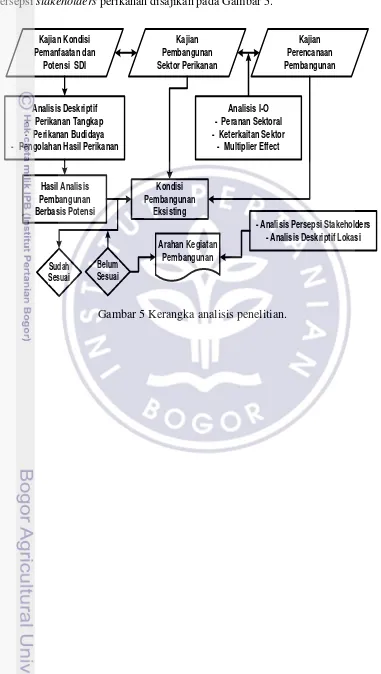

keterkaitan subsektor perikanan terhadap sektor lain, serta AHP untuk mengetahui persepsi stakeholders perikanan disajikan pada Gambar 5.

Kajian Kondisi Pemanfaatan dan

Potensi SDI

Kajian Pembangunan Sektor Perikanan

Kajian Perencanaan Pembangunan

Analisis Deskriptif - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya - Pengolahan Hasil Perikanan

Analisis I-O - Peranan Sektoral - Keterkaitan Sektor

- Multiplier Effect

Kondisi Pembangunan

Eksisting Hasil Analisis

Pembangunan Berbasis Potensi

Sudah Sesuai

Belum Sesuai

Arahan Kegiatan Pembangunan

- Analisis Persepsi Stakeholders - Analisis Deskriptif Lokasi