PERBANDINGAN EFEKTIVITAS TERAPI

KOMBINASI SALEP 3-6 DAN SABUN SULFUR 10%

DENGAN SALEP 3-6 TUNGGAL PADA

PENGOBATAN SKABIES DI PONDOK PESANTREN

UMMUL QURA

Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN

Oleh :

Hana Qonita

NIM: 1112103000054

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN SALEP 3-6 TUNGGAL PADA

PENGOBATAN SKABIES DI PONDOK PESANTREN

UMMUL QURA

Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN

Oleh :

Hana Qonita

NIM: 1112103000054

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 11 September 2015

iii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS TERAPI KOMBINASI

SALEP 3-6 DAN SABUN SULFUR 10% DENGAN SALEP 3-6

TUNGGAL PADA PENGOBATAN SKABIES DI PONDOK

PESANTREN UMMUL QURA

Laporan Penelitian

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Kedokteran (S.Ked)

Oleh

Hana Qonita

NIM: 1112103000054

Pembimbing I Pembimbing II

dr. Meizi Fachrizal Achmad, M.Biomed dr. Rahmatina, Sp.KK NIP. 19790526 200501 2 005

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

iv

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Laporan Penelitian berjudul PERBANDINGAN EFEKTIVITAS TERAPI KOMBINASI SALEP 3-6 DAN SABUN SULFUR 10% DENGAN SALEP 3-6

TUNGGAL PADA PENGOBATAN SKABIES DI PONDOK PESANTREN

UMMUL QURA yang diajukan oleh Hana Qonita (NIM: 1112103000054), telah diujikan dalam sidang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada 11 September 2015. Laporan penelitian ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana Kedokteran (S.Ked) pada Program Studi Pendidikan Dokter.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Terapi Kombinasi Salep 3-6 dan Sabun Sulfur 10% Dibandingkan Salep 3-6 Tunggal Pada Pengobatan Skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Arif Sumantri, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. dr. Achmad Zaki, Sp.OT selaku ketua Program Studi Pendidikan Dokter UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta staf yang telah membantu dan segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi saya.

3. dr. Nouval Shahab, Sp.U, Ph.D, FICS, FACS dan dr. Flori Ratna Sari, Ph.D selaku penanggung jawab modul riset angkatan 2012 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah yang telah membimbing saya dan teman sejawat PSPD 2012 dalam penyusunan skripsi ini.

4. dr. Raendi Rayendra, Sp.KK, M.Kes dan dr. Lucky Briliantina, M.Biomed selaku penguji sidang skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta perbaikan penulisan yang membangun penyusunan skripsi ini.

vi

bimbingan, nasihat, pengarahan dan masukan yang berharga salam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Uswatun Chasanah selaku Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura beserta seluruh peserta penelitian atas kerja sama dan ketekunan selama menjalani pemeriksaan sesuai jadwal sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

7. Kedua orang tua saya yaitu Ir. Arlin Salim dan Dr. Nursanita Nasution, S.E, M.Ak serta saudara kandung saya yaitu Faris Faruqi, S.E, Hadi Sabila Rosyad, S.E, Muhammad Yasin, S.Kom, Zaid Robbany, S.Si, Umair Nasrullah dan Fathia Zahra yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat, dan bimbingan seumur hidup saya serta kerja keras dan kasih sayangnya yang selalu menjadi alasan saya untuk terus berkarya.

8. Alfriyadi Rafles, Firda Fakhrena, Irwana Arif, Atina Nabila dan teman sejawat PSPD UIN 2012 yang telah membantu, memberikan bantuan, semangat, masukan serta berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala keikhlasan dan kebaikan yang saya terima selama ini mendapat balasan dan karunia yang tiada henti dari-Nya.

Akhir kata, harapan saya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dengan kebesaran hati saya menerima kritik dan saran.

vii

ABSTRAK

Hana Qonita. Pendidikan Dokter. Perbandingan Efektivitas Terapi Kombinasi Salep 3-6 dan Sabun Sulfur 10% Dengan Salep 3-6 Tunggal Sebagai Pengobatan Skabies. 2012.

Latar Belakang: Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei. Prevalensi skabies di Indonesia sebesar 4,60%-12,95% termasuk peringkat ketiga dari 12 penyakit kulit lain. Angka kesembuhan pada penelitian Irma Binarso (1991) di panti asuhan Semarang mencapai 69,05% dengan menggunakan salep 2-4. Sedangkan kombinasi salep sulfur dan sabun non sulfur pada uji klinis oleh Alebiosu dkk di Nigeria (2003) sebesar 100 %. Tujuan: Mengetahui efektivitas terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dibandingkan salep 3-6 tunggal dalam kesembuhan klinis. Metode: Penelitian ini adalah penelitian uji klinis yang dilakukan di Pondok Pesantren Ummul Qura, Tangerang Selatan selama 3 minggu. Salep sulfur digunakan selama 3 hari dan sabun sulfur 10% digunakan 2 kali sehari selama 3 minggu. Follow up dilakukan pada hari ke-7, 14, dan 21. Hasil: Angka kesembuhan kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dibandingkan salep 3-6 tunggal pada follow up 1 84,6% dan 100% (p=0,283), follow up 2 100% dan 100%, dan follow up 3 83,3% dan 75% (p=0,585). Kesimpulan: Tidak ada perbedaan kesembuhan klinis skabies antara kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dengan salep 3-6 tunggal.

Kata Kunci: Skabies, Salep 3-6, Salep Sulfur 6%, Sabun Sulfur 10%, Kesembuhan Klinis.

ABSTRACT

Hana Qonita. Medical Education Program. The Effectiveness of Combination Therapy of Sulphur Ointment 3-6 and Sulphur Soap 10% Versus Ointment 3-6 Only For Scabies Treatment.

Background: Scabies is a skin diseasae caused by the infection and infestation by Sarcoptes scabiei. The prevalence of scabies in Indonesia is about 4,60%-12,95% in percentage. It is the third most common case among the other 12 of skin disease in the country. The clinical cure of clinical trial study of ointment product by Alebiosu et.al.in Nigeria (2003) using the combination of sulphur benzoyl peroxide ointment and non sulphur soap is 100% in percentage.

viii

clinical cure between the combination therapy of ointment 3-6 and sulphur soap 10% versus ointment 3-6 only in the treatment of scabies.

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ... i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

x

2.2.2 Sulfur ... 22

2.3 Kerangka teori ... 24

2.4 Kerangka konsep ... 24

2.5 Definisi Operasional ... 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 27

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian ... 27

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 27

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 27

3.3.1 Jumlah Sampel ... 27

3.3.2 Cara Pengambilan Sampel ... 28

3.3.3 Kriteria Sampel ... 28

3.3.3.1 Kriteria Inklusi ... 28

3.3.3.2 Kriteria Ekslusi ... 28

3.3.3.3 Kriteria Drop Out (DO) ... 29

3.8.4 Rencana Penyajian Data ... 32

3.9 Etika Penelitian ... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 33

4.1 Prevalensi Skabies di pondok pesantren. ... 34

4.2 Karakteristik penderita... 35

4.2.1 Distribusi penderita berdasarkan jenis kelamin ... 35

4.2.2 Distribusi penderita berdasarkan usia ... 36

4.2.3 Distribusi penderita berdasarkan tingkat pendidikan ... 37

4.3 Hasil Uji Klinis ... 38

4.4 Keterbatasan Penelitian ... 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 43

5.1 Kesimpulan ... 43

5.2 Saran ... 44

DAFTAR PUSTAKA ... 45

LAMPIRAN ... 49

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambaran mikroskopis tungau Sarcoptes scabiei. ... 5

Gambar 2.2 Siklus hidup Sarcoptes scabiei. ... 7

Gambar 2.3 Patogenesis hipersensitivitas tipe 4. ... 10

Gambar 2.4 Predileksi skabies. ... 11

Gambar 2.5 Gambaran umum lesi skabies dan terowongan pada sela-sela jari dan buku-buku jari. ... 12

Gambar 2.6 Gambaran tungau betina gravid, telur, dan skibala tungau pada pemeriksaan mikroskopik dari kerokan kulit. ... 13

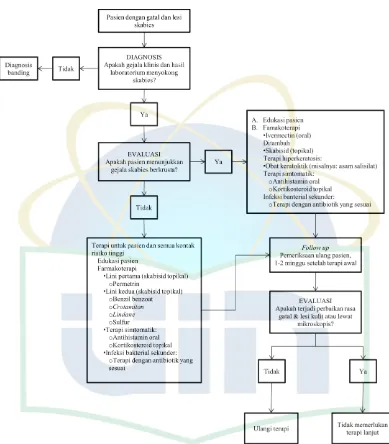

Gambar 2.7 Alur penatalaksanaan skabies... 19

Gambar 2.8 Struktur kimia asam salisilat. ... 21

Gambar 4.1 Perbandingan proporsi angka kesembuhan klinis pada kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur dengan kelompok salep 3-6 tunggal pada follow up 3 minggu. ... 40

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengobatan untuk Skabies ... 18

Tabel 4.1 Prevalensi skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura ... 34

Tabel 4.2 Distribusi penderita skabies berdasarkan jenis kelamin. ... 35

Tabel 4.3 Distribusi penderita skabies berdasarkan usia ... 36

Tabel 4.4 Distribusi penderita skabies berdasarkan tingkat pendidikan ... 37

xiii

DAFTAR SINGKATAN

CDC : Center for Disease Control and Prevention

CD : Cluster of Differentiation

CD4+ : Helper T Cells

CD8+ : Killer T Cells

APC : Antigen Presenting Cells

IFN : Interferon IL : Interleukin NK : Natural Killer

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada di garis katulistiwa pada belahan dunia bagian timur, tepatnya pada koordinat 06°LU-11°LS dan 94°-141°BT. Oleh karena itu Indonesia beriklim tropis serta memiliki kelembaban yang tinggi, yaitu diatas 60% berdasarkan data Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sebagai negara yang beriklim tropis dan kelembaban yang tinggi, salah satu penyakit yang memiliki prevalensi tinggi di Indonesia adalah penyakit parasitik. Hal ini disebabkan karena kelembaban tersebut menunjang organisme parasit untuk hidup. Salah satu penyakit parasitik yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah skabies atau biasa dikenal kudis atau gudik.

Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) pada tahun 1986, skabies merupakan penyakit kulit tersering peringkat ketiga dari 12 penyakit kulit lain dengan prevalensi sebesar 4,60%-12,95%.1 Survei yang dilakukan di sebuah Rumah Tahanan Negara, Medan menunjukkan prevalensi skabies tahun 2009-2011 sebesar 42,9%.2 Berdasarkan data dari 9 rumah sakit di 7 kota besar di Indonesia pada tahun 2001, Jakarta merupakan daerah dengan prevalensi skabies tertinggi yaitu 335 kasus di tiga rumah sakit menurut Kelompok Studi Dermatologi Anak Indonesia (KSDAI).3 Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) tahun 1988, dari 704 kasus skabies didapatkan 5,77% kasus baru.4 Sementara, prevalensi skabies pada tahun 1989 sebesar 6% dan tahun 1990 sebesar 3,9%.4 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Saleha Sungkar di sebuah pondok pesantren X, Jakarta Timur pada tahun 2014 didapatkan prevalensi skabies sebesar 51,60% dengan kepadatan hunian tinggi.5

Pengobatan skabies yang sering dipakai di Indonesia yaitu krim permetrin 5 % dan salep sulfur. Permetrin merupakan obat lini pertama karena efektif dalam membunuh semua stadium skabies dan memiliki efek toksik yang rendah. Tetapi harga obat krim permetrin di Indonesia tergolong mahal. Salep 3-6 adalah obat salep yang mengandung asam salisilat dan sulfur dengan perbandingan 1:2. European Guideline Scabies tahun 2010 merekomendasikan regimen sulfur 6-33% sebagai antiscabicid dan tersedia dalam sediaan yang bervariasi.13 Salep Sulfur merupakan obat yang dapat membentuk hydrogen sulfida dan asam pentationat pada jaringan hidup yang bersifat toksik terhadap tungau.32 Salep Sulfur 6% lebih dipilih dan direkomendasikan sebagai terapi skabies.16 Sulfur tidak efektif terhadap stadium telur sehingga dalam pemakaian obat ini harus digunakan lebih dari 3 hari berturut-turut.12,13,16,25,26 Kekurangan dari obat salep sulfur adalah berbau, mengotori pakaian dan kadang menimbulkan iritasi.16,37 Tetapi harga salep sulfur lebih terjangkau dan lebih mudah didapat serta merupakan pilihan untuk terapi massal.16 Dari penelitian yang dilakukan Moh. Amer dkk (1981), angka kesembuhan mencapai 81,8% dengan menggunakan salep sulfur 5% dan angka kesembuhan pada penelitian Irma Binarso di panti asuhan Semarang mencapai 69,05% dengan menggunakan salep 2-4 dan gameksan 1%.6

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alebiosu dkk tentang uji klinis produk salep yang mengandung Sulfur Benzoyl Peroksida (Sulfur BP) di Nigeria tahun 2003 melaporkan sebanyak 41 (87,2%) dari 47 penderita skabies sembuh dengan aplikasi salep selama 5 minggu.7 Dalam uji klinis tersebut juga mengaplikasikan kombinasi salep yang mengandung Sulfur BP dengan sabun non sulfur pada penderita skabies selama 6 minggu.7 Sebanyak 12 (100%) penderita yang diberikan terapi kombinasi tersebut semuanya sembuh.7 Pada tahun 1940, dilaporkan kasus skabies yang diterapi menggunakan sabun sulfur 18% dalam sabun.8 Dalam 18 bulan sebanyak lebih dari 400 kasus skabies telah diterapi oleh klinik dermatologi Rumah Sakit Ventura Country menggunakan sulfur presipitatum 18% dalam sabun.8

3

sulfur. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan observasi dan studi eksperimental untuk mengetahui perbandingan efektivitas terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dengan salep 3-6 tunggal pada pengobatan skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% lebih efektif dibandingkan salep sulfur 3-6 tunggal pada pengobatan skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura?

1.3 Hipotesis

Terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% lebih efektif dibandingkan salep sulfur 3-6 tunggal pada pengobatan skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbandingan efektivitas terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dengan salep 3-6 tunggal pada pengobatan skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui prevalensi penyakit skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura.

2. Mengetahui distribusi penyakit skabies berdasarkan jenis kelamin di Pondok Pesantren Ummul Qura.

3. Mengetahui distribusi penyakit skabies berdasarkan usia di Pondok Pesantren Ummul Qura.

4. Mengetahui distribusi penyakit skabies berdasarkan tingkat pendidikan di Pondok Pesantren Ummul Qura.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan edukasi kesehatan terutama warga Pondok Pesantren Ummul Qura dan masyarakat sekitar.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Skabies

2.1.1 Definisi

Skabies atau penyakit kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei varietas hominis.9,10,14,17

2.1.2 Etiologi

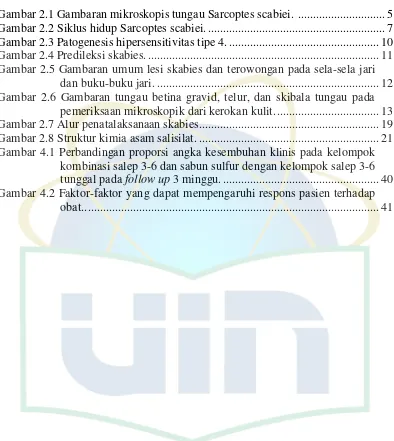

Sarcoptes scabiei adalah arthropoda yang termasuk kelas Arachnida, subclass Acari, ordo Astigmata, family Sarcoptida.14 Tungau ini merupakan parasit obligat yang seluruh siklus hidupnya ada di manusia.9 Arthropoda ini adalah organisme yang bertelur dan ukuran tungau betina dewasa sekitar 0,3-0,45 mm x 0,25-0,35 mm sedangkan tungau jantan dewasa berukuran lebih kecil yaitu sedikit lebih besar dari setengah ukuran tungau betina.14 Tungau dewasa berbentuk oval seperti mutiara, transparan, putih, dan tanpa mata.14,38 Bentuk larva dan nimpa menyerupai tungau dewasa tetapi ukurannya lebih kecil.14 Tungau dewasa memiliki 4 pasang kaki yang pendek sedangkan larva memiliki 3 pasang kaki.14,38

Gambar 2.1 Gambaran mikroskopis tungau Sarcoptes scabiei. Sumber: CDC, 2010. Diakses dari: http://www.cdc.gov/parasites/scabies/index.html.

2.1.2.1Siklus Hidup

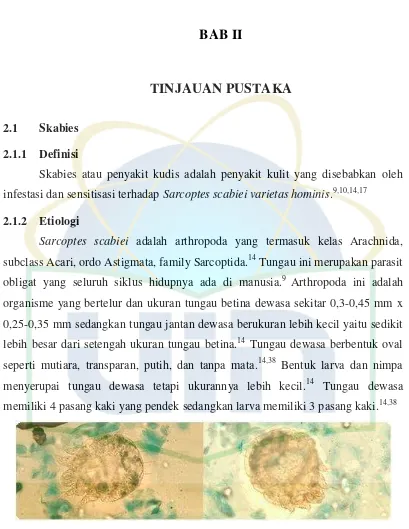

Siklus hidup Sarcoptes scabiei seumur hidup pada kulit manusia.38 Siklus hidup tungau terdiri dari 4 stadium yaitu telur, larva, nimpa dan tungau dewasa.10

2. granulosum kemudian meletakkan telur-telurnya pada 1cm panjang terowongan sekitar 2-3 telur setiap hari.10,38 Bentuk telur oval dengan panjang 0,10 – 0,15 mm. Telur menetas dalam 3 sampai 4 hari.10

3. Setelah telur menetas, larva bermigrasi ke permukaan kulit dan menggali terowongan pendek ke dalam stratum korneum yang disebut molting pouches.10 Larva hanya mempunyai 3 pasang kaki. Stadium larva berlangsung selama 3 sampai 4 hari, kemudian mengalami pergantian kulit.10

4. Setelah berganti kulit, larva berubah menjadi nimpa dengan 4 pasang kaki.10 Larva dan nimpa dapat ditemukan di molting pouches atau di folikel rambut dan terlihat seperti tungau dewasa tetapi lebih kecil.10

7

Gambar 2.2 Siklus hidup Sarcoptes scabiei. Sumber: CDC, 2010. Diakses dari: http://www.cdc.gov/parasites/scabies/biology.html.

Masa inkubasi sebelum timbul gejala klinis pada penderita skabies adalah 3 sampai 6 minggu untuk infestasi yang pertama kali.9 Tetapi mungkin bisa sesingkat 1-2 hari pada kasus infestasi berulang.17

2.1.2.2Transmisi

Tungau ini tidak dapat terbang atau lompat tetapi merayap sejauh 2,5 cm per menit di atas permukaan kulit yang kering.14 Tungau dapat bertahan hidup selama 24 sampai 36 jam pada suhu ruangan dan kelembaban rerata.14 Cara penularan tungau ini dapat secara langsung yaitu kontak langsung antara kulit dengan kulit, kontak seksual atau tidak langsung melalui benda yaitu pakaian, seprai dan lain-lain.14,17 Tranmisi secara tidak langsung melalui benda mati terjadi paling nyata pada crusted scabies.38 Kondisi ini sangat menular dan siapapun yang berada di sekitar penderita berisiko terinfestasi tungau.38 Sekitar 6000 tungau/g per debris dari setiap seprai, lantai, gorden, kursi telah terdeteksi.38 Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa tungau betina yang baru fertilisasi adalah yang paling utama pada transmisi karena tungau betina dewasa jarang meninggalkan terowongan.17 Transmisi utama adalah perpindahan tungau betina yang telah dibuahi.14 Lebih dari 90% tungau yang imatur mati sebelum mencapai tahap tungau dewasa.17

berinfestasi dan terjadi penebalan kulit pada penderita dikarenakan gangguan imun atau respon sensorik.17,21,38

Transmisi langsung dapat terjadi selama 15-20 menit dengan kontak dekat. Pada iklim tropis dengan suhu 30oC dan kelembaban relatif 75%, tungau betina dapat bertahan hidup selama 55-67 jam diluar host.17 Dengan demikian, tungau betina berpontensi untuk bertransmisi secara tidak langsung.17 Telur

Sarcoptes scabiei dapat bertahan hidup pada suhu yang rendah lebih dari 10 hari diluar host.17 Hal ini juga memungkinan telur berpotensi sebagai sumber transmisi.17

2.1.3 Faktor risiko

Faktor-faktor yang berperan dalam kejadian skabies adalah usia, jenis kelamin, ras, hunian padat, higienitas, dan iklim.17 Semua kelompok umur dapat terkena skabies, karena penularan dapat terjadi melalui transimisi langsung dan tidak langsung.33 Pada penelitian Nanda (2014) terdapat hubungan antara umur dengan kejadian skabies, bahwa semakin umur mendekati remaja mempunyai risiko terkena skabies (OR=2,263).20 Beberapa faktor dapat membantu penyebarannya adalah kemiskinan, hygiene yang jelek, seksual promiskuitas, diagnosis yang salah, demografi, ekologi dan derajat sensitisasi individual.34 Tingkat pendidikan juga mempengaruhi prevalensi penyakit di komunitas.5 Individu dengan tingkat pendidikan rendah lebih berisiko tertular penyakit skabies.18

2.1.4 Patogenesis

Tungau, telur, skibala atau feses tungau berperan sebagai iritan yang akan merangsang sistem imun tubuh untuk mengerahkan komponen-komponennya.17,21,35 Selama 3-4 minggu pertama setelah infestasi pertama biasanya asimptomatik. Tetapi pada infestasi berulang, gejala klinis mungkin muncul lebih cepat sekitar 1-2 hari.17

9

berasal dari mastosit.22,24 Mediator-mediator ini menyebabkankan gatal pada kulit.22 Mediator-mediator lain yang juga berperan adalah prostaglandin, kinin dan faktor kemotaktik seperti C5a, histamine, leukotrien.22,24 Faktor kemotaktik akan menarik fagosit ke tempat inflamasi.22,24 Prostaglandin dan kinin meningkatkan permeabilitas endotel sehingga fagosit seperti neutrofil dan monosit akan menghancurkan antigen.22,24

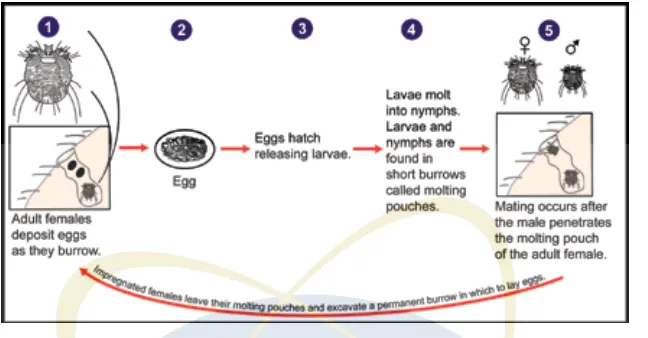

Bila proses inflamasi oleh sistem imun non spesifik belum dapat mengatasi infestasi tungau, maka imunitas spesifik akan terangsang.36 Sistem imun spesifik yang berperan adalah reaksi delayed type hypersensitivity

(Hipersensitivitas tipe lambat) atau Hipersensitivitas tipe 4.17,21

Pada reaksi hipersensitivitas tipe 4, ketika pertama kali terekspos terhadap antigen protein dari Sarcoptes scabiei.17,21 Hasil scabies gene discovery project

didapatkan bahwa alergen Sarcoptes scabiei homolog dengan tungau debu rumah.17 Sel CD4+ mengenali antigen dan terkait dengan molekul kelas II pada permukaan APC kemudian berdiferensiasi dari sel T CD4+ menjadi sel

Th1.22,23,24 Pada skabies respon imun didominasi oleh sel Th1 dengan sel T

CD4+, sedangkan pada crusted scabies respon imun yang mendominasi adalah sel Th2 dan sel efektor predominan di kulit kemungkinan sel T CD8+.17 Beberapa sel Th1 masuk ke sirkulasi dan berada pada pool memori sel T untuk waktu yang lama.22,23,24 Sel-sel Th1 ini akan menyekresikan sitokin terutama IFN- , yang bertanggung jawab terhadap ekspresi hipersensitivitas tipe lambat.22,23,24 Pada analisis level sitokin, rasio IFN- /IL-4 tinggi pada skabies dan menstimulasi

peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).17 Sedangkan pada crusted scabies,

kadar IL-5 dan IL-3 tinggi dan menstimulasi PBMCs.17 Ekspresi hipersensitivitas tipe lambat ini bergantung pada sebagian besar sitokin yang disekresi oleh sel Th1.22,23,24

Sitokin-sitokin yang dihasilkan dan efek yang ditimbulkan adalah sebagai berikut.22,23,24

IL-12 adalah sitokin yang diproduksi makrofag dan sel dendritik. Sekresi sitokin ini menginduksi diferensiasi sel T CD4+ menjadi sel Th1. IL-12 juga merupakan inducer poten dari sekresi IFN- oleh sel T dan sel NK.

Il-2 menyebabkan proliferasi parakrin dan autokrin dari sel T.

TNF dan limfotoksin akan meningkatkan sekresi dari prostasiklin, yang meningkatkan aliran darah dan menyebabkan vasodilatasi lokal. Selain itu, terjadi peningkatan ekspresi P-E-Selektin, molekul adhesi yang mempromosikan penempelan limfosit dan monosit. Efek lain yang ditimbulkan adalah induksi dan sekresi kemokin seoerti IL-8.

Kemokin diproduksi oleh sel T dan makrofag. Kemokin ini akan merekrut lebih banyak lagi leukosit.

Gambar 2.3 Patogenesis hipersensitivitas tipe 4. Sumber: Goldys RA et al.

Immunology 5th Ed, 2003, p 384.

Pada sebuah ekperimen menunjukkan bahwa tungau skabies dapat menurunkan regulasi dari ekspresi banyak sitokin dan molekul adhesi dari sel keratinosit epidermis kulit, fibroblast dermis, dan sel endotel mikrovaskular dermis.17

2.1.5 Gejala klinis

Gejala klinis yang timbul disebabkan oleh reaksi imun host terhadap tunggau betina yang menggali lubang ke dalam kulit dan produk dari tungau.11 Gejala klinis pada skabies adalah sebagai berikut.

11

2. Gatal dapat timbul lebih dari 6 minggu setelah infeksi.9,17,25.

3. Pada individu dengan immune compromised, gatal mungkin tidak ada.17,25

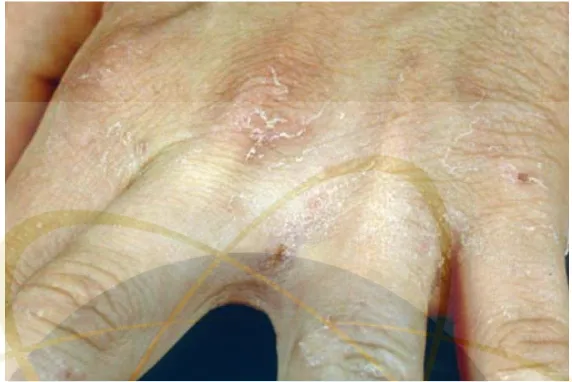

4. Lesi yang paling sering timbul adalah papula kecil.25 Lesi yang timbul adalah papul, vesikel, pustul dan nodul.11

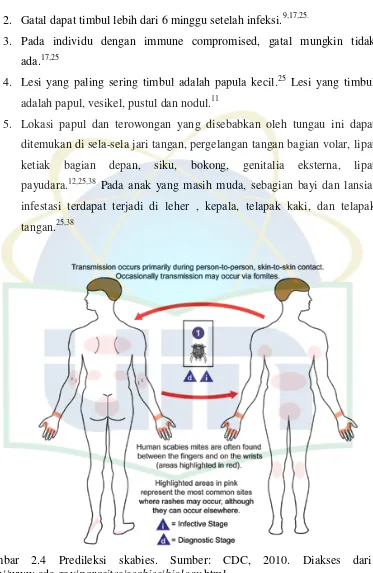

5. Lokasi papul dan terowongan yang disebabkan oleh tungau ini dapat ditemukan di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan bagian volar, lipat ketiak bagian depan, siku, bokong, genitalia eksterna, lipat payudara.12,25,38 Pada anak yang masih muda, sebagian bayi dan lansia, infestasi terdapat terjadi di leher , kepala, telapak kaki, dan telapak tangan.25,38

Gambar 2.4 Predileksi skabies. Sumber: CDC, 2010. Diakses dari: http://www.cdc.gov/parasites/scabies/biology.html

6. Ambang gatal pada setiap individu berbeda. Mungkin pada beberapa individu tidak ada gatal.25 Individu seperti ini disebut sebagai karier.38 7. Luka pada kulit diakibatkan oleh garukan yang berpotensi untuk infeksi

Gambar 2.5 Gambaran umum lesi skabies dan terowongan pada sela-sela jari dan buku-buku jari. Sumber: Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 2012.

2.1.6 Diagnosis

Terdapat 4 tanda kardinal untuk menegakkan diagnosis yaitu sebagai berikut.12

1. Pruritus nokturna, aktivitas tungau lebih tinggi pada malam hari.12,25,26

2. Menyerang manusia secara kelompok, misalnya tinggal di asrama, panti asuhan dan sebagainya.12

3. Adanya terowongan (kunikulus) berwarna putih atau keabu-abuan, garis lurus atau berkelok, panjang sekitar 1 cm, pada ujung terowongan terdapat papul atau vesikel.12 Bentuk terowongan yang pendek, lurus atau kadang berkelok-kelok biasanya sulit ditemukan pada tahap awal penyakit atau penderita memiliki eksoriasis pada lesi.26,38

4. Menemukan tungau pada stadium hidup tungau ini.12,17,25

Diagnosis dapat dibuat dengan menemukan 2 dari 4 tanda kardinal tersebut.12 Pada komunitas di iklim tropis, skabies normal kemungkinan sulit untuk di diagnosis di setiap pasien. Oleh karena itu dibedakan dari penyebab gatal dan bentuk papul.17

13

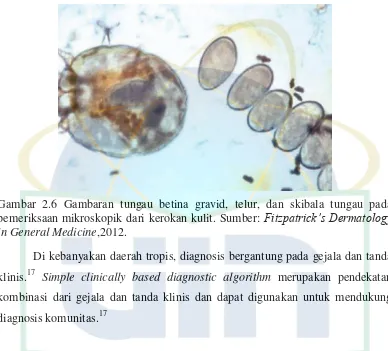

diambil pada terowongan kulit dengan cara dikorek.17,25,38 Kemudian diberi potassium hydroxide dan dilihat di bawah mikroskop.17,25,38 Pemeriksaan penunjang seperti dermatoskop, PCR atau serodiagnosis untuk menegakkan diagnosis tidak digunakan di lingkungan tropis.17

Gambar 2.6 Gambaran tungau betina gravid, telur, dan skibala tungau pada pemeriksaan mikroskopik dari kerokan kulit. Sumber: Fitzpatrick’s Dermatology

in General Medicine,2012.

Di kebanyakan daerah tropis, diagnosis bergantung pada gejala dan tanda klinis.17 Simple clinically based diagnostic algorithm merupakan pendekatan kombinasi dari gejala dan tanda klinis dan dapat digunakan untuk mendukung diagnosis komunitas.17

2.1.7 Tatalaksana

Setelah diagnosis skabies ditegakkan, terapi yang dapat diberikan adalah terapi spesifik yaitu antiskabies dan nonspesifik yaitu manajemen keluhan sekunder akibat gatal, eczema dan kemungkinan pioderma.26

atau disimpan dalam kantong plastik tertutup pada tempat yang hangat selama 2 minggu.38

2.1.7.1Obat Topikal

Obat topikal memiliki efektivitas yang tinggi.17 Prinsip pemilihan obat berdasarkan efektivitas obat dan potensi toksik.26 Obat topikal harus diaplikasikan mulai dari leher ke seluruh tubuh khususnya lipatan pada tangan dan kaki, belahan bokong, umbilikus, di bawah kuku jari tangan dan kuku jari kaki, kecuali mata, mulut dan kulit yang terluka.17,25,26,38 Digunakan selama periode spesifik dan kemudian dibersihkan dari kulit.17 Semua terapi insektisida, aplikasi kedua biasanya setelah 1 minggu terapi awal untuk mengurangi potensi reinfestasi.38 Absorpsi obat salep lebih tinggi pada bayi dan anak-anak dan agen topikal tidak boleh diaplikasikan pada kulit yang hangat atau kulit yang basah setelah mandi.17 Pada negara berkembang, harga obat yang murah seperti sulfur dan benzyl benzoate, lebih sering digunakan.17

a. Permetrin

Permetrin adalah piretroid, sintesis insektisida.16,26 Permetrin merupakan pilihan pertama sebagai pengobatan skabies karena efek toksik yang rendah dan efektif untuk semua stadium hidup tunggau.11,16,17 Permetrin digunakan selama 8-12 jam.11 Pada bayi diaplikasikan kurang dari 6 jam.25 Permetrin tidak direkomendasikan untuk bayi dibawah 2 bulan.26 Wanita hamil, menyusui dan anak dibawah usia 2 tahun pemakaian permetrin dibatasi selama 2 jam pada 2 kali aplikasi dengan jarak 1 minggu.38

Dosis per aplikasi untuk anak usia dibawah 1 tahun 4 g, anak usia 1-4 tahun 8 g, anak usia 5-11 tahun 15 g, anak usia diatas 12 tahun sampai dewasa 30 g, dan dewasa dengan ukuran tubuh besar mungkin membutuhkan lebih dari 60 g.25

b. Lindane

15

pemakaian lindane antara lain pusing, sakit kepala, mual, muntah, gelisah, tremor, disorientasi, lemah, kelopak mata berkedut, kejang, gagal nafas, koma, bahkan kematian.16 Terdapat beberapa bukti bahwa lindane mungkin berpengaruh pada gangguan hematologi seperti anemia aplastic, trombositopenia dan pansitopenia.16 Lindane tidak di rekomendasikan bagi bayi atau anak-anak yang masih kecil.16,25,26

Lindane diaplikasikan selama 12-24 jam dengan dosis untuk anak usia diatas 12 tahun dan dewasa 200 ml untuk setiap pemakaian.25

c. Benzyl Benzoate

Benzyl Benzoate adalah ester dari asam bezoat dan benzyl alcohol yang neurotoksik bagi tungau.16 Benzyl Benzoate dalam lotion diaplikasikan 3 kali dalam 24 jam tanpa mandi.16,17 Iritasi kulit sementara dan rasa terbakar setelah pemakaian biasanya terjadi pada lotion 25%.17 Tidak direkomendasikan untuk ibu hamil atau menyusui, bayi serta anak-anak dibawah 12 tahun karena sering menimbulkan iritasi.16,25 Untuk mengurangi iritas, benzyl benzoate dicairkan sampai 12,5% untuk anak-anak dan 6,25% untuk bayi tetapi efektivitasnya berkurang.17 Dapat menimbulkan dermatitis iritan pada wajah dan skrotum.16

Benzyl Benzoate sangat efektif jika digunakan dengan benar tetapi dapat menimbulkan komplikasi gangguan saraf jika disalahgunakan.16,17

Dosis yang digunakan untuk anak usia diatas 12 tahun dan dewasa adalah 200 ml setiap pemakaian.25

d. Crotamiton

Crotamiton dalam 10 % cream atau lotion digunakan 2 kali sehari selama 5 sampai 7 hari setelah mandi dan berganti pakaian.16,26 Penggunaan crotamiton

e. Malation

Malation adalah insektisida golongan organofosfat yang bekerja dengan cara memblokade enzim kolinesterase secara irreversibel.16 Malation 0,5% diaplikasikan pada kulit selama 24 jam dan diulang setelah 3 sampai 4 hari.17,25

Dosis setiap aplikasi untuk anak usia diatas 1 tahun 20 ml, anak usia 1 sampai 4 tahun 40 ml, anak usia 5 sampai 11 tahun 100 ml, dan anak usia diatas 12 tahun sampai dewasa 200 ml.25 Namun saat ini Malation tidak digunakan lagi karena berpotensi menimbulkan efek samping yang parah.16

f. Sulfur

Sulfur dalam bentuk salep lebih berguna dibandingkan dengan preparat lain.16. Salep Sulfur merupakan obat yang dapat membentuk hidrogen sulfida dan asam pentationat pada jaringan hidup yang bersifat toksik terhadap tungau.32 Sulfur 2-10% dalam bentuk salep dan biasanya 6% lebih sering dipilih, efektif terhadap stadium larva, nimfa dan dewasa tetapi tidak dapat membunuh telur.12,16 Oleh karena itu, pengobatan dengan sulfur presipitatum ini minimal digunakan selama 3 hari agar larva menetas dari telurnya dan dapat dimatikan.12,16,25,26 Sulfur digunakan jika penderita tidak dapat mentolerasi lindane, permetrin atau ivermectin dan direkomendasikan bagi bayi, anak-anak dan ibu hamil.16 Kekurangan dari sulfur ini adalah kurang efektif, menodai pakaian, berbau dan pada keadaan yang panas atau lembab dapat menyebabkan dermatitis iritan.11,26 Sedangkan kelebihan dari sulfur diantaranya murah dan merupakan pilihan sebagai terapi massal.16 Pemakaian sulfur dapat diulang setelah 10 hari jika dibutuhkan.25 Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan salep sulfur adalah kulit kering dan iritasi.27 Kontraindikasi bagi penderita yang memiliki alergi sulfonamide.27

Dosis yang digunakan untuk setiap pemakaian untuk anak usia kurang dari 1 tahun 8 g, anak usia 1-4 tahun 12 g, anak usia 5-11 tahun 25 g, anak usia 12 tahun sampai dewasa 50 g.25

17

2.1.7.2Obat oral

Obat topikal merupakan pilihan pertama, sedangkan oral ivermectin diberikan untuk kasus recurrent, tidak sembuh dengan obat topikal, atau pasien

crusted scabies.17

a. Ivermectin

Ivermectin hampir sama dengan makrolit tertapi tidak memiliki efek antimikroba.16 Ivermectin adalah substrat bagi jalur sitokrom P450 3A4 sehingga perlu diperhatikan jika sedang mengkonsumsi obat yang dapat meningkatkan atau menghambat kerja obat ivermectin.17 Ivermectin menstimulasi asam gamma amino butirat pada ujung saraf presinaps dan meningkatkan ikatan di reseptor postsinaps sehingga menekan konduksi dari impuls saraf pada sinaps saraf-otot tungau.16 Efek samping ivermectin antara lain sakit kepala, gatal, nyeri sendi, nyeri otot, demam, ruam makulopapular, dan limfadenopati.16 Kontraindikasi bagi ibu hamil maupun menyusui, anak usia dibawah 5 tahun atau 15 kg serta pasien yang alergi terhadap ivermectin dan gangguan sistem saraf pusat.16,38

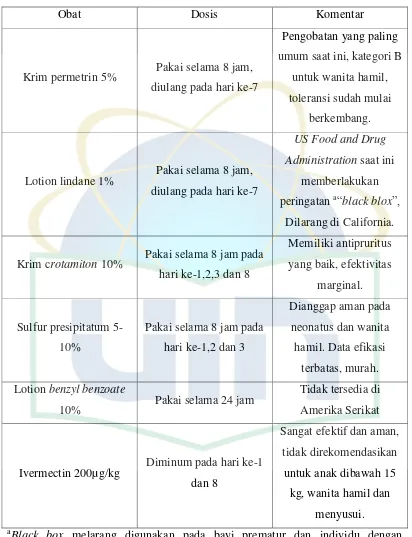

Tabel 2.1 Pengobatan untuk Skabies

Obat Dosis Komentar

Krim permetrin 5% Pakai selama 8 jam, diulang pada hari ke-7

Pengobatan yang paling umum saat ini, kategori B

untuk wanita hamil, toleransi sudah mulai

berkembang.

Lotion lindane 1% Pakai selama 8 jam, diulang pada hari ke-7

Pakai selama 8 jam pada hari ke-1,2 dan 3

Ivermectin 200µg/kg Diminum pada hari ke-1 dan 8 gangguan kejang tidak dikontrol, serta perlu diperhatikan penggunaan pada bayi, anak-anak, dan individu dengan kondisi kulit lain, seperti dermatitis dan psoriasis, dan orang-orang dengan berat kurang dari 50 kg karena mereka mungkin berisiko neurotoksisitas serius.

19

Alur penatalaksanaan skabies

Gambar 2.7 Alur penatalaksanaan skabies. Sumber: Panduan Pelayanan Medis Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (PERDOSKI). 2011.

2.1.8 Komplikasi

Komplikasi yang timbul adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh garukan.17 Bakteri yang menginfeksi jejas pada kulit diantaranya Streptococcus pyogenes, dapat berkembang menjadi glomerulonefritis.17,38

tetapi untuk saat ini belum dapat dibuktikan lebih lanjut.17 Infeksi bakteri sekunder harus diobati dengan antibiotik.16

Limfangitis dan septikemis telah dilaporkan pada crusted scabies.38 Infestasi skabies juga dapat memicu terjadi pemfigoid bulosa.38

2.1.9 Pencegahan

Untuk memutus rantai transmisi skabies, media yang dapat menjadi transmisi tidak langsung seperti pakaian, seprai, dan lain-lain harus dicuci menggunakan air panas diatas 50oC selama 10 menit.17,27

Jika tidak dapat dilakukan, maka pakaian, seprai dan lain-lain serta bahan yang tidak dapat dicuci seperti kasur ditempatkan pada suhu yang panas selama 20 menit atau dimasukkan kedalam plastik selama 5-7 hari minggu.27

2.1.10 Prognosis

Syarat keberhasilan untuk pengobatan skabies adalah sebagai berikut.11 1. Diagnosis yang tepat.

2. Eliminasi tungau menggunakan anti-skabies dengan aplikasi yang tepat. 3. Pengobatan untuk gejala klinis.

4. Pengobatan untuk infeksi sekunder jika ada.

Penyebab pengobatan gagal diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi obat topikal tidak sesuai yang dianjurkan.16 Kesalahan yang sering terjadi adalah pengaplikasian obat topikal hanya pada daerah yang terkena saja tidak dari leher ke seluruh tubuh.16

2. Aplikasi yang tidak adekuat.16

3. Reinfestasi skabies.16 Infestasi kembali skabies ini sering terjadi, kemungkinan disebabkan oleh aplikasi obat topikal kurang, tidak semua penderita skabies teridentifikasi, pengobatan pada seluruh kasus skabies termasuk pasien, tenaga medis, keluarga, dan lainnya gagal, masih terpapar atau kontak dengan individu yang skabies dan penggunaan obat steroid selama masa pengobatan.27

21

Serta menghilangkan faktor predisposisi, prognosis dari penyakit ini adalah baik.11

2.2 Salep 3-6

Salep 3-6 terdiri atas campuran asam salisilat 3% dan sulfur 6%. Obat ini telah dipakai sejak dahulu untuk mengobati skabies.16

2.2.1 Asam Salisilat

Gambar 2. 8 Struktur kimia asam salisilat. Sumber: PubChem. Diakses dari: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Nama kimia 2-Hydroxybenzoic acid, dengan rumus kimia C7H6O3 merupakan senyawa yang diperoleh dari kulit pohon willow putih dan daun dari tanaman wintergreen. Asam salisilat dapat berbentuk bubuk kering, cairan dan butiran kristal berwarna putih dan tidak berbau.

pengobatan halus dan veruka.39 Asam salisilat tidak digunakan untuk sistemik karena dapat menyebabkan efek iritasi yang parah pada mukosa saluran cerna dan jaringan lain.28 Konsentrasi yang tinggi yaitu diatas 20% dapat memberikan efek terbakar pada kulit sehingga penggunaan obat yang berlebihan dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan normal.28

Asam salisilat diabsorpsi secara cepat pada kulit, khususnya jika diaplikasikan dalam bentuk salep.29 Efek samping dari asam salisilat adalah iritasi ringan dan dermatitis kontak, sedangkan pemakaian luas dapat mengakibatkan gejala seperti keracunan asam salisilat sistemik.30 Gejala keracunan asam salisilat diantaranya mual, muntah, rasa tidak enak di epigastrium, tinnitus, gangguan pendengaran, berkeringat, vasodilatasi perifer, takipneu dan hiperpneu.31

2.2.2 Sulfur

Sulfur atau Belerang adalah unsur kimia yang berbentuk zat padat kristal kuning.30 Di alam, belerang ditemukan sebagai unsur murni atau mineral sulfida dan sulfat.30 Belerang dapat berbentuk serbuk kering, cairan, kristal, padatan dan gas.30 Sulfur murni tidak berbau, tetapi dalam bentuk hidrogen sulfida bau seperti telur busuk.30 Yang digunakan ialah sulfur yang terhalus, yaitu sulfur presipitatum (belerang endap) berupa bubuk kuning kehijauan.39

Sulfur bersifat antiseboroik, antiakne, antiskabies, antibakteri positif-Gram, dan anti jamur.39 Biasanya dipakai dalam konsentrasi 4%-20%.39 Sulfur topikal 5-10% dalam bentuk salep digunakan sebagai pengobatan skabies.32 Mekanisme kerja sulfur topikal dengan cara membentuk hidrogen sulfida dan/atau asam polithionik yang mendesak aktivitas germisida (zat pembunuh mikroorganisme) dan toksik bagi Sarcoptes scabiei.32

23

salep sulfur dan sabun non sulfur.7 Sabun sulfur disimpan pada suhu antara 15o -30oC.37 Salep sulfur dikombinasikan dengan asam salisilat dengan perbandingan 1:2. Salep 3-6 terdiri dari 3% asam salisilat dan 6% sulfur, lebih dipilih.12,16 Sebelum memakai salep, bersihkan seluruh tubuh dengan sabun dan air dan keringkan.37 Salep sulfur dioleskan secara lembut di seluruh tubuh mulai dari leher kebawah sebelum tidur selama 3 hari.12,16,25,26,37 Salep sulfur dihapus dengan mandi setelah 24 jam pemakaian salep terkahir, kemudian salep dioleskan kembali.25,37 Penyimpanan salep sulfur pada keadaan tertutup dengan suhu 15o -30oC dan hindari terjadi pembekuan.37

Pada penelitian Moh.Amer (1981) terhadap 22 bayi yang diberi pengobatan salep sulfur 5% didapatkan angka kesembuhan klinis sebanyak 15 orang (68,2%) pada follow up 1 dan 18 orang (81,8%) pada follow up 2.6 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Eka (2004) terhadap 16 santri dari 3 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kendal menggunakan salep sulfur 2-4, didapatkan angka kesembuhan klinis sebanyak 2 orang (12,5%) pada follow up 1, 11 orang (68,8%) pada follow up 2, dan 14 orang (87,5%) pada follow up

2.3 Kerangka teori

25

2.5 Definisi Operasional

Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala

27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian uji klinis untuk mengetahui kecepatan sembuh penyakit skabies dengan terapi kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dibandingkan salep 3-6 tunggal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe selama 3 minggu dimulai dari tanggal 21 Maret 2015 sampai 11 April 2015.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah santri dari Pondok Pesantren Ummul Qura yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Sampel penelitian yang diambil sebanyak jumlah perhitungan sampel.

3.3.1 Jumlah Sampel

Penelitian ini menggunakan rumus besar sampel penelitian analitik kategorik tidak berpasangan sebagai berikut.

√ √

√ √

Keterangan

Z = derivat baku beta 20%= 0,84

P2 = proporsi kesembuhan salep standar menurut pustaka = 0,69 Q2 = 1-P2= 1-0,69= 0,31

P1-P2 = selisih proporsi minimal= 0,20

P1 = proporsi kesembuhan obat yang diuji = P2+0,20 = 0,69+0,20= 0,89 Q1 = 1-P1= 1-0,89 = 0,11

P =

Q = 1- P = 1- 0,79 = 0,21

Berdasarkan rumus tersebut, dibutuhkan minimal 26 orang untuk setiap kelompok perlakuan sehingga jumlah sampel 52 orang.

3.3.2 Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara consecutive sampling. Semua santri yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi termasuk sebagai sampel penelitian sampai jumlah sampel terpenuhi.

Sebagai parameter evaluasi kesembuhan klinis skabies digunakan kontrol positif dan kontrol negatif dengan jumlah kontrol masing-masing 1 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.3.3 Kriteria Sampel

3.3.3.1Kriteria Inklusi

1. Santri dengan gejala klinis skabies dan memenuhi kriteria diagnosis skabies.

2. Santri yang belum mendapatkan pengobatan skabies.

3. Santri Pondok Pesantren Ummul Qura yang bersedia menjadi sampel peneilitian.

4. Santri yang tinggal serta menginap di Pondok Pesantren Ummul Qura.

3.3.3.2Kriteria Ekslusi

29

3.3.3.3Kriteria Drop Out (DO)

1. Santri yang tidak mengikuti pengobatan sesuai anjuran sebagai sampel penelitian.

2. Santri yang mengundurkan diri dari sampel penelitian.

3.4 Variabel

3.4.1 Variabel Bebas

Salep 3-6 dan sabun sulfur 10%

Salep 3-6

Sabun sulfur 10% yaitu Sabun JF Sulfur®

Sabun non-sulfur dan non-antiseptik yaitu Sabun Giv®

3.6 Cara Kerja Penelitian

1. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis skabies kepada seluruh santri.

2. Sampel diambil secara consecutive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

4. Sampel yang terkumpul dibagi menjadi dua kelompok dengan alokasi sampel secara randomisasi sederhana (simple randomization).

5. Kelompok I diberi pengobatan kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dan Kelompok II diberi pengobatan salep 3-6 dan sabun non sulfur maupun nonantiseptik.

6. Aplikasi salep 3-6 sebelum tidur selama 8 jam 3 hari berturut-turut, dioleskan seluruh tubuh mulai dari leher sampai kaki. Sabun sulfur 10% dipakai setiap mandi 2x per hari selama 6 minggu.

7. Observasi pemakaian obat dan dikontrol oleh pengawas pemakai obat dengan catatan harian pemakaian obat masing-masing santri.

8. Setelah 1 minggu dari hari pertama pemakaian obat dilakukan evaluasi klinis dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik kembali untuk menilai kesembuhan penyakit skabies.

9. Jika tidak terdapat kesembuhan klinis skabies maka pengobatan diulang kembali pada hari ke 7.

31

3.8 Manajemen Data

3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis kerja skabies dan menentukan kesembuhan klinis skabies.

3.8.2 Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan SPSS versi 21.

3.8.3 Analisa Data

Analisa perbedaan efektivitas obat dilakukan dengan menggunakan uji Fisher’s Exact.

3.8.4 Rencana Penyajian Data

Data hasil penelitian secara deskriptif dan analitik dalam bentuk tabel, grafik dan gambar.

3.9 Etika Penelitian

a. Mendapat persetujuan untuk melakukan penelitian dari Kaprodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Mendapat persetujuan untuk melakukan penelitian dari Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Mendapat persetujuan untuk melakukan penelitian dari pihak Pondok Pesantren Ummul Qura.

d. Semua subjek penelitian akan diberikan penjelasan secara lisan dan tertulis mengenai tujuan dan cara penelitian.

e. Penelitian ini akan dijalankan setalah mendapatkan persetujuan secara sukarela (informed consent) dari sampel.

33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kulit pada 240 santri Pondok Pesantren Ummul Qura, didapatkan 44 santri skabies dengan 20 santri skabies dengan infeksi sekunder dan 24 santri skabies tanpa infeksi sekunder. Berdasarkan pengambilan sampel dengan consecutive sampling serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan 24 santri memenuhi kriteria tersebut sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel tidak sesuai dengan perhitungan besar sampel yaitu 52 orang. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu penelitian dan kejadian skabies saat pengambilan sampel di Pondok Pesantren Ummul Qura sedikit.

Dari 24 santri sampel penelitian dilakukan alokasi sampel menggunakan

random sampling sehingga didapatkan 13 santri diberikan pengobatan kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur dan 11 santri diberikan pengobatan salep 3-6 tunggal.

4.1 Prevalensi Skabies di pondok pesantren.

Prevalensi Skabies di Pondok Pesanten Ummul Qura dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.12Prevalensi skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura

Kejadian Frekuensi Persentase (%)

Pondok pesantren tempat dilakukan penelitian ini adalah pondok pesantren Ummul Qura di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Dari 240 santri yang diperiksa didapatkan 44 santri (18,3%) yang menderita skabies. Skabies dengan infeksi sekunder sejumlah 20 santri (8,3%) dan skabies tanpa infeksi sekunder sejumlah 24 santri (10%). Prevalensi skabies ini termasuk rendah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka (2004), prevalensi skabies di 3 pondok pesantren wilayah Kendal sebesar 18,1 %.15

Pada penelitian ini, prevalensi skabies yang rendah kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut.

35

2. Berdasarkan observasi, santri tidak tidur menggunakan kasur tetapi tidur di lantai. Peneliti menduga transmisi skabies secara tidak langsung seperti melalui kasur, seprai, dan selimut kejadiannya rendah sehingga transmisi skabies secara langsung lebih berperan yaitu kontak langsung antara kulit dengan kulit pada santri di Pondok Pesantren Ummul Qura.

4.2 Karakteristik penderita

4.2.1 Distribusi penderita berdasarkan jenis kelamin

Distribusi penderita skabies berdasarkan jenis kelamin di Pondok Pesantren Ummul Qura dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.23Distribusi penderita skabies berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Laki-Laki 30 68,2 %

Perempuan 14 31,8 %

Jumlah 44 100,0 %

Dari 44 santri yang menderita skabies, penderita santri laki-laki adalah 30 santri (68,2%), lebih banyak dibandingkan dengan santri perempuan 14 santri (31,8%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eka (2004), jumlah penderita skabies laki-laki 27 santri (84,4%) dan perempuan 5 santri (15,4%).15 Penelitian Suci dkk (2013) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu sebagian besar laki-laki 76 orang (55,1%) dibandingkan perempuan 62 orang (44,9%).18 Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Saleha Sungkar (2014) menunjukkan prevalensi skabies berhubungan dengan jenis kelamin (p=0,048) prevalensi skabies santri laki-laki 66 (57,4%) sedangkan prevalensi skabies santri perempuan 33 (42,9%).5

pakaian bersama berhubungan dengan kejadian skabies.19 Pada penelitian Suci dkk (2013) menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kejadian skabies dengan

personal hygiene (p<0,05).18

4.2.2 Distribusi penderita berdasarkan usia

Menurut Depkes RI (2009), kategori usia adalah sebagai berikut. 1. Masa balita : 0-5 tahun

Berdasarkan kategori usia diatas maka distribusi penderita skabies berdasarkan usia di Pondok Pesantren Ummul Qura dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.34 Distribusi penderita skabies berdasarkan usia

Kelompok usia Frekuensi Persentase

≤ 11 tahun 3 6,8 %

12 - 16 tahun 39 88,6 %

> 16 tahun 2 4,5 %

Jumlah 44 100,0 %

37

berusia 13 tahun sebesar 26,8% diikuti usia 16 tahun sebesar 20,3% , usia 14 tahun 18,1% dan usia 15 tahun 13,8%.18 Penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2014) terdapat hubungan antara umur dengan kejadian skabies. Penelitian tersebut menunjukkan semakin umur responden mendekati remaja mempunyai risiko terkena skabies (OR=2,263).20

Hasil ini sesuai dengan teori prevalensi skabies tertinggi adalah anak-anak sampai remaja, kemudian menurun pada kelompok dewasa muda, dan meningkat kembali pada lansia.17

4.2.3 Distribusi penderita berdasarkan tingkat pendidikan

Distribusi penderita skabies berdasarkan tingkat pendidikan di Pondok Pesantren Ummul Qura dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.45 Distribusi penderita skabies berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) dibandingkan dengan santri MA/SMA sebanyak 6 santri (13,6%). Hasil penelitian ini sesuai dengaan penelitian Ratnasari dan Saleha Sungkar (2014), terdapat perbedaan bermakna (p=0,023) prevalensi skabies pada santri MTS/SMP (58,1%) lebih tinggi dibandingkan santri MA/SMA (41,3%).5 Pada penelitian Suci dkk (2013), kejadian skabies paling banyak pada tingkat pendidikan Wustha/SMP yaitu sebanyak 110 orang (79,7%).18

tertular penyakit skabies.18 Semakin tinggi pendidikan sesorang semakin banyak mendapatkan pelajaran bagaimana cara pencegahan penyakit menular.18

4.3 Hasil Uji Klinis

Uji klinis yang dilakukan hanya pada 24 santri yang skabies dikarenakan 20 santri skabies yang lain sudah mengalami infeksi sekunder. Jumlah responden dengan alokasi random sampling adalah kelompok I yang diberikan pengobatan kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% sebanyak 13 santri dan kelompok II yang diberikan pengobatan salep 3-6 tunggal sebanyak 11 santri.

Penentuan uji klinis sembuh dan tidak sembuh pada santri yang skabies berdasarkan parameter kontrol positif dan kontrol negatif yang diberikan pengobatan obat standar yaitu permetrin. Hasil uji klinis penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.56 Uji beda kesembuhan pada kedua kelompok penelitian.

Follow up Kelompok

39

80%.40 Hasil angka kesembuhan klinis pada penelitian ini didapatkan kelompok dengan perlakuan kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% pada follow up 1 sebanyak 11 santri (84,6%), follow up 2 sebanyak 13 santri (100%), dan follow up

3 sebanyak 10 santri (83,3%).

Angka kesembuhan klinis kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur pada penelitian ini termasuk tinggi pada setiap follow up sesuai dengan uji klinis produk salep di Nigeria (2003) oleh Alebiosu dkk pada 12 penderita skabies mengaplikasikan kombinasi salep Sulfur BP dengan sabun non sulfur selama 6 minggu, didapatkan hasil sebanyak 100% penderita sembuh.7

Hasil angka kesembuhan klinis kelompok dengan perlakuan salep 3-6 tunggal pada penelitian ini menunjukkan pada follow up 1 sebanyak 11 santri (100%), follow up 2 sebanyak 11 santri (100%) dan follow up 3 sebanyak 9 santri (75,0%). Angka kesembuhan klinis salep 3-6 tunggal juga termasuk tinggi.

Sedangkan pada penelitian Moh.Amer (1981) terhadap 22 bayi yang diberi pengobatan salep sulfur 5% didapatkan angka kesembuhan klinis sebanyak 15 orang (68,2%) pada follow up 1 dan 18 orang (81,8%) pada follow up 2.6 Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka (2004) terhadap 16 santri dari 3 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kendal menggunakan salep sulfur 2-4 selama 3 hari berturut-turut dengan observasi selama 3 minggu, didapatkan angka kesembuhan klinis sebanyak 2 orang (12,5%) pada follow up 1, 11 orang (68,8%) pada follow up 2, dan 14 orang (87,5%) pada follow up 3.15

Selisih perbedaan kesembuhan pada kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dengan salep 3-6 tunggal yang kecil kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Jumlah sampel sedikit dan waktu penelitian yang kurang sehingga hasil perbandingan proporsi kesembuhan antar kedua kelompok menjadi tidak bermakna secara statistik (p>0,05).

sulfur.7 Pada penelitian ini sabun sulfur digunakan selama 3 minggu, sehingga efektivitas sabun tidak dapat dinilai.

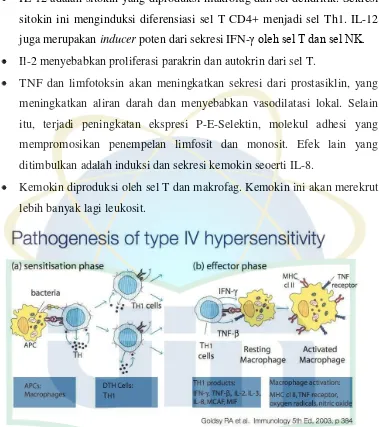

Gambar 4.19Perbandingan proporsi angka kesembuhan klinis pada kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur dengan kelompok salep 3-6 tunggal pada kesembuhan antar kelompok konstan 100% sehingga uji statistik tidak dapat dilakukan. Hal ini juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan.

Berdasarkan jumlah santri yang sembuh pada follow up 1, kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% sebesar 84,6% sedangkan kelompok salep 3-6 tunggal sebesar 100%. Demikian juga pada follow up 2, jumlah santri yang sembuh pada kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% sebesar 100% dan kelompok salep 3-6 tunggal sebanyak 100%. Sedangkan pada follow up

3, kelompok kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% sebesar 83,3% dan kelompok salep 3-6 tunggal sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa baik kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% maupun salep 3-6 tunggal efektif dalam mengobati skabies karena tidak terdapat perbedaan efektivitas pengobatan yang

84,6

Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3

41

signifikan di setiap follow up antar kedua kelompok berdasarkan jumlah santri yang sembuh.

Pada follow up 1 didapatkan angka kesembuhan klinis kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur sebesar 84,6 % dan salep 3-6 tunggal sebesar 100%. Hal disebabkan oleh berbagai respons pasien yang berbeda terhadap obat. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi respons pasien terhadap obat diantaranya sebagai berikut.41

Gambar 4.210Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respons pasien terhadap obat. Sumber: Farmakologi dan Terapi, FKUI,2007.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sampel penelitian tidak memenuhi perhitungan besar sampel. Hal ini dikarenakan waktu penelitian yang kurang dan kejadian skabies saat pengambilan sampel di Pondok Pesantren Ummul Qura sedikit.

43

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prevalensi penyakit skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura sebesar 18,3%.

2. Distribusi penyakit skabies berdasarkan jenis kelamin di Pondok Pesantren Ummul Qura, lebih banyak pada laki-laki yaitu sebesar 68,2% dibandingkan perempuan 31,8%.

3. Distribusi penyakit skabies berdasarkan usia di Pondok Pesantren Ummul Qura, lebih banyak pada kelompok usia 12-16 tahun yaitu sebesar 88,6%.

4. Distribusi penyakit skabies berdasarkan tingkat pendidikan di Pondok Pesantren Ummul Qura, lebih banyak pada tingkat pendidikan MTS/SMP yaitu sebesar 86,4%.

5. Tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik pada perbandingan efektivitas kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% dengan salep 3-6 tunggal dalam pengobatan skabies di Pondok Pesantren Ummul Qura. Angka kesembuhan klinis kombinasi salep 3-6 dan sabun sulfur 10% pada follow up 1 sebesar 84,6%, follow up 2 sebesar 100%, dan follow up 3 sebesar 83,3%, sedangkan angka kesembuhan klinis salep 3-6 tunggal pada follow up 1 sebanyak 11 santri (100%), follow up 2 sebanyak 11 santri (100%) dan follow up 3 sebanyak 9 santri (75,0%). 6. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terapi

5.2 Saran

1. Dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan jumlah sampel lebih banyak sesuai rumus penelitian analitik. Dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan waktu yang lebih lama untuk observasi. 2. Dilakukan penelitian lanjutan untuk menilai efek samping dari obat

salep sulfur 6%.

45

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan RI. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan RI. Jakarta;1987.

2. Kristina RS. Pengaruh Sanitasi Lingkungan dan Personal Hygiene Terhadap Kejadian Penyakit Skabies Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Berobat Ke Klinik Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Medan[Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara; 2012.

3. Tabri F. Skabies Pada Bayi dan Anak. Dalam : Boediardja SA, Sugito TL, Kurniati DD, Elandari, editor. Infeksi Kulit Pada Bayi dan Anak. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2003. h. 62-80

4. Saleha S. Skabies. Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia; 1995. h. 4-9.

5. Amajida FR, Saleha S. Prevalensi Skabies dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Di Pesantren X, Jakarta Timur. eJKI. Vol. 2, No.1, April 2014. Diperoleh tanggal 25 Februari 2015 dari http://www.journal.ui.ac.id. 6. Binarso I. Skabies di panti asuhan se Kota Madya Semarang Hasil perbandingan pengobatan salep 2-4 dan gameksan 1%. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Bagian Kulit dan Kelamin;1991. 7. CO Alebiosu, A Ogunledun, DS Ogunleye. A Report of Clinical Trial

Conducted on Toto Ointment and Soap Products. J Natl Med Assoc. 2003 Jan; 95(1): 95–105.

8. Harold PT. Scabies: Its Treatment With a Special Sulfur Soap. Cal West Med. 1940 Dec; 53(6): 271–272.

9. Olivier C. Scabies. N Engl J Med 2006; 354(16):1718-27.

10.Saleha S. Buku Ajar Parasitologi Kedokteran. Ed 4. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2008.

12.Ronny PH. Skabies. Dalam: Adhi D, Mochtar H, Siti A, editor. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Ed 6. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2010. 13.GR Scott. European Guideline for The Magement of Scabies. Int J STD

AIDS. 2011 Jun;22(6):301-3.

14.CDC. Scabies. 2010. Available from: http://www.cdc.gov.

15.Eka NC. Uji Banding Efektifitas Krim Permetrin 5% dan Salep 2-4 Pada Pengobatan Skabies[Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro; 2004. 16.K Karthikeyan. Treatment of Scabies: Newer Perspectives. Postgrad Med J

2005;81:7-11.

17.RJ Hay, AC Steer, D Engelman, S Walton. Scabies In The Developing World – Its Prevalence, Complications, And Management. Clin Microbiol Infect 2012; 18:313-23.

18.Suci CA, Rima S, Gayatri. Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Skabies Di Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum, Palarik Air Pecah, Kecamatan Koto Tangah Padang Tahun 2013. Jurnal Kesehatan Andalas,2013;2(3):164-7. Diakses pada tanggal 6 Juni 2015 dari http://www.jurnal.fk.unand.ac.id.

19.Riris NR. Hubungan Antara Faktor Pengetahuan dan Perilaku dengan Kejadian Skabies Di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta[Skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2010.

20.Nanda IWH. Hubungan Karakteristik, Faktor Lingkungan dan Perilaku Dengan Kejadian Skabies di Pondok Pesantren Darul Amanah Desa Kabunan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. 2014. Diakses pada tanggal 6 Juni 2015 dari http://www.eprints.dinus.ac.id.

21.Megan B. Scabies. Medscape. Diakses pada tanggal 19 Juni 2015 dari http://www.medscape.com.

22.Karnen GB. Imunologi Dasar. Edisi 9. Jakarta: Balai Penerbit FKUI;2010. h.380-95.

23.Kumar, Abbas, Fausto. Robins and Cotran: Pathologic Basis of Disease. Ed.7. China: Elsevier Saunders;2005.

47

25.The International Foundation For Dermatology. Management of Scabies. 2015. Diakses pada tanggal 19 Juni 2015 dari http://www.ifd.org.

26.WA Dodd. Itching Skin in Children. BCMJ, Vol. 46, No.10, December 2004. h.510-515.

27.Michigan Departement of Community Health. Scabies Prevention and Control Manual. May 2005.

28.American Society of Health-System Pharmacists. American Hospital Formulary Service: Drug Information. GK McEvoy(ed.). 2007. h.3545 29.JG Hardman, LE Limbird. Goodman and Gilman’s The Pharmacological

Basis of Therapeutics. Edisi 10. New York, NY: McGraw-Hill;2001. h.700 30.Martindale. Dermatological Agents. Dalam: Martindale The Extra

Pharmacooeia. Edisi 29. London: The Pharmaceutical Press; 1989:931-33. 31.International Programme on Chemical Safety. Poisons Information

Monograph: Salicylic Acid (PIM 642). 1998. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015 dari http://www.inchem.org.

32.American Society of Health-System Pharmacists. American Hospital Formulary Service:Drug Information. Bethesda, MD. 2011.

33.Brown RG, Bruns T. Lecture Notes Dermatology. Edisi 8. Jakarta:Penerbit Erlangga;2002. h.42-47.

34.Marwali H. Penyakit Kulit. Jakarta: Gramedia;2008. h.100.

35.Thomas PH. Clinical Dermatology. China: Mosby;2003. h.497-505.

36.Siti BK. Imunologi: Diagnosis dan Prosedur Laboratorium. Jakarta: Balai Penerbit FKUI;2007. h:182

37.Anonymous. Sulfur (Topikal). Drugs. 1993. Diakses pada tanggal 23 Juni 2015 dari http://www.drugs.com.

38.Lowell AG, Stephen IK, Barbara AG, Amy SP, David JL, Klaus W. Skabies. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. Ed 8. Mc Graw Hill;2012. h. 2569-72.

39.Adhi D. Pengobatan topikal dalam bidang dermatologi. Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia;1994.

49

Lampiran 1

Surat Permohonan EthicalApproval Penelitian

51

53

55

Lampiran 6 Dokumentasi Follow Up

Pemeriksaan Fisik Follow Up 1 Follow Up 2 Follow Up 3

Kontrol Positif

57

(Lanjutan)

Pemeriksaan Fisik Follow Up 1 Follow Up 2 Follow Up 3

Sampel 1

Lampiran 7 Hasil Uji Statistik

KELOMPOK PERLAKUAN * FOLLOW UP 1 Crosstabulation

FOLLOW UP 1 Total

Continuity Correctionb .381 1 .537

Likelihood Ratio 2.606 1 .106

Fisher's Exact Test .482 .283

Linear-by-Linear

Association 1.769 1 .183

N of Valid Cases 24

59

a. No statistics are computed because FOLLOW UP 2 is a constant.

KELOMPOK PERLAKUAN * FOLLOW UP 3 Crosstabulation

FOLLOW UP 3 Total

KELOMPOK PERLAKUAN * FOLLOW UP 2 Crosstabulation

(lanjutan)

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig. (2-sided)

Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square .087a 1 .769

Continuity Correctionb .000 1 1.000

Likelihood Ratio .087 1 .768

Fisher's Exact Test 1.000 .585

Linear-by-Linear

Association .083 1 .773

N of Valid Cases 24