PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN

PADA PRODUK SABUN CAIR

Oleh :

Hangga Damai Putra Gandasasmita

C34104075

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2009

RINGKASAN

HANGGA DAMAI PUTRA GANDASASMITA. C34104075. Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair. Dibimbing Oleh LINAWATI HARDJITO.

Permintaan konsumen terhadap sabun cair cenderung meningkat dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan sabun batang. Semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan sabun pada saat ini, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun pun semakin bervariasi. Oleh karena itu, produsen sabun berlomba-lomba mencari formula sabun untuk memproduksi sabun yang ekonomis, higienis, tidak membahayakan kesehatan, mudah diolah, mudah didapat dan memiliki nilai jual yang terjangkau. Penambahan bahan alami yang aman bagi kesehatan seperti kitosan dan karagenan pada sabun cair perlu dikembangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari formulasi sabun cair dengan penambahan kitosan dan karagenan, mempelajari pengaruh dari kombinasi kitosan dan karagenan terhadap karakteristik sabun cair yang dihasilkan, mengetahui efek melembabkan dari kitosan dan karagenan, dan membandingkan produk sabun cair yang dihasilkan dengan produk yang ada di pasaran.

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Penelitian tahap pertama bertujuan untuk melihat kombinasi karagenan dan kitosan terhadap karakteristik sabun cair dan menentukan formulasi terbaik pembuatan sabun cair. Pada tahap ini, perlakuan sabun cair dilakukan terhadap karagenan dan kitosan. Masing-masing perlakuan, diuji karakteristiknya dengan pengujian fisik (bobot jenis dan kelembaban) dan kimia (pH). Formulasi yang terpilih kemudian dipergunakan pada penelitian tahap kedua. Pada penelitian tahap kedua, formulasi yang terpilih dibandingkan karakteristiknya dengan kontrol positif (sabun cair komersial merk Dove) dan kontrol negatif (formulasi sabun cair tanpa karagenan dan kitosan). Pengujian yang dilakukan meliputi uji fisik (kelembaban dan bobot jenis), uji kimia (pH dan kadar alkali bebas), uji mikrobiologi (angka lempeng total), dan uji organoleptik (mutu hedonik).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi stok kitosan dan karagenan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot jenis sabun cair, dan perbedaan konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap pH sabun cair yang dihasilkan. Sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok kitosan 5 % dan stok karagenan 4 % menghasilkan kelembaban yang terbaik dibandingkan sabun cair yang lainnya.

PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN

PADA PRODUK SABUN CAIR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Hangga Damai Putra Gandasasmita C34104075

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

1. Judul Penelitian : PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN PADA PRODUK SABUN CAIR

2. Nama Mahasiswa : Hangga Damai Putra Gandasasmita

3. NIM : C34104075

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Linawati Hardjito, M.Sc.

NIP. 131 664 395

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc

NIP. 131 578 799

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair”. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Linawati Hardjito M.Sc selaku pembimbing skripsi atas segala arahan dan bantuan baik materil maupun non-materil selama penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Ir. Nurjanah, MS. dan Dra. Pipih Suptijah, MBA. atas kesediaannya menjadi tim penguji.

3. Dosen, staf dan Laboran Departemen THP atas bantuannya selama penulis menjalani pendidikan di IPB.

4. Mama dan Papa, Babal dan Kakak serta kedua keponakanku, Salsa dan Adit atas doa dan kasih sayang yang diberikan.

5. Teman-teman di laboratorium Bioteknologi Hasil Perairan : Alif, Enif, Mbak Dian, Ian, Mbak Wiwit, Mbak Rahma, Febri, Luthfi, Rinto, Jamil, Nazar dan Adrian..

6. Bu Ika selaku laboran di PAU, IPB.

7. Anne Prasastyane, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa pada penulis.

8. Teman-teman Lab Ombenk (Mas Ismail, Erlangga, Yugha, An`im, Anang, Nuzul, Windhy, Andi, Boby, Nicolas) atas bantuan dan semangatnya. 9. Bunda Menik, Mas Pepi, Mas Aji, Pakde Trijoko, Mbak Yella, Mbak

10.Keluarga besar THP 41 atas kebersamaan, keceriaan dan kekompakkannya selama ini.

11.Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian semoga dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Februari 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1986 sebagai putra kedua dari pasangan Bapak Bustanuddin Wahid dan Ibu Dwi Hatmi.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Gedong pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, penulis diterima di SLTPN 103 Jakarta dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2001. Penulis Melanjutkan pendidikan di SMUN 98 Jakarta dari tahun 2001 hingga 2004. Tahun 2004, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan (Himasilkan) sebagai pengurus Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (2004-2005), Kepala Departemen Pengabdian Mahasiswa dan Masyarakat (2005-2006), Wakil Ketua (2006) dan Ketua (2007). Penulis juga pernah mewakili IPB pada Kemah Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2007. Penulis juga pernah menjadi asisten pada mata kuliah Bioteknologi Hasil Perairan tahun ajaran 2007/2008.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 3

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kitosan... 4

2.1.1. Sumber kitosan ... 4

2.1.2. Struktur dan sifat kitosan ... 5

2.1.3. Aplikasi kitosan... 6

2.2. Karagenan ... 7

2.2.1. Sumber karagenan ... 8

2.2.2. Struktur dan sifat karagenan ... 10

2.2.3. Aplikasi karagenan ... 13

2.3. Minyak Kelapa ... 13

2.4. Sabun Cair ... 15

2.5. Formulasi Sabun Cair ... 17

2.5.1. Bahan pengental ... 17

2.5.2 Stabilizer ... 18

2.5.3. Bahan pelembab ... 18

2.6. Kulit Manusia ... 18

3. METODOLOGI ... 21

3.1. Waktu dan Tempat ... 21

3.2. Alat dan Bahan ... 21

3.3. Penelitian Tahap Pertama ... 21

3.4. Penelitian Tahap Kedua... 24

3.5. Metode Pengujian ... 24

3.5.1.Uji fisik ... 24

3.5.1.1. Bobot jenis, 25 oC (SNI 06-4085-1996) ... 24

3.5.1.2. Kelembaban produk (water holding capacity) ... 24

3.5.2.1. pH (SNI 06-4085-1996)... 25

3.5.2.2. Kadar alkali bebas (SNI 06-4085-1996) ... 25

3.5.3. Uji mikrobiologi (SNI 06-4085-1996) ... 26

3.5.4. Organoleptik (Rahayu 1998) ... 26

3.5.5. Rancangan percobaan ... 27

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 29

4.1. Penelitian Tahap Pertama ... 29

4.1.1. Formulasi sabun cair ... 29

4.1.2. Pengujian karakteristik ... 30

4.1.2.1. Uji bobot jenis, 25 oC ... 31

4.1.2.2. Uji pH ... 32

4.1.2.3. Uji kelembaban (water holding capacity) ... 34

4.2. Penelitian Tahap Kedua... 36

4.2.1. Uji organoleptik ... 37

4.2.1.1. Kesukaan panelis terhadap penampakan sabun cair ... 37

4.2.1.2. Kesukaan panelis terhadap kekentalan sabun cair ... 39

4.2.1.3. Kesukaan panelis terhadap banyak busa sabun cair ... 40

4.2.1.4. Kesukaan panelis terhadap post effect sabun cair ... 42

4.2.1.5. Kesukaan panelis terhadap penilaian umum sabun cair ... 44

4.2.2. Pengujian karakteristik ... 45

4.2.2.1. Uji Bobot Jenis, 25 oC ... 45

4.2.2.2. Uji pH ... 47

4.2.2.3. Uji kelembaban ... 47

4.2.3. Uji mikrobiologi (SNI 06-4085-1996) ... 49

4.3.4. Uji kadar alkali bebas ... 50

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

5.1. Kesimpulan ... 52

5.2. Saran ... 53

DAFTAR PUSTAKA ... 54

PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN

PADA PRODUK SABUN CAIR

Oleh :

Hangga Damai Putra Gandasasmita

C34104075

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2009

RINGKASAN

HANGGA DAMAI PUTRA GANDASASMITA. C34104075. Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair. Dibimbing Oleh LINAWATI HARDJITO.

Permintaan konsumen terhadap sabun cair cenderung meningkat dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan sabun batang. Semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan sabun pada saat ini, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun pun semakin bervariasi. Oleh karena itu, produsen sabun berlomba-lomba mencari formula sabun untuk memproduksi sabun yang ekonomis, higienis, tidak membahayakan kesehatan, mudah diolah, mudah didapat dan memiliki nilai jual yang terjangkau. Penambahan bahan alami yang aman bagi kesehatan seperti kitosan dan karagenan pada sabun cair perlu dikembangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari formulasi sabun cair dengan penambahan kitosan dan karagenan, mempelajari pengaruh dari kombinasi kitosan dan karagenan terhadap karakteristik sabun cair yang dihasilkan, mengetahui efek melembabkan dari kitosan dan karagenan, dan membandingkan produk sabun cair yang dihasilkan dengan produk yang ada di pasaran.

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Penelitian tahap pertama bertujuan untuk melihat kombinasi karagenan dan kitosan terhadap karakteristik sabun cair dan menentukan formulasi terbaik pembuatan sabun cair. Pada tahap ini, perlakuan sabun cair dilakukan terhadap karagenan dan kitosan. Masing-masing perlakuan, diuji karakteristiknya dengan pengujian fisik (bobot jenis dan kelembaban) dan kimia (pH). Formulasi yang terpilih kemudian dipergunakan pada penelitian tahap kedua. Pada penelitian tahap kedua, formulasi yang terpilih dibandingkan karakteristiknya dengan kontrol positif (sabun cair komersial merk Dove) dan kontrol negatif (formulasi sabun cair tanpa karagenan dan kitosan). Pengujian yang dilakukan meliputi uji fisik (kelembaban dan bobot jenis), uji kimia (pH dan kadar alkali bebas), uji mikrobiologi (angka lempeng total), dan uji organoleptik (mutu hedonik).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi stok kitosan dan karagenan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot jenis sabun cair, dan perbedaan konsentrasi karagenan berpengaruh nyata terhadap pH sabun cair yang dihasilkan. Sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok kitosan 5 % dan stok karagenan 4 % menghasilkan kelembaban yang terbaik dibandingkan sabun cair yang lainnya.

PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN

PADA PRODUK SABUN CAIR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Hangga Damai Putra Gandasasmita C34104075

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

1. Judul Penelitian : PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARAGENAN PADA PRODUK SABUN CAIR

2. Nama Mahasiswa : Hangga Damai Putra Gandasasmita

3. NIM : C34104075

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Linawati Hardjito, M.Sc.

NIP. 131 664 395

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc

NIP. 131 578 799

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pemanfaatan Kitosan dan Karagenan pada Produk Sabun Cair”. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Linawati Hardjito M.Sc selaku pembimbing skripsi atas segala arahan dan bantuan baik materil maupun non-materil selama penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Ir. Nurjanah, MS. dan Dra. Pipih Suptijah, MBA. atas kesediaannya menjadi tim penguji.

3. Dosen, staf dan Laboran Departemen THP atas bantuannya selama penulis menjalani pendidikan di IPB.

4. Mama dan Papa, Babal dan Kakak serta kedua keponakanku, Salsa dan Adit atas doa dan kasih sayang yang diberikan.

5. Teman-teman di laboratorium Bioteknologi Hasil Perairan : Alif, Enif, Mbak Dian, Ian, Mbak Wiwit, Mbak Rahma, Febri, Luthfi, Rinto, Jamil, Nazar dan Adrian..

6. Bu Ika selaku laboran di PAU, IPB.

7. Anne Prasastyane, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa pada penulis.

8. Teman-teman Lab Ombenk (Mas Ismail, Erlangga, Yugha, An`im, Anang, Nuzul, Windhy, Andi, Boby, Nicolas) atas bantuan dan semangatnya. 9. Bunda Menik, Mas Pepi, Mas Aji, Pakde Trijoko, Mbak Yella, Mbak

10.Keluarga besar THP 41 atas kebersamaan, keceriaan dan kekompakkannya selama ini.

11.Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian semoga dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Februari 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1986 sebagai putra kedua dari pasangan Bapak Bustanuddin Wahid dan Ibu Dwi Hatmi.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Gedong pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, penulis diterima di SLTPN 103 Jakarta dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2001. Penulis Melanjutkan pendidikan di SMUN 98 Jakarta dari tahun 2001 hingga 2004. Tahun 2004, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan (Himasilkan) sebagai pengurus Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (2004-2005), Kepala Departemen Pengabdian Mahasiswa dan Masyarakat (2005-2006), Wakil Ketua (2006) dan Ketua (2007). Penulis juga pernah mewakili IPB pada Kemah Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2007. Penulis juga pernah menjadi asisten pada mata kuliah Bioteknologi Hasil Perairan tahun ajaran 2007/2008.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 3

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kitosan... 4

2.1.1. Sumber kitosan ... 4

2.1.2. Struktur dan sifat kitosan ... 5

2.1.3. Aplikasi kitosan... 6

2.2. Karagenan ... 7

2.2.1. Sumber karagenan ... 8

2.2.2. Struktur dan sifat karagenan ... 10

2.2.3. Aplikasi karagenan ... 13

2.3. Minyak Kelapa ... 13

2.4. Sabun Cair ... 15

2.5. Formulasi Sabun Cair ... 17

2.5.1. Bahan pengental ... 17

2.5.2 Stabilizer ... 18

2.5.3. Bahan pelembab ... 18

2.6. Kulit Manusia ... 18

3. METODOLOGI ... 21

3.1. Waktu dan Tempat ... 21

3.2. Alat dan Bahan ... 21

3.3. Penelitian Tahap Pertama ... 21

3.4. Penelitian Tahap Kedua... 24

3.5. Metode Pengujian ... 24

3.5.1.Uji fisik ... 24

3.5.1.1. Bobot jenis, 25 oC (SNI 06-4085-1996) ... 24

3.5.1.2. Kelembaban produk (water holding capacity) ... 24

3.5.2.1. pH (SNI 06-4085-1996)... 25

3.5.2.2. Kadar alkali bebas (SNI 06-4085-1996) ... 25

3.5.3. Uji mikrobiologi (SNI 06-4085-1996) ... 26

3.5.4. Organoleptik (Rahayu 1998) ... 26

3.5.5. Rancangan percobaan ... 27

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 29

4.1. Penelitian Tahap Pertama ... 29

4.1.1. Formulasi sabun cair ... 29

4.1.2. Pengujian karakteristik ... 30

4.1.2.1. Uji bobot jenis, 25 oC ... 31

4.1.2.2. Uji pH ... 32

4.1.2.3. Uji kelembaban (water holding capacity) ... 34

4.2. Penelitian Tahap Kedua... 36

4.2.1. Uji organoleptik ... 37

4.2.1.1. Kesukaan panelis terhadap penampakan sabun cair ... 37

4.2.1.2. Kesukaan panelis terhadap kekentalan sabun cair ... 39

4.2.1.3. Kesukaan panelis terhadap banyak busa sabun cair ... 40

4.2.1.4. Kesukaan panelis terhadap post effect sabun cair ... 42

4.2.1.5. Kesukaan panelis terhadap penilaian umum sabun cair ... 44

4.2.2. Pengujian karakteristik ... 45

4.2.2.1. Uji Bobot Jenis, 25 oC ... 45

4.2.2.2. Uji pH ... 47

4.2.2.3. Uji kelembaban ... 47

4.2.3. Uji mikrobiologi (SNI 06-4085-1996) ... 49

4.3.4. Uji kadar alkali bebas ... 50

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

5.1. Kesimpulan ... 52

5.2. Saran ... 53

DAFTAR PUSTAKA ... 54

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1. Aplikasi dasar kitosan ... 7

2. Spesifikasi mutu karagenan ... 10

3. Unit-unit monomer karagenan ... 13

4. Daya kelarutan karagenan pada berbagai media pelarut ... 13

5. Syarat mutu sabun cair ... 16

6. Formula yang digunakan pada penelitian tahap pertama ... 23

7. Komposisi media Plate Count Agar (PCA) ... 25

8. Hasil formulasi sabun cair ... 29

9. Hasil pengujian bobot jenis (g/ml) ... 31

10. Hasil pengujian tingkat keasaman ... 33

11. Hasil pengujian kelembaban (persentase berat produk) ... 34

12. Hasil pengujian bobot jenis produk tahap kedua ... 45

13. Hasil pengujian pH produk tahap kedua ... 47

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kulit merupakan salah satu bagian yang terpenting dari tubuh kita yang melindungi bagian dalam tubuh dari gangguan fisik maupun mekanik, gangguan panas atau dingin, gangguan sinar radiasi atau sinar ultraviolet, gangguan kuman, bakteri, jamur, atau virus. Kulit juga berfungsi sebagai tempat keluarnya keringat atau sisa metabolisme dalam tubuh, fungsi pengindera serta pengatur suhu tubuh.

Kulit merupakan bagian tubuh paling luar yang sering terkena pengaruh dari lingkungan sekitarnya dan dipengaruhi oleh metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Berbagai faktor baik dari luar tubuh (eksternal) maupun dari dalam tubuh (internal) diantaranya udara kering, sinar matahari terik, angin keras, umur lanjut, berbagai penyakit kulit maupun penyakit dalam tubuh dan lain sebagainya akan mempengaruhi struktur dan fungsi kulit. Secara alamiah kulit mempunyai mekanisme untuk menjaga struktur dan fungsinya hanya saja terkadang pengaruh negatif yang ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi (Wasitaatmadja 1997). Hal tersebut memicu kebutuhan akan perlindungan non-alamiah yaitu perlindungan dengan menggunakan kosmetika pelembab seperti sabun.

Sabun adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun dapat berwujud padat atau cair. Sabun cair adalah bahan yang komponen utamanya trigliserida dan sabun cair ini mampu mengemulsikan air, kotoran/minyak. Sabun cair efektif untuk mengangkat kotoran yang menempel pada permukaan kulit baik yang larut air maupun larut lemak.

Permintaan konsumen terhadap sabun cair cenderung meningkat dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan sabun batang. Watkinson (2000) melaporkan bahwa perbandingan pasar sabun padat:sabun cair pada akhir Juli 2000 adalah 60:40, sedangkan pada tahun 1994 sebesar 80:20. Tetapnya permintaan sabun batang di internasional disebabkan karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan sabun cair dan shower gels daripada sabun batang.

menguntungkan, praktis serta ekonomis bagi konsumen dan produksi sabun cair

lebih mudah dan menguntungkan bagi produsen (Watkinson 2000). Dari 26 sampel kamar mandi umum yang diobservasi, sabun cair diketahui

memberikan hasil negatif terhadap kandungan bakteri, sedangkan 84 sampel sabun batang yang diperoleh memberikan hasil yang positif (Nix 2005).

Semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan sabun pada saat ini, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun pun semakin bervariasi. Oleh karena itu, produsen sabun berlomba-lomba mencari formula sabun untuk memproduksi sabun yang ekonomis, higienis, tidak membahayakan kesehatan, mudah diolah, mudah didapat dan memiliki nilai jual yang terjangkau.

Penambahan bahan alami yang aman bagi kesehatan pada sabun cair perlu dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh positif atau fungsi tertentu terhadap sabun cair yang dihasilkan. Fungsi tersebut antara lain memberikan kesan halus, kesan lembut, melembabkan kulit dan memiliki aktivitas antibakteri bila digunakan. Selain itu, dengan penambahan bahan alami tersebut diharapkan dapat memperbaiki tekstur dan penampakan serta kandungan kimia sabun cair. Salah satu produk hasil perairan yang memiliki fungsi tersebut yaitu kitosan dan karagenan.

Dalam bidang kosmetik, pemanfaatan kitosan telah diaplikasikan sebagai humektan, thickening agent (pengental), stabilizer dan pelembab (Lang dan Clausen 1989). Menurut Rinaudo (2006), kitosan memiliki efek melembabkan dan melembutkan pada kulit. Pemanfaatan kitosan dalam industri kosmetik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengolahan limbah cangkang crustacea menjadi kitin dan kitosan. Kitosan juga berpotensi melawan patogen yang ada dalam air khususnya bakteri Gram negatif (Chung et. al. 2003 dalam Pendrianto 2008).

Penelitian mengenai penambahan karagenan dan kitosan pada formulasi sabun cair perlu dilakukan untuk mengganti penggunaan bahan sintetik pada sabun cair sehingga memberikan produk yang berkualitas dan aman digunakan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mempelajari cara pembuatan sabun cair dengan penambahan kitosan dan karagenan,

2. Mempelajari pengaruh dari kombinasi kitosan dan karagenan terhadap karakteristik sabun cair yang dihasilkan,

3. Mengetahui efek melembabkan dari kitosan dan karagenan,

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kitosan

Sebagai negara maritim, Indonesia sangat berpotensi menghasilkan kitin dan produk turunannya. Limbah cangkang rajungan di Cirebon saja berkisar 10 ton perhari yang berasal dari sekurangnya 20 industri kecil. Kitosan tersebut masih menjadi limbah yang dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan. Data statistik menunjukkan negara yang memiliki industri pengolahan kerang menghasilkan sekitar 56.200 ton limbah per tahun (Sandford 2003 dalam Meidina et. al 2006). Pasar dunia menunjukkan bahwa harga internasional untuk kitosan berkisar antara USD 40 per kg sampai USD 100 per kg (Anonim 2007)

Walaupun tersebar luas di alam, sumber utama kitin yang dapat digunakan dalam pengembangan lebih lanjut adalah limbah udang berupa kepala dan kulit dikarenakan limbah ini mudah didapat dalam jumlah besar sebagai limbah hasil pengolahan udang. Limbah ini juga mengandung protein, CaCO3, serta

astaxanthin (Suptijah et al. 1992). Kulit golongan crustacea merupakan sumber kitin yang paling kaya, kandungannya dapat mencapai 40–60 % berat kering (Angka dan Suhartono 2000).

2.1.1. Sumber kitosan

Kitosan sebagai polimer alami dapat dihasilkan dari hewan berkulit keras terutama dari laut seperti kulit udang, rajungan, kepiting, cumi-cumi dengan kadar kitosan antara 10–15 %. Selain dari kulit hewan laut, kitosan juga dapat diperoleh dari dinding sel jamur antara lain Aspergillus niger (Hardjito 2006).

Kitosan adalah biopolimer alami yang diperoleh dari eksoskeleton crustacea dan Arthropoda dimana polimernya terbentuk dari unit-unit β -(1,4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glukosa dan β-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glukosa (Nan et. al 2006).

1982 dalam Kim 2004). Jumlah kandungan tersebut bervariasi tergantung dari spesies dan musim (Green dan Kramer 1984 dalam Kim 2004).

2.1.2. Struktur dan sifat kitosan

Kitosan merupakan turunan dari kitin yang dideasetilasi dapat larut pada larutan asam seperti asam asetat atau asam format. Isolasi secara tradisional kitin dari limbah/kulit crustacea melewati tiga tahapan yaitu, demineralisasi, deproteinase dan dekolorisasi. Tiga tahapan tersebut merupakan standar prosedur pada pembuatan kitin (No 1989 dalam Kim 2004).

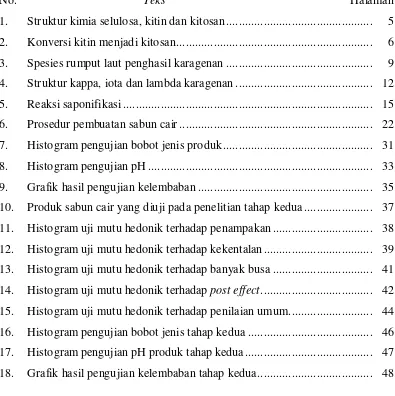

Karakteristik kitosan adalah non toksik, polimer biodegradable pada bobot molekul yang tinggi dan sangat mirip dengan selulosa. Struktur kimia kitin dan kitosan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur kimia selulosa, kitin dan kitosan (Kim 2004)

- Kitosan larut asam dengan BM 800.000 Dalton sampai 1.000.000 Dalton, - Kitosan mikrokristalin (larut air dengan BM sekitar 150.000 Dalton

- Kitosan nanopartikel (larut air) dengan BM 23.000 Dalton sampai 70.000 Dalton, dapat berfungsi sebagai imunomodulator.

Pada umumnya, kitin dengan derajat deasetilasi di atas 70 % dapat dikatakan sebagai kitosan (Li et al. 1997 dalam Nadarajah 2005). Pada proses deasetilasi, gugus asetil dari rantai molekuler kitin dihilangkan menjadi bentuk gugus amino. Temperatur dan konsentrasi dari larutan natrium hidroksida berpengaruh terhadap penghilangan gugus asetil dari kitin, yang menghasilkan kitosan yang berbeda tergantung dari aplikasi yang akan digunakan (Baxter et al. 1992 dalam Nadarajah 2005, Mima et al. 1983 dalam Nadarajah 2005). Konversi kitin dan kitosan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Konversi kitin menjadi kitosan (Nadarajah 2005)

2.1.3. Aplikasi kitosan

kulit untuk perekat, fotografi, industri cat sebagai koagulan, pensuspensi dan flokulasi, serta industri makanan sebagai aditif (Suptijah et al 1992).

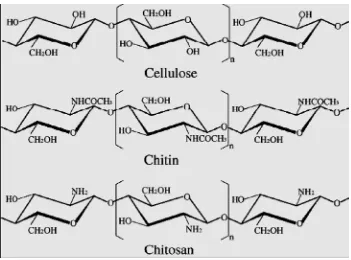

Kitosan telah digunakan secara luas pada berbagai kegunaan, mulai dari manajemen limbah hingga pembuatan makanan, obat-obatan dan bioteknologi (Savant et al. dalam Khan et al. 2002). Kitosan juga dapat diaplikasikan pada industri farmasi karena memiliki sifat biodegradabilitas dan biokompabilitas dan toksiksitas yang rendah (Khan et al. 2002). Aplikasi dasar kitosan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Aplikasi dasar kitosan

Bidang Fungsi

Pertanian Menstimulasi pertumbuhan tanaman, melapisi benih, Frost protection

Water & waste treatment Flokulan, menghilangkan ion metal, polimer ramah lingkungan, mengurangi bau

Makanan dan minuman Dietary fiber, mengikat lemak, pengawet, pengental dan penstabil pada saus,

perlindungan, antibakteri, antifungi, coating pada buah

Kosmetik Menjaga kelembaban kulit Menghilangkan jerawat Oral care (pasta gigi) Melembutkan kulit

Mengurangi elektrisiti statis pada rambut Biofarmasi Immunologikal, hemostatik, antitumoral,

anticoagulant healing, bakteriostatik Sumber : Rinaudo (2006)

2.2. Karagenan

Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri atas ester kalium, natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer. Karagenan adalah suatu bentuk polisakarida linear dengan berat molekul di atas 100 kDa (Winarno 1996).

2.2.1. Sumber karagenan

Karagenan merupakan getah rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesies tertentu dari kelas Rhodophyceae (alga merah). Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium, natriun, magnesium dan kalsium sulfat, dengan galaktosa dan 3,6 anhidrogalakto kopolimer (Winarno 1996).

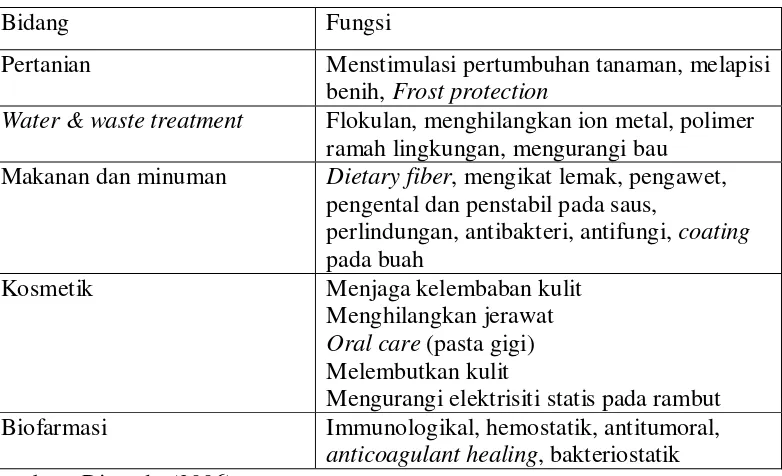

Karagenan pertama kali ditemukan pada Chondrus crispus, yang merupakan salah satu jenis alga merah yang terdapat di Atlantik Utara. Nama lain dari alga laut ini adalah irish moss. Chondrus crispus sebenarnya mengandung campuran dari tiga tipe karagenan (kappa, lambda dan iota), namun yang lebih dominan adalah antara kappa dan lambda. Chondrus crispus diambil langsung dari alam dan tidak dibudidayakan. Saat ini, Newfoundland (Canada) adalah salah satu sumber utama penghasil Chondrus crispus, tetapi bukan merupakan sumber utama penghasil karagenan di dunia (Anonim 2004).

Saat ini, industri pembuatan karagenan tidak hanya terbatas pada ekstraksi dari Chondrus crispus. Sejumlah spesies alga merah kini telah digunakan sebagai sumber karagenan. Pada mulanya, spesies-spesies rumput laut tersebut diambil langsung secara tradisional dari alam. Seiring dengan berkembangnya teknologi, praktek budidaya rumput laut untuk meningkatkan produksi karagenan pun dimulai. Sekitar 200 tahun yang lalu, di Jepang dilakukan praktek budidaya rumput laut yang pertama. Kemudian pada tahun 1950-an, dengan semakin banyaknya informasi ilmiah mengenai rumput laut, dibuatlah pakan buatan untuk mendukung budidaya rumput laut. Sekarang, hampir selusin taksa rumput laut telah dibudidayakan secara komersial (Velde dan Gerhard 2004).

rumput laut penghasil karagenan lainnya, Gigartina memiliki campuran tipe-tipe karagenan yang tersusun dalam rantai polimer yang sama dalam bentuk polimer hibrid. Iridaea adalah jenis lain dari rumput laut penghasil karagenan di Amerika Selatan. Iridaea dapat ditemukan di daerah pantai Chili (Anonim 2004).

Euchema yang merupakan spesies dari Pasifik, memiliki dua jenis rumput laut komersial, yaitu Euchema cottonii (Kappaphycus alvarezii) dan Euchema spinosum. Tidak seperti alga laut penghasil karagenan lainnya, spesies Euchema relatif murni dalam hal karagenannya. Hal ini memungkinkan fleksibilitas penggunaan karagenan dalam formulasi karena kita tidak perlu lagi menghitung rasio antara kappa dan iota, seperti yang terjadi jika kita menggunakan karagenan dari rumput laut penghasil karagenan lainnya (Anonim 2004). Spesies rumput laut penghasil karagenan dapat dilihat pada Gambar 3.

sepanjang pantai Filipina dan Indonesia. Karagenan dapat diperoleh dari hasil pengendapan dengan alkohol, pengeringan dengan alat (drum dryer) dan pembekuan. Jenis alkohol yang yang dapat digunakan untuk pemurnian hanya terbatas metanol, etanol, dan isopropanol (Winarno 1996).

2.2.2. Struktur dan sifat karagenan

Karagenan merupakan polisakarida berantai lurus yang dibentuk oleh

unit-unit α(1-3)-D-galaktosa dan β(1-4)-D-galaktosa secara berselang-seling. Karagenan dikelompokkan berdasarkan gugus 3,6 anhidro galaktosa dan jumlah serta posisi dari gugus ester sulfatnya (Gliksman 1983 dalam Uju 2005). Karagenan merupakan molekul besar yang terdiri dari lebih 1000 residu galaktosa oleh karena itu variasinya juga banyak sekali (Winarno 1996).

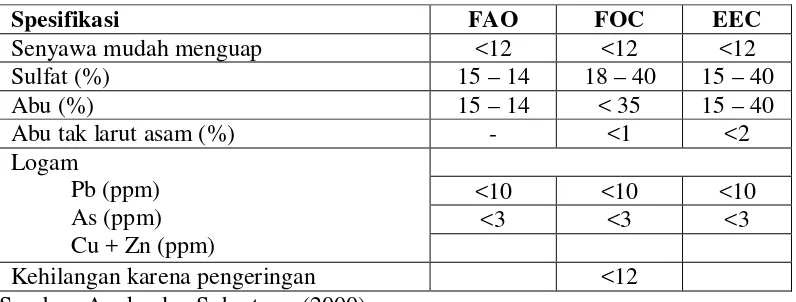

Karagenan adalah makro molekul dengan tingkat polydispersity yang tinggi. Distribusi massa molekul karagenan cukup beragam, tergantung dari umur rumput laut yang dipanen, waktu pemanenan (musim panen), metode ekstraksi, dan lama perlakuan yang menggunakan proses pemanasan. Karagenan komersial (food grade) memiliki berat molekul rata-rata (Mw) 400-600 kDa dan minimal 100 kDa. Pada tahun 1976, U.S. Food and Drugs Administration mendefinisikan karagenan yang termasuk dalam kategori food grade adalah karagenan yang memiliki viskositas tidak kurang dari 5 cP pada konsentrasi 1,5 % dalam air dan suhu 75 oC (Velde dan Gerhard 2004). Spesifikasi karagenan menurut FAO (Food Agriculture Organization), FCC (Food Chemical Codex) di Amerika dan EEC (European Economic Community) di Eropa.dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi mutu karagenan

Spesifikasi FAO FOC EEC

Senyawa mudah menguap <12 <12 <12

Sulfat (%) 15 – 14 18 – 40 15 – 40 Kehilangan karena pengeringan <12

Di pasaran, karagenan ditemukan dalam dua tipe, yaitu refined karagenan dan semi-refined karagenan. Semi-refined karagenan dibuat dari spesies rumput laut Euchema yang banyak terdapat di daerah Indonesia dan Filipina. Tipe karagenan semi-refined ini diperoleh melalui proses yang lebih hemat daripada proses yang digunakan untuk menghasilkan refined karagenan. Karagenan semi-refined mengandung lebih banyak bahan-bahan yang tidak larut asam (8 sampai 15 %) dibandingkan dengan refined karagenan (2 %). Bahan-bahan yang tidak larut dalam asam terutama adalah selulosa yang biasanya terdapat pada dinding sel alga. Dalam hal kandungan logam berat, karagenan semi-refined memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan refined karagenan (Imeson 2000 dalam Velde dan Gerhard 2004).

Karagenan bukan merupakan biopolimer tunggal, tetapi campuran dari galaktan-galaktan linier yang mengandung sulfat dan larut dalam air. Galaktan-galaktan tersebut terhubung oleh 3-β-D-galaktopiranosa (G-units) dan 4-α -D-galaktopiranosa (D-units) atau 4-3,6-anhidrogalaktosa (DA-units), membentuk pengulangan disakarida dari karagenan. Galaktan yang mengandung sulfat diklasifikasikan berdasarkan adanya 3,6-anhidrogalaktosa serta posisi dan jumlah golongan sulfat pada strukturnya. Karagenan komersial memiliki kandungan sulfat 22–38 % (w/w). Selain galaktosa dan sulfat, residu karbohidrat lain (seperti xylosa, glukosa dan asam uronik) dan senyawa substituent (seperti metal eter dan golongan piruvat) juga terdapat pada karagenan (Knutsen et al. 1994 dalam Velde dan Gerhard 2004).

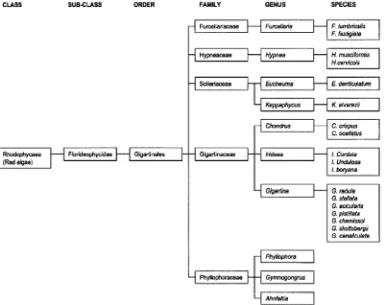

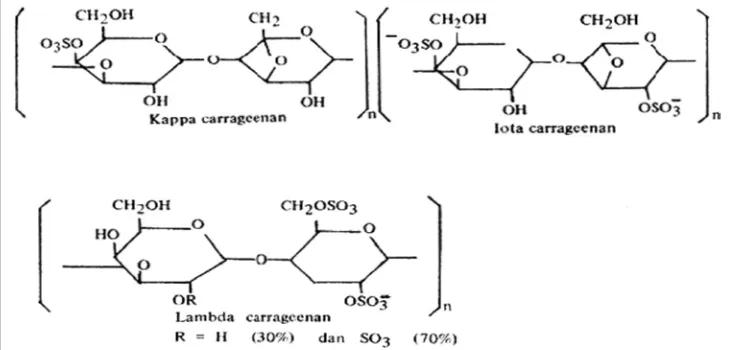

Berdasarkan cara pengelompokkannya tersebut, karagenan dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu karagenan jenis kappa, iota dan lambda

karagenan yang paling banyak digunakan. Sifatnya yang paling penting terletak pada kekuatan gelnya yang tinggi dan berinteraksi kuat dengan protein susu, Sekitar 70 % dari produksi karagenan di dunia adalah kappa karagenan (Anonim 2004).

Iota karagenan, ditandai dengan adanya 4-sulfat ester pada setiap residu D-glukosa dan gugusan 2-sulfat ester pada setiap gugusan 3,6 anhidro-D-galaktosa. Gugusan 2-sulfat ester tidak dapat dihilangkan oleh proses pemberian alkali seperti halnya kappa karagenan. Iota karagenan sering mengandung beberapa gugusan 6-sulfat ester yang menyebabkan kurangnya keseragaman molekul yang dapat dihilangkan dengan pemberian alkali (Winarno 1996).

Lambda karagenan berbeda dengan kappa dan iota karagenan, karena memiliki sebuah residu disulfat α (1-4) D galaktosa. Tidak seperti pada kappa dan iota karagenan yang selalu memiliki gugus 4-phosphat ester (Winarno 1996). Struktur dan unit-unit monomer kappa, iota dan lambda dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur kappa, iota dan lambda karagenan (Sary 2007)

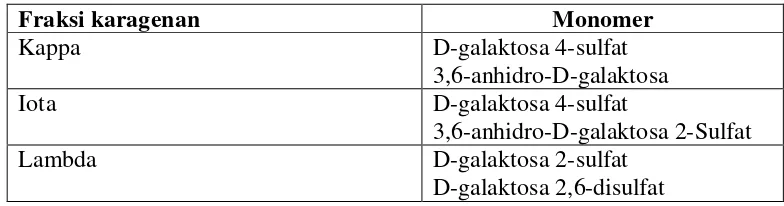

Tabel 3. Unit-unit monomer karagenan.

Fraksi karagenan Monomer

Kappa D-galaktosa 4-sulfat

3,6-anhidro-D-galaktosa

Iota D-galaktosa 4-sulfat

3,6-anhidro-D-galaktosa 2-Sulfat

Lambda D-galaktosa 2-sulfat

D-galaktosa 2,6-disulfat Sumber: Towle 1973

Karagenan terutama digunakan dalam industri makanan dengan beberapa aplikasi dalam industri toiletries (Anonim 2004). Daya kelarutan karagenan pada berbagai media pelarut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Daya kelarutan karagenan pada berbagai media pelarut

Sumber: cPKelco ApS (2004) dan Glicksman (1983)

2.2.3. Aplikasi karagenan

Karagenan sangat penting peranannya sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentukan gel, pengemulsi dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi dan industri lainnya. Perlu ditambahkan bahwa dewasa ini sekitar 80 persen produksi karagenan digunakan dalam produk makanan (Winarno 1996).

2.3. Minyak Kelapa

dari dua bagian, yaitu gugus karboksil dan rantai hidrokarbon yang berikatan dengan gugus karboksil (SDA 2001).

Berdasarkan kejenuhan, asam lemak dibagi menjadi 3, yaitu asam lemak jenuh (saturated), asam lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated), dan asam lemak tak jenuh ganda (polyunsaturated). Pada asam lemak tak jenuh tunggal, terdapat ikatan rangkap C=C. Pada asam lemak tak jenuh ganda, dua atau lebih atom hidrogennya hilang, sehingga terdapat beberapa ikatan rangkap C=C (Yasya 2007).

Kekhasan dan khasiat minyak kelapa murni terletak pada kandungan asam lemaknya yang sebagian besar terdiri dari asam lemak rantai sedang (medium chain fatty acid, MCFA). MCFA adalah asam lemak yang memiliki atom karbon 8-12, contohnya asam kaprilat (C8:0), asam kaprat (C10:0) dan asam laurat (C12:0). Ketiga jenis asam lemak jenuh ini, bersama asam miristat (C14:0) dan asam palmitat (C16:0) membentuk sebagian besar asam lemak dalam minyak kelapa, khususnya minyak kelapa murni. Telah diketahui bahwa minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi yaitu sekitar 92%, lebih tinggi dibandingkan minyak lainnya. Perbedaan kandungan asam lemak jenuh dan tak jenuh sangat berpengaruh pada sifat minyak tersebut (Yasya 2007).

Hasil penelitian pada dekade 1990 mengungkapkan fakta yang mampu membalikkan anti minyak tropis bahwa ternyata minyak kelapa mempunyai khasiat yang besar bagi kesehatan. Asam laurat yang merupakan asam dominan yang terkandung pada minyak kelapa dan asam kaprat ternyata memiliki khasiat sebagi anti virus, anti bakteri, dan anti protozoa (NTFP 2003). Asam laurat ini membuat minyak kelapa menjadi berbeda dari semua minyak nabati lain dan mampu menambah kesehatan bagi tubuh.

2.4. Sabun Cair

Catatan pertama tentang sabun berasal dari Sumeria, bangsa Semit, 4500 tahun yang lalu yang menggunakan lemak tumbuhan dan bubuk kayu sebagi pembersih kulit dan baju (Wasitaatmadja 1997). Pembersih dibuat untuk menghilangkan kotoran, keringat dan minyak yang dikeluarkan oleh kulit. Kotoran tersebut dikeluarkan menggunakan surfaktan yang dapat mengangkat kotoran dan mengikat minyak (Ananthapadamanabhan et.al 2004).

Seorang tabib Yunani bernama Galen menulis tentang bahan pembersih yang disebut dengan sapo yang berkhasiat membersihkan dan menyembuhkan luka. Sejak itu penggunaan sabun meluas ke seluruh pelosok dunia melalui perdagangan dan penyebaran agama. Penggunaan sabun sehari-hari lebih ditujukan untuk kesehatan daripada kemewahan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa formulasi sabun sekarang ternyata tidak jauh berbeda dari formulasi tempo doeloe (Anonim 2008).

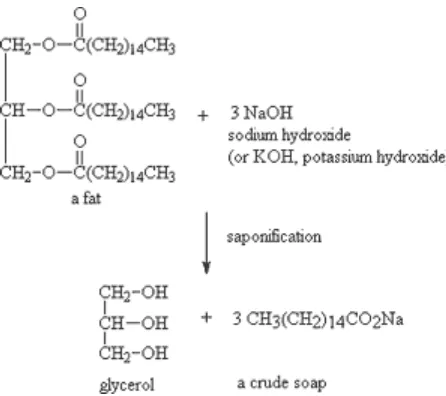

Sabun adalah surfaktan yang terdiri dari gabungan antara air sebagai pencuci dan pembersih yang terdapat pada sabun batang dan dalam bentuk sabun cair. Secara kimia, sabun adalah garam dari asam lemak. Secara tradisional, sabun merupakan hasil reaksi dari lemak dan sodium hidroksida, potassium hidroksida dan sodium karbonat. Reaksi kimia pada pembuatan sabun dikenal dengan saponifikasi (Anonim 2008). Reaksi yang terjadi antara lemak dan alkali dapat dilihat pada Gambar 5.

Prinsip utama kerja sabun ialah gaya tarik antara molekul kotoran, sabun, dan air. Kotoran yang menempel pada tangan manusia umumnya berupa lemak. Asam lemak jenuh yang ada pada minyak goreng umumnya terdiri dari asam miristat, asam palmitat, asam laurat, dan asam kaprat. Asam lemak tidak jenuh dalam minyak goreng adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat atau asam karboksilat berderajat tinggi (rantai C lebih dari 6) (Arifin 2007).

Gaya tarik antara dua molekul polar (gaya tarik dipol-dipol) menyebabkan larutan polar larut dalam larutan polar. Molekul polar mempunyai dipol yang permanen sehingga menginduksi awan elektron non polar sehingga terbentuk dipol terinduksi, maka larutan non polar dapat larut dalam non polar. Hal tersebut dapat menjelaskan proses yang terjadi saat kita mencuci tangan. Saat pencucian tangan, air yang merupakan senyawa polar menginduksi awan elektron sabun sehingga dapat membantu larutnya asam lemak yang juga merupakan senyawa non polar. Maka dari itu, bila kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun, lemak yang menempel pada tangan akan melarut bersama sabun dengan bantuan air (Arifin 2007).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 06-4085-1996, sabun cair didefinisikan sebagai sediaan pembersih kulit berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar sabun atau deterjen dengan penambahan bahan lain yang diijinkan dan digunakan tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun cair yang memiliki kriteria yang sesuai dengan standar aman bagi kesehatan kulit. Syarat mutu sabun cair menurut SNI 06-4085-1996 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Lampiran 1.

Tabel 5. Syarat mutu sabun cair

Kriteria Uji Satuan Persyaratan

Keadaan

- Bentuk Cairan homogen

- Bau Khas

- Warna Khas

pH, 25 oC 6-8

2.5. Formulasi Sabun Cair

Secara garis besar, bahan-bahan pembuat sabun terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Bahan dasar merupakan pelarut atau tempat dasar bahan lain sehingga umumnya menempati volume yang lebih besar dari bahan lainnya. Bahan tambahan merupakan bahan yang berfungsi untuk memberikan efek-efek tertentu yang diinginkan oleh konsumen (Wasitaatmadja 1997).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memformulasikan sabun cair antara lain karakteristik pembusaan yang baik, tidak mengiritasi mata, membran mukosa dan kulit, mempunyai daya bersih optimal dan tidak memberikan efek yang dapat merusak kulit serta memiliki bau yang segar dan menarik (Fahmitasari 2004).

Dalam memformulasikan sabun cair terdapat dua jenis bahan, yaitu bahan dasar dan bahan tambahan. Bahan dasar sabun adalah bahan yang memiliki sifat utama sabun yaitu membersihkan dan menurunkan tegangan permukaan air. Sedangkan bahan tambahan berfungsi untuk memberikan efek-efek tertentu yang diinginkan konsumen seperti melembutkan kulit, aseptik, harum dan sebagainya (Suryani et al. 2002).

2.5.1. Bahan pengental

2.5.2. Stabilizer

Menurut Wasitaatmadja (1997), bahan-bahan yang menstabilkan campuran (stabilizer) sehingga kosmetika tersebut dapat lebih lama lestari baik dalam warna, bau dan bentuk fisik. Bahan-bahan tersebut adalah:

1. Emulgator, yaitu bahan yang memungkinkan tercampurnya semua bahan secara merata (homogen). Pada campuran dua cairan emulgator memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan kedua cairan tersebut.

2. Pengawet, yaitu bahan yang dapat mengawetkan kosmetika dalam jangka waktu selam mungkin agar dapat digunakan lebih lama. Pengawet dapat bersifat: antikuman untuk menangkal terjadinya tengik oleh aktivitas mikroba sehingga kosmetika menjadi stabil.

2.5.3. Bahan pelembab

Bahan pelembab ditambahkan pada produk pembersih kulit untuk menghasilkan efek melembabkan kulit. Contoh-contoh bahan pelembab yang sering digunakan dalam produk kosmetika adalah gliserin, methyl glucose ester, turunan lanolin, dan mineral oil. Bahan pelembab mempunyai peranan penting dalam menjaga dan mengembalikan fungsi kulit sebagai barrier (penghalang). Seringkali produk pembersih kulit dapat mengurangi kandungan lemak pada stratum corneum. Hasilnya, fungsi kulit sebagai penghalang bakteri dan zat-zat yang merugikan tubuh terganggu. Selain itu, beberapa produk pembersih kulit juga dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan pelembab untuk meminimalisasi kehilangan lemak dari kulit (Nix 2005).

2.6. Kulit Manusia

Kulit merupakan organ peliput karena terdiri dari jaringan yang bergabung secara struktural dan membentuk fungsi spesifik. Dengan ketebalan sekitar 2,97±0,28 mm, kulit melindungi jaringan dan organ-organ penting dalam tubuh dari pengaruh lingkungan luar (Tortora 1990 dalam Sary 2007).

Kulit terdiri dari dua bagian utama. Lapisan yang terluar adalah lapisan epidermis, yaitu lapisan tipis yang tersusun dari sel-sel epitelium. Epidermis dihubungkan ke bagian yang lebih dalam dan lebih tebal, yaitu jaringan penghubung (connective tissue) yang disebut dermis. Di bawah dermis adalah lapisan subkutan yang disebut hipodermis yang terdiri dari jaringan areolar dan jaringan adiposa (Martini 1998 dalam Sary 2007).

Kulit atau sistem peliput berfungsi antara lain sebagai pengatur suhu tubuh, pelindung, penerima rangsang, ekskresi, dan sintesis vitamin D. Dalam mengatur suhu, jika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, maka hipothalamus akan memberikan tanggapan dengan menstimulasi pengeluaran keringat melalui kelenjar sudoriferus yang akan menurunkan suhu tubuh ke suhu normal kembali. Perubahan aliran darah ke kulit juga merupakan salah satu mekanisme pengaturan suhu tubuh. Dalam fungsi perlindungan dan penerima rangsang, kulit menutupi seluruh permukaan tubuh dan merupakan penyangga fisik yang melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan fisik, serangan bakteri, dehidrasi dan radiasi ultraviolet. Kulit juga banyak mengandung syaraf-syaraf dan reseptor yang dapat mendeteksi stimulus yang berhubungan dengan suhu, sentuhan, tekanan dan nyeri. Selain memproduksi keringat yang membantu menurunkan suhu tubuh, kulit juga membantu mengekskresikan sejumlah kecil air, garam-garam, dan senyawa organik tertentu. Kulit juga berperan penting dalam sintesis vitamin D (Martini 1998, Tortora 1990 dalam Sary 2007).

Fungsi kulit menurut Wasitaatmadja (1997), yaitu: 1. Proteksi

2. Absorpsi

Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh ketebalan kulit, hidrasi, kelembaban udara, metabolisme dan jenis vehikulum zat yang menempel di kulit. Penyerapan dapat melalui celah antar sel, saluran kelenjar atau saluran keluar rambut.

3. Ekskresi

Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh. Produk kelenjar lemak dan keringat di permukaan kulit membentuk keasaman kulit pada pH 5–6,5.

4. Pengindra (sensori)

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Saraf-saraf sensorik tersebut lebih banyak jumlahnya di daerah erotik. 5. Pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peran ini dengan mengeluarkan keringat dan otot dinding pembuluh darah kulit.

6. Pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen kulit (melanosit) terletak di lapisan basal epidermis. Jumlah melanosit serta jumlah dan besarnya melanin yang terbentuk menentukan warna kulit.

7. Keratinasi

Proses keratinasi sel dari sel basal sampai sel tanduk berlangsung selama 14–21 hari. Proses ini dilakukan agar kulit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada beberapa macam penyakit kulit proses ini terganggu, sehingga kulit akan terlihat bersisik, tebal, kasar dan kering.

8. Produksi vitamin D

Kulit juga dapat membuat vitamin D dari bahan baku 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari.

9. Ekspresi emosi

3. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Agustus 2008. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Lab Mikrobiologi dan Biokimia, Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan antara lain gelas piala, gelas ukur, erlenmeyer, pemanas, magnetic stirrer, timbangan digital, termometer, pipet volumetrik, pipet mikro, micro tube, oven, autoklaf, inkubator, mikroskop, vortex, clean bench, cawan petri, pH meter, tissue, spatula, sudip, alumunium foil, kertas parafilm, botol kosmetik, labu erlenmeyer dan penangas air.

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan pembuatan sabun cair dan bahan pengujian karakteristik sabun cair. Bahan pembuatan sabun cair antara lain minyak kelapa, KOH, sukrosa, gliserin, akuades, kappa karagenan refined EC 01 dan kitosan.

Sedangkan bahan pengujian karakteristik sabun cair terdiri dari :

1. Bahan untuk uji TPC adalah pepton, yeast extract, glukosa, agar, dan akuades.

2. Bahan untuk pengujian kadar alkali bebas adalah alkohol netral, phenolphthalein dan KOH.

3.3. Penelitian Tahap Pertama

Gambar 6. Prosedur pembuatan sabun cair Homogenisasi dan Pemanasan

(Suhu 70–80 oC, waktu 4-5 jam)

Ditambah 10 ml Akuades

Homogenisasi dan Pemanasan (Suhu 70–80 oC)

Ditambah 10 ml Larutan Sukrosa 70 %

Penambahan 5 ml Larutan Kitosan

Homogenisasi dan Pemanasan (Suhu 70–80 oC, waktu 30 menit)

Homogenisasi dan Pemanasan (Suhu 70–80 oC)

Homogenisasi dan Pemanasan (Suhu 70–80 oC, waktu 2,5 jam)

Dalam keadaan Terbuka

Pendinginan (Suhu 25–40 oC) Ditambah 5 ml Gliserin

25 g Minyak Kelapa +

33 ml Larutan KOH 20 %

Larutan Karagenan

Adonan 1

Adonan 2

Adonan 3

Adonan 4

Proses pembuatan sabun cair diawali dengan penimbangan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sabun cair. Minyak kelapa dan larutan KOH dicampur dan dipanaskan dalam gelas piala menggunakan magnetic stirrer pada suhu 70-80 oC dan dibiarkan hingga larutan berubah menjadi padatan. Setelah itu dilakukan pencairan kembali dengan penambahan akuades. Setelah terbentuk cairan, ditambahkan gliserin untuk mendapatkan adonan 1. Sementara itu, larutan karagenan ditambah dengan sukrosa yang sudah dilarutkan dalam akuades dan dipanaskan hingga homogen untuk mendapatkan adonan 2. Adonan 2 yang sudah homogen ditambah larutan kitosan dan kembali dipanaskan hingga homogen untuk mendapatkan adonan 3. Adonan 1 selanjutkan ditambahkan kedalam adonan 3 dan dipanaskan selama 2,5 jam dalam keadaan terbuka untuk mendapatkan adonan 4 yang agak kental. Adonan selanjutnya didinginkan sampai 25-40 oC untuk menjadi sabun cair.

Kemudian dilakukan penelitian untuk mengetahui kombinasi kitosan dan karagenan. Perlakuan formulasi sabun cair dilakukan terhadap karagenan dan kitosan. Faktor pertama (kitosan) dibuat dalam tiga taraf konsentrasi stok (1, 3 dan 5 %). Sedangkan faktor kedua (karagenan) dibuat dalam empat taraf konsentrasi stok (1, 2, 3 dan 4 %) sehingga didapatkan dua belas perlakuan. Masing-masing perlakuan, diuji karakteristiknya dengan pengujian fisik (bobot jenis dan kelembaban) dan kimia (pH). Formula yang terpilih dipergunakan pada penelitian selanjutnya yaitu penelitian tahap kedua. Formula yang dilakukan pada penelitian tahap pertama dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Formula yang digunakan pada penelitian tahap pertama

3.4. Penelitian Tahap Kedua

Pada penelitian tahap kedua, formulasi yang terpilih dari penelitian tahap pertama dibandingkan karakteristiknya dengan kontrol positif (sabun cair komersial merk Dove) dan kontrol negatif (formulasi sabun cair tanpa karagenan dan kitosan). Pengujian yang dilakukan meliputi uji fisik (kelembaban dan bobot jenis), uji kimia (pH dan kadar alkali bebas), uji mikrobiologi (angka lempeng total), dan uji organoleptik (mutu hedonik).

3.5. Metode Pengujian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa macam pengujian yaitu uji fisik, kimia, mikrobiologi dan organoleptik. Prosedur kerja dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut:

3.5.1. Uji fisik

Uji fisik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bobot jenis dan kelembaban produk. Uraian mengenai prosedur pengujian dari ketiga karakteristik fisik sabun cair tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1.1. Bobot jenis, 25 oC (SNI 06-4085-1996)

Micro tube yang sudah bersih dan kering ditimbang (a). Selanjutnya sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam micro tube dengan menggunakan pipet mikro. Micro tube ditutup dan dimasukkan ke dalam pendingin sampai suhunya menjadi 25 oC. Kemudian micro tube didiamkan pada suhu ruang selama 15 menit dan ditimbang (b).

Perhitungan:

Bobot jenis sampel (g/ml) = b – a Keterangan: a = Bobot micro tube kosong

b = Bobot micro tube + sampel

3.5.1.2. Kelembaban produk (water holding capacity)

penimbangan (T0) dilakukan lagi penimbangan dengan perbedaan waktu 1 jam (T1), 2 jam (T2) sampai 5 jam (T5). Kelembaban produk dilihat dari kadar sabun cair pada akhir pengamatan dengan nilai tertinggi. Dimana sabun cair yang memiliki berat lebih tinggi berarti memiliki penguapan yang lebih rendah, merupakan kelembaban produk tinggi.

3.5.2. Uji kimia

Pada penelitian ini dilakukan pengujian karakterisitik kimia sabun cair, yang meliputi uji pH dan kadar alkali bebas. Berikut ini merupakan uraian prosedur pengujian dari kedua parameter tersebut.

3.5.2.1. pH (SNI 06-4085-1996)

Sebelum dilakukan pengukuran, pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH. Setelah itu, elektroda dibersihkan dengan air suling dan dikeringkan. Kemudian elektroda dimasukkan ke dalam sampel sabun cair yang akan diperiksa, pada suhu 25oC. Selanjutnya pH meter dibiarkan selama beberapa menit sampai nilai pada monitor pH meter stabil. Setelah stabil, nilai yang ditunjukkan dicatat sebagai pH sampel.

3.5.2.2. Kadar alkali bebas (SNI 06-4085-1996)

Tahapan dalam penentuan kadar alkali bebas dari sabun cair, yaitu:

1) Sebanyak 5 gram sabun cair ditimbang, dimasukkan ke dalam erlenmeyer tutup asah 250 ml.

2) Ditambahkan 100 ml alkohol 96 % netral dan beberapa tetes larutan indikator phenolptalein.

3) Dipanaskan di atas penangas air memakai pendingin tegak selama 30 menit hingga mendidih.

4) Bila larutan berwarna merah, kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.1 N dalam alkohol sampai warna merah tepat hilang.

Kadar alkali bebas = 0,04100%

W N V

Keterangan:

V = ml HCl N = normalitas HCl

3.5.3. Uji mikrobiologi (SNI 06-4085-1996)

Uji dilakukan berdasarkan SNI 06-4085-1996. Cara aseptis ditimbang 1 gram sampel dari tiap perlakuan dilarutkan dan dihomogenisasi dengan menggunakan vortex dalam 9 ml garam fisiologis steril 0,85 %. Pengenceran dilakukan hingga 10-3. Larutan tersebut diambil 1 ml dengan menggunakan pipet dan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Sebanyak 15 ml media Plate Count Agar (PCA) dituangkan ke dalam cawan petri berisi 1 ml larutan sampel hasil pengenceran dan diaduk dengan cara memutar cawan petri ke depan dan ke belakang sampai homogen. Kemudian media dibiarkan sampai membeku. Inkubasi dilakukan selama 24 - 48 jam pada suhu 35 oC. Jumlah koloni pada setiap cawan dihitung. Total cemaran mikroba didapat dengan mengalikan jumlah rata-rata koloni pada cawan dengan faktor pengenceran yang sesuai. Komposisi media PCA tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi media Plate Count Agar (PCA)

Komposisi Jumlah

Peptone (gram) 5,0

Yeast extract (gram) 2,5

Glucosa (gram) 1,0

Agar (gram) 15,0

Akuades (liter) 1,0

Sumber : SNI 06-4085-1996

3.5.4. Organoleptik (Rahayu 1998)

Pengujian organoleptik terhadap sabun cair yang dihasilkan dilakukan melalui uji mutu hedonik. Panelis yang digunakan adalah panelis semi terlatih sebanyak 30 orang. Panelis diminta penilaiannya terhadap penampakan, kekentalan, banyaknya busa, efek setelah pemakaian (post effect) dan penilaian umum produk sabun cair yang dihasilkan.

pemakaian apakah kulit terasa kering atau lembab setelah satu kali pemakaian. Makin lembab sabun cair, semakin tinggi skor penilaian parameternya. Sedangkan untuk parameter penilaian umum, penilaian dilakukan terhadap sifat keseluruhan (umum) produk sabun cair.

Uji hedonik merupakan salah satu jenis uji penerimaan. Dalam hal ini, panelis diminta penilaianya tentang tingkat kesukaan atau sebaliknya terhadap produk sabun cair yang dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan 7 skala kesukaan, yaitu: 1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (agak tidak suka), 4 (biasa), 5 (agak suka), 6 (suka), 7 (sangat suka). Lembar penilaian organoleptik sabun cair dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.5.5. Rancangan percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua ulangan. Menurut Steel dan Torrie (1995), rancangan percobaan tersebut memiliki model matematika sebagai berikut.

Yij = µ + σi + εij

Keterangan:

Yij = Nilai pengamatan ke-j dari pengaruh perlakuan ke-i µ = Rataan umum

σi = Pengaruh perlakuan ke-i

εij = Pengaruh galat i = Jumlah perlakuan j = Ulangan

Pada penelitian tahap pertama rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF), dengan asumsi terdapat dua faktor yang berinteraksi mempengaruhi hasil pengujian, yaitu karagenan dan kitosan. Model rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Yijk = µ + αi+ βj + (αβ)ij+ εijk

Keterangan :

Yijk = Nilai pengamatan ke-k dari pengaruh faktor karagenan ke-i dan kitosan

ke-j

αi = Pengaruh faktor karagenan ke-i

βj = Pengaruh faktor kitosan ke-j

(αβ)ij = Pengaruh interaksi faktor karagenan ke-i dan faktor kitosan ke-j

εijk = Pengaruh galat

i = Jumlah faktor konsentrasi stock kitosan (1, 3 dan 5 %) j = Jumlah faktor konsentrasi stock karagenan (1, 2, 3 dan 4%) k = Ulangan

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode analisa sidik ragam. Apabila diantara perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan (Steel dan Torrie 1995). Pengujian organoleptik dianalisa dengan metode Anova dengan uji lanjut Tukey. Seluruh proses analisa data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Office Excel dan SPSS versi 15.0.

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ho : Perbedaaan perlakuan tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

karakteristik produk.

H1 : Perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penelitian Tahap Pertama 4.1.1. Formulasi sabun cair

Formulasi sabun cair dilakukan dengan mencoba beberapa macam formula untuk menghasilkan produk yang terbaik. Data formulasi yang dilakukan pada penelitian tahap ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Sedangkan formula yang menghasilkan produk terbaik dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil formulasi sabun cair

No Nama Bahan Konsentrasi Jumlah Keterangan

1 Minyak kelapa - 25 gr Bahan dasar sabun Salah satu faktor yang terpenting dari keberhasilan pembuatan produk sabun cair adalah penggabungan bahan-bahan pembentuk sehingga akan menghasilkan cairan yang cukup kental homogen, pH yang tidak terlalu basa (di bawah 10), tidak mengalami perubahan akibat faktor udara dan suhu serta tidak menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit.

Pada formula sabun cair dicobakan beberapa konsentrasi larutan stok kitosan dan larutan stok karagenan. Penggunaan gliserin pada pembuatan sabun cair adalah sebagai humektan. Dengan konsentrasi 5 % dari formulasi, efek melembabkan dari gliserin sudah cukup baik (Yudhana 2006). Penambahan sukrosa bertujuan untuk melarutkan kitosan dan karagenan ke dalam sabun cair agar menjadi homogen.

Penentuan tingkat konsentrasi larutan stok kitosan yang akan digunakan didasarkan oleh pH dan homogenitas dari sabun cair. Jika larutan stok kitosan yang digunakan kurang dari 0,5 % maka produk sabun cair terlalu basa. Sedangkan pada larutan stok kitosan 5 %, tingkat kebasaan sabun cair menurun. Hal ini dikarenakan pelarut yang digunakan untuk melarutkan kitosan adalah asam asetat sehingga menyebabkan produk sabun cair bersifat tidak terlalu basa. Menurut Wasitaatmadja (1997), sabun cair dengan pH basa dapat digunakan untuk menghancurkan lemak pada kulit sehingga kotoran yang melekat pada lemak dapat larut air. Namun pH yang terlalu tinggi dan waktu kontak yang lama dengan kulit akan menyebabkan kulit teriritasi.

Jika larutan stok karagenan yang digunakan 0,5 % akan menghasilkan produk yang terlalu cair. Dan untuk penggunaan stok karagenan lebih dari 5 % akan menghasilkan sabun cair yang terlalu kental. Karagenan telah lama dikenal sebagai bahan hidrokoloid alami yang dapat membentuk gel. Namun jika digunakan dalam konsentrasi yang kecil, gel karagenan tidak akan terbentuk dan sebagai gantinya viskositas produk akan meningkat (Skensved 2004).

Berdasarkan penelitian tahap ini maka didapatkan formula sabun cair dengan komposisi minyak kelapa sebanyak 25 gram, KOH 20 % sebanyak 33 ml, sukrosa 70 % sebanyak 10 ml, konsentrasi stok kitosan 1, 3 dan 5 % sebanyak 5 ml, konsentrasi stok karagenan 1, 2, 3 dan 4 % sebanyak 5 ml dan akuades sebanyak 17 ml.

4.1.2. Pengujian karakteristik

4.1.2.1. Uji bobot jenis, 25 oC

Bobot jenis relatif adalah perbandingan densitas sabun cair dengan densitas air pada volume dan suhu yang sama (Standarisasi Nasional Indonesia 1996). Hasil pengujian bobot jenis produk sabun cair dapat dilihat pada Tabel 9. dan Gambar 7.

Tabel 9. Hasil pengujian bobot jenis (g/ml)

Konsentrasi Kitosan

Konsentrasi Karagenan

1 % 2 % 3 % 4 %

1% 1,128 1,085 1,070 1,088

3% 1,103 1,118 1,103 1,098

5% 1,093 1,070 1,118 1,093

Gambar 7. Histogram pengujian bobot jenis

karagenan serta kombinasi antara keduanya, tidak berpengaruh nyata terhadap karakteristik bobot jenis sabun cair (Sig. > 0,05). Jika suatu bahan dilarutkan dalam air dan membentuk larutan maka densitasnya akan mengalami perubahan. Perubahan nilai bobot jenis diduga dipengaruhi jenis dan konsentrasi bahan dalam larutan. Kebanyakan bahan-bahan seperti gula dan garam menyebabkan peningkatan densitas, tetapi kadang-kadang densitas dapat turun jika terdapat lemak dan etanol (Gaman dan Sherrington 1990). Data dan hasil analisa statistik pengukuran bobot jenis produk dapat dilihat pada Lampiran 4. dan Lampiran 5.

Hasil pengukuran bobot jenis sabun cair yang dihasilkan memiliki kisaran antara 1,070–1,128 g/ml. Jika hasil tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 06-4085-1996), yaitu bobot jenis sabun cair 1,010-1,100 g/ml, maka terlihat bahwa tidak semua produk sabun cair yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sabun cair yang memiliki bobot jenis sesuai dengan SNI 06-4085-1996 yaitu sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok karagenan 4 % dan konsentrasi stok kitosan 1, 3 dan 5 %, sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok karagenan 3 % dan konsentrasi stok kitosan 1 %, sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok karagenan 2 % dan konsentrasi stok kitosan 1 dan 5 %, dan sabun cair dengan penambahan konsentrasi stok karagenan 1 % dan konsentrasi kitosan 5 %.

4.1.2.2. Uji pH

Tabel 10. Hasil pengujian tingkat keasaman

pH Konsentrasi Karagenan

Konsentrasi Kitosan 1 % 2 % 3 % 4 %

1% 9,32 9,35 9,41 9,42

3% 9,13 9,23 9,28 9,38

5% 9,16 9,19 9,20 9,21

Gambar 8. Histogram pengujian pH

Hasil pengujian terhadap pH sabun cair yang telah dibuat menunjukkan bahwa produk sabun cair memiliki pH basa hal ini karena bahan dasar penyusun sabun cair yang dihasilkan adalah KOH yang bersifat basa kuat. Untuk mendapatkan sabun cair yang pHnya mendekati netral diperlukan penambahan bahan sintetis. Pada penelitian ini tidak dilakukan karena dikhawatirkan penambahan bahan kimia sintetis dapat menyebabkan iritasi pada kulit.