TAKSONOMI DAN DISTRIBUSI JAMBLANG

(Syzygium cumini (L) Skeels)

DI ACEH BESAR

TESIS

Oleh

AFRIDAH FATTIA ROSANNAH HRP

127030004/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TAKSONOMI DAN DISTRIBUSI JAMBLANG

(Syzygium cumini (L) Skeels)

DI ACEH BESAR

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Studi Magister Biologi pada Program Pascasarjana Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Oleh

AFRIDAH FATTIA ROSANNAH

127030004/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERNYATAAN ORISINALITAS

TAKSONOMI DAN DISTRIBUSI JAMBLANG

(Syzygium cumini (L) Skeels)

DI ACEH BESAR

TESIS

Dengan ini saya nyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya dijelaskan

sumbernya dengan benar

Medan, 19 Desember 2014

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN

AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afridah Fattia Rosannah

NIM :

127030004

Program Studi : Magister Biologi Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Free Right) atas Tesis saya yang berjudul:

Taksonomi dan Distribusi Jamblang (Syzygium cumini (L) Skeels) di Aceh Besar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih data, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Desember 2014

Telah di uji pada

Tanggal : 19 Desember 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc

Anggota : 1. Dr. Saleha Hanum, Msi

2. Dr. T. Alief Aththorick, M.Si

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dra. Afridah Fattia Rosannah

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1968

Alamat Rumah : Komplek BTN Blok AU No. 14 Martubung

Telepon : 082168401793

Instansi Tempat Kerja : SMP Negeri 25 Medan

Alamat Kantor : Jl. Rawe II No.10 Medan Labuhan

Telepon : 061-6854369

DATA PENDIDIKAN

SD : SDN 064002 Medan Belawan Tamat : 1981

SMP : SMP Hang Tuah Belawan Tamat : 1984

SMA : SMAN. Labuhan Deli, Medan Labuhan Tamat : 1987

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, Dr. Sutarman, M.Sc. atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana FMIPA Universitas Sumatera Utara. Ketua Program Studi Magister Biologi, Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed beserta seluruh staff pengajar pada Program Studi Magister Biologi Program Pascasarjana FMIPA Universitas Sumatera Utara.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Dr. Nursahara Pasaribu, M.sc, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Saleha Hannum, M.Si, selaku dosen pembimbing II, serta Dr. T. Alief Arththorik, M.Si, selaku dosen penguji I serta Dr. Suci Rahayu, M.Si, selaku dosen penguji II yang dengan penuh kesabaran menuntun dan membimbing penulis hingga selesainya tesis ini. Terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Almarhum ayahanda P. Harahap dan ibunda T. Siregar yang selalu mendoakan penulis dan bentuk pengorbanan kalian baik berupa moril maupun materil, budi baik ini tidak dapat dibalas hanya diserahkan kepada Allah SWT. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman, Cut Rosita, Rusdi Machrizal serta Tiki atas dukungannya untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Sari atas tenaga dan waktu yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 19 Desember 2014

ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui taksonomi dan distribusi jamblang (Syzygium cumini (L Skeels) telah dilakukan di Aceh Besar dari Desember 2013 sampai Agustus 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi meliputi parameter morfologi organ vegetatif dan generatif, faktor fisik kimia tanah (unsur N, P dan K), persebaran dan kandungan metabolit sekunder. Hasil penelitian morfologi organ tidak memperlihatkan adanya variasi di semua lokasi. Analisis unsur N, P, dan K tanah memperlihatkan perbedaan pada masing-masing daerah. Kadar nitrogen berkisar 0,06-0,15%, posfor 8,44-9,56 ppm, dan kalium 0,075-1,054 m.e/100g. Analisis ekologi memperlihatkan jamblang mendiami beragam habitat pada pertanian lahan kering campuran. Umumnya tumbuh pada dataran rendah mulai dari pinggir pantai hingga ketinggian 133 m dpl, pada curah hujan 1500-2500 mm/tahun, dan tipe tanah chromic fluvisol. Analisis fitokimia menunjukkan jamblang memiliki senyawa alkaloid, fenol (flavonoid, tanin, saponin) dan steroid. Kandungan metabolit sekunder pada daun, buah dan kulit batang sangat mirip kecuali pada buah dan kulit batang tidak ditemukan senyawa flavonoid dari gugus fenol.

ABSTRACT

The study to determine the taxonomy and distribution of jamblang (Syzygium cumini (L Skeels) has been carried out in district of Aceh Besar from December 2013 until August 2014. Data was collected through observation covering morphology, chemical and physical factors of soil (N, P and K elements), the distribution, and the secondary metabolite content. The results of present study indicate that morphological data of vegetative and generative organs are relatively similar in all locations. The analysis of soil showed the content of N, P, and K are different for every location. Nitrogen content is 0.06 to 0.15%, Phosphorus 8.44 to 9.56 ppm, and Potassium is 0.075 to 1.054 m.e/100g. The result of ecological study indicates that all jamblang occupy various types of habitats in a mixture of dry land agricultural. Syzygium cumini is found in a lowland area from coastal area to 133 m above sea level, annual rainfall 1500-2500 mm / year with chromic fluvisol soil types. Phytochemical analysis of this species suggest there are three groups of secondary metabolites which are alkaloid, phenols (flavonoids, tannins, saponins), and steroid determined in leaves, fruit and bark. Metabolite content of those plant parts are relatively similar except a flavonoids compound is not found on fruit and bark of Syzygium cumini.

DAFTAR ISI

2.2 Habitat dan Distribusi Jambang 5

2.3 Masa Berbuah 6

3.4 Pelaksanaan Penelitian 10

3.6 Analisis Data 13

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 18

4.1 Morfologi Jamblang 18

4.2 Deskripsi Jamblang di Kabupaten Aceh Besar 22

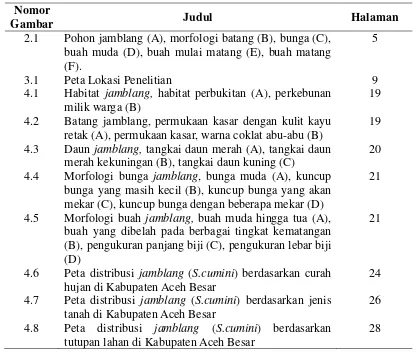

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Gambar Judul Halaman

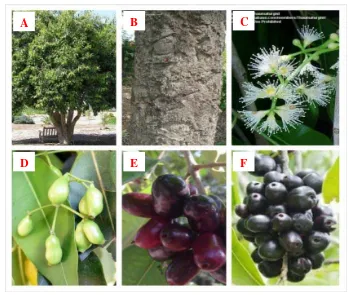

2.1 Pohon jamblang (A), morfologi batang (B), bunga (C), buah muda (D), buah mulai matang (E), buah matang (F).

5

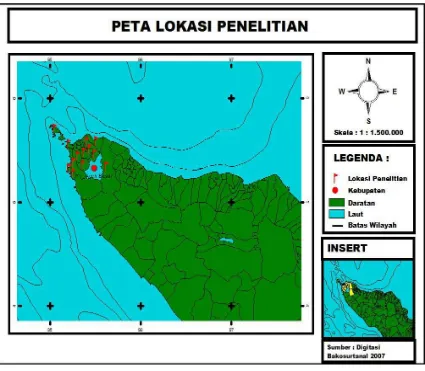

3.1 Peta Lokasi Penelitian 9

4.1 Habitat jamblang, habitat perbukitan (A), perkebunan milik warga (B)

19

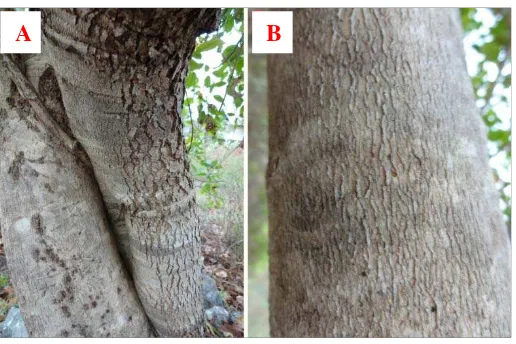

4.2 Batang jamblang, permukaan kasar dengan kulit kayu retak (A), permukaan kasar, warna coklat abu-abu (B)

19

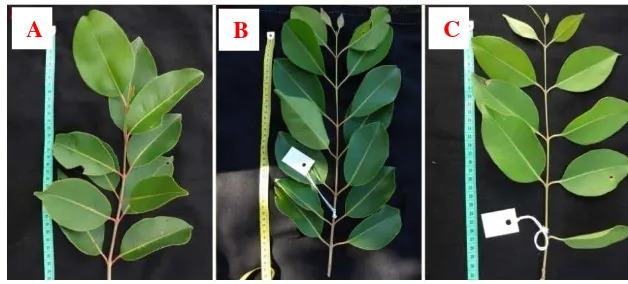

4.3 Daun jamblang, tangkai daun merah (A), tangkai daun merah kekuningan (B), tangkai daun kuning (C)

20

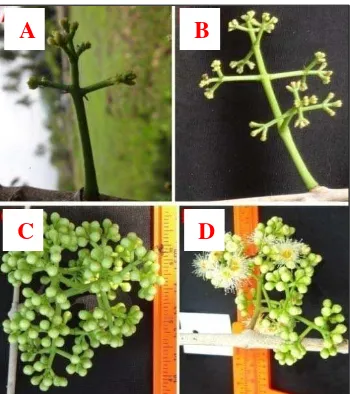

4.4 Morfologi bunga jamblang, bunga muda (A), kuncup bunga yang masih kecil (B), kuncup bunga yang akan mekar (C), kuncup bunga dengan beberapa mekar (D)

21

4.5 Morfologi buah jamblang, buah muda hingga tua (A), buah yang dibelah pada berbagai tingkat kematangan (B), pengukuran panjang biji (C), pengukuran lebar biji (D)

21

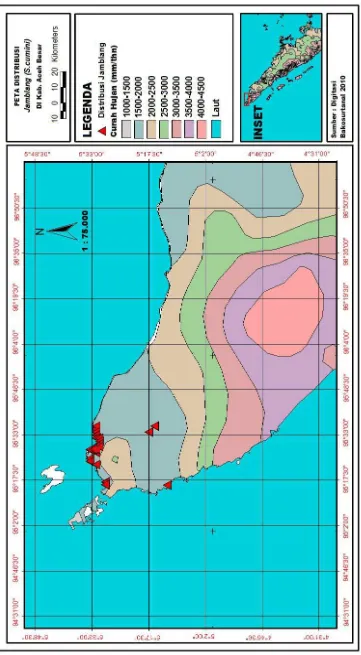

4.6 Peta distribusi jamblang (S.cumini) berdasarkan curah hujan di Kabupaten Aceh Besar

24

4.7 Peta distribusi jamblang (S.cumini) berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Aceh Besar

26

4.8 Peta distribusi jamblang (S.cumini) berdasarkan tutupan lahan di Kabupaten Aceh Besar

DAFTAR TABEL

Nomor

Tab el Judul Halaman

2.1 Kandungan kimia pada masing-masing bagian tumbuhan

jamblang (S. Cumini)

7

4.1 Kandungan unsur hara makro pada lokasi penelitian 28 4.2 Hasil uji fitokimia daun, buah, dan kulit batang S.

cumini dalam Metanol

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran Judul Halaman

1 Tabel karakteristik jamblang L-1

2 Data karakteristik Morfologi Jamblang (Syzygium

cumini) di lokasi penelitian

L-2

ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui taksonomi dan distribusi jamblang (Syzygium cumini (L Skeels) telah dilakukan di Aceh Besar dari Desember 2013 sampai Agustus 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi meliputi parameter morfologi organ vegetatif dan generatif, faktor fisik kimia tanah (unsur N, P dan K), persebaran dan kandungan metabolit sekunder. Hasil penelitian morfologi organ tidak memperlihatkan adanya variasi di semua lokasi. Analisis unsur N, P, dan K tanah memperlihatkan perbedaan pada masing-masing daerah. Kadar nitrogen berkisar 0,06-0,15%, posfor 8,44-9,56 ppm, dan kalium 0,075-1,054 m.e/100g. Analisis ekologi memperlihatkan jamblang mendiami beragam habitat pada pertanian lahan kering campuran. Umumnya tumbuh pada dataran rendah mulai dari pinggir pantai hingga ketinggian 133 m dpl, pada curah hujan 1500-2500 mm/tahun, dan tipe tanah chromic fluvisol. Analisis fitokimia menunjukkan jamblang memiliki senyawa alkaloid, fenol (flavonoid, tanin, saponin) dan steroid. Kandungan metabolit sekunder pada daun, buah dan kulit batang sangat mirip kecuali pada buah dan kulit batang tidak ditemukan senyawa flavonoid dari gugus fenol.

ABSTRACT

The study to determine the taxonomy and distribution of jamblang (Syzygium cumini (L Skeels) has been carried out in district of Aceh Besar from December 2013 until August 2014. Data was collected through observation covering morphology, chemical and physical factors of soil (N, P and K elements), the distribution, and the secondary metabolite content. The results of present study indicate that morphological data of vegetative and generative organs are relatively similar in all locations. The analysis of soil showed the content of N, P, and K are different for every location. Nitrogen content is 0.06 to 0.15%, Phosphorus 8.44 to 9.56 ppm, and Potassium is 0.075 to 1.054 m.e/100g. The result of ecological study indicates that all jamblang occupy various types of habitats in a mixture of dry land agricultural. Syzygium cumini is found in a lowland area from coastal area to 133 m above sea level, annual rainfall 1500-2500 mm / year with chromic fluvisol soil types. Phytochemical analysis of this species suggest there are three groups of secondary metabolites which are alkaloid, phenols (flavonoids, tannins, saponins), and steroid determined in leaves, fruit and bark. Metabolite content of those plant parts are relatively similar except a flavonoids compound is not found on fruit and bark of Syzygium cumini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Syzygium cumini termasuk ke dalam keluarga suku jambu – jambuan (Myrtaceae).

Tumbuhan ini memiliki nama lain (sinonim) Eugenia cumini (L), Eugenia

jambolana (Lam), Myrtus cumini (L), dan Syzygium jambolanum. Dalam bahasa

Inggris orang mengenalnya dengan nama java plum, black plum, jambul dan

Indian blackberry (Kumar et al., 2010; Soni et al., 2011). Di beberapa Negara

asing dikenal sebagai: duhat (Filipina), thabyay-hyoo (Myanmar), pring bai

(Kamboja), va (Laos), wa (Thailand), voi rung, tram moc (Vietnam), dan

jambulana, jambulan (Malaysia) (Kumar et al., 2007; Mudiana, 2007).

Masyarakat Indonesia mengenal tumbuhan ini dengan berbagai nama, antara lain:

Sumatera: jambe kleng (Aceh), jambu kling (Gayo), jambu kalang (Mink).

Jamblang (Sunda), juwet, duwet, duwet manting (Jawa), dhalas, dhalas bato,

dhuwak (Madura). Nusa Tenggara: juwet, jujutan (Bali), klayu (Sasak), duwe

(Bima), jambulan (Flores), Sulawesi: raporapo jawa (Makasar), alicopeng

(Bugis). Maluku: jambula (Ternate), Melayu: jamlang, jambelang, duwet

(Mudiana, 2007).

Jamblang dapat hidup pada kisaran geografis yang tinggi. Jamblang

dijumpai di kawasan beriklim tropis seperti negara-negara di kawasan Asia

Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika bagian tengah. Pada kawasan subtropis,

tumbuhan ini juga dapat ditemukan, seperti pada negara-negara di Amerika Utara,

Eropa, Australia, Asia Timur, dan Afrika bagian selatan (Verheiji & Coronel,

1997; Kumar et al., 2010; Ayyanar & Babu, 2012; Sharma et al., 2012)

Jamblang dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan makanan saja, namun

di beberapa negara jamblang dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal (Kumar et

al., 2009; Sharma et al., 2012). Di India jamblang telah lama digunakan

disentri, radang, dan penyakit kulit, seperti kurap, dan kadas. Selanjutnya buah

jamblang berpotensial sebagai antioksidan, anti peradangan, anti mikroba, anti

bakteri, dan anti HIV (Dalimarta, 2003; Kumar et al., 2007; Kumar et al., 2010;

Prabhakaran et al., 2011; Ayyanar & Babu, 2012; Khan et al.,2012; Sikder et al.,

2012;). Siregar (2005) berhasil mengisolasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol

daun tumbuhan jambu keling (jamblang), alkaloid merupakan senyawa yang

terkandung di dalam ekstrak methanol yang berfungsi sebagai anti mikroba. Di

Aceh buah jamblang hanya di manfaatkan sebagai makanan saja, manfaat lain dari

tumbuhan ini belum diketahui masyarakat akibat terbatasnya penelitian terkait

tumbuhan ini di Indonesia.

Kurangnya informasi mengenai tumbuhan ini, dapat menjadi salah satu

penghambat untuk pembudidayaan jamblang di Indonesia khususnya di Sumatera.

Pemerintah dan masyarakat telah banyak menebang jamblang dan menggantinya

dengan tumbuhan perkebunan. Apabila penebangan terhadap tumbuhan ini terus

menerus dilakukan, dikhawatirkan jamblang akan mengalami kepunahan di masa

yang akan datang. Oleh karena itu jamblang perlu diteliti dan dipublikasikan

kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya dan pengelolaannya di masa

mendatang dapat dimaksimalkan.

1.2 Perumusan Masalah

Jamblang banyak terdapat di Jantho, Krueng Raya, Leupung, Mesjid Raya

dan Ujung Pancu

Hingga saat ini, tumbuhan ini belum banyak diteliti dan dilaporkan

sehingga informasinya sangat sedikit baik dari segi morfologi, taksonomi, dan

etnobotaninya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melaksanakan

penelitian mengenai taksonomi dan distribusi jamblang di Aceh Besar.

, umumnya tumbuh liar di pinggir sungai dan toleran terhadap

kekeringan. Dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang tidak subur, lahan

basah, tanah liat berkapur, dan tanah berpasir. Morfologi jamblang sangat

dipengaruhi oleh habitatnya. Misalnya bentuk buah jamblang ada yang lonjong

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang

menyeluruh tentang taksonomi dan distribusi jamblang (S. cumini) di Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dasar yang dapat memberikan

informasi tentang taksonomi dan distribusi jamblang (S. cumini) di Aceh Besar,

data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi data pembanding peneliti,

pemerintah, dan instansi/lembaga terkait yang ingin meneliti lebih lanjut tentang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Jamblang

Pohon jamblang (Syzygium cumini) kokoh dan memiliki tinggi 10-20 m, diameter

batang 40-90 cm percabangannya rendah, tajuknya beraturan atau bulat, menyebar

selebar 12 m, kayunya yang berada di pangkal batang kasar berwarna kelabu tua.

Batangnya tebal, seringkali tumbuhnya bengkok, dan bercabang banyak. Daun

tunggal, tebal, tangkai daun 1-3,5 cm. Helaian daun lebar bulat memanjang atau

bulat telur terbalik, pangkal lebar berbentuk baji, tepi rata, pertualangan menyirip,

permukaan atas mengilap, panjang 7-16 cm, lebar 5-9 cm, warnanya hijau

(Verheiji & Coronel, 1997).

S. cumini memiliki bunga majemuk berbentuk malai dengan cabang yang

berjauhan, bunga duduk, tumbuh di ketiak daun dan di ujung percabangan,

kelopak bentuk lonceng berwarna hijau muda, mahkota berbentuk bulat telur,

benang sari banyak, panjangnya 4-7 mm, berwarna putih, daun baunya harum,

bakal buahnya dengan 2-3 ruang, tangkai putik 6-7 mm panjangnya, berwarna

putih. Buahnya buah buni, lonjong, panjang 2-3 cm, masih muda hijau, setelah

masak warnanya merah tua keunguan, bergerombol mencapai 40 butir, daging

buah berwarna kuning kelabu sampai ungu, mengandung banyak sari buah,

hampir tidak berbau, dengan rasa sepat keasaman. Bijinya 0-5 butir, bentuk

lonjong, keras, panjangnya 3-5 cm, berwarna hijau sampai cokelat. Berakar

tunggang bercabang-cabang, berwarna cokelat muda (Verheiji & Coronel, 1997).

Menurut Palmbob (2004) morfologi jamblang secara vegetatif dan generatif

Gambar 2.1 Pohon jamblang (A), morfologi batang (B), bunga (C), buah muda (D), buah mulai matang (E), buah matang (F).

2.2 Habitat dan Distribusi Jamblang

Jamblang (Syzygium cumini) tergolong tumbuhan buah-buahan yang

berasal dari Asia dan Australia tropis. Biasa ditanam di pekarangan atau tumbuh

liar, terutama di hutan jati. Jamblang tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian

500 m dpl (Dalimatra, 2003; BPPT, 2005). Di India tumbuhan ini dijumpai hingga

ketinggian 1800 meter dpl (Sah & Verma, 2011).

Pohon Jamblang tumbuh baik pada ketinggian 600 kaki (1800 m dpl),

tetapi sulit untuk berbuah, hanya untuk diambil kayunya. Jamblang tumbuh baik

pada daerah yang kering, tanah berpasir, lempung atau pada daerah batu kapur.

Tumbuhan ini tidak dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang basah atau

lembab (Morton, 1987).

A B C

2.3 Masa Berbuah

Syzygium cumini di India dan Florida mulai berbunga pada bulan Februari dan

Maret, tetapi terkadang masih berbunga pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Di Jawa

jamblang berbunga pada bulan Juli sampai Agustus dan buah matang bulan

September hingga Oktober. Pada pertengahan bulan Mei sampai pertengahan

bulan Juni jamblang di Filipina berbuah, sementara itu di Sri Lanka bunga mulai

tumbuh pada bulan Mei hingga Agustus, dan buah dipanen pada bulan November

dan Desember. Masyarakat India memanen buah jamblang dengan cara dipetik

langsung, satu pohon berusia 5 tahun dapat menghasilkan 700 biji (Morton,

1987).

Jamblang berbunga bulan Maret sampai April dan pembentukan buah

berlangsung sekitar 32 hari setelah berbunga selama bulan Mei sampai Juli. Buah

matang warnanya hitam keunguan (Chaudhary & Mukhophadyay, 2012).

2.4 Varietas Jamblang

Jenis umum Jamblang di India adalah: 1) Ra Jaman, buah besar berbentuk

lonjong, ungu tua atau kebiruan, daging buah manis dan biji kecil, 2) Kaatha,

buah kecil, dan daging buah asam. Di Jawa, juga ditemukan dua jenis jamblang,

buah kecil disebut Djoowet kreekil, buah tanpa biji dikenal dengan nama Djoowet

booten. Di Malaya selatan, pohon-pohon jamblang berdaun kecil dengan tandan

bunga kecil (Morton, 1987).

2.5 Manfaat Jamblang

Jamblang (Syzygium cumini) kaya akan senyawa antocyanin, glukosida,

asam ellagic, isoqueletin, kaemferol dan myrecetin. Bijinya mengandung alkaloid,

jambolin, dan glikosida. Jambolin atau antimelin dapat menghentikan konversi

diastatic pati menjadi gula dan ekstrak bijinya dapat menurunkan tekanan darah

sampai 34,6% dan hal ini dikaitkan dengan kandungan asam ellagic. Bijinya kaya

Kandungan buah jamblang untuk setiap 100 gr adalah 84-86 gr, air,

0,2-0,7 gr protein, 0,3 gr lemak, 14-16 gr, karbohidrat, 0,3-0,9 gr, serat, 0,4-0,2-0,7 gr

abu, 8-15 gr posfor, 1,2 mg besi, 0,01 mg, riboflavin, 0,3 mg niasin, dan 5- 18 mg

vitamin C (Yulistyarini et al., 2000). Daging buahnya digunakan untuk membuat

selai, jeli, jus, cuka dan pudding. Buahnya juga digunakan untuk membuat anggur

dalam jumlah besar di Filipina. Daunnya digunakan sebagai pakan ternak dan

sebagai makanan bagi ulat sutra di India. Ekstrak daunnya menghasilkan minyak

esensial yang digunakan sebagai wewangian dalam sabun. (Chaudhary &

Mukhophadyay, 2012).

2.6 Fitokimia

Menurut Ayyanar & Babu (2012), jamblang memiliki kandungan kimia

yang berbeda pada masing-masing bagiannya, seperti pada Tabel 2.1.

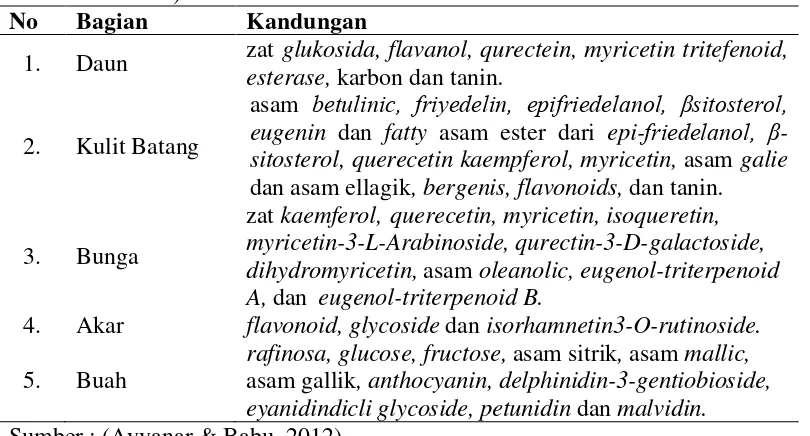

Tabel 2.1. Kandungan kimia pada masing-masing bagian tumbuhan jamblang (S. cumini).

No Bagian Kandungan

1. Daun zat glukosida, flavanol, qurectein, myricetin tritefenoid,

esterase, karbon dan tanin.

2. Kulit Batang

asam betulinic, friyedelin, epifriedelanol, βsitosterol,

eugenin dan fatty asam ester dari epi-friedelanol, β -sitosterol, querecetin kaempferol, myricetin, asam galie

dan asam ellagik, bergenis, flavonoids, dan tanin.

3. Bunga

zat kaemferol, querecetin, myricetin, isoqueretin, myricetin-3-L-Arabinoside, qurectin-3-D-galactoside, dihydromyricetin, asam oleanolic, eugenol-triterpenoid A, dan eugenol-triterpenoid B.

4. Akar flavonoid, glycoside dan isorhamnetin3-O-rutinoside.

5. Buah

rafinosa, glucose, fructose, asam sitrik, asam mallic,

asam gallik, anthocyanin, delphinidin-3-gentiobioside, eyanidindicli glycoside, petunidin dan malvidin.

Sumber : (Ayyanar & Babu, 2012)

Aktifitas Flavonoid

Flavonoid dapat bersifat sebagai antioksidan dengan cara menangkap

radikal bebas, sehingga sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan

memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan LDL

(Low-Density Lipoprotein) terhadap pengaruh radikal bebas, dan dapat bersifat

hipolipidemik, anti inflamasi serta sebagai anti oksidan ( Ling, 2001; Koncazak et

al, 2004; Kwon, 2007).

Aktifitas Tanin

Senyawa tanin dan flavonoid adalah senyawa turunan fenolik. Struktur

senyawa fenolik salah satu gugus pembentuknya adalah senyawa tanin atau

flavonoid. Fungsi aktifitas senyawa tanin menurut Goldstein dan Swain (1965)

adalah sebagai penghambat enzim hama. Fungsi aktifitas senyawa flavonoid

adalah sebagai anti mikroba (Leo, 2004).

Aktifitas Terpen

Terpen adalah suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh

tumbuhan dan terutama terkandung pada getah serta vakuola selnya. Modifikasi

dari senyawa golongan terpen, yaitu terpenoid, merupakan metabolit sekunder

tumbuhan. Selain telah ditemukannya kamper melalui penelitian mengenai terpen,

telah banyak juga ditemukan bahan aktif ideal sebagai pestisida alami. Fungsi

aktifitas senyawa terpen adalah sebagai anti bakteri (Wang, 1997).

Aktifitas Alkaloid

Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang

kebanyakan heterosiklik dan banyak terdapat pada tumbuhan. Fungsi alkaloid

yang dikenal sebagian besar terkait pada sistem prlindungan, misalnya senyawa

aphorphine alkaloid liriodenine dihasilkan oleh pohon tulip untuk melindunginya

dari serangan jamur parasit dan senyawa alkaloid lainnya pada tumbuhan tertentu

untuk mencegah serangga memakan bagian tubuh tumbuhan. Fungsi aktifitas

senyawa alkaloid menurut Atta-ur-Rahman (1997) adalah anti bakteri dan anti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai Agustus

2014. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Jantho, Krueng Raya, Mesjid Raya,

Leupung dan Ujung Pancu, dapat dilihat pada Gambar 3.1. Pengamatan

karakteristik morfologi tumbuhan ini sudah dilakukan di Herbarium

MEDANENSE (MEDA) Universitas Sumatera Utara.

3.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantong plastik, label

gantung, penggaris, parang, gunting stek, selotif, lakban, kertas koran, kertas

kerja, kertas milli, alat tulis, GPS (Global Positioning System), meteran, dan

kamera digital. Bahan yang digunakan adalah alkohol 70 %, sebagai cairan

pengawet sampel tumbuhan.

3.3 Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data tentang jenis jamblang di lokasi penelitian

dilakukan dengan 2 cara, yaitu observasi dan koleksi.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Di Lapangan

Penelitian jamblang dilakukan dengan menggunakan metode survei sesuai habitat

jamblang atau disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jamblang yang

ditemukan dikoleksi, spesimen koleksi bisa dalam bentuk koleksi basah maupun

koleksi kering. Bagian vegetatif tumbuhan diambil seperti bagian daun,

batang/cabang, bunga dan buah atau bagian secara keseluruhan dari tumbuhan

untuk keperluan analisis taksonomi.

Spesimen disusun di antara lipatan koran, diikat tali plastik, dimasukkan

ke dalam kantung plastik yang berukuran 60 x 40 cm, disiram dengan alkohol

70% sampai basah agar spesimen tidak berjamur. Sebelum kantung plastik ditutup

rapat, udara yang terdapat di dalamnya dikosongkan terlebih dahulu. Kantung

plastik ditutup rapat dengan lakban.

S. cumini yang ditemukan difoto, dicatat semua karakteristik vegetatif dan

generatifnya dan dikoleksi. Koleksi spesimen dilakukan dalam bentuk koleksi

basah maupun koleksi kering. Sebagai data tambahan, dilakukan pengukuran

faktor fisik dan kimia lingkungan yaitu kelembaban udara, suhu udara, suhu

tanah, pH tanah, intensitas cahaya, ketinggian, serta titik dari setiap jenis S.

Dalam penelitian akan dilakukan pengamatan faktor kimia tanah.

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan bor tanah, tanah

diambil sampai kedalaman 20 cm. Adapun faktor kimia tanah yang diamati adalah

kandungan hara berupa N (Nitrogen), P (Posfor), K (Kalium). Tekstur tanah yang

diamati dihomogenkan, kemudian diambil cuplikan tanah sebanyak 1 kg untuk

dianalisis.

Di Laboratorium

Karakterisasi dan Identifikasi

Spesimen dari lapangan dibuka kembali, kertas koran diganti dengan yang

baru, spesimen dikeringkan dalam oven pengering dengan suhu ± 60o

- Collection of Illustrated Tropical Plant (Watanabe & Corner, 1969). C sampai

spesimen beratnya konstan. Spesimen yang telah kering dikarakterisasi dan

diidentifikasi di Herbarium MEDANENSE (MEDA) Universitas Sumatera Utara

dengan menggunakan buku-buku acuan sebagai berikut:

- Plant Resources of South East Asia 12. (1) (Valkenburg &

Bunyapraphatsara, 2002 a).

- Plant Resources of South East Asia 12. (2) (Valkenburg &

Bunyapraphatsara, 2002 b).

Karakter morfologi jamblang yang diamati adalah :

a) Daun : susunan daun, bentuk daun, pangkal daun, ujung daun, kisaran panjang

daun (cm), kisaran lebar daun (cm).

b) Bunga : tipe perbungaan, letak bunga, panjang bunga jantan (cm), panjang

bunga betina (cm), panjang tangkai bunga jantan (mm), jumlah mahkota

bunga, jumlah benang sari.

c) Buah : bentuk buah, diameter buah, warna buah muda dan buah tua

Tanah

Proses analisis dan perhitungan kandungan unsur hara Nitrogen (N),

posfor (P), dan Kalium (K) pada tanah mengacu pada Mukhlis, (2007). Sampel

tanah dikeringkan di ruang yang berfentilasi dan tidak terkena sinar matahari

secara langsung. Pengeringan di ruang terbuka dapat dilakukan dengan

menempatkan sampel tanah pada wadah yang luas permukaannya, misalnya baki

(talam). Wadah dilapisi dengan plastik agar tidak terkontaminasi. Sampel tanah

ditabur secara merata agar lebih cepat kering. Temperatur udara tidak lebih dari

35oC selanjutnya sampel tanah dianalisis di laboratorium

Penetapan Nitrogen (N) dengan Metode Kjeldhal

Pengukuran kandungan nitrogen pada tanah ada beberapa tahap, yaitu

destruksi, destilasi, dan titrasi. Pada tahapan destruksi dimulai dengan menimbang

2 g sampel tanah dan ditempatkan pada tabung digester, ditambahkan 2 g katalis

campuran (sebanyak sampel tanah) dan ditambahkan 10 ml H2O, ditambahkan 10

ml H2SO4-asam salisilat dan dibiarkan selama 24 jam. Didestruksi dengan

menggunakan alat digestor (Kjeldhaltherm) pada suhu rendah dan dinaikkan

secara bertahap hingga larutan menjadi jernih (temperatur < 200oC), setelah

larutan jernih suhu dinaikkan dan dilanjutkan selama 30 menit, didinginkan dan

diencerkan dengan menambahkan 15 ml H2

Pada tahapan destilasi, ditempatkan tabung destruksi pada alat destilasi,

ditambahkan 25 ml H

O.

3BO3 4% yang ditempatkan pada Erlenmeyer 250 cc dan

ditambahkan 3 tetes indikator campuran, yang ditempatkan sebagai penampung

hasil destilasi. Ditambahkan 25 ml NaOH 40% ke tabung destilasi dan langsung

didestilasi. Amoniak hasil destilasi ditampung pada erlenmeyer yang berisi

H3BO3, destilasi dihentikan jika larutan pada erlenmeyer menjadi berwarna hijau

dan volumenya mencapai ± 75 ml. Pada tahapan titrasi, dipindahkan erlenmeyer

hasil destilasi dan dititrasi dengan HCl 0,02 N. Titik akhir titrasi ditandai dengan

Penetapan P dengan Metode Bray II

Sampel tanah ditimbang 2 g lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 cc,

ditambahkan larutan Bray II sebanyak 20 ml dan digoncang dengan shaker selama

30 menit lalu disaring. Diambil filtrat sebanyak 5 ml dan ditempatkan pada tabung

reaksi, tambahkan pereaksi fosfat B sebanyak 10 ml, dibiarkan selama 5 menit

lalu diukur transmitan pada spectronic dengan panjang gelombang 660 nm. Pada

saat yang bersamaan tambahkan masing-masing 5 ml larutan standar P 0, 5-1,

0-2, 0-3, 0-4, 0 dan 5,0 ppm P ke tabung reaksi lalu ditambahkan 10 ml pereaksi

fosfat B lalu ukur transmitan pada spectronic dengan panjang gelombang 660 nm.

Penetapan Kalium Tukar Tanah

Hasil per kolasi (perkolat) dari penetapan kapasitas tukar kation pada

erlenmeyer ditampung dan diukur absorban perkolat pada Flamephotometer atau

Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS). Diukur larutan standar K dengan

konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40 ppm K pada Flamephotometer atau Atomic

Absorbtion Spectrophotometer (AAS).

Fitokimia

Aspek fitokimia yang dianalisis adalah kandungan senyawa yang

tergolong metabolit sekunder senyawa alkaloid, fenol (flavonoid, tanin, saponin)

dan steroid dianalisis di Laboratorium Kimia Bahan Alam FMIPA Universitas

Sumatera Utara.

3.5. Analisis Data

Morfologi

Berdasarkan karakter hasil pengamatan, dilakukan analisis morfologi (batang,

Tanah

Perhitungan kandungan Nitrogen (N)

N (%)=ml titrasi (contoh-blanko)x NHCl x 14 x 100

Berat Contoh Tanah x 1000

Prosedur pengujian fitokimia yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skrining fitokimia alkaloid

Sampel diiris halus lalu dimasukkan kedalam beaker glass sebanyak 10

gram. Selanjutnya direndam dengan metanol CH3

a. Filtrat sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi ditambah dengan OH dan dibiarkan ± 12 jam.

Filtrat akan diujikan sebagai berikut:

b. Filtrat sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi ditambah dengan 2

tetes pereaksi meyer. Jika mengandung senyawa golongan alkaloid maka akan

terbentuk endapan menggumpal berwarna putih kekuningan.

2

tetes pereaksi dragendorff. Jika mengandung senyawa golongan alkaloid maka

c. Filtrat sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi ditambah dengan

d. Filtrat sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi ditambah dengan 2

tetes pereaksi bouchardat. Jika mengandung senyawa golongan alkaloid maka

akan terbentuk endapan menggumpal berwarna coklat kehitaman.

2. Skrining fitokimia flavonoid

2

tetes pereaksi wagner. Jika mengandung senyawa golongan alkaloid maka

akan terbentuk endapan menggumpal berwarna cokelat.

Sampel diiris halus, dimasukkan kedalam beaker glass dan dimaserasi

dengan 20 ml etil asetat. Ekstrak dapat diekstraksi dalam kondisi panas maupun

dingin kemudian disaring. Filtrat sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung

reaksi ditambah dengan 3 tetes larutan FeCl3

3. Skrining fitokimia tanin

1%. Jika mengandung senyawa

flavonoid maka akan tampak perubahan warna larutan menjadi warna hitam

Larutan methanol dipekatkan, kemudian larutan pekat dimasukkan

dimasukkan dengan etil asetat ke dalam tabung reaksi. Apabila larutan pekat larut

dengan etil asetat maka ada tanin.

4. Skrining fitokimia saponin

Sampel diekstraksi dengan alkohol-air diatas penangas air. Ekstrak

dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu dibiarkan hingga suhu semula. Kemudian

dikocok selama 2-3 menit. Apabila mengandung saponin maka akan timbul busa

dibagian atas ekstrak. Busa yang terbentuk didiamkan selama 1 menit.

5. Skrining fitokimia steroid

Sampel dilarutkan dengan methanol. Sampel ditotolkan ke plat KLT, lalu

dikeringkan kemudian difiksasi (semprot) dengan pereaksi CeSO4 1 % dalam

H2SO4 10%. Lalu dipanaskan diatas hotplate selama 2 menit. Dilihat perubahan

Ekologi dan Distribusi Jamblang

Untuk menampilkan data dalam bentuk peta harus melalui beberapa

tahapan berikut:

1. Persiapan data ordinat menggunakan Microsoft Excel [ ver. 2007] • Dibuka Excel dan dibuat lembar kerja baru

• Dimasukkan data pada masing-masing kolom

• Data lintang dan bujur yang tercatat dalam GPS adalah data dalam bentuk

derajat, menit, dan detik.

• Dilakukan perubahan data tersebut kedalam bentuk desimal dengan cara: (Derajat) + (Menit/60) + (Detik/3600), kemudian data akan berubah

kedalam bentuk desimal.

• Untuk dapat di pergunakan dalam perangkat lunak ArcView 3.3 data

ordinat harus tersimpan dalam bentuk “dbf”. Untuk itu pada Microsoft

Excel harus ditambahkan Extension DBFIV.

• Dilakukan penyimpanan dengan mengklik Save As, lalu pilih extension

dbf, lalu OK. Maka file akan tersimpan dalam bentuk “dbf”, dan data siap

di gunakan pada ArcView 3.3.

2. Membuat Peta dengan ArcView 3.3

• Dibuka ArcView 3.3 kemudian klik OK pada “Open a New Project”,

“Open a New View” kemudian pilih add theme dan buat “Layer” dengan

nama Sumatera. Shp.

• Diinput data ordinat kedalam ArcView dengan cara, minimize view dan

buka Table lalu pilih Add dan klik OK, pada file “dbf” dengan nama

Jamblang.

• Lalu beri tanda centang pada Layer Jamblang dan Layer Sumatera, lalu akan terlihat daerah persebaran Jamblangsesuai data yang ada pada GPS.

• Dilakukan OverLay pada masing-masing peta dengan titik ordinat.

OverLay Sumatera curah hujan dengan jamblangdbf, Sumatera Landcover

• Dilakukan perubahan warna peta mengikuti ketentuan yang berlaku, untuk

peta tutupan lahan dan curah hujan, pilih warna sesuai dengan jenis warna

yang dikeluarkan BAKOSURTANAL, untuk peta jenis tanah pilih warna

sesuai dengan FAO-UNESCO Soil Map.

• Di-LayOut masing-masing peta, klik menu View dan pilih sub menu

LayOut. LayOut Sumatera curah hujan dengan jamblang dbf. Eksport

dalam format JPEG. LayOut Sumatera Landcover dengan jamblang dbf.

Eksport dalam format JPEG, dan LayOut Sumatera Soil FAO dengan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Morfologi Jamblang

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 54 koleksi, 2

koleksi dari kecamatan Jantho, 36 koleksi dari kecamatan Krueng Raya, 5 koleksi

dari kecamatan Leupueng, 5 koleksi dari kecamatan Masjid Raya, dan 5

koleksi dari kecamatan Ujung Pancu. Dari hasil analisis morfologi tidak

ditemukan adanya perbedaan organ vegetatif dan generatif jamblang di lima

lokasi penelitian.

Habitat

Hasil memperlihatkan jamblang yang ditemukan di kawasan Aceh Besar

hidup di daerah teresterial. Di daerah Mesjid Raya dan Leupung jamblangtumbuh

di tepi pantai, di daerah Ujung Pancu jamblang tumbuh di areal kebun

masyarakat, dan areal persawahan. Sementara itu di derah Krueng Raya dan

Jantho, jamblang tumbuh pada daerah perbukitan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa jamblang tumbuh pada ketinggian 7 - 133 m dpl (Gambar 4.1). Pohon

jamblang umumnya tumbuh liar di hutan sekunder. Hasil ini memperlihatkan

adanya perbedaan dengan Verheiji dan Coronel, (1992); Orwa, et al., (2009) yang

menyatakan bahwa pohon ini tumbuh baik di daerah tropis dengan ketinggian

Gambar 4.1 Habitat jamblang, habitat perbukitan (A), habitat perkebunan milik warga (B).

Batang

Tinggi total batang berkisar antara 4-8 meter dengan diameter 19,1-50,9

cm (Gambar 4.2). Jamblang memiliki batang bulat, tumbuh tegak, kulit tebal,

permukaan kasar dan beralur (pada beberapa pohon ditemukan kulit batang

retak-retak), warna kulit batang bagian luar cokelat keabu-abuan, sedangkan warna kulit

batang bagian dalam cokelat. Hasil yang diperoleh pada penelitian

memperlihatkan terdapat perbedaan dengan yang dilaporkan oleh peneliti

sebelumnya, Verheiji dan Coronel (1992), menyatakan jamblang memiliki batang

yang kokoh, tinggi 10-20 m, diameter 40-90 cm, percabangan rendah, tajuknya

beraturan atau bulat, kulit kayu kasar berwarna kelabu tua.

Gambar 4.2 Batang jamblang, permukaan kasar dengan kulit kayu retak (A), permukaan kasar, warna coklat abu-abu (B).

A B

Daun

Panjang daun 5-13 cm dan lebar daun 3-7,5 cm. Panjang tangkai daun

antara 1,5-2,2 cm. Pada daun variasi terlihat dari warna tangkai daun. Didapat tiga

variasi warna yaitu merah, merah kekuningan dan kuning (Gambar 4.3). Jamblang

secara keseluruhan mempunyai daun tunggal dengan susunan berhadapan. Daun

berbentuk bulat sampai lonjong dengan permukaan yang mengkilat. Susunan

tulang daun berhadapan dan berseling, Warna daun muda merah bata, daun tua

berwarna hijau tua mengkilat pada bagian atas, dan hijau muda pada bagian

bawah. Bentuk pangkal daun runcing, dan ujung daun meruncing.

Gambar 4.3 Daun jamblang; tangkai daun merah (A), tangkai daun merah kekuningan (B), tangkai daun kuning (C).

Bunga

Bunganya adalah bunga malai, tumbuh pada batang yang tak berdaun

dengan jumlah bunga dalam karangan bunga 101-171 kuntum. Jumlah putik 1,

panjang 0,5-0,7 cm, dan jumlah benang sari tak terhingga dengan panjang 0,7-0,9

cm. Mahkota bunga berbentuk bundar dan lepas, jumlah 5, berwarna putih

kekuningan dengan panjang 0,3 cm. Bunganya kecil, berwarna putih kekuningan,

duduk rapat 3-8 kuntum. Mempunyai benang sari dan putik. Morfologi bunga

pada semua lokasi tidak memperlihatkan perbedaan (Gambar 4.4).

Gambar 4.4 Morfologi bunga jamblang, bunga muda (A), kuncup bunga yang masih kecil (B), kuncup bunga yang akan mekar (C), kuncup bunga dengan beberapa bunga mekar (D).

Buah dan Biji

Buah buni panjang 2-3 cm, diameter 1,4-2 cm, bentuk lonjong sampai

bulat telur, kulit buah tipis, licin mengkilap, warna buah muda hijau muda, buah

tua berwarna merah tua sampai ungu kehitaman, daging buah putih hingga merah

keunguan, rasa sepat sampai masam manis. Jumlah buah pada setiap tangkainya

bervariasi antara 7-20 buah/tangkai. Tidak ditemukan adanya perbedaan

morfologi pada biji jamblang.Biji lonjong, panjang 1,6-2,2 cm, diameter biji

0,7-1,2 cm berwarna hijau dengan bintik-bintik berwarna merah pada bagian luar, dan

hijau pada bagian dalam. Biji berkeping dua (Gambar 4.5).

Gambar 4.5. Buah jamblang, buah muda hingga tua (A), buah yang dibelah pada berbagai tingkat kematangan (B), pengukuran panjang biji (C), pengukuran lebar biji (D).

A B

C D

A B

4.2 Deskripsi Jamblang di Kabupaten Aceh Besar

Pohon teresterial, diameter batang berkisar antara 19,11-50,9 cm, dengan

warna kulit batang bagian luar coklat keabu-abuan dan bagian dalam berwarna

coklat. Bentuk daun bulat sampai lonjong dengan pangkal daun runcing dan ujung

daun meruncing. Warna permukaan daun bagian atas hijau tua mengkilat dan

bagian bawah hijau muda. Daun muda berwarna merah bata. Panjang daun 5-13

cm dan lebar 3-7,5 cm, dengan susunan berhadapan. Panjang tangkai daun

berkisar antara 1,5-2,2 cm. Bentuk bunga malai dengan jumlah bunga dalam

karangan bunga 101-171 kuntum. Jumlah bunga jantan tak terhingga, panjangnya

0,7-0,9 cm, dan jumlah bunga betina satu dengan panjang 0,5-0,7 cm. Tiga kali

percabangan, letak bunga aksilar. Jumlah mahkota bunga 5 dengan warna putih

kekuningan. Bunga tumbuh pada batang yang tak berdaun, kelopak bunga

berbentuk corong dengan tinggi 4-5 mm. Buah buni panjang 2-3 cm, diameter

1,4-2 cm, bentuk buah lonjong sampai bulat telur. Kulit buah tipis licin

mengkilap, warna buah muda hijau dan buah tua berwarna merah tua sampai ungu

kehitaman. Daging buah berwarna putih. Jumlah buah pada setiap tangkainya

bervariasi antara 7-20 buah/tangkai. Biji berbentuk lonjong dengan panjang

1,6-2,2 cm, diameter biji 0,7-1,2 cm. Berwarna hijau dengan bintik-bintik berwarna

merah pada bagian luar, dan hijau pada bagian dalam, biji berkeping dua.

4.3 Ekologi Jamblang

Hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat 54 individu jamblangyang

tersebar pada lima kecamatan, yaitu Jantho, Krueng Raya, Leupung, Mesjid Raya,

dan Ujung Pancu. Jamblang tumbuh di daerah-daerah dataran rendah mulai dari

pinggir pantai hingga perbukitan, ketinggian 7-133 m dpl. Pada kecamatan

Krueng Raya, jamblang tumbuh di daerah perbukitan pada ketinggian 13-122 m

dpl. Suhu udara di kelima lokasi penelitian berkisar antara 28-35oC, suhu tanah

30-32o

kecamatan Krueng Raya (Gambar 4.6). Hasil ini sesuai dengan yang dilaporkan

oleh peneliti sebelumnya, Dalimatra (2003), menyatakan bahwa jamblangtumbuh

dikawasan tropis dari dataran rendah hingga ketinggian 500 meter dpl. Jamblang

juga ditemukan pada kawasan dengan curah hujan 2000-2500 mm/tahun. Namun

hasil ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh Sah & Verma (2011), yang

menyatakan bahwa jamblang di India tumbuh di dataran tinggi pada ketinggian

1800 meter dpl.

Jamblang ditemukan tumbuh pada berbagai jenis tanah, yaitu Chromic

Luvisol, Humic Acrisols, Dystric Fluvisols, dan Rendzinas (Gambar 4.7). Dari

Gambar dapat dilihat bahwa Jamblang mendominasi pada daerah dengan jenis

tanah Chromic luvisol (Mediterania), yaitu pada daerah Krueng Raya dan Mesjid

Raya. Tanah Luvisol (Mediternian) merupakan tanah yang mempunyai horison

argilik dengan kejenuhan basa > 50% dan tidak mempunyai horison albik. Tanah

yang berkembang dari bahan induk batu kapur dengan kadar bahan organik

rendah, kejenuhan basa sedang sampai tinggi, tekstur berat dengan struktur tanah

gumpal, reaksi tanah dari ragam masam sampai sedikit alkalis (pH 6.0 – 7.5).

Dijumpai pada daerah pantai sampai 400 m dpl pada iklim tropis basah dengan

bulan kering nyata dan curah hujan tahunan antara 800 – 2500 mm/thn (Food and

Agriculture Organization, 2014).

Tanah Acrisol (Podsolik) merupakan tanah sangat tercuci yang berwarna

abu-abu muda sampai kekuningan pada horison permukaan sedang lapisan bawah

berwarna merah atau kuning dengan kadar bahan organik dan kejenuhan basa

yang rendah serta reaksi tanah yang masam sampai sangat masam (pH 4.2-4.8).

Pada horison bawah permukaan terjadi akumulasi liat dengan struktur tanah

gumpal dengan permeabilitas rendah. Tanah mempunyai bahan induk batu

endapan bersilika, napal, batu pasir dan batu liat. Tanah ini dijumpai pada

ketinggian antara 50-350 m dengan curah hujan antara 2500-3500 mm/tahun.

Tanah Fluvisol (Aluvial) merupakan tanah yang berasal dari endapan alluvial atau

koluvial muda dengan perkembangan profil tanah lemah sampai tidak ada. Sifat

tanah beragam tergantung dari bahan induk yang diendapkannya serta

penyebarannya tidak dipengaruhi oleh ketinggian maupun iklim. Rendzinas

(Renzina) merupakan tanah dengan horison A molik yang terdapat di atas batu kapur

dengan kadar kalsium karbonat lebih dari 40 persen (Food and Agriculture

Organization, 2014).

Jamblang tersebar luas pada daerah Aceh Besar. Jamblang tumbuh pada

berbagai habitat seperti pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran,

hutan tanaman industri, dan sawah. Persebaran tertinggi terdapat pada habitat

pertanian lahan kering campuran, jenis habitat ini terdapat di kecamatan Krueng

Raya, Leupueng, dan Mesjid Raya. Jamblangjuga ditemukan pada kawasan hutan

tanaman industri, jenis habitat ini banyak ditemukan pada daerah Krueng Raya,

Jantho, dan Ujung Pancu. Pada daerah Mesjid Raya jamblang ditemukan pada

kawasan pertanian lahan kering. Habitat lain yang menjadi tempat tumbuh

jamblang adalah sawah, yang terdapat di kecamatan Ujung Pancu. kawasan

4.4 Unsur Hara Tanah

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan dari kandungan ketiga

unsur dari masin-masing daerah penelitian (Tabel 4.1.). Nilai N tertinggi

diperoleh pada daerah Mesjid Raya dengan nilai 0,15 %, dan yang terendah

diperoleh pada daerah Ujung Pancu dengan nilai 0,06%. Kandungan P yang

diperoleh juga berbeda disetiap daerah penelitian dimana nilai P tertinggi

diperoleh pada daerah Ujung Pancu dengan nilai 9,56 ppm, dan terendah pada

daerah Krueng Raya dengan nilai 8,44 ppm. Kadar K tertinggi diperoleh pada

daerah Krueng Raya, dan terendah pada daerah Leupung dengan nilai

masing-masing 1,054 dan 0,075 (m.e/100g).

Tabel 4.1 Kandungan unsur hara makro tanah pada lokasi penelitian

Asal Daerah Parameter

Kandungan unsur hara makro nitrogen pada daerah Krueng Raya, Mesjid

Raya, dan Jantho tergolong rendah sedangkan daerah Ujung Pancu dan Leupung

tergolong sangat rendah. Hal ini sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan Pusat

Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor (1993) bahwa nilai N dalam kondisi

rendah apabila memiliki kandungan 0,10-0,20%, dan sangat rendah apabila

N<0,10%. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa jamblang dapat tumbuh baik

pada daerah yang miskin hara, yaitu unsur hara makro yang rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa jamblang berpotensi sebagai tumbuhan konservasi lahan

kering dan marginal yang memiliki kandungan hara yang rendah.

Unsur hara K menunjukkan angka yang rendah, yaitu berada pada kisaran

0,075-1,054 m.e/100g. Kandungan K ini tergolong sangat rendah sesuai dengan

kriteria faktor kimia tanah yang dikeluarkan Pusat Penelitian Tanah dan

kisaran <10 m.e/100g, dan sangat tinggi apabila memiliki kandungan >60

m.e/100g.

Posfor merupakan salah satu unsur hara makro yang tersedia di dalam

tanah, tetapi tidak semua unsur P yang tersedia dapat dimanfaatkan langsung oleh

tumbuhan. Nilai P tersedia yang diperoleh dari hasil analisis menunjukkan adanya

perbedaan pada masing-masing lokasi penelitian. Kandungan P tersedia berkisar

8,44-9,56 ppm. Kadar Posfor tertinggi didapat pada daerah Ujung Pancu dan

Leupung dengan nilai 9,56 dan 9,33 ppm. Tingginya kadar posfor pada kawasan

ini diduga mempengaruhi proses pembungaan dan membantu proses pembentukan

buah pada jamblang. Hal yang sama disampaikan oleh Rosmarkam & Yuwono

(2002), dimana P dibutuhkan untuk pembentukan primodia bunga dan organ

tanaman untuk reproduksi, mempercepat masaknya buah dan biji tanaman.

Perbedaan kadar posfor diduga disebabkan oleh jenis tanah, selain itu

fenomena ini terkait dengan proses pelapukan yang terjadi di masing-masing

lokasi. Hal yang sama disampaikan oleh Rosmarkam & Yuwono (2002), adanya

pertambahan posfor ke dalam tanah hanya bersumber dari defosit atau pelapukan

batuan dan mineral yang mengandung posfor.

4.5 Uji Fitokimia

Hasil uji fitokimia menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid, fenol, dan

steroid pada daun S. cumini (Tabel 4.2). Senyawa flavanoid hanya ditemukan

pada daun jamblang.

Tingginya kandungan flavonoid dapat dimanfaatkan sebagai anti tumor,

hipertensi, dan anti infeksi pada luka. Hal yang sama dinyatakan oleh Sriningsih

(2008) senyawa flavonoid dapat digunakan sebagai anti mikroba, obat infeksi

pada luka, anti jamur, anti virus, anti kanker, dan anti tumor. Selain itu flavonoid

juga dapat digunakan sebagai anti bakteri, anti alergi, sitotoksik, dan anti

Tabel 4.2 Hasil uji fitokimia daun, buah, dan kulit batang S. cumini dalam metanol

Lokasi Alkaloid Fenol Steroid

Flavonoid Tanin Saponin

Daun

Buah jamblang menunjukkan kandungan senyawa tanin sangat tinggi.

Kandungan tanin yang tinggi pada buah menyebabkan adanya rasa sepat pada

buah jamblang. Goldstein dan Swain (1965) menyatakan tanin merupakan

senyawa yang sering dijumpai pada tumbuhan berkayu, dan dapat menyebabkan

rasa sepat. Kandungan tanin, dan alkaloid yang tinggi pada buah jamblang dapat

dimanfaatkan sebagai anti bakteri

Pada kulit batang menunjukkan kandungan tanin yang tinggi pada batang.

Hal yang sama juga dilaporkan oleh Sangi et al; 2008, bahwa kulit batang

jamblang memiliki kandungan senyawa alkaloid, tanin, saponin, dan terpenoid.

Tingginya kadar tanin pada kulit batang dikaremakan senyawa ini merupakan

senyawa yang dapat melindungi batang tanaman dari serangan hama. Hal ini

sejalan dengan yang disampaikan Goldstein dan Swain (1965) dimana fungsi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di kabupaten Aceh Besar dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Karakter morfologi organ vegetatif dan generatif tidak memperlihatkan

adanya perbedaan variasi.

2. Jamblang terdistribusi di dataran rendah (daerah pertanian lahan kering

campuran) mulai dari pantai hingga ketinggian 133 m dpl, dengan curah

hujan 1500-2500 mm/ tahun, pada tanah chromic fluvisol

3. Daun jamblang memiliki kandungan senyawa alkaloid, fenol (flavonoid,

tanin, saponin) dan steroid, buah dan kulit batang jamblang tidak

mengandung senyawa flavonoid dari gugus fenol.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang

DAFTAR PUSTAKA

Atta-ur-Rahman. 1997. New Sterodial Alkaloids from the Roots of Buxus Sempervirens. Journal of Natural Products. No.60, pp. 770 – 774. American Society of Pharmacognosy.

Ayyanar, M., Babu, P. S. 2012. Syzygium cumini (L) Skleek: A revier of Phytochemical Constituent and Traditional uses. Asian Pacific Jurnal of Tropical Biomedicine. p. 240 – 246.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 2005. Tumbuhan obat Indonesia

Chaudary, B., Mukhopadhyay, K. 2012. Syzygium cumini (L) Skeels: A Potential Source of Nutraceuticals. UPBS, 2 (1); 46 – 53.

Dalimarta, S. 2003. Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 3. Puspa Swara. Jakarta, hal. 19 – 23.

FAO (Food and Agriculture Organization), 2014. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 191 p.

Goldstein, J.L. dan T. Swain. 1965. The Inhibition of Enzymes by Tannins. Phytochemistry Volume 4, pp. 185 – 192. Great Britain : Elsevier Science Ltd.

Gowri. S. S., Vasantha. K. 2010. Phytochemical Screening and Antibacterial Activity of Syzygium cumini (L.) (Myrtaceae) Leaves Extracts. International Journal of PharmTech Research. 2:2, pp 1569-1573.

Heyne. K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid III, cetakan pertama, Jakarta, hal. 1515 – 1516.

Khan. S., Baunthiyal. M., Kumari. A., Sharma. V., 2012. Effect of Fluoride Pollution on Genetic Diversity of A Medicinal Tree, Syzygium cumini. J. Environ. Biol. (33): 745-750.

Koncazak. I., Okuno. S., Yoshimoto. M., Yamakawa. O. 2004. Caffeoylquinic Acids Generated In Vitro in High-Anthocyanin-Accumulating Sweet potato Cell Line. Journal of Biomedicine and Biotechnology.;5:287-92.

Kumar. A., Ilavarasan. R., Jayachandran. T., Decaraman. M., Aravindhan. P., Padmanabhan. N., Khrisnan. M. R. V., 2009. Phytochemicals Investigation on a Tropical Plant, Syzygium cumini from Kattuppalayam, Erode District, Tamil Nadu, south India. Pakistan Journal of Nutrition 8 (1): 83-85

Kumar. R., Ramamurthy. V. V., Sharma. G., 2010. Checklist of Insect Assosiated with Jamun (Syzygium cumini Skeels) From India. Biological Forum- An International Journal, 2(1): 1-5.

Kwon. S. H., 2007. Anti-obesity and Hypolipidemik Effects of Black Soybean Anthocyanins. Journal of medicinal Food ;10(3):552-6.

Leo, M.D. 2004. Phenolic Compounds from Baseonema Acuminatum Leaves : Isolation and Antimicrobial Activity. New York : Georg Thieme Verlag KG Stuttgart.

Ling W.H, Cheng Q.X, Ma J, Wang T. Red and Black Rice. 2001. Decrease Athrosclerotic Plaque Formation and Increase Antioxidant status in rabbits. Journal of Nutrition. ;131:1421-6.

Morton, J. 1987. Jambolan. In: Fruits of warm climates. Miami, FL. Diakses dari ;

Mudiana. D. 2007. Perkecambahan Syzygium cumini (L) Skeels. Biodiversitas, 8 (1). hal. 39-42.

Mukhlis, 2007. Analisis Tanah Tanaman. Medan: USU Press. Hlm 109-120, 149.

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. (1993). Sumber Daya Lahan. Bogor PPTA.

Prabhakaran. S., Gothandam. K. M., Sivashanmugam. K., 2011. Phytochemical and Antimicrobial properties of Syzygium cumini an Ethanomedicinal Plant of Javadhu Hills. Research ini Pharmacy, 1(1): 22-32.

Rosmarkam, A., Yuwono N. W. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Kanisius, Yogyakarta

Sharma. S., Mehta. B. K., Darshna. M., Nagar. H., Mishra. A., 2012. A review on pharmacological activity of Syzygium cumini extract using different solvent and their effective doses. Int. Res. Journal of Pharmacy. 3(12):54-58.

Sikder. A. M., Kaisar. A. M., Rahman. S. M., Hasan. M. C. Al-Rehaily. J. A., Rashid. A. M., 2012. Secondary Metabolites from Seed Extracts of

Syzygium cumini (L). Journal of Physical Science. 23(1): 83-87.

Siregar. H. P. 2005. Isolasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol daun tumbuhan jambu keling. Jurnal Sains Kimia, 9(2): hal. 82-84.

Soni. H., Nayak. G., Patel. S. S. Mishra. K., Singhai. A. K., 2011. Pharmacognostic Studies of the Leaves of Syzygium cumini Linn. International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Science, 2(2): 507-509.

Sriningsih. 2008. Analisa Senyawa Golongan Flavonoid Herba Tempuyung (Son chusarvensis L):www.indomedia.com/intisari/1999/juni/tempuyung.htm. (diakses tanggal 30 Oktober 2014).

Tahir. L., Ahmed. S., Hussain. N, Perveen. I., Rahman. S. 2012. Effect of Leaves Extract of Indigenous Species of Syzygium cumini on Dental Caries Causing Phatogens. International Journal Pharm Bio Sci 2012, July; 3(3): 1032 – 1038.

Valkenburg, J. L. C. H. V., Bunyapraphatsara, N. 2002 a. Plant Resources of South East Asia 12.(1). Medicinal and poisonous plants 2. Prosea Fondation.Bogor-Indonesia: pp. 58-79.

_______. 2002 b. Plant Resources of South East Asia 12.(2). Medicinal and poisonous plants 2. Prosea Fondation. Bogor-Indonesia: pp. 113-116.

Verheji, E., W., M., Coronel, R.E. 1997. Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2 Buah – buah Yang Dapat Dimakan. Prosea Gramedia. Jakarta, hal 380 – 382.

Wang. B. 1997. Pentacyclic Trierpenoid Glycosyl. Esters from Rubuspileatus. Phytochemistry Volume 46. No. 3, pp. 559 – 563. Great Britain : Elsevier Science Ltd.

Watanabe., Corner. 1969. Collection of Illustrated Tropical Plant. Kyoto. Japan.