KERANGKA PIKIR

DIBALIK KEBIJAKAN USAHA KEHUTANAN INDONESIA:

SEBUAH ANALISIS DISKURSUS

Azis Khan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Kerangka Pikir dibalik Kebijakan Usaha Kehutanan Indonesia: Sebuah Analisis Diskursus ini adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Desember 2011

AZIS KHAN. The Mindset behind Indonesian Forest Business Policy: A Discourse Analysis. Under supervision of HARIADI KARTODIHARDJO, SUDARSONO SOEDOMO, and DUDUNG DARUSMAN

By using a discourse analysis, this qualitative research was aimed to better understand the flow of mindset adopted by far in forest utilization policy making processes, especially in the context of natural production forest in the outer island. The discourse drawn from both legal texts available and from the results of in-depth interviews as well as internet on-line polling, strongly indicated that the flow of mindset adopted dominantly by far was so called “the forest first”. This was shown by its characteristic, primarily putting the natural forest to be the first and main factor implying that forest are conceived as ecosystems that function on ways depending mainly on their nature and putting such human related aspects as social, politics and economic to be exogenous. As a result, any significant deviation resulted in great and serious damages some of which were irreversible. To avoid such a terrible consequence, some improvement and re-orientation in policy making processes are needed in terms of its quality of both substance and process. In line with this, the “quality” of the discourse needs also to be improved mainly for the purpose to increase people knowledge and experiences, as well as policy space and actor networks. Above all, as all findings are considered to be product and hegemony of power under both Foucault and Gramsci ideas, it is then necessary to collectively realize, break and end the power hegemony first, before executing all reforms identified in this research. To do so, all forest practitioners and foresters have to be out of their usual “box”.

Key words: discourse analysis, minds frame, sustainability, forestry utilization policy.

AZIS KHAN. Kerangka Pikir dibalik Kebijakan Usaha Kehutanan Indonesia: Sebuah Analisis Diskursus. Dibimbing HARIADI KARTODIHARDJO, SUDARSONO SOEDOMO dan DUDUNG DARUSMAN

Riset kualitatif dengan pendekaatan analisis diskursus ini bertujuan menghimpun pengetahuan dan informasi terkait diskursus yang berkembang dalam kebijakan usaha kehutanan – khususnya di hutan alam produksi di luar Jawa – untuk dapat memahami aliran pemikiran di sebaliknya. Sejumlah produk perundangan terkait usaha kehutanan setingkat UU, PP dan beberapa turunanya telah ditetapkan untuk kemudian dilakukan analisis diskursus, mencakup analisis isi dan narasi. Analisis yang sama juga dilakukan atas hasil dari serangkaian wawancara mendalam dan hasil internet on-line polling.

Hasil riset antara lain menunjukkan, bahwa peta diskursus yang dibangkitkan dari teks peraturan perundangan menunjukkan bahwa aliran pemikiran yang ada secara dominan mengerucut ke satu bentuk aliran pemikiran yang memperlihatkan ciri-ciri atau karakteristik yang identik dengan aliran pemikiran the forest first (FF) yang memosisikan sistem alami hutan sebagai faktor utama, lepas dari aspek sosial ekonomi politik karena diposisikan sebagai faktor eksogen.

Lepasnya aspek sosial ekonomi politik dari aliran pemikiran itu menegaskan aliran pemikiran itu sebagai sangat bio-centris dan steril dari human being dan jauh dari konsep self-sustaining. Ini tampak dari teks kebijakan yang cenderung berkonsentrasi pada sistem alami hutan, dan lepas dari sistem atau persoalan manusia yang (akan) menjalankannya. Pemanfaatan aliran ini menjadi persoalan, antara lain karena berpontensi menyebabkan kehancuran hutan yang bahkan tidak dapat balik (irreversible). Sementara, fakta empiris terkait kinerja usaha kehutanan sejauh ini seolah menggenapkan pembuktian hal potensial ini menjadi hal yang aktual. Antara lain, ditunjukkan semakin meningkatnya biaya transaksi dan ekonomi biaya tinggi di lapangan yang berujung pada meningkatnya tekanan atas sumberdaya hutan.

Diskursus yang dibangkitkan dari wawancara mendalam dan internet on-line polling menunjukkan hasil serupa: menganut aliran dengan ciri dan karakteristik yang sama, yakni FF. Ini terutama diperlihatkan komponen kalangan pemerintah dan praktisi bisnis. Komponen akademisi dan masyarakat sipil tergolong pihak yang ”kalah” dalam kontestasi ide, terindikasi karena proses konstruksi kebijakan dan kualitas diskursus yang lemah. “Kekalahan” ini cerminan sempitnya ruang kebijakan, minimnya jaringan aktor pembuat kebijakan, sehingga tidak semua kepentingan dan politik terkontestasikan secara memadai.

Aliran pemikiran usaha kehutanan menjadi situasi masalah yang penting tapi luput dari perhatian para pemangku kepentingan kehutanan selama ini. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya “kualitas” diskursus sebagai akibat rendahnya pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dan absennya mekanisme konstruksi kebijakan yang terbuka, transparan dan bertanggung gugat.

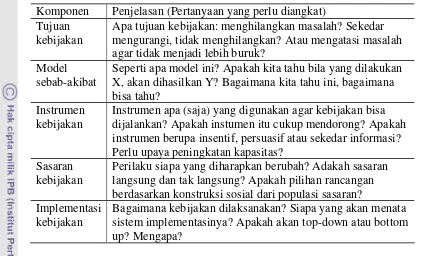

Substansi kebijakan perlu diarahkan agar dapat menggambarkan kejelasan tujuan yang ingin dicapai, perilaku siapa yang diharapkan harus berubah, sebab-akibat terjadinya sesuatu atau situasi tertentu yang menjadi kepentingan dibalik kebijakan, instrumen yang akan digunakan, dan program serta kegiatan untuk memastikan kebijakan bisa berjalan efektif. Ini diperlukan, baik di tingkat UU, terlebih di tingkat PP dan ke hilir.

Pembaruan proses perlu ditekankan pada keterbukaan, termasuk proses pembuatan teksnya untuk menguatkan hubungan antara tujuan yang ingin dicapai, masalah yang ingin dijawab dan solusi yang ditawarkan. Proses penetapan kinerja, program dan kegiatan harus didasarkan pada masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan, khususnya pembuat, pelaku dan pelaksana kebijakan.

Perbaikan kualitas diskursus perlu menyentuh ikhtiar peningkatan kualitas pengetahuan dan pengalaman para pihak pemangku kepentingan. Karenanya, perlu menyentuh sampai pada aspek-aspek pendidikan, riset dan keorganisasian kehutanan, dengan sasaran akhir ditekankan kepada memperkaya ruang diskursus sekaligus ruang kebijakan, dan memperlebar jejaring aktor, sehingga dapat membuka ruang transaksi, negosiasi dan kontestasi lebih memadai.

Sekalipun beberapa kelemahan riset ini diyakini juga sebagai poin kekuatan dalam menunjukkan unsur kebaruan, pelurusan kelemahan ini oleh riset-riset lain

serupa di masa datang perlu dilakukan dengan semangat “continuously

improvement”. Ini mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada: penetapan lawas, ketepatan pilihan dan keluasan nara sumber dalam melakukan wawancara mendalam dan pemanfaatan internet online polling.

Di atas itu semua, dengan menempatkan hasil riset ini pada pemikiran Foucault tentang diskursus dan kekuasaan dan Gramsci tentang dominasi dan hegemoni kekuasaan, maka baik substansi maupun proses konstruksi kebijakan dan sekaligus aliran pemikiran yang telah berkembang sejauh ini merupakan produk dari hegemoni kekuasaan. Dengan argumentasi ini pula, boleh dikatakan bahwa kerusakan hutan alam dan ketidak lestariannya selama ini adalah produk dari hegemoni kekuasaan. Hal tersebut perlu menjadi kesadaran kolektif. Oleh karena itu, agar berjalan efektif, berbagai langkah dan ikhtiar perbaikan dan pembaruan yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini perlu diawali ikhtiar untuk mengurai dan sekaligus melepas hegemoni kekuasaan. Implikasinya, praktisi usaha kehutanan dan rimbawan pada umumnya harus keluar dari “kotak pemikirannnya” yang biasa.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

KERANGKA PIKIR

DIBALIK KEBIJAKAN USAHA KEHUTANAN INDONESIA:

SEBUAH ANALISIS DISKURSUS

AZIS KHAN

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS

Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.

Penguji pada Ujian Terbuka: Dr Ir Djuara P Lubis

Bersyukur pada kuasaNya, bahwa kegiatan riset dan penulisan disertasi ini akhirnya dapat dirampungkan, setelah mengalami beberapa kali penundaan yang terpaksa sengaja diambil, lebih karena dorongan dan dilema “opportunity lost” di luar sana. Ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa penundaan akan berimplikasi pada percepatan penyelesaian masa sekolah doktoral penulis – mendekati pagar maksimalnya.

Disertasi ini memuat hasil riset kualitatif – melalui pendekaan diskursus, yang coba menghimpun pengetahuan empiris terkait kerangka pikir dibalik kebijakan usaha kehutanan, khususnya untuk hutan alam produksi di luar Jawa. Akumulasi pengetahuan ini menguatkan penulis untuk menawarkan kesimpulan, bahwa memang ada persoalan kerangka pikir dibalik kebijakan usaha kehutanan yang terindikasi merupakan produk hegemoni kekuasaan selama ini. Apapun capaian kinerja usaha kehutanan sejauh ini menjadi bagian yang tidak lepas dari persoalan ini. Tawaran kesimpulan itu tidak berhenti disini, karena proses menghegemoni kerangka pikir itu ternyata juga tidak mengalami perubahan berarti dalam kurun yang relatif lama, setidaknya dalam penggalan sebelum dan setelah 1998. Dari tawaran kesimpulan inilah dalam disertasi ini pula penulis menawarkan sejumlah rekomendasi yang menurut ukuran penulis cukup operasional dengan latar konsepsi dan argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Perhatian, kesabaran dan pengertian yang penuh dari ketiga pembimbing, yakni Prof Hariadi Kartodihardjo, Dr Sudarsono Soedomo dan Prof Dudung Darusman, merupakan kemewahan yang luar biasa dalam bantu proses merampungkan riset dan penulisan disertasi ini. Kepada mereka penulis berterimakasih dan berutang budi, sehinga terimakasih saja rasanya sangat jauh dari cukup. Kemewahan juga diperoleh dari dan karenanya penulis berterimakasih kepada para penguji luar komisi, Dr Soeryo Adiwibowo, Dr Dodik Ridho Nurrochmat, Dr Djuara P Lubis dan Dr Iman Santoso yang telah turut memperkaya dan menggenapkan keyakinan penulis atas substansi disertasi ini. Terimakasih penulis sampaikan pula kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses merampungkan riset dan penulisan disertasi ini. Kepada istri dan anak-anak, Eti, Ziza, Afid dan Isal special big thanks to you all for your best supports ever!

Akhirnya, semoga disertasi ini bermanfaat dan memiliki kontribusi dalam proses pembaruan kebijakan usaha kehutanan khususnya dan pembangunan kehutanan umumnya. Layaknya hasil riset, disertasi ini dengan segala keterbatasannnya di sana sini, tetap terbuka untuk masukan konstruktif dari siapapun.

Bogor, Desember 2011

Lahir di Lampung 12 Agustus 1960 dari pasangan Dailami Sutan Nasir (alm) dan Widaningsih, penulis adalah anak pertama dari enam bersaudara. Menyelesaikan Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB pada 1985. Lalu, atas dukungan Bank Dunia menyelesaikan Master bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Department of Forestry and Natural Resources, School of Agriculture, Purdue University, West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat pada 1995. Pendidikan doktoral pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK), Sekolah Pascasarjana IPB ditempuh mulai Agustus 2006 atas biaya sendiri.

Setelah mengundurkan diri dan keluar dengan hormat sebagai peneliti pada Pusat Litbang Sosek Departemen Kehutanan pada 1999, selanjutnya bekerja sebagai konsultan sumberdaya alam dan lingkungan pada Natural Resource Management Program yang didanai USAID Jakarta sampai 2004. Terakhir (2005) tercatat sebagai konsultan lepas untuk isu-isu terkait kebijakan, ekonomi dan tata kelola lingkup pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada Bank Dunia, antara lain bertanggung jawab mengkoordinasikan Analyzing Pathway to Sustainability in Indonesia (APSI) Project, sebuah riset kolaborasi antara AUSAID, CSIRO, ANU (Australia) dengan Bappenas dan sektoral teknis terkait (Indonesia). Sebagai konsultan lepas, bekerja juga dengan beberapa lembaga dan konsultan kehutanan dan sumberdaya alam yang berbasis di luar, seperti AGRECO GEIE (Belgia), ITAD (Inggris) dan NEDWORC (Belanda), ENVIRO (Singapore), serta URS (Australia). Kerja serupa juga dijalin dengan ornop lingkungan Indonesia (WWF Indonesia, The Nature Concervancy, Latin dan Kehati).

Menikah dengan Dr Eti Rohaeti pada 1987 dikaruniai Nur Aziza Azis S.Komp (alumni IPB), Haidar Rafid Azis (Mahasiswa Unpad) dan Faishal Tahsiin Azis (Siswa SMP N 4 Bogor).

DAFTAR GAMBAR ... xix

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

I. KONTEKS DAN FOKUS PENELITIAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Konteks Penelitian ... 6

C. Fokus: Pertanyaan Penelitian ... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 9

E. Outline Disertasi ... 10

F. Ringkasan ... 11

II. KONSEP, TEORI DAN METODOLOGI... 13

A. Pendahuluan ... 13

B. Kebijakan dan Analisis Diskursus ... 13

1. Kebijakan: Definisi dan Pengertian ... 13

2. Bentuk Analisis Kebijakan ... 15

3. Diskursus dan Narasi Kebijakan ... 17

4. Diskursus dan Bahasa ... 19

5. Analisis Diskursus dan Kerangka Pikir ... 20

C. Diskursus Kelestarian ... 22

1. Akar Diskursus ... 22

2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (PB) ... 25

3. Kelestarian Hutan dan Pengelolaan Hutan Lestari ... 28

4. Kondisi Pemungkin Bagi Kelestarian Hutan: Sintesis Teoretik ... 34

D. Metodologi ... 35

1. Kerangka Pendekatan ... 35

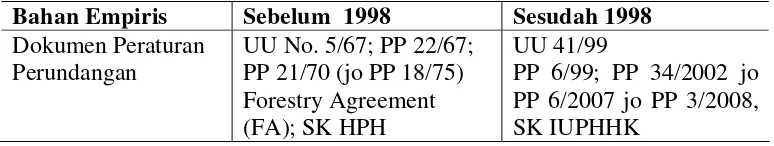

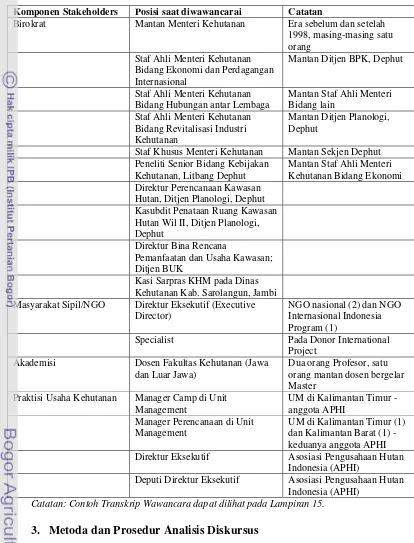

2. Bahan Empiris: Dokumen, Wawancara dan online polling... 38

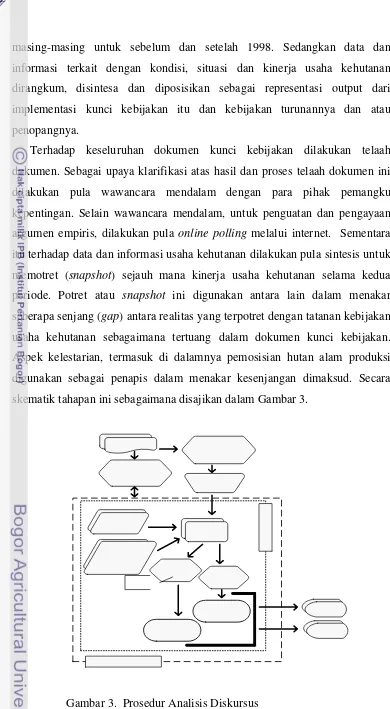

3. Metoda dan Prosedur Analisis Diskursus ... 41

E. Limitasi dan Validasi ... 45

F. Ringkasan ... 48

III. USAHA KEHUTANAN INDONESIA ... 51

A. Pendahuluan ... 51

B. Kinerja Usaha Kehutanan Indonesia ... 52

1. Kondisi Hutan Alam ... 52

2. Pembalakan/Penebangan Liar ... 55

3. Multidimensi Konflik ... 59

4. Deforestasi ... 61

5. HPH/IUPHHK HA ... 63

6. Produksi ... 65

7. Kontribusi Kehutanan pada Perekonomian ... 70

C. Kesenjangan Tujuan dan Kenyataan ... 72

D. Kebijakan Usaha Kehutanan ... 79

1. Kebijakan Usaha Kehutanan sebelum 1998 ... 79

2. Kebijakan Usaha Kehutanan setelah 1998 ... 81

3. Tonggak Kunci Kebijakan dan implementasi ... 84

E. Ringkasan ... 85

IV. KECENDERUNGAN DAN KONTESTASI KERANGKA PIKIR ... 87

A. Pendahuluan ... 89

B. Ikhtisar Kebijakan ... 90

1. Substansi ... 90

2. Proses ... 101

3. Fenomena: Sintesis Kencenderungan ... 105

C. Peta Kerangka Pikir ... 118

1. Keseimbangan Dimensi Organisasi ... 118

2. Kuadran Alvesson-Karreman ... 120

3. The Forest First vs The Forest Second ... 122

D. Persepsi Para Pihak: Kontestasi Kerangka Pikir ... 123

1. Posisi Atas Hutan Alam Produksi Luar Jawa ... 123

2. Pandangan Atas Usaha Kehutanan ... 129

3. Makna Kelestarian Hutan dan Pengelolaan Hutan Lestari ... 138

4. Persepsi atas Kebijakan Usaha Kehutanan ... 146

E. Kualitas Kebijakan Usaha Kehutanan ... 157

1. Makna lepas dari Diskursus ... 157

2. Tidak mengubah Perilaku ... 160

3. Teks lepas dari Interaksi Sosial ... 162

4. Perubahan Orientasi tidak nyata ... 167

F. Ringkasan ... 168

V. IMPLIKASI PENTING ... 173

A. Pendahuluan ... 173

B. Kebijakan: Perlu Pelurusan Kerangka Pikir ... 173

B. Tataran Praktis Operasional: Substansi dan Proses ... 176

C. Kualitas Diskursus: pengetahuan, pendidikan, dan politik ekonomi ... 180

D. Metodologis: kelemahan dan sekaligus kebaruan penelitian ... 185

E. Ringkasan ... 187

VI. RINGKASAN TEMUAN, KESIMPULAN DAN SARAN ... 191

A. Ringkasan Temuan ... 191

B. Kesimpulan ... 194

C. Saran ... 196

DAFTAR PUSTAKA ... 199

LAMPIRAN ... 201

Halaman

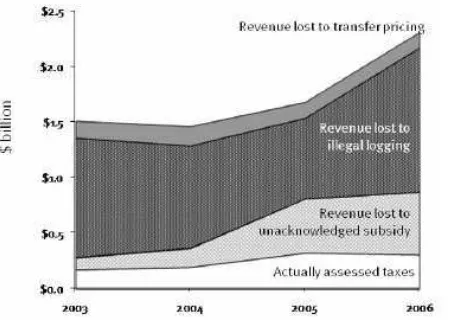

1. Bahan Empiris yang Digunakan dalam Analisis ... 39

2. Tipologi Peserta Internet On-line Polling... 40

3. Tipologi para Narasumber yang diwawancarai ... 41

4. Kerangka Kebijakan (diadopsi dari Birkland, 2001) ... 45

5 Peta Jalan (Road Map) Awal untuk Penelitian Kualitatif Lanjutan ... 46

6 Beberapa Perkembangan Riset Kualitatif Mancanegara ... 47

7. Luas dan Sebaran Hutan Produksi 2009 (dirinci per Provinsi) ... 54

8. Dugaan Tingkat Illegal Logging di beberapa Negara di Dunia ... 56

9. Frekwensi Konflik Kehutanan per Provinsi (1997-2003) ... 60

10. Besar dan Laju Deforestasi dari Tujuh Pulau Utama Indonesia ... 62

11. Jumlah IUPHHK Aktif (sampai Mei 2010) ... 64

12. Jumlah dan Rataan Investasi IUPHHK 2005-2009 ... 66

13. Produksi Kayu berdasar Sumber Pasokan (%) ... 68

14. Volume dan Nilai Ekspor Produk Kayu Olahan (2008) ... 69

15. Volume dan Nilai Impor Produk Kayu (2008) ... 69

16 Kesenjangan antara Tujuan Kebijakan dan Kinerja ... 78

17 Domain Substansi yang diatur UU 5/67 dan UU 41/99... 83

18 Skema Pengusahaan Hutan menurut UU Kehutanan ... 84

19. Ringkasan Narasi Kebijakan dirinci menurut hirarki Perundangan (sebelum 1998) ... 94

20. Ringkasan Narasi Kebijakan dirinci menurut hirarki Perundangan (setelah 1998) ... 99

21. Perbandingan hak dan kewajiban para pemegang unit usaha ... 101

23. Peta Kerangka Pikir dibalik Kebijakan Usaha Kehutanan dengan

Alvesson Kareman (2000) ... 121

24. Peta Diskursus HA Produksi Luar Jawa di kalangan Para Pihak ... 127

25. Peta Diskursus Usaha Kehutanan di kalangan Para Pihak ... 136

26. Peta Diskursus Kelestarian di kalangan Para Pihak ... 144

27. Peta Diskursus Kebijakan Usaha Kehutanan di kalangan Para Pihak... 154

28 Kinerja HPH dan Jumlah HPH yang diberi peringatan ... 162

29. Jumlah (orang dan hari) dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada Unit HPH di Kalimanan Tengah (data 20 HPH: 2009-2010) ... 178

30. Pembidangan dan Eselonisasi di beberapa lembaga ... 182

Halaman

1. Proses Pembuatan Kebijakan Model Linear (Sutton, 1999) ... 16

2. Kerangka Pendekatan ... 38

3. Prosedur Analisis Diskursus ... 42

4. Proses konstruksi Kebijakan (Brikland, 2001) ... 44

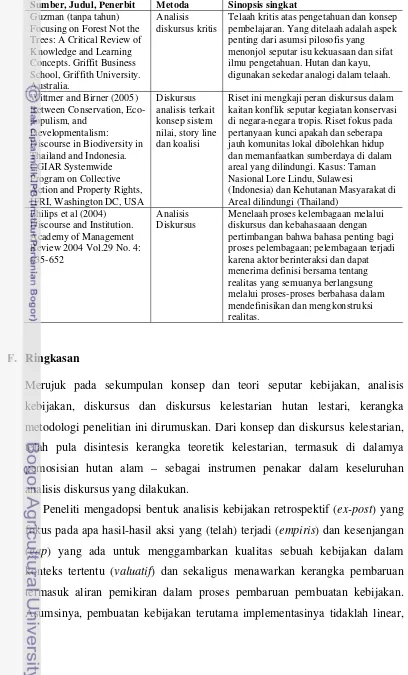

5. Kondisi Hutan Alam Produksi 2005 ... 53

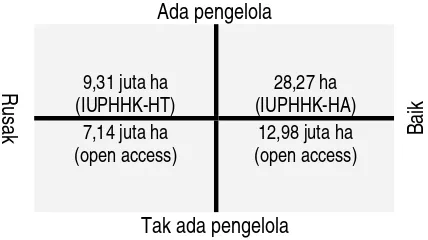

6. Struktur Kerugian Kehutanan Indonesia 2003-2006 ... 57

7. Hubungan Korupsi dan Pasokan Kayu Illegal ... 58

8. Frekwensi Konflik per Tahun (1997-2003) ... 60

9. Perkembangan Unit dan Luas Konsesi IUPHHK HA dalam Dua Dekade Terakhir (1990-2010) ... 64

10. Sebaran IUPHHK Aktif (per May 2010) ... 65

11. Jatah Tebang Tahunan 2006-2008 ... 67

12. Produksi Kayu Bulat Nasional dari HA dan HT (2005-2009)... 68

13. Persen Kontribusi Kehutanan terhadap PDB ... 71

14. Kerangka Pikir dibalik Kebijakan Usaha Kehutanan dalam Kuadran Alvesson-Karreman (2000)... 122

15. Posisi Para Pihak atas Kondisi HA dan Keberlanjutan Usaha Kehutanan ... 129

16. Kontestasi para pemangku kepentingan atas isu usaha kehutanan ... 137

17. Posisi Para Pihak atas Kondisi dan Keberlanjutan Usaha Kehutanan ... 138

18. Paradoks kelestarian sebagai barang publik ... 145

19. Kontestasi para pihak terkait isu kebijakan usaha kehutanan ... 156

20 Nilai Capaian Kinerja dirinci menurut Pro-Program ... 163

21 Tiga kemungkinan “kualifikasi” kebijakan ... 174

23. Kuadran cara berpikir dalam Pengelolaan SDH: tekno-sentris ... 183

1. Sintesis Kerangka Teoretik Kelestarian SDH ... 207

2. Panduan Wawancara ... 209

3. Screen-shot On-line Polling – Kebijakan Usaha Kehutanan ... 211

4. Kata Kunci dalam Dimensi Organisasi (Bolman and Deal) ... 213

5. Relasi Narasi, Diskursus dan Kecenderungan Kerangka Pikir ... 215

6. Contoh Analisis Isi – Kasus UUPK 5/67 ... 217

7. Contoh Hasil Analisis Narasi – Representasi Mana Kelestarian ... 221

8 Lintasan Sejarah terkait Usaha Kehutanan Indonesia ... 233

9. Analisis Narasi menurut hirarki perundangan (UU, PP dan lainnya) ... 239

10. Karakteristik Usaha Kehutanan – Hutan Alam Produksi (sebelum dan sesudah 1998) ... 253

11. Intisari Makna Kelestarian ... 257

12. Kompilasi dan Sintesis Hasil Wawancara ... 259

13. Kompilasi dan Síntesis Hasil Internet On-line Polling ... 275

14. Gambaran Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pemegang Hak Usaha Kehutanan ... 287

15. Contoh Transkrip Wawancara ... 289

A. Latar Belakang

Dua puluh tahun lalu, Sfeir-Younis (1991) telah menganalisis panjang lebar aspek ekonomi kelestarian pembangunan kehutanan yang didalamnya dicakup aspek usaha kehutanan. Ia menyinggung dua pendekatan pokok – sebagai kerangka pemikiran atau paradigma – yang berbeda dibalik rancangan program dan kebijakan pembangunan kehutanan1. Pendekatan pertama, paradigma ”the forest first”, yang dianggapnya sebagai paling tradisional, menempatkan sistem alami hutan sebagai faktor utama. Hutan dipahami sebagai ekosistem yang fungsinya tergantung terutama kepada sifat alaminya, kondisi lingkungan, dan sifat-sifat dari hubungan-hubungan sistem alam yang terlibat. Untuk mencapai kelestarian, praktek-praktek pengelolaan, tingkat laju pemanfaatan, dan upaya konservasi harus didefinisikan secara khusus, kedalam aturan kerja (working rules). Setiap penyimpangan dari sifat-sifat itu (yakni: hukum alam) menyebabkan berbagai kerusakan hutan yang hebat. Beberapa dari kerusakan itu bahkan tidak dapat balik (irreversible).

Pencapaian kelestarian dalam pendekatan ini direduksi menjadi sekedar mengikuti serangkaian “aturan kerja” terkait sifat-sifat dan cakupan pemanfaatan dan konservasi hutan. Aturan kerja ini didefinisikan sebatas pengetahuan ilmiah tertentu berbasis sumberdaya hutan, termasuk kapasitasnya untuk tumbuh kembali, laju pertumbutuhan dan laju pembusukan dari berbagai pohon dan vegetasi, interaksi dari spesies tanaman yang terlibat, dan sejenisnya. Karenanya, kelestarian pembangunan kehutanan akan tergantung kepada kemampuan masyarakat dalam mematuhi berbagai aturan kerja itu. Aturan-aturan kerja itu melekat dalam resep-resep kebijakan yang secara khusus diterjemahkan kedalam aturan pengelolaan optimal, atau laju maksimum pemanfaatan sumberdaya hutan, misal berupa ”jatah tebang tahunan maksimum yang dibolehkan”

1

(annual allowable cut), ”kelestarian hasil” (sustainable yield), dan sebagainya. Perdebatan tentang kelestarian karenanya disebutkan hanya berputar di seputar legitimasi berbagai aturan kerja itu, yang sering dikaitkan dengan kualitas informasi (ilmiah atau tidak), data tentang sumberdaya (akurat atau tidak), dan cara mencapai aturan kerja itu (efisien atau tidak).

Dengan pendekatan demikian, pembangunan kehutanan dinilai bersifat monolitik: setiap aspek lain dari proses pembangunan kehutanan adalah eksogen (exogenous). Hal ini merepresentasikan hal negatif, berupa gangguan atas berjalannya hukum alam2. Masyarakat tercakup bagian dari gangguan itu. Penerjemahan pendekatan ini kedalam pembangunan ekonomi berupa pembuatan bagian-bagian (departemen) kehutanan yang kuat, dilengkapi perangkat dengan baik, dengan tenaga terlatih (tahu aturan-aturan kerja itu), dan siap menegakkan aturan kerja itu (kadang-kadang menggunakan kekuatan militer). Di banyak negara berkembang, departemen-departemen kehutanan tradisional secara harfiah bahkan berfungsi sebagai militer: melindungi hutan (menghindari penyimpangan aturan kerja), menyiapkan instrument pemanenan hutan menurut aturan kerja itu (rancangan konsesi), melakukan penelitian dan survey sumberdaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang legitimasi aturan kerja dan tanpa kecuali melaksanakan program dan proyek pembangunan. Dari pandangan kelembagaan, berbagai bagian (departemen) ini merupakan ”grand regulators” dari sistem, dan arbitrase tentang alam, pemanfaatan dan konservasi hutan hanya terjadi melalui mekanisme internal yang melekat pada bagian-bagian (departemen) itu. Pasar, harga dan insentif secara umum diposisikan sebagai eksternal (exogenous) terhadap sistem.

Titik terlemah dalam pendekatan ini disebut kurangnya pengetahuan. Jadi, masalah muncul saat legitimasi dari aturan kerja yang diadvokasi, tentang kelestarian misalnya, dipertanyakan. Sementara,

2

begitu banyak ekosistem hutan yang kompleks dimana tidak ada konsensus tentang bagaimana mencapai kelestarian. Dibutuhkan jauh lebih banyak lagi aturan kerja dan penelitian sebelum berbagai aturan kerja dibuat untuk melestarikan pembangunan kehutanan.

Pendekatan kedua, paradigma ”the forest second”, secara eksplisit mengenali peran yang dimainkan manusia dan sistem sosial ekonomi, sebagai bentuk lain dari modal, dalam mencapai kelestarian. Ini semua yang diposisikan ”eksogen” oleh paradigma pertama. Dalam paradigma kedua ini sistem politik dan sosial ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang hakiki (intrinsic) dan penting bagi pembangunan kehutanan lestari. Disebutkan, bahwa berdasar pengalaman, tidak mungkin mencapai kelestarian dalam pembangunan kehutanan tanpa partisipasi nyata dari komunitas dan masyarakat pada umumnya. Ini berlaku tidak hanya kepada pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tetapi juga kepada semua bagian suatu program kehutanan. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai diluar

(exogen) dari berbagai anggapan pembangunan kehutanan, kini menjadi

penting untuk diterjemahkan dan diimplementasikan dalam paradigma kedua.

Dalam pendekatan kedua ini, modal manusia (human capital)

dinilai sebagai objek dan modal alam (natural capital) sebagai subjek dari pembangunan kehutanan. Ini semacam penekanan, bahwa praktis tidaklah mungkin memahami apapun kegiatan kehutanan sekarang tanpa partisipasi semua para pemangku kepentingan potensial (potential benefeciaries). Disebutkan, bahwa kelestarian bukan lagi sekedar penciptaan keseimbangan diantara alam dan lawas hutan (yakni modal alam) dimaksud. Pencapaian pembangunan hutan lestari mensyaratkan keseimbangan semua bentuk modal yang terlibat dalam proses: fisik, finansial, manusia, alam, kelembagaan dan bahkan budaya.

ilmu sosial. Menjadi dilema penting adalah hadirnya satu mekanisme yang dapat memecahkan konflik (bila ada) antara dua tatanan aturan kerja tadi. Konflik yang terkenal adalah bahwa saat orang memanen lebih banyak pohon dari yang seharusnya diatur oleh aturan kerja dari paradigma pertama. Banyak alasan mengapa konflik ini muncul, antara lain

dicontohkan karena insentif pasar, perambahan (encroachment) dan

konflik pemanfaatan lahan serta property rights. Untuk memecahkan konflik ini diusulkan beberapa mekanisme: (a) kembali kepada paradigma

pertama dan biarkan negara sebagai ”grand regulator” – pendekatan

penegakan hukum; (b) gunakan mekanisme pasar yang diasumsikan mencerminkan kekuatan preferensi dan daya beli individu, dan (c) terima mekanisme kelembagaan berdasarkan hak-hak yang ada dan aturan kerja berbasis komunitas.

Semua mekanisme yang disebutkan di atas bermasalah dengan berbagai keterbatasan yang serius. Pengalaman pembangunan sejauh ini dinilai cukup baik dan menyeluruh untuk merefleksikan secara serius berbagai keterbatasan kelembagaan dari paradigma kedua. Penempatan pasar sebagai mekanisme kelembagaan untuk memecahkan konflik antara dua tatanan aturan kerja terbukti tidak efisien dan, dalam banyak kasus, tidak diterima secara sosial. Sementara, kumpulan preferensi dan daya beli individu jarang menghasilkan aturan kerja yang secara sosial optimal. Hal

ini dikaitkan dengan contoh yang dikenal sebagai ”tragedy of the

common”, dimana diakhir persaingan individu menghancurkan

sumberdaya alam bersama karena berbagai sinyal pasar tidak mengindikasikan pereferensi sosial3. Solusinya kemudian, disarankan untuk (a) memanfaatkan pasar sebagai mekanisme mengatasi konflik, sementara saat yang sama menetapkan hak-hak private atas hutan; dan bila mekanisme pasar tidak diterima, maka alternatifnya (b) penciptaan satu mekanisme konsensus yang dapat menghasilkan aturan kerja yang

3

optimal: memberi masyarakat kekuatan untuk memutuskan aturan kerja yang mana yang paling diterima.

Sampai disini, analisis Sfeir-Younis (1991) menegaskan, bahwa masing-masing kerangka pemikiran memiliki keterbatasan dan kendala yang pada dasarnya melahirkan tantangan baru untuk pembangunan kehutanan kedepan. Tanpa mendikotomikan secara kaku, kerangka pemikiran pertama digambarkan – bila dianut, akan berakhir dengan kerusakan hutan yang hebat dan bahkan tidak dapat balik (irreversible), terutama bila upaya penegakan aturan kerjanya lemah. Gambaran ini sekaligus membuka rujukan, bahwa kerangka pemikiran kedua menjadi pilihan walau tetap dengan keterbatasan yang penuh tantangan.

Bahwa kecenderungan manusia lebih menganut kerangka pemikiran pertama, ”the forest first”, daripada ”the forest second” menjadi perhatian dan keprihatinan Kaivo-Oja et al (tt) dan MacCleery

(tt)4. Dengan keprihatinan itu, keduanya menekankan perlunya

menyeimbangkan keseluruhan bentuk modal dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mencapai dan bahkan dalam mendefinisikan kelestarian hutan yang tidak lain adalah esensi dari kerangka pemikiran kedua, ”the forest second”, yang ditawarkan Sfeir-Younis. Ruitenbeeck dan Cartier (1998) menegaskan hal senada, bahwa kelestarian harus diletakkan dalam dimensi-dimesi efisiensi dan keadilan dengan mengkalkulasi hal-hal diluar ”kotak” kehutanan, khususnya terkait isu-isu kebijakan dan kelembagaan. Gluck (1987) bahkan lebih tegas lagi, bahwa sejarah kehutanan diwarnai serangkaian kesemberonoan penanganan hutan, sehingga melahirkan empat doktrin yang secara ideologis identik dengan “the forest first” yang dipandang tidak lagi cocok dengan kekinian dunia kehutanan5.

Akumulasi pengetahuan di atas bila dikaitkan dengan kinerja pembangunan kehutanan Indonesia sampai saat ini mengundang

4

Dalam bahasa mereka aliran pemikiran “the forest second” lebih menekankan perlu masuknya dimensi kemanusiaan bahkan sampai tingat global pada pendefinisian kelestarian. Lihat “diskursus kelestarian” pada Bab 3.

5

pertanyaan, kebijakan pembangunan kehutanan Indonesia sejauh ini menggunakan atau menganut aliran kerangka pemikiran yang mana dan seperti apa? Lalu, apa implikasinya bagi pembaruan kebijakan pembangunan kehutanan kedepan? Apakah, dengan demikian, persoalan kerangka pikir termasuk yang perlu masuk agenda pembaharuan?

kebijakan usaha an – fokus..

B. Konteks Penelitian

Usaha kehutanan melalui HPH mengalami ”booming” pada awal 1980an. Tercatat ada sekitar 600an unit HPH beroperasi dengan luas rataan dari puluhan ribu hektar sampai jutaan hektar per unit usaha. Pada periode inilah para pemegang HPH memperoleh hasil finansial yang nyata, terutama melalui ekspor kayu bulat. Sementara, pemerintah memperoleh pendapatan, terutama dari iuran (HPH dan HPHH), Dana Jaminan Reboisasi, terbukanya kesempatan kerja, dan bertumbuhnya berbagai industri kehutanan dalam negeri berbasis kayu dari hulu (log) hingga ke hilir (pengolahan kayu). Pada periode ini pula sektor kehutanan menjadi tulang punggung pemerintah dalam penyediaan dana bagi pembangunan. Pada periode inilah sektor kehutanan mencapai peringkat kedua terbesar kontribusinya dalam perekononomian nasional, setelah minyak dan gas.

Dalam periode-periode selanjutnya berbagai capaian di atas mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun baik dalam hal jumlah unit dan luasan HPH maupun skala kontribusi dan peran sektor kehutanan pada perekonomian nasional. Dalam periode lanjutan ini, termasuk dalam era otonomi daerah, berbagai penurunan tersebut bertali-temali dengan fenomena deforestasi dan degradasi hutan alam. Hal ini berimplikasi luas, termasuk atas merosotnya lebih lanjut peran sosial-ekonomi dan lingkungan dari sumberdaya hutan dan akhirnya berujung pada penilaian tidak lestarinya hutan alam itu sendiri. Fluktuasi dengan kecenderungan menurun ini seolah lepas dari adanya sejumlah proses pembaruan kebijakan kehutanan, termasuk diterbitkannya UU No. 41/1999 (dan turunannya) sebagai pengganti UUPK No. 5/1967.

Implikasi ketidak-lestarian hutan alam di atas mengundang beberapa pertanyaan terutama seputar apa, mengapa dan bagaimana sampai hutan alam produksi akhirnya berada pada jalur tidak lestari. Tiga pertanyaan ini penting mengingat landasan penetapan kebijakan usaha kehutanan baik di tingkat UU maupun produk turunannya, khususnya berupa PP, yang justru menempatkan kelestarian sebagai syarat dan

bahkan pembatas (constraint) dalam memosisikan hutan alam

berbagai produk UU dan turunannya itu. Bila dikaitkan dengan hasil analisis Sfeir-Younis (1991) sebagaimana dijabarkan pada latar belakang, maka pertanyaan ini mengerucut pada pertanyaan kritis: apakah fenomena ketidak-lestarian di atas adalah bukti bahwa kebijakan usaha kehutanan sejauh ini dibangun menggunakan aliran kerangka pemikiran ”the forest first”? Lalu, apa makna dan implikasinya bagi pembaruan kebijakan usaha kehutanan kedepan? Apakah persoalan kerangka pikir termasuk yang perlu masuk agenda pembaharuan kebijakan usaha kehutanan?

C. Fokus: Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan kritis di atas ditarik sebagai pertimbangan awal penelitian ini untuk berfokus pada kebijakan usaha kehutanan, khususnya untuk hutan alam produksi di Luar Jawa. Dalam bahasa sederhana, mempertanyakan aliran kerangka pemikiran dibalik sebuah kebijakan pada dasarnya identik dengan mempertanyakan diskursus seperti apa yang sesungguhnya telah berkembang baik dalam bentuk teks perundangan maupun percakapan dan interaksi sosial para pihak pemangku kepentingan kehutanan di sebalik proses konstruksi kebijakan itu. Meminjam salah satu ide Foucault dalam Arts and Buizer (2009) maka memahami diskursus identik dengan memahami relasi kekuasaan dan bahkan dinamika proses-proses politik.

Dalam bahasa Springate-Baginski dan Soussan (2002) pertanyaan sederhana di atas pada dasarnya adalah upaya untuk memahami (a) proses bagaimana kebijakan dikembangkan dan diterapkan, (b) tujuan-tujuan dan motif dibalik kebijakan – seberapa ia masuk dalam mendekati usaha kehutanan dan/atau fokus pada kelestarian, (c) pengaruh kebijakan atas pencapaian tujuan usaha kehutanan lestari, dan (d) ruang intervensi dalam memengaruhi proses konstruksi maupun implementasi kebijakan.

kebijakan dengan pendekatan teori antropologi6. Pendekataan demikian fokus pada narasi kebijakan (policy narrative) dan diskursus (discource), terkait fenomena yang sedang (hangat) dibicarakan yang seringkali justru menjadi hambatan dalam melakukan agenda pembaruan kebijakan.

Dengan berfokus pada pendekatan analisis diskursus sebagaimana disebutkan diatas, pertanyaan penelitian yang coba ingin dijawab penelitian ini adalah: (a) dapatkah fenomena ketidak lestarian usaha kehutanan menguatkan penilaian bahwa aliran kerangka pikir di balik kebijakan usaha kehutanan sejauh ini adalah memosisikan sistem alami hutan sebagai faktor utama atau ”the forest first”? (b) Seperti apa wujud atau peta diskursus yang menguatkan jawaban atas pertanyaan tersebut dan apa implikasinya? Adakah kecenderungan pergeseran atau bahkan perubahan aliran kerangka pikir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian mengenai konteks, fokus dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan menghimpun pengetahuan dan informasi terkait diskursus yang berkembang dalam kebijakan usaha kehutanan untuk memahami aliran kerangka pemikiran di sebaliknya. Secara khusus penelitian ini bertujuan: (a) mengindentifikasi dan menetapkan tonggak kunci kebijakan usaha kehutanan dari bahan empiris yang ada, (b) melakukan analisis diskursus yang mencakup isi (content analysis) dan narasi (narrative) serta analisis kesenjangan (gap analysis) atas berbagai kebijakan itu, (c) membaca, memetakan, dan menarik alur kerangka pikir baik dari teks perundangan maupun teks yang dibangkitkan dari komunikasi, kerangka pemahaman, maupun praktek sosial, yang diduga berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan usaha kehutanan, dan (d) melakukan sintesis kerangka teoritik dan konsep kelestarian hutan dan usaha kehutanan sebagai penakar kunci dalam melakukan keseluruhan analisis.

6

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat (a) sebagai kerangka dasar bagi agenda pembaruan kebijakan usaha kehutanan, khususnya pembaruan aliran kerangka pikir – agar pemahaman pengetahuan berfokus tidak saja pada teks peraturan perundangan, tetapi juga pada komunikasi dan interaksi sosial dimana kebijakan itu direspon dan diimplementasikan, (b) menambah jumlah dan memperkaya khasanah penelitian kebijakan usaha kehutanan, khususnya dengan menggunakan analisis diskursus sebagai pendekatan, dan (c) memosisikan pentingnya perbaikan kerangka pikir yang mendasari diskursus yang berkembang di balik proses konstruksi kebijakan usaha kehutanan.

E. Outline Disertasi

Penulisan disertasi ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut. Setelah mengemukakan konteks dan latar belakang, menetapkan fokus atau pertanyaan penelitian, menjelaskan maksud dan tujuan serta menggambarkan kemanfaatan penelitian kualitatif ini (BAB I), dilanjut dengan menjabarkan konsep dan teori yang digunakan; mencakup kebijakan, analisis kebijakan, diskursus, hubungan diskursus dengan narasi kebijakan, hubungan diskursus dengan bahasa, hubungan diskursus dengan kerangka pikir dan dilanjut kemudian dengan diskursus kelestarian; yang dari berbagai konsep dan teori ini ditetapkan metodologi penelitian yang mencakup kerangka pendekatan, bahan empiris yang digunakan, dan penetapan prosedur analisis diskursus (BAB II). Potret atau snapshot situasi kondisi dan kinerja usaha kehutanan dan kesenjangannya dengan kenyataan serta informasi kebijakan usaha kehutanan itu sendiri disajikan pada BAB III. Selanjutnya disajikan kecenderungan kerangka pikir yang disintesa dari diskursus yang dibangkitkan dari teks peraturan perundangan; kerangka pemikiran ini kemudian dipetakan, sebelum membahas kontestasi persepsi para pihak yang dibangkitkan dari hasil wawancara mendalam dan internet online

polling, sebelum akhirnya menakar kualitas kebijakan usaha kehutanan

dari sisi kebijakan, praktis-operasional, kualitas diskursus dan metodologis (BAB V). Intisari hasil, kesimpulan dan rekomendasi ditawarkan pada BAB VI. Untuk memudahkan penulisan intisari ini, di setiap Bab telah disiapkan pula ringkasan.

F. Ringkasan

Dua kerangka pemikiran yang pernah melandasi berbagai kebijakan pengelolaan dan usaha kehutanan dunia disebutkan Sfeir-Younis (1991), sebagai the forest first (FF) dan the forest second (FS). Dari telaahnya, FF telah menyebabkan kerusakan hutan yang bahkan tidak dapat balik (irreversible), terlebih saat aturan kerja yang sangat bio-centris tidak berhasil ditegakkan. Sementara, ada fakta empiris menunjukkan bahwa kinerja usaha kehutanan kita, Indonesia, sejauh ini sangat rendah ditandai antara lain dengan merosotnya peran ekonomi, sosial dan lingkungan sumberdaya hutan alam produksi menyusul berbagai kerusakan hutan dan lahan dengan laju dan magnitude yang relatif tinggi. Mengaitkan dua pengetahuan empiris ini telah mengundang pertanyaan: apakah kebijakan usaha kehutanan kita selama ini dilandasi sepenuhnya dengan aliran FF?.

Pertanyaan itu menjadi fokus atau pertanyaan penelitian ini. Pertanyaan itu identik dengan mempertanyakan diskursus yang telah berkembang dibalik proses konstruksi kebijakan usaha kehutanan, khususnya hutan alam produksi di Luar Jawa. Diskursus dimaksud mencakup baik yang dibangkitkan dari teks peraturan perundangan maupun hasil percakapan dan interaksi sosial para pemangku kepentingan usaha kehutanan. Melalui analisis diskursus itu pertanyaan penelitian ini coba dijawab.

sebagai kerangka dasar bagi agenda pembaruan kebijakan usaha kehutanan, khususnya bagi ihktiar pelurusan kerangka pikir.

A. Pendahuluan

Diskursus dipahami sebagai tatanan kerangka pikir yang mengonstruksi realitas sosial dalam sebuah konteks tertentu – dalam hal ini kebijakan usaha kehutanan lestari. Pada saat situasi hutan dipandang tidak lestari – yang indikasinya begitu kuat muncul dalam diskursus seputar deforestasi dan degradasi hutan, maka pertaruhan mengarah pada substansi dan proses konstruksi kebijakan serta interaksi sosial yang telah terjadi, sekaligus aliran pemikiran yang dominan disebaliknya. Dari arah pertaruhan inilah peta kerangka pikir dibalik kebijakan usaha kehutanan serta tali temalinya dengan ”kualitas” kebijakan dan kinerja usaha kehutanan itu sendiri coba dipahami dan dianalisis dalam penelitian ini dengan berpegang pada konsep dan teori sebagaimana dijabarkan dalam beberapa sub-bab berikut ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengeksplorasi diskursus yang telah berkembang dibalik proses konstruksi kebijakan usaha kehutanan di hutan alam produksi di Luar Jawa. Esensi penelitian ini, antara lain menggali dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan usaha kehutanan yang telah ada (ex-post). Kecenderungan

diskursus para pemangku kepentingan usaha kehutanan dieksplorasi melalui pendekatan analisis kebijakan, khususnya pendekatan antropologi yang fokus pada narasi kebijakan dan diskursus. Dari serangkaian kecenderungan narasi kebijakan dan diskursus dapat sekaligus diamati kecenderungan aliran pemikiran para pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konstruksi kebijakan.

B. Kebijakan dan Analisis Diskursus

1. Kebijakan: Definisi dan Pengertian

menjadi kemudian mudah untuk memahami dan mendefinisikan kata ”kebijakan”. Observasi IDS (2002) ini berkaitan secara kuat dan lekat dengan sebuah perkembangan kerangka kerja terkait proses kebijakan. Kerja observasi ini antara lain menemukan adanya hubungan teori antara ilmu pengetahuan (science), keahlian (expertise) dan kebijakan, kepentingan politik, partisipasi publik dan jaringan aktor. Hal disebut terakhir ini memberikan pemahaman bahwa ”kebijakan” adalah proses jalin-menjalinnya dan interkoneksi berbagai hal tadi. Ini setara dengan landasan Sfeir-Younis (1991) saat menawarkan kerangka pemikiran keduanya ”the forest second”.

Dalam pemahaman Dunn (2000) analisis kebijakan dipandang sebagai aktivitas intelektual menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dicapai melalui analisis sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program. Penekanan pada unsur ”tentang” dan ”dalam” mengandung pengertian terkait penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Pengetahuan sendiri dipahami Dunn (2000) sebagai kepercayaan tentang kebenaran yang masuk akal (plausibel) ketimbang kepastian. Dalam pemahaman demikian probabilitas statistik, misalnya, diposisikan Dunn sebagai pendukung dalam menegakan klaim pengetahuan yang plausibel.

Masih menurut Dunn (2000), analisis kebijakan mengombinasikan dan meneransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin (sosial, politik, dll), dan lebih jauh lagi menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu.

Tujuan analisis kebijakan melebar melampaui produksi ”fakta”, yakni

memproduksi juga informasi mengenai nilai dan serangkaian tindakan yang

dipilih. Dengan begitu, analisis kebijakan juga meliputi evaluasi dan

Sementara tindakan, apakah penerapannya menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Untuk menghasilkan itu semua, Dunn (2000) mengenalkan tiga pendekatan, yakni: empiris, valuatif dan normatif yang dapat digunakan salah satu, dua atau seluruhnya. Pendekatan empiris, fokus pada penjelasan sebab-akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pertanyaannya bersifat faktual (= apakah sesuatu ada?) dan informasi yang dihasilkan bersifat deskripsi.

Pendekatan valuatif menekankan pada penentuan bobot kebijakan.

Pertanyaannya berkaitan dengan nilai (= Berapa?) dan tipe informasi yang diperoleh bersifat valuasi. Pendekatan normatif fokus pada rekomendasi serangkaian tindakan di masa depan yang dapat menyelesasikan masalah publik. Pertanyaanya, tindakan apa yang harus dilakukan dan tipe informasi

yang dihasilkan bersifat preskripsi (resep pengobatan). [see THH 671-

PSL*.*]

2. Bentuk Analisis Kebijakan

Bentuk-bentuk analisis kebijakan dikelompokkan Dunn (2000) kedalam tiga kelompok besar: retrospektif (Ex-post), prospektif (Ex-ante) dan integratif. Restropektif fokus pada ”apa yang terjadi” dan ”perbedaan” (gap) apa yang dibuat. Prospektif lebih kepada ”apa yang akan terjadi” dan ”apa yang harus dilakukan”. Integratif merupakan kombinasi keduanya yang fokus pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan dieksekusi. Selain itu, Dunn (2000) meyakini analisis retrospektif mengutamakan hasil-hasil aksi, yang dapat menawarkan kerangka baru dalam memahami proses pembuatan kebijakan, memberi tantangan perumusan masalah, membalik berbagai mitos sosial dan bahkan membentuk opini publik.

merupakan kekacau-balauan dari serangkaian tujuan-tujuan dan kejadian. Itu, masih menurut Sutton (1999) merupakan hal terbaik atas pemahaman kebijakan dan implementasinya. Dengan argumen ini ia ingin menegaskan bahwa kombinasi berbagai konsep dan alat dari berbagai disiplin dapat digunakan untuk meletakan beberapa tatanan kepada kekacau-balauan kejadian tadi. Kombinasi ini mencakup narasi kebijakan, komunitas kebijakan,

analisis diskursus, teori regimes, pengelolaan perubahan (management of

change) dan peran dari birokrat jalanan dalam implementasi kebijakan.

”Model linear” disebut Sutton dengan beberapa nama, seperti mainstream, common-sense, rational model, dan sering dipandang secara luas sebagai cara pembuatan kebijakan. Model ini menggariskan pembuatan kebijakan sebagai proses linear pemecahan masalah yang rasional, berimbang, objektif dan analitis. Dalam model demikian, keputusan dibuat dalam serangkaian tahap yang berurut mulai dari identifikasi masalah atau isu, dan berakhir dengan sekumpulan kegiatan untuk memecahkan atau berurusan dengan masalah itu (Gambar 1).

Gambar 1. Proses pembuatan kebijakan Model Linear (Sutton, 1999)

Kegagalan ini lalu sering dikaitkan, misalnya, kepada kurangnya kemauan politik, miskinnya kerja manajemen, dan kekurangan sumberdaya. Dalam pengamatan Sutton (1999) ada banyak bukti yang menegaskan bahwa model linear semacam ini jauh dari realitas. Keyakinan ini berangkat dari telaahnya, bagaimana ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional dan pengelolaan bisnis memengaruhi pembuatan kebijakan dan coba membangun sebuah gambaran yang lebih besar dari proses pembuatan kebijakan. Diyakini Sutton (1999), bahwa antropologi – seperti halnya juga ilmu politik dan sosiologi, berfokus pada diskursus pembangunan.

Selanjutnya, Sutton (1999) merinci bahwa dengan pendekatan

antropologi, diskursus pembangunan menjadi tema penting. Disitu

”diskursus” diposisikan lebih kepada sebuah ansambel berbagai ide, konsep dan kategori yang melalui itu semua pemahaman akan sebuah fenomena dibangun. Dalam posisi demikian, diskursus menetapkan sejumlah masalah, membedakan beberapa aspek dari situasi dan mengesampingkan yang lain. Karena berbagai diskursus yang dominan menata cara-cara mengelompokkan orang dan mendefinisikan masalah, ia memiliki akibat-akibat serius yang bersifat materi dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan antropologi juga bekerja menganalisis bahasa dan berbagai pernyataan dalam diskusi-diskusi kebijakan. Hal ini, sebagaimana dikemukakan Apthorpe (1986 – dalam Sutton, 1999 dan dalam Shore dan Wright,1997) melepas cara-cara dimana kebijakan (mengalami) depolitisasi dan derasionalisasi, serta menjauhkan tanggung jawab dari para pembuat kebijakan dari berbagai keputusan yang dibuatnya.

3. Diskursus dan Narasi Kebijakan

berbagai alternatif dipertimbangkan, memengaruhi opsi yang dipilih dan dampaknya pada proses implementasi. Yang kemudian menjadi kepedulian utama adalah, apa yang ditanyakan Shore dan Wright (1997), yakni siapa yang memiliki ”kekuatan untuk menentukan”: kerja diskursus-diskursus dominan melalui penyusunan kerangka acuan (TOR) dengan tidak membolehkan atau mengesampingkan pilihan-pilihan lain. Pengaruh diskursus yang begitu melekat pada proses kebijakan itu disarikan Grilo (1997 – dalam Sutton,

1999), yakni ”diskursus mengidentifikasi, membicarakan dan memikirkan

cara-cara yang tepat dan legitimate tentang melakukan pembangunan”.

Sutton (1999) juga memperlihatkan perbedaan antara diskursus dan narasi pembangunan. Disebutkan, bahwa berbagai konsep dari diskursus dan narasi pembangunan berbeda, meskipun keduanya memberikan implikasi sebuah dominasi dari proses pembangunan oleh kepedulian/interest tertentu untuk mengekslusi yang lain. Diskursus merupakan konsep yang lebih luas daripada narasi. Diskursus berhubungan dengan cara berpikir, nilai-nilai dan berbagai pendekatan fundamental akan berbagai isu, sementara narasi lebih kepada satu masalah pembangunan tertentu yang lebih spesifik.

Teori diskursus telah pula dikenalkan dalam analisis kebijakan kehutanan. Ini terkait kerja Arts dan Buizer (2009) yang berangkat dari pendekatan kelembagaan-diskursif, dengan menganalisis pengembangan-pengembangan kebijakan kehutanan global sejak awal 1980an. Pilihan atas kasus ini dibuatnya atas pertimbangan-pertimbangan substantif dan pragmatis. Secara pragmatis, kasus ini merupakan pilihannya, karena salah satu dari mereka telah berkecimpung dibidang kehutanan bertahun-tahun lamanya, termasuk turut dalam berbagai negosiasi kebijakan kehutanan yang dialaminya di Parlemen Eropa dalam akhir 1990an. Secara subtantif, dan lebih penting, bagi mereka kasus ini melahirkan materi empiris penting untuk mempelajari klaim-klaim paham diskursif-kelembagaan.

Kelembagaan diskursif merupakan salah satu penerapan analisis diskursus dari empat pendekatan yang disebutkan Arts dan Buizer (2009), yakni (1) diskursus sebagai komunikasi, (2) diskursus sebagai teks, (3) diskursus sebagai kerangka atau ”frame” dan (4) diskursus sebagai praktek-praktek sosial. Kelembagaan diskursif merupakan pengembangan yang dilakukan Arts dan Buizer (2009) dari macam diskursus keempat, yakni praktek-praktek sosial. Dalam pengembangan itu mereka menetapkan setidaknya dua asumsi. Asumsi pertama, berbagai dinamika kelembagaan berasal dari kemunculan ide-ide, konsep-konsep dan narasi baru dalam masyarakat, yang kemudian terlembagakan dalam praktek-praktek sosial sehingga berdampak sosial. Asumsi kedua, ide-ide, konsep-konsep dan narasi yang terlembagakan secara kuat dalam praktek sosial dianggap relevan sekali dalam memahami bagaimana berbagai perubahan kelembagaan terjadi.

4. Diskursus dan Bahasa

Pendekatan antropologi juga melihat penggunaan bahasa dalam proses kebijakan itu, sebagaimana telah ditegaskan Sutton (1999). Hal ini disebut “analisis diskursus” tetapi merujuk dalam pengertian diskursus yang berbeda, yakni lebih kepada pengertian percakapan, dialog, bahasa dan pidato sebagaimana juga disebutkan Hawitt (2009). Dari sini berkembang pemahaman Sutton (1999) terkait pemberian label atas kelompok-kelompok (the labelling of groups), pengerangkaan isu yang akan diatasi (the framing issue to be tackled), pembuatan solusi-solusi kebijakan (agar) tampak jelas

dan tak perlu dipertanyakan (making policy solutions seem obvious and

unquestionable), dan mende-politisasi berbagai keputusan kebijakan

(depoliticising policy decisions).

Pelabelan atas kelompok dicontohkan dari perencanaan pembangunan

mereka, rentang kepedulian yang mereka wakili dan keragaman pengalaman mereka.

Terkait pengkerangkaan, Gasper (1996 – dalam Sutton, 1999)

menyarankan bahwa ”bingkai” digunakan untuk mengaitkan cara pendefinisian masalah-masalah kebijakan, yang menganalisis secara khusus pertimbangan apa yang dicakup dan tidak dicakup. Hajer (1993 - dalam Apthorpe dan Gasper 1996 – dalam Sutton, 1999) menyarankan bahwa pengkerangkaan bekerja untuk membedakan beberapa aspek dari sebuah situasi daripada yang lainnya. Dalam hal ini Apthrope dan Gasper (1996 – dalam Sutton, 1999) menegaskan, bahwa analisis diskursus kebijakan harus menguji pengkerangkaan masalah yang akan ditangani dan hubungannya dengan penyiapan jawaban-jawaban yang ditawarkan.

Dalam hal pembuatan solusi kebijakan, Apthrope (1996 – dalam Sutton, 1999) menarik aspek penting lain dari penggunaan bahasa dalam pembuatan kebijakan. Ia menganalisis berbagai dokumen kebijakan tertulis dan menekankan cara kebijakan di tuliskan terkait kegiatan pemecahan masalah agar diperoleh sejumlah langkah pemecahan yang jelas. Digambarkan dimana dokumen menata secara jelas apa-apa yang “yang tak terelakan harus dilakukan”, apa-apa “sebagai alasan” dan tidak dapat dinegosiasikan atau untuk ditawar-tawar. Kebijakan yang mengklaim untuk dicontoh dalam beberapa cara ”terwakili dalam bahasa yang dipilih terutama untuk menarik dan membujuk salah satunya. Hal ini biasanya tidak mengundang atau menerima bantahan, terutama ketika sikap moral tertinggi yang diambil, melainkan oleh setiap trik dan kiasan, yang cirinya bersifat tidak dapat dibantah” (Apthorpe dan Gasper 1996 – dalam Sutton, 1999)

5. Analisis Diskursus dan Kerangka Pikir

oleh ide-ide Foucault tentang diskursus dan kekuasaan, sebagai sebuah jalan untuk memahami berbagai dinamika proses-proses politik. Ia lalu secara ringkas melacak berbagai pendekatan yang berbeda yang telah dilakukan para analisis kebijakan publik yang terinspirasi Foucault, menata sifat-sifat bahwa berbagai pendekatan itu memiliki poin-point penting dan perbedaan secara umum. Selain itu ia juga mengeksplor atau menggali berbagai implikasi dari penerapan analisis diskursus atas proyek-proyek penelitian dalam bidang studi kebijakan pedesaan, untuk menggambarkan bagaimana berbagai pandangan baru dapat diperoleh melalui sebuah pendekatan analisis diskursus.

Sutton (1999) memastikan bahwa analisis diskursus diposisikan penting dalam pendekatan antropologi, sosiologi dan politik. Disebutkan, analisis diskursus merupakan upaya untuk memahami, memecah dan mendekonstruksi diskursus sehingga perspektif yang diangkat kedalam proses pembangunan dapat dipahami. Analisis diskursus bantu mencari pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah kebijakan. Apthorpe (1986 – dalam Sutton, 1999) misalnya, menyebutkan ’selalu saja ada alternatif pilihan lain, dimana beberapa diantaranya mungkin tetap dipertimbangkan lagi, bahkan dari beberapa hal lain yang telah ditolak sebelumnya karena alasan tertentu. Jadi mendekonstruksi diskursus untuk tujuan yang konstruktif. Ada juga upaya ambisius untuk menganalisis evolusi historis diskursus, sebagaimana dikatakan Escobar (1995 – dalam Sutton, 1999) antara lain dengan menguraikan struktur sosial mereka, dan mencurahkan berbagai ide yang mereka wakili.

seperti telah disebutkan di atas, yakni ”petani”, ”miskin desa”, atau ”miskin tanah”.

Sementara Hawitt (2009) menjelaskan secara historis, bahwa tradisi analisis diskursus telah ber-evolusi yang bersandar pada berbagai teori sosial, seperti Laclau, Mouffe, Bourdieu dan Foucault. Menurutnya, dan juga dijelaskan Arts dan Buizer (2009) gagasan Foucault tentang diskursus telah digunakan oleh para analis dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ia menjelaskan, bawa Analisis Diskursus Kritis (CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough (1995) dan lainnya (misalnya van Dijk, 1997) dalam tradisi

analisis diskursus linguistik, diskursus dipahami dari teks dan

komunikasi/berbicara, dengan pemahaman bahwa diskursus dibentuk oleh

praktek-praktek dan interaksi sosial.

C. Diskursus Kelestarian

1. Akar Diskursus

Konsep dan istilah kelestarian berangkat dari berkembangnya diskursus ”pembangunan berkelanjutan” (PB) sebagaimana dicatat oleh Kaivo-oja et al (Tanpa Tahun – sustainability-advanced-analyisis.pdf). Akar dari diskursus PB sebagai isu yang dikenali secara mendunia adalah pengembangan hasil dari konferensi pertama PBB tentang ”Manusia dan Lingkungan” di Stockholm pada 1972 dan dari beberapa studi-studi awal yang begitu berpengaruh (lihat misalnya Carlson 1962, SCEP 1970, Meadows et al 1972). Konsep PB itu sendiri pertama kali menjadi terkenal dalam dokumen World

Conservation Strategy yang diterbitkan the World Conservation Union pada

1980 (IUCN 1980). PB dibahas dan dielaborasi secara menyeluruh oleh Komisi Lingkungan dan Pembangunan PBB pada 1987 dalam sebuah laporan yang disebut ”Our Common Future” (WCED, 1987).

Tisdel dan Roy (1996PR-GOVERNANCE-SFM.PDF) dalam menjelaskan

untuk memastikan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam ilustrasinya Tisdel et al (1996) menekankan bahwa Adam Smith jelas-jelas meyakini bahwa kedua hal dimaksud (PR dan tata-kelola) merupakan langkah awal untuk menjamin kesejahteraan ekonomi negara. Disebutkan, bahwa sekalipun istilah PB tidak begitu populer di zaman Adam Smith, tidak diragukan bahwa dia dan para kawanan ekonom ternama

dimasanya, peduli dengan cara mencapai pembangunan dan keberlanjutan

dari capaian pembangunan itu.

Tisdel et al (1996) mengambil contoh keterkaitan kerja-kerja David Ricardo, Karl Marx dan Stuart Mill. Marx, katanya, peduli atas keberlanjutan sistem pasar kapitalis, sementara Ricardo dan Mill peduli pada cara mengaitkan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan sumberdaya lahan yang terbatas yang akan membatasai pertumbuhan ekonomi. Ricardo dan Mill bahkan peduli bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin tidak akan berlanjut sehingga sistem ekonomi akhirnya akan sampai pada keseimbangan dimana mayoritas populasi hidup pada tingkat subsisten. Dalam keyakinan Tisdel, kebanyakan ekonom, kecuali Marx, berasumsi bahwa sistem private property rights (pada gilirannya) akan berlaku; tanpa (perlu) secara khusus menelaah pengaruh property rights atas kegiatan ekonomi.

Etos atau jiwa PB, menurut Kaivo-oja et al (tt), telah disepakati dan mendapat konfirmasi berbagai negara pada Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan PBB (UN, 1993) di Rio de Janeiro pada 1992. PB diekspresikan secara garis besar sebagai sebuah etos dalam sebuah laporan yang disebut Brundtland Report, yakni bahwa ”manusia memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa pemenuhan kebutuhannya saat ini tidak mengancam

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”

sosial dan solidaritas global daripada kepada isu profit para pemegang saham. Berbagai kebijakan PB, dengan begitu, dipandang harus memberikan prioritas bagi mereka yang miskin, dan untuk mencapai keadilan yang lebih baik, baik dalam generasi (intra-generational equity) maupun antar generasi ( inter-generational equity).

Kaivo-oja et al (tt) lalu merinci etos PB kedalam empat pilihan utama, yakni (1) Memerangi kemiskinan, beragam kerugian dan kondisi ekonomi yang tidak seimbang, terutama di negara berkembang; (2) Menghentikan pengurasan sumberdaya dan kerusakan lingkungan dan menerima kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sebagai sebuah standar kualitas dalam urusan manusia dan kemanusiaan, (3) Mengamankan bagi generasi mendatang kesempatan yang sama dalam hal kesejahteraan dan kebebasan memilih sebagaimana kita nikmati, (4) PB adalah sebuah proses interaksi dalam tiga

dimensi yang memberikan sebuah masa depan manusia yang adil dan setara

secara sosial, lestari secara lingkungan maupun ekonomi serta secara politik dan culturalbebas dan inovatif.

sosial budaya, dan di tempat kedua, barulah persoalan yang bersifat teknis dan ekonomis (Malaska, 1971, 1972).

2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Kaivo-oja et al (tt) menganggap pengembangan PB sebagai sebuah arah perubahan dan ini penting untuk dapat memonitor bila sebuah arah pembangunan yang tepat telah ditemukan dan dipelihara. Dari banyak pustaka ia menghimpun sejumlah pendekatan PB, seperti – beberapa yang paling penting – dikemukakan berikut ini.

Pendekatan Hick. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa teori pertumbuhan neoklasik telah menyatu dalam kendala-kendala sumberdaya alam dalam doktrin ekonomi (Hicks 1946, Page 1977, Solow 1974 dan Hartwick 1977). Menurut pendekatan ini ide tentang kemajuan atau keberhasilan dinyatakan sebagai konsumsi barang (dan sumberdaya alam)

yang tidak menurun dari waktu ke waktu (non-declining consumption).

Pendekatan ini dapat dianggap sebagai sebuah penajaman metafor dari PB, menggantikan konsep PB yang dikendala oleh pertumbuhan (Cassier 1946, 1985). Akibatnya dari kepedulian pokoknya ini PB dinyatakan lebih sebagai efisiensi antar-generasi daripada kesempatan yang setara (equal opportunity).

Pendekatan London. Ini pendekatan berbeda yang menurut Kaivo-oja et al (tt) dikerangka untuk memecahkan masalah keterbatasan manfaat dari substitusi ke kelestarian antara modal alam (Kn) dan modal buatan manusia (Km) (Pearce et al 1990, Klaases and Opschor 1991, Pearce and Turner 1990). Menurut aliran ini beberapa substitusi adalah mungkin antara beberapa elemen dari Kn dan Km, sementara berbagai elemen lainnya dari Kn memberikan hanya jasa-jasa yang tidak dapat disubstitusi bagi perekonomian. Sebagai contoh, ada beberapa spesies tertentu yang harus dilindungi (Turner 1993). Pertanyaan strategis yang penting disini adalah: berapa banyak Kn harus dilindungi? Tiga kemungkinannya: (1) keseluruhannya pada level yang ada, (2) level itu konsisten dengan memelihara elemen-elemen kritis dari Kn, atau (3) jumlah tertentu di antaranya. Problem penting dari pendekatan ini adalah keharusan berasumsi bahwa kita dapat mengukur nilai dari Kn kapan saja. Dalam prakteknya, sulit juga untuk mengukur elemen-elemen berbeda dari Kn dalam satuan fisik dan moneter. Dengan bantuan analisis aliran materi, beberapa aspek dari Kn telah dianalisis. Van Pelt (1993) telah mengidentifikasi masalah lain terkait konsep sediaan modal alam yang tetap. Ada beberapa pertanyaan terkait agregasi spasial: diantara area geografis mana kita harus pertahankan sediaan konstan? Satu solusinya adalah bekerja dengan data agregasi yang tidak begitu banyak dan lakukan analisis beragam elemen Kn secara terpisah. Namun masalah lain muncul saat tingkat perubahan intrinsik alam diperhitungkan. Pengaruh manusia harus diukur atas tingkat alami perubahan. Alam berubah dari waktu ke waktu. Setidaknya dalam beberapa kasus berbagai laju perubahan ini penting bagi kehidupan yang terus menerus, karena hidup beradaptasi dan bergantung pada alam.

Dengan menganggap bahwa persoalan agregasi dari modal alam dapat dipecahkan sedemikian rupa, pendekatan ini mengusulkan aturan bagaimana mencegah deplesi modal alam dibawah beberapa poin dari tingkat tetap yang disyaratkan. Aturan ini berdasarkan pada diskonto nilai moneter dari dampak atau dukungan lingkungan, apakah bersifat biaya, atau manfaat. Dengan

begitu, keseluruhan PB direduksi menjadi sekedar ekonomi dan

Pearce dan Aktinson (1995) terus mencoba mengembangkan berbagai indikator dan ukuran PB. Definisi yang diterima begitu luas, dalam pengakuan Pearce dan Atkinson (Kaivo-oja et al, tt) adalah pembangunan ekonomi dan sosial per kapita dari waktu ke waktu. Masalahnya, apakah hal itu diukur secara sempit (misal PDB per kapita) atau secara luas (dalam bentuk kesejahteraan ekonomi seperti IPM, kesehatan dan pendidikan dsb). Saat ini kebanyakan peneliti akan lebih suka memilih kriteria yang lebih luas sebagai ukuran yang dianggap relevan. Dalam hal ini Pearce dan Atkinson menambahkan hal penting lain untuk kelestarian, yakni bahwa modal suatu negara seharusnya tidak menurun/berkurang dari waktu ke waktu. Konsep modal yang digunakan mereka sangat luas, termasuk modal fisik, modal manusia dan modal alam. Keluasan konsep modal ini, menurut Pearce dan Atkinson (1995) pernah dikenalkan Orio Giarini, yang disebutnya sebagai ”warisan”, dalam sebuah laporan kepada Club of Rome pada 1978. Aturan terkait apa yang disebut Pearce dan Atkinson sebagai sediaan modal alam yang tetap, memiliki dua varian: aturan terkait kuat dan lemahnya kelestarian.

Lemahnya kelestarian terjadi saat sediaan modal total – fisik, manusia,

dan alam – tidak berkurang dari waktu ke waktu. Sebuah perekonomian

adalah lestari saat tabungannya melebihi depresiasi dari modal alam dan modal manusianya. Dalam varian ini, pembangunan lestari bahkan bila satu komponen (misal modal alam) menurun, yang membuat sediaan modal total tidak berkurang. Agar ini menjadi kriteria yang berguna, maka penting bahwa

elemen yang berbeda dari sediaan modal dapat saling menggantikan.

Misalnya, bila sebuah kehilangan satu ekosistem tertentu mampu

dikompensasi oleh sebuah peningkatan dalam pengetahuan manusia. Artinya, berbagai kehilangan ekonomi dan lingkungan terkait ekosistem tadi lebih dari sekedar setimpal oleh manfaat dalam (peningkatan) modal manusia, sejauh stabilitas dan kelenturan sistem secara keseluruhan tidak tertekan dalam proses substitusi.

Pearce dan Atkinson (1995) mengemukakan bahwa seseorang mungkin saja memodifikasi ketentuan ini. Beberapa bagian dari sediaan modal agaknya menjadi begitu penting, yakni menyediakan jasa-jasa lingkungan yang tak ternilai dan tidak tergantikan bagi kegiatan ekonomi. Bila diistilahkan sebagai modal alam yang kritis, lalu versi modifikasi dari versi PB yang kuat mengharuskan bahwa pembangunan tidak mengakibatkan sediaan modal alam yang kritis menurun menurut waktu. Pearce dan Atkinson menilai pandangannya atas kelestarian dengan data beberapa negara, dan memaparkan bahwa Finlandia adalah sebuah perekonomian yang lestari dalam pemahaman yang lemah, tidak kuat (Pearce dan Atkinson 1995)

3. Kelestarian Hutan dan Pengelolaan Hutan Lestari

MacCleery1 [sustainability-forest-definition.doc] menegaskan bahwa banyak usaha yang telah dan sedang ditempuh untuk mendefinisikan kelestarian hutan atau

pengelolaan hutan lestari. Ia yakin, bahwa pengelolaan hutan lestari

merupakan sub-set dari PB. Menurutnya, ada setidaknya lima hal penting dalam upaya pendefinisian – baik kelestarian (ekosistem) hutan, maupun pengelolaan hutan lestari: (1) perlu contoh nyata penerapannya, (2) perlu memahami peran dari nilai-nilai kemanusiaan, (3) perlu pendekatan-pendekatan yang berorientasi kemanusiaan, (4) perlu pertimbangan skala ekonomi dan sosial, dan (5) paham akan ”self sustaining”. Dalam refleksinya MacCleery merinci posisi pentingnya kelima poin dimaksud sebagaimana disarikan berikut ini.

Definisi ”kelestarian” dan aksioma ekosistem itu dibincangkan lebih di tataran akademis, daripada aplikasinya di dunia nyata. Sebaliknya, definisi perlu disertai dengan teladan-teladan yang nyata sehingga dapat dirasakan bahwa sebuah ekosistem (hutan) memenuhi atau menyimpang dari ide kelestarian. Sebagai misal, akankah sebuah ekosistem hutan di suatu tempat yang ditebang secara berlebih dan dibakar pada akhir abad 19, tetapi kemudian pulih, disebut lestari berdasar sebuah definisi tertentu? Apakah

1

ekosistem (hutan), karenanya, memiliki integritas? Lalu, bagaimana dengan hutan-hutan di Skandinavia yang telah dikelola manusia setidaknya selama enam ratus tahun yang lalu? Tentu saja, kegiatan manusia telah menghabiskan keseluruhan atau kebanyakan suksesi hutan dan telah membuang berbagai sifat spesies dari hutan alam – sebuah kehilangan komponen kekompleksan ekosistem hutan. Namun, dari pandangan lain, berbagai hutan itu telah memperoleh kembali aspek-aspek kompleksitas ekosistemnya yang sebelumnya hilang tadi, sebagaimana dibuktikan oleh pulihnya populasi banyak spesies hidupan liar dan berkembangnya komponen-komponen hutan yang matang. Dalam banyak pandangan, hutan-hutan semacam itu tampak lestari bagi tujuan pengelolaan yang mereka lakukan saat ini, dan juga memiliki kapasitas untuk dikelola untuk tujuan-tujuan lainnya di masa depan, bila memang diperlukan. Pertanyaan MacCleery kemudian, bagaimana ini semua dipertimbangkan dalam sebuah definisi ”kelestarian hutan”?

Banyak upaya pendefinisian kelestarian berfokus sebagian besar pada konsep-konsep dan kriteria biologis. Diskursus kesehatan ekosistem dan keanekaan hayati biasanya dituangkan dalam jargon para ahli biologi, ahli lingkungan dan para profesional sumberdaya alam. Yang biasanya tidak terekspresikan adalah sekumpulan nilai sosial dan budaya penting yang justru mereka jadikan dasar. Manusia kadang lupa bahwa ekosistem (hutan) itu bebas nilai – mereka ada apa adanya. Kelestarian hutan dan kesehatan ekosistem keseluruhannya merupakan konstruksi manusia. Adalah manusia yang mendefinisikannya dan menganggapnya bernilai itu. Sementara alam menyediakan konteks biologi dan fisik, adalah manusia yang kemudian memutuskan apa yang harus dicari agar lestari dan dengan biaya berapa. Namun, tidak semua manusia memberikan nilai yang sama baik kepada hutan maupun keanekaan hayati. Lihat saja posisi Amerika dan negara maju lainnya yang hari ini mempertanyakan kondisi hutan hujan tropis di negara berkembang seperti Brazil dimana hutan-hutan itu berada. Saat ini muncul sebuah diskursus intelektual yang menghebat yang sedang berlangsung antara mereka yang mengadvokasi apa yang disebutnya pendekatan-pendekatan