PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA

AKSESI HOTONG (

Setaria italica

(L.) Beauv.)

PADA CEKAMAN SALINITAS

AULIA ADILLAH

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Aksesi Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) pada Cekaman Salinitas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

AULIA ADILLAH. Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Aksesi Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) pada Cekaman Salinitas. Dibimbing oleh SINTHO WAHYUNING ARDIE dan NURUL KHUMAIDA.

Laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang tinggi mendesak pengembangan lahan pertanian ke lahan marginal, termasuk lahan salin. Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat dibudidayakan di lahan salin karena memiliki toleransi terhadap cekaman salinitas yang lebih baik dibandingkan tanaman serealia lainnya. Beberapa aksesi hotong dilaporkan memiliki toleransi yang berbeda terhadap salinitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan dan produksi beberapa aksesi hotong pada cekaman salinitas. Penelitian ini dilakukan di rumah kaca Kebun Percobaan Cikabayan (240 m dpl) pada Februari – Agustus 2015. Penelitian ini terdiri atas 2 percobaan. Percobaan pertama bertujuan untuk menentukan konsentrasi NaCl untuk perlakuan cekaman salinitas dan percobaan kedua bertujuan untuk mempelajari respon pertumbuhan dan produksi empat aksesi hotong pada cekaman salinitas. Percobaan 1 disusun berdasarkan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dua faktor dengan empat ulangan. Faktor pertama adalah empat aksesi hotong, yaitu ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Faktor kedua adalah cekaman salinitas menggunakan NaCl yang terdiri atas 4 taraf: 0 mM, 75 mM, 100 mM dan 150 mM. Hasil percobaan 1 menunjukkan bahwa cekaman salinitas pada taraf ≥ 100 mM NaCl menyebabkan seluruh aksesi mati. Percobaan 2 disusun berdasarkan RKLT dua faktor dengan lima ulangan. Faktor pertama adalah empat aksesi hotong, yaitu ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Faktor kedua adalah cekaman salinitas menggunakan NaCl yang terdiri atas 2 taraf: 0 mM dan 75 mM setara dengan EC sebesar 2.2±0.6 dS.m-1 dan 7.8±1.6 dS.m-1. Aplikasi cekaman salinitas dilakukan dengan menyiramkan 750 mL larutan hara dengan NaCl - larutan hara – air secara berselang untuk mempertahankan electrical conductivity (EC) media sesuai taraf yang diinginkan. Hasil percobaan 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produksi hotong beragam antar aksesi. Aksesi ICERI 3 dan ICERI 10 memiliki habitus tanaman yang lebih besar dibandingkan ICERI 5 dan ICERI 6. Umur berbunga ICERI 3 paling lama dibandingkan aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Aksesi ICERI 5 dan ICERI 6 menghasilkan bobot malai utama yang lebih tinggi dibandingkan ICERI 10. Salinitas secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi hotong pada seluruh variabel yang diamati kecuali jumlah anakan, jumlah malai per tanaman dan bobot 100 butir biji. Berdasarkan hambatan pertumbuhan dan indeks toleransi cekaman pada cekaman salinitas, ICERI 6 memiliki toleransi yang lebih baik dibandingkan aksesi ICERI 5 dan ICERI 10. Cekaman salinitas 75 mM NaCl menyebabkan penurunan bobot basah dan kering tajuk dan akar >50% pada seluruh aksesi yang diuji.

ABSTRACT

AULIA ADILLAH. Growth and Production of Foxtail Millet Accessions (Setaria italica (L.) Beauv.) under Salinity Stress. Supervised by SINTHO WAHYUNING ARDIE and NURUL KHUMAIDA.

A high rate of land conversion from agricultural land to non-agricultural use leads to the increasing need to utilize marginal land, including salt affected area, for agriculture. Foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.) is one of carbohydrate sources that can be cultivated in salt affected area due to their better tolerance to salinity compared to major cereal crops. Several foxtail millet accessions had been reported to have different tolerance to salinity. Therefore, the objective of this study was to determine the growth and production of foxtail millet accessions under salinity stress. The experiment was conducted in a greenhouse experimental station in Cikabayan (240 m asl) on February - August 2015. This research consisted of two experiments. The first experiment was aimed to determine the NaCl concentration suitable for salt stress treatment and the second experiment was aimed to study the growth and production of four foxtail millet accessions under salinity stress. The first experiment was arranged in a randomized complete block design (RCBD) with two factors and four replications. The first factor was four foxtail millet accessions, namely ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6 and ICERI 10. The second factor was NaCl concentrations, i.e. 0 mM, 75 mM, 100 mM and 150 mM. The results of the first experiment showed that all accessions can’t survive at NaCl concentration ≥100 mM. The second experiment was arranged in a RCBD with two factors and five replications. The first factor was four foxtail millet accessions, namely ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6 and ICERI 10. The second factor was NaCl concentrations, i.e. 0 mM and 75 mM, resulted in 2.2±0.6 dS.m-1 and 7.8±1.6 dS.m-1 of EC, respectively. Salt stress was applied by interval application of nutrient solution with NaCl - nutrient solution – water to maintain the electrical conductivity (EC) that suitable with salt stress treatment. The results of the second experiment showed that the growth and production of foxtail millet varied between accessions. ICERI 3 and ICERI 10 accessions had larger plant habitus compared to ICERI 5 and ICERI 6. ICERI 3 had the longest time to flowering compared to ICERI 5, ICERI 6 and ICERI 10 accessions. ICERI 5 and ICERI 6 accessions produced greater weight of panicles than ICERI 10. Salinity significantly affected most growth and production variables observed, except for number of tillers, panicle number and weight of 100 grains. Based on the growth inhibition and stress tolerance index under salt stress, ICERI 6 showed better tolerance compared to ICERI 5 and ICERI 10 accessions. Salinity stress at 75 mM NaCl decreased the fresh and dry weight of shoots and roots by >50% at all foxtail millet accessions tested.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA

AKSESI HOTONG (

Setaria italica

(L.) Beauv.)

PADA CEKAMAN SALINITAS

AULIA ADILLAH

DEPARTEMENAGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Aksesi Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) pada Cekaman Salinitas Nama : Aulia Adillah

NIM : A24110028

Disetujui oleh

Dr Sintho Wahyuning Ardie, SP MSi Pembimbing I

Dr Ir Nurul Khumaida, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Sugiyanta, MSi Ketua Departemen

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian tentang cekaman abiotik pada tanaman ini berjudul Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Aksesi Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) pada Cekaman Salinitas, telah dilaksanakan pada Februari – Agustus 2015 di Kebun Percobaan Cikabayan IPB.

Ucapan terima kasih dan penghargan penulis sampaikan kepada

1. Ibu Dr Sintho Wahyuning Ardie, SP, MSi dan Ibu Dr Ir Nurul Khumaida, MSi atas bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof Dr Ir Muhammad A. Chozin, MAgr selaku dosen penguji atas masukannya untuk perbaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr Ir Darda Efendi, MSi atas bimbingannya dalam hal akademis selama perkuliahan.

4. Beasiswa Daya Adicipta Mustika yang telah memberikan bantuan dana yang menunjang perkuliahan.

5. Ibu dan seluruh keluarga atas doa, dukungan dan kasih sayangnya.

6. Kakak Nurul Fauziah dan Nike Karjunita atas bantuannya dalam teknis pelaksanaan penelitian.

7. Etik Sulistiyowati dan Lara Wulandari yang selalu membantu selama proses penelitian.

8. Teman-teman AGH 48 (Dandelion) dan teman-teman sekontrakan atas doa, semangat dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.

9. Pak Mamat dan Pak Milin yang telah membantu pelaksanaan penelitian di Cikabayan dan Pak Joko Mulyono yang telah membantu di Laboratorium Mikro Teknik.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Deskripsi Tanaman Hotong 2

Tanah Salin 3

Mekanisme Toleransi terhadap Cekaman Salinitas 4

METODE 5

Tempat dan Waktu 5

Bahan dan Alat 5

Pelaksanaan Percobaan 5

Analisis Data 9

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Percobaan 1. Penentuan Konsentrasi NaCl untuk Mempelajari Respon

Tanaman Hotong terhadap Cekaman Salinitas 10

Percobaan 2. Respon Pertumbuhan dan Produksi Empat Aksesi Hotong pada

Cekaman Salinitas. 14

SIMPULAN DAN SARAN 30

Simpulan 30

Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 30

DAFTAR TABEL

1 Rekapitulasi sidik ragam berbagai variabel pengamatan 11

2 pH dan EC media tanam empat aksesi hotong 11

3 Pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan hotong pada 3 - 4

MST 14

4 Pengaruh aksesi terhadap pertumbuhan hotong pada 3 - 4 MST 14 5 Electrical conductivity (EC) media tanam selama penelitian 15 6 Rekapitulasi sidik ragam berbagai variabel pengamatan 16 7 Pengaruh aksesi terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan bobot

10 Pengaruh cekaman salinitas terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan

bobot brangkasan empat aksesi hotong 21

11 Pengaruh cekaman salinitas terhadap umur berbunga, waktu panen

dan waktu pengisian malai hotong 23

12 Pengaruh cekaman salinitas terhadap komponen hasil dan hasil

hotong aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10 23

13 Pengaruh cekaman salinitas terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan

bobot brangkasan empat aksesi hotong 25

14 Pengaruh cekaman salinitas terhadap komponen hasil dan hasil

hotong aksesi ICERI 5, 6 dan 10 27

15 Stress tolerance index tiga aksesi hotong pada cekaman salinitas 28 16 Korelasi antar variabel aksesi-aksesi hotong 29

DAFTAR GAMBAR

1 Keragaan tanaman hotong 7

2 Munculnya malai tanaman hotong 7

3 Malai tanaman hotong 8

4 Suhu dan kelembapan rata-rata harian di rumah kaca pada 1-5 MST 10 5 Beberapa aksesi hotong pada perlakuan cekaman salinitas 0 – 150

mM NaCl 12

6 Beberapa aksesi hotong pada perlakuan 100 mM dan 150 mM NaCl

yang mati saat 5 MST 13

7 Suhu dan kelembapan rata-rata harian di rumah kaca pada 1-17 MST 15

8 Laju pertambahan tinggi 4 aksesi hotong 17

9 Laju pertambahan tinggi 4 aksesi hotong pada perlakuan 0 mM dan

75 mM NaCl 20

10 Beberapa aksesi hotong yang bertahan hidup dan mati akibat perlakuan cekaman pada 4 MST (A) dan keragaan aksesi hotong

seluruh perlakuan pada 4 MST (B) 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS (2015), jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2014 mencapai 252.2 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1.4% apabila dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013. Meningkatnya jumlah penduduk tidak diikuti oleh meningkatnya luas lahan pertanian. Berdasarkan audit Kementan pada tahun 2012, laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian mencapai 100 000 ha tahun-1 (Bappeda Jatim 2014). Hal tersebut menyebabkan penduduk Indonesia semakin sulit secara swadaya memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, yaitu beras. Produksi beras nasional pada tahun 2014 mencapai 70.85 juta ton, akan tetapi Indonesia masih perlu mengimpor beras sebesar 844 163 ton pada tahun yang sama (BPS 2015). Laju konversi lahan pertanian yang tinggi mendesak pengembangan lahan pertanian ke arah lahan-lahan marginal. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menggunakan tanaman yang dapat berproduksi pada lahan marginal diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.) atau yang lebih dikenal dengan nama hotong merupakan salah satu tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Hotong potensial untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif karena memiliki kandungan karbohidrat setara dengan beras dan kandungan protein yang tinggi (Herodian et al. 2008). Hotong diketahui memiliki kandungan serat yang empat kali lebih banyak dibandingkan beras (Cheng dan Dong 2010). Kandungan senyawa fenolat, flavonoid dan antioksidan yang tinggi (Sharma et al. 2015) serta indeks glikemik yang rendah (Prasetyo 2008) menjadikan hotong tanaman pangan pokok yang fungsional. Hotong tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif seperti padi dan dapat dibudidayakan pada lahan marginal (Herodian et al. 2008). Salah satu lahan marginal yang potensial dimanfaatkan adalah lahan salin.

2

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi beberapa aksesi hotong pada kondisi cekaman salinitas.

Hipotesis

1. Terdapat aksesi hotong yang memiliki pertumbuhan dan produksi yang lebih baik dibandingkan aksesi lainnya.

2. Cekaman salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi aksesi-aksesi hotong.

3. Pertumbuhan dan produksi tanaman hotong dipengaruhi oleh aksesi dan kondisi cekaman salinitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Tanaman Hotong

Hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) atau biasa disebut Foxtail millet merupakan serealia tertua yang telah dibudidayakan di Cina sejak 5000 SM dan 3000 SM di Eropa (Rahayu dan Jansen 1996). Tanaman ini merupakan pangan penting di daerah arid dan semi arid (Cheng dan Dong 2010), karena siklus hidupnya yang pendek dan toleran kekeringan (Heidari 2012) serta toleran salinitas (Kafi et al. 2009). Di Indonesia, hotong dibudidayakan terbatas di Pulau Buru, Maluku dan Bima, Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah yang kering dengan curah hujan yang rendah. Tanaman ini termasuk subfamili Panicoidae yang secara filogenetik berkerabat lebih dekat dengan jagung dan sorgum dibandingkan padi. Hotong merupakan hasil domestikasi dari Setaria viridis (Green foxtail millet) dan merupakan salah satu jenis milet yang paling banyak ditanam di dunia selain pearl millet, proso millet dan finger millet (Panaud 2006). Cina merupakan produsen hotong terbesar, 80% dari produksi hotong dunia (Cheng dan Dong 2010).

3 suhu yang tinggi, akan tetapi tidak toleran terhadap cekaman kekeringan pada periode yang panjang sebaik sorgum (Leder dan Monda 2004).

Hotong memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan padi, yaitu antara 0.8 – 1.8 ton ha-1 tergantung pada ketersediaan air (Krishna 2013). Hotong belum banyak diteliti di Indonesia, namun di Cina sudah dilakukan pengembangan varietas hotong yang dapat berproduksi hingga 5 ton ha-1 (Li et al. 2014). Hotong dilaporkan memiliki kandungan karbohidrat yang setara beras (Tirajoh et al. 2014) dan nutrisi yang lebih baik dibandingkan beras (Cheng dan Dong 2010). Kandungan antioksidan yang tinggi (Sharma et al. 2015) dan indeks glikemik yang rendah (Prasetyo 2008) menjadikan hotong tanaman pangan pokok yang fungsional.

Tanaman hotong dapat dimanfaatkan menjadi pangan dan pakan. Hotong sebagai pangan dapat dikonsumsi dengan cara dimasak menjadi bubur atau diolah menjadi tepung. Tepung hotong dapat diolah menjadi bermacam-macam produk seperti; kukis, mie instan, bubur instan dan opak (Prasetyo 2008; Nashirudin 2009). Penganan olahan dari hotong tersebut mengandung nilai gizi yang baik dan dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes karena indeks glikemiknya rendah. Hotong dimanfaatkan sebagai rumput pakan di Australia sedangkan di Perancis hotong dimanfaatkan sebagai pakan burung (Liu et al. 2014).

Tanah Salin

Tanah salin di Indonesia umumnya ditemui pada daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut dan intrusi air asin lebih dari 3 bulan dalam setahun, dengan kandungan Na+ dalam tanah lebih dari 8% (Aswidinnoor et al. 2008). Tanah salin tersebut mayoritas merupakan lahan pasang surut yang luasnya mencapai 20 juta ha. Lahan-lahan pertanian terdampak salinitas dapat ditemukan di Sumatera dan Jawa. Lahan sawah di Indramayu yang dipengaruhi salinitas umumnya memiliki EC kurang dari 5.5 dS.m-1 (Sitorus 2012), selain itu di wilayah Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, salinitas tanahnya mencapai 11.1 dS.m-1 (Kusmiyati et al. 2012). Kondisi bencana alam turut menambah luasan lahan terdampak salinitas. Tsunami pada tahun 2004 telah menyebabkan kerusakan lebih dari 120 000 ha lahan pertanian di Aceh yang mengalami peningkatan salinitas sebesar 2 - 40 dS.m-1 (Rachman et al. 2008).

Cekaman salinitas dapat mempengaruhi tanaman secara morfologis dan fisiologis. Gejala umum yang ditemui akibat cekaman salinitas adalah terjadinya nekrosis daun, ketidakseimbangan serapan hara, penutupan stomata dan sukulensi. Salinitas menyebabkan cekaman osmotik dan ionik pada tanaman. Kadar garam yang tinggi menyebabkan penurunan potensial osmotik larutan tanah sehingga mengurangi ketersediaan air pada tanaman dan menyebabkan tanaman mengalami kekeringan fisiologis. Peningkatan konsentrasi ion yang bersifat racun bagi tanaman pada cekaman ionik akan memacu ketidakseimbangan dalam metabolisme nutrisi. Kondisi cekaman tersebut, pada akhirnya menyebabkan hambatan pertumbuhan dengan mengubah fisiologi dan anatomi tanaman sehingga terjadi penurunan hasil panen (Karan dan Subudhi 2012; Sopandie 2013).

4

varietas yang toleran salinitas, penambahan pupuk kandang dan gypsum pada penanaman rumput Benggala (Panicum maximum Jacq.) terbukti dapat meningkatkan hasil hijauan di lahan salin (Purbajanti et al. 2010). Aplikasi kalium ke media pertumbuhan tanaman juga meningkatkan kandungan mineral yang signifikan pada semaian okra di lahan salin (Paksoy et al. 2010). Pemberian fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada rumput pakan Chloris gayana yang ditanam di lahan salin dapat meningkatkan bobot kering tajuk dan akar (Karti 2011).

Mekanisme Toleransi terhadap Cekaman Salinitas

Cekaman salinitas memberikan pengaruh yang berbeda-beda antar spesies, bahkan pada tanaman dalam satu spesies. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme toleransi pada setiap tanaman berbeda dalam mengatasi cekaman salinitas. Komponen utama yang menentukan toleransi terhadap salinitas adalah reduksi penyerapan garam atau eksklusi garam, peningkatan rasio K+/Na+, toleransi jaringan, penutupan stomata, peningkatan regulasi sistem antioksidan untuk perlindungan terhadap ROS (reactive oxygen species), sintesis osmolit, efisiensi penggunaan air, pembungaan yang lebih awal, dan pertumbuhan yang vigor untuk menurunkan konsentrasi garam dalam jaringan tanaman (Karan dan Subudhi 2012).

5

METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di rumah kaca University farm Cikabayan (240 m dpl) dan Laboratorium Micro Technique, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 hingga Agustus 2015.

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan adalah benih hotong koleksi Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal), yaitu aksesi ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6, dan ICERI 10. Aksesi ICERI 5 dan ICERI 6 teridentifikasi toleran, sedangkan aksesi ICERI 3 dan ICERI 10 teridentifikasi peka terhadap cekaman salinitas pada fase perkecambahan (Ardie et al. 2013). Komposisi larutan hara yang digunakan mengacu pada Ohki (1987), yaitu 0.24 mM NH4NO3, 0.03 mM (NH4)2SO4, 0.088 mM K2SO4, 0.38 mM KNO3, 1.27 mM Ca(NO3)2.4H2O, 0.27 mM Mg(NO3)2.4H2O, 6.6 µM H3BO3, 5.1 µM MnSO4.4H2O, 0.61 µM ZnSO4.7H2O, 0.16 µM CuSO4, 0.1 µM Na2Mo4.7H2O, 45 µM FeSO4.7H2O-EDTA, 75 mM NaCl 75. Pestisida yang digunakan adalah Carbofuran 3% dan Deltamethrin 25 g.L-1. Media tanam yang digunakan adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1 (v/v).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pot berdiameter ±30 cm, ajir, penggaris, jangka sorong, plastik, net, meteran, timbangan analitik, kuteks, selotip, TDS meter (Ezdo 5031), pH meter (HI 96107), SPAD 502, termometer bola basah-bola kering, dan mikroskop digital.

Pelaksanaan Percobaan

Penelitian ini terdiri atas dua percobaan yaitu (1) penentuan konsentrasi NaCl untuk mempelajari respon tanaman hotong terhadap cekaman salinitas dan (2) respon pertumbuhan dan produksi empat aksesi hotong pada cekaman salinitas untuk seleksi hotong aksesi toleran dan peka. Percobaan 1 dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2015 dan percobaan 2 dilaksanakan pada bulan April – Agustus 2015. Percobaan 1 disusun berdasarkan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) faktorial dengan dua faktor dan empat ulangan. Faktor pertama adalah aksesi hotong sejumlah 4 aksesi, yaitu ICERI 3, ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Faktor kedua adalah perlakuan cekaman salinitas menggunakan NaCl dengan 4 taraf konsentrasi yang berbeda; 0 mM, 75 mM, 100 mM dan 150 mM. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak empat kali, sehingga terdapat 64 satuan percobaan, satu satuan percobaan terdiri atas satu tanaman.

6

kaca. Pot yang digunakan berukuran 5 L, diletakkan di dalam rumah kaca dengan jarak 20 cm x 20 cm. sehingga luas rumah kaca yang digunakan adalah ±50 m2. Persiapan media tanam dan perlakuan cekaman salinitas dilakukan 7 hari sebelum penanaman benih. Media tanam dalam pot disiram dengan larutan hara (Ohki 1987) dan NaCl sesuai taraf konsentrasi masing-masing perlakuan. Benih hotong ditanam sebanyak 3 butir per potnya dan Carbofuran 3% diaplikasikan pada setiap lubang tanam. Tanaman dijarangkan menjadi 1 tanaman per pot pada 4 minggu setelah tanam (MST), dengan memilih tanaman yang seragam pertumbuhannya. Cekaman salinitas diaplikasikan dengan cara menyiram larutan garam dengan konsentrasi sesuai perlakuan, sebanyak 750 mL per pot setiap 4 hari sekali.

Pengamatan Percobaan 1 dilakukan pada seluruh satuan percobaan. Variabel yang diamati yakni pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif dan faktor lingkungan. Pengamatan variabel vegetatif terdiri atas tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang yang dilakukan pada 3 dan 4 MST. Pengamatan tinggi tanaman (cm) dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari permukaan tanah hingga daun terpanjang menggunakan alat bantu meteran atau penggaris. Pengamatan jumlah daun (helai) dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang telah membuka sempurna. Diameter batang (cm) diukur pada buku ke-3 menggunakan jangka sorong. Pengukuran pH dan EC media dilakukan 1 bulan sekali menggunakan pH meter HI 96107 dan TDS meter Ezdo 5031. Pengamatan suhu dan kelembapan rumah kaca dilakukan setiap hari menggunakan termometer bola basah-bola kering.

Percobaan 2 disusun berdasarkan RKLT faktorial dengan dua faktor dan lima ulangan. Faktor pertama adalah aksesi hotong sejumlah 4 aksesi, yaitu ICERI 3, ICERI 10, ICERI 5 dan ICERI 6. Faktor kedua adalah perlakuan cekaman salinitas menggunakan NaCl dengan 2 taraf konsentrasi yang berbeda; 0 mM dan 75 mM. Konsentrasi NaCl yang digunakan pada percobaan 2 berdasarkan hasil yang diperoleh pada hasil percobaan 1. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak lima kali, sehingga terdapat 40 satuan percobaan. Satu satuan percobaan terdiri atas satu tanaman. Prosedur persiapan dan penanaman benih sama dengan prosedur pada percobaan 1. Pemasangan net menutupi sisi samping petak percobaan dilakukan pada percobaan 2, hal ini bertujuan untuk mencegah burung dan serangga yang masuk ke dalam rumah kaca. Media tanam pada percobaan 2 tergolong masam karena rata-rata pH media adalah 5 sehingga dilakukan penambahan kapur pertanian (kaptan) atau CaCO3 untuk menaikkan pH media. Penambahan kaptan sebanyak 15 g per pot dilakukan sebanyak 2 kali dengan selang 1 minggu. Media tanam siap untuk diberikan perlakuan cekaman melaui penyiraman setelah pH-nya menjadi netral (6.7).

8

4. Jumlah malai per tanaman, dihitung seluruh malai yang ada pada setiap aksesi tanaman.

5. Panjang malai utama (cm), diukur dari pangkal malai hingga ujung malai menggunakan meteran (Gambar 3).

Gambar 3 Malai tanaman hotong

6. Bobot malai utama (g), ditimbang malai utama setiap tanaman menggunakan timbangan analitik.

7. Bobot malai per tanaman (g), ditimbang seluruh malai setiap tanaman menggunakan timbangan analitik.

8. Bobot biji malai utama (g), ditimbang bobot biji malai utama setiap tanaman menggunakan timbangan analitik.

9. Bobot 100 butir biji (g), dihitung 100 butir biji seluruh malai setiap tanaman kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik.

10.Bobot basah tajuk dan akar (g), setelah pemanenan langsung dilakukan penimbangan menggunakan timbangan analitik.

11.Bobot kering tajuk dan akar (g) yang sudah di panen dan dikeringkan menggunakan oven selama tiga hari dengan suhu 80 ºC kemudian ditimbang.

B.Variabel fisiologis. Pengamatan kerapatan stomata dilakukan pada 9 MST sedangkan tingkat kehijauan daun dan luas daun diamati pada 10 MST.

1. Kerapatan stomata (mm2). Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil sampel 1 daun (daun ketiga) dari tiap unit percobaan. Permukaan bawah daun dioles dengan kuteks transparan dan setelah kering diangkat menggunakan selotip transparan. Hasil cetakan stomata daun diamati dengan mikroskop. Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 7-9 pagi.

Kerapatan stomata =

2. Tingkat kehijauan daun (SPAD unit), diukur menggunakan SPAD pada daun terluas di setiap unit percobaan. Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 7-9 pagi.

3. Luas daun (cm2), diamati pada 10 MST pada daun keempat dan dihitung menggunakan metode Guritno dan Sitompul (1995), yaitu:

LD (cm2)

9 C.Pengamatan data lingkungan, meliputi:

1. Suhu rata-rata harian (⁰C), yang ditentukan dengan cara mengamati suhu pada pukul 07.30, 13.30, dan 17.30 menggunakan termometer bola kering. Suhu rata-rata harian ditentukan menggunakan persamaan (Handoko 1994):

T =

2. Kelembapan udara; ditentukan dengan cara mengamati kelembapan pada pukul 07.30, 13.30, dan 17.30 menggunakan termometer bola basah. Kelembapan rata-rata harian ditentukan dengan menggunakan persamaan:

Rh =

3. pH dan EC media; diukur berturut-turut menggunakan pH meter HI 96107

dan TDS meter Ezdo 5031 dengan metode pour thru pada seluruh unit percobaan setiap satu minggu sekali.

Toleransi hotong terhadap cekaman salinitas dinilai dengan menggunakan indeks toleransi cekaman atau stress tolerance index (STI) (Fernandez 1993) dengan rumus:

STI =

̅̅̅̅

Ys p nd p p d m merupakan nilai pengamatan untuk satu aksesi pada kondisi optimal, nilai pengamatan untuk satu aksesi pada kondisi tercekam dan rata-rata nilai pengamatan untuk seluruh aksesi pada kondisi optimal.

Analisis Data

10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan 1. Penentuan Konsentrasi NaCl untuk Mempelajari Respon Tanaman Hotong terhadap Cekaman Salinitas

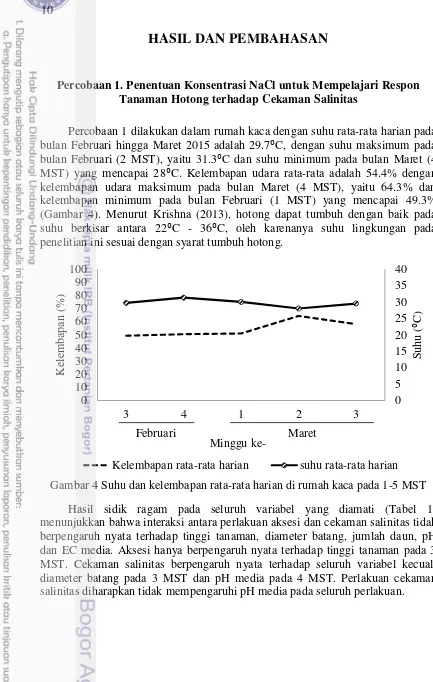

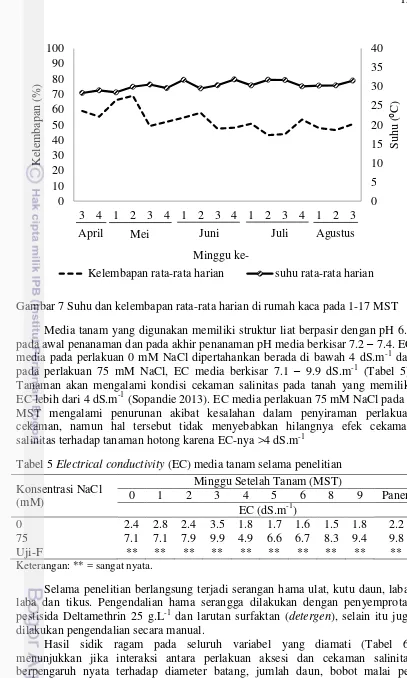

Percobaan 1 dilakukan dalam rumah kaca dengan suhu rata-rata harian pada bulan Februari hingga Maret 2015 adalah 29.7⁰C, dengan suhu maksimum pada penelitian ini sesuai dengan syarat tumbuh hotong.

Gambar 4 Suhu dan kelembapan rata-rata harian di rumah kaca pada 1-5 MST Hasil sidik ragam pada seluruh variabel yang diamati (Tabel 1) menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan aksesi dan cekaman salinitas tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, pH dan EC media. Aksesi hanya berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada 3 MST. Cekaman salinitas berpengaruh nyata terhadap seluruh variabel kecuali diameter batang pada 3 MST dan pH media pada 4 MST. Perlakuan cekaman salinitas diharapkan tidak mempengaruhi pH media pada seluruh perlakuan.

11 Tabel 1 Rekapitulasi sidik ragam berbagai variabel pengamatan

Variabel Aksesi Salinitas Aksesi*Salinitas KK (%) Tinggi tanaman

Keterangan: * = nyata; ** = sangat nyata; tn = tidak nyata; KK = koefisien keragaman; MST = minggu setelah tanam.

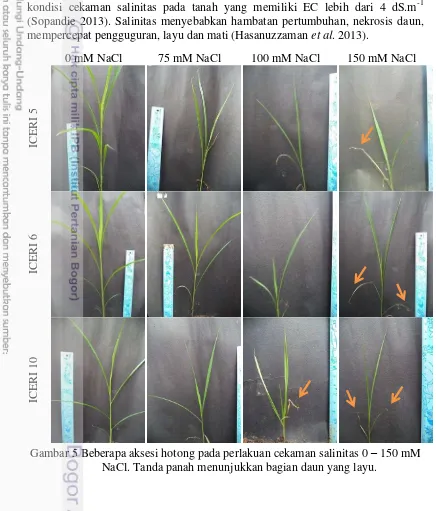

Media tanam yang digunakan memiliki struktur liat berpasir dengan pH rata-rata 6.8 pada awal penanaman dan pada akhir penanaman pH rata-ratanya 6.2. pH media dipertahankan pada kondisi netral selama percobaan berlangsung.

EC media sangat dipengaruhi oleh konsentrasi NaCl yang diberikan. EC media meningkat pada 4 MST seiring meningkatnya konsentrasi NaCl yang diberikan. Aplikasi cekaman yang dilakukan dengan penyiraman larutan hara Ohki + NaCl setiap 4 hari sekali menyebabkan akumulasi garam berlebih pada media (Tabel 2). EC media tanam pada perlakuan 100 mM dan 150 mM NaCl mencapai 20.77 dan 27.62 dS.m-1 pada 4 MST dan menyebabkan seluruh tanaman mati. Hasanuzzaman et al. (2013) menyebutkan ketika salinitas naik menjadi 10 dS.m-1 tanaman padi mati sebelum memasuki fase generatif. Perlakuan 250 mM NaCl (± 25 dS.m-1) dalam periode yang panjang juga menyebabkan tanaman serealia toleran salinitas seperti jelai (Hordeum vulgare) mati.

Tabel 2 pH dan EC media tanam empat aksesi hotong Konsentrasi menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada < 5%.

12

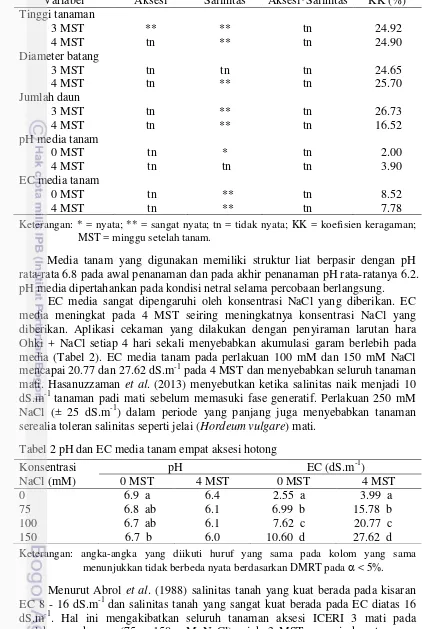

kontrol saja sehingga pengamatan hanya dilakukan pada ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Cekaman salinitas yang tinggi (>100 mM NaCl) juga mengakibatkan gejala nekrosis dan matinya daun-daun tertua pada aksesi ICERI 5, 6 dan 10 pada 4 MST (Gambar 5) dan kematian seluruh aksesi pada 5 MST (Gambar 6). Tanaman yang mati mengalami sukulensi dan pemudaran warna batang dan daun.

Matinya seluruh tanaman aksesi ICERI 3 pada perlakuan cekaman 75 – 150 mM NaCl menunjukkan bahwa aksesi ICERI 3 paling peka terhadap cekaman salinitas dibandingkan aksesi lainnya. EC media pada perlakuan kontrol dipertahankan berada di bawah 4 dS.m-1. Tanaman secara umum akan mengalami kondisi cekaman salinitas pada tanah yang memiliki EC lebih dari 4 dS.m-1 (Sopandie 2013). Salinitas menyebabkan hambatan pertumbuhan, nekrosis daun, mempercepat pengguguran, layu dan mati (Hasanuzzaman et al. 2013).

0 mM NaCl 75 mM NaCl 100 mM NaCl 150 mM NaCl

ICERI 5

ICERI 6

ICERI 10

13

ICERI 5 ICERI 6 ICERI 10

100 mM

Na

C

l

150 mM

Na

C

l

Gambar 6 Beberapa aksesi hotong pada perlakuan 100 mM dan 150 mM NaCl yang mati saat 5 MST

Tanaman hotong tidak dapat hidup pada media dengan EC 20 dS.m-1 atau lebih pada perlakuan 100 mM dan 150 mM NaCl. Persentase hidup tanaman hotong ICERI 5 dan 6 rata-rata 75% sedangkan pada ICERI 10 50% pada 5 MST untuk perlakuan 75 mM NaCl. EC sebesar 15 dS.m-1 (75 mM NaCl) masih dapat menyebabkan kematian pada tanaman hotong sehingga batas toleransi tanaman hotong terhadap cekaman salinitas pada percobaan ini diduga kurang dari 15 dS.m-1.

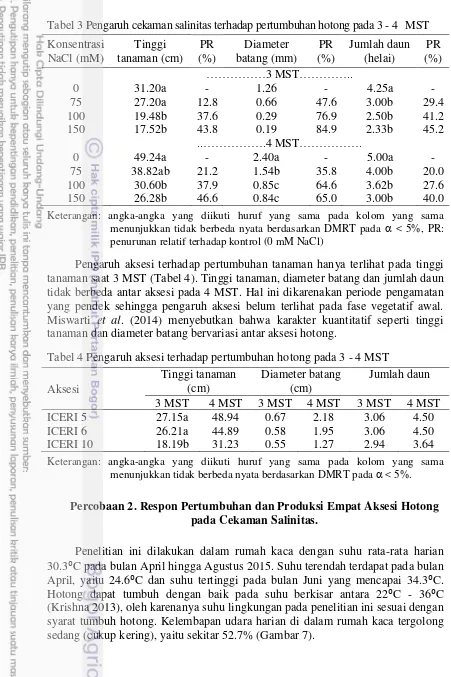

Tinggi, diameter batang dan jumlah daun tanaman hotong dipengaruhi oleh cekaman salinitas. Konsentrasi NaCl 100 mM (EC 20.77 dS.m-1) pada 4 MST telah nyata menghasilkan tinggi tanaman yang lebih rendah dibandingkan kontrolnya. Hambatan pembesaran diameter batang dan jumlah daun yang lebih sedikit bahkan sudah terlihat pada perlakuan 75 mM NaCl (EC 15.78 dS.m-1) dibandingkan kontrolnya (Tabel 3).

14

Tabel 3 Pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan hotong pada 3 - 4 MST Konsentrasi penurunan relatif terhadap kontrol (0 mM NaCl)

Pengaruh aksesi terhadap pertumbuhan tanaman hanya terlihat pada tinggi tanaman saat 3 MST (Tabel 4). Tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun tidak berbeda antar aksesi pada 4 MST. Hal ini dikarenakan periode pengamatan yang pendek sehingga pengaruh aksesi belum terlihat pada fase vegetatif awal. Miswarti et al. (2014) menyebutkan bahwa karakter kuantitatif seperti tinggi tanaman dan diameter batang bervariasi antar aksesi hotong.

Tabel 4 Pengaruh aksesi terhadap pertumbuhan hotong pada 3 - 4 MST Aksesi menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada < 5%.

Percobaan 2. Respon Pertumbuhan dan Produksi Empat Aksesi Hotong pada Cekaman Salinitas.

15

Gambar 7 Suhu dan kelembapan rata-rata harian di rumah kaca pada 1-17 MST Media tanam yang digunakan memiliki struktur liat berpasir dengan pH 6.7 pada awal penanaman dan pada akhir penanaman pH media berkisar 7.2 – 7.4. EC media pada perlakuan 0 mM NaCl dipertahankan berada di bawah 4 dS.m-1 dan pada perlakuan 75 mM NaCl, EC media berkisar 7.1 – 9.9 dS.m-1 (Tabel 5). Tanaman akan mengalami kondisi cekaman salinitas pada tanah yang memiliki EC lebih dari 4 dS.m-1 (Sopandie 2013). EC media perlakuan 75 mM NaCl pada 4 MST mengalami penurunan akibat kesalahan dalam penyiraman perlakuan cekaman, namun hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya efek cekaman salinitas terhadap tanaman hotong karena EC-nya >4 dS.m-1

Tabel 5 Electrical conductivity (EC) media tanam selama penelitian Konsentrasi NaCl

Selama penelitian berlangsung terjadi serangan hama ulat, kutu daun, laba-laba dan tikus. Pengendalian hama serangga dilakukan dengan penyemprotan pestisida Deltamethrin 25 g.L-1 dan larutan surfaktan (detergen), selain itu juga dilakukan pengendalian secara manual.

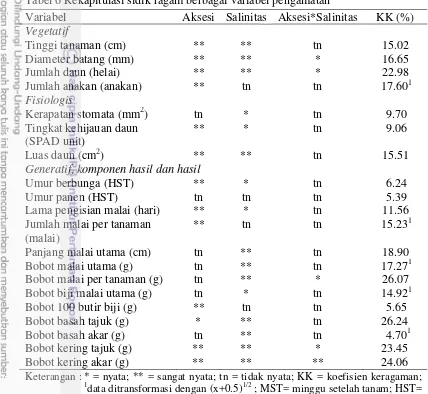

Hasil sidik ragam pada seluruh variabel yang diamati (Tabel 6) menunjukkan jika interaksi antara perlakuan aksesi dan cekaman salinitas berpengaruh nyata terhadap diameter batang, jumlah daun, bobot malai per

16

tanaman, bobot kering tajuk dan bobot kering akar. Aksesi berpengaruh nyata terhadap seluruh variabel vegetatif, tingkat kehijauan daun, luas daun, jumlah malai per tanaman, bobot 100 butir biji, bobot basah tajuk, dan bobot kering tajuk dan akar. Cekaman salinitas berpengaruh nyata terhadap seluruh variabel yang diamati kecuali jumlah anakan, umur panen, jumlah malai pertanaman dan bobot 100 butir biji.

Tabel 6 Rekapitulasi sidik ragam berbagai variabel pengamatan

Variabel Aksesi Salinitas Aksesi*Salinitas KK (%) Vegetatif

Keterangan : * = nyata; ** = sangat nyata; tn = tidak nyata; KK = koefisien keragaman;

1

data ditransformasi dengan (x+0.5)1/2 ; MST= minggu setelah tanam; HST= hari setelah tanam; tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun diamati saat muncul malai utama; jumlah anakan diamati pada saat panen.

Pengaruh Aksesi terhadap Variabel Vegetatif, Fisiologis, Generatif, Komponen Hasil dan Panen Hotong

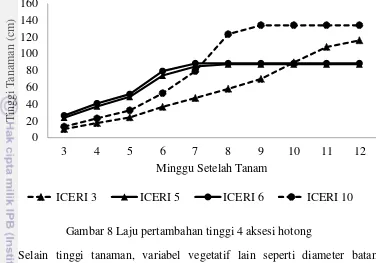

17 pertumbuhan yang stabil hingga 12 MST. Pertambahan tinggi tanaman hotong terhenti saat tanaman mulai bermalai.

Gambar 8 Laju pertambahan tinggi 4 aksesi hotong

Selain tinggi tanaman, variabel vegetatif lain seperti diameter batang, jumlah daun, dan jumlah anakan juga bervariasi antar aksesi. Jumlah daun lebih banyak pada aksesi yang tajuknya tinggi atau memiliki anakan banyak, seperti pada aksesi ICERI 10 (Tabel 7). Bobot brangkasan hotong tidak berbeda antar aksesi. Berdasarkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah anakan, aksesi ICERI 3 dan ICERI 10 memiliki habitus tanaman yang besar sedangkan ICERI 5 dan ICERI 6 memiliki habitus yang lebih kecil dibandingkan ICERI 3 dan ICERI 10. ICERI 10 memiliki jumlah anakan paling banyak sedangkan ICERI 3 paling sedikit anakannya dibandingkan aksesi lainnya.

Variabel luas daun dan tingkat kehijauan daun tanaman hotong berbeda antar aksesi sedangkan kerapatan stomatanya tidak. ICERI 3 memiliki daun yang panjang dan paling lebar sehingga memiliki luas daun terluas, sedangkan ICERI 10 daunnya sempit namun paling panjang diantara aksesi lainnya. Warna daun terlihat semakin gelap apabila nilai SPAD-nya tinggi. Warna daun aksesi ICERI 3 lebih cerah dibandingkan lainnya yang tergambarkan oleh nilai satuan SPAD unitnya yang paling rendah.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T

ing

g

i

T

ana

man

(c

m)

Minggu Setelah Tanam

18

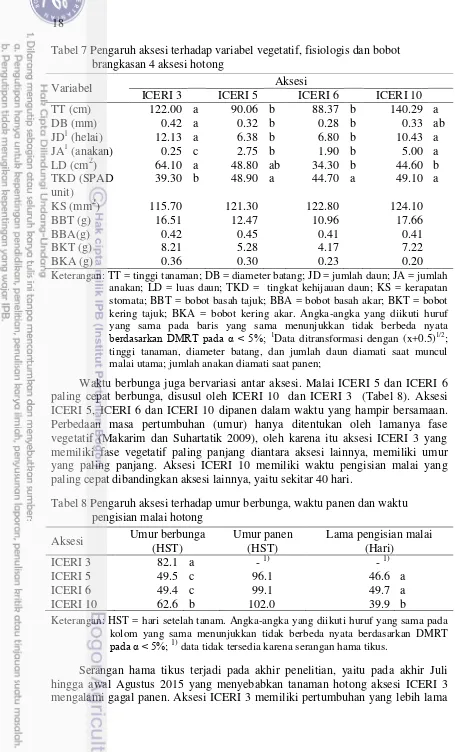

Tabel 7 Pengaruh aksesi terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan bobot brangkasan 4 aksesi hotong

Keterangan: TT = tinggi tanaman; DB = diameter batang; JD = jumlah daun; JA = jumlah anakan; LD = luas daun; TKD = tingkat kehijauan daun; KS = kerapatan stomata; BBT = bobot basah tajuk; BBA = bobot basah akar; BKT = bobot kering tajuk; BKA = bobot kering akar. Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

be d k n DMRT p d α < 5%; 1

Data ditransformasi dengan (x+0.5)1/2; tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun diamati saat muncul malai utama; jumlah anakan diamati saat panen;

Waktu berbunga juga bervariasi antar aksesi. Malai ICERI 5 dan ICERI 6 paling cepat berbunga, disusul oleh ICERI 10 dan ICERI 3 (Tabel 8). Aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10 dipanen dalam waktu yang hampir bersamaan. Perbedaan masa pertumbuhan (umur) hanya ditentukan oleh lamanya fase vegetatif (Makarim dan Suhartatik 2009), oleh karena itu aksesi ICERI 3 yang memiliki fase vegetatif paling panjang diantara aksesi lainnya, memiliki umur yang paling panjang. Aksesi ICERI 10 memiliki waktu pengisian malai yang paling cepat dibandingkan aksesi lainnya, yaitu sekitar 40 hari.

Tabel 8 Pengaruh aksesi terhadap umur berbunga, waktu panen dan waktu pengisian malai hotong

Keterangan: HST = hari setelah tanam. Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT

p d α < 5%; 1)data tidak tersedia karena serangan hama tikus.

19 dibandingkan ketiga aksesi lainnya sehingga pada saat serangan hama tikus terjadi, hanya ICERI 3 yang belum memasuki masa panen.

Komponen hasil seperti jumlah malai per tanaman dan bobot 100 butir biji bervariasi antar aksesi hotong. Aksesi ICERI 10 memiliki jumlah malai per tanaman yang paling banyak dibandingkan ICERI 5 dan ICERI 6. Bobot 100 butir biji pada aksesi ICERI 10 paling ringan sedangkan ICERI 5 dan ICERI 6 bobotnya relatif sama (Tabel 9). Ukuran biji hotong yang relatif kecil pada aksesi ICERI 10 menghasilkan bobot 100 butir biji yang rendah (0.1 g). Karakterisasi yang dilakukan oleh Miswarti et al. (2014) menunjukkan bahwa aksesi mempengaruhi karakter kuantitatif seperti tinggi tanaman, diameter batang, umur berbunga, dan bobot 1 000 butir biji hotong. Hasil penelitian Sulistiyowati (2016) menunjukkan bahwa bobot 100 butir biji ICERI 5 dan ICERI 6 adalah 0.28 g dan 0.27, lebih besar dibandingkan ICERI 3 dan ICERI 10 yang memiliki bobot 100 butir biji 0.15 g dan 0.09 g.

Tabel 9 Pengaruh aksesi terhadap komponen hasil dan hasil hotong aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10

Variabel Aksesi

ICERI 5 ICERI 6 ICERI 10

JM/T1 (malai) 3.62 b 2.80 b 5.57 a

PMU (cm) 12.98 11.97 15.46

BMU (g) 3.76 3.53 2.77

BMT (g) 6.07 4.06 5.12

BBMU (g) 3.10 2.71 1.87

B100 (g) 0.25 a 0.25 a 0.10 b

Keterangan: JM/T = jumlah malai per tanaman; PMU = panjang malai utama; BMU = bobot malai utama; BMT = bobot malai tanaman; BBMU =bobot biji malai utama; B100 = bobot 100 butir biji. Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan

DMRT p d α < 5%; 1

Data ditransformasi dengan (x+0.5)1/2.

Pengaruh Salinitas terhadap Variabel Vegetatif, Generatif, Komponen Hasil dan Panen Hotong

20

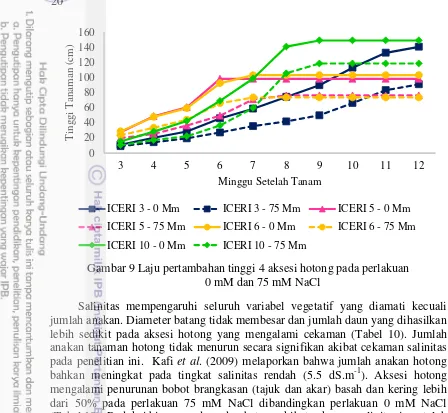

Gambar 9 Laju pertambahan tinggi 4 aksesi hotong pada perlakuan 0 mM dan 75 mM NaCl

Salinitas mempengaruhi seluruh variabel vegetatif yang diamati kecuali jumlah anakan. Diameter batang tidak membesar dan jumlah daun yang dihasilkan lebih sedikit pada aksesi hotong yang mengalami cekaman (Tabel 10). Jumlah anakan tanaman hotong tidak menurun secara signifikan akibat cekaman salinitas pada penelitian ini. Kafi et al. (2009) melaporkan bahwa jumlah anakan hotong bahkan meningkat pada tingkat salinitas rendah (5.5 dS.m-1). Aksesi hotong mengalami penurunan bobot brangkasan (tajuk dan akar) basah dan kering lebih dari 50% pada perlakuan 75 mM NaCl dibandingkan perlakuan 0 mM NaCl (Tabel 10). Reduksi biomassa daun dan batang akibat cekaman salinitas juga telah dilaporkan pada tanaman hotong dan proso millet (Islam et al. 2011).

21 Tabel 10 Pengaruh cekaman salinitas terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan

bobot brangkasan empat aksesi hotong

Keterangan: TT = tinggi tanaman; DB = diameter batang; JD = jumlah daun; JA = jumlah anakan; LD = luas daun; KKD = tingkat kehijauan daun; KS = kerapatan stomata; BBT = bobot basah tajuk; BBA = bobot basah akar; BKT = bobot kering tajuk; BKA = bobot kering akar. ** = sangat nyata; tn = tidak nyata;

1

Data ditransformasi dengan (x+0.5)1/2. Tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun diamati saat muncul malai utama; jumlah anakan diamati saat panen.

22 A

ICERI 5 ICERI 3

B ICERI 3 ICERI 5 ICERI 6 ICERI 10

0 mM

Na

C

l

75 mM

Na

C

l

Gambar 10 Beberapa aksesi hotong yang bertahan hidup dan mati akibat perlakuan cekaman pada 4 MST (A) dan keragaan aksesi hotong seluruh perlakuan pada 4 MST (B). Tanda panah menunjukkan bagian daun yang layu.

23 Tabel 11 Pengaruh cekaman salinitas terhadap umur berbunga, waktu panen dan

waktu pengisian malai hotong

Keterangan: HST = hari setelah tanam; * = nyata; tn = tidak nyata.

Konsentrasi garam yang tinggi menurunkan komponen hasil tanaman hotong secara umum. Panjang malai utama, bobot malai utama, bobot malai per tanaman, dan bobot biji malai utama lebih pendek dan lebih ringan pada aksesi hotong ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10 yang tercekam. Salinitas mempengaruhi seluruh variabel generatif yang diamati kecuali jumlah malai per tanaman dan bobot 100 butir biji. Panjang malai yang lebih pendek berkaitan dengan rendahnya bobot malai utama dan bobot biji malai utama yang dihasilkan tanaman hotong pada kondisi tercekam dibandingkan kontrol (Tabel 12). Banyaknya malai anakan yang hampa pada kondisi tercekam menyebabkan bobot malai per tanaman yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan kontrol.

Tabel 12 Pengaruh cekaman salinitas terhadap komponen hasil dan hasil hotong aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10

Konsentrasi

Keterangan: JM/T = jumlah malai per tanaman; PMU = panjang malai utama; BMU = bobot malai utama; BMT = bobot malai tanaman; BBMU =bobot biji malai utama; B100 = bobot 100 butir biji. * = nyata; ** = sangat nyata; tn = tidak nyata; 1Data ditransformasi dengan (x+0.5)1/2.

Taraf Toleransi Empat Aksesi Hotong pada Cekaman Salintas

24

kontrolnya. Cekaman salinitas menyebabkan penurunan jumlah daun dibandingkan kontrol sebesar 48% (ICERI 3), 25.6% (ICERI 6), 24.1% (ICERI 10) dan 16.2% (ICERI 5). Jumlah anakan pada tiap aksesi hotong tidak dipengaruhi secara nyata oleh cekaman 75 mM NaCl.

Luas daun pada seluruh aksesi hotong lebih kecil pada perlakuan cekaman dibandingkan yang tidak tercekam. Reduksi luas daun terbesar terdapat pada ICERI 10, yaitu 70.8%, diikuti oleh ICERI 6 (60.5%), ICERI 3 (39.7%) dan ICERI 5 (37.7%). Tingkat kehijauan daun juga menurun 4.8-18.2% pada ICERI 3, ICERI 5 dan ICERI 6 sedangkan kerapatan stomata bertambah 4.3-15.7% pada seluruh aksesi kecuali ICERI 10 akibat cekaman salinitas.

Bobot basah tajuk lebih rendah pada aksesi ICERI 3 (57.8%), ICERI 5 (76.6%), ICERI 6 (68.8%) dan ICERI 10 (47.5%) yang mengalami cekaman salinitas dibandingkan perlakuan kontrol. Bobot basah akar serta bobot kering tajuk dan akar pada seluruh aksesi lebih rendah pada perlakuan 75 mM NaCl dibandingkan perlakuan 0 mM NaCl. Cekaman salinitas menyebabkan penurunan bobot basah akar dibandingkan kontrol sebesar 82% (ICERI 3), 71.4% (ICERI 6), 68.3% (ICERI 5) dan 66.7% (ICERI 10). Gambar 11 menunjukkan bahwa ukuran akar pada tiap aksesi lebih kecil pada perlakuan 75 mM NaCl dibandingkan 0 mM NaCl.

ICERI 3 ICERI 5 ICERI 6 ICERI 10

0 mM

Na

C

l

75 mM

Na

C

l

Gambar 11 Keragaan akar 4 aksesi hotong setelah panen brangkasan

25 akibat cekaman salinitas. Cekaman salinitas menyebabkan penurunan bobot kering akar dibandingkan kontrol sebesar 83.7% (ICERI 5), 80.8% (ICERI 3), 75% (ICERI 6), dan 62.5% (ICERI 10).

Hasil pengamatan terhadap variabel-variabel pada tabel 13 menunjukkan bahwa ICERI 3 merupakan aksesi yang paling peka dibandingkan ketiga aksesi lainnya sedangkan ICERI 10 terlihat paling toleran. Meskipun demikian pada penelitian ini, aksesi ICERI 10 memiliki persentase hidup yang paling rendah (40%) pada perlakuan cekaman salinitas sehingga hanya menyisakan 2 dari 5 tanaman sejak 5 MST. Kedua tanaman tersebut memiliki keragaan yang tidak seragam karena salah satu tanaman memiliki habitus yang besar sedangkan tanaman lainnya berhabitus kecil, sehingga aksesi ICERI 10 belum dapat dikatakan lebih toleran dibandingkan aksesi lainnya pada fase vegetatif dan hasil brangkasan hotong.

Tabel 13 Pengaruh cekaman salinitas terhadap variabel vegetatif, fisiologis dan bobot brangkasan empat aksesi hotong

110.7±12.8 124.1±8.3 119.3±10.7 124.6±2.4 112.3±11.7 133.3±13.4 124.4±12.7 123.3±21.1

BBT (g) 21.1±4.4 8.9±1.4 17.5±1.8 4.1±0.7 16.7±2.5 5.2±2.5 20.4±6.0 10.7±7.7

26

Aksesi ICERI 3 dalam penelitian ini mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus sehingga hanya aksesi ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10 yang dapat diamati variabel komponen hasil dan hasilnya. Jumlah malai per tanaman yang dihasilkan pada aksesi ICERI 5 pada perlakuan 75 mM NaCl lebih rendah 64% dibandingkan perlakuan 0 mM NaCl, sedangkan pada ICERI 6 dan ICERI 10 jumlah malai per tanaman yang dihasilkan tidak berbeda antar perlakuan (Tabel 14). Panjang malai utama menjadi lebih pendek akibat cekaman salinitas pada aksesi ICERI 5, ICERI 6 dengan persentase 76.6% dan 68.8% dibandingkan perlakuan kontrol. Gambar 12 menunjukkan ukuran malai utama pada masing-masing perlakuan. Malai utama tiap aksesi berukuran lebih kecil akibat perlakuan 75 mM NaCl. Malai ICERI 3 pada Gambar 12 merupakan malai yang belum masak dan rusak sebagian akibat serangan hama tikus.

ICERI 3 ICERI 5 ICERI 6 ICERI 10

0 mM

Na

C

l

75 mM

Na

C

l

Gambar 12 Malai utama 4 aksesi hotong pada seluruh perlakuan

Bobot malai utama ICERI 5 dan ICERI 6 perlakuan 75 mM NaCl lebih rendah 65% dan 51% dibandingkan perlakuan 0 mM NaCl. Bobot malai per tanaman ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10 lebih rendah 81.8%, 49.2% dan 36.8% akibat cekaman salinitas dibandingkan dengan kontrol. Cekaman salinitas juga menyebabkan penurunan bobot biji malai utama yang lebih rendah 68.4% (ICERI 5) dan 50% (ICERI 6) dibandingkan kontrolnya. Bobot 100 butir biji yang dihasilkan oleh ketiga aksesi hotong yang diamati, tidak berbeda antara perlakuan 0 mM dan 75 mM NaCl.

27 Meskipun demikian persentase hidup yang rendah dan keragaan habitus ICERI 10 yang tidak seragam pada perlakuan 75 mM NaCl menyebabkan nilai komponen hasil dan hasil yang kurang representatif, sehingga aksesi ICERI 10 belum dapat dikatakan lebih toleran dibandingkan aksesi lainnya berdasarkan komponen hasil dan hasilnya.

Berdasarkan persentase hidup, karakter vegetatif, fisiologis dan bobot brangkasannya ICERI 6 merupakan aksesi yang paling toleran sedangkan ICERI 3 merupakan aksesi yang paling peka terhadap cekaman salinitas. Cekaman salinitas menyebabkan penurunan komponen hasil dan hasil yang tinggi pada ICERI 5 sedangkan ICERI 10 penurunannya paling rendah.

Tabel 14 Pengaruh cekaman salinitas terhadap komponen hasil dan hasil hotong aksesi ICERI 5, 6 dan 10 bobot malai utama; BMT = bobot malai tanaman; BBMU =bobot biji malai utama; B100 = bobot 100 butir biji.

28

Tabel 15 Stress tolerance index tiga aksesi hotong pada cekaman salinitas

Aksesi 0 mM NaCl 75 mM NaCl STI

Bobot Malai Utama (g)

ICERI 5 4.6 1.6 0.45

ICERI 6 4.7 2.3 0.65

ICERI 10 2.9 2.5 0.44

Bobot Biji Malai Utama (g)

ICERI 5 3.8 1.2 0.48

ICERI 6 3.6 1.8 0.69

ICERI 10 1.8 2.1 0.40

Korelasi Antar Variabel Hotong

29 Tabel 16 Korelasi antar variabel aksesi-aksesi hotong

TT DB JD JA KS TKD LD BBT BKT BBA BKA JMT PMU BMU BMT BBM B100 UB UP

DB 0.69tn

JD 0.99** 0.65tn

JA 0.86* 0.54tn 0.81tn

KS -0.27tn -0.52tn -0.22tn -0.00tn

TKD 0.61tn 0.62tn 0.49tn 0.80tn -0.36tn LD 0.40tn 0.93** 0.38tn 0.21tn -0.59tn 0.40tn

BBT 0.79tn 0.91* 0.75tn 0.66tn -0.60tn 0.66tn 0.78tn

BKT 0.79tn 0.93** 0.75tn 0.73tn -0.49tn 0.71tn 0.78tn 0.99** BBA 0.40tn 0.85* 0.38tn 0.23tn -0.73tn 0.40tn 0.91* 0.87* 0.83*

BKA 0.27tn 0.76tn 0.22tn 0.21tn -0.72tn 0.49tn 0.83* 0.80tn 0.77tn 0.96** JMT 0.82tn 0.51tn 0.76tn 0.99** -0.06tn 0.84* 0.18tn 0.66tn 0.72tn 0.24tn 0.26tn

PMU 0.82tn 0.84* 0.76tn 0.74tn -0.62tn 0.77tn 0.66tn 0.97** 0.96** 0.78tn 0.75tn 0.76tn

BMU 0.20tn 0.58tn 0.16tn 0.16tn -0.76tn 0.42tn 0.64tn 0.73tn 0.68tn 0.89* 0.95** 0.24tn 0.72tn BMT 0.40tn 0.77tn 0.33tn 0.46tn -0.57tn 0.67tn 0.75tn 0.85* 0.86* 0.89* 0.95** 0.51tn 0.83* 0.90*

BBM 0.06tn 0.46tn -0.01tn 0.09tn -0.73tn 0.44tn 0.53tn 0.61tn 0.56tn 0.79tn 0.91* 0.19tn 0.62tn 0.97** 0.87*

B100 -0.79tn -0.17tn -0.79tn -0.78tn -0.21tn -0.41tn 0.17tn -0.26tn -0.29tn 0.24tn 0.35tn -0.72tn -0.35tn 0.37tn 0.16tn 0.46tn

UB 0.70tn 0.04tn 0.70tn 0.66tn 0.21tn 0.33tn -0.28tn 0.12tn 0.14tn -0.36tn -0.47tn 0.62tn 0.23tn -0.47tn -0.30tn -0.54tn -0.98** UP 0.81* 0.40tn 0.80tn 0.70tn -0.44tn 0.50tn 0.14tn 0.71tn 0.65tn 0.39tn 0.33tn 0.73tn 0.80tn 0.45tn 0.44tn 0.35tn -0.59tn 0.52tn PM -0.28tn 0.22tn -0.29tn -0.32tn -0.54tn -0.06tn 0.43tn 0.33tn 0.27tn 0.68tn 0.77tn -0.24tn 0.26tn 0.85* 0.64tn 0.86 * 0.76tn -0.83* 0.05tn

30

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Cekaman salinitas pada taraf ≥ 100 mM NaCl menyebabkan seluruh aksesi hotong mati. Aplikasi cekaman salinitas dilakukan dengan menyiramkan 750 mL larutan hara dengan NaCl - larutan hara – air secara berselang untuk mempertahankan EC media sesuai taraf yang diinginkan. Pertumbuhan dan produksi hotong beragam antar aksesi. Aksesi ICERI 3 dan ICERI 10 memiliki habitus tanaman yang lebih besar dibandingkan ICERI 5 dan ICERI 6. Umur berbunga ICERI 3 paling lama dibandingkan ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. ICERI 10 memiliki jumlah anakan paling banyak sedangkan ICERI 3 paling sedikit anakannya dibandingkan aksesi lainnya. Aksesi ICERI 5 dan ICERI 6 menghasilkan bobot malai utama yang lebih tinggi dibandingkan ICERI 10. Salinitas secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi hotong pada seluruh variabel yang diamati kecuali jumlah anakan, umur panen, jumlah malai pertanaman dan bobot 100 butir biji. Berdasarkan hambatan pertumbuhan dan indeks toleransi cekaman pada cekaman salinitas, aksesi ICERI 6 memiliki toleransi yang lebih baik dibandingkan aksesi ICERI 5 dan ICERI 10. Penurunan bobot basah dan kering pada tajuk dan akar lebih dari 50% pada seluruh aksesi yang tercekam mengindikasikan jika seluruh aksesi hotong peka terhadap cekaman salinitas 75 mM NaCl (7.8 dS.m-1).

Saran

Penelitian lanjutan dengan lebih banyak aksesi hotong perlu dilakukan untuk mengetahui taraf toleransi dari masing-masing aksesi. Satuan percobaan yang lebih banyak dapat mengantisipasi kekurangan tanaman pengamatan, karena persentase hidup yang rendah akibat cekaman salinitas. Pencegahan terhadap hama tikus perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya gagal panen.

DAFTAR PUSTAKA

Abrol IP, Yadav JSV, Massaud FI. 1988. Salt-Affected Soil and Their Management. FAO, Rome.

Akçura M, Partigoç F, Kaya Y. 2011. Evaluating of drought stress tolerance based on selection indices in Turkish Bread Wheat Landraces. J. Anim. Plant Sci. 21(4):700-709.

Alihamsyah T. 2004. Potensi dan pendayagunaan lahan rawa untuk peningkatan produksi padi. Ekonomi padi dan beras Indonesia. Kasrino F, PasandaranE, Fagi AM, editor. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian. Ardie SW, Khumaida N, Nur A. 2013. Simple and rapid screening method for

31 Di dalam Nugrahani EH, Indahwati, Rachmania N, editor. Proceeding of

International Seminar on Sciences 2013 “Perspective on Innovative Sciences”. 2013 Nov 15-17; Bogor, Indonesia.

Ardie SW, Khumaida N, Nur A, Fauziah N. 2015. Early identification of salt tolerant foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.). Proc. Food Sci 3:303-312.

Aswidinnoor H, Sabran M, Masganti, Susilawati. 2008. Perakitan Varietas Unggul Padi Tipe Baru dan Padi Tipe Baru Ratun Spesifik Lahan Pasang Surut Kalimantan untuk Mendukung Teknologi Budidaya Dua Kali Panen Setahun. Bogor (ID): LPPM IPB. 30 hal.

[Bappeda Jatim] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur. 2014. Mengerem Laju Konversi Lahan Pertanian [internet]. [diunduh pada 19 Nov 2014]. Tersedia pada: http://bappeda.jatimprov.go.id/2014/02/12/ mengerem-laju-konversi-lahan-pertanian/.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Ed ke-63 Agustus 2015 [internet]. [diunduh pada 2015 Oktober 6]. Tersedia

Djukri. 2009. Cekaman salinitas terhadap pertumbuhan tanaman. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA; 2009 Mei 16; Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.

Fernandez GCJ.1993. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. Di dalam: Kuo CG, editor. Adaptation of Food Crops to Temperature and Water Stress. Shanhua (TW): AVRDC.

Gorham J. 2007. Sodium. Di dalam: Barker AV dan Pilbeam DJ, editor. Handbook of Plant Nutrition. Florida (US): CRC Press.

Guritno B, Sitompul SM. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Yogyakarta (ID): Gajahmada University Pr.

Handoko. 1994. Klimatologi Dasar: Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan Unsur-Unsur Iklim. Handoko, editor Jakarta (ID): Pustaka Jaya.

Haryoko W, Kasli, Suliansyah I, Syarif A, Prasetyo TB. 2012. Toleransi beberapa varietas padi pada sawah gambut berkorelasi dengan kandungan asam fenolat. J. Agron. Indonesia 40 (2):112 – 118.

Hasanuzzaman M, Nahar K, Fujita M, Ahmad P, Chadna R, Prasad MNV, Ozturk M. 2013. Enhancing plant productivity under salt stress: Relevance of poly-omics. Di dalam: Ahmad P, Azooz MM, Prasad MNV, editor. Salt Stress in Plants: Signalling, Omics and Adaptations. New York (US): Springer.

Heidari H. 2012. Foxtail millet (Setaria italica) mother plants exposure to deficit and alternate furrow irrigation and their effect on seed germination. Annals of Biological Research 3(6): 2559-2564.

32

Penelitian IPB bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

Islam MS, Akhter MM, El Sabagh A, Liu LY, Nguyen NT, Ueda A, Masaoka Y, Saneoka H. 2011. Comparative studies on growth and physiological responses to saline and alkaline stresses of Foxtail millet (Setaria italica L.) and Proso millet (Panicum miliaceum L.). AJCS 5(10):1269-1277. Kafi M, Zamani Gh, Ghoraishi S Gh. 2009. Relative salt tolerance of south

Khorasan millets. DESERT 14: 63-70.

Karan R, Subudhi PK. 2012. Approaches to increasing salt tolerance in crop plants. Di dalam: Ahmad P, Prasad MNV, editor. Abiotic Stress Responses in Plant: Metabolism, Productivity and Sustainability. New York (US): Springer.

Karti PDMH. 2011. Respon rumput Chloris gayana dan Setaria splendida terhadap penambahan fungi mikoriza arbuskula dan pupuk NPK pada tanah salin. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seamo Biotrop.

Krishna KR. 2013. Agroecosystem: Soil. Climate. Crops. Nutrient Dynamic and Productivity. Toronto (CA): Apple Academic Pr.

Kim TK. 2013. Edible Medical and Non-Medical Plants: Volume 5, Fruits. New York (US): Springer.

Kusmiyati F, Sumarsono, Karno, Pangestu E. Mineral concentration of forage grasses at different salinity levels of soil. Proceeding of the 2nd International Seminar on Animal Industry; 2012 Jul 5-6; Jakarta, Indonesia. Koyro HW, Ahmad P, Geissler N. 2012. Abiotic stress responses in plants: An

overview. Di dalam: Ahmad P, Prasad MNV, editor. Environmental Adaptations and Stress Tolerance of Plants in the Era of Climate Change. New York (US): Springer.

Leder I, Monda S. 2004. The sorghum and millet and their use. In Hongarian. Elemezesi ipar 39(3): 98-104.

Li S, An S, Liu Z, Cheng R, Wang Z. 2014. Innovation of the new superior quality foxtail millet (Setaria italica (L.) P.Beauv) variety-Jigu32 with characteristics of stress resistance, stable and high yield and its physiological mechanism. Agricultural Sciences 5:304-316.

Li M Li F Zh o Li S W ng H. 2014. Chin ’ c ent development t t and prospect of foxtail millet trade and industry. Di dalam: Xu Shiwei, editor. Proceedings of Selected Articles of 2013 World Agricultural Outlook. New York (US): Springer. 195 p.

Makarim AK, Suhartatik E. 2009. Morfologi dan fisiologi tanaman padi [intenet]. [diunduh pada 15 Nov 2015]. Tersedia pada: http://www.litbang.pertanian.go.id/special/padi/bbpadi_2009_itkp_11.pdf Mantri N, Patade V, Penna S, Ford R, Pang E. 2012. Abiotic stress responses in

plants: present and future. Di dalam: Ahmad P, Prasad MNV, editor. Abiotic Stress Responses in Plant: Metabolism, Productivity and

33 Martin JH, Leonard WH, Stamp DL. 1976. Principles of Field Crop Production,

3rd edition. New York (US): Macmillan.

Miswarti, Nurmala T, Anas. 2014. Karakterisasi dan kekerabatan 42 aksesi tanaman jawawut (Setaria italica L. Beauv) [internet]. [diunduh pada 12 Nov 2015]. Tersedia pada: http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id /ind/images/dokumen/2014/jawawut.pdf

Naghavi MR, Pour Aboughadareh A, Khalili M. 2013. Evaluation of drought tolerance indices for screening some of corn (Zea mays L.) cultivars under environmental conditions. Not Sci Biol. 5(3):388-393.

Nashirudin H. 2009. Pengembangan produk opak berbahan baku buru hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Ohki K. 1987. Aluminium stress on sorghum growth and nutrient relationships.

Plant Soil. 98:195-202.

Paksoy M, Turkmen O, Dursun A. 2010. Effects of potassium and humic acid on emergence, growth and nutrient contents of okra (Abelmoschus esculentus L.) seedling under saline soil conditions. Afr. J. Biotechnol. 9: 5343 – 5346.

Panaud O. 2006. Foxtail millet. Di dalam: Kole C, editor. Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants Cereals and Millets. New York (US): Springer.

Peterson A, Murphy K. 2015. Tolerance of lowland quinoa cultivars to sodium chloride and sodium sulfate salinity. Crop science 55(1): 331-338.

Prasetyo R. 2008. Evaluasi mutu gizi dan indeks glikemik produk olahan hotong (Setaria italica L.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Purbajanti ED, Soetrisno RD, Hanudin E, Budhi SPS. 2010. Penampilan fisiologi dan hasil rumput Benggala (Panicum maximum Jacq.) pada tanah salin akibat pemberian pupuk kandang, gypsum dan sumber nitrogen. JIPI 12(1): 61-67.

Rahayu M, Jansen PCM. 1996. Setaria italica (L.) P. Beauvois cv. group Foxtail Millet. Di dalam: Grubben GJH, Partohardjono S, editor. Plant Resources of Southeast Asia, No. 10, Cereals. Leiden (NL): Backhuys Pub.

Rachman A, Subiksa IGM, Erfandi D, Slavich P. 2008. Dynamics of tsunami-affected soil properties. Di dalam: Agus F, Tinning G, editor. Proc. of Inter. Workshop on Post Tsunami Soil Management; 2008 Jul 1-2; Bogor, Indonesia. 180 pp.

Shabala S. 2013. Learning from halophytes: Physiological basis and strategies to improve abiotic stress tolerance in crops. Ann Bot. 112(7): 1209–1221. Sharma S, Saxena DC, Riar CS. 2015. Antioxidant activity, total phenolics,

flavonoids and antinutritional characteristics of germinated foxtail millet (Setaria italica). Cogent Food & Agriculture. 1: 1081728.

Simanjuntak LN. 2012. Studi afterripening dan teknik pematahan dormansi benih buru hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sitorus TA. 2012. Analisis Salinitas dan Dampaknya terhadap Produktivitas Padi di Wilayah Pesisir Indramayu [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

34

Sulistiyowati E. 2015. Karakterisasi sepuluh aksesi hotong (Setaria italica (L.) Beauv.) di rumah kaca. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Supena N, Soegianto A, Soetopo L. 2014. Response of oil palm varieties to aluminium stress. J. Trop. Life. Science 4(1):51-60.

Tirajoh S, Achmanu, Sjofjan O, Widodo E. 2014. Evaluation of nutritive values of Papua foxtail millet (Setaria italica sp.) and its substitutive effect for yellow corn on broiler performances. IJAAR 4(5): 195-201.

[UPOV] International Union for the Protection of New Varieties of Plants. 2010. Foxtail Millet. Technical Working Party for Agricultural Crops; 2010 May 24-28; Osijek, Croatia.

35

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 1993 dari (Alm.) Bapak Bambang Sardjito dan Ibu Siti Rodhiyah DI. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis lulus dari TK Trisula Perwari VII pada tahun 1999. Penulis sekolah di SD Negeri Pedurungan Tengah 03 dan lulus pada tahun 2005. Tahun 2008 penulis lulus dari SMP Negeri 2 Semarang. Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Semarang dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SNMPTN Undangan diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.