MEKANISME KOLABORASI UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS

MASYARAKAT DALAM PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT

DI KABUPATEN POHUWATO

IVANA BUTOLO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir berjudul Mekanisme Kolaborasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pohuwato adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

IVANA BUTOLO. Mekanisme Kolaborasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pohuwato. Dibimbing oleh LUKMAN M, BAGA dan IRDIKA MANSUR.

Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan kritis. Program KBR ini adalah fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna yang dibuat secara swakelola oleh kelompok masyarakat.

Pada sektor kehutanan pola pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang penekanannya adalah pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pengembangan program. Masyarakat didorong untuk turut serta meningkatkan kapasitasnya dalam mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan tindakan dan diharapkan akan ada hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah secara terus menerus.

Tujuan dari program KBR adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan berbagai hasil tanaman KBR berupa tanaman kayu- kayuan dan non kayu, serta memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran penggunaan bibit KBR yaitu untuk kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum, rehabilitasi mangrove dan areal kerja hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

Untuk keberhasilan pelaksanaan KBR ini perlu adanya kesamaan sikap dan tindakan yang terkoordinasi oleh seluruh aktor dalam sektor kehutanan melalui kolaborasi. Dengan kolaborasi maka ada kejelasan hak, peran, tanggung jawab, manfaat dan hubungan diantara parapihak, sehingga akan tercipta ruang-ruang partisipasi publik bagi parapihak yang berkepentingan terhadap hutan. Pengelolaan hutan secara bersama selain memberi kontribusi kepada upaya-upaya pelestarian hutan juga memberikan keuntungan kepada masyarakat setempat dalam menunjukkan inisiatif dan kapasitas dalam pengelolaan sumberdaya. Dalam hubungan dengan peningkatan kapasitas, mekanisme kolaborasi merupakan suatu proses pembangunan masyarakat dalam mempelajari, memahami dan pendayagunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia di wilayah tersebut.

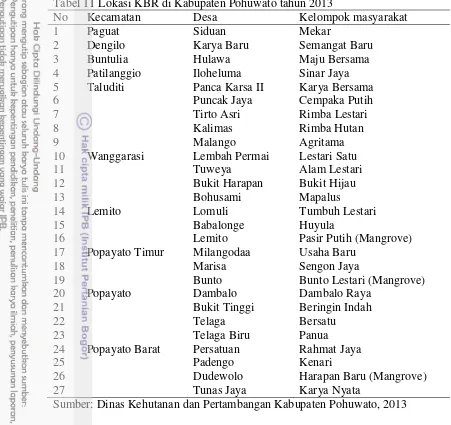

Pelaksanaan KBR tahun 2013 di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan di 10 kecamatan, 27 desa dengan 27 kelompok masyarakat. Setiap kelompok terdiri dari 15 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua tim perencana, ketua tim pelaksana, ketua tim pengawas dan anggotanya masing-masing dengan lokasi persemaian dan penanaman bibit berada dilahan milik masyarakat.

didominasi oleh stakeholder primer, sementara stakeholder sekunder tidak dilibatkan dalam proses KBR padahal dari hasil identifikasi berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam program KBR; 2) Evaluasi kapasitas masyarakat pada program KBR dengan menggunakan analisis gap menunjukkan bahwa selisih antara kinerja dan harapan semuanya bernilai negatif baik pada tingkat kebijakan, organisasi maupun individual. Meskipun jumlah gap yang terjadi relatif kecil, akan tetapi tetap membutuhkan upaya kolaborasi dari semua stakeholder yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap implementasi program KBR. Mulai dari tingkat kebijakan dengan membuat perumusan atau formulasi kebijakan yang memastikan pokok isu dari permasalahan yang dihadapi kelompok masyarakat. Pada tingkatan organisasi dengan lebih memperhatikan struktur dan proses yang dapat mendukung perubahan organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat individual dengan lebih melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat serta bimbingan teknis tentang cara pembuatan bibit yang baik dan benar hingga proses pemeliharaan dan penanaman bibit KBR; 3) berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang kemudian dirumuskan kedalam beberapa program dan selanjutnya dipetakan kedalam gambar arsitektur strategik. Dalam kondisi inilah maka kolaborasi menjadi penting karena setiap stakeholder dapat memberikan kontribusinya bagi upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

SUMMARY

IVANA BUTOLO. Collaboration Mechanism in Community Capacity Building Through The Program of Kebun Bibit Rakyat at Pohuwato Regency. Supervised by LUKMAN M, BAGA and IRDIKA MANSUR.

Kebun Bibit Rakyat (KBR) is one of government’s efforts to empower the society in order to combat degraded land through reforestation. This is

government’s program in facilitating and providing forest plant seeds and

versatile plant which is fully managed by the group of people.

In forestry sector, community empowerment role mode is formed by forest management based on the community which emphasized on community learning process and developing program as its purpose. The people are encouraged to develop their capacity and broaden the knowledge in facing the obstacles which may emerge in their own life, therefore, to support peoples’s initiative in arranging action plan program. Moreover, it is expected that there will be a close relationship between the community and government continously.

The KBR program aiming to improve land productivity by providing various products of KBR plants, for instance wood and non wood plants, as well as to give the opportunity for the people in working field in enhancing their income. The target of KBR utilization are to support people’s activity in forest, to promote green environment in public facility, as well as mangrove rehabilitation and community forest working area and village forest.

To achieve these goals to be successful, it is required to have the same ways of thinking, managing by all actors in forestry to make coordination and collaboration in a program implementation. Through the collaboration, there will create a right clarity, a role, a responsibility, a benefit as well as a relationship among parties, hence, there will open the rooms for public participation to those who interested in forestry sector. The sequences of forest management as mutually will grant not only in contribution to the forest perservation efforts but also will benefit to the community in promoting their initiative and resource management capacity. Regarding to the capacity building, collaboration mechanism is a process of community development in learning, understanding, and utilizing the resources availability in the area.

The implementation of KBR in 2013 at Pohuwato Regency was done in 10 districts, 27 villages with 27 groups of community. Every group consisted of 15 persons including the chairman, secretary, treasurer, the planning team leader, manager, supervisor, and the members inside the seedbed location and seed planting within the area owned by the people.

This research aimed: 1) to identify the role of stakeholder in capacity building of the community within KBR program at Pohuwato regency. 2) to evaluate the capacity level of the community within KBR program at Pohuwato regency, 3) to formulate the collaborative strategy to the succeed of KBR program at Pohuwato regency. The datas were collected through interview, observation and questioners. The datas then were analyzed by using stakeholder analysis, gap, and SWOT.

not involved in KBR program even though from the identification, secondary stakeholder was concerned and influential enough towards the community capacity building within KBR program; 2) the evaluation of community capacity in KBR program were using gaps analysis showed that the difference between the performance and expectation were negative either in policy level or organization or individual level. In spite of the gaps existing were relatively small, still need collaborative effort from all stakeholders who concerned and influential enough to the implementation of KBR program. Starting from the level of policy maker, in formulating policy is determined to the main issue faced by the community group. In the organization level more concerning in emphasized to the structure and process in supporting the changes of organization as a whole. The individual level assisting the group of community and providing technical guidance in term of the seed productivity, how to cultivate good seeds and how to maintain and plant KBR seeds; 3) based on SWOT analysis, there were some strategies that could be formulated into the programs, and they were mapped into strategic architecture portrait. Within this condition, collaboration is very important because every stakeholder would give contribution to the community capacity building.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tugas akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional

pada

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah

MEKANISME KOLABORASI UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS

MASYARAKAT DALAM PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT

DI KABUPATEN POHUWATO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Kolaborasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pohuwato

Nama : Ivana Butolo

NRP : H252124085

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Lukman M Baga, MAEc Ketua

Dr Ir Irdika Mansur, MForSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Manajemen Pembangunan Daerah

Dr Ir Ma’mun Sarma, MS MEc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2014 ini ialah kolaborasi untuk peningkatan kapasitas masyarakat, dengan judul Mekanisme Kolaborasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pohuwato.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Lukman M Baga, MAEc dan Bapak Dr Ir Irdika Mansur, MForSc atas bimbingan dan ilmunya.

Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Bapak Drs H Rusli Habibie, MAP selaku Gubernur Gorontalo, Bapak Drs H Idris Rahim, MM selaku Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Prof Dr Ir Hj Winarni Monoarfa, MSc selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Bapak Drs H Sofyan Maku, MM selaku Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi S2. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada suami, anak, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 9

Manfaat Penelitian 9

Ruang Lingkup Penelitian 9

2 TINJAUAN PUSTAKA 10

Pengelolaan Hutan 10

Program Kebun Bibit Rakyat 11

Konsep Umum Peningkatan Kapasitas Masyarakat 13

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat 14

Mekanisme Kolaborasi 16

Hasil Penelitian Terdahulu 17

3 METODE 19

Kerangka Pemikiran 19

Lokasi dan Waktu Kajian 22

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 22

Metode Pengambilan Sampel 23

Analisis Data 24

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 28

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28

Gambaran Umum Pelaksanaan KBR di Kabupaten Pohuwato 29 Identifikasi Peran Stakeholder Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 33 Evaluasi Tingkat Kapasitas Masyarakat Dalam Program KBR 38

5 PERUMUSAN STRATEGI 45

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 45

Strategi Kolaborasi Dalam Program KBR 51

Perumusan Program 55

6 SIMPULAN DAN SARAN 59

Simpulan 59

Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 63

DAFTAR TABEL

1 Luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo dalam hektar (ha) tahun

2013 2

2 Luas kawasan hutan per fungsi hutan di Kabupaten Pohuwato (ha)

tahun 2013 3

3 Penetapan lokasi KBR di Kabupaten Pohuwato tahun 2010-2013 5

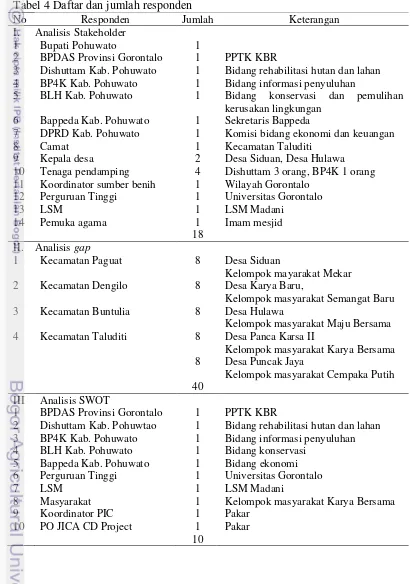

4 Daftar dan jumlah responden 23

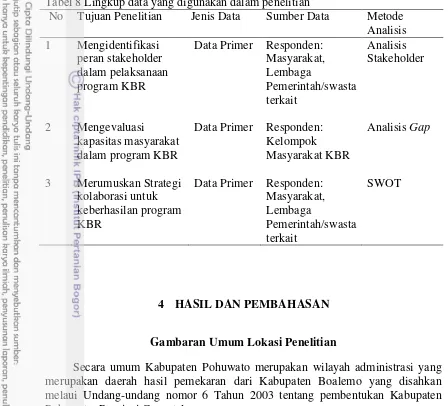

5 Kategorisasi stakeholder pada program KBR Kabupaten Pohuwato 24 6 Faktor internal dan eksternal di dalam masyarakat 27

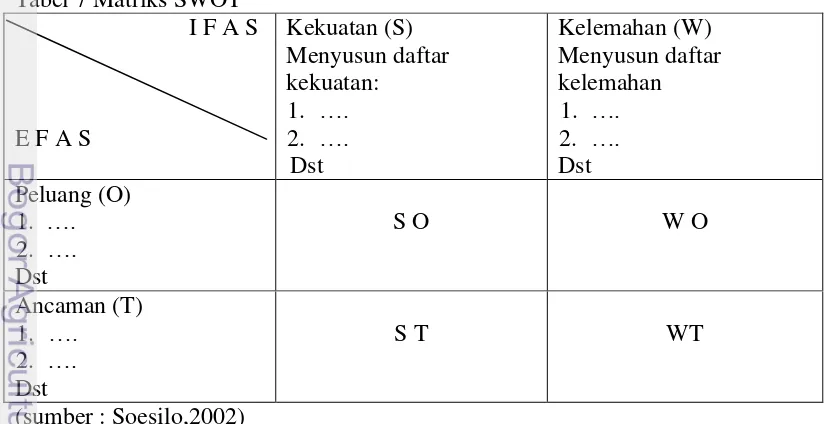

7 Matriks SWOT 27

8 Lingkup data yang digunakan dalam penelitian 28 9 Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2012 29 10 Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten

Pohuwato tahun 2010-2012 29

11 Lokasi KBR di Kabupaten Pohuwato tahun 2013 30

12 Rekapitulasi penanaman KBR tahun 2013 32

13 Kategorisasi stakeholder pada program KBR Kabupaten Pohuwato 33

14 Hubungan kolaborasi antar stakeholder 38

15 Hasil uji validitas 40

16 Hasil perhitungan analisis gap 41

17 Ringkasan analisis faktor internal dan faktor eksternal dalam program

KBR di Kabupaten Pohuwato 50

18 Matrik SWOT strategi kolaborasi untuk keberhasilan program KBR di

Kabupaten Pohuwato 54

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 21

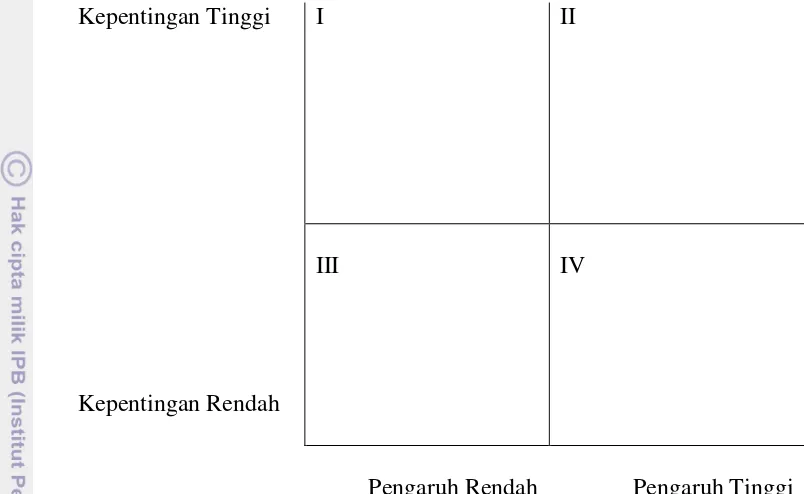

2 Klasifikasi stakeholder menurut pengaruh dan pentingnya 25

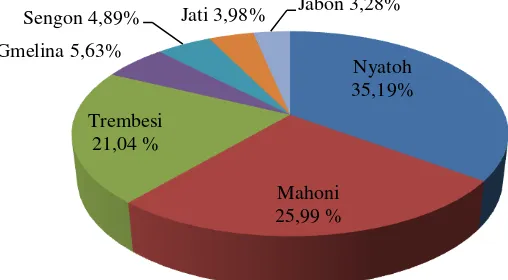

3 Jenis dan jumlah bibit tanaman hutan 31

4 Jenis dan jumlah bibit tanaman serbaguna 31

5 Jenis dan jumlah bibit tanaman mangrove 32

6 Klasifikasi stakeholder program KBR menurut pengaruh dan pentingnya terhadap peningkatan kapasitas masyarakat 36

7 Tingkatan pengembangan kapasitas 39

8 Analisis gap pada tingkatan kebijakan 42

9 Analisis gap pada tingkatan organisasi 43

10 Analisis gap pada tingkatan individual 44

11 Arsitektur strategi mekanisme kolaborasi dalam peningkatan kapasitas

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kuesioner analisis stakeholder 63

2 Kuesioner analisis gap 64

3 Uji validitas kuesioner 68

4 Data isian kuesioner untuk tingkat kebijakan 74 5 Data isian kuesioner untuk tingkatan organisasi 75 6 Data isian kuesioner untuk tingkatan individual 76

7 Kuesioner SWOT 77

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan termasuk salah satu sumberdaya alam yang memerlukan pengelolaan secara arif dan bijak guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Ishak (2003) mengemukakan bagi Indonesia hutan merupakan sumber daya yang penting dalam upaya menjaga kelangsungan pembangunan nasional, karena di samping merupakan sumber kekayaan alam hutan juga merupakan salah satu basis pertahanan nasional. Untuk itu hutan di samping dimanfaatkan secara optimal juga harus dipikirkan sekaligus aspek pelestariannya agar hutan tidak habis atau kehilangan daya dukungnya terhadap proses pembangunan.

Pengelolaan hutan, dengan demikian harus tetap berada dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Lebih lanjut Ishak (2003) mengemukakan kondisi berkelanjutan dalam pengelolaan hutan mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan (ekologi). Secara ekonomis, pemanfaatan terhadap sumberdaya hutan harus memberikan keuntungan sebanyak mungkin kepada pihak yang terkait. Secara sosial, kebijakan pemanfaatan hutan harus dapat diterima dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, dan bukannya mengganggu atau menghancurkan kehidupan sosial mereka. Dari segi lingkungan, pemanfaatan hutan harus tetap menjaga potensi sumberdaya alam. Harus ada keseimbangan antara fungsi produksi dan fungsi perlindungan.

Pada praktiknya, pengelolaan hutan seringkali tidak memperhatikan kepentingan keberlanjutan tersebut, baik secara ekologis, sosial maupun ekonomis. Secara perlahan tetapi meyakinkan telah terjadi kerusakan hutan yang sangat parah di Indonesia, hal ini disebabkan karena aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu, kebakaran hutan dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lainnya yang semakin merajalela tanpa mengindahkan hukum dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang lestari.

2

Pada era reformasi saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. UU No.32 Tahun 2004, pasal 10 mengatur bahwa : Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (yang dimaksud Pemerintah Pusat) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam urusan pemerintahan di bidang kehutanan memasuki era reformasi UU Pokok Kehutanan, yaitu UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan ini senapas dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo.

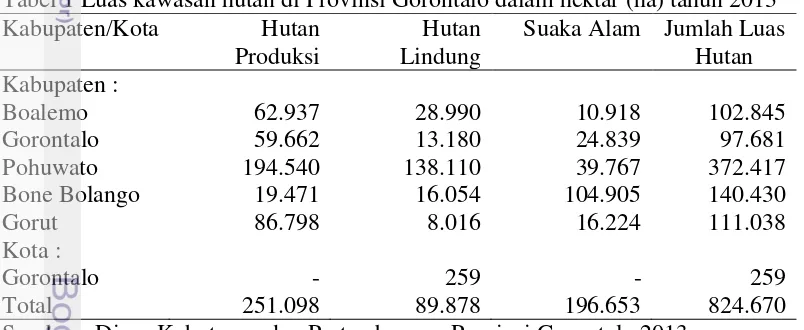

Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 berdasarkan Undang-Undang No 38 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. Provinsi ini memiliki luas wilayah 12.435,00 km2 yang mencakup Lima kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki potensi hutan seluas ± 824.670 Ha, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo dalam hektar (ha) tahun 2013 Kabupaten/Kota Hutan

Produksi

Hutan Lindung

Suaka Alam Jumlah Luas Hutan Kabupaten :

Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorut

Kota : Gorontalo

62.937 59.662 194.540 19.471 86.798 -

28.990 13.180 138.110 16.054 8.016 259

10.918 24.839 39.767 104.905 16.224 -

102.845 97.681 372.417 140.430 111.038 259

Total 251.098 89.878 196.653 824.670

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo 2013

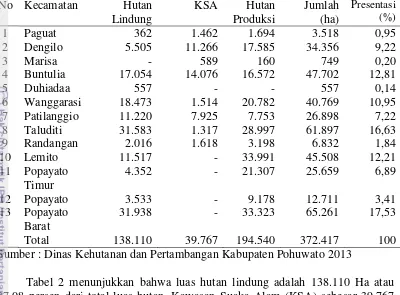

3 Tabel 2 Luas kawasan hutan per fungsi hutan di Kabupaten Pohuwato (ha) tahun

2013

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato 2013

Tabel 2 menunjukkan bahwa luas hutan lindung adalah 138.110 Ha atau 37,08 persen dari total luas hutan, Kawasan Suaka Alam (KSA) sebesar 39.767 Ha atau 10,68 persen dan hutan produksi dengan luas 194.540 Ha atau 52,24 persen untuk hutan produksi. Sumber daya hutan dan lahan sebagai bagian dari sumber daya alam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dalam menyangga kehidupan.

Namun saat ini kondisi hutan di Kabupaten Pohuwato telah mengalami banyak kerusakan akibat adanya aktivitas pengelolaan hutan yang tidak lestari, kebakaran hutan, konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain serta penebangan liar yang terjadi akibat fungsi-fungsi unit manajemen tidak optimal.

Masalah penebangan liar merupakan cerita lama yang tidak pernah tuntas, masalah penebangan liar bukan hal yang mudah karena penebangan liar adalah sebuah fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh lemahnya kapabilitas negara, rendahnya modal sosial dan mandulnya penegakan hukum. Selain itu penebangan liar juga di pengaruhi oleh buruknya sistem manajemen sektor kehutanan (Nurrochmat, 2012). Banyak akibat negatif dari kerusakan hutan salah satunya adalah merosotnya nilai ekonomi dan produktivitas tanah, akibatnya lahan menjadi kritis dan tidak dapat berfungsi optimal.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang semakin meluas dan berlangsung semakin cepat sebagai akibat dari berbagai aktivitas pembangunan yang tidak terencana dan terkoordinasi dengan baik.

4

sekitarnya mulai diperhatiakan, faedah hutan untuk keseimbangan ekosistem kembali diapresiasi. Dengan community based forestry, masyarakat dihargai sebagai pelaku pengelolaan hutan, bukan sebagai pengganggu, parasit ataupun perusak sebagaimana diinterpretasi dalam paradigma state based forestry. Masyarakat diserahi tanggung jawab untuk memelihara, merehabilitasi, dan mengambil manfaat dari hutan

Selain itu kebijakan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat membuka peluang lebih besar kepada masyarakat untuk akses pada dan memegang hak pengelolaan atas sumberdaya hutan yang dikuasai negara dengan suatu jaminan kepastian secara hukum yang lebih kuat, meskipun masih mengandung pembatasan-pembatasan.

Penempatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Menurut Saharuddin (2009) paradigma pembangunan nasional telah bergeser dari pengutamaan pendekatan top down ke arah yang lebih memperkuat proses-proses pembangunan dari bawah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat sebagai titik sentral pembangunan, melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat setempat dalam upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mewujudkan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat.

Salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan kritis adalah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Program KBR ini merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna yang dibuat secara swakelola oleh masyarakat.

Bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan cara melakukan penanaman yang dihasilkan oleh kelompok tani dengan prinsip utama adalah mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari program KBR adalah terlaksananya penyelenggaraan KBR melalui fasilitasi yang tepat, efektif, dan efisien; untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan berbagai hasil tanaman KBR berupa tanaman kayu- kayuan dan non kayu, serta memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, KBR juga diharapkan dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam pembuatan pembibitan secara baik dan benar. Kreativitas dan partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dengan lebih luas, tidak terbatas hanya penerima manfaat program, tapi juga secara aktif terlibat langsung dalam proses KBR. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat guna merealisasikan tujuan yang diinginkan bersama yaitu kelestarian hutan.

5 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango Provinsi Gorontalo seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Pelaksanaan KBR di Kabupaten Pohuwato tahun 2010-2013 Tahun

pelaksanaan

Jumlah kecamatan

Jumlah desa

Jumlah kelompok masyarakat

Luas areal penanaman/kelompok

(ha) 2010

2011 2012 2013

9 13 12 10

17 37 34 27

17 37 34 27

125 125 65 65 Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato 2013

Dalam pelaksanaan KBR, secara umum personil yang terlibat telah menunjukkan semangat yang tinggi walaupun terkendala pada masih awamnya pengetahuan anggota kelompok masyarakat dalam menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas. Dipahami bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan KBR ditentukan oleh partisipasi aktif kelompok masyarakat, oleh karena itu pengetahuan dan kemampuan kelompok masyarakat masih memerlukan upaya peningkatan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Dalam hal ini perlu adanya kesamaan sikap dan tindakan yang terkoordinasi oleh seluruh aktor dalam sektor kehutanan. Program KBR ini harus ditangani secara serius oleh kolaborasi seluruh pihak, sehingga upaya penyediaan bibit tanaman hutan maupun tanaman serbaguna dengan kualitas yang baik dapat terpenuhi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

6

Menurut Bembah (2007), dalam proses kolaborasi harus ada kejelasan hak, peran, tanggung jawab, manfaat dan hubungan diantara parapihak, sehingga akan tercipta ruang-ruang partisipasi publik bagi parapihak yang berkepentingan terhadap hutan. Pengelolaan hutan secara bersama selain memberi kontribusi kepada upaya-upaya pelestarian hutan juga memberikan keuntungan kepada masyarakat setempat dalam menunjukkan inisiatif dan kapasitas besar dalam pengelolaan sumberdaya.

Secara lebih spesifik, beberapa ahli yaitu Wondolleck dan Yaffee (2000) dalam Suporahardjo (2005), melihat pendekatan proses kolaborasi dari segi empat kegunaan utamanya, yaitu: 1) Membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara lembaga pemerintah, organisasi dan publik serta memberikan suatu mekanisme untuk penyelesaian ketidakpastian; 2) memberikan suatu mekanisme untuk pembuatan keputusan yang efektif melalui proses-proses yang memfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk keputusan; 3) menghasilkan suatu alat untuk membuat kerja yang bagus melalui koordinasi aktivitas lintas batas, meningkatkan manajemen bersama, dan memobilisasi suatu perluasan skenario sumberdaya; dan 4) Pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Konsep mekanisme kolaborasi untuk peningkatkan kapasitas masyarakat akan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih mendalam maka pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Perumusan Masalah

Proses pembelajaran bersama adalah salah satu konsep strategi pengelolaan hutan yang mendorong proses-proses kolaboratif antara pihak-pihak kepentingan (stakeholder) yang pada gilirannya dapat membawa mereka pada sikap terbuka untuk penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan kolaboratif pada intinya dapat dijadikan pijakan berbagai pola pengelolaan hutan dimana para pengelolanya termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi (Kusumanto, 2002).

Pendekatan kolaborasi dapat dirangkum dalam berbagai tahapan, yaitu: 1) Pemberdayaan masyarakat; 2) Transformasi posisi masyarakat dari posisi sebagai penerima manfaat ke posisi sebagai pelaku perubahan; 3) Perwujudan kontribusi bersama; 4) Pelibatan multipihak dalam perubahan yang lebih kompleks; 5) Evolusi multipihak secara bersama (JICA, 2012).

7 Pendekatan konsep mekanisme kolaborasi yang dilakukan telah menghasilkan kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil swadaya dari masyarakat sendiri seperti: 1) Penanaman pohon sengong di Kecamatan Popayato Timur; 2) Pembangunan jalan usaha tani di Kecamatan Dengilo; 3) Pembuatan jembatan di Kecamatan Marisa; 4) Penyusunan Perdes di Kecamatan Taluditi; 5) Pembangunan drainase di Kecamatan Popayato; 6) Penanaman mangrove di Kecamatan Duhiadaa; 7) Pengkayaan hutan seluas 125 Ha di Kecamatan Popayato Barat; 8) Perbaiakan jalan di Kecamatan Buntulia, (JICA, 2012). Lahirnya prakarsa masyarakat mampu memberikan bukti kepada pemerintah desa, kecamatan bahkan kabupaten bahwa pada dasarnya masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan jika mereka dituntun dengan benar dalam hal ini CF mampu berkontribusi dalam peran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, adanya program KBR ini bisa menjadi salah satu wadah untuk diterapkannya konsep kolaborasi untuk peningkatan kapasitas masyarakat, yang harus didukung oleh kerjasama yang kuat antar stakeholder. Menurut Tadjudin (2000), pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Pemanfaatan hasil hutan dan jasanya oleh manusia secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, seluruh manfaat dan resiko ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pelestarian dan produksi hutan didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal, swasta, dan pemerintah; 2) Manajemen terpadu pada skala yang tepat.; 3) Partisipasi yang sederajat oleh seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas keberhasilan pelaksanaan program sesuai tujuan dan sasarannya agar tercapai optimal, maka sistem penyelenggaraan harus dilakukan terintegrasi dan terkoordinasi sejak tahap perencanaan, pembibitan, pelaksanaan, penanaman, pengembangan kelembagaan hingga tahap pengendalian oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program KBR, sehingga kapasitas masyarakat menjadi lebih baik. Keutamaan dari mekanisme kolaborasi ini adalah proses, peran dan inisiatif-inisiatif stakeholder yang dilandasi pemahaman bersama tentang kondisi masyarakat sebagai subyek dalam program KBR, maka bagaimana peran stakeholder untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat, program ini erat kaitannya dengan penguatan kolaboratif antara perencana program dan partsipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan peningkatan kapasitas, mekanisme kolaborasi merupakan suatu proses pembangunan masyarakat dalam mempelajari, memahami dan pendayagunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia di wilayah tersebut.

8

berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. (Sumardjo, 2009)

Pada sektor kehutanan pola pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang penekanannya adalah pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pengembangan program. Masyarakat didorong untuk turut serta meningkatkan kapasitasnya dalam mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan tindakan. Melalui metode perencanaan partisipatif ini diharapkan akan ada hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah secara terus menerus.

Pada berbagai program yang pernah dilakukan sebelumnya, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar dan melemahnya modal sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Menurut Sardjono (2004), kemampuan beberapa kelompok masyarakat miskin untuk dapat bertahan hidup pada kondisi yang kurang menguntungkan menunjukkan bahwa mereka cukup terampil dalam mengatasi kebutuhan dasarnya. Seringkali program-program pemerintah yang berusaha memperbaiki kondisi semacam ini tidak diarahkan pada penguatan kapasitas untuk mandiri, melainkan mengerjakan hal yang sama dengan pemerintah sebagai pengambil keputusan dan penyedia sumberdaya. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat tergantung kepada pemerintah dan kehidupannya jauh lebih sulit daripada sebelumnya.

Dalam program KBR ini, masyarakat atau kelompok tani dapat memilih tanaman apa saja yang cocok secara teknis dan diminati oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat atau kelompok tani untuk memilih bibit yang berkualitas baik. Di samping itu, hal ini juga sebagai sarana meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri dalam mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana tingkat kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Persoalan siapa yang seharusnya mengelola hutan merupakan perbincangan yang tak kunjung selesai dalam wacana kehutanan. Pedoman penyelenggaraan KBR untuk rehabilitasi hutan dan lahan di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif dengan berbasis pemberdayaan masyarakat memposisikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan KBR tidak hanya melibatkan satu pihak melainkan beberapa pihak antara lain, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan provinsi, instansi vertikal dan juga pihak lain seperti LSM dan perguruan tinggi. Untuk menyatukan beberapa elemen ini diperlukan satu mekanisme kolaborasi yang mendorong setiap pihak untuk memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan KBR berdasar kompetensi masing-masing.

9 perbaikan penyelenggaraan program pada waktu yang akan datang. Pendampingan atau penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh petugas lapangan KBR ataupun oleh petugas penyuluh di Kabupaten Pohuwato harus terus dilakukan sehingga kelompok masyarakat dapat lebih memahami cara-cara pembuatan bibit yang baik dan benar untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Oleh karena itu, bagaimana strategi kolaborasi untuk keberhasilan program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat disampaikan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni :

Tujuan umum dilaksanakannya kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

a. Mengidentifikasi peran stakeholder untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato.

b. Mengevaluasi tingkat kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato.

c. Merumuskan strategi kolaborasi untuk keberhasilan program KBR di Kabupaten Pohuwato.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan tentang upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui mekanisme kolaborasi antara kebijakan inovatif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan program KBR yang berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Ruang Lingkup Penelitian

10

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini, membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Secara definisi pada pasal 1, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Menurut Mutiono (2012) Dari pembagian hutan tersebut, terdapat beberapa opsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) dalam small scale forestry yang dapat dilakukan. Pada hutan negara dapat dilakukan pengelolaan hutan menggunakan beberapa konsep, yaitu hutan kemasyarakatan yang diatur dalam Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 dan perubahan ketiga No. P. 52/Menhut-II/2011, hutan desa yang diatur dalam Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 dan perubahan kedua No. P. 53/Menhut-II/2011, hutan tanaman rakyat yang diatur dalam Permenhut No. P. 23/Menhut-II/2007 dan perubahannya No. P. 5/Menhut-II/2008.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, sedangkan hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Sementara hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Pada hutan hak, konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah milik dengan luas minimal 0,25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan, dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang (Dephut, 1999). Pengelolaan hutan berbasis hutan rakyat memiliki kelebihan dibanding dengan pengelolaan hutan pada hutan negara, yaitu tidak terkendala oleh peraturan-peraturan yang mengikat didalamnya karena memang murni hutan tersebut pada tanah hak sehingga rakyat bebas melakukan apa saja pada hutan mereka, sedangkan pengelolaan hutan pada hutan negara, kendala utamanya adalah pada peraturan-peraturan yang mengikatnya, mulai dari perizinan hingga pelaporan yang harus dilakukan masyarakat dalam mengelola hutan padahal hampir keseluruhan masyarakat lokal disekitar hutan masih sangat banyak yang buta huruf, buta teknologi, buta informasi serta belum berpendidikan sehingga menjadi kendala tersendiri untuk memperoleh akses pengelolaan hutan dalam hutan negara (Mutiono, 2012)

11 terjadinya banjir dan kekeringan yang akan mengakibatkan turunnya kualitas kehidupan. Untuk itu upaya rehabilitasi merupakan salah satu prioritas pembangunan subsektor kehutanan termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap pelaku penyebab kerusakan kualitas lingkungan. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah pengembangan penatagunaan hutan konversi secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah kawasan hutan.

Menurut Sardjono (2004) ada dua faktor utama yang mempengaruhi pemanfaatan hutan secara berlebihan, pertama, peningkatan jumlah populasi manusia yang selanjutnya mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup. Kondisi ini tidak saja menuntut pemikiran pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sejauhmana sumberdaya mampu memenuhinya. Kedua, peningkatan kualitas kebutuhan sendiri dari yang pada awalnya bersifat primer saja (sifatnya terbatas dan objektif) bertambah dengan kebutuhan yang bersifat sekunder dan bahkan tersier (bersifat subyektif dan seringkali tidak terbatas). Sumberdaya hutan tercipta dengan segala bentuk keunikan dan keindahannya, dan oleh karena itu hutan menyimpan kekayaan alam yang sangat beragam, baik langsung terkait dengan nilai ekonomi maupun yang terkait dengan nilai lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh (Awang, 2003) secara rinici nilai hutan adalah sebagai berikut: 1) Hutan menghasilkan sejumlah kayu untuk kepentingan negara, wilayah, daerah dan masyarakat; 2) Hutan memungkinkan habitat satwa tertentu dimana mereka hidup di dalamnya, mulai biota mikro sampai primata dan lain-lain; 3) Hutan berfungsi mengatur tata air dan sumber mata air, dan oleh karena itu air mempunyai nilai ekonomi tinggi selain kayu; 4) Hutan mampu mencegah terjadinya erosi tanah yang berlebihan, sehingga hutan bernilai dalam mengatur kesuburan tanah perairan di sekitarnya; 5) Hutan banyak menghasilkan barang-barang dan jasa selain kayu seperti rotan, jamur, pangan, obat-obatan tradisional, buah-buahan, wisata, kayu bakar dan pakan ternak; 6) Hutan sebagai penghasil oksigen yang nilai ekonomisnya tinggi bagi kepentingan makhluk hidup; 7) Hutan mampu menyerap karbon bebas yang dapat membahayakan kehidupan manusia; 8) Hutan sebagai penyangga kehidupan manusia dalam arti luas.

Dari berbagai uraian diatas dapat kita ketahui bagaimana pentingnya hutan sehingga dibutuhkan pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan guna kelestarian hutan yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Karena pengabaian terhadap sektor kehutanan tidak hanya melenceng dari amanat konstitusi, tetapi juga menciderai amanah-Nya.

Program Kebun Bibit Rakyat

kayu-12

kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS.

KBR dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, untuk menghasilkan jenis tanaman KBR berupa kayu-kayuan dan tanaman serbaguna. Bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2013, persyaratan calon lokasi KBR adalah 1) Topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%); 2) aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; 3) khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi pasang surut air laut. Sedangkan kriteria desa calon lokasi KBR adalah berada pada sasaran areal rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan Daerah Aliran Sungai atau rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan serta lahan tidak produktif lainnya.

Sasaran penggunaan bibit KBR digunakan untuk kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dll), rehabilitasi mangrove dan penanaman dikawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Pada setiap calon desa lokasi KBR ditetapkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana KBR yaitu kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR. Dengan jumlah anggota paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat. Setelah hasil verifikasi teknis disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk diinformasikan kepada calon kelompok KBR, maka kelompok masyarakat terpilih segera menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). RUKK disusun secara partisipatif dan dibimbing oleh tenaga pendamping. RUKK memuat antara lain : a) nama dan anggota kelompok; b) nama pengurus dan anggota; c) lokasi persemaian dan penanaman; d) jenis dan jumlah bibit; e) bahan dan peralatan; f) jenis kegiatan dan rencana biaya dan g) tata waktu.

Dalam setiap tahap pelaksanaan KBR, kelompok masyarakat didampingi oleh tenaga pendamping. Pendamping KBR berasal dari petugas lapangan KBR rehabilitasi hutan dan lahan, petugas lapangan penyuluhan kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluh atau instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota. Kekurangan tenaga pendamping, dapat ditambah dari penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan penerimaan tenaga baru yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Direktur Jenderal. Pendamping bertugas : a) melakukan bimbingan kepada kelompok KBR dalam hal penyusunan RUKK dan rancangan penanaman, informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan, teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit, teknis penanaman, pembuatan laporan dan dokumentasi; b) bersama kelompok masyarakat melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR dan c) membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada kepala BPDAS.

13 Konsep Umum Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Desawa ini upaya peningkatan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari peningkatan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya peningkatan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan dalam hal apapun tanpa upaya peningkatan kapasitas bagi pelaku maupun sistem yang mengaturnya.

Sumodiningrat (1999) mengemukakan bahwa kita memerlukan suatu strategi baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pembangunan itu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang (JICA, 2012). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Soeprapto, 2010 mengatakan bahwa World Bank menekankan perhatian capacity building pada : 1) Pengembangan sumberdaya manusia; training, rekruitmen, dan pemutusan pegawai professional, manajerial, dan teknis 2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen; 3) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; 4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran; 5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Peningkatan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi keterbatasan yang membatasi kesempatan hidup mereka, sehingga memperoleh hak yang sama terhadap sumberdaya dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Melalui pengembangan kapasitas, masyarakat lebih berdaya dan mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Aly, 2005)

14

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi di era otonomi daerah, koalisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berpandangan bahwa ketika pemahaman konsep otonomi hanya diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan, maka ada hal-hal penting (esensial) yang hilang dan akan menyisakan persoalan mendasar (Hardinata, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut, Sulistiyani (2004) menyebutkan bahwa dengan pendekatan bottom-up sebagai model pendekatan ideal dalam pembangunan yang memperhatikan inisiatif dan potensi yang dihadapi. Akan tetapi menunggu tumbuhnya inisiatif membangun dari bawah untuk kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia belum memungkinkan, begitu pula dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menekankan upaya masyarakat untuk dapat mandiri melalui peningkatan kapasitas.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig & Mayo 1995; Hikmat 2004). Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menyebabkannya dapat lebih mampu secara proporsional memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Semakin tinggi wawasan, keterampilan seseorang semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari konsep partisipasi masyarakat. Konsep ini menurut Adi (2002) merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan value based social development, karena melalui partisipasi masyarakat ini diharapkan akan tercapai pengambilan keputusan yang demokratis.

Conyers (1991) mengemukakan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat menjadi penting, yaitu : 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3) Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam konteks kepentingan negara dan pemerintahan menurut Nihan (2011) adalah; a) dengan suka rela/tidak dengan paksaan; b) terlibat secara emosional; c) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatan tersebut baik dalam proses maupun sesudahnya.

15 Seperti dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dari beberapa konsep tersebut dapat diambil suatu rumusan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah pemenuhan energi atau sumberdaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka mampu untuk mengembangkan kemampuannya, memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dengan intervensi pihak luar yang minimal, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi pilihan strategis, keputusan atau tindakan, memobilisasi sumber-sumber, maupun menggerakan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat, karena tidak terjadi proses pembelajaran diri atau proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Sumardjo, 2009).

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Adi (2003) menggambarkan bahwa ada tiga unsur dasar yang menjadi cirri khas pendekatan pemberdayaan yang bertumpu pada komunitas. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka; kedua, proses pelaksanaannya melibatkan kreatifitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat; ketiga, partisipasi yang menggunakan intervensi ini lebih banyak menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat non direktif, artinya intervensi yang dilakukan bukan bersifat instruktif tetapi partisipatif. Lebih lanjut dikemukanan bahwa pemberdayaan individu/masyarakat merupakan suatu proses yang tidak berhenti pada satu masa saja. Proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan terus berlangsung selama komunitas tersebut tetap ada dan mau berusaha untuk memberdayakan dirinya.

16

Mekanisme Kolaborasi

Jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respon atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumberdaya yang baru, yang demokratis, yang lebih mengakui perluasan yang lebih besar atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidakpastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama (Suparahardjo, 2005).

Uraian Batemen dan Snell (2009) menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi erat kaitannya membangun sebuah tim (team). Tim yang ideal sebenarnya terdiri atas orang-orang yang saling mempercayai, dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk tujuan yang sama, tujuan prestasi yang sama, dan pendekatan yang sama untuk membuat diri mereka bisa diandalkan satu sama lain. Selain itu, sebuah tim sebenarnya memiliki komitmen untuk bekerjasama sehingga bisa mencapi prestasi yang tinggi. Tim akan membentuk kecepatan dan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi suatu inovasi dan perubahan karena didalamnya terdapat proses dan mekanisme pembelajaran yang terbaik bagi semua pihak.

Memperkuat pemahaman di atas, Riley (dikutip dari Raharja, 2007) menyatakan bahwa : collaboration merupakan bentuk relasi yang lebih kompleks, yang dicirikan adanya sifat interdependensi (kesalingtergantungan) dimana multipihak terlibat dalam penentuan kebijakan dalam alokasi sumberdaya maupun dalam fokus dan proses program. Dengan demikian pemahaman mengenai prinsip kolaborasi dapat menjadi kurang berdasar jika hanya dipandang dari hasilnya saja. Pembahasan bagaimana proses kolaborasi itu terjadi justru menjadi point penting yang harus disikapi. Bagaimana masing-masing profesi memahami dan menerjemahkan tujuan kolaborasi bagi pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi suatu aksi kolektif bagi perubahan yang diinginkan.

Selain itu, pernyataan Hartley (2008) mengarahkan bahwa upaya langkah kolaborasi berhubungan erat dengan proses dalam mendesain dan menentukan komponen kearah kemajuan/keberlanjutan yang akan dicapai. Faktor-faktor implementasi program dalam hubungannya membangun kolaborasi ini umumnya muncul dari kondisi yang meliputi tindakan untuk mengatasi sikap dan persepsi skeptis.

17 masyarakat untuk memperoleh masa depan ekonomi mereka, dan 3) nilai atas upaya pelibatan aktif masyarakat setempat dalam perawatan lingkungan dan pengelolaannya.

Salman (2004) mengemukakan kondisi yang mendorong promosi pola kolaborasi tersebut yakni : Pertama, kesadaran bahwa manajemen pembangunan yang hanya mengandalkan satu pelaku merupakan praktek yang bertentangan dengan demokratisasi pembangunan. kedua, dengan mengandalkan sumberdaya hanya dari satu pihak, di satu sisi sulit memenuhi kebutuhan, di sisi lain memubazirkan sumberdaya pada pihak lain. ketiga, bahwa dengan mempromosikan kolaborasi dalam manajemen pembangunan maka perwujudan good governance yang meniscayakan keterlibatan tiga pilar governance menjadi lebih mudah terwujud.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa kolaborasi merupakan keterlibatan berbagai pihak dengan asal-usul kelembagaan yang berbeda dalam suatu implementasi rencana pembangunan. Penekanan kolaborasi adalah keberbedaan asal-usul dari pihak yang terlibat. Dengan perbedaan asal-usul tersebut, sebuah implemtasi pembangunan akan melibatkan sumberdaya (resources/R), organisasi (organization/O) dan norma-norma (norms/N) yang beragam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelaksanaan program KBR seharusnyalah diwujudkan melalui penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan non pemerintah maupun perguruan tinggi sebagai sebuah tim dalam membangun pemahaman, fasilitasi dan mensinergikan aksi kolektif baik kondisi sumberdaya, upaya pengorganisasian serta nilai dan norma yang akan menjadi aturan pelaksanaan. Dengan demikian akan terbangun jaringan kerja berdasarkan prinsip partisipatif dalam mengimplementasikan rencana yang dibuat bersama.

Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai rehabilitasi hutan dan lahan melalui program-program kehutanan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam berbagai literatur yang ada diantaranya adalah Kartodihardjo, (2006) dalam kajian Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, belum disertai oleh upaya penguatan kelembagaan. Orientasi kebijakan kehutanan secara keseluruhan tertuju kepada formulasi masalah-masalah teknis, sedangkan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dianggap sebagai faktor eksogen. Lemahnya kelembagaan terbukti diikuti oleh kegagalan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kesulitan pembaruan kebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melekat dalam keyakinan para pembuat kebijakan.

18

Bappeda kurang dilibatkan dalam pembangunan KPH. Keterbatasan SDM, anggaran serta belum adanya dukungan Peraturan Daerah membutuhkan penanganan secara serius. Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan luasnya lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu serta peran akademisi dan LSM dalam membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH menjadi rekomendasi untuk strategi pengembangan KPH Rinjani Barat.

Hasil penelitian Hafsah, Elfa dan Heriyanto, Meyzi (2010) terhadap Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa implementasi program KBR sudah terlaksana namun belum berhasil secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KBR adalah: pertama, tidak adanya bantuan biaya atau dana dari pemerintah untuk melakukan pembersihan lokasi yang akan dijadikan sebagai lahan. Kelompok tani harus mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melakukan pembersihan lokasi atau lahan. Kedua, jangka waktu panen yang panjang dari penanaman bibit, hal ini mengakibatkan keengganan para kelompok tani untuk melakukan penanaman bibit. Ketiga, setelah menjadi kebun atau setelah berhasil dipanen, maka pohon atau kayu yang akan dijual harus menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu.

Penelitian Hidayat, Muhamad Yusup dan Sriati (2010) dalam Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa program KBR terkendala oleh permasalahan ketidaktepatan sasaran, media dan informasi yang disampaikan, ketidaktersediaan staf serta sumber dana pendamping yang memadai, tumpang tindih wewenang diantara implementor dan keterbatasan sarana dan prasarana, permasalahan lingkungan serta kekurangpatuhan terhadap Standar Operating Procedures (SOP). Selain itu output yang ditetapkan dalam pelaksanaan program KBR di Kabupaten Bandung Barat hanya tercapai dalam hal pemenuhan jumlah yang ditargetkan dalam Rencana Usula Kerja Kelompok akan tetapi kualitas dan komposisi tidak tercapai dengan baik.

Hakim, Ismatul (2010) dalam kajian Analisis Kelembagaan Hutan Rakyat Pada Tingkat Mikro Di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan hutan rakyat tampak masih sangat lemah terutama dalam hal tata organisasi, kemampuan sumberdaya manusia dan tata pengaturan secara teknis dan manajemen. Perlu adanya kesamaan pemahaman antara para pihak dan kebersamaan manajemen kolaborasi agar tidak terjadi pengkotak-kotakan dalam program pengelolaan hutan rakyat serta koordinasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan rakyat dari sisi penyediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan kayu. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan peyeimbangan antara sisi pasokan dan kebutuhan kayu untuk masyarakat dan industri kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan rakyat.

19 di masyarakat terbatas pada ketersediaan dana dan proyek. Selain itu lemahnya peran fasilitator masyarakat dalam membangun kebersamaan menyebabkan program ini belum berjalan maksimal.

Hasil penelitian Winara, Aji dan Mukhtar, Abdullah Syarief (2011) dalam potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua menunjukkan bahwa kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih memiliki keunikan dan kekhasan karakteristik ekologi, namun mengalami permasalahan sosial. Banyaknya pemangku kepentingan terhadap sumberdaya alam yang terdapat di dalam kawasan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Manajemen kolaborasi sangat diperlukan dalam mereduksi konflik kepentingan tersebut. Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan terhadap taman nasional yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Potensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan taman nasional sangat besar sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya praktek kolaborasi sesuai Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004.

Patang (2012) dalam Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Kausus di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa strategi yang harus ditempuh yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, penyuluhan tentang ekosistem mangrove serta peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.

Safitri dan Fajarwati (2012) dalam Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Progran Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Bulusulur Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa tingginya antusias masyarakat terhadap program KBR, selain itu masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya program pembagian bibit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap tanaman keras. Partisipasi masyarakat yang meliputi peran, potensi serta review pelaksanaan program telah terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang menaungi. Masyarakat dan panitia inti memiliki porsi keterlibatan dalam bentuk partisipasi yang hampir sama, hanya saja pada tahap rencana dan rancangan serta dalam partisipasi ide dan gagasan masyarakat tidak turut dilibatkan.

3 METODE

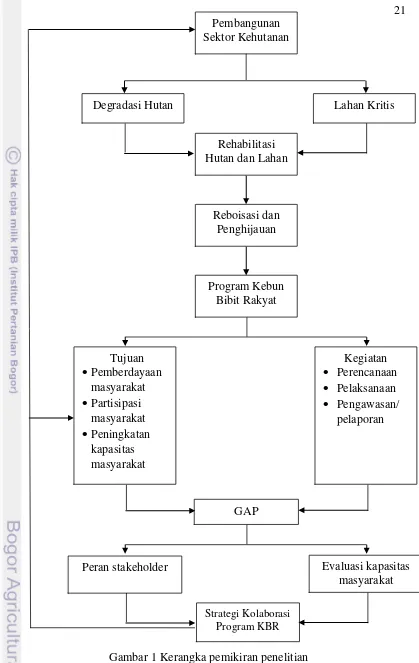

Kerangka Pemikiran

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia yang terbentang dihampir seluruh kepulauan nusantara. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun saat ini aktivitas penebangan liar, penyeludupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain¸ semakin merajalela tanpa mengindahkan hukum dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang lestari.

20

akan mengakibatkan turunnya kualitas kehidupan. Untuk itu salah satu prioritas pembangunan sektor kehutanan sekarang ini sedang digalakkan untuk perbaikan permasalahan lingkungan seperti degradasi hutan dan lahan kritis.

Degradasi hutan adalah suatu penurunan kerapatan pohon atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan. Hutan yang terdegradasi adalah suatu keadaan dimana fungsi ekologis, ekonomis dan sosial hutan tidak terpenuhi. Sedangkan lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya tidak dapat berfungsi secara baik sesuai peruntukkannya sebagai media produksi dan tata air.

Untuk memulihkan kembali fungsi hutan dan lahan kritis diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan penghijauan adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan pengatur tata air yang baik serta mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan yang rusak perlu adanya bibit untuk ditanam pada lahan-lahan tersebut. Salah satu program pemerintah yaitu program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/MenHut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, merupakan bentuk fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani.

Program KBR ini pelaksanaannya berkonsep pada pemberdayaan masyarakat sehingga memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat dan sekaligus sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan benih dan bibit yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri melalui partisipasi secara aktif pada setiap tahap kegiatan dalam program KBR. Tahapan kegiatan dalam program KBR yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan selanjutnya adalah pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

21

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian Pembangunan Sektor Kehutanan

Degradasi Hutan Lahan Kritis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Reboisasi dan Penghijauan

Program Kebun Bibit Rakyat

Tujuan

Pemberdayaan masyarakat

Partisipasi masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat

Kegiatan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengawasan/ pelaporan

GAP

Peran stakeholder Evaluasi kapasitas

masyarakat Strategi Kolaborasi