PENGELOLAAN AIR KEBUN KELAPA SAWIT (

Elaeis

guineensis

Jacq.) PADA LAHAN GAMBUT, TELUK BAKAU

ESTATE, PT BHUMIREKSA NUSA SEJATI, MINAMAS

PLANTATION, RIAU

AKBAR FAUZY

A24110123

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengelolaan Air Kebun Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) pada Lahan Gambut, Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

AKBAR FAUZY. Pengelolaan Air Kebun Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) pada Lahan Gambut, Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau. Dibimbing oleh HARIYADI.

Kegiatan magang dilaksanakan di kebun Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati (BNS), Riau dengan tujuan umum yakni untuk mempelajari kegiatan on farm di perkebunan kelapa sawit lahan gambut serta dapat bekerja nyata untuk perusahaan dan tujuan khusus mempelajari pengelolaan air kebun kelapa sawit lahan gambut. Kegiatan dilakukan selama empat bulan mulai Februari – Juni 2015. Pengelolaan air (Water management) di TBE berupaya mempertahankan level air pada kisaran -30 sampai -50 cm di bawah permukaan tanah (dpt) yang dimaksudkan untuk konservasi tanah gambut, kelancaran transportasi kebun dan produksi yang berkelanjutan. Sistem drainase kebun terdiri atas kanal utama, kanal cabang, kanal cabang baru, kanal kolektor, parit tengah dan field drain. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat pengaruh curah hujan terhadap level air dan pengaruh level air terhadap produksi TBS. Kajian menunjukan bahwa curah hujan berpengaruh nyata (P value = 0.021) terhadap level air, kenaikan 1 mm curah hujan akan menaikan level air sebesar 0.0982 cm dpt. Begitu juga dengan level air yang berpengaruh nyata terhadap produksi TBS. Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan air di TBE sudah dilaksanakan dengan baik, level air terjaga, saluran drainase cukup baik dan dapat dilewati transportasi air.

Kata kunci: level air, produksi, transportasi, pengelolaan air

ABSTRACT

Internship was conducted at Teluk Bakau Estate (TBE), PT Bhumireksa Nusa Sejati (BNS), Riau in order to learn peat land oil palm on farm activities and to practice real working for the company as well as to study water management aspect in peat land oil palm plantation. Internship was conducted for four months, from February to June 2015. Water management in TBE purposed to maintain water level for about -30 to -50 cm below the ground surface which related to peat soil conservation, water transportation and sustainable FFB production. Drainage system consists of main canals, branch canals new branch canals, collector canals, center drains and field drains. Simple linear regression analysis was used to estimate rainfall’s affection to water level and water level’s affection to FFB production. Results showed that rainfall did affect (p value = 0.021) water lever, Increasing 1 mm of the rainfall would increase the water level by 0.0982 cm below the ground surface. As well as water level did affect FFB production. Over all, water management activities in TBE was conducted well, water level was controlled well, and can be passed by water transportation.

PENGELOLAAN AIR KEBUN KELAPA SAWIT (

Elaeis

guineensis

Jacq.) PADA LAHAN GAMBUT, TELUK BAKAU

ESTATE, PT BHUMIREKSA NUSA SEJATI, MINAMAS

PLANTATION, RIAU

AKBAR FAUZY

A24110123

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

Pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul : Pengelolaan Air Kebun Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) pada Lahan Gambut, Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau

Nama : Akbar Fauzy NIM : A24110123

Disetujui oleh,

Dr Ir Hariyadi, MS Pembimbing

Diketahui oleh,

Dr Ir Agus Purwito, MSc Agr Ketua Departemen

PRAKATA

Assalamualaikum, wr. wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan syarat kelulusan S1 di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini merupakan hasil dari kerja nyata di lapangan dan analisis selama kegiatan magang yang dilaksanakan selama empat bulan (Februari – Juni 2015) di perkebunan kelapa sawit Teluk Bakau Estate (TBE), PT Bhumireksa Nusa Sejati (BNS), Minamas Plantation, Riau.

Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Abi Dudi Supiandi dan Umi Siti Solihat, dan kepada abang, teteh, adik dan semua keluarga yang telah mendukung penulis baik saat pelaksanaan magang maupun dalam proses penyelesaian skripsi. Bapak Dr Ir Hariyadi, MS selaku dosen pembibing skripsi yang telah memberi bimbingan sehingga penyelesaian tugas akhir skripsi dapat dilakukan dengan baik. Bapak Dr Ir Eko Sulistyono, MSi selaku dosen penguji dan Bapak Dr Ir Sudradjat, MS selaku wakil urusan Komdik AGH yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi. Bapak Prof Dr Ir Slamet Susanto, MSc selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan penulis dan memantau rekam hasil akademik penulis sehingga penulis mendapatkan banyak masukan dan pelajaran selama menjalankan studi. Bapak Moh. Faozi Toan selaku Manajer TBE, Bapak Bistha Borong selaku Asisten Kepala TBE, dan seluruh asisten divisi di TBE serta Mandor divisi I dan II TBE yang telah menerima dan membimbing serta mengarahkan penulis saat kegiatan magang berlangsung sehingga penulis mendapatkan banyak pelajaran, pengalaman dan masukan demi lancarnya proses magang dan penulisan skirpsi. Terima kasih untuk teman-teman Dandelion AGH 48, teman-teman satu PS, rekan BEM Faperta Kabinet Kavaleri, tim pendamping Demfarm IPB 3S Karawang 2015, beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Wassalamualaikum, wr. wb.

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN v3

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani dan Ekologi Tanaman Kelapa Sawit 2

Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut 4

Tata Kelola Air Kelapa Sawit di Lahan Gambut 5

METODE MAGANG 6

Tempat dan Waktu 6

Metode Pelaksanaan 6

Pengumpulan Data dan Informasi 7

Analisis Data dan Informasi 7

KEADAAN UMUM 8

Letak Geografi 8

Keadaan Iklim dan Tanah 9

Luas Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan 9

Keadaan Tanaman dan Produksi 9

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 10

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 12

Aspek Teknis 12

Aspek Manajerial 27

HASIL DAN PEMBAHASAN 32

Sistem Drainase 32

Pengaturan Tinggi Muka Air 37

KESIMPULAN DAN SARAN 43

Kesimpulan 43

Saran 43

DAFTAR PUSTAKA 44

LAMPIRAN 46

DAFTAR TABEL

1. Data Ketenagakerjaan Teluk Bakau Estate, PT BNS 10 2. Rata-rata hasil pengukuran kedalaman, lebar dan ketinggian air dalam

field drain

36 3. Hasil pengukuran peat subsidence TBE tahun 2013-2015 40

4. Pengamatan water table D005 divisi 42

DAFTAR GAMBAR

1. Signboard Pembibitan TBE dan pre nursery TBE 12

2. Penanaman kecambah : pemupukan, kecambah, perendaman kecambah, dan penanaman kecambah

13 3. Kriteria seleksi bibit umur 3 bulan di pre nursery 14

4. Transplanting di main nursery 15

5. Pemeliharaan : penyemprotan pupuk daun dan weeding 15 6. Proses culling dan kriteria seleksi bibit umur 6 dan 9 bulan 16

7. Field drain dan CECT 17

8. Cambering dan compacting 18

9. Pembuatan lubang tanam (holing) 19

10. Pengendalian gulma secara spot-spraying 19

11. Penanaman LCC 20

12. Pemupukan pada lubang tanam dan penanaman 20

13. Pemupukan NPK dan Cu 21

14. Gulma di gawangan mempersulit evakuasi TBS 22

15. Pengendalian gulma secara kimiawi 23

16. Pengendalian HPT secara biologis : Beneficial plants dan penerapan BOB (Barn Owl Box)

24 17. Penggunaan SIME RB Pheromone dan pherotrap 25

18. Panen 26

19. Transport TBS dan overskip mekanis 27

20. Kanal utama (KUT) dan konservasi KUT 33

21. Layout blok lama dan blok baru 34

22. Kanal cabang (KCB), KCB Baru dan perawatannya 34

23. Parit tengah dan field drain 35

24. Layout pengamatan dimensi ukuran field drain 36

25. Pintu air spillway 38

26. Water zoning dan overflow bund 38

27. Water gate 39

28. Water level marker 39

29. Peat subsidence 40

30. Water table dan pizzometer 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta areal statement PT Bhumireksa Nusa Sejati, Riau 46 2. Peta areal statement Teluk Bakau Estate, PT BNS, Riau 47 3. Struktur organisasi Teluk Bakau Estate, PT BNS, Riau 48 4. Struktur manajemen pengelolaan air Teluk Bakau Estate, PT BNS, Riau 49 5. Hasil pengukuran kedalaman, lebar dan ketinggian air dalam field drain

blok D002, D003 dan E003 TBE

50 6. Data Curah Hujan, Level Air, dan Produksi TBS TBE Lima Tahun

Terakhir (2010-2014)

51

7. Water zoning PT BNS, Riau 52

8. Layout lokasi water gate TBE, PT BNS 53

9. Jurnal harian kegiatan magang sebagai karyawan harian di Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau

54 10. Jurnal harian kegiatan magang sebagai pendamping mandor/mandor

besar di Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau

56

11. Jurnal harian kegiatan magang sebagai pendamping asisten di Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan salah satu komoditas pertanian andalan Indonesia dalam menghasilkan devisa bagi negara. Saat ini Indonesia menjadi penghasil minyak kelapa sawit utama di dunia. Alam Indonesia yang beriklim tropis dan wilayah yang mendukung merupakan potensi besar negara Indonesia sebagai produsen kelapa, sawit dunia. Indonesia adalah negara dengan luas areal kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu sebesar 34.18% dari luas areal kelapa sawit dunia. Pencapaian produksi rata-rata kelapa sawit Indonesia tahun 2004-2008 tercatat sebesar 75.54 juta ton tandan buah segar (TBS) atau 40.26% dari total produksi kelapa sawit dunia (Fauzi et al. 2012). Produksi rata-rata CPO lima tahun terakhir (2010-2014) mencapai 25.64 juta ton/tahun dengan produktivitas 3 589.4 kg CPO/ha/tahun (Ditjen Perkebunan 2015).

Sejak tahun 2006, Indonesia telah tercatat sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia. Total produksi sawit Indonesia menyumbang sekitar 45% dari produksi sawit dunia (Badrun 2010). Meningkatnya permintaan minyak sawit dunia mendorong peningkatan produksi terutama dalam bentuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil-CPO). Indonesia saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10.96 juta ha dan 1.25 juta ha berada di lahan gambut (Ditjen Perkebunan 2015 dan ICCTF 2012). Saat ini, tanaman kelapa sawit 41.4% dimiliki oleh perkebunan rakyat (PR), 48.6% dimiliki oleh perkebunan besar swasta (PBS), dan 10% dimiliki oleh perkebunan besar milik Negara (PTPN). Kementerian Pertanian mencatat 19.3 juta ton CPO diekspor, yang menghasilkan devisa 17.4 miliar dolar AS. Pengembangan kelapa sawit melibatkan 3.2 juta kepala keluarga yang bekerja di sektor on farm (Herman et al. 2009). Disamping itu pengembangan kelapa sawit terbukti telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta telah mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sentra-sentra pengembangan kelapa sawit.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan terhadap produk pertanian maka kebutuhan akan perluasan lahan pertanian juga meningkat. Lahan yang dulunya dianggap sebagai lahan marjinal seperti lahan gambut menjadi salah satu sasaran perluasan lahan pertanian, seperti penanaman kelapa sawit di lahan gambut. Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara tropis, yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua (BB Litbang SDLP 2008). Tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian karena variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan maupun kesuburannya.

Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan untuk mengatur pemanfaaatan sumber daya air secara optimal sehingga produksi TBS maksimal, serta dapat mempertahankan kelestarian gambut itu sendiri. Salah satu teknik pengelolaan air di lahan gambut dilakukan dengan membuat parit/kanal sebagai saluran drainase, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air. Drainase yang buruk pada tanah gambut menyebabkan terjadi penyusutan massa, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah gambut (peat subsidence) yang mengakibatkan tanaman yang tumbuh menjadi miring dan tumbang, mudah terbakar, dan bentuk permukaan tanah tidak rata. Ketersediaan air bagi tanaman kelapa sawit di lapangan diperoleh dari hujan yang terjadi di areal tersebut. Besarnya curah hujan mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit (Rajagukguk 2010).

Pengelolaan tata air merupakan faktor paling kritis terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengelolaan tata air yang buruk akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan produksi. Level air yang terlalu rendah akan meningkatkan laju subsiden dan risiko kecelakaan kebakaran gambut serta tidak terjaminnya ketersediaan air untuk tanaman. Drainase yang buruk akan menyebabkan tidak terjaganya air di lahan sehingga dapat terjadi kondisi kering tak balik (irreversible). Menurut Hatano et al. (2010) level air merupakan faktor penting dalam menentukan regulasi emisi gas rumah kaca pada tanah gambut. Level air yang semakin rendah akan meningkatkan emisi CO2 dan N2O, sedangkan kondisi banjir akan menghasilkan emisi CH4. level air diusahakan pada kisaran 50-75 cm di bawah permukaan tanah. Pengaturan tinggi muka air dalam yang baik mampu menekan emisi gas rumah kaca, memberi harapan dapat dilakukannya pengelolaan gambut yang lebih berwawasan lingkungan (Dariah et al.).

Tujuan

Tujuan umum magang yaitu untuk mempelajari proses produksi on farm di perkebunan kelapa sawit lahan gambut serta dapat bekerja nyata untuk perusahaan kelapa sawit tempat kegiatan magang berlangsung.

Tujuan khusus magang yaitu untuk mempelajari pengelolaan air kelapa sawit di lahan gambut yang baik dalam rangka kelestarian produktivitas dan lahan gambut itu sendiri. Kemudian menganalisis pengaruh curah hujan terhadap level air dan pengaruh level air terhadap produksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Ekologi Tanaman Kelapa Sawit

Klasifikasi

Divisi : Embryophyta Siphonagama

Kelapa sawit merupakan spesies Cocoideae yang paling besar habitusnya. Titik tumbuh aktif secara terus menerus menghasilkan primordia daun setiap dua minggu (pada tanaman dewasa). Daun memerlukan waktu dua tahun untuk berkembang dari proses inisiasi sampai menjadi daun dewasa pada pusat tajuk (pupus daun/spear leaf) dan dapat berfotosintesis secara aktif sampai dua tahun lagi. Proses inisiasi daun sampai layu (senescense) kira-kira empat tahun (Pahan 2006).

Daun merupakan para-pinnate dengan pinnae (anak daun) tersusun dalam dua atau lebih bidang yang ada pada setiap sisi rachis. Pada setiap ketiak daun terdapat satu primordium bunga. Tidak semua primordia bunga pada ketiak daun akan berkembang. Secara proporsional, beberapa bakal bunga akan rontok sebelum penyerbukan (anthesis). Bunga jantan dan betina yang dihasilkan mempunyai siklus dimana jumlahnya beragam dari waktu ke waktu. Setelah terjadi penyerbukan, bunga betina berkembang menjadi tandan buah. Dari daging buah (mesocarp) serta intinya, dihasilkan minyak nabati (Pahan 2006)

Ekologi

Menurut Fauzi et al. (2012), pertumbuhan dan produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari luar maupun dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi faktor lingkungan, genetis dan faktor teknis-agronomis. Faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan dan proses produksi kelapa sawit. Ketiga faktor tersebut diharapkan selalu dalam keadaan optimal untuk mencapai produksi kelapa sawit yang maksimal.

Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tandan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah tropika basah di antara 12oLU - 12oLS pada ketinggian 0 - 500 m dpl. Curah hujan optimum rata-rata yang diperlukan tanaman kelapa sawit adalah 2 000 - 2 500 mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa bulan kering (defisit). Lama penyinaran optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit antara 5 – 12 jam/hari dengan suhu optimum yang dibutuhkan agar tanaman tumbuh dengan baik adalah 24 – 28oC. Sedangkan suhu optimum untuk memproduksi TBS yang tinggi adalah berkisar antara 25 – 27oC. Kelembapan optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit adalah 80% (Fauzi et al. 2012).

dan mempunyai solum yang tebal sekitar 80 cm tanpa lapisan tanah yang keras (padas). Tekstur tanah ringan dengan kandungan pasir 20 – 60%, debu 10 – 40% dan liat 20 – 50%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada pH tanah 4 – 6.5 dan dapat tumbuh secara optimum pada pH 5 – 5.5. kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki C/N mendekati 10 (C 1% dan N 0.1%) (Fauzi et al. 2012).

Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut

Indonesia saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10.96 juta ha dan 1.25 juta ha berada di lahan gambut (Ditjen Perkebunan 2015 dan ICCTF 2012). Pertanaman kelapa sawit pada lahan gambut mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) 20.25 – 23.74 ton/ha/tahun (Barchia 2006). Lebih spesifik lagi, menurut Wiratmoko et al. (2008), kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut topogen dapat menghasilkan tandan buah segar (TBS) 19.64 - 25.53 ton/ha/tahun. Sebagai pembanding, menurut Lubis dan Wahyono (2008), pengusahaan kelapa sawit pada lahan mineral dapat menghasilkan TBS rata-rata 22.26 ton/ha/tahun dengan puncak produksi sekitar 27.32 ton/ha/tahun.

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk (Agus dan Subiksa 2008).

Lahan gambut dengan ketebalan antara 1.4 - 2 m tergolong sesuai marjinal (kelas kesesuaian S3) untuk tanaman tahunan seperti kelapa sawit, sedangkan gambut yang tipis termasuk agak sesuai (kelas kesesuaian S2). Gambut dengan ketebalan 2-3 m tidak sesuai untuk tanaman tahunan kecuali jika ada sisipan/pengkayaan lapisan tanah atau lumpur mineral (Djainudin et al. 2003). Gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32/1990. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan lahan gambut dalam yang rapuh (fragile) apabila dikonversi menjadi lahan pertanian (Agus dan Subiksa 2008).

Tata Kelola Air Kelapa Sawit di Lahan Gambut

Menurut Agus dan Subiksa (2008) reklamasi gambut untuk tanaman kelapa sawit memerlukan jaringan drainase makro yang dapat mengendalikan tata air dalam satu wilayah dan drainase mikro untuk mengendalikan tata air di tingkat lahan. Sistem drainase yang tepat dan benar sangat diperlukan pada lahan gambut perkebunan. Sistem drainase yang tidak tepat akan mempercepat kerusakan lahan gambut.

Tanaman kelapa sawit memerlukan saluran drainase sedalam 50-80 cm. Semakin dalam saluran drainase semakin cepat terjadi penurunan permukaan (subsiden) dan dekomposisi gambut sehingga ketebalan gambut akan cepat berkurang dan daya sangganya terhadap air menjadi menurun. Salah satu komponen penting dalam pengaturan tata air lahan gambut adalah bangunan pengendali berupa pintu air di setiap saluran. Pintu air berfungsi untuk mengatur muka air tanah supaya tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam (Agus dan Subiksa 2008).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan mengenai pengaturan tata kelola air kelapa sawit di lahan gambut diantaranya adalah curah hujan, tinggi muka air (water level), peat subsidence dan produksi tandan buah segar (TBS).

Curah hujan

Kelapa sawit umumnya dikembangkan pada daerah yang memiliki curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun atau berkisar 1700 - 3000 mm/tahun atau paling sedikit 150 mm/bulan atau sebesar 5 - 6 mm/hari serta bulan kering kurang dari satu bulan dalam satu tahun (Murtilaksono et al. 2007). Menurut PPKS (2006), kelapa sawit masih dapat dibudidayakan pada lokasi dengan curah hujan kurang dari 2000 mm/tahun dengan syarat tidak boleh ada defisit air lebih dari 250 mm. Lokasi dengan jumlah curah hujan lebih dari 2500 mm/tahun juga masih berpotensi untuk budidaya kelapa sawit asalkan jumlah hari hujan setahun tidak lebih dari 180 hari.

Menurut hasil magang kelapa sawit Saragih (2014), curah hujan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tinggi muka air di lahan gambut. Pendugaan tinggi muka air dengan pengukuran curah hujan dapat menjadi antisipasi mengenai upaya-upaya untuk mencegah banjir dan kekeringan. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap kenaikan tinggi muka air dari permukaan tanah yang menjadi landasan sistem pengaturan air (drainase) di lahan gambut.

Sistem drainase dan tinggi muka air (water level)

Pengembangan kawasan lahan gambut dalam skala luas memerlukan jaringan saluran drainase yang dilengkapi dengan pintu air untuk mengendalikan muka air tanah di seluruh kawasan. Dimensi saluran primer, sekunder, dan tersier disesuaikan dengan luas kawasan dan jenis komoditas yang dikembangkan. Tanaman kelapa sawit dan kelapa memerlukan saluran drainase sehingga kedalaman air tanah menjadi sekitar 50 - 70 cm (Agus et al. 2010a).

pertumbuhan optimal tanaman kelapa sawit, dalam kondisi demikian permukaan tanah tetap lembab, sehingga tidak mudah terjadi kebakaran dan penurunan tanah gambut secara cepat sehingga emisi gas rumah kaca terutama emisi karbon dapat dikurangi (Wahyunto et al. 2013).

Drainase yang baik untuk lahan gambut adalah drainase yang tetap mempertahankan batas air kritis gambut. Usaha perbaikan drainase dilakukan dengan pembuatan saluran primer, sekunder dan tersier. Saluran primer memiliki lebar atas 4.8 m, lebar bawah 2.4 m dan kedalaman 1.8 m. Saluran sekunder memiliki lebar atas sebesar 2.4 m, lebar bawah 1.8 dan kedalaman 1.2 m. Sedangkan saluran tersier memiliki lebar atas sebesar 1.2 m, lebar bawah 0.9 m dan kedalaman 0.6 m (Fadli et al. 2006).

Peat subsidence

Pembuatan saluran drainase di lahan gambut akan diikuti oleh peristiwa penurunan permukaan lahan (subsiden). Proses ini terjadi karena pemadatan, dekomposisi, dan erosi gambut di permukaan yang kering. Semakin dalam saluran drainase, maka penurunan permukaan lahan semakin besar dan semakin cepat. Penurunan permukaan gambut dengan mudah dapat diamati dengan munculnya akar tanaman tahunan di permukaan tanah. Untuk mengurangi dampak penurunan tanah terhadap perkembangan tanaman, sebaiknya penanaman tanaman tahunan ditunda sampai satu tahun setelah pembukaan saluran. Hal ini dilakukan untuk menghindari tanaman roboh karena daya sangga gambut yang rendah (Wahyunto et al. 2013).

Produksi TBS di lahan gambut

Lahan gambut memiliki potensi produksi yang cukup tinggi apabila dikelola dengan baik. Produktivitas puncak tanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat mencapai 26 ton TBS/ha/tahun dengan pengelolaan tata air atau sistem drainase yang baik (Fadli et al. 2006).

METODE MAGANG

Tempat dan Waktu

Kegiatan magang telah dilaksanakan di Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati, Minamas Plantation, Riau. Kegiatan ini telah dilaksanakan mulai dari tanggal 9 Februari 2015 hingga tanggal 8 Juni 2015.

Metode Pelaksanaan

Pekerjaan yang dilakukan saat menjadi KHL adalah ikut serta menjalankan pekerjaan kebun seperti penanaman LCC lahan replanting, penanaman baru, pemupukan, pengendalian HPT, pengendalian gulma dan pemanenan. Tugas sebagai pendamping mandor antara lain mengawasi pekerjaan KHL, melakukan kordinasi yang baik baik antar tenaga kerja maupun antar mandor. Dilakukan pula diskusi dengan mandor mengenai tanggung jawab dan hal-hal yang dilakukan mandor di lapangan serta mempelajari manajerial tingkat mandor seperti menulis buku kegiatan mandor. Kegiatan yang dilakukan sebagai pendamping asisten divisi yaitu membantu memastikan semua kegiatan operasional dan pengaturan biaya di areal yang dibawahinya agar dapat terlaksana sesuai rencana serta membina bawahan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain bekerja langsung layaknya karyawan perusahaan, penulis juga melakukan pengambilan data sebagai bahan penelitian terhadap aspek khusus yang diamati. Data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip perusahaan.

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui metode langsung untuk data primer dan metode tidak langsung untuk data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan diskusi dengan karyawan kebun, mandor dan asisten divisi.

Pengamatan utama pengumpulan data primer dan informasi meliputi kegiatan pengelolaan air seperti pengamatan pada sistem drainase meliputi jaringan drainase kebun, ukuran dan dimensi saluran drainase, fungsi masing-masing saluran, dan kondisi serta perawatannya. Pengamatan juga dilakukan pada pengaturan tinggi muka air meliputi sasaran ketinggian air, penanda level air (water level marker), water table, operasional pintu air spillway, water zoning dan kondisi serta perawatan pintu air.

Pengumpulan data sekunder dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip kantor kebun dan studi pustaka mengenai data produksi dan produktivitas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, data subsiden gambut, data curah hujan, dan data tinggi muka air di TBE.

Analisis Data dan Informasi

Kegiatan peremajaan, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit tanaman, pemanenan dan pengaturan tata kelola air di lahan gambut dijelaskan dan dianalisis secara narasi (deskriptif). Kemudian hasil pengamatan data primer berupa tata kelola air di TBE dianalisis juga secara deskriptif dan kemudian dibandingkan dengan pengelolaan airpada umumnya.

Pengaruh curah hujan terhadap tinggi muka air dianalisis dengan uji regresi linier sederhana menggunakan software Minitab 14. Uji ini dilakukan untuk menduga nilai tinggi muka air berdasarkan curah hujan.

yang digunakan adalah model Gomez dan Gomez (1995). Model persamaan yang digunakan dalam analisis tinggi muka air sebagai berikut:

Y = a + bX

Y : Tinggi muka air

a : Konstant titik potong Y, merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika Y = 0 (garis Y memotong sumbu X)

b : Koefisien regresi linier atau peubah rata-rata Y untuk setiap satu unit peubahan (naik atau turun) pada variabel X, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan

X : Curah hujan

Kemudian pengaruh tinggi muka air (water level) di lahan gambut terhadap produksi TBS kelapa sawit juga dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier sederhana menggunakan software Minitab 14. Pengujian ini dilakukan untuk menduga nilai produksi berdasarkan level air.

Nilai produksi merupakan peubah tak bebas (Y) yang nilainya dipengaruhi oleh level air (X) yang bertindak sebagai peubah bebas. Model yang digunakan adalah model Gomez dan Gomez (1995). Model persamaan yang digunakan dalam analisis produksi sebagai berikut:

Y = a + bX

Y : Produksi TBS

a : Konstant titik potong Y, merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika Y = 0 (garis Y memotong sumbu X)

b : Koefisien regresi atau peubah rata-rata Y untuk setiap satu unit peubahan (naik atau turun) pada variabel X

X : Level air

KEADAAN UMUM

Letak Geografi

Lokasi kebun Teluk Bakau Estate, PT Bhumireksa Nusa Sejati secara administratif terletak di Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara koordinat PT BNS terletak pada 00°015” –

00°000” Lintang Utara dan 103°20” – 103°40” Bujur Timur Perjalanan ke PT

BNS dapat ditempuh dari Batam ataupun dari Tembilahan, Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Perjalanan dari bandara Hang Nadim Batam kemudian melalui jalur darat menuju pelabuhan Sekupang selama 30 menit. Setelah itu melalui jalur laut dengan menggunakan Boat Tenggiri menuju pelabuhan Guntung selama 2-3 Jam. Dari pelabuhan Guntung, kemudian menggunakan Boat Pancung atau Speed Boat menuju PT BNS KM 00 kurang lebih selama 15 menit. Perjalanan ke PT BNS juga dapat ditempuh dari Pekanbaru melalui Tembilahan, menggunakan jalur laut dengan speed boat menuju pelabuhan Guntung selama 4-5 jam. Peta areal statement PT BNS terdapat pada lampiran 1, dan peta areal statement Teluk Bakau Estate terdapat pada lampiran 2.

Keadaan Iklim dan Tanah

Keadaan iklim di Teluk Bakau Estate berdasarkan data curah hujan lima tahun terakhir menurut Schmidt-Ferguson termasuk tipe iklim A yaitu daerah basah dengan nilai Q = 8.51% (0%<Q<14.3%). Data curah hujan lima tahun terakhir terdapat pada lampiran 6.

Jenis tanah di areal Teluk Bakau Estate adalah tanah gambut yang merupakan tanah histosol atau organosol 100% dengan lapisan bahan organik (C-org > 18%) yang tebalnya >50 cm, Tanah gambut mengandung bahan (C-organik tinggi dengan sifat fisik remah, ringan, mudah terbakar, porositas tinggi dan irreversible drying serta mudah longsor akibat gelombang yang disebabkan transportasi air. Tingkat kematangan gambut di TBE 89% adalah tanah saprik atau gambut matang yang artinya bahan organik dalam tanah gambut sudah semua terdekomposisi dengan baik serta berwarna gelap dengan humus tinggi. Sisanya 11% adalah tanah hemik atau gambut setengah matang dengan bahan organik yang belum terdekomposisi dengan sempurna. Sedangkan kedalaman gambut di TBE 92% areal lahan dengan kondisi kedalaman gambut < 3 m dan sisanya 8% merupakan lahan gambut sangat dalam dengan ketebalan > 3 m

.

Luas Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan

Luas areal statement Teluk Bakau Estate sampai Mei 2015 adalah 4 025 ha yang terdiri atas areal tanaman menghasilkan (TM) sebesar 2 352 ha, areal tanaman belum menghasilkan (TBM) sebesar 867 ha, areal replanting 234 ha, pembibitan 40 ha, pabrik kelapa sawit (PKS) 9 ha, okupasi 197 ha dan areal yang belum ditanam lainnya sebesar 326 ha. Teluk Bakau Estate terbagi menjadi empat divisi, yaitu divisi I dengan luas areal 970 ha (8 field), divisi II seluas 993 ha (8 field) dan pembibitan 40 ha, divisi III seluas 1 114 ha (6 field) dan divisi IV seluas 908 ha (6 field). Peta dan data mengenai luas areal konsesi (HGU) dan tata guna lahan terdapat pada lampiran 1.

Keadaan Tanaman dan Produksi

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

Struktur organisasi Teluk Bakau Estate (TBE) terdiri dari seorang manjer kebun (Estate Manager) yang memimpin dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan operasional unit kebun. Seorang manajer kebun membawahi seorang senior asisten. Senior asisten bertugas dan bertanggung jawab pada satu divisi dan memiliki ruang kerja keseluruhan divisi. Seorang manejer kebun juga membawahi asisten yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada divisi. Kepala Tata Usaha (KTU) yang bertanggung jawab dan memimpin seluruh kegiatan administrasi kebun di kantor besar TBE. Struktur organisasi TBE dapat dilihat pada lampiran 3.

Ketenagakerjaan di TBE terdiri atas karyawan staff/pimpinan dan karyawan non staff. Seorang Estate Manager adalah pimpinan tingkat kebun, senior asisten, KTU dan asisten merupakan karyawan staff yang memimpin ruang kerjanya masing-masing. Sedangkan karyawan non staff terdiri dari SKU-H dan SKU-B dimana keduanya merupakan tingkat kepegawaian pada sistem ketenagakerjaan di TBE. SKU-H dan SKU-B terdiri atas mandor, krani divisi, tenaga kerja kebun, karyawan kantor, traksi, kemamanan, perawat, mudim dan pembantu rumah tangga.

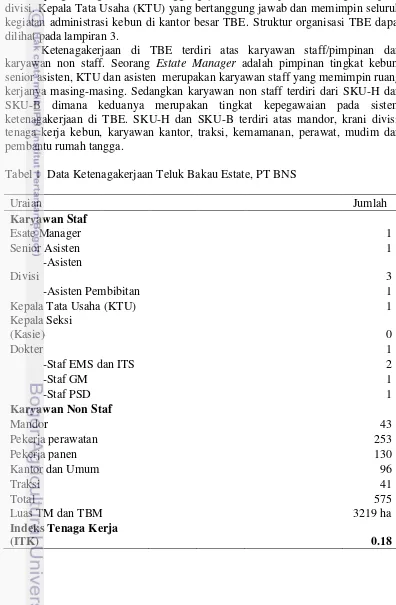

Tabel 1 Data Ketenagakerjaan Teluk Bakau Estate, PT BNS

Uraian Jumlah

Karyawan Staf

Esate Manager 1

Senior Asisten 1

-Asisten

Divisi 3

-Asisten Pembibitan 1

Kepala Tata Usaha (KTU) 1

Kepala Seksi

(Kasie) 0

Dokter 1

-Staf EMS dan ITS 2

-Staf GM 1

-Staf PSD 1

Karyawan Non Staf

Mandor 43

Pekerja perawatan 253

Pekerja panen 130

Kantor dan Umum 96

Traksi 41

Total 575

Luas TM dan TBM 3219 ha

Indeks Tenaga Kerja

Pengelolaan Kebun Tingkat Staf

Pengelolaan kebun TBE dilakukan oleh seorang estate manager TBE, dibantu oleh asisten kepala/senior asisten, asisten divisi, asisten pembibitan dan kepala tata usaha (KTU). Estate manager bertugas mengelola seluruh kegiatan, asset dan sumberdaya yang berada dibawah pengawasannya. Mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pengembangan areal baru sesuai dengan jadwal pemeliharaan tanaman dan non-tanaman serta panen sehingga dicapai biaya yang ekonomis.

Asisten kepala/senior asisten membantu estate manager dengan menggantikan peran manajer jika tidak sedang berada di tempat. Asisten kepala juga mengelola satu divisi, di TBE asisten manager mengelola divisi I. Asisten kepala juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan pada bagian traksi, gudang klinik sentral dan emplasemen.

Asisten divisi mengelola masing-masing satu divisi, di TBE terdapat tiga asisten divisi yakni pada divisi II, III dan IV. TBE juga memiliki satu asisten pembibitan yang bertugas mengelola Pembibitan TBE. Asisten divisi dan pembibitan bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan operasional di divisi dan pembibitan sesuai dengan program, biaya yang telah disetujui dan kultur teknis dalam buku Agriculture Reference Manual (ARM) Minamas Plantation. Asisten divisi melakukan pelatihan terhadap karyawan baru, membina kesejahteraan karyawan dan memelihara administrasi divisi dan pembibitan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan, asisten dibantu oleh mandor 1 untuk berkoordinasi dengan seluruh supervisi. Asisten dibantu oleh kerani divisi dalam hal pengelolaan administrasi kebun.

Kepala tata usaha (KTU) memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi di kantor besar dengan membawahi seluruh pegawai kantor besar TBE, pegawai gudang central, pegawai traksi dan pegawai mess tamu. KTU bertugas memimpin kegiatan yang dilaksanakan di kantor besar TBE, menyusun dan melaporkan secara tertulis kegiatan administratif yang bersifat umum, teknik budidaya, produksi, tenaga kerja ataupun hal-hal pendukung lainnya.

Pengelolaan Kebun Tingkat Non Staf

Karyawan non staf TBE adalah mandor 1, seluruh mandor, kerani divisi, kerani panen, kepala gudang, krani gudang, mandor traksi, krani traksi dan karyawan kebun serta kantor. Kepala gudang bertugas melakukan pencatatan seluruh kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan bahan/barang di gudang sentral dan gudang pembantu. Menjaga keutuhan barang yang tersimpan di gudang sentral dan gudang pembantu.

Kerani divisi bertugas mengelola persediaan bahan dan alat kerja yang berada di divisi, memeriksa seluruh data dan laporan yang diterima sehubungan dengan kegiatan administrasi di divisi. Kerani divisi juga melakukan pencatatan untuk seluruh hasil pekerjaan kedalam sarana administrasi di divisi secara sistematis benar dan tepat waktu. Kerani divisi juga bertugas untuk melakukan check roll atau input data kedalam sistem pendataan kantor besar TBE setiap hari secara up to date.

Mandor traksi memiliki tanggung jawab mengatur dan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan atau perbaikan kendaraan, alat berat, instalasi listrik, dan mempersiapkan kebutuhan bahan dan alat. Selain itu mandor traksi juga bertugas dalam membagi tugas dan memberi petunjuk teknis pada anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan traksi. Mandor traksi melakukan pencatatan untuk seluruh hasil pekerjaan dan membuat laporan hasil kegiatan seluruh anggota karyawan traksi.

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

Aspek Teknis

Pembibitan

Pre nursery

Pembibitan merupakan fase penting untuk menghasilkan bibit sehat dan bermutu untuk areal kebun kelapa sawit. TBE memiliki luas areal pembibtian seluas 40 ha. Pengelolaan pre nursery yang baik menjadi hal penting dalam menunjang bibit sehat untuk transplanting di main nursery. Kecambah yang ditanam di pre nursery adalah kecambah yang berasal dari Socfindo dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Kegiatan penanaman kecambah dilakukan setiap 1-2 bulan sekali, tergantung rencana replanting dan stock bibit di main nursery.

tanam adalah 5000 babybag/HK. Setelah pembuatan lubang tanam, kemudian diikuti pemupukan pertama, barulah penanaman kecambah dapat dilakukan.

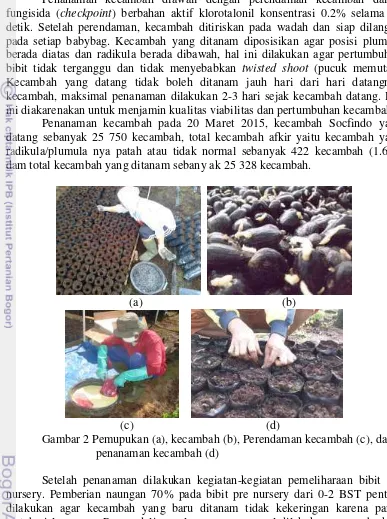

Penanaman kecambah diawali dengan perendaman kecambah dalam fungisida (checkpoint) berbahan aktif klorotalonil konsentrasi 0.2% selama 60 detik. Setelah perendaman, kecambah ditiriskan pada wadah dan siap dilangsir pada setiap babybag. Kecambah yang ditanam diposisikan agar posisi plumula berada diatas dan radikula berada dibawah, hal ini dilakukan agar pertumbuhan bibit tidak terganggu dan tidak menyebabkan twisted shoot (pucuk memutar). Kecambah yang datang tidak boleh ditanam jauh hari dari hari datangnya kecambah, maksimal penanaman dilakukan 2-3 hari sejak kecambah datang. Hal ini diakarenakan untuk menjamin kualitas viabilitas dan pertumbuhan kecambah.

Penanaman kecambah pada 20 Maret 2015, kecambah Socfindo yang datang sebanyak 25 750 kecambah, total kecambah afkir yaitu kecambah yang radikula/plumula nya patah atau tidak normal sebanyak 422 kecambah (1.6%) dam total kecambah yang ditanam sebany ak 25 328 kecambah.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 2 Pemupukan (a), kecambah (b), Perendaman kecambah (c), dan penanaman kecambah (d)

Setelah penanaman dilakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan bibit pre nursery. Pemberian naungan 70% pada bibit pre nursery dari 0-2 BST penting dilakukan agar kecambah yang baru ditanam tidak kekeringan karena panas matahari langsung. Pengendalian gulma secara manual dilakukan secara berkala untuk meminimalisir kompetisi antara bibit dan gulma. Konsolidasi merupakan kegiatan penambahan tanah pada babybag agar tanah pada babybag tidak kurang akibat pemadatan tanah yang terjadi setelah hujan.

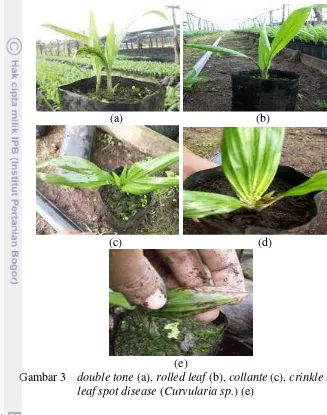

Kriteria seleksi bibit umur 3 bulan antara lain chimera, twisted shoot, rolled leaf (daun menggulung), double tone (bibit kembar), collante (daun tidak membuka), crinkle leaf (daun mengkerut) dan leaf spot disease (Curvulria sp.). Bibit afkir hasil seleksi segera dimusnahkan dan bibit sehat hasil seleksi siap untuk segera transplant ke main nursery.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Gambar 3 double tone (a), rolled leaf (b), collante (c), crinkle leaf (d), leaf spot disease (Curvularia sp.) (e)

Main nursery

Main nursery merupakan pembibitan pada saat fase pertumbuhan bibit umut 3 - 12 bulan sebelum kemudian siap ditanam ke areal replanting. Teluk Bakau Estate memiliki luas main nursery seluas 35 ha dengan kapasistas 437 500 bibit.

mengganggu perakaran bibit. Transplanting dilakukan mulai pukul 07.00 hingga 11.00 agar tanaman tidak stress saat penanaman. Prestasi kerja karyawan pembuatan lubang tanam 500 polybag/HK, prestasi kerja pemupuk adalah 500 polybag/HK dan prestasi kerja penanaman adalah 800 bibit/HK.

(a) (b) (c) (d)

Gambar 4 Pembuatan lubang tanam (a), pemupukan (b), transplanting (c), bibit selesai transplant (d)

Pemeliharaan bibit main nursery meliputi pengendalian gulma secara manual, biasanya diiringi dengan tunasan atau pemotongan pelepah kering pada bibit. Weeding pada bibit main nursery dilakukan oleh karyawan dengan prestasi kerja 1000 bibit/HK. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kompetsi antara bibit dan gulma. Selain itu pemupukan dilakukan pada umur bibit 6 bulan dengan pupuk ZincCop dosis 50 gram/bibit dan pada umur 9 bulan dengan pupuk NPK 44 dosis 50 gram/bibit. Prestasi kerja karyawan adalah 1000 bibit/HK. Pemupukan juga dilakukan secara foliar application yaitu dengan cara penyemprotan. Pupuk yang diaplikasikan adalah pupuk daun bayfolan dengan konsentrasi 0.3%. Pupuk daun diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan hara karena aplikasinya langsung pada daun bibit kelapa sawit. Namun cara ini beresiko membuat hasil semprotan tercuci jika hujan turun setelah aplikasi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman juga perlu dilakukan mengingat perlunya menjaga kualitas bibit untuk penanaman baru di areal replanting. Aplikasi insektisida decis (bahan aktif deltametrin) konsentrasi 0.3% untuk mengantisipasi dan mengendalikan serangan hama Oryctes rhinoceros. Pengendalian penyakit Purcularia sp. penyebab penyakit leaf spot disease dikendalikan dengan aplikasi fungisida dithane (mankozeb) konsetrasi 0.3% dan diaplikasikan dengan cara penyemprotan.

Culling/seleksi juga dilakukan pada saat umur bibit 6 bulan dan 9 bulan untuk membuang bibit abnormal yang pertumbuhannya tidak bagus sehingga bibit hasil seleksi diharapkan merupakan bibit yang sehat dan baik. Kriteria seleksi bibit umur 6 dan 9 bulan antara lain kerdil, juvenil (bentuk muda), narrow pinnae (anak daun sempit), chimera, short internode (jarak anak daun sempit), wide internode (jarak anak daun lebar), crown disease (penyakit tajuk) dan terkena hama atau penyakit parah.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Gambar 6 culling bibit (a), juvenile (b), narrow pinaae (c), short internode (d), chimera (e), dan crown disease (f)

Setelah bibit berumur 12 bulan, bibit sudah siap ditanam di areal replanting. Bibit yang sehat dan baik yang kemudian siap dilangsir ke tempat/lokasi penanaman baru menggunakan bargas berkapasitas 500 bibit/trip. Transportasi bibit dilakukan oleh karyawan dengan prestasi kerja 12 ton/HK.

Persiapan lahan (Replanting)

Persiapan lahan peremajaan untuk penanaman baru dilakukan untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk tanaman kelapa sawit yang akan ditanam. Pekerjaan persiapan lahan replanting dikerjakan oleh kontraktor dengan arahan dan pantauan dari pihak kebun. Adapun tahapan-tahapan persiapan lahan diantaranya adalah sensus pokok yang hendak ditumbang, penetapan raja lining, pre lining, pembongkaran pokok, pembuatan parit, compacting dan cambering serta penataan areal konservasi.

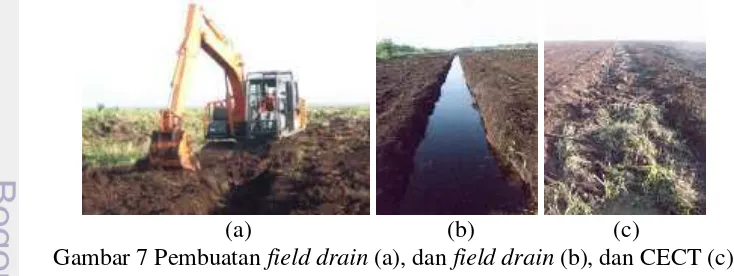

Pembuatan field drain dan CECT

baik. Pembuatan field drain dikerjakan oleh kontraktor menggunakan alat berat excavator PC 136 dengan prestasi kerja 848 m/10 BU atau 2.64 ha/10 BU, juga dengan alat berat excavator BobCat dengan prestasi kerja 424 m/10 BU atau 1.32 ha/10 BU. Dimensi ukuran field drain yang dibuat yaitu 1 m x 1 m x 0.8 m (Lebar atas 1 m, kedalaman 1 m dan lebar bawah 0.8 m). Sedangkan panjang saluran field drain dari collection road sampai ke parit tengah adalah 116 m. Rasio field drain pada field replanting adalah 339 m per ha, yang artinya dalam satu hektar terdapat 339 m saluran field drain. Pembuatan field drain perlu dilakukan dengan baik dan cermat agar sampah kayu hasil kerukan tidak tertinggal dalam saluran field drain.

CECT (Close Ended Conservation Trenches) merupakan parit berukuran 2 m x 2.5 m x 2 m yang berfungsi sebagai parit untuk menyimpan dan menggenangkan sampah hasil land clearing berupa hasil chipping dan pembongkaran pokok. Tujuan pembuatan CECT yaitu selain untuk konservasi tanah agar bahan organik dapat kembali kedalam tanah untuk pengayaan hara juga untuk menekan perkembangan hama kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) dan hama rayap (Captotermes curvignathus) yang tersisa pada sampah land clearing. Penggenangan sisa-sisa tanaman dalam CECT akan menghambat dan menekan perkembangan hama kumbang agar tidak dapat bertelur pada sisa tanaman tersebut dan juga menahan agar sisa tanaman tidak dimakan rayap. Pekerjaan CECT dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator PC200 dengan prestasi kerja 840 m/10 BU atau 2.64 ha. Panjang CECT dalam 0.16 ha adalah 105 m dengan rasio 321 m per ha atau terdapat 1 CECT setiap 4 baris tanaman. Letak CECT berselang dengan field drain dan jarak antar CECT adalah 28 m. Pekerjaan CECT dilakukan dengan memposisikan sisa tanaman sepanjang pancang pengerukan CECT terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pengerukan pada rumpukan tersebut sehingga terbentuk saluran CECT dengan sisa tanaman didalamnya.

(a) (b) (c)

Gambar 7 Pembuatan field drain (a), dan field drain (b), dan CECT (c) Cambering dan compacting

dengan prestasi kerja 880 m/10 BU atau 2.64 ha/10 BU. Setelah cambering dilakukan proses compacting atau pemadatan tanah gawangan agar kepadatan lindak tanah meningkat sehingga meminimalisir doyongnya pokok sawit akibat daya sanggah tanah gambut yang rendah dan meningkatkan pasokan unsur hara (hara per volume gambut meningkat) serta mengurangi kemungkinan pencucian pupuk. Compacting dilakukan sebanyak 5 kali (3 kali bersamaan dengan cambering, 2 kali saat pembuatan lubang tanam) pada gawangan yang sama. Pekerjaan compacting dilakukan dengan menggunakan PC 138 dengan prestasi kerja 880 m/10 BU atau 2.64 ha/10 BU. Kegiatan cambering dan compacting dilakukan secara bersamaan (cambering terlebih dahulu kemudian compacting).

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 8 cambering (a), camber terbentuk (b), compacting (c), dan hasil compacting (d)

Pembuatan lubang tanam

Gambar 9 Pembuatan lubang tanam (kiri), dan lubang tanam hole in hole (kanan)

Pengendalian gulma pra-tanam

Sebelum penanaman LCC dan penanaman baru pokok sawit, terlebih dahulu dilakukan pengendalian gulma pada gawangan, jalan dan bibir field drain serta CECT secara kimiawi untuk mengendalikan dan menekan pertumbuhan gulma sehingga mengurangi adanya kompetisi antara gulma dengan LCC. Pengendalian gulma dilakukan dengan aplikasi penyemprotan spot yaitu penyemprotan pada titik-titik yang bergulma saja. Penyemprotan dilakukan dengan herbisida campuran audit (bahan aktif glyphosate) dan kennly (bahan aktif metil metsulfuron) dengan perbandingan 1 : 1 dan konsentrasi yang digunakan 6.67 ml/L. Aplikasi herbisida tersebut dilakukan untuk mengendalikan gulma rumput seperti Paspalum conjugatum dan daun lebar seperti Asistasia intrusa serta anak kayu seperti Melastoma malabratichum. Volume semprot adalah 45 L/ha dengan prestasi kerja karyawan 3.33 ha/HK.

Gambar 10 Pengendalian gulma secara spot-spraying Penanaman LCC (Legume Cover Crop)

disebar secara merata sepanjang larikan. Penanaman LCC dilakukan oleh BHL (Buruh Harian Lepas) dengan harga Rp 105 000/ha.

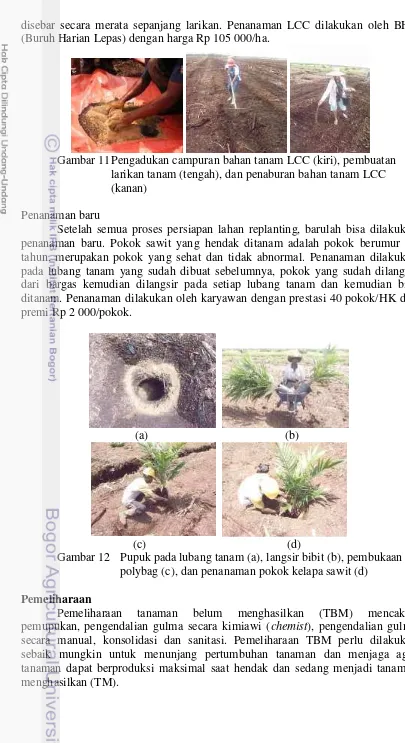

Gambar 11 Pengadukan campuran bahan tanam LCC (kiri), pembuatan larikan tanam (tengah), dan penaburan bahan tanam LCC (kanan)

Penanaman baru

Setelah semua proses persiapan lahan replanting, barulah bisa dilakukan penanaman baru. Pokok sawit yang hendak ditanam adalah pokok berumur 12 tahun, merupakan pokok yang sehat dan tidak abnormal. Penanaman dilakukan pada lubang tanam yang sudah dibuat sebelumnya, pokok yang sudah dilangsir dari bargas kemudian dilangsir pada setiap lubang tanam dan kemudian bisa ditanam. Penanaman dilakukan oleh karyawan dengan prestasi 40 pokok/HK dan premi Rp 2 000/pokok.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 12 Pupuk pada lubang tanam (a), langsir bibit (b), pembukaan polybag (c), dan penanaman pokok kelapa sawit (d)

Pemeliharaan

Pemupukan

Sistem pemupukan yang dipakai di PT BNS adalah Block Manuring System (BMS), yaitu sistem pemupukan yang terkonsentrasi dalam 1-2 hancak pemupukan per kebun, dikerjakan blok per blok dengan sasaran mutu pemupukan yang lebih baik, supervisi lebih fokus dan produktifitas lebih tinggi. Pemupukan mengacu pada rekomendasi hasil riset dari Minamas Research Centre yang menunjukan jenis dan dosis pupuk yang akan diaplikasikan. Rekomendasi pemupukan ini disusun atas dasar hasil analisa kimia daun, status hara tanah, kondisi tanah dan LCC, serta proyeksi produksi (balance sheet).

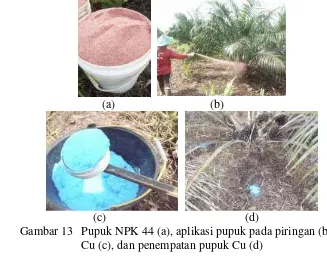

Pupuk makro yang digunakan diantaranya adalah NPK 44, NPK 65, MOP sedangkan pupuk mikro yang digunakan diantaranya adalah Zn2SO4, CuSO4, ZinCop, HGFB. Pupuk mikro diaplikasikan karena lahan gambut merupakan lahan marjinal yang bukan hanya miskin hara makro namun miskin juga hara mikronya. Pupuk makro NPK 44 adalah pupuk majemuk dengan kandungan hara 12.12% N, 6.54% P2O5, 22.29% K2O dan 3.33% MgO serta 0.07% TE (Cu+B+Zn) yang diaplikasikan pada pokok TBM dengan dosis 2 kg/pokok, prestasi kerja karyawan untuk pupuk NPK 44 adalah 700 kg/HK atau 2 ha/HK. Pupuk NPK 65 adalah pupuk makro majemuk dengan kandungan hara 15.19% N, 15.35% P2O5 dan 15.03% K2O yang diaplikasikan dengan dosis 1 kg/pokok, dengan prestasi kerja karyawan 500 kg/HK atau 2.8 ha/HK. Pupuk MOP (60% K2O) diaplikasikan dengan dosis 0.5 kg/pokok, dengan prestasi kerja karyawan 75 kg/HK atau 3.5 ha/HK. Aplikasi pupuk makro dilakukan dengan menabur pada piringan pokok berjarak 2 m dari pokok. Sedangkan pupuk mikro seperti Zn2SO4, CuSO4 dan pupuk zincop, diaplikasikan pada pokok dengan dosis 200 gr/pokok, dengan prestasi kerja karyawan 75 kg/HK atau 2.16 ha/HK. Pupuk HGBF diaplikasikan dengan dosis 70 g/pokok dan prestasi kerja karyawan 50 kg/HK atau 4 ha/HK. Aplikasi pupuk mikro dilakukan dengan penaburan pupuk pada tiga titik berjarak 2 m dari pokok.

(a) (b)

(c) (d)

Pengendalian gulma

Pengendalian gulma di lahan kelapa sawit umumnya dilakukan dengan cara kimiawi (chemist) dan dengan cara manual. Gulma di lahan yang dikendalikan adalah gulma yang berada di dalam piringan dan di dalam gawangan. Pengendalian gulma secara kimiawi dikerjakan dengan sistem Block Spraying System (BSS), yaitu sistem penyemprotan gulma baik yang ada di piringan maupun yang berada di gawangan yang pengerjaannya dilakukan blok per blok sehingga supervisi lebih fokus dan mutu perawatan terjaga.

Gambar 14 Gulma di gawangan mempersulit evakuasi TBS

Pekerjaan pengendalian gulma secara kimawi dibagi menjadi dua pekerjaan, yakni piringan chemist dan gawangan chemist. Piringan chemist merupakan pengendalian gulma pada piringan pokok kelapa sawit yang berjarak 2 m dari pokok secara kimiawi dengan aplikasi penyemprotan herbisida. Aplikasi herbisida dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer dengan kapasitas 12 L. Untuk gulma rumput seperti Paspalum conjugatum, dll dikendalikan dengan herbisida bermerk dagang Audit berbahan aktif glyphosate dengan konsentrasi 1% (10 cc/L) dan volume semprot 36 L/ha. Herbisida berbahan aktif glyphosate merupakan racun yang bersifat sistemik sehingga hasil penyemprotan baru terlihat satu minggu setelahnya namun pengendalian gulma dirasa lebih efektif dan tahan lama. Sedangkan gulma daun lebar seperti Asistasia intrusa, paku-pakuan, Nephrolepis sp., LCC yang menjalar ke dalam piringan, dikendalikan dengan herbisida merk dagang Basta, Metsulindo dan Kennly. Basta dengan bahan aktif glufosinat diaplikasikan dengan konsentrasi 1% (10 cc/L) dan volume semprot 36 L/ha. Bisasanya aplikasi basta dicampur dengan metsulindo berbahan aktif metil metsulfuron dengan konsentrasi 0.5 mg/L dan volume semprot 36 L/ha. Selain itu juga untuk mengendalikan gulma daun lebar dapat digunakan herbisida kennly dengan metil metsulfuron, dengan konsentrasi 2.67 g/L dan volume semprot 36 L/ha. Herbisida dengan bahan aktif glufosinat dan metil metsulfuron merupakan herbisida purna tumbuh yang bersifat kontak, efek racun dapat terlihat mulai 2-3 hari sejak aplikasi dilakukan. Prestasi kerja karyawan piringan chemist adalah 2 ha/HK. Rotasi pengerjaan piringan chemist adalah 2 bulan atau 6 kali dalam setahun pada blok yang sama.

0.67 % (6.67 ml/L) dan volume semprot 45 L/ha. Herbisida tersebut merupakan herbisida purna tumbuh yang bersifat sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan biasa untuk mengendalikan gulma umum di lahan kelapa sawit TBM. Gulma yang dikendalikan antara lain seperti Melastoma malabratichum, Mikania micrantha, Scleria sumatrensis, dll. Prestasi kerja karyawan gawangan chemist adalah 1 ha/HK.

Gambar 15 Tim chemist (kiri), penentuan konsentrasi herbisida (tengah), dan aplikasi herbisida (piringan chemist) (kanan)

Pengendalian gulma secara manual dilakukan pada piringan pokok kelapa sawit dan gawangan. Piringan manual (raking) dikerjakan dengan membabat semua gulma yang berada pada piringan disertai penggarukan piringan agar akar gulma tidak tertinggal. Alat yang digunakan adalah parang dan garuk, prestasi kerja karyawan adalah 0.3 ha/HK. Sedangkan pekerjaan gawangan manual dikerjakan dengan membabat gulma pada gawangan dengan tujuan memperlebar pasar rintis yang menjadi jalan evakuasi TBS. Prestasi kerja karyawan adalah 0.2 ha/HK.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman

Hama dan penyakit tanaman perlu di deteksi keberadaannya lebih dini dengan Early Warning System yang merupakan tindakan pendukung pelaksanaan pengendalian hama secara terpadu atau disebut Integrated Pest Management. Pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit dilakukan secara terintegrasi dengan cara biologi, manual dan kimiawi untuk infestasi berat.

Biologi

Antigonon leptopus (6 : 2 : 2). Tanaman Euphorbia heterophylla tidak ditanam pada lahan gambut karena sulit dikembangkan karena peka terhadap tanah kurus dan pH rendah walaupun cukup efektif dalam menekan populasi hama ulat kantung dan ulat api. Selain itu pengendalian secara biologi dilakukan juga untuk menekan populasi hama tikus dengan menggunakan burung hantu (Tyto alba). Kunci dalam hal pengendalian tikus dengan burung hantu adalah pendirian/pembuatan nest box atau barn owl box (BOB) sebagai hunian Tyto alba. Nest box dibuat dan didirikan pada areal kelapa sawit dengan rasio 1 nest box setiap 40 ha pertanaman (1 : 40). Setiap nest box dibuat penanda pada pokok pertama pada jalur dimana nest box ditempatkan yang menunjukan bahwa di lokasi tersebut terdapat nest box beserta identitas berupa nomor nest box.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 16 Turnera subulata (a), Antigonon leptopus (b), signboard BOB (c), barn owl box (d)

Manual

Gambar 17 Sime RB Pheromone (kiri), pherotrap (tengah), kumbang dalam pherotrap (kanan)

Kimia

Selain dengan pengendalian secara biologis dan manual, jika serangan hama dan atau penyakit sudah pada tingkat heavy infestation maka selanjutnya dapat diatasi dengan cara pengendalian kimiawi yakni dengan aplikasi penyemprotan menggunakan pestisida. Untuk mengendalikan hama kumbang tanduk, pestisida yang digunakan adalah insektisida dengan merk dagang capture 50 EC dan 100 EC, diaplikasikan dengan konsentrasi 1.67% (16.67 cc/L) dan volume semprot 24 L/ha. Penyemprotan dilakukan pada daun termuda, batang sebelah kanan dan batang sebelah kiri dengan total waktu 9 detik per pokok. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah serangan hama kumbang pada pokok kelapa sawit TBM sedini mungkin. Prestasi kerja karyawan adalah 4.5 ha/HK dengan pemakaian bahan 1.8 L/HK. Untuk mengendalikan hama ulat kantung dan ulat api serta rayap, dilakukan sensus serangan hama secara berkelanjutan untuk memonitor dan mengontrol serangan hama tersebut sehingga dapat ditindak dan dicegah penyebarannya sebelum terjadi serangan berat. Pada saat sensus hama langsung dilakukan penyemprotan dengan insektisida pada pokok yang terserang. Insektisida yang digunakan adalah capture 50 EC atau 100 EC dengan bahan aktif cypermethrin 50-100g/L, diaplikasikan dengan konsentrasi 0.67% (6.67 cc/L) dan volume semprot sesuai dengan tingkat serangan. Untuk serangan hama ulat kantung dan ulat api, aplikasi dilakukan pada daun yang terserang hama.

Panen

pemanen wajib potong semua buah yang masak di ancaknya, hal ini dilakukan saat kerapatan panen rendah. Saat kerapatan panen tinggi, pemanen melakukan potong buah sampai basis tercapai (premi dapat basis) dan dapat menambah jumlah TBS lebihnya untuk dijadikan premi lebih basis. Premi dapat basis (basis borong) dibayar secara kumulatif saat pembagian upah dengan harga Rp 13.000,-/basis borong sedangkan premi lebih basis (lebih borong) dibayar dengan harga Rp.400-500,-/Janjang (TBS).

(a) (b) (c)

(d)

Gambar 18 Potong buah (a), potong long stalk (b), evakuasi TBS (c), antrian buah di TPH (d)

Transport TBS

Gambar 19 Transport TBS dari TPH dengan bargas (kiri), overskip dengan RB Crane (tengah), dan transport TBS ke pabrik dengan pontoon

Adapun kegiatan harian (jurnal) penulis sebagai karyawan harian lepas (KHL) dapat dilihat pada lampiran 9.

Aspek Manajerial

Top manajemen di TBE terdiri atas seorang Estate Manager, seorang Kepala Tata Usaha (KTU), seorang senior asisten atau Asisten Kepala (Askep) dan 3 asisten divisi serta seorang asisten pembibitan. Sedangkan manajemen tingkat divisi terdiri atas seorang asisten yang membawahi supervisi dan krani divisi. Kegiatan harian penulis sebagai pendamping mandor/mandor 1 dapat dilihat pada lampiran 10. Tujuan dan fungsi sistem manajemen yang digunakan adalah sebagai acuan dan pola kewenangan, tanggung jawab serta sikap yang harus dilakukan di setiap tingkat jabatan.

Pendamping Mandor Perawatan (Piringan Manual)

Mandor perawatan mengikuti antrian pagi yang dihadiri oleh seluruh supervisi dan asisten divisi, melaporkan kendala yang ada dalam pekerjaan kemarin dan menerima instruksi baik dari asisten divisi maupun dari mandor 1. Melaporkan hasil kerja kemarin secara verbal kepada asisten dan mandor 1. Mandor memimpin antrian pagi dengan karyawan perawatan dan membagi tugas serta mengarahkan petunjuk kerja yang aman (safety). Mandor menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan menentukan ancak perawatan untuk karyawan, mengecek kelengkapan alat kerja seperti parang dan kelengkapan APD seperti sepatu boot, sarung tangan dan sarung parang, serta mengawasi seluruh pekerjaan piringan manual. Mandor memastikan hasil pekerjaan piringan manual dengan baik, yakni tidak terdapat gulma merambat pada pokok kelapa sawit, dan piringan bersih dari gulma. Setelah pekerjaan selesai dikerjakan, mandor mencatat dan menuliskan hasil kerja harian berupa absensi harian, keterangan absen, dan luasan (ha) yang dikerjakan per HK dalam buku kegiatan mandor (BKM).

Pendamping Mandor Pupuk

memupuk serta jumlah transfer gang karyawan sesuai rencana kerja harian (RKH) yang dibuat mandor 1. Mandor memastikan alat yang dibawa karyawan sudah sesuai dengan tugas pupuk hari ini, missal ember besar (kapasitas 25 kg) untuk pekerjaan pupuk NPK 44 (dosis 2 kg/pokok) sedangkan ember kecil (kapasitas 5 kg) untuk pekerjaan pupuk mikro ZnSO4 (dosis 200 g/pokok). Mandor memastikan karyawan menggunakan sarung tangan dan apron sebagai alat pelindung diri (APD). Sebelum berangkat ke lahan, mandor menghitung jumlah pupuk yang dilangsir dari gudang pupuk menuju bargas agar jumlah pupuk sesuai dengan target pemupukan hari ini dan juga sesuai dengan jumlah karyawan pemupuk. Di lahan, mandor menginstruksikan metode dan petunjuk teknis kepada helper bargas untuk melangsir pupuk dengan benar agar mempermudah pemupuk dalam pekerjaan. Mandor memastikan seluruh kegiatan pemupukan terawasi dengan baik, tidak ada pupuk yang tidak tertinggal dan belum diberikan kepada tanaman, memastikan seluruh pokok tanaman dipupuk sesuai dosis rekomendasinya. Setelah pekerjaan, mandor pupuk memastikan jumlah karung pupuk kosong sesuai dengan jumlah awal sehingga tidak lebih dan tidak kurang (target tercapai), mencatat absensi harian, hasil pekerjaan berupa luasan (ha) yang didapat setiap HK nya pada hari tersebut dalam BKM.

Pendamping Mandor Chemist Gulma

Mandor semprot gulma (chemist) mengikuti antrian pagi dan melaporkan pekerjaan kemarin kepada asisten dan mandor 1. Kemudian mandor memimpin antrian pagi dengan karyawan dan mengecek semua peralatan seperti knapsack sprayer sudah dibawa dan dalam kondisi yang baik (tidak rusak) serta memastikan semua karyawan menggunakan APD seperti apron, sepatu boot dan masker. Mandor mempersiapkan jumlah bahan berupa herbisida yang diperlukan untuk program piringan chemist hari ini dan menentukan jenis herbisida yang sesuai untuk mengendalikan gulma dominan di lahan tempat penyemprotan hari tersebut dilakukan. Mandor membagi tugas penyemprotan kepada karyawan dan memberikan insturksi serta petunjuk teknis yang baik dan aman untuk diaplikasikan oleh karyawan. Di lahan, mandor bertugas untuk mengawasi pekerjaan karyawan, memastikan gulma di setiap piringan disemprot dengan baik dan memastikan agar pelepah pokok kelapa sawit TBM tidak ikut terkena larutan herbisida. Mandor memutuskan pekerjaan alternatif apabila terjadi hujan yang menyebabkan pekerjaan chemist tidak efektif jika terus dilakukan untuk efisiensi penggunaan hari kerja (HK). Setelah pekerjaan mandor memastikan semua sprayer yang digunakan dibawa dengan keadaan baik dan apabila terjadi kerusakan segera melapor dan meminta sprayer baru atau sprayer yang masih baik. Hasil pekerjaan berupa absensi harian dan luasan (ha) yang didapat setiap HK nya dituliskan dalam BKM untuk kemudian direkap oleh krani divisi. Mandor juga bertugas membuat bon permintaan barang (BPB) untuk kebutuhan baik herbisida maupun knapsack sprayer yang dibutuhkan pada suatu periode program piringan chemist.

Pendamping Mandor Chemist Hama

digunakan oleh karyawan. Mandor mempersiapkan kebutuhan insektisida untuk program pengendalian hama dengan jenis insektisida yang tepat untuk mengendalikan hama kumbang badak (Oryctes rhinoceros). Mandor memberikan instruksi dan arahan yang tepat mengenai bagaimana kerja teknis penyemprotan agar pekerjaan dapat berlangsung lancar dan aman sampai berakhir. Di lapangan, mandor bertugas mengawasi keryawan agar menjaga kualitas penyemprotan, tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan agar dosis insektisida yang diaplikasikan pada setiap pokok sesuai dengan arahan dan rekomendasi asisten sehingga pokok terjaga dari serangan hama kumbang badak. Setelah pekerjaan mandor bertugas mencatat hasil pekerjaan hari tersebut dalam BKM dan membuat BPB untuk kebutuhan insektisida dan sprayer yang diperlukan pada suatu periode program penyemprotan hama.

Pendamping Mandor Replanting

Mandor replanting mengikuti antrian pagi yang diikuti oleh seluruh supervisi dan asisten divisi. Mandor melaporkan kendala yang ada dan terjadi saat pekerjaan land preparation di lahan replanting. Mandor bertugas untuk mengawasi seluruh pekerjaan yang dilakukan kontraktor mulai dari penumbangan, hingga pembuatan lubang tanam oleh alat berat sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan keinginan dan tepat berakhir sesuai kontraknya. Pengawasan oleh mandor sangat diperlukan mengingat persiapan lahan replanting merupakan pekerjaan yang paling penting dalam mendukung optimalnya kondisi lingkungan untuk pertanaman kelapa sawit sehingga tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan replanting. Seluruh hasil kegiatan setiap hari dicatat dalam buku kegiatan mandor dan hasil pekerjaan alat berat (kontraktor) dilaporkan setiap hari ke kantor besar TBE oleh krani divisi berdasarkan BKM replanting tersebut. Selain itu setelah pekerjaan pembuatan lubang tanam oleh kontraktor, mandor juga terus memberikan instruksi dan pengawasan kepada karyawan pada kegiatan penanaman LCC, penanaman baru pokok kelapa sawit sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target program replanting.

Pendamping Mandor Transport