MODEL PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG

BERBASIS JASA EKOSISTEM

(Studi Kasus Kota Tual)

MOHAMAD SUBHAN LABETUBUN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi Model Perencanaan Pemanfaatan Ruang Berbasis Jasa Ekosistem (Studi Kasus Kota Tual) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Disertasi ini.

Bogor, Januari 2012

Mohamad Subhan Labetubun P062050181

ABSTRACT

MOHAMAD SUBHAN LABETUBUN. Spatial Planning Model Base On Ecosystem Services(Case study of Tual District). Under direction of DUDUNG DARUSMAN, I NENGAH SURATI JAYA, and BUDI KUNCAHYO.

Modeling land allocation for different land uses at regional level is a multi-dimensional problem, as it is influenced by spatial, temporal and dynamics of environmental and socio-economic factors in the complex process of land use change. This study examined the use of Markov chain cellular automata (MCCA) for predicting dynamic changes of land use in Dullah island in Tual Municipality. Multi-temporal remotely sensed data, thematic and spatially-explicit data combined with, a set of analytic results were used in dynamic modeling approaches to describe and explore the cause and effect of land use changes. The models were also linked to spatially referenced biophysical and socio economic coverages as input data. The models were then used to develop dynamic simulations to explore land use changes due to biophisic and socioeconomi factors in 2020 and 2030. The study found that the main driving factors of land use changes identified in Dullah island are distance to agricultural land, distance to maket, distance to road, distance to housing, distance to center of goverment and elevation. The CA model developed using TPM2000-2010

could predict land use in 2020 and 2030 having Kappa Accuracy of 91,15%.

RINGKASAN

MOHAMAD SUBHAN LABETUBUN. Model Perencanaan Pemanfaatan Ruang Berbasis Jasa Ekosistem (Studi Kasus Kota Tual). Dibimbing Oleh DUDUNG DARUSMAN, I NENGAH SURATI JAYA, dan BUDI KUNCAHYO.

Kota Tual merupakan kota kepulauan di Provinsi Maluku yang terdiri dari 66 pulau kecil. Pulau yang berpenghuni hanya ada 13 pulau sedangkan sisanya tidak berpenghuni. Dari pulau yang berpenghuni tersebut, pulau yang terbesar adalah Pulau Dullah dengan luasan 9.405 ha sebagai pusat perkotaan Kota Tual. Dari penduduk Kota Tual sebanyak 58.241 jiwa (BPS Kota Tual, 2011), sebanyak 49.899 jiwa (82,24%) berada di pulau Dullah. Pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 4,46 % pada 10 tahun terakhir.

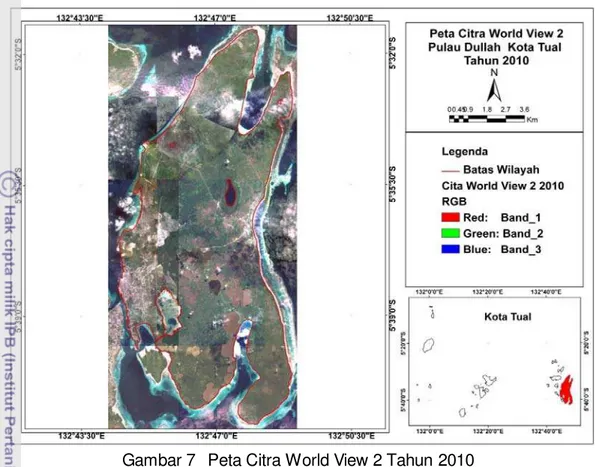

Penelitian ini dilakukan di Pulau Dullah Kota Tual, Provinsi Maluku. Penelitian lapangan dilakukan selama 4 bulan yaitu Juli sampai Oktober 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data utama dan pendukung. Data utama meliputi (1) peta penggunaan lahan dan penutupan lahan yang diturunkan dari data citra LANDSAT, peta kelas kemiringan lereng, peta kelas elevasi yang diturunkan dari citra SRTM, peta jaringan jalan raya, peta permukiman, pasar, dan pusat perkantoran. Data pendukung lainnya adalah data sosial yang meliputi kepadatan penduduk, mata pencaharian dari data Potensi Desa, serta data peruntukkan lahan yang bersumber dari Draf RTRW Kota Tual 2011-2031.

Data penginderaan jauh multi waktu, data spasial dan tematik dikombinasi dengan hasil analisis digunakan untuk pendekatan pemodelan dinamika untuk menjelaskan dan mengeksplorasi penyebab dan dampak perubahan penggunaan dan penutupan lahan. Model digunakan untuk menghubungkan secara spasial input data biofisik dan sosial ekonomi. Kemudian model digunakan untuk mengembangkan simulasi dinamika perubahan penggunaan dan penutupan lahan pada tahun 2020 dan 2030.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang cenderung mengalami penambahan adalah lahan pemukiman, dan pertanian lahan kering. Penambahan lahan permukiman terutama di Kecamatan Dullah Selatan yang dominan kawasan urban. Sedangkan penambahan pertanian lahan kering sebagian besar merupakan hasil konversi dari semak belukar dan hutan lahan kering sekunder.

Penggunaan lahan yang cenderung mengalami pengurangan adalah hutan lahan kering sekunder, semak belukar dan kebun campuran pada periode tahun 1990 sampai 2010. Perubahan pengurangan lahan berupa hutan sebagian besar menjadi semak belukar dan pertanian lahan kering. Perubahan pengurangan lahan pertanian sebagian besar menjadi lahan permukiman dan semak belukar. Penggunaan lahan yang cenderung tetap adalah danau, hutan mangrove, padang rumput, dan tanah terbuka.

Faktor penentu utama perubahan penggunaan lahan di Pulau Dullah adalah jarak ke lahan pertanian, jarak ke pasar, jarak ke jalan raya, jarak ke permukiman, jarak ke pusat pemerintahan dan elevasi. Model CA yang dikembangkan menggunakan TPM2000-2 010 dapat menduga penggunaan lahan

Perubahan penggunaan lahan aktual dan hasil predikasi cenderung menurunkan ketersediaan air sebesar 186.959 m3 per tahun dan penyerapan karbondioksida sebesar 3.507. ton per tahun. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan lahan minimal untuk kawasan permukiman pada tahun 2030 adalah 1.196,6 ha sedangkan luas lahan minimal untuk areal pertanian lahan kering adalah 3.212,2 ha. Luas hutan mangrove yang tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung seluas 164,7 ha. Hasil optimasi menunjukkan bahwa luas kawasan hutan lahan kering yang optimal adalah 3.725 ha sedangkan luas kebun campuran adalah 1.057,8 ha. Dengan komposisi luas penggunaan lahan tersebut, apabila dilakukan penanaman untuk kawasan hutan maka hasil air yang diperoleh terjadi surplus sebesar 649.873 m3 pada tahun 2030. Sedangkan surplus karbondioksida sebesar 39.963.013 ton.

@Hak Cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

MODEL PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG

BERBASIS JASA EKOSISTEM

(Studi Kasus Kota Tual)

MOHAMAD SUBHAN LABETUBUN

Disert asi

sebagai salah syarat unt uk memperoleh gelar Dokt or pada

Program St udi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ujian Tertutup

Dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 Waktu Ujian : 13.00 – 17.30 Penguji Luar Komisi :

1. Dr. M. Buce Saleh, M.S. 2. Dr. Ir. Bahruni, M.Si.

Ujian Terbuka

Dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2012 Waktu Ujian : 09.00 – selesai Penguji Luar Komisi :

Judul Disertasi : Model Perencanaan Pemanfaatan Ruang Berbasis Jasa Ekosistem (Studi Kasus Kota Tual)

Nama Mahasiswa : Mohamad Subhan Labetubun

NIM : P062050181

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, M.A. Ketua

Prof. Dr. Ir.I. Nengah Surati Jaya. M.Agr. Dr. Ir. Budi Kuncahyo, M.S.

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan

.

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

PRAKAT A

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi yang

berjudul ” Model Perencanaan Pemanfaatan Ruang Berbasis Jasa Ekosistem

(Studi Kasus Kota Tual). Disertasi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih yang tulus dan

sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, M.A., Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr.

dan Dr. Ir. Budi Kuncahyo, M.S., selaku ketua dan anggota komisi

pembimbing atas waktu, perhatian, bimbingan dan dorongan semangat yang

tulus kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.

2. Ketua dan Staf Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan

Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB.

3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Umel Tual Maluku Tenggara yang telah

memberi kesempatan kepada penulis melanjutkan pendidikan S3 di IPB.

4. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah

memberikan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) kepada penulis.

5. Walikota Tual atas ijin belajar dan bantuan penelitian.

Doa yang tulus penulis panjatkan, semoga Allah SWT membalas jasa dan

budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan dari disertasi ini,

sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga

disertasi ini dapat bermanfaat.

Bogor, Februari 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Langgur (Maluku Tenggara) pada tanggal 23 Juli 1975,

sebagai putra pertama dari empat bersaudara pasangan Abdul Hamid

Labetubun dan Kalsum Narew. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah

pada SMA Negeri 1 Tual pada tahun 1992, kemudian menyelesaikan pendidikan

Sarjana Kehutanan pada Universitas Pattimura Ambon tahun 1998 dan meraih

gelar Magister Ilmu Pengetahuan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor tahun

2004. Sejak 2005 penulis memulai pendidikan S3 pada Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Sejak

Tahun 2009 penulis diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian

DAFT AR ISI

2.1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil ... 2.2. Penataan Ruang ... 2.3. Penggunaan Lahan... 2.4. Perubahan Penggunaan Lahan... 2.5. Perencanaan Penggunaan Lahan ... 2.6. Kesesuaian Lahan ... 2.7. Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Pemanfaatan

Cellular Autamata ... 2.8. Alokasi Pemanfataan Ruang ... 2.9. Pengambilan Keputusan Multi Kriteria ... 2.10. Nilai Ekonomi Ekosistem ... 2.11. Metode Penilaian Manfaat Ekonomi Ekosistem ... 2.12. Model dan Simulasi... 2.13. Pendekatan Dinamika Sistem...

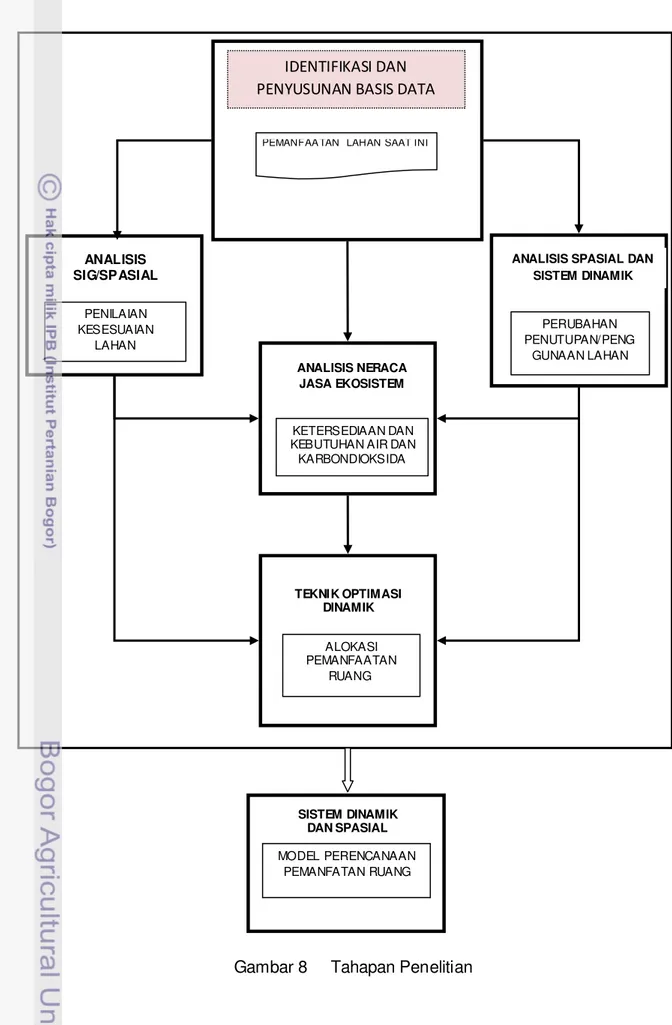

III. METODOLOGI PENELITIAN ...

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data ... 3.3. Tahapan Penelitian ... 3.3.1. Identifikasi dan Penyusunan Basis Data... 3.3.2. Tahap Penyusunan Model Dinamika Spasial Penggunaan Lahan... 3.3.3.Penilaian Jasa Ekosistem ... 3.3.4.Tahap Pendekatan Sistem dalam Alokasi Lahan ...

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH ...

4.1. Administrasi ... 4.2. Karakteristik Fisik Wilayah ... 4.2.1.Kemiringan Lereng ... 4.2.2.Elevasi ... 4.2.3.Tanah dan Geologi ... 4.2.4.Pola Curah Hujan ... 4.2.5.Penggunaan Lahan ... 4.2.6.Kesesuaian Lahan ... 4.2.7.Tata Ruang (RTRW) ... 4.3. Sosial dan Ekonomi ...

4.4. Penyediaan Bahan Bakar Minyak di Kota Tual ... 4.5. Keadaan Sarana Transportasi di Kota Tual... 4.6. Penyediaan Energi Listrik di Kota Tual ... 4.7. Produksi Air Minum ...

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 5.1. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan... 5.1.1. Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2000, dan 2010 ... 5.1.2. Trend Perubahan Lahan Periode 1990-2000

dan 2000-2010... 5.1.3. Trend Perubahan Tutupan Lahan Periode 1990-2000 dan 2000-2010 ... 5.2. Model Penduga Perubahan Penggunaan Lahan... 5.2.1. Model Penduga Deforestrasi... 5.2.2. Model Penduga Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Lahan Permukiman... 5.3. Penyusunan Model Dinamik Spasial Perubahan Penggunaan

Lahan ... 5.4. Penilaian Jasa Ekosistem... 5.4.1. Analisis Neraca Air ... 5.4.2. Neraca Karbon... 5.5. Tahap pendekatan sistem dalam alokasi lahan... 5.5.1. Konseptualisasi Model... 5.5.2. Spesifikasi Model Kuantitatif ... 5.5.3. Evaluasi Model ... 5.5.4. Penggunaan Model... 5.6. Implikasi Kebijakan dan Strategi ... 5.6.1. Implikasi Kebijakan ... 5.6.2. Strategi Implementasi Kebijakan ...

DAFT AR TABEL

Halaman

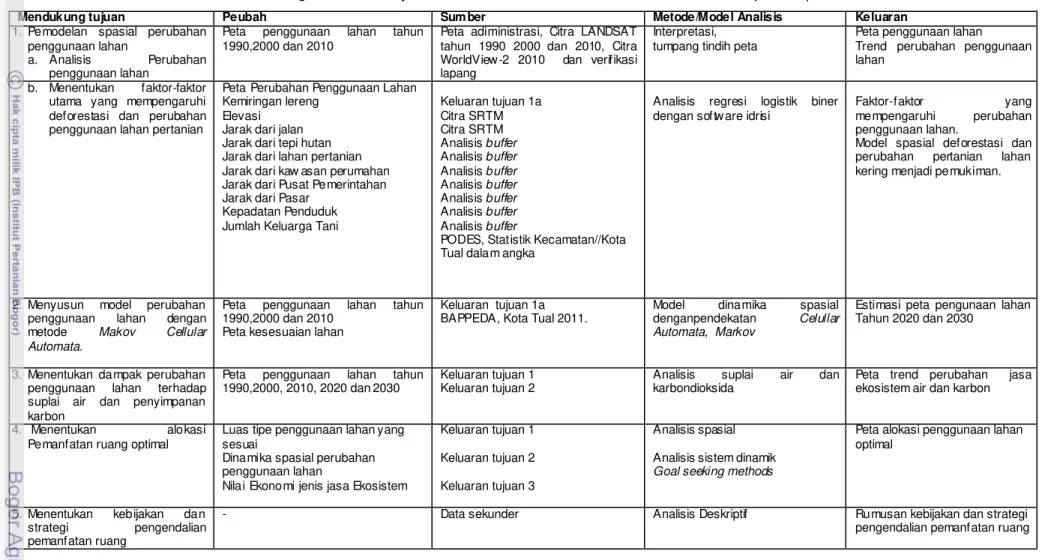

1. Matriks Hubungan antara Tujuan, Peubah, Metode dan Keluaran

pada Setiap Tahapan Penelitian...

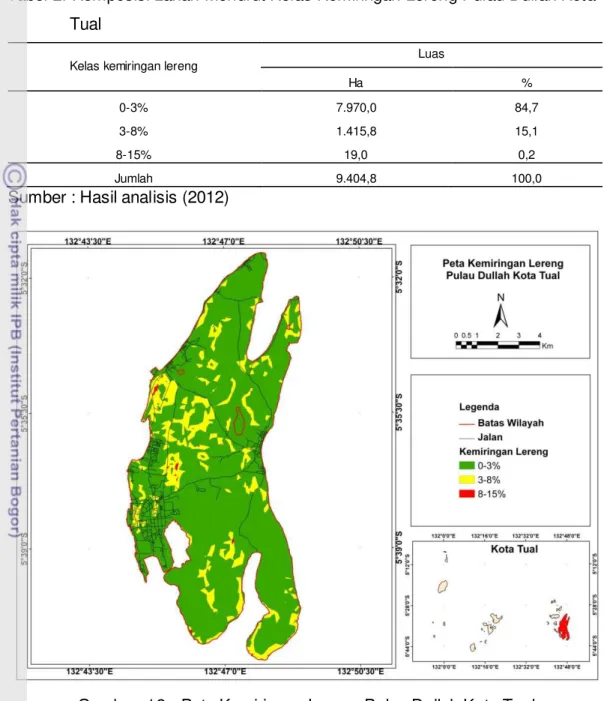

2. Komposisi Lahan Menurut Kelas Kemiringan Lereng Pulau Dullah

Kota Tual. ...

3. Tingkat Elevasi Wilayah Pulau Dullah Kota Tual. ...

4. Struktur Geologi Wilayah Pulau Dullah Kota Tual...

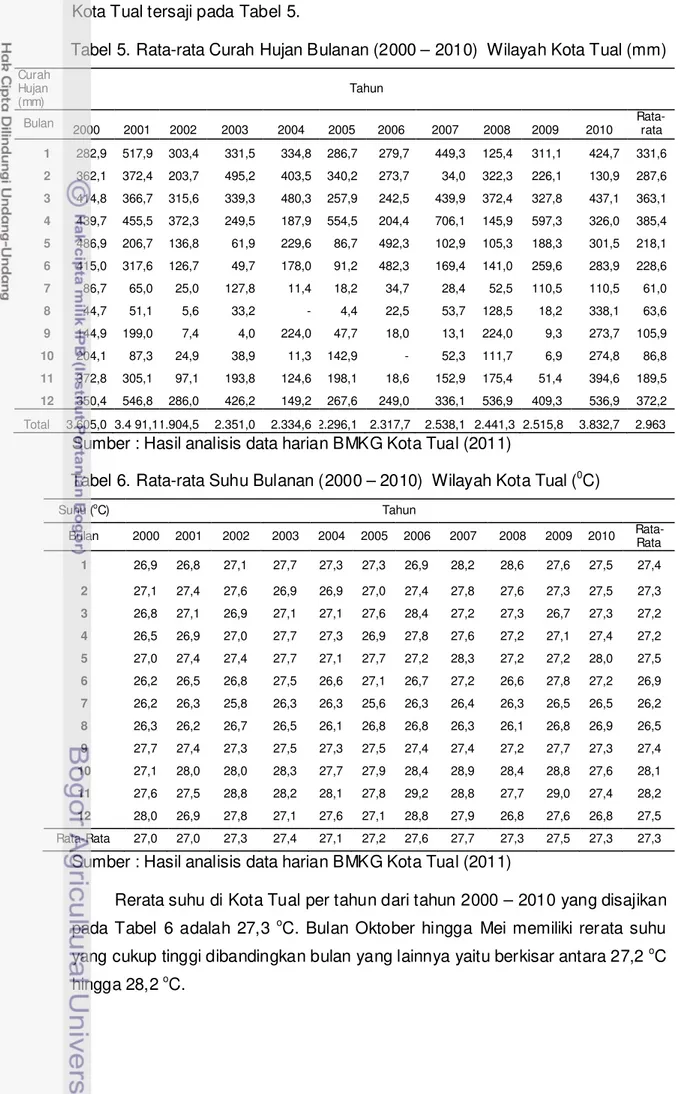

5. Rata-rata Curah Hujan Bulanan (2000-2010) Wilayah Pulau Dullah

Kota Tual. ...

6. Rata-rata Suhu Bulanan (2000-2010) Wilayah Kota Tual (o

7. Penggunaan Lahan di Kota Tual Tahun 2010...

8. Kesesuaian Penggunaan Lahan di Wilayah Pulau Dullah. ...

9. Luas Peruntukkan Lahan di Pulau Dullah Kota Tual...

10.Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Keluarga Tani di

Kota Tual 2010. ...

11.Kuota Bahan Bakar Minyak Untuk Provinsi Maluku pada APBN Tahun 2006-2009. ...

12.Kuota BBM untuk Kota Tual pada APBN Tahun 2006-2009. ...

13.Jumlah dari Beberapa Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Tual Tahun 2000-2010. ...

14.Neraca Daya Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero) Cabang Tual. ...

15.Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Pengguna serta Tenaga Listrik

yang Diproduksi dan Terjual di Kota Tual pada Tahun 2001-2010. ...

16.Banyaknya Pelanggan, Produksi, dan Nilai Produksi Air Minum yang

Diusahakan oleh PDAM Cabang Tual. ...

17.Struktur Penggunaan Lahan Tahun 1990,2000,dan 2010. ...

18.Penyimpangan antara Tutupan Lahan dan RTRW. ...

19.Matriks Perubahan Penggunaan Lahan pada Periode Tahun 1990-

2000...

20.Matriks Perubahan Penggunaan Lahan Pada Periode Tahun 2000-

2010...

21.Matriks Peluang Perubahan 1990-2000

(TPM

C) ...

1990-2000

)

...22.Matriks Peluang Perubahan 2000-2010

(TPM

2000-2010)

...23.Matriks Peluang Perubahan 1990-2010

(TPM

1990-2010)

...24.Kebutuhan Air di Pulau Dullah Kota Tual (m3

25.Emisi CO2 Hasil Respirasi manusia

………...

26.Emisi CO2 Antropogenik pada Kegiatan Transportasi di Pulau Dullah

Kota Tual ………...………...…

27.Emisi CO2 dari Proses Konsumsi Listrik ………...

28.Emisi CO2 Kegiatan Domestik ………...

29.Total Emisi Antropogenik dari Kegiatan Respirasi, Transportasi,

Konsumsi Listrik dan Domestik ………..…………...

30.Arahan RTRW Kota Tual dan Alokasi Lahan Optimal..………... 96

96

97

97

98

DAFT AR GAMBAR

Halaman 1. Kerangka Pemikiran...

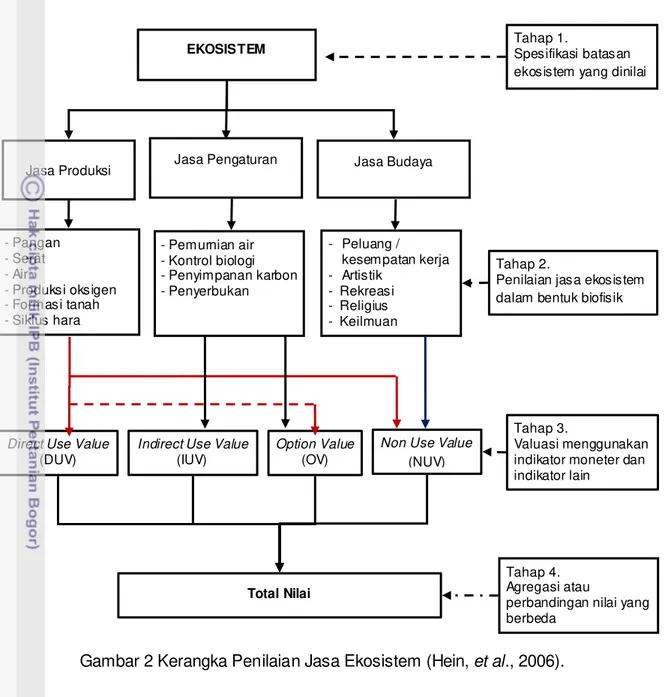

2. Kerangka Penilaian Jasa Ekosistem ...

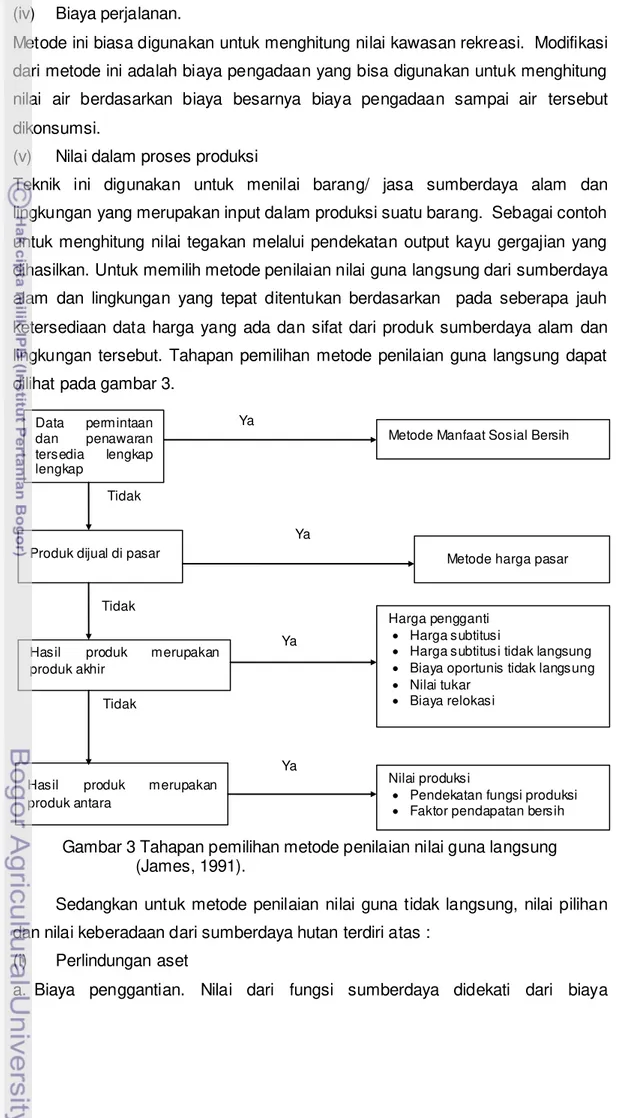

3. Tahapan Pemilihan Metode Penilaian Nilai Guna Langsung...

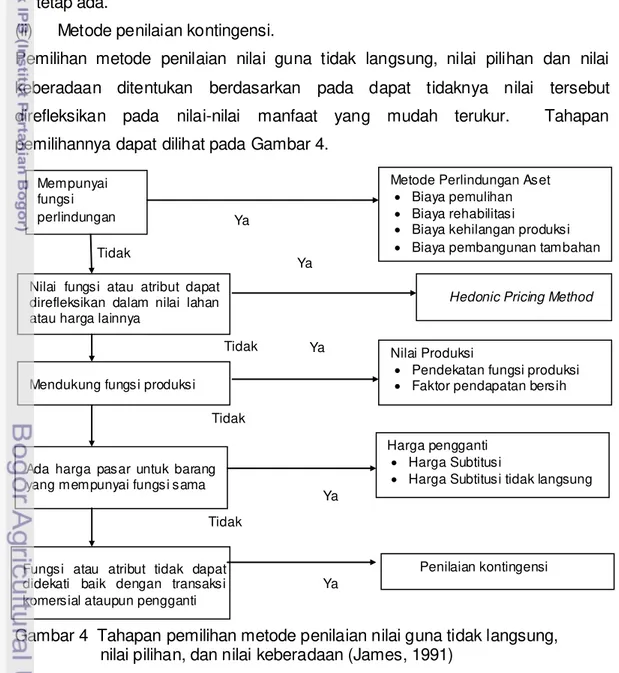

4. Tahapan Pemilihan Metode Penilaian Nilai Guna Tidak Langsung,

Nilai Pilihan, dan Nilai Keberadaan ...

5. Peta Lokasi Penelitian ...

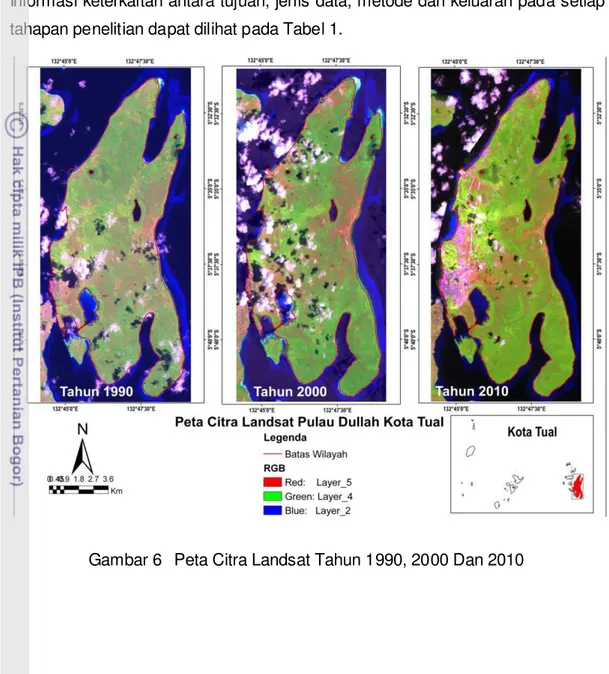

6. Peta Citra Landsat Tahun 1990, 2000, dan 2010 ...

7. Peta Citra WorldView 2 Tahun 2010 ...

8. Tahapan Penelitian ...

9. Tahapan Pemodelan Perencanaan Penggunaan Lahan Optimal dan

Berkelanjutan ...

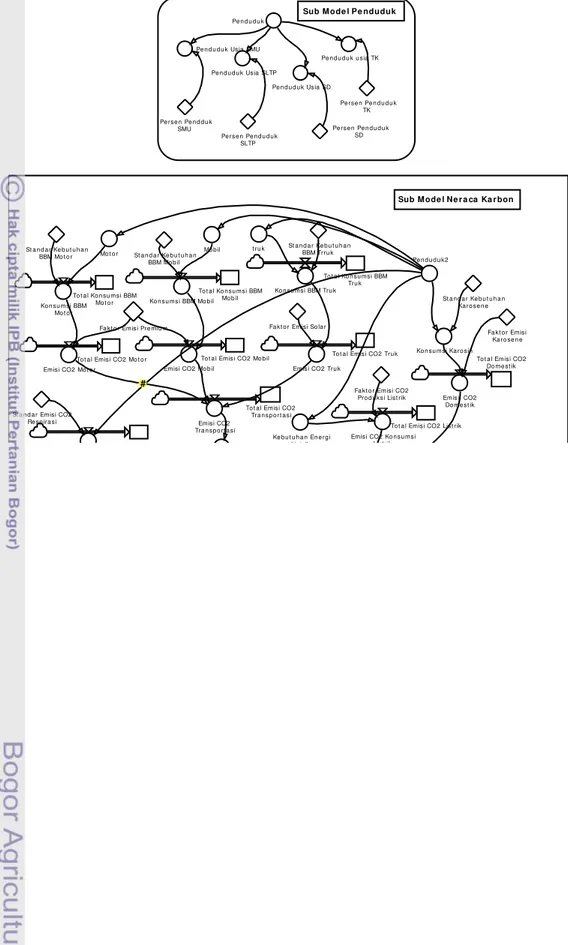

10.Diagram Alir Sub Model Penduduk, Sub Model Neraca Karbon dan

Sub Model Neraca Air...

11.Peta Administrasi Pulau Dullah Kota Tual...

12.Peta Kemiringan Lereng Pulau Dullah Kota Tual...

13. Peta Elevasi Pulau Dullah Kota Tual ...

14. Peta Struktur Geologi Pulau Dullah Kota Tual ...

15. Peta Rencana Pola Ruang Pulau Dullah Kota Tual Tahun 2011-2031 ...

16. Persentase Tutupan Lahan Tahun 1990,2000 dan 2010 ...

17. Peta Tutupan Lahan Tahun 1990 ...

18. Peta Tutupan Lahan Tahun 2000 ...

19. Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 ...

20. Model Prediksi Deforestasi Tahun 2010...

21. Deforestasi Aktual Pulau Dullah Tahun 2000-2010 ...

22. Hasil Overlay antara Model Prediksi Deforestasi Tahun 2000-2010

dengan Deforestasi Aktual Tahun 2000- 2010...

23. Prediksi Deforestasi Pulau Dullah pada Tahun 2020...

24. Model Prediksi Perubahan Pertanian Lahan Kering Menjadi

Permukiman Tahun 2010...

25. Hasil Overlay antara Model Prediksi Perubahan Lahan Pertanian

Lahan Kering Menjadi Permukiman Tahun 2000-2010 dengan

Perubahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Permukiman Aktual

26. Validasi antara Model Prediksi Penggunaan Lahan Model 1 dengan

Penggunaan Lahan Tahun 2010... 89

27. Validasi antara Model Prediksi Penggunaan Lahan Model 2 dengan Penggunaan Lahan Tahun 2010... 89

28. Validasi antara Model Prediksi Penggunaan Lahan Model 3 dengan Penggunaan Lahan Tahun 2010... 90

29. Prediksi Tutupan Lahan Pulau Dullah Kota Tual Tahun 2020... 91

30. Prediksi Tutupan Lahan Pulau Dullah Kota Tual Tahun 2030……... 92

31. Trend Tutupan Lahan Aktual dan Hasil Simulasi... 92

32. Ketersediaan Air sesuai dengan Prediksi Perubahan Tutupan Lahan... 94

33. Trend Perubahan Penyimpanan Karbondioksida ... 95

34. Grafik Jumlah Penduduk Pulau Dullah Kota Tual Selama Periode Simulasi... 100

35. Grafik Total Emisi CO2………... 101

36.Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Pulau Dullah Kota Tual ... 102

DAFT AR LAMPIRAN

Halaman

1. Bilangan Kurva Aliran Permukaan untuk Berbagai Komplek Tanah-

Penutup Tanah...

2. Matriks Kesalahan (error matrix) dari Hasil Klasifikasi Visual Pulau

Dullah Tahun 1990 ...

3. Matriks Kesalahan (error matrix) dari Hasil Klasifikasi Visual Pulau

Dullah Tahun 2000 ...

4. Matriks Kesalahan (error matrix) dari Hasil Klasifikasi Visual Pulau

Dullah Tahun 2010 ...

5. Tabulasi Silang Prediksi Penggunaan Lahan 2010 (TPM90- 00) (kolom) dan

Penggunaan Lahan 2010 (baris)...

6. Tabulasi Silang Prediksi Penggunaan Lahan 2010 (TPM00- 10) (kolom) dan

Penggunaan Lahan 2010 (baris)...

7. Tabulasi Silang Prediksi Penggunaan Lahan 2010 (TPM90- 10

129

130

131

132

133

134

135

) (kolom)

dan

1.1. Latar Belakang

Kondisi sumberdaya alam daratan suatu pulau kecil seperti sumberdaya air tawar, ruang, vegetasi, tanah, kawasan pantai, marga satwa dan sumberdaya

lainnya terbatas. Karena keterbatasannya ini, daya dukung pulau kecil dalam menopang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development) juga terbatas. Mudahnya keseimbangan ekologi lingkungan pulau

terganggu, membuat pulau kecil merupakan sebuah kasus dalam pengelolaan

lingkungan, baik dari segi sumberdaya alam (resources), ekonomi, maupun kegiatan-kegiatan yang saling berinteraksi didalamnya. Keterbatasan

sumberdaya alam membuat kemampuan mencukupi sendiri (self sufficiency)

sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, secara ekologis maupun ekonomis, pilihan-pilihan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan (sustainable development) di pulau-pulau kecil lebih sulit,

tetapi bukan tidak mungkin prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat diterapkan.

Kota Tual merupakan kota kepulauan di Provinsi Maluku yang terdiri dari 66 pulau kecil. Pulau yang berpenghuni sebanyak 13 pulau sedangkan sisanya tidak

berpenghuni. Dari pulau yang berpenghuni tersebut terdapat pulau yang terbesar yaitu Pulau Dullah dengan luasan 9.405 ha yang merupakan pusat perkotaan Kota Tual. Dari penduduk Kota Tual sebanyak 58.241 jiwa menurut BPS Kota

Tual 2011, sebanyak 49.899 jiwa (82,24%) berada di Pulau Dullah. Pertumbuhan

penduduk rata-rata sebesar 4,46 % pada 10 tahun terakhir.

Peningkatan penduduk secara alami dan urbanisasi adalah dua faktor

utama yang berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan kota (Zhou and Wang, 2011). Peningkatan jumlah penduduk kota yang cepat dan transformasi ekonomi kota setiap waktu membutuhkan tambahan ruang. Di sisi lain ruang bersifat tetap dalam arti luas, namun akan ada perubahan pemanfaatan ruang.

Peningkatan beban lingkungan kota sebagai akibat dari tekanan laju pertambahan penduduk menimbulkan masalah dalam hal pemusatan penyebaran penduduk, ketidakcukupan fasilitas perumahan, kurangnya drainase, dan

kurangnya kenyamanan lain (Liu et al., 2007).

1997). Penggunaan lahan kota berkelanjutan adalah perubahan yang lebih

merupakan suatu norma daripada harapan (Colding, 2007). Dalam dinamika transformasi penggunaan lahan, keadaan yang tidak diperlukan seperti peningkatan kehilangan biota karena degradasi, fragmentasi dan kehilangan

habitat mengakibatkan pengurangan dan hilangnya jasa ekosistem; jasa provisi; jasa pengaturan; jasa budaya; dan jasa pendukung (MA, 2005)

Salah satu komponen penting dari ekosistem kota yang kompleks adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkontribusi signifikan terhadap lingkungan

ekologi dan kehidupan ekonomi dan budaya (Bradley, 1995; Shafer, 1999; Tyrväinen, 2001; Lütz and Bastian, 2002). Manusia memperoleh manfaat secara

langsung dan tidak langsung dari fungsi ekosistem RTH (Costanza et al., 1997).

Kehilangan atau degradasi RTH mungkin dapat menghilangkan habitat, mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu struktur dan proses ekosistem kota (Kim and Pauleut, 2007). Sebaliknya kehadiran RTH dapat

memitigasi dampak tersebut, seperti mengurangi dampak peningkatan suhu kota di suatu pulau (Yuan and Bauer, 2007), memastikan aliran energi (Yeh and

Huang, 2009), menyimpan karbondioksida dan menghasilkan oksigen (Jo, 2002), membersihkan udara dan air, mengatur iklim mikro, mengurangi kebisingan

(Bolund and Hunhammar, 1999; Davies et al., 2008), memelihara keanekaragaman hayati dan memiliki nilai rekreasi, sosial dan budaya. Perbaikan RTH juga menawarkan kepuasan estetika dan kepuasan psikologi dan

fisik (Jim and Chen, 2003). Oleh karena itu RTH kota berkontribusi untuk

kesehatan publik dan memperbaiki kehidupan kota (Thompson, 2002) dengan adanya manfaat jasa ekosistem yang dimiliki oleh RTH. Adanya jasa ekosistem

memberikan dampak yang substansial terhadap kualitas kehidupan di kawasan perkotaan dan seharusnya direalisasikan dalam perencanaan penggunaan lahan (Bolund and Hunhammar, 1999). Untuk merealisasikan pentingnya RTH dalam ekosistem kota adalah dengan mempertimbangkan pekerjaan yang

memperhatikan perbaikan lingkungan kota dan peningkatan kualitas kehidupan penduduk kota melalui perencanaan RTH perkotaan (Erickson, 2006).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan yang

dimiliki menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di Kota Tual dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan bangunan. Hal ini menyebabkan

berkurang, lingkungan menjadi gersang dan panas serta hilangnya

keanekaragaman flora dan fauna.

Pemodelan perubahan penggunaan lahan yang mempertimbangkan interaksi yang rumit diantara penyebab sosio ekonomi dan kondisi biofisik dapat

digunakan untuk mengeksplorasi dinamika perubahan penggunaan lahan serta karakteristik pengorganisasian mereka sendiri (Baredo et al., 2003; Verburg et al., 2004). Pemodelan perubahan penggunaan lahan dengan mengidentifikasi fungsi dari kekuatan pendorong biofisik dan ekonomi merupakan salah satu teknik untuk

mengurai hubungan yang kompleks dan menghasilkan luas dan lokasi perubahan penggunaan lahan yang dapat diterima (Verburg et al., 1999).

Berbagai model perubahahan penggunaan lahan dari bidang yang berbeda

seperti model berbasis persamaan (Cromley and Hanink, 1999), model ekonometrika, model statistik empiris (Serneels and Lambin, 2001), model sistem spasial (Boumans et al., 2001), cellular automata dan model berbasis agen (Loibl

and Toetzer, 2003; Matthews, 2006) telah diterapkan secara luas untuk simulasi perubahan penggunaan lahan. Pendekatan tunggal yang sangat superior untuk

pemodelan perubahan penggunaan lahan belum ditemukan (Voinov et al., 2004). Pendekatan cellular automata sangat nyata menjadi satu dari metode yang paling

efektif untuk mengeksplorasi perubahan penggunaan lahan secara spasial melalui perhitungan keadaan berbasis piksel pada kondisi awal, kondisi piksel di sekitarnya, dan sekumpulan aturan transisi.

Kebutuhan ruang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk

dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, namun ruang memiliki daya dukung yang terbatas. Dengan demikian diperlukan rekomendasi penataan ruang yang selalu

sesuai dengan perkembangan, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam ruang itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut yang diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan maka diperlukan adanya perlindungan lingkungan, dimana setiap pembangunan yang

tengah berlangsung harus dapat mengedepankan keterbatasan dan kelebihan--kelebihan yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri. Sebagai proses pembangunan, penataan ruang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

melalui mobilisasi dan alokasi sumberdaya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, alat dan wujud distrbusi sumberdaya sesuai asas pemerataan, keberimbangan dan keadilan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,

Kemiskinan dan penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan menunjukan

bahwa penataan ruang belum mencapai tujuannya.

Keterkaitan dan kompleksitas kegiatan dan fungsi di kawasan perkotaan memerlukan model perencanaan penggunaan lahan yang dapat mengoptimalkan

pencapaian berbagai jasa ekosistem seperti air dan penyimpanan karbon, sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan lahan yang ada. Hal ini dikarenakan berbagai kepentingan terhadap lahan memiliki potensi konflik. Pendekatan model yang terintegrasi seperti optimasi dinamik melalui pendekatan sistem akan

mampu memberikan analisis yang komprehensif, sehingga memungkinkan pencapaian optimal berbagai tujuan penggunaan lahan.

Dengan demikian penelitian mengenai model perencanaan pemanfatan

ruang optimal dan berkelanjutan berbasis jasa eksosistem sesuai ketersediaan dan kebutuhan lahan di Pulau Dullah Kota Tual perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan spasial dan sistem dinamik yang dapat

memberikan arahan alokasi penggunaan lahan atau penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Kondisi sumberdaya alam daratan suatu pulau kecil, seperti sumberdaya

air tawar, ruang, vegetasi, tanah, kawasan pantai, marga satwa dan sumberdaya lainnya yang terbatas, tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi sehingga akan memaksa

terjadinya peningkatan penggunaan sumberdaya lahan dan menciptakan

kompetisi atau konflik diantara berbagai sektor dalam hal penggunaan lahan. Konsekuensinya adalah terjadi alih fungsi lahan yang meyebabkan pemanfaatan

sumberdaya yang tidak optimal. Perubahan penggunaan lahan menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari pergeseran alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan baru. Alih fungsi lahan sebagai konsekuensi dari perkembangan wilayah ditambah dengan inkonsistensi penataan ruang

kawasan mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti degradasi sumberdaya alam yang dapat menimbulkan bencana.

Proses perencanaan penggunaan lahan dan pembuatan keputusan

dinamik dan non linier yang mana melibatkan multi kriteria, multi tujuan dan multi

stakeholder. Kompleksitas, dinamik dan non linear dari satu pendekatan sistem yang dinamik untuk analisa keputusan dalam suatu kerangka spasial dapat menyediakan satu mekanisme efisien untuk mengeksplorasi masalah keputusan

yang kompleks.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menentukan alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan ketersediaan lahan, kebutuhan lahan dan manfaat jasa lingkungan air dan karbon melalui pendekatan spasial dan sistem

dinamik.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor utama apakah yang mempengaruhi deforestasi dan perubahan tutupan lahan pertanian?

2. Bagaimana model perubahan penggunaan lahan dengan metode Makov

Cellular Automata?

3. Bagaimana dampak perubahan penggunaan lahan tehadap jasa

ekosistem?

4. Bagaimana kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian uatam dalam penelitian ini adalah Menentukan alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan manfaat jasa ekosistem air dan karbon melalui

pendekatan spasial dan sistem dinamik. Tujuan tamabahan dari penelitian ini

adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi deforestasi dan

perubahan tutupan lahan pertanian.

2. Menyusun model perubahan penggunaan lahan dengan metode Makov

Chain Cellular Automata.

3. Menentukan dampak perubahan penggunaan lahan tehadap jasa

ekosistem.

4. Menentukan kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

dan pengendalian pemanfatan ruang di Pulau Dullah.

2. Sebagai alat bantu untuk mengurangi konflik lintas sektor dan stakeholder

dalam usulan kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang di Kota Tual Kepulauan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kota Tual sebagai kota kecil kepulauan memiliki potensi jasa ekosistem yang terbatas. Oleh karena itu pemanfaatan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecil memerlukan pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan.

Pembangunan sosial ekonomi, lingkungan dan dampak dari kebijakan berakibat pada tekanan penggunaan lahan. Adanya permintaan lahan (land

demand), perubahan penggunaan lahan menjadi suatu hal yang tidak bisa

dihindari sebagai akibat dari pergeseran alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan baru. Di sisi lain ketersediaan lahan (land supply) tetap dan terbatas.

Sistem perencaaan pemanfatan ruang di Pulau Dullah Kota Tual didasarkan pada kondisi ketersediaan lahan (supply land), potensi permintaan lahan (Land

demand) dan dan pemanfaatan lahan saat ini (land existing). Potensi supply

adalah kondisi sumberdaya alam kawasan baik secara fisik, kimia maupun biologi

dan mempunyai interaksi satu sama lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi permintaan lahan dipengaruhi oleh faktor biofisik dan sosial ekonomi lainnya yang dalam

perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam yang memadai

serta kebijakan pemanfaatan agar dapat terjamin kelestariannya. Jenis pemanfaatan ruang kawasan saat ini antara lain hutan, perkebunan, pertanian,

permukiman.

Aspek sosial ekonomi dan lingkungan, dan kondisi beberapa tahun sebelumnya serta kondisi pemanfaatan saat ini menjadi bahan pertimbangan dalam analisis dinamika penggunaan lahan. Analisis spasial perubahan

penggunaan lahan ini akan menghasilkan dinamika spasial perubahan penggunaan lahan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam alokasi lahan maka dilakukan penilaian

dan manfaat jasa lingkungan air dan karbon maka dilakukan analisis optimalisasi

alokasi pemanfaatan ruang. Alur dalam kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

1.6. Novelty

Novelty dalam penelitian ini mempertimbangkan ketersediaan lahan, kebutuhan lahan dan manfaat jasa ekosistem air dan karbon dalam optimasi

Gambar 1 Kerangka Pemikiran PENGGUNAAN LAHAN SAAT INI

1. Hutan Produksi

6. Kawasan Ko nserv asi

7. Kawasan Pe rmukiman, dll KOTA TUAL KEPULAUA N PEMANFATAN RU ANG

MODEL PERENCAN AAN PEMANFATAN RU ANG

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Definisi pulau secara umum menurut UNCLOS adalah suatu wilayah atau area tanah (daratan) yang terbentuk secara alami, dikelilingi air, yang berada di

atas muka air pada pasang surut tinggi (tidak boleh tenggelam jika air dalam keadaan pasang tertinggi). Hal ini dapat berupa area, populasi, kepadatan, indikator ekonomi misalnya PDB, karakteristik fisik dan geografi, atau kombinasinya. (Downes, 1988 dalam Srebrnik, 2004). Undang-Undang No. 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWK-PPK), menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km2

Stratford (2003) menambahkan bahwa pulau (kecil atau sangat kecil) peka terhadap perubahan budaya dan lingkungan eksternal. Selain itu terdapat pula batasan yang menyebutkan pulau kecil adalah pulau dengan luas 10 000

km

(dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan

ekosistemnya, yang pemanfaatannya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Hess (1990), Dahuri (1998), dan Bengen (2001) menyebutkan pulau kecil adalah

pulau yang berukuran kecil, yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga

mempunyai sifat insular. Daratan yang pada saat pasang tertinggi permukaannya ditutupi air tidak termasuk kategori pulau kecil.

2 atau kurang (Bell et.al. dalam Dahuri, 1998; UNESCO, 1994 dalam

Sugandhy, 1999; Hess, 1990). Batasan lain yang juga dipakai adalah pulau dengan luas 5 000 km2 (Falkland, 1995) atau dengan luas 2.000 km2

(Ongkosongo, 1998; Falkland, 1995). Untuk pulau sangat kecil dipakai ukuran luas maksimum 1 000 km2 dengan lebar kurang dari 3 km (Hehanusa, 1995; Falkland, 1995). UNESCO (1991) dalam Bengen dan Retraubun (2006) menyatakan pulau sangat kecil luasnya tidak lebih besar dari 100 km2

Pengertian pengelolaan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya

pulau-pulau kecil yang luas areanya ≤ 2.000 km

atau

lebarnya tidak lebih besar dari 3 km.

2

Dalam kaitannya dengan pengelolaan banyak faktor yang harus

diperhatikan seperti: pulau kecil secara fisik memiliki sumberdaya daratan (terestrial) yang sangat terbatas, habitatnya seringkali terisolasi dari habitat lain, area tangkapan air terbatas dan mempunyai lingkungan yang khusus dengan

proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen, secara ekologi memiliki kondisi yang sangat rentan, sehingga interaksi antara lahan dan perairan laut melalui proses hidrologis dan arus laut sebagaimana pergerakan biotanya, mempunyai karakteristik yang spesifik (Salm et al., 2000).

Menurut Adrianto (2004), dalam perspektif ekosistem wilayah pesisir, wilayah pulau-pulau kecil dapat dibagi menjadi beberapa sub wilayah yaitu : (1) wilayah

perairan lepas pantai (coastal offshore zone); wilayah pantai (beach zone); (3)

wilayah dataran rendah pesisir (coastal lowland zone); (4) wilayah pesisir pedalaman (inland zone). Selanjutnya dalam hubungannya dengan keterpaduan, pendekatan berbasis keberlanjutan sistem wilayah pesisir di pulau-pulau kecil

menjadi syarat mutlak pengelolaan lingkungan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil harus mempertimbangkan faktor keterpaduan antar komponen yang secara

riil tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang akan menjadi tercapainya keberlanjutan pembangunan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dari habitat lain sehingga membentuk kehidupan unik di pulau tersebut.

Retraubun (2005) menyatakan bahwa beberapa karakteristik pulau-pulau

kecil yang dapat menjadi kendala pengembangannya antara lain adalah: (1)

Ukuran yang kecil dan terisolasi menyebabkan sangat mahalnya sarana dan prasarana, serta minimnya sumberdaya manusia yang handal; (2) Kesulitan atau

ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan (dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi); (3) Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada pada akhirnya akan menentukan daya dukung suatu sistem pulau-pulau kecil dalam

menopang kehidupan manusia dan kegiatan pengembangannya; (4) Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada saling terkait satu sama lain secara erat. Keberhasilan usaha pertanian, perkebunan atau

kehutanan di lahan darat yang melupakan prinsip-prinsip ekologis, dapat mengancam industri perikanan pantai dan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil; dan (5) Budaya lokal yang kadangkala bertentangan dengan kegiatan

tidak sesuai dengan adat atau agama setempat.

2.2. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap sedangkan aktifitas manusia dan pesatnya perkembangan setiap hari sehingga kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi air serta kekayaan alam yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks konstitusional ini ruang harus

dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Ruang dalam wilayah nasional adalah wadah bagi manusia untuk

melakukan kegiatannya. Hal ini tidak berarti bahwa wilayah nasional akan habis

dibagi oleh ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan manusia (fungsi budidaya) akan tetapi harus dipertimbangkan pula adanya ruang-ruang yang mempunyai fungsi lindung dalam kaitannnya terhadap keseimbangan tata udara,

tata aiar, konservasi flora dan fauna serta kesatuan ekologi (Sugandhy,1999). Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang

beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk

mewujudkan tertib tata ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007.

Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan fungsi yang harus diemban oleh masing-masing ruang/kawasan. Fungsi suatu kawasan akan

diperoleh jika penyusunan rencana tata ruang sebagai tahap awal dari proses penataan ruang mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan dan ketersediaan lahan yang selanjutnya akan mendorong pembangunan berkelanjutan (Azhari, 2004). Menurut Rustiadi, et al., ( 2004 ), penataan ruang

pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Dengan memahaminya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah

kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang mempunyai tiga urgensi, yaitu:

1) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi), 2) alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan ), 3) keberlanjutan prinsip (sustainability).

Rustiadi, et al. (2006) menyatakan bahwa tata ruang merupakan wujud pola dan struktur pemanfaatan ruang merupakan wujud dan struktur

pemanfaatan ruang yang terbentuk secara alamiah dan sebagai wujud dari hasil pembelajaran (learning process). Selanjutnya proses ‘pembelajaran’ tersebut

merupakan rangkaian siklus tanpa akhir berupa pemanfaatan, monitoring, evaluasi, tindakan pengendalian, perencanaan (untuk memperbaiki dan mengantisipasi masa depan), pemanfaatan dan seterusnya yang disebut

penataan ruang. Menurut Rustiadi et al. (2006) bahwa perencanaan tara ruang

dapat diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan produktifitas ruang didalam

memilih cara yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga rencana tata ruang dapat merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk masyarakat setempat.

Perencanaan tata ruang yang terintegrasi antar daerah dalam satu ekosistem dimaksudkan agar keseimbangan (dalam bentuk ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan) dapat diwujudkan dalam satu kesatuan ekosisistem,

memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari impelementasi rencana tata

ruangnya terhadap wilayah hilir (Dardak, 2005)

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan

dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan

tetap harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang

(Dardak, 2005). Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk

mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi dan penertiban terhadap

ruang (Dardak, 2005).

2.3. Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan didefinisikan sebagai lahan dimana ekstraksi sumberdaya alam terjadi (dapat terjadi) seperti hutan, bahan tambang, atau pertanian (Lovering et al, 2001). Dengan demikian pengertian sumberdaya lahan lebih luas daripada tanah, yaitu suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim,

topografi, tanah, hidrologi dan vegetasi dimana pada batas-batas tertentu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Menurut Jayadinata (1999),

konsep lahan atau tanah setidaknya mancakup (1) konsep ruang, (2) konsep

tanah, (3) konsep faktor produksi, (4) konsep situasi, (5) konsep properti dan (6) konsep modal. Selanjutnya menurut Sutawijaya (2004), tanah merupakan sumber daya yang menyediakan ruangan (space) yang dapat mendukung semua

kebutuhan makhluk hidup. Dikatakannya pula bahwa ruangan yang disediakan tersebut sangat terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah mempunyai

kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam memenuhi kebutuhan perumahan, pertanian, industri dan lain-lain. Hal inilah yang menuntut

perkembangan teoritis nilai tanah.

Guna lahan atau penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik secara permanen ataupun secara siklus terhadap sekumpulan

mencukupi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebendaan maupun spiritual

ataupun keduanya (Sugiharto, 2006). Menurut Hubacek and Vazquez (2002), guna lahan dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor. Kelompok pertama, terdiri dari

faktor fisik, biologi dan teknik mencakup kuantitas, alam, ketersediaan dan

karakteristik sumberdaya lahan, yang limit pastinya ditetapkan oleh apa yang dapat dilakukan operator dalam menggunakan sumber daya lahannya. Kelompok

kedua, institusi, sebagai the “rules of the game” di masyarakat, membatasi orang

dan secara tidak sadar menentukan kebiasaan orang dalam berinteraksi. Dan kelompok ketiga, secara terbatas merupakan kekuatan ekonomi, supply dan

demand, sebagai pembentuk guna lahan dewasa ini. Sedangkan Jayadinata (1999) menyatakan bahwa faktor yang menjadi penentu dalam pola guna lahan

adalah (1) perilaku masyarakat (social behavior) dan (2) faktor ekonomi.

Supply lahan dalam pandangan fisik selalu dipertimbangkan sebagai hal

yang tetap dan terbatas. Namun supply lahan secara ekonomi tergantung pada

supply fisik, faktor kelembagaan, ketersediaan teknologi, dan lokasinya. Supply

ekonomi mungkin dibatasi sebagai unit lahan yang memasukan kekhususan

dalam merespon terhadap rangsangan, seperti harga dan kelembagaan. Pemilik lahan dalam menentukan tipe dan intensitas penggunaan lahannya tergantung

pada harga lahan yang akan diperoleh per hektar. Dewasa ini supply lahan menggambarkan praktek utilisasi, ketersediaan ekonomi sekarang, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan demand (Hubacek and Vazquez,

2002).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada saat supply masih cukup luas, maka

demand menjadi tidak terbatas. Menurut Hubacek dan Vazquez (2002), demand

lahan dibedakan atas dua kategori yang berbeda yakni direct demand dan

derived demand. Direct demand lahan dikatakannya sebagai demand lahan yang digunakan langsung untuk konsumsi lahan, diarahkan oleh sinyal pasar bahwa konsumer menjadi land user, seperti petani, yang memberikan kepuasan

terhadap demand bagi barang dan jasa sekarang. Namun demand kedua yakni

derived demand, yang merupakan demand secara umum dimana konsumen

meminta produk, sementara produser men-supply lahan sebagai faktor produksi.

Mekanisme supply dan demand tersebut akan menentukan pola penggunaan lahan. Menurut Sugiharto (2006), pola guna lahan secara fisik yang dimaksud adalah upaya dalam meningkatkan pemanfaatan, mutu, dan penggunaan lahan

sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan usaha secara

optimal ditinjau dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, fisik, dan secara hukum.

2.4. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan diartikan s ebagai s uatu pros es

perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari

adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang baik untuk tujuan komersial maupun industri. Kim et al. (2002) memandang perubahan penggunaan lahan sebagai

suatu sistem yang sama dengan ekosistem. Hal ini disebabkan pada satu kasus dalam s ebuah s is tem dim ana penam bahan populas i beberapa s pes ies bias anya menimbulkan kerusakan kepada spesies lainnya.

Barlowe (1986) m enyatakan bahwa dalam m enentukan penggunaan

lahan terdapat tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan yaitu : faktor fisik lahan, faktor ekonomi dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat juga akan mempengaruhi pola penggunaan

lahan. Bila dicermati secara seksama, faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah peningkatan penduduk s edangkan perkembangan ekonomi adalah faktor turunannya. Pertambahan jumlah penduduk berarti pertam bahan terhadap m akanan dan kebutuhan lain

yang dapat dihasilkan oleh sumberdaya lahan. Permintaan terhadap hasil-hasil pertanian meningkat dengan adanya pertambahan penduduk. Demikian pula

permintaan terhadap hasil nonpertanian seperti kebutuhan perum ahan dan

sarana prasarana wilayah. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan material ini cenderung menyebabkan persaingan dalam penggunaan lahan.

Perubahan penggunaan lahan dalam pelaks anaan pem bangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk

memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya dan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Barredo et al. (2003) menyatakan

bahwa terdapat lima penyebab perubahan penggunaan lahan dalam suatu aktifitas perkotaan yaitu karakteristik lingkungan, karakteristik ketetanggaan lokal, kebijakan perencanaan kota dan wilayah, karakteristik spasial kota seperti

pembangunan wilayah dan sistem politik. Sementara itu Mc Neil et al. (1998)

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan pengunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan. Pertumbuhan

ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah m erupakan c erm inan upaya m anusia dalam memanfaatkan dan mengelola sum berdaya lahan yang akan m em berikan

pengaruh terhadap manusia itu sendiri dan kondisi lingkungannya.

2.5. Perencanaan Penggunaan Lahan

Lahan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sedemikian pentingnya

nilai lahan, hingga seringkali muncul konflik di antara berbagai stakeholders yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Potensi penggunaan lahan sangat beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, kehutanan dan perlindungan alam serta industri dan perkotaan. Pengambilan

keputusan yang tepat dalam pemanfaatan lahan seringkali menjadi persoalan penting dalam masyarakat modern (Verheye, 1997).

Perencanaan penggunaan lahan (land-use planning) merupakan sebuah

proses yang mencakup penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan, identifikasi beberapa alternatif penggunaan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam rangka menetapkan opsi penggunaan lahan terbaik.

Perencanaan penggunaan lahan selalu berhubungan dengan beberapa aktivitas seperti penetapan penggunaan lahan untuk masa yang akan datang (physical planning), peningkatan kondisi fisik lahan (land development) dan penetapan

metode pengelolaan lahan (land management) (van Lier, 1998). Aktivitas ini

menurut Johnsons and Cramb (1996) membutuhkan informasi yang tepat yang terkait dengan aspek biofisik, ekonomi dan sosial. Perencanaan tidak akan berhasil mencapai tujuan (societal goals) yang diinginkan tanpa dukungan data

yang akurat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perencanaan penggunaan lahan menempati posisi yang sangat sentral. Perencanaan penggunaan lahan selalu dihadapkan pada dua dimensi yang saling bertentangan, yaitu konservasi

kedua kepentingan yang saling bertentangan ini harus disatukan. Menanggapi

tantangan tersebut, van Lier (1998) optimis akan tetap bisa dilaksanakan apabila para pelaku ekonomi merasa diri sebagai bagian dari lingkungan sehingga kesejahteraan ekonomi tidak akan pernah bisa dicapai tanpa langkah-langkah

nyata perlindungan terhadap lingkungan dan basis sumberdaya yang ada. Demikian juga perlunya penanaman kesadaran bahwa keuntungan ekonomi jangka panjang hanya dapat diraih apabila tercipta keseimbangan lingkungan dan sumberdaya secara dinamik. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

juga diperlukan sebagai prasyarat bagi terciptanya keseimbangan lingkungan dan sumberdaya.

Van Lier (1998) mengusulkan konsep spasial untuk menjembatani

kesenjangan antara kepentingan konservasi dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan. Konsep ini didekati dari 3 subkonsep, yaitu konsep integrasi vs segregasi (integration vs segregation

concept); konsep kerangka kerja (framework concept); dan konsep jaringan ekologi (ecological network concept). Konsep integrasi berbasis landscape

ecology. Beberapa tipe penggunaan lahan (misalnya pertanian, infrastruktur,

outdoor recreation dan lalu lintas) direncanakan dan dikembangkan dengan tetap

menjaga fungsi ekologi wilayah. Konsep kerangka kerja didasarkan pada pemahaman tentang adanya perbedaan antara bagian wilayah yang berdinamika tinggi (misalnya pertanian, rekreasi, permukiman dan transportasi) dengan

bagian wilayah yang berdinamika rendah (misalnya ekosistem alami). Konsep ini

melakukan koreksi melalui segregasi spasial terhadap lahan dengan penggunaan intensif (intensively-used lands) yang memerlukan lay-out dan

pemanfaatan yang fleksibel pada satu sisi, dan lahan dengan penggunaan ekstensif yang memerlukan stabilitas pada sisi lain. Konsep jaringan ekologi merupakan sebuah konstelasi elemen-elemen landscape yang bersifat fungsional dalam konteks dispersi spesies di dalam landscape yang

bersangkutan. Jaringan ekologi membuat hubungan antara wilayah inti (core regions), wilayah pengembangan (nature development regions), dan

wilayah-wilayah penghubung (connecting areas).

2.6. Kesesuaian Lahan

sebidang lahan. Kegiatan pembangunan yang mendatangkan keuntungan

ekonomi yang lebih besar atau dari sudut pandang politik lebih penting, akan menggeser kegiatan pembangunan yang kurang menguntungkan atau kurang penting dari segi politik. Hal ini jika dibiarkan dapat mengarah pada pola sebaran

kegiatan yang secara ekonomi paling menguntungkan, namun belum tentu menguntungkan atau bahkan merugikan dari segi lingkungan (Wiradisastra 1989).

Sebagaimana diketahui, penggunaan lahan membutuhkan persyaratan

yang berbeda-beda. Hal ini menjadi dasar pentingnya mengetahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk berbagai penggunaan dalam

perencanaan penggunaan lahan, yang dapat dilakukan melalui evaluasi lahan.

Selain bermanfaat untuk menentukan kelas kesesuaian/kemampuan lahan, evaluasi lahan juga penting untuk memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari perubahan penggunaan lahan yang akan dilakukan (Hardjowigeno dan

Widiatmaka, 2007; Sitorus, 1998). Evaluasi lahan merupakan proses memperbandingkan antara kualitas lahan dengan persyaratan dari penggunaan

lahan yang spesifik dan sebagai hasilnya harus memberikan pilihan penggunaan lahan yang sesuai dengan segala pertimbangannya (FAO, 1976).

Klasifikasi kemampuan atau kesesuaian lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesesuaian atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007; Sitorus, 1998). Istilah kemampuan

lahan digunakan oleh Soil Conservation Service, USDA, sebagai cara

pengharkatan tanah ke dalam delapan kelas kemampuan lahan. Dalam sistem ini, lahan dikelompokkan terutama atas dasar kemampuannya untuk

memproduksi tanaman pertanian dan rumput makanan ternak, tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu panjang (Klingiebiel and Montgomery, 1961). Sedangkan menurut FAO (1976), istilah kesesuaian dan kemampuan lahan mempunyai arti yang sama sehingga dapat saling

dipertukarkan dan selanjutnya memperkenalkan istilah evaluasi lahan. Namun demikian, pengertian yang umum dianut saat ini adalah bahwa kemampuan lahan berarti potensi untuk penggunaan pertanian secara umum, sedangkan

kesesuaian lahan berarti potensi lahan untuk macam/ jenis penggunaan tertentu.

2.7. Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Cellular

Automata

Hukum geografi pertama dinyatakan Tobler (1970) bahwa “setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki

keterkaitan lebih dari lainnya”. Keterkaitannya dengan data ras ter, Vliet

(2008) m enyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan dalam suatu grid

ditentukan oleh penggunaan lahan dan karakteristik ketetanggaan grid

terdekat disekitarnya (neighbourhood). Pengaruh ketetanggaan dari

penggunaan lahan melekat dalam constrained cellular automata (CA) yang didasarkan atas model perubahan penggunaan lahan sebelumnya dan pengaruh dari penggunaan lahan tetangganya (Verburg et al., 2004). Model CA

seringkali digunakan untuk model perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan kota (urban growth) dimana s aat ini m odel CA telah digunakan sebagai alat untuk m endukung perenc anaan penggunaan lahan dan

analisis kebijakan (Barredo et al., 2003).

CA pertama kali diperkenalkan oleh Ulam dan Von Neuman pada tahun 1940 yaitu membuat kerangka kerja formal untuk meneliti perilaku sistem yang

kompleks. CA adalah model dinamik dari interaksi lokal antar sel pada grid yang

teratur (Hand, 2005). CA juga didefinisikan sebagai grid dua dimensi dimana nilai sel merepresentasikan penggunaan lahan, s edangkan perubahan penggunaan lahannya tergantung aturan (rule) yang mempertimbangkan

penggunaan tetangganya (Manson, 2001).

Model CA bersifat dinamik, unitnya berupa ruang diskrit (piksel) dan

merupakan fungsi waktu serta dapat diperbaiki (update) secara serentak.

Komponen utama CA adalah sel (cell), state, aturan atau fungsi perubahan (transition rule or transition function) dan ketetanggaan (Chen et al. 2002). Skenario perubahan penggunaan lahan pada setiap piksel tergantung pada kesesuaian lahannya, penggunaan lahan periode sebelumnya dan lahan

tetangganya.

2.8. Alokasi Pemanfaatan Ruang

Menurut UU. No. 26 Tahun 2007, alokasi pemanfaatan ruang (pola ruang) adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi

Secara umum, perencanaan pola pemanfaatan ruang adalah suatu proses

penyusunan rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, manusia, dan kualitas pemanfaatan ruang, yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terbagi dalam berbagai

kegiatan. Perencanaan pola pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikat semua pihak (Darwanto, 2000).

Rencana pola pemanfaatan ruang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk alokasi pemanfaatan ruang pada dasarnya

dapat berupa alokasi letak, luas dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas

kegiatan) yang direncanakan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan (Darwanto, 2000). Menurut Sugandhy (1999), dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, perlu dikembangkan pola pemanfaatan

ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tatanan lingkungan yang harmonis dan dinamis serta

ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Alokasi pemanfaatan ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan

wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya.

Menurut Hardjowigeno dan Nasution (1990), pendekatan perencanaan

alokasi pemanfaatan ruang melalui perencanaan tata guna lahan dapat

dilakukan dengan cara penilaian terhadap lahan dan komponen-komponennya, seperti tanah, iklim dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu

berubah menurut waktu dan ruang. Konsep perencanaan tata guna lahan harus mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kemampuan teknis, tenaga kerja serta modal yang dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat. Suatu tata guna lahan yang terencana harus dapat diimplementasikan/ditetapkan, dapat

diterima oleh masyarakat setempat, dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup atau tingkat pendapatan masyarakat (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Darwanto (2000), menekankan pada adanya kaitan antara tiga proses yang saling bergantungan dalam penentuan lokasi pemanfaatan ruang. Pertama, proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan

yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat untuk

bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Ketiga, dalam proses pengadaan dan pengalokasian pemanfaatan ruang ini, kaitan antara bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas dilakukan, dengan bagian-bagian

atas ruang (angkasa) serta kebagian dalam yang mengandung berbagai sumberdaya perlu dilihat dalam wawasan yang integratif.

Di dalam alokasi lahan memungkinkan pola penggunaan lahan dianalisis untuk memilih pencapaian tujuan khusus yang terbaik. Teknik yang umum yang

diterapkan untuk mengalokasikan penggunaan lahan adalah (1) berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, (2) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, (3)

alokasi berdasarkan analisis sistem, (4) sistem pakar, (5) metode evaluasi multi

kriteria dan (6) pemrograman matematik (7) model simulasi spasial yang sering diintegrasikan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Alokasi penggunaan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan adalah cara yang paling praktis

karena penentuan kelas-kelas kemampuan lahan hanya didasarkan pada kondisi faktor-faktor biofisik suatu kawasan. Metode ini sangat sedikit atau kurang sekali

mempertimbangkan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi penggunaan lahan (Vink, 1975).

Pendekatan alokasi lahan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi pernah dikemukakan oleh Gregory (1955) dan Valdepenas (1969) dalam

Balangue (1988). Melalui penggunaan teori produksi gabungan (joint production)

dalam model grafik dua dimensi, dapat ditentukan satu pilihan antara hutan untuk

single-use atau multiple-use. Menurut Gregory, masalah alokasi terletak pada

posisi expantion path yang digambar melalui satu kumpulan grafik isocost dan

isorevenue. Jika expantion path letaknya dekat dengan axis penggunaan lahan

single use, keputusannya adalah lahan hutan single-use lebih dominan dari

multiple-use. Sebaliknya jika expantion path lebih dekat dengan axis lahan

multiple-use, maka penggunaan lahan yang dominan adalah jenis penggunaan

hutan multiple-use. Jika expantion path lokasinya tepat ditengah-tengah kedua axis, keputusannya adalah penggunaan lahan hutan sama baiknya.

Balangue (1988) menggunakan kriteria ekonomi (total net return) untuk

memecahkan kombinasi alokasi lahan untuk menghasilkan kayu dengan lahan untuk menghasilkan ternak. Secara grafik digambarkan sekumpulan isocost dan

isorevenue untuk beberapa tingkat biaya dan kombinasi optimum produknya

biaya dari pendapatan kotor. Akhirnya tingkat biaya yang menghasilkan

pendapatan bersih tertinggi dikatakan sebagai tingkat biaya dan aktivitas produksi paling efisien secara ekonomi.

Alokasi lahan hutan dengan prinsip ekonomi ini mempunyai kelemahan

karena tidak semua hasil dari hutan dapat dihitung secara ekonomi dengan nilai uang. Net return yang hanya didasarkan pada kuantifikasi tujuan (target), output dan input secara moneter belum tentu mencerminkan net benefit yang sebenarnya (Balangue, 1988). Pendekatan analisis sistem untuk alokasi

penggunaan lahan dimulai dengan mengidentifikasi sistem dan subsistem yang ada di daerah studi. Setiap elemen dari sistem yang ada dianalisis sesuai

dengan fungsinya dan keterkaitannya dengan unsur lainnya. Pendekatan ini

biasanya memerlukan masukan dari berbagai disiplin ilmu sehingga tim perencanan biasanya terdiri dari latar belakang yang berbeda. Setiap alternatif penggunaan lahan dievaluasi dengan menggunakan kriteria-kriteria ekologis,

ekonomis, sosial budaya dan mungkin juga politik. Jenis penggunaan lahan yang mempunyai nilai positif tertinggi dalam hal kualitas hidup akan dialokasikan di

daerah studi (Soerianegara, 1977). Pendekatan analisis sistem ini juga dapat dikombinasikan dengan metode lainnya seperti dengan metode pemrograman

matematik (Soemarno, 1991).

Penggunaan pemrograman matematik seperti linear programming, goal

programming, STEP method sangat berguna dalam memecahkan permasalahan

alokasi jenis-jenis penggunaan lahan. Problem alokasi sumberdaya muncul

apabila terdapat sejumlah aktivitas yang harus dilakukan dan terdapat keterbatasan (kendala), baik dalam jumlah ketersediaan sumberdaya maupun

dalam cara dan waktu penggunaannya. Dalam kondisi seperti ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah mengalokasikan sumberdaya yang tersedia kepada aktivitas-aktivitas yang ada secara optimal. Permasalahan pengalokasian sumberdaya untuk mencapai kondisi optimal ini dicakup dalam teknik-teknik

optimalisasi dengan menggunakan beberapa model matematika dan simulasi (Jeffers 1978; Soemarno 1991). Optimalisasi mengisyaratkan upaya penemuan nilai maksimal atau minimal dari beberapa fungsi matematis dengan jalan

menetapkan harga bagi peubah-peubah yang dapat dikendalikan hingga batas-batas tertentu. Maksimalisasi merupakan proses penemuan nilai maksimal dari suatu fungsi tujuan, sedangkan minimalisasi merupakan proses penemuan nilai

pengalokasian sumberdaya lahan pertanian yang menghadapi beberapa

kendala.

Seringkali juga mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang mampu meningkatkan keluaran yang diinginkan dari suatu sistem dengan jalan

memodifikasi struktur sistem atau mengubah cara pengelolaan sistem yang ada. Hal ini merupakan alasan utama bagi penggunaan model-model yang memungkinkan kita untuk mengungkapkan dan menelaah konsekuensi--konsekuensi dari perubahan tersebut. Penggunaan model program linear untuk

menyelesaikan permasalahan menghendaki beberapa persyaratan dan asumsi. Lima macam persyaratannya adalah : adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya

alternatif kombinasi aktivitas yang dapat saling diperbandingkan, rumusan

kuantitatif (model matematik), sumberdaya yang terbatas, dan keterkaitan peubah (hubungan fungsional). Sedangkan lima macam asumsi yang harus dipenuhi adalah : linearitas, proporsionalitas, aditivitas, kontinuitas (divisibilitas),

dan deterministik (Nasendi dan Anwar, 1985).

Apabila suatu permasalahan mempunyai tujuan lebih dari satu (bertujuan

ganda) dan tidak saling menenggang, maka model program linear harus dimodifikasi. Hasil modifikasi ini disebut Program Tujuan Ganda (PTG) atau Goal

Programming atau Multiple Objective Goal Programming (Budiharsono, 2005).

Pada dasarnya analisis PTG ini bertujuan untuk meminimalkan simpangan (deviasi) terhadap berbagai tujuan, sasaran atau target yang telah ditetapkan

dengan usaha yang dapat ditempuh untuk mencapai target atau tujuan tersebut

secara memuaskan sesuai dengan kendala yang ada. Sehingga dengan prosedur analisis ini dapat dicoba untuk mendeteksi sedekat mungkin

target-target tersebut sesuai dengan skala prioritasnya.

2.9. Pengambilan Keputusan Multi Kriteria

Salah satu metode yang sudah banyak digunakan, dikembangkan dan diakomodasikan untuk menghadapi berbagai kriteria yang ada dalam

pengambilan keputusan tanpa melakukan konversi pada unit pengukuran adalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Analisis multi kriteria ini

memerlukan sejumlah pendekatan dengan terlebih dahulu menghitung banyak kriteria untuk membentuk struktur dan proses pengambilan keputusan. Untuk mendukung analisis ini ada beberapa software yang digunakan yaitu simple multi

(VISA). Untuk analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan SIG, umumnya

menghasilkan sejumlah pilihan yang mudah. Pada penelitian ini kriteria pilihan terdiri dari kategori yang sangat sesuai sampai yang tidak sesuai dari masing-masing peruntukannya dan terdapat sumber yang terbatas sehingga harus dibuat

daftar prioritas. Mencari prioritas mana yang terbaik, SIG mempunyai kemampuan yang terbatas, yaitu kelemahan dalam penentuan prosedur pendukung keputusan (Subandar, 1999). Selanjutnya dikatakan juga bahwa SIG mempunyai kekurangan dalam kemampuan menganalisa model dan sulit

mengakomodasi variasi dalam konteks proses pembuatan keputusan (spatial

decision). Dalam mengelola suatu sumberdaya alam, seorang pengelola harus

membuat keputusan spasial pada lokasi sumberdaya alam seperti penggunaan

lahan, kesesuaian lahan berdasarkan alternatif yang mudah. Keputusan biasanya akan sulit karena pembuat keputusan menganggap dampak alternatif dalam dimensi yang banyak.

Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam adalah masalah yang multi kriteria dan multi objektif dan diperlukan suatu teknik evaluasi

yang saling berhubungan untuk mendukung proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Teknik MCDM merupakan suatu teknik

yang cukup baik diterapkan karena bertujuan dalam mengakomodasi proses seleksi yang melibatkan beragam kriteria (multi criteria) dalam pemilihan alternatif (Gumbriech, 1996).

Teknik MCDM ini akan lebih luas penerapannya bila dikombinasikan

dengan SIG. Penerimaan teknik ini pada beberapa bidang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti :

a) Teknik MCDM memiliki kemampuan dalam menangani jenis data yang bervariasi (kuantitatif, kualitatif dan data campuran) dan pengukuran yang

intangible.

b) Teknik MCDM dapat mengakomodasi perbedaan yang diinginkan dalam

penentuan kriteria ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

c) Skema bobot yang bervariasi menghadirkan prioritas yang berbeda atau pandangan dari stakeholders yang berbeda, dapat diterapkan MCDM.

d) Teknik MCDM tidak membutuhkan penentuan nilai ambang seperti pada operasi overlay sehingga kehilangan informasi yang dihasilkan tidak terjadi akibat penurunan skala dari variabel continue pada skala nominal.