POSISI PENGINDERAAN JAUH DALAM PERKEMBANGAN ILMU

GEOGRAFI

Projo Danoedoro

Jurusan Sains Informasi Geografis dan Pengembangan Wilayah

PENGANTAR

Diskusi tentang perkembangan ilmu geografi pada tingkat nasional maupun internasional biasanya didominasi oleh perkembangan pemikiran di bidang geografi manusia (Danoedoro, 2006). Dinamika yang tinggi di bidang geografi manusia sebenarnya wajar, karena antarmuka geografi manusia dengan ilmu-ilmu sosial yang begitu kaya akan paradigma juga relatif luas. Dengan demikian, perkembangan pemikiran yang ada di bidang ilmu-ilmu sosial juga memberikan pengaruh cukup besar dalam perkembangan geografi (Holt-Jensen, 1999; Montello dan Sutton, 2006). Di sisi lain, diskusi perkembangan ilmu geografi tidak banyak memberi ruang pada perdebatan mengenai perkembangan paradigma di bidang geografi fisik. Seperti halnya ilmu-ilmu alam yang mapan, misalnya fisika, kehadiran paradigma baru dipandang sebagai kelengkapan dalam memahami fenomena lain yang tidak bisa diselesaikan dengan paradigma lama. Holt-Jensen (1999) menyebut geomorfologi sebagai salah satu paradigma dalam geografi –bukan sekadar sub-disiplin—yang tetap bertahan dalam jangka panjang.

Perlu dicatat bahwa hingga pertengahan dekade 1980-an, kebanyakan tulisan mengenai perkembangan ilmu geografi oleh jarang sekali secara eksplisit menyebutkan kontribusi bidang-bidang teknis dalam geografi, seperti misalnya kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis yang pada saat itu memang masih dalam tahap perkembangan awal. Ada dua alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, kebanyakan geografiwan penulis sejarah perkembangan ilmu dan filsafat geografi berlatar-belakang keahlian geografi manusia atau geografi umum (misalnya Johnston, 1991; Holt-Jensen, 1999). Kedua, kartografi dan penginderaan jauh masih dipandang sebagai sekadar alat (tools) dalam kajian geografis, bahkan oleh bidang geografi fisik sekalipun, dan perkembangan bidang-bidang tersebut sering dipandang belum mampu memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan geografi. Baru pada akhir dekade 1980-an, sub-sub bidang kajian pemetaan dipandang telah menunjukkan perkembangan yang konvergen untuk membentuk bidang kajian baru yang disebut dengan sains informasi geografis (Goodchild, 1992).

Tulisan pendek berikut ini mencoba untuk memberikan tinjauan singkat mengenai kontribusi sains informasi geografis, khususnya penginderaan jauh, dalam perkembangan ilmu geografi. Secara spesifik, ulasan ini diberikan melalui perspektif yang bersifat positivistik, sesuai dengan karakter natural dari bidang kajian penginderaan jauh.

PERUBAHAN STRUKTUR INTERNAL GEOGRAFI DAN POSISI GEOGRAFI TEKNIS

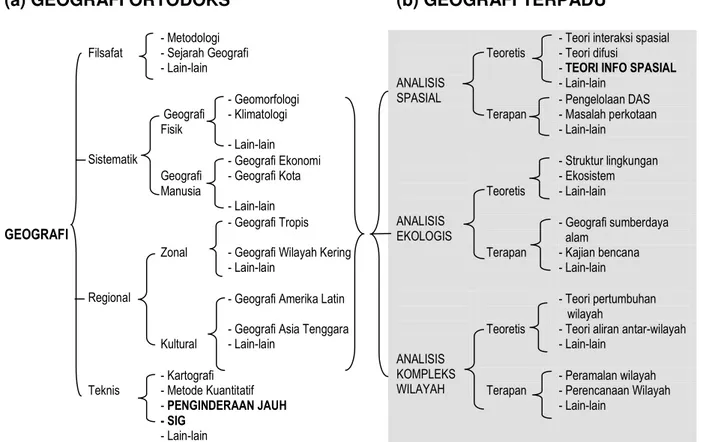

Hagget (1983) menawarkan gagasannya mengenai geografi sebagai suatu sintesis modern, antara lain dengan cara mengubah ‘taksonomi’ geografi (yang disebutnya sebagai geografi ortodoks) menjadi suatu geografi terpadu yang melibatkan tiga macam pendekatan analitis. Di dalam geografi ortodoks, terlihat pembidangan geografi melalui pengelompokan utama berupa filsafat geografi, geografi sistematik, geografi regional, dan geografi teknis. Pada setiap kelompok utama terdapat sub-sub disiplin. Contohnya, geografi sistematik terbagi menjadi geografi fisik dan geografi manusia, yang masing-masing dirinci lagi menjadi topik-topik kajian yang lebih spesifik seperti misalnya geomorfologi, klimatologi, geografi ekonomi, geografi kota dan sebagainya. Dengan mengubah struktur internal ini menjadi geografi terpadu, maka yang muncul kemudian adalah tiga pendekatan yang menjadi ciri utama geografi, yaitu pendekatan keruangan (spasial), ekologis, dan kompleks wilayah. Gambar 1 menyajikan rincian dari penjelasan ini.

(a) GEOGRAFI ORTODOKS (b) GEOGRAFI TERPADU

- Metodologi - Teori interaksi spasial - Sejarah Geografi - Teori difusi

Filsafat

- Lain-lain

Teoretis

- TEORI INFO SPASIAL - Lain-lain

- Geomorfologi - Pengelolaan DAS - Klimatologi - Masalah perkotaan Geografi Fisik - Lain-lain ANALISIS SPASIAL Terapan - Lain-lain

- Geografi Ekonomi - Struktur lingkungan - Geografi Kota - Ekosistem Sistematik

Geografi Manusia

- Lain-lain

Teoretis - Lain-lain

- Geografi Tropis - Geografi sumberdaya alam

- Geografi Wilayah Kering - Kajian bencana Zonal - Lain-lain ANALISIS EKOLOGIS Terapan - Lain-lain - Geografi Amerika Latin - Teori pertumbuhan

wilayah

- Geografi Asia Tenggara - Teori aliran antar-wilayah Regional

Kultural - Lain-lain

Teoretis

- Lain-lain - Kartografi - Peramalan wilayah - Metode Kuantitatif - Perencanaan Wilayah

GEOGRAFI Teknis - PENGINDERAAN JAUH - SIG - Lain-lain ANALISIS KOMPLEKS WILAYAH Terapan - Lain-lain

Gambar 1. Struktur internal geografi (Hagget, 1983). Penulis menambahkan penginderaan jauh dan SIG pada geografi ortodoks, dan teori informasi spasial pada geografi terpadu

Pada Gambar 1 tersebut terlihat bahwa bidang-bidang dalam geografi ortodoks yang mengalami ‘peringkasan’ menjadi geografi terpadu hanyalah geografi sistematik dan geografi regional. Dikotomi sistematik-regional (atau topikal-regional) merupakan salah satu model

tradisi dikotomis yang banyak dianut oleh lembaga penyelenggara pendidikan geografi di masa lalu, di samping dikotomi geografi fisik-geografi manusia (Danoedoro, 2006). Sementara itu, filsafat geografi dan geografi teknis tetap dibiarkan ‘menggantung’. Di sisi lain, di dalam geografi terpadu terdapat berbagai pendekatan analitis yang masing-masing dirinci ke dalam dua macam perspektif: teoretis dan terapan. Pada skema geografi terpadu ini pun tidak ada penjelasan dari Hagget, di mana posisi kajian geografi teknis.

Apabila sains informasi geografis sebagai bidang kajian yang relatif baru hendak dicari relevansinya dalam struktur internal geografi terpadu ini, maka penulis berpendapat bahwa tempat yang paling tepat ialah pada perincian pendekatan analitis yang digunakan, yaitu pada pendekatan spasial dan lebih khusus lagi pada pengembangan pendekatan spasial-teoretis. Rincian analisis spasial teoretis lain sebagai tambahan misalnya adalah teori informasi spasial, yang menjadi salah satu inti (core) dalam bidang kajian sains informasi geografis (Longley et al., 2005).

PENGINDERAAN JAUH: SAINS ATAU BUKAN?

Penginderaan jauh telah lama dipandang sebagai bidang kajian ‘pinggiran’ dalam lingkungan geografi. Seperti halnya kartografi yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk dapat diakui sebagai suatu bidang ilmu tersendiri atau sub-disiplin dalam geografi (khususnya geografi teknis), penginderaan jauh dalam waktu cukup lama hanya dipandang sebagai alat bantu analisis dalam geografi, dan di dalam dirinya sendiri tidak terdapat suatu ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa bidang pengetahuan ini dapat dikategorikan sebagai sains. Paragraf-paragraf berikut ini mecoba mendudukan penginderaan jauh sebagai suatu bidang pengetahuan ilmiah atau sains.

Jensen (2007) mendefinisikan sains sebagai suatu bidang pengetahuan manusia yang menaruh perhatian besar terhadap berbagai fakta yang dirangkum bersama-sama melalui suatu serangkaian aturan (rules/principles). Ilmuwan menemukan dan menguji berbagai fakta dan aturan melalui metode ilmiah, yaitu suatu sistem terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sains meliputi (a) matematika dan logika, (b) ilmu-ilmu fisikal (physical sciences), dan (c) ilmu-ilmu sosial. Jensen juga menyebutkan bahwa kadangkala matematika dan logika tidak dipandang sebagai sains, melainkan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah di bidang sains; misalnya untuk menghitung, mengelompokkan, berpikir secara sistematis, dan menguraikan secara tepat. Dalam banyak hal, status perkembangan suatu sains diindikasikan oleh penggunaan matematika di dalamnya.

Zen (1979) mengemukakan ciri-ciri agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai sains, melalui cara pandang yang positivistik. Menurut Zen, sains merupakan bidang pengetahuan yang melakukan eksplorasi ke alam materi. Sains juga memperhatikan keteraturan dalam fenomena kajian, dan mencoba untuk memformulasikannya. Selain itu, sains juga dapat dibedakan dari pengetahuan lain jika ditinjau dari mekanismenya untuk mampu menguji diri sendiri (self testing).

Jensen (2007) lebih lanjut berpendapat bahwa posisi penginderaan jauh dalam geografi juga serupa dengan posisi matematika dalam sains. Penginderaan jauh digunakan untuk

menganalisis data yang dikumpulkan melalui perekaman respons spektral obyek pada berbagai spektra panjang gelombang oleh sensor-sensor elektro-optis. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan spektral, spasial, dan temporal sekaligus, serta diterapkan untuk mengamati berbagai macam fenomena geografis seperti variasi penggunaan lahan, distribusi spasial berbagai kelompok sosial-ekonomi di wilayah kota dalam kaitannya dengan pola permukiman, kebakaran hutan, kerentanan banjir, dan sebagainya. Proses analisis ini dilakukan dalam keselarasan dengan bidang-bidang sains informasi geografis lainnya seperti kartografi, sistem informasi geografis (SIG), surveying, dan global positioning system (GPS) (Curran, 1987; Clarke, 2001; Longley et al., 2005). Sebagai sains, penginderaan jauh juga mempunyai mekanisme menguji diri sendiri, sehingga setiap konsep, teori, metode dan teknik yang ada di dalamnya akan dapat diuji dan diperbaiki untuk dapat menjawab kebutuhan nyata.

PARADIGMA GEOGRAFI DAN POSISI PENGINDERAAN JAUH

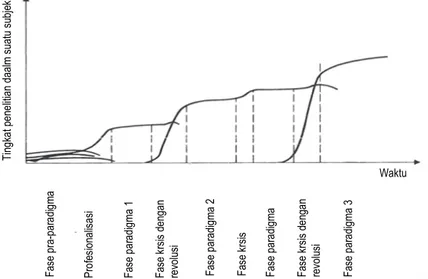

Paradigma merupakan suatu cara pandang atas suatu masalah yang dianut oleh sekelompok besar ilmuwan dan praktisi dalam kurun waktu tertentu, yang daripadanya diturunkan teori, metode dan teknik untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu lingkup bidang kajian disiplin tertentu. Kuhn (1962) mengemukakan bahwa perkembangan suatu disiplin biasanya diawali dengan fase pra-paradigma, di mana terdapat konflik antar aliran pemikiran yang berpusat di sekitar ilmuwan-ilmuwan tertentu. Holt-Jensen (1999) menyebutkan fase ini sebagai periode multi-paradigmatik. Fase kedua ialah profesionalisasi, di mana mulai terlihat fokus kajian dengan cara pandang yang hampir sama atas suatu masalah, yang diikuti dengan banyak publikasi. Fase ini kemudian berkembang menjadi fase paradigma 1, yang selanjutnya diikuti oleh adanya krisis keilmuan di mana paradigma yang dianut dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah baru yang berkembang, atau berhasil dikenali pada kurun waktu berikutnya. Fase paradigma 2 kemudian menyusul, dan menurunkan berbagai teori, metode dan teknik baru untuk menyelesaikan masalah baru tersebut. Krisis keilmuan 2 akan menyusul, diikuti oleh fase paradigma 3. Begitu seterusnya, seperti tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Interpretasi grafis atas model perkembangan suatu disiplin ilmu menurut Kuhn, yang diambil dari Hendriksen (1973, dalam Holt-Jensen, 1999).

T in gk a t p en e lit ia n d aa lm s ua tu s ub je k F as e p ra -p ar a di g m a P ro fe si on al is as i F as e p a ra di gm a 1 F as e pa ra di gm a 2 F as e p ar ad ig m a 3 F as e k rs is d en ga n re vo lu si F as e kr si s F as e p ar ad ig m a F as e k rs is d en ga n re vo lu si Waktu

Beberapa geografiwan seperti Bird (1977) --yang idenya selaras dengan filsuf Karl Popper-- mengkritik teori tentang paradigma ini, dan memandangnya seperti dogma sehingga perlu setiap saat direvolusi. Meskipun demikian, beberapa geografiwan lain menggunakan teori tentang paradigma dan revolusi keilmuan ini dalam menjelaskan perkembangan ilmu geografi. Hagget (1983) memandang paradigma sebagai supermodel, sementara Holt-Jensen (1999) memandang bahwa geografi sebelum pertengahan tahun 1850 masih pada tahap pra-paradigma. Salah satu paradigma geografi yang dipandang tetap bertahan hingga saat ini adalah geomorfologi dan determinisme, yang telah hadir dalam geografi sejak fase paradigma 1. Dalam perjalanan waktu paradigma determinisme pun tersisih, khususnya dalam kajian-kajian geografi manusia, dan digantikan oleh posibilisme serta paradigma lain.

Sebagai suatu paradigma (bukan sekadar sebagai sub-disiplin geografi), geomorfologi kemudian berkembang menjadi morfologi bentanglahan (landscape morphology), di mana penginderaan jauh banyak memanfaatkannya sebagai cara pandang atas berbagai fenomena geografis melalui citra, dan kemudian menyajikan informasinya dalam bentuk peta, untuk dikaji lebih lanjut. Holt-Jensen (1999) menegaskan proses ini dengan mengatakan bahwa “…we begin rather then end with maps, because it enables us to ask the geographical questions..”

Dewasa ini pemahaman mengenai cara ekosistem berfungsi dalam konteks spasial tidak bisa dilepaskan dari penginderaan jauh dan ekologi bentanglahan. Pemetaan penutup lahan, penggunaan lahan, dan ekosistem hampir selalu menggunakan penginderaan jauh karena alasan efisiensi waktu, akses dan akurasinya, khususnya untuk lingkup observasi yang relatif luas. Ekologi bentanglahan yang dilandasi oleh paradigma morfologi bentanglahan memandang bahwa ada kesatuan antara elemen-elemen biofisik yang ada di permukaan bumi yang menghasilkan pola tertentu. Penginderaan jauh menggunakan cara pandang ini untuk menerapkan pendekatan holistik (Skidmore, 1997), yaitu dengan mengklasifikasi kenampakan bentanglahan yang terekam pada citra menjadi satuan-satuan pemetaan, dan mengasumsikan bahwa di dalam setiap satuan terdapat karakteristik bentanglahan yang relatif homogen dalam ruang; misalnya vegetasi, tanah, drainase permukaan dan sebagainya. Cara pandang serupa diterapkan oleh analis penginderaan jauh dalam memahami lingkungan permukiman. Satuan-satuan lingkungan permukiman didelineasi dan dipetakan atas dasar homogenitas morfologisnya, kemudian dari setiap satuan tersebut diambil sampel untuk mengkaji pola dan fenomena yang ada di dalamnya –baik yang bersifat biofisik maupun sosial-ekonomi. Pertimbangan kritis perlu diberikan di sini, khususnya menyangkut konsep homogenitas dalam setiap satuan pemetaan, dibandingkan dengan skala observasi.

Dalam kurun sekitar 15 tahun terakhir, kajian ekologi bentanglahan juga memanfaatkan bidang-bidang sains informasi geografis yang lain, misalnya SIG. Berbeda dengan penginderaan jauh yang menggunakan pendekatan holistik, SIG justru menggunakan pendekatan reduksionistik, di mana satuan-satuan bentanglahan sebagai satuan kajian dihasilkan oleh serangkaian proses analisis pada tema-tema spasial yang terpisah. Satuan analisis baru bisa berupa ‘satuan lahan’ dalam bentuk poligon, namun bisa pula pada tingkat ‘piksel’. Cara pandang baru dalam SIG terlihat dalam konteks pengelolaan data dan integrasinya untuk bisa memahami fenomena kajian. Hal ini kurang dicermati oleh para geografiwan, khususnya di Indonesia, yang cenderung memandang bahwa penginderaan jauh

dan SIG berada dalam satu kelompok bidang kajian yang sama dengan pendekatan yang sangat mirip. Dengan memperhatikan perbedaan pendekatan yang digunakan keduanya (holistik versus reduksionistik) maka sudah waktunya pula untuk memperhatikan apakah penginderaan jauh dengan pendekatan holistiknya (yang dilatarbelakangi oleh paradigma morfologi bentanglahan) sedang mengalami proses krisis keilmuan seperti yang diteorikan oleh Kuhn.

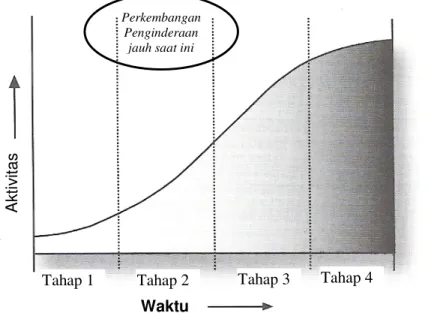

Pada sisi yang berbeda, perkembangan teknologi pengolahan citra digital di bidang penginderaan jauh saat ini justru mengarah pada penguatan paradigma morfologi bentanglahan. Analisis berbasis citra resolusi tinggi seperti Ikonos (1 m) dan Quickbird (0,6 m) biasanya dilakukan dengan interpretasi visual, karena pendekatan morfologis tidak bisa dilakukan melalui pengolahan cira digital. Klasifikasi multispektral seringkali gagal untuk dapat mengungkap pola spasial dan menurunkan informasi satuan-satuan kenampakan yang menjadi satuan analisis berbagai fenomena fisik maupun sosial-ekonomi, karena respons spektral obyek tidak lagi secara langsung mencerminkan variasi fenomena yang dikaji (Campbell, 2002; Mather, 2004). Metode segmentasi citra berbasis objek mampu menangkap homogenitas pola dalam ruang dan menyajikannya dalam satuan-satuan analisis yang bermanfaat dalam berbagai kajian geografis (Danoedoro et al., 2008). Dengan menggunakan deskripsi grafis tahap-tahap perkembangan ilmu, Jensen (2007) menegaskan bahwa saat ini penginderaan jauh telah memasuki tahap 2, di mana publikasi mengenai teori, metode dan teknik telah berkembang dalam jumlah yang besar pada tingkat internasional (Gambar 3).

Gambar 3. Tahap perkembangan bidang penginderaan jauh, yang mengikuti model tahap-tahap perkembangan ilmu menurut Jensen (2007), yang agak berbeda dengan teori paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn.

SIG memberikan kontribusi penting dalam analisis geografis. Berbeda dengan penginderaan jauh yang jarang disebut sebagai bagian dari geografi (paling jauh hanya disebut sebagai alat bantu teknis), SIG dengan cepat diakui sebagai bagian dari geografi. Pengakuan ini dengan cepat muncul karena SIG berhasil menerjemahkan gagasan-gagasan mengenai

Perkembangan Penginderaan

jauh saat ini

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

Waktu A k ti v it a s

analisis keruangan yang sudah dikembangkan oleh para geografiwan di masa lalu menjadi kenyataan. Metode analisis jaringan (network analysis) dan analisis ketetanggaan (neighbourhood analysis) saat ini dapat diimplementasikan dengan relatif mudah karena ketersediaan teknologi SIG (Lo dan Yeung, 2002; Chang, 2008). Bahkan dewasa ini, penggunaan analisis semacam itu telah masuk ke wilayah aplikasi di bidang kerekayasaan, termasuk bidang transportasi. Kontribusi teoretis penting lain dari SIG ialah pengenalan masalah keruangan yang disebut dengan modifiable areal unit problem (MAUP), di mana cara analisis membagi ruang ke dalam satuan-satuan analisis tertentu akan sangat berpengaruh pada hasil kajian (Longley et al., 2005).

Sebenarnya, di balik cara kerja SIG, penginderaan jauh berperan penting dalam langkah awal perumusan masalah dan penentuan satuan analisis. Sinergi antara SIG dan penginderaan jauh mampu menjabarkan pendekatan geografis secara efektif. Misalnya, tinjauan secara ringkas namun menyeluruh (synoptic overview) atas suatu wilayah hanya dapat dilakukan melalui citra penginderaan jauh. Berdasarkan synoptic overview ini strategi analisis keruangan, ekologis dan kompleks wilayah dapat dikembangkan dengan tepat. Pendekatan keruangan melalui konsep multitingkat hanya akan efektif dilakukan dengan bantuan analisis data penginderaan jauh multiskala atau multiresolusi (Mather, 2004). Pemodelan dinamis secara spasio-temporal, sebagai suatu aktivitas yang sulit dimplementasikan pada masa lalu juga akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan bantuan citra multitemporal (Campbell, 2002).

PENUTUP

Penginderaan Jauh dan SIG dalam bentuk bidang kajian baru berupa sains informasi geografis telah mengubah cara pandang atas ruang, memberikan kontribusi dalam cara membangun satuan analisis, dan memahami proses yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sains informasi geografis telah meningkatkan relevansi geografi dalam menjawab tantangan zaman. Kontribusi utama bidang ini dalam perkembangan geografi ialah mempertajam kemampuan analitik, khususnya untuk kajian keruangan. Dalam taksonomi keilmuan, posisi sains informasi geografis adalah pada kontribusi teoretis dalam pengembangan teknik-teknik analisis.

Bird, J. (1977). Methodology and Philosophy. Progress in Human Geography, Vol. 1 pp 104-110.

Campbell, J. B. (2002). Introduction to Remote Sensing, 3rd edition. New York: Guildford Press.

Chang, Kang-tsung. (2008). Introduction to Geographic Incformation Systems. 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons

Danoedoro, P. (2006). Pendidikan Sains Informasi Geografis: Meningkatkan relevansi Geografis atau Meningkatkan Kompetensi Lulusan? Makalah untuk Sarasehan dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Geografi UGM ke-43, 28 Agustus 2006 di Yogyakarta.

Danoedoro, P., Sammut, J., Farda, N. M., dan Widyatmanti, W. (2008). Combining Image Segmentation and Multispectral Classification for Generating Land-use Information: A Case Study of Maros Area, South Sulawesi, Indonesia. Paper presented at the Joint 4th EARSEL Special Interest Group on Developing Countries and 8th GISDECO Conference: Integrating GIS and Remote Sensing in a Dynamic World, 4-7 June 2008, Istanbul, Turkey.

Goodchild, M.F. (1992). Geographical Information Science. International Journal of Geographical Information Science, Vol. 6 No.1, pp.31-45

Hagget, P. (1983). Geography – A Modern Synthesis. 2nd Edition. New York: Harper and Row

Holt-Jensen, A. (1999). Geography – Its History and Concept, Third Edition. London: Sage Publications

Jensen, J. R. (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. 2nd Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Johnston, R.J. (1991). Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography Since 1945. 4th Edition. New York: Edward Arnold.

Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Lo, C. P., and Yeung, A.K.W. (2002). Concepts and Techniques of Geographical Information Systems. New Delhi: Prentice Hall of India.

Longley, P. A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., and Rhind, D.W. (2005). Geographic Information Systems and Science, 2nd edition. New York: Wiley.

Mather, P. M. (2004). Computer Processing of Remotely Sensed Data: An Introduction, 3rd edition.Brisbane: John Wiley and Sons.

Montello, D.R., and Sutton, P.C. (2006). An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. London: Sage Publications

Skidmore, A. K. (1997). The World Apart. ITC Journal(1), 17-20.