2.1.1 Sejarah Program Jamban di Indonesia

Pada dasarnya sejarah program jamban di Indonesia dilatar belakangi adanya kegagalan dalam program pembangunan sanitasi pedesaan, khususnya penggunaan jamban yang masih rendah. Salah satu penyebab mengenai kegagalan tersebut, terlihat dari beberapa hasil studi evaluasi bahwa tidak ada demand atau kebutuhan yang muncul ketika program dilaksanakan dan banyak sarana yang dibangun tidak digunakan dan dipelihara oleh masyarakat (Depkes RI, 2003).

Selain itu dalam kebijakan nasional tentang penyehatan lingkungan berbasis masyarakat tahun 2003 disebutkan rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam mendukung kualitas lingkungan merupakan penyebab kegagalan dalam program pembangunan sanitasi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program tersebut tidak berfungsi secara optimal disebabkan tidak dilibatkannya masyarakat sasaran, baik pada perencanaan maupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan sarana dan prasarana tersebut tidak berfungsi secara optimal dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna (Depkes RI, 2003).

lingkungan adalah rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap jamban. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai, kebun, sawah maupun di sembarang tempat.

Selain lemahnya visi menyangkut pentingnya sanitasi, terlihat pemerintah belum melihat anggaran untuk perbaikan sanitasi ini sebagai investasi, tetapi mereka masih melihatnya sebagai biaya (cost). menurut perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah lembaga lain, setiap 1 dollar AS investasi di sanitasi, akan memberikan manfaat ekonomi sebesar 8 dollar AS dalam bentuk peningkatan produktivitas dan waktu, berkurangnya angka kasus penyakit dan kematian (WHO, 2005).

2.1.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan. Melalui program STBM pemerintah membuat sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sanitasi. Pendekatan ini berawal dari keberhasilan pembangunan sanitasi total di Bangladesh dengan menerapkan model Community Lead Total Sanitation (CLTS) pada tahun 2004 (Kepmenkes RI, 2008).

CLTS adalah pendekatan perubahan perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Di Indonesia penerapannya dimulai pertengahan tahun 2005 pada 6 desa yang terletak di 6 provinsi. Pada Juni 2006, Departemen Kesehatan mendeklarasikan pendekatan

CLTS sebagai strategi nasional dan pada tahun 2008 STBM sebagai strategi nasional (Kepmenkes RI, 2008).

2.2 Pengertian Jamban

angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Proverawati, 2012).

Selain itu menurut Madjid (2009), jamban adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia yang lazim disebut kakus. Menurut Kusnoputranto (2005), jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit serta tidak mengotori permukaan.

Jamban sangat berguna bagi manusia dan merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena jamban dapat mencegah berkembangbiaknya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia yang tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya jika pembuangan tinja tidak baik dan sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, atau menjadi sumber infeksi, dan akan mendatangkan bahaya bagi kesehatan, karena penyakit yang tergolong water bornedisease seperti diare, kolera, dan kulit akan mudah berjangkit (Chandra, 2007).

2.2.1 Pengaruh Tinja Bagi Kesehatan Masyarakat

seranggaa, tanah, makanan, serta minuman yang mengandung bakteri E.coli yang tercemar oleh kotoran manusia.

Beberapa penyakit yang disebabkan tidak tersedianya sanitasi dasar seperti penyediaan jamban antara lain : tifus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing (gelang, kremi, tambang, pita), dan schistosomiasis. Bakteri E.Coli dijadikan sebagai indikator penyebab terjadinya penyakit tersebut dan seperti kita ketahui bahwa bakteri ini hidup dalam saluran pencernaan manusia (Notoatmodjo, 2010).

2.2.2 Jenis-Jenis Jamban

Jamban yang didirikan mempunyai beberapa pilihan. Pilihan yang terbaik adalah jamban yang tidak menimbulkan bau, dan memiliki kebutuhan air yang tercukupi. Menurut Chayatin (2009), jenis-jenis jamban dibedakan berdasarkan konstruksi dan cara menggunakannya yaitu:

1. Jamban Cemplung

Bentuk jamban ini adalah yang paling sederhana. Jamban cemplung ini hanya terdiri atas sebuah galian yang di atasnya diberi lantai dan tempat jongkok. Lantai jamban ini dapat dibuat dari bambu atau kayu, tetapi dapat juga terbuat dari batu bata atau beton. Jamban semacam ini masih menimbulkan gangguan karena baunya. 2. Jamban Plengsengan

semacam ini sedikit lebih baik dan menguntungkan daripada jamban cemplung, karena baunya agak berkurang dan keamanan bagi pemakai lebih terjamin

3. Jamban Bor

Dinamakan demikian karena tempat penampungan kotorannya dibuat dengan menggunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut bor auger

dengan diameter antara 30-40 cm. Jamban bor ini mempunyai keuntungan, yaitu bau yang ditimbulkan sangat berkurang. Akan tetapi kerugian jamban bor ini adalah perembesan kotoran akan lebih jauh dan mengotori air tanah

4. Angsatrine (Water Seal Latrine)

Di bawah tempat jongkok jamban ini ditempatkan atau dipasang suatu alat yang berbentuk seperti leher angsa yang disebut bowl. Bowl ini berfungsi mencegah timbulnya bau. Kotoran yang berada di tempat penampungan tidak tercium baunya, karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang melengkung. Dengan demikian dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran

5. Jamban di Atas Balong (Empang)

Membuat jamban di atas balong (yang kotorannya dialirkan ke balong) adalah cara pembuangan kotoran yang tidak dianjurkan, tetapi sulit untuk menghilangkannya, terutama di daerah yang terdapat banyak balong. Sebelum kita berhasil menerapkan kebiasaan tersebut kepada kebiasaan yang diharapkan maka cara tersebut dapat diteruskan dengan persyaratan sebagai berikut:

c. Balong hendaknya cukup luas

d. Letak jamban harus sedemikian rupa, sehingga kotoran selalu jatuh di air e. Ikan dari balong tersebut jangan dimakan

f. Tidak terdapat sumber air minum yang terletak sejajar dengan jarak 15 meter g. Tidak terdapat tanam-tanaman yang tumbuh di atas permukaan air

6. Jamban Septic Tank

Septic tank berasal dari kata septic, yang berarti pembusukan secara

anaerobic. Nama septic tank digunakan karena dalam pembuangan kotoran terjadi proses pembusukan oleh kuman-kuman pembusuk yang sifatnya anaerob. Septic tank

dapat terdiri dari dua bak atau lebih serta dapat pula terdiri atas satu bak saja dengan mengatur sedemikian rupa (misalnya dengan memasang beberapa sekat atau tembok penghalang), sehingga dapat memperlambat pengaliran air kotor di dalam bak tersebut. Dalam bak bagian pertama akan terdapat proses penghancuran, pembusukan dan pengendapan. Dalam bak terdapat tiga macam lapisan yaitu:

a. Lapisan yang terapung, yang terdiri atas kotoran-kotoran padat b. Lapisan cair

c. Lapisan endap

Banyak macam jamban yang digunakan tetapi jamban pedesan di Indonesia pada dasarnya digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Jamban tanpa leher angsa. Jamban yang mempunyai bermacam cara pembuangan kotorannya yaitu:

b. Jamban empang, bila kotorannya dialirkan ke empang

2. Jamban leher angsa. Jamban ini mempunyai 2 cara pembuangan kotorannya yaitu: a. Tempat jongkok dan leher angsa atau pemasangan slab dan bowl langsung di

atas galian penampungan kotoran

b. Tempat jongkok dan leher angsa atau pemasangan slab dan bowl tidak berada langsung di atas galian penampungan kotoran tetapi dibangun terpisah dan dihubungkan oleh suatu saluran yang miring ke dalam lubang galian penampungan kotoran.

2.2.3 Syarat-Syarat Jamban Sehat

Menurut Depkes RI (2004), jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air minum

2. Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus

3. Cukup luas dan landai/miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya

4. Mudah dibersihkan dan aman penggunaannya

5. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna 6. Cukup penerangan

9. Tersedia air dan alat pembersih

Menurut Arifin dalam Abdullah (2010) ada tujuh syarat-syarat jamban sehat yaitu:

1. Tidak mencemari air

a. Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau diplester

b. Jarak lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter

c. Letak lubang kotoran lebih rendah daripada permukaan sumur agar air kotor dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur

2. Tidak mencemari tanah permukaan

Jamban yang sudah penuh, segera disedot untuk dikuras kotorannya, kemudian kotoran ditimbun di lubang galian

3. Bebas dari serangga

a. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk demam berdarah

b. Ruangan jamban harus terang karena bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk

c. Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bias menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya

e. Lubang jamban harus tertutup khususnya jamban cemplung 4. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan

a. Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan

b. Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air

c. Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran

d. Lantai jamban harus kedap air dan permukaan bowl licin. Pembersihan harus dilakukan secara periodik

5. Aman digunakan oleh pemakainya

Untuk tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran seperti: batu bata, selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lain

6. Mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya a. Lantai jamban seharusnya rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran b. Jangan membuang plastik, puntung rokok atau benda lain ke saluran kotoran

karena dapat menyumbat saluran

c. Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh

b. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari hujanan dan panas (Abdullah, 2010).

Menurut Notoatmodjo (2003), suatu jamban disebut sehat untuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. 2. Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya.

3. Tidak mengotori air tanah di sekitarnya.

4. Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya.

5. Tidak menimbulkan bau.

6. Mudah digunakan dan dipelihara (maintanance). 7. Sederhana desainnya.

8. Murah.

Menurut Entjang (2000), ciri-ciri bangunan jamban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu harus memiliki:

a. Rumah jamban

b. Lantai jamban

Berfungsi sebagai sarana penahan atau tempat pemakai yang sifatnya harus baik, kuat dan mudah dibersihkan serta tidak menyerap air. Konstruksinya juga disesuaikan dengan bentuk rumah jamban

c. Slab (tempat kaki berpijak waktu si pemakai jongkok) d. Closet (lubang tempat feces masuk)

e. Pit (sumur penampungan feces)

Adalah rangkaian dari sarana pembuangan tinja yang fungsinya sebagai tempat mengumpulkan kotoran/tinja. Konstruksinya dapat berbentuk sederhana berupa lubang tanah saja.

f. Bidang resapan

Adalah sarana terakhir dari suatu sistem pembuangan tinja yang lengkap untuk mengalirkan dan meresapkan cairan yang bercampur kotoran/tinja.

2.2.4 Tujuan Penggunaan Jamban

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, menyebutkan bahwa tujuan penggunaan jamban sehat merupakan suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.

Jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan. Jamban yang baik dan memenuhi syarat kesehatan memiliki manfaat sebagai berikut:

b. Melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan sarana yang aman c. Bukan sebagai tempat berkembangnya serangga sebagai vektor penyakit

d. Melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan (Azwar, 2000). Menurut Firmansyah (2009), tujuan penggunaan jamban adalah sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau 2. Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitamya

3. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tifus, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan.

2.3 Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu dan pemakaian sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat mendatangkan kebaikan (keuntungan) bagi yang menggunakannya. Penggunaan ini erat kaitannya dengan perilaku manusia yang nyata dilakukan oleh seseorang dalam bentuk perbuatan.

2.4 Konsep Perilaku

merupakan kelanjutan perbuatan sebelumnya (Purwanto, 1998). Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

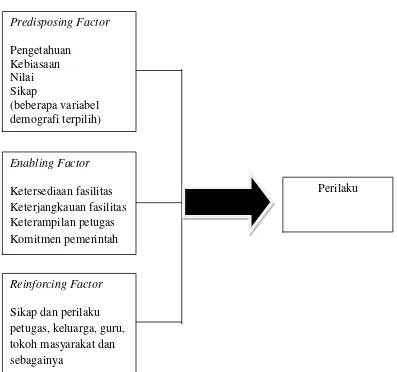

Teori yang pernah diujicobakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan adalah teori kesehatan dari Lawrence Green (1980). Green (1980) telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan kesehatan yang dikenal sebagai kerangka PRECEDE. PRECEDE ini merupakan singkatan dari Predisposing, Reinforcing, dan

Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evalution. Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yakni :

a. Faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

b. Faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban, dan sebagainya.

Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku.

(Sumber : Lawrence W. Green et al, Health Education Planning, A Diagnostic Aprroach, 1980)

Gambar 2.1 Model PRECEDE dari Green (1980)

2.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Jamban 2.5.1 Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman orang lain yang disampaikan kepadanya, dari buku, teman, orang tua, guru, radio, televisi, poster, majalah dan surat kabar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan juga merupakan domain yang sangat penting dalam terbentuknya perilaku seseorang. Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yakni: a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar c. Aplikasi (Application)

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain

e. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru

f. Evaluasi

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

2.5.2 Kebiasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), kebiasaan disebut sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Menurut Tampubolon (2000), kebiasaan disebut sebagai perilaku atau kegiatan yang bersifat fisik atau mental yang telah mendarah daging dan membudaya dalam diri seseorang.

lingkungan, maka pembuangan kotoran yang tidak saniter akan dapat mencemari lingkungan, terutama dalam mencemari tanah dan sumber air (Soeparmin, 2003).

2.5.3 Ketersediaan Jamban Umum

Ketersediaan adalah kestabilan dan kesinambungan penyediaan sarana dan prasarana (Suryana, 2004). Ketersedianya sarana sanitasi merupakan hal yang penting dalam kesehatan lingkungan sebagai upaya untuk lokalisasi pembuangan tinja dan limbah cair lainnya secara terpusat, menjaga kebersihan air baik air tanah maupun air permukaan seperti sungai, dan merupakan upaya untuk mengurangi resiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya (Soenarto, 2000).

2.5.4 Keterjangkauan Jamban Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), keterjangkauan disebut sebagai kemudahan dalam mencapai. Menurut Notoatmodjo (2007), keterjangkauan masyarakat dalam mencapai tempat-tempat fasilitas sanitasi seperti sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya untuk mencegah kontaminasi kotoran manusia.

2.5.5 Kebijakan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berisi peraturan untuk mengatur secara sah batasan-batasan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Usman (2004), kebijakan bukan sekedar pernyataan cita-cita, tujuan, atau garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Supriyadi (2007), kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah, dan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan terarah.

Kebijakan daerah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakatnya. Menurut Dunn (2003), kebijakan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

2.5.6 Dukungan Tenaga Kesehatan

masyarakat tentang kesehatan ditentukan dan dibentuk oleh pengetahuan yang diterima kemudian timbul persepsi dari individu yang memunculkan sikap dan niat untuk mewujudkan suatu perilaku. Menurut Notoatmodjo (2005), untuk memberdayakan perubahan perilaku kesehatan masyarakat dengan baik diperlukan dukungan dari tenaga kesehatan untuk memberikan contoh yang baik maupun membekali masyarakat dengan pengetahuan/informasi yang bermanfaat.

Menurut Notoatmodjo (2003), memberikan contoh yang baik sebagai tokoh panutan bagi masyarakat merupakan suatu dukungan agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan baik dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, melalui kegiatan yang disebut pendidikan kesehatan. Dampak yang timbul dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu lama, namun bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat maka akan langgeng bahkan selama hidup dilakukan. Dukungan tenaga kesehatan juga merupakan suatu bentuk intervensi atau upaya yang ditujukan kepada perilaku individu, kelompok, atau masyarakat agar perilaku tersebut mempunyai pengaruh terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

2.5.7 Dukungan Tokoh Masyarakat

Menurut Notoatmodjo (2005), salah satu pembentuk perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang dipercayai (personnal references). Di dalam masyarakat, sikap paternalistic masih kuat sehingga perubahan perilaku masyarakat masih bergantung kepada tokoh masyarakat setempat sebagai acuan pribadi yang dipercayai.

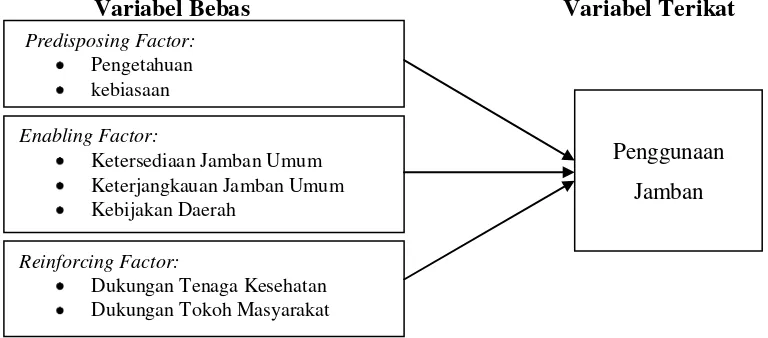

2.6 Kerangka Konsep

Pengaruh predisposing factor (pengetahuan dan kebiasaan), enabling factor

(ketersediaan, keterjangkauan, dan kebijakan daerah), dan reinforcing factor

Berdasarkan kerangka konsep, dapat dirumuskan definisi konsep variabel penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2003).

2. Kebiasaan merupakan sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama yang telah mendarah daging dan membudaya dalam diri seseorang (Tampubolon, 2000).

3. Ketersediaan adalah kestabilan dan kesinambungan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana (Suryana, 2004).

4. Keterjangkauan disebut sebagai kemudahan dalam mencapai (KBBI, 2007). 5. Kebijakan daerah adalah jawaban terhadap suatu masalah, dan merupakan upaya

untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan terarah (Supriyadi, 2007).

6. Dukungan tenaga kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk memotivasi seseorang atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk perubahan perilaku kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2007).

8. Penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu dan pemakaian sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat mendatangkan kebaikan (keuntungan) bagi yang menggunakannya (KBBI, 2007).

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh predisposing factor