JANUARI 2019

Pernyataan

DRAFT RUMUSAN TIPOLOGI KONFLIK

TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI

DRAFT RUMUSAN TIPOLOGI KONFLIK TENURIAL

DI KAWASAN KONSERVASI

Tim Penulis:

1. Ronggo Bayu Widodo (Direktorat KK – KSDAE)

2. Hayu Wibawa (USAID – BIJAK)

3. Wahyu Faturrahman Riva (Praktisi Sertifikasi) 4. Budi Susetyo (Direktorat PIKA – KSDAE)

Kontributor penilaian lapangan: 1. Suwito (Kemitraan)

2. Yudi Iskandarsyah (STTA)

3. Gunawan (Direktorat KK – KSDAE) 4. Suswaji (Direktorat KK – KSDAE)

5. Adrea Faradika (Spesialis GIS Direktorat KK – KSDAE) 6. Andhika Cahya Arianto (Direktorat KK – KSDAE)

Disusun Bersama oleh:

Direktorat Kawasan Konservasi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dan USAID

–

BIJAK

2019

Foto Sampul: Kanal di kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah (USAID BIJAK)

Rumusan ini masih bersifat draft dan memerlukan pembahasan lebih lanjut Bersama dengan GugusTugas Multipihak KSDAE, kelompok keahlian resolusi konflik dan analisis spasial, serta pencermatan dari Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis Setditjen KSDAE.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Tujuan ... 1 1.3. Ruang Lingkup ... 1 1.4. Rujukan Peraturan ... 1BAB II. METODOLOGI PENENTUAN TIPOLOGI ... 4

2.1. Metode Pengambilan Data ... 4

BAB III. PENILAIAN TIPOLOGI KONFLIK TENURIAL ... 5

3.1. Pemetaan Sosial (Social Mapping) ... 5

3.2. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping) ... 6

3.3. Tipologi Konflik Tenurial ... 8

BAB IV. POLA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL ... 13

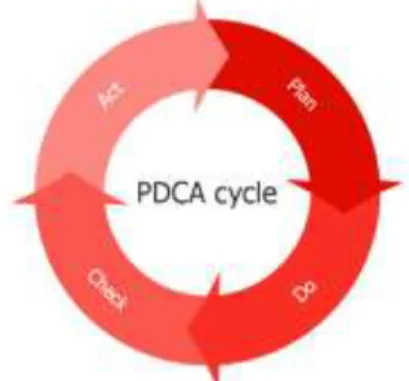

4.1. Konsep Penanganan Konflik Tenurial berdasarkan Prinsip Plan, Do, Check dan Act (PDCA) .. 13

4.2. Konsep Penyelesaian Konflik Tenurial Secara Bertahap ... 14

4.3. Alur proses penaganan konflik tenurial pada Kawasan konservasi ... 16

BAB V. MATRIKS RUMUSAN REKOMENDASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL ... 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 22

Lampiran 1. Laporan Survei Lapangan (Groundcheck) TN. Gunung Leuser ... 23

Lampiran 2. Laporan Hasil Survei Lapangan (Groundcheck) TN. Rawa Aopa ... 33

Lampiran 3. Rumusan Hasil Survei Lapangan di TN Bogani Nani Wartabone ... 45

Lampiran 4. Laporan Hasil Kunjungan Lapangan di SM Dangku ... 53

Lampiran 5. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Survei Lapangan (Groundcheck) di Taman Nasional Sebangau ... 58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Hutan konservasi di Indonesia seluas 27,14 juta hektar yang terbagi dalam 552 unit kawasan saat ini telah terjadi indikasi kerusakan yang cukup luas. Kerusakan tersebut terindikasi disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, penguasaan dan penggunaan hutan konservasi tanpa persetujuan yang sah dari pihak berwenang seperti: penebangan liar, perburuan liar, perambahan kawasan, klaim lahan, klaim batas kawasan, pertambangan dalam kawasan, serta berbagai tindakan pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan ilegal lainnya.

Berbagai perselisihan dan pertentangan penguasaan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan tersebut merupakan bentuk konflik tenurial yang harus segera diselesaikan. Upaya penyelesaian konflik tenurial yang diharapkan dapat melindungi dan

mempertahankan fungsi kawasan hutan konservasi dengan tetap memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan tentunya tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kondisi kawasan hutan konservasi serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di dalam kawasan hutan konservasi.

Konflik tenurial yang terjadi di kawasan konservasi memiliki beberapa bentuk dan tipe dengan skala dan intensitas yang berbeda-beda. Upaya penyelesaian konflik tenurial harus disesuaikan dengan bentuk, tipe, skala dan intesitasnya, serta menampung dinamika aspirasi dan peran serta

masyarakat sehingga hak asasi manusianya tetap terjamin dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan fungsi kawasan konservasi. Pendekatan dalam penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi salah satunya dilakukan dengan menyajikan gambaran secara jelas masyarakat dan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi dan mengelompokkannya ke dalam tipologi-tipologi konflik sehingga upaya pendekatan penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan tipologinya masing-masing.

1.2.

Tujuan

Tujuan dari perumusan tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi ini adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan konflik-konflik yang terjadi menjadi beberapa tipe dan jenis konflik tenurial berdasarkan aktor/pelaku, lokasi, waktu, luas lahan, tipe pengelolaan/penggunaan/penguasaan lahan dan zona/blok pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan klasifikasi konflik yang telah

dikelompokkan, akan dirumuskan arahan penanganan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.3.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perumusan tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan asesmen lapangan yang dilaksanakan pada lima lokasi prioritas, yaitu:

1. Konflik tenurial di Desa Tapadaka Utara (Resort Dumoga Utara) dan Desa Toraut, (Resort Dumoga Barat) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

2. Konflik tenurial di Desa Tombekuku (Resort Basala) dan Desa Hukaia Laya (Resort Lakoala dan Resort Palea) Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

3. Konflik tenurial di Desa Pangkalan Tungkal (Resort Dangku) Suaka Margasatwa Dangku. 4. Konflik tenurial di Desa Barak Induk Taman Nasional Leuser

5. Konflik ternusial di Desa Habaring Hurung, Desa Maran, Taman Nasional Sebangau

1.4.

Rujukan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OT:0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Hutan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;

22. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;

23. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan; 24. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.

6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

BAB II. METODOLOGI PENENTUAN TIPOLOGI

2.1.

Metode Pengambilan Data

2.1.1.

Pengambilan Data Sekunder

a.

Data spasialData sekunder spasial yang dikumpulkan antara lain : peta administrasi (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi), peta zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, peta wilayah kerja, peta identifikasi perambahan, citra satelit multi temporal, peta batas kawasan konservasi, serta data spasial lainnya yang dianggap penting.

b.

Data statistikData sekunder statistik berupa monografi, data kependudukan, sosial, ekonomi, budaya (BPS), data statistik dari KLHK dan Bappenas, serta data pendukung lainnya yang dianggap penting.

c.

Laporan-laporan yang relevanData sekunder berupa laporan-laporan pelaksanaan kegiatan, rencana pengelolaan kawasan, laporan RBM, SMART Patrol, rencana pemulihan ekosistem serta laporan lainnya yang dapat digunakan dalam perumusan tipologi konflik tenurial.

2.1.2.

Pengambilan Data Primer

a.

WawancaraData primer dikumpulkan melalui teknik wawancara in depth interview baik secara personal/individu maupun kelompok kecil yang dianggap mampu mewakili kelompok masyarakat di lokasi konflik tenurial serta wawancara dengan pihak pengelola kawasan konservasi serta stakeholder lain yang secara tidak langsung terkait.

b.

Focused Group Discussion (FGD)Data primer juga dikumpulkan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang

melibatkan masyarakat selaku aktor/pelaku, pengelola kawasan, aparat pemerintah desa dan stakeholder lainnya. FGD ini juga diharapkan tidak hanya mampu merangkum data dan informasi gambaran masyarakat dan konflik juga menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat.

c.

Pengamatan lapangan (ground check)Pengamatan lapangan dilakukan terutama pada lokasi-lokasi konflik baik lokasi aktor/pelaku, aktivitas maupun lokasi penggunaan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat serta untuk keperluan verifikasi / validasi data sekunder yang ada.

BAB III. PENILAIAN TIPOLOGI KONFLIK TENURIAL

Dalam penilaian tipologi konflik, dilakukan pengumpulan informasi yang lengkap untuk memastikan penanganan dalam setiap konflik yang terjadi, bisa ditentukan dengan tepat. Beberapa tahap awal dalam pengumpulan data konflik, diantaranya sebagai berikut:3.1.

Pemetaan Sosial (Social Mapping)

Pemetaan sosial (social mapping) dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sistematik dari masyarakat melaluipengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, meliputi karakteristik, profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan kemampuan pencari data serta kedalaman analisisnya. Keluaran (output) yang diharapkan dari pemetaan sosial berupa identifikasi kondisi masyarakat dan peta wilayah atau peta tematik berkaitan dengan kondisi masyarakat dan beragam permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Pandangan mengenai “manusia dalam lingkungannya” (the person-in-environment) merupakan faktor penting dalam melakukan pemetaan sosial. Data dan informasi terkait dengan siapa pelaku utama, masalah apa saja yang dihadapi, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa data dan informasi ini, akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial.

Kondisi masyarakat yang selalu berubah dan dinamis, memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemen-elemen

masyarakat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki atau menguasai suatu areal (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogen) dan status sosial-ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain.

Langkah awal untuk melakukan penilaian tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi adalah dengan melakukan pemetaan sosial (social mapping) melalui pendekatan 3 komponen penilaian, yaitu:

1. Skala konflik. Skala konflik mengacu pada ukuran yang terjadi dalam suatu konflik. Skala konflik ini diantaranya adalah luas areal konflik, sejarah atau waktu/lamanya konflik

berlangsung, pelaku/aktor, motif dan sebagainya.

2. Intensitas konflik. Intensitas konflik berkaitan dengan jenis kegiatan, jenis produk, perkiraan hasil produksi, penghasilan/pendapatan, tipe pengelolaan (subsisten atau komersial), serta tingkat ketergantungan terhadap hutan dan sebagainya.

3. Risiko atau dampak konflik. Risiko atau dampak dari konflik meliputi dampak terhadap aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.

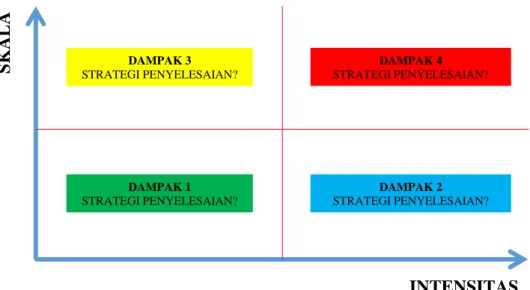

Besarnya skala dan intensitas yang terjadi pada suatu konflik tenurial akan memberikan dampak yang berbeda untuk setiap tipe konflik tenurial tersebut. Untuk setiap penilaian skala dan intensitas yang akan menghasilkan berbagai dampak, maka strategi penyelesaian konflik tenurial akan berbeda sesuai dengan penilaian sala intensitas. Untuk skala konflik yang rendah dengan intensitas yang rendah, kemungkinan akan menghasilkan dampak yang rendah terhadap kondisi lingkungan dan sosial. Sementara itu, untuk penilaian skala konflik yang tinggi pada intensitas yang tinggi, maka kemungkinan akan memberikan dampak yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sosial (Gambar 01).

Gambar 01. Hubungan antara Skala, Intensitas dan Dampak pada Konflik Tenurial.

3.2.

Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)

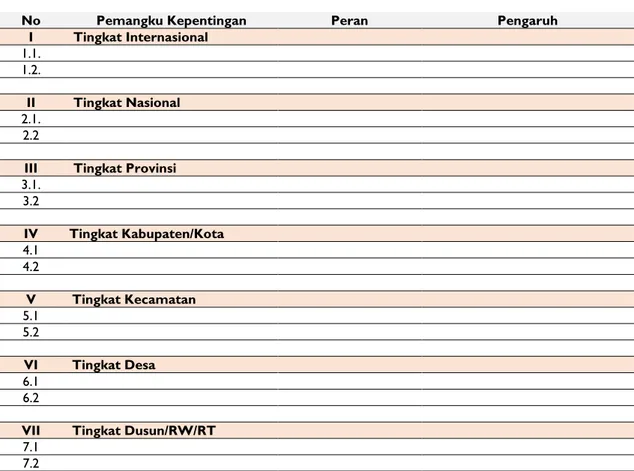

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk mengatahu peran dan pengaruh pihak tertentu terhadap konflik tenurial yang terjadi pada kawasan konservasi. Penekanan signifikan pada peran dan pengaruh pemangku kepentingan, didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki peran (mulai dari nilai kecil sampai besar) dan pengaruh (mulai dari lemah sampai kuat) terhadap setiap

permasalahan konflik tenurial, baik pada tingkat internasional, nasional, regional (provinsi) maupun lokal (mulai dari kabupaten/kota, kecamatan, desa, dusun atau RT dan RW). Semakin detail mengidentifikasi pemangku kepentingan ini, baik pada tingkatan, peran maupun pengaruh, maka akan semakin memudahkan pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu proses penyelesaian dari suatu konflik tenurial (Gambar 02).

Gambar 02. Konsep Analisis Pemangku Kepentingan pada Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

Analisis pemangku kepentingan menjadi kebutuhan data dasar untuk merumuskan kebijakan dalam

PERAN

PENGARUH

KUAT BESAR LEMAH KECILS

KAL

A

INTENSITAS

DAMPAK 1 STRATEGI PENYELESAIAN? DAMPAK 2 STRATEGI PENYELESAIAN? DAMPAK 4 STRATEGI PENYELESAIAN? DAMPAK 3 STRATEGI PENYELESAIAN?pihak mana saja yang terlibat dan pihak mana saja yang berpotensi terkena dampak dari adanya konflik tenurial ini.

Sejumlah pertanyaan kunci akan dikembangkan sebagai pedoman awal diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga inernasional, pemerintah pusat, pemerintahan daerah, asosiasi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat pengelola hutan, lembaga donor, dan lembaga-lembaga yang relevan lainnya. Pertanyaan kunci ini bertujuan untuk dapat menggali informasi mengenai kondisi, cakupan, manfaat, persepsi, jaringan, serta tantangan terkait berbagai konflik tenurial di kawasan konservasi. Analisis kepentingan ini sebaiknya juga mengidentifikasi serta menganalisis situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Tabel identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan konflik tenurial di kawasan konservasi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 01. Identifikasi Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

No Pemangku Kepentingan Peran Pengaruh

I Tingkat Internasional 1.1. 1.2. II Tingkat Nasional 2.1. 2.2

III Tingkat Provinsi

3.1. 3.2 IV Tingkat Kabupaten/Kota 4.1 4.2 V Tingkat Kecamatan 5.1 5.2 VI Tingkat Desa 6.1 6.2

VII Tingkat Dusun/RW/RT

7.1 7.2

Didalam analisis pemangku kepentingan juga akan dilakukan analisis yang menguraikan pemangku kepentingan utama yang mungkin terpengaruh, baik secara positif maupun negatif, secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan konflik tenurial di kawaan konservasi. Untuk setiap kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasikan, akan dilakukan analisis tentang:

1. Bagaimana konflik tenurial dapat mempengaruhi secara positif atau negatif terhadap aspek lingkungan dan sosial?

2. Merekomendasikan cara untuk meningkatkan manfaat positif, atau mengurangi dampak negatif; 3. Merekomendasikan langkah-langkah untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam

rangka menyelesaikan konflik tenurial.

4. Mengidentifikasi potensi dampak dari terjadinya konflik tenurial, konflik sosial dan aspek lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi.

Tabel 02. Hasil Analisis Pemangku Kepentingan pada Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

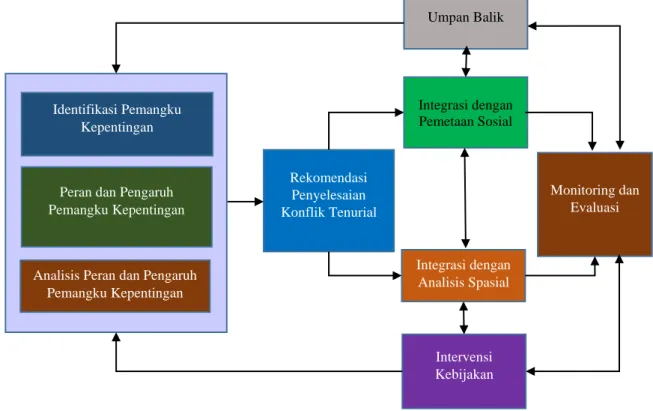

Pengaruh Kuat Pengaruh Lemah

Peran Kecil Pemangku Kepentingan? Pemangku Kepentingan? Hasil analisis identifikasi pemangku kepentingan ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan hasil pemetaan sosial dan hasil analisis spasial penggunaan lahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini untuk menyusun rumusan penyelesaian konflik tenurial secara komprehensif, baik pada aspek permasalahan sosial, pemangku kepentingan serta kondisi lapangan berdasarkan analisis spasial penggunaan lahan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak dapat berkontribusi dan mampu memberikan solusi sertaterlibat aktif dalam dalam penyelesaian konflik tenurial.

Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target waktu penyelesaiannya. Sebagai organisasi pemangku kawasan hutan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan yang diembannya. Salah satu sistem pengawasan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang merupakan serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri. Monitoring merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data mulai dari kondisi awal suatu kegiatan hingga kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Monitoring adalah kegiatan pemantauan terencana terhadap kinerja, proses atau kemajuan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk keperluan evaluasi, pengawasan, pencarian umpan balik, kontrol dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi adalah membandingkan kinerja, unjuk kerja, kemajuan suatu kegiatan/proses dengan standar capaian tertentu. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari feedback atau umpan balik yang bermanfaat untuk diintegrasikan kedalam rencana penyelesaian konflik pada tahun berikutnya (Gambar 03).

Gambar 03. Integrasi dan Interaksi Pemangku Kepentingan dalam Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

3.3. Tipologi Konflik Tenurial

Suatu konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama, dan antara beberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Peran dan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Analisis Peran dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Umpan Balik Integrasi dengan Pemetaan Sosial Integrasi dengan Analisis Spasial Intervensi Kebijakan Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Monitoring dan Evaluasi

kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya (Sumartias dan Rahmat, 2013)1.

Konflik penguasaan lahan kawasan hutan lebih banyak disebabkan karena kelemahan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang mengurangi fungsi kontrol atas hutan sebagai sumberdaya milik umum (common pool resources-CPRs) (Ostrom, 2008)2, sehingga kawasan hutan menjadi open access dan rawan terhadap okupasi pihak lain yang tidak berhak. Konflik kawasan hutan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi terdiri dari konflik perambahan hutan, illegal logging, konflik batas klaim, kerusakan lingkungan, dan kebijakan alih fungsi lahan.

Menurut Ostrom (2008), hutan merupakan sumberdaya alam milik bersama (common pool

resources) yaitu sebagai barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak

pemanfaatannya. Ostrom dan Schlager (1996)3 mengidentifikasi 5 jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama, yaitu: a) hak akses (right of access); b) hak pemanfaatan (rights of withdrawal); c) hak pengelolaan (rights of management); d) hak pembatasan (rights of exclusion); dan e) hak pelepasan (rights of alienation).

Tipologi konflik tenurial dilakukan dengan tujuan untuk mengidentidikasi dan mengklasifikasikan tipe-tipe konflik tenurial yang berada dalam kawasan konservasi. Tipologi konflik tenurial perlu disusun agar memudahkan pengelola kawasan konservasi untuk mengetahui secara pasti kondisi dan sebaran serta proses penyelesaian yang akan dilakukan pada suatu konflik tenurial.

Berdasarkan hasil asesmen dan pengumpulan data lapangan dari Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara, Suaka Margasatwa Dangku di Provinsi Sumatera Selatan, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Kotamobagu di Sulawesi Utara dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, maka dirumuskan rekomendasi, dalam penyusunan tipologi konflik tenurial di kawaan konservasi didasarkan pada beberapa faktor penting sebagai berikut:

1. Zona atau Blok

Pembagian zona atau blok untuk setiap kawasan konservasi dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

2. Pelaku Konflik

Pelaku konflik tenurial di kawasan konservasi dapat dibagi menjadi 3 kriteria pelaku, yaitu: a. Pelaku yang tinggal di dalam kawasan dan melakukan aktivitas di dalam kawasan; b. Pelaku yang tinggal di luar kawasan, namun melakukan aktivitas di dalam kawasan; c. Pelaku yang tinggal di luar kawasan, namun berperan sebagai pemodal. Dalam konteks ini

pelaku dapat berupa individu/perseorangan, lembaga, atau korporasi. 3. Sejarah atau Waktu Konflik

Sejarah atau waktu terjadinya konflik dapat dibagi menjadi 3 durasi, yaitu: 1. Durasi konflik berlangsung < 5 tahun

2. Durasi konflik berlangsung antara 5 – 10 tahun 3. Durasi konflik berlangsung > 10 tahun

4. Luas Areal Konflik

Luas areal konflik tenurial yang terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Luas areal < 2 hektar

1 Sumartias dan Rahmat. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung.

2 Ostrom, E. 2008. Private and Common Property Right. Indiana University Bloomington, School of Public & Environmental Affairs (SPEA). Department of Political Science.

3 Ostrom, E. and Schlager, E. 1996. The formation of property rights dalam Suharjito, D. 2009. Devolusi Pengelolaan Hutan di

Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina. Pemikiran Konseptual. JMHT Vol. XV, (3): 123–130, Desember 2009. ISSN: 2087-0469. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. Indonesia.

2. Luas areal 2 – 10 hektar 3. Luas areal > 10 hektar 5. Orientasi Penguasaan

Orientasi penguasaan lahan dalam konflik tenurial dapat dibagi menjadi 2 penguasaan, yaitu: a. Subsisten

b. Komersil

6. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Klasifikasi penggunaan lahan dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu: a. Lahan budidaya yang terdiri atas:

- Perambahan pertanian lahan kering

- Perambahan pertanian campur semak

- Perambahan sawah

- Tambak

- Penggembalaan

b. Perkebunan, yang terdiri atas:

- Hutan tanaman/monokultur/seumur

- Perkebunan

c. Pertambangan tanpa ijin d. Permukiman yang terdiri atas:

- Fasilitas umum

- Permukiman dan transmigrasi

e. Klaim lahan yang terdiri atas: - Klaim adat

- Tata batas (tumpang tindih) 7. Rekomendasi Penyelesaian

Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial dilakukan sesuai dengan skala dan intensitasnya yaitu:

a. Mediasi dengan mengacu pada Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016. Mediasi merupakan tahapan paling awal setelah tipologi konflik tenurial berhasil

dirumuskan. Alternatif penyelesaian konflik tenurial melalui mekanisme mediasi merupakan alternatif penyelesaian wajib yang harus ditempuh pada setiap tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi. Mediasi paling awal dilakukan oleh UPT (KSDA/TN) selaku pemangku kawasan konservasi, sebelum proses mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak luar sebagai mediator.

b. Penegakan hukum dengan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990.

Penyelesaian konflik tenurial pada hutan konservasi melalui skema Penegakan hukum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Penyelesaian konflik melalui penegakan hukum harus mempertimbangkan :

1. Kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah untuk

terlibat dalam upaya penegakan hukum.

2. kemungkinan terburuk yang terjadi sebagai akibat upaya penegakan hukum harus sudah diukur dan diprediksi, termasuk skenario-skenario penanganannya beserta semua pihak terkait.

3. Apabila dalam perkembangannya upaya penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaanya menemui kendala sehingga tidak berjalan dengan baik, maka tahapan-tahapannya secara runtut dan jelas secara kronologis dituangkan dalam suatu bentuk

c. Kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka pemulihan ekosistem mengacu pada Pedirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018

1. Dalam hal konflik tenurial berada dalam zona inti taman nasional atau cagar alam, maka skema penyelesaian konflik tenurial melalui kemitraan konservasi tidak berlaku.

2. Untuk konflik tenurial yang terjadi pada zona/blok pengelolaan yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang terkait penanganan konflik tenurial, maka alternatif-alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial dapat mengacu pada lampiran Matriks 01 s/d Matriks 05.

.

d. Resettlement mengacu pada Perpres No. 88 Tahun 2017.

1. Penyelesaian konflik tenurial dengan resettlement dilakukan pada bidang tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi.

2. Penyelesaian konflik tenurial dengan resettlement dilakukan dengan hati-hati dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Biaya penyelesaian dengan resettlement menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4. Areal baru/lokasi untuk penempatan dalam rangka resettlement diusulkan oleh

Pemerintah Daerah dan diupayakan tidak jauh dari akses kelolanya dan akses pelayanan publik untuk mendapatkan persetujuan Menteri

e. TORA/pelepasan mengacu pada Perpres No. 88 Tahun 2017.

1. Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. 2. Penyelesaian konflik tenurial dengan skema TORA diawali dengan kajian area konflik

terhadap peta Indikatif TORA yang merupakan hasil usulan dari Pemerintah Daerah. 3. Penyelesaian konflik tenurial pada hutan konservasi melalui skema TORA hanya dapat

dilakukan dengan pemanfaatan tanah.

4. Penyelesaian konflik tenurial dengan Skema TORA dilakukan dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal konflik tenurial berada dalam zona inti taman nasional atau blok

perlindungan, maka skema penyelesaian konflik tenurial melalui TORA tidak berlaku.

f. Review zona/blok mengacu pada PermenLHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015.

Beberapa kriteria yang digunakan dalam hal rekomendasi penyelesaian konflik tenurial melalui review zona/blok pengelolaan meliputi :

1. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

2. Keberadaan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berada dalam hutan konservasi hanya dapat dimasukkan dalam zona/blok pengelolaan apabila terbukti dan terverifikasi memang telah ada sebelum penunjukan/penetapan sebagai hutan

konservasi.

g. Koordinasi Direktorat Jenderal KSDAE - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada regulasi terkait pengukuhan kawasan.

h. Koordinasi Direktorat Jenderal KSDAE - Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengacu pada PermenLHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen PSKL No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016.

Gambar 04. Alur Perumusan Tipologi Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

Berdasarkan hasil asesmen dan pengumpulan data lapangan dari Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara, Suaka Margasatwa Dangku di Provinsi Sumatera Selatan, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Kotamobagu di Sulawesi Utara dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, dihasilkan matriks rumusan tipologi konflik dan arahan penanganan konflik, yang disajikan di Bab V laporan ini.

BAB IV. POLA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL

4.1.

Konsep Penanganan Konflik Tenurial berdasarkan Prinsip Plan, Do,

Check dan Act (PDCA)

Mekanisme penyelesaian konflik tenurial dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan plan

(rencanakan), do (kerjakan), check (cek), dan act (tindak lanjuti).

1. Plan (Rencana). Tahap ini merupakan langkah awal untuk meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini perlu disusun perencanaan yang sistematis dan matang sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan yang menjadi prioritas kerja atau program. Pada tahap ini juga disusun langkah-langkan teknis dan strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Do (Kerjakan). Pada tahap ini melakukan kegiatan atau program yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Proses kerjanya berdasarkan jadwal atau time frame yang telah

disusun dan disepakati atau disetujui bersama. Didalam pelaksanaannya, kegiatan atau program ini dapat melibatkan instansi atau orang yang terkait dengan permasalahan yang akan

diselesaikan.

3. Check (Cek). Tahap ini merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang telah dijalankan. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai terhadap sasaran yang telah direncanakan dan implementasinya pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian hasil perbaikan yang telah dikerjakan, apakah hasil yang diraih telah sesuai dengan target perencanaan atau masih perlu ada yang diperbaiki atau ditingkatkan lagi.

4. Act (Tindak lanjuti). Pada tahap ini dilakukan standarisasi berdasarkan hasil perbaikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjtan atau berkesinambungan. Tahap ini merupakan dasar untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (continual improvement) dari suatu kegiatan atau program. Hasil dari Act ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam

memperbaiki proses perencanaan sehingga bermanfaat dalam proses-proses selanjutnya. Pendekatan PDCA ini dapat menjadi solusi untuk menyusun mekanisme penyelesaian konflik tenurial. Jika proses penyelesaian konflik tenural dapat menggunakan pendekatan ini maka diperlukan upaya yang secara terus menerus atau berkesinambungan dan konsisten dalam menerapkannya. Pendekatan PDCA dapat mengulangi siklus ini dengan kembali pada tahap awal (Plan) dan mengulang semua tahap ini secara berurutan agar sistem yang telah disusun dan diimplementasikan dapat mencapai kestabilan dan mengalami peningkatan secara terus menerus. Secara umum, manfaat dari pendekatan PDCA dalam proses penyelesaian konflik adalah: 1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi; 2. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi;

3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang sistematis dan terukur;

4. Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja; 5. Meningkatkan produktivitas kerja agar lebih efektif dan efesien.

4.2.

Konsep Penyelesaian Konflik Tenurial Secara Bertahap

Mekanisme penyelesaian konflik tenurial tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan dibatasi dengan waktu yang sempit dan pasti. Dinamika masyarakat dilapangan sangat beragam dengan berbagai variasi permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, pendekataan mekanisme penyelesaian secara bertahap bisa menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian konflik tenurial.

Mekanisme penyelesaian konflik tenurial secara bertahap ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap (Gambar 06), yaitu:

1. Tahap 1. Tahap ini dapat dilakukan pada rentang waktu mulai 0 – 1 tahun (T0 – T1). Pada tahap ini dilakukan penilaian awal terhadap semua permasalahan yang terjadi yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis semua data sekunder dan data primer dengan menggunakan pendekatan pemetaan sosial (social mapping), pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dan merumuskan tipologi konflik tenurial yang terjadi di kawasan konservasi. Hasil pada tahap ini akan menjadi acuan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari konflik tenurial yang terjadi.

2. Tahap 2. Tahap ini akan melakukan pemantauan dan evaluasi kegatan atau program yang telah dilaksanakan selama tahun pertama (T1). Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam melakukan perbaikan atau peningkatan pada tahap berikutnya atau tahun kedua (T2).

3. Tahap 3. Tahap ini akan melakukan pemantauan dan evaluasi yang telah berjalan selama tahun kedua (T2). Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam

melakukan perbaikan atau peningkatan pada tahap berikutnya atau tahun ketiga (T3).

4. Tahap 4. Tahap ini akan melakukan pemantauan dan evaluasi yang telah berjalan selama tahun ketiga (T3). Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam

melakukan perbaikan atau peningkatan pada tahap berikutnya atau tahun keempat (T4). 5. Tahap 5. Tahap ini akan melakukan pemantauan dan evaluasi yang telah berjalan selama tahun

keempat (T4). Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam melakukan perbaikan atau peningkatan pada tahap pertama atau sebagai evaluasi menyeluruh selama 5 tahun kegiatan atau program yang telah dijalankan.

Namun demikian, batasan atau target waktu penyelesaian konflik tenurial ini akan disesuaikan dengan skala dan intensitas konflik yang terjadi. Pada skala dan intensitas yang relatif rendah atau kecil, kemungkinan waktunya dapat lebih pendek dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada skala cukup luas dan intensitas yang tinggi.

T1 T2 T3 T4 T5

T0

Proses

Identifikasi Proses Evaluasi Penilaian awal dan

penyusunan workplan Implementasi workplan Tahun I Implementasi workplan Tahun II Implementasi workplan Tahun III Implementasi workplan Tahun IV Evaluasi Evaluasi

4.3.

Alur proses penaganan konflik tenurial pada Kawasan konservasi

Telaah Usulan Penanganan Konflik Tenurial •Perorangan •Badan Hukum/Usaha •Masyarakat/MHA •Pemda •Pihak lainnya

Usulan Penanganan Konflik Tenurial

Penyelesaian Penanganan Konflik Tenurial

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial

Umpan balik

UPT

DIREKTORAT TEKNIS

DIRJEN

Permohonan Usulan Penanganan Konflik Tenurial

Asesmen Konflik Tenurial Tidak dapat

dilanjutkan

Laporan Identifikasi Konflik oleh UPT

Dapat

dilanjutkan

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Permukiman 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Permukiman 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Permukiman 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2 1,4,2,5 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Penyelesaian : Dalam hal konflik tenurial berada dalam zona inti taman nasional atau cagar alam, maka skema penyelesaian konflik tenurial melalui kemitraan konservasi tidak berlaku 1. Mediasi Dalam hal konflik tenurial berada dalam zona inti taman nasional atau blok perlindungan, maka skema penyelesaian konflik tenurial melalui TORA tidak berlaku 2. Penegakan Hukum

3. Kemitraan Konservasi 4. Resettlement / TORA

5. Review Zona/Blok

2-10 Ha > 10 Ha Pelaku (Tinggal di Luar, Lahan di Dalam)

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

< 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha < 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha 2-10 Ha > 10 Ha < 2 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha 5-10 Tahun < 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha < 2 Ha Pemodal

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

2-10 Ha > 10 Ha

Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Keberadaan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berada dalam hutan konservasi hanya dapat dimasukkan dalam zona/blok pengelolaan apabila terbukti dan terverifikasi memang telah ada sebelum penunjukan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Matriks 01. Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Zona Inti, Zona Rimba dan Blok Perlindungan

Tipologi Konflik Tenurial

Tipologi Konflik Tenurial Tipologi Konflik Tenurial

> 10 Ha Pelaku (Tinggal di Dalam, Lahan di Dalam)

> 10 Tahun

< 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha < 5 Tahun

< 2 Ha

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyelesaian : 1. Mediasi 2. Penegakan Hukum 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Tipologi Konflik Tenurial

Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Pemodal / Korporasi / Lembaga

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

Pelaku (Tinggal di Luar, Lahan di Dalam)

2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

Matriks 02. Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Zona dan Blok Pemanfaatan

Tipologi Konflik Tenurial

> 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

Pelaku (Tinggal di Dalam, Lahan di Dalam)

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyelesaian : 1. Mediasi 2. Penegakan Hukum 3. Kemitraan Konservasi 4. Resettlement / TORA 5. Review Zona/Blok 2-10 Ha > 10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

5-10 Tahun > 10 Tahun

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

> 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Matriks 03. Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Zona dan Blok Tradisional

Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Keberadaan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berada dalam hutan konservasi hanya dapat dimasukkan dalam zona/blok pengelolaan apabila terbukti dan terverifikasi memang telah ada sebelum penunjukan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Tipologi Konflik Tenurial

Pelaku (Tinggal di Dalam, Lahan di Dalam)

<= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Pelaku (Tinggal di Luar, Lahan di Dalam)

Pemodal / Korporasi / Lembaga < 5 Tahun

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Permukiman 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 1,4,3 1,2 Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyelesaian : 1. Mediasi 2. Penegakan Hukum 2-10 Ha > 10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha 2-10 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

> 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

2-10 Ha > 10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Matriks 04. Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Zona dan Blok Rehabilitasi

Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

<= 2 Ha 2-10 Ha

Pelaku (Tinggal di Dalam, Lahan di Dalam)

Tipologi Konflik Tenurial

Pelaku (Tinggal di Luar, Lahan di Dalam)

Pemodal / Korporasi / Lembaga

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2

Perkebunan 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2

Permukiman 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2

Perkebunan 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2 1,5,3 1,2

Permukiman 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2 1,4,5,3 1,2

Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom Sb Kom

Lahan Budidaya 1,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Pertambangan Tanpa Ijin 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Perkebunan 1,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2,5,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Permukiman 1,4,5,3 1,2 1,2,4,3,5 1,2 1,2,4,3,6 1,2 1,2,4,3,5 1,2 1,2,4,3,6 1,2 1,2,4,3,6 1,2 1,2,4,3,6 1,2 1,2,4,3,6 1,2 1,2,4,3,6 1,2 Klaim Lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyelesaian : 1. Mediasi 2. Penegakan Hukum 3. Kemitraan Konservasi 4. Resettlement / TORA 5. Review Zona/Blok 2-10 Ha > 10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha

5-10 Tahun > 10 Tahun

< 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

> 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Matriks 05. Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Zona / Blok Khusus dan Religi Budaya Sejarah

Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada dalam hutan konservasi sebelum dilakukan penunjukkan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Keberadaan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berada dalam hutan konservasi hanya dapat dimasukkan dalam zona/blok pengelolaan apabila terbukti dan terverifikasi memang telah ada sebelum penunjukan/penetapan sebagai hutan konservasi.

Tipologi Konflik Tenurial

Pelaku (Tinggal di Dalam, Lahan di Dalam)

<= 2 Ha 2-10 Ha > 10 Ha <= 2 Ha 2-10 Ha

Tipologi Konflik Tenurial

Pelaku (Tinggal di Luar, Lahan di Dalam)

Pemodal / Korporasi / Lembaga < 5 Tahun

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil penilaian lapangan di Taman Nasional Gunung Leuser,

Sumatera Utara;

Lampiran 2. Hasil penilaian lapangan di Taman Nasional Rawa Aopa

Watumohai, Sulawesi Tenggara;

Lampiran 3. Hasil penilaian lapangan di Taman Nasional Bogani Nani

Wartabone, Sulawesi Utara;

Lampiran 4. Hasil penilaian lapangan di Suaka Margasatwa Dangku, Sumatera

Selatan;

Lampiran 5. Hasil penilaian lapangan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan

Tengah

Lampiran 1. Laporan Survei Lapangan (

Groundcheck

) TN. Gunung

Leuser

Gugus Tugas Multipihak Penyelesaian Permasalahan Lahan, Perambahan dan Usulan Wilayah Adat di Kawasan Konservasi

Taman Nasional Gunung Leuser 28 Mei – 2 Juni 2018 I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu Kawasan Konservasi sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang mewakili type hutan hujan dataran tinggi sampai dengan dataran rendah Sumatera yang dihuni oleh satwa kunci sumatera seperti Orang Utan, Badak, Harimau serta Badak. Seiring dengan pesatnya pembangunan telah memberikan tekanan yang sangat menghawatirkan terhadap keberadaan Kawasan tersebut. Tekanan berupa perambahan, penguasaan lahan baik oleh masyarakat maupun korporasi sampai dengan pemukiman di dalam Kawasan.

Tahun 1999/2000, tingkat kerusakan semakin bertambah luas dengan masuknya para pengungsi asal Aceh Timur (akibat kondisi yang tidak kondusif) yang mendiami kawasan di Dusun Damar Hitam, Dusun Sei Minyak, dan Barak Induk (Dusun V Aman Damai). Perambahan hutan, disebabkan adanya kebutuhan lahan, pembukaan kebun, lemahnya penegakan hukum, persoalan batas yang tidak jelas, keberadaan ex-pengungsi asal Aceh, ketergantungan ekonomi pada sector perkebunan/pertanian. Hasil penafsiran Citra Landsat di Kawasan TNGL tahun 2002 menunjukkan total kerusakan seluas ±43.623 Ha termasuk adanya tutupan lahan non hutan seluas ±20.688 Ha. Tahun 2005, luas kerusakan hutan mencapai ± 22.000 ha.

Dengan adanya tantangan tersebut, merujuk kepada tugas dan fungsinya, Balai Besar TNGL merupakan institusi yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan Kawasan untuk menjaga

keberadaan keanekaragaman hayati dan keamanan Kawasan. Dengan berubahnya paradigma birokrasi dibidang pengelolaan hutan maka berbagai terobosan telah dilakukan agar tercapainya tujuan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan paradigma tersebut adalah melalui pendekatan pengelolaan Kawasan konservasi melalui kemitraan dengan masyarakat. Selain pendekatan kemitraan yang menyasar kepada masyarakat di sekitar Kawasan, ancaman terhadap perambahan maupun perusakan Kawasan perlu dikaji lebih lanjut, sehingga permasalahan perambahan dan juga konflik tenurial di dalam Kawasan konservasi dapat dipetakan, yang mencakup kesejarahan, tipologi dan juga aktornya. Pemetaan konflik ini akan menjadi rujukan di dalam menentukan pola penanganan yang tepat yang dapat diukur keberhasilan penananganannya dalam janga pendek, menengah dan Panjang.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan kegiatan, tim gugus tugas penyeleisaian permasalahan lahan dan perambahan, memiliki tugas meliputi:

1. Membangun basisdata spasial dan non spasial permasalahan tenurial di Kawasan konservasi; 2. Merumuskan tipologi permasalahan konflik tenurial yang ditemukan di Kawasan konservasi; 3. Merumuskan rekomendasi pola penanganan efektif permasalahan konflik tenurial sesuai dengan

tipologi permasalahan. 1.3. Dasar Pelaksanaan

Keputusan Dirjen KSDAE No. SK.184/KSDAE/SET/REN.2/5/2018 tentang Penunjukan Gugus Tugas Multipihak Penyelesaian Permasalahan Lahan, Perambahan dan Usulan Wilayah Adat di Kawasan Konservasi.

1.4. Tujuan

1. Mendiskripsikan data-data spasial dan non spasial terkait penanganan konflik tenurial di TN Gunung Leuser;

2. Mendiskripsikan tipologi dan rumusan strategi penyelesaian konflik tenurial yang relevan. II. Metodologi

2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Pengumpulan data Primer (langsung) dari lapangan dengan : 1. Observasi Lapangan

2. Interview langsung 3. Focus Group Diskusi b. Kajian Data Sekunder c. Analisa Deskripsi dan Spatial 2.2. Areal Pengamatan

Areal pengamatan difokuskan pada tiga lokasi permasalahan lahan yang berada di wilayah SPTN Wilayah VI TN Gunung Leuser, yang meliputi:

a. Kelompok Tani Hutan Konservasi “Cinta Makmur”, Desa PIR ADB, Kecamatan Besitang; b. Kelompok Barak Induk, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan;

c. Kelompok Sei Bamban, Desa PIR ADB, Kecamatan Besitang.

2.3. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan survei lapangan dilakukan pada tanggal 28 Mei – 2 Juni 2018. III. Survey dan Pengamatan Lapangan

3.1. Sejarah Kawasan TN Gunung Leuser

Sebagai Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) berfungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan dengan fokus pengelolaan untuk mempertahankan perwakilan ekosistem Leuser yang unik dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta habitat penting bagi keberadaan beberapa spesies lambang/kebanggaan (flagship species). Namun demikian, TNGL juga merupakan hotspot keterancaman degradasi keanekaragaman hayati yang tinggi, yang disebabkan oleh illegal logging, perambahan kawasan, kebakaran, dan aktivitas vandalisme lainnya.

Secara yuridis formal keberadaan TNGL untuk pertama kali dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian No. 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian 5 (lima) TN di Indonesia, yaitu; TN. Gunung Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Gede Pangrango, TN. Baluran, dan TN. Komodo. Berdasarkan Pengumuman Menteri Pertanian tersebut, ditunjuk luas TN. Gunung Leuser adalah 792.675 ha. Pengumuman Menteri Pertanian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jenderal Kehutanan No. 719/Dj/VII/1/80 tanggal 7 Maret 1980 yang ditujukan kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser dengan isi penting yaitu pemberian status kewenangan pengelolaan TNGL kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser. Sebagai dasar legalitas dalam rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-II/1997 tentang Penunjukan TNGL seluas 1.094.692 hektar yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (sekarang Provinsi Aceh) dan Provinsi Sumatera Utara.

Merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam, maka pengelolaan TNGL harus didasarkan atas perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan mengakomodasikan aspirasi Publik serta pelibatkan para pihak

perubahan demokratis, transparan dan bertanggung-gugat (accountable), serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3.2. Perbandingan Perambahan

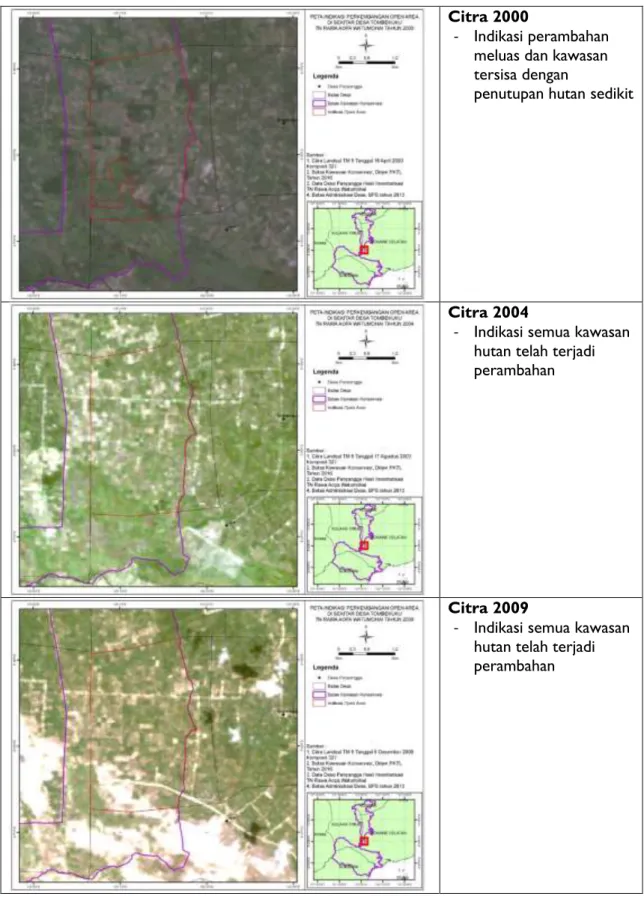

1. Perkembangan area terbuka (open area).

Berdasarkan Data Citra Landsat 1995 – 2015, menunjukan telah terjadi perkembangan

terhadap areal terbuka atau open akses yang disebabkan oleh berbagai kegiatan masyarakat baik yang berada di dalam, disekitar maupun diluar areal BBTNGL, terutama di wilayah Besitang.

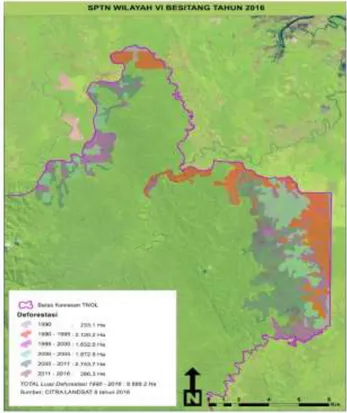

Gambar 01. Perkembangan open area menurut citra landsat 1990-2016 (TNGL, 2017)

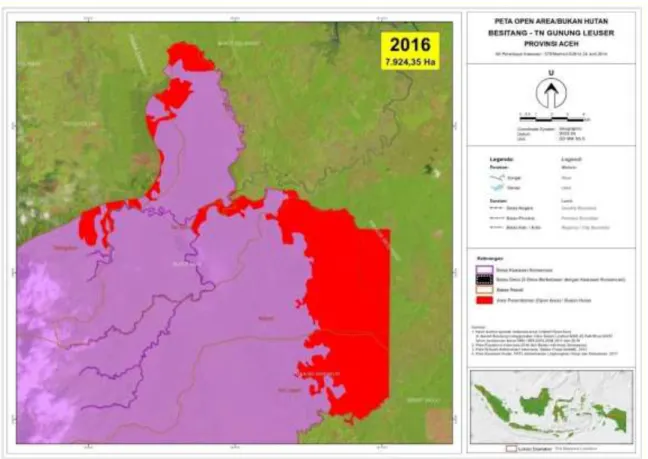

Gambar 03. Peta open area di daerah Besitang (merah), yang berada di dalam Kawasan konservasi.

3.3. Upaya Penanganan Balai Besar TNGL

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar TNGL terhadap permasalahan tenurial yang terjadi, meliputi:

1. Balai TNGL melakukan operasi gabungan diberbagai lokasi rawan kegiatan perambahan & illegal logging di kab. Langkat.

2. Balai TNGL melakukan serangkaian sosialisasi, pemantauan dan tindakan hukum serta mempersiapkan proses Relokasi pengungsi Aceh

3. Dengar pendapat dengan Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Langkat yang intinya bahwa DPRD

Kabupaten Langkat mendukung upaya pengosongan pengungsi dan penggarap lainnya dari kawasan TNGL

4. Rapat koordinasi dengan Pemda Sumatera Utara dimana diputuskan bahwa kawasan TNGL harus

kosong dari kegiatan perambahan dan penanganan terhadap pengungsi agar dikoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Aceh Timur

5. Rapat Koordinasi dengan DPRD Kab.Langkat, Komisi I dan Wakil Bupati Langkat. Disepakati untuk melakukan cek batas lapangan secara bersama-sama. Upaya ini tidak dilanjutkan & pihak DPRD sepakat terhadap batas yang telah ada saat ini.

6. Rapat Koordinasi dengan DPRD Kab.Langkat, Polres Langkat, BPKH I Medan, Balai TN.Gunung Leuser. Batas kawasan TN.Gunung Leuser tetap mengacu pada batas lama (batas Suaka

Margasatwa) pada jaman Belanda

7. Koordinasi dengan Menko Kesra yang dihadiri oleh Ketua BRA, Polda Sumut, jajaran Pemda Kab.Langkat (Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi, Polres Langkat), Kakanwil BPN Sumut, wakil dari Ditjen Cipta Karya, Kimpraswil, Dir.PPH, Ditjen PHKA, dan Balai TNGL. Presentasi disampaikan oleh Kapolda Sumut dan Kepala Balai TNGL. Disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Segera dibentuk Tim terpadu (Pusat, NAD, Sumut) untuk membantu melakukan identifikasi terhadap 5 target utama, yaitu unsure masyarakat (pengungsi, perambah), perusahaan, NGO

8. Pembahasan usulan kegiatan dalam rangka penyelesaian perambahan kawasan TNGL di Resort Sekoci. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang PTN Wilayah III Stabat dan dihadiri oleh Kepala SPTN Wilayah VI Besitang dan Staf terkait.

9. Pelaksanaan pengelolaan program kerja BPTN Wilayah III Stabat T.A 2018 berfokus pada penyelesaian kasus perambahan di Resort Sekoci, untuk itu BPTN Wilayah III Stabat mengajukan usulan kegiatan DIPA untuk T.A 2018.

10. Penyusunan Role Model penyelesaian perambahan di Besitang dipimpin oleh Kepala Bidang PTN Wilayah III Stabat. Penyusunan Role Model mengikuti arahan Dirjen KSDAE dan dilengkapi dengan TOR.

11. Mengintensifkan patroli fungsional pengamanan kawasan.

3.4. Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan Balai Besar TNGL Upaya tindaklanjut yang akan dilakukan Balai Besar TNGL ke depan meliputi:

1. Mendorong percepatan tata batas di TNGL;

2. Melaksanakan kegiatan pengamanan Kawasan;

3. Mendorong penegakan hukum (perambahan) di kawasan TNGL;

4. Sosialisasi zonasi dan penyuluhan;

5. Pelaksanaan role model penanganan konflik tenurial; 6. Berkoordinasi dengan para pihak terkait.

3.5. Kunjungan dan Pengamatan Lapangan

1. Lokasi perambahan di Desa PIR ADB, Kelompok tani hutan konservasi “Cinta Makmur”.

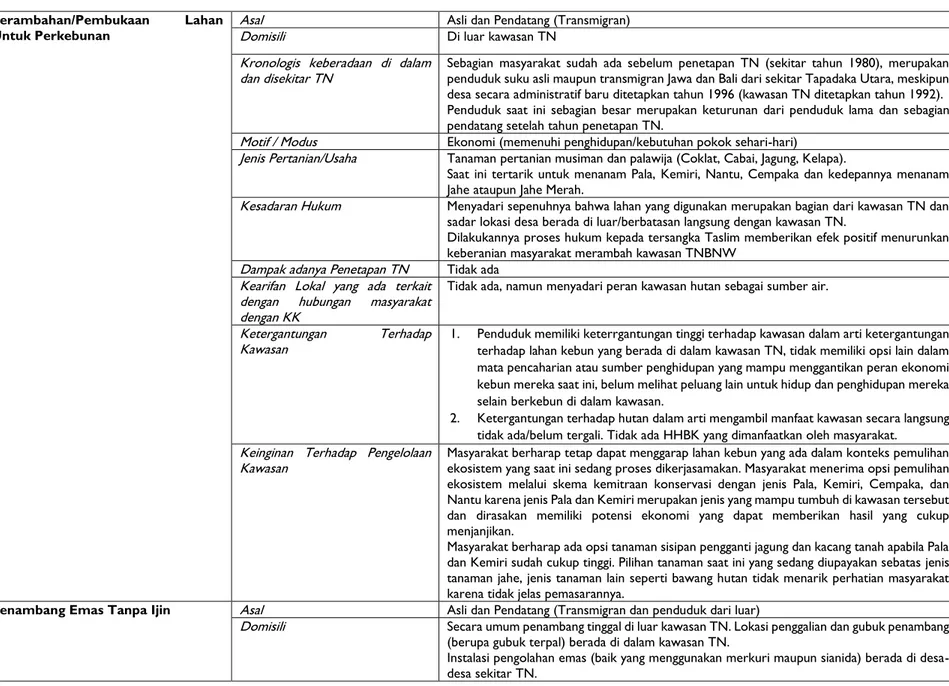

Kelompok Tani Hutan Kenservasi (KTHK) ini diketuai oleh Hasan Sitepu yang beranggotakan 50 penggarap (KK) yang berlokasi di Desa PIR ADB, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sebagian besar anggota kelompoknya adalah masyarakat dari sekitar desa, meskipun ada yang berasal dari Jawa yang sudah lama bermukim dan menetap di desa-desa sekitarnya.

Secara pembagian wilayah kerja di dalam BBTNGL, wilayah ini termasuk ke dalam Resort Sekoci atau ada yang menyebutnya dengan Blok Lapangan Tembak dikarenakan sejarah pergolakan masa lalu. Di blok ini telah terbentuk 7 (tujuh) KTHK dari 12 KTHK yang sudah terbantuk diwilayah Besitang dengan anggota kelompok antara 26 – 50 penggarap.

Diskusi dengan para Ketua KTHK telah memberikan gambaran bahwa setelah Kongres Petani pada Februari 2018, masih sedikit progress yang dicapai seperti pembentukan KTHK, pendataan anggota KTHK dan sosialisasi tentang jenis tanaman dan luasan lahan garapan yang dibolehkan untuk dijadikan program kemitraan konservasi.

Saat ini para anggota KTHK sudah mulai menanam lahan garapannya yang diperkirakan kurang-lebih 2 (dua) hektar untuk masing-masing penggarap dengan tanaman buah-buahan seperti Jengkol, Petai, Karet, Matoa dan saat ini masih terkendala dalam memperoleh bibit yang siap untuk ditanam.

Lambatnya progress ini tidak terlepas dari trauma masa lalu dari beberapa program yang pernah disampaikan tetapi tidak terialisasi oleh BBTNGL. Ditambah lagi adanya informasi dan provokasi dari kelompok yang mengatasnamakan utusan dari Kedatukan Besitang.

Masyarakat yang tergabung dalam Program Kemitraan Konservasi melalui KTHK mengharapkan konsistensi program yang sudah disepakati sehingga bisa meyakinkan bagi penggarap-penggarap lainnya untuk bergabung dengan program ini. Dengan secepatnya program ini dilaksanakan maka provokasi-provokasi oleh oknum-oknum tertentu dapat diminimalisasi.

Para penggarap juga bersepakat dalam mendukung program Kemitraan Konservasi melalui KTHK yang telah difasilitasi oleh BBTNGL dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak memberikan kesempatan bagi penggarap yang berada diluar Besitang yang telah memiliki lahan untuk ikut serta dalam program ini.

Persetujuan tentang diberikannya kesempatan kepada Karang Taruna dan Kelompok PKK dari Desa PIR ADB untuk terlibat di dalam program Kemitraan Konservasi telah pula disampaikan oleh Ketua KTHK dan Kepala Desa PIR ADB

Lokasi perambahan berdasarkan Penunjukkan TN Sebangau oleh Menteri Kehutanan (SK

423/Menhut-II/2004), SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 dan SK Menteri Kehutanan Nomer SK 529/Menhut-II/2012, berada di dalam kawasan hutan taman nasional.

2. Lokasi perambahan di Kelompok Barak Induk, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan. Kelompok Bara Induk berada dalam wilayah administrasi Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat adalah bekas pengungsi dari Aceh yang dikordinir oleh Bapak Darmo. Pemukiman ini telah dimulai sejak 1999 dan berada di dalam Kawasan BBNTGL. Fasilitas umum yang telah berdiri di dalam pemukiman ini antara lain, Sekolah (PAUD, Madrasah, SD dan SMP), Masjid, Pasar dan beberapa kios milik masyarakat.

Sekolah merupakan gerakan swadaya masyarakat agar anak-anak bisa mendapatkan Pendidikan, karena sampai saat ini keberadaan mereka belum diakui oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Langkat, meskipun sebagaian masyarakat telah memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat sejak 2005.

Saat ini jumlah penduduk yang berada di pemukiman ini berkisar 500 kepala keluarga yang 90 % adalah berasal dari pengungsi Aceh dan 10 % adalah masyarakat sekitarnya.

Setelah Kongres Petani, belum ada progress dan masyarakat berharap Program Kemitraan Konservasi segera dilaksanakan karena dengan dilaksanakannya program ini maka legalitas keberadaan mereka diakui oleh BBTNGL dan berharap dapat diakui oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan Desa Defifnitip.

Masyarakat juga sudah berkomitmen untuk mengikuti program Kemitraan Konservasi dengan menanam tanaman NON-Sawit, meskipun saat ini beberapa lahan sudah ditumbuhi oleh tanaman Kelapa Sawit yang sudah berumur 8 – 10 tahun.

Masyarakat telah menyadari keberadaan mereka saat ini, untuk itu mereka berharap hanya untuk dapat diakui legalitas keberadaanya bukanlah sertifikat hak sebagaimana di dalam Kawasan Non Hutan.

3. Lokasi perambahan di Kelompok Sei Bamban, Desa PIR ADB.

Sei Bamban masih masuk ke dalam administrasi Desa PIR ADB, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kelompok Sei Bamban telah terbentuk 5 (lima) KTHK yang terdiri dari KTHK Bamban Makmur yang beranggotakan 26 penggarap, KTHK Karya Lestari beranggotakan sekitar 30 penggarap, KTKH Bina Lingkungan beranggotakan 35 penggarap, KTHK Bemban Sejahtera yang beranggotakan 25 penggarap, KTHK Bemban Bersemi yang beranggotakan 25 penggarap yang merupakan satu-satunya dipimpin oleh perempuan yaitu Ibu Marlina.

Sebagian besar penggarap telah menanam tanaman Jeruk pada lahan garapan mereka dan saat ini sudah menghasilkan. Setelah Kongres Petani, masyarakat merasa lebih tenang dalam menggarap lahan mereka meskipun mereka harus menghentikan semua rencana menanam Kelapa Sawit. Untuk selanjutnya msayarakat mengharapkan program Kemitraan KOnservasi segera dijalankan terutama pengadaan bibit tanaman yang telah dianjurkan.

Masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat di dalam mengelolan lahan garapan mereka kerena saat ini masih ada gangguan-gangguan dating dari kelompok yang mengatas namakan Perwakilan Kedatukan Besitang. Di lokasi Sei Bamban telah berdiskusi pula dengan Bapak Radian dan Bapak Dani Sitepu sebagai utusan dari Kedatukan Besitang yang di Koordinasikan oleh Lemhatabes yang telah menggarap lahan berdasarkan arahan dari Kedatukan yang digarap oleh 120 – 150 penggarap. Mereka belum mengakui keberadaan