(Cheilinus undulatus Rüppell 1835)

Status Stok dan Pengelolaannya

di Indonesia

(Cheilinus undulatus Rüppell 1835)

Status Stok dan Pengelolaannya

di Indonesia

Isa Nagib Edrus

Ali Suman

Status Stok dan Pengelolaannya di Indonesia

Isa Nagib Edrus Ali Suman

Copyright© 2013 Isa Nagib Edrus, Ali Sulman

Penyunting : Yuki HE Frandy Desain Cover : Sani Etyarsah

Lay Out : Marangkup Tua Hutauruk Korektor : Dwi M Nastiti

PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Cetakan Pertama: Februari 2014

Hak cipta dilindungi oleh undang-uNdang

Dilarang memperbanyak buku tanpa izin tertulis dari Penerbit ISBN : 978-979-493-603-0

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah buku dengan judul Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus

Ruppell 1835): Status Stok dan Pengelolaannya di Indonesia dapat

diselesaikan dengan baik.

Buku ini mencoba untuk menyintesis permasalahan pengelolaan perikanan napoleon dalam kaitannya dengan menata kembali kinerja perikanan jenis rawan punah. Ulasan tentang karakteristik ikan napoleon mengawali alur diskusi untuk mengenal ikan ini lebih jauh. Selanjutnya teknik pemantauan populasi dengan metode Underwater Visual Census (UVC) ikan napoleon adalah penting untuk diekspos dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas survei dan monitoring di Indonesia. Studi kasus pemantauan ikan napoleon di perairan Maratua bukan saja dipresentasikan sebagai upaya sosialisasi dalam hal keragaan monitoring menggunakan teknik UVC tersebut, tetapi juga sebagai upaya untuk mengkaji status stok ikan napoleon di wilayah penangkapan yang intensif. Dengan semangat yang sama, studi kasus di perairan Kabupaten Karas Fak Fak disajikan sebagai upaya untuk melihat perkembangan populasi ikan napoleon pascapenutupan penangkapannya selama lima tahun.

Menurut perspektif buku ini secara keseluruhan, terlihat pengelolaan perikanan napoleon di Indonesia belum dapat menjamin kelestarian sumber dayanya. Apabila kondisi ini berjalan terus-menerus dalam jangka panjang dikhawatirkan akan terjadinya penurunan stok sumber daya napoleon yang selanjutnya akan mengancam kelestarian sumber daya tersebut dan lebih memiskinkan nelayan. Dalam kaitan tersebut, maka seluruh stakeholder

perikanan napoleon harus bersinergi dalam merumuskan dan menjalankan konsep-konsep penguatan kemampuan pengelolaan. Dengan demikian, sumber daya ikan akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi perikanan tangkap nasional yang berbasis ekonomi biru.

Buku ini merupakan refleksi penulis dari perjalanan panjang penelitian sumber daya ikan napoleon yang dilakukan di berbagai wilayah perairan

dari peneliti terdahulu. Atas usaha dan kerja keras yang tidak mengenal lelah dari penulis untuk menyiapkan buku ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sebagai suatu karya ilmiah, saya mengharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan napoleon secara berkelanjutan di Indonesia. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua serta semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Balai

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

BAB 1

PENDAHULUAN

... 1 BAB 2NOMENKLATUR DAN

BIO-EKOLOGI NAPOLEON

... 7 Klasifikasi ... 7 Morfologi ... 8Napoleon dan Habitatnya ... 10

Rekrutmen Napoleon ... 11

Distribusi ... 12

Tingkah Laku Napoleon ... 14

Kebiasaan Makan ... 15

Reproduksi ... 16

Parameter Populasi ... 20

Kepadatan Stok Napoleon ... 20

BAB 3

MENGENAL UNDERWATER VISUAL CENSUS (UVC)

SEBAGAI ALAT BANTU MONITORING

POPULASI NAPOLEON

... 25Pengenalan Jenis Secara Langsung ... 26

Identifikasi Lokasi Penelitian ... 28

Identifikasi Ukuran Ikan Secara Visual ... 29

Prosedural Aplikasi UVC ... 33

Pendekatan Teknis ... 35

BAB 4

KRITERIA PENILAIAN KEPADATAN POPULASI IKAN

NAPOLEON

... 51Sifat Bawaan dan Kehidupan Alami Ikan Napoleon ... 51

Pilihan atas Kriteria Kepadatan ... 52

Kriteria Kepadatan ... 53

BAB 5

KEPADATAN STOK DAN HABITAT IKAN NAPOLEON

Studi Kasus di Perairan Karang Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ... 57Kepadatan Stok dan Status Habitat ... 58

Sebaran dan Intensitas Eksploitasinya ... 63

BAB 6

PERKEMBANGAN POPULASI IKAN NAPOLEON

Studi Kasus Pascapenutupan Penangkapan di Perairan Kabupaten Karas, Fak Fak ... 67Status Kepadatan ... 69

Status Perkembangan Populasi ... 81

Ukuran Ikan sebagai Indikator ... 82

Terpeliharanya Ikan Kerapu ... 83

BAB 7

STATUS STOK NAPOLEON DALAM WILAYAH

PERLINDUNGAN LAUT

Studi Kasus di Taman Nasional Bunaken ... 85Kepadatan Stok Ikan Napoleon ... 86

Perkembangan Populasi ... 87

BAB 8

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN

DALAM PENGELOLAN PERIKANAN NAPOLEON

Studi Kasus di Anambas Provinsi Kepulauan Riau ... 93Pendekatan Kelembagaan ... 95

Pemberdayaan Kelembagaan dalam Pengentasan Masalah ... 96

Model Integrasi Pengelolaan Sumber Daya ... 97

Pola Nelayan dalam Pengelolaan Napoleon ... 98

Integrasi Masyarakat dalam ICZM ... 98

Membangun Prinsip Kehati-hatian dalam PBSM ... 99

Hubungan PSBM dengan RENSTRA Pembangunan Daerah ... 106

Manfaat Kelembagaan yang Solid ... 111

BAB 9

KEBIJAKAN MORATORIUM

... 113Pembangunan Berkelanjutan ... 115

Ikan Napoleon Jenis Rawan Punah ... 115

Kesenjangan antara Sistem Produksi dan Prinsip Kehati-hatian ... 117

Ketidakpastian Penerapan Hukum yang Menjadi Dilema ... 119

Landasan Hukum ... 121

Implikasi Politis Atas Undang-Undang ... 122

Manajemen Perikanan ... 122 Opsi Kebijakan ... 129 Rekomendasi ... 133 BAB 10

PENUTUP

... 135 DAFTAR PUSTAKA ... 139Daftar Tabel

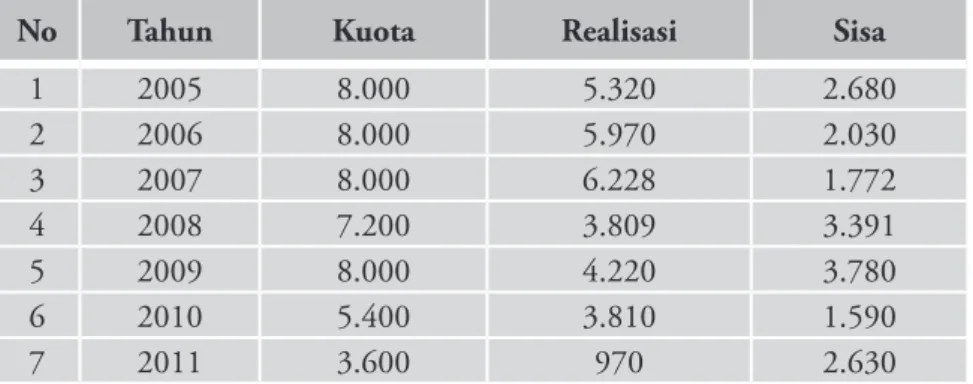

Tabel 1 Kuota perdagangan ikan napoleon

menurut tahun ... 5 Tabel 2 Parameter populasi ikan napoleon ... 16 Tabel 3 Sediaan, stadium, dan frekuensi kemunculan ikan napoleon

pada area sensus (Edrus 2010)... 23 Tabel 4 Contoh tabulasi hasil pencatatan data pada papan sabak ... 43 Tabel 5 Lembar data hasil sensus populasi ikan napoleon ... 47 Tabel 6 Hasil sensus visual populasi ikan napoleon

di perairan pantai Pulau Maratua tahun 2013 ... 60 Tabel 7 Kondisi area sensus visual populasi ikan napoleon

di perairan Pantai Maratua tahun 2013 ... 61 Tabel 8 Hasil sensus dan tabulasi data GPS yang menunjukkan jarak

dan luar area sensus serta kepadatan ikan napoleon ... 71 Tabel 9 Area sensus dan beberapa temuan komoditas penting lain ... 78 Tabel 10 Hasil sensus visual bawah air untuk populasi napoleon

di wilayah Taman Nasional Bunaken pada Oktober 2012 ... 87 Tabel 11 Matriks rencana strategis pengelolaan sumber

daya berbasis masyarakat ... 102 Tabel 12 Opsi kebijakan pengelolaan ikan napoleon... 107 Tabel 13 Negara yang menetapkan pelarangan menjual

atau ekspor napoleon atau bahan-bahan jadi dari napoleon ... 124 Tabel 14 Jumlah rumah tangga perikanan yang khusus

menangkap ikan napoleon ... 127 Tabel 15 Volume ekspor dan nilai ekspor ikan napoleon

Daftar Gambar

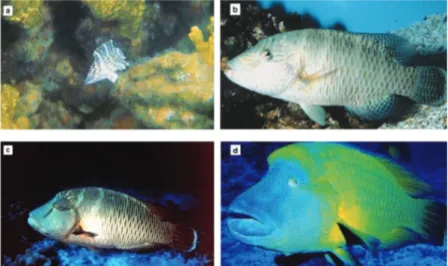

Gambar 1 Perbedaan morfologi antara ikan napoleon fase juvenil dan dewasa: a) juvenil memiliki belang-belang, (b–c) remaja yang memiliki gurat di bawah mata dan sisik serta ekor yang spesifik, (d) dewasa mempunyai jenong (tonjolan dahi). Sumber: Sadovy et al. (2003) ... 8 Gambar 2 Perbedaan rupa ikan napoleon betina (atas)

dan jantan (bawah): berbeda dalam hal

ujung sirip punggung bagian belakang, warna sisik,

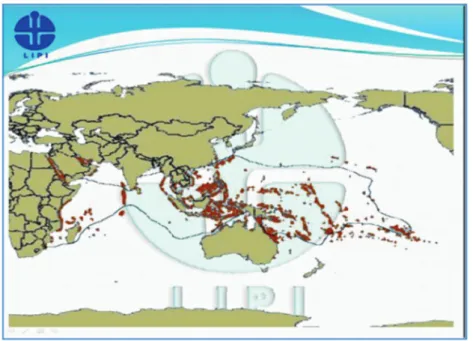

dan bentuk bibir. Sumber: Rome & Newmen (2010) ... 10 Gambar 3 Peta penyebaran ikan napoleon di perairan tropis.

Sumber: Suharti (2009), LIPI ... 13 Gambar 4 Cheilinus trilobatus dan C. chlorourus, spesies yang mirip

ikan napoleon (Cheilinus undulatus), sama-sama berasal dari marga Cheilinus, tetapi memiliki perbedaan s

sekitar pangkal ekor, ujung ekor, dan gurat sekitar mata.

Sumber: Sadovy et al. (2003) ... 30 Gambar 5 Pteragogus guttatus-foto kiri, spesies ikan mirip juvenil

ikan napoleon (Cheilinus undulatus)-foto kanan,

sama-sama berasal dari suku yang sama tetapi berbeda marga. Bentuk ekor, garis ekor, lurik sisik, dan lurik sekitar mata yang membedakan di antara kedua jenis tersebut ... 30 Gambar 6 Bolbometopon muricatum, spesies ikan yang mirip

ikan napoleon stadium tua (Cheilinus undulatus), keduanya berasal dari suku yang berbeda. Corak dan bentuk lekukan pada muka dan bentuk ekor yang membedakan ikan ini dengan napoleon.

Sumber: Kuiter & Tonozuka (2001) ... 31 Gambar 7 GPS-Floating Kit (GPS-FK) terdiri atas GPS, housing,

pelampung, dan tongkat keseimbangan ... 34 Gambar 8 Kegiatan sensus dengan teknik Underwater Visual Census menggunakan SCUBA ... 36 Gambar 9 Kegiatan sensus menggunakan teknik Underwater

Gambar 10 Visi yang terlihat ketika suatu objek tertentu (karang) menutupi suatu bidang datar. Tutupkan objek tersebut dapat ditaksir sesuai yang terlihat dalam frame lingkaran dengan kategori persentasenya masing-masing.

Cara seperti ini digunakan dalam menaksir tutupan karang di tempat alamiahnya. Sumber: English et al. (1994) ... 40 Gambar 11 Wilayah sensus visual ikan napoleon

di Pulau Maratua tahun 2013 ... 59 Gambar 12 Lokasi dan lintasan sensus ikan napoleon

di Perairan Karas, Fak Fak, Papua Barat ... 70 Gambar 13 Frekuensi panjang total ikan napoleon ... 81 Gambar 14 Distribusi frekuensi panjang ikan napoleon

di wilayah Taman Nasional Bunaken (2012) ... 89 Gambar 15 Distribusi frekuensi panjang ikan napoleon

di wilayah perairan Raja Ampat

Sumber: Loka PSPL Sorong (2013)... 90 Gambar 16 Penurunan produksi ikan kerapu hidup

akibat perikanan potas di Wangi-Wangi, Wakatobi,

Sulawesi Tenggara. Sumber: Purnomo (2009)... 126 Gambar 17 Keuntungan lain dari ikan napoleon sebagai

objek wisata bahari.

(Source): http://ikanmania.wordpress.com ... 133 Gambar 18 Pohon masalah perikanan napoleon ... 136 Gambar 19 Pohon kebijakan untuk memperbaiki kinerja

BAB 1

PENDAHULUAN

Keanekaragaman adalah aset untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa, tetapi di lain pihak aset ini tidak mudah untuk dikelola dan bahkan belum dimengerti dengan baik. Keanekaragaman dianggap sebagai suatu sumber daya yang dapat dieksploitasi dengan mudah dan sedikit sekali perhatian pada kelestariannya (Bappenas 2003). Seperti halnya keanekaragaman sumber daya ikan karang yang tinggi dari sisi jenis, tetapi tidak diikuti oleh kelimpahan dari sisi individual (Arief & Edrus 2010). Oleh karena itu, ketika suatu jenis memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar global dengan permintaan yang tinggi, maka pengelolaannya harus dibatasi oleh nilai kelimpahannya di alam, seperti yang terjadi pada ikan napoleon (Cheilinus undulatus). Ancaman utama pada perdagangan ikan hidup jenis napoleon adalah lebih tangkap dan pengaruh cara penangkapan yang merusak ikan target lain, ikan nontarget, dan lingkungan terumbu karang (Donaldson & Sadovy 2001; Gillettt 2010). Sejak tahun 1990-an, ikan napoleon menjadi komoditas unggulan dalam ekspor perikanan asal Indonesia karena wilayah perairan karang Indonesia menjadi habitat potensialnya (Sadovy et al. 2003). Pada awalnya hal ini dianggap sebagai suatu anugerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dampak negatif dari perikanan napoleon kemudian menjadi isu penting dalam kelestarian terumbu karang karena cara penangkapannya yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan eksternalitas bagi usaha lain. Untuk menanggulangi kasus-kasus kerusakan karang yang semakin sporadis, pemerintah melarang penangkapan ikan napoleon atas dasar kerusakan habitat yang ditimbulkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

Larangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1985 dan Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95, pada waktu itu Dirjen Perikanan masih

1995 yang berisi tentang larangan ekspor ikan napoleon, kecuali atas izin Menteri Pertanian. Kebijakan pemerintah baru berpihak pada kepentingan pengaturan pengelolaan yang ramah lingkungan setelah kasusnya menjadi perhatian dunia, terutama setelah diperkenalkan isu kuota penangkapan. Kebijakan terakhir terkait dengan Deklarasi Dirjen Perikanan No. HK.330/ S3.6631/96 mengenai perubahan keputusan Dirjen Perikanan No. HK.330/ Dj.8259/95 tentang ukuran, lokasi, dan tata cara penangkapan ikan napoleon. Namun regulasi ini dipandang belum efektif karena isu perikanan napoleon berkembang ke arah tanpa kontrol karena adanya kasus perdagangan illegal, unregulated, and unmonitored (Syofyanto 2006). Dalam perjalanan waktu, regulasi-regulasi tersebut kemudian dianggap usang walaupun belum dicabut secara resmi karena situasi semakin berkembang.

Setelah terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, status populasi ikan napoleon menjadi perhatian dunia, terutama setelah jenis yang berasal dari Indonesia itu membanjiri pasar global, yaitu sebagai pertanda maraknya

IUU fishing. Akhirnya di tahun 2004 semua ketentuan atau regulasi ikan ini masuk dalam tinjauan CITES dan Appendix 2 (IUCN 2004). Hal itu berkenaan dengan tata aturan perdagangan di tingkat global, di mana aturan dinisbahkan pada kepentingan aturan panen yang tidak merugikan demi kesinambungan produksi (non-detrimental finding-NDF). Untuk kepentingan itu ditetapkanlah kuota perdagangan ikan napoleon di bawah tanggung jawab LIPI sebagai scientific authority dan Kementerian Kehutanan sebagai managementauthority. Sementara aturan ke dalam untuk membenahi pengelolaan ini secara umum mengacu pada UU 31/2004 dan UUD 45/2009 tentang perikanan dan pengawasan, larangan, dan sanksi.

Kita masih diberi kesempatan mengusahakan ikan napoleon ini karena ketentuan CITES tersebut masih membuka kuota perdagangan dan belum ditetapkan statusnya menjadi Appendix I. Kuota perdagangan ikan napoleon, seperti terlihat pada Tabel 1 menunjukkan angka yang semakin menurun dan angka realisasi kuota yang semakin kecil, tetapi hal ini belum dapat menjadi patokan resmi atas pemanfaatan ikan napoleon.

Dua hal yang menjadi perhatian tentang mengapa kuota semakin kecil dan realisasi ekspor juga menurun. Pertama, populasi ikan napoleon di alam memang sudah menurun drastis menuju collapse seperti beberapa hasil penelitian (Donaldson & Sadovy 2001) dan diakui bahwa penangkapan dan

perdagangan telah menurun 50% dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir (Sadovy 2006). Kedua, maraknya IUU masih menjadi batu sandungan dalam pengelolaan perikanan napoleon, sehingga terkesan kuota tidak bermanfaat lagi ketika perdagangan gelap tidak tercatat.

Regulasi yang diharapkan taktis dalam menghadapi perdagangan gelap dan pencurian ikan tidak juga dapat berlaku serta merta untuk menuntaskan persoalan tersebut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 hanya mengatur tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan. Diakui bahwa regulasi ini menjadi pintu masuk bagi perlindungan ikan yang terancam punah, seperti ikan napoleon. Namun sayangnya substansi peraturan ini yang mengatur perlindungan terbatas dalam dimensi waktu lebih mengacu pada waktu siklus reproduksi yang pendek dan bukan waktu yang sebenarnya, sehingga tidak dapat digunakan dalam perlindungan terbatas berdimensi waktu pembatasan penangkapan tahunan (moratorium). Oleh karena itu, jika peraturan ini mengalami sedikit perubahan dalam substansi yang dimaksud di atas, maka dapat menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan lebih lanjut.

Dalam keterbatasan tersebut, kemudian menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan ikan napoleon (Cheilinus undulatus). Namun Keputusan Menteri tersebut lebih dialamatkan pada perlindungan terbatas yang mengatur ukuran yang tidak boleh dipanen. Dengan demikian kuota dan izin penangkapan masih terbuka untuk ukuran antara 1–99 gram dan 1–2 kg. Keputusan baru ini sesungguhnya hanya mengubah interval ukuran yang sebelumnya diatur oleh Deklarasi Dirjen Perikanan No. HK.330/S3.6631/96 tentang ukuran, lokasi, dan tata cara penangkapan ikan napoleon, sedangkan deklarasi tersebut dipandang belum efektif ketika pengawasan perikanan napoleon di tingkat lapang menjadi mandul menghadapi IUUfishing (Edrus 2011).

Lebih jauh terlihat meskipun undang-undang, regulasi, dan keputusan menteri telah siap menghadapi perikanan napoleon, tetapi kerangka kerja kebijakan untuk pengelolaan panen, perdagangan domestik, dan ekspor ikan napoleon belum dilaksanakan secara efektif. Karena tidak ada dokumen komprehensif

ada. Kebingungan seperti ini juga terlihat di kalangan nelayan, pengumpul, eksportir, dan bahkan pada tingkat subseksi dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tingkat pemerintah daerah. Saat ini dirasakan sekali kurangnya protokol yang terstruktur dan komprehensif dalam mengatur cara-cara yang dengannya terjadi penguatan otoritas untuk memantau, menegakkan, dan mengeluarkan izin sehubungan dengan ikan napoleon. Juga, terlihat adanya kelemahan dalam kerja sama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Direktorat Perlindungan Hutan, Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga pemantau dan penegak hukum yang relevan, seperti Bea Cukai dan Lembaga Karantina KKP (IUCN 2006).

Dalam kondisi yang demikian, timbul suatu area yang diistilahkan sebagai “wilayah abu-abu” (Tampubolon 2011) yang dapat didefinisikan dalam segala pengertian, yakni mulai dari tidak terurus sampai salah urus, mulai dari belum terkendali sampai salah kendali, sehingga kasus-kasus IUUfishing

dapat berkembang subur di wilayah abu-abu seperti itu. Terlebih lagi regulasi terbaru pengganti regulasi terdahulu masih menunjukkan kontroversi dalam penegakan hukum dan substansinya. Menghadapi kasus-kasus seperti ini, isu moratorium dari berbagai stakeholder untuk ikan napoleon kemudian muncul, meskipun disadari bahwa moratorium belum menjadi jaminan secara pasti dapat mengatasi kasus-kasus IUU fishing. Namun moratorium hanya akan mencapai target jika dipertimbangkan secara matang dan didukung oleh beragam informasi dan kerangka kerja untuk mengantisipasi kasus-kasus yang disinyalir akan timbul, baik sebelum dan sesudah penetapan moratorium tersebut.

Kendala dalam pengelolaan yang menonjol adalah dimulai dari kesenjangan regulasi sampai pada kesenjangan data dan informasi dalam waktu yang panjang. Jadi, permasalahan perikanan napoleon adalah juga menyangkut kegagalan pengelolaan di masa lalu.

Buku ini mencoba untuk menyintesis permasalahan pengelolaan perikanan napoleon dalam kaitannya dengan menata kembali kinerja perikanan jenis rawan punah. Ulasan tentang karakteristik ikan napoleon mengawali alur diskusi untuk mengenal ikan ini lebih jauh. Selanjutnya, teknik pemantauan populasi dengan metode Underwater Visual Census (UVC) ikan napoleon adalah penting untuk diekspos dalam rangka mendukung peningkatan

aktivitas survei dan monitoring di Indonesia. Studi kasus pematauan ikan napoleon di perairan Maratua bukan saja dipresentasikan sebagai upaya sosialisasi dalam hal keragaan monitoring menggunakan teknik UVC tersebut, tetapi juga sebagai upaya untuk mengkaji status populasi ikan napoleon di wilayah penangkapan intensitas tinggi. Dengan jalan yang sama, studi kasus di perairan Kabupaten Karas Fak Fak disajikan sebagai upaya untuk melihat perkembangan populasi ikan napoleon pascapenutupan penangkapannya selama lima tahun.

Dua kasus ini dengan jelas memperlihatkan bahwa tekanan penangkapan ikan napoleon menurunkan ukuran populasi napoleon di alam, sebaliknya dengan menutup sementara perikanan napoleon telah memberikan peluang meningkatkan ukuran populasi napoleon. Akhirnya, aspek kebijakan dalam hal eksploitasi menjadi menarik dalam upaya untuk memperbaiki pengelolaannya. Oleh karena itu, restrukturisasi kelembagaan perikanan napoleon yang berbasis partisipasi masyarakat menarik untuk diekspos. Buku ini ditutup oleh sintesis kebijakan tentang pilihan-pilihan pola pembatasan penangkapan napoleon yang diharapkan lebih realistis dalam penerapannya di tingkat lapang.

Tabel 1 Kuota perdagangan ikan napoleon menurut tahun

No Tahun Kuota Realisasi Sisa

1 2005 8.000 5.320 2.680 2 2006 8.000 5.970 2.030 3 2007 8.000 6.228 1.772 4 2008 7.200 3.809 3.391 5 2009 8.000 4.220 3.780 6 2010 5.400 3.810 1.590 7 2011 3.600 970 2.630

BAB 2

NOMENKLATUR DAN

BIO-EKOLOGI NAPOLEON

Klasifikasi

Ikan napoleon (Cheilinus undulatus) adalah jenis ikan teleost dari kelas LABRIDAE yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Dalam sistematika nomenkalur yang resmi (Russell 2004), ikan napoleon (Cheilinus undulatus) diklasifikasikan sebagai berikut.

Filum : Chordata Kelas : Osteichthyes Ordo : Perciformes Famili : Labridae Genus : Cheilinus

Species : Cheilinus undulatus Rüppell 1835

Ikan napoleon terkenal di banyak negara karena sebarannya yang cukup luas dan karena itu memiliki banyak nama, baik nama lokal, nama umum, dan nama dagang. Jenis ikan ini pertama kali dideskripsikan oleh Rüppell pada tahun 1835 dengan nama latin Cheilinus undulatus. Nama umum ikan ini

giantwrasse diberikan untuk kepentingan perdangangan di pasar dunia. Asal usul nama napoleon tersebut lebih dicirikan pada bentuk kepalanya yang besar dan menonjol ke depan. Bentuk kepala seperti itu telah menginspirasi nelayan-nelayan di New Caledonia, di mana mereka menghubungkannya dengan bentuk kepala seorang Panglima Besar dari Perancis, Napoleon, yang juga memiliki dahi kepala yang cukup besar dan menonjol ke depan (Sadovy

pula yang mendasari penyebutan namannya menurut ukuran tubuh yang besarnya dapat mencapai 200 kg dan panjang kira-kira 1,5 meter, sehingga ikan ini juga sering disebut dengan nama giant wrasse atau maori wrasse.

Nama daerah atau lokal ikan ini jauh lebih banyak. Masyarakat Filipina menamai ikan ini dengan nama mameng, sedangkan di China menamainya dengan nama so mei. Masyarakat di Kepulauan Natuna dan sekitarnya menamainya dengan ikan mengkait atau ketipas. Di perairan Kepulauan Seribu Jakarta dan Sulawesi, ikan ini dinamai ikan maming. Di wilayah Bangka dan Belitung, ikan ini diberi nama siomay; di Kepulauan Derawan dikenal dengan nama lokal bele-bele; di Kepulauan Karimun Jawa dinamai ikan lemak; di Nunukan dan Tawau dinamai ikan licin (Edrus et al. 2012).

Gambar 1 Perbedaan morfologi antara ikan napoleon fase juvenil dan dewasa: a) juvenil memiliki belang-belang, (b–c) remaja yang memiliki gurat

di bawah mata dan sisik serta ekor yang spesifik, (d) dewasa mempunyai jenong (tonjolan dahi). Sumber: Sadovy et al. (2003)

Morfologi

Menurut Suharti (2009), ikan napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan, tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warna pun juga mengalami

perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan napoleon (Gambar 1). Selain perbedaan ciri-ciri antara fase-fase kehidupan ikan napoleon tersebut, di daerah terumbu karang yang merupakan habitat ikan napoleon juga hidup berbagai jenis ikan lainnya yang mempunyai kemiripan dengan ciri-ciri ikan napoleon. Pengetahuan tentang ciri-ciri-ciri-ciri tiap fase kehidupan ikan napoleon dan kemiripannya dengan jenis-jenis ikan karang lainnya adalah mutlak diperlukan bagi seorang peneliti sebelum melakukan survei potensi ikan napoleon.

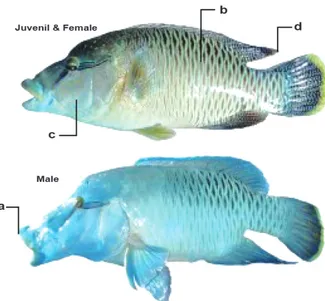

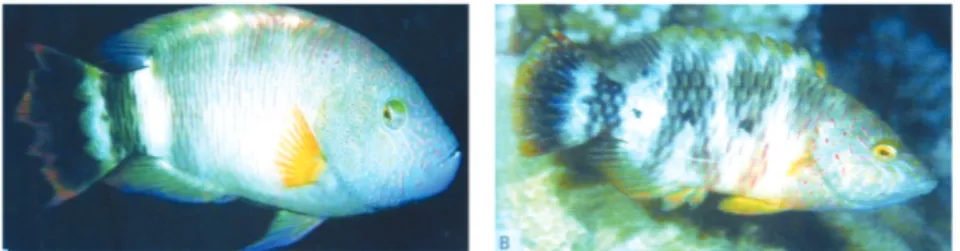

Ikan napoleon dewasa mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri spesifik, seperti bibir yang tebal, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambahnya umur, dan gurat di atas serta di bawah mata. Ikan ini juga memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatua. Ikan napoleon yang masih gelondongan berwarna terang dengan garis-garis berwarna gelap yang melintang sampai di bawah matanya. Anakan yang sudah beranjak besar memiliki warna hijau terang. Napoleon dewasa memiliki warna kehijauan yang degradasinya dari hijau terang ke hijau gelap. Ketika napoleon masuk usia tua, berwarna antara hijau ke biru pastel dan tumbuhnya jauh lebih besar. Perubahan bentuk tubuh dan warna sepanjang perjalanan hidupnya menyebabkan sulit untuk mendeteksi kapan perubahan jenis kelamin dari spesies ini terjadi, tetapi betina dapat dikenali sepintas lebih hijau seperti ditunjukkan Gambar 2 berikut.

Gambar 2 Perbedaan rupa ikan napoleon betina (atas) dan jantan (bawah): berbeda dalam hal ujung sirip punggung bagian belakang, warna sisik, dan

bentuk bibir. Sumber: Rome & Newmen (2010)

Napoleon dan Habitatnya

Ikan napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai (inshore) atau goba, sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas (offshore), di lereng terumbu. Perbedaan tersebut lebih pada masalah dangkal atau dalamnya perairan tempat tinggal atau habitat ikan tersebut. Sepanjang hidup ikan napoleon mulai dari penetasan, juvenil, hingga dewasa selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang, seperti padang lamun (seagrass beds) dan mangrove (Russell 2004).

Ikan napoleon yang masih stadium gelondongan (juwana) hidup pada kedalaman ± 2–3 meter. Benih-benih atau gelondongan ikan tersebut hidup di paparan terumbu yang dipenuhi oleh karang keras dan karang lunak (soft coral) serta biota laut lainnya, seperti ganggang (macroalgae) dan lamun. Anakan napoleon memiliki afinitas yang kuat sekali dengan karang keras, ditemukan pada 4 jenis hardcoral dari 3 jenis Acropora dan 1 jenis Porites

cylindricus), ganggang sargasum atau turbinaria (kelompok macroalgae), dan lamun (Enhalus acroides) yang berfungsi sebagai relung ekologi (niches) bagi anakan tersebut (Myers 1999; Russell 2004). Sebagaimana juga anakan ikan lain, anakan napoleon membutuhkan tempat berlindung yang rimbun atau pada relungnya yang spesifik di bagian pangkal karang Acropora. Oleh karena itu, anakan napoleon sering luput dari penglihatan pengamat.

Ikan napoleon sesungguhnya bukan golongan kriptik seperti kerapu yang hidup tersembunyi. Beranjak dewasa, napoleon muda dapat dijumpai di permukaan karang bercabang. Napoleon dewasa umumnya hidup pada tempat-tempat yang dalam dan lebih mudah terlihat oleh penyelam di tepi lereng terumbu (reef slopes) atau di dinding karang yang terjal (reefs walls). Napoleon dewasa dapat hidup sampai kedalaman 100 meter dan menempati gua-gua di dinding karang ketika merasa terancam.

Ikan napoleon cenderung terlihat individual (soliter) di area terumbu karang. Meskipun terlihat berkelompok atau berpasangan, jumlah kelompok jarang lebih dari 10 ekor. Kelompok ikan napoleon juga berasosiasi atau mengikuti mobilitas gerombolan ikan karang lain di sekitar tubir terumbu karang, seperti ikan ekor kuning, kakap, kerapu, lencam, kakatua, dan bibir tebal sebagai manisfesi dari sifat pertahanan diri.

Kebanyakan ikan karang berkorelasi dengan tingginya tutupan karang batu, tetapi ikan napoleon tidak menunjukkan kecenderungan seperti itu. Ikan napoleon dapat beradaptasi pada area karang dengan tutupan karang batu yang rendah sampai tinggi, bahkan masih dijumpai pada area karang rusak. Rentang habitat di mana ikan napoleon dijumpai mencakup campuran dari beragam bentuk kehidupan bentik terumbu, seperti pasir, rubbles karang,

sponge, coralium, sampai karang keras submassive dan bercabang, dengan kolom air yang jernih.

Rekrutmen Napoleon

Menurut Gillettt (2010), dalam pengertian ekologis, rekrutmen adalah kolonisasi anakan yang tadinya bersifat plankton lalu menempati ruang tempat tumbuhnya. Rekrutmen dalam pengertian perikanan adalah pertumbuhan

et al.(2006), rekrutmen napoleon juga digambarkan sebagai petunjuk kapan ikan mengalami perbedaan kelamin karena perubahan kelamin adalah penting dalam mendukung perkembangan populasi.

Lebih lanjut Gillettt (2010) menyatakan bahwa informasi yang rinci tentang rekrutmen ikan napoleon belum tersedia. Dalam perkiraan laju perikanan yang berkelanjutan, sebagaimana digambarkan oleh Sadovy et al. (2007) dalam model perkembangan terbaru, hubungan antara sediaan dan rekrutmen masih menunjukkan ketidaktentuan.

Oleh karena itu, Gillettt (2010) menyebutkan bahwa rekrutmen ikan napoleon lebih bersifat sporadis, khususnya untuk pola umum dari jenis ikan berumur panjang yang mana populasinya cenderung didominasi oleh kelas umur muda. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan berat pada pola rekrutmen selama masa produktif yang tidak menentu, dapat menimbulkan pengaruh besar jangka panjang. Jika kita mengacu pada rekrutmen dalam pengertian perikanan, pola perikanan napoleon memiliki perbedaan yang besar dalam hal ukuran rekrutmen. Contoh, di Indonesia ukuran rekrutmen untuk kepentingan pembesaran dalam keramba terjadi pada kelas ukuran yang sangat kecil sekali, yaitu bibit alam dengan panjang cagak 62 mm. Kasus seperti ini umum terjadi di Anambas. Selain itu, dalam perdagangan ikan hidup, banyak nelayan menangkap napoleon ukuran 20 cm untuk dibesarkan dalam keramba apung agar mencapai ukuran siap jual karena dalam regulasi di Indonesia saat ini, ikan napoleon yang tidak boleh diekspor adalah ikan yang berukuran di bawah 1 kg dan lebih dari 3 kg.

Dengan pola rekrutmen sporadis seperti itu, Purnomo (2009) mengkhawatirkan terganggunya pola alamiah perkembangbiakan ikan napoleon sebagaimana rekrutmen dalam pengertian ekologi. Hal ini dianggap menyebabkan pemutusan pola reproduksi karena telah terjadi penangkapan pada kelas ukuran yang seharusnya produktif untuk perkembangan populasi secara alami.

Distribusi

Ikan napoleon tergolong kelompok ikan demersal dan dapat ditemukan pada lokasi terumbu karang di perairan tropis dunia (Gambar 3), terutama wilayah Indo-Pasifik, dari Bagian Barat Samudra Hindia dan Laut Merah sampai ke

Selatan Jepang, New Caledonia dan tengah Samudera Pasifik (Sadovy et al. 2003). Di Australia, ikan ini ada di perairan pantai yang berkarang dari bagian utara sampai ke bagian selatan Australia dan Great Barrier Reef (Pogonoski et al. 2003). Ikan ini dilaporkan ada di perairan teritorial dari 48 negara di dunia (Sadovy et al. 2003).

Dari beberapa hasil survei lapangan diketahui bahwa ikan Napoleon dijumpai di sebagian besar perairan karang Indonesia yang luasnya diperkirakan 75.000 km2 (Cesar 1996). Beberapa lembaga pemerintah yang memiliki program inventarisasi dan monitoring, seperti Pusat Penelitian Oseanografi–LIPI, Bakosurtanal Cibinong, Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta, Balai Penelitian Pemulihan Stok dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) Jatiluhur, serta Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut-KP3K di Satker daerah masing-masing yang telah menemukan ikan napoleon di perairan Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Gambar 3 Peta penyebaran ikan napoleon di perairan tropis. Sumber: Suharti (2009), LIPI

Belitung, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Seribu, dan Kepulauan Kangean. Di kawasan tengah dan timur Indonesia, ikan napoleon juga ditemukan di Kepulauan Bunaken, Kepulauan Selayar, Kepulauan Sembilan wilayah Sinjai dan Teluk Bone, Perairan Banggai, Perairan Banggai Kepulauan, Kepulauan Wakatobi dan Kepulauan Lucipara, serta Maluku dan Perairan sekitar Wetar Maluku Barat Daya. Semua bagian wilayah ini memiliki sentra produksi masing-masing dengan satu pengumpul utama. Oleh karena luasnya distribusi ikan napoleon dan banyaknya titik-titik wilayah tangkap membuat pengawasannya menjadi lebih sulit dengan beragam kendala.

Tingkah Laku Napoleon

Semula ikan napoleon dianggap pemalu oleh karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Pandangan mata napoleon terutama yang masih stadium muda, nampak menunjukkan kehati-hatian yang berlebih ketika bertemu penyelam dan secara perlahan berenang menuju tempat dalam dan kemudian menghilang di kedalaman lereng terumbu karang. Hal ini merupakan sifat bawaan dari setiap biota laut yang menghindar dari predator.

Namun kemudian terbukti ikan napoleon yang berukuran besar sering muncul mendadak di depan penyelam. Ternyata napoleon dapat beradaptasi pada lingkungan dive sites tertentu, seperti Great Barrier Reefs dan berani mendekati penyelam yang menyediakan umpan telur. Hal ini menunjukkan bahwa napoleon juga dapat diarahkan perilakunya dalam batas-batas menguntungkan dan rasa aman, sehingga memiliki potensi untuk kepentingan atraksi bawah laut.

Mobilitas ikan napoleon umumnya terbatas. Ikan napoleon yang dijumpai di suatu tempat dapat dijumpai kembali pada tempat yang sama pada waktu yang berbeda. Ikan napoleon berukuran besar sering berenang sampai 1 km jauhnya, sedangkan napoleon berukuran kecil yang menjadi anggota dari kelompoknya umumnya memiliki daerah teritorial sendiri dan jarang pergi jauh dari wilayahnya. Bahkan anakan napoleon jarang pergi jauh dari relung ekologisnya (Sadovy et al. 2003).

Dalam kondisi tanpa tekanan penangkapan, ikan napoleon dapat dijumpai dalam kelompok kecil dalam rentang sempit parit-parit di lereng terumbu.

Akan tetapi pada lokasi terumbu dengan intensitas penangkapan tinggi, meskipun terumbu tersebut adalah potensial sebagai habitat napoleon, ikan ini jarang dijumpai lebih dari 1 ekor dan bahkan dalam jarak puluhan kilometer ikan ini tidak dapat ditemukan. Dalam kondisi seperti ini, ikan napoleon diasumsikan masuk pada kedalaman laut yang tidak mungkin terjangkau penyelam.

Ikan napoleon bersifat diurnal. Ikan ini mencari makan pada siang hari dan biasanya naik ke area rataan terumbu mengikuti air pasang pada pagi atau sore hari. Pada malam hari ikan ini masuk di gua atau celah-celah batu hanya untuk beristirahat tanpa aktivitas makan (Thaman 1998; Lieske dan Myers 2001).

Pada musim pemijahan, ikan napoleon yang sudah siap matang gonad hidup dalam komunitasnya yang terbatas. Domeier & Colin (1997) melaporkan bahwa ikan ini memiliki sifat agregasi saat proses pemijahan, seperti yang biasa dikerjakan oleh kerapu yang memiliki sifat breeding aggregation.

Kebiasaan Makan

Ikan napoleon menduduki posisi piramida bagian atas dalam rantai makanan. Napoleon tergolong predator dan termasuk pemakan segala (opportunis), yaitu menyukai ikan, kekerangan, anakan kepiting (krustasea), bulu babi atau bintang laut, belut laut (moa), dan ikan-ikan kecil yang hidup di atas dan meliang di dasar laut (Myers 1999; Sadovy et al. 2010). Ikan napoleon juga dilaporkan oleh Randall et al. (1978) mampu menetralisir racun dari jenis ikan laut yang menjadi makanannya, seperti ikan buntal kota (Ograciidoe) dan sea hare (Aplysia). Makanan kegemaran napoleon menurut hasil analisis lambung, antara lain invertebrata (krustasea 29%, moluska 20%, dan ekinodermata 3%) serta ikan belenid dan gobid 12% (Choat et al. 2006).

Ikan napoleon seperti juga jenis ikan kakatua dan kerapu adalah rezim komunitas yang dianggap mampu dalam menjaga dan mengubah keseimbangan dalam terumbu karang. Hal ini disebabkan oleh sifat kebiasaan makannya, terutama ikan napoleon yang merupakan salah satu predator yang menyukai bintang laut mahkota (Acanthaster planci) pemakan polip karang (Randall et

Reproduksi

Ikan napoleon tergolong ikan berumur panjang dengan pola reproduksi yang tertunda dan umur betina matang gonad berkisar antara umur 5–7 tahun, ukuran pertama kali matang gonad 35 cm (Tabel 2). Ikan napoleon betina memiliki tingkat harapan hidup relatif lebih tinggi daripada jantan. Ikan napoleon betina dilaporkan dapat hidup sampai 32 tahun, sedangkan napoleon jantan sedikit berumur lebih pendek. Dalam masa perkembangbiakan napoleon yang diduga lebih dari 10 tahun, laju pertumbuhan populasinya ternyata rendah (Myers 1999; Choat et al. 2006; Gillettt 2010).

Seperti layaknya ikan karang lainnya, ikan napoleon juga terlahir dengan jenis kelamin jantan atau betina, tetapi ikan ini tergolong hewan yang unik dari sisi siklus hidupnya. Ikan napoleon termasuk hewan hermaprodite protogynus. Artinya, mereka dapat berubah jenis kelamin dari betina ke jantan. Tahap ini terjadi pada saat ikan napoleon usia dewasa, di mana ukuran tubuh saat itu (Tabel 2) berkisar antara 55–75 cm (Sadovy et al. 2007).

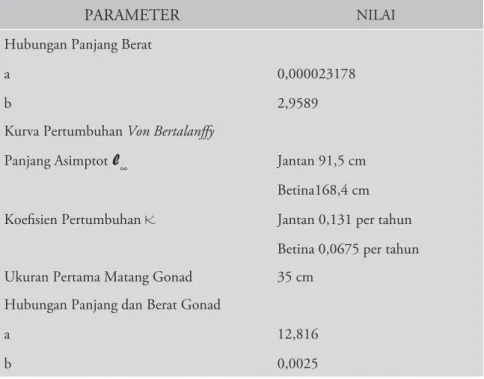

Tabel 2 Parameter populasi ikan napoleon

PARAMETER NILAI

Hubungan Panjang Berat a

b

0,000023178 2,9589 Kurva Pertumbuhan Von Bertalanffy

Panjang Asimptotl∞

Koefisien PertumbuhanK

Jantan 91,5 cm Betina168,4 cm Jantan 0,131 per tahun Betina 0,0675 per tahun Ukuran Pertama Matang Gonad 35 cm

Hubungan Panjang dan Berat Gonad a

b

12,816 0,0025

PARAMETER NILAI Laju kematian

Mortalitas Alami dalam Keramba Total Mortalitas (Z) di Alam Mortalitas Penangkapan di Alam

0,134 ± 0,064 per tahun 0,106 per tahun 0,04–0,27 per tahun Panjang saat Perubahan Kelamin 55–75 cm

Sumber: Sadovy et al. (2007)

Pada tahap permulaan, ikan ini ada yang terlahir dengan jenis kelamin jantan yang selanjutnya akan tetap menjadi jantan, tetapi sebagian dari populasinya tidak akan pernah menjadi jantan yang berkuasa. Perubahan jenis kelamin menjadi pejantan diperkirakan terjadi pada usia 9 tahun atau pada ukuran 70 cm (Choat et al. 2006).

Lebih jauh Choat et al. (2006) menyebutkan bahwa napoleon betina dewasa dapat berubah menjadi jantan, di mana satu dari betina-betina yang besar akan berubah menjadi jantan besar dan menjadi pemimpin kelompok (supermales). Pemimpin kelompok memiliki tubuh yang besar melebihi ukuran pejantan-pejantan lainnya dengan warma dan corak sisik yang lebih menarik sebagai tanda bagi betina-betina yang selalu mengikutinya. Menurut Gillettt (2010), perubahan jenis kelamin dari betina ke jantan ini diperkirakan untuk mempertahankan jumlah jantan yang ideal dalam populasinya, yaitu sebagai pembawa peran untuk membuahi betina-betina dalam populasi untuk menjamin kelangsungan hidup menurut pola reproduksi yang unik. Pola reproduksi yang bertumpu pada pergantian jenis kelamin yang prosesnya hingga saat ini masih belum dapat terjawab oleh ilmu pengetahuan adalah kunci sukses dari perkembangbiakan napoleon.

Tahap setelah proses perubahan jenis kelamin selesai dilalui, ikan napoleon jantan kemudian memasuki tahap akhir (terminal phase). Jantan besar (supermales) bersama betina- betinanya dalam jumlah yang terbatas memasuki tahap breeding (memproduksi keturunan). Dalam tahap breeding, seekor ikan Tabel 2 Parameter populasi ikan napoleon (Lanjutan)

wilayah teritorial tersebut ikan napoleon memiliki area pemijahannya sendiri. Pemijahan umumnya mengambil tempat di laut terbuka dekat terumbu karang dan dalam bentuk larva terbawa sampai area terumbu karang waktu pasang surut (Russell 2001; Colin 2010).

Belum banyak penelitian berhasil mengungkapkan proses bertelurnya ikan napoleon di alam. Sadovy et al. (2003) menyebutkan bahwa napoleon sebagai jenis ikan yang melakukan agregasi saat memijah dan terjadi pada tempat yang sama. Hasil penelitian di New Caledonia menyatakan bahwa ikan napoleon bertelur di laut terbuka dengan ukuran telurnya berdiameter 0,65 mm. Tempat mengambang dan menyatunya telur dan sperma dikenal dengan nama epipelagic zone yang biasanya terletak di laut terbuka dan berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman sekitar 5–7 m. Menurut Colin (2010), lokasi dan luas tempat agregasi tersebut selalu konsisten dalam setiap kali musim memijah. Menurut Russell (2001), tempat agregasi pemijahan tersebut sangat spesifik dan napoleon menggunakan area yang sedikit lebih sempit dari yang digunakan kerau karang.

Telur-telur yang menetas kemudian menjadi larva dan larva dalam sifatnya yang pelagis akan terbawa arus pasang surut sampai akhirnya mencapai ukuran tertentu. Setelah ikan mencapai ukuran cukup besar, ikan-ikan napoleon muda akan pergi ke wilayah terumbu karang yang dangkal dan bergabung dengan hewan-hewan karang lainnya mencari perlindungan di area padang lamun yang banyak makro alga (Russell 2001).

Meskipun peneliti sudah mengetahui pola dan sifat-sifat agregasi pemijahan ikan napoleon, sejauh ini pengamat napoleon sedikit mengalami kesulitan untuk menentukan kapan dan di mana ikan napoleon biasa memijah. Beberapa penelitian mengenai pola pemijahan ikan-ikan karang menyatakan bahwa jenis-jenis ikan karang tertentu, seperti beberapa jenis dari ikan kerapu melakukan migrasi dari habitatnya ke tempat pemijahan sepanjang puluhan sampai ratusan meter. Pada beberapa kasus, ikan-ikan karang berkumpul ke suatu tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, yaitu hanya untuk melakukan pemijahan (Sadovy 1996).

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa pemijahan juga sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain musim, bulan terang atau gelap (lunar phase), suhu air (Domeier & Colin 1997). Kondisi perairan di tiap lokasi berbeda satu sama lainnya dan ini sangat dipengaruhi oleh musim

(seasonal monsoon) yang memiliki sifat tersendiri di masing-masing wilayah. Kadang-kadang di satu tempat pada musim barat di wilayah tertentu akan terjadi ombak dan arus yang kuat serta suhu air laut yang sedikit ekstrem, sedangkan di wilayah lain malah terjadi situasi yang terbalik di mana laut tenang. Kondisi laut di satu wilayah juga sangat ditentukan oleh gaya tarik bulan (bulan terang atau gelap). Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang cermat untuk menentukan kapan dan di mana ikan napoleon akan memijah. Kondisi pola arus yang terjadi di suatu wilayah juga sangat menentukan waktu dan lokasi memijah dari ikan napoleon. Ikan napoleon cenderung memijah di lokasi yang berarus kuat untuk membawa telur dan larva yang melayang ke dalam kolom air atau bergerak ke tengah laut. Hal itu bertujuan untuk memberi kesempatan pada telur dan larva tersebut berkembang ke fase berikutnya (Russell 2001).

Aspek lain yang memengaruhi waktu dan lokasi pemijahan dari napoleon adalah kondisi geomorfologi dan topografi perairan. Kondisi geomorfologi dan topografi masing-masing perairan berbeda satu sama lainnya. Kondisi keduanya yang dibutuhkan oleh ikan napoleon untuk memijah adalah kondisi geomorfologi dan topografi yang ideal yang memungkinkan bagi sang pejantan memiliki teritorial tertentu sekaligus juga memberikan kesempatan kepada betina pengikutnya untuk mengeluarkan telurnya dan masuk pada area perlindungan dari gangguan pejantan lain (Russell 2001).

Jalan mudah untuk mengetahui wilayah pemijahan ikan dapat juga dengan cara memerhatikan berkumpulnya satu rombongan (group) dari satu atau beberapa jenis ikan tertentu di lokasi tertentu dengan jumlah tiga kali lebih banyak dari pada waktu-waktu biasa (Domeier & Colin 1997). Harus diakui bahwa hingga saat ini belum diketahui berapa kilometer jauhnya perjalanan ikan napoleon dari “tempat tinggalnya” (home range) ke lokasi pemijahan (Sadovy et al. 2003). Cara lainnya adalah menemukan wilayah di mana banyak ditemukan anakan napoleon yang menjadi petunjuk kuat tentang daerah pemijahan terdekat.

Parameter Populasi

Pertumbuhan napoleon tergolong lambat dengan sifat rekrutmen yang rendah, baik dalam pengertian rekrutmen ekologi maupun perikanan. Konstata pertumbuhan napoleon menurut pola hubungan panjang berat (Tabel 2) Von Bertalanffy memiliki nilai ‘a’ sebesar 0,000023178 dan nilai ‘b’ sebesar 2,9589. Hal ini menujukkan pertumbuhan yang relatif simetris (tidak gemuk dan tidak kurus). Koefisien pertumbuhan napoleon jantan sebesar 0,131 per tahun dan betina betina 0,0675 per tahun, di mana jantan lebih cepat tumbuh. Mortalitas alami ikan napoleon dalam keramba sebesar 0,134 ± 0,064 per tahun dan mortalitas akibat penangkapan di alam bebas sebesar 0,04–0,27 per tahun, sedangkan total mortalitasnya adalah 0,106 per tahun (Sadovy et al. 2007).

Kepadatan Stok Napoleon

Secara alami, kepadatan ikan napoleon tergolong rendah di semua jenis perairan, baik pada perairan yang berstatus tingkat eksploitasi rendah, sedang, atau tinggi maupun pada perairan yang masih alami, bahkan pada daerah konservasi dan area yang memang menjadi habitat kesukaannya (Gillettt 2010).

Kepadatan maksimum ikan napoleon dewasa yang tercatat selama ini tidak lebih dari 10 individu per hektare(Sadovy et al. 2007). Ketika musim reproduksi, juvenil ikan ini mungkin akan lebih besar dari kelompoknya, seperti yang ditemukan di Palau, Timor Timur, antara 12–75 ekor (Anonimous 1992). Telah banyak penelitian tentang populasi dan kepadatan ikan napoleon yang telah dilakukan di berbagai perairan-perairan tropis di dunia. Namun, metode

sampling yang digunakan masih menjadi perdebatan dalam hal keabsahannya sebagai indikator status sebenarnya dari kepadatan populasi ikan napoleon di alam. Data yang dianggap valid dan mendapat kesepakatan internasional adalah data yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang menggunakan metode Underwater Visual Cencus (UVC). Teknik ini telah dirinci dan distandardisasi oleh Pat Colin dan Yvone Sadovy dari The Coral Reef Research Foundation (Colin 2006).

Penelitian-penelitian yang menggunakan metode UVC adalah seperti yang dilakukan di New Caledonia dan Kepulauan Tuamotu di French Polinesia,

hasilnya menyatakan bahwa kepadatan ikan napoleon di karang penghalang (barrier reefs) sebanyak 4,5 individu per hektare, di pertengahan laguna 1,4 individu per hektare, dan di karang tepi dan karang laguna masing-masing 0,3 individu per hektare (Gillett 2010).

Lebih lanjut Gillett (2010) menyebutkan bahwa konsolidasi dalam penggunaan metode UVC untuk memperkirakan kepadatan ikan napoleon telah dikerjakan oleh sedikitnya 12 peneliti yang berbeda di 24 lokasi yang terpisah sepanjang rentang geografis. Hasilnya menunjukkan bahwa median kepadatan ikan ini pada satu lokasi tanpa tekanan penangkapan adalah 20 individu per hektare, sedangkan kepadatan ikan ini pada banyak area dengan tekanan penangkapan tingkat sedang berkisar antara 0 sampai 5 individu per hektare. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa kelimpahan yang rendah untuk ikan ini terjadi pada area-area di mana tingkat tekanan penangkapan yang tinggi, meskipun kepadatan ikan ini dalam habitat aslinya bervariasi. Dengan demikian kepadatan populasi ikan napoleon sangat dipengaruhi oleh laju eksploitasi di samping sifat populasinya yang sudah seperti itu.

Hasil yang hampir serupa didapat di perairan Australia (Pogonosky et al. 2003), seperti yang juga dilaporkan oleh IUCN (2006) bahwa kepadatan ikan napoleon dewasa di perairan karang Queensland diperkirakan berkisar antara 2,5–3,5 ekor/8.000 m2.

Beberapa hasil penelitian di perairan Indonesia dengan metode UVC yang diakui keabsahannya, seperti yang dilakukan IUCN dan LIPI tahun 2005 dan 2006, berkisar antara 0,4 sampai 0,86 individu per hektare dengan total lokasi

sampling 125 km. Lokasi survei ini meliputi Bunaken, Raja Ampat, NTT, Bali, dan Kangean (IUCN 2006). Sementara, penelitian lainnya yang juga menggunakan UVC tetapi tidak terstandardisasi adalah penelitian-penelitian yang dilakukan Bakosurtanal di 116 titik transek sabuk yang meliputi wilayah Bangka Belitung (Pulau Belitung), Sulawesi Utara (Bunaken), Sulawesi Tengah (Banggai), Sulawesi Tenggara (Pulau-Pulau Tobea, Buton, dan Wakatobi), Nusa Tenggara Barat (Teluk Saleh), dan Maluku Barat Daya (Kepulauan Letti). Hasilnya menyebutkan bahwa sediaannya bervariasi antara 0,5 sampai 2,6 individu per hektare (Tabel 3), dengan tingkat kelimpahan jarang seperti terlihat dari rendahnya frekuensi kemunculannya (0,04–0,2) di

Hasil monitoring terbaru pada November 2011 di Kabupaten Karas, Fak Fak, menemukan ikan napoleon antara 0,23 sampai 2,34 individu per hektare dengan komulatif kepadatan 1,4 individu per hektare. Lokasi tersebut merupakan daerah penangkapan yang telah ditutup selama 5 tahun (Sadovy

et al. 2011).

Hasil monitoring pada bulan Oktober 2012 mendapatkan ikan napoleon kurang dari 2 ekor/ha, yaitu untuk 16 km lintasan sensus visual di pesisir Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Manterawu yang semuanya masuk Taman Laut Nasional Bunaken Sulawesi Utara. Wilayah tersebut termasuk area konservasi yang memberikan kesempatan populasi ikan napoleon berkembang, seperti terlihat adanya banyak juvenil napoleon berukuran 15 sampai 25 cm (Sadovy et al. 2012).

Monitoring populasi napoleon di Kabupaten Raja Ampat, Kecamatan Meos Mansuar pada bulan Maret 2012 dan Kecamatan Misool Tenggara Selatan pada bulan Maret 2013 masing-masing telah menemukan ikan napoleon dengan kepadatan 3,35 ekor per hektare untuk total lintasan sensus UVC 15,73 km dan 2,8 ekor per hektare untuk total lintasan sensus UVC 26,1 km (Loka PSPL Sorong, 2013a & 2012b). Nilai kepadatan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil monitoring di area yang sama pada tahun 2005, yaitu rata-rata 0,86 ekor per hektare (IUCN 2006).

diolah dari Saputro & Edrus (2008); Edrus (2010); Edrus et al . (2010); Edrus & Setyawan (2011); Setyawan & Edrus (2011); Edrus &

BAB 3

MENGENAL

UNDERWATER

VISUAL CENSUS

(UVC)

SEBAGAI ALAT BANTU

MONITORING

POPULASI

NAPOLEON

Ikan napoleon sudah lama dieksploitasi, sedangkan data dan informasi yang tersedia terkait data potensi populasi ikan tersebut tidak didokumentasikan dengan baik. Pemantauan populasi ikan napoleon kalah cepat dibandingkan dengan laju eksploitasinya. Hal ini disebabkan luasnya wilayah perairan laut yang harus disurvei populasinya dan terbatasnya jumlah tenaga peneliti yang tersedia. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah konkret, sehingga data dan informasi tentang potensi napoleon dapat tersedia sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pemanfaatan berkelanjutan ikan napoleon di Indonesia.

Teknik pemantauan untuk jenis tunggal biota laut yang memiliki sebaran geografis yang luas, tetapi langka secara spasial, diperlukan dalam hal menjaga akurasi, efektivitas, efisiensi, dan tentu saja biaya murah. Prosedur standar

Underwater Visual Census (UVC) bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan napoleon. Rekomendasi pemanfaatan UVC tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana (Colin 2006). Selain itu, panjang lintasan sensus harus dipenuhi dan ini penting untuk menyediakan estimasi kepadatan biota yang bersifat representatif bagi wilayah yang dikaji. Sebaliknya, hal ini tidak dapat terpenuhi oleh penggunaan teknik

stok ikan napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi, seperti penyu.

Meskipun UVC secara teknis terkesan sederhana, tetapi mempersiapkan seorang pencacah yang handal tidak dapat dipandang sederhana. Hal ini menyangkut kesiapan fisik, keterampilan, dan pengetahuan tentang sifat ikan napoleon yang menjadi target sensus. Di bawah ini dideskripsikan pengantar teknis identifikasi visual sebelum masuk pada prosedur pelaksanaan kegiatan UVC yang sebenarnya, dengan harapan bahwa UVC tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara nasional sebagai suatu alat sederhana yang diakui semua pengguna di Indonesia.

Pengenalan Jenis Secara Langsung

Survei populasi ikan napoleon di alam dengan teknik UVC sebagai metode yang terpilih adalah lebih bertumpu pada kemampuan pencacah atau

observer pada pengenalan subjek (ikan) secara langsung pada habitatnya. Ikan napoleon sudah dideskripsikan bersama-sama dengan jenis lainnya dalam marga yang sama, yaitu Cheilinus. Pengenalan kelompok marga tersebut merupakan langkah awal untuk membedakan ciri masing-masing jenis dari genus tersebut (Gambar 4 dan 5). Ikan napoleon yang diberi nama (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis Cheilinus

lainnya pada tingkat pandangan seorang pencacah yang sudah ahli, terutama menyangkut bentuk tubuh, sirip, corak sisik, dan warna visualnya, sehingga dapat dibedakan dengan jenis Cheilinus lain dan ikan karang lain. Oleh karena itu, identifikasi jenis menurut teknik yang lazim, seperti pemeriksaan tanda-tanda morfologi spesifik ikan menurut “kunci identifikasi”, dapat dikesampingkan. Sebaliknya, mempersiapkan kemampuan visualisasi pencacah untuk lebih mengenal ikan napoleon di habitat aslinya adalah lebih penting untuk mempersiapkan pencacah yang berkualitas.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa kesulitan pada tingkat lapang saat sensus visual dalam mengenali jenis ikan napoleon adalah ketidakmampuan

observer dalam membedakan jenis-jenis ikan karang secara visual. Seperti diketahui bahwa di antara satu kelompok marga (Cheilinus), ikan napoleon serupa satu sama lain dalam stadium tertentu dan bahkan dapat serupa dengan jenis ikan dari suku yang lain, seperti kelompok ikan kakatua (Scaridae). Untuk

mengenali dan membedakan ikan napoleon dengan jenis ikan lain diperlukan pengalaman, setidaknya pernah satu atau dua kali bertemu langsung ikan ini pada perairan yang merupakan habitatnya. Pengalaman sepintas ketika menyelam juga sering kali mengecoh observer, terutama menyangka ikan kakatua berpunuk sebagai napoleon karena bentuk kepala “jenong” yang mirip dengan napoleon, seperti ikan kakatua Bolbometopon muricatum (Gambar 6). Mempersiapkan diri observer sebelum terjun pada sensus visual yang sebenarnya di laut mutlak dilakukan. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melakukan sensus di lapangan dapat menggunakan cara-cara di bawah ini.

Gunakan foto-foto ikan napoleon untuk belajar mengenalinya lebih •

baik. Gambar ikan dalam buku ini akan membantu mengenali dan membedakan variasinya dalam stadium yang berbeda (Gambar 1) atau kelamin yang berbeda (Gambar 2) dan bahkan untuk membedakannya dengan jenis lain (Gambar 4, 5, dan 6). Foto yang dilaminating dapat digunakan dalam praktik sensus ikan ini, yaitu sebelum sensus yang sebenarnya dilakukan.

Gunakan video film tentang kehidupan alami napoleon di habitat •

aslinya. Hal ini perlu untuk melihat morfologi, warna, gerakan, dan

kebiasaannya di alam. Bagaimanapun juga, mengenal napoleon melalui foto belum cukup bagi observer untuk menjadi “familiar” terhadap napoleon. Dengan demikian, diperlukan melihat secara langsung ketika napoleon berenang di perairan karang. Sarana belajar yang paling mudah adalah film dokumenter.

Gunakan bantuan nelayan penangkap napoleon

• . Nelayan biasanya

memiliki hasil tangkapan berupa napoleon hidup dalam keramba apung.

Observer dapat berenang di sekitar keramba tersebut dengan menggunakan masker untuk melihat jenis napoleon secara langsung, dengan harapan bahwa observer dapat mengenalinya lebih lanjut ketika sensus visual sebenarnya dilakukan. Jika sarana keramba tersebut tidak ditemukan, bisa saja menggunakan jasa nelayan untuk melakukan snorkling bersama dalam rangka belajar identifikasi. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan jauh sebelum kegiatan sensus sebenarnya dilakukan.

Identifikasi Lokasi Penelitian

Pada dasarnya ikan napoleon dapat dijumpai di hampir semua area terumbu karang perairan Indonesia, tetapi distribusinya tidak merata. Oleh karena itu, seorang observer tidak serta merta dapat melihat ikan napoleon di sembarang tempat di mana lokasi-lokasi penyelaman ditentukan. Sering kali, sensus visual pada transek garis 100 meter yang diletakkan pada titik-titik terpilih (study sites) tidak dijumpai satu ekor pun ikan ini karena sifatnya terbatas. Sering kali pula, seorang observer menjumpai ikan ini hanya setelah berenang (snorkling) puluhan kilometer di sekeliling pulau yang menjadi tempat penelitian. Untuk menghindari kesia-siaan tenaga, waktu, dan dana, maka lokasi penyelaman untuk sensus visual ikan napoleon perlu ditentukan baik-baik dengan memerhatikan acuan-acuan tertentu.

Lokasi yang dimaksud adalah suatu wilayah perairan terumbu karang di suatu pulau, di mana ikan napoleon telah diasumsikan keberadaannya dan akan dihitung potensi sediaan ikan napoleon per satuan luas. Untuk maksud itu, lokasi yang telah ditentukan sebagai kandidat tempat penelitian sudah seharusnya memiliki data luasan area terumbu karang. Data ini dapat diperoleh dengan pendekatan teknik indraja (remote sensing) yang memberikan citra, yang dari itu dapat dibentuk poligon area terumbu karang beserta prediksi luasannya. Data total luasan area tersebut diperlukan ketika dilakukan konversi data, terutama konversi dari unit rente (kepadatan per meter atau per km persegi) menjadi sediaan individual dalam skala global dari luas area terumbu karang di suatu pulau yang ingin ditaksir potensinya.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan lokasi tentatif, di mana asumsi keberadaan ikan napoleon di suatu perairan menjadi suatu keharusan, antara lain:

Gunakan teori sebagai dasar asumsi.

• Informasi tentang habitat, seperti

yang disajikan di muka, dapat menjadi bahan dalam menetapkan lokasi-lokasi kandidat yang akan dinilai potensi sumber daya napoleonnya.

Gunakan referensi atau jurnal penelitian.

• Hasil penelitian yang

berkenaan dengan survei potensi ikan napoleon umumnya memuat peta lokasi yang di dalamnya ikan napoleon dijumpai. Data dari referensi seperti ini dapat dikumpulkan dan ditabulasi menjadi lokasi-lokasi tentatif survei napoleon.

Gunakan informasi pengumpul atau pengusaha napoleon.

• Pengumpul

atau pengusaha perikanan napoleon sering kali memiliki catatan alamat keberadaan nelayan-nelayan binaannya atau mitra kerja. Alamat-alamat tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memilih lokasi survei napoleon. Kontak dengan pengumpul atau pengusaha dapat dilakukan melalui web/internet.

Gunakan informasi penyelam dan operator motor

• boat. Penyelam

profesional atau teknisi kapal memiliki pengalaman apa-apa saja yang sudah pernah mereka jumpai di wilayah penyelaman. Banyak dari mereka telah mengenal dengan baik bentuk dan rupa dari ikan napoleon. Informasi dari mereka akan sangat bermanfaat dalam menentukan lokasi-lokasi survei napoleon. Mereka dapat dihubungi melalui web/internet.

Gunakan informasi nelayan

• . Ketika mencapai suatu lokasi kandidat untuk survei napoleon, tim perlu menjumpai nelayan setempat untuk mengetahui tempat-tempat ikan napoleon biasa dijumpai. Tunjukkan peta lokasi kepada nelayan tersebut untuk ditandai titik-titik mana saja yang akan dijadikan sebagai lokasi penyelaman atau lokasi snorkling.

Identifikasi Ukuran Ikan Secara Visual

Ukuran ikan napoleon adalah data penting untuk mengklasifikasikan stadium ikan, apakah termasuk juvenil, dewasa, atau tua. Ukuran tubuh ikan sama pentingnya dengan ukuran populasi individu. Hanya dengan ukuran tubuh ikan, informasi tentang distribusi populasi, kelompok umur, dan parameter populasi lainnya dapat diketahui. Kiat untuk menentukan ukuran secara visual di dalam air disajikan dalam Kotak 1. Kiat tersebut memberikan arahan bagaimana seorang calon pencacah yang dibantu pembimbing harus berlatih, sehingga mahir secara visual menaksir panjang tubuh ikan.

Gambar 4 Cheilinus trilobatus dan C. chlorourus, spesies yang mirip ikan napoleon (Cheilinus undulatus), sama-sama berasal dari marga Cheilinus,

tetapi memiliki perbedaan sekitar pangkal ekor, ujung ekor, dan gurat sekitar mata. Sumber: Sadovy et al. (2003)

Gambar 5 Pteragogus guttatus-foto kiri, spesies ikan mirip juvenil ikan napoleon (Cheilinus undulatus)-foto kanan, sama-sama berasal dari suku yang sama tetapi berbeda marga. Bentuk ekor, garis ekor, lurik sisik, dan

Gambar 6 Bolbometopon muricatum, spesies ikan yang mirip ikan napoleon stadium tua (Cheilinus undulatus), keduanya berasal dari suku yang berbeda. Corak dan bentuk lekukan pada muka dan bentuk ekor yang membedakan

ikan ini dengan napoleon. Sumber: Kuiter & Tonozuka (2001)

Bolbometopon muricatum Suku Scaridae Lokasi Menjangan, Bali. Kedalaman: 10 m; Panjang: 1 m

Bolbometopon muricatum Suku Scaridae Lokasi Menjangan, Bali. Kedalaman: 15 m; Panjang: 75 cm

Kotak 1

TEKNIK MENAKSIR UKURAN IKAN SECARA VISUAL

Memperkirakan ukuran ikan yang kita lihat di dalam air sering mengalami bias yang cukup besar karena media masker yang kita gunakan ketika berenang memberikan efek seperti kaca pembesar. Oleh karena itu dibutuhkan latihan untuk membangun keterampilan atau kebiasaan dalam menentukan panjang sesuatu benda di dalam air.

Kelebihan taksiran ukuran pada ikan akibat masker tersebut dapat mencapai 30%. Jadi ketika di dalam air, apa yang dilihat sepanjang 50 cm, ukuran sebenarnya hanya 35 cm. Oleh karena itu, pencacah perlu melakukan latihan menaksir panjang ikan dengan metode “Sticks”, yaitu mencoba untuk menaksir panjang tongkat yang beragam ukuran di bawah air. Percobaan ini dilakukan di kolam renang menggunakan masker dan snorkel. Tongkat beragam ukuran dengan tanda ukuran tertentu (berlebel) diikat/digantung secara acak pada bentangan tali, kemudian pencacah mencoba menaksir dan mencatat panjang tongkat dari urutan pertama sampai terakhir. Hasil pencatatan ukuran dianalisis lebih lanjut untuk melihat persentase akurasi atau kesalahan yang dilakukan pencacah. Ukuran hasil taksiran sesuai urutan dibandingkan dengan ukuran sebenarnya (lebel). Sedapat mungkin gunakan prinsip statistik untuk membandingkan keduanya, misalnya gunakan Uji Beda Nyata ANOVA. Jika keduanya tidak berbeda nyata menurut uji statistik, berarti pencacah sudah mahir. Untuk itu, percobaan berulang-ulang perlu dilakukan sampai pencacah menjadi familiar dan berkurang kesalahan taksirannya atas ukuran di bawah air. Lakukan perubahan letak tongkat berlebel tersebut dalam setiap kali percobaan.

Contoh Hasil penaksiran ukuran pada Metode Stick LABEL UKURAN SEBENARNYA VARIABEL UKURAN TAKSIRAN PENILAIAN INSTRUKTUR ATAS TAKSIRAN 4 20 ? Benar / Salah 6 30 ? 2 10 ? 5 25 ? 3 15 ? 1 5 ? dst x ?

Prosedural Aplikasi UVC

Persiapan survei merupakan salah satu tahapan yang penting dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode UVC. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam tahap persiapan di antaranya sebagai berikut.

Protokoler.

• Lengkapi perjalanan survei dengan surat pengantar sebagai pemberitahuan atau permohonan izin masuk di suatu lokasi. Hal ini dapat membantu tim survei dalam melengkapi kebutuhan tertentu atau jasa-jasa yang diperlukan selama di lokasi survei dan sangat membantu ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Peralatan Survei.

• Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan survei populasi ikan napoleon di antaranya:

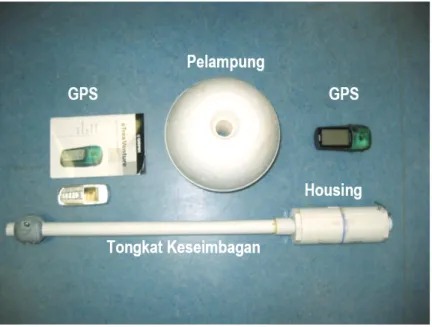

Peralatan selam dasar dan/atau peralatan SCUBA 1.

Kompresor (

2. air refill)

Peralatan tulis tahan air (papan sabak dari mika dan pensil) 3.

GPS untuk penentuan posisi geografis;

GPS-4. Floating Kit (Gambar 7)

Jam tangan kedap air (

Gambar 7 GPS-Floating Kit (GPS-FK) terdiri atas GPS, housing, pelampung, dan tongkat keseimbangan

Waktu dan Lokasi Survei.

• Waktu dan lokasi yang baik untuk pelaksanaan survei sudah harus diperhitungkan jauh hari. Waktu dipilih dengan asumsi kondisi laut tenang, biasanya saat musim pancaroba. Pancaroba berkisar pada bulan Maret sampai Juni atau dari September sampai November. Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan dan asumsi keberadaan ikan napoleon serta kepentingan lokasi tersebut atas kajian potensi napoleon (lokasi termasuk dalam program pengumpulan data base). Lokasi tersebut hendaknya adalah refresentatif dari wilayah eksploitasi tinggi, sedang, dan rendah.

Kesiapan Personel Pencacah.

• Survei populasi ikan napoleon

membutuhkan tenaga pencacah atau peneliti yang mempunyai kemampuan khusus. Beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang pencacah atau peneliti ikan napoleon sebagai berikut.

Mempunyai kesehatan dan daya tahan yang memungkinkan 1.

melakukan survei bawah air dan berenang jarak jauh.

Mempunyai kemampuan menyelam dengan kualifikasi minimal A2 2.

Mempunyai kemampuan mengenal ikan napoleon, baik pada fase 3.

juvenil, fase dewasa, maupun fase tua.

Mempunyai kemampuan melakukan pencatatan dan pendataan di 4.

bawah air.

Mempunyai kemampuan dalam kerja berpasangan. 5.

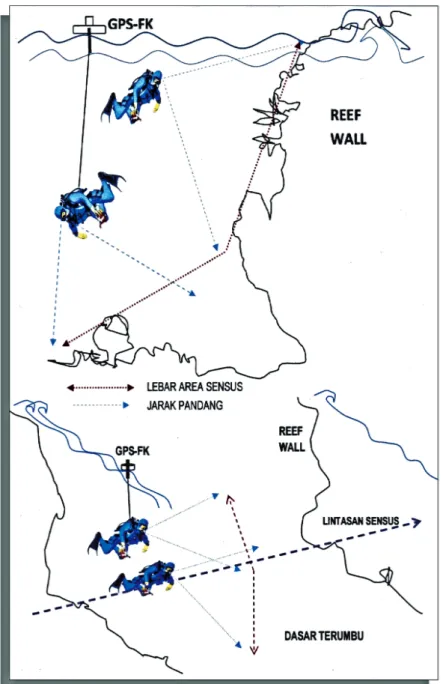

Pendekatan Teknis

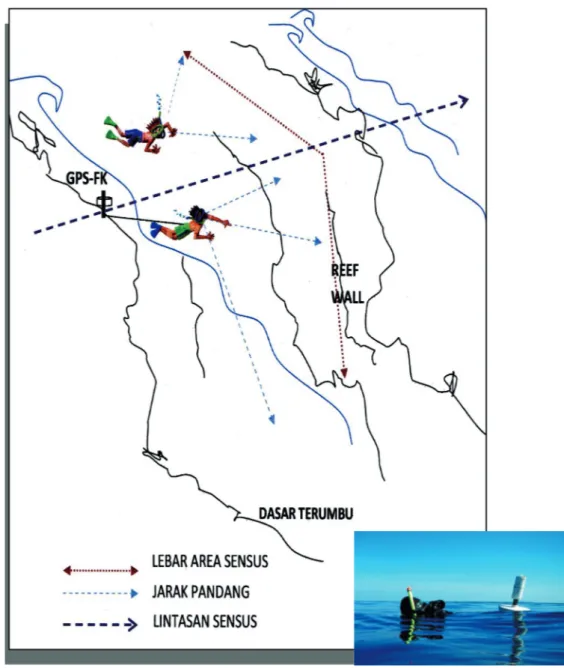

Metode sensus visual menggunakan “transek sabuk” 150 m x 50 m dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan napoleon karena distribusi dan ukuran populasi ikan ini menjadi pertimbangan. Collin (2006) memodifikasi teknik tersebut dengan cara penyapuan wilayah yang lebih luas dan menggunakan GPS-Floating Kit, di mana dengan alat ini penentuan luas area transek dapat dihitung berdasarkan titik-titik koordinat yang terekam oleh GPS dan begitu pula posisi ikan napoleon yang dijumpai selama sensus dapat ditentukan sesuai dengan waku (jam) ikan itu ditemukan. Sensus dengan metode tersebut dapat menggunaan alat SCUBA (Gambar 8) atau tidak dengan alat SCUBA (Gambar 9). Sensus secara praktis, sesuai dengan kondisi perairan, biasanya hanya menggunakan sirip renang dan masker, di mana renang dengan cara ini disebut snorkling. Penggunaan SCUBA dalam UVC hanya dengan beberapa pertimbangan, di antaranya sensus pada perairan dengan jarak pandang vertikal yang rendah (perairan agak keruh) atau sensus pada perairan dalam. Sebaliknya sensus dengan cara snorkling

digunakan dengan pertimbangan bahwa area sensus merupakan reef flat atau

reef slope yang memiliki perairan jernih dengan jarak pandang yang jauh. Cara snorkling memiliki keuntungan karena dapat digunakan untuk wilayah sapuan sensus yang sangat panjang, lebih ekonomis dari sisi biaya, dan lebih sederhana dalam pelaksanaannya.

Gambar 8 Kegiatan sensus dengan teknik Underwater Visual Census