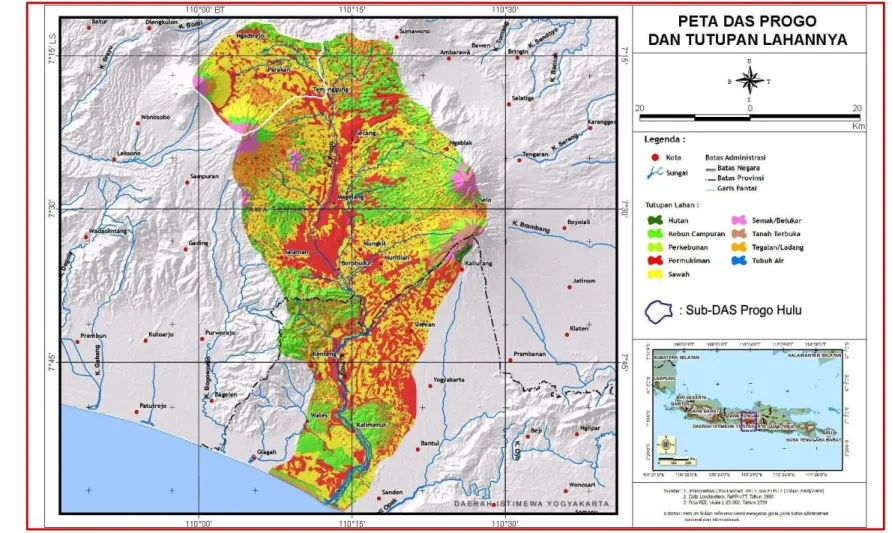

Penelitian dilakukan di Sub-DAS Progo Hulu, yang merupakan bagian hulu dari DAS Progo (Gambar 5). Sub-DAS Progo Hulu secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. Menurut GGWRM-EU (2004), luas wilayah Sub-DAS Progo Hulu 30.375 ha, sedangkan dari hasil analisis data digital mempunyai luas 30.046 ha. Penelitian ini telah dilakukan mulai bulan September 2007 sampai September 2009.

Bahan, Peralatan dan Jenis Data

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, diantaranya meliputi : peta geologi, peta tanah, peta topografi, peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, data iklim (curah hujan, suhu dan kelembaban udara), data demografi (kependudukan), dan data pendukung lainnya, serta bahan-bahan kimia untuk analisa di laboratorium.

Peralatan diantaranya meliputi: bor tanah, altimeter, kompas, GPS (Geography Position System), permeameter, ring sampel, kantong plastik sampel, cangkul, pisau lapang, meteran, peralatan untuk analisa sifat-sifat tanah di lapang dan laboratorium, peralatan tulis, serta unit komputer lengkap dengan Software MS Office 2000, ArcInfo-Ver.7.21, ArcView-Ver.3.2, Powersim Constructor Versi 2.5d, scanner, digitizer, dan printer.

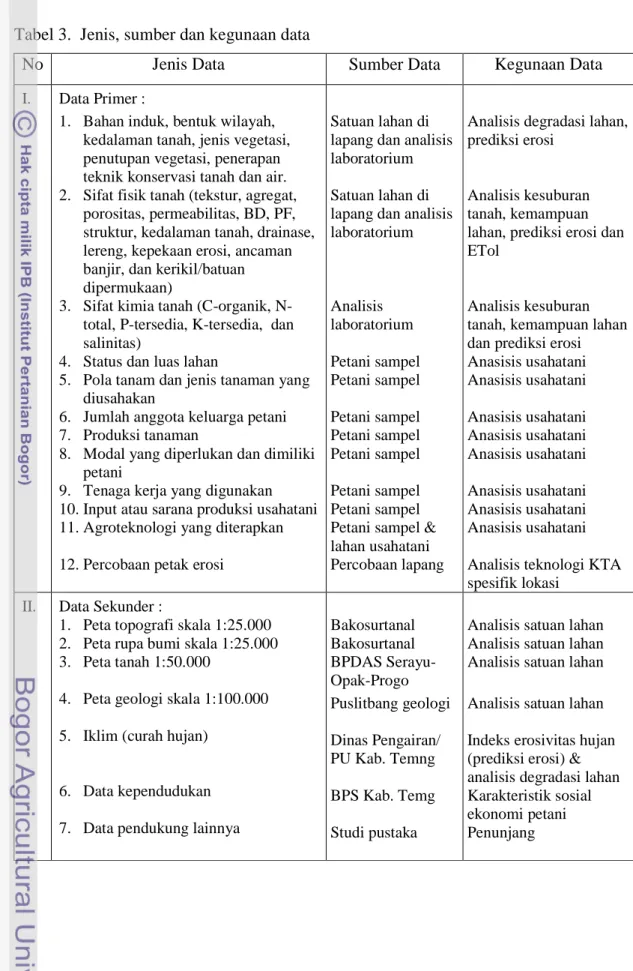

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, disajikan pada Tabel 3. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan/atau pengukuran langsung, kuesioner, dan analisis laboratorium. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait, dan publikasi atau laporan hasil-hasil penelitian terdahulu.

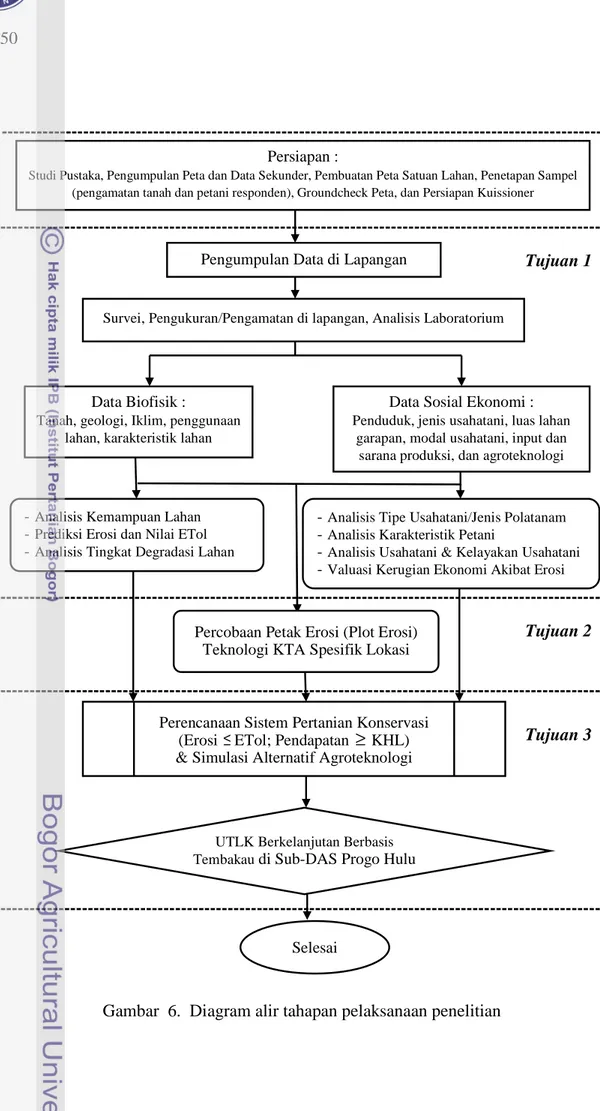

Metode Penelitian

Diagram alir dari tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan disajikan pada Gambar 6.

Tabel 3. Jenis, sumber dan kegunaan data

No Jenis Data Sumber Data Kegunaan Data

I. Data Primer :

1. Bahan induk, bentuk wilayah, kedalaman tanah, jenis vegetasi, penutupan vegetasi, penerapan teknik konservasi tanah dan air. 2. Sifat fisik tanah (tekstur, agregat,

porositas, permeabilitas, BD, PF, struktur, kedalaman tanah, drainase, lereng, kepekaan erosi, ancaman banjir, dan kerikil/batuan dipermukaan)

3. Sifat kimia tanah (C-organik, N-total, P-tersedia, K-tersedia, dan salinitas)

4. Status dan luas lahan

5. Pola tanam dan jenis tanaman yang diusahakan

6. Jumlah anggota keluarga petani 7. Produksi tanaman

8. Modal yang diperlukan dan dimiliki petani

9. Tenaga kerja yang digunakan 10.Input atau sarana produksi usahatani 11.Agroteknologi yang diterapkan 12.Percobaan petak erosi

Satuan lahan di lapang dan analisis laboratorium Satuan lahan di lapang dan analisis laboratorium Analisis laboratorium Petani sampel Petani sampel Petani sampel Petani sampel Petani sampel Petani sampel Petani sampel Petani sampel & lahan usahatani Percobaan lapang

Analisis degradasi lahan, prediksi erosi

Analisis kesuburan tanah, kemampuan lahan, prediksi erosi dan ETol

Analisis kesuburan tanah, kemampuan lahan dan prediksi erosi Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Anasisis usahatani Analisis teknologi KTA spesifik lokasi

II. Data Sekunder :

1. Peta topografi skala 1:25.000 2. Peta rupa bumi skala 1:25.000 3. Peta tanah 1:50.000

4. Peta geologi skala 1:100.000 5. Iklim (curah hujan)

6. Data kependudukan 7. Data pendukung lainnya

Bakosurtanal Bakosurtanal BPDAS Serayu- Opak-Progo Puslitbang geologi Dinas Pengairan/ PU Kab. Temng BPS Kab. Temg Studi pustaka

Analisis satuan lahan Analisis satuan lahan Analisis satuan lahan Analisis satuan lahan Indeks erosivitas hujan (prediksi erosi) & analisis degradasi lahan Karakteristik sosial ekonomi petani Penunjang

--- Tujuan 1 --- Tujuan 2 --- Tujuan 3 ---

Gambar 6. Diagram alir tahapan pelaksanaan penelitian

Persiapan :

Studi Pustaka, Pengumpulan Peta dan Data Sekunder, Pembuatan Peta Satuan Lahan, Penetapan Sampel (pengamatan tanah dan petani responden), Groundcheck Peta, dan Persiapan Kuissioner

Pengumpulan Data di Lapangan

Survei, Pengukuran/Pengamatan di lapangan, Analisis Laboratorium

Data Biofisik :

Tanah, geologi, Iklim, penggunaan lahan, karakteristik lahan

Data Sosial Ekonomi : Penduduk, jenis usahatani, luas lahan

garapan, modal usahatani, input dan sarana produksi, dan agroteknologi

- Analisis Kemampuan Lahan - Prediksi Erosi dan Nilai ETol - Analisis Tingkat Degradasi Lahan

- Analisis Tipe Usahatani/Jenis Polatanam - Analisis Karakteristik Petani

- Analisis Usahatani & Kelayakan Usahatani - Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Erosi

Percobaan Petak Erosi (Plot Erosi) Teknologi KTA Spesifik Lokasi

Perencanaan Sistem Pertanian Konservasi (Erosi ≤ ETol; Pendapatan ≥ KHL) & Simulasi Alternatif Agroteknologi

UTLK Berkelanjutan Berbasis Tembakau di Sub-DAS Progo Hulu

A. Peta Satuan Lahan (Land Unit) dan Sifat-sifat Tanah

Data yang diperlukan untuk pembuatan peta satuan lahan (land unit), terdiri dari: peta geologi, peta tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Peta satuan lahan dibuat berdasarkan hasil ”overlay” dari peta geologi, peta tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan.

Setelah dilakukan survei pendahuluan, ditentukan area lahan yang akan dijadikan sebagai unit pengamatan/plot pewakil satuan lahan untuk tempat pengamatan kondisi fisik lahan dan pengambilan sampel tanah.

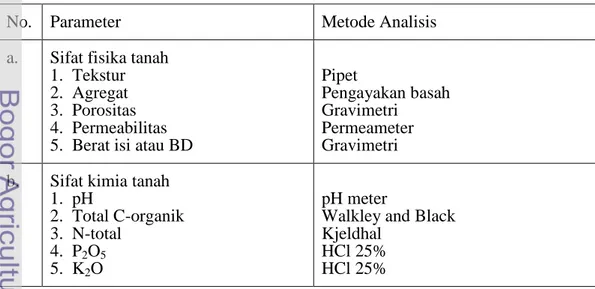

Untuk menilai sifat-sifat tanah pada setiap satuan lahan didasarkan pada pengamatan :

a) Kedalaman tanah.

b) Parameter sifat fisika tanah, meliputi : tekstur, agregat, porositas, permeabilitas, dan BD (bulk density).

c) Parameter sifat kimia tanah, meliputi : pH, total C-organik, N-total, P2O5, dan K2O.

Adapun metode analisis tanah yang digunakan untuk menganalisa parameter sifat fisika dan sifat kimia tanah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Metode analisis tanah

No. Parameter Metode Analisis

a. Sifat fisika tanah 1. Tekstur 2. Agregat 3. Porositas 4. Permeabilitas 5. Berat isi atau BD

Pipet

Pengayakan basah Gravimetri

Permeameter Gravimetri b. Sifat kimia tanah

1. pH 2. Total C-organik 3. N-total 4. P2O5 5. K2O pH meter

Walkley and Black Kjeldhal

HCl 25% HCl 25%

B. Analisis Kelas Kemampuan Lahan

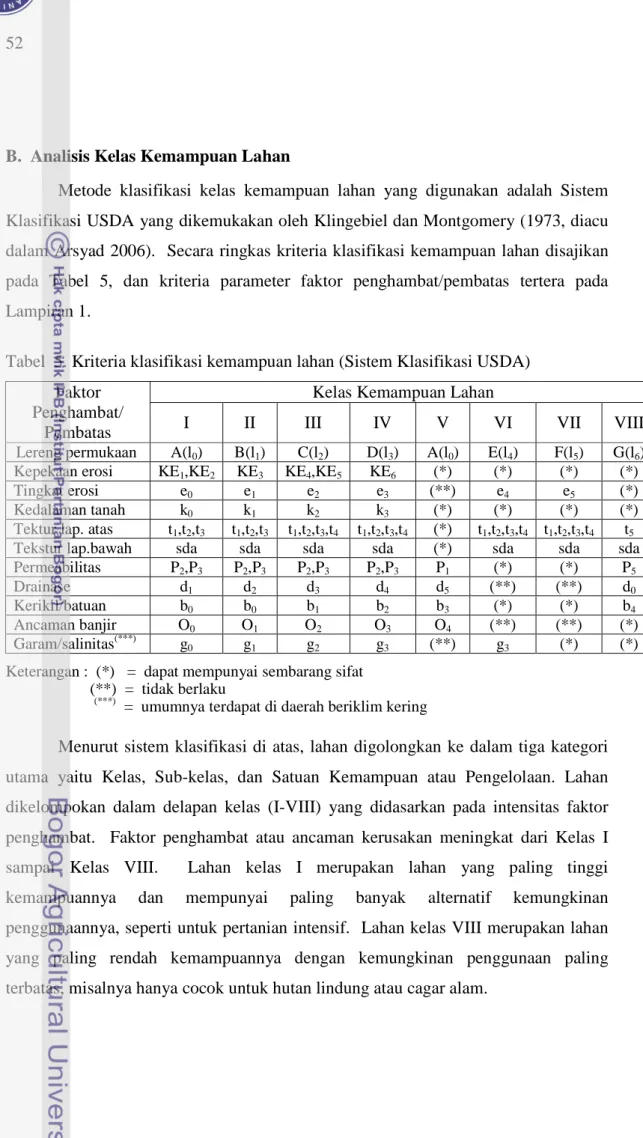

Metode klasifikasi kelas kemampuan lahan yang digunakan adalah Sistem Klasifikasi USDA yang dikemukakan oleh Klingebiel dan Montgomery (1973, diacu dalam Arsyad 2006). Secara ringkas kriteria klasifikasi kemampuan lahan disajikan pada Tabel 5, dan kriteria parameter faktor penghambat/pembatas tertera pada Lampiran 1.

Tabel 5. Kriteria klasifikasi kemampuan lahan (Sistem Klasifikasi USDA) Faktor

Penghambat/ Pembatas

Kelas Kemampuan Lahan

I II III IV V VI VII VIII

Lereng permukaan A(l0) B(l1) C(l2) D(l3) A(l0) E(l4) F(l5) G(l6)

Kepekaan erosi KE1,KE2 KE3 KE4,KE5 KE6 (*) (*) (*) (*)

Tingkat erosi e0 e1 e2 e3 (**) e4 e5 (*)

Kedalaman tanah k0 k1 k2 k3 (*) (*) (*) (*)

Tektur lap. atas t1,t2,t3 t1,t2,t3 t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 (*) t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 t5

Tekstur lap.bawah sda sda sda sda (*) sda sda sda

Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3 P2,P3 P1 (*) (*) P5

Drainase d1 d2 d3 d4 d5 (**) (**) d0

Kerikil/batuan b0 b0 b1 b2 b3 (*) (*) b4

Ancaman banjir O0 O1 O2 O3 O4 (**) (**) (*)

Garam/salinitas(***) g0 g1 g2 g3 (**) g3 (*) (*)

Keterangan : (*) = dapat mempunyai sembarang sifat (**) = tidak berlaku

(***) = umumnya terdapat di daerah beriklim kering

Menurut sistem klasifikasi di atas, lahan digolongkan ke dalam tiga kategori utama yaitu Kelas, Sub-kelas, dan Satuan Kemampuan atau Pengelolaan. Lahan dikelompokan dalam delapan kelas (I-VIII) yang didasarkan pada intensitas faktor penghambat. Faktor penghambat atau ancaman kerusakan meningkat dari Kelas I sampai Kelas VIII. Lahan kelas I merupakan lahan yang paling tinggi kemampuannya dan mempunyai paling banyak alternatif kemungkinan penggunaannya, seperti untuk pertanian intensif. Lahan kelas VIII merupakan lahan yang paling rendah kemampuannya dengan kemungkinan penggunaan paling terbatas, misalnya hanya cocok untuk hutan lindung atau cagar alam.

C. Prediksi Erosi dan Nilai Erosi Yang Dapat Ditoleransikan (ETol) 1. Prediksi erosi dengan persamaan USLE

Variabel-variabel yang akan diukur untuk prediksi erosi pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode USLE (Wischmeier & Smith 1978), dengan persamaan sebagai berikut:

A = R K L S C P

A : erosi aktual (ton/ha/tahun) R : faktor erosivitas hujan K : faktor erodibiltas tanah

LS : faktor kemiringan dan panjang lereng C : faktor pengelolaan tanaman

P : faktor tindakan konservasi

Faktor erosivitas hujan (R), merupakan nilai-nilai indeks erosi hujan

bulanan (Bols 1978, diacu dalam Arsyad 2006) dan dihitung berdasarkan persamaan :

Untuk menduga nilai EI30, Bols (1978, diacu dalam Arsyad 2006) menggunakan persamaan sebagai berikut :

EI30 = 6,119 (Rain)1,21 (Days)-0,47 (Maxp)0,53 Keterangan :

EI30 = indeks erosi hujan bulanan

Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm) Days = jumlah hari hujan rata-rata per bulan

Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan bersangkutan (cm) EI30 tahunan adalah jumlah EI30 bulanan.

Faktor erodibilitas tanah (K), dipengaruhi oleh tekstur, struktur, jenis tanah

dan nilai permeabilitas tanah. Penilaian struktur tanah dan permeabilitas tanah

∑

= = 12 1 I i 30) (EI R(Lampiran 2). Hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan nilai K dinyatakan dalam persamaan berikut :

dimana :

M : (persen pasir sangat halus dan debu) x (100 – persen liat) A : persen bahan organik tanah

b : kode struktur tanah c : kelas permeabilitas tanah

Faktor kemiringan dan panjang lereng (LS), nisbah besarnya erosi dari

sebidang tanah dengan panjang lereng dan kecuraman tertentu terhadap erosi tanah pada lereng standar kecuraman 9% dan panjang lereng 22 m (Arsyad 2006). Nilai LS dihitung dengan persamaan :

LS = (X (0,0138 + 0,00965 S + 0,00138 S2))0'5 X : panjang lereng (m)

S : kecuraman lereng (%)

Faktor pengelolaan tanaman (C), merupakan nisbah antara besarnya erosi

dari tanah dengan tanaman dan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah tanpa tanaman dan diolah bersih.

Faktor tindakan konservasi (P), merupakan nisbah antara besarnya erosi

tanah dengan tindakan konservasi tertentu terhadap erosi tanah yang diolah menurut lereng. Nilai faktor C dan P, atau nilai faktor CP berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor (Abdurrachrnan et al. 1984; Hammer 1991; Arsyad 2006), disajikan pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

100 3) (c 2,5 2) (b 3,25 10 a) (12 M 2,7132 K 4 1,14 − + − + − = −

2. Erosi yang dapat ditoleransikan (ETol)

Laju erosi terbesar yang masih dapat dibiarkan atau ditoleransikan agar terpelihara suatu kedalaman tanah yang cukup bagi pertumbuhan tanaman yang memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi secara lestari disebut erosi yang dapat ditoleransikan, dan disingkat ETol.

Penetapan besarnya nilai erosi yang masih dapat ditoleransikan (nilai ETol) menggunakan persamaan yang dipergunakan untuk menentukan nilai ambang batas laju erosi yang dipergunakan dalam LECS (Wood & Dent 1983), yaitu dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan jangka waktu pengusahaan tanah yang diharapkan (resources life). Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ETol = WPT D DE − MIN + LPT dimana :

ETol : erosi yang dapat ditoleransikan (mm/th)

DE : kedalaman ekuivalen (faktor kedalaman tanah x kedalaman efektif tanah) DMIN : kedalaman tanah minimum (mm)

WPT : waktu pengusahaan tanah (tahun) LPT : laju pembentukan tanah

Kedalaman efektif tanah merupakan kedalaman tanah sampai suatu lapisan (horison) yang menghambat pertumbuhan akar tanaman. Nilai faktor kedalaman tanah dikalikan dengan kedalaman efektif tanah akan didapatkan kedalaman ekuivalen. Nilai faktor kedalaman tanah beberapa sub order tanah, tertera pada Lampiran 5. Kedalaman ekuivalen adalah kedalaman tanah yang setelah mengalami erosi produktivitasnya berkurang dengan 60% dari produktivitas tanah yang tidak tererosi. Sedangkan ketebalan tanah minimum adalah merupakan suatu kedalaman tanah yang harus dipelihara agar terdapat suatu volume tanah yang cukup dan baik bagi tempat berjangkarnya akar tanaman dan untuk tempat menyimpan air serta unsur hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik

(Arsyad 2006). Nilai kedalaman tanah minimum untuk berbagai jenis tanaman tertera pada Lampiran 6.

Laju pembentukan tanah di dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 0,85 mm/th (Sinukaban 12 Januari 2010, komunikasi pribadi). Waktu pengusahaan tanah merupakan umur guna tanah (umur pakai tanah), yaitu berapa lama tanah tersebut akan digunakan untuk sistem produksi yang direncanakan. Menurut Arsyad (2006), umur guna tanah merupakan jangka waktu yang cukup untuk memelihara kelestarian tanah.

Penetapan nilai ETol dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem usahatani yang diterapkan dapat berkelanjutan atau tidak. Jika nilai prediksi erosi < ETol, maka sistem usahatani yang diterapkan dapat berkelanjutan. Sebaliknya, jika nilai prediksi erosi > ETol, maka sistem usahatani yang diterapkan tidak berkelanjutan, melainkan pada lahan tersebut suatu saat tidak produktif lagi dan akan menjadi lahan kritis. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan agroteknologi dalam sistem usahatani dan atau alternatif-alternatif sistem pertanian/penggunaan lahan yang lain, terutama perubahan terhadap faktor pengelolaan tanaman (C) dan faktor tindakan konservasi (P). Kriteria tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

A ≤ ETol atau RKLSCP ≤ ETol

CP ≤

RKLS ETol

Besarnya nilai prediksi erosi berdasarkan metode USLE dinyatakan dalam ton/ha/tahun, sedangkan nilai ETol dinyatakan dalam mm/tahun. Menurut Arsyad (2006), untuk mengkonversikan besaran tersebut yaitu sebagai berikut :

mm/tahun x Berat Volume x 10 = ton/ha/tahun

tahun mm BVx tahun ha ton / 10 / / =

D. Analisis Tingkat Degradasi Lahan 1. Analisis tingkat degradasi lahan

Metode analisis tingkat degradasi lahan mengikuti metode yang diusulkan oleh Puslittanak (2002), dengan sedikit modifikasi. Penyusunan parameter dan kriteria lahan terdegradasi ini diarahkan untuk ekosistem lahan kering beriklim basah.

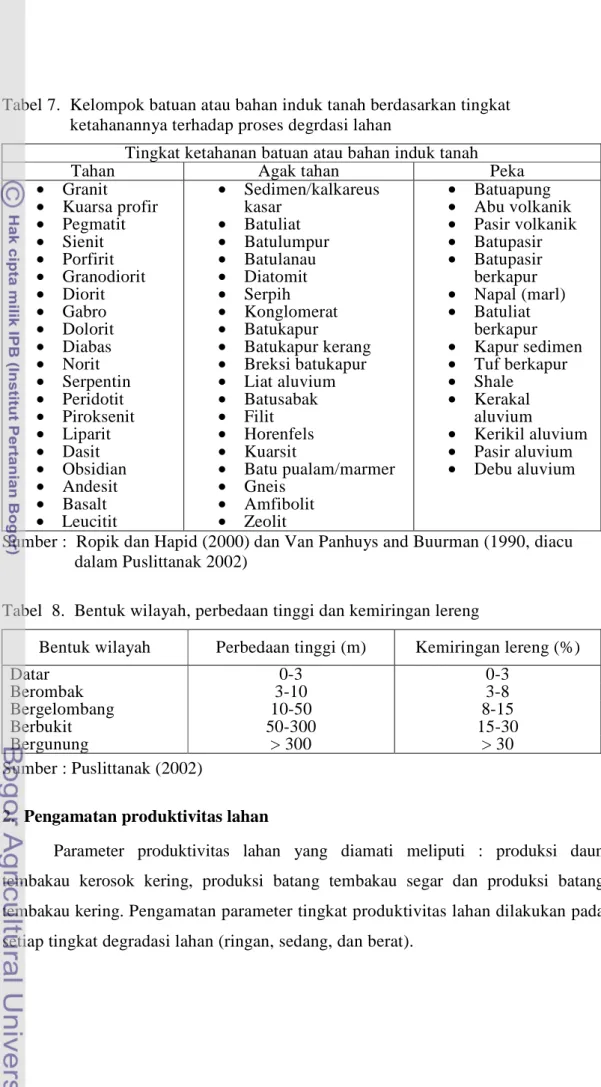

Kriteria lahan terdegradasi diamati berdasarkan pada faktor sumberdaya alam (bahan induk tanah, curah hujan, bentuk wilayah/kemiringan lereng, dan kedalaman tanah) dan faktor pengaruh kegiatan manusia/interaksi alam dengan manusia (jenis vegetasi, penutupan vegetasi, dan penerapan teknik konservasi tanah dan air). Dengan menggunakan sistem pohon keputusann (decision tree) dan sistem skoring ditetapkan kelas degradasi lahan. Penilaian lahan terdegradasi dibagi ke dalam dua tahap (hirarki), yaitu tahap pertama (I) menilai kondisi sumberdaya alam (natural assessment) dan tahap kedua (II) menilai pengaruh kegiatan manusia (antrophological assessment), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 6. Parameter dan kriteria lahan terdegradasi

Parameter Kriteria Skor Input/Keterangan

Hirarki I (Natural assessment):

1. Curah hujan 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi 5 3 1 < 2000 mm/th 2000-3000mm/th >3000 mm/th 2. Bahan Induk 1. Tahan

2. Agak tahan 3. Peka 5 3 1 Tabel 7 Tabel 7 Tabel 7 3. Bentuk wilayah 1. Datar

2. Berombak 3. Bergelombang 4. Berbukit 5. Bergunung 5 4 3 2 1 Tabel 8 Tabel 8 Tabel 8 Tabel 8 Tabel 8

4. Kedalaman tanah 1. Dalam 2. Sedang 3. Dangkal 5 3 1 > 100 cm 50-100 cm < 50 cm Hasil kelas lahan terdegradasi (LT) hirarki I :

Kelas LT Total Skor Ringan Sedang Berat > 15 10-15 < 10 Hirarki II (Antropological assessment):

1. Jenis vegetasi 1. Tanaman tahunan 2. Semak belukar 3. Rumput alang-alang 4. Tanaman semusim 5. Tanpa vegetasi 5 4 3 2 1 Jenis tanaman Semak, kebun campuran, dll Rumput Jenis tanaman Non tanaman 2. Penutupan vegetasi 1. Rapat sekali

2. Rapat 3. Cukup Rapat 4. Jarang 5. Hampir bera 5 4 3 2 1 > 75% 50-75% 25-50% 15-25% < 15% 3. Penerapan teknik KTA 1. Baik

2. Sedang 3. Jelek 5 3 1 Terasering terpelihara, alley cropping, sistem kontur Ada, tetapi tidak terpelihara Tanpa atau tidak sesuai kontur Hasil kelas lahan terdegradasi (LT) hirarki II :

Kelas LT Total skor Ringan Sedang Berat > 12 9-12 < 9 Nilai skor I dan II digabungkan

Hasil kelas lahan terdegradasi (LT) final :

Kelas LT Total skor Ringan Sedang Berat > 25 16-25 < 16 Modifikasi*) :

Kelas LT Total skor Ringan Sedang Berat > 25 19-25 < 19 Sumber : Puslittanak (2002)

Tabel 7. Kelompok batuan atau bahan induk tanah berdasarkan tingkat ketahanannya terhadap proses degrdasi lahan

Tingkat ketahanan batuan atau bahan induk tanah

Tahan Agak tahan Peka

• Granit • Kuarsa profir • Pegmatit • Sienit • Porfirit • Granodiorit • Diorit • Gabro • Dolorit • Diabas • Norit • Serpentin • Peridotit • Piroksenit • Liparit • Dasit • Obsidian • Andesit • Basalt • Leucitit • Sedimen/kalkareus kasar • Batuliat • Batulumpur • Batulanau • Diatomit • Serpih • Konglomerat • Batukapur • Batukapur kerang • Breksi batukapur • Liat aluvium • Batusabak • Filit • Horenfels • Kuarsit • Batu pualam/marmer • Gneis • Amfibolit • Zeolit • Batuapung • Abu volkanik • Pasir volkanik • Batupasir • Batupasir berkapur • Napal (marl) • Batuliat berkapur • Kapur sedimen • Tuf berkapur • Shale • Kerakal aluvium • Kerikil aluvium • Pasir aluvium • Debu aluvium

Sumber : Ropik dan Hapid (2000) dan Van Panhuys and Buurman (1990, diacu dalam Puslittanak 2002)

Tabel 8. Bentuk wilayah, perbedaan tinggi dan kemiringan lereng

Bentuk wilayah Perbedaan tinggi (m) Kemiringan lereng (%)

Datar 0-3 0-3 Berombak 3-10 3-8 Bergelombang 10-50 8-15 Berbukit 50-300 15-30 Bergunung > 300 > 30 Sumber : Puslittanak (2002)

2. Pengamatan produktivitas lahan

Parameter produktivitas lahan yang diamati meliputi : produksi daun tembakau kerosok kering, produksi batang tembakau segar dan produksi batang tembakau kering. Pengamatan parameter tingkat produktivitas lahan dilakukan pada setiap tingkat degradasi lahan (ringan, sedang, dan berat).

3. Pengamatan kadar hara daun tembakau

Pengamatan kadar unsur hara N, P, dan K pada jaringan tanaman tembakau yaitu dilakukan pada daun tembakau paling atas/pucuk pada fase pertumbuhan akhir. Pengamatan parameter kadar hara (N,P, dan K) pada daun tembakau dibedakan berdasarkan tingkat degradasi lahan (ringan, sedang, dan berat).

E. Analisis Usahatani

Teknik pengambilan sampel petani yang dijadikan responden untuk analisis usahatani pada penelitian ini ditetapkan dengan cara stratified sampling yang didasarkan pada peta satuan lahan (land unit) yang ada di wilayah penelitian. Peta satuan lahan ini diperoleh dengan cara tumpang tindih (overlay) dari peta geologi, peta tanah, dan peta kemiringan lereng. Jumlah petani yang dijadikan responden yaitu diambil 3-5 petani pada setiap satuan lahan dan ditentukan secara proporsional yang mewakili jenis pola tanam dominan yang ada pada setiap satuan lahan. Analisis usahatani dilakukan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam (depth interview) pada petani responden dengan kuesioner.

1. Karakteristik petani

Di dalam penelitian ini parameter karakteristik petani yang diamati, yaitu : (a) individual demography diantaranya meliputi : jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, serta pengalaman berusahatani; dan (b) tenurial system meliputi : luas lahan garapan atau penguasaan lahan.

2. Pendapatan usahatani

Pendapatan usahatani yang dihitung meliputi pendapatan yang berasal dari usahatani (on farm). Analisis pendapatan usahatani dilakukan berdasarkan analisis finansial, bukan analisis ekonomi. Menurut Soekartawi (2006), analisis usahatani dilakukan dengan menggunakan tiga variabel yaitu : berupa komponen penerimaan,

biaya, serta pendapatan usahatani. Analisis tersebut dikenal dengan analisis anggaran arus uang tunai (cash flow analysis). Masing-masing variabel tersebut ditentukan dengan persamaan berikut :

a). Total penerimaan usahatani (TR), merupakan perkalian antara produksi tanaman ke-i (Yi) yang diperoleh dengan harga produksi tanaman ke-i (Pyi) dan dapat ditulis sebagai :

(

)

∑

= + + + = = n i yn n y y YP YP P Y YiPyi TR 1 2 2 1 1 ... ...(1) dimana :TR = Total penerimaan usahatani (rupiah) Yi = Produksi tanaman ke-I (0ut-put) (kg) Pyi = Harga produksi tanaman ke-i (rupiah/kg)

b). Total biaya usahatani (TC), merupakan nilai semua keluaran yang dipakai dalam usahatani selama proses produksi, baik yang langsung maupun tidak langsung. Total biaya usahatani dapat dihitung dengan rumus :

VC FC TC = + ……….(2)

(

)

∑

= + + + = = n i xn n x x xi iP X P X P X P X VC 1 2 2 1 1 ... ………..(3) dimana :TC = Total biaya usahatani (rupiah)

FC = Biaya tetap yang berupa pajak dan biaya-biaya penyusutan modal petani (peralatan, bangunan, dll) (rupiah)

VC = Biaya variabel (tidak tetap) (rupiah) Xi = In-put usahatani ke-I (rupiah) Pxi = Harga in-put usahatani ke-I (rupiah)

c). Pendapatan bersih usahatani (π), merupakan selisih antara total penerimaan (TR) dan total biaya (TC), yang dapat dirumuskan dalam persamaan berikut :

3. Kelayakan usahatani

Kelayakan usahatani diukur dengan analisis nilai R/C (Return Cost Ratio), yaitu nilai perbandingan antara penerimaan dan biaya. Analisis R/C ratio merupakan salah satu analisis untuk menilai kelayakan usahatani secara ekonomi maupun secara finansial (Soekartawi 2006). Nilai R/C ratio = 1 : berarti usahatani hanya dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan, tidak untung dan tidak pula rugi. Namun karena adanya biaya usahatani yang kadang-kadang tidak dihitung, maka kriterianya dapat diubah menurut keyakinan si Peneliti, misalnya dapat saja dipakai nisbah R/C misalnya minimal 1,5 atau 2,0.

4. Kebutuhan hidup layak

Standar kebutuhan fisik minimum (KFM) dan kebutuhan hidup layak (KHL) ditentukan berdasarkan kebutuhan kecukupan pangan (beras) per keluarga dan harga beras yang berlaku di lokasi penelitian. Menurut Sajogyo dan Sajogyo (1990), nilai ambang kecukupan pangan (beras) untuk tingkat pengeluaran rumah tangga di daerah pedesaan berkisar 240–320 kg/orang/tahun, sedangkan untuk daerah perkotaan berkisar 360-480 kg/orang/tahun. Standar kebutuhan fisik minimum (KFM) ditetapkan dengan pendekatan sebagai berikut :

KFM = KRT x 100% x n x Rp ...(5) Keterangan :

KFM = kebutuhan fisik minimum

KRT = kebutuhan rumah tangga setara beras n = jumlah anggota keluarga

Rp = harga beras

Menurut Sinukaban (2003), KHL adalah KFM ditambah dengan kebutuhan hidup tambahan (KHT) berupa kebutuhan untuk menabung, rekreasi ataupun kebutuhan untuk kegiatan sosial yang masing-masing sebesar 50% dari KFM. Oleh

karena itu besarnya KHL adalah 2,5 kali (250%) KFM. Besarnya kebutuhan hidup tambahan (KHT) dan kebutuhan hidup layak (KHL) ditetapkan dengan persamaan :

KHT = KPS + KKR + Ktab = 150% KFM ...(6) KHL = KFM + KHT = KRT x 250% x n x Rp ...(7) Keterangan :

KFM = standar kebutuhan fisik minimum (rupiah)

KRT = standar kebutuhan rumah tangga setara beras (rupiah) n = jumlah anggota keluarga (jiwa)

KHT = standar kebutuhan hidup tambahan (rupiah) KHL = standar kebutuhan hidup layak (rupiah)

KPS = standar kebutuhan untuk pendidikan dan kegiatan sosial (rupiah) KKR = standar kebutuhan untuk kesehatan dan rekreasi (rupiah)

Ktab = standarkebutuhan untuk tabungan dan asuransi (rupiah)

5. Kebutuhan luas lahan minimal (Lm)

Kebutuhan luas lahan minimal (Lm) adalah luas lahan garapan minimal yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan usahatani, sehingga petani dapat memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi KHL. Oleh karena itu kebutuhan luas lahan minimal (Lm) dirumkuskan sebagai perbandingan antara standar kebutuhan hidup layak (KHL) dan pendapatan usahatani (Pb), dituliskan dengan persamaan :

Pb KHL

Lm= ... (8) Keterangan :

Lm = luas lahan minimal (hektar)

KHL = satandar kebutuhan hidup layak (rupiah) Pb = pendapatan bersih per hektar (rupiah)

F. Penilaian (Valuasi) Kerugian Ekonomi Akibat Erosi

Penilaian (valuasi) kerugian ekonomi akibat erosi di dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan biaya erosi tanah di lokasi (on site) dengan pendekatan biaya pengganti (replacement cost) kehilangan unsur hara yang hilang akibat erosi. Besarnya jumlah tanah tererosi didekati dengan nilai prediksi erosi menggunakan metode USLE (Wischmeier & Smith 1978).

Proses erosi tanah selain menyebabkan perpindahan partikel tanah juga mengakibatkan hilangnya unsur hara yang ada dalam tanah. Erosi menyebabkan tingkat kesuburan lahan berkurang, karena kadar bahan organik dan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman berkurang (hilang). Oleh sebab itu valuasi ekonomi erosi dapat didekati melalui perhitungan biaya pengganti (replacement cost) yang dibutuhkan untuk memulihkan tingkat kesuburan tersebut.

Banyaknya unsur hara yang hilang akibat erosi tergantung pada besarnya erosi dan unsur hara yang terkandung dalam bagian tanah yang tererosi. Menurut Arsyad (2006), secara kasar banyaknya unsur hara yang hilang dari sebidang tanah yang tererosi dapat dihitung dengan mengalikan kandungan unsur hara tanah semula dengan besarnya tanah tererosi.

Berdasarkan peta satuan lahan dapat diambil sampel tanahnya untuk dianalisis kandungan unsur haranya di laboratorium, dan dapat diketahui tingkat kesuburan atau kandungan hara tanah di daerah penelitian. Sehingga besarnya biaya pupuk (pupuk organik dan anorganik) yang dibutuhkan untuk memulihkan kandungan unsur hara tanah dapat dihitung. Nilai ekonomi erosi merupakan penjumlahan dari biaya-biaya yang diperlukan untuk mengganti kadar bahan organik dan unsur hara makro (N, P dan K) yang hilang.

• Nilai bahan organik (C-Organik) yang hilang dihitung berdasarkan nilai pupuk organik setara dengan kadar bahan organik (C-Organik) yang hilang.

• Nilai unsur Nitrogen (N) dihitung berdasarkan nilai pupuk N (Urea) yang setara dengan kadar unsur N yang hilang.

• Nilai unsur Phospor (P) dihitung berdasarkan nilai pupuk P (SP-36) yang setara dengan kadar unsur P yang hilang.

• Nilai unsur Kalium (K) dihitung berdasarkan nilai pupuk K (KCl) yang setara dengan kadar unsur K yang hilang.

Biaya kehilangan unsur hara akibat erosi tersebut dapat dihitung (Hulfschmidt et al. 1996) dengan persamaan berikut :

4 n

NEE = ∑ ∑ (UHij X HPi X LAj) ………...(9) i = 1 j = 1

4 n

Uhij = ∑ ∑ (JTij X PUHij) ………..………(10) i = 1 j = 1

Keterangan :

NEE = Nilai ekonomi erosi (Rp)

UHij = Jumlah unsur hara ke-i yang hilang akibat erosi pada luas satuan lahan j (kg/ha)

HPi = harga pupuk ke-i (Rp) LAj = luas satuan lahan ke-j (ha)

JTij = jumlah tanah tererosi per hektar pada satuan lahan j (ton/ha) PUHij = proporsi unsur hara ke-i dari 1ton tanah yang tererosi (kg) i = jenis unsur hara/pupuk (Pupuk organik, Urea, TSP dan KCl) j = luas setiap satuan lahan (ha)

G. Percobaan Petak Erosi Teknologi Konservasi Tanah dan Air Spesifik Lokasi

Percobaan teknologi konservasi tanah dan air (KTA) spesifik lokasi dilakukan dengan membuat percobaan petak kecil (plot erosi). Percobaan plot erosi untuk mengukur besarnya limpasan permukaan dan tanah yang ikut tererosi dari masing-masing perlakuan. Plot erosi berukuran panjang 10 m x lebar 4 m sehingga luasnya 40

m2, pada bagian ujung bawah plot erosi ditempatkan bak penampung erosi atau “soil colector” (Lampiran 7).

Percobaan plot erosi dilakukan pada dua lokasi. Pertama pada lokasi yang mewakili daerah yang banyak mengandung batuan dipermukaan lahan, dengan tindakan konservasi berupa teras batu/teras bangku yang diperkuat dengan batu (contur rock/stone walls). Percobaan dilakukan di Desa Pagersari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung; dengan jenis tanah Litosol. Percobaan ditata dalam rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan dan diulang tiga kali sebagai kelompok (blok), sehingga ada 12 satuan percobaan. Pengelompokan berdasarkan kemiringan lereng, yaitu : 30%, 45%, dan 70%. Dengan perlakuan sebagai berikut :

TB0 = teras batu pola petani (kontrol)

TB1 = teras batu + rumput Setaria spacelata sebagai penguat teras + mulsa batang tembakau 7 ton/ha

TB2 = teras batu + rumput Setaria spacelata sebagai penguat teras + mulsa batang tembakau 14 ton/ha

TB3 = teras batu + tumpangsari koro merah dengan tembakau + mulsa batang tembakau 7 ton/ha

Kedua pada lokasi yang mewakili daerah yang tidak banyak mengandung batuan dipermukaan lahan, dengan tindakan konservasi berupa teras miring. Percobaan dilakukan di Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung; dengan jenis tanah Latosol Coklat Kekuningan. Percobaan ditata dalam rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan dan diulang tiga kali sebagai kelompok (blok), sehingga ada 12 satuan percobaan. Pengelompokan berdasarkan kemiringan lereng, yaitu : 30%, 45%, dan 70%. Dengan perlakuan sebagai berikut :

TM0 = teras miring pola petani (kontrol)

TM1 = teras miring + rumput Setaria spacelata sebagai penguat teras + mulsa batang tembakau 7 ton/ha

TM2 = teras miring + rumput Setaria spacelata sebagai penguat teras + mulsa batang tembakau 14 ton/ha

TM3 = teras miring + tumpangsari koro merah dengan tembakau + mulsa batang tembakau 7 ton/ha

Percobaan plot erosi dilakukan pada musim tanam tanaman tembakau, yaitu pada bulan April- September 2009. Dosis pemupukan, baik pupuk kandang maupun pupuk buatan (N,P,K) sesuai dosis petani setempat. Demikian juga jarak tanam (60 x 40 cm) dan varietas tanaman (kultivar Kemloko) sesuai kebiasaan petani. Sedangkan pengendalian gulma, hama dan penyakit sesuai dengan kebutuhan.

Besarnya erosi dan limpasan permukaan yang terjadi diukur setiap hari terjadi hujan selama musim tanam tanaman tembakau (April-September 2009). Pengamatan produksi tanaman meliputi : (a) tanaman tembakau (berat daun segar dan daun kering); (b) rumput Setaria spacelata (berat rumput segar dan berat rumput kering); dan (c) koro merah (polong kering dan biji koro kering). Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara perlakuan digunakan analisis sidik ragam (uji F) dan dilanjutkan dengan uji HSD 5%.

H. Simulasi Agroteknologi Pada Perencanaan Sistem Pertanian Konservasi

Model adalah abstraksi atau penyederhanaan dari sistem yang sebenarnya (Hall & Day 1977; Suratmo 2002), atau gambaran abstrak tentang suatu sistem, dimana hubungan antara peubah-peubah dalam sistem digambarkan sebagai hubungan sebab akibat (Mize & Cok 1968, diacu dalam Darsiharjo 2004). Model dapat menyajikan grafik atau konsep dari pemahaman perilaku suatu sistem, disamping juga digunakan untuk peramalan sistem di masa depan.

Simulasi adalah peniruan perilaku suatu gejala atau proses. Simulasi bertujuan untuk memahami gejala/proses tersebut, membuat analisis dan membuat peramalan perilaku gejala/proses tersebut di masa depan (Muhammadi et al. 2001).

Di dalam penelitian ini batasan sistem atau model usahatani lahan kering berbasis tembakau adalah satu unit usahatani di tingkat petani pengelola yang di dalamnya terdapat kegiatan budidaya dengan komoditi utama tanaman tembakau dan tanaman semusim lainnya (jagung dan sayuran) dalam satu pola tanam, dan kegiatan

konservasi lahan. Demikian pula unsur-unsur lain seperti tingkat produksi, harga jual, upah tenaga kerja, dan sarana produksi diperhitungkan nilainya di tingkat petani. Konseptualisasi simulasi model agroteknologi mencakup pandangan yang lebih dalam lagi terhadap struktur sistem atau model, dan mengetahui dengan jelas pengaruh-pengaruh penting yang beroperasi dalam model. Dalam konseptualisasi model dapat dinyatakan dalam beberapa cara antara lain diagram alir dan diagram lingkar sebab-akibat (causal loop). Simulasi model agroteknologi ini dilakukan untuk membangun sebuah model simulasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian.

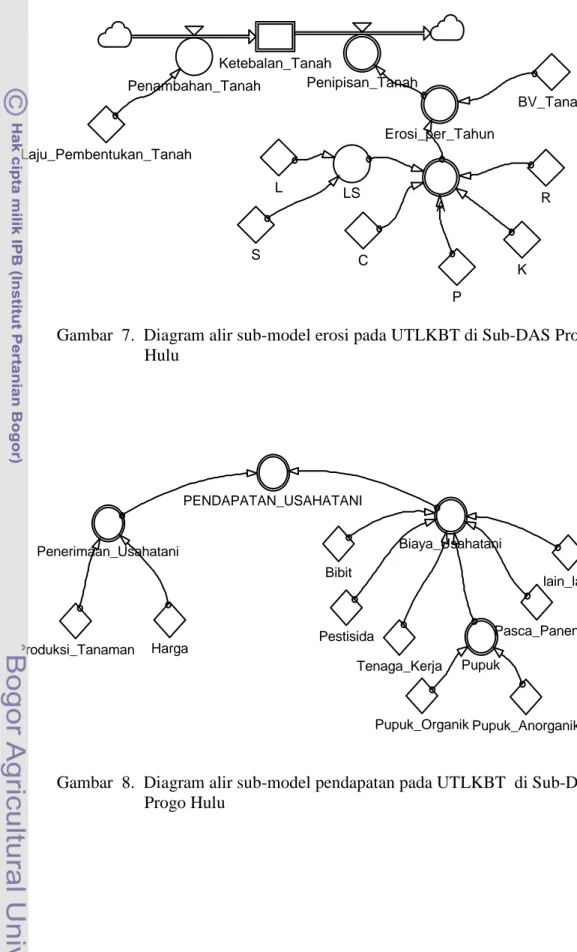

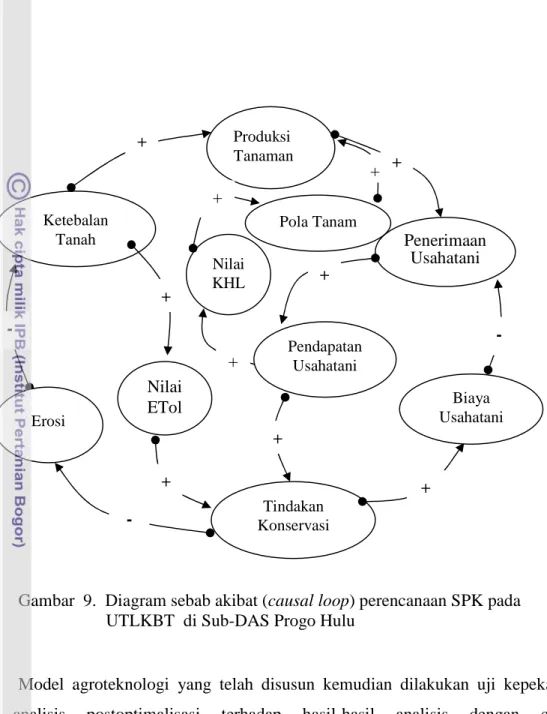

Pada simulasi agroteknologi ini digunakan dua sub-model, yaitu sub-model erosi dan sub-model pendapatan, yang nantinya akan diintegrasikan menjadi satu model untuk menentukan model atau sistem usahatani berbasis tembakau yang berkelanjutan. Sub-model erosi digunakan untuk pendugaan erosi yang terjadi pada berbagai rekomendasi agroteknologi (teknologi KTA dan pola tanam) menggunakan persamaan USLE, dengan indikator laju erosi ≤ nilai ETol. Sedangkan sub-model pendapatan usahatani dibuat berdasarkan biaya usahatani dan penerimaan usahatani, digunakan untuk melakukan pendugaan pendapatan usahatani pada berbagai rekomendasi agroteknologi dengan indikator pendapatan usahatani ≥ nilai KHL.

Diagram alir sub-model erosi dan sub-model pendapatann yang dibangun dengan menggunakan program Powersim Constructor Versi 2.5d (4002) disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Variabel yang terdapat di dalam model simulasi agroteknologi memiliki hubungan positif maupun negatif antara satu dengan yang lain, sebagaimana diperlihatkan dalam diagram sebab akibat (causal loop) pada Gambar 9.

Penambahan_Tanah Penipisan_Tanah Ketebalan_Tanah Erosi_per_Tahun BV_Tanah R K P C Laju_Pembentukan_Tanah L S LS A

Gambar 7. Diagram alir sub-model erosi pada UTLKBT di Sub-DAS Progo Hulu Produksi_Tanaman Penerimaan_Usahatani PENDAPATAN_USAHATANI Harga Pupuk_Organik Pupuk_Anorganik Biaya_Usahatani Bibit Pestisida Tenaga_Kerja Pupuk Pasca_Panen lain_lain

Gambar 8. Diagram alir sub-model pendapatan pada UTLKBT di Sub-DAS Progo Hulu

Gambar 9. Diagram sebab akibat (causal loop) perencanaan SPK pada UTLKBT di Sub-DAS Progo Hulu

Model agroteknologi yang telah disusun kemudian dilakukan uji kepekaan dan analisis postoptimalisasi terhadap hasil-hasil analisis dengan cara mencocokkannya dengan keadaan dan data nyata (Djojomartono 1993). Setelah dicocokkan dengan data dan keadaan nyata tersebut, dan ternyata model agroteknologi ini cocok karena mendekati kenyataan, maka model agroteknologi yang bersangkutan dianggap sah atau dapat dipercaya untuk dapat dipakai dalam analisis-analisis pengambilan keputusan dalam perencanaan SPK pada UTLKBT di Sub-DAS Progo Hulu.

Tindakan Konservasi Produksi Tanaman Ketebalan Tanah Pendapatan Usahatani Penerimaan Usahatani Biaya Usahatani Nilai ETol - - + - + + + Erosi + + + Nilai KHL Pola Tanam + + +