HUBUNGAN POLA KONSUMSI PANGAN DAN AKTIVITAS

FISIK ANAK SEKOLAH DENGAN STATUS GIZI LEBIH DI

DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN BOGOR

PRATIWI RAHMA AYU

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2013

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Hubungan Pola

Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik Anak Sekolah dengan Status Gizi Lebih di

Daerah Perkotaan dan Perdesaan Bogor adalah benar karya saya dengan arahan

dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada

perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya

yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam

teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, September 2013

Pratiwi Rahma Ayu

NIM I14114023

*Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerja sama dengan pihak

luar IPB harus didasarkan pada perjanjian kerja sama yang terkait

ABSTRAK

PRATIWI RAHMA AYU. Hubungan Pola Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik

Anak Sekolah Dasar dengan Status Gizi Lebih di Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Bogor. Dibimbing oleh FAIZAL ANWAR dan SRI ANNA MARLIYATI.

Prevalensi obesitas terus meningkat termasuk pada masa anak-anak, tidak

hanya di perkotaan (10.4%) tetapi juga di perdesaan (8.1%). Tujuan penelitian ini

adalah menganalisis hubungan antara pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik

anak sekolah dasar dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan

Bogor. Desain studi yang digunakan adalah cross sectional. Contoh merupakan 60

anak kelas 4 dan 5 di SDN Polisi 5 dan SDN Babakan Dramaga 4 yang

mempunyai status gizi overweight dan obes, serta dalam keadaan sehat. Data yang

diambil antara lain karakteristik anak dan keluarga, pola konsumsi serta aktivitas

fisik. Rata-rata z-score (IMT/U), asupan energi, protein dan lemak di perkotaan

lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, sedangkan asupan karbohidrat di

perkotaan lebih kecil dibandingkan perdesaan. Sebagian besar aktivitas fisik di

perkotaan dan perdesaan dalam kategori ringan. Pendapatan keluarga, umur orang

tua serta besar uang saku anak di perkotaan lebih tinggi secara nyata dibandingkan

di perdesaan (p<0.05). Terdapat hubungan signifikan antara status gizi ibu

(p=0.040, r=0.266), asupan energi (p=0.000, r=0.505), protein (p=0.003, r=0.381),

dan lemak (p=0.001, r=0.426) dengan status gizi lebih pada anak.

Kata kunci: pola konsumsi, aktivitas fisik, status gizi lebih.

ABSTRACT

PRATIWI RAHMA AYU. Pattern of Food Consumption and Physical Activity of

Overweight and Obese Elementary School children in Urban and Rural Areas of

Bogor. Supervised by FAIZAL ANWAR and SRI ANNA MARLIYATI.

The prevalence of obesity continues to increase, including in childhood,

not only in urban areas (10.4%) but also in rural areas (8.1%). The purpose of this

research was to analyze the relationship between the pattern of food consumption

and physical activity of elementary school children with overweight and obese

status in urban and rural areas of Bogor. The research was conducted by applying

a cross sectional study design. Subjects consist of 60 elementary school children

of 4

thand 5

thgraders in SDN Polisi 5 and SDN Babakan Dramaga 4, that had

overweight and obese status, and in good health. Data was collected include child

and family characteristics, patterns of consumption and physical activity. The

average z-score (BMI/A), energy intake, protein intake and fat intake was higher

in urban areas than in rural areas, whereas intake of carbohydrates was lower in

urban than rural. The majority of physical activity in urban areas and rural were in

the mild category. Family income, age of parents and children allowance of urban

area were higher significantly (p<0.05) than rural area. There were a significant

correlation between maternal nutritional status (p=0.040, r=0.266), energy intake

(p=0.000, r=0.505), protein intake (p=0.003, r=0.381), and fat intake (p=0.001,

r=0.426) with overweight and obese status of children.

PRATIWI RAHMA AYU. Hubungan Pola Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik Anak Sekolah dengan Status Gizi Lebih di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Bogor. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Faizal Anwar, MS dan Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MS

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor. Tujuan khusus yaitu (1) Mengidentifikasi karakteristik keluarga dan anak sekolah dasar di perkotaan dan perdesaan Bogor, (2) Mengkaji kebiasaan makan, kebiasaan sarapan, konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dasar di perkotaan dan perdesaan Bogor, dan (3) Menganalisis hubungan karakteristik anak sekolah dasar, keluarga, kebiasaan makan, kebiasaan sarapan, konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih.

Desain studi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013 bertempat di SDN Polisi 5 untuk perwakilan daerah perkotaan dan SDN Babakan Dramga 4 untuk daerah perdesaan. Contoh dalam penelitian ini yiatu anak kelas 4 dan 5 yang memenuhi kriteria inklusi yaitu anak usia 8-12 tahun, memiliki status gizi overweight dan obes (indeks z-score>+1), dalam keadaan sehat, bersedia mengikuti penelitian. Jumlah sampel yaitu 60 anak yang terdiri dari 30 anak dari perkotaan dan 30 anak dari perdesaan.

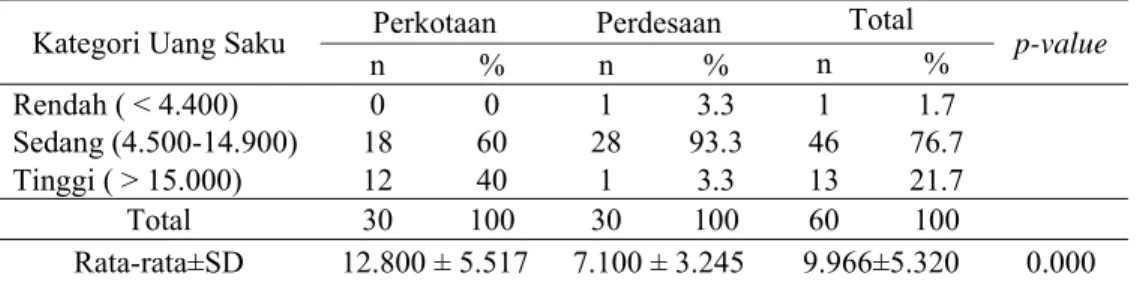

Rata-rata umur anak di perkotaan 10.7 tahun dan anak di perdesaan 10.8 tahun. Sebagian besar anak berumur 11 tahun dengan persentase 66.6% di perkotaan dan 43.3% di perdesaan. Jumlah anak perkotaan yang berjenis kelamin laki sebesar 50% dan perempuan 50%, sedangkan di perdesaan jumlah laki-laki 46.7% dan perempuan 53.3%. Rata-rata uang saku anak di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan yaitu Rp. 12.800 dan Rp. 7.100. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara umur anak di perkotaan dan perdesaan (p>0.05), tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara besar uang saku anak di perkotaan dan perdesaan (p<0.05).

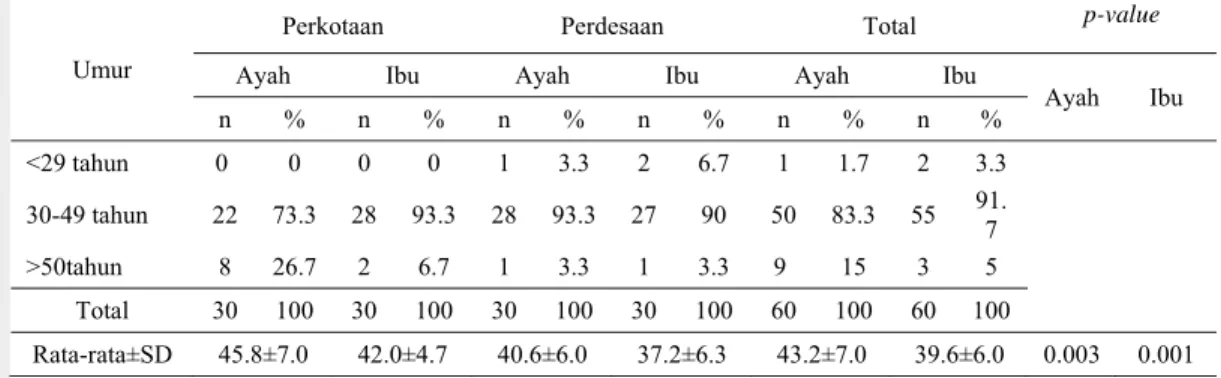

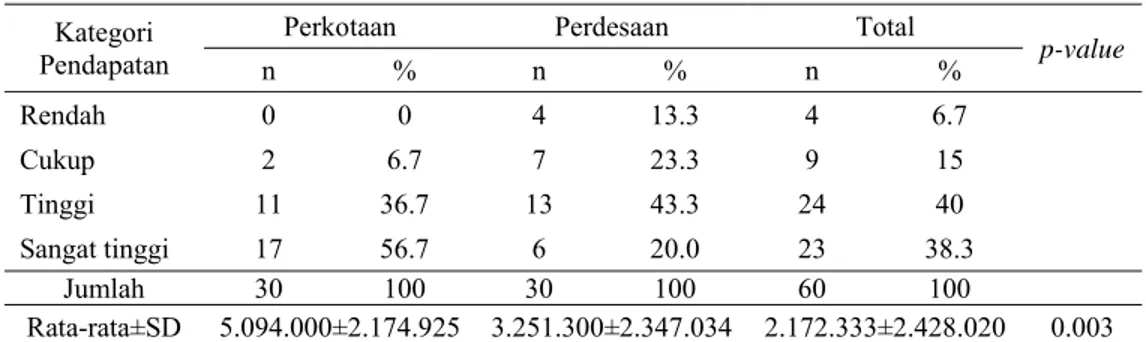

Rata-rata umur ayah dan ibu di perkotaan yaitu 45.8 dan 42 tahun sedangkan di perdesaan yaitu 40.6 dan 37.2 tahun. Tidak terdapat perbedaan antara umur ayah dan ibu di perkotaan dan perdesaan (p>0.05). Sebagian besar pendidikan ayah dan ibu di perkotaan yaitu tamat perguruan tinggi, sedangkan di perdesaan yaitu tamat SMA. Sebagian besar pekerjaan ayah di perkotaan sebagai pegawai swasta (43.3%), sedangkan di perdesaan sebagai wiraswasta (40%). Baik di perkotaan dan perdesaan ibu tidak bekerja. Pendapatan keluarga perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan. Rata-rata pendapatan keluarga di perkotaan yaitu Rp. 5.094.000 dan di perdesaan yaitu Rp. 3.251.300. Terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan orang tua anak di perkotaan dan perdesaan (0<0.05). Sebagian besar status gizi ayah di perkotaan masuk dalam kategori kegemukan (50%), sedangkan di perdesaan normal (56.7%). Status gizi ibu di perkotaan dan perdesaan sama-sama masuk dalam kategori normal yaitu 46.7% dan 48.3%. Tidak ada perbedaan antara IMT orang tua contoh di perkotaan dan perdesaan (p>0.05).

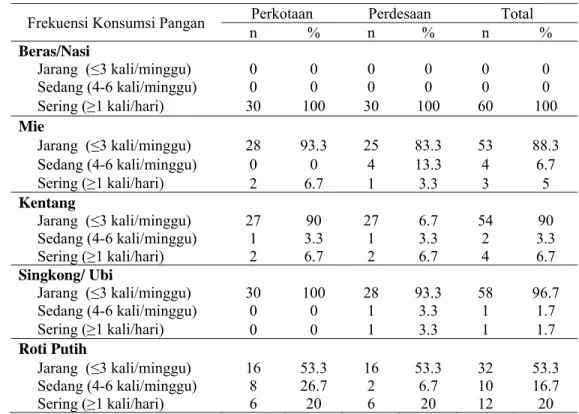

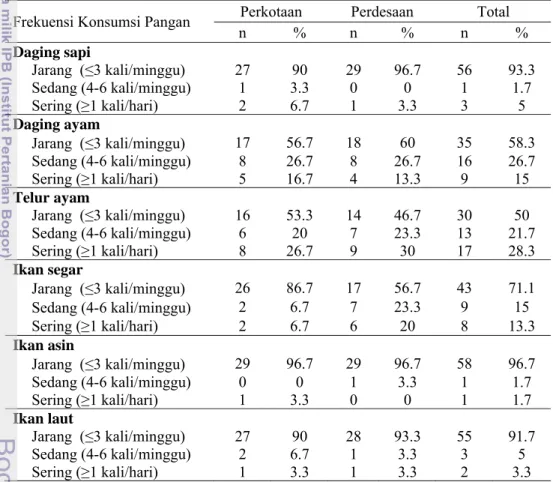

terbiasa sarapan baik di perkotaan maupun perdesaan. Nasi merupakan jenis makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh anak di kedua SD. Pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi yaitu daging ayam, telur dan ikan segar, sedangkan pangan nabati yang paling sering dikonsumsi yaitu tahu dan tempe. Sayur yang paling sering dikonsumsi oleh anak di perdesaan dan perkotaan yaitu bayam dan kangkung. Buah yang paling sering dikonsumsi pada kedua SD yaitu jeruk dan pisang. Frekuensi konsumsi susu sebagian besar yaitu <3 kali/minggu. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi konsumsi pangan di daerah perkotaan dan perdesaan (p>0.05).

Asupan rata-rata energi contoh di perkotaan yaitu 2016±395 kkal/kap/hari sedangkan di perdesaan lebih kecil (1904±352 kkal/kap/hari). Asupan rata-rata protein protein perkotaan yaitu 55.2±14.1 g/kap/hari dan di perdesaan 51.0±13.2 g/kap/hari. Untuk asupan lemak di perkotaan sebesar 72.2±16.2 g/kap/hari dan perdesaan sebesar 67.2±19.3 g/kap/hari. Rata-rata asupan karbohidrat di perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan perdesaan yaitu berturut-turut 339.0±128.0 g/kap/hari dan 358.0±169.6 g/kap/hari. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara asupan energi, protein, lemak dan karbohidrat di perkotaan dan perdesaan (p>0.05).

Rata-rata nilai PAL anak yaitu 1.41±0.15 dengan kisaran antara 1.21 sampai 1.81. Di perkotaan rata-rata nilai PAL yaitu 1.42±0.16, dengan nilai PAL tertinggi 1.80 dan terendah 1.21. Rata-rata nilai PAL di perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan yaitu 1.40±0.14, dengan kisaran nilai PAL antara 1.26 sampai 1.81. Aktivitas fisik contoh diukur berdasarkan PAL. Sebagian besar PAL contoh masuk dalam kategori ringan, yaitu 86.7% di perkotaan dan 96.7% di perdesaan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas fisik anak SD di daerah perkotaan dan perdesaan (p>0.05).

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara besar uang saku anak dengan status gizi lebih. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara pendapatan keluarga dan status gizi ayah dengan status gizi lebih, tetapi terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara status gizi ibu dengan status gizi lebih pada anak.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan (p>0.05) yang signifikan antara frekuensi makan dan kebiasaan sarapan dengan status gizi lebih. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara asupan energi, protein dan lemak dengan status gizi lebih pada anak, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan status gizi lebih. Berdasarkan uji korelasi Spearman tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara aktivitas fisik dengan status gizi lebih.

HUBUNGAN POLA KONSUMSI PANGAN DAN AKTIVITAS

FISIK ANAK SEKOLAH DENGAN STATUS GIZI LEBIH DI

DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN BOGOR

PRATIWI RAHMA AYU

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Gizi

dari Program Studi Ilmu Gizi pada

Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2013

Nama

NRP 114114023

Disetujui oleh

Prof.Dr.Ir. Faizal Anwar, MS Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MS

Pembimbing I Pembimbing II

Judul : Hubungan Pola Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik Anak Sekolah

dengan Status Gizi Lebih di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Bogor

Nama

: Pratiwi Rahma Ayu

NIM

: I14114023

Disetujui oleh

Prof. Dr. Ir. Faizal Anwar, MS Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MS

Pembimbing I Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Ketua Departemen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia menghadapi masalah gizi terutama gizi kurang pada anak-anak, tetapi di sisi lain dihadapkan dengan adanya masalah gizi lebih yang terjadi pada masyarakat termasuk pada anak usia sekolah. Berbagai data menunjukan kecenderungan prevalensi obes yang terus meningkat setiap tahunnya baik di negara maju maupun negara berkembang (Akhmadi 2009).

Obesitas adalah keadaan dimana terdapat penimbunan kelebihan lemak di tubuh yang berlebihan pada seseorang. Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dengan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (Jahari 2004). Obesitas pada masa anak dapat meningkatkan kejadian diabetes mellitus (DM) tipe 2. Selain itu juga berisiko untuk menjadi obesitas pada saat dewasa dan berpotensi mengakibatkan gangguan metabolisme glukosa serta penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Obesitas pada anak usia 6-7 tahun juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan karena aktivitas dan kreativitas anak menjadi menurun dan cenderung malas akibat kelebihan berat badan (Sjarif 2004).

Berdasarkan data hasil laporan World Health Organization (WHO) prevalensi kelebihan berat badan dan obes tahun 1980 sampai 2005 di kalangan anak-anak usia sekolah telah mengalami peningkatan hampir disetiap negara (Wang 2006). Prevalensi berat badan lebih dan obes anak di dunia pada tahun 1990 yaitu sebesar 4.2% meningkat menjadi 6.7% pada tahun 2010. Di Afrika prevalensi berat badan lebih dan obes pada anak tahun 2010 yaitu 8.5% (Onis et al. 2010). Penelitian di Cina, kurang lebih 10% anak sekolah mengalami obesitas, sedangkan di Jepang prevalensi obes pada anak umur 6-14 tahun berkisar antara 5 sampai 11% (Rosita et al. 2011).

Prevalensi berat badan lebih di Indonesia pada anak laki-laki usia 6-14 tahun sebesar 9.5% dan perempuan 6.4% (Riskesdas 2007). Hasil RISKESDAS tahun 2010 menunjukan prevalensi overweight dan obesitas pada anak sekolah (6-12 tahun) sebesar 9.2%. Sejak tahun 1970 hingga 2010, kejadian obesitas meningkat dua kali lipat pada anak usia 2-5 tahun dan usia 12-19 tahun, bahkan meningkat tiga kali lipat pada usia 6-11 tahun (Mexitalia et al. 2005).

Dewasa ini obesitas mengalami pergeseran, awalnya obesitas cenderung dikaitkan dengan masyarakat perkotaan namun sekarang obesitas juga dialami oleh masyarakat perdesaan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2007 prevalensi berat badan lebih anak perempuan diperkotaan lebih tinggi (10.6%) dibandingkan daerah perdesaan (8.8%), begitu pula untuk anak laki-laki di daerah perkotaan lebih tinggi (7.1%) dibandingkan daerah perdesaan (6.0%). Pada data RISKESDAS 2010 prevalensi berat badan lebih di daerah perkotaan juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan yaitu 10.4% dan 8.1%. Hasil yang sama ditunjukan pada survey di 36 negara berkembang menyebutkan obesitas banyak terjadi di daerah urban (51%) daripada di daerah rural (38%) (Mendez et al. 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pola konsumsi pangan berpengaruh pada kejadian obes. Aktivitas fisik yang kurang juga terbukti berbeda signifikan antara anak obesitas dan anak tidak obesitas (Suryaputra dan Nadhiroh 2012). Dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik pada anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor.

Tujuan Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik keluarga dan anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor

2. Mengkaji frekuensi makan dan kebiasaan sarapan anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor

3. Mengkaji konsumsi pangan anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor

4. Mengkaji aktifitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor

5. Menganalisis hubungan antara frekuensi makan, kebiasaan sarapan, konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih di daerah perkotaan dan perdesaan Bogor

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian “Hubungan Pola Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik Anak Sekolah dengan Status Gizi Lebih di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Bogor” yaitu diharapkan dapat menyediakan masukan bagi institusi pendidikan yang bersangkutan terutama siswa, guru dan orang tua mengenai keterkaitan antara pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik pada anak sekolah dengan kejadian obesitas. Dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan bagi orang tua, pendidik serta pengambil kebijakan dalam upaya membimbing dan meningkatkan keberhasilan belajar siswa Sekolah Dasar.

KERANGKA PEMIKIRAN

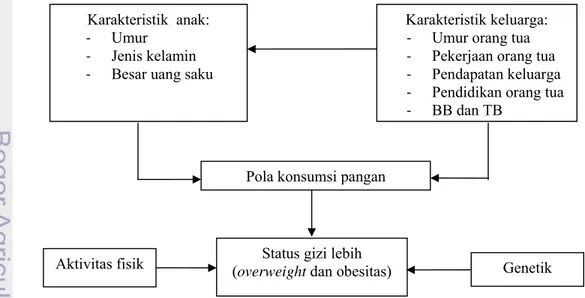

Obesitas kini dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai epidemik global, serta menjadi suatu masalah kesehatan yang harus ditangani karena prevalensi yang terus meningkat setiap tahun baik di perkotaan maupun perdesaan. Penelitian membuktikan bahwa pola konsumsi pangan berpengaruh terhadap kejadian obesitas (Suryaputra dan Nadhiroh 2012). Kegemukan atau obesitas dapat terjadi karena adanya keseimbangan energi yang positif. Keseimbangan energi positif ini disebabkan oleh pemasukan energi melalui konsumsi pangan yang lebih besar dibandingkan pengguanaan energi untuk aktivitas fisik. Pola konsumsi pangan meliputi frekuensi makan, kebiasaan sarapan dan konsumsi pangan dapat mempengaruhi asupan energi yang masuk. Sehingga jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik maka dapat menyebabkan penumpukan energi yang kemungkinan terjadi kegemukan (Suryaalamsyah 2009). Asupan energi dan zat gizi lain dipengaruhi oleh karakteristik anak itu sendiri antara lain umur, jenis kelamin dan besar uang saku. Selain karakteristik anak, karakteristik orang tua misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan juga dapat mempengaruhi jumlah konsumsi pangan pada anak. Karakteristik orang tua atau keluarga juga dapat mempengaruhi pada karakteristik anak.

Aktivitas fisik merupakan salah satu penentu penting dalam peningkatan berat badan, karena kondisi yang inaktif dapat menimbulkan kejadian gizi lebih. Obesitas lebih berpotensi pada orang dengan aktivitas fisik ringan (Saraswati 2012). Faktor keturunan berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan energi. Bila kedua orang tua tidak gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk adalah 9%. Bila salah satu orang tua gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk adalah 41-51%, sedangkan apabila kedua orang tua gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk sebesar 66-80%.

Gambar 1 Kerangka pemikiran hubungan pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik anak sekolah dengan status gizi lebih di perkotaan dan perdesaan Bogor

Genetik Karakteristik anak:

‐ Umur ‐ Jenis kelamin ‐ Besar uang saku

Karakteristik keluarga: ‐ Umur orang tua ‐ Pekerjaan orang tua ‐ Pendapatan keluarga ‐ Pendidikan orang tua ‐ BB dan TB

Pola konsumsi pangan

Status gizi lebih (overweight dan obesitas) Aktivitas fisik

METODE PENELITIAN

Desain, Waktu dan Tempat

Desain penelitian ini yaitu cross sectional. Penelitian dilakukan di satu Sekolah Dasar (SD) daerah perkotaan dan satu Sekolah Dasar (SD) daerah perdesaan, yaitu SDN Polisi 5 untuk mewakili perkotaan Bogor dan SDN Babakan Dramaga 4 mewakili perdesaan Bogor. Pemilihan SD dilakukan secara purposive dengan pertimbangan peluang untuk memperoleh anak obes cukup banyak dengan melakukan survey terhadap beberapa SD sebelum menentukan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2013.

Jumlah dan Cara Penarikan Contoh

Contoh adalah siswa kelas 4 dan 5 di SDN Polisi 5 dan SDN Babakan Dramaga 4 yang memenuhi kriteria inklusi. Pemilihan anak kelas 4 dan 5 dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak kelas 4 dan 5 sudah dapat diajak berkomunikasi dengan baik, mengerti tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, relatif lancar membaca dan menulis sehingga pengisian food record tidak bermasalah. Sementara kelas 6 tidak diijinkan mengikuti penelitian karena sedang dalam persiapan ujian nasional. Kriteria inklusi contoh yaitu: 1) Usia 8-12 tahun, 2) memiliki status gizi overweight (z-score +1 SD sampai +2 SD) dan obes (z-score ≥+2 SD) berdasarkan indikator IMT/U , 3) dalam keadaan sehat, 4) bersedia mengikuti penelitian.

Penentuan jumlah contoh minimal yang diambil berdasarkan perhitungan rumus cross sectional (estimasi proporsi) menurut Dahlan (2010) yaitu :

/

Keterangan : n = jumlah sampel

/ = tingkat kepercayaan 95% (1.96)

p = prevalensi berat lebih Jawa Barat 8.5% (Riskesdas 2010)

q = 1-p

d = toleransi estimasi 10%

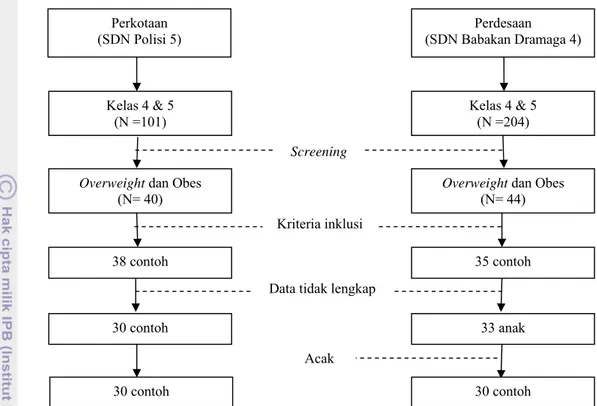

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil jumlah minimal contoh adalah sebesar 29.8 dan dibulatkan menjadi 30. Proses penarikan contoh di kedua SD dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Proses penarikan contoh

Sebelum penarikan contoh, peneliti melakukan screening terlebih dahulu pada seluruh anak kelas 4 dan 5 di kedua SD. Didapatkan 40 anak dari 101 anak (39.6%) yang mempunyai status gizi lebih (overweight dan obes) pada SDN Polisi 5. Di SDN Babakan Dramaga 4 jumlah kelas 4 dan 5 adalah sebanyak 204 anak dan ditemukan 44 anak (21.5%) yang mempunyai status gizi lebih. Dari anak yang mempunyai status gizi lebih tersebut diambil anak yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 38 contoh dari SDN Polisi 5 dan 35 contoh dari SDN Babakan Dramaga 4. Setelah dilakukan penelitian, terdapat 8 contoh dari SDN Polisi 5 dan 2 contoh dari SDN Babakan Dramaga 4 yang mempunyai data tidak lengkap (data karakteristik orang tua dan food record). Pada SDN Polisi 5 lebih banyak contoh yang memiliki data tidak lengkap dikarenakan pada saat penelitian bertepatan dengan class meeting sehingga terdapat beberapa anak yang tidak masuk. Untuk menyamakan jumlah contoh di kedua SD maka contoh yang diambil yaitu sebanyak 30 contoh di SDN Polisi 5 dan 30 contoh.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data karakteristik contoh (umur, jenis kelamin, besar uang saku), data karakteristik keluarga (umur orang tua, status gizi orang tua, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua), data status gizi, pola konsumsi pangan (frekuensi makan, kebiasaan sarapan, konsumsi pangan), dan aktivitas fisik contoh. Adapun data sekunder meliputi gambaran umum sekolah, jumlah kelas, jumlah siswa, jumlah guru dan fasilitas sekolah.

Kelas 4 & 5 (N =101)

Overweight dan Obes

(N= 40) Perkotaan

(SDN Polisi 5) (SDN Babakan Dramaga 4) Perdesaan

Kelas 4 & 5 (N =204)

Overweight dan Obes

(N= 44)

38 contoh 35 contoh

30 contoh 33 anak

Screening

Kriteria inklusi

Data tidak lengkap

30 contoh 30 contoh

Pengumpulan data karakteristik contoh meliputi umur, jenis kelamin dan besar uang saku dilakukan dengan pengamatan langsung serta wawancara menggunakan alat bantu kuesioner. Data berat badan diperoleh dari pengukuran langsung dibantu dengan alat timbangan injak (bukan digital) kapasitas 130 kg dengan ketelitian 0.5 kg dan tinggi badan menggunakan alat microtoise kapasitas 200 cm ketelitian 0.1 cm. Data karakteristik keluarga diperoleh dari pengisian kuesioner oleh ibu atau orang tua contoh yang dikirim melalui contoh setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti. Data status gizi contoh diukur berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) yang ditentukan dengan perbandingan berat badan (kg) dibagi dengan kuadrat tinggi badan (m2) berdasarkan umur masing-masing contoh menggunakan software WHO Anthroplus 2007. Data pola konsumsi pangan meliputi frekuensi makan, kebiasaan sarapan dan frekuensi pangan diperoleh dengan wawancara langsung oleh peneliti menggunakan kuesioner dan Food Frequencies Questionaires (FFQ). Data asupan pangan diperoleh dengan pengisian kuesioner food record 2x24 jam pada hari sekolah dan hari libur yang diisi oleh contoh setelah mendapat penjelasan dari peneliti. Data aktivitas fisik diperoleh menggunakan kuesioner recall 2x24jam pada hari sekolah dan hari libur dengan wawancara menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh peneliti. Kuesioner karakteristik keluarga yang digunakan merujuk pada Pramudita (2011) dan dimodifikasi dengan menambahkan beberapa variabel oleh peneliti. Keadaan umum sekolah diperoleh dengan melihat laporan tahunan sekolah. Jenis variabel serta alat dan cara pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Variabel, jenis data dan alat serta cara pengumpulan data

No Variabel Jenis Data Alat dan Cara pengumpulan data

1 Karakteristik contoh

- Umur, jenis kelamin, jumlah uang saku

- Berat badan

- Tinggi badan

Data primer

- Kuesioner dengan cara wawancara

- timbangan injak dengan pengukuran langsung

- microtoise dengan pengukuran langsung

2 Karakteristik keluarga

- Umur orang tua

- Pekerjaan orang tua

- Pendidikan orang tua

- Pendapatan keluarga

- Status gizi orang tua

Data primer Kuesioner dengan cara pengisian langsung oleh orang tua contoh

3 Pola konsumsi pangan

- Kebiasaan makan

- Kebiasaan sarapan

- Konsumsi pangan

Data primer -

Kuesioner dengan wawancara

- FFQ dengan wawancara

- Food Record dengan pengisian langsung oleh contoh

4 Aktivitas fisik Data primer Recall dengan wawancara langsung

5 Keadaan umum sekolah Data

sekunder

Laporan taunan sekolah dengan wawancara pada pihak sekolah

Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan meliputi editing, coding, entry, cleaning dan analisis. Proses editing adalah pemeriksaan seluruh kuesioner setelah data terkumpul. Proses coding yaitu pemberian angka atau kode sehingga memudahkan dalam memasukan data ke komputer. Entry adalah memasukan data jawaban kuesioner sesuai kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi satu data dasar. Cleaning adalah melakukan pengecekan kembali terhadap isian data.

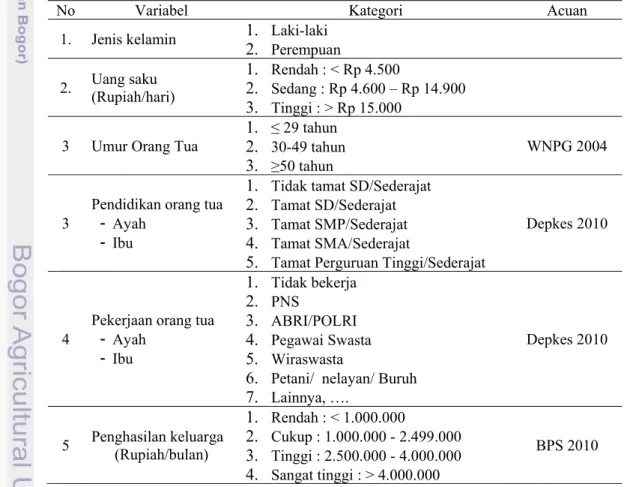

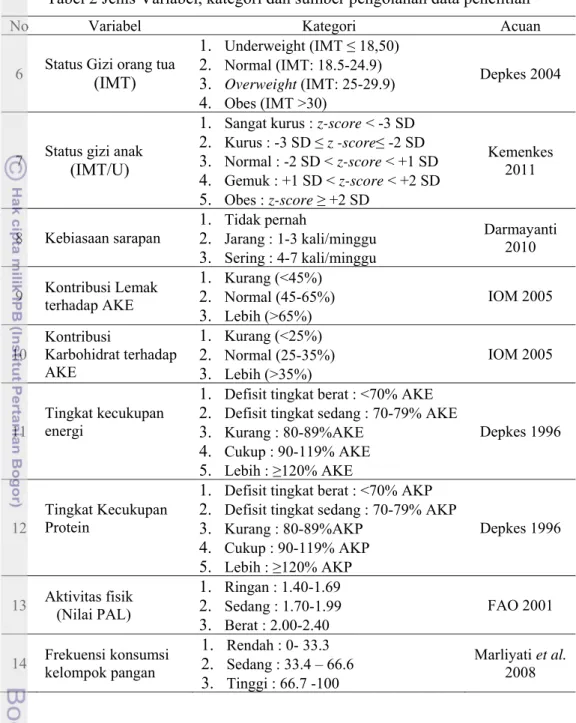

Data tinggi badan dan berat badan orang tua digunakan untuk mengetahui status gizi orang tua berdasarkan IMT. Hasil yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan Depkes (2004) menjadi underweight (IMT≤18,50), normal (IMT: 18.5-24.9), overweight (IMT: 25-29.9), obes (IMT>30). Pendidikan orang tua dikelompokan berdasarkan pendidikan terakhir orang tua meliputi tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat Perguruan Tinggi. Pendapatan keluarga yaitu besarnya penghasilan keluarga baik dari ayah, ibu maupun anggota keluarga lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dikelompokkan menjadirendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Data status gizi contoh diperoleh dengan menggunakan indeks massa tubuh berdasarkan umur (IMT/U) dengan menggunakan software WHO Anthroplus 2007. Pengkategorian variable dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis Variabel, kategori dan sumber pengolahan data penelitian

No Variabel Kategori Acuan

1. Jenis kelamin 1. Laki-laki

2. Perempuan 2. Uang saku(Rupiah/hari)

1. Rendah : < Rp 4.500

2. Sedang : Rp 4.600 – Rp 14.900

3. Tinggi : > Rp 15.000 3 Umur Orang Tua

1. ≤ 29 tahun

2. 30-49 tahun

3. ≥50 tahun

WNPG 2004

3

Pendidikan orang tua

- Ayah

- Ibu

1. Tidak tamat SD/Sederajat

2. Tamat SD/Sederajat

3. Tamat SMP/Sederajat

4. Tamat SMA/Sederajat

5. Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat

Depkes 2010

4

Pekerjaan orang tua

- Ayah - Ibu 1. Tidak bekerja 2. PNS 3. ABRI/POLRI 4. Pegawai Swasta 5. Wiraswasta

6. Petani/ nelayan/ Buruh

7. Lainnya, ….

Depkes 2010

5 Penghasilan keluarga(Rupiah/bulan)

1. Rendah : < 1.000.000

2. Cukup : 1.000.000 - 2.499.000

3. Tinggi : 2.500.000 - 4.000.000

4. Sangat tinggi : > 4.000.000

Tabel 2 Jenis Variabel, kategori dan sumber pengolahan data penelitian

No Variabel Kategori Acuan

6 Status Gizi orang tua(IMT)

1. Underweight (IMT ≤ 18,50)

2. Normal (IMT: 18.5-24.9)

3. Overweight (IMT: 25-29.9)

4. Obes (IMT >30)

Depkes 2004

7 Status gizi anak (IMT/U)

1. Sangat kurus : z-score < -3 SD

2. Kurus : -3 SD ≤ z -score≤ -2 SD 3. Normal : -2 SD < z-score < +1 SD 4. Gemuk : +1 SD < z-score < +2 SD 5. Obes : z-score ≥ +2 SD Kemenkes 2011 8 Kebiasaan sarapan 1. Tidak pernah 2. Jarang : 1-3 kali/minggu 3. Sering : 4-7 kali/minggu Darmayanti 2010 9 Kontribusi Lemak terhadap AKE

1. Kurang (<45%) 2. Normal (45-65%) 3. Lebih (>65%) IOM 2005 10 Kontribusi Karbohidrat terhadap AKE 1. Kurang (<25%) 2. Normal (25-35%) 3. Lebih (>35%) IOM 2005 11 Tingkat kecukupan energi

1. Defisit tingkat berat : <70% AKE

2. Defisit tingkat sedang : 70-79% AKE

3. Kurang : 80-89%AKE 4. Cukup : 90-119% AKE 5. Lebih : ≥120% AKE Depkes 1996 12 Tingkat Kecukupan Protein

1. Defisit tingkat berat : <70% AKP

2. Defisit tingkat sedang : 70-79% AKP

3. Kurang : 80-89%AKP

4. Cukup : 90-119% AKP

5. Lebih : ≥120% AKP

Depkes 1996

13 Aktivitas fisik (Nilai PAL)

1. Ringan : 1.40-1.69

2. Sedang : 1.70-1.99

3. Berat : 2.00-2.40

FAO 2001

14 Frekuensi konsumsi kelompok pangan 1.

Rendah : 0- 33.3

2. Sedang : 33.4 – 66.6

3. Tinggi : 66.7 -100

Marliyati et al. 2008

Data kebiasaan konsumsi pangan diperoleh dari frekuensi konsumsi pangan yang dihitung dengan cara memberikan skor menurut metode Mely G. Tan (1970) diacu dalam Marliyati et al. (2008) yaitu skor 0=tidak pernah mengkonsumsi, skor 1=konsumsi kurang dari 1 kali/minggu (jarang), skor 10=konsumsi kurang dari 3 kali/minggu (1-2 kali/minggu), skor 15=konsumsi 3 kali/minggu, skor 25=konsumsi 1 kali sehari (4-6 kali/minggu), dan skor 50=konsumsi lebih dari satu kali setiap hari. Kemudian hasil pemberian skor dikonversikan ke dalam bentuk (0-100) dengan menggunakan rumus :

Y X Skor Minimum

Skor Maksimum Skor Minimum x 100% Keterangan :

Y : Persentase skor frekuensi konsumsi tiap kelompok pangan contoh X : Skor frekuensi konsumsi tiap kelompok pangan yang di peroleh contoh

Menurut Slamet (1993), diacu dalam Marliyati et al. (2008) untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang skor frekuensi konsumsi pangan, maka total skor yang diperoleh dibagi menjadi tiga kelompok (rendah, sedang, dan tinggi). Semakin sering dikonsumsi maka semakin tinggi skor yang diberikan. Data konsumsi pangan berupa jenis dan berat makanan dalam gram/URT dikonversi ke dalam nilai gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sehingga dapat diketahui kandungan gizi masing-masing bahan makanan. Kemudian dilakukan perhitungan tingkat kecukupan gizi untuk energi dan protein. Adapun rumus yang digunkanan untuk mengetahui kandungan zat gizi makanan yang dikomsumsi adalah :

KGij = (Bj/100) x Gij x (BDDj/100) Keterangan:

KGij = penjumlahan zat gizi I dari setiap bahan makanan/pangan yang dikonsumsi

Bj = Berat bahan makanan j (gram)

Gij = kandungan zat gizi I dari bahan makanan j BDDj = % bahan makanan j yang dapat dimakan

Pengukuran tingkat kecukupan energi dan protein merupakan tahap lanjutan dari perhitungan konsumsi pangan. Tingkat kecukupan konsumsi didapat dari persentase konsumsi aktual anak terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan berdasarkan WNPG tahun 2004. Secara umum tingkat kecukupan zat gizi dapat dirumuskan sebagai berikut :

TKGi = (Ki/AKGi) x 100% Keterangan:

TKGi = Tingkat kecukupan zat gizi i

AKGi = Kecukupan zat gizi I yang dianjurkan Ki = konsumsi zat gizi

Pengukuran aktivitas fisik dilakukan terhadap jenis aktivitas yang dilakukan contoh dan lama waktu melakukan aktivitas fisik dalam sehari. FAO (2001) menyatakan bahwa aktivitas fisik adalah variabel utama setelah angka metabolisme basal dalam penghitungan pengeluaran energi. Berdasarkan FAO (2001), besarnya aktivitas fisik yang dilakukan seseorang selama 24 jam dinyatakan dalam PAL (Physical Activity Level) atau tingkat aktivitas fisik. PAL merupakan besarnya energi yang dikeluarkan (kkal/kap/hari) per kilogram berat badan dalam 24 jam. PAL ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

PAL PAR x alokasi waktu tiap aktivitas 24 jam

Keterangan : PAL : Physical Activity Level (tingkat aktivitas fisik)

PAR : Physical Activity Ratio (jumlah energi yang dikeluarkan untuk jenis aktivitas per satuan waktu tertentu)

Tabel 3 Physical Activity Ratio (PAR) berbagai aktivitas fisik

Aktivitas Ratio/satuan waktuPhysical Activity

Tidur(Siang Dan Malam) 1

Tidur-Tiduran, Duduk Diam, Membaca 1.2

Duduk Sambil Menonton TV 1.72

Mandi Dan Berpakaian 2.3

Berdiri Diam, Beribadah, Menunggu (Berdiri), Berhias 1.5

Berkendaraan Di Mobil/Bus/Angkutan 1.2

Makan Minum 1.6

Jalan Santai 2.5

Berbelanja (Membawa Beban) 5

Mengendarai Kendaraan 2.4

Menjaga Anak 2.5

Melakukan Perkerjaan RT 2.75

Setrika Pakaian ( Duduk) 1.7

Kegiatan Berkebun 2.7

Office Worker (Duduk didepanmeja, Menulis, mengetik) 1.3

Office Worker (Berjalan, Membawa Arsip) 1.6

Olahraga (Badminton) 4.85

Olahraga (Jogging, Lari Jarak Jauh) 6.5

Olahraga (Bersepeda) 3.6

Olahraga (Aerobic, Berenang, Sepak Bola, dll) 7.5

Kegiatan Dilakukan Dengan Duduk 1.5

Kegiatan Ringan 1.4

Memasak 2.1

Sumber: FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. WHO Technical Report Series, no. 724. Geneva: World Helath Organization; 2001.3

Tabel 4 Kategori tingkat aktivitas fisik berdasarkan nilai PAL

Kategori Nilai PAL

Ringan 1.40-1.69

Sedang 1.70-1.99

Berat 2.00-2.40

Sumber: FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. WHO Technical Report Series, no. 724. Geneva: World Helath Organization; 2001.3

Untuk pengolahan dan analisis data, digunakan program Microsoft Excell dan Statistical Package for Sosial Science (SPSS) versi 18.0 for Windows. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik anak SD (umur, jenis kelamin dan uang saku) dan karakteristik keluarga ( umur orang tua, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, status gizi orang tua). Analisis statistik inferensia menggunakan uji Kolmogorov smirnov, independent sample t-test, uji Mann-Whitney, uji korelasi Pearson, dan uji korelasi Spearman. Uji normalitas data menggunakan kolmogorov smirnov, uji beda variabel antar kelompok contoh menggunakan uji independent sample t-test dan uji Mann-Whitney. Uji korelasi Pearson dan Spearman digunakan untuk melihat hubungan antara karakteristik keluarga, karakteristik anak, pola konsumsi pangan, dan aktivitas fisik dengan status gizi lebih pada anak.

Definisi Operasional

Anak Sekolah adalah anak yang menjalani pendidikan sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berusia 8-12 tahun.

Contoh adalah siswa sekolah dasar kelas 4 dan 5 yang memiliki status gizi overweight dan obes di SDN Polisi 5 dan SDN Babakan Dramaga 4 pada tahun ajaran 2013 yang diukur berdasarkan indikator IMT/U.

Karakteristik contoh adalah data yang berisi tentang jenis kelamin, umur, besar uang saku contoh yang diambil melalui teknik wawancara dibantu dengan formulir kuesioner.

Karakteristik keluarga adalah kondisi keluarga contoh yang meliputi umur orang tua, status gizi orang tua, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga dan pekerjaan orang tua contoh, diambil dengan pengisian kuesioner oleh orang tua yang dititipkan melalui contoh.

Status gizi contoh adalah keadaan tubuh contoh diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan yang diukur langsung secara antropometri menggunakan indikator Indeks Massa Tubuh/ Umur (IMT/U).

Status gizi keluarga contoh adalah keadaan tubuh contoh diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan berdasarkan antropometri menggunakan indikator Indeks Massa Tubuh (IMT) diperoleh dari pengisian kuesioner.

Pekerjaan Orang Tua adalah jenis kegiatan yang dimiliki orang tua sebagai tumpuan untuk mendapatkan uang dikategorikan menjadi Tidak bekerja, PNS, ABRI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Petani/ nelayan/ Buruh dan Lainnya, diperoleh dari pengisian kuesioner.

Pendidikan orang tua adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh dari ayah dan ibu contoh dikategotikan menjadi tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat Perguruan Tinggi diperoleh dari pengisian kuesioner.

Pendapatan keluarga adalah besarnya penghasilan keluarga yang diperoleh baik dari ayah, ibu maupun anggota keluarga lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dikategorikan menjadi rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi.

Frekuensi makan adalah jumlah makan besar yang dilakukan oleh contoh. Dibagi menjad 3 kelompok yaitu 2 kali/hari, 3 kali/hari, dan lebih dari 3 kali/hari.

Kebiasaan sarapan adalah kegiatan sarapan atau makan pagi mulai dari bagun tidur sampai pukul 10.00 yang dilakukan rutin meliputi frekuensi diambil dengan menggunakan pengisian kuesioner.

Konsumsi pangan adalah total konsumsi makanan contoh yang mencangkup energi, karbohidrat, lemak dan protein diukur dengan pengisian kuesioner food record dan dikategorikan menjadi kurang, normal dan lebih.

Aktivitas fisik adalah adalah setiap pergerakan tubuh yang mengakibatkan pengeluaran energi. Diukur dengan menggunakan kuesioner aktivitas fisik, yang meliputi jenis dan lama kegiatan sekarang selama 24 jam dikategorikan menjadi ringan, sedang dan berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekolah SDN Polisi 5

Sekolah Dasar Negeri Polisi 5 merupakan perwakilan SD dari daerah perkotaan. SD ini mempunyai status akreditasi A dan terletak di jalan Polisi 1 no 7 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Bangunan sekolah terbagi menjadi tiga lantai, dan terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang komputer, sembilan ruang kelas, ruang guru, ruang kesenian, ruang tata usaha, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), ruang IPA, mushola, WC guru dan WC siswa. SDN Polisi 5 juga memiliki satu kantin yang menjual berbagai jenis makanan mulai dari makanan ringan, makanan kemasan, gorengan dan minuman berkemasan. Di sekitar sekolah terdapat beberapa penjual kaki lima yang menjual berbagai makanan.

Tenaga pengajar di SDN Polisi 5 terdiri dari guru tetap dan tenaga honorer sekolah yang berjumlah 25 orang, guru dengan pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang, D2 sebanyak 4 orang, pegawai tata usaha dengan pendidikan SMA sebanyak 3 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 1 orang sebagai penjaga sekolah. Pada tahun ajaran 2012/2013 SDN Polis 5 memiliki 602 siswa yang terdiri dari 81 siswa kelas 1, 109 siswa kelas 2, 83 siswa kelas 3, 111 siswa kelas 4, 99 siswa kelas 5 dan 119 siswa kelas 6. Jumlah siswa dalam masing-masing tingkat kelas dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas A, B dan C. Kegiatan mengajar dilakukan pada hari senin sampai sabtu.

SDN Babakan Dramaga 4

SD dari daerah perdesaan diwakili oleh SDN Babakan Dramaga 4 yang merupakan sekolah negeri dengan status akreditasi A. SD ini terletak di Jalan Raya Sawah Baru no 121 Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Bangunan sekolah terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, sembilan ruang kelas, mushola, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), lapangan olah raga, WC, kebun dan kantin yang menjual berbagai makanan dan minuman. SDN Babakan Dramaga 4 juga dikelilingi oleh pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan serta minuman.

Tenaga pengajar di SDN Babakan Dramaga 4 terdiri dari guru tetap dan tenaga honorer sekolah yang berjumlah 24 orang, sebanyak 14 orang guru berpendidikan S1, D2 sebanyak 5 orang sedangkan pegawai tata usaha dengan pendidikan SMA sebanyak 3 orang, SMP sebanyak 1 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 1 orang sebagai penjaga sekolah. Jumlah keseluruhan siswa sebanyak 625 anak yang terdiri dari 105 siswa kelas 1, 113 siswa kelas 2, 108 siswa kelas 3, 94 siswa kelas 4, 98 siswa kelas 5 dan 103 siswa kelas 6. Setiap tingkat kelas dibagi menjadi 3 kelas yaitu A, B dan C.

Karakteristik Keluarga Umur Orang Tua

Umur orang tua berkisar antara 26-61 tahun. Baik rata-rata umur ayah maupun ibu di perkotaan lebih tua dibandingkan perdesaan. Umur ayah di perkotaan berkisar antara 34–61 tahun dengan rata-rata 45.8±7.0 tahun. Kisaran umur ayah di perdesaan yaitu 29-53 tahun dengan rata-rata 40.6±6.0 tahun. Umur ibu di perkotaan berkisar antara 33-54 tahun dengan rata-rata 42±4.7 tahun, sedangkan kisaran umur ibu di perdesaan yaitu antara 26-53 tahun dengan rata-rata umur ibu 37.2±6.3 tahun. Baik umur ayah maupun ibu di perkotaan lebih tua secara signifikan (p<0.05) dibandingkan dengan umur ayah dan ibu di perdesaan. Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran3.

Sebagian besar umur ayah di perkotaan maupun perdesaan berkisar antara 30-49 tahun yaitu 73.3% dan 93.3%. Sama halnya dengan umur ayah, sebagian besar umur ibu di kedua SD juga berkisar antara 30-49 tahun dengan jumlah berturut-turut 93.3% dan 90%. Sebaran orang tua menurut umur dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Sebaran orang tua berdasarkan umur Umur

Perkotaan Perdesaan Total p-value Ayah Ibu Ayah Ibu Ayah Ibu

Ayah Ibu n % n % n % n % n % n % <29 tahun 0 0 0 0 1 3.3 2 6.7 1 1.7 2 3.3 30-49 tahun 22 73.3 28 93.3 28 93.3 27 90 50 83.3 55 91.7 >50tahun 8 26.7 2 6.7 1 3.3 1 3.3 9 15 3 5 Total 30 100 30 100 30 100 30 100 60 100 60 100 Rata-rata±SD 45.8±7.0 42.0±4.7 40.6±6.0 37.2±6.3 43.2±7.0 39.6±6.0 0.003 0.001

Pendidikan Orang Tua

Pada Tabel 6 terlihat bahwa persentase terbesar pendidikan ayah dan ibu di perkotaan yaitu 70% dan 53.3% adalah tamat perguruan tinggi. Sementara di perdesaan, persentase terbesar pendidikan ayah dan ibu yaitu 43.3% dan 40% adalah tamat SMA. Pada daerah perdesaan terdapat ibu yang mempunyai pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD, tetapi pada daerah perkotaan tidak ditemukan ibu maupun ayah yang berpendidikan tidak tamat SD maupun tamat SD saja.

Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara pendidikan orang tua baik ayah maupun ibu di daerah perkotaan dan perdesaan (p<0.05). Orang tua di perkotaan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, pendidikan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang diperoleh juga akan lebih tinggi. Selain itu, orang yang mempunyai pendidikan tinggi lebih mudah menerima informasi mengenai ilmu pengetahuan termasuk ilmu gizi, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang salah satunya yaitu pola konsumsi pangan yang baik. Menurut Suhardjo (1996) tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola

asuh anak termasuk pemberian makan, pola konsumsi pangan dan status gizi. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung memilih makanan yang murah tetapi kandungan gizinya tinggi, sesuai dengan jenis pangan yang tersedia dan kebiasaan makan sejak kecil sehingga kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini berlanjut dapat berdampak pada status gizi anak yang lebih baik.

Tabel 6 Sebaran orang tua berdasarkan pendidikan Pendidikan

Perkotaan Perdesaan Total Ayah Ibu Ayah Ibu Ayah Ibu n % n % n % n % n % n % Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT 0 0 0 9 21 0 0 0 30 70 0 0 1 13 16 0 0 3.3 43.3 53.3 0 0 9 13 8 0 0 30 43.3 26.7 2 1 8 12 7 6.7 3.3 26.7 40 23.3 0 0 9 22 29 0 0 15 36.7 48.3 2 1 9 25 23 3.3 1.7 15 41.7 38.3 Total 30 100 30 100 30 100 30 100 60 100 60 100

Pekerjaan Orang Tua

Jenis pekerjaan orang tua di perkotaan dan perdesaan cukup bervariasi. Persentase terbesar pekerjaan ayah di perkotaan yaitu 43.3% sebagai pegawai swasta, sedangkan di perdesaan persentase terbesar (40%) pekerjaan ayah yaitu sebagai wiraswasta. Persentase terbesar pekerjaan ibu pada kedua SD adalah tidak bekerja (ibu rumah tangga) yaitu sebesar 50% dan 73.3%.

Tingkat pendidikan akan berhubungan dengan jenis pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin besar (Engel et al. 1994; Suryaalamsyah 2010). Selain itu, jenis pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan seseorang. Tingkat pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap konsumsi pangan. Sebaran orang tua berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Sebaran orang tua berdasarkan pekerjaan Pekerjaan

Perkotaan Perdesaan Total

Ayah Ibu Ayah Ibu Ayah Ibu

n % n % n % n % n % n % Tidak bekerja PNS ABRI/POLRI Pegawai swasta Wiraswasta Petani/buruh Lainnya.. 1 11 2 13 3 0 0 3.3 6.7 6.7 43.3 10 0 0 15 4 0 7 4 0 0 50 13.3 0 23.3 13.3 0 0 0 7 0 8 12 2 1 0 23.3 0 26.7 40 6.7 3.3 22 3 0 1 2 0 2 73.3 10 0 3.3 6.7 0 6.7 1 18 2 21 15 2 1 1.7 30 3.3 35 25 3.3 1.7 37 7 0 8 6 0 2 61.7 11.7 0 13.3 10 0 3.3 Jumlah 30 100 30 100 30 100 30 100 60 100 60 100 Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga di perkotaan berkisar antara Rp 1.500.000 sampai Rp 10.500.000/bulan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 5.094.000±2.174.925. Pada perdesaan rata-rata pendapatan keluarga lebih kecil yaitu Rp 3.251.300±2.347.034 dengan kisaran pendapatan antara Rp 440.000 sampai Rp 13.000.000/bulan.

Pendapatan keluarga perkotaan sebagian besar (56.7%) masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan di perdesaan persentase terbesar (43.3%) masuk dalam kategori tinggi. Pada perdesaan ditemukan keluarga dengan pendapatan rendah yaitu sebesar 13.3%, pada perkotaan pendapatan terendah masuk dalam kategori cukup yaitu 6.7% (Tabel 8). Hasil t-test menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan keluarga di perkotaan dan perdesaan (p<0.05). Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran3.

Tingkat pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap konsumsi energi keluarga. Pendapatan keluarga yang tinggi memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai pendapatan lebih rendah (Madanijah 2004).

Tabel 8 Sebaran keluarga berdasarkan pendapatan Kategori

Pendapatan

Perkotaan Perdesaan Total

p-value n % n % n % Rendah 0 0 4 13.3 4 6.7 Cukup 2 6.7 7 23.3 9 15 Tinggi 11 36.7 13 43.3 24 40 Sangat tinggi 17 56.7 6 20.0 23 38.3 Jumlah 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 5.094.000±2.174.925 3.251.300±2.347.034 2.172.333±2.428.020 0.003 Status Gizi Orang Tua

Status gizi orang tua dihitung untuk mengetahui faktor genetik atau parental fatness dari anak. Rata-rata IMT ayah di perkotaan yaitu 25.0±3.1 kg/m2 dengan kisaran IMT antara 19.0-30.5 kg/m2, sedangkan rata-rata IMT ayah di perdesaan yaitu 23.8±3.2 kg/m2 dengan kisaran antara 19.0-30.5 kg/m2. IMT ibu di perkotaan berkisar antara 22-34 kg/m2 dengan rata-rata sebesar 26.2±3.4 kg/m2, sedangkan kisaran IMT ibu di perdesaan adalah 21-29 kg/m2 dengan rata-rata sebesar 24.9±2.5 kg/m2. Sebaran orang tua berdasarkan status gizi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Sebaran orang tua berdasarkan status gizi

Status Gizi Perkotaan Perdesaan Total P-

Value n % n % n % IMT Ayah Kurus 0 0 0 0 0 0 Normal 13 43.3 17 56.7 30 50 Overweight 15 50 12 40 27 45 Obes 2 6.7 1 3.3 3 5 Jumlah 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 25.0±3.1 23.8±3.2 24.4±3.0 0.079 IMT Ibu Kurus 0 0 1 3.3 1 1.7 Normal 14 46.7 15 50 29 48.3 Overweight 11 36.7 14 46.7 25 41.7 Obes 5 16.7 0 0 5 8.3 Jumlah 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 23.8±2.7 24.87±2.4 25.5±3.0 0.109

Sebagian besar ayah di perkotaan mempunyai status gizi overweight (50%), sedangkan di perdesaan mempunyai status gizi normal (50%). Status gizi ibu di perkotaan dan perdesaan sebagian besar masuk dalam kategori normal yaitu 47.7% dan 50%. Hasil t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara IMT orang tua di perkotaan dan perdesaan (p>0.05). Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara status gizi orang tua di perkotaan dan perdesaan, namun baik ayah maupun ibu di perkotaan yang mempunyai status gizi obes lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Status gizi obes ayah di perkotaan sebesar 6.7% dan di perdesaan hanya 3.3%. Sedangkan di perkotaan ibu yang mempunyai status gizi obes sebesar 16.7% dan di perdesaan tidak terdapat ibu yang memiliki status gizi obes. Hasil ini diduga menjadi salah satu penyebab lebih tingginya prevalensi obes di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Tingginya angka obesitas pada orang tua yang memiliki anak obes dipercaya bahwa faktor genetik menjadi faktor yang cukup penting. Penelitian telah menunjukan 60-70% remaja obes mempunyai salah satu atau kedua orang tua yang juga obes. 40 remaja obes mempunyai saudara kandung yang obes juga (Pipes et al. 1993).

Karakteristik Anak Umur Anak

Anak SD pada penelitian ini berumur antara 8-12 tahun. Kisaran umur anak di perkotaan yaitu 8-12 tahun, sedangkan di perdesaan antara 10-12 tahun. Rata-rata umur anak di perkotaan yaitu 10.7±0.8 tahun dan di perdesaan 10.8±0.7 tahun. Anak yang berumur 11 tahun pada perkotaan yaitu sebanyak 66.6% dan di perdesaan yaitu 443.3% (Tabel 10). Hasil uji Mann-Whitney tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan umur anak antar kedua SD (p>0.05). Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran2.

Tabel 10 Sebaran anak menurut umur

Umur Perkotaan Perdesaan Total

p-value n % n % n % 8 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun 1 1 5 20 3 3.3 3.3 6.6 66.6 10 0 0 10 13 7 0 0 33.3 43.3 23.3 1 1 15 33 10 1.6 1.6 25 55 16.6 Jumlah 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 10.7±0.8 10.8±0.7 10.8±0.7 0.799 Jenis Kelamin

Sebaran anak menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 11. Persentase anak laki-laki dan perempuan pada perkotaan masing-masing adalah 50%, sedangkan di perdesaan persentase perempuan (53.3%), yakni lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 11 Sebaran anak menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin

Perkotaan Perdesaan Total

n % n % n %

Laki-Laki 15 50 14 46.7 29 48.3

Perempuan 15 50 16 53.3 31 51.7

Jumlah 30 100 30 100 60 100

Uang Saku

Uang saku adalah bagian dari pengalokasian pendapatan keluarga yang diberikan kepada anak untuk jangka waktu tertentu seperti keperluan harian, mingguan ataupun bulanan. Besar uang saku yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap daya beli terhadap pangan (Napitu 1994). Besar uang saku anak di perkotaan berkisar antara Rp 6.000- 30.000 dengan rata-rata Rp 12.800 ± 5.517 per hari. Pada perdesaan besar uang saku anak berkisar antara Rp 4.000 – 20.000 dengan rata-rata Rp 7.100 ± 3.245 per hari. Sebagian besar uang saku anak di kedua SD masuk dalam kategori sedang yaitu 60% di perkotaan dan 93.3% di perdesaan (Tabel 12). Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan rata-rata uang saku anak di perkotaan lebih tinggi secara signifikan dibandingkan di perdesaan (p<0.05). Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran 2. Sebagaimana terlihat pada Tabel 12 sebaran anak dengan uang saku lebih dari Rp 15.000,00 per hari di perkotaan lebih banyak dibandingkan perdesaan yaitu masing-masing 40% dan 3.3%. Hasil ini diduga berkaitan dengan besarnya pendapatan keluarga di perkotaan yang signifikan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (Tabel 8).

Tabel 12 Sebaran anak menurut besar uang saku

Kategori Uang Saku Perkotaan Perdesaan Total p-value

n % n % n % Rendah ( < 4.400) 0 0 1 3.3 1 1.7 Sedang (4.500-14.900) 18 60 28 93.3 46 76.7 Tinggi ( > 15.000) 12 40 1 3.3 13 21.7 Total 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 12.800 ± 5.517 7.100 ± 3.245 9.966±5.320 0.000 Status Gizi

Status gizi adalah tanda-tanda penampilan seseorang akibat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi yang berasal dari pangan yang dikonsumsi pada suatu saat berdasarkan pada kategori dan indikator yang digunakan (Depkes 1996). Penilaian status gizi pada penelitian ini yaitu menggunakan indikator IMT/U. Hasil penilaian status gizi di SD perkotaan dan perdesaan menunjukkan sebesar 27.5% anak sekolah dalam kategori status gizi lebih (overweight dan obes). Hasil ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiriyani et al. (2010) pada 1030 anak di 10 SD Bogor yaitu sebesar 22.3% anak mempunyai status gizi lebih. Pada SD perkotaan prevalensi gizi lebih yaitu 39.6% dengan persentase anak yang overweight 35% dan anak obes 65%. Prevalensi gizi lebih di daerah perdesaan lebih kecil dibandingkan

dengan perkotaan, yaitu 21.5% yang terdiri dari 48.8% overweight dan 51.2% obes.

Nilai z-score anak di perkotaan berkisar antara 1.08 sampai 5.64 dengan rata-rata 2.55±1.06, sedangkan pada perdesaan berkisar antara 1.44 sampai 3.05 dengan rata-rata 2.17±0.45. Meskipun rata-rata z-score kedua SD tidak berbeda secara signifikan (p>0.05), tetapi nilai z-score tertinggi pada anak perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, selain itu prevalensi obes di perkotaan (70%) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan (66.3%). Jumlah anak yang termasuk dalam status gizi overweight di kedua SD sebesar 33.3% dan sebesar 66.7% mempunyai status gizi obes. Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 13 Sebaran anak menurut status gizi

Status Gizi Perkotaan Perdesaan Total p-value

n % n % n %

Overweight 9 30 11 36.7 20 33.3

Obes 21 70 19 63.3 40 66.7

Jumlah 30 100 30 100 60 100

Rata-rata±SD 2.55±1.06 2.17±0.45 2.36±0.86 0.078

Pada Tabel 13 dapat diketahui bahwa anak dengan status gizi obes di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Sama halnya dengan penelitian ini, hasil RISKESDAS 2010 juga menunjukkan bahwa anak dengan status gizi obes di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Obesitas atau kegemukan berkaitan erat dengan pola makan dan gaya hidup seseorang. Anak-anak lebih menyukai makanan junk food, akan tetapi junk food ini hanya memiliki tinggi energi dan rendah zat gizi lain. Aktivitas yang ringan juga semakin memperkuat proses terjadinya kegemukan (Khomsan 2012).

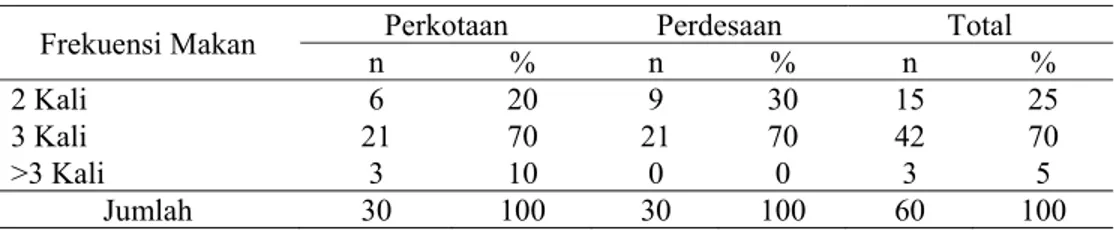

Pola Konsumsi Pangan Frekuensi Makan

Salah satu aspek penting dari kebiasaan makan adalah frekuensi makan per hari, karena secara langsung akan mempengaruhi asupan zat gizi melalui konsumsi pangan. Anak di kedua SD mempunyai frekuensi makan yang bervariasi antara dua kali, tiga kali hingga lebih dari tiga kali. Sebagian besar frekuensi makan anak di perkotaan dan perdesaan yaitu 3 kali sehari masing-masing yaitu 70%. Akan tetapi di perkotaan terdapat 10% anak yang mempunyai frekuensi makan lebih dari 3 kali per hari, dan di perdesaan tidak terdapat anak yang mempunyai frekuensi makan lebih dari 3 kali per hari. Di perkotaan juga ditemukan prevalensi anak obes yang cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Frekuensi makan lebih dari 3 kali per hari pada anak di perkotaan diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lebih tingginya prevalensi obes di perkotaan. Pola makan dengan frekuensi terlalu sering akan membuat seseorang mempunyai asupan yang berlebih dan akan berdampak pada

kegemukan (Misnadiarly 2007). Sebaran anak berdasarkan frekuensi makan sehari dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Sebaran anak berdasarkan ferkuensi makan sehari

Frekuensi Makan nPerkotaan% nPerdesaan% n Total %

2 Kali 6 20 9 30 15 25

3 Kali 21 70 21 70 42 70

>3 Kali 3 10 0 0 3 5

Jumlah 30 100 30 100 60 100

Kebiasaan makan yang baik untuk menghindari kegemukan yaitu dengan makan secara teratur dan hanya pada jam-jam tertentu saja, yakni 3 kali dalam sehari. Jika diantara dua waktu makan merasa lapar, dianjurkan untuk makan makanan rendah kalori tetapi mengenyangkan seperti buah-buahan (Purwanti et al.2005; Suryaalamsyah 2010).

Kebiasaan Sarapan

Menurut Khomsan (2006) makan pagi atau sarapan merupakan salah satu waktu makan yang sangat penting. Manfaat sarapan yaitu dapat menyediakan karbohidrat untuk meningkatkan kadar gula darah yang berdampak positif pada produktivitas dan konsentrasi belajar bagi anak sekolah. Selain itu sarapan dapat memberikan kontribusi penting akan beberapa zat gizi yang diperlukan untuk proses fisiologis dalam tubuh (seperti protein, lemak, vitamin dan mineral).

Berdasarkan Tabel 15 sebagian besar keseluruhan anak masuk dalam kategori selalu/sering sarapan yaitu 63.3%, sedangkan sebanyak 20% anak terbiasa tidak sarapan. Persentase anak tidak sarapan pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan studi yang dilakukan di Indonesia dimana sebanyak 16.8% terbiasa tidak sarapan (Hardinsyah 2012). Kebiasaan anak yang selalu sarapan di perkotaan dan perdesaan yaitu 60% dan 66.7%. Sebanyak 20% anak di kedua SD terbiasa tidak mengonsumsi sarapan. Alasan anak yang tidak terbiasa sarapan dikarenakan tidak sempat atau terburu-buru.

Pada daerah perkotaan, anak yang memiliki kebiasaan sarapan setiap hari cenderung lebih sedikit (60%) dibandingkan di perdesaan (66.7%). Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab lebih tingginya prevalensi obes di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (Tabel 8). Penelitian oleh Hasz dan Lamport (2012) menyebutkan bahwa anak yang melewatkan sarapan setiap harinya mempunyai kecenderungan beresiko untuk mengalami kegemukan lebih tinggi. Makan pagi secara rutin dapat mengendalikan nafsu makan lebih baik sepanjang hari. Hal inilah yang mencegah dari makan berlebihan saat makan siang ataupun makan malam.

Menurut Albiner (2003) sarapan mempunyai pengaruh terhadap pola dan siklus waktu makan. Orang yang tidak sarapan akan merasa lapar pada siang dan malam hari dibandingkan orang yang sarapan, sehingga mereka akan mengonsumsi lebih banyak makanan pada siang dan malam hari. Selain itu, sarapan bersifat lebih mengenyangkan dibanding makan pada siang atau malam hari. Sehingga sarapan dapat mengurangi rasa lapar pada siang dan malam hari. Sebaran anak berdasarkan kebiasaan sarapan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Sebaran anak berdasarkan kebiasaan sarapan

Kebiasaan Sarapan Perkotaan Perdesaan Total

n % n % n %

Tidak pernah 6 20 6 20 12 20

Kadang-Kadang (1-3 kali/hari) 6 20 4 13.3 10 16.7

Selalu/sering (4-7 kali/hari) 18 60 20 66.7 38 63.3

Total 30 100 30 100 60 100

Frekuensi Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting karena merupakan sumber energi utama bagi manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Di negara-negara sedang berkembang kurang lebih 80% energi makanan berasal dari karbohidrat. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat angka ini lebih rendah yaitu 50%. Sumber karbohidrat yaitu padi-padian atau serealia, umbi-umbian dan gula. Hasil olahannya antara lain bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai dan lain-lain (Atmatsier 2001).

Tabel 16 menunjukkan bahwa seluruh anak mengonsumsi beras/nasi setiap hari sebagai sumber karbohidrat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Meskipun frekuensi pangan mie instan di kedua daerah sebagian besar 88.3%) anak dalam kategori jarang (<3 kali/minggu), namun mie instan lebih banyak dikonsumsi oleh anak di perdesaan dibandingkan daerah perkotaan dengan frekuensi makan sedang (4-6 kali/minggu) hingga sering (≥1 kali/hari) dengan prevalensi 6.7% di perkotaan dan 16.7% di perdesaan. Sedangkan untuk pangan roti putih sebagian besar (53.3%) anak di kedua daerah juga jarang mengonsumsi, tetapi anak di perkotaan lebih banyak (46.7%) mengonsumsi dibandingkan dengan anak di perdesaan (26.7%) dengan frekuensi yang sama yaitu sering dan sedang. Hal ini diduga berkaitan dengan pendapatan keluarga di perkotaan yang secara signifikan berbeda lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (Tabel 8), dimana pangan mie instan relatif mempunyai harga lebih terjangkau daripada harga roti putih. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dwiningsih dan Pramono (2008) pada judul perbedaan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan status gizi pada remaja di daerah perkotaan dan perdesaan di kawasan Semarang dengan hasil bahwa di daerah perkotaan pangan sumber karbohidrat selain nasi yang sering dikonsumsi yaitu roti putih, sedangkan di daerah perdesaan pangan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi selain nasi/beras adalah mie instan. Frekuensi konsumsi kentang baik di perkotaan dan perdesaan mempunyai nilai yang sama yaitu 90% dan masuk dalam kategori jarang. Untuk pangan singkong atau ubi, seluruh anak di perkotaan jarang mengkonsumsi, begitu pula dengan anak di perdesaan, tetapi terdapat 3.3% anak di perdesaan yang sering mengkonsumsi singkong atau ubi. Sebaran anak berdasarkan konsumsi pangan sumber karbohidrat dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Sebaran anak berdasarkan konsumsi pangan sumber karbohidrat

Frekuensi Konsumsi Pangan nPerkotaan% nPerdesaan% n Total %

Beras/Nasi Jarang (≤3 kali/minggu) 0 0 0 0 0 0 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 0 0 0 0 Sering (≥1 kali/hari) 30 100 30 100 60 100 Mie Jarang (≤3 kali/minggu) 28 93.3 25 83.3 53 88.3 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 4 13.3 4 6.7 Sering (≥1 kali/hari) 2 6.7 1 3.3 3 5 Kentang Jarang (≤3 kali/minggu) 27 90 27 6.7 54 90 Sedang (4-6 kali/minggu) 1 3.3 1 3.3 2 3.3 Sering (≥1 kali/hari) 2 6.7 2 6.7 4 6.7 Singkong/ Ubi Jarang (≤3 kali/minggu) 30 100 28 93.3 58 96.7 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 1 3.3 1 1.7 Sering (≥1 kali/hari) 0 0 1 3.3 1 1.7 Roti Putih Jarang (≤3 kali/minggu) 16 53.3 16 53.3 32 53.3 Sedang (4-6 kali/minggu) 8 26.7 2 6.7 10 16.7 Sering (≥1 kali/hari) 6 20 6 20 12 20

Kisaran skor frekuensi konsumsi pangan sumber karbohidrat di perkotaan yaitu antara 20.8 sampai 70 dengan rata-rata skor yaitu 43.4±12.1, sedangkan kisaran skor pada perdesaan antara 12.3 sampai 60 dengan skor rata-rata lebih rendah daripada perkotaan yaitu 34.5±9.6. Pada daerah perkotaan sebagian besar anak masuk dalam kategori skor sedang (76.7%), sedangkan di perdesaan skor rendah dan sedang masing-masing 50%. Semakin tinggi konsumsi pangan sumber karbohidrat maka dapat meningkatkan resiko menjadi berat badan lebih pada anak. Di perdesaan tidak ditemukan anak yang mempunyai skor tinggi, sedangkan di perkotaan terdapat 6.7% anak dengan skor tinggi. Pada perkotaan anak yang mempunyai status gizi obes juga cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan, hal ini diduga berkaitan dengan skor frekuensi konsumsi pangan sumber karbohidrat yang lebih tinggi secara signifikan di daerah perkotaan (p<0.05). Contoh perhitungan skor frekuensi konsumsi pangan disajikan pada Lampiran 2. Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran3.

Tabel 17 Sebaran anak berdasarkan kategori skor frekuensi konsumsi pangan sumber karbohidrat

kategori

Perkotaan Perdesaan Total

p-value n % n % n % Rendah 5 16.7 15 50 20 33.3 Sedang 23 76.7 15 50 38 63.3 Tinggi 2 6.7 0 0 2 3.3 Total 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 43.4±12.1 34.5±9.6 38.9±11.7 0.003

Frekuensi Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani

Pangan yang termasuk dalam sumber protein hewani antara lain yaitu daging sapi, ayam, telur, dan ikan-ikanan. Tabel 18 menunjukkan rata-rata konsumsi daging sapi dan daging ayam di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan dengan frekuensi sedang dan jarang. Sedangkan pangan hewani yang sering dikonsumsi anak di perdesaan yaitu telur dan ikan segar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Egger et al. (1991) yang menyatakan bahwa sumber protein hewani di perdesaan banyak di peroleh dari pangan ikan segar, sedangkan di perkotaan yaitu berasal dari daging-dagingan seperti daging sapi dan ayam. Hal tersebut berkaitan dengan status ekonomi pada keluarga di perkotaan yang lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Tabel 18 Sebaran anak berdasarkan frekuensi konsumsi pangan hewani

Frekuensi Konsumsi Pangan Perkotaan Perdesaan Total

n % n % n % Daging sapi Jarang (≤3 kali/minggu) 27 90 29 96.7 56 93.3 Sedang (4-6 kali/minggu) 1 3.3 0 0 1 1.7 Sering (≥1 kali/hari) 2 6.7 1 3.3 3 5 Daging ayam Jarang (≤3 kali/minggu) 17 56.7 18 60 35 58.3 Sedang (4-6 kali/minggu) 8 26.7 8 26.7 16 26.7 Sering (≥1 kali/hari) 5 16.7 4 13.3 9 15 Telur ayam Jarang (≤3 kali/minggu) 16 53.3 14 46.7 30 50 Sedang (4-6 kali/minggu) 6 20 7 23.3 13 21.7 Sering (≥1 kali/hari) 8 26.7 9 30 17 28.3 Ikan segar Jarang (≤3 kali/minggu) 26 86.7 17 56.7 43 71.1 Sedang (4-6 kali/minggu) 2 6.7 7 23.3 9 15 Sering (≥1 kali/hari) 2 6.7 6 20 8 13.3 Ikan asin Jarang (≤3 kali/minggu) 29 96.7 29 96.7 58 96.7 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 1 3.3 1 1.7 Sering (≥1 kali/hari) 1 3.3 0 0 1 1.7 Ikan laut Jarang (≤3 kali/minggu) 27 90 28 93.3 55 91.7 Sedang (4-6 kali/minggu) 2 6.7 1 3.3 3 5 Sering (≥1 kali/hari) 1 3.3 1 3.3 2 3.3

Rata-rata skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein hewani di perkotaan adalah 28.0±11.6 dengan kisaran antara 8.6 sampai 50, sedangkan di perdesaan rata-rata frekuensi konsumsi pangan sumber protein hewani yaitu 23.5±13.8 dengan kisaran skor 6.6 sampai 65.2. Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar anak di perkotaan dan perdesaan masuk dalam kategori skor rendah yaitu 56.7% dan 83.3%. Hasil t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein hewani di perkotaan dan perdesaan (p>0.05). Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan di kedua SD, tetapi rata-rata skor di perkotaan lebih tinggi

dibandingkan perdesaan. Begitu juga pada anak yang mempunyai skor sedang jauh lebih banyak di perkotaan (43.3%) daripada di perdesaan (16.7%). Hasil ini sejalan dengan Ariani (2008) yang menyebutkan bahwa frekuensi konsumsi pangan hewani di perkotaan lebih tinggi dibandingan di perdesaan berdasarkan hasil analisis data SUSENAS tahun 1999 sampai 2005. Selain mengandung protein, pangan hewani ini juga mengandung tinggi lemak. Kelebihan konsumsi pangan sumber lemak dapat menyebabkan peningkatan berat badan atau obesitas (Almatsier 2001).

Tabel 19 Sebaran anak berdasarkan kategori skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein hewani

Kategori Perkotaan Perdesaan Total

p-value n % n % n % Rendah 17 56.7 25 83.3 42 70 Sedang 13 43.3 5 16.7 18 30 Tinggi 0 0 0 0 0 0 Total 30 100 30 100 60 100 Rata-rata ±SD 28.0±11.6 23.5±13.8 25.8±12.8 0.178

Frekuensi Konsumsi Pangan Sumber Protein Nabati

Tahu dan tempe merupakan pangan sumber protein nabati yang paling sering dikonsumsi oleh anak. Pangan yang jarang di konsumsi oleh kedua SD yaitu kacang hijau dan kacang kedelai. Anak yang sering mengkonsumsi tahu (≥1 kali/hari) di perdesaan lebih banyak dibandingkan perkotaan, sedangkan konsumsi tempe di perkotaan lebih banyak di bandingkan perdesaan. Hasil ini tidak berbeda jauh antara kedua SD. Hal ini diduga karena tahu dan tempe merupakan sumber pangan nabati yang mudah didapat dan murah. Sebaran anak berdasarkan frekuensi konsumsi pangan sumber protein nabati dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20 Sebaran anak berdasarkan frekuensi konsumsi pangan sumber protein

nabati

Frekuensi Konsumsi Pangan nPerkotaan% nPerdesaan% n Total %

Kacang Hijau Jarang (≤3 kali/minggu) 29 96.7 26 86.7 55 91.7 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 4 13.3 4 6.7 Sering (≥1 kali/hari) 1 3.3 0 0 1 1.7 Kacang Tanah Jarang (≤3 kali/minggu) 30 100 27 90 57 95 Sedang (4-6 kali/minggu) 0 0 1 3.3 1 1.7 Sering (≥1 kali/hari) 0 0 2 6.7 2 3.3 Tahu Jarang (≤3 kali/minggu) 18 60 15 50 33 55 Sedang (4-6 kali/minggu) 6 20 7 23.3 13 21.7 Sering (≥1 kali/hari) 6 20 8 26.7 14 23.3 Tempe Jarang (≤3 kali/minggu) 18 60 14 46.7 32 53.3 Sedang (4-6 kali/minggu) 6 20 11 36.7 17 28.3 Sering (≥1 kali/hari) 6 20 5 16.7 11 18.3

Kisaran skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein nabati di perkotaan yaitu 2 sampai 76 dengan rata-rata skor yaitu 31.7±19.6, sedangkan di perdesaan kisaran skor yaitu 0 sampai 90 dengan nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan perkotaan yaitu 28.9±20.4. Sebagian besar anak di perkotaan dan perdesaan masuk dalam kategori skor rendah masing-masing adalah 66.7%, namun di perkotaan terdapat 10% anak masuk dalam kategori tinggi dan di perdesaan hanya 3.3%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Campos et al. (1991) yang menunjukkan bahwa frekuensi pangan sumber protein di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hasil t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein nabati antara anak di perkotaan maupun perdesaan (p>0.05). Hasil uji dapat dilihat pada Lampiran3.

Tabel 21 Sebaran anak berdasarkan kategori skor frekuensi konsumsi pangan sumber protein nabati

Kategori Perkotaan Perdesaan Total p-value

n % n % n % Rendah 20 10 20 66.7 40 66.7 Sedang 7 80 9 30 16 26.7 Tinggi 3 10 1 3.3 4 6.7 Total 30 100 30 100 60 100 Rata-rata±SD 31.7±19.6 28.9±20.4 30.3±20.0 0.559

Frekuensi Konsumsi Sayur

Sayur yang banyak di konsumsi oleh anak di kedua SD antara lain yaitu bayam, kangkung, kacang panjang, kol dan buncis. Sebagian besar anak baik di perkotaan dan perdesaan mengonsumsi semua jenis sayur dalam kategori jarang (≤3 kali/minggu). Tetapi jumlah anak yang mengonsumsi semua jenis sayur pada frekuensi sedang dan sering di perkotaan lebih sedikit dibandingkan di perdesaan. Frekuensi konsumsi bayam di anak perkotaan yaitu 86.7% masuk dalam kategori jarang, sedangkan di perdesaan hanya 70%. Untuk sayur kangkung, sebagian besar contoh di pekotaan masuk dalam kategori jarang pula dengan persentase sebesar 93.3% dan di perdesaan 80%. Kacang panjang di perkotaan di konsumsi sebagian besar anak dalam kategori jarang dengan nilai 96.7% dan di perdesaan tidak berbeda jauh yaitu 93.3%. begitu juga pada sayur kol dan buncis, baik di perdesaan maupun di perkotaan sebagian besar anak juga mengkonsumsi sayur tersebut dalam kategori jarang dengan nilai berturut-turut di pekotaan 96.7% dan 93.3%, sedangkan di perdesaan nilai berturut-turut untuk sayur kol dan buncis adalah 83.3% dan 96.7%. Hasil ini sejalan dengan Ariani (2008) yang menyatakan bahwa frekuensi konsumsi sayur dan buah di perdesaan lebih sering dibandingkan di perkotaan. Sebaran anak berdasarkan frekuensi konsumsi sayur dapat dilihat pada Tabel 22.