LEMBAH BESOA: TEKTONIK DAN SITUS (Besoa Valley: Tectonics and Sites)

Muh. Fadhlan S. Intan

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jl. Raya Condet Pejaten No. 4 Jakarta Selatan 12510, e-mail: [email protected] INFO ARTIKEL Histori Artikel Diterima: 3 Juli 2018 Direvisi: 6 Agustus 2018 Disetujui:5 November 2018 Keyword Geology, Megalithic site, Besoa Valley, Tectonic, fault Kata Kunci Geologi, Situs megalitik, Lembah Besoa, Tektonik, sesar ABSTRACT

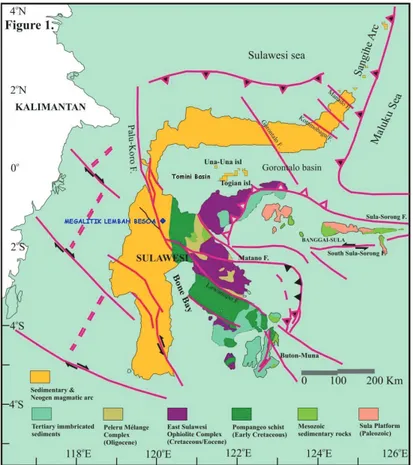

Besoa Valley (Poso, Central Sulawesi) has a lot of remains of megalithic culture, which has not been considered by environmental researchers, especially geoarchaeology. Thus, it is necessary to do surface geological mapping in general as one of the efforts to present geological information related to the Besoa Valley Megalithic site. The aim is to find out the geomorphological, stratigraphic and geological structures in the region. Research methods are carried out through literature review, surveys, field data analysis and interpretation. Environmental observations provide information about morphology, constituent rocks, and geological structures of the Besoa Valley. There are ten megalithic sites in the Besoa Valley. Tectonic activities and geological structures that trigger natural disasters are nine elements, one of which is the Palu-Koro Fault. The quite active tectonic plate shift in the Palu-Koro Fault, making the Megalithic region of the Besoa Valley, is prone to earthquakes. Geoarchaeological research in the Besoa Valley, will provide benefits in the knowledge of human wisdom at that time, in an effort to adapt to the conditions of the surrounding natural environment, where the Besoa Valley is an integral part of the Palu-Koro Fault.

ABSTRAK

Lembah Besoa (Poso, Sulawesi Tengah) banyak menyimpan tinggalan budaya megalitik, yang selama ini belum diperhatikan oleh peneliti lingkungan, khususnya geoarkeologi. Dengan demikian, perlu dilakukan pemetaan geologi permukaan secara umum sebagai salah satu upaya menyajikan informasi geologi terkait dengan situs Megalitik Lembah Besoa. Tujuannya adalah untuk mengetahui aspek-aspek geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi di wilayah tersebut. Metode penelitian dilakukan melalui kajian pustaka, survei, analisis data lapangan dan interpretasi. Pengamatan lingkungan memberikan informasi tentang morfologi, batuan penyusun, dan stuktur geologi Lembah Besoa. Terdapat sepuluh situs megalitik di Lembah Besoa. Kegiatan tektonik dan struktur geologi yang memicu terjadinya bencana alam ada sembilan unsur, salah satunya adalah Patahan Palu-Koro. Pergeseran lempeng tektonik yang cukup aktif di Sesar Palu-Koro, membuat wilayah Megalitik Lembah Besoa, rawan terhadap gempa bumi. Penelitian geoarkeologi di Lembah Besoa, akan memberikan manfaat dalam pengetahuan tentang kearifan manusia pada masa itu, dalam upaya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya, dimana Lembah Besoa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Patahan Palu-Koro.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Laut Filipina (Hall, 2002:353-431). Pertemuan keempat lempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya tatanan tektonik yang rumit. Di wilayah Indonesia bagian timur tatanan tektoniknya melibatkan lempeng utama, mikro kontinen, dan busur kepulauan. Daerah Sulawesi merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tatanan tektonik rumit (Supartoyo dkk., 2014:111-128).

Secara fisiografis daerah Lembah Besoa ini termasuk dalam kawasan Pegunungan Poso dengan curah hujan yang relatif rendah, dan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dengan keletakan geografis berada antara 01°41'00" - 01°44'00" Lintang Selatan dan 120°11'30" - 120°16'00" Bujur Timur, dan memiliki luas sekitar 976,37 Km2 atau

11,21% dari luas Kabupaten Poso (Sofyan, dkk., 2004; Sofyan dkk, 2007:119-130). Lokasi penelitian tercantum pada Peta Rupa Bumi Lembar 2114-13 (LAWUA), dan Lembar 2114-14 (DODA), berskala 1: 50.000.

Secara umum, daerah Lembah Besoa merupakan daerah dengan lingkungan vegetasi yang terbuka, dan hanya ditumbuhi oleh jenis-jenis semak belukar (berbatang rendah). Jenis pohon (berbatang tinggi) ditemukan hidup mengelompok pada tempat-tempat yang agak cekung, di lereng-lereng lembah, serta di pinggir-pinggir sungai. Berbeda halnya dengan kondisi lingkungan vegetasi yang tumbuh di daerah perbukitan atau pengunungan yang mengelilingi lembah ini, di daerah perbukitan dan pegunungan keadaan vegetasinya tertutup karena didominasi oleh jenis tumbuhan berbatang tinggi (pohon) atau merupakan lingkungan vegetasi hutan (Sofyan, dkk., 2004; Sofyan dkk, 2007:119-130).

Iksam (2005) menyatakan bahwa penelitian peninggalan arkeologi di Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh para peneliti bangsa Eropa sejak akhir abad ke-19, yang dimulai oleh Adriani dan A.C. Kruyt dalam tulisannya Van Poso naar Parigi een Lindoe pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1938 Kruyt menerbitkan tulisannya De West Toradjas in Midden Celebes (Iksam, 2005). Walter Kaudern, seorang peneliti berkebangsaan Swedia pada tahun 1938 menerbitkan tulisannya Megalithic Finds in Central Celebes dan sebuah tulisan tentang

etnografi Structure and Settlements in Central Celebes (Iksam, 2005).

Penelitian geologi detail secara khusus di Lembah Besoa belum pernah dilaksanakan, namun secara regional, baik untuk Sulawesi Tengah, maupun Sulawesi secara umum. Tercatat beberapa peneliti geologi tersebut adalah, Reyzer, (1920); Brouwer, (1934); Bemmelen (1949); Katili, (1978); Hamilton, (1979); Jezek, dkk., (1981); Silver, dkk., (1983); Hutchison, (1989); Smith, dkk., (1991); Simanjuntak, ( 1993); Simanjuntak, dkk., (1997); Endharto, (2000); Hall, dkk., (2000); Bellier, dkk., (2001); Hall, (2002); Permana, (2005); Kertapati, (2006); Supartoyo, dkk., (2008); Kaharuddin, dkk., (2011); Sompotan, (2012) dan; Supartoyo, dkk., (2014). Para peneliti geologi ini, membahas tentang geologi secara umum, struktur geologi, dan kegempaan.

Dari penelitian-penelitian geologi tersebut, penulis mencoba melakukan pengamatan di Lembah Besoa dengan pendekatan geoarkeologi, yaitu hubungan situs dengan lingkungan, dan faktor-faktor apa, sehingga masyarakat pendukung Megalitik Lembah Besoa, memilih lokasi tersebut sebagai pemukiman, yang tinggalannya masih dapat kita temukan hingga saat ini.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji lingkup kawasan megalitik Lembah Besoa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) bagaimana kondisi bentang alam daerah telitian (satuan geomorfik, pola dan stadia sungai); b) bagaimana stratigrafi (formasi geologi) daerah telitian (kontak antar satuan batuan); dan c) bagaimana struktur geologi daerah telitian (struktur geologi apa saja yang mengontrol daerah telitian). Tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan geologi sehingga aspek geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologi, serta keletakan Lembah Besoa terhadap patahan Palu-Koro dapat diketahui.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah 1) kajian pustaka, dengan mempelajari lokasi penelitian dari peneliti terdahulu, melalui buku, jurnal, maupun dari internet; 2) survei, dengan mengamati keadaan geomorfologinya yang mencakup bentuk bentang alam, dan bentuk sungai. Selanjutnya analisis litologi yang mencakup jenis batuan, batas penyebaran batuan, dan urut-urutan pengendapan. Selama survei akan dilakukan pengambilan sampel batuan yang akan di klasifikasi secara petrologi, dan

pembuatan peta (geologi, geomorfologi). Langkah analisis akan disesuaikan dengan kebutuhan dan urutan kerja geologi, yaitu: litologi, sampel batuan dianalisis melalui petrolog; unsur batuan yang di analisis adalah jenis batuan, warna, kandungan mineral, tekstur, struktur, fragmen, matriks, semen. Hasil analisis diharapkan akan memberikan informasi mengenai jenis batuan (batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf) dan nama batuan (andesit, batugamping, sekis dan lain sebagainya).

Geomorfologi, penentuan bentuk bentang alam akan mengunakan Sistem Desaunettes (1977); (Todd (1980), yang didasarkan atas besarnya kemiringan lereng dan beda tinggi relief suatu tempat. Hasilnya adalah pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dalam bentuk persentase kemiringan lereng. Pengamatan sungai dilakukan untuk melihat pola pengeringan (drainage basin), misalnya klasifikasi berdasarkan atas kuantitas air, pola dan stadia sungai.

Struktur geologi, pengamatan struktur geologi di lapangan akan dilanjutkan melalui analisis jenis struktur, misalnya patahan (fault) apakah jenis patahan normal (normal fault), patahan naik (thrust fault), patahan geser (strike fault) dan sebagainya. Lipatan (fold) apakah sinklin

ataukah antiklin. Kekar (joint) apakah kekar tiang (columnar joint) atau kekar lembar (sheet joint).

Data dari kajian pustaka dengan hasil lapangan dan laboratorium dikompilasikan dengan hasil penelitian penulis, sebagai bahan interpretasi peta geologi dan peta topografi kawasan Lembah Besoa.

HASIL DAN PEMBAHASAN Geologi Megalitik Lembah Besoa

Sulawesi Tengah merupakan pusat dari ke empat lengan Sulawesi, mempunyai bentuk baji dengan alas pada bagian pantai barat dan menuju ke arah Teluk Tomini dan Teluk Tolo di bagian timur (Bemmelen, 1949). Pada bagian timur laut, daerah ini dibatasi oleh poros yang berarah baratlaut-tenggara, mulai dari Donggala melalui Parigi dan Lamoro sampai Teluk Tomori yang memisahkan bagian tengah dengan lengan utara dan lengan timur. Di bagian tenggara dibatasi oleh poros baratdaya-timurlaut dari Majene melalui Palopo sampai Dongi pada Teluk Tomori, yang memisahkan daerah bagian tengah dengan Lengan Selatan dan Lengan Tenggara (Brouwer, 1934; Bemmelen, 1949) membedakan Sulawesi Tengah menjadi tiga busur struktur dengan arah dari utara-selatan, yaitu:

x Busur Barat, disebut dengan Palu Zone terletak di antara pantai barat dan Middle Line. Batas struktur ini memanjang dari Masamba di selatan sampai Malakosa di Teluk Tomini, sepanjang tepi barat dari graben atau Cekungan Tawaelia.

x Busur Tengah, disebut juga Poso Zone, mempunyai rentangan di antara garis menengah dan garis utara-selatan dari Lemoro pada tikungan Poso melalui Peleru sampai Pegunungan Verbeek di Lengan Selatan.

x Busur Timur, dibatasi oleh lintas Lemoro-Peleru; Lemoro-Teluk Tomini dan Pegunungan Verbeek, disebut juga Kolonedale Zone yang merupakan daerah pada Teluk Tomori.

Daerah penelitian terletak di bagian tengah Sulawesi, sehingga kondisi geologinya tidak terpisahkan dengan kondisi geologi Sulawesi secara umum. Secara tektonostratigrafi daerah Sulawesi dan sekitarnya dibagi menjadi 5 mintakat geologi (Simanjuntak, 1993:2-15), yaitu: 1) Mintakat Geologi Benua mikro Paleozoikum Banda; 2) Mintakat Geologi Ofiolit Kapur Sulawesi Timur; 3) Mintakat Geologi Metamorf Kapur Akhir-Paleogen Sulawesi Tengah; 4) Mintakat Geologi Busur Magmatik Tersier Sulawesi Barat

dan; 5) Mintakat Geologi Busur Gunungapi Kuarter Minahasa-Sangihe. Berdasarkan pada pembagian mintakat tersebut, Lembah Besoa termasuk dalam Mintakat Geologi Busur Magmatik Tersier Sulawesi Barat.

Kondisi geologi Megalitik Lembah Besoa, yang akan diuraikan berdasarkan hasil analisis, adalah bentuk bentang alam, batuan penyusun, dan struktur geologi, sebagai berikut:

Geomorfologi

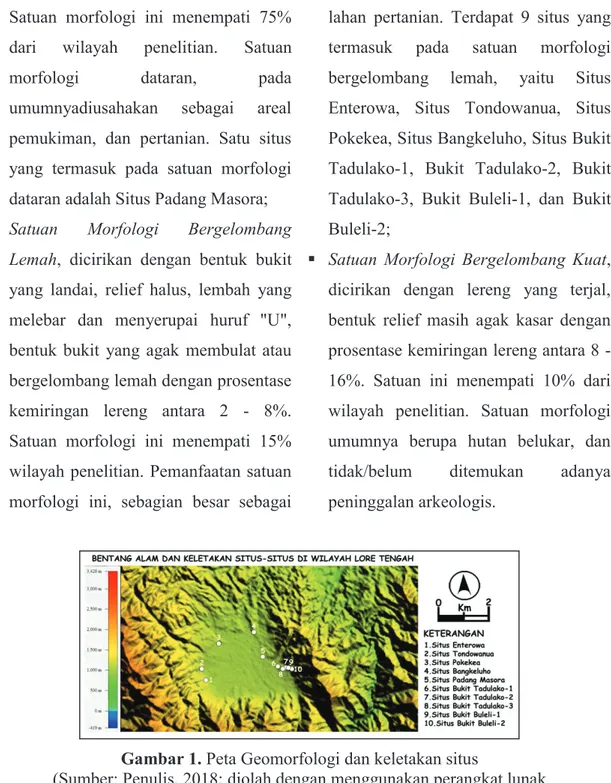

Morfologi atau bentuk bentang alam Lembah Besoa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, litologi, struktur geologi, stadia daerah, dan tingkat erosi yang bekerja/terjadi (Thornbury, 1969). Secara umum keadaan bentang alam (morfologi) wilayah Megalitik Lembah Besoa, apabila diklasifikasikan berdasarkan Sistem Desaunettes (1977; Todd, 1980), yang berdasarkan atas besarnya persentase kemiringan lereng dan beda tinggi relief suatu tempat, maka terbagi atas tiga satuan morfologi (gambar 1 dan 2), yaitu:

Satuan Morfologi Dataran, dicirikan dengan bentuk permukaan yang sangat landai dan datar, dengan persentase kemiringan lereng antara 0 - 2%, bentuk lembah yang sangat lebar.

Satuan morfologi ini menempati 75% dari wilayah penelitian. Satuan

morfologi dataran, pada

umumnyadiusahakan sebagai areal pemukiman, dan pertanian. Satu situs yang termasuk pada satuan morfologi dataran adalah Situs Padang Masora; Satuan Morfologi Bergelombang

Lemah, dicirikan dengan bentuk bukit yang landai, relief halus, lembah yang melebar dan menyerupai huruf "U", bentuk bukit yang agak membulat atau bergelombang lemah dengan prosentase kemiringan lereng antara 2 - 8%. Satuan morfologi ini menempati 15% wilayah penelitian. Pemanfaatan satuan morfologi ini, sebagian besar sebagai

lahan pertanian. Terdapat 9 situs yang termasuk pada satuan morfologi bergelombang lemah, yaitu Situs Enterowa, Situs Tondowanua, Situs Pokekea, Situs Bangkeluho, Situs Bukit Tadulako-1, Bukit Tadulako-2, Bukit Tadulako-3, Bukit Buleli-1, dan Bukit Buleli-2;

Satuan Morfologi Bergelombang Kuat, dicirikan dengan lereng yang terjal, bentuk relief masih agak kasar dengan prosentase kemiringan lereng antara 8 - 16%. Satuan ini menempati 10% dari wilayah penelitian. Satuan morfologi umumnya berupa hutan belukar, dan tidak/belum ditemukan adanya peninggalan arkeologis.

Gambar 1. Peta Geomorfologi dan keletakan situs

(Sumber: Penulis, 2018; diolah dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper V.11 – 2009; data topografi berdasarkan Jarvis et al. 2008)

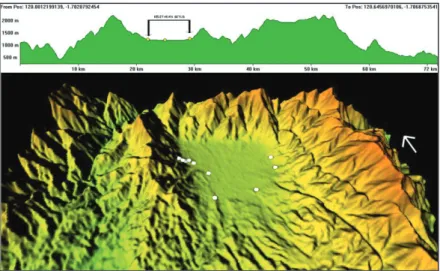

Gambar 2. Peta Geomorfologi dan keletakan situs dalam bentuk tiga dimensi (Sumber: Penulis, 2018; diolah dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper V.11 – 2009; data topografi berdasarkan Jarvis et al. 2008)

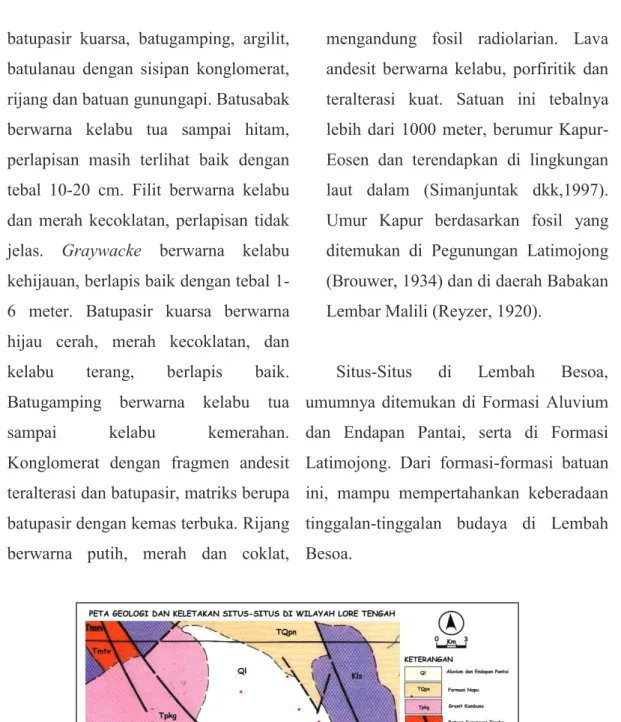

Pola pengeringan permukaan (surface drainage pattern) sungai-sungai di wilayah penelitian (Gambar 3) menunjukkan arah umum dari segala penjuru ke tengah lembah, misalnya:

z 4 sungai yang mengalir dari arah utara

ke selatan adalah Uwei Lamba, Uwei Torire, Uwei Lengi, dan Uwei Pomanua;

z 5 sungai yang mengalir dari arah

selatan ke utara adalah Uwei Torire, Uwei Bombai, Uwei Kalaena, Uwei Lengkoa, dan Uwei Hanggira;

z 4 sungai yang mengalir dari arah timur

ke barat adalah Uwei Wongao, Uwei Buleli, Uwei Kawana, dan Uwei Tarap;

z 4 sungai yang mengalir dari arah barat

ke timur adalah Uwei Lengi, Uwei Hampulo, Uwei Lite, dan Uwei Bingkolu.

Gambar 3. Peta Geomorfologi dan keletakan situs dalam bentuk tiga dimensi (Sumber: Penulis, 2018; diolah dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper V.11 – 2009; data topografi berdasarkan Jarvis et al. 2008)

Kelompok sungai-sungai ini, pada pengamatan lapangan, termasuk pada kelompok sungai yang berstadia Sungai Tua (old stadium) dan Stadia Sungai Dewasa (mature river stadium) (Lobeck, 1939; Thornbury, 1964).

Keseluruhan sungai di wilayah penelitian, memberikan kenampakan Pola Pengeringan Rectangular dan Pola pengeringan Centripetal. Pola Rectangular adalah suatu pola sungai yang cabang-cabangnya membentuk sudut siku-siku, pola ini khas pada daerah patahan (fault), sedangkan Pola Centripetal adalah suatu pola aliran sungai yang arah alirannya menuju ke satu titik, yang khas ditemukan pada daerah yang berbentuk cekungan (Lobeck, 1939; Thornbury, 1964). Pola aliran sungai tersebut, memberikan gambaran bahwa situs-situs Megalitik Lembah Besoa, terpengaruh oleh stuktur

geologi berupa cekungan dan patahan. Berdasarkan klasifikasi atas kuantitas air, maka cuma sungai Uwei Lengi yang termasuk jenis Sungai Periodik/Permanen, sedangkan sungai-sungai lainnya termasuk pada jenis Sungai Episodik/Intermitten (Lobeck, 1939; Thornbury, 1964). Berdasarkan hal tersebut, maka Lembah Besoa tidak mengalami kekurangan sumberdaya air.

Stratigrafi

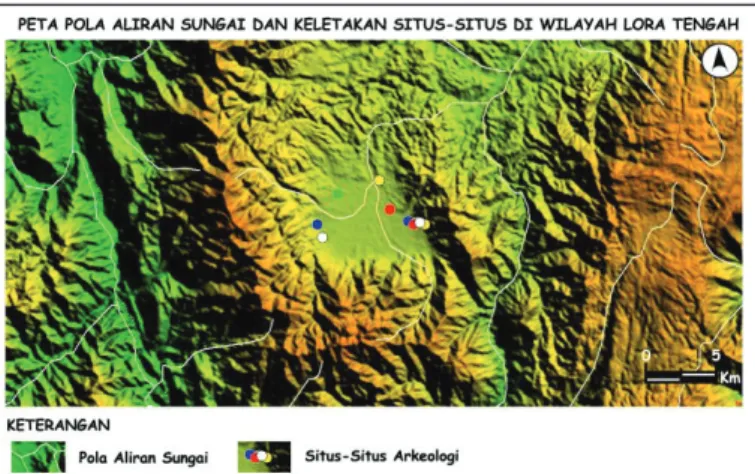

Wilayah Lembah Besoa tersusun oleh batuan (tua-muda) adalah Formasi Latimojong berumur Kapur-Eosen, dan batuan termuda adalah Aluvium dan Endapan Pantai yang berumur Holosen (Simanjuntak dkk,1997). Secara umum batuan-batuan tersebut (Gambar 4) dapat disebutkan sebagai berikut:

x Aluvium dan Endapan Pantai (Qal) terdiri atas pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, serta merupakan hasil pelapukan batuan penyusun wilayah penelitian. Satuan batuan ini terhampar di satuan morfologi dataran dan di sepanjang sungai-sungai induk di wilayah penelitian dan berumur Holosen (Simanjuntak dkk,1997). x Formasi Napu (TQpn) terdiri dari

batupasir, konglomerat, batulanau dengan sisipan lempung dan gambut. Umur formasi ini berdasarkan kandungan fosil adalah Pliosen-Plistosen yang terendapkan di lingkungan laut dangkal sampai payau. Tebal formasi ini diperkirakan sekitar 1000 meter. Satuan ini diduga menjemari dengan Formasi Puna dan ditindih tak selaras oleh Endapan Danau (Simanjuntak dkk,1997). x Granit Kambuno (Tpkg) terdiri atas

granit dan granodiorit. Granit berwarna putih berbintik hitam, berbutir sedang sampai kasar. Terdiri atas granit biotit, hoenblende biotit, mikroleukogranit dan mikrogranit hornblende-biotit. Granodiorit mengandung mineral mafik hornblende. Granit Kambuno termasuk dalam Mendala Geologi Sulawesi Barat (Simanjuntak dkk,1997). Granit di Pegunungan Takolekaju menunjukkan

umur 3,35 juta tahun (Sukamto, 1975), sehingga umur batuan Granit Kambuno diduga Pliosen (Simanjuntak dkk,1997).

x Batuan Gunungapi Tineba (Tmtv) terdiri atas lava andesit hornblende, lava basal, lava latit luarsa dan breksi. Lava andesit berwarna kelabu sampai kehijauan, porfiritik dengan kristal sulung plagioklas dan hornblende sebagian plagioklas telah berubah menjadi serisit, kalsit dan epidot, sedang sebagian hornblende terubah menjadi klorit. Lava basal umumnya mempunyai kristal sulung yang sudah terubah, sengan massa dasar plagioklas, serisit, stilbit, kaca dan lempung, lava latit kuarsa berwarna kelabu, porfiritik, menunjukkan mineral ubahan lempung, serisit dan klorit. Breksi berkomponen andesit-basal berukuran sampai 10 meter cukup termampatkan. Satuan ini dihasilkan oleh peleleran dari gunungapi bawah laut. Umur Batuan Gunungapi Tineba (Tmtv) diduga Miosen Tengah-Miosen Akhir karena diterobos oleh granit berumur Pliosen-Plistosen. Tebal satuan Batuan Gunungapi Tineba (Tmtv) sekitar 500 meter (Simanjuntak dkk,1997).

x Formasi Latimojong (Kls) terdiri dari perselingan batusabak, filit, greywacke,

batupasir kuarsa, batugamping, argilit, batulanau dengan sisipan konglomerat, rijang dan batuan gunungapi. Batusabak berwarna kelabu tua sampai hitam, perlapisan masih terlihat baik dengan tebal 10-20 cm. Filit berwarna kelabu dan merah kecoklatan, perlapisan tidak jelas. Graywacke berwarna kelabu kehijauan, berlapis baik dengan tebal 1-6 meter. Batupasir kuarsa berwarna hijau cerah, merah kecoklatan, dan kelabu terang, berlapis baik. Batugamping berwarna kelabu tua

sampai kelabu kemerahan.

Konglomerat dengan fragmen andesit teralterasi dan batupasir, matriks berupa batupasir dengan kemas terbuka. Rijang berwarna putih, merah dan coklat,

mengandung fosil radiolarian. Lava andesit berwarna kelabu, porfiritik dan teralterasi kuat. Satuan ini tebalnya lebih dari 1000 meter, berumur Kapur-Eosen dan terendapkan di lingkungan laut dalam (Simanjuntak dkk,1997). Umur Kapur berdasarkan fosil yang ditemukan di Pegunungan Latimojong (Brouwer, 1934) dan di daerah Babakan Lembar Malili (Reyzer, 1920).

Situs-Situs di Lembah Besoa, umumnya ditemukan di Formasi Aluvium dan Endapan Pantai, serta di Formasi Latimojong. Dari formasi-formasi batuan ini, mampu mempertahankan keberadaan tinggalan-tinggalan budaya di Lembah Besoa.

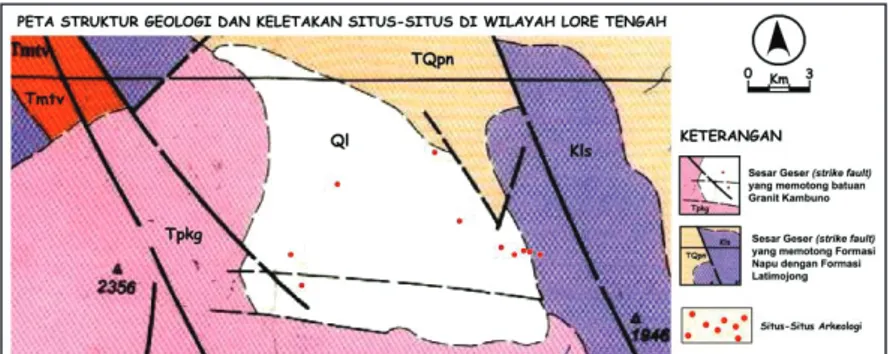

Gambar 4. Peta Geologi menunjukkan keletakan situs pada endapan alluvium dan endapan pantai, serta Formasi Latimojong (Sumber: Simanjuntak dkk., 1997 dengan

pengolahan) Struktur Geologi

Sesar utama seperti Sesar Palu-Koro dan Sesar Walanae memberikan peranan dalam pembentukan sesar-sesar

kecil di sekitarnya (Sompotan, 2012). Sesar, lipatan ataupun struktur geologi lainnya dihasilkan dalam beberapa generasi yang berbeda. Sesar naik utama

yang dapat diamati di daerah ini adalah sesar naik berarah hampir utara-selatan, termasuk sesar yang memisahkan mandala Sulawesi Barat dengan Mandala Sulawesi Timur (Sesar Poso) dan juga Sesar Wekuli. Di samping itu, dijumpai zona sesar mendatar besar (Sesar Palu-Koro) yang berarah barat laut – tenggara. Sesar ini diduga masih aktif sampai sekarang. Lipatan yang dijumpai merupakan hasil dari beberapa pencenangan yang berbeda sehingga memberikan bentuk dan pola yang berbeda dari lipatan tegak sampai rebah, dari lipatan tertutup sampai terbuka. Diduga paling tidak ada empat generasi pembentukan lipatan.

Wilayah Megalitik Lembah Besoa dikelilingi oleh empat sistem sesar yaitu Sesar Palu-Koro, Sesar Bada, Sesar Palolo, dan Sesar Malei. Sesar Palu-Koro (Palu-Koro Fault) yang juga merupakan sesar utama (main fault) di Pulau Sulawesi. Sesar Palu-Koro termasuk pada jenis Sesar

Datar (horizontal fault), dengan arah N170°E. Sesar Palolo yang ditemukan di Lembah Napu (Napu Valley) termasuk pada jenis sesar datar (horizontal fault) yang berarah baratlaut-tenggara. Sesar Malei yang ditemukan di Lembah Bada (Bada Valley) termasuk pada jenis Sesar Normal (normal fault) yang berarah timurlaut-baratdaya.

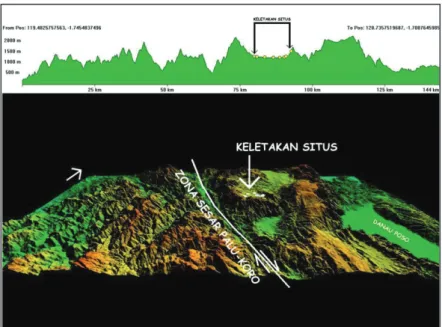

Wilayah pengamatan berupa cekungan dikenal dengan nama Lembah Besoa (Besoa Valley) yang terletak di sebelah timur Sesar Palu-Koro, dan di sebelah timur Lembah Besoa merupakan suatu sesar yang dinamakan Sesar Bada (bada fault) dari jenis sesar normal yang arahnya sejajar dengan Sesar Palu Koro. Lembah Besoa (Besoa Valley) merupakan suatu graben dan disebut pula dengan Basin Quarternaire, yaitu cekungan yang terbentuk Zaman Kuarter (gambar 5 dan 6).

Gambar 5. Peta struktur geologi dan posisi situs-situs di antara sesar geser Granit Kambuno dan sesar geser Napu-Latimojong (Sumber: Simanjuntak dkk., 1997 dengan

Gambar 6. Megalitik Lembah Besoa terletak di antara Zona Sesar Palu-Koro (sebelah barat), dan Danau Poso (sebelah timur) dalam bentuk tiga dimensi (Sumber: Penulis, 2018; diolah dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper V.11 – 2009; data

topografi berdasarkan Jarvis et al. 2008)

Megalitik Lembah Besoa

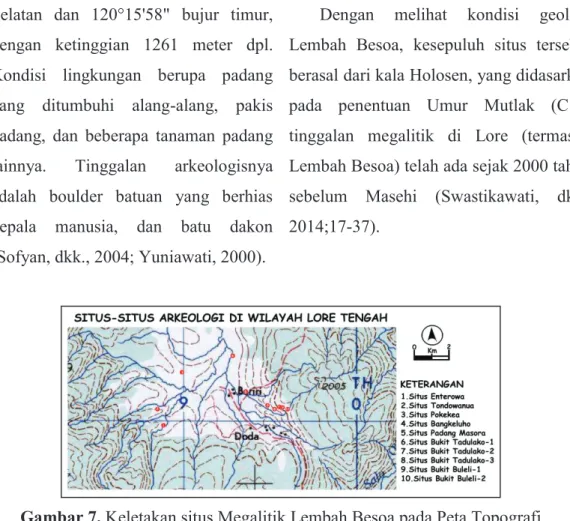

Menurut Yuniawati (2000), di Lembah Besoa terdapat 14 situs di empat desa, yaitu Desa Hanggira (Entovera, Padang Hadoa, Tunduwanua, dan Pokekea), Desa Doda (Tadulako, Bukit Marane, dan Mungku Dana), Desa Lempe (Padang Taipa, Padalalu, Potabakoa, Watumodalu, dan Halodo), Desa Bariri (Padang Masora, dan Bangkeluho) (Yuniawati, 2000). Namun pada penelitian ini, situs-situs megalitik yang dikunjungi di Lembah Besoa, berada di Desa Hanggira, Desa Bariri, dan Desa Doda yang termasuk wilayah Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Adapun

situs-situs tersebut (gambar 7) adalah sebagai berikut:

Situs Enterowa termasuk wilayah

Desa Hanggira, berada pada koordinat 01°43'14" Lintang Selatan dan 120°12'05" Bujur Timur, dengan ketinggian 1237 meter dpl. Situs Enterowa terletak di lereng bukit, dengan kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologi di situs ini berupa batu tegak, dolmen, lesung batu, kalamba, arca berbentuk manusia (monyet?). Temuan-temuan tersebut umumnya ditemukan tidak

utuh dan berserakan (tidak berpola) (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Situs Tondowanua termasuk wilayah

Desa Hanggira, berada pada koordinat 01°42'44" Lintang Selatan dan 120°11'54" Bujur Timur, dengan ketinggian 1236 meter dpl. Situs Tondowanua terletak di lereng bukit, dengan kondisi lingkungan berupa hutan dengan tanaman pohon yang agak besar. Tinggalan arkeologi di situs ini berupa kalamba, dan arca megalitik (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Situs Pokekea termasuk wilayah Desa

Hanggira, berada pada koordinat 01°41'35" Lintang Selatan dan 120°12'40" Bujur Timur, dengan ketinggian 1211 meter dpl. Situs Pokekea terletak di lereng bukit, dengan kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologi di situs ini berupa kalamba, penutup kalamba yang di atasnya terdapat arca manusia (monyet?), baik yang berjajar empat maupun di sudut-sudut penutup, arca megalitik, batu datar, batu dakon, dolmen, lumpang batu, palung batu, batu bergores, tempayan kubur, manik-manik, dan fragmen tembikar (Sofyan,

dkk., 2004; Siswanto, 2007:34-46; Yuniawati, 2000).

Situs Bangkeluho termasuk wilayah

Desa Bariri, berada pada koordinat 01°41'04" Lintang Selatan dan 120°14'15" Bujur Timur, dengan ketinggian 1204 meter dpl. Situs Bangkeluho terletak di puncak bukit, dengan kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologi di situs ini adalah kalamba, batu datar, arca megalitik, dan fragmen gerabah. Arca megalitik ini menghadap ke Sungai Torire (arah selatan) dengan jarak ± 20 meter dari sungai (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Situs Padang Masora termasuk

wilayah Desa Bariri, berada pada koordinat 01°42'11" Lintang Selatan dan 120°14'39" Bujur Timur, dengan ketinggian 1199 meter dpl. Situs Padang Masora terletak di lereng bukit, dengan kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologi di situs ini adalah altar dengan 3 buah kaki berhias manusia (monyet?), batu alam (singkapan batuan?) berhias kerbau. Tinggalan arkeologi umumnya terbuat

dari batupasir. Dari batu berhias ke arah barat laut (N310°) dengan jarak ± 500 meter, masyarakat setempat menggali lereng bukit untuk dijadikan kandang ternak, panjang yang telah di gali oleh masyarakat tersebut ± 60-70 meter dengan kedalaman 1 meter. Galian tersebut membentuk sebuah tebing, dimana tebing tersebut ditemukan tempayan-tempayan pada kedalaman ± 70 cm sepanjang tebing tersebut. Ukuran mulut tempayan mulai dari 20 cm; 40 cm hingga 50 cm, sedangkan ukuran perut tempayan mulai dari 40 cm; 100 cm hingga 140 cm (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Bukit Tadulako-1 (Situs Tadulako)

termasuk wilayah Desa Doda, berada pada koordinat 01°42'37" lintang selatan dan 120°15'20" bujur timur, dengan ketinggian 1217 meter dpl. Kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologinya adalah 3 kalamba, 4 batu dakon, dan 1 arca megalitik (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Bukit Tadulako-2 (Situs Tadulako)

termasuk wilayah Desa Doda, berada pada koordinat 01°42'40" Lintang Selatan dan 120°15'42" Bujur Timur,

dengan ketinggian 1240 meter dpl. Kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologisnya adalah 5 kalamba (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Bukit Tadulako-3 (Situs Tadulako)

termasuk wilayah Desa Doda, berada pada koordinat 01°42'44" Lintang Selatan dan 120°15'33" Bujur Timur, dengan ketinggian 1232 meter dpl. Kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologisnya adalah 2 kalamba (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Bukit Buleli-1 (Situs Tadulako)

termasuk wilayah Desa Doda, berada pada koordinat 01°42'41" Lintang Selatan dan 120°15'48" Bujur Timur, dengan ketinggian 1255 meter dpl. Kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologisnya adalah 1 kalamba dan batu temu gelang (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Bukit Buleli-2 (Situs Tadulako)

termasuk wilayah Desa Doda, berada pada koordinat 01°42'44" Lintang

Selatan dan 120°15'58" bujur timur, dengan ketinggian 1261 meter dpl. Kondisi lingkungan berupa padang yang ditumbuhi alang-alang, pakis padang, dan beberapa tanaman padang lainnya. Tinggalan arkeologisnya adalah boulder batuan yang berhias kepala manusia, dan batu dakon (Sofyan, dkk., 2004; Yuniawati, 2000).

Dengan melihat kondisi geologi Lembah Besoa, kesepuluh situs tersebut berasal dari kala Holosen, yang didasarkan pada penentuan Umur Mutlak (C14) tinggalan megalitik di Lore (termasuk Lembah Besoa) telah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi (Swastikawati, dkk., 2014;17-37).

Gambar 7. Keletakan situs Megalitik Lembah Besoa pada Peta Topografi (Sumber: Lembar Pasangkaju Indonesia SA 50-8 Edition 1-AMS 1962 dengan

pengolahan) Menurut Sukendar (1993), arca

menhir yang ditemukan, baik di situs-situs peninggalan megalitik dari masa prasejarah maupun di situs-situs tradisi megalitik yang berlanjut (living megalithic tradition) merupakan bukti bahwa arca ini memegang peranan pada setiap tingkat perkembangan tradisi megalitik. Arca-arca menhir di situs peninggalan tradisi megalitik prasejarah (Sukendar, 1993) dijumpai di Provinsi Sumatera Barat di Kotogadang, Limapuluh Koto (Sukendar 1984, 1985, 1986), Provinsi Sumatera

Selatan di Mingkik, Lahat (Van der Hoop, 1932), Provinsi Lampung di Liwa, Lampung Utara (Sukendar 1976), Provinsi Jawa Barat di Ciamis, Kuningan (Rumbi Mulia 1980: 599 - 645), Provinsi D.I.Y. di Sokoliman, Gondang, Playen (Gunung Kidul) (Van der Hoop, 1935; Sukendar, 1970), Provinsi Jawa Timur di Sukasari, Bondowoso (Van Heekeren 1931, 1958), Provinsi Sulawesi Tengah di Napu, Besoa, Bada, Poso (Kaudern, 1938).

Adapun arca-arca menhir dari situs tradisi megalitik yang berlanjut ditemukan

(Sukendar, 1993) antara lain di Provinsi Sumatera Utara di Simalungun (Batak) dan Nias (Sukendar, 1981; Rumbi Mulia, 1981; Schnitger 1964), Provinsi Nusa Tenggara Timur di Makatakere, Tarung, Sumba (Soejono, 1982), Provinsi Timor Timur, Kewar, Lewalutas (Belu) (R.P. Soejono, 1982). Arca-arca menhir tersebut merupakan salah satu unsur dari hasil tradisi megalitik yang ditemukan terpencar-pencar di seluruh Indonesia (Sukendar, 1993).

Tektonik dan Situs

Secara tektonis Pulau Sulawesi dibagi dalam empat mintakat yang didasari atas sejarah pembentukannya yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, Banggai-Sula dan Sulawesi Tengah yang bersatu pada kala Miosen-Pliosen oleh interaksi antara lempeng Pasifik, Australia terhadap lempeng Asia. Interaksi ketiga lempeng tersebut memberikan pengaruh besar, sedikitnya 9 aktivitas tektonik Neogen (Kaharuddin MS. dkk., 2011;1-10), yaitu patahan Walanae, patahan Palu-Koro, patahan Matano-Lawanoppo, patahan Kolaka, patahan Paternoster, patahan Gorontalo, patahan naik Batui-Balantak, subduksi lempeng Laut Sulawesi dan subduksi lempeng Maluku. Dari kesembilan unsur tektonik dan struktur

geologi? tersebut, posisi Megalitik Lembah Besoa merupakan bagian dari Patahan Palu-Koro (Palu-Koro Fault) (Gambar 8), yang memanjang dari utara (Palu) ke selatan (Malili) hingga Teluk Bone, sepanjang ±240 km. Patahan Palu-Koro bersifat sinistral dan aktif dengan kecepatan sekitar 25-30 mm/tahun (Kertapati, 2006; Permana, 2005). Patahan Palu-Koro berhubungan dengan patahan Matano-Sorong dan Lawanoppo-Kendari, sedangkan di ujung utara melalui Selat Makassar berpotongan dengan zona subduksi lempeng Laut Sulawesi (Kaharuddin MS. dkk., 2011:1-10).

Posisi tektonik regional Sulawesi sangat kritis, terletak di antara tiga mega lempeng dunia yang saling bergerak dengan arah yang berbeda, terlebih mendapat dorongan gerakan mendatar (translasi) oleh mikrokontinen Banggai-Sula, Buton dan Tukang Besi yang tersesarkan lateral ke arah barat sejauh ribuan kilometer melalui Sesar Sorong (Endharto, 2000:14-45). Mekanisme ini

sangat berpengaruh terhadap

perkembangan tektonik di daerah Sulawesi secara keseluruhan. Didasarkan atas kenampakan fisik batuan maka daerah studi termasuk ke dalam segmen yang truktur makro yang bekerja di zona tersebut.

Gambar 8. Megalitik Lembah Besoa, merupakan bagian Patahan Palu-Koro (Palu-Koro Fault) (Sumber: Silver dkk., 1983:9407-9418; Kaharuddin MS. dkk., 2011:1-10,

dengan pengolahan) Posisi tektonik regional Sulawesi

sangat kritis, terletak di antara tiga mega lempeng dunia yang saling bergerak dengan arah yang berbeda, terlebih mendapat dorongan gerakan mendatar (translasi) oleh mikrokontinen Banggai-Sula, Buton dan Tukang Besi yang tersesarkan lateral ke arah barat sejauh ribuan kilometer melalui Sesar Sorong (Endharto, 2000:14-45). Mekanisme ini

sangat berpengaruh terhadap

perkembangan tektonik di daerah Sulawesi secara keseluruhan. Didasarkan atas kenampakan fisik batuan maka daerah

studi termasuk ke dalam segmen yang struktur makro yang bekerja di zona tersebut.

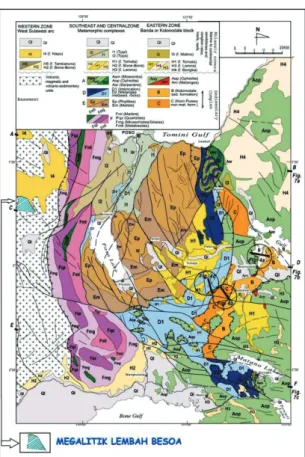

Di daerah Poso dan sekitarnya terdapat 3 mandala geologi yang memiliki ciri batuan dan sejarah pencenanggaan yang berbeda yaitu; 1) Mandala Sulawesi Barat di bagian barat; 2) Mandala Sulawesi Timur di bagian tengah dan timur dan; 3) Mandala Banggai-Sula di bagian paling timur. Pada kala Plio-Plistosen seluruh daerah tersebut (Pulau Sulawesi) mengalami pencenanggan serta penerobosan oleh granit yang sebelumnya hanya terjadi di Mandala Sulawesi Barat.

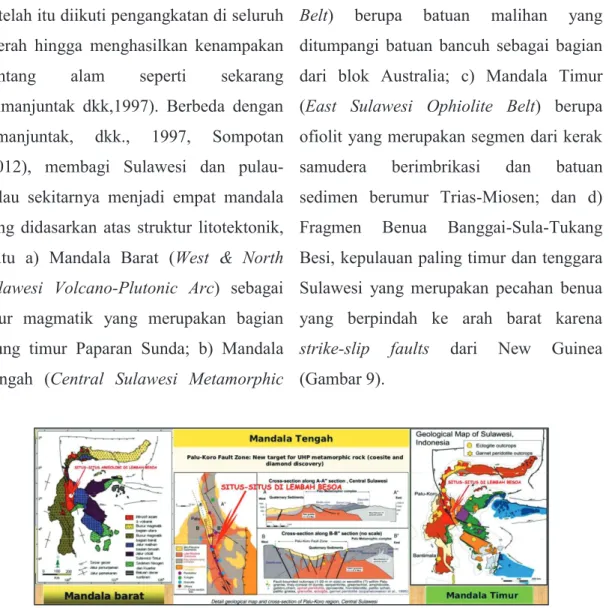

Setelah itu diikuti pengangkatan di seluruh daerah hingga menghasilkan kenampakan bentang alam seperti sekarang (Simanjuntak dkk,1997). Berbeda dengan Simanjuntak, dkk., 1997, Sompotan (2012), membagi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya menjadi empat mandala yang didasarkan atas struktur litotektonik, yaitu a) Mandala Barat (West & North Sulawesi Volcano-Plutonic Arc) sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung timur Paparan Sunda; b) Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic

Belt) berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia; c) Mandala Timur (East Sulawesi Ophiolite Belt) berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen; dan d) Fragmen Benua Banggai-Sula-Tukang Besi, kepulauan paling timur dan tenggara Sulawesi yang merupakan pecahan benua yang berpindah ke arah barat karena strike-slip faults dari New Guinea (Gambar 9).

Gambar 9. Megalitik Lembah Besoa termasuk kedalam Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) (Sumber: Sompotan, 2012 dengan pengolahan)

Berdasarkan pembagian oleh Sompotan (2012), maka wilayah Megalitik Lembah Besoa termasuk kedalam Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) (Gambar 10), yang tersusun oleh batuan magmatik potassic calc-alkaline berusia Akhir Miosen di Sulawesi Tengah terdapat di bagian kiri bentangan zona sesar Palu-Koro, di mana batuan granit di

wilayah tersebut berkorelasi dengan subduksi microcontinent Banggai-Sula dengan Pulau Sulawesi pada pertengahan Miosen. Berdasarkan aspek petrografi, batuan granit berumur Neogen. Batuan granit ini berwarna putih bersih mengandung sejumlah biotites sebagai mineral mafik tunggal, granit tersingkap di antara daerah Sadaonta dan Kulawi.

Gambar 10. Keletakan Megalitik Lembah Besoa pada Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) (Sumber: Villeneuve dkk., 2002 dalam Sompotan, 2012

dengan pengolahan) Aktivitas tektonik di Pulau Sulawesi,

juga memberikan dampak signifikan terhadap situs-situs di Lembah Besoa, terlihat dari tinggalan-tingalan budaya yang masih berdiri, walaupun tidak tegak lagi hingga saat ini.

Kegempaan dan Situs

Lempeng mikro Pulau Sulawesi diapit oleh lempeng-lempeng besar Australia, Pasifik, Asia dan Laut Sulawesi, sehingga ancaman akan bencana gempa dan tsunami berpotensi besar. Gempa bumi yang disebabkan oleh faktor antara lain

pergerakan lempeng bumi menimbulkan gempa tektonik, letusan gunung api menghasilkan gempa gunung api dan runtuhan lapisan batuan yang disebut gempa runtuhan (Kaharuddin MS. dkk., 2011;1-10). Berdasarkan kedalaman fokus gempa, dikenal ada tiga jenis gempa yaitu gempa dangkal dengan fokus gempa lebih kecil dari 60 km, gempa menengah fokus gempa antara 60 – 300 km dan gempa dalam fokus gempanya lebih besar dari 300 km. Lokasi-lokasi atau titik gempa pada umumnya bergenerasi pada daerah persinggungan dan perpotongan patahan

atau daerah tumbukan lempeng, di mana pada daerah ini lempeng-lempeng bumi saling berinteraksi dan saling menghalang-halangi laju pergerakannya sehingga dapat menampung dan melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka daerah yang

berpotensi terjadi gempa adalah sepanjang jalur patahan Walanae, Patahan Palu-Koro, Matano-Lawanoppo, Kolaka-Teluk Bone, Paternoster Selat Makassar dan sekitarnya, Gorontalo dan Manado serta jalur patahan Batui-Balantak-Sorong (Kaharuddin MS. dkk., 2011;1-10) (Gambar 11).

Gambar 11. Keletakan Megalitik Lembah Besoa dalam peta tektonik, kegempaan dan tsunami Sulawesi (Sumber: Kaharuddin MS. dkk., 2011;1-10 dengan pengolahan)

Daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi di Indonesia (Supartoyo dkk., 2008), karena terletak dekat dengan sumber gempa bumi yang berada di darat dan di laut. Sumber-sumber gempa bumi tersebut terbentuk akibat proses tektonik yang terjadi sebelumnya. Sumber gempa bumi di laut berasal dari penunjaman Sulawesi Utara

yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, sedangkan sumber gempa bumi di darat bersumber dari beberapa sesar aktif di daratan Sulawesi Tengah, salah satunya adalah Sesar Palu Koro (Supartoyo dkk., 2014:111-128). Sesar Palu Koro merupakan sesar utama di Pulau Sulawesi dan tergolong sebagai sesar aktif (Bellier dkk., 2001:463:470).

Wilayah Sulawesi Tengah paling tidak telah mengalami 19 kali kejadian gempa bumi merusak (destructive earthquake) sejak tahun 1910 hingga 2013 (Supartoyo dkk., 2008). Beberapa kejadian gempa bumi yang merusak, pusat gempa buminya

terletak di darat. Kejadian gempa bumi dengan pusat gempa bumi terletak di darat di sekitar lembah Palu Koro diperkirakan berkaitan dengan aktivitas Sesar Palu (Supartoyo dkk., 2014:111-128) (Gambar 12).

Gambar 12. Keletakan Megalitik Lembah Besoa dalam Peta Pusat Gempabumi Pulau Sulawesi

(Sumber: Supartoyo dkk., 2014:111-128 dengan pengolahan) Sesar Palu-Koro merupakan

patahan kerak bumi (sesar) yang berdimensi cukup besar di mana sesar ini memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan

panjang patahan sekitar 500 km. Ditinjau dari kedalaman gempa buminya, aktivitas gempa bumi di zona Palu-Koro ini tampak didominasi oleh gempa bumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer dan

terkonsentrasi hampir merata, baik di lepas pantai maupun di daratan. Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif yang terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di Sesar Palu-Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah itu (termasuk Kawasan Lembah Besoa) juga dikategorikan cukup tinggi (Supartoyo dkk., 2014:111-128).

Dari beberapa pendapat ahli (Supartoyo dkk., 2014:111-128; Kaharuddin MS. dkk., 2011;1-10; Bellier dkk., 2001:463:470), dikatakan bahwa wilayah Sulawesi Tengah (termasuk lokasi Megalitik Lembah Besoa) berada pada zona rawan gempa bumi. Kedalaman gempa bumi di zona Sesar Palu-Koro termasuk dangkal (0-60 km) dan terkonsentrasi di darat dan di laut. Pergeseran lempeng tektonik yang cukup aktif di Sesar Palu-Koro, membuat wilayah Megalitik Lembah Besoa, rawan terhadap gempa bumi.

Untuk menghindari kehancuran tinggalan budaya di Lembah Besoa, maka yang perlu diperhatikan dalam pembangunan museum lapangan,

sebaiknya menggunakan bangunan anti gempa (misalnya bangunan bertiang dari kayu), perlu dilakukan konseravasi terhadap tinggalan budaya yang diakibatkan oleh suhu dan kelembaban yang tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Swastikawati, dkk., (2014) bahwa pemasangan cungkup (shelter) atau bangunan beratap tidak berdinding yang berfungsi untuk melindungi artefak cagar budaya dari hujan dan sinar matahari langsung. Pemasangan cungkup (shelter) termasuk dalam preventive conservation, yang bertujuan mengurangi jumlah air hujan yang mencapai batu dan menstabilkan suhu dan kelembaban batu. Tetapi tindakan ini dapat dianggap sebagai visual pollution atau polusi pemandangan karena akan merusak pemandangan asli dari situs Megalitik Lembah Besoa, kecuali untuk artefak-artefak yang sudah tidak in situ, misalnya untuk beberapa artefak yang sudah dipindah ke Museum Negeri Palu. Oleh karena pemasangan cungkup pada tinggalan Megalitik di Lembah Besoa yang masih in situ harus melalui pertimbangan yang matang terutama dari aspek arkeologi (Swastikawati, dkk., 2014;17-37).

PENUTUP

Kehidupan manusia masa prasejarah khususnya kala Plestosen akhir sampai awal Holosen dalam mempertahankan hidupnya masih sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan alam sekitarnya. Seiring dengan tingkat kecerdasan dan teknologi yang dikenalnya, manusia saat itu lebih mampu mempertahankan hidupnya dan mengeksploitasi alam daripada masa sebelumnya yang masih mengembara, hal tersebut ditunjukkan dalam pola hidup mereka untuk bertempat tinggal yang lebih menetap dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah (Nurani, 2005:1-10). Berdasarkan penentuan Umur Mutlak (C14) tinggalan megalitik di Lore (termasuk Lembah Besoa) telah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Tinggalan megalitik tersebut diperkirakan dahulu berfungsi sebagai patung pemujaan nenek moyang, juga berfungsi sebagai tanda batas daerah kekuasaan, dan juga merupakan tempat kuburan komunal dari para kaum bangsawan di wilayah tersebut pada zaman dulu (Swastikawati, dkk., 2014;17-37).

Secara tektonik Pulau Sulawesi dibagi dalam empat mintakat yang didasarkan pada sejarah terbentuknya. Interaksi ketiga lempeng (Pasifik, Australia, dan Asia)

memberikan pengaruh cukup besar terhadap kejadian bencana alam geologi di Sulawesi. Selain itu, dikatakan ada 9 unsur tektonik dan struktur yang memicu terjadinya bencana alam, salah satunya adalah Patahan Palu-Koro (termasuk Megalitik Lembah Besoa), yang bersifat sinistral dan aktif, dengan kecepatan sekitar 25-30 mm/tahun. Dari beberapa pendapat ahli, dikatakan bahwa lokasi Megalitik Lembah Besoa berada pada zona rawan gempa bumi. Kedalaman gempa bumi di zona Sesar Palu-Koro termasuk dangkal (0-60 km) dan terkonsentrasi di darat dan di laut. Pergeseran lempeng tektonik yang cukup aktif di Sesar Palu-Koro, membuat wilayah Megalitik Lembah Besoa, rawan terhadap gempa bumi.

Ketinggian wilayah Megalitik Lembah Besoa dan sekitarnya, berkisar antara 1190 dan 1265 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pola sungai, formasi batuan dan struktur gologi sebagai penyusun wilayah Megalitik Lembah Besoa, maka untuk menghindari kehancuran tinggalan budaya di wilayah tersebut, maka perlu diperhatikan dalam pemasangan cungkup dan pembangunan museum lapangan, sebaiknya menggunakan bangunan anti gempa (misalnya bangunan bertiang dari kayu), perlu dilakukan konseravasi

terhadap tinggalan budaya yang diakibatkan oleh suhu dan kelembaban yang tinggi, melalui pertimbangan yang matang terutama dari aspek arkeologi

Berdasarkan hasil integrasi peta yang terkait dengan tektonik dan struktur terhadap situs-situs Megalitik Lembah Besoa, maka dihasilkan data mengenai pemilihan lokasi situs (pada masa lampau) yang terletak pada yang rawan. Penempatan lokasi situs, terpaksa dilakukan karena wilayah tersebut merupakan daerah relatif tidak stabil, namun masyarakat pendukung Megalitik Lembah Besoa itu, tetap memperhatikan aspek-aspek sumberdaya alam yang akan mendukung kelangsungan hidup mereka, yaitu air, bahan makanan, dan bahan baku peralatan sehari-hari (batuan untuk artefak dan tanah untuk tembikar) sehingga dapat dikatakan bahwa konsep adaptasi telah dimanfaatkan oleh manusia pendukung situs tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Eriawati (1999), bahwa manusia dalam beradaptasi saling terkait dengan lingkungan. Keterkaitan itu sifatnya dinamis sehingga manusia secara terus

menerus memodifikasi perilakunya yang terpilih agar dapat menjawab setiap tantangan yang ada, sehingga dapat menyesuaikan diri (adaptif) terhadap lingkungannya. Salah satu pilihan yang paling tepat untuk menjawab tantangan lingkungan itu adalah kemampuan teknologinya. Dengan teknologi manusia mampu bukan hanya menyesuaikan tetapi memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Berbagai proses yang memungkinkan manusia bertahan (survive) terhadap tantangan kondisi lingkungan membuktikan kemampuan manusia untuk beradaptasi (Eriawati, 1997). Sedangkan Saptomo (2008) menyatakan bahwa manusia membutuhkan sejumlah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu pemilihan lokasi untuk bertempat tingga atau pemukiman menjadi salah satu pertimbangan pokok yang selalu diperhatikan. Umumnya mereka memilih lokasi yang memiliki sumberdaya lingkungan yang melimpah, lokasi yang nyaman dan aman (Saptomo, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Army Map Service. 1962. Peta Topografi Lembar SA 508 (Pasangkaju) Series T508 Edition 1-AMS, Indonesia 1:250.000.

Bemmelen, R.W. van. 1949. The Geology of Indonesia. vol.IA, Martinus Nijhoff, The Hague.

Bellier, O., Sbrier, M., Beaudouin, T., Villeneuve, M., Braucher, R., Bourles, D., Siame, L., Putranto, E., dan Pratomo, I., 2001 High Slip Rate for a Low Seismicity along the Palu Koro Active Fault in Central Sulawesi (Indonesia), Blackwell Science Ltd., Terra Nova, 13, 463 – 470.

Brouwer, A. 1934. Geologische onderzoekingen op het eiland Celebes. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Serie, 10, 39-171.

Desaunettes, J R. 1977. “Catalogue of Landforms for Indonesia": Examples of a Physiographic Approach to Land Evaluation for Agricultural Development.” Unpublished. Bogor: Trust Fund of the Government of Indonesia Food and Agriculture Organization.

Endharto, MAC. 2000. "Studi Stratigrafi Kaitannya Dengan Perkembangan Struktur Geologi di Kawasan Latimojong Lengan Barat Sulawesi". Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral. No. 107. Vol. X. Agustus 2000. Hal. 14-45. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi.

Eriawati, Y.J. 1999. “Adaptasi Penghuni Gua Prasejarah Leang Burung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan”. Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok: Universitas Indonesia.

Hall, R. 2002. "Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: computer-based reconstructions, model and animations". Journal of Asian Earth Sciences, v.20, p.353-431.

Iksam. 2005. "Peninggalan Arkeologi Di Lembah Kulawi Sulawesi Tengah". Hal.1-13. Kongres dan PIA ke-10. Yogyakarta, 26–30 September 2005.

Jarvis, A., H.I. Reuter, A. Nelson, dan E. Guevara. 2008. Hole-filled seamless SRTM data V4. Center for Tropical Agliculture (CIAT).

Kaharuddin MS, Ronald Hutagalung, Nurhamdan. 2011. Perkembangan Tektonik Dan Implikasinya Terhadap Potensi Gempa Dan Tsunami Di Kawasan Pulau Sulawesi. Hal.1-10. Proceedings JCM Makassar 2011 The 36th HAGI and 40th

IAGI Annual Convention and Exhibition Makassar, 26-29 September 2011 Kertapati, E.K. 2006. Aktivitas Gempabumi di Indonesia. Departeman Energi dan

Sumberdaya Mineral, Badan Geologi, Pusat Survei Geologi, Bandung.

Nurani, Indah Asikin. 2005. "Pola Pemanfaatan Gua Pada Kehidupan Manusia Prasejarah di Jawa Timur". Hal.1-10. PIA-Kongres IAAI X, Yogyakarta, 26 – 30 September 2005.

Lobeck, A.K. 1939. Geomorphology, An Introduction To The Study of Landscape. Mc Graw Hill Book Company Inc, New York and London.

Permana, H. 2005. "Potensi Bencana Geologi Kawasan Timur Indonesia, Tektonik Aktif dan Gempabumi Palu". Pertemuan Ilmiah Tahunan, Forum Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia VIII, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Reyzer, J. 1920. Geologische aanteekeningen betreffende de zuidelijke Toradjalanden (Celebes). Jaarb. Mijnw. Ned. Ind. 1918, Ver. I, 154-209, Batavia 1920

Saptomo E. Wahyu. 2008. “Adaptasi Manusia Di Situs Liang Panas, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok: Universitas Indonesia.

Silver, E.A., R. McCaffrey, and B. Smith. 1983. "Collision, Rotation, and Initation of Subduction In the Evolution of Sulawesi, Indonesia". Journal of Geophysical Research, vol. 88, No. B11. p.9407-9418, November 10, 1983.

Simanjuntak T. O., Surono, Supanjono J.B., .1997. Peta Geologi Lembar Poso, Sulawesi. Edisi-2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

Simanjuntak, T. O. 1993. "Neogene Plate Convergence in Eastern Sulawesi". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral. No. 25. Vol.VIII. Hal. 2-15.

Siswanto, Joko. 2007. "Permukiman Masyarakat Di Situs Pokekea, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah". Bulletin Jejak-Jejak Arkeologi No. 7. Tahun 2007. Hal. 34-46. Balai Arkeologi Manado.

Sofyan Arfian, Intan S. Fadhlan M. Sutrisno. 2004. "Penelitian Arkeometri Pada Situs-Situs Megalitik Di Kawasan Lembah Besoa, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah". Laporan Penelitian Arkeologi, Bidang Kajian Arkeometri, Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sofyan Arfian, Intan S. Fadhlan M. 2007. "Analisis Laboratoris Temuan Gerabah dari Situs Megalitik Lembah Besoa". Bulletin Jejak-Jejak Arkeologi No. 6, Tahun 2006, Hal.119-130, Balai Arkeologi Manado.

Sompotan F. Armstrong. 2012. Struktur Geologi Sulawesi. Perpustakan Sains Kebumian, Institut Teknologi Bandung.

Sukamto, R. 1975. The structure of Sulawesi in the light of plate tectonic. Proceedings of the Regional Conference on the Geology and Mineral Resources in South East Asia, p. 1-25.

Sukendar, Haris. 1993. “Arca Menhir di Indonesia: Fungsinya Dalam Peribadatan". Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Supartoyo dan Surono. 2008. Katalog Gempa bumi Merusak di Indonesia Tahun 1629 – 2007, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bandung.

Supartoyo, Sulaiman C., Junaedi D. 2014. "Kelas Tektonik Sesar Palu Koro, Sulawesi Tengah". Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol.5, No.2 Agustus 2014, Hal.111-128.

Swastikawati Ari, Arif Gunawan dan Yudhi Atmaja. 2014. "Kajian Konservasi Tinggalan Megalitik di Lore, Sulawesi Tengah". Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014, hal. 17-37.

Thornbury, W.D. 1964. Principle of Geomorphology. New York, London, John Wiley and sons, inc.

Todd D.K. 1980. Groundwater Hidrology. John Wiley & Sons Inc, New York.

Yuniawati, Dwi Yani. 2000. "Laporan Penelitian di Situs Megalitik Lembah Besoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah". Berita Penelitian Arkeologi No. 50, Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi, Jakarta.