II- 1 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Irigasi

Irigasi adalah pemberian air kepada tanah untuk menunjang curah hujan yang tidak cukup agar tersedia lengas bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan irigasi yang pertama kali oleh manusia primitif telah hilang dalam bayangan waktu, tetapi hal itu pastilah menandai suatu langkah maju yang penting dalam gerakan kebudayaan. Beberapa bagian dari pekerjaan-pekerjaan di lembah sungai Nil yang dibangun sekitar 3000 tahun SM masih merupkan bagian penting dalam pertanian Mesir. Irigasi yang pertama dibenua Amerika Serikat telah ada sebelum kedatangan bangsa kulit putih. Parit-parit yang dibangun oleh bangsa Indian Hohokam di lembah Salt River di Arizona sebelum tahun 1400 masih dipergunakan sampai sekarang. Dalam abad ke 19 pembangunan proyek-proyek besar di India, Mesir, Pakistan dan Amerika Serikat telah memperluas daerah irigasi didunia dari 20 menjadi 100 juta acres ( 8 menjadi 40.000.000 hektar ). Hari ini perkiraan luas daerah irigasi didunia telah melampaui 400.000.000 acres ( 160 hektar ).

2.2. Perundang-undangan Irigasi

Dalam setiap proses yang berlangsung di sebuah negara selalu dibatasi oleh kebijakan yang termuat dalam perundang-undangan agar tercipta

II- 2 keselarasan, keseimbangan dan ketertiban dalam proses tersebut. Tidak terkecuali dalam kegiatan irigasi yang juga keberadaannya diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Aspek yang berkaitan dalam perundangan irigasi meliputi aspek sumber daya air (SDA) yang didalamnya mencakup penelolaan SDA serta kualitas air dan aspek Irigasi yang didalamnya mencakup ketentuan jaringan irigasi serta kelembagaan irigasi.Berikut adalah undang-undang tentang irigasi:

1. UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan. 2. PP No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi.

3. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

4. PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 5. PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi.

6. PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

2.3 Sistem Irigasi

Irigasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian, dimana tujuan mendapatkan air tersebut dilakukan dengan usaha pembuatan bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur ke petak-petak yang sudah dibagi. Sumber air untuk irigasi dapat berasal dari berbagai jenis antara lain air hujan, air sungai maupun air tanah.Irigasi tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan air. Adapun kegunaan lainnya adalah untuk membasahi tanah, merabuk tanah,

II- 3 mengatur suhu tanah, membersihkan tanah dan memperbesar ketersediaan air tanah.

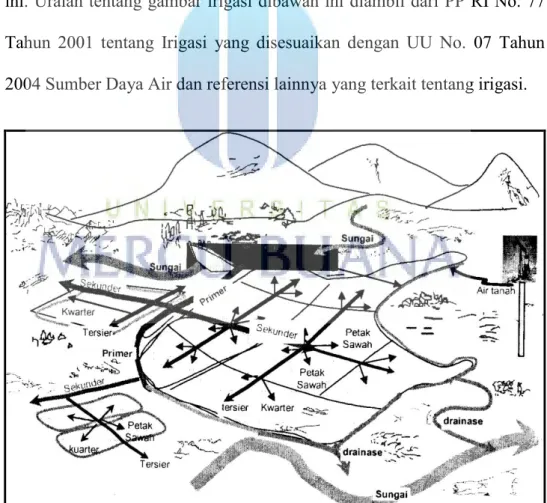

Pada prinsipnya sistem irigasi terdiri atas, bangunan pengambilan (intake), saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang. Bangunan-bangunan lainnya adalah bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan bagi-sadap, terjunan, got dan siphon.

Gambaran umum irigasi dimulai dari sumber airnya sampai pada pemberian air ke petak-petak sawah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Uraian tentang gambar irigasi dibawah ini diambil dari PP RI No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang disesuaikan dengan UU No. 07 Tahun 2004 Sumber Daya Air dan referensi lainnya yang terkait tentang irigasi.

Gambar 2.1 Sistem Irigasi Pada umumnya

Sumber (Buku pengelolaan sumber daya air terpaadu ROBERT J.KODOATIE, Ph.D dan Roestam sjarief, Ph.D)

II- 4 2.3.1. Jenis-jenis Irigasi

Irigasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian,

Adapun 4 Jenis irigasi yaitu : 1. Irigasi Permukaan

Merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melaui bangunan bendung maupun malalui bangunan pengambilan bebas (free intake) kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Disini dikenal saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air. Prosesnya adalah gravitasi dimana tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dahulu.

2. Irigasi Lokal

Merupakan pendistribusian air dengan cara pipanisasi. Disini juga di kenal gravitasi dimana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu namun air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal.

3. Irigasi Dengan Penyemprotan

Biasanya menggunakan penyemprot atau sprinkle. Air yang disemprot akan seperti kabut sehingga tanaman mendapat air dari atas, daun akan basah lebih dahulu kemudian menetes ke akar.

II- 5 4. Irigasi Pompa Air

Proses pengambilan air dari sumur dalam dan dinaikan menggunakan pompa air kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengaliri sawah.

2.3.2. Fungsi Irigasi

Adapun Fungsi dari irigasi adalah : 1. Memasok kebutuhan air tanaman. 2. Menjamin ketersedian air.

3. Menurunkan suhu tanah.

4. Mengurangi kerusakan akibat Frost.

5. Melunakan lapis keras pada saat pengelolahan tanah. 2.3.3. Tujuan Irigasi

Irigasi bertujuan untuk membantu para petani dalam mengelola lahan pertaniannya, terutama bagi para petani pedesaan yang sering kekurangan air.

Adapun Tujuan irigasi adalah :

1. Meningkatkan produksi pangan terutama beras.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air irigasi. 3. Meningkatkan intensitas tanam buah, sayur dan palawija. 4. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam

II- 6 2.3.4. Manfaat Irigasi

Adapun Beberapa manfaat irigasi yaitu :

1. Untuk membasahi tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu.

2. Untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat dialiri sepanjang waktu pada saat dibutuhkan baik pada saat musim kemarau atau pada saat musim penghujan.

3. Untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian.

4. Untuk penggelontoran air dengan menggunakan air irigasi maka kotoran/pencemaran/limbah/sampah yang terkandung dipermukaan tanah dapat digelontorkan ketempat yang telah disediakan yaitu saluran drainase untuk proses penjernihan secara teknis atau alamiah.

2.3.5. Kelebihan Irigasi

Adapun Kelebihan dari irigasi yaitu : 1. Mengatasi kekurangan pangan.

2. Meningkatkan produksi dan nilai jual hasil tanaman. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pembangkit tenaga listrik. 5. Efek terhadap kesehatan. 6. Supply air baku.

II- 7 2.4. Jaringan Irigasi

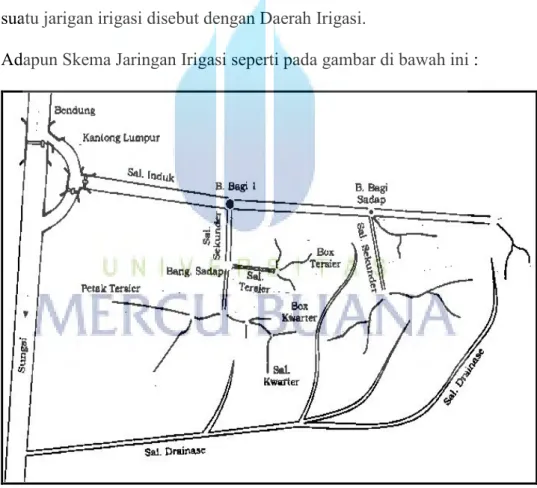

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara hirarki jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan utama meliputi bangunan, saluran primer dan saluran sekunder sedangkan jaringan tersier terdiri dari bangunan dan saluran yang berada dalam petak tersier. Suatu kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari suatu jarigan irigasi disebut dengan Daerah Irigasi.

Adapun Skema Jaringan Irigasi seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2 Skema Jaringan Irigasi Sumber (Modul Bab II Jaringan Irigasi)

II- 8 Jaringan Irigasi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Jaringan irigasi utama

Adalah jaringan irigasi yang ada pada satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan perlengkapnya.

a. Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak – petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.

b. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak – petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.

c. Saluran pembawa membawa air irigsi dari sumber air lain (bukan sumber yang memberi air pada bangunan utama proyek ) ke jaringan irigasi primer.

d. Saluran muka tersier membawa air di bangunan sadap tersier ke petak tersier yang terletak di seberang petak tersier lainnya. Saluran ini termasuk dalam wewenang dinas irigasi dan oleh sebab itu pemeliharaannya menjadi tanggung jawabnya.

2. Jaringan irigasi tersier

Adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa (saluran tersier), saluran pembagi (saluran kuarter) dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk

II- 9 jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.

a) Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir.

b) Saluran kuarter membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah – sawah.

c) Perlu dilengkapi jalan petani di tingkat jaringan tersier dan kuarter sepanjang itu memang diperlukan oleh petani setempat dan dengan persetujuan petani setempat juga, karena banyak ditemukan di lapangan jalan petani yang rusak sehingga akses petani ke sawah menjadi terhambat terutama untuk petak sawah yang paling ujung. d) Pembangunan sanggar tani sebagai sarana untuk diskusi antar petani sehingga partisipasi petani lebih meningkat dan pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi petani setempat sehingga diharapkan letaknya dapat mewakili wilayah P3A atau GP3A setempat.

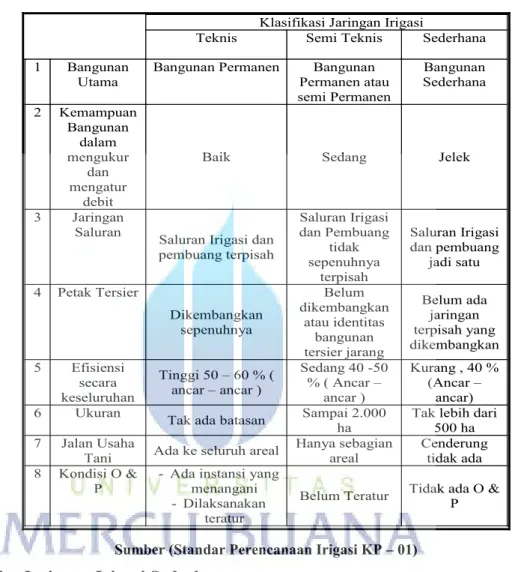

2.4.1. Klasifikasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran beserta kelengkapan dalam fasilitas, jaringan irigasi dapat dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ) jenis, yaitu :

1. Jaringan Irigasi sederhana. 2. Jaringan Irigasi Semi Teknis. 3. Jaringan Irigasi Teknis.

II- 10 Perbedaan ketiga jenis jaringan irigasi tersebut dapat diperlihatkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi Jaringan Irigasi

Klasifikasi Jaringan Irigasi

Teknis Semi Teknis Sederhana 1 Bangunan

Utama Bangunan Permanen Permanen atau Bangunan semi Permanen Bangunan Sederhana 2 Kemampuan Bangunan dalam mengukur dan mengatur debit

Baik Sedang Jelek

3 Jaringan

Saluran Saluran Irigasi dan pembuang terpisah Saluran Irigasi dan Pembuang tidak sepenuhnya terpisah Saluran Irigasi dan pembuang jadi satu 4 Petak Tersier Dikembangkan sepenuhnya Belum dikembangkan atau identitas bangunan tersier jarang Belum ada jaringan terpisah yang dikembangkan 5 Efisiensi secara keseluruhan Tinggi 50 – 60 % ( ancar – ancar ) Sedang 40 -50 % ( Ancar – ancar ) Kurang , 40 % (Ancar – ancar) 6 Ukuran Tak ada batasan Sampai 2.000

ha Tak lebih dari 500 ha 7 Jalan Usaha

Tani Ada ke seluruh areal Hanya sebagian areal Cenderung tidak ada 8 Kondisi O &

P - Ada instansi yang menangani - Dilaksanakan

teratur

Belum Teratur Tidak ada O & P

Sumber (Standar Perencanaan Irigasi KP – 01)

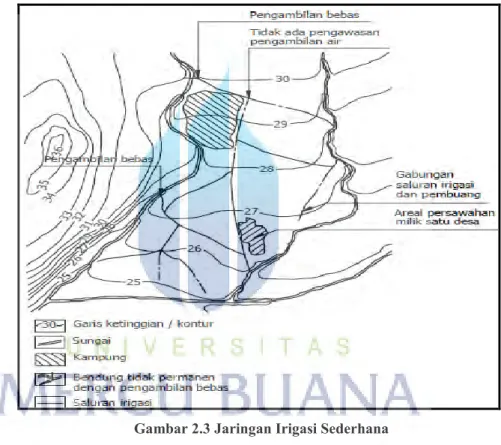

2.4.2. Jaringan Irigasi Sederhana

Biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam sehingga mudah untuk mengalirkan dan membagi air. Jaringan irigasi sederhana mudah diorganisasikan karena

II- 11 menyangkut pemakai air dari latar belakang sosial yang sama. Namun jaringan ini masih memiliki kelemahan yaitu Terjadi pemborosan air karena banyak air yang terbuang. Air yang terbuang tidak selalu mencapai lahan di sebelah bawah yang lebih subur dan Bangunan penyadap bersifat sementara sehingga tidak mampu bertahan lama.

Gambar 2.3 Jaringan Irigasi Sederhana Sumber (Kriteria Perencanaan Irigasi KP 01)

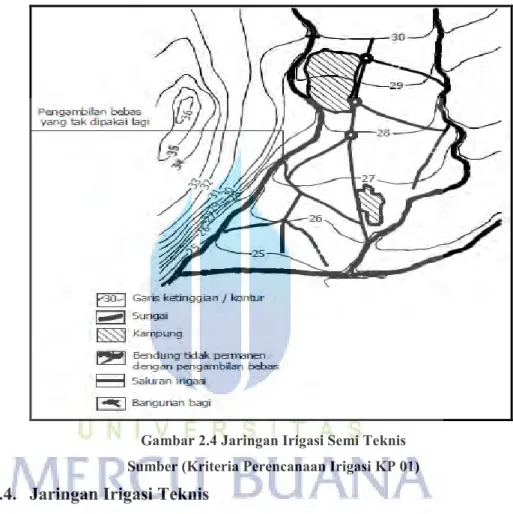

2.4.3. Jaringan Irigasi Semi Teknis

Merupakan wujud suatu pengembangan dari jaringan irigasi sederhana. Perbedaan antara jaringan irigasi semi teknis dan jaringan irigasi sederhana adalah pada saluran jaringan irigasi semi teknis sudah terdapat beberapa bangunan permanen, namun dalam sistem pembagiannya belum begitu optimal untuk mengatur dan

II- 12 mengukur serta melayani irigasi. Oleh sebab itu sistem pengorganisasiannya biasanya akan lebih rumit. Maka dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, dalam hal ini yaitu Departement Pekerjaan Umum.

Gambar 2.4 Jaringan Irigasi Semi Teknis Sumber (Kriteria Perencanaan Irigasi KP 01)

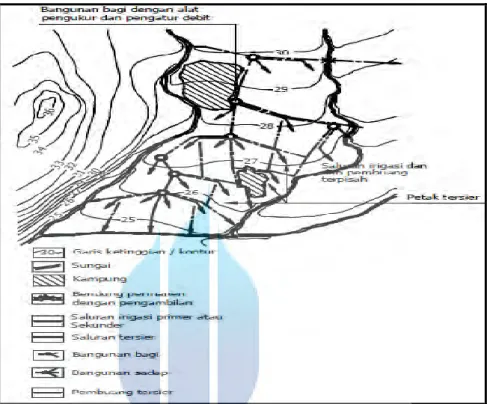

2.4.4. Jaringan Irigasi Teknis

Dalam jaringan irigasi teknis bangunan sadap dan bangunan bagi sudah di buat secara permanen serta sudah mampu mengatur dan mengukur debit yang diperlukan untuk melayani daerah irigasi. Dalam pengaturan dan pengukurannya dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier,

II- 13 petak kuarter dan petak sawah sebagai suatu satuan terkecil. Gambar dibawah ini akan memberikan ilustrasi jaringan irigasi teknis sebagai pengembangan dari jaringan irigasi semi teknis.

Gambar 2.5 Jaringan Irigasi Teknis Sumber (Kriteria Perencanaan Irigasi KP 01)

2.4.5. Petak Irigasi

Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi. Ada 4 Macam petak irigasi yaitu:

1. Petak Ikhtisar

Petak ikhtisar adalah penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Peta ikhtisar terdapat pada peta tata letak.

Peta ikhtisar irigasi memperlihatkan : a. Bangunan – bangunan utama.

II- 14 b. Jaringan dan trase saluran irigasi.

c. Jaringan dan trase saluran pembuang. d. Petak – petak primer, sekunder dan tersier. e. Lokasi bangunan.

f. Batas – batas daerah irigasi. g. Jaringan dan trase jalan.

h. Daerah – daerah yang tidak diairi ( misal wilayah desa , tanah jelek, terlalu tinggi dsb ).

Petak ikhtisar umum dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis – garis kontur dengan skala 1 : 25.0000. Peta ikhtisar detail yang biasa disebut petak – petak, dipakai untuk perencanaan dibuat dengan skala 1 : 5.000 dan untuk petak tersier 1: 5.000 atau 1: 2.0000.

2. Petak Tersier

Perencanaan dasar yang berkenan dengan unit tanah adalah petak tersier. Petak tersier menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap (off take) tersier yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan. Bangunan sadap tersier mengalirkan airnya ke saluran tersier. Di petak tersier pembagian air, eksploitasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab para petani yang bersangkutan, di bawah bimbingan pemerintah. Ini juga menentukan ukuran petak tersier. Petak yang terlalu besar akan mengakibatkan pembagian air menjadi tidak efisien. Faktor – faktor yang penting lainnya adalah

II- 15 jumlah petani dalam satu petak, jenis tanaman dan topografi. Di daerah – daerah yang ditanami padi luas petak tersier idealnya maksimum 50 ha, tapi dalam keadaan tertentu dapat ditolelir sampai seluas 75 ha, disesuaikan dengan kondisi topografi dan kemudahan eksploitasi dengan tujuan agar pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan lebih mudah. Petak tersier harus mempunyai batas – batas yang jelas seperti misalnya parit, jalan, batas desa dan batas perubahan bentuk medan ( terrain fault ).

Petak tersier dibagi menjadi petak – petak kuarter, masing – masing seluas + 8–15 ha. Apabila keadaan topografi memungkinkan, bentuk petak tersier sebaiknya bujur sangkar atau segi empat untuk mempermudah pengaturan tata letak dan memungkinkan pembagian air secara efisien. Petak tersier harus terletak langsung berbatasan dengan saluran sekunder atau saluran primer. Perkecualian apabila petak – petak tersier tidak secara langsung terletak di sepanjang jaringan saluran irigasi utama dengan demikian memerlukan saluran tersier yang membatasi petak – petak tersier lainnya, hal ini harus dihindari. Panjang saluran tersier sebaiknya kurang dari 1.500 m tetapi dalam kenyataannya kadang – kadang mencapai 2.500 m. Panjang saluran kuarter lebih baik di bawah 500 m, tetapi prakteknya mencapai 800 m.

II- 16 3. Petak Sekunder

Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang semuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas – batas petak sekunder pada umumnya berupa topografi yang jelas misalnya saluran drainase. Luas petak sekunder dapat berbeda – beda tergantung pada kondisi topografi yang bersangkutan.

Saluran sekunder pada umumnya terletak pada punggung mengairi daerah di sisi kanan dan kiri saluran tersebut sampai saluran drainase yang membatasinya serta dapat direncanakan sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng-lereng medan yang lebih rendah.

4. Petak Primer

Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil langsung air dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil air langsung dari sumber air, biasanya dari sungai. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi daerah saluran primer yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer.

II- 17 2.5. Bangunan Irigasi

Keberadaan bangunan ingasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Beberapa jenis bangunan irigasi yang sering dijurnpai dalam praktek irigasi antara lain bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengatur muka air, bangunan pernbuang dan bangunan penguras serta bangunan pelengkap. 2.5.1. Bangunan Utama

Bangunan utama (head works) dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama dapat mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur debit air yang masuk. Bangunan utama terdiri dari bendung dengan peredam energi, satu atau dua pengambilan utama pintu bilas kolam olak dan kantong lumpur, tanggul banjir pekerjaan sungai dan bangunan – bangunan pelengkap. Sehingga bangunan utama dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya, bangunan utama dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu bendung, pengambilan bebas, pengambilan dari waduk, dan stasiun pompa.

II- 18 a. Bendung

Bendung adalah bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat dengan maksud untuk meninggikan elevasi muka air sungai. Apabila muka air di bendung mencapai elevasi tertentu yang dibutuhkan, maka air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke tempat-ternpat yang mernerlukannya. Terdapat beberapa jenis bendung, diantaranya adalah bendung tetap (weir), bendung gerak (barrage) dan bendung karet (inflamble weir). Pada bangunan bendung biasanya dilengkapi dengan bangunan pengelak, peredam energi, bangunan pengambilan, bangunan pembilas , kantong lumpur dan tanggul banjir.

b. Pengambilan Bebas

Adalah bangunan yang dibuat ditepi sungai menyadap air sungai untuk dialirkan ke daerah irigasi yang dilayani. Perbedaan dengan bendung adalah pada bangunan pengambilan bebas tidak dilakukan pengaturan tinggi muka air di sungai. Untuk dapat mengalirkan air secara gravitasi muka air di sungai harus lebih tinggi dari daerah irigasi yang dilayani. c. Pengambilan Dari Waduk

Salah satu fungsi waduk adalah menampung air pada saat terjadi kelebihan air dan mengalirkannya pada saat diperlukan. Dilihat dari kegunaannya, waduk dapat bersifat eka guna dan multi guna. Pada urnumnya waduk dibangun memiliki banyak

II- 19 kegunaan seperti untuk irigasi, pernbangkit listrik, peredam banjir, pariwisata, dan perikanan. Sehingga pada bangunan outlet dilengkapi dengan bangunan sadap untuk irigasi. Alokasi pernberian air sebagai fungsi luas daerah irigasi yang dilayani serta karakteristik waduk.

d. Stasiun Pompa

Bangunan pengambilan air dengan pompa menjadi pilihan apabila upaya-upaya penyadapan air secara gravitasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, baik dari segi teknik maupun ekonomis. Salah satu karakteristik pengambilan irigasi dengan pompa adalah investasi awal yang tidak begitu besar namun biaya operasi dan eksploitasi yang sangat besar.

2.5.2. Bangunan Pembawa

Bangunan pernbawa mempunyai fungsi mernbawa/mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pernbawa meliputi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier dan saluran kwarter. Termasuk dalam bangunan pernbawa adalah talang, gorong-gorong, siphon, tedunan dan got miring. Saluran primer biasanya dinamakan sesuai dengan daerah irigasi yang dilayaninya. Sedangkan saluran sekunder sering dinamakan sesuai dengan nama desa yang terletak pada petak sekunder tersebut. Berikut ini penjelasan berbagai saluran yang ada dalam suatu sistern irigasi.

II- 20 a. Saluran primer membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. b. Saluran sekunder membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir

c. Saluran tersier membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan boks tersier terkahir

d. Saluran kuarter mernbawa air dari bangunan yang menyadap dari boks tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan boks kuarter terakhir

2.5.3. Bangunan Bagi dan Sadap

Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, sekunder dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Khusus untuk saluran tersier dan kuarter bangunan bagi ini masing-masing disebut boks tersier dan boks kuarter. Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder menuju saluran tersier penerima. Dalam rangka penghematan bangunan bagi dan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian bangunan. Bangunan bagi pada

II- 21 saluran-saluran besar pada umumnya mempunyai 3 bagian utama, yaitu:

a. Alat pembendung bertujuan untuk mengatur elevasi muka air sesuai dengan tinggi pelayanan yang direncanakan.

b. Perlengkapan jalan air melintasi tanggul, jalan atau bangunan lain menuju saluran cabang. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka ataupun gorong-gorong. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu pengatur agar debit yang masuk saluran dapat diatur.

c. Bangunan ukur debit yaitu suatu bangunan yang dimaksudkan untuk mengukur besarnya debit yang mengalir.

2.5.4. Bangunan Pengatur dan Pengukur

Agar pemberian air irigasi sesuai dengan yang direncanakan perlu dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap (awal saluran primer) cabang saluran jaringan primer serta bangunan sadap primer dan sekunder. Bangunan pengatur muka air bertujuan untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk dapat memberi informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Kadang-kadang bangunan pengukur dapat juga berfungsi sebagai bangunan pangatur.

II- 22

Tabel 2.2 Alat Ukur Debit

TIPE ALAT UKUR MENGUKUR DENGAN KEMAMPUAN MENGATUR

Ambang Lebar Aliran Atas Tidak

Parshal Flume Aliran Atas Tidak

Cipoletti Aliran Atas Tidak

Romjin Aliran Atas Ya

Ceump de Gruyter Aliran Bawah Ya

Constant Head Orifice Aliran Bawah Ya

Bangunan sadap pipa sederhana Aliran Bawah Ya

Sumber(Standar Perencanaan Irigasi KP – 01)

2.5.5. Bangunan Drainase

Bangunan drainase bertujuan untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah dibuang melalui saluran pernbuang, sedangkan kelebihan air disaluran dibuang melalui bengunan pelimpah. Terdapat beberapa jenis saluran pembuang yaitu saluran pembuang kuerter, saluran pernbuang tersier, saluran pernbuang sekunder dan saluran pernbuang primer. Jaringan pembuang tersier dimaksudkan untuk :

a. Mengeringkan sawah.

b. Mernbuang kelebihan air hujan. c. Mernbuang kelebihan air irigasi.

Saluran pernbuang kuarter menampung air langsung dari sawah di daerah atasnya atau dari saluran pernbuang di daerah bawah. Saluran pernbuang tersier menampung air buangan dari saluran pernbuang kuarter. Saluran pernbuang primer menampung dari saluran pernbuang tersier dan membawanya untuk dialirkan kernbali ke sungai.

II- 23 2.5.6. Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya serta untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain jalan inspeksi, tanggul, jernbatan penyebrangan, tangga mandi manusia, sarana mandi hewan serta bangunan lainnya.

2.6. Pengelolaan Irigasi

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petan. Pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan

II- 24 mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

Pengelolaan air irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal. Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik guna menunjang peningkatan pendapatan petani dengan mengatisispasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan insfrastuktur sesuai kebutuhan.

Waduk dukungan keandalan air irigasi yaitu pembanguan waduk dan atau waduk lapangan, pengendalian kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan pemanfaatan kembali air pembuangan/drainase air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kondisi ketersedian air terbatas bupati/walikota atau gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemenang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

II- 25 2.7. Evapotranspirasi

Evapotranspirasi merupakan proses penguapan yang terjadi dari permukaan bumi yang berasal dari air dan tanaman karena konsentrasi uap pada udara tipis dekat permukaan air atau tanah melebihi konsentrasi uap pada udara di atasnya. Perubahan besarnya ketersediaan air pada lahan ditentukan oleh adanya curah hujan serta laju evapotranspirasi. Hal tersebut terjadi karena adanya sirkulasi air di bumi yang berlangsung secara terus-menerus.

Evapotranspirasi merupakan 2 proses yang saling berhubungan antara evaporasi dan transpirasi. Dimana evaporasi adalah perpindahan uap air dari permukaan tanah ke atmosfer sedangkan transpirasi adalah perpindahan uap air melalui tumbuhan menuju atmosfer. Evapotranspirasi tanaman acuan (Eto) merupakan suatu hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap transport nutrien dan hasil metabolisme tanaman. Pada dasarnya proses evaotranspirasi ditentukan oleh gradient tekanan uap yaitu perbedaan tekanan uap di atas permukaan air atau tanah dengan tekanan uap atmosfer.

Dari beberapa rumus yang ada, Metode Penman yang sudah dimodifikasi sangat dianjurkan untuk digunakan Karena menggunakan banyak data meteorologi dan klimatologi diantaranya temperatur/suhu, sinar matahari, kelembaban, kecepatan angin dan letak lintang sehingga lebih akurat untuk digunakan dan biasanya metode penman modifikasi dilanjurkan pada daerah yang memiliki intensitas curah hujan sedang sampai tinggi seperti pada daerah sumatera, Kalimantan, jawa dan bali.

II- 26 Evapotranspirasi tanaman yang dijadikan acuan adalah rerumputan pendek dengan nilai koefisien reaksi adalah (albedo (α) 0,25). Dari harga evapotranspirasi yang diperoleh kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan air bagi pertumbuhan dengan menyertakan data curah hujan efektif. Berikut rumus penman modifikasi :

Eto = C.[w(0,75Rs-Rn

1)+(1-w).f(u).(ea-ed)]

Adapun langkah-langkah perhitungan metode penman modifikasi sebagai berikut :

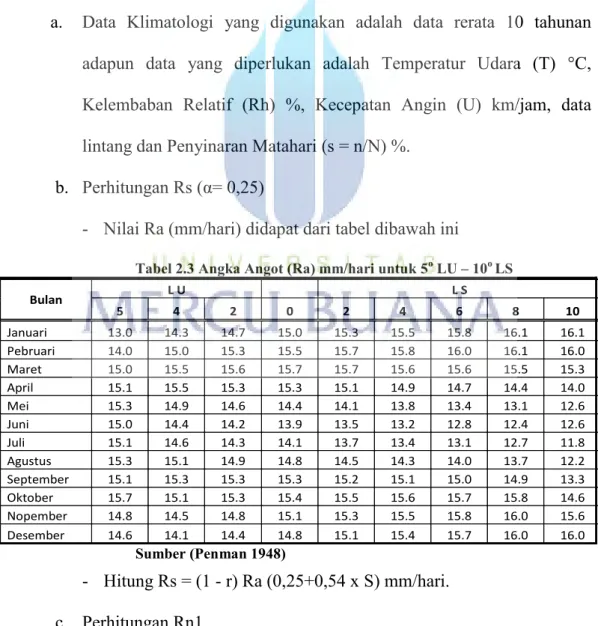

a. Data Klimatologi yang digunakan adalah data rerata 10 tahunan adapun data yang diperlukan adalah Temperatur Udara (T) °C, Kelembaban Relatif (Rh) %, Kecepatan Angin (U) km/jam, data lintang dan Penyinaran Matahari (s = n/N) %.

b. Perhitungan Rs (α= 0,25)

- Nilai Ra (mm/hari) didapat dari tabel dibawah ini

Tabel 2.3 Angka Angot (Ra) mm/hari untuk 5o LU – 10o LS

Bulan L U L S 5 4 2 0 2 4 6 8 10 Januari 13.0 14.3 14.7 15.0 15.3 15.5 15.8 16.1 16.1 Pebruari 14.0 15.0 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0 16.1 16.0 Maret 15.0 15.5 15.6 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.3 April 15.1 15.5 15.3 15.3 15.1 14.9 14.7 14.4 14.0 Mei 15.3 14.9 14.6 14.4 14.1 13.8 13.4 13.1 12.6 Juni 15.0 14.4 14.2 13.9 13.5 13.2 12.8 12.4 12.6 Juli 15.1 14.6 14.3 14.1 13.7 13.4 13.1 12.7 11.8 Agustus 15.3 15.1 14.9 14.8 14.5 14.3 14.0 13.7 12.2 September 15.1 15.3 15.3 15.3 15.2 15.1 15.0 14.9 13.3 Oktober 15.7 15.1 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 14.6 Nopember 14.8 14.5 14.8 15.1 15.3 15.5 15.8 16.0 15.6 Desember 14.6 14.1 14.4 14.8 15.1 15.4 15.7 16.0 16.0 Sumber (Penman 1948) - Hitung Rs = (1 - r) Ra (0,25+0,54 x S) mm/hari. c. Perhitungan Rn1

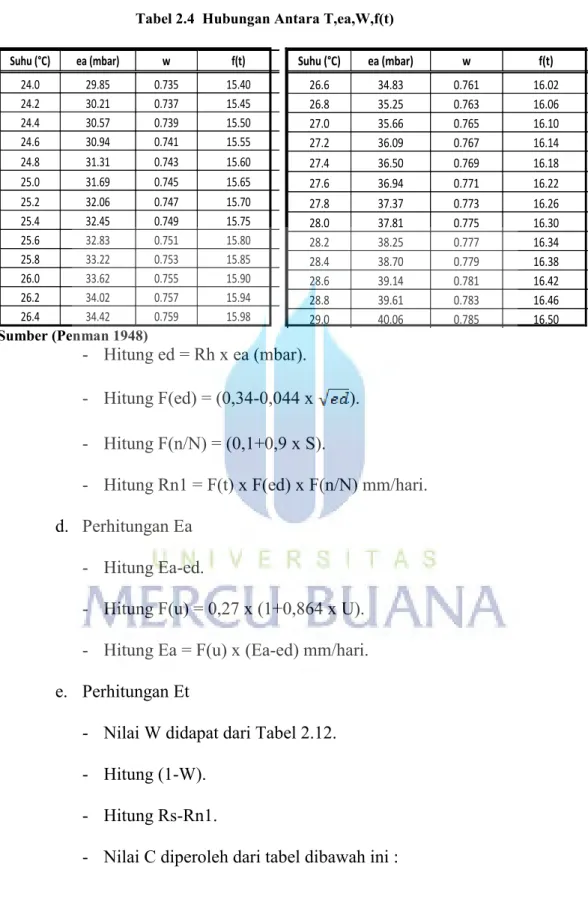

II- 27 - Nilai FT dan Ea (mbar) didapat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Hubungan Antara T,ea,W,f(t)

Suhu (°C) ea (mbar) w f(t) 26.6 34.83 0.761 16.02 26.8 35.25 0.763 16.06 27.0 35.66 0.765 16.10 27.2 36.09 0.767 16.14 27.4 36.50 0.769 16.18 27.6 36.94 0.771 16.22 27.8 37.37 0.773 16.26 28.0 37.81 0.775 16.30 28.2 38.25 0.777 16.34 28.4 38.70 0.779 16.38 28.6 39.14 0.781 16.42 28.8 39.61 0.783 16.46 29.0 40.06 0.785 16.50 Sumber (Penman 1948) - Hitung ed = Rh x ea (mbar). - Hitung F(ed) = (0,34-0,044 x ). - Hitung F(n/N) = (0,1+0,9 x S).

- Hitung Rn1 = F(t) x F(ed) x F(n/N) mm/hari. d. Perhitungan Ea

- Hitung Ea-ed.

- Hitung F(u) = 0,27 x (1+0,864 x U). - Hitung Ea = F(u) x (Ea-ed) mm/hari. e. Perhitungan Et

- Nilai W didapat dari Tabel 2.12. - Hitung (1-W).

- Hitung Rs-Rn1.

- Nilai C diperoleh dari tabel dibawah ini :

Suhu (°C) ea (mbar) w f(t) 24.0 29.85 0.735 15.40 24.2 30.21 0.737 15.45 24.4 30.57 0.739 15.50 24.6 30.94 0.741 15.55 24.8 31.31 0.743 15.60 25.0 31.69 0.745 15.65 25.2 32.06 0.747 15.70 25.4 32.45 0.749 15.75 25.6 32.83 0.751 15.80 25.8 33.22 0.753 15.85 26.0 33.62 0.755 15.90 26.2 34.02 0.757 15.94 26.4 34.42 0.759 15.98

II- 28

Tabel 2.5 Angka Koreksi bulanan Penman

Bulan C Bulan C Januari 1,04 Juli 0,9 Februari 1,05 Agustus 1 Maret 1,06 September 1,1 April 0,9 Oktober 1,1 Mei 0,9 Nopember 1,1 Juni 0,9 Desember 1,1

Sumber (Ir.Agus Suroso, MT)

- Hitung ETo = C x (W x (0,75 x Rs-Rn1)+(1-W) x F(u) x (ea-ed)). Eto : Evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari).

C : Angka koreksi bulanan penman (Tabel 2.13).

W : Faktor yang berhubungan dengan Temperatur (T) dan

elevasi daerah (Tabel 2.12).

Rs : Radiasi gelombang pendek dalam satuan evaporasi

Ra : Radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas luar

atmosfer (angka angot) yang dipengaruhi oleh letak lintang daerah (Tabel 2.11).

Rn1 : Radiasi bersih gelombang panjang.

f(t) : Fungsi suhu (tabel 2.12). f(ed) : Fungsi tekanan uap. f(n/N) : Fungsi kecerahan.

f(u) : Fungsi dari kecepatan angin.

U : Kecepatan angina.

(ea-ed): Perbedaan tekanan uap jenuh dengan uap yang sebenarnya.

Ed : Tekanan uap sebenarnya.

Rh : Kelembaban udara relative.

II- 29 2.8. Debit Andalan

Debit andalan pada umumnya dianalisis sebagai debit rata-rata periode 10 tahuan dengan mempertimbangkan air yang diperlukan dari sungai hilir pengambilan untuk menentukan areal persawahan yang dapat dialiri. Debit andalan (dependable flow) adalah debit minimum sungai yang sudah ditentukan untuk kebutuhan irigasi dimana debit minimum sungai dianalisis dari data debit harian sungai.

Pada penelitian ini digunakan analisis debit andalan metode FJ.Mock dengan konsep water balance yang berdasarkan pada daur hidrologi tahun 1973. Pada dasarnya metode DR FJ.Mock adalah analisis keseimbangan debit air bulannan berdasarkan pada data curah hujan setengah bulanan, evapotranspirasi, kelembaban tanah dan tampungan air tanah. Adapun prinsip dari metode FJ.Mock adalah hujan yang turun pada suatu daerah sebagian hilang akibat evapotranspirasi, sebagian langsung berubah menjadi direct run off dan sebagian lagi masuk ketanah atau terjadi infiltrasi. Dimana infiltrasi mula-mula menjenuhkan permukaan tanah lalu terjadi perkolasi air dan keluar sebagai base flow. Dapat kita lihat ketergantungan antara curah hujan yang turun dengan evapotranspirasi, infiltrasi dan total run off yang merupakan komponen dari debit.

Adapun data atau asumsi yang digunakan dalam perhitungan metode FJ Mock adalah :

1. Data curah hujan yang digunakan adalah data 10 tahunan dengan stasiun curah hujan yang dianggap dapat mewakili kondisi daerah tersebut. Adapun data yang diperlukan adalah

II- 30 a. R : Rata-rata curah hujan 10 tahunan.

b. n : Rata-rata jumlah hari hujan 10 tahunan.

2. Evapotranspirasi terbatas adalah evapotranspirasi aktual dengan membandingkan kondisi vegetasi dan permukaan tanah serta frekuensi curah hujan.

a. Evaportanspirasi (Eto) mengunakan metode penman yang sudah di modifikasi (mm/hari).

Eto = C.[w(0,75Rs-Rn1)+(1-w).f(u).(ea-ed)]

b. Faktor bukanan lahan yang digunakan adalah : - m 0 % untuk lahan dengan hutan lebat. - m 10-40% untuk lahan tererosi.

- m 30-50% untuk lahan pertanian diolah. c.

Keterangan :

ETo : Evapotranspirasi.

m : Koefisien yang tergantung jenis awan dan musim. n : Jumlah hari hujan bulanan rata-rata.

d. Limited Evapotranspirasi

3. Water Balance / water surplus adalah curah hujan yang telah mengalami evapotranspirasi dan mengisi soil storage. Water surplus secara langsung berpengaruh pada infiltrasi, perkolasi dan total run off yang merupakan komponen dari debit.

II- 31 b. Run Off Storm = 10% x R

c. Soil Storage (IS) =S= S - Run Off Storm d. Soil Moisture (SMS)

e. Water Surplus = S - Soil Storage Keterangan :

WS : Water Surplus.

R : Hujan bulan rata-rata.

E1 : Limited Evaporanspirasi.

ROF : Aliran air dipermukaan dengan asumsi kemiringan 10%

IS : Soil Storage.

SMS : Soil Moisture

Ada dua keadaan untuk menentukan SMS, yaitu: - SMS = 200 mm/bulan, jika (R – E1) ≥ 0

- SMS = SMS bulan sebelumnya + (R – E1), jika R – E1 < 0

4. Run Off Dan Ground Water Storage

a. Koefisien i didapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Koefisien run off dari berbagai kondisi wilayah tangkapan (DAS)

II- 32 b. Infiltrasi (I) = WS x i

c. Faktor resesi aliran tanah (K) didapat dari penjelasan berikut ini : - 0,5 untuk daerah tangkapan hujan normal atau biasa.

- 0,8 untuk daerah yang memiliki aliran menerus yang kecil. - 0,2 untuk daerah yang memiliki aliran menerus yang dapat

diandalkan.

d. Ground Water Storage (GS) = (0.5 x I x (1+K)) + (K x Gsom). e. ΔGS =GS – Gsom.

f. Base Flow (BF) = Infiltrasi – ΔGS.

g. Direct Run Off (DRO) = Water Surplus – Infiltrasi. h. Run Off (RO) = BF + DRO.

i. Luas DAS (Km2).

j. Debit Andalan = RO x Luas DAS x 1000 (m3/bln).

Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80% (Kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20%). Kemungkinan itu menggunakan perhitungan:

dengan :

P = probabilitas/kemungkinan debit terpenuhi 80% . m = urutan atau rangking besarnya debit.

II- 33 2.9. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. (Guna Darma, Irigasi dan Bangunan Air 1997). Kebutuhan air untuk keperluan irigasi secara garis besar dapat dibedakan secara 2 jenis yaitu ketersediaan air dilahan dan ketersediaan air dibangunan pengambilan (Direktoran Jendral Pengairan 1986). Ketersediaan air irigasi baik dilahan maupun di bangunan pengambilan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air irigasi yang diperlukan pada daerah irigasi yang ditinjau sesuai dengan luas areal dan pola tanam yang ada. Informasi ketersediaan air dibangunan pengambilan atau sungai diperlukan untuk mengetahui jumlah air yang dapat disediakan pada lahan yang ditinjau berkaitan dengan pengelolaan air irigasi.

2.9.1. Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang pada suatu daerah secara efektif dan secara langsung dapat digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Kriteria perencanaan irigasi mengusulkan hitungan curah hujan efektif berdasarkan data pengukuran curah hujan dengan panjang pengamatan 10 tahun.

Curah hujan efektif (Re) adalah bagian dari curah hujan total yang digunakan oleh akar-akar tanaman selama masa pertumbuhan. Besarmya curah hujan efektif dipengaruhi oleh :

II- 34 2. Laju pengurangan air genangan disawah yang harus

ditanggulangi.

3. Kedalaman lapisan air yang harus dipertahankan di sawah. 4. Cara pemberian air pada petak.

5. Jenis tanaman dan tingkat ketahanan tanaman terhadap kekurangan air.

Data curah hujan yang digunakan adalah data hujan rata-rata setengah bulanan yang terlampaui 80% berdasarkan data curah hujan yang ada. Hujan rancangan dengan probabilitas R50 dan R80 dapat diketahui dengan membuat rangking data curah hujan dari yang terkecil hingga data yang terbesar berdasarkan curah hujan pertahunnya. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui curah hujan efektif terletak pada tahun keberapa adalah sebagai berikut :

m = = Untuk Tanaman Palawija.

m = = Untuk Tanaman Padi.

Untuk tanaman curah hujan efektif dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Re = R80 x 0,7 Untuk Tanaman Padi. Re = R50 x 0,7 Untuk Tanaman Palawija. Keterangan :

Re : Hujan Efektif Tanaman (mm).

R80 : Hujan rancangan dengan probabilitas 80% untuk tanaman padi (mm).

II- 35 R50 : Hujan rancangan dengan robabilitas 50% untuk tanaman

palawija (mm).

2.9.2. Kebutuhan Air Selama Penyiapan Lahan

Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi, khususnya Pasal 36 yaitu “Air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya”.

Kebutuhan air selama masa penyiapan lahan/ lahan penyiapan ( Line Preparation) adalah pekerjaan sebelum tanah sawah digunakan untuk menanam, maka tanah harus disiapakan terlebih dahulu. Pekerjaan penyiapan lahan dilakukan supaya diperoleh tanah yang baik digunakan untuk penanaman, maka kebutuhan air selama penyiapan lahan harus diperhitungkan dengan baik.

Penyiapan lahan merupakan pekerjaan pengelolahan secara basah mulai dari pemberian air yang pertama, membersihkan jerami dan akar (akar sisa tanaman yang lalu) sampai tanah tersebut siap untuk ditanami. Tanah permukaan dibajak atau dicangkul sedalam 20-30 cm agar tanam menjadi lunak dan membalikan permukaan, kemudian digemburkan lalu dibuat rata dan siap untuk ditanami bibit padi yang diambil dari tempat persemaian.

Biasanya pengelolahan lahan dilakukan sebelum masa tanam padi sekitar 30-45 hari. Kondisi sosial dan tradisi yang ada serta ketersediaan tenaga kerja manusia, hewan atau traktor disuatu

II- 36 daerah sangat menentukan lamanya pengelolahan lahan. Pada umumnya periode yang diperlukan setiap petakan sawah untuk pengelolahan lahan dari mulai air diberikan sampai siap tanam adalah sekitar 30 hari sebagai suatu pegangan biasanya dilakukan 45 hari namun jika alat yang diperlukan tersedia dengan baik dan tanah merupakan jenis tanah yang basah (mengandung banyak air) maka jangka waktu dapat diperpendek menjadi 30 hari.

Faktor-faktor penting yang menentukan besarnya kebutuhan untuk penyiapan lahan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan dan jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan. Volume air yang diperlukan untuk pengelolahan lahan mencakup menjenuhkan tanah dan suatu lapisan genangan yang diperlukan segera setelah tanam.

Untuk tanah dengan tekstur berat tanpa rekatan keperluan air diambil sebesar 200 mm kemudian ditambah dengan 50 mm untuk penjenuhan, pelumpuran dan penggenagan segera setelah tanam maka jumlahnya menjadi 250 mm namun apabila lahan dibiarkan bera untuk waktu yang cukup lama sekitar 45 hari maka kondisi tanah akan retak-retak sehingga jumlah air yang diperlukan sekitar 300 mm.

Kebutuhan air selama penyiapan lahan dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Van De Goor dan Ziljstra (1968). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam lt/dt.

II- 37 Adapun langkah-langkah perhitungan lahan penyiapan sebagai berikut :

1. Urutkan nilai Evapotransirasi (Eto) berdasarkan jenis bulan pertahun dalam periode 10 pengamatan.

2. Eo adalah evaporasi air terbuka yang diambil = Eto x 1,1 selama penyaiapan laham (mm/hari).

3. Perkolasi (P) berdasarkan Direktorat jendral pengairan (1986) besar perkolasi adalah 2,0 mm/hari.

4. M adalah kebutuhan air untuk mengganti air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi disawah yang telah dijenuhkan. M = Eo + P (mm/hari).

5. K = M x (T/S)

6. T adalah jangka waktu penyiapan lahan (hari).

7. S adalah air yang dibutuhkan untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 mm.

8. Ir adalah kebutuhan air irigasi ditingkat persawahan (mm/hari).

.

Tabel 2.7 Koefisien Kebutuhan Air Irigasi Selama Penyiapan Lahan

M Eo + P

Mm/ hari S = 250 mm T = 30 hari S = 300 mm S = 250 mm T = 45 hari S = 300 mm

5,0 5,5 11,1 11,4 12,7 13,0 8,4 8,8 9,5 9,8 6,0 6,5 11,7 12,0 13,3 13,6 9,1 9,4 10,1 10,4 7,0 7,5 12,3 12,6 13,9 14,2 10,1 9,8 10,8 11,1 8,0 8,5 13,0 13,3 14,5 14,8 10,5 10,8 11,4 11,8 9,0 9,5 13,6 14,0 15,2 15,5 11,2 11,6 12,1 12,5 10,0 10,5 14,3 14,7 15,8 16,2 12,0 12,4 12,9 13,2 11,0 15,0 16,5 12,8 13,6

II- 38 2.9.3. Kebutuhan Air Untuk Konsumtif Tanaman

Kebutuhan air bagi tanaman (Etc / Etcorp) didefinisikan sebagai

Tebal air yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi suatu tanaman dimana evapotranspirasi adalah gabungan dari 2 proses yaitu evaporasi besarnya nilai evporasi dipengaruhi oleh iklim, variates, jenis dan umur tanaman sedangkan transpirasi adalah proses penguapan dari daun tanaman, tumbuh pada areal luas, pada tanah yang menjamin cukup lengas tanah, kesuburan tanah, dan lingkungan hidup tanaman cukup baik, sehingga secara potensial tanaman akan berproduksi secara baik. Dengan memasukan nilai efisiensi tanaman (Kc) maka dapat dihitung nilai penggunaan konsumtifnya dimana besarnya koefisien tanaman untuk setiap jenis tanaman berbeda-beda. Untuk menghitung besarnya kebutuhan air bagi tanaman (Etc) digunakan

Rumus sebagai berikut1 :

.

Keterangan :

ETc : Kebutuhan air bagi tanaman, mm/hari.

ET0 : Evapotranspirasi tetapan, mm/hari.

II- 39 2.9.4. Perkolasi

Air irigasi yang mengalir ke sawah sebagian hilang karena menguap dan sebagian lagi hilang karena meresap kedalam tanah. Masuknya air kedalam tanah disebut sebagai laju infiltrasi. Jumlah air yang masuk ke dalam tanah tiap satuan waktu disebut sebagai laju infiltrasi. Laju infiltrasi ditentukan oleh jenis permukaan tanah. Dari permukaan tanah air masuk kedalam tanah, mengisi rongga – rongga antara butir tanah tidak mampu lagi menampung air tanah mencapai kapasitas lapang (field capacity), maka air akan mengalir menuju zona jenuh air. Peristiwa inilah yang disebut dengan perkolasi. Jumlah air yang mengalir dari zona tidak jenuh air tiap satuan waktu disebut sebagai laju perkolasi.

Perkolasi merupakan gerakan air kebawah dari zona air tidak jenuh (daerah antara permukaan tanam sampai ke permukaan air tanah) ke dalam daerah yang jenuh (daerah dibawah permukaan air). Proses ini merupakan proses kehilangan air yang terjadi pada penanaman disawah. Adapun faktor yang mempengaruhi perkolasi adalah Tekstur Tanah, Premeabilitas tanah, Letak permukaan air tanah dan Tebal lapisan tanah bagian atas.

Daya infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum yang dimungkinkan ditentukan oleh kondisi permukaan termasuk lapisan atas tanah. Daya perkolasi adalah laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan besarnya dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam zona tidak jenuh air yang terletak antara permukaan tanah dengan

II- 40 permukaan air tanah. Daya perkolasi kecil akan terjadi dipermukaan air tanah yang terbentuk karena mengumpulnya air tanah diatas lapisan semi kedap air yang dinamakan perched groundwater table. Perkolasi mempunyai arti penting dalam teknik pengisian buatan ( artificial recharge ), yang memerlukan proses infiltrasi yang menerus.

Laju perkolasi sangat tergantung kepada sifat-sifat tanah seperti semakin besar tekstur tanah maka semakin besar angka perkolasinya, semakin besar permeabilitasnya maka semakin kecil angka perkolasinya, semakin tipis lapisan tanah bagian atas maka semakin kecil angka perkolasinya dan semakin dangkal air tanah maka semakin kecil angka perkolasinya hingga mencapai 1 - 3 mm/hari. Pada tanah-tanah yang lebih ringan, lalu perkolasi bias lebih tinggi. (Guna Darma, Irigasi dan Bangunan Air 1997).

Besarnya perkolasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tektus tanah (makin besar tekstur tanah maka makin besar angka perkolasinya), permeabilitas tanah, tebal lapisan tanah bagian atas dan letak permukaan air tanah. Berikut adalah tabel koefisien perkolasi :

Tabel 2.8 Koefisien Laju Perkolasi

II- 41 Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah dimana perembesan terjadi akibat meresapnya air melalui tanggul sawah guna menentukan laju perkolasi tinggi muka air harus diperhitungkan dengan baik apabila tidak diketahui sifat-sifat tanah yang dimilikinya maka berdasarkan Direktorat jendral pengairan (1986) besarnya laju perkolasi diasumsikan 2,0 mm/hari.

2.9.5. Pergantian Lapisan Air (WLR)

Penggantian lapisan air dilakukan selama 2 kali masing-masing 50 mm selama setengah bulan atau 15 harian, lama pengelolahan sawah diasumsikan 30 hari baik dengan tenaga kerbau atau traktor. maka diperoleh nilai WLR sebesar 3,33 mm/hari dari hasil perhitungan 50 mm/15 hari. Pergantian lapisan air selama 1 periode 3,33 mm/hari kemudian dilakukan 3 kali pegantian air karena bisa saja air tersebut sudah terserang hama oleh karena itu dilakukan 3 kali pergantian air supaya air yang diserap oleh tanaman adalah air yang jernih maka koefisiennya menjadi 1,11 mm/hari (Guna Darma, Irigasi dan Bangunan Air 1997).

2.9.6. Kebutuhan Air Sawah

Kebutuhan air untuk tanaman yaitu banyaknya air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk membuat jaring tanaman (batang dan daun) dan untuk diuapkan (evapotranspirasi), perkolasi, curah hujan, pengolahan lahan dan pertumbuhan tanaman. Banyaknya air disawah untuk tanaman padi dan palawija berbeda sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

II- 42

(𝑁𝐹𝑅=𝐸𝑇𝐶+𝑊𝐿𝑅+𝑃−𝑅e)

Untuk tanaman Padi.(NFR = Etc – Re) U

ntuk tanaman Palawija. Keterangan :NFR : Kebutuhan air untuk tanaman (mm/hari).

ETc : Evaporasi potensial (mm/hari).

WLR : Penggantian lapisan air (mm/Hari).

P : Perkolasi (mm/hari).

Re : Curah hujan efektif (mm/hari).

Suatu tetapan konversi keperluan air biasanya dinyatakan dengan mm/hari yang dapat dikonversi ke suatu debit kontinyu pada suatu areal yakni 1 l/det/ha = 8,64 mm/hari atau 1 mm/hari = 0,116 l/det/ha.

Syarat ketentuan Kebutuhan air di sawah netto NFR (net field requirement) adalah jika nilai NFR 0 atau < 0 berarti curah hujan efektif masih mampu memenuhi kebutuhan air sawah sehingga tidak membutuhkan air irigasi tetapi apabila nilai NFR > dari pada debit sungai berarti debit tidak dapat memenuhi untuk dilakukan penanaman maka perlu dirubah pola tanamnya atau jika tidak memungkinkan maka biarkan saja bera.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memperoleh nilai kebutuhan air disawah :

1. Tentukan rencana awal masa tanam sesuai dengan jenis tanam pada perhitungan pengunaan konsumtif.

II- 43 2. Masukan nilai Etc setengah bulanan atau ( minggu ke 1 dan

minggu ke 2 ) sesuai dengan perhitungan.

3. Hitung nilai WLR 50 mm dibagi dengan waktu setengah bulanan adalah 50/15 = 3,33 mm/hari kemudian dibagi lagi dengan 3 kali pergantian air maka 1,10 mm/hari.

4. Masukan nilai perkolasi (P) sesuai dengan ketentuan.

5. Masukan nilai LP(Line Preparation) sesuai dengan bulan yang digunakan untuk penyaiapan lahan.

- Tentukan nilai ratio penyiapan lahan yang merupakan perbandingan dari harga total penyiapan lahan dibagi dengan jumlah penyiapan lahan yang merupakan periode 15 harian. Misalnya 1 diasumsikan penyiapan lahan sebanyak 100 % jadi 1/3 = 0,33 ratio yang digunakan.

- Kemudian hitunglah kebutuhan air untuk penyiapan lahan dengan cara mengalikan nilai Ir dengan ratio penyiapan lahan.

6. Hitunglah ratio luas tanaman yang merupakan perbandingan antara luas lahan yang sudah ditanami dengan luas total. Untuk lokasi yang terisi penuh dengan tanaman maka nilainya 1, lokasi yang hanya ada setengah tanaman nilainya 0,5 dan lokasi yang tidak ada tanamannya seperti LP nilainya 0. 7. Total ratio merupakan penjumlahan antara kebutuhan air untuk

II- 44 8. Masukan nilai Re (Curah Hujan Efektif) setengah bulanan atau 15 harian kemudian kalikan dengan total ratio sehingga nilai Re yang digunakan adalah Re x total ratio.

9. Hitung nilai NFR untuk penyaiapan lahan = (Ir x Ratio)-Re 10. Hitung nilai NFR untuk Padi = Etc+WLR+P-Re dan hitung

NFR untuk Palawija = Etc-Re (mm/hari). Nilai NFR tersebut dikonversi kedalam (ltr/dtk/hektar) dengan koefisien 0,116 atau 8,64 x Nilai NFR Padi/Palawija.

11. Masukan nilai Debit andalan (ltr/dtk/hektar).

12. Bandingkan antara nilai NFR (air yang dibutuhkan) dengan nilai Debit Andalan apakah air yang tersedia memenuhi untuk dilakukan penanaman atau tidak.

13. Lakukan kesimpulan data kebutuhan air sawah untuk mengetahui jenis tanaman dan lahan penyiapannya.

2.9.7. Efisiensi Irigasi (EI)

Efisiensi irigasi adalah angka perbandingan dari jumlah air irigasi nyata yang terpakai untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman dengan jumlah air yang keluar dari pintu pengambilan (intake). Efisiensi irigasi merupakan faktor penentu utama dari unjuk kerja suatu sistem jaringan irigasi. Efisiensi irigasi terdiri atas efisiensi pengaliran yang pada umumnya terjadi di jaringan utama dan efisiensi di jaringan sekunder yaitu dari bangunan pembagi sampai petak sawah (Direktorat Jenderal Pengairan, 1986).

II- 45 Besarnya efisiensi irigasi tergantung dari besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran pembawa, mulai dari bendung sampai petak sawah. Kehilangan air tersebut disebabkan karena penguapan, perkolasi, kebocoran dan sadap liar. Besarnya angka efisiensi tergantung pada penelitian lapangan pada daerah irigasi.

Efisiensi irigasi didasarkan asumsi sebagian dari jumlah air yang diambil akan hilang baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan air yang diperhitungkan untuk operasi irigasi meliputi kehilangan air di tingkat tersier, sekunder dan primer. Besarnya masing-masing kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjang saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan air tanah.

Efisiensi Irigasi adalah angka perbandingan jumlah debit air irigasi terpakai dengan debit yang dialirkan dinyatakan dalam (%) dengan maksud seperempat atau sepertiga dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air tersebut sampai disawah yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi,evaporasi dan perkolasi. Adapun pembagian efisiensi irigasi adalah sebagai berikut :

1. Saluran tersier kehilangan air 20% sehingga efisiensi 80% 2. Saluran sekunder kehilangan air 10% sehingga efisiensi 90% 3. Saluran utama/primer kehilangan air 10% sehingga efisiensi

90%

Efisiensi secara keseluruhan dihitung sebagai berikut = efisiensi jaringan tersier 80% x efisiensi jaringan sekunder 90% x efisiensi

II- 46 jaringan primer 90% sehingga efisiensi secara keseluruhan adalah 65%. Secara matematis hubungan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan air irigasi di atas dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut :

Keterangan :

KAI : Kebutuhan air irigasi/ Jumlah air yang dibutuhkan diintake (ltr/dtk/hektar).

NFR : Kebutuhan air sawah (ltr/dtk/hektar). Ei : Efisiensi irigasi (65 %).

2.9.8. Kebutuhan Air Irigasi Untuk Padi

Tanaman padi membutuhkan air dengan volume yang berbeda untuk setiap fase pertumbuhannya. Variasi kebutuhan air tergantung pada variates padi dan sistem pengelolahan lahan sawah. Kebutuhan air untuk tanaman padi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyiapan lahan.

2. Penggunaan Konsumtif. 3. Perkolasi dan rembesan. 4. Pergantian lapisan air. 5. Efisiensi Irigasi.

Sifat tanaman Padi adalah pada waktu pengelolaan dan pertumbuhan memerlukan banyak air namun pada saat berbunga

II- 47 diharapkan hujan tidak banyak agar bunga padi tidak rusak dan padi tumbuh dengan baik.

Pengelolahan tanah untuk tanaman padi dilakukan pada masa penyiapan lahan, Pelaksanaanya dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan cara tradisional dan cara modern.

- Pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional yaitu dengan alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul, bajak dan garu yang semuaya dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh binatang misalnya, kerbau dan sapi.

- Pengolahan tanah sawah dengan cara modern yaitu dilakukan dengan mesin. Dengan traktor dan alat-alat pengolahan tanah yang serba dapat kerja sendiri.

Sebelum tanah sawah dicangkul harus dibersihkan terlebih dahulu dari jerami-jerami atau rumput-rumput yang ada. Dikumpulkan di satu tempat atau dijadikan kompos. Sebaiknya jangan dibakar, sebab pembakaran jerami itu dapat menghilangkan zat nitrogen yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Sawah yang akan dicangkul harus digenagi air terlebih dahulu agar tanah menjadi lunak dan rumput-rumputnya cepat membusuk. Pekerjaan pencangkulan ini dilanjutkan pula dengan perbaikan pematang-pematang yang bocor. Sebelum pembajakan, sawah, sawah harus digenangi air lebih dahulu. Pembajakan dimulai dari tepi atau dari tengah petakan sawah yang dalamnya antara 12-20 cm. tujuan pembajakan adalah mematikan dan membenamkan rumput dan

II- 48 membenamkan bahan-bahan organis seperti : pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos sehingga bercampur dengan tanah. Selesai pembajakan sawah digenagi air lagi selama 5-7 hari untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan melunakan bongkahan-bongkahan tanah.

Koefisien tanaman (Kc) adalah pengaruh dari watak tanaman

terhadap kebutuhan air bagi tanaman. Pemilihan harga Kc

didasarkan pada watak tanaman, waktu tanam, usia tanaman dan kondisi iklim pada umumnya. Nilai Kc untuk tanaman padi dapat

menggunakan Tabel di bawah ini :

Tabel 2.9 Harga Koefisien Tanaman (Kc) Padi

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 -1,10 1,10 1,05 1,05 0,95 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,05 0,95 0,00 1,25 1,12 0,00 1,20 1,27 1,33 1,30 1,30 0,00 0,00 Bulan Ke 1,20 1,20 1,32 1,35 1,40

Variasi Biasa Variasi Unggul

Nedeco/prosida FAO

Variasi Biasa Variasi Unggul

Sumber (Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010, 1985)

2.9.9. Kebutuhan Air Irigasi Untuk Palawija

Tanaman palawija sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Tanaman ini biasanya digunakan dalam rotasi tanam, sehingga tanah tetap terjaga kesuburannya. Palawija merupakan salah satu komponen dalam melakukan rotasi tanaman. Tanaman palawija mampu menghemat air, sehingga tidak

II- 49 membebankan irigasi sungai. Kebutuhan air pada tanaman palawija tidak sebanyak air yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

Sifat tanaman palawija adalah pada waktu pengelolaan memerlukan air lebih sedikit dari pada padi dan pada waktu pertumbuhan memerlukan sedikit air bahkan diharapkan tidak turun hujan agar palawija tumbuh dengan baik.

Tanaman palawija umumnya ditanam pada musim tanam ketiga pada lahan sawah beririgasi atau masa tanam kedua atau masa tanam ketiga pada lahan sawah tadah hujan. Secara umum tanaman palawija memerlukan air 100-200 mm perbulan. Namun jumlah ini bervariasi menurut jenis dan fase tanaman, distribusi ukuran pori tanah, kesuburan tanah dan pengelolahan tanah.

Tabel 2.10 Harga Koefisien Tanaman (Kc) Palawija

II- 50

Tabel 2.11 Harga Koefisien Tanaman (Kc) Tebu

Sumber (Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010, 1985)

2.10. Pola Tanam

Pengaturan pola tata tanam adalah kegiatan mengatur awal masa tanam, jenis tanaman dan varitas tanaman dalam suatu tabel perhitungan. Tujuan utama dari penyusunan pola tanam adalah untuk mendapatkan besaran kebutuhan air irigasi pada musim kemarau sekecil mungkin. Di dalam penyusunan pola tata tanam dilakukan simulasi penentuan awal tanam. Dari alternatif tersebut dipilih alternatif yang “kebutuhan air irigasi” nya paling rendah.

Rencana pola tata tanam dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengunaan air serta menambah intensitas luas tanam. Suatu daerah irigasi pada umumnya memiliki pola tanam tertentu. Pemilihan pola tanam ini didasarkan pada sifat tanaman hujan dan kebutuhan air. Setelah diperoleh kebutuhan air untuk pengelolaan lahan dan pertumbuhan kemudian dicari besarnya kebutuhan air untuk irigasi berdasarkan pola tanam dan rencana tata tanam dari daerah yang bersangkutan.

II- 51 Penyusunan pola tata tanam didasarkan pada tengah bulanan atau tiap 15 harian artinya besaran-besaran yang ikut di dalam perhitungan dihitung selama 15 harian ditandai dengan adanya angka I dan II yang dimaksudkan minggu pertama dan minggu kedua.

Penyusunan pola tanam dilakukan selama 1 tahun dengan disisipi 1 musim untuk tanaman palawija hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai serangan hama pada tanaman padi serta memberi kesempatan tanah untuk memulihkan unsur-unsur haranya setelah berturut-turut ditanami padi. Notasi pola tanam dibuat miring-miring dimaksudkan bahwa penanaman untuk seluruh areal persawahan tidak dilakukan sertak melainkan bertahap dan berperiode setengah bulanan sehingga dapat disusun waktu penyaiapan lahan (Line Preparation)nya.

Tabel 2.12 Pola Tanam

Ketersediaan air untuk jaringan irigasi Tersedia air cukup banyak

Tersedia air dalam jumlah yang cukup Daerah yang cendrung kekurangan air

PADI-PADI-PALAWIJA PADI-PADI-BERA

PADI-PALAWIJA-PALAWIJA PADI-PALAWIJA-BERA PALAWIJA-PAD-BERA

Pola tanam dalam 1 tahun

2.10.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tanam sebagai berikut : 1. Topografi

Merupakan letak atau ketinggian lahan dari permukaan air laut, yang berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban udara dimana keduanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

II- 52 2. Iklim

Keadaan pada musim hujan dan musim kemarau akan berpengaruh pada persediaan air untuk tanaman dimana pada musim hujan persediaan air untuk tanaman berada dalam jumlah besar begitu juga sebaliknya pada musim kemarau persediaan air akan menurun.

3. Debit/Ketersediaan air yang tersedia

Debit air pada musim hujan akan lebih besar dibandingkan pada musim kemarau sehingga harus diperhitungkan apakah debit pada saat itu mencukupi atau tidak apabila akan ditanam suatu jenis tanaman tertentu.

4. Sosisal ekonomi

Dalam usaha pertanian faktor ini merupakan faktor yang sulit untuk dirubah, sebab berhubungan dengan kebiasaan petani dalam menanam suatu jenis tanaman.

2.10.2. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pola tanam sebagai berikut :

1. Awal Tanam

Wilayah Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oleh karena itu dalam pola tata tanam awal tanam merupakan hal yang penting untuk direncanakan. Pada awal tanam, biasanya musim hujan belum turun sehingga persediaan air relatif kecil. Untuk menghindari kekurangan air,

II- 53 maka urutan tata tanam pada waktu penyiapan lahan diatur sebaik-baiknya.

2. Jenis tanaman

Setiap jenis tanaman mempunyai tingkat kebutuhan air yang berdeda-beda. Oleh karena itu jenis tanaman yang diusahakan harus diatur agar kebutuhan air dapat terpenuhi.

a. Tanaman padi

Padi merupakan tanaman yang memerlukan banyak air selama pertumbuhannya. Perkiraan kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 4 kali kebutuhan air untuk tanaman palawija.

b. Tanaman tebu

Selain tanaman padi, tanaman lain yang perlu diperhatikan dalam hal pengairan adalah tanaman tebu. Tanaman tebu diberi air secukupnya pada musim kemarau tetapi tebu tidak perlu diairi pada musim hujan. Perkiraan kebutuhan air untuk tanaman tebu adalah 1,5 kali kebutuhan air untuk tanaman palawija.

c. Tanaman palawija

Yang termasuk dalam tanaman palawija antara lain: jagung, kedelai, tembakau, kapas, cabe, kacang dan lain-lain. Tumbuhan tersebut biasanya ditanam dalam musim kemarau dan tidak membutuhkan banyak air. Kebutuhan air untuk tanaman palawija adalah 0,2- 0,25 l/dtk/ha.

II- 54 3. Luas areal

Semakin luas areal persawahan yang diairi, maka kebutuhan air irigasi semakin banyak. Pengaturan luas tanaman akan membatasi besarnya kebutuhan air tanaman. Pengaturan ini hanya terjadi pada daerah yang airnya terbatas. Luas tanam juga mempengaruhi besarnya intensitas tanam. Intensitas tanam adalah perbandingan antara luas tanam per tahun dengan luas lahan.

4. Debit yang tersedia

Apabila debit yang tersedia cukup besar, maka hampir semua jenis tanaman dapat dipenuhi kebutuhannya sehingga pada umumnya pemberian air dapat dilakukan terus menerus. Penentuan jenis pola tata tanam disesuaikan dengan debit air yang tersedia pada setiap musim tanam.

2.10.3. Macam-macam jenis pola tanam 1. Monokutur

Suatu usaha pengolahan tanah pada suatu lahan pertanian dengan tujuan membudidayakan satu jenis tanaman dalam waktu satu tahun. Misalnya pada suatu lahan hanya ditanami padi sampai tiga musim tanam (selama satu tahun).

Pemilihan pola tanam monokultur sangat dipengaruhi oleh tujuan suatu usaha tani dan juga keberadaan akan faktor-faktor pertumbuhan khususnya air. Penanaman monokultur akan lebih mudah dan murah dalam perawatan karena hanya ada satu

II- 55 tanaman. Kemudahan dan kemurahan ini akan semakin mengefektif dan mengefisienkan proses produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan suatu usaha tani. Pada suatu lahan dengan irigasi teknis yang memadai biasanya menggunakan pola tanam monokultur padi karena padi adalah makanan pokok bagi penduduk di Indonesia selain itu padi merupakan salah satu komoditas yang harganya tidak terlalu fluktuatif seperti komoditas yang lainnya. Disamping itu padi adalah salah satu tanaman yang tahan terhadap genangan air sehingga menjadi primadona pada lahan sawah yang irigasinya baik (air tersedia sepanjang tahun).

Kelebihannya adalah dapat mengintensifkan suatu komoditas pertanian serta lebih efisien dalam pengelolaan yang nantinya diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan Kelemahannya adalah perlunya mendapatkan input yang banyak agar didapatkan hasil yang banyak dan dapat menyebabkan meledaknya populasi hama yang membuat berkurangnya hasil pertanian. Kerugian lain adalah tidak adanya nilai tambah komoditas lain karena tidak adanya komoditas lain yang ditanam bersama dengan komoditas utama.

II- 56 2. Polikultur

Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan pertanian dalam waktu satu tahun bisa dalam satu waktu dan dalam beberapa waktu dalam satu tahun. Dalam satu waktu contohnya adalah penanaman jagung bersamaan dengan kacang tanah dalam satu lahan sedangkan dalam beberapa waktu misalnya penanaman padi pada musim pertama kemudian dilanjutkan penanaman jagung pada musim kedua dan seterusnya.

Pemilihan pola polikultur dipengaruhi oleh aspek lingkungan seperti ketersediaan air dan aspek sosial ekonomi dimana masyarakat sebagai pelaku usaha tani. Umumnya, pada daerah pertanian yang curah hujan tidak merata sepanjang tahun dan irigasi teknis tidak tersedia, pola yang digunakan adalah pola polikultur karena kebutuhan air untuk setiap jenis tanaman sangat beragam sehingga curah hujan yang tidak merata mungkin tidak akan mencukupi kebutuhan air untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi oleh karena itu untuk meminimalisir gagal panen maka pada musim hujan sangat minim lahan ditanami dengan tanaman palawija yang hanya membutuhkan sedikit air. Menanam lebih dari satu jenis tanaman menjadi semacam menjadi penjamin untuk tetap mendapatkan hasil panen. Ketika salah satu komoditas tidak bisa