SKRIPSI

TINDAKAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DALAM MENANGGULANGI BERKURANGNYA

TANAH PERTANIAN DI KOTA DENPASAR

I GEDE RENDY PURNAMA PUTRA DARMADA

NIM. 1016051153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

ii

DALAM MENANGGULANGI BERKURANGNYA

TANAH PERTANIAN DI KOTA DENPASAR

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

I GEDE RENDY PURNAMA PUTRA DARMADA NIM. 1016051153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

iii Lembar Persetujuan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING PADA TANGGAL 17 DESEMBER 2015

Pembimbing I,

Prof. Dr. Ibrahim R, SH.MH

Pembimbing II,

iv

PADA TANGGAL : 11 Januari 2016

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor : 1212/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal : 28 Desember 2015

Ketua : Prof. Dr. Ibrahim R.,SH.,MH (………)

Sekertaris : I Nengah Suharta , SH.,MH (………)

Anggota: 1.

2.

Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH

Dr. Made Gede Subha Karma Resen, SH.,M.kn

(………)

v

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakkan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan

Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Tidak terdapat

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

perguruan tinggi manapun, dan sepanjang ilmu pengetahuan penulis juga

tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan

oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan

disebutkan dalam daftar bacaan.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti

merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain

dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan

hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum

yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai

pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak

manapun.

Denpasar, Desember 2015 Yang menyatakan,

vi

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas

rahmatNya skripsi penulis yang berjudul “Tindakan Pemerintah Dalam

Menanggulangi Berkurangnya Tanah Pertanian Di Kota Denpasar” diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil karya ini masih terdapat

banyak kekurangan, baik dalam isi maupun tehnik penulisa nnya, karena

terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Sekalipun

demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini memenuhi kriteria

sebagai sya untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan,

nasehat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan

ini dengan segala kerendahan hati penulis menyamipaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Waircana, S.H.,M.H, Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, S.H.,M.H, Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

3. Bapak Wayan Bela Siki Layang, S.H.,M.H, Pembantu Dekan II

vii

4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H, Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

5. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

6. Bapak A.A. Oka Parwata, S.H, M.Si, Ketua Program Ekstensi Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

7. Bapak Prof. Dr. Ibrahim R, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I yang

telah dengan sabar dan meluangkan waktunya memberikan bimbingan

hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapa I Nengah Suharta, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang

dengan sabar dan tidak henti-hentinya memberikan arahan dan

masukan, serta mencurahkan ilmunya hingga terselesaikannya skripsi.

9. Bapak Dr. I Wayan Novy Purwanto, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing

Akademis yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab

membimbingg peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah

banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

11. Pimpinan dan Staf Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan administrasi

viii

dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak -pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungan,

partisipasinya, dan doa yang selalu menyertai hingga skrips i ini dapat

terselesaikan. Skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya, mohon

mendapat koreksi, kritik, atau saran, untuk menjadikan skripsi ini lebih

baik dan dapat bermanfaat.

Denpasar, Desember 2015

ix ABSTRAK:

Alih fungsi lahan di Indonesia terjadi dalambentuk berubahnya lahan

pertanian yang kemudian beralih menjadi lahan non-pertanian. Kejadian

demikian terjadi pula di Bali khususnya kota Denpasar yang merupakan

Ibu kota Provinsi Bali. Terkait dengan pertanahan serta alih fungsi l ahan

dapat diamati bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang

mengaturantara lain Pasal 33 (3) UUD 1945 diatur tentang kewajiban

negara untuk mengatur bumi, air termasuk tanah yang menguasai hajat

hidup orang banyak, Undang- undangNomor 41 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang -undang No

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian

dalam skala daerah terdapat Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011

tentang RTRW Kota Denpasar. Terdapat beberapa produk hukum yang

mengatur tentang penggunaan tanah namun data Badan Pusat Satatistik

mencatat terjadi pengurangan lahan pertanian di Denpasar dalam kurun

waktu beberapa tahun terakhir. Kiranya berbagai tindakan sebagai upaya

penanggulangan berkurangnya tanah di Kota Denpasar perlu dilakukan

olehsemua pihak termsuk Pemerintah Kota Denpasar.

x

Land conversion in Indonesia occurred in the form of changes in agricultural land which then turned into a non-agricultural land. Thus incident also occurred in Bali, especially Denpasar which is the capital of the province of Bali. Linked to land and land use can be observed that there are rules and regulations that govern, among others, Article 3 3 (3) UUD 1945 is set on the obligation of the state to regulate the earth, including ground water that dominate the life of many, Law Number 41 2009 on the Protection of Agricultural Land Husbandry, Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation - the Agrarian, then the regional scale there are Regional Regulation No. 27 Year 2011 on Spatial Denpasar. There are several laws regulating the use of land but the Central Bureau Satatistik noted a reduction in agricultural land in London within the last few years. Presumably the various actions for the reduction of the reduced ground in Denpasar needs to be done by all parties including the Government of Denpasar.

xi DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR ... i

SAMPUL DALAM ... . . ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

xii

1.8.4 Teknik pengumpulan bahan penelitian ... 25

1.8.5 Teknik analisis bahan hukum ... 26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TATA RUANG 2.1 Pengertian Pemerintah ... 28

2.2 PengertianTindakan Pemerintah ... 34

2.3 Konsep Kewenangan ... 39

2.4 Konsep Penataan Ruang ... 41

2.5 Pengertian Tanah Pertanian ... 44

BAB III PENGATURAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA DENPASAR 3.1 Dasar Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Kota Denpasar .... 48

3.2 Perlindungan Lahan Pertanian Kota Denpasar ... 56

BAB IV HAMBATAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA DENPASAR 4.1 Hambatan Perlindungan Lahan Pertanian di Kota Denpasar ... 62

4.1.1 Penghambat Yuridis ... 62

xiii

4.2 Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Perlindungan

Lahan Pertanian ... 68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ... 74

5.2 Saran ... 75

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya

bermata pencaharian di bidang pertanian, sebenarnya negara ini diuntungkan karena

dikaruniai kondisi alam yang mendukung sehingga bisa menanam sepanjang tahun.

Sumber daya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi

negara yang makmur dan tercukupi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya.

Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran

sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara.

Sebagai negara agraris, Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam

untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakatnya dan memiliki peran yang sangat

penting, karena Setelah kemerdekaan tahun 1945 menghadapi masalah mendasar di

bidang hukum pertanahan, yaitu terdapatnya masalah kepemilikan tanah yang tidak

proporsional dan kebutuhan tanah pertanian yang meningkat terus di dorong oleh

pertambahan penduduk. Bali sebagai salah satu daerah sektor pertanian yang cukup

luas dan selama ini sangat banyak potensi sumberdaya alamnya tentu dikenal sebagai

daerah yang sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam pembangunan dan dari

sektor ini pulalah Bali dikenal sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Dalam

Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 (3)

2

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, disini

jelas tersirat bahwa termasuk juga lahan pertanian seharusnya mendapatkan

perlindungan dari Negara, selain karena fungsinya sebagai sumber pangan bagi

masyarakat, juga merupakan mata pencaharian penduduk. Selain itu masyarakat bali

juga memiliki organisasi tradisional pertanian yakni subak. Dalam Pasal 18B (2)

UUD 1945 disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan

-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” jelas Subak sebagai salah

satu bentuk organisasi tradisional yang merupakan bentuk kesatuan masyarakat

hukum adat harus mendapatkan perlindungan oleh Negara.

Tindakan alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya

manusia di dunia dengan mengenal bermacam-macam sesuatu yang di kehendaki

demi mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang,

dan sebagainya. Namun kebutuhan itu terus meningkat seiring dengan bertambahnya

populasi manusia. Oleh karenanya dengan kebutuhan ini berarti menghendaki lebih

banyak lagi lahan pertanian yang perlu dirubah baik fungsi, pengelolaan sekaligus

menyangkut kepemilikannya.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan

hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib

menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta

tanah non-pertanian merupakan fenomena yang sering terjadi. Pertumbuhan suatu

kota, yang berakibat pada peningkatan kebutuhan tanah akan membawa implikasi

terhadap semakin pesatnya aktivitas ekonomi di luar bidang pertanian. Sejalan

dengan hal tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pola aktivitas

manusia yang menutup ruang untuk bergerak berakibat pada pergeseran perubahan

lahan. Pertanian adalah main sector yang menompang perekonomian di provinsi Bali.

Pembangunan yang berkembang pesat terutama di sektor pariwisata

menyebabkan peralihan fungsi tanah pertanian tidak bisa di hindari. Alih fungsi tanah

yang berakibat berkurangnya luas sawah terjadi hapir di semua kecamatan di kota

Denpasar dengan laju yang cukup pesat.Indonesia menganut pola pembangunan

berkelanjutan sustainable development. Batasan pengertian tentang pembangunan

berkelanjutan telah dikemukakan dengan jelas oleh Brundtland yang menyebutkan

bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang mampu memenuhi

kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam

memenuhi kebutuhan mereka.”1

Kemajuan pesat yang telah dicapai Bangsa Indonesia dalam bidang industri,

jasa dan properti tidak sebanding dengan perkembangan dalam sektor pertanian.

Salah satu penyebabnya adalah karena tanah pertanian (lahan pertanian) yang

menjadi tempat gantungan hidup dan sumber penghidupan petani sebagian besar

dikonversi menjadi lahan industri dan lahan perumahan yang praktis membutuhkan

1

4

ketersediaan tanah yang tidak sedikit. Disamping itu masih banyak terdapatnya

kepemilikan tanah yang tidak proporsional karena sebagian besar tanah-tanah

pertanian dimiliki oleh penguasa absentee yang berdomisili di kota-kota atau di

tempat lain jauh dari tanah miliknya dengan cara mengupayakan multi identitas, tidak

saja pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan tetapi juga adanya pemilikan di luar

kabupaten, sehingga banyak pemilik tanah yang tidak mengerjakan atau

mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian miliknya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dimaksudkan untuk secara

langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan bagi terwujudnya hak-hak

baik bagi orang perorangan maupun kelompok, namun demikian dalam kenyataan

tidak semua peraturan perundang-undangan mendukung tujuan tersebut, bahkan

mungkin bertentangan dengan semangat. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat (UUPA) yang

diterbitkan dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sejak semula berciri populis. “Sebagai

Undang-Undang nasional pertama yang dihasilkan 15 (lima belas) tahun setelah

kemerdekaan RI, ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Pokok

Agraria merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila.”2

Dalam perjalanan waktu terjadi pergeseran kebijakan pertanahan dari yang

semula berciri populis kearah kebijakan yang cenderung prokapital yang terjadi

2

karena pilihan orientasi kebijakan ekonomi, terutama sejak tahun 1970-an. Pada awal

berlakunya UUPA sudah mulai terasa adanya gejala ketimpangan pemilikan dan

penguasaan tanah. Perbandingan antara ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam

yang langka di satu sisi, dan pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai

pemenuhan kebutuhannya akan tanah di sisi lain, tidak mudah dicari titik temunya.

Tanah pertanian merupakan bagian dari penataan ruang kota dengan tujuan

pendukung bagi perekonomian Bali. Tanah pertanian membuat perkotaan menjadi

seimbang antara alam dan lingkungan hidup yang berguna untuk kepentingan

masyarakat. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana

pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan Bali pada umumnya terhadap pertanian

tersebut, dirasa sulit untuk mencapai swasembada pangan, melihat laju alih fungsi

tanah pertanian yang tinggi tiap tahunnya dan kurangnya ruang terbuka hijau dapat

dipastikan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan

perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih tidak dapat seimbang antara

dan lingkungan hidup.

Kepemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian saja melainkan juga

bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di

dalamnya untuk keperluan-keperluan kawasan industri dan pabrik maupun dipakai

sebagai pemukiman. Dilema yang dihadapi tentang peruntukan lahan pada sektor

pertanian seringkali bersaing dengan sektor lain seperti industri, pemukiman dan

6

masalah yang rumit. Di mana menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi,

demografi, hukum, politik, dan sosial. Bahkan kerumitan itu akan bertambah dengan

keterkaitkannya dengan aspek-aspek teknis seperti agronomi, ekologi, dan lain

sebagainya.

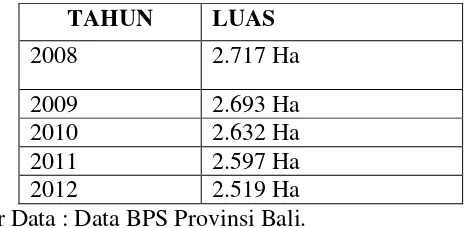

Tabel pengurangan luas lahan pertanian di Kota Denpasar.

TAHUN LUAS

Sumber Data : Data BPS Provinsi Bali.

Dari gambaran tabel tersebut di atas dapat diketahui terjadi pengurangan luas

lahan pertanian yang signifikan di wilayah Kota Denpasar. Di mana pengurangan ini

terjadi terus menerus setiap tahunnya, padahal pemerintah Kota Denpasar sudah

mengatur perlindungan lahan pertanian ini dalam bentuk Peraturan Daerah tentang

RTRW Kota Denpasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka adanya penelitian ini dimaksud

untuk menentukan apakah faktor-faktor penyebab tanah pertanian berkurang dan

bagaimanakah pelaksanaan dan penerapan ketentuan tentang peraturan peruntukan

lahan untuk pertanian, yang setiap tahun mengalami pengurangan di kota Denpasar.

Sehingga penelitian ini mengetengahkan judul “TINDAKAN PEMERINTAH KOTA

DENPASAR DALAM MENANGGULANGI BERKURANGNYA TANAH

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan ketentuan peruntukan tanah pertanian yang

mengalami pengurangan?

2. Apakah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tanah pertanian di

Kota Denpasar berkurang?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini terbatas pada faktor penyebab

yang mempengaruhi tanah pertanian berkurang di kota Denpasar. Selain itu dibatasi

juga pada tindakan Pemerintah kota Denpasar dalam menanggulangi berkurangnya

tanah pertanian di kota Denpasar. Berbagai permasalahan yang timbul didalam

masayarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan penyelesaian

melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkannya. Kenyataan ini

melukiskan, bahwa kebijaksanaan merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan

kewajiban guna mengurusi kepentingan masyarakat.

1.4. Orisinalitas

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia

pendidikan Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan

orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul

8

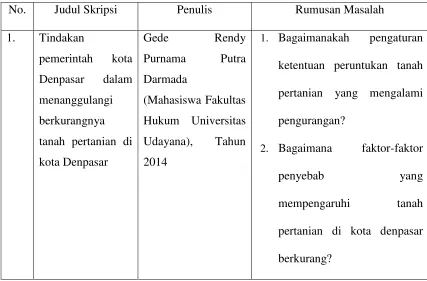

kali ini, peneliti akan menampilkan 1 Skripsi dan 1 Tesis terdahulu yang

pembahasannya berkaitan dengan “Tindakan pemerintah kota Denpasar dalam

menanggulangi berkurangnya tanah pertanian di kota Denpasar”.

Tabel 1.4.1 Daftar Penelitian Sejenis

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1. Pelaksanaan alih

1. Bagaimana pelaksanaan alih

fungsi tanah pertanian

menjadi perumahan di Pemda

Bantul?

2. Apa upaya-upaya Pemda

Bantul dalam mengatasi alih

fungsi tanah pertanian

menjadi perumahan di Bantul

yang semakin meningkat?

2. Apa konsekwensi yuridis

terhadap penguasaan dan

pemilikan tanah pertanian

yang melampaui batas

maksimum dan/atau dibawah

Table 1.4.2 Daftar Penelitian Penulis

No. Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1. Tindakan

Judul skripsi dari Putri Dresthiana Werdoyo (Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tahun 2014 yaitu Pelaksanaan

alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di Pemda Bantul berbeda dengan

penelitian ini, perbedaannya apabila skripsi tersebut membahas tentang alih fungsi

tanah pertanian menjadi perumahan sedangkan dalam penelitian ini membahas

tentang penerapan hukum terhadap alih fungsi tanah pertanian.

Lebih lanjut kepada tesis Ni Nyoman Mariadi (Mahasiswa Program Studi

Magister Hukum program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), Tahun 2010

dengan judul Kewenangan pemerintah dalam menetapkan penguasaan dan pemilikan

10

pemerintah dalam penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian. Sedangkan berbeda

dengan penelitian ini dengan judul Tindakan pemerintah kota Denpasar dalam

menanggulangi berkurangnya tanah pertanian di kota Denpasar.

1.5. Tujuan Penelitian

a.Tujuan Umum

Setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan ataupun maksud tertentu,

adapun yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara

tertulis

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada

bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

4. Untuk mengetahui sejauh mana Tindakan pemerintahan terhadap

pengurangan tanah pertanian di kota Denpasar.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk memahami pengaturan ketentuan peruntukan tanah pertanian yang

mengalami pengurangan di kota Denpasar.

2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi tanah pertanian di Kota

1.6. Manfaat Penelitian

a.Manfaat Teoritis

1.Untuk dapat memperkaya pengembangan teori ilmu pengetahuan guna

menambah pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum pemerintahan

2.Untuk memperoleh pemahaman dan gambar tentang hukum pemerintahan

b. Manfaat Praktis

1.Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka

menerapkan suatu kebijaksanaan dalam menyempitnya tanah pertanian.

2.Untuk dapat dipakai sebagai acuanbagi para praktisi hukum terkait dengan

kebijaksanaan pemerintah.

1.7. Landasan Teoritis

Dalam setiap penelitian selalu disertai dengan teori-teori, konsep-konsep,

maupun pandangan-pandangan para ahli yang berpengaruh sebagai landasan

pemikiran penelitian. Pandangan-pandangan para ahli tersebut dipakai untuk

mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini secara teoritis dengan mengkaji

peraturan perundang-undangandan instrument-instrument hukum.

1.7.1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menjunjung tinggi perlindungan hak-hak rakyat,

termasuk hak-hak rakyat atas sumber daya agraria, dengan tujuan terwujudnya

masyarakat adil dan makmur.Negara dikatakan sebagai suatu Negara Hukum dapat

12

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara

Kesatuan Indonesia adalah sebuah negara yang dalam menyelenggarakan

pemerintahan adalah berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi

kekuasaan pemerintah, ini berarti bahwa kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum

(rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi

atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi

serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila

maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah “Negara Hukum

Pancasila.”3

Suatu negara agar dapat dikatakan sebagai negara hukum maka perlu

diketahui elemen-elemen atau unsur-unsurnya yang tertuang di dalam Undang

Undang Dasar beserta peraturan pelaksananya, dan yang terpenting dalam praktek

sudah dilaksanakan atau belum.4

Mencermati bunyi Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajikan kesejahteraan umum, mencerdaskan

3

I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, hal.162.

4

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka (untuk mencapai tujuan negara tersebut) disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Republik Indinesia yang terbentuk dalam suatu sususan Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

kepada Pancasila”.

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya

konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur yaitu Pancasila,

hukum nasional, dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan

yang utuh.Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. “Hukum

nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara.Tidak ada artinya

hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia dalam

mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi.”5

1.7.2.Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang artinya sendiri

dan “nomos” yang artinya peraturan.“Sehingga otonomi berarti peraturan sendiri atau

undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi

menjalankan pemerintahan sendiri.”6 Otonomi daerah merupakan suatu wewenang

untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiiri (local self government) yang

memiliki dua unsur utama, yaitu mengatur (rules making, regeling) dan mengurus

(rules application, bestuur). “Pada tingkat makro (negara) ke dua wewenang itu lazim

5

Sudjito Bin Atmoredjo, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, dalam Kongres Pancasila kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, Balai Senat UGM, Yogyakarta, 30, 31, dan 1 Juni 2009

6

14

disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (policy making) dan wewenang

untuk melaksanakan kebijakan (policy executing). Sehingga dengan pembentukan

daerah otonomi berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan

mengurus oleh local government.”7 Dengan demikian otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

1.7.3.Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda

“bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). “Wewenang merupakan

bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi),

karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang

diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari

Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga

Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang

diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan

perbuatan hukum.”8

7

Hoessein, Benyamin, Evaluasi Undang Undang Pemerintah Daerah, Harian Suara Karya, Jakarta, edisi 14 Februari 2002

8

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara

hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan

harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan

untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Pengertian kewenangan

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak

dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam

kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang

berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan

untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.”9

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,

delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

“Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah

yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah

ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada

9

16

mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang

lain.”10

Menurut Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan,

mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi

dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru,

sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh

organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun

(dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.”11

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan

yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari

“pelimpahan.”12

1.7.4.Teori Perundang-Undangan

Undang-Undang dibedakan menjadi dua, yaitu Undang-Undang dalam arti

materiil dan undang-undang dalam arti formil. Hal ini merupakan terjemahan secara

harafiah dari “wet in formele zin”dan “wet materiёle zin”yang dikenal di Belanda.

“Yang dinamakan Undang-Undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau

10

Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90

11

Ridwan, HR., 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, hal. 74

12

ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat

setiap orang secara umum.”13 “Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan

penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya.

Undang-Undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan

merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya Undang-Undang terdiri dari

dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi

pertimbangan-pertimbangan mengapa Undang-Undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Di dalam

amar terdapat isi dari Undang-Undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal. Selain dua

bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan

peralihan.

Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi

kekosongan hukum (rechtsvacuum) karena ada kemungkinannya suatu

Undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh

Undang-Undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang-Undang-Undang

yang lama tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang yang baru maka disinilah

peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “apabila

tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lama.” “Undang-Undang

adalah hukum.”14 Hal ini karena Undang-Undang berisi kaedah hukum yang

bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan

adanya suatu Undang-Undang. Pernyataan ini merupakan fictie karena kenyataannya

13

L.J. van Apeldoorn, 1978,Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita,Jakarta, hal. 92.

14

18

tidak setiap orang dapat mengetahui setiap Undang-Undang yang di undangkan hal

ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf. Agar dapat

diketahui setiap orang, maka Undang-Undang harus di undangkan atau di umumkan

dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran

negara maka peraturan perundang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat

setiap orang untuk mengetahui eksistensinya.

1.7.5 Konsep Tata Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta

dalam Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi bali mengatur bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan

ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Asas dan Tujuan Penataan ruang dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang

Dalam Pasal 2 menyebutkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;

h.kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan penataan

ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional dengan:

a.terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b.terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c.terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat satu komponen penentu sebagai

syarat yang di pergunakan untuk pencarian data dari hasil karya ilmiah tersebut,

dalam hal ini adalah metode penelitian. Menururt Sutrisno Hadi yang dimaksud

dengan metodelogi ialah suatu cara metode untuk memberikan garis-garis yang

20

ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah

yang setinggi- tingginya.15

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian Skripsi ini Penulis menggunakan penelitian hukum normatif

(penelitian dokrinal) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum;

- Tidak menggunakan hipotesis;

- Menggunakan landasan teoritis; dan

- Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Rony Hanitijo Sumitro Penelitian menyebutkan, bahwa Hukum

Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder,

yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum normatif ini” lazimnya hukum diartikan sebagai kaidah atau

norma” yang menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kaidah atau norma

mempakan patokan atau pedoman perilaku manusia yang pantas. Dalam hal ini yang

perlu di perhatikan pula bahwa dalam penelitian hukum, adanya kerangka

15

konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting

sehingga akan mengarah kepada pemasalahan. Dalam penelitian ini beranjak dari

kesenjangan dan kekaburan norma atau tidak jelas (Vague normen) yang dapat

ditemukan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar perlindungan lahan pertanian

di Kota Denpasar.

1.8.2. Jenis Pendekatan

Disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian normatif.

Adapun metode pendekatan yang dipakai terhadap masalah ini adalah beberapa

metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif, antara lain pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).16 Berdasarkan latar belakang masalah yang yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu, maka terdapat

beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain

pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach), pendekatan

perundang-undangan (statue approach) sertapendekatan perbandingan.

22

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni

sebagai berikut ;

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945,

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah,

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan,

- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW

Provinsi Bali,

- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota

Denpasar Tahun 2011-2031.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya17. Penelitian ini mempergunakan

beberapa bahan hukum sekunder antara lain hasil-hasil penelitian,

yurisprudensi, buku-buku dan hasil karya dari kalangan pakar hukum yang

mempunai relevansi dengan penelitian ini;

17

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk

mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensikiopedia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian

hukum normative adalah dilakukan dengan melalui kegiatan studi pusataka, studi

dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari

perundang-undangan, putusan pengadilan (jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum.

Ketiga jenis pustaka ini biasanya dikoleksi di perpustakaan umum dan perpustakaan

khusus bidang hukum.18 Dalam penyusunan tesis ini pengumpulan pustaka yang

dimaksud tersebut dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana

dan perpustakaan umum daerah. Selain itu pengumpulan pustaka juga dilakukan

melalui media cetak dan juga media online (website).

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum

tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi/kesimpulan, bentuk dalam analisis

bahan hukum adalah teknik deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif.

Masing-masing teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

18

24

a. Teknik deskriptif, maksudnya adalah gambaran dari uraian-uraian secara

apa adanya tersebut suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum ataupun

non-hukum.

b. Teknik Interpretatif, teknik ini digunakan dengan cara menjelaskan

penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik

sekarang maupun diberlakukan dimasa mendatang. Teknik interpretatif

yang digunakan adalah secara gramatical interpretatie yaitu interpretasi

atau penafsiran menurut arti kata dan sitematiche interpretatie yaitu

penafsiran yang dilakukan dengan mencari penjelasan dalam pasal demi

pasal dari perundang-undangan.

c. Teknik Evaluatif, yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap

suatu pandangan, pendapat, pernyataan, atau perumusan norma baik dari

sumber primer, maupun dari sumber hukum sekunder dan terteir.

d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan berdasarkan

pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam

permasalahan-permasalahan hukum yang dikaji makin dalam argumennya berarti semakin

dalam penalaran hukumnya.19

19

25

TINJAUAN UMUM TENTANG TATA RUANG

2.1. Pengertian Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem

menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk

mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan

negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan

berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Indonesia menjalankan

pemerintahan republic presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria

Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan

eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang

dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat.Dalam

penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung

dalam suatu kabinet.

Sedangkan untuk pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari

Pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, maka terjadi peralihan beberapa

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara etimologi

26

berani pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan

dari pusat.1

Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul

Muluk2 berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government

melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas

yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan

perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas

daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tenentu.

Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam

penyelenggraaan pemerintahan di daerah.

Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan

pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik

maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.3 Amrah Muslimin

menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus

rumah tangganya sendiri.4

Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa desentralisasi

berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah,

1

Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni Bandung, hal. 117.

2

Smith, dalam Khairul Muluk, 2005, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 8.

3

Henry Maddich dalam Juanda, Loc. Cit.

4

untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan

menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang

menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan

pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama

dan kemasyarakatan.5

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarno6

menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada

dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, Desentralisasi

seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi

merupakan penotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada

masyarakat dalam wilayah tertentu.

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan

wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan

otonomi daerah adalah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Pemerintah

daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturan-peraturan terhadap

kepentingan daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan,

5

Bachrul Elmi, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, hal. 7.

6

28

sedangkan tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili

yaitu mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa

dalam hukum publik, privat dan hukum adat.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan

daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah

didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly

Asshiddiqie7, dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan

rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian

penyelenggaraan pemerintah negara,yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2)

ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga

ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :8

1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang

termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat

materi yang di tentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah

masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu

menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk

materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya

pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena

urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

7

Jimly Asshiddigie,2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal.423 (selanjutnya disebut Jimly Asshidiqie II).

8 Ibid

2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan

penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga

hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah di pertegas rinciannya dalam

Undang-Undang.

3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada

kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan

untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang

merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu

menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional.

Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah

untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan

hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan

menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus

di atur dengan Undang-Undang atau peraturan peraturan lainnya.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya,

berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan pada intinya, bahwa daerah

diberikan kebebasan dan kehadirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri,

termasuk menentukan sendiri kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka

dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di daerah bersangkutan

yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna

30

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi,

karena melibatkan sebesar-besarnya peran rakyat dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan

yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan

prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif efektif dan efisien serta bermoral

yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan

mempertanggung-jawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip

akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh

rakyat sesuai esensi prinsip transparansi. Melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan otonomi

daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip

kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas

dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.9

Menurut pendapat peneliti desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas

pembantuan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di laksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluas-luasnya dilakukan oleh

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang

9

pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi

daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

2.2. Pengertian Tindakan Pemerintah

Tindakan Pemerintah adalah suatu kebijakan yang di atur dan ditetapkan

oleh Pemerintah. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena

mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya,

hukum, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini akan di bahas teori-teori kebijakan

publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik hingga proses kebijakan publik.

Karena hakekatnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang larangan alih

fungsi lahan sawah untuk penggunaan selain pertanian serta Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan, merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa kebijakan itu

adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang

kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai

suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai

perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu

sendiri.Sebagaimana penjelasan Irfan Islamy kebijakan adalah suatu program

kegiatan yang di pilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan

serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu

32

Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur

yang di keluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan

tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka

kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu

Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun,

kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk di kaji dan di

bahas.

Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah

kebijakan yaitu : policy innovation – policy succession – policy maintenance –

policy termination. Policy innovation adalah saat di mana pemerintah beusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan

yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan

yang relevan dengan konteks tersebut. Terdapat berbagai macam strategi untuk

menghentikan kebijakan, apakah itu dengan mencabut kebijakan,

membatalkannya, atau menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Substansi

utama dari proses linier yang digagas oleh Hogwood dan Peters secara lugas

mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan siklus yang

mekanistik.

Jika isu kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan masalah,

evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat

pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijaksanaan disiapkan sebelum

tindakan dilakukan (bersifat prospektif), sedangkan program evaluasi

kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan

yang dikemukakan oleh William N. Dunn ini menjadi dasar pemikiran untuk

menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksanaan

dimulai dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan

masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatif, dan pembuatan usulan.

Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil membutuhkan

cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksanaan yang baru,

dan kerangka arah tindakan yang baru atau di perbaharui, meskipun evaluasi

program kebijaksanaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit.

2.3. Teori Kewenangan

Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari

hukum tata negara dan hukum administrasi negara.10 Tanpa adanya kewenangan

yang dimiliki, maka Badan atau Pejabat “Tata Usaha Negara“ tidak dapat

melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Pasal 9

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa

urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

10

34

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan

absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan

dengan kewenangan, yakni fungsi pembuatan kebijakan (policy making)11 yaitu

kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau

kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan

(policy exsecuting) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik

negara yang telah ditentukan (verwezenlijkking van de taak).

Kewenangan terdiri atas beberapa wewenang, adalah kekuasaan terhadap

segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu hidang

pemerintahan atau urusan tertentu yang bulat. Hal senada juga dikemukakan oleh

Indroharto tanpa membedakan secara teknis istilah kewenangan dan wewenang,

Dalam artian yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan yang

dimiliki oleh organ pemerintahan negara dalam melakukan tugas-tugasnya untuk

melakukan pengaturan maupun mengeluarkan suatu keputusan selalu dilandasi

oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, baik secara atribusi, delegasi

maupun mandat. Suatu kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan hukum,

sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Dalam konteks ini

menurut Stroink, kewenangan organ institusi pemerinah adalah suatu kewenangan

11

yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya; sebab

tanpa adanya kewenangan yang sah maka tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan

yuridis yang benar.12Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar memiliki suatu

kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah atau menetapkan suatu

kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap tanah pertanian yang

terus mengalami pengurangan tiap tahunnya.

Pelaksanaan Kewenangan dengan baik dalam usaha memberikan

perlindungan lahan pertanian yang terus mengalami penurunan luasnya sangat

penting untuk segera dilakukan. Karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan

pembangunan pemukiman tentu saja memberikan dampak yang signifikan

terhadap jumlah tanah pertanian yang tersisa.Dalam hal ini memaksimalkan

kewenangan Pemerintah Kota Denpasar mutlak diperlukan.

2.4. Teori Penataan Ruang

Penataan ruang khusus untuk perkotaan sebenarnya sudah dimulai sejak

zaman Belanda. Setelah kemerdekaan, ada pengaturan baru sejak tahun 1985

berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan

Umum dalam perencanaan kota. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tersebut

Departemen Dalam Negeri bertangggung jawab di bidang administrasi

12

36

perencanaan kota, sedangkan Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab di

bidang teknik (tata ruang) kota.

Berdasarkan pembagian wewenang itu, Menteri Pekerjaan Umum

mengeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986

tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana

pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait

dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang kota yang dituju dalam kurun waktu

tertentu dimasa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota disusun

untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahanan.

Dalam hal ini, harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan

regional (ruang), sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, terdapat 4 (empat)

tingkatan rencana tata ruang kota, yaitu sebagai berikut :

a. Rencana umum tata ruang perkotaan, yaitu menggambarkan posisi kota yang

direncanakan terhadap kota lain secara nasional dan hubungannya dengan

b. Rencana umum tata ruang kota, yaitu menggambarkan pemanfaatan ruang

kota secara keseluruhan;

c. Rencana detail tata ruang kota, yaitu menggambarkan pemanfaatan ruang kota

secara lebih rinci; dan

d. Rencana teknik ruang kota, yaitu menggambarkan rencana geometri

pemanfaatan ruang kota sehingga sudah bisa menjadi pedoman dalam

penentuan sait (site) pembangunan/konstruksi kota.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, Rencana Umum Tata

Ruang Kota (RUTRK) setidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota;

b. Rencana pemanfaatan ruang kota;

c. Rencana struktur pelayanan kegiatan kota;

d. Rencana sistem transportasi;

e. Rencana sistem jaringan utilitas kota;

f. Rencana kepadatan bangunan;

g. Rencana ketinggian bangunan;

h. Rencana pemanfaatan air baku;

i. Rencana penanganan lingkungan kota;

j. Tahapan pelaksanaan bangunan; dan

38

Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota berkaitan dengan jumlah

penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap bagian wilayah kota. Jumlah

penduduk untuk keseluruhan kota harus diproyeksikan dengan memperhatikan

trend masa lalu dan adanya berbagai perubahan ataupun usaha/kegiatan yang dapat

membuat laju pertambahan penduduk dapat lebih cepat atau lebih lambat dari

masa lalu.

Rencana struktur pemanfaatan kota adalah perencanaan bentuk kota dan

penentuan berbagai kawasan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai

kawasan tersebut. Bentuk kota tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota,

namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan fasilitas/prasarana dan

penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan, sedangkan

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota menggambarkan hierarki fungsi

kegiatan sejenis di perkotaan.

2.5. Pengertian Tanah Pertanian

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa lahan adalah bagian

daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah

beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief,

aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh

manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah bidang lahan

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan pengunaan tanah dari

suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai

akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk

dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah

strukur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus.perkembangan

struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara

besar-besaran.Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah

pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang

jumlahnya jauh lebih besar.13

Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat

dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan

memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi

tanah non pertanian.

Proses alih fungsi lahan pada umumnya didahului oleh adanya proses alih

penguasaan lahan. Dalam kenyataannya, di balik proses alih fungsi lahan

umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumberdaya lahan.

Permasalahan di seputar proses alih penguasaan lahan adalah (1) proses yang

asimetrik antara pihak yang melepas hak dengan yang menerima hak penguasaan

lahan, (2) kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan

13

40

pada kelompok masyarakat tertentu (distribusi penguasaan yang semakin

memburuk), dan (3) bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan.

Struktur sosial-ekonomi yang asimetrik antara yang melepas (seringkali

secara terpaksa) hak dan dengan yang penerima hak penguasaan menyebabkan

manfaat peningkatan land rent dari proses alih fungsi dan pengembangan lahan

sebagian besar dinikmati oleh penguasa berikutnya atau pihak-pihak pengambil

rente dari proses alih penguasaan (calo tanah, dan aparat desa/pemerintah).

Sedangkan kalangan masyarakat lokal dan petani yang kehilangan akses

penguasaan atau yang menjual lahan menerima harga yang rendah. Proses alih

fungsi lahan pada dasarnya bagian dari proses yang menyertai terjadinya