LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-1

Bab X

10.1. Aspek Lingkungan

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU

24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU

26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang

semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut,

kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru

yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan

daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat

secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Isu-isu lingkungan hidup yang semakin menguat dewasa ini, termasuk pada aras global,

secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan

(developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini,

ditengarai karena antara lain perencanaan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi

ketimbang ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti

menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan,

degradasi hutan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran sungai, laut dan udara,

datang silih berganti. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus

ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit)

ekonomi yang diperoleh.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi

tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-2 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar

penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata

ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang

wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental

Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir

[framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan

lingkungan hidup.

Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai

landasan operasional pelaksanaan pembangunan, seperti tercantum dalam RPJP dan RPJM

Nasional. Lebih dari itu, selain UUD 45, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Penataan

Ruang serta UU Otonomi Daerah telah menegaskan arti pentingnya lingkungan hidup. Secara

filosofis maupun fenomena riel, pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan

fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistemik.

Fenomena ini menjadi dasar argumentasi perhatian pada lingkungan hidup dalam konstelasi

pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah melalui implementasi UU Penataan Ruang.

Oleh karena itu, setiap proses perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan

sampai dengan pelaksanaannya yang memerlukan alokasi kegiatan disuatu lokasi atau

kawasan tertentu akan senantiasa mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan, perhatian pada lingkungan

hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan

pelaksanaannya. Sejumlah studi dan upaya untuk mengenalkan serta menerapkan kajian

lingkungan hidup strategis telah dilakukan sejak 5 (lima) tahun terakhir atas inisiatif KLH,

Bappenas, dan Depdagri. Orientasi kegiatan tidak saja menyangkut pembangunan regional

dan pembangunan daerah tetapi juga pembangunan sektoral, serta pengujian konsep,

kebijakan, metode, dan teknis analisis.

Menyadari bahwa instrumen lingkungan hidup yang tersedia saat ini baru pada tingkat proyek

(pelaksanaan AMDAL), maka masih dibutuhkan satu alat kaji pada tingkat strategis, setara

dengan strategi pembangunan nasional maupun daerah. Bahkan dalam Peraturan

Pemerintah tentang AMDAL dinyatakan bahwa salah satu instrumennya yaitu AMDAL

Regional telah dihapuskan, sehingga sebuah format kajian mengenai lingkungan hidup pada

aras strategis dalam konteks pembangunan semakin diperlukan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau yang secara internasional dikenal sebagai

Strategic Environmental Assessment (SEA), dalam satu dekade terakhir dapat dikatakan

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-3 adalah bahwa KLHS baru dalam tahap penapisan (screening) dan pelingkupan (scoping)

serta masih dalam bentuk kajian yang belum diimplementasikan secara riel. Dengan kata lain,

KLHS belum menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Namun dari pengalaman

selama ini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa KLHS sudah sampai pada taraf sangat

dibutuhkan, dan perlu segera diterapkan secara riel serta diformalkan dalam konteks

kebijakan nasional maupun daerah.

Sebagai satu konsep yang baru tetapi sangat dibutuhkan maka sejumlah alternatif mekanisme

penerapannya dalam konteks substansi, konstitusi, kelembagaan maupun pendekatan,

metode, dan teknis pelaksanaannya telah dicoba untuk dirumuskan. Tentunya

alternatif-alternatif ini perlu diujicoba pula, khususnya dalam konteks kebijakan penyelenggaraannya.

Memahami permasalahan dan tantangan di atas, maka sasaran pembangunan lingkungan

hidup yang ditetapkan pemerintah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas air permukaan (sungai, danau, dan situ), sekaligus pengendalian

dan pemantauan terpadu antarsektor.

2. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui usaha konservasi tanah.

3. Meningkatkan kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan, melalui kebijakan

transportasi yang ramah lingkungan.

4. Pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap.

5. Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

6. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai

dengan IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) 2003–2020.

7. Meningkatkan upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan faktor

lingkungan sebagai penentu kebijakan.

8. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah B3.

9. Tersusunnya informasi dan peta wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan

bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan lainnya).

10.Tersusunnya aturan pendanaan bagi pelestarian lingkungan hidup yang inovatif.

11.Meningkatkan diplomasi internasional.

12.Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya konservasi lingkungan hidup dan

sumberdaya alam.

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-4 1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke

seluruh bidang pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.

3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya

secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.

4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat nasional

maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif,

fenomena alam yang musiman, dan bencana.

6. Membangun kesadaran rakyat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif

sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan

7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi

wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap

bencana.

Selanjutnya, arah pembangunan di atas dijabarkan dalam program-program pembangunan

yang langsung terkait dengan urusan lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam,

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009. Program ini bertujuan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem

kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang tercakup antara lain penyusunan

tata ruang dan zonasi untuk perlindungan sumberdaya alam, terutama wilayah-wilayah yang

rentan terhadap gempa bumi tektonik dan tsunami, banjir, kekeringan, serta bencana alam

lainnya;

10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada UU SPPN, UU Lingkungan Hidup, dan RPJM 2004-2009 serta UU Otonomi

Daerah berikut arahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Dirjen PUOD, konsep

KLHS secara filosofis dan konseptual sangat relevan menjadi bagian pokok arah kebijakan

pembangunan, dengan mengingat bahwa pembangunan lingkungan merupakan dasar bagi

pembangunan berkelanjutan. Konsep KLHS memiliki kapasitas untuk menjadi payung yang

mengintegrasikan permasalahan riel dan kebutuhan pembangunan dengan proses

pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih bersifat holistik dan sistemik bukan

kepentingan pragmatis sektoral semata yang sarat dengan konflik dan perilaku eksploitatif

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-5 potensi sebagai integrator kekuatan-kekuatan politik yang berkembang melalui mekanisme

dinamika partai politik, yaitu kampanye politik dan sistem pemilihan umum.

Namun demikian, permasalahan yang muncul dan menjadi perhatian untuk dicarikan

terobosan solusinya dalam kondisi saat ini adalah pada tatanan metode penerapannya,

karena dalam acuan struktur kebijakan khususnya dalam kaitannya dengan

institusionalisasinya masih ditemui inkonsistensi, serta belum terdefinisi secara operasional

dan sistematik. Belum lagi dengan adanya kemungkinan ketidakserasian antarkebijakan

sektoral yang seringkali menimbulkan konflik, dimana masing-masing kebijakan sektoral

dipayungi oleh kekuatan hukum yang setara tingkatannya (antar Undang-Undang, Peraturan

Presiden hingga Peraturan Daerah).

Mengingat kondisi di atas, terlihat perlunya dilakukan terobosan-terobosan kreatif untuk

menghasilkan inovasi dalam merancang kebijakan strategis pembangunan melalui

pemanfaatan instrumen peraturan perundangan yang berlaku serta legitimasi kelembagaan,

dimana keterlibatan rakyat yang secara riel terkait langsung dengan fenomena lingkungan

hidup menjadi kuncinya. Pada prakteknya, sesuai dengan definisi yang tertuang dalam UU

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang (UU No. 26

tahun 2007), di manapun ada kehidupan atau kegiatan manusia pasti terkait secara sistem

atau fungsional dengan permasalalan lingkungan hidup. Oleh karena itu menjadi semakin

mendesak untuk dilakukan terobosan dalam merumuskan development administration KLHS

(terkait dengan sistem politik, sosial-budaya-ekonomi dan birokrasi) mengikuti konteks

perkembangan kepentingan pembangunan Indonesia masa kini dan mendatang.

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang berskala regional ataupun

nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya instrumen AMDAL yang hanya

berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrumen yang berskala

regional sampai internasional pada tataran strategis. Instrumen ini kemudian dipopulerkan

dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan

sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS kini tidak hanya menjadi perhatian,

tetapi juga telah ditetapkan sebagai mandatory atau directive di sejumlah negara di Asia dan

Afrika, Australia, dan Selandia Baru, serta beberapa badan dunia seperti Uni Eropa, World

Bank, dan Asian Development Bank.

Mengikuti perkembangan ini, KLH telah berinisiatif untuk mengembangkannya sejak lebih dari

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-6 pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan. Dengan kata

lain, kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya,

sehingga dapat dikatakan masih “nearly SEA”. Namun, sejalan dengan semakin

meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada

tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrumen KLHS ini dituntut untuk segera

menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi

pembangunan nasional maupun daerah.

Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional) dan RPJM 2004 – 2009. Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH,

Bappenas, dan Depdagri semakin intensif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu

instrumen nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan

utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya,

baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral.

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada

pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan

(sustainability-driven). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau

dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan

definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk

mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya

prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [SEA is a

systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration

of sustainability principles into, strategic decision-making].

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin

tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara

inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung

pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk

pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus

bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan

substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-7 (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua

fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen

pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui

pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif,

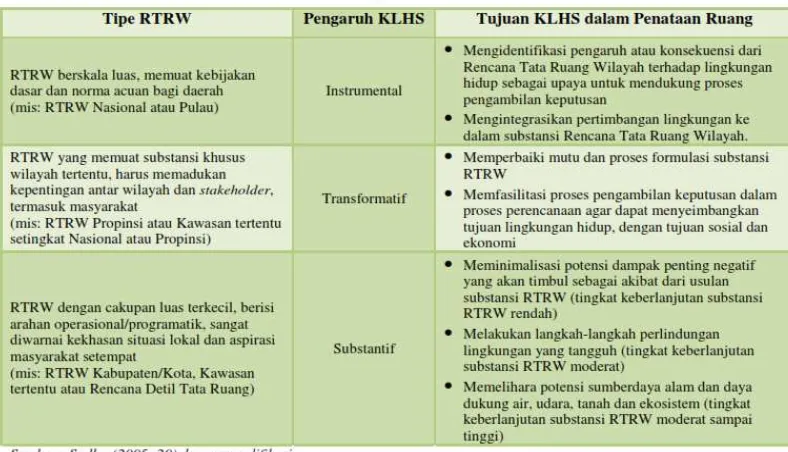

kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-region” dan/atau “bio-geo-region”). Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat

instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh

yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk

aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi

berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan

KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL

(EIA-Mainframe)

KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan

dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah

pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarhi KRP RTRW.

2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental

Appraisal)

KLHS ditempatkan sebagai environmental appraisal untuk memastikan KRP RTRW

menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah

telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment

Sustainability Appraisal)

KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara

holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial,

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-8 sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak

sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.

4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable

Natural Resource

Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource

Management) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a)

dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan

penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik

pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbanganpertimbangan

kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b)

menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan

perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan

: hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya

alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang

dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku

pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap

RTRW.

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

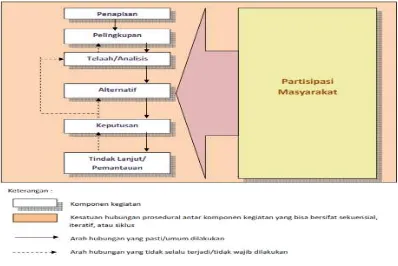

X-9 Prosedur penyelenggaraan KLHS untuk setiap pendekatan berbeda, namun secara generik

hubungan antara komponen-komponen kerja KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 10.1. Kerangka Kerja KLHS

Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah

konsep/muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukan atas alasan-alasan: a)

memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai strategik, b) memfokuskan telaah pada

KRP yang diindikasikan akan memberikan konsekuensi penting pada kondisi lingkungan

hidup, dan c) memberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan digunakan.

Karena penyusunan RTRW wajib dilakukan maka tahap penapisan tidak diperlukan,

sementara penyusunan RTR dengan tingkat kerincian Kawasan bisa ditapis terlebih dulu

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

Apakah rancangan RTR berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber

daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah

berlangsung di suatu wilayah atau DAS? dan/atau

Apakah rancangan RTR berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-10

Apakah rancangan RTR berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk

ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat?

dan/atau

Apakah rancangan RTR akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk golongan

miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap

sumber-sumber alam yang semula dapat mereka akses? dan/atau

Apakah rancangan RTR berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang?

Jawaban positif bagi salah satu pertanyaan diatas sudah cukup untuk memberikan alasan

bahwa rancangan RTR tersebut memiliki potensi efek penting dan perlu dipertimbangkan

untuk dilengkapi dengan KLHS.

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu

penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana

KRP RTR Wilayah dan Kawasan. Berkat adanya pelingkupan ini, pokok bahasan dokumen

KLHS akan lebih difokuskan pada isu-isu atau konsekuensi lingkungan dimaksud.

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai

konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian efektivitas

RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Telaah dan analisis teknis mencakup

: a) pemilihan dan penerapan metoda, serta teknik analisis yang sesuai dan terkini, b)

penentuan dan penerapan aras rinci (level of detail) analisis agar sesuai dengan kebutuhan

rekomendasi, dan c) sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan

aspirasi yang dijaring. Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan, antara lain:

Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan,

Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.

Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan

bencana lingkungan.

Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup : a) substansi pokok/dasar RTRW (misalnya:

pilihan struktur dan pola ruang), b) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW

(misalnya: pilihan intensitas pemanfaatan ruang), dan/atau c) kegiatan-kegiatan operasional

pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan

yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kurun waktu yang

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-11 keadilan sosial akan tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus

menerus. Berbagai metodologi yang lazim diterapkan dalam pengambilan keputusan, antara

lain: compatibility [internal dan eksternal] appraisal, benefit-cost ratio, analisis skenario dan

multikriteria, analisis risiko, survai opini untuk menentukan prioritas, dll.

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya efektivitas penerapan

rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya,

sehingga tata laksananya bisa mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai

bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau

partisipasi masyarakat sangat bervariasi bergantung pada aras (level of detail) RTRW,

peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan

keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau provinsi,

maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens dibanding KLHS

pada tingkat kabupaten atau kota. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau

kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan sedini

mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang bersifat operasional

memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan

masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menelaah,

memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga

mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap

pengambilan keputusan.

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang

berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kekhususan

proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing-masing RTRW. Dalam

kasus dimana proses perencanaan RTRW belum terbentuk atau dilaksanakan, seluruh

komponen kerja KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah

pekerjaan penyusunan RTRW. Pada situasi dimana KLHS hadir sebagai kebutuhan untuk

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-12 kerjanya bisa terpisah (stand alone). Banyak kondisi dimana kombinasi antara kedua hal

diatas akan terjadi, misalnya pengintegrasian beberapa komponen kerja di tahap-tahap

tertentu dan memisahkannya pada tahap yang lain. Dapat pula terjadi situasi dimana tidak

semua komponen kerja perlu dilaksanakan atas alasan-alasan tertentu tanpa mengurangi nilai

penting dari pelaksanaan KLHS itu sendiri.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai

produk dari rangkaian proses penataan ruang, yang diawali tahapan perencanaan tata ruang,

oleh karena itu, perbaikan kuaitas rencana tata ruang wilayah menjadi mutlak dan sangat

strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan

dan daya dukung lingkungan. KLHS bisa menjadi pilihan alat bantu untuk memperbaiki

kualitas rencana tata ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata

ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan

perencanaan.

10.1.2 AMDAL, UKL-UPL Dan SPPLH

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada

tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal -hal yang dikaji dalam

proses AMDAL : aspek fisik-kimia, ekologi, sosial -ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan

masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan

untuk mel aksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting

terhadap lingk ungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul

dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi

dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya

digunakan kriteria mengenai :

Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

Luas wilayah penyebaran dampak;

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

Banyaknya komponen lingk ungan hidup lain yang akan terkena dampak;

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-13

Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar d an penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharu

Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,

Pencemaran dan keru sakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam

dalam pemanfaatannya;

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempe ngaruhi pelestarian kawasan

konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

Introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia diberlakukan berdasar PP 51

tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU no. 4 tahun

1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU no. 23 tahun 1997.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah

kerusakan lingkun gan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL

merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai

instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap

paling dini dalam perencan aan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses

penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu

proyek. Dengan cara ini proyek -proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap

lingkungan. Di sisi lain studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya -upaya untuk

meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-14 1. AMDAL Proyek , yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada

dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik

tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi

AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian.

2. AMDAL Terpadu / Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu

rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan

dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam

satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi.

Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang

kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan

bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi,

dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan

lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen kehutanan,

Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan.

3. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan

pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatua n hamparan ekosistem dan

menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan

pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing -masing kegiatan di

dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya, karena sudah tercakup

dalam AMDAL seluruh kawasan.

4. AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan

pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan

waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari

satu instansi, berada dal am satu kesatuan ekosistem, satu rencana

pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Contoh

AMDAL Regional adalah pembangunan kota -kota baru.

Secara teknis instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau

penyusunan AMDAL di In donesia adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan). Sebagaimana diatur dalam PP 51 tahun 1993, kewenangan ini juga dilimpahkan

pada instansi -instansi sektoral serta BAPEDALDA Tingkat I. Dengan kata lain BAPEDAL

Pusat hanya menangani studi -studi AMDAL yang dianggap mempunyai implikasi secara

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-15 kewenangan proses evaluasi AMDAL pada daerah. Materi baru dalam PP ini adalah

diberikannya kemungkinan partisipasi masyaraka t di dalam proses penyusunan AMDAL

Sebagaimana telah dievaluasi oleh banyak pihak, proses AMDAL di Indonesia memiliki

banyak kelemahan , yaitu :

1. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan

pembangunan, sehingga tidak te rdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk

menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan.

2. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah

dilibatkan dalam sidang -sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya

diterima didalam proses pengambilan keputusan.

3. Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi -studi AMDAL. Dengan kata

lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL

serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa.

4. Masih lemahnya metode -metode penyusunan AMDAL, khusunya aspek “sosial budaya”,

sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial –budayanya penting,

kurang mendapat kajian yang seksama.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan teknologi pembuatan perencanaan dan

keputusan yang berasal dari barat, negara industri yang demokratis dengan kondisi budaya

dan sosial berbeda, sehingga ketika program ini diterapkan di negara berkembang dengan

kondisi budaya dan sosiopolitik b erbeda, kesulitanpun muncul. Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan atau AMDAL di Indonesia telah lebih dari 15 tahun diterapkan. Meskipun

demikian berbagai hambatan atau masalah selalu muncul dalam penerapan AMDAL, seperti

juga yang terjadi pada penerapan AMDAL di negara-negara berkembang lainnya. Hambatan

tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor teknis, seperti :

Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan,

Kekuatan institusi ,

Pelatihan ilmiah dan profesional,

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-16 Karakter budaya serta perilaku sosial dan politik orang Indonesia sangat mempengaruhi

bentuk penerapan AMDAL. Inisiatif program dan kebijakan lingkungan di Indonesia sangat bersifat “top down” oleh pemerintah sendiri. Inisiatif “top down” tersebut muncul bukan karena adanya kebut uhan penganalisisan dampak, tetapi sebagai tanggapan terhadapa

perkembangan barat. Tekanan perkembangan barat untuk menanggapi masalah lingkungan

terutama melalui konferensi lingkungan internasional di Stockholm tahun 1972 dan Rio De

Janiero tahun 1992 . Berbeda dengan di negara barat, program dan kebijakan lingkungan dibuat karena adanya kebutuhan masyarakat, sehingga inisiatif bersifat “ bottom up

Penerapan AMDAL di Indonesia tidak semudah di negara barat, karena kondisi masyarakat

yang berbeda, yang tidak dapat sepenuhnya memberi dukungan terhadap tindakan

pemerintah. Walaupun banyak isu lingkungan dalam agenda sosial, tetapi isu tersebut masih

dianggap kurang penting. Masyarakat juga cenderung lebih mempertahankan hidup dengan

menggantungkan pada sum berdaya alam daripada melakukan tindakan untuk melindungi

kehidupan liar, spesies langka dan keanekaragaman hayati. Agenda sosial untuk

perlindungan lingkungan tersebut juga lemah dan mempunyai sedikit kesempatan untuk

diangkat menjadi agenda politik. Kemi skinan, buta huruf, kurangnya informasi, sangat

berkuasanya elit politik dan ekonomi, rejim politik yang terlalu mengontrol dan otoriter,

merupakan faktor adanya situasi tersebut.

Pengelolaan lingkungan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan antar instansi ,

karena mencakup multi disiplin. Untuk efektifitas AMDAL, seharusnya instansi lingkungan dan

sektoral pemerintah harus melakukan koordinasi, berbagi informasi dan bekerjasama untuk

menerapkan AMDAL dalam siklus proyek, melakukan evaluasi terhadapa usaha penilaian dan

perencanaan lingkungan, serta mneyusun rekomendasi. Kerjasama ini tampaknya kurang

terjadi pada pelaksanaan AMDAL di Indonesia. Dalam penyusunan rancangan program,

komisi AMDAL, yang berada di masing -masing sektor kementrian dan propin si bekerja

sendiri -sendiri. Komisi dapat menyetujui laporan AMDAL tanpa adanya konsultasi dengan

departemen lain yang bertanggung jawab terhadap lokasi proyek, kontrol gangguan dan ijin

egiatan. Jadi program AMDAL hanya menyediakan sedikit atau tidak sama sekali kesempatan

secara resmi bagi staf pemerintah untuk bekerjasama menghindari atau mengurangi dampak

lingkungan selama perancangan proyek dan selama proses kesepakatan pelaksanaan

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-17 Pada umumnya pelaksanaan AMDAL tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan proyek dan pengambilan keputusan. Konsultasi dengan masyarakat secara

resmi pada proyek-proyek yang diusulkan biasanya hanya dilakukan pada waktu survei untuk

mengumpulkan informasi. Konsultasi masyarakat dianggap tidak penting, karena dianggap

semua telah sepakat. Kalaupun ada keinginan masyarakat untuk menolak usulan proyek,

karakter budaya yang ada akan menghambat pengungkapan keinginan tersebut. Sebaliknya

di negara barat, pemerintah justru mensponsori diadakannya konsult asi masyarakat dalam

setiap usulan pembangunan, yang mana pertikaian dan perdebatan dapat terjadi, dan

semuanya adalah untuk tujuan atau kepentingan bersama.

Dalam kondisi pelaksanaan AMDAL di Indonesia tersebut, faktor budaya seharusnya menjadi

perhatian utama disamping faktor teknis, ketika mengkaji kesulitan yang timbul dalam

pelaksanaan kebijakan atau program seperti AMDAL, yang berasal dari Barat dan diterapkan

di negara dengan budaya yang berbeda.

Tidak adanya lagi Komisi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sektoral dan ditetapkannya

satu Komisi Amdal Pusat di bawah Kementerian Negara Lingkungan Hidup di mana semua

stakeholders (para pihak terkait) duduk di dalamnya, baik wakil dari departemen terkait, pakar

dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wakil masyarakat-merupakan

kemajuan penting. Demikian penegasan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Sonny Keraf saat membuka Workshop Nasional

"Pengembangan Kapasitas Desentralisasi Proses Amdal", Senin (31/7 /2000), di Jakarta.

Seiring desentralisasi, proses Amdal akan diserahkan ke daerah. Di pusat hanya akan ada

satu komisi Amdal yang menilai kegiatan yang mempunyai potensi berdampak negatif secara

nasional. Sementara di masing -masing propinsi dan kabupaten/kota akan dibentuk satu

komisi Amdal yang menangani proses Amdal di daerah bersangkutan.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 27/1999, semua kebijakan dan proses mengenai

Amdal hanya satu pintu. Dengan demikian tidak ada lagi egosektoral yang selama ini

mungkin terjadi, di mana sektor lebih menekankan kegiatan produksi dan pertumbuhan

ekonomi, sementara Amdal hanya dipandang sebagai dokumen formal yang bisa digarap

sambil jalan .

Dalam peraturan pemerintah yang akan diberlakukan November 2000 itu dinyatakan,

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-18 ada izin usaha sebelum Amdal dianggap memenuhi syarat. Dengan masuknya pelbagai

pakar terkait dari perguruan tinggi, diharapkan Amdal bisa menjadi dokumen ilmiah yang

berdasarkan kebenaran dan kejujuran. "Kepentingan untuk menjadikan Amdal sebagai

rekomendasi murni, tidak dibelenggu kepentingan politis dan ekonomis, harus dikedepankan.

Pelibatan wakil LSM dan masyarakat sangat penting, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa

masyarakat harus menerima dampak suatu kegiatan tanpa memiliki suara untuk menyetujui

atau menolak. Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Kepala Bapedal No 8/2000, yang

mensyaratkan par tisipasi masyarakat dalam proses penilaian Amdal. "Desentralisasi

kewenangan Amdal merupakan bentuk penyelesaian masalah yang paling strategis untuk

menyerap aspirasi masyarakat, penyederhanaan prosedur Amdal, peningkatan efektivitas

pelaksanaan dan keterp aduan serta ketepatan perencanaan daerah.

Penyerahan wewenang proses Amdal dan perizinan ke daerah menimbulkan pelbagai

implikasi, antara lain masalah sumber daya manusia. Karena itu, kelembagaan di daerah

perlu diperkuat khususnya di level pemerintah.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang

selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang

selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas

dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal atau UKL-UPL.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan

penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak

maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan

bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak

melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi

UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKLUPL

tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-19 Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) selanjutnya disingkat SOP

adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh

usaha dan/ atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku.

10.2. Aspek Sosial

Komponen pengamanan sosial adalah bagian paling penting untuk memahami upaya

pencegahan terhadap munculnya dampak sosial di masyarakat. Pelaksanaan upaya

pengamanan sosial adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan memastikan

bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengamanan sosial. Secara

garis besar mekanisme penerapan pengamanan sosial dilaksanakan dengan alur sebagai

berikut:

Wajib melakukan sosialisasi upaya pengamanan lingkungan di setiap tahapan

kegiatan/siklus program, dimulai dari kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengusulan

kegiatan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan tahapan pemanfaatan dan

pemeliharaan.

Menyiapkan usulan kegiatan berdasarkan format standar yang telah disediakan yang

memuat spesifikasi teknis, anggaran dan rencana kerja, termasuk dalam hal ini

kesesuaiannya dengan ketentuan pengamanan sosial.

Semua usulan kegiatan dari masyarakat akan dikaji oleh tenaga ahli dari segi kelayakan,

teknis, dan kesesuaian dengan pedoman.

Menapis usulan kegiatan dari sisi dampak lingkungan berdasarkan tabel kriteria

penapisan lingkungan. Serta jika diperlukan juga melakukan penapisan khusus untuk

semua usulan kegiatan masyarakat yang membutuhkan tanah dan perubahan

penggunaan air (misal reklamasi, irigasi); proyek ekonomi yang berdampak lingkungan

untuk memastikan alignment, air larian, dsb. memenuhi standar praktek yang baik.

Memastikan adanya langkah-langkah mitigasi yang memadai.

Sebagai acuan pelaksanaan maka keberhasilan dalam pelaksanaan pengamanan sosial

dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-20

Masyarakat tidak mengalami kerugian dengan adanya pelaksanaan program.

Tidak terjadi konflik di masyarakat selama dan setelah pelaksanaan program.

Infrastruktur dibangun di atas lahan yang status pemanfaataan lahannya sudah jelas.

Menghindari/meminimalkan terjadinya ganti rugi lahan.

Masyarakat adat tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan program.

Tidak terjadi perselisihan/konflik diantara masyarakat adat selama pelaksanaan program.

Tidak terjadi/menghindari terjadinya penggusuran.

Tidak terjadi /menghindari terjadinya pemukiman kembali.

Tidak terjadi pencemaran lingkungan (genangan, banjir, timbulan sampah padat/cair,

kebisingan,bau, dll) di lokasi sasaran.

Dilaksanakannya langkah mitigasi dan pemantauan dampak lingkungan.

Masyarakat tidak melakukan protes atas infrastruktur terbangun.

10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Dalam Standard on Social Responsibility ISO 2006, tanggung jawab sosial mencakup 7 isu

pokok yaitu: pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat,

lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan governance organisasi.

Meskipun belum ada standar baku tanggung jawab sosial, unsur-unsur tanggung jawab sosial

terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, globalisasi, dan

pasar bebas. The World Bank Institute menjabarkan komponen tanggung jawab sosial

sebagai berikut.

a. Proteksi Lingkungan

Tanggung jawab lingkungan ditekankan pada menemukan cara penggunaan sumber daya

alam secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak operasionalisasi terhadap lingkungan.

b. Jaminan Kerja

Terkait dengan kebebasan berserikat bagi pekerja dan pengenalan secara efektif terhadap

hak dan kewajiban pekerja, khususnya hak untuk berunding secara kolektif.

c. Hak Asasi Manusia

Pengembangan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dengan mengedepankan etika

professional yang memperhatikan kreativitas dan pembelajaran, dan keseimbangan antara

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-21 d. Keterlibatan dalam komunitas

Merupakan tindakan untuk mengoptimalkan dampak dari donasi uang, waktu, produk,

jasa,pengaruh, pengetahuan manajemen dan sumber daya lainnya pada masyarakat di mana

infrastruktur tersebut dibangun.

e. Standar bisnis

Standar ini meliputi aktifitas secara luas seperti etika, imbalan keuangan, perlindungan

lingkungan, standar kerja, dan HAM.

f. Pasar

Mencakup aktivitas bisnis secara luas yang menggambarkan hubungan antara perusahaan

dengan konsumen, yang antara lain meliputi etika pemasaran, penetapan harga, pengenalan

produk, kualitas dan keamanan produk.

g. Pengembangan ekonomi dan badan usaha

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus memperhatikan daya saing,

pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal, kewiraswastaan, pemberdayaan

ekonomi masyarakat, dan keuangan mikro.

h. Proteksi Kesehatan

Di banyak negara industri, tempat kerja dikenal sebagai tempat penting untuk melakukan

promosi kesehatan, sehingga perusahaan dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam

pengembangan kesehatan.

i. Pengembangan kepemimpinan dan pendidikan

Perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan memberikan

akses pendidikan, sehingga perusahaan dapat memberikan dampak positif pada proses

pemberdayaan melalui standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam

perusahaan dan menularkan praktek-praktek terbaik kepada mitra perusahaan yang masih

berada dalam tingkat perekonomian berkembang atau transional.

j. Bantuan bencana kemanusiaan

Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan LSM memegang peran

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-22 10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik

suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat

(budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya

saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat

membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan

Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau

lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan

kota-kota lainnya. fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju antara

1% hingga 1,5% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota

merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses

pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di

kawasan sekitarnya. Diperkirakan dalam 20 hingga 25 tahun ke depan jumlah penduduk

perkotaan di Indonesia akan mencapai 65% (Pustra, 2007), dan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 53 – 54%.

Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi belum disertai oleh kamampuan untuk memenuhi

kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun “backlog” yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat

kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan

perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi

dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ke depan juga

erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar

pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Tantangan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah menjaga kawasan dan lingkungan hunian

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tanpa mengakibatkan degradasi

LAPORAN AKHIR DO

K

U

M

E

N

R

E

N

CA

N

A

P

R

OG

R

A

M

INV

E

S

TASI

IN

F

R

A

S

TR

U

K

TU

R

JAN

G

K

A

M

E

N

E

N

GA

H

(R

P

I2

-JM

)

KABU

PAT

EN

M

A

R

O

S

TA

HUN

20

15

-2019

X-23 ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah

dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak

yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa

mendatang.

Pelayanan infrastruktur dasar di Indonesia saat ini kondisinya relatif tertinggal dibandingkan

beberapa negara Asia lainnya. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ke-PU-an dan

permukiman selama 10 tahun terakhir belum dilakukan secara baik, sebagaimana ditunjukkan

oleh pendanaan infrastruktur yang masih under-investment (< 2% PDB). Anggaran

pemeliharaan terbatas, demand lebih besar dari supply terutama untuk daerah-daerah cepat

tumbuh, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya terpenuhi.

Sementara di sisi lain kesepakatan MDGs untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan

infrastruktur terutama penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan

rendah sudah tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, tidak dapat diabaikan pula berbagai

kesepakatan pembangunan infratruktur bersama, seperti pada kesepakatan kerjasama

ekonomi regional: APEC, AFTA, BIMP-EAGA, IMT-GT, SIJORI, Program ASEAN Highway,

dan Asia Railway yang akan menuntut upaya sungguh-sungguh dari segenap pelaku

pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Karena itu upaya untuk memobilisasi berbagai sumber

pembiayaan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan dengan mengembangkan skema

pembiayaan melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS), bank, dan dari lembaga non bank

khusus infrastruktur, serta dana preservasi jalan.

Dari sisi penyelenggaraan, banyaknya daerah pemekaran baru serta delivery system yang

diterapkan, termasuk adanya tugas pembantuan dan dekonsentrasi menuntut adanya

pemantapan tugas umum pemerintahan berupa pengaturan, pembinanan, pengawasan, dan

fasilitasi bantuan teknis dalam dalam penguatan kapasitas kelembagaan ke-PU-an di daerah.

Pelaksanaan pembangunan juga masih diwarnai praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN) walaupun melalui kebijakan selama ini telah pula dilakukan pembenahan

cukup signifikan untuk menghapus praktik-praktik tersebut.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah

pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi

yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan

etos kerja yang prima.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk