11

BAB II

LANDASAN TEORI

Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi penelitian komunikasi, sehingga mengacu pada landasan dan teori komunikasi yang mendukung. Berikut ini, penulis akan memaparkan konsep-konsep teori komunikasi:

2.1 Budaya

2.1.1 Pengertian Budaya

Menurut Koenjtaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat 1986:180). Dalam definisi tersebut ada beberapa kata kunci yaitu sistem gagasan, sistem tindakan, hasil karya, dan miliki diri manusia dengan belajar. Sistem gagasan merupakan wujud idela dari kebudayaan yang merupakan ide dari alam pikiran manusia. Sistem tindakan

merupakan tindakan berpola yang merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi, dan begaul satu dengan yang lain yang mengikuti pola-pola tertentu sesuai dengan adat istiadat yang mereka akui. Hasil karya merupakan wujud kebudayaan yang paling mudah dilihat karena segala hal kebendaan atau material memiliki sifat yang sangat konkrit. Milik diri manusia dengan belajar merupakan pemahaman kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan segala yang manusia lakukan (gagasan, tindakan, dan ciptaan).

12 sendirinya tanpa manusia secara aktif menjalankannya. Manusia secara aktif mengarahkan kebudayaan agar sesuai dengan keinginan dan yang direncanakan. Sehingga kebudayaan semestinya selalu dibayangkan sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis. Dalam dua pandangan di atas, kebudayaan ditempatkan sebagai sesuatu yang secara aktif dilakukan manusia untuk mencapai tujuan umat manusia yaitu kesejahteraan.

2.1.2 Fungsi Kebudayaan

Secara fungsional, keberadaan kebudayaan dapat ditunjukkan minimal tiga macam, sebagai berikut:

1. Fungsi kebudayaan untuk melindungi diri terhadap alam 2. Fungsi kebudayaan untuk mengatur hubungan antar manusia 3. Fungsi kebudayaan sebagai wadah segenap perasaan manusia

2.1.3 Wujud Kebudayaan

Ditinjau dari dimensi wujudnya, menurut Koentjaraningrat (2005:13) kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu sebagai suatu kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia atau idea-idea manusia, dan wuduh sebagai suatu kompleks aktivitas atau tingkah laku manusia, serta wujud sebagai benda-benda atau fisik.

2.2 Keberadaan Masyarakat Jawa & Keturunan Tionghoa

Orang-orang Tionghoa diperkirakan sudah ada di Solo pada tahun 1746. Tempat tinggal orang Tionghoa dilokalisasi di Kampung Balong, suatu kampong (pecinan) yang dibangun sejak zaman Kompeni dan berlanjut pada masa kolonial. Antara tahun 1904 hingga 1910, atas desakan organisasi atau gerakan nasionalis di kalangan orang-orang Tionghoa di Indonesia, maka pada tahun 1911 pemerintah colonial mengabulkan tuntutan untuk menghapuskan wijkenstelsel1 dan

13

passenstelsel2, sehingga pemukiman Tionghoa tidak lagi mengelompok pada suatu tempat atau lokasi tertentu, tetapi menyebar ke tempat atau lokasi lain. Namun tetap Kampung Balong sebagai perkampungan pecinan, tetapi dalam perkembangannya hanya orang-orang Tinghoa miskin yang tinggal di sana. Mungkin oleh karena miskin itu, maka komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi di sekitarnya berlangsung sangat akrab. Proses pembauran langsung secara alami, termasuk perkawinan campuran Tionghoa-Jawa yang tealh berlangsung selama beberapa generasi. Oleh karena itu, Kampung Balong tumbuh dan berkembang menjadi perkampungan

heterogen.

2.3 Komunikasi Masyarakat Jawa & Keturunan Tionghoa

Masyarakat Kota Solo yang menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi bukan hanya masyarakat Jawa, tetapi juga keturunan Tionghoa, Arab, dan lain-lainnya. Penelitian Markhamah terhadap penggunaan bahasa Jawa oleh orang-orang Tionghoa di Solo, menyimpulkan, bahwa tuturan Ngoko dan Krama pada orang-orang Tionghoa dewasa hamper tidak berbeda dengan kualitas ngoko dan karma masyarakat pribumi (Jawa). Mereka selalu menggunakan tuturan Krama dengan baik, menurut hirearki, terutama ketika mereka berbicara dengan masyarakat pribumi yang belum dikenal atau orang-orang yang lebih dihormati.

2.4 Komunikasi Interpersonal

Fenomologi yang menurut EM Griffin (2014:7), The Phenomenological Tradition, menekankan komunikasi sebagai pengalaman diri sendiri dan orang lain melalui dialog. Meskipun fenomenologis mengacu pada terminology filosofis akan tetapi pada dasarnya lebih merujuk pada analisis yang insentif terhadap kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang mengalami kehidupan tersebut. Oleh karena itu, tradisi fenomenologis sangat bergantung pada persepsi dan interpretasi orang-orang tentang pengalaman subyektifnya. Bagi para fenomenolog, sebuah cerita

14 kehidupan individu lebih penting dan otoritatif daripada berbagai hipotesis riset atau aksioma komunikasi. Akan tetapi tentu saja persoalannya tidak ada dua orang yang mempunyai cerita kehidupan yang persis sama. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Carl Rogers bisa dengan cara makin meningkatnya kondisi hubungan dan kepribadian orang-orang tersebut melalui: 1. Kesamaan, 2. Penilaian positif yang tidak bersyarat, 3. Pemahaman empatik. Martin Buber berkesimpulan sama dengan Carl Rogers bahwa adanya kemungkinan hubungan manusia otentik yang dilakukan melalui dialog yaitu sebuah proses intensif dimana hanya agenda kedua belah pihak

yang dipahami oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya.

15 2.5 Harmonisasi Sosial

Harmonisasi sosial yang dimaksudkan, merupakan suatu proses transformasi realitas obyektif, subyektif, dan simbolik yang berlangsung dengan melibatkan perasaan, motivasi dan sebagainya secara dialektis. Artinya, berkaitan dengan dimensi-dimensi realitas berbagai dimensi sosial yang ada dengan elemen-elemen sosial yang ada dengan elemen-elemen sosial yang dimiliki orang. Bagaimana

harmoni sosial sebagai suatu realitas obyektif, subyektif dan simbolik merupakan suatu proses tesis, antithesis, dan sintesis yang bersifat dialeks sebagai produk sosial.

Masyarakat dalam hal ini merupakan reactor sosial dan individu sebagai creator sosial yang memproduksi realitas harmoni sosial. Seberapa jauh-dekatnya dengan pengalaman-pengalaman, pengertahuan serta kesadaran seseorang bertindak atas arti maupun makna harmoni sebagai suatu realitas sosial.

2.6 Teori Identitas

Teori identitas berusaha menjelaskan makna spesifik yang dimiliki oleh individu terhadap klaim identitas mereka, bagaimana suatu identitas berhubungan satu sama lain, bagaimana identitas mereka mempengaruhi perilaku, pikiran, perasaan atau emosi mereka dan bagaimana identitas mengikat mereka dalam sebuah masyarakat. Dalam arti yang luas individu merupakan bagian dari konteks struktur sosial. Beberapa pemikir teori identitas seperti Cooley, Coleman dan Stryker setuju dengan padangan bahwa masyarakat atau struktur sosial diciptakan oleh tindakan individu dalam konteks sosial. Maka dari itu, terdapat saling keterkaitan antara individu dan masyarakat sehingga kita perlu memahami sifat individu yang menciptakan masyarakat dan juga sifat masyarakat di mana individu bertindak. Dalam masyarakat sendiri dapat dilihat bahwa tercipta adanya pola perilaku individu yang dapat membantu kita dalam mengetahui siapa diri kita dan orang lain. Pengetahuan mengenai tindakan individu dapat dilihat dari pemahaman mengenai

16 memiliki berbagai sifat, sifat ini akan membantu kita dalam memahami berbagai jenis agen dan apa yang akan mereka lakukan(Burke & Stets, 2009 : 3-5).

Sheldon Stryker mengemukakan mengenai identitas atau “penentuan posisi

internal” dengan memberikan gambaran bahwa setiap orang memiliki identitas untuk

masing-masing posisi atau peran yang berbeda dalam yang dimiliki dalam masyarakat. Stryker menyatakan bahwa terdapat empat premis yang mendasari teori

identitas, premis pertama adalah perilaku didasarkan pada sebuah klasifikasi penamaan. Nama atau istilah kelas tersebut melekat pada aspek lingkungan, baik fisik

maupun sosial dan membawa makna dalam bentuk ekspektasi perilaku bersama yang tumbuh dari interaksi sosial. Dari interaksi yang terjalin dengan orang lain inilah, seseorang dapat mempelajari bagaimana mengklasifikasikan objek yang berhubungan dengannya dan dalam proses itu juga seseorang diharapkan untuk berperilaku mengacu pada objek tersebut. Dasar yang pertama ini menggambarkan dasar dari karakter simbolis dunia dan menjelaskan makna yang berkaitan dengan objek fisik serta sosial. Seseorang akan merespon benda fisik dan sosial, serta memberikan tanggapan yang disertai makna. Makna sendiri merupakan tanggapan terhadap objek-objek yang didefinisikan secara sosial yang membentuk dunia. Orang-orang yang berbagi tanggapan memungkinkan mereka untuk memahami, memprediksi dan menduga tindakan orang lain.

Premis yang kedua berusaha menjelaskan bagaimana struktur sosial masuk ke dalam peradigma simbolis struktural. Di antara klasifikasi nama yang telah dipelajari

dalam interaksi terdapat simbol yang digunakan untuk menunjukkan sebuah ‘posisi’

yang merupakan komponen struktur sosial morfologis yang relatif stabil. Posisi ini disertai dengan ekspektasi perilaku bersama yang secara konvensional diberi label

‘peran’. Sebuah peran tidak diciptakan lagi dalam setiap situasi yang terjadi, namun

17 Premis ketiga dan keempat menunjukkan bagaimana aktor yang memiliki identitas sesuai dengan pandangan ini. Premis ketiga menunjukkan bahwa orang-orang dalam masyarakat akan memberikan label satu sama lain sesuai dengan posisi yang mereka tempati dan Stryker juga menyatakan bahwa ketika mereka telah diberi label maka akan diikuti dengan adanya makna serta eskpektasi bersama sehubungan dengan perilaku satu sama lain. Premis keempat menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan aspek refleksi diri, juga akan menyebutkan nama mereka sehubungan dengan sebutan posisi mereka. Hal ini disebut sebagai self-label yang merujuk pada

seseorang mengetahui perannya dalam suatu posisi tertentu di masyarakat dan bersifat relasional dalam arti bahwa mereka mengikat individu secara bersama-sama. Begitupun dengan makna dan ekspektasi tindakan dari setiap posisi yang terkait dengan identitas, setiap orang tidak hanya mengetahui identitas dirinya sendiri namun juga mengetahui identitas orang lain. Seseorang dapat mengetahui dirinya dengan membandingkannya dengan makna dan posisi orang lain. Stryker juga menambahkan bahwa ketika seseorang memasuki situasi interaktif, situasi ini akan membuat orang-orang memberikan klasifikasi pada orang-orang lain melalui interaksi dan pada diri mereka sendiri, sehingga menghasilkan sebuah definsi yang mengatur agar perilaku perilaku mereka sesuai dengan situasi yang terjadi (Burke & Stets, 2009 : 25-27).

Lalu, seorang tokoh dalam psikologi sosial, Tajfel (2009:11), mencetuskan teori identitas sosial yang menyatakan bahwa kelompok di mana kita menjadi anggota merupakan bagian integral dari konsep diri kita. Adanya kelompok memungkinkan kita mengelola konsep diri dengan cara mengelola keanggotaan tersebut memberikan identitas sosial yang memberikan rasa aman. Betapa pentingnya menemukan identitas sosial, hal ini seringkali membuat orang berhenti, tidak lagi mencoba menggali identitas diri yang lebih hakiki, dan sibuk berkutat mencari kepuasan melalui kelompok. Apapun kelompoknya apa pun spiritnya (hedonistik, pragmatisme, idealis, dan sebagainya) karena memberikan rasa aman, akibatnya orang cenderung

18 Padahal, kecerendungan konformitas seringkali mengabaikan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. Hal ini sebenarnya merupakan kerugian bagi individu sebagai pribadi yang seharusnya berkembang utuh: berorientasi pada orang lain, tetapi juga berorientasi pada diri sendiri dengan mengaktualisasi apa yang menjadi suara hatinya sendiri.

2.6.1 Konstruksi Identitas

Teori identitas budaya adalah salah satu dari beberapa teori yang

dikembangkan untuk membangun pengetahuan tentang proses komunikatif yang digunakan oleh individu untuk membangun dan menegosiasikan identitas dan hubungan kelompok budaya mereka dalam konteks tertentu. Awalnya dikembangkan pada akhir 1980an, teori tersebut telah berkembang secara signifikan melalui proyek kolaborasi yang berkelanjutan di berbagai situs internasional dan beragam wilayah di Amerika Serikat. Versi awal menekankan perspektif teoretis interpretatif, konstruksi sosial, dan catatan pengalaman diskursif individu, sementara versi setelah tahun 2000 diperluas untuk menggabungkan perspektif kritis dan untuk memasukkan perhatian pada struktur kontekstual, ideologi, dan hierarki status. Penelitian yang dipandu oleh teori saat ini paling sering mencakup analisis diskursif tentang teks publik dan wawancara yang berfokus pada bentuk-bentuk yang melaluinya posisi identitas budaya dan hubungan antar budaya dinegosiasikan, peran hak istimewa dalam hasil wacana, dan implikasi untuk hubungan antar budaya dan keadilan sosial .

Menurut, Mary Jane Collier dan Milt Thomas (2009: 260-261) menggabungkan etnografi komunikasi dan konstruksi sosial dan dari situ mengusulkan beberapa sifat pengesahan, atau penciptaan, identitas budaya yang terlihat dalam teks komunikasi. Mereka berpendapat bahwa pesan individu selama interaksi mungkin mengandung banyak jenis identitas budaya, seperti nasional, rasial, etnis, kelas terkait, jenis kelamin dan jenis kelamin, politik, dan agama. Karena

19 identitas tidak berbicara dengan cara yang sama atau memiliki pengakuan yang sama dengan orang lain.

Budaya, dalam orientasi ini, dipandang sebagai perwujudan kontekstual, muncul, kontekstual dengan sistem budaya atau kelompok budaya. Dalam orientasi ini, budaya didefinisikan sebagai identitas kelompok yang muncul yang menjadi jelas dalam serangkaian kode komunikatif, norma perilaku, pola tempat dan interpretasi,

dan hasil, seperti posisi hubungan atau status. Secara epistemologis, para ilmuwan meminta individu untuk membagikan narasi tentang identitas kelompok budaya

mereka atau untuk menggambarkan percakapan yang diingat yang membangun atau mempengaruhi identitas budaya dan / atau menganalisis wacana publik. Menekankan pengalaman dan catatan tentang individu tentang keanggotaan kelompok mereka dan negosiasi identitas, yang menempatkan nilai pada subjektivitas.

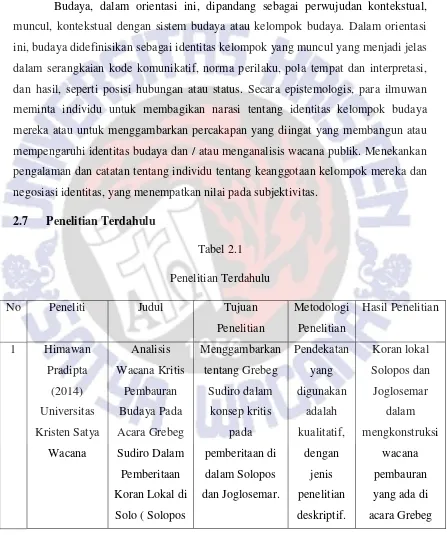

20 dan

Joglosemar)

Sudiro hamper sama, mereka

sama-sama mampu menciptakan realitas yang sesungguhnya.

Dari pemberitaan kedua Koran

local ini

sebenarnya terkadung unsur

yang secara

tidak langsung ingin mempengaruhi

khalayak luas, Solopos dengan

penulisan pemberitaanya

secara tidak langsung membantu

program pemerintah

22 dan untuk

mengetahui akulturasi budaya Jawa dan

Tionghoa dalam Tradisi Grebeg

Sudiro.

yang terjalin antara dua etnis

yang berbeda, Pelaksanaan prosesi upacara

tradisi Grebeg Sudiro meliputi

berbagai rangkaian acara

yang harus dilewati

diantaranya adalah malam

pra event

sedekah bumi Bok Teko tanggal 12 Januari 2012

dan puncak acara Grebeg

Sudiro yang berlangsung pada tanggal 15

Januari 2012 yang mana kedua acara

23 persyaratan yang harus dipenuhi, dan

melengkapi perlengkapan upacara yang diperlukan.

Akulturasi kebudayaan

Tionghoa dengan

kebudayaan Jawa dalam tradisi Grebeg

Sudiro terlihat dalam susunan gunungan kue

keranjang dalam dua buah Gunungan Estri dan Gunungan Jaler yang biasa

ada dalam adat Kejawen, Penampilan

Liong dan Barongsai yang

25 Sebelas Maret Pesan Ritual

26 harmonis antar

agama, parade seni mengkomunika

sikan kesatuan rasial, dan themen dari grebeg sudiro mengkomunika

sikan keragaman.

Itulah simbol komunikasi yang dibuat

agar kesatuan masyarakat

Surakarta.

27 2.8 Kerangka Berpikir

Keterangan: Acara Grebeg Sudiro adalah sebuah media di mana acara tersebut mengusung tema pembauran yang ada di kampung Sudiroprajan, disini peneliti ingin melihat bagaimana Grebeg Sudiro sebagai media menciptakan dalam Komunikasi

Harmonisasi Sosial. Untuk meneliti Komunikasi Harmonisasi sosial di dalam Acara

Grebeg Sudiro yang berada di setiap masyarakat keturunan Jawa dan keturunan Tionghoa di Kampung Sudiroprajan, Solo, Jawa Tengah.

Etnis Jawa Grebeg

Sudiro

Keturunan Tionghoa

Media Komunikasi

Harmonisasi Sosial

Teori Identitas