BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi

Menurut Effendy (2003), komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia

baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak

komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak dilahirkan

manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Selain itu komunikasi diartikan

pula sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah

hubungan atau dapat pula diartikan bahwa komunikasi adalah saling tukar menukar

pikiran atau pendapat.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Menurut Wilbur Schramm dalam

Effendy (1992), komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh

komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of references), yakni panduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences), yang pernah diperoleh komunikan (Effendy, 1992).

Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dari

(siapa), Says What (berkata apa), in Which Channel (melalui saluran apa), to Whom

(kepada siapa) dan With What Effect (dengan efek apa) (Effendy, 2003).

a) Who (siapa) : Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi bisa dalam bentuk perorangan ataupun lembaga atau

instansi.

b) Says What (apa yang dikatakan) : pernyataan umum adalah dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan

pesan yang disampaikan.

c) In Which Channel (melalui saluran apa) : media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi.

d) To Whom (kepada siapa) : komunikan atau audience yang menjadi sasaran komunikasi adalah kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, berkaitan

dengan si penerima pesan.

e) With What Effect (dengan efek apa) : hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju.

Sedangkan defenisi lain menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu

transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur

lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui

pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4)

2.1.1. Tujuan Komunikasi

Menurut Effendy (2003), pada umumnya komunikasi mempunyai tujuan,

antara lain :

1. Untuk mengubah sikap (to charge the attitude), yaitu kegiatan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan

berubah sikapnya.

2. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to the change the opinion), mencakup pemberian berbagai informasi pada masyarakat. Tujuan akhirnya

supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan

informasi yang disampaikan.

3. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior), yaitu kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya

masyarakat akan berubah perilakunya.

4. Untuk mengubah masyarakat (to change the society), mencakup pemberian berbagai informasi kepada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan agar

masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang

disampaikan.

2.1.2. Fungsi Komunikasi

Menurut Effendy (2003), proses komunikasi tidak terlepas dari bentuk dan

fungsi komunikasi, dimana komunikasi yang baik tidak jauh dari fungsi yang

Adapun fungsi komunikasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

1) Menginformasikan (to inform)

Fungsi memberikan informasi adalah suatu fungsi yang menyebarluaskan suatu

berita atau info yang kita ketahui kepada masyarakat. Perilaku menerima informasi

merupakan perilaku alamiah dari masyarakat. Dengan menerima informasi yang

benar masyarakat akan merasa aman tentram.

2) Mendidik (to educated)

Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi

tidak lain agar masyarakat menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang

kebudayaannya. Kegiatan memberi pengetahuan atau mendidik dalam arti luas adalah

memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan dan dalam arti

sempit adalah memberikan berbagai informasi dan juga berbagai ilmu pengetahuan

melalui berbagai tatanan komunikasi pada pertemuan-pertemuan, kelas-kelas, dan

sebagainya.

3) Menghibur (to entertain)

Perilaku masyarakat menerima informasi selain untuk memenuhi rasa aman juga

menjadi sarana hiburan. Apalagi pada masa sekarang ini banyak penyajian informasi

melalui sarana hiburan. Fungsi menghibur ini dapat memberi kesenangan dan

mencegah kebosanan masyarakat sebagai penerima informasi. Fungsi menghibur ini

dapat menumbuhkan kesadaran (social awareness) dalam menerima pesan. Maksudnya adalah penerima pesan itu dapat merasakan apa yang dialami oleh

4) Memengaruhi (to influence)

Fungsi memengaruhi adalah suatu kegiatan memberikan berbagai informasi pada

masyarakat juga dapat dijadikan sarana untuk memengaruhi masyarakat tersebut

kearah perubahan sikap, pendapat dan perilaku yang diharapkan.

2.2. Efektivitas

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Danfar (2009) efektivitas berasal dari kata efektif, dimana pengertian

efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan

yang telah ditetapkan atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Suprapto (2011), efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah

keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari

produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas

berarti ada pengaruhnya, efeknya, manjur atau mujarab dan dapat membawa hasil

atau berdaya guna. efektivitas dipandang tidak hanya dari aspek hasil atau output

yang berdimensi sempit, tetapi sebagai sebuah konsep, efektivitas juga dapat

dipandang dari aspek yang berdimensi lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu

aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah

yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan

dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka

aktifitas itu dikatakan tidak efektif (Suprapto, 2011).

Menurut Campbell (1989), terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang

secara umum dan yang paling menonjol adalah : keberhasilan program, keberhasilan

sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan

menyeluruh.

2.2.2. Pendekatan Efektivitas

Menurut Price (1972), pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur

sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap

efektivitas yaitu :

a) Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran

efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga

dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga

harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan

sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan

yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh

sumber-sumber yang merupakan input dan output yang dihasilkan juga dikembalikan pada

lingkungannya.

c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi

kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal

berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara

terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan

memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber

yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan

lembaga.

2.2.3. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas

Steers (1985), mengemukakan bahwa efektivitas selalu diukur berdasarkan

prestasi, produktivitas dan laba. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran

yang sebenarnya dan memberikan hasil pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran

dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut :

a) Adanya macam-macam output

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran

efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran

juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.

Efektivitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu indikator atau

yang rendah pada sasaran lainnya. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran

efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas

pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering

dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektivitas

dimana kriteria dalam pengukuran efektivitas adalah : adaptabilitas dan fleksibilitas,

produktivitas, keberhasilan memperoleh sumber, keterbukaan dalam komunikasi,

keberhasilan pencapaian program, pengembangan program (Steers, 1985).

b) Subjektivitas dalam adanya penilaian

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali

mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan

juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Untuk

itu ada baiknya bila meninjau bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk

mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari

dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau

masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. Untuk sasaran yang dinyatakan

dalam bentuk kualitatif, unsur subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran

yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat

tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya (Steers,

2.3. Peran Komunikasi Kesehatan

Menurut Liliweri (2009), komunikasi kesehatan adalah studi yang

mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk

menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat memengaruhi individu dan

komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan

pengelolaan kesehatan.

Komunikasi kesehatan merupakan kegunaan teknik komunikasi dan teknologi

komunikasi secara positif untuk memengaruhi individu, organisasi, komunitas dan

penduduk bagi tujuan mempromosikan kondisi yang kondusif atau yang

memungkinkan tumbuhnya kesehatan manusia dan lingkungan. Kegunaan itu

termasuk beragam aktivitas seperti interaksi antara profesional kesehatan dengan para

pasien di Klinik, kampanye, media massa, dan penciptaan peristiwa.

Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit,

promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, yang sejauh mungkin

mengubah dan membaharui kualitas individu dalam suatu komunitas atau masyarakat

dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika (Liliweri, 2009).

2.4. Komunikasi Tatap Muka Forum (Kelompok)

2.4.1. Pengertian Komunikasi Tatap Muka Forum

Menurut Vardiansyah (2004) yang mengutip pendapat Goldberg dan Larson

(1985), komunikasi tatap muka forum adalah suatu bidang studi, penelitian dan

dalam kelompok, tetapi pada tingkah laku individu dalam komunikasi kelompok

tatap muka yang kecil.

Komunikasi tatap muka forum bersifat langsung, terjadi dalam suasana yang

lebih berstruktur dimana para pesertanya lebih cenderung melihat dirinya sebagai

kelompok serta mempunyai kesadaran tinggi tentang sasaran bersama, komunikasi ini

kurang dipengaruhi emosi dan melibatkan pengaruh antar pribadi, umpan balik pesan

berlangsung cepat, adaptasi pesan bersifat khusus, serta lebih cenderung dilakukan

secara sengaja dan umumnya para pesertanya lebih sadar akan peranan dan tanggung

jawab mereka masing-masing (Vardiansyah, 2004).

Komunikasi tatap muka forum merupakan komunikasi yang berlangsung

antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua

orang (kalau kelompok kecil berjumlah 4-20 orang, kelompok besar 20-50 orang)

(Liliweri, 2009). Komunikasi tatap muka forum pada dasarnya adalah aktivitas

komunikasi. Aktivitas komunikasi tatap muka ini bentuknya bermacam-macam,

mulai dari perbincangan, wawancara, ceramah, seminar, rapat, konseling, lokakarya,

hingga pameran (Vardiansyah, 2004).

2.4.2. Efek Komunikasi Tatap Muka Forum

Efek komunikasi kita artikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan

komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat tiga tataran pengaruh dalam diri

komunikan, yaitu kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), afektif (sikap

seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu) dan konatif

komunikasi dapat diukur dengan membandingkan antara pengetahuan, sikap dan

tingkah laku sebelum dan sesudah komunikan menerima pesan (Stuart, 1987) dalam

(Vardiansyah, 2004). Karenanya efek adalah salah satu elemen komunikasi yang

penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang anda inginkan.

Menurut (Vardiansyah, 2004) komunikasi efektif adalah sejauh mana motif

komunikasi komunikator terwujud dalam diri komunikannya, apabila motif

komunikasi kita maknai sebagai tujuan komunikasi, maka dapat dinyatakan bahwa

apabila hasil yang didapatkan sama dengan tujuan komunikasi, maka dapat

dinyatakan bahwa komunikasi berlangsung efektif, apabila hasil yang didapatkan

lebih besar dari tujuan yang diharapkan, dikatakan bahwa komunikasi berlangsung

sangat efektif, sebaliknya apabila hasil yang didapatkan lebih kecil daripada tujuan

yang diharapkan, dikatakan bahwa komunikasi tidak atau kurang efektif.

Menurut Huraerah dan Purwanto (2006) yang mengutip pendapat De vito (1983),

ada enam faktor efektivitas komunikasi tatap muka forum, yaitu :

1) Leadership (Kepemimpinan)

Kemampuan pembicara untuk memengaruhi pihak lain. Untuk dapat memengaruhi

orang lain, maka pada diri seseorang pembicara diperlukan adanya suatu kekuatan,

kekuasaan (power) dan kredibilitas (credibility) agar dapat mengarahkan atau memengaruhi orang lain pada pencapaian tujuan. Pada dasarnya dalam suatu

komunikasi, komunikator telah disiapkan kekuatan serta kredibilitas sebagai seorang

Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat (De Vito, 1983) aspek

kredibilitas komunikator meliputi :

a. Competence (Kompetensi) yaitu kemampuan komunikator yang diperlihatkan melalui kewenangan (pangkat, jabatan, kepakaran) atas suatu subjek yang

sedang diperbincangkan.

b. Character (Karakter), kebiasaan yang diperlihatkan oleh moral komunikator. c. Intention (Intensi), motif atau maksud yang mendorong komunikator

mengatakan sesuatu.

d. Personality (Personaliti), yakni perasaan kedekatan (proximity) antara komunikan dengan komunikator (kesamaan psikologis, sosiologis,

antropologis sering memengaruhi rasa kedekatan antara komunikan dengan

komunikator).

e. Dynamics (Dinamis), yakni dinamika yang diperlihatkan oleh seorang

komunikator.

2) Goals (Tujuan)

Tujuan masyarakat yang menyebabkan komunikasi berlangsung. Tiap komunikasi

tatap muka forum pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yang

merupakan tujuan bersama, yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini

merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing.

3) Norms (Norma)

Aturan main yang ada sehingga komunikasi dapat berlangsung. Dalam komunikasi

simbol oleh seorang komunikator kepada komunikan. Norma disini adalah

pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu kelompok.

Pedoman ini sesuai dengan rumusan tingkah laku yang patut dilakukan dalam

komunikasi tatap muka forum.

4) Roles (Peran)

Peran yang dijalankan oleh individu-individu yang ada dalam melakukan

komunikasi. Peranan tersebut meliputi, pemecahan masalah atau melahirkan

gagasan-gagasan baru, memelihara emosional diantara komunikan dan

komunikator, serta mengkoordinasi kegiatan yang menunjang demi tercapainya

tujuan dalam komunikasi tatap muka forum.

5) Cohesiveness (Keeratan)

Keeratan hubungan diantara anggota forum atau komunikan sangat perlu

dilakukan. Cara yang paling efektif adalah membentuk hubungan yang

kooperatif diantara komunikator dan komunikan pada saat berkomunikasi.

Beberapa cara lainnya adalah memperdalam kepercayaan diantara anggota

forum, mengekspresikan afeksi lebih jauh lagi diantara anggota forum,

meningkatkan ekspresi saling inklusi dan menerima diantara anggota forum dan

mengembangkan norma-norma yang menunjang ekspresi individu diantara

anggota forum. Sehingga terbina komunikasi efektif diantara komunikator

6) Outcomes (Hasil)

Hasil penyelenggaraan komunikasi forum merupakan indikator yang baik untuk

mengukur seberapa besar efektivitas yang terjalin selama komunikasi berlangsung

karena untuk menimbulkan hasil yang dicapai, kita harus berhasil terlebih dahulu

menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan

hubungan yang baik dalam seluruh proses komunikasi. Efektivitas komunikasi

ditentukan oleh kualitas pelakunya, yakni persepsi yang dihasilkan oleh suatu pihak

terhadap pihak lainnya. Kualitas pelaku tersebut meliputi kredibilitas (credibility) dan kekuasaan (power). Kredibillitas merupakan suatu image atau gambaran audiens

mengenai kepribadian komunikator. Seorang pendengar akan mendengarkan

komunikator yang dia nilai mempunyai tingkat kredibilitas tinggi.

Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat De vito (1978), tiga tipe

kredibilitas, yaitu :

a. Initial credibility, yakni inisial yang menunjukkan status atau posisi seseorang, misalnya jabatan, pangkat, gelar-gelar akademik atau

kebangsawanan, dan lain-lain.

b. Derived credibility, yakni sesuatu yang mengesankan bagi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung, misalnya tentang kemampuan

intelektual, moral komunikator, tentang kompetensi hingga kemampuan

untuk mengekspresikan kata-kata melalui bahasa isyarat (non verbal)

Menurut Huraera dan Purwanto (2006) yang mengutip pendapat Iskandar

(1990), power (kekuasaan ) meliputi :

a. Legitimasi power, merupakan kekuatan yang sah dimiliki oleh seorang komunikator sebagai pemimpin, kepada komunikan untuk dapat memerintah

dirinya atau mengatur dirinya dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan

berkomunikasi yang ingin dicapai.

b. Coercive power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh komunikator untuk mengontrol atau mengawasi komunikan, sejalan dengan proses pencapaian

tujuan.

c. Reward power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh komunikator, yang mana komunikator dapat memberikan penghargaan, pujian serta hadiah

kepada komunikan. Hal ini dilakukan oleh komunikator karena komunikannya

telah berhasil menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pencapaian tujuan.

d. Expert power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang komunikator yang karena keahliannya, dan atau pengetahuannya, komunikator diakui oleh

orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat dipengaruhi olehnya.

e. Referent power, suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dimana selalu digunakan sebagai tempat acuan seperti, pesona kharismatik, panutan, idola,

sehingga komunikator dianggap mempunyai kekuatan kepada komunikannya.

2.4.3. Teori Rogers Difusi Inovasi

Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat Rogers, difusi inovasi

para penerima yang ada dalam suatu sistem sosial. Difusi inovasi merupakan model

penyebarluasan gagasan atau material (teknologi) dengan mengetengahkan cara

penyebarluasan inovasi (misalnya gagasan baru, pendekatan baru, dan strategi baru)

melalui saluran tertentu (umumnya sistem sosial tradisional-moderen) dalam suatu

waktu tertentu kepada sejumlah anggota masyarakat atau komunitas dalam suatu

sistem sosial.

Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1978)

merupakan suatu landasan yang menekankan pentingnya saluran komunikasi dan

penyebarserapan ide-ide melalui peran agen-agen perubahan dalam lingkungan sosial.

Secara relatif, tetangga, petugas kesehatan atau agen perubahan yang lain ikut

membantu menghasilkan perubahan perilaku dengan cara-cara tertentu, misalnya

dengan cara meningkatkan kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan

interpersonal yang diperlukan, rnengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya,

mendapatkan sasaran dan jalan keluar yang potensial serta memotivasi seseorang

supaya menerima dan memelihara aksi (Liliweri, 2009).

Asumsi dari suatu inovasi adalah adanya jenis-jenis gagasan tertentu yang

perlu diadopsikan kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial karena mereka

sangat membutuhkan informasi tersebut dari para pemuka pendapat dalam sistem

sosial. Sedangkan karakteristik sukses inovasi terjadi kalau para anggota sistem sosial

itu menerima inovasi tersebut (Liliweri, 2009).

Menurut Effendy (2003) yang mengutip pendapat Rogers (1995), mengatakan

pengetahuan dan percobaan sikap terhadap ide baru dalam upaya memengaruhi

keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru, sumber hubungan dari

saluran komunikasi dapat menambahkan informasi atau mengklarifikasi poin-poin

dan mungkin mengatasi kendala psikologis dan sosial (paparan yang selektif,

perhatian, persepsi, daya ingat , norma-norma kelompok serta nilai-nilai).

2.5. Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk

memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya melalui

pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar dapat menolong

dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat,

sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan

kesehatan (Depkes, 2005).

Promosi kesehatan dapat diartikan sebagai upaya menyebarluaskan,

mengenalkan atau menjual pesan-pesan kesehatan sehingga masyarakat menerima

atau membeli pesan-pesan kesehatan tersebut dan akhirnya masyarakat mau

berperilaku hidup sehat (Notoatmodjo, 2005).

Menurut Notoatmodjo (2005) yang mengutip pendapat Lawrence Green

(1984) merumuskan definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi

pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan

organisasi, yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan

Promosi kesehatan mencakup aspek perilaku, yaitu upaya untuk memotivasi,

mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat

agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dengan kata lain,

adanya promosi tersebut diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan

perilaku sasaran (Notoatmodjo, 2007).

2.6. Metode Promosi Kesehatan

Di dalam suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan

promosi kesehatan yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu

faktor metode, faktor materi atau pesannya, pendidik atau petugas yang

melakukannya untuk menyampaikan pesan. Metode dan teknik promosi kesehatan,

adalah dengan cara apa yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk

menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau mentransformasikan perilaku kesehatan

kepada sasaran atau masyarakat (Notoatmodjo, 2007).

2.6.1. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan metode pertemuan yang paling sederhana dan

paling sering diselenggarakan untuk menggugah kesadaran, minat sasaran, serta

pembicara lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan

materi dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk menyampaikan

tanggapannya (Mardikanto, 1993).

Nurlaili (2009) mengatakan bahwa metode ceramah adalah suatu cara

ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan. Peranan ceramah adalah

mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan

oleh orang yang memberikan ceramah tersebut.

Ceramah merupakan metode penyuluhan yang efektif pada kelompok sasaran

yang besar yaitu lebih dari 15 orang. Metode ini baik untuk sasaran yang

berpendidikan tinggi maupun rendah (Notoatmodjo, 2003).

Pengaruh besarnya jumlah sasaran dalam metode ini seringkali dengan

menggunakan alat bantu yang berupa materi tertulis dan gambar terproyeksi untuk

menarik perhatian dan memperjelas materi yang disampaikan. Waktu

penyelenggaraan ceramah juga harus dibatasi, maksimum 1-2 jam (Mardikanto,

1993).

Menurut Lunandi (1993), beberapa keuntungan menggunakan metode

ceramah adalah murah dari segi biaya, mudah mengulang kembali jika ada materi

yang kurang jelas ditangkap peserta daripada proses membaca sendiri, lebih dapat

dipastikan tersampaikannya informasi yang telah disusun dan disiapkan. Apalagi

kalau waktu yang tersedia sangat minim, maka metode inilah yang dapat

menyampaikan banyak pesan dalam waktu singkat. Selain keuntungan ada juga

kelemahan menggunakan metode ceramah, salah satunya adalah pesan yang terinci

mudah dilupakan setelah beberapa lama.

Metode ceramah juga mempunyai keunggulan-keunggulan antara lain : cepat

untuk menyampaikan informasi, informasi yang disampaikan bisa masuk pada

dari kalangan kelompok sasaran. Disamping keunggulan-keunggulan tersebut,

metode ceramah juga memiliki kelemahan, dimana merupakan komunikasi satu arah

sehingga sasaran menjadi pasif untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, pada

metode ceramah tidak dapat diidentifikasi kebutuhan per individu, sasaran tidak

diberi kesempatan untuk berfikir dan berperilaku kreatif, sasaran mudah menjadi

bosan jika waktu terlalu lama (LP3I Unair, 2009).

Menurut Notoatmodjo (2007), ceramah akan berhasil apabila penceramah itu

sendiri mempunyai persiapan dengan menguasai materi yang akan diceramahkan.

Untuk itu penceramah harus mempersiapkan diri dengan mempelajari materi dengan

sistematika yang baik, lebih baik lagi kalau disusun dalam diagram atau skema,

mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran (makalah singkat, slide, transparan, sound

sistem dan sebagainya).

Keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila penceramah tersebut dapat

menguasai sasaran ceramah. Untuk itu penceramah harus mempunyai sikap dan

penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah, suara

hendaknya cukup keras dan jelas, pandangan harus tertuju ke seluruh peserta

ceramah, berdiri di depan (dipertengahan) dan tidak boleh duduk (Notoatmodjo

2007).

2.7. Proses Adopsi Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2007) yang mengutip pendapat Rogers (1974),

di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni : kesadaran, interes,

evaluasi, percobaan dan adopsi.

Namun demikian dalam penelitian lanjutan Rogers (1983), telah menemukan

model baru dalam memperbaiki penelitiannya proses perubahan perilaku terdahulu

dengan teori yang dikenal “Diffusion of Innovation” meliputi :

a. Knowledge (Pengetahuan) terjadi bila individu (ataupun suatu unit perbuatan keputusan lainnya) diekspos terhadap eksistensi inovasi dan memperoleh

pemahamannya.

b. Persuasion (Persuasi) terjadi bila suatu individu (ataupun suatu unit keputusan lainnya) suatu sikap mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi

c. Decision (Keputusan) terjadi bila individu (atau unit pembuat keputusan lainnya) terlibat dalam berbagai aktivitas yang mengarah kepada pilihan untuk menerapkan

dan menolak inovasi

d. Implementation (Implementasi) terjadi bila individu (atau unit keputusan lainnya) menggunakan inovasi

e. Confirmation (Konfirmasi) terjadi bila individu (atau unit pembuatan keputusan lainnya) mencari dukungan atas keputusan inovasi yang sudah dibuat, akan tetapi

ia sendiri mungkin mencanangkan keputusan sebelumnya jika diarahkan terhadap

pesan-pesan yang menimbulkan konflik tentang inovasi tersebut.

Apabila penerimaan perilaku baru dan adopsi perilaku melalui proses seperti

ini, dimana didasari pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku

didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama

(Notoatmodjo, 2003).

2.7.1. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan

manusia di peroleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavioral).

Pengetahuan yang tercakup di dalam domain kognitif mempunyai enam

tingkatan, yakni :

a. Tahu (Know) sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Memahami (Comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui dan dapat mengintepretasikan

materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (Application) yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (Analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur

organisasi tersebut dan masih saling berkaitan antara yang satu dengan yang

e. Sintesis (Synthesis) adalah suatu kemampuan meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru

dalam arti telah mampu untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang

telah ada.

f. Evaluasi (Evaluation) bahwa seseorang tersebut telah mampu untuk melakukan justification atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2003).

2.7.2 Sikap (Attitude)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya

kesesuaian reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.

Menurut Notoatmodjo (2005) yang mengutip pendapat Allport (1954),

menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yaitu :

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek .

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.

c. Kecenderungan untuk bertindak.

Ketiga komponen diatas secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh.

Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan dan emosi

memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari

berbagai tingkatan sikap, yakni :

b. Merespon (Responding) yaitu memberikan jawaban apabila di tanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi

dari sikap.

c. Menghargai (Valuing) mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga

(kecenderungan untuk bertindak).

d. Bertanggung jawab (Responsible) yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko adalah merupakan sikap yang

paling tinggi (Notoatmodjo, 2003).

Menurut Liliweri (2009), sikap manusia tersusun oleh 4 komponen utama, yaitu :

1. Kognitif

Aspek kognitif berisi apa yang diketahui mengenai suatu obyek, bagaimana

pengalaman anda tentang obyek tersebut, bagaimana pendapat atau pandangan

anda tentang obyek tersebut. Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan kita,

teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif

terhadap obyek tertentu.

2. Afektif

Afektif berisi apa yang anda rasakan mengenai suatu obyek, jadi komponen

afektif berisi emosi. Afeksi sebagai komponen afektif menunjukkan perasaan

respek atau perhatian kita terhadap obyek tertentu, seperti ketakutan, kesukaan

3. Konatif

Konatif berisi predisposisi anda untuk bertindak terhadap obyek. Jadi berisi

kecenderungan untuk bertindak (memutuskan) atau bertindak terhadap obyek,

atau mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap obyek.

4. Evaluatif

Evaluasi seringkali dipertimbangkan sebagai inti dari tiga komponen sikap

tersebut. Evaluasi dapat dibayangkan sebagai suatu rentangan menggambarkan

derajat sikap kita terhadap obyek mulai dari yang paling baik sampai yang paling

buruk. Ketika kita bicara tentang sikap yang positif dan negatif ke arah obyek,

kita melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi kognitif, afektif, dan

perilaku terhadap obyek. Pada umumnya, evaluasi dikeluarkan dari memori yang

sudah tersimpan dalam otak kita (kognitif).

2.8. Remaja

2.8.1. Definisi Remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari kata Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence memiliki arti yang luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 2007).

Menurut Soetjiningsih (2004), masa remaja merupakan masa peralihan antara

masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11

Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya

terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada

usia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2000).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja merupakan suatu

individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur

mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak

menjadi dewasa dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan

menjadi relatif mandiri (Notoatmodjo, 2007).

Monks (1999) dalam Nasution (2007), menyatakan bahwa remaja adalah

individu yang berusia antara 12-20 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari

masa anak-anak ke masa dewasa, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal,

15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-20 tahun masa remaja akhir.

Berdasarkan pembagian tersebut, proses remaja menuju kedewasaan disertai

dengan karakteristiknya, yaitu :

1) Remaja awal (12-15 tahun)

Pada tahap ini, remaja masih merasa heran terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai

perubahan-perubahan tersebut. Mereka mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat

tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang

berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya pengendalian terhadap ego dan

2) Remaja madya (15-18 tahun)

Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada

kecenderungan narsistik yaitu mencintai diri sendiri, dengan cara lebih menyukai

teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Pada tahap

ini, remaja berada dalam kondisi kebingungan karena masih ragu harus memilih

yang mana, peka atau peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis dan

sebagainya.

3) Remaja akhir (18-20 tahun)

Tahap ini adalah masa mendekati kedewasaan yang ditandai dengan

pencapaian :

a) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan

mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.

c) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan

keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.

e) Tumbuh dinding pemisah antara diri sendiri dengan masyarakat umum.

2.8.2. Ciri-ciri Masa Remaja

Hurlock (2003) mengemukakan berbagai ciri remaja adalah sebagai berikut :

a) Masa remaja adalah masa peralihan

Yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya

juga bukan seorang dewasa. Masa ini merupakan masa yang sangat strategis,

karena memberi waktu kepada remaja untuk membentuk gaya hidup dan

menentukan pola perilaku, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang sesuai dengan yang

diinginkannya.

b) Masa remaja adalah masa terjadi perubahan

Sejak awal remaja, perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku

dan sikap juga berkembang. Ada empat perubahan besar yang terjadi pada

remaja, yaitu perubahan emosi, peran, minat, pola perilaku (perubahan sikap

menjadi bercabang dua yang saling bertentangan (seperti mencintai dan

membenci sekaligus terhadap orang yang sama).

c) Masa remaja adalah masa yang penuh masalah.

Masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Hal ini

terjadi karena remaja belum terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa

meminta bantuan orang lain. Akibatnya, terkadang terjadi penyelesaian yang

tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d) Masa remaja adalah masa mencari identitas.

Identitas diri yang dicari remaja adalah berupa kejelasan siapa dirinya dan apa

peran dirinya di masyarakat. Remaja tidak puas dirinya sama dengan

kebanyakan orang, ia ingin memperlihatkan dirinya sebagai individu,

sementara pada saat yang sama ia ingin mempertahankan dirinya terhadap

e) Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan.

Ada stigma dari masyarakat bahwa remaja adalah anak yang tidak rapi, tidak

dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak, sehingga menyebabkan

orang dewasa harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja. Stigma

ini akan membuat masa peralihan remaja ke dewasa menjadi sulit, karena

orang tua yang memiliki pandangan seperti ini akan selalu mencurigai remaja,

sehingga menimbulkan pertentangan dan membuat jarak antara orang tua

dengan remaja.

f) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis.

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca matanya sendiri, baik

dalam melihat dirinya maupun melihat orang lain, mereka belum melihat apa

adanya, tetapi menginginkan sebagaimana yang ia harapkan.

g) Masa remaja adalah ambang masa dewasa.

Dengan berlalunya usia belasan, remaja yang semakin matang berkembang

dan berusaha memberi kesan sebagai seseorang yang hampir dewasa. Ia akan

memusatkan dirinya pada perilaku yang dihubungkan dengan status orang

dewasa, misalnya dalam berpakaian dan bertindak.

2.8.3. Perkembangan Masa Remaja

Menurut Ahmadi (1998), berbagai perkembangan pada masa remaja dapat

a) Perkembangan fisik

Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan gejala utama dari

perkembangan remaja karena ada hubungannya dengan aspek lain dari

perkembangan remaja.

b) Perkembangan kognitif

Perkembangan kognitif remaja dalam tahap formal operasional yaitu saat

pemikirannya menjadi semakin rasional. Pada tahap ini remaja mulai

mengembangkan pemikiran yang bersifat abstrak, hipotesis serta mampu

melihat berbagai kemungkinan dalam pemecahan masalah yang dihadapi serta

mulai memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya.

c) Perkembangan kepribadian

Pada tahap ini terjadi suatu konflik diri. Dimasa ini remaja sedang dalam

proses pembentukan identitas diri yang merupakan masa dimana individu

berharap dapat mengatakan siapa dirinya saat ini dan apa yang

dikehendakinya di masa mendatang. Ciri-ciri yang mencolok dari tahap ini

adalah adanya sublimasi (usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif ke

tingkah laku yang dapat diterima oleh norma masyarakat) melalui ekspresi

libido, yaitu dengan cara jatuh cinta dengan lawan jenis.

d) Perkembangan emosi

Suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan

fisik dan kelenjar. Pada masa perkembangan emosi terjadi ketidakstabilan

sifatnya, seperti sinis terhadap orang lain maupun terhadap kejadian tertentu,

benci, perasaan cinta, apatis, peduli dan sebagainya.

e) Perkembangan sosial

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Upaya yang terpenting dan tersulit

adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya,

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai

baru dalam seleksi persahabatan ataupun dukungan dan penolakan sosial serta

seleksi pemimpin. Karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama

teman-teman sebaya sebagai suatu kelompok, maka pengaruh teman sebaya

lebih besar daripada pengaruh keluarga (Ahmadi, 1998).

2.9. HIV/AIDS

2.9.1. Pengertian HIV/AIDS

Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyebab AIDS (Acquired Immuno Deficiency Sindrome). Virus ini dapat merusak sel-sel system imun yang menyebabkan kekebalan tubuh hilang, sehingga sangat mudah terserang

berbagai jenis penyakit (Djoerban, 2001).

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Sindrome) merupakan kumpulan gejala penyakit dan sebagai fase terminal (akhir) yang disebabkan oleh virus HIV yang

mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh

terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain (Notoatmodjo,

2007).

AIDS disebabkan oleh adanya virus HIV. Virus HIV ini hidup didalam 4

(empat) cairan tubuh manusia, yaitu : cairan darah, cairan sperma, cairan vagina dan

Air Susu Ibu (ASI). Virus ini tidak dapat hidup dalam cairan tubuh lainnya, seperti

ludah (air liur), air mata maupun keringat, sehingga penularannya hanya lewat empat

cairan tubuh tersebut (FK UI, 2005).

Penularan virus ini adalah melalui hubungan seksual, suntikan jarum yang

terkontaminasi HIV, transfusi darah atau komponen darah terkontaminasi HIV, ibu

yang hamil ke bayi yang dikandungnya dan sperma terinfeksi HIV yang disimpan di

bank sperma, yang dimaksud hubungan seksual adalah hubungan seksual dengan

jenis (lelaki-perempuan), hubungan homoseksual (lelaki-lelaki) atau biseksual, yaitu

lelaki kadang-kadang berhubungan seksual dengan lelaki dan kadang-kadang juga

dengan wanita (Djoerban, 2001).

AIDS adalah penyakit yang fatal, sementara vaksin atau obat untuk

pengobatannya sampai saat ini belum ditemukan walaupun melalui berbagai

penelitian dan penemuan para ahli sudah banyak yang mencoba membuat obat atau

vaksin AIDS namun belum ada seperti yang diharapkan, sehingga tidak

mengherankan bila sampai saat ini sudah banyak penderita AIDS yang meninggal.

Obat yang ada sekarang ini hanya bermanfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki

kualitas hidup dan memperpanjang lama hidup penderita AIDS. Pembagian tingkat

Tingkat klinik 2 (Dini), (3) tingkat klinik 3 (Menengah) dan (4) Tingkat klinik 4

(Lanjut). Ada pula yang membagi gambaran klinik AIDS dalam 3 kelompok yaitu :

(1) Akibat langsung HIV, (2) Gejala infeksi Oportunistik dan (3) kanker (Djoerban,

2001).

2.9.2. Etiologi AIDS

Penyebab AIDS adalah sejenis virus yang tergolong Retrovirus yang disebut

Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus ini pertama kali diisolasi oleh Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada tahun 1983 dengan nama

Lymphadenopathy Associated Virus (LAV), sedangkan Gallo di Amerika Serikat pada tahun 1984 mengisolasi (HIV) III. Kemudian atas kesepakatan internasional

pada tahun 1986 nama virus dirubah menjadi HIV (FK UI, 2005).

Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis Retrovirus RNA. Dalam bentuknya yang asli merupakan partikel yang inert, tidak dapat berkembang atau

melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus ini terutama sel Lymfosit T

(sel-sel darah putih yang merupakan sistem kekebalan tubuh yang bertugas

menangkal infeksi), karena ia mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut

CD-4. Didalam sel Lymfosit T, virus dapat berkembang dan seperti retrovirus yang lain,

dapat tetap hidup lama dalam sel dengan keadaan inaktif. Walaupun demikian virus

dalam tubuh pengidap HIV selalu dianggap infectious yang setiap saat dapat aktif dan dapat ditularkan selama hidup penderita tersebut. Kini diketahui virus ini juga dapat

langsung merusak sel-sel tubuh lainnya, seperti yang terdapat di otak, saluran

2.9.3. Gejala dan Tanda AIDS

Gejala seseorang telah terkena HIV dapat diketahui dengan dilakukannya tes

darah Elisa-1dan Elisa-2 dan bila positif harus dikonfirmasi dengan tes Western Blot.

Gejala dan tanda seseorang terinfeksi AIDS antara lain : (1) Rasa lelah yang

berkepanjangan, (2) Sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan, (3) Pembesaran

kelenjar (sekitar leher dan lipatan paha), (4) tanpa sebab sering demam lebih dari

380C disertai keringat tanpa sebab yang jelas di malam hari, (5) Berat badan menurun

secara mencolok, (6) Diare yang berkepanjangan dan (7) Bercak-bercak merah

kebiruan yang timbul pada kulit (Djoerban, 2001).

Untuk keperluan surveilans epidemiologi seseorang yang telah dewasa (>12

tahun) dianggap penderita AIDS apabila menunjukkan tes HIV positif dengan strategi

yang sesuai dan sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala minor,

dan gejala-gejala ini bukan disebabkan oleh keadaan-keadaan lain tidak berkaitan

dengan infeksi HIV (Depkes, 2005).

Beberapa gejala mayor penyakit AIDS adalah penurunan kesadaran dan

gangguan neurologis serta dementia atau HIV ensefalopati, demam berkepanjangan

lebih dari 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, dan berat badan

menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan

Untuk gejala minor penyakit AIDS ditandai dengan infeksi jamur berulang

pada alat kelamin wanita, limadenopati generalisata, herpes simpleks kronis

herpes zoster multisegmental dan atau berulang serta kandidiasis orofaringeal

(Djoerban, 2001).

Seorang anak (<12 tahun) dianggap penderita AIDS bila umur anak tersebut

dari 18 bulan, ditemukan 2 gejala mayor dan 2 gejala minor, dan gejala-gejala ini

bukan disebabkan oleh keadaan-keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi

HIV dan untuk anak umur kurang dari 18 bulan apabila ditemukan 2 gejala mayor

dan 2 gejala minor dengan ibu yang HIV (+) (Depkes, 2005).

2.9.4. Penyebaran HIV dan Cara Penularan AIDS

Menurut (Djoerban, 2001), penularan AIDS dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

1. Transmisi seksual

Penularan melalui hubungan seksual baik Homoseksual maupun

Heteroseksual merupakan penularan infeksi HIV yang paling sering terjadi.

Penularan ini berhubungan dengan semen dan cairan vagina atau servik. Infeksi

dapat ditularkan dari setiap pengidap infeksi HIV kepada pasangan seksnya.

Risiko penularan HIV tergantung pada pemilihan pasangan seksual, jumlah

pasangan seksual, frekuensi melakukan hubungan seksual dan jenis hubungan

seksualnya

a. Homoseksual

Cara hubungan seksual ini merupakan perilaku seksual dengan risiko tinggi

bagi penularan HIV, khususnya bagi mitra seksual yang pasif menerima ejakulasi

yang sangat tipis dan mudah sekali mengalami pertukaran pada saat berhubungan

dan sering menyebabkan luka-luka kecil pada selaput lendir rektum.

b. Heteroseksual

Penularan heteroseksual dapat terjadi dari laki-laki ke wanita dan sebaliknya.

Menurut beberapa pakar, penularan dari laki-laki ke wanita lebih besar

kemungkinannya dari pada sebaliknya. Kontak seksual oral mengandung risiko

yang rendah.

2. Transmisi Non Seksual

a. Transmisi Parenteral

Yaitu akibat penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya (alat tindik, tato)

yang telah terkontaminasi, misalnya pada penyalahgunaan obat dengan suntikan

yang menggunakan jarum suntik yang tercemar secara bersama-sama. Disamping

dapat juga terjadi melaui jarum suntik yang dipakai oleh petugas kesehatan tanpa

disterilkan terlebih dahulu.

b. Darah/Produk Darah

Transfusi darah dari donor dengan HIV positif mengandung risiko yang

sangat tinggi

c. Transmisi Transplasental

Penularan dari ibu yang mengandung HIV positif ke anak mempunyai risiko

sebesar 50%. Penularan dapat terjadi sewaktu hamil, melahirkan dan sewaktu

menyusui. Penularan melalui air susu ibu termasuk penularan dengan risiko

AIDS tidak menular, karena bersentuhan dengan penderita HIV, berjabat

tangan dengan penderita HIV, hidup serumah dengan penderita HIV (tidak

mengadakan hubungan seksual), penderita HIV bersin atau batuk di dekat kita,

melalui alat makan atau minum, gigitan nyamuk atau serangga lainnya,

bersama-sama berenang di kolam dengan penderita HIV, bersentuhan dengan pakaian atau

barang lain dari bekas penderita HIV, berciuman di pipi dengan penderita HIV

(Depkes, 2005).

2.9.5. Pencegahan Penularan Infeksi AIDS

Menurut Depkes (2005), upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah :

1. Pencegahan penularan melalui jalur non seksual

a. Transfusi darah, pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan uji

skrining kepada pendonor darah sebelum ditransfusikan kepada orang lain.

b. Pencegahan penularan melalui jarum suntik oleh dokter atau paramedis dapat

dicegah dengan menggunakan jarum suntik sekali pakai tidak secara

bergantian, baik menggunakan pisau cukur dan sikat gigi, menghentikan

penyalahgunaan narkotik.

c. Produk darah dapat dicegah dengan inaktivasi virus pada konsentrat faktor

pembekuan darah.

2. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan menganjurkan kepada ibu yang

menderita AIDS untuk tidak memilih melahirkan anak (hamil). Selain itu perlu

edukasi) kepada masyarakat terutama masyarakat yang berisiko tinggi seperti remaja.

Misalnya mengurangi pasangan seksual, monogami, menghindari hubungan seksual

dengan WTS, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita AIDS dan

meningkatkan penggunaan kondom. Masyarakat yang berisiko rendah juga perlu

dilibatkan untuk mencegah penyebaran infeksi HIV dengan menanamkan rasa

keimanan serta kesetiaan pada pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan dalam

berhubungan seksual (Depkes, 2005).

2.9.6. Upaya Penanggulangan HIV/AIDS

Prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS :

1. Setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS harus mencerminkan nilai-nilai

sosio-budaya masyarakat setempat.

2. Setiap kegiatan diharapkan untuk mempertahankan dan memperkukuh ketahanan

dan kesejahteraan keluarga serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam

masyarakat.

3. Pencegahan penularan HIV/AIDS diarahkan kepada upaya pendidikan dan

penyuluhan untuk memantapkan perilaku.

4. Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar guna melindungi diri

sendiri dan orang lain terhadap infeksi HIV/AIDS.

5. Setiap kebijakan, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan

martabat individu.

6. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan

sesudah pemeriksaan harus diberikan konseling yang memadai dan hasil

pemeriksaan wajib dirahasiakan.

7. Setiap pemberi layanan berkewajiban memberikan pelayanan tanpa diskriminasi

pada pengidap HIV/AIDS (Depkes, 2005).

a. Cakupan Program

Dalam lingkup program upaya penanggulangan HIV/AIDS lebih difokuskan

kepada :

1. Peningkatan kemampuan institusi baik kabupaten/kota maupun

lembaga-lembaga non pemerintah dalam hal penanggulangan HIV/AIDS

2. Penyampaian informasi mengenai HIV/AIDS serta upaya-upaya

penanggulangannya kepada masyarakat (KIE)

3. Advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya

penanggulangan HIV/AIDS

4. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik lembaga-lembaga pemerintah

maupun non pemerintah (Depkes, 2005).

b. Sasaran Program

Secara umum sasaran program penanggulangan HIV/AIDS adalah :

1. Masyarakat

Masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatan penanggulangan

HIV/AIDS dibedakan berdasarkan risiko yaitu :

a. Kelompok risiko tinggi mencakup pekerja seks komersil, pengguna narkotika

hiburan (pub, diskotik, dll), mitra pekerja seks komersil, supir jarak jauh,

nelayan dan narapidana.

b. Kelompok risiko rendah yang mencakup remaja/generasi muda, pasangan usia

subur, calon pasangan suami istri, TKW, karyawan (pegawai Negeri dan

Swasta) dan Aparat Keamanan (TNI, Polri).

c. Sektor Pemerintahan

Dalam hal ini kegiatan lebih ditekankan pada koordinasi program sehingga

dapat terjadi sinergisme dari program-program yang dijalankan, diharapkan

program-program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS

dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dalam hal yang sama

d. Penentu Kebijakan

Dalam hal ini kegiatan lebih ditekankan pada advokasi. Diharapkan melalui

kegiatan-kegiatan ini, upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS mendapat

dukungan politis (Depkes, 2005).

2.10. Landasan Teori

Penyakit AIDS belum banyak dikenal baik, sehingga hal ini semakin memicu

penambahan jumlah penderitanya. HIV/AIDS merupakan virus dan penyakit yang

dapat menyerang siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, status dan tingkat sosial.

Namun ada kecenderungan besar penyakit ini menimpa kelompok masyarakat yang

energik dan produktif dalam beraktifitas dimana termasuk di dalamnya adalah remaja.

relatif bebas sehingga memungkinkannya melakukan hubungan seks pranikah dimana

cara penularan HIV/AIDS paling sering adalah melalui hubungan seksual yang tidak

aman (K4health, 2012).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah termasuk melakukan upaya

promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang telah dilakukan ternyata belum mampu

menurunkan angka temuan kasus. Promosi kesehatan pada hakekatnya adalah usaha

menyampaikan pesan kesehatan pada masyarakat, kelompok atau individu, dengan

harapan masyarakat, kelompok dan individu dapat memperoleh pengetahuan,

akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku (Notoatmodjo,

2005).

Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1983)

merupakan suatu landasan yang menekankan pentingnya saluran komunikasi dan

penyebarserapan ide-ide melalui peran agen-agen perubahan dalam lingkungan sosial.

Secara relatif, tetangga, petugas kesehatan atau agen perubahan yang lain ikut

membantu menghasilkan perubahan perilaku dengan cara-cara tertentu, misalnya

dengan cara meningkatkan kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan

interpersonal yang diperlukan, mengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya,

mendapatkan sasaran dan jalan keluar yang potensial serta memotivasi seseorang

supaya menerima dan memelihara aksi.

Teori difusi inovasi juga mencakup jenis-jenis gagasan tertentu yang perlu

diadopsikan kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial karena mereka sangat

Sedangkan karakteritik sukses inovasi terjadi kalau para anggota sistem sosial itu

menerima inovasi tersebut (Liliweri, 2009). Penelitian ini dilakukan untuk melihat

efektivitas saluran komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah

tentang HIV/AIDS terhadap pengetahuan dan sikap remaja.

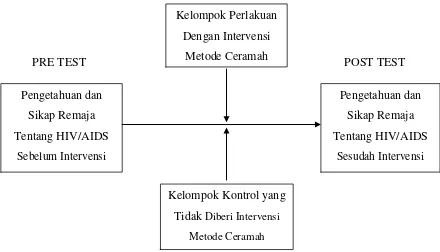

2.11. Kerangka Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka konsep dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

PRE TEST POST TEST

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

Konsep utama penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas promosi

kesehatan menggunakan metode ceramah tentang HIV/AIDS terhadap pengetahuan