________________________________

1 Dosen Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung

HAMA BELALANG KEMBARA (LOCUSTA MIGRATORIA MANILENSIS MEYEN):

FAKTA DAN ANALISIS AWAL LEDAKAN POPULASI

DI PROVINSI LAMPUNG

Hamim Sudarsono1

ABSTRACT

Migratory locust (Locusta migratoria manilensis Meyen) : Preliminary facts and analyzes on the population outbreaks

in Lampung Province. The migratory locust (locally known as belalang kembara), Locusta migratoria manilensis Meyen

(Orthoptera: Acrididae), has become a major insect pest in Lampung in recent years since its outbreak in 1998. Thousand hectares of agricultural fields were severely destroyed by the locust populations during the course of the outbreak. Local as well as national government were caught in surprised by the population upsurge with little information and technology available for controlling the pest. First presence of locust population was recorded in Kecamatan Pakuan Ratu in 1990. Area damage in the first year was ca. 60 ha. The population grew steadily over the years and reached its peak in April-May of 1998 when thousands of corn and rice fields were severely damaged. Country roads and fields were filled with millions of locust nymphs. Records of locust attacks during preliminary outbreaks from 1990 to 1998 also indicated that the insect started its outbreak from the same areas during those years, i.e. North Lampung District and northern Tulang Bawang District (two of the outmost northern of Lampung Province). Insect pest control experts were very concerned that the locust has established its populations in the region and could cause significant loss in the upcoming years. Control strategy and techniques based on the insect biology and population dynamics, therefore, should be explored and developed to manage future outbreaks. This paper discusses and analyzes preliminary facts and information on the migratory locust and possible strategies that could be implemented for managing the locust.

Key words: Locusta migratoria manilensis, population, outbreak

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 terjadi ledakan populasi

hama belalang kembara (Locusta migratoria

manilensis Meyen) (Orthoptera: Acrididae) di beberapa wilayah di Indonesia. Selama terjadinya wabah hama sekitar bulan April-Mei 1998 tersebut, serangan belalang menjadi berita utama di berbagai media massa selama beberapa minggu. Secara beruntun Harian Kompas memberitakan eksplosi serangan belalang di beberapa provinsi, terutama Provinsi Lampung yang mengalami serangan paling hebat. Pada edisi berita tanggal 4 Mei 1998, misalnya, Harian Kompas melaporkan bahwa hingga awal Mei, hama belalang kembara menyerang tanaman pertanian di lima provinsi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan kerusakan tanaman dan kerugian ekonomi sangat tinggi. Selain daerah-daerah tersebut, data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan bahwa serangan hama belalang kembara juga terjadi di Pulau Sumba, Timor, Flores, dan Jawa. Dari semua wilayah ini, selama tahun 1998 Provinsi Lampung mengalami kerusakan yang paling serius.

Komoditas utama yang diserang oleh belalang kembara antara lain padi, jagung, tebu, dan tanaman-tanaman gramineae lainnya.

Ketika terjadi ledakan populasi belalang kembara pada tahun 1998, jajaran Departemen Pertanian RI serta masyarakat petani tidak siap menghadapinya. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat meskipun hama belalang kembara sudah sejak lama ada di Indonesia tetapi sampai saat ini perilaku biologi, dinamika populasi, dan cara-cara pengendaliannya belum dipelajari secara intensif. Sejauh ini database pengetahuan biologi dan dinamika populasi belalang kembara yang tersedia di Indonesia sangat minim dan belum bisa diandalkan untuk membuat prediksi ledakan populasinya. Sementara itu berdasarkan pola lonjakan populasi hama belalang kembara selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Provinsi Lampung dan Sumatera Bagian Selatan, dikhawatirkan bahwa serangan hama tersebut menjadi semakin sering dan mungkin dapat menjadi ancaman yang lebih parah di masa mendatang.

Pola ledakan populasi yang terjadi di Lampung memperlihatkan bahwa sumber awal populasi berasal dari lokasi yang sama atau

56 J. Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika 3(2), 2003

berdekatan dengan lokasi ledakan populasi pada tahun sebelumnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena berulangnya pola iklim dan cuaca di daerah yang sama akan dapat memicu kembali terjadinya eksplosi belalang kembara. Kondisi kemarau panjang, bersama dengan faktor-faktor lain yang sampai saat ini belum diketahui dengan pasti, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya ekplosi belalang kembara di masa mendatang (Lecoq, 1999; Lecoq & Sukirno, 1999). Kekhawatiran ini sangat beralasan bila dilihat dari data luas serangan hama belalang kembara yang memperlihatkan pola lonjakan semakin tinggi selama tahun 1989 – 1998. Oleh karena itu, sangat diperlukan cara-cara pengendalian yang dirancang berdasarkan perilaku biologi dan dinamika populasi hama belalang kembara tersebut. Kita tidak bisa hanya menggunakan database ilmu pengetahuan yang berasal dari negara-negara lain yang telah mempelajari secara intensif biologi dan dinamika populasi belalang kembara untuk diterapkan langsung di Indonesia. Perbedaan ekosistem pertanian serta perilaku gregarius yang sangat khas pada belalang kembara menuntut penelitian yang spesifik lokasi dalam kondisi ekosistem lokal.

Tindakan pengendalian dan pencegahan ledakan populasi belalang kembara hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila ciri-ciri dan perilaku biologi, faktor-faktor ekologis yang berpengaruh, serta dinamika populasi hama ini telah diketahui. Berdasarkan database informasi tersebut maka dapat ditentukan ambang gregarisasi belalang kembara, yaitu kepadatan individu hama per satuan luas yang memicu perubahan dari fase soliter menuju fase gregarius. Selanjutnya ambang gregarisasi dapat diintegrasikan dan dianalisis secara komprehensif bersama data dinamika populasi dan pola data iklim, dapat digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan

sistem peringatan dini (early warning system)

populasi belalang kembara. Makalah ini menyajikan biologi belalang kembara secara umum dan menganalisis perkembangan populasi belalang kembara di Provinsi Lampung berdasarkan data awal yang telah tersedia. Dari analisis awal ini diharapkan di masa mendatang dapat dikembangkan sistem pemantauan dan pengendalian yang lebih komprehensif.

BIOLOGI BELALANG KEMBARA

Belalang kembara yang termasuk dalam genus Locusta mempunyai beberapa sub-spesies yang

wilayah penyebarannya berbeda-beda, yaitu: Locusta migratoria migratoriodes di Afrika sebelah selatan dari Gurun Sahara; L. m. cinerascens dan L. m.gallica di sekitar zona Mediterania; L. m. migratoria di Eropa Timur, Cina Utara, Korea, Jepang; L. m. rossica di Russia dan negara-negara sekitarnya serta di Eropa Tengah; dan L. m. manilensis di Cina, Asia Tenggara, dan negara-negara Pasifik. Spesies L. m. manilensis tidak terdapat di wilayah Cina atau Korea di atas Lintang Utara 39o tetapi terdapat di Taiwan, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Indonesia (Luong-Skovmand, 1999). Khusus di Indonesia, L.m. manilensis merupakan satu-satunya spesies belalang yang mengalami fase transformasi dari sebanyak 51 spesies anggota famili Acrididae yang tercatat sebagai hama di Indonesia (Uvarov, 1977; Luong-Skovmand, 1999).

Belalang kembara diketahui mempunyai tiga fase populasi yang sangat khas. Yang pertama adalah fase soliter, yaitu ketika belalang kembara berada dalam populasi rendah di suatu hamparan sehingga mereka cenderung mempunyai perilaku individual. Dalam fase ini belalang kembara bukanlah merupakan hama yang merusak karena populasinya berada di

bawah ambang luka ekonomi (economic injury level,

tingkat populasi hama yang telah menyebabkan kerusakan ekonomis) dan perilakunya tidak rakus. Tahap berikutnya fase transisi (transient), yaitu ketika populasi belalang kembara sudah cukup tinggi dan mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Fase ini sudah perlu diwaspadai karena apabila kondisi lingkungan mendukung maka belalang

kembara akan membentuk fase gregarius, yaitu

ketika kelompok-kelompok belalang telah bergabung dan membentuk gerombolan besar yang sangat merusak. Pada keadaan ini belalang kembara menjadi lebih agresif dan rakus sehingga setiap areal pertanian yang dilewatinya mengalami kerusakan total (Kalshoven, 1981; Lecoq, 1999; Sosromarsono, 1998).

Proses transformasi belalang kembara dari fase soliter menjadi fase gregarius dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama pemicu proses transformasi ini adalah kepadatan populasi. Belalang

kembara di Afrika L. m. migratoriode, misalnya,

diketahui akan berubah dari fase soliter menjadi gregarius apabila populasinya mencapai sekitar 2000 ekor per ha. Sementara itu, belalang kembara spesies Schistocera gregaria akan mengalami transformasi populasi pada tingkat kepadatan 500 individu per ha (Luong-Skovmand, 1999). Proses tranformasi ini

________________________________

1 Dosen Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung kemudian segera diikuti oleh perubahan fisik dan perilaku nimfa (belalang muda) dari populasi yang sama. Pada populasi belalang kembara di Madagaskar, warna fisik nimfa berubah dari hijau kecoklatan pada fase soliter menjadi kuning kecoklatan pada fase gregarius. Sedangkan perubahan perilakunya terutama terjadi pada perilaku terbang yang semula dimulai pada malam hari (soliter) kemudian berubah menjadi saat siang hari dengan peningkatan jangkauan dan lama waktu terbang.

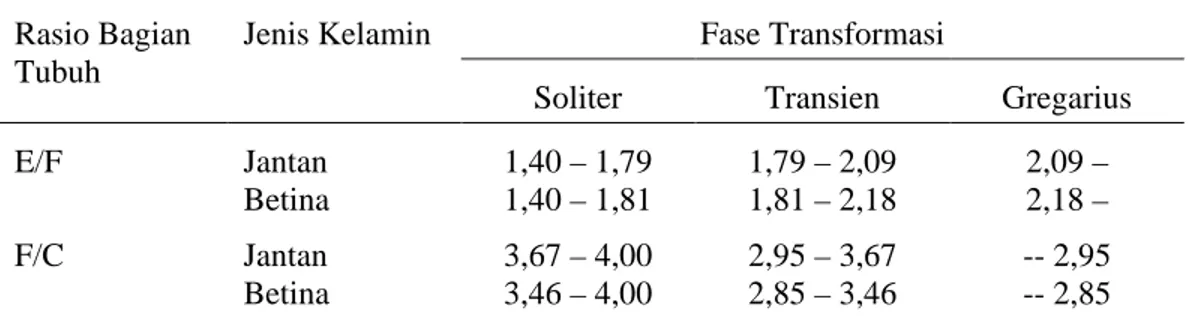

Selain perubahan sifat yang segera terjadi pada populasi yang ada, terdapat juga perubahan sifat-sifat biologis belalang kembara yang baru terlihat pada populasi generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini antara lain bentuk dan morfologi tubuh, jumlah ovariol, berat tubuh, ukuran nimfa, jumlah fase nimfa, lama hidup, dan beberapa karakteristik biologis lainnya. Perubahan morfologi bagian-bagian tubuh belalang kembara yang telah diketahui dan digunakan sebagai indikator fase transformasinya antara lain: ukuran panjang femur (F), panjang elitra atau sayap depan (E), dan lebar masksimum dari kepala (C). Dari ukuran-ukuran bagian tubuh tersebut maka kisaran besaran ratio F/C dan E/F dapat digunakan sebagai indikator fase transformasi yang sedang dialami oleh belalang kembara pada suatu wilayah.

Pada belalang kembara Afrika (Locusta migratoria

migratoriodes), kisaran ratio F/C dan E/F pada populasi fase soliter, transien, dan gregarius dapat dilihat pada Tabel 1 (Luong-Skovmand, 1999). Secara umum terlihat bahwa rasio antara sayap depan dan femur semakin meningkat ketika populasi

berubah dari soliter menjadi transien dan selanjutnya gregarius.

Selain ciri di atas terdapat beberapa ciri morfologis lain yang diketahui dapat digunakan untuk membedakan fase transformasi dari belalang kembara, misalnya bentuk bagian pronotum. Beberapa pustaka (misalnya Kalshoven, 1981; Uvarov, 1977) melaporkan bahwa pronotum belalang kembara yang berada dalam fase soliter berbentuk cembung sementara yang berada dalam fase gregarius berbentuk cekung (Gambar 1). Seperti halnya proporsi panjang sayap depan, karakteristik pronotum ini baru terbentuk di dalam populasi belalang kembara pada generasi berikutnya setelah terjadinya transformasi dari fase soliter menjadi gregarius. Selanjutnya, fase gregarius yang telah terbentuk ini akan kembali menjadi fase soliter apabila populasinya segera diisolasi dan tidak mendapat kesempatan berkembangbiak secara meluas.

PENGENDALIAN DAN PERMASALAHANNYA

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengendalian populasi hama belalang kembara adalah kehandalan sistem peringatan dini (early warning system) berdasarkan prediksi populasi yang telah dibangun. Di negara-negara Afrika dan Madagaskar, misalnya, sistem ini telah mencapai kehandalan yang tinggi karena dibangun berdasarkan database biologi, ekologi, dan iklim selama puluhan tahun (Lecoq, 1999; komunikasi pribadi). Berdasarkan indikator ciri morfologis di atas Tabel 1. Ciri morfologis tiga fase transformasi dari populasi belalang kembara Afrika

(Locusta migratoria migratoriodes) (data dari Luong-Skovmand, 1999) Rasio Bagian

Tubuh

Jenis Kelamin Fase Transformasi

Soliter Transien Gregarius

E/F Jantan 1,40 – 1,79 1,79 – 2,09 2,09 –

Betina 1,40 – 1,81 1,81 – 2,18 2,18 –

F/C Jantan 3,67 – 4,00 2,95 – 3,67 -- 2,95

Betina 3,46 – 4,00 2,85 – 3,46 -- 2,85

56 J. Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika 3(2), 2003

maka kemungkinan terjadinya eksplosi hama belalang kembara dapat diprediksi apabila proporsi populasi belalang kembara yang diterok dari suatu wilayah telah melewati ambang batasnya. Apabila hal ini sudah diketahui maka tindakan preventif dapat segera dilakukan melalui tindakan pengendalian pada wilayah-wilayah yang diketahui merupakan sentra populasi belalang kembara. Dengan membunuh titik-titik sentra populasi ini maka kemungkinan terjadinya eksplosi dan penyebaran hama ke wilayah yang lebih luas dapat dicegah secara efektif.

Dalam populasi yang rendah dan tidak bersifat darurat, pengendalian belalang kembara dapat dilaksanakan dengan agen pengendali hayati aman terhadap lingkungan. Di antara agen pengendali hayati yang sangat berpotensi untuk pengendalian belalang kembara ini adalah sejenis cendawan yang bersifat patogen pada hewan serangga, yaitu cendawan Metarhizium anisoplae spp dan Beauveria bassiana. Cendawan patogenik secara alami diketahui dapat menginfeksi berbagai jenis serangga termasuk belalang kembara (Kalshoven, 1981). Percobaan lapangan pada pertanaman jagung yang dilakukan di Lampung pada tahun 1998/1999 memperlihatkan bahwa cendawan M. anisopliae dan B. bassiana dapat mematikan sebagian belalang kembara yang diuji (Sudarsono dkk., 1999). Namun demikian, kedua agen pengendali hayati yang sangat aman terhadap lingkungan ini perlu ditingkatkan kinerjanya melalui serangkaian percobaan laboratorium dan lapangan.

Karena ancaman kerusakannya yang sangat serius, program pengendalian hama belalang kembara juga harus siap dengan tindakan penyelamatan produksi pangan apabila ekplosi populasi tidak mungkin lagi dikendalikan dengan agen pengendali hayati. Untuk tujuan ini diperlukan insektisida kimiawi yang efektif. Beberapa laporan di luar negeri menyebutkan bahwa jenis insektisida berbahan aktif dieldrin yang sangat persisten telah digunakan selama bertahun-tahun dalam pengendalian belalang kembara di Afrika (MacCuaig, 1983; Bennet & Symmons, 1972). Insektisida dieldrin kini dilarang untuk digunakan karena sangat membahayakan lingkungan akibat persistensinya yang tinggi. Insektisida lain yang mempunyai persistensi lebih rendah dan berpotensi untuk pengendalian belalang kembara antara lain adalah fenitrothion (Lubilosa, 1997), fenobukarb (Komisi Pestisida, 1996), isoprokarb, dan fipronil (Sudarsono dkk., 1999).

Sarana-sarana pengendalian belalang kembara di atas hanya akan dapat dimanfaatkan secara optimal

apabila diterapkan dalam sistem program pengendalian yang komprehensif dan terpadu. Namun demikian terdapat masalah-masalah mendasar yang perlu diatasi untuk membangun program pengendalian belalang kembara, yaitu:

(1) Saat ini di Indonesia belum ada sistem peramalan populasi hama belalang kembara yang dibangun berdasarkan karakteristik biologis, dinamika populasi, dan faktor ekologis dari hama yang mengalami fase transformasi yang sangat khas ini. Karena ketidaktersediaan data biologis dan populasi maka model peramalan yang ada saat ini dibangun hanya berdasarkan data luas serangan, curah hujan, dan sistem lahan dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang.

(2) Saat ini belum diketahui nilai ambang

gregarisasi belalang kembara di Indonesia yang memicu proses transformasi dari fase soliter menjadi transien dan gregarius. Pengetahuan atas belalang kembara jenis lain dari ekosistem yang berbeda tidak dapat dimanfaatkan dan diterapkan secara langsung di Indonesia.

(3) Walaupun pada ekosistem belalang kembara

tersedia musuh alami berupa patogen, parasitoid, dan predator tetapi agen-agen pengendali hayati tersebut belum banyak diteliti dan dkembangkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka perlu dilaksanakan penelitian yang komprehensif dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, penelitian harus diarahkan untuk menemukan cara-cara mengatasi wabah yang efektif berdasarkan data pengamatan dari wilayah-wilayah pusat sumber serangan. Cara aplikasi sarana pengendalian yang efektif ini harus diterapkan bersamaan dengan program penyuluhan serta gerakan pengendalian secara massal oleh petani (misalnya menggunakan jaring secara massal). Perlu juga diupayakan pengembangan pemanfaatan belalang kembara untuk bahan pakan ternak sehingga petani dapat memperoleh insentif yang memadai dalam melaksanakan gerakan massal pengendalian.

Untuk jangka panjang, penelitian ini harus menghasilkan model peramalan populasi belalang kembara yang sangat diperlukan dalam membangun sistem peringatan dini wabah.

FAKTA DAN ANALISIS POPULASI BELALANG KEMBARA DI LAMPUNG

Menurut laporan dari Balai Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (1999), serangan belalang kembara di Lampung pertama kali terjadi pada bulan Oktober 1990 pada lahan tanaman jagung seluas 60 ha di Kecamatan Pakuanratu, Lampung Utara. Serangan hama ini terus berlangsung di lokasi yang sama pada tanaman jagung hingga bulan Desember 1990 yang kemudian menyebar ke Kecamatan Gunung Sugih seluas 50 ha. Serangan belalang tidak terjadi di Lampung selama Januari 1991 hingga Maret 1992. Tetapi pada April 1992 serangan muncul di Kecamatan Wonosobo (Kabupaten Tanggamus) pada lahan kedelai. Pada bulan Mei 1992 serangan belalang dilaporkan terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang (Lampung Selatan), Abung Timur (Lampung Utara), Tulang Bawang Timur dan Tulang Bawang Utara (Tulang Bawang) dengan total luas serangan di Provinsi Lampung 300 ha. Sejak saat itu, serangan selalu muncul setiap musim tanam dengan kisaran luas serangan 1 – 278 ha. Puncak serangan terjadi pada bulan Mei 1998 yang mencapai luas 6.818 ha pada lahan padi dan jagung yang tersebar di 43 kecamatan dari 83 kecamatan yang ada di Provinsi Lampung (51,8%).

Berdasarkan pola serangan belalang kembara selama 1990-1998 dilaporkan bahwa rerata luas serangan pada musim kemarau (April – September) lebih tinggi daripada musim hujan (Oktober – Maret). Pada musim kemarau, rerata total luas serangan pada lahan padi sawah, padi gogo, jagung, dan kedelai mencapai 1.909 ha sedangkan pada musim hujan hanya 675,7 ha. Sementara itu, data dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa serangan belalang pada areal perkebunan pada tahun 1998 mencapai total luas serangan 9.213 ha dengan wilayah terparah pada lahan tebu PTPN di Sungkai Utara, Sungkai Selatan, dan Kotabumi (5.735 ha) diikuti oleh lahan tebu milik PT GMP seluas 2.163 ha di Menggala.

Berdasarkan tingkat kerawanan kecamatan-kecamatan di Lampung terhadap wabah serangan belalang kembara, Balai Peramalan HPTPH (1999) telah mengidentifikasi bahwa kecamatan Abung

Timur dan Tulang Bawang Udik merupakan

kecamatan yang sangat rawan pada musim kemarau.

Kecamatan yang masuk dalam kategori rawan

belalang kembara adalah Padang Ratu, Gunung Sugih, Sungkai Selatan, Abung Selatan, Pakuan Ratu, dan

Tulang Bawang Tengah. Hasil-hasil analisis lain yang juga perlu diperhatikan dalam peningkatan keefisienan dan keefektifan pengendalian belalang kembara adalah: (1) bahwa sistem lahan Muara Beliut (dataran sedimen berbatu tufa berombak sampai bergelombang berisi batuan tefra berbutir halus, tufit, batu lumpur, batu lanau, batu pasir, aluvium, sungai muda, pasir tua, dan kerikil) mempunyai proporsi tertinggi terhadap serangan belalang (43,7%); (2) bahwa 72,8% serangan belalang terjadi pada wilayah dengan ketinggian 0-100 m dari permukaan laut; (3) bahwa terjadinya penyimpangan curah hujan khususnya curah hujan di bawah rata-rata normal yang terjadi pada bulan kering (< 100 mm) selalu diikuti munculnya serangan belalang kembara dan serangan semakin luas apabila penyimpangan curah

hujan ini semakin panjang; (4) bahwa pusat sumber

serangan belalang kembara di Lampung berada pada perbatasan wilayah Lampung Utara dan Tulangbawang bagian utara (yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan) dengan areal mencakup

1.607 km2 (5,23% dari seluruh wilayah Provinsi

Lampung); dan (5) Bahwa proporsi sebaran belalang kembara tertinggi terdapat pada lahan kategori hutan (37,6%) diikuti oleh lahan ladang (36,1%), lahan perkebunan (12,6%), lahan sawah (5,5%), dan lahan rawa (5,7%).

SIMPULAN

Berdasarkan fakta dan pembahasan yang disajikan dalam makalah ini maka disimpulkan:

(1) Secara defakto belalang kembara kini telah

menjadi bagian tak terpisahkan dari agroekosistem di Provinsi Lampung sehingga memerlukan program pengendalian yang sistematik dan komprehensif yang dibangun berdasarkan database biologi, dinamika populasi, faktor ekologis, dan luas serangan yang terpercaya. Program pengendalian ini memerlukan sistem peringatan dini yang handal dan teruji.

(2) Untuk pengendalian belalang kembara diperlukan

program penelitian dan pengendalian jangka pendek dan jangka panjang. Program penelitian dan pengendalian jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan keefisienan dan keefektifan cara-cara aplikasi insektisida (hayati dan kimiawi sintetik) serta untuk mengembangkan pemanfaatan belalang kembara sebagai bahan baku pakan ternak unggas. Penelitian jangka

56 J. Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika 3(2), 2003

panjang diarahkan untuk mengembangkan program sistem peringatan dini yang handal dan teruji.

(3) Untuk meningkatkan keefisienan dan keefektifan

pengendalian belalang kembara di Provinsi Lampung maka lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai wilayah sangat rawan dan menjadi pusat sumber serangan perlu mendapat perhatian secara khusus secara terus-menerus sehingga penyebaran populasi hama ke wilayah lain dapat dicegah. Tindakan pengendalian pada wilayah-wilayah tersebut harus dilaksanakan sebelum populasi belalang kembara menjadi tidak terkendali.

(4) Program pengendalian belalang kembara

sekurang-kurangnya harus melibatkan partisipasi aktif dari instansi-instansi yang membawahi sistem lahan tempat penyebaran belalang kembara, yaitu lahan hutan, perkebunan, dan tanaman pangan. Program pengendalian yang dilaksanakan secara parsial hanya akan merupakan pemborosan dan sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Peramalan Balai Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1999. Pengembangan Model Peramalan Belalang Kembara pada Tanaman Pangan di Lampung dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis.

Bennet, L.V. & P.M. Symmnons. 1972. A review of estimates of the effectiveness of certain control techniques and insecticides against the dessert locust. Anti Locust Bull., 50: 15-16.

Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pests of Crops in

Indonesia. PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Komisi Pestisida. 1996. Pestisida untuk Pertanian dan Kehutanan. Komisi Pestisida Departemen Pertanian, Jakarta.

Kompas. 1998. Belalang Serang Lima Propinsi. Harian Kompas, 4 Mei 1998.

Lecoq, M. 1999. Outbreaks of the oriental migratory locust in Indonesia. Unpublished paper presented in Seminar for technology transfer of locust survey and control. Lampung, 12-16 July 1999.

Lecoq, M. & Sukirno, 1999. Drought and an Exceptional Outbreak of the Oriental

Migratory Locust, Locusta migratoria

manilensis (Meyen 1835) in Indonesia (Orthoptera: Acrididae). J. Orthoptera Res. No. 8: 153-161.

Lubilosa. 1997. The Efficacy Issue. Lubilosa Newsletter No. 2, April 1997.

Luong-Skovmand. 1999. Oriental migratory locust biology and ecology. Seminar for technology transfer of locust survey and control. Lampung, 12-16 July 1999.

MacCuaig, R.D. 1983. FAO Insecticide Index (2nd ed.) Food and Agriculture Organization, Rome.

Sosromarsono, S. 1998. Belalang Kembara, Saat Berkelompok Jadi Ganas. Harian Kompas, Edisi 1 Mei 1998.

Sudarsono, H., I G. Swibawa, I. Mendrofa, & L. Setiabudi. 1999. Pengendalian belalang kembara dengan cendawan patogen Metarhizium anisopliae dan Beauveria bassiana. Laporan penelitian (belum dipublikasikan).

Uvarov, B. P. 1977. Grasshoppers and Locusts. A Handbook of General Acridology. COPR, London.

Tabel 1. Ciri morfologis tiga fase transformasi dari populasi belalang kembara Afrika (Locusta migratoria migratoriodes) (data dari Luong-Skovmand, 1999) Rasio Bagian

Tubuh

Jenis Kelamin Fase Transformasi

Soliter Transien Gregarius

E/F Jantan 1,40 – 1,79 1,79 – 2,09 2,09 –

Betina 1,40 – 1,81 1,81 – 2,18 2,18 –

F/C Jantan 3,67 – 4,00 2,95 – 3,67 -- 2,95

Betina 3,46 – 4,00 2,85 – 3,46 -- 2,85