19

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psychological Well-Being

1. Definisi Psychological Well-Being

Menurut Ryff (1989), psychological well-being adalah kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, pengembangan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna, memiliki tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas untuk mengatur kehidupan di lingkungan secara efektif dan kemampuan menentukan tindakan sendiri. Ryff (1989) merumuskan teori psychological well-being pada konsep kriteria kesehatan mental yang positif.

Ryan dan Deci (dalam Singh, Mohan, & Anasseri, 2012) menyatakan bahwa psychological well-being adalah sebuah konstruksi yang berkaitan dengan berfungsinya seseorang secara optimal dan positif. Ryff (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009) mendasari cakupan psychological well-being berdasarkan cakupan teori para ahli seperti Erikson hingga Maslow, lalu berdasarkan cakupan tersebut mengembangkan sebuah model baru yang mencakup enam aspek untuk mengukur psychological well-being. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ryff dan Keyes (1995) terhadap studi-studi mengenai psychological well being, Ryff dan Keyes berusaha mengajukan konsep psychological well-being yang bersifat multidimensional yaitu, konsep yang mengupas enam aspek tentang aktualisasi

diri manusia yang terdiri dari kemandirian, pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan hubungan yang positif.

Deskripsi orang yang memiliki psychological well-being yang baik adalah orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, maupun menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal (Papalia, dkk 2009).

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa psychological well-being adalah sebuah konsep tentang kriteria kesehatan mental untuk menggambarkan seseorang yang mampu berfungsi secara optimal dan positif, yang ditunjukkan melalui evaluasi-evaluasi pengalaman hidup dimana hal tersebut dipengaruhi oleh berfungsinya fungsi psikologis secara positif seperti, penerimaan diri, mampu membuat hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian dalam mengatur kehidupan, mampu mengontrol dan menguasai lingkungan eksternal, memiliki tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi.

2. Aspek-aspek Psychological well-being

Menurut Ryff (1989) terdapat enam aspek dari psychological well-being, yaitu:

a. Self Acceptance (penerimaan diri)

Sebuah ciri khas dari karakteristik kriteria kesehatan secara mental yaitu dimana, seseorang bisa menerima apa yang terjadi pada kehidupannya saat

ini maupun kehidupannya di masa lalu. Seseorang yang memiliki skor self acceptance (penerimaan diri) yang tinggi memiliki sebuah sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek tentang dirinya yang mencakup kualitas hal yang baik dan buruk, merasakan hal yang positif tentang kehidupan di masa lalunya. Sedangkan seseorang yang memiliki skor self acceptance (penerimaan diri) yang rendah merasa tidak puas terhadap dirinya, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi di kehidupan masa lalu, bermasalah dengan hal-hal yang ada di dalam dirinya, berharap untuk menjadi orang berbeda dari dirinya saat ini (Ryff, 1989).

b. Positive relations with others (hubungan yang positif dengan orang lain) Mempunyai perasaan empati, kasih sayang, cinta yang besar, persahabatan yang lebih mendalam, dan lebih bisa menyatukan diri terhadap sesama. Membangun hubungan yang hangat dan positif merupakan salah satu kriteria dari kematangan (maturity), dari segi teori perkembangan juga menekankan untuk membangun hubungan yang dekat (intimacy) sekaligus mampu mengarahkan dan membimbing orang lain (generativity). Seseorang yang mempunyai skor tinggi pada dimensi ini menunjukkan mampu membina hubungan yang hangat, kepuasan, percaya terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi, dan keintiman, serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar sesama manusia. Seseorang yang mempunyai skor yang rendah pada dimensi ini menunjukkan perilaku tertutup terhadap hubungannya dengan orang lain, sulit bersikap hangat

kepada orang lain, tertutup, tidak peduli terhadap sesama, terisolasi dan merasa frustrasi dalam hubungan dengan sesama orang lain, tidak ada kemauan untuk berkompromi dalam mempertahakan hubungan dengan orang lain (Ryff, 1989).

c. Autonomy (kemandirian)

Mampu menentukan nasib sendiri dan bisa mengatur perilaku sesuai dengan kemauan diri sendiri. Orang yang mampu berfungsi secara positif dan optimal, dideskripsikan dengan mampu menunjukkan kemandirian dan resisten terhadap enkulturasi, memiliki evaluasi lokus secara internal yang berarti tidak meniru tindakan orang lain untuk mendapatkan persetujuan tetapi mengevaluasi diri sesuai dengan standar personal yang dimiliki. Seseorang yang memiliki nilai tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa dapat menentukan tentang sesuatu seorang diri, mampu melawan tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dengan cara-cara tertentu, mengatur perilaku dari dalam, mengevaluasi diri dengan standar pribadi. Sedangkan seseorang yang memiliki nilai rendah pada dimensi ini menunjukkan bahwa orang tersebut terlalu peduli terhadap harapan dan penilaian dari orang lain, berpegang pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting bagi dirinya, menyesuaikan diri sesuai dengan tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu (Ryff, 1989).

d. Environtmental mastery (penguasaan lingkungan)

Kemampuan seseorang untuk memilih dan membuat lingkungan menjadi cocok dengan kondisi psikologisnya. Perkembangan selama rentang kehidupan juga menggambarkan kemampuan untuk memanipulasi dan

mengontrol lingkungan yang kompleks. Teori ini menekankan kemampuan seseorang untuk beradaptasi di lingkungannya dan mengubahnya secara kreatif dengan aktivitas fisik maupun mental, mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di dalam lingkungan merupakan hal yang penting dalam psychological well-being seseorang. Seseorang yang memiliki skor yang tinggi pada dimensi ini mempunyai penguasaan dan kemampuan dalam mengatur lingkungan, dapat mengendalikan berbagai aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya, mampu memilih atau membuat konteks yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan nilai-nilai. Seseorang yang memiliki skor yang rendah pada dimensi ini mengalami kesulitan dalam mengatur kehidupan sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah dan memperbaiki lingkungan sekitar, serta kurangnya kontrol terhadap dunia luar (Ryff, 1989).

e. Purpose in life (tujuan hidup)

Keyakinan yang memberikan seseorang perasaan bahwa ada tujuan dan arti dari kehidupan. Definisi dari kematangan juga menekankan sebuah pemahaman yang jernih tentang tujuan dari kehidupan, kemampuan untuk mengarahkan, dan memiliki tujuan. Teori perkembangan rentang kehidupan mengacu pada sebuah variasi dalam perubahan tujuan selama hidup, seperti menjadi produktif dan kreatif, atau mencapai integrasi secara emosional di kemudian hari. Seseorang yang berfungsi dengan positif mempunyai tujuan, mempunyai niatan, dan kemampuan untuk

mengarahkan, yang semuanya berkontribusi terhadap perasaan bahwa hidup adalah bermakna. Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini mempunyai tujuan-tujuan dalam hidup dan kemampuan untuk mengarahkannya, dapat merasakan keberadaan akan arti hidup saat ini dan masa lalu, berpegang pada keyakinan bahwa memberi tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup. Seseorang yang memiliki skor rendah pada dimensi ini sedikit memiliki pemaknaan terhadap kehidupan, memiliki sedikit tujuan, memiliki sedikit cita-cita, tidak melihat makna dan tujuan di kehidupan masa lalu, tidak memiliki pandangan atau kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan (Ryff, 1989).

f. Personal growth (pertumbuhan pribadi)

Fungsi psikologis yang positif tidak hanya membutuhkan karakteristik-karakteristik yang telah disebutkan diatas, tapi juga membutuhkan pengembangan potensi dari seseorang, untuk tumbuh, dan mengembangkannya sebagai seorang individu. Kebutuhan untuk aktualisasi diri dan sadar akan potensi yang ada di dalam diri merupakan pandangan yang penting dalam pertumbuhan pribadi. Individu akan terus menghadapi tugas-tugas baru pada periode kehidupan yang berbeda. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan realisasi diri merupakan hal yang penting bagi psychological well-being. Seseorang yang mempunyai skor yang tinggi pada dimensi ini mempunyai sebuah perasaan untuk melanjutkan pengembangan, melihat dirinya sebagai individu yang terus tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, mempunyai keinginan untuk merealisasikan potensinya, melihat bahwa diri

dan perilakunya terus mengalami peningkatan, berubah secara efektif dan mencerminkan kemampuan tentang diri. Skor yang rendah pada dimensi ini menunjukkan bahwa individu mengalami stagnansi atau tidak adanya kemajuan pada individu, tidak adanya peningkatan dan pengembangan pada individu, merasa bosan dan tidak tertarik dengan kehidupan, merasa tidak mampu untuk mengembangkan sikap dan perilaku baru yang lebih baik (Ryff, 1989).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria orang yang memiliki psychological well-being yang baik setidaknya harus memenuhi enam aspek yang dikemukakan oleh Ryff (1989) yaitu, self acceptance (penerimaan diri), positive relations with others (hubungan yang positif dengan orang lain), autonomy (kemandirian), environtmental mastery (penguasaan lingkungan), purpose in life (tujuan hidup), dan personal growth (pertumbuhan pribadi).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well-Being

Salah satu cara untuk semakin memahami konsep tentang psychological well-being adalah dengan mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan psychological well-being itu sendiri. Singh, Mohan, dan Anasseri (2012) dalam bukunya, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi psychological well-being. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Usia (age)

Ryff dan Keyes (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) menganggap bahwa orang tua mengalami penurunan dalam pertumbuhan pribadi. Akan tetapi individu di usia tuanya menunjukkan peningkatan pada kemampuan menguasai lingkungan dan kemandirian dikarenakan individu mencapai tahap yang lebih tinggi dari rentang kehidupan. Kemampuan menguasai lingkungan cenderung lebih baik di usia paruh baya dan lanjut usia daripada saat individu berada di usia muda, tetapi tetap stabil dari usia menengah ke usia yang lebih tua. Dimensi penerimaan diri dan hubungan positif dengan orang lain tampaknya tidak terlalu dipengaruhi oleh usia. Oleh karena itu, pengalaman individu selama hidupnya dapat mengubah cita-citanya dan cara dia menilai kesejahteraan dirinya sendiri.

Orang-orang yang berusia muda menganggap dirinya telah membuat kemajuan yang signifikan sejak masa remaja, dan memiliki harapan besar untuk masa depan, sehingga nilai untuk aspek tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi menjadi lebih tinggi. Orang-orang di usia pertengahan cenderung tetap dalam proses yang berkesinambungan yaitu perbaikan dari masa lalu ke masa kini dan mempertahankan tingkat kesejahteraan yang tinggi dalam dimensi yang berbeda yang membentuk kesejahteraan. Akhirnya, orang tua terus menganggap diri mereka dalam kaitannya dengan masa lalu dan tidak menganggap sensasi berkembang menuju masa depan. Dilihat dari sisi positif, orang tua cenderung menguasai lingkungan lebih baik dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin (gender)

Beberapa studi dalam meta-analisis oleh Pinquart dan Sorensen (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) dimana pesertanya mulai dari remaja sampai usia tua, menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan psychological well-being antara jenis kelamin. Dalam beberapa kasus, harga diri dan kesejahteraan psikologis ditemukan sedikit lebih tinggi di kalangan pria daripada wanita. Hal itu juga ditemukan di semua penelitian yang termasuk dalam meta-analisis bahwa wanita yang lebih tua menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap kehidupan, kebahagiaan dan harga diri jika dibandingkan dengan pria. Perbedaan gender dalam hal kesejahteraan psikologis bisa lebih besar pada usia lebih tua, karena wanita mengalami penurunan lebih besar dalam ambisi saat tumbuh dewasa. Whitbourne dan Powers (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) menyatakan bahwa wanita berhubungan lebih dekat dengan peristiwa dalam sistem sosial, sedangkan laki-laki lebih dipengaruhi oleh lingkungan profesional mereka. Pinquart dan Sorensen (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) mengungkapkan oleh karena itu, perempuan lebih terintegrasi secara sosial dan memiliki skor yang lebih tinggi dalam hubungan yang positif dengan orang lain jika dibandingkan dengan laki-laki. Dennerstein, Lehnert, dan Guthrie (dalam Singh, Mohan & Anasseri) melakukan studi yang dilakukan di Australia pada 226 wanita untuk menilai tingkat kepuasan dan variabel yang lain selama satu periode kehidupan, yaitu proses menopause. Hasil penelitian menemukan bahwa kesejahteraan psikologis perempuan meningkat secara signifikan setelah

melewati tahap awal menopause ke tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis perempuan meningkat saat memasuki tahap akhir transisi menopause.

c. Kelas sosial ekonomi (socioeconomic level)

Diener (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) mengemukakan aspek lain yang berdampak penting pada kesejahteraan psikologis yaitu situasi sosial ekonomi, yang juga mencakup beberapa kondisi objektif seperti akses ke perumahan, sistem kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kegiatan rekreasi. Haan, Kaplan, dan Syme (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) menyatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan dari segi finansial berkombinasi dengan sumber daya lingkungan, bisa memiliki efek penting pada perasaan seseorang dari segi prestasi, penguasaan lingkungan dan penerimaan diri, dan hal ini cenderung berkembang ketika seseorang bertambah tua.

Secara keseluruhan, ketika situasi keuangan sedang dalam kondisi yang baik direpresentasikan oleh keseimbangan ekonomi yang positif, maka kesejahteraan psikologis juga akan meningkat. Ketika situasi keuangan ini menjadi lebih buruk, dan dengan itu jumlah dirasakan dari kecilnya pendapatan, maka tingkat kesejahteraan psikologis menjadi turun. Oleh karena itu, Hence, Steptoe dan Feldman (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) mengamati bahwa adanya kondisi lingkungan yang negatif di sekitar tempat tinggal dikaitkan dengan persepsi kesehatan yang buruk dan dengan kecemasan psikologis.

d. Relasi sosial (social relations)

Seseorang harus memiliki hubungan sosial yang stabil dan memiliki teman-teman yang dapat mereka percayai. Menurut Blanco dan Diaz (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) kesejahteraan jelas dipengaruhi oleh kontak sosial dan hubungan interpersonal. Hal itu telah terbukti lewat hubungan berupa kontak di masyarakat, pola aktif persahabatan dan partisipasi sosial. Penelitian oleh Diener dan Diener (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2102) menunjukkan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penilaian seseorang terhadap kesejahtreraan psikologis dirinya sendiri. Faktor lain yang penting di tingkat kesejahteraan psikologis pada orang tua adalah kepuasan orang tua terhadap teman hidupnya. Aspek ini sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan lansia, untuk siapakah keluarga menjadi sebuah faktor protektif untuk kesehatan para orang tua. Keluarga mengakuisisi peran penting dalam kehidupan saat ini dan menjadi sumber penting dari kesejahteraan psikologis.

e. Faktor kepribadian (personality factors)

Costa dan Mcrae (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) mengemukakan bahwa telah ada bukti yang berulang-ulang selama beberapa dekade terakhir bahwa variabel kepribadian berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis. Neurotisisme dan extrovertisme berhubungan dengan afek negatif dan afek positif. Umumnya, orang-orang dengan kecenderungan neurotik yang sistematis merasa lebih tertekan. Sebaliknya, ekstroversi mempengaruhi emosi positif, sedangkan neurotisisme secara independen mempengaruhi emosi negatif. Oleh karena itu, orang yang sering

mengekspresikan perasaan kesejahteraan psikologis akan cenderung ditandai dengan stabilitas emosi dan ekstroversi. Ekstrovert belajar untuk menjadi bahagia lebih cepat dan tidak mudah untuk menjadi sedih. Sebaliknya dapat diamati pada orang dengan kecenderungan neurotik lebih cepat menjadi sedih tapi lebih sulit untuk menjadi bahagia. Jelas, lebih mudah untuk ekstrovert mengalami emosi positif, tapi dia juga lebih mungkin terlibat dalam situasi yang memfasilitasi emosi positif.

Landau dan Litwin (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) telah membuktikan dalam studi terbaru dalam hubungan antara interaksi sosial dan kesejahteraan pada orang yang berumur panjang. Mayer, Roberts dan Barsade (dalam Singh, Mohan & Anasseri, 2012) menyatakan bahwa selain faktor kepribadian yang disebutkan di atas, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa selama dekade terakhir telah ada bukti yang konsisten untuk hubungan antara kecerdasan emosional yang lebih besar, dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk memahami dan mengelola sendiri kondisi emosional seseorang, dan sebuah tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dan sebuah penyesuaian psikologis yang lebih baik untuk lingkungan.

Orang dengan kecerdasan emosional yang lebih besar memiliki penguasaan yang lebih baik terhadap tugas-tugas yang telah ditetapkan dan sebagai hasil pengalaman sebuah tingkatan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik dikaitkan dengan penyesuaian psikologis yang lebih baik terhadap

lingkungan. Individu dengan kemampuan mengelola emosi yang baik memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi.

B. Rasa Syukur

1. Definisi Rasa Syukur

Kamus Bahasa Inggris Oxford (dalam Emmons & McCullough, 2004) mendefinisikan rasa syukur sebagai “kualitas atau kondisi berterima kasih; apresiasi pada sebuah keinginan untuk berbuat kebaikan”. Rasa syukur tidak hanya disebut kebaikan yang tertinggi, tetapi adalah orang tua dari semua yang lain, ingatan moral dari umat manusia, kekuatan yang menarik pada arah perubahan pada alam semesta, kunci yang akan membuka semua pintu, kualitas yang menjaga kita tetap awet muda.

Pruyser (dalam Emmons & McCullough, 2004) menyatakan kata gratitude berasal dari bahasa latin yaitu gratia yang berarti kelembutan, kebaikan hati atau terima kasih. Carman dan Streng (dalam Emmons & McCullough, 2004) menyatakan bahwa rasa syukur tidak hanya anugerah tertinggi manusia dalam ajaran agama Yahudi, Kristen, Muslim, Buddha, dan Hindu tetapi juga dianggap sebagai kualitas yang tiada tara dalam tradisi mereka, yang bernilai fundamental untuk hidup yang lebih baik. Harned (dalam Emmons & McCullough, 2004) menyatakan rasa syukur dikatakan untuk menggambarkan sebuah sikap terhadap pemberi, dan sebuah sikap terhadap hadiah, sebuah kepastian untuk memakai pemberian tersebut dengan baik, untuk mempergunakannya dengan

menggunakan daya khayal dan dengan akal sehat sesuai persetujuan dengan niat dari pemberi.

Emmons dan McCullough (2003) menemukan bahwa orang-orang yang bersyukur tidak hanya menunjukkan keadaan mental yang lebih positif seperti antusias, tekun, dan penuh perhatian tetapi juga lebih murah hati, peduli, dan membantu orang lain. Fitzgerald (dalam Emmons & McCullough, 2004) mengidentifikasi tiga komponen rasa syukur, yaitu perasaan hangat dan memberi apresiasi terhadap orang lain atau sesuatu, memiliki niat baik kepada seseorang atau sesuatu, serta kecenderungan untuk bertindak melakukan sesuatu seperti beribadah kepada Tuhan, menolong orang lain, dan membalas kebaikan orang lain.

Rasa syukur adalah sesuatu yang menyenangkan. Rasa syukur juga memberikan motivasi. Ketika kita merasa bersyukur, kita tergerak untuk membagikan kebaikan yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Rasa syukur adalah sebuah kesadaran bahwa seseorang adalah hanya penerima dari sebuah kebaikan. Merasa bersyukur membuat seseorang menjadi ingat pertolongan yang orang lain telah berikan untuk kepentingan kesejahteraan dirinya (Emmons, 2007).

Menurut McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) syukur mempengaruhi afeksi, mood, dan emosi. Rasa syukur sebagai sifat yang lebih mengarah kepada afeksi ini disebut sebagai disposisi dari rasa syukur. Disposisi rasa syukur didefinisikan sebagai kecenderungan umum orang untuk mengenali dan menanggapi emosi berterima kasih atas kebaikan orang lain. Istilah yang

digunakan untuk menyebut dimensi diganti oleh istilah yang disebut faset karena elemen-elemen disposisi rasa syukur berdiri sebagai sebuah kesatuan dan muncul secara bersama-sama. Faset dari disposisi rasa syukur antara lain: intensity, frequency, span, dan density.

Menurut Emmons dan McCullough (2003) dengan bersyukur tidak hanya menunjukkan keadaan mental yang lebih positif (seperti antusias, tekun, dan penuh perhatian), tetapi juga lebih murah hati, peduli, dan membantu orang lain.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa syukur adalah kualitas dan kondisi berterima kasih yang membawa kebaikan bagi setiap orang yang senantiasa mengamalkannya serta dianggap sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan kepada setiap umat manusia yang bernilai fundamental untuk kehidupan seseorang agar senantiasa lebih baik. Rasa syukur juga menimbulkan keinginan untuk membantu orang lain yang kesusahan, perasaan takjub, berterima kasih dan apresiasi untuk kehidupan. Rasa syukur memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan psikologis.

2. Aspek-aspek Rasa Syukur

Fiztgerald (1998) mengidentifikasi aspek- aspek dari rasa syukur, yaitu :

a. A Warm Sense of Appreciation for somebody or something

Penilaian yang positif dan penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu meliputi perasaan cinta dan kasih sayang.

b. A Sense of Goodwill toward that person or thing

Kehendak yang baik (goodwill) yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, meliputi keinginan untuk membantu orang lain yang kesusahan dan keinginan untuk berbagi.

c. A Disposition to Act that flows from appreciation and goodwill

Kecenderungan untuk bertindak positif dengan memberi penilaian positif, penghargaan, dan berkehendak baik kepada orang lain, lingkungan dan Tuhan, meliputi intensi menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain, dan beribadah.

McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) menyatakan terdapat empat elemen yang muncul bersamaan dengan munculnya rasa syukur yaitu:

a. Intensity: Kekuatan seseorang untuk merasakan perasaan rasa syukur. Individu yang memiliki disposisi rasa syukur yang baik akan merasakan rasa syukur yang sifatnya lebih intens daripada individu dengan disposisi syukur yang rendah

b. Frequency: Seseorang dengan disposisi syukur yang baik akan lebih merasa bersyukur setiap harinya dan dapat muncul walau hanya dari kebaikan orang lain yang sifatnya sederhana.

c. Span: Individu dengan disposisi rasa syukur akan merasa banyak bersyukur terhadap berbagai hal dan aspek dalam hidupnya. Contohnya seseorang akan bersyukur atas kesehatan yang dia peroleh, keluarga yang dia miliki, pekerjaan yang sedang dia lakukan dan kehidupannya sendiri.

d. Density: Mengacu kepada jumlah orang yang individu syukuri atas suatu manfaat positif yang individu dapatkan. Contohnya saat seseorang diterima

di sebuah perguruan tinggi bergengsi maka seseorang tersebut bersyukur atas anugerah dari Tuhan, dukungan dari orang tuanya, saudaranya, guru, dan teman-temannya. Orang dengan disposisi syukur yang rendah mungkin hanya berterima kasih pada orang tuanya saja.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasa Syukur

Menurut McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi rasa syukur adalah :

a) Emotionality

Satu kecenderungan atau tingkatan dimana seseorang bereaksi secara emosional dan merasa menilai kepuasan hidupnya.

b) Prosociality

Kecenderungan seseorang untuk diterima oleh lingkungan sosialnya. c) Religiousness

Berkaitan dengan keagamaan, keimanan, yang menyangkut nilai-nilai transendental.

C. Perilaku Prososial

1. Definisi Perilaku Prososial

Lewin (1936) melihat perilaku sebagai sebuah fungsi dari seseorang dan situasi. Menurut Staub, Baron, dan Byrne (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) perilaku prososial dapat diartikan sebagai perilaku yang menguntungkan penerima, tetapi tidak memiliki keuntungan bagi pelakunya. Perilaku yang

menghasilkan keuntungan yang substansial bagi orang yang menerima pertolongan dan perilaku yang membutuhkan pengorbanan dari penolong, dan keuntungan hanya ditujukan pada orang yang hendak ditolong bukan kepada penolong. Oleh karena itu perilaku prososial tidak membutuhkan penilaian dari maksud perilaku tersebut, atau seberapa besar keuntungan atau pengorbanan dari penolong atau penerima pertolongan tersebut yang terpenting adalah orang yang menerima pertolongan tersebut telah tertolong.

William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) membatasi perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti secara material maupun psikologis, dapat dikatakan bahwa perilaku prososial bertujuan untuk membantu meningkatkan well-being orang lain.Batson (dalam Taylor, Peplau & Sears, 2009) menyatakan perilaku prososial yaitu mencakup setiap tindakan yang membantu atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif penolong. Perilaku prososial bisa dimulai dari tindakan yang sifatnya altruisme yaitu tanpa pamrih sampai tindakan yang dimotivasi oleh pamrih atau kepentingan pribadi.

Brigham (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) menyatakan bahwa perilaku prososial mempunyai maksud untuk menyokong kesejahteraan orang lain, dengan demikian kedermawanan, persahabatan, kerjasama, menolong, menyelamatkan, dan pengorbanan merupakan bentuk-bentuk perilaku prososial.

Staub (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2006) mengatakan bahwa ada tiga indikator yang menjadi tindakan prososial, yaitu:

1. Tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada pihak pelaku

2. Tindakan itu dilahirkan secara sukarela 3. Tindakan itu menghasilkan kebaikan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang ditujukan untuk menolong orang lain, dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pertolongannya sehingga orang yang ditolong bisa tertolong dan mendapatkan keuntungan baik secara materi, fisik maupun psikologis.

2. Aspek-aspek Perilaku Prososial

Aspek-aspek perilaku prososial menurut Eisenberg dan Musen (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) adalah:

a. Berbagi

Kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain baik dalam suasana suka maupun duka.

b. Kerjasama

Kesediaan untuk saling bekerja sama dengan orang lain untuk meraih dan mencapai tujuan.

c. Menolong

d. Bertindak jujur

Kesediaan untuk melakukan sesuatu apa adanya tanpa berbuat curang. e. Berderma

Kesediaan untuk memberikan sebagian barang miliknya kepada orang lain yang membutuhkan secara sukarela.

Aspek-aspek perilaku prososial yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbagi, kerjasama, menolong, berbuat jujur, dan berderma.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial

Taylor, Peplau, dan Sears (2009) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan perilaku prososial. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Karakteristik dari Penolong a. Mood dan Menolong

Isen dan Levin (dalam Taylor dkk, 2009) mengatakan banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang akan bersedia menolong apabila berada dalam keadaan good mood, misalnya setelah menemukan uang, baru mendapat hadiah, atau setelah mendengar musik yang menyenangkan. Nampaknya perasaan positif menaikkan kesediaan seseorang untuk melakukan tindakan prososial. Kemungkinan lainnya adalah keadaan mood positif mungkin menyebabkan kita punya pikiran yang lebih positif. Sedangkan Carlson dan Miller (dalam Taylor dkk, 2009) mengatakan untuk efek bad mood terhadap tindakan menolong ternyata

lebih kompleks dan riset menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Jika mood buruk membuat kita lebih fokus pada diri dan kebutuhan kita, maka ini akan menurunkan kemungkinan kita untuk membantu orang lain. Ciadini (dalam Taylor dkk, 2009) mengatakan di sisi lain, jika kita menganggap tindakan membantu orang lain menyebabkan diri kita merasa lebih baik dan mengurangi mood negatif, maka kita lebih mungkin untuk memberi bantuan. Tindakan membantu orang lain dalam mood negatif dikarenakan negative-state relief model (model peredaan keadaan negatif) untuk menjelaskan mengapa mood negatif justru meningkatkan tindakan membantu. Menurut pendapat ini, orang dalam keadaan mood buruk termotivasi untuk meredakan ketidaknyamanannya. Jika ada kesempatan membantu dan kita menganggap itu dapat memperbaiki mood kita, maka kita akan menawarkan bantuan.

b. Motif Pemberian Pertolongan: Empati dan Kesedihan Personal

Kesedihan personal adalah reaksi emosional kita terhadap penderitaan orang lain seperti perasaan terkejut, ngeri, waspada, prihatin, atau tak berdaya. Kesedihan personal terjadi ketika menyaksikan suatu kejadian yang membuat kita tenggelam dalam reaksi emosional sedangkan empati adalah perasaan simpati dan perhatian kepada orang lain, khususnya pada orang yang menderita. Kesedihan personal menyebabkan kita cemas dan prihatin; empati menyebabkan kita merasa simpati dan sayang. Lebih jauh, keinginan membantu yang dimotivasi oleh keinginan untuk mereduksi ketidaknyamanan pribadi adalah

tindakan egoistis, bukan altruistik. Sebaliknya empati biasanya memotivasi kita untuk menolong karena tujuan empati adalah memperbaiki keadaan orang lain, empati merupakan motif altruistik. c. Karakteristik Personal

Knight (dalam Taylor dkk, 2009) menyatakan ada ciri tertentu dari personalitas orang dalam membantu pada situasi spesifik. Sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa dengan kebutuhan tinggi untuk mendapat persetujuan sosial lebih mungkin untuk menyumbangkan uang ketimbang individu dengan kebutuhan persetujuan sosial yang rendah. Menurut Satow (dalam Taylor dkk, 2009) individu dengan kebutuhan tinggi untuk mendapat persetujuan sosial menyumbang hanya jika ada orang lain yang melihatnya. Orang dengan kebutuhan persetujuan sosial yang tinggi mungkin termotivasi oleh keinginan mendapat pujian dari orang lain, karena itulah individu bertindak prososial ketika tindakan baik itu dilihat oleh orang lain.

d. Gender dan Tindakan Menolong

Sesuai peran tradisional pria sebagai pelindung, laki-laki lebih mungkin untuk memberi bantuan pada tindakan yang dianggap heroik seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau seseorang yang diserang. Kekuatan fisik dan latihan olahraga mungkin mempengaruhi perbedaan jenis kelamin ini. Laki-laki dalam setting yang lebih umum cenderung lebih mungkin membantu orang asing yang sedih atau tertekan ketimbang perempuan. Secara umum peran sosial wanita cenderung pada perilaku prososial pengasuhan, seperti merawat anak kecil,

menghibur teman, atau berbicara dengan orang lanjut usia. Crawford dan Unger (dalam Taylor dkk, 2009) menyatakan wanita lebih mungkin ketimbang pria untuk memberi perawatan pada keluarga, mengambil tanggung jawab merawat anak dan orang tua, dengan kata lain pria dan wanita cenderung terspesialisasi dalam tipe pemberian bantuan yang berbeda-beda.

2. Karakteristik Situasi a. Kehadiran Orang Lain

Latane dan Darley (dalam Taylor dkk, 2009) menyatakan kehadiran orang lain mengurangi kemungkinan setiap orang akan memberi bantuan pada orang asing yang kesulitan. Ini disebut sebagai bystander effect (efek orang sekitar). Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu akan memberi bantuan, dan semakin lama jeda sebelum bantuan diberikan.

b. Kondisi Lingkungan

Setting fisik mempengaruhi tindakan menolong. Banyak riset telah mendokumentasikan dampak dari kondisi lingkungan terhadap tindakan membantu. Ahmed (dalam Taylor dkk, 2009) dalam risetnya menunjukkan bahwa orang lebih mungkin membantu pengendara motor yang jatuh pada cuaca cerah ketimbang pada cuaca hujan. Ringkasnya, cuaca mempengaruhi tindakan menolong. Levine (dalam Taylor dkk, 2009) dalam studinya menemukan bahwa tindakan menolong lebih sering terjadi di kota dengan kepadatan penduduk rendah dan dengan tingkat kejahatan yang rendah.

c. Tekanan Waktu

Menurut eksperimen yang dilakukan oleh Darley dan Batson (dalam Taylor dkk, 2009) orang yang terburu-buru lebih kecil kemungkinannya untuk menolong orang lain, terutama ketika seseorang dituntut untuk datang tepat waktu.

Staub (dalam Dayakisni & Hudaniah 2006) mengemukakan beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu:

a. Self-gain

Harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian atau takut dikucilkan.

b. Personal values and norms

Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama bersosialisasi dan sebagian nilai-nilai dan norma tersebut berkaitan dengan perilaku prososial, seperti kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya timbal balik.

c. Empathy

Kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Prasyarat untuk bisa berempati individu harus memiliki kemampuan untuk mengambil peran.

Berdasarkan penjelasan diatas faktor-faktor perilaku prososial yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor perilaku prososial dari Dayaksini & Hudaniah (2006) yang terdiri dari self-gain, personal values and norms, dan emphaty.

D. Remaja Akhir

1. Definisi Remaja Akhir

Muss (dalam Sarwono, 2012) menyatakan bahwa remaja dalam bahasa inggris yaitu adolescence berasal dari kata latin adolescere yang artinya tumbuh kearah kematangan. Kematangan disini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis. Hurlock (dalam Ali & Asrori, 2012) menyatakan dalam perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini didukung Piaget (dalam Ali & Asrori, 2012) yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Shaw dan Constanzo (dalam Ali & Asrori, 2012) menyatakan bahwa remaja sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja memungkinkan remaja tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Mappiare dalam (Ali & Asrori, 2012) menyatakan masa remaja dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu remaja awal dan remaja akhir. Hurlock (dalam Sarwono, 2012) menyatakan remaja akhir adalah suatu masa dimana individu telah mencapai transisi perkembangan yang mendekati masa dewasa.

Blos (dalam Sarwono, 2012) menyatakan bahwa remaja akhir adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu minat yang makin mantap pada fungsi-fungsi intelektual, mencari kesempatan untuk bisa bersatu dengan orang lain dan pengalaman-pengalaman baru, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah, mampu menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, dan mampu memisahkan antara diri pribadi dengan masyarakat umum.

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja akhir adalah masa transisi individu yang semakin dekat untuk mencapai kedewasaan.

2. Pembagian Usia Remaja

Menurut Mappiare (dalam Ali & Asrori, 2012) rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12-18 tahun adalah remaja awal dan usia 18-22 tahun adalah remaja akhir.

Blos (dalam Sarwono, 2012) menyebutkan ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu:

a. Remaja awal (early adolescence)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Remaja awal mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Remaja awal ketika bahunya dipegang oleh lawan jenis, sudah membuatnya berfantasi erotis. Kepekaan yang

berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego” menyebabkan para remaja awal ini sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa.

b. Remaja madya ( middle adolescence)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Remaja senang jika banyak teman yang menyukainya, ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Remaja berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus Complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lain jenis.

c. Remaja akhir (late adolescence)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu: Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat umum (the public).

Said (2015) membagi usia remaja menjadi tiga fase dimana setiap fase memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Fase tingkatan umur remaja tersebut, yaitu:

a. Remaja awal

Remaja berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Remaja pada tahap ini umumnya sedang duduk di masa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ciri khas remaja pada fase ini adalah berubahnya bentuk fisik dengan cepat.

b. Remaja pertengahan

Remaja berada pada rentang usia 15 sampai 18 tahun. Remaja pada tahap ini umumnya sedang duduk di masa Sekolah Menengah Atas (SMA). Ciri khas remaja pada fase ini adalah mulai sempurnanya perubahan fisik pada remaja sehingga fisiknya sudah menyerupai fisik orang dewasa.

c. Remaja akhir (late adolescence)

Remaja berada pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Remaja pada tahap ini umumnya tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, jika tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi remaja pada fase ini biasanya sudah bekerja dan membantu menafkahi anggota keluarga. Ciri khas pada fase ini adalah seorang remaja sudah menjadi seseorang yang dewasa dari sisi bentuk fisik maupun sikap.

3. Kebutuhan Remaja Dalam Perkembangannya

Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang paling penting bagi remaja karena sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang remaja dalam kehidupannya. Adapun kebutuhan psikologis dari remaja menurut Said (2015) antara lain:

a. Ketenangan, kedamaian, dan kestabilan jiwa

b. Kesempatan berekspresi dan mengembangkan potensi diri c. Cinta dan kasih sayang

d. Pujian, motivasi, dan penghargaan yang tinggi

e. Dikenal oleh orang lain, diterima, dan dihargai oleh masyarakat di sekitarnya

f. Kebebasan dan rasa merdeka

g. Sosialisasi dalam kehidupan dan kesetiakawanan h. Kesuksesan dan prestasi

i. Pendidikan agama, pengarahan dan bimbingan

4. Tugas-Tugas Perkembangan Remaja

Havighurst (dalam Ali & Asrori, 2012) mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa kearah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya tetapi kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya, ada sejumlah tugas perkembangan remaja yang penting, yaitu:

a. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita.

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita.

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif.

d. Mencari kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya.

e. Mencapai jaminan kebebasan ekonomis. f. Memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan. g. Persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga.

h. Mengembangkan ketrampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan.

i. Memperoleh himpunan nilai-nilai dan etika sebagai pedoman untuk bertingkah laku.

E. IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

1. Latar Belakang Berdirinya IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Islamic Medical Activists (IMA) awalnya terbentuk dari kesadaran mahasiswa bahwa bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah mahasiswa Muslim merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang merupakan penerus dan pewaris masa depan bangsa guna

meneruskan pembangunan sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan (Anggaran Dasar IMA, 2015).

Mahasiswa Muslim Indonesia, sebagai generasi muda yang sadar atas hak dan kewajibannya, peranan dan tanggung jawabnya terhadap nusa dan bangsa bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an. Bahwa untuk kesempurnaan pendidikan bagi mahasiswa Muslim Indonesia dimanapun berada termasuk yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernuansa sosial, berwawasan cendekia, berdimensi menjangkau masa yang akan datang, maka sepatutnya memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak (anggaran dasar IMA, 2015).

Mahasiswa Muslim yang terdorong oleh hasrat yang luhur dan murni serta meyakini bahwa tujuan ini hanya dapat dicapai dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh tanggung jawab, maka mahasiswa Muslim Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menghimpun diri dalam suatu organisasi yang berdasarkan kekeluargaan yang didirikan di Denpasar, Bali tahun 1989 dengan nama Islamic Medical Activists (IMA) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (anggaran dasar IMA, 2015).

2. Azas, Tujuan, Sifat, dan Usaha-Usaha IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Islamic Medical Activists (IMA) sebagai sebuah organisasi memiliki azas, tujuan, sifat dan usaha-usaha organisasi yang sudah tercantum secara sah dalam anggaran dasar IMA tahun 2015. Organisasi IMA adalah organisasi yang

berazaskan nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an (anggaran dasar IMA, 2015).

Organisasi IMA memiliki tujuan-tujuan organisasi yang dimuat dalam anggaran dasar IMA tahun 2015 antara lain:

a. Sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai Islami dalam membentuk individu Muslim dan generasi Islami yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. b. Sebagai wadah untuk mencetak kader pemimpin di bidang kesehatan. c. Sebagai wadah untuk membangun silaturahmi dan persaudaraan sesama

mahasiswa Muslim.

Organisasi IMA adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat independen dan kekeluargaan (anggaran dasar IMA, 2015).

Organisasi IMA juga memiliki usaha-usaha dalam organisasi yang dimuat dalam anggaran dasar IMA tahun 2015 antara lain:

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

b. Membina kepribadian anggota yang bermoral dan berakhlak Islami dan profesionalitas dalam bidang Kedokteran melalui pembinaan yang berkelanjutan.

c. Mengembangkan potensi kreatif dan keilmuan.

d. Membina kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. e. Berperan aktif dalam dunia pendidikan, serta berpartisipasi secara

3. Sumber Keuangan Organisasi IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Sumber keuangan yang digunakan oleh organisasi IMA dalam menjalankan program dari organisasi, seperti yang dimuat dalam anggaran dasar IMA tahun 2015 berasal dari:

a. Sumbangan sukarela dari alumni. b. Sumbangan sukarela dari anggota IMA. c. Sumbangan dari donator yang tidak mengikat. d. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

e. Sisa dana dari kegiatan-kegiatan IMA yang telah lalu.

4. Keanggotaan Organisasi IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Anggota IMA berdasarkan yang tercantum dalam anggaran rumah tangga IMA tahun 2015 terdiri dari:

a. Anggota utama yaitu seluruh mahasiswa Muslim yang sedang menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

b. Anggota kehormatan yaitu dokter Muslim alumni Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

c. Anggota utama IMA berkewajiban untuk mengikuti

pengkaderan/pembinaan organisasi secara berjenjang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas individu anggota IMA, meningkatkan pengetahuan tentang organisasi IMA, dan membekali anggota IMA pengetahuan tentang keorganisasian serta kepemimpinan.

d. Tahap pertama pengkaderan anggota IMA berupa pelaksanaan kajian rutin dalam bentuk micro teaching secara berkelanjutan yang diawali dengan

temu warga baru (TAWABA) IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Muatan pengkaderan tahap pertama adalah melakukan kajian rutin tentang keagamaan dan seluk beluk perkuliahan di Fakultas Kedokteran.

e. Tahap kedua pengkaderan anggota IMA berupa annual training of Islamic Medical Activists student intensively (ANIMASI). Muatan pengkaderan tahap kedua adalah penanaman keimanan dan ketakwaan serta wawasan organisasi IMA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

F. Hubungan Rasa Syukur dan Perilaku Prososial terhadap Psychological Well-Being pada Remaja Akhir

Masa remaja adalah peralihan masa perkembangan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia dkk, 2009). Masa remaja dibagi menjadi tiga fase yaitu, remaja awal yang berada pada rentang usia 12-15 tahun, remaja madya yang berada pada rentang usia 15-18 tahun, dan remaja akhir yang berada pada rentang usia 18-21 tahun (Said, 2015). Tahap remaja akhir adalah masa konsolidasi menuju kedewasaan yang ditandai dengan minat yang makin mantap terhadap potensi yang dimiliki, menurunkan ego agar bisa bersatu dengan orang lain dan pengalaman baru, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah, terjadinya keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain serta telah mampu memisahkan diri pribadinya dan masyarakat umum (Sarwono, 2012).

Ciri khas dalam perkembangan pada fase remaja membawa pada konsekuensi kebutuhan psikologis yang khas pula bagi remaja (Said, 2015). Remaja akhir yang kebutuhan psikologisnya terpenuhi akan memperoleh suatu kepuasan hidup yang membuat dirinya merasa gembira, harmonis, dan produktif. Selain kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi, remaja juga harus melakukan tugas-tugas pada fase perkembangannya. Tugas perkembangan pada masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Havighurts (dalam Ali & Asrori, 2012) menyatakan jika remaja berhasil menjalankan tugas-tugas perkembangannya maka akan menimbulkan perasaan bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

Remaja akhir yang mampu memenuhi dan menyelesaikan kebutuhan psikologis serta tugas perkembangan akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan. Sejalan dengan pendapat Santrock (2002) bahwa kepuasan hidup merupakan bagian dari kesejahteraan psikologis. Kondisi seperti ini mengarahkan remaja pada kesejahteraan secara psikologis yang biasa disebut psychological well-being. Psychological well-being adalah kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan yang terdiri dari enam aspek yaitu, menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, pengembangan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna, memiliki tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas untuk mengatur kehidupan di lingkungan secara efektif dan kemampuan menentukan tindakan sendiri (Ryff, 1989).

Rasa syukur ternyata dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Penelitian dari Wood, Joseph, dan Maltby (2008) yang melibatkan responden dengan

rentang usia 18-55 tahun menemukan bahwa rasa syukur berhubungan secara signifikan dengan kepuasan hidup. Rasa syukur memiliki hubungan yang kuat dengan aspek pertumbuhan pribadi, aspek hubungan positif dengan orang lain, dan aspek penerimaan diri pada psychological well-being. Hubungan ini menunjukkan bahwa rasa syukur adalah prediktor penting dari psychological well-being. Remaja akhir yang senantiasa mengenali dan menanggapi emosi berterima kasih atas kebaikan orang lain yang dimanifestasikan melalui perasaan bersyukur yang kuat (intensity), merasa bersyukur setiap hari (frequency), banyak bersyukur terhadap berbagai aspek kehidupannya (span), dan mengacu pada jumlah orang yang remaja syukuri atas suatu manfaat positif yang didapatkannya (density) akan menyebabkan psychological well-being remaja meningkat.

Psychological well-being remaja akhir juga bisa ditingkatkan lewat pengembangan perilaku-perilaku yang positif. Perilaku positif tersebut bisa berwujud perilaku prososial. Menurut Santrock (2007) perilaku prososial banyak dilakukan di masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak. William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) membatasi perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti secara material dan psikologis, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perilaku prososial bertujuan untuk meningkatkan well-being orang lain.

Eisenberg dan Musen (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006) mengungkapkan aspek-aspek perilaku prososial diantaranya berbagi, kerjasama, menolong, berbuat jujur dan berderma. Hasil riset dari Williamson dan Clark (dalam Taylor dkk, 2009) menunjukkan bahwa perasaan mahasiswa menjadi lebih senang ketika bisa memberi pertolongan kepada orang lain dibandingkan mahasiswa yang tidak diberi kesempayan untuk menolong.

Mahasiswa yang memberi pertolongan juga mengatakan bahwa merasa dirinya lebih baik seperti lebih sabar, tidak egois, dan dapat diandalkan. Riset membuktikan bahwa seseorang yang melakukan perilaku prososial bisa membuat kondisi perasaannya menjadi lebih baik yang tentu akan mempengaruhi psychological well-being seseorang.

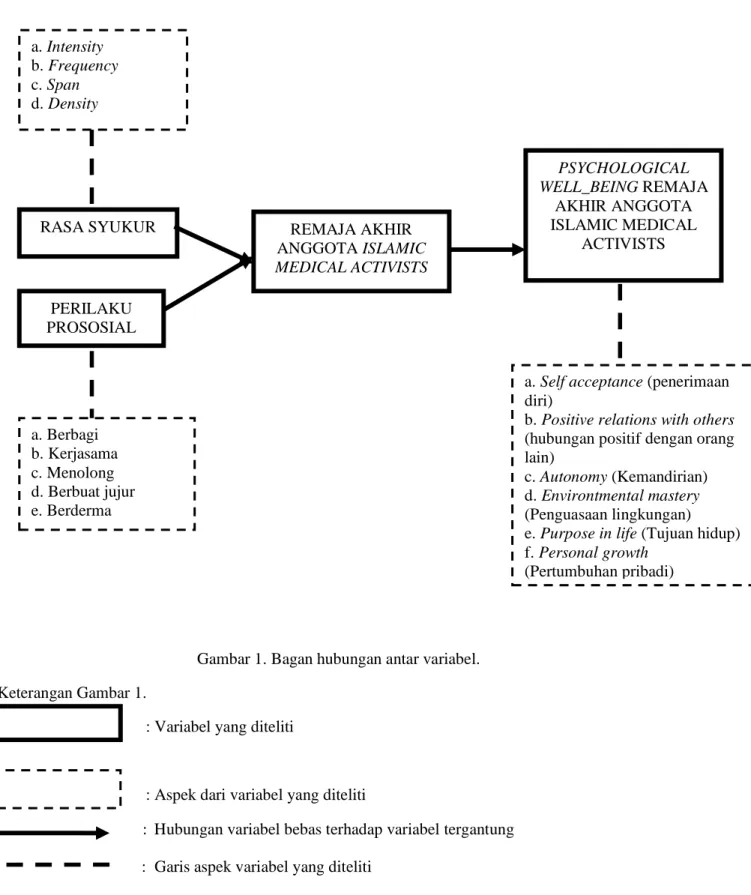

Bagan hubungan antara rasa syukur dan perilaku prososial terhadap psychological well-being pada remaja akhir bisa dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan hubungan antar variabel. Keterangan Gambar 1.

: Variabel yang diteliti

: Aspek dari variabel yang diteliti

: Hubungan variabel bebas terhadap variabel tergantung : Garis aspek variabel yang diteliti

a. Intensity b. Frequency c. Span d. Density RASA SYUKUR PERILAKU PROSOSIAL a. Berbagi b. Kerjasama c. Menolong d. Berbuat jujur e. Berderma PSYCHOLOGICAL WELL_BEING REMAJA AKHIR ANGGOTA ISLAMIC MEDICAL ACTIVISTS

a. Self acceptance (penerimaan diri)

b. Positive relations with others (hubungan positif dengan orang lain)

c. Autonomy (Kemandirian) d. Environtmental mastery (Penguasaan lingkungan) e. Purpose in life (Tujuan hidup) f. Personal growth

(Pertumbuhan pribadi) REMAJA AKHIR

ANGGOTA ISLAMIC MEDICAL ACTIVISTS

E.Hipotesis Penelitian

Hipotesis Mayor

1. Rasa syukur dan perilaku prososial diyakini memiliki hubungan fungsional terhadap psychological well-being pada remaja akhir anggota Islamic medical activists Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Hipotesis Minor

1. Rasa syukur diyakini memiliki hubungan fungsional terhadap psychological well-being pada remaja akhir anggota Islamic medical activists Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

2. Perilaku prososial diyakini memiliki hubungan fungsional terhadap psychological well-being pada remaja akhir anggota Islamic Medical Activists Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.