Makalah dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Penelitian dan PPM untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa” LPPMP—UNY pada tanggal 7-8 Mei 2013.

Citra Eropa dalam Novel-Novel Terjemahan Mutakhir

Oleh

Dian Swandayani, Iman Santoso, Ari Nurhayati, dan Nurhadi Staf Pengajar Fakultas Bahasa dan Seni UNY

e-mail:dianswandayani_uny@yahoo.co.id

Abstrak

Latar Eropa (yang ditampilkan lewat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial) pada novel-novel terjemahan mutakhair ini merupakan refleksi kehidupan Eropa dengan segala kehidupannya. Tentu saja tidak persis dan menyeluruh. Masing-masing menggunakan porsi dan engle yang berbeda dalam mendeskripsikan Eropa. Gambaran ini menjadi penuh warna dan tidak terkesan dogmatis. Kelebihan karya sastra dalam mendeskripkan latar peristiwa menjadi suatu kelebihan bagi pembaca guna mendalami atau mengenal sebuah kawasan dengan lebih menyenangkan. Bagi pembaca Indonesia, novel-novel tersebut bisa menjadi pemerkaya dalam mengenal atau mempelajari Eropa dengan lebih menyenangkan. Dengan membaca karya-karya novel semacam ini pembaca Indonesia bisa lebih mengenal Eropa. Hal ini bisa menjadi suatu pertautan dalam mengartikan Eropa, memandang Eropa. Pengenalan semacam ini bisa menjadi pembuka wawasan terhadap Eropa yang sesungguhnya, bukan berdasarkan stereotype yang selama ini diperkenalkan. Dalam proses pembacaan, seseorang akan mengalami transformasi pemikiran, termasuk dalam memandang Eropa, memandang sejarah Eropa, memandang geografi Eropa, bahkan status sosial atau kultur Eropa pada umumnya.

Kata-kata kunci: resepsi, novel, Eropa, pembelajaran, pluralism

Latar Belakang Masalah

Pada masa kolonialisasi, sebagian besar akses hanya dimiliki dan dikuasai oleh pihak kolonial, termasuk dalam penguasaan wacana. Timur hanya dibentuk dan dikonstruksi oleh Barat. Inilah yang oleh Said (1994:1—20; 1995:11—31; 2002:v—xxxvi) ditengarainya sebagai hegemoni Barat terhadap wilayah jajahannya. Penguasaan wacana inilah yang seringkali disebut dengan kajian orientalisme. Penjajahan yang disokong oleh kekuatan koersif seperti tentara dan senjatanya, juga dibarengi dengan penguasaan wacana dengan berkembangnya kajian orientalisme.

Situs-situs hegemoni seperti lembaga-lembaga keagamaan, institusi sekolah, media massa, film, musik, dan berbagai aspek budaya lainnya, termasuk karya sastra, merupakan sarana guna menanamkan pengaruh kepada pihak lain (dalam konteks ini yaitu dari pihak kolonial kepada pihak terjajah). Peranan Balai Pustaka pada masa penjajahan di Indonesia dengan menerbitkan sejumlah buku, menerbitkan majalah, mendirikan perpustakaan tidak sedikit turut memberikan andil dalam melanggengkan penjajahan di Indonesia (Sumardjo, 1992:31).

Meski penjajahan itu telah berakhir, proses penyebaran pengaruh itu masih tetap berlangsung hingga kini. Inilah periode yang seringkali dinyatakan dengan istilah poskolonial (Said, 1994:1—20; Gandhi, 2001:1—31). Pertarungan dalam memperebutkan pengaruh hegemoni budaya itu kian kompleks dan intens terutama memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan revolusi bidang informasi yang oleh Toffler (1992:xv—xxi) sebagai The Third Wave. Tema pertarungannya tidak hanya sekedar Barat vs Timur, seperti yang lama dipolemikkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada tahun 1930-an, tetapi kian kompleks meski kini cenderung dikerucutkan oleh Huntington (Bustaman-Ahmad, 2003:25—48) menjadi Barat vs Islam. Eropa sebagai salah satu wakil dari Barat (selain Amerika Serikat sebagai kekuatan utama budaya Barat) masih memiliki peran yang utama dalam percaturan budaya dunia. Apalagi negara-negara di sana kemudian membentuk apa yang dinamakan dengan Uni Eropa, sebuah usaha penggalangan kekuatan (termasuk kekuatan budaya, selain geopolitik, moneter, pertahanan) dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain. Karya sastra, sebagai salah satu aspek budaya, kini masih dipandang sebagai salah satu komponen dalam mengukuhkan blok hegemoni tersebut.

Permasalahannya, pengarang sebagai salah satu agen hegemoni seringkali bisa menjadi agen tradisional yang menjadi pengusung kelompok hegemonik atau malah sebagai agen organis yang memposisikan dirinya sebagai kelompok yang melakukan counter-hegemony terhadap pihak yang berkuasa. Dalam konteks Eropa sebagai budaya hegemonik dunia, ada sejumlah karya sastra yang menampilkan citra Eropa dengan berbagai alternatif sikapnya yang perlu diteliti secara lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan kritis terhadap sejumlah karya sastra (novel) mutakhir yang berlatar Eropa dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralism budaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penulisan artikel ini untuk: (1) mendeskripsikan latar diakronik Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa; (2) mendeskripsikan latar lokatif Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa; (3) mendeskripsikan latar status sosial Eropa yang ditampilkan dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa; (4) mendeskripsikan citra Eropa yang direfleksikan dan dikonstruksi dalam novel-novel mutakhir berlatar Eropa. Karena keterbatan tempat, artikel ini lebih difokuskan pada uraian poin keempat. Poin ke-1 hingga ke-3 dibahas sebagai penunjang terhadap poin ke-4.

Luaran yang Diharapkan

Secara teoretik, artikel ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan kritik budaya, khususnya dari kajian cultural studies.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan sejumlah hal yang terkait dengan proses konstruksi sosial pembaca Indonesia terhadap citra Eropa melalui karya sastra, dalam konteks ini yaitu karya novel-novel mutakhir berlatar Eropa. Proses ini merupakan proses yang penting guna menyeimbangkan penyereotipan pandangan Barat terhadap Timur (pandangan

postcolonial), tetapi juga pandangan Timur terhadap Barat. Lewat kajian inilah proses akulturasi

budaya berjalan, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme secara kritis.

Penanaman nilai-nilai pluralisme perlu dilandaskan pada dua hal. Yang pertama yaitu mengenal atau mengetahui budaya lain, dalam konteks penelitian ini adalah budaya Eropa dalam konstelasi kesejarahannya. Secara tidak langsung, Eropa, khususnya yang diwakili oleh Belanda dalam sejarahnya pernah mengalami persinggungan dengan Indonesia sebagai bentuk kolonisasi. Persentuhan sejarah masa lalu ini menimbulkan trauma sejarah yang memandang Eropa sebagai agressor dan kolonial yang negatif tetapi secara diam-diam diakui sebagai pihak dominan yang ingin ditiru (mimikri). Eropa dalam konteks ini adalah sebuah cermin orientasi yang ingin ditiru sekaligus dilawan.

Yang kedua, Eropa sebagai negara maju seringkali menjadi trend-setter dalam berbagai elemen kehidupan Indonesia, khususnya dalam budaya. Sosok Eropa sebagai pihak yang lebih maju menjadi semacam kebanggaan kalau Indonesia menjadi bagian darinya, khususnya dalam gaya hidupnya. Inilah yang dikhawatirkan terhadap sejumlah program studi di universitas yang memiliki kajian Eropa karena seringkali lebih menjadi kepanjangan tangan negara-negara Eropa daripada untuk kepentingan nasionalisme Indonesia.

Hal-hal itulah yang menjadi pembatas bagi pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa-bahasa Eropa (dalam konteks ini juga karya-karya sastranya). Para mahasiswa Indonesia perlu mengenali dan mendalami Eropa (termasuk salah satunya lewat kajian karya sastra) tetapi agar jangan hanyut “menjadi” Eropa. Perlu adanya pembejalaran secara kritis terhadap budaya Eropa sehingga yang muncul adalah rasa nasionalisme yang memandang Indonesia sederajat dengan pihak-pihak Eropa. Akan tetapi, jangan sampai pula muncul rasa kebencian, rasa balas dendam, antipati ataupun rasa xenophobia terhadap Eropa atau budaya Eropa.

Keseimbangan dalam memandang Eropa akan terjalin jika mengkaji Eropa secara proporsional dan seimbang dalam konteks pluralisme budaya. Eropa tidak lagi dianggap sebagai

trend-setter yang harus dijiplak tetapi juga bukan suatu entitas yang harus dicurigai. Pemahaman

terhadap (budaya) Eropa secara pluralistik dapat mengembangkan karakter seseorang ke arah yang lebih baik.

Hasil Temuan Kajian

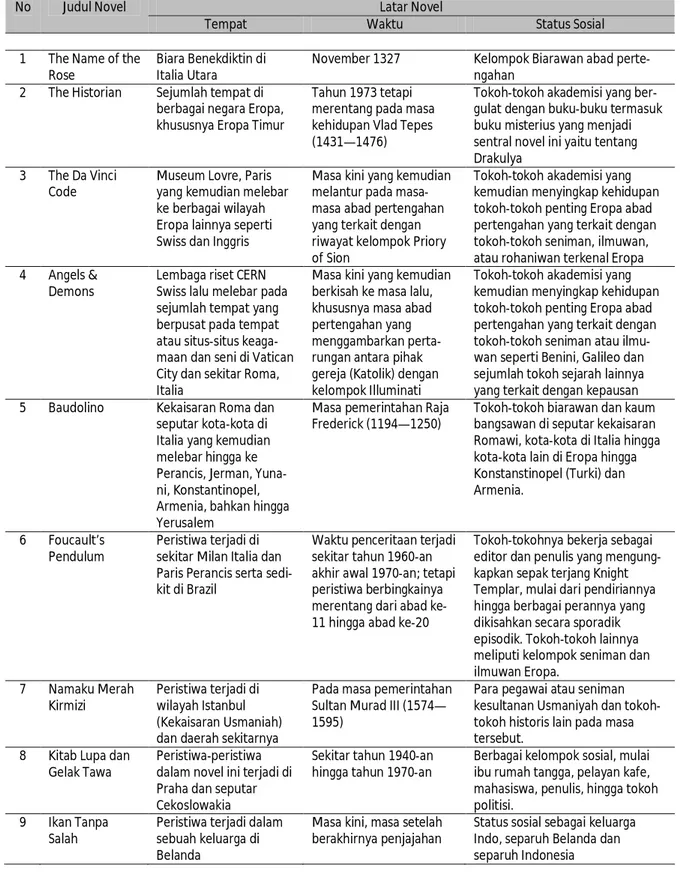

Hasi temuan penelitian tampak pada tabel berikut.

Tabel 1 Tabulasi Latar Eropa pada Novel-novel Terjemahan Mutakhir

No Judul Novel Latar Novel

Tempat Waktu Status Sosial

1 The Name of the Rose

Biara Benekdiktin di Italia Utara

November 1327 Kelompok Biarawan abad perte-ngahan

2 The Historian Sejumlah tempat di berbagai negara Eropa, khususnya Eropa Timur

Tahun 1973 tetapi merentang pada masa kehidupan Vlad Tepes (1431—1476)

Tokoh-tokoh akademisi yang ber-gulat dengan buku-buku termasuk buku misterius yang menjadi sentral novel ini yaitu tentang Drakulya

3 The Da Vinci Code

Museum Lovre, Paris yang kemudian melebar ke berbagai wilayah Eropa lainnya seperti Swiss dan Inggris

Masa kini yang kemudian melantur pada masa-masa abad pertengahan yang terkait dengan riwayat kelompok Priory of Sion

Tokoh-tokoh akademisi yang kemudian menyingkap kehidupan tokoh-tokoh penting Eropa abad pertengahan yang terkait dengan tokoh-tokoh seniman, ilmuwan, atau rohaniwan terkenal Eropa 4 Angels &

Demons

Lembaga riset CERN Swiss lalu melebar pada sejumlah tempat yang berpusat pada tempat atau situs-situs keaga-maan dan seni di Vatican City dan sekitar Roma, Italia

Masa kini yang kemudian berkisah ke masa lalu, khususnya masa abad pertengahan yang menggambarkan perta-rungan antara pihak gereja (Katolik) dengan kelompok Illuminati

Tokoh-tokoh akademisi yang kemudian menyingkap kehidupan tokoh-tokoh penting Eropa abad pertengahan yang terkait dengan tokoh-tokoh seniman atau ilmu-wan seperti Benini, Galileo dan sejumlah tokoh sejarah lainnya yang terkait dengan kepausan 5 Baudolino Kekaisaran Roma dan

seputar kota-kota di Italia yang kemudian melebar hingga ke Perancis, Jerman, Yuna-ni, Konstantinopel, Armenia, bahkan hingga Yerusalem

Masa pemerintahan Raja Frederick (1194—1250)

Tokoh-tokoh biarawan dan kaum bangsawan di seputar kekaisaran Romawi, kota-kota di Italia hingga kota-kota lain di Eropa hingga Konstanstinopel (Turki) dan Armenia.

6 Foucault’s Pendulum

Peristiwa terjadi di sekitar Milan Italia dan Paris Perancis serta sedi-kit di Brazil

Waktu penceritaan terjadi sekitar tahun 1960-an akhir awal 1970-an; tetapi peristiwa berbingkainya merentang dari abad ke-11 hingga abad ke-20

Tokoh-tokohnya bekerja sebagai editor dan penulis yang mengung-kapkan sepak terjang Knight Templar, mulai dari pendiriannya hingga berbagai perannya yang dikisahkan secara sporadik episodik. Tokoh-tokoh lainnya meliputi kelompok seniman dan ilmuwan Eropa. 7 Namaku Merah Kirmizi Peristiwa terjadi di wilayah Istanbul (Kekaisaran Usmaniah) dan daerah sekitarnya

Pada masa pemerintahan Sultan Murad III (1574— 1595)

Para pegawai atau seniman kesultanan Usmaniyah dan tokoh-tokoh historis lain pada masa tersebut.

8 Kitab Lupa dan Gelak Tawa

Peristiwa-peristiwa dalam novel ini terjadi di Praha dan seputar Cekoslowakia

Sekitar tahun 1940-an hingga tahun 1970-an

Berbagai kelompok sosial, mulai ibu rumah tangga, pelayan kafe, mahasiswa, penulis, hingga tokoh politisi.

9 Ikan Tanpa Salah

Peristiwa terjadi dalam sebuah keluarga di Belanda

Masa kini, masa setelah berakhirnya penjajahan

Status sosial sebagai keluarga Indo, separuh Belanda dan separuh Indonesia

Citra Eropa dalam Novel-novel Terjemahan Mutakhir

Eropa secara geografis dan historis selalu mengalami perubahan, juga mengalami naik turun kejayaan kebudayaannya. Wilayah ini identik dengan apa yang dulu menjadi wilayah Romawi, yang menjadi kelanjutan kejayaan Yunani. Kawasan yang sebetulnya lebih luas daripada Eropa yang sekarang karena wilayah Romawi sebetulnya wilayah yang terkait dengan Laut Mediterania. Wilayah yang meliputi tidak hanya Eropa yang sekarang tetapi juga kawasan di Afrika Utara dan kawasan Asia seperti Yerusalem dan Turki.

Wilayah ini dalam dalam perjalanan sejarahnya setelah keruntuhan Romawi kemudian bersinggungan dengan kekuasaan Islam, baik di wilayah Afrika Utara, wilayah Granada Spanyol, bahkan hingga kekuasaan kekhalifahan Usmaniah dari Turki. Kehancuran kekhalifahan Usmaniah pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 ditandai dengan kejayaan masa penjajahan negara-negara Eropa terhadap kawasan lain di dunia. Peta Eropa pada masa kolonialisme inilah yang sampai sekarang menjadi suatu batasan geografis, wilayah penguasa, bukan lagi wilayah yang dulu terkait dengan Laut Mediterania.

Eropa setelah kejayaan kolonialisme membentangkan wilayah yang berbeda dengan Romawi. Afrika utara bukan lagi bagian Eropa karena daerah ini adalah jajahannya. Wilayah-wilayah Asia yang berkait secara geografis dengannya yang kemudian dikenal dengan Timur Tengah atau bagian sisi timur Laut Mediterania juga menjadi wilayah jajahan. Turki yang identik dengan kelanjutan kekhalifahan Usmaniah memang tidak dijajah oleh Eropa tetapi hingga kini belum diterima sebagai bagian dari Masyarakat Eropa.

Turki yang semasa kekhalifahan Usmaniah menjangkau hampir sebagian besar Eropa Timur adalah wilayah yang secara historis adalah bagian dari Eropa. Hanya secara religius berbeda dengan wilayah Eropa yang Kristen. Meski demikian juga harus disadari bahwa wilayah Turki yang sekarang beribukota di Ankara merupakan kawasan yang dulu menjadi pusat pemerintahan berbagai kekaisaran dan pusat penyebaran berbagai agama. Semasa Instanbul menjadi pusat kekhalifahan, nuansa kehidupan muslim menjadi wilayah yang hegemonik di wilayah yang memang berbatasan di antara Eropa-Asia. Jauh sebelum Istanbul, dulu dikenal dengan nama Bizantium yang menjadi pusat kekaisaran Romawi Timur lalu menjadi Konstantinopel yang sekaligus menjadi sentral penyebaran Kristen Ortodoks; berantipoda dengan Kristen Katolik yang berpusat di Roma, Italia.

Demikian setidaknya secara selintas bagaimana Eropa mengalami dinamika sosialnya. Mulai dari bagian yang belum apa-apa semasa Mesir Kuno mengalami kejayaannya di wilayah yang sekarang dikategorikan sebagai Afrika Utara, kemudian bergerak dengan kejayaan Yunani Kuno, lalu berlanjut pada kejayaan kekaisaran Romawi, bersinggungan dengan berbagai kekuatan

atau kekhalifahan Islam sampai terjadinya perang Salib yang menghadapkan Eropa yang Kristen dengan Asia Barat yang Islam. Dinamika Eropa kemudian menjelma menjadi kawasan yang menguasai industri mesin uap yang membawa kapal-kapal Eropa berjaya di lautan dunia yang mengantarkan beberapa negara Eropa yang utama menjadi negara-negara kolonial.

Status itu kemudian bergerak lagi setelah semua negara jajahan itu memerdekaan diri dan muncul Amerika sebagai kekuatan dominan ataupun hegemonik di dunia setelah sebelumnya bersaing dengan Uni Soviet (bagian lain dari Eropa) yang komunis. Amerika Serikat (dan sejumlah negara lain seperti Kanada atau Australia) merupakan entitas Barat yang tidak termasuk Eropa. Eropa bukan lagi kawasan yang utama bagi dunia, bahkan bagi Barat sendiri karena ada Amerika Serikat yang lebih mengunggulinya sekarang.

Eropa adalah sebuah kawasan yang dinamis. Hingga kini pengaruhnya di dunia masih menyisakan sisa-sisa kejayaannya dan pengaruh kuat budayanya masih berkelebat dalam pergulatan budaya di negara-negara bekas jajahan. Meski bukan lagi yang utama, pengaruh Eropa masih memiliki daya tawar yang besar dalam percaturan politik, militer, ekonomi, dan budaya bagi negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia.

Melalui karya-karya sastra semacam novel yang menjadi objek penelitian ini, citra wajah Eropa atau citra sejarah Eropa seringkali tergambarkan, menjadi deskripsi historis, geografis, ataupun sosiologis lewat pemaparan latar ceritanya. Eropa yang muncul dalam karya-karya semacam The Name of The Rose (Umberto Eco), Baudolino (Umberto Eco) ataupun Namaku

Merah Kirmizi (Orhan Pamuk) adalah Eropa masa abad pertengahan yang bersinggungan dengan

kekuatan Islam. Peristiwa ini ditandai dengan kontak berupa Perang Salib, yang mencitrakan Eropa sebagai wakil Kristen. Eropa dalam konteks ini bukan saja Eropa yang dikuasai oleh para raja tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh orang-orang gereja mulai dari para biarawan, uskup hingga paus, baik paus yang berkuasa di Roma, Italia ataupun di Avignon, Perancis.

Pada novel Baudolino dan Namaku Merah Kirmizi tergambar pertemuan dua kultur ini, yakni Kristen dan Islam. Novel Baudolino banyak mengupas sisi Kristennya sementara novel

Namaku Merah Kirmizi lebih banyak mendeskripsikan Islamnya. Bisa jadi latar belakang

pengarangnya menjadi faktor kecenderungan tersebut. Umberto Eco yang Kristen asal Italia lebih banyak kenal wilayah Eropa sementara Orhan Pamuk yang muslim asal Turki lebih banyak mengenal kekhalifahan Usmaniah. Bagaimanapun informasi Eropa yang terpapar pada latar kedua novel ini mempertemukan dua kekuasaan itu dalam sebuah rentang waktu dan rentang geografi yang sama pada masanya.

Pertemuan Eropa yang Kristen dengan Usmaniah yang muslim juga muncul atau tergambar dalam novel The Historian (Elizabeth Kostova), meski sebetulnya novel ini mendeskripsikan biografi Vlad Tepes (1431—1476) dan mitos-mitos yang melingkupinya. Terlepas dari hal itu, pertemuan budaya Eropa yang Kristen dengan Istanbul yang muslim tercermin dalam sejumlah peristiwa pada novel karya penulis Amerika ini. Deskripsi yang menyangkut Vlad Tepes yang dikenal sebagai Drakula dalam sejumlah literatur merupakan deskripsi historis yang sangat langka, dan muncul dalam novel karya Kostova ini.

Seperti dalam sejumlah karya lainnya, novel Kostova ini pun menggambarkan lewat tokoh-tokoh novelnya kalau sultan-sultan asal Istanbul sebagai sultan yang tiran dan tidak demokratis. Tentu saja hal tersebut bukan hal yang asing bagi sejumlah penulis Barat (termasuk penulis novel seperti Kostova) yang mencitrakan Istanbul sebagai entitas muslim, entitas yang menjadi pihak yang berseberangan atau musuh bagi Eropa yang Kristen. Hal tersebut setidaknya tampak dalam kutipan novel The Historian berikut ini.

‘Beberapa orang berpendapat bagian itu tidak ditulis Shakespeare, tapi aku’— dengan penuh percaya diri ia menepuk pinggir meja—‘aku percaya bahwa gaya bahasanya, kalau dikutip dengan akurat, adalah gaya bahasa Shakespeare, dan bahwa kota itu adalah Istanbul, diberi nama alias Tashkani yang terdengar seperti nama dalam bahasa Turki.’ Ia membungkuk ke depan. ‘Aku juga berpendapat bahwa tiran yang didatangi hantu itu adalah Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel (Kostova, 2007:332).’

Dalam novel Angels & Demon, The Da Vinci Code (Dan Brown), dan Foucault’s Pendulum (Umberto Eco) terentang sebuah pertarungan antara pihak gereja dengan kelompok rahasia yang dianggap berperan penting dan perjalanan sejarah Eropa. Kelompok ini muncul dengan berbagai nama mulai dari Kabbala, Knight Templar, Priory of Sion, Illuminati, Freemasonry dan sejumlah nama lainnya. Informasi-informasi yang terdapat pada ketiga novel ini memang bersifat spekulatif. Akan tetapi, informasi-informasi dalam novel-novel inilah yang seringkali menjadi rujukan bagi kalangan penganut teori konspirasi sebagai sesuatu yang nyata adanya dan memang menjadi penentu arah peristiwa sejarah Eropa mulai dari revolusi di Perancis, di Italia, di Inggris, di Spanyol dan Portugal, hingga ke revolusi di Rusia.

Informasi yang terdapat dalam ketiga novel ini bersifat spekulatif artinya secara historis tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan sejumlah buku yang mengupas hal-hal tersebut, dan mengkategorikan dirinya bukan sebagai buku fiksi, malah dikategorikan sebagai fake history atau sejarah palsu. Bisa jadi, pemilihan pengisahan pertarungan pihak gereja dengan kelompok-kelompok tersebut melalui novel ini menjadi pilihan yang tepat mengingat karakteristik novel yang dianggap sebagai karya fiksi, yang tidak menuntut kebenaran faktual dalam pengisahannya.

Ketiga novel ini mengisahkan Eropa yang dalam perjalanan sejarah panjangnya dipenuhi dengan pertarungan antara pihak gereja dengan kelompok-kelompok rahasia semacam Freemasonry. Informasi yang termuat dalam novel ini sangat kaya dalam menggambarkan hal tersebut. Sejumlah peristiwa penting lainnya ditafsirkan kembali seperti anggapan kalau Yesus mati di tiang salib ditafsirkan kembali kalau Dia tidak mati setelah penyaliban. Dia malah menikahi Maria Magdalena dan memiliki keturunan yang nantinya menjadi penguasa di wilayah Perancis Selatan seperti terdapat dalam novel The Da Vinci Code. Dalam sejarah, Eropa mengenal dua kali Perang Salib. Pertama dengan pihak muslim di kawasan Yerusalem. Kedua dengan pihak Kathar (Kristen yang lebih memuja Maria Magdalena, yang berbeda dengan Kristen Roma) di wilayah Perancis Selatan. Inilah kekayaan yang ditampilkan dalam sejumlah novel semacam

Angels & Demon, The Da Vinci Code, dan Foucault’s Pendulum.

Angels & Demon dan The Da Vinci Code tidak ditulis oleh orang Eropa, tetapi oleh orang

Amerika Serikat. Dengan demikian, Dan Brown bisa jadi mengambil jarak terhadap latar yang dikisahkannya lewat kedua novel tersebut. Meski harus ditambahkan novel sekuel berikutnya,

The Lost Symbol, yang berlatar di wilayah Amerika Serikat sebetulnya masih melanjutkan sepak

terjang kelompok ini, kelompok yang dalam novel ketiga disebutkan dengan nama Freemasonry. Dalam novel ini tidak lagi tergambar pertarungan antara gereja dengan kelompok tersebut. Sementara dalam sejarah Eropa pertarungan mereka tampak tergambar dalam sejumlah peristiwa yang secara sporadis dalam novel-novel ini.

Latar novel Kitab Lupa dan Gelak Tawa (Milan Kundera) terjadi pada masa 1940-an hingga 1970-an dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Praha atau Cekoslowakia pada umumnya. Latar ini menjadi tipikal karena Praha atau Cekoslowakia pada masa itu adalah kota dan negara yang tipikal dikuasai oleh pihak komunis. Latar yang disajikan dalam novel ini bisa dikatakan mewakili Eropa Timur semasa partai komunis mulai mendominasi kehidupan di wilayah tersebut. Dalam sejumlah kisahnya, novel ini mencitrakan perkembangan Eropa pasca Perang Dunia yang mengantarkannya pada pertarungan dua blok utama pemenang perang, yakni Blok Kapitalis dan Blok Komunis yang kebanyakan terjadi di Eropa Timur.

Citra yang ditampilkan dalam novel ini merupakan deskripsi mutakhir manakala Eropa yang telah mengalami Perang Dunia itu akhirnya jatuh ke situasi yang tidak lebih baik ketika kekuasaan komunis mulai mencengkeram di sejumlah negara, termasuk salah satunya di negara Cekoslowakia, yang menjadi latar utama novel ini. Milan Kundera penulis novel Kitab Lupa dan

Gelak Tawa ini sendiri akhirnya menjadi pengarang exile, yang melarikan diri ke Perancis, wilayah

Novel Ikan Tanpa Salah (Alfred Birney) malah menampilkan tokoh Edu atau Eduart sebagai manusia yang mengalami dilema dengan masa lalunya, sebagai manusia Indo. Latarnya terjadi tentu saja setelah masa penjajahan selesai di sebuah kawasan negeri Belanda. Latar tempat novel ini merupakan latar yang tersempit jika dibandingkan dengan novel lainnya karena peristiwanya hanya terjadi pada sebuah keluarga Indo dengan rumah kenangan yang membawa ingatan Edu ke sejumlah peristiwa masa lalu, khususnya dengan bapaknya.

Gambaran dalam novel ini tentu saja mencitrakan sebuah lingkup yang kecil dari seorang yang mengalami dilema sebagai manusia Indo. Tentu saja peristiwa semacam ini terjadi setelah berakhirnya masa penjajahan atau masa poskolonial. Inilah gambaran Eropa (dalam konteks ini Belanda) sehabis masa penjajahan yang menyisakan orang-orang yang separuh Eropa dan separuh asing. Manusia-manusia Eropa yang tidak lagi mewakili entitas Barat tetapi terbelah karena juga mewakili entitas Timur, meski dalam kasus tokoh novel Ikan Tanpa Salah tidak mewakili keterbelahan agama Kristen dan Islam. Inilah citra sikap Eropa sekarang, yang pada satu sisi ingin menerima Islam dan Timur tetapi dalam di sisi lain seringkali menolaknya. Hal ini juga tercermin dalam kasus permintaan Turki (yang seringkali dianggap sebagai Timur yang Muslim) hingga kini belum diterima untuk menjadi anggota Masyarakat Eropa (sebagai Barat yang Kristen).

Pluralisme (dan juga demokrasi) yang seringkali didengungkan Barat (Eropa) dalam kasus semacam ini seringkali menjadi bumerang karena Eropa dalam kasus-kasus tertentu malah tidak bersikap pluralistik. Lalu bagaimana novel-novel berlatar Eropa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran pluralisme? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kajian lapangan guna mengetahui tingkat pemahaman pluralisme, khususnya mahasiswa Indonesia, terhadap Eropa. Juga suatu model pembelajarannya dalam menerapkan hal tersebut. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah persoalan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari novel-novel yang dikaji terdapat sejumlah novel yang mengambil latar Eropa pada penggal waktu sejarah tertentu, khususnya pada masa abad pertengahan. The Name of The Rose (Umberto Eco) mengambil latar Eropa pada bulan November 1327 di sebuah Biara Benekdiktin yang terdapat di Italia Utara. Baudolino (Umberto Eco) juga serupa dengan mengambil latar Eropa pada masa pemerintahan Raja Frederick II yang hidup pada 1194—1250 dan memerintah Romawi. Secara geografis, latar yang ditampilkan dalam novel ini cukup luas, tidak hanya terfokus

pada kota-kota Italia seperti Roma, Milan, Venesia, atau Allesandria saja tetapi juga ke Paris (Perancis), Yunani, Istanbul, Yerusalem, bahkan hingga ke wilayah sebelah timur Turki.

Hal serupa juga terdapat pada novel Namaku Merah Kirmizi (Orhan Pamuk). Latar novel ini terjadi pada masa sekitar akhir abad ke-16. Persisnya peristiwa utama dalam novel ini berlangsung di kawasan Istanbul ketika kekaisaran atau kekhalifahan Usmaniah atau Ottoman diperintah oleh Sultan Murad III yang hidup pada 1574—1595. Meskipun kejadian utamanya berlangsung di kota Istanbul, Turki, cerita yang terjalin dalam novel ini juga meluas ke wilayah-wilayah lain di Eropa kala itu seperti Venesia, Italia. Novel Namaku Merah Kirmizi juga memiliki kesamaan dengan novel Baudolino karena keduanya sama-sama berkutat pada kehidupan istana negara. Namaku Merah Kirmizi berkutat pada kehidupan kekhalifahan Usmaniah sedangkan

Baudolino berkutat pada kehidupan kekaisaran Romawi.

Kedua, terdapat beberapa novel yang mengisahkan latar Eropa secara flash back. Artinya, rentang kesejarahan Eropa dikisahkan sebagai penjabaran atau semacam kisah berbingkai tetapi alur utamanya berawal dari periode masa kini kemudian merentang ke masa lalu. Hal semacam ini terdapat dalam novel-novel The Historian (Elizabeth Kostova), Angels & Demons, The Da Vinci

Code (Dan Brown), dan Foucault’s Pendulum (Umberto Eco).

The Historian diawali pada penemuan sebuah buku misterius oleh seorang gadis pada

tahun sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat. Kisahnya kemudian merentang pada berbagai peristiwa historis di Eropa. Kisah novel ini terkait dengan kehidupan seorang Vlad Tepes yang hidup pada 1431—1476, tokoh yang dianggap oleh Eropa sebagai penentang Istanbul atau kekhalifahan Usmaniah. Tokoh inilah yang kemudian dikenal sebagai Dracula, tokoh nyata yang penuh dengan misteri dan kontroversi termasuk kematiannya.

Angels & Demons dan The Da Vinci Code adalah novel sekuel (kelanjutan) dengan tokoh

utamanya seorang dosen simbologi asal Universitas Harvard, Amerika Serikat bernama Robert Langdon. Sepertinya kedua novel karya Dan Brown ini mengambil pola cerita yang sama. Ada sebuah kematian misterius, kemudian Langdon mengurai teka-teki kematian tersebut tetapi malah menemukan sejumlah misteri besar yang sebetulnya sangat berpengaruh pada perjalanan sejarah Eropa (bahkan dunia). Dalam Angels & Demons, Langdon mengungkap kematian seorang ilmuwan yang juga seorang rahib dan akhirnya mengungkap berbagai persoalan gereja (Katolik) dengan pihak illuminati. Sementara dalam The Da Vinci Code, awalnya Langdon menemukan kurator museum yang sebetulnya tokoh Biarawan Sion yang tewas dibunuh dan berlanjut pada pengungkapan pertarungan antara pihak gereja dengan kelompok Priory of Sion. Tentu saja dengan sejumlah informasi historis lainnya yang menjadi perdebatan menarik.

Hal serupa juga terjadi pada novel Foucault’s Pendulum yang latar utamanya terjadi pada sekitar tahun 1970-an di Milan, Italia. Akan tetapi kisahnya merentang pada durasi waktu dan wilayah yang hampir meliputi wilayah Eropa. Novel ini relatif kompleks dari segi teknik penceritaannya dengan sederet informasi historis yang disuguhkan meskipun informasi tersebut secara tidak langsung memiliki kesamaan dengan kedua novel Dan Brown. Dalam novel ini Eco mengangkat sejarah pertarungan antara pihak gereja dengan Knight Templar, kelompok yang seringkali ditengarai identik dengan Priory of Sion, Illuminati, Freemasonry, atau sejumlah nama sejenis lainnya.

Ketiga, ada sejumlah novel yang mengisahkan peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya dalam tempat, waktu, dan kelompok sosial yang lebih terbatas, khususnya terkait dengan masa kini. Latar Kitab Lupa dan Gelak Tawa (Milan Kundera) terjadi pada masa 1940-an hingga 1970-an dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Praha atau Cekoslowakia pada umumnya. Latar ini menjadi tipikal karena Praha atau Cekoslowakia pada masa itu adalah kota dan negara yang tipikal dikuasai oleh pihak komunis. Latar yang disajikan dalam novel ini bisa dikatakan mewakili Eropa Timur semasa partai komunis mulai mendominasi kehidupan di wilayah tersebut.

Novel Ikan Tanpa Salah (Alfred Birney) malah menampilkan tokoh Edu atau Eduart sebagai manusia yang mengalami dilema dengan masa lalunya, sebagai manusia Indo. Latarnya terjadi tentu saja setelah masa penjajahan selesai di sebuah kawasan negeri Belanda. Latar tempat novel ini merupakan latar yang tersempit jika dibandingkan dengan novel lainnya karena peristiwanya hanya terjadi pada sebuah keluarga Indo dengan rumah kenangan yang membawa ingatan Edu ke sejumlah peristiwa masa lalu, khususnya dengan bapaknya.

Keempat, latar Eropa (yang ditampilkan lewat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial) pada novel-novel ini merupakan refleksi kehidupan Eropa dengan segala kehidupannya. Tentu saja tidak persis dan menyeluruh. Masing-masing menggunakan porsi dan engle yang berbeda dalam mendeskripsikan Eropa. Gambaran ini menjadi penuh warna dan tidak terkesan dogmatis. Kelebihan karya sastra dalam mendeskripkan latar peristiwa menjadi suatu kelebihan bagi pembaca guna mendalami atau mengenal sebuah kawasan dengan lebih menyenangkan.

Bagi pembaca Indonesia, novel-novel tersebut bisa menjadi pemerkaya dalam mengenal atau mempelajari Eropa dengan lebih menyenangkan. Dengan membaca karya-karya novel semacam ini pembaca Indonesia bisa lebih mengenal Eropa. Hal ini bisa menjadi suatu pertautan dalam mengartikan Eropa, memandang Eropa. Pengenalan semacam ini bisa menjadi pembuka wawasan terhadap Eropa yang sesungguhnya, bukan berdasarkan stereotype yang selama ini diperkenalkan. Dalam proses pembacaan seseorang akan mengalami transformasi pemikiran,

termasuk dalam memandang Eropa, memandang sejarah Eropa, memandang geografi Eropa, bahkan status sosial atau kultur Eropa pada umumnya.

Pengenalan itu akan membuka wawasan yang lebih baik yang kemudian diharapkan akan membuka penerimaan terhadap pihak lain dan diharapka lebih toleran terhadap pihak lain, dalam hal ini Eropa. Inilah yang kemudian memunculkan sikap pluralisme, khususnya kepada Eropa.

Saran/Diskusi

Ada dua hal yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini. Pertama, pembacaan terhadap karya-karya sastra yang menampilkan latar Eropa diharapkan bisa menjadi media dan wahana yang dapat memunculkan pengenalan dan pemahaman yang lebih baik terhadap Eropa. Dengan membaca novel-novel semacam ini, pengetahuan dan wawasan pembaca Indonesia terhadap Eropa akan menjadi lebih baik. Hal ini tentu saja sejalan dengan pengembangan sikap pluralism terhadap pihak lain, dalam hal ini Eropa. Di kemudian hari, hal semacam ini bisa dikembangkan untuk aspek yang lebih luas, tidak hanya terhadap Eropa tetapi juga terhadap entitas liyan yang lain.

Kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji tentang berbagai resepsi atau tanggapan media massa cetak Indonesia terhadap novel-novel berlatar Eropa tersebut. Selain itu juga perlu dijajagi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa Indonesia terhadap Eropa berdasarkan instrumen yang telah dirancang pada tahun pertama. Kemudian dilanjutkan dengan merancang model dan modul pembelajarannya yang terkait dengan pengetahuan tentang Eropa lewat novel-novel ini sebagai pengayaan pembelajaran dalam rangka menumbuhkan sikap pluralism, khususnya terhadap budaya Eropa.

Catatan:

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian Strategis Nasional (Stratnas) tahun 2012 yang berjudul “Resepsi Novel-novel Mutakhir Berlatar Eropa dan Implementasinya dalam Pembelajaran Pluralisme” yang diketuai oleh Dian Swandayani dengan anggota peneliti Iman Santoso, Ari Nurhayati, dan Nurhadi.

DAFTAR PUSTAKA

Birney, Alfred. 2004. De Onschuld van Een Vis, Ikan Tanpa Salah (terjemahan Widjajanti Dharmowijono). Yogyakarta: Galang Press.

Brown, Dan. 2005. Angels & Demons, Malaikat & Ibis (terjemahan Isma B. Koesalamwardi). Jakarta: Serambi.

Brown, Dan. 2010. The Lost Symbol (terjemahan Ingrid Dwijani Nimpoeno). Yogyakarta: Bentang Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. 2003. Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations, Membongkar

Politik Amerika di Pentas Dunia. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Crystal, Elle. 2005. “Priory of Sion,” www.crystalinks.com, diakses 15 April 2005.

Eco, Umberto. 2004. The Name of the Rose (terjemahan Ani Suparyati dan Sobar Hartini). Yogyakarta: Jalasutra.

Eco, Umberto. 2006. Baudolino (terjemahan Nin Bakdi Soemanto). Yogyakarta: Bentang. Eco, Umberto. 2010. Foucault’s Pendulum (terjemahan Nin Bakdi Soemanto). Yogyakarta:

Bentang.

Freely, John. 2012. Istanbul Kota Kekaisaran (Terjemahan Fahmy Yamani). Jakarta: Alvabet. Gandhi, Leela. 2001. Teori Poskolonial, Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat. Yogyakarta: Qalam.

Http://En.Wikipedia.org/wiki/Dan_Brown, diakses pada 27 Maret 2009. Http://En.wikipedia.org/wiki/kabbalah, diakses pada 1 Desember 2012 Http://En.wikipedia.org/wiki/Milan_kundera, diakses pada 1 Desember 2012 Http://En.wikipedia.org/wiki/orhan_pamuk, diakses pada 30 November 2012 Http://Id.wikipedia.org/wiki/Dan_Brown, diakses pada 27 Maret 2009. Http://Id.wikipedia.org/wiki/vlad_tepes, diakses pada 20 November 2012.

Kostova, Elizabeth. 2007. The Historian, Sang Sejarawan (terjemahan Andang H Soetopo). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kundera, Milan. 2000. The Book of Laughter and Forgetting, Kitab Lupa dan Gelak Tawa (terjemahan Marfaizon Pangai). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Pamuk, Orhan. 2006. My Name is Red, Namaku Merah Kirmizi (terjemahan Atta Verin). Jakarta: Serambi.

Said, Edward W. 1994. Orientalisme, (terjemahan Asep Hikmat). Bandung: Penerbit Pustaka. Said, Edward W. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan, Membongkar Mitos Hegemoni Barat,

(terjemahan Rahmani Astuti). Bandung: Mizan.

Said, Edward W. 2002. Covering Islam, Bias Liputan Barat atas Dunia Islam, (terjemahan A. Asnawi dan Supriyanto Abdullah). Yogyakarta: Ikon Teralitera.

Sumardjo, Jakob. 1992. Lintasan Sastra Indonesia Modern 1. Bandung: Citra Aditya Bakti Toffler, Alvin. 1992. Pergeseran Kekuasaan: Pengetahuan, Kekayaan, dan Kekerasan di