Večjezičnost pri pouku nemščine kot tujega jezika - primerjava starejšega in novejšega učbenika

Teks penuh

(2)

(3) UNIVERSITÄT MARIBOR PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Abteilung für Germanistik. Diplomarbeit. Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht – ein Vergleich eines älteren und eines neueren Lehrwerks. Mentorin: Doz. Dr. Brigita Kacjan. Kandidatin: Andreja Čuš. Maribor, 2016.

(4) UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za germanistiko. Diplomsko delo. Večjezičnost pri pouku nemščine kot tujega jezika primerjava starejšega in novejšega učbenika. Mentorica: doc. dr. Brigita Kacjan. Kandidatka: Andreja Čuš. Maribor, 2016.

(5) Lektorica: Petra Oblak, profesorica angleškega in slovenskega jezika.

(6) ZAHVALA. Posebna zahvala gre moji mentorici doc. dr. Brigiti Kacjan za vso strokovno pomoč in podporo pri izdelavi diplomske naloge. Zahvala gre tudi moji celotni družini, ki je verjela vame, da mi bo enkrat le uspelo. Iskrena hvala!.

(7) Koroška cesta 160 2000 Maribor, Slovenija. IZJAVA. Podpisana Andreja Čuš, rojena 9. 10. 1979, študent-ka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, študijski program Nemški jezik s književnostjo, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht – ein Vergleich eines älteren und eines neueren Lehrwerks pri mentorici doc. dr. Brigiti Kacjan, avtorsko delo. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev.. Kraj, Maribor. Datum, september 2016. _________________________________ (podpis študenta-ke). www.ff.um.si | [email protected] | t +386 2 22 93 840 | f +386 2 22 93 625 | trr: SI56 0110 0600 0020 393 | id ddv: SI71674705.

(8) POVZETEK. Diplomsko delo Večjezičnost pri pouku nemščine kot tujega jezika - primerjava starejšega in novejšega učbenika je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del predstavlja na začetku sam pojem večjezičnosti in argumente za in proti temu pri pouku nemščine kot tujega jezika. Sledi sama predstavitev starejšega (Komm bitte! 1, 2 in 3) in novejšega (Ich und Deutsch 1, 2 in 3) učbenika glede na sledeče točke: slovnica, besedišče, komunikacija in aspekti večjezičnosti. Na podlagi vsega predstavljenega je v empiričnem delu izvedena primerjava obeh učbenikov nemščine kot tujega jezika. S primerjavo so potrjene tudi določene hipoteze, ki so na začetku diplomskega dela tudi predstavljene. KLJUČNE BESEDE: večjezičnost, nemščina kot tuji jezik, Komm bitte!, Ich und Deutsch..

(9) ZUSAMMENFASSUNG Die Diplomarbeit Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht – ein Vergleich eines älteren und eines neueren Lehrwerks besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. In dem theoretischen Teil wird zu Beginn der Begriff der Mehrsprachigkeit und die Argumente dafür und dagegen beim Unterricht Deutsch als Fremdsprache vorgestellt. Es folgt dann eine Präsentation eines älteren Lehrwerks (Komm bitte 1, 2 und 3!) und eines neueren (Ich und Deutsch 1, 2 und 3) aufgrund der folgenden Punkten: Grammatik, Wortschatz und Kommunikation und Aspekte der Mehrsprachigkeit. Aufgrund des Vorgestellten wird im empirischen Teil ein Vergleich der beiden Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache gemacht. Mit dem Vergleich werden auch bestimmte Hypothesen bestätigt, die ebenfalls zu Beginn der Arbeit vorgestellt werden. SCHLÜSSELWÖRTER: Mehrsprachigkeit, Deutsch als Fremdsprache, Komm bitte!, Ich und Deutsch..

(10) INHALTSVERZEICHNIS. 1 EINLEITUNG .......................................................................................................1 2 THEORETISCHER TEIL....................................................................................2 2.1 Mehrsprachigkeit ............................................................................................2 2.2 Argumente für und gegen die Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht .............3 2.3 DaF-Unterricht in den Grundschulen in Slowenien und seine Entwicklung .5 2.4 Fertigkeiten (Leseverstehen, Hörverstehen, Kommunikation) ......................6 3 VORSTELLUNG DER LEHRWERKE ...............................................................9 3.1 Komm bitte! 1, 2 und 3 ..................................................................................9 3.1.1 Grammatik .................................................................................................10 3.1.2 Wortschatz .................................................................................................12 3.1.3 Kommunikation .........................................................................................16 3.1.4 Aspekte der Mehrsprachigkeit ...................................................................17 3.2 Ich und Deutsch 1, 2 und 3 ...........................................................................18 3.2.1 Grammatik .................................................................................................20 3.2.2 Wortschatz .................................................................................................22 3.2.3 Kommunikation .........................................................................................24 3.2.4 Aspekte der Mehrsprachigkeit ...................................................................27 3.3 Zusammenfassung ........................................................................................32 4 EMPIRISCHER TEIL........................................................................................33 4.1 Vergleich der Lehrwerke .............................................................................34 4.2 Analyse und Interpretation ..........................................................................46 5 SCHLUSSWORT ..............................................................................................49 6 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................50.

(11) ABBILDUNGSSVERZEICHNIS Abbildung 1 ..............................................................................................................9 Abbildung 2 ............................................................................................................10 Abbildung 3 ............................................................................................................11 Abbildung 4 ............................................................................................................13 Abbildung 5 ............................................................................................................14 Abbildung 6 ............................................................................................................17 Abbildung 7 ............................................................................................................18 Abbildung 8 ............................................................................................................19 Abbildung 9 ............................................................................................................21 Abbildung 10 ..........................................................................................................22 Abbildung 11 ..........................................................................................................23 Abbildung 12 ..........................................................................................................24 Abbildung 13 ..........................................................................................................26 Abbildung 14 ..........................................................................................................28 Abbildung 15 ..........................................................................................................29 Abbildung 16 ..........................................................................................................30 Abbildung 17 ..........................................................................................................31 Abbildung 18 ..........................................................................................................36 Abbildung 19 ..........................................................................................................38 Abbildung 20 ..........................................................................................................41 Abbildung 21 ..........................................................................................................42 Abbildung 22 ..........................................................................................................43 Abbildung 23 ..........................................................................................................44 Abbildung 24 ..........................................................................................................45. TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1 Grammatik im Lehrwerk Komm bitte! ..................................................35 Tabelle 2 Grammatik im Lehrwerk Ich und Deutsch.............................................35 Tabelle 3 Wortschatz im Lehrwerk Komm bitte! .................................................39 Tabelle 4 Wortschatz im Lehrwerk Ich und Deutsch............................................40.

(12) 1 EINLEITUNG „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ (Wilhelm von Humboldt) Fremdsprachen zu lernen ist eine Notwendigkeit in dieser Zeit, wo man verschiedene Möglichkeiten nach einem besseren Leben sucht, wie z. B. eine Arbeit und auch die gewünschte Ausbildung. Wir wissen ja, dass Englisch als die erste Fremdsprache in der Welt herrscht, aber dann folgt gleich die deutsche Sprache. Auch in den Schulen in Slowenien ist das Deutschlernen und allgemein das Fremdsprachenlernen ein wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Das Thema der Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht weckte bei mir das Interesse schon bei meiner Arbeit in einer Sprachschule. Die Lehrer benutzen bei dem Unterricht verschiedene Lehrwerke und man hat wirklich eine große Auswahl an Büchern, die einem beim Lehren helfen. Dies war auch der Grund, dass ich mich für das Thema Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht – ein Vergleich eines älteren und eines neueren Lehrwerks entschied, da ich genauer analysieren und vergleichen wollte, ob und in welcher Form die Mehrsprachigkeit berücksichtigt und thematisiert wird. Es werden 2 verschiedene Lehrwerke verglichen, wo herausgefunden werden soll, wie die Kinder früher in der Grundschule die deutsche Sprache gelernt haben und wie es heute aussieht. Anhand eines neueren Lehrwerks soll nachgeprüft werden, ob die Lehrwerke für den Deutschunterricht heute besser sind als früher, und warum das so (nicht) ist. In dieser Diplomarbeit mit dem Titel „Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht – ein Vergleich eines älteren und eines neueren Lehrwerks“ wird im theoretischen Teil zunächst untersucht, was überhaupt die Mehrsprachigkeit ist, was die Argumente für und gegen die Mehrsprachigkeit sind und wie sich der DaF-Unterricht in den Grundschulen in Slowenien entwickelt hat und in welchem Ausmaß die Mehrsprachigkeit vorhanden ist. Die Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen und Kommunikation werden auch als wichtige Aspekte für die Analyse dienen. Im 1.

(13) Weiteren werden die Lehrwerke Komm bitte! 1, 2 und 3 und Ich und Deutsch 1, 2 und 3 nach den Punkten Grammatik, Wortschatz, Kommunikation und Aspekte der Mehrsprachigkeit vorgestellt. Damit wird auch der theoretische Teil abgerundet. Im empirischen Teil werden die zwei Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache verglichen und am Ende folgt noch die Analyse und Interpretation der gesammelten Daten.. 2 THEORETISCHER TEIL 2.1 Mehrsprachigkeit „Die. Mehrsprachigkeitsdidaktik. ist. keine. neue. „Lehrmethode“. des. Fremdsprachenlehrens und -erlernens, sondern sie versteht sich als eine Weiterentwicklung und Profilierung des mittlerweile weltweit etablierten Kommunikativen Ansatzes. MSD entwickelt sich in vielsprachigen (multilingualen) Gemeinschaften (Welt; Europa; einzelne Länder wie z.B. Canada, Schweiz, Deutschland) als didaktisches Konzept des individuellen (plurilingualen) Erlernens von Sprachen im Rahmen des gesteuerten, institutionellen Lehrens. Deutsch als Fremdsprache bezieht sich im vorliegenden Text auf das Lehren und Erlernen des Deutschen außerhalb des deutschsprachigen Raums, also sozusagen‚ „jenseits der Grenze“(der politischen, sprachlichen, kulturellen Grenze). Deutsch als Zweitsprache dagegen bezieht sich auf das Lehren und Erlernen des Deutschen innerhalb einer fest umrissenen sozialen Gemeinschaft, deren Mehrheitssprache Deutsch ist.“ (Neuner et. al. 2009:1) Diese Aussage gilt als die Definition, was eigentlich Mehrsprachigkeit ist und welche Bedeutung sie für das Lernen der Fremdsprachen hat. Wir wissen ja, dass es die Empfehlung des Weißbuches zur allgemeinen und beruflichen Bildung ist, neben der Muttersprache zwei weitere Fremdsprachen zu lernen (vgl. Weißbuch, 1995). Es wäre wirklich ideal, wenn man eine Nachbar-/Minderheitensprache und eine überregionale Verständigungssprache lernen würde, so meint auch Hufeisen in ihrem Projekt „Sprachen ohne Grenzen“ (vgl. Hufeisen, 2016).. 2.

(14) Immer mehr Länder, wie Hufeisen auch feststellt, (sofern sie mehr als eine Fremdsprache überhaupt im Curriculum hatten) gehen dazu über, Englisch als erste – obligatorische – Fremdsprache anzubieten und weitere Fremdsprachen oft in den Wahlpflicht- oder gar Wahlbereich zu verlegen (jüngstes Beispiel Norwegen, vgl. Laereplanverket 2006). Und eine solche Situation gibt es auch an den slowenischen Gesamtschulen. Aus dem Jahr 2001 stammt ein Lehrplan für Deutsch als zweite Fremdsprache als Pflichtwahlfach und dieser Plan sieht die deutsche Sprache als zweite Fremdsprache ab der siebten Klasse vor (vgl. UN za izbirni predmet nemščina, 2001). „Es gilt, Deutsch als eine attraktive zweite oder weitere Fremdsprache anzubieten, und. das. Konzept. der. mehrsprachigen. Sprachhandlungskompetenz. gesellschaftsfähig zu machen: Man muss Deutsch nicht in allen Bereichen beherrschen, sondern in denen, die man für bestimmte Situationen, Sachverhalte und Gesprächspartner benötigt (Domänenspezifik). Das nimmt dem Lernaufwand angesichts des als mutmaßlich schwierig zu erlernenden Deutschen vielfach den Schrecken“ (Hufeisen, 2016).. 2.2 Argumente für und gegen die Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht Fremdsprachenlernen wird von den Autoren des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens als lebenslanger Prozess begriffen, was es auch wirklich ist, das auf entscheidende Art durch sprachliches Vorwissen und Erfahrungen mit der Aneignung von Sprachen geprägt wird. Damit geht einher, dass das zu erreichende sprachliche Niveau bewusst offen gehalten wird, denn „Mehrsprachigkeit ist eine personale Qualität, die von jeder Person anders verwirklicht wird“ (Christ 2002: 9). Wenn wir aber von dem DaF-Unterricht sprechen, da soll die Mehrsprachigkeit nach der Formel „M+2“ (Muttersprache + 2 Fremdsprachen) genauer bestimmt werden. „Echte“ Mehrsprachigkeit setzt damit erst mit dem Lernen einer zweiten Fremdsprache ein und unterscheidet sich somit nicht nur in quantitativer, sondern vor allem in qualitativer Hinsicht von Formen der Zweisprachigkeit. Denn während bei Letzterem die Gefahr besteht, dass fremdsprachliche und fremdkulturelle Erfahrungen auf eine „US vs. THEM opposition“ (Doyé 2008: 149) reduziert 3.

(15) werden, nimmt man an, dass das Hinzukommen einer weiteren Sprache zu einer Differenzierung dieser Einschätzung beiträgt und eine Distanzierung und Relativierung des Phänomens Fremdsprache bewirken kann (vgl. Christ 1991: 25). In der Diplomarbeit werden also diese zwei Fragen beantwortet: Kommt auch in den deutschen Lehrwerken in den Grundschulen die Mehrsprachigkeit vor? Wie sah die Arbeit mit einem Lehrwerk früher aus und wie heute? Die Argumente für die Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht sind folgende: -. Die Kinder lernen leichter eine Fremdsprache, wenn man ihnen Beispiele in der Muttersprache oder schon erworbener Fremdsprache gibt und dass ist heute in den neueren Lehrwerken sehr oft vorhanden, sogar in größeren Ausmaße vertreten als in älteren.. -. Krumm (2002:3) stellt in seinem Vorschlag für das Fremdsprachenlernen ein Model vor, das sehr interessant ist. Für die Entwicklung der europäischen Mehrsprachigkeit schlägt er das Sprachmodel 1+3 vor: Muttersprache + - Nachbarsprache (in unserem Fall sind das 4 Sprachen: Kroatisch, Italienisch, Ungarisch und Deutsch) als erste Fremdsprache (mit 5 Jahren) + - Gesprochene Sprache, am meisten Englisch (mit 8 Jahren) + - dritte Fremdsprache (mit 12 Jahren).. Wenn man also dieses Model nach Slowenien bringen wollt, gäbe es schon ein Problem bei der Nachbarsprache, weil es vier 4 Möglichkeiten gibt. Zwar gab es bis in die neunziger Jahre Serbokroatisch als Pflichtfach in der 5. Klasse der Grundschule, doch das ist noch auf das Bestehen Jugoslawiens zurückzuführen. Die dritte Fremdsprache würde nach Krumms Model mit 12 Jahren eingeführt, das bedeutet, dass unsere Schüler dann in der 7. Klasse die dritte Fremdsprache lernen würden.. 4.

(16) 2.3 DaF-Unterricht in den Grundschulen in Slowenien und seine Entwicklung Im Jahr 2011 haben in Slowenien 93 % der Personen im Alter von 18-69 mindestens eine Fremdsprache gesprochen, unter ihnen waren es 15 %, die eine Fremdsprache gesprochen haben, 32 % zwei Fremdsprachen und 45 % drei oder mehr Fremdsprachen (vgl. Statistični urad RS, 2012). Aus folgenden Daten ist ersichtlich, dass die Folge des Schulsystems in Slowenien ist, dass nach der Ausbildung die meisten Leute nur eine Fremdsprache beherrschen. Auch in Slowenien legt man viel Wert auf die sprachliche Ausbildung und zwar schon in frühen Jahren. Viele Kindergärten bieten einen Fremdsprachenkurs als zusätzliche Tätigkeit an und die Kinder haben dann sehr früh schon Kontakt mit einer Fremdsprache. Die erste Fremdsprache hat man früher in Slowenien erst in der 5. Klasse zu lernen begonnen. In der Zeit der Trennung Sloweniens von Jugoslawien wurde der Spracherwerb in die 4. Klasse verschoben. Der Fremdsprachenerwerb einer zweiten Fremdsprache war also in dieser Zeit nur in privaten Schulen möglich oder auch in verschiedenen Kursen. Die verpflichtende zweite Fremdsprache gab es dann aber später im Gymnasium oder in einer Berufsschule. Die Eltern, die also für ihre Kinder Fremdsprachenunterricht wollten, mussten dafür aber zusätzlich Geld ausgeben. Man weiß ja auch nicht, was für einen Erfolg dieses Erlernen der zweiten Fremdsprache auch brachte. Tatsache ist, dass das Englische in den meisten Fällen in den Grundschulen in Slowenien als erste Fremdsprache angeboten. wird. Doch wegen der. geographischen Nähe zu Österreich hat die deutsche Sprache eine besondere Stellung nicht nur im Bereich der Geschäfte, sondern auch im Bereich der Ausbildung. Sehr viele Arbeitslose, nicht nur an der Grenze zu Österreich, sondern aus ganz Slowenien, suchen ihre Möglichkeit einer besseren Arbeitsstelle und wünschen sich auch ein besseres Leben.. 5.

(17) Wenn man sich das slowenische Schulsystem ansieht, kann man sehen, dass der größte Anteil der ersten Fremdsprache der Fremdsprache Englisch zugeteilt wird und die zweite Fremdsprache, die deutsche Sprache, steht sehr im Hintergrund, teilweise auch deswegen, weil sie als Wahlfach angeboten wird. In der Zukunft wird sich das und muss sich das auch ändern, aber dieser Prozess läuft in Slowenien leider ein wenig zu langsam. Für den DaF-Unterricht gibt es verschiedene Lehrwerke, die müssen seitens einer Kommission für den Unterricht in einem Zulassungsverfahren erlaubt werden. Die Schulen haben hier aber die Möglichkeit für ein bestimmtes Fach unter der zugelassen Lehrwerken zu wählen.. 2.4 Fertigkeiten (Leseverstehen, Hörverstehen, Kommunikation) Das übergreifende Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist die Beherrschung der vier Fertigkeiten. Zu diesen zählen: Hörverstehen (HV), Sprechen (Sp), Leseverstehen (LV) und Schreiben (Sch). Unterschiedliche Faktoren haben Einfluss auf den Grad der Entwicklung der Fertigkeiten z. B. die Bedürfnisse der Schüler, das Ziel des Lernens usw. Innerhalb der Unterrichtsmethoden werden auch in unserem Schulsystem die Teilfertigkeiten mehr oder weniger behandelt. Im Unterricht kommen die Sprachfertigkeiten entweder allein oder kombiniert vor. Unter Hörverstehen „wird die rezeptive Fähigkeit, einen gesprochenen Text der Zielsprache (möglichst in vielen Einzelheiten) zu verstehen” (Marciniak, 2008) verstanden. Marciniak erweitert noch die Definition des Hörverständnisses. Nach ihr bedeutet dies einen „Teil eines Kommunikationsereignisses, bei dem der Hörer dialogische oder monologische Texte erfasst, dekodiert speichert und verarbeitet” (Marciniak, 2008).. 6.

(18) Beim Hörverstehen handelt es sich um eine sehr wichtige Fertigkeit. Ohne sie ist es nicht möglich, dem gesprochenen Texten Bedeutung zu entnehmen. Außerdem ist das Hörverständnis die Basis für das Sprechen (Fremdsprache Deutsch). Der Vorgang des Hörverstehens wird durch unterschiedliche Faktoren bestimmt. Seitens des Sprechenden können das z. B. Gestik, Mimik, Aussprache, Aufbau der Äußerung, Sprechabsicht sein (vgl. Marciniak, 2008). Den Hörenden beeinflussen z. B. Erwartungen, Hörstil, Gedächtnisleistung, Voraussetzungen im Sprachlichen und im Vorwissen. Leseverstehen bedeutet mehr als grafische Zeichen zu sehen. Viel wichtiger ist es, die Bedeutung der gelesenen Zeichen zu verstehen und in der Sprache zu verwenden. Im Fremdsprachenunterricht wird verstehendes Lesen als Fähigkeit verstanden, aus einem Text Einzelinformationen zu entnehmen (Marciniak, 2008). Im Fremdsprachenunterricht kommen zwei Formen des Leseverstehens vor: • stilles Lesen • lautes Lesen Stilles Lesen wird als Zielfertigkeit bezeichnet, die der Eigeninformation dient. Lautes Lesen, auch Mittlertätigkeit genannt, dient der Fremdinformation. Beim Leseverstehen müssen folgende Analyseebenen gleichzeitig aktiviert werden: • die Wortebene, • die Satzebene, • die Textebene, • die Ebene der kulturellen Zeichen. „Sprechen ist eine Tätigkeit, die nach einer Phase der Rezeption von Lauten zur Produktion von sinnvollen Lautkombination führt” (Jung, Lothar, 2001). Ein hohes Niveau der Fertigkeit Sprechen ist sehr schwierig zu erreichen. Beim realen Sprechen sind alle Fähigkeiten des Lernenden aktiviert. Gleichzeitig muss er das Gesagte verstehen und interpretieren und schließlich selbst die Sprache produzieren. Diesen Vorgang ergänzen die nonverbale Elemente wie: Intonation,. 7.

(19) Modulation der Stimme, Gesichtsausdruck, Gestik, Rhythmus, Lautstärke und Kontext. Im Gegensatz zum Schreiben bietet Sprechen andere Möglichkeiten an. Bei der mündlichen Kommunikation ist die Verwendung von einfacherer Strukturen und halbfertigen Aussagen möglich. Gesprochene Texte können leicht abgewandelt und uminterpretiert werden. Sprechen im Fremdsprachenunterricht funktioniert in drei Formen: 1. Nachsprechen, 2. reproduzierendes Sprechen, 3. freies Sprechen (vgl. Kast, Bernd, 1999). Moderne Lehrwerke sollten bereits viele Anlässe zum Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben beinhalten, doch hier stellt sich die Frage, ob es wirklich so ist. Die Lehrer können diese mit selbst entwickelten oder aus anderen Lehrwerken entnommenen Übungen ergänzen und sie haben auch viel Auswahl im Internet und so können sie die Lehrstunde den Schülern nahe bringen. Beim idealen Unterricht werden „die vier Fertigkeiten nicht isoliert, sondern in Verbindung miteinander geübt. So kann man zum Beispiel einen Dialog auf CD hören, anschließend das Transkript lesen (Einzelarbeit), mit einem Partner oder im Plenum darüber sprechen und schließlich den Dialog weiterschreiben“ (Kato, 2015) „Die vier Grundfertigkeiten können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden: Einerseits werden sie in produktive sowie rezeptive Fertigkeiten differenziert und anderseits hinsichtlich des Mediums (akustisch vs. graphisch) unterschieden. Überdies werden Mündlichkeit und Schriftlichkeit einander gegenübergestellt, wobei im Mündlichen die Kommunikation direkt und im Schriftlichen. indirekt. erfolgt.. Und. schließlich. ist. der. Zeitpunkt. der. Kommunikation, der entweder zeitgleich oder zeitlich versetzt sein kann, ein Kriterium für die Einteilung der vier Fertigkeiten“ (Faistauer 2001, 865).. 8.

(20) 3 VORSTELLUNG DER LEHRWERKE 3.1 Komm bitte! 1, 2 und 3 Das Lehrwerk Komm bitte! 1, 2 und 3 (Abbildung 1) ist ein älteres Lehrwerk, es besteht aus drei Büchern und ist aus den Jahren 1975, 1986 und 1988. Sehr interessant ist, dass die ersten zwei Schulbücher überhaupt kein Inhaltsverzeichnis auf den ersten Seite haben, wie es üblich ist, so das man das Buch durchblättern muss, um die verschieden Themen zu finden und überhaupt einen Einblick in das Buch zu bekommen.. Abbildung 1. Band 3 hat dann am Anfang ein Inhaltsverzeichnis (Abbildung 2), das in 6 Lektionen geteilt ist und jede Lektion besteht aus 6 Themen (A-F), die in jeder Lektion gleich sind: A Neue Wörter und Sätze lernen B Neue Texte hören C Wörter und Sätze üben D Freies Sprechen üben E Szenen vorspielen. 9.

(21) F Etwas über Deutschland erfahren. Abbildung 2. „Die unterschiedlichen methodischen Ansätze haben natürlich auch die Lehrwerke geprägt, die seit Mitte der siebziger Jahre für Deutsch als Fremdsprache entstanden sind. „Komm bitte“ ist bereits ein kommunikatives Lehrwerk“ (Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache).. 3.1.1 Grammatik In diesem Lehrwerk ist Grammatik nicht besonders hervorgehoben und es gibt überhaupt keine Regeln, wie man bestimmte grammatische Strukturen bildet. Das basiert auf der ursprünglichen Annahme der Kommunikativen Didaktik, dass Grammatik nicht explizit behandelt werden muss, sondern implizit mit der Kommunikation erworben wird. Diese Annahme hat sich in der Vergangenheit. 10.

(22) allerdings nicht als zutreffend erwiesen, weswegen verschiedene andere Ansätze (Sprachbewusstheit u. a.) entwickelt wurden. Nur im Band 3 steht bei jeder Lektion das Thema C Wörter und Sätze üben, bei dem die Grammatik im Vordergrund steht. Hier wird dann anhand von Beispielen die Grammatik erklärt. Wie in diesem Beispiel aus dem Band 3, in dem die Singular- und Plural-Form des Substantivs vorgestellt wird (Abbildung 3).. Abbildung 3. 11.

(23) 3.1.2 Wortschatz Die einzelnen Lehrbücher beinhalten folgende Lektionen: KOMM BITTE! 1 (94 Seiten) 1. Schule 2. Das bin ich 3. Pause 4. Darf ich? 5. Klaus ist krank 6. Wo ist mein…? / meine…? 7. Wie sind die Sachen? 8. Wieviel Uhr ist es? 9. Ich kaufe etwas 10. Das Wetter 11. Anziehen 12. Was ist los? 13. Meine Mami ist krank 14. Wo tut es weh? 15. Kann ich helfen? Was soll ich machen? 16. …krank? 17. Mein Zahn 18. Ich putze meine Zähne 19. Tiere 20. Wer kann was? 21. Fiffi, Mieze und ich 22. Meine Tiere und ich 23. Spielen 24. Ich habe Geburtstag 25. Wir haben ein Haus. Wir haben eine Wohnung. 26. Wann? Wo? Was? 27. Fernsehen 28. Auf dem Schulweg 12.

(24) 29. Geburtstag 30. Im Kaufhaus Sehr interessant ist, dass es auch Lektionen über verschiedene Buchstaben sind, wie im Beispiel Buchstabe H-h (Abbildung 4). Mit dieser Übung lernen die Schüler neue Wörter, ihr Wortschatz wird damit vergrößert und sie lernen auch die Unterschiede zwischen der Groß- und Kleinschreibung.. Abbildung 4. Der Wortschatz wird in diesem Lehrwerk auch durch zahlreiche Lieder mit Noten erworben. So können sich die Kinder die neuen Wörter durch Singen auch besser merken und wiederholen. Hier ist ein Beispiel, wie das Thema Wetter anhand eines Liedes vorgestellt (Abbildung 5) wird.. 13.

(25) Abbildung 5. KOMM BITTE! 2 (104 Seiten) 1. Alles klar? 2. Verloren… 3. Wer kann was? 4. Wumm! 5. Ich gehe einkaufen! 6. Raten macht Spaß! 7. Pause 8. So ein Quatsch! 9. Maxi war in der Schule 10. Wo ist Maxi? 11. Maria hat Fieber 12. Schnuppi ist weg! 13. Maxi zaubert 14. Ist das Wetter gut oder schlecht? 15. Wer ist im … geboren? 16. Die Tür 17. Ich fahre … Ich fliege … 18. Maria geht es besser 14.

(26) 19. Ulli und Ulla 20. Zirkus 21. Wir gehen in den Zirkus 22. Georg und der Vogel 23. Die Schlange 24. Hast du Angst? und so weiter Wie im Band 1 sind auch hier im Band 2 keine Anweisungen vorhanden, wo man sich die Frage stellen muss, wie der Lehrer weiß oder besser gesagt, wie der Lehrer die Stunde plant und wie viele Themen er in einer Schulstunde mit den Schülern bearbeiten wird. Die Themen in den ersten 2 Lehrwerken sind ähnlich, nur die Stufe der Übungen ist höher. Ein wichtiger Punkt bei allen drei Lehrwerken ist, dass alle schwarz-weiß sind. Auch die Bilder sind alle schwarz-weiß, was das Lehrwerk im Unterschied zu den heutigen Lehrwerken ein bisschen in den Hintergrund stellt. Die Bilder kommen sehr häufig vor, was die Fantasie bei den Schülern in diesem Alter anregt. In allen drei Werken gibt es auch keinen Platz, um eigene Notizen zu schreiben, deshalb hatten die Kinder wahrscheinlich die Hefte dafür. KOMM BITTE! 3 (118 Seiten) Hier sieht man am Anfang den Inhalt, der in 6 Lektionen geteilt ist: 1. Lektion 1 – In der Schule 2. Lektion 2 – Spielen 3. Lektion 3 – Sommer und Winter 4. Lektion 4 – Reisen 5. Lektion 5 – Einkaufen 6. Lektion 6 – Zu Hause Jede Lektion ist dann in die gleichen Themen geteilt, was schon oben erwähnt wurde. Mit dem Wortschatz befasst sich das Thema A Neue Wörter und Sätze lernen.. 15.

(27) 3.1.3 Kommunikation Mit dem Thema der Kommunikation befassen sich im Band 3 die zwei Teile D: Freies Sprechen üben und E: Szenen vorspielen. In der Lektion 1 – In der Schule ist also das Hauptthema jedes Teils der Wortschatz zum Thema Schule. Zu bemerken ist, dass der Teil D in jeder Lektion noch in mehrere Unterteile getrennt ist: -. D1 Frag mal – sag mal …!. -. D2 Reporter Fridolin Frager. -. D3 Renate Richtig. -. D4 Wie bitte?. -. D5 Wenn – wenn – wenn. -. D6 Wer weiß noch was?. -. D7 Wir helfen Peter Pech. -. D8 Quirinus Quatsch. Die Arten dieser Übungen wiederholen sich bei jeder Lektion und sind nach gleichen Prinzipien gebildet. Wenn man sich das Beispiel ansieht, wird erkennbar, wie die Übung Frag mal – sag mal…! aussieht, und dass die Kinder bei dieser Aufgabe Aussprache und Kommunikation üben und auch die Grammatik hier sehr vorhanden ist (Abbildung 6).. 16.

(28) Abbildung 6. 3.1.4 Aspekte der Mehrsprachigkeit „Unsere. Schulen. müssen. die. jungen. Menschen. sprachbewusster,. sprachenbewusster machen …, sie müssen ihnen Wege zu einer lebendigen Mehrsprachigkeit ebnen, … sie müssen ihnen zeigen, welchen geistigen und seelischen Gewinn es bedeutet, mit anderen Menschen in deren eigener Sprache zu reden“. (Mario Wandruszka,1986) Die Mehrsprachigkeit kommt in keinem Band dieses älteren Lehrwerks vor. Es gibt keine Anweisungen für die Übungen, die Sprache der Lehrwerke ist nur Deutsch.. 17.

(29) 3.2 Ich und Deutsch 1, 2 und 3 Das Lehrwerk Ich und Deutsch 1, 2 und 3 (Abbildung 7) ist ein neueres Lehrwerk und es besteht auch aus drei Büchern. Bei der Beschreibung dieser Reihe steht, dass die Bücher für den Deutschunterricht in der 4., 5. und 6. Klasse bestimmt sind.. Abbildung 7. Der erste Teil des Lehrwerks, also Ich und Deutsch 1, ist für die Kinder der 4. Klasse geeignet, die Deutsch als erste Fremdsprache im Bereich des Curriculums zu lernen beginnen. Alle drei Schulbücher haben auf der ersten oder letzten Seite ein Inhaltsverzeichnis, wie es heutzutage üblich ist, so dass man schon am Anfang Einblick in die verschiedenen Themen im Buch bekommt. Das Lehrbuch 1 enthält die folgenden Abschnitte: Einführungssatz (Ich bin ... Wie heißt das auf Deutsch?) Herbst Winter Frühling Sommer In dem Einführungssatz werden die Kinder mit einigen Mustern der Arbeitssprache, die in der Regel Deutsch ist, bekannt gemacht. In den weiteren Abschnitten lernen sie den Wortschatz von verschiedenen Themen, die vorhanden sind, kennen. Sie hören und lesen die Geschichten, die im Werk vorkommen. 18.

(30) Die Themen im Lehrwerk 2 bzw. das Inhaltsverzeichnis ist nach Farben geteilt und in jeder bestimmten Farbe sind dann verschiedene Themen, die fast alle, ähnlich wie im ersten Band, meist einer bestimmten Jahreszeit zugeordnet werden können: ORANGE: Freunde, Familie, Im Herbst, Obst, Auf dem Markt, Kochen, essen und einkaufen, Meine Lieblingsspeise, Geburtstag BLAU: Im Winter, Schule GRÜN: Im Frühling, Märchen, Wohnen, Wir und die Natur, Das Wetter, Eine Tiergeschichte, Tiere auf dem Bauernhof und im Zoo GELB: Lustiges über die Ferien, Wir verreisen LILA: Feste und Bräuche Am Ende des Inhaltsverzeichnisses steht noch das letzte Thema und zwar ist das Meine Wortliste (Abbildung 8).. Abbildung 8. 19.

(31) In allen drei Lehrwerken sind Themen aus dem Alltag vorhanden, die den Schülern sehr nah sind. Die Themen sind so ausgewählt, dass sie das Interesse bei den Schülern wecken, ihnen Spaß machen und die Schüler auch für das Lernen motivieren. Die Themen aus dem Lehrwerk 3: - So grüßt man auf Deutsch - Mein Steckbrief - Komm, ich zeige dir mein Familienalbum - Ferdinand zählt - Eine deutsche Klasse - Der Kalender - Oh, du liebe Zeit! - Freizeitaktivitäten - Die Klasse 6.b geht einkaufen - Unser Kühlschrank - Mein Zuhause - Hilfe! Mein Kleiderschrank ist voll! - Mein Körper Den einzelnen Themen folgen drei Spiele mit der Würfel, womit die Schüler das Gelernte. spielerisch. wiederholen.. Danach. folgt. der. Überblick. der. Grammatikstrukturen, die auf interessante und künstlerische Art und Weise vorgestellt werden und das alles mit dem Zweck, den Schülern das Verstehen und Merken der Sprachmuster zu erleichtern.. 3.2.1 Grammatik In allen 3 Teilen des Lehrwerkes, was mich auch sehr überrascht hatte, weil es nun um neueren Lehrwerk geht, dass die Grammatik auch diesem Fall nicht als eigenes Kapitel in jeder Lektion vorkommt. Diese Tatsache ist aber darauf zurückzuführen, dass das Lehrwerk für das frühe Fremdsprachenlernen gemacht ist, wo die Grammatik nur implizit behandelt wird. 20.

(32) Die Bücher sind so gebildet, dass die Grammatik in das Thema integriert ist, wie im Beispiel Im Waldkino (Abbildung 9). Hier sehen wir, wie die Zahlen den Schülern anhand der Bildergeschichte vorgestellt werden. Was auch wichtig ist, dass das Schreiben der Zahlen von 1 bis 10 auch schriftlich gezeigt wird.. Abbildung 9. 21.

(33) 3.2.2 Wortschatz Der Wortschatz steht in den neueren Lehrwerken Ich und Deutsch 1, 2 und 3 im Vordergrund und wird auch durch bunte Bilder den Schülern sehr gut präsentiert. Meiner Meinung nach lernen die Kinder leichter eine Fremdsprache anhand einer solchen Präsentation der Bilder. Wie in der Abbildung 10 zu sehen ist, ist das Thema Tiere im Zoo perfekt mit dem Bild vorgestellt.. Abbildung 10. Der Wortschatz wird mit Hilfe der Lieder, die auch in allen drei Teilen vorkommen, vergrößert oder wiederholt. Die Kinder haben sehr schöne Erinnerungen an Fremdsprachenlernen in der Frühzeit, z. B. im Kindergarten, weil sie die 22.

(34) Kinderlieder auf Deutsch noch heute kennen und sie nicht vergessen haben. Als Vorbild, wie die Schüler die Tage in der Woche lernen können, sehen wir anhand dieses Beispiels (Abbildung 11):. Abbildung 11. Am. Ende des. Lehrwerkes. befindet. sich. ein. alphabetisch. geordnetes. Wörterverzeichnis. Im Ich und Deutsch 1 kommen noch die Bilder und Farben vor, was alles nur verschönert. Im Wörterverzeichnis im Teil 2 ist die deutsche und slowenische Sprache vorhanden, also deutsche Wörter werden auf Slowenisch übersetzt (Abbildung 12).. 23.

(35) Abbildung 12. 3.2.3 Kommunikation Wenn man eine Fremdsprache lernt und man will sie wirklich beherrschen, muss man diese Sprache auch im Alltag so oft wie möglich benutzen. Die Kommunikation in einer Fremdsprache im Unterricht ist also sehr wichtig und heutzutage kommt sie auch anhand neueren Lehrwerken sehr oft vor. Am Ende einiger Lektionen sind Fragen zum Text, die man mündlich beantworten kann. Ganz genaue Anweisung zum Sprechen gibt es in dem Lehrwerk aber nicht. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, wie sich der Lehrer auf eine Stunde vorbeireitet und wieviel Wert er auf das Sprechen beim Deutschunterricht legt. Einen Lehrplan hat doch jeder Lehrer, doch das gleiche Thema können 2 verschiedene Lehrer auch verschieden ausführen. Unterschiedliche Methoden des Unterrichts: wie Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder Projektarbeit geben den Schülern die Möglichkeit ihre Kommunikation in der Fremdsprache zu verbessern.. 24.

(36) Und auch im Arbeitsbuch 3 gibt es am Ende jeder Lektion auf einer Seite eine Selbstevalvation, Mini-Test genannt, wo man auch eine mündliche Aufgabe machen soll. Es steht z. B. auf Slowenisch geschrieben „Znam poimenovati letne čase in mesece.“, was auf Deutsch lautet „Ich kann Jahreszeiten und Monate benennen“. So können die Schüler am Ende jeder Lektion eine Selbstevalvation machen und so prüfen, was sie noch verbessern oder wiederholen müssen (Abbildung 13).. 25.

(37) Abbildung 13. 26.

(38) 3.2.4 Aspekte der Mehrsprachigkeit Die Mehrsprachigkeit kommt in diesem neueren Lehrwerk in allen 3 Bänden auch nicht vor. Es gibt ja Anweisungen für die Übungen, doch die Sprache der Lehrwerke ist nur Deutsch. Es gibt gar keine Übersetzung der neuen Wörter und die Schüler müssen anhand der Bilder neue Wörter lernen. Was aber schon früher erwähnt wurde, ist das, dass die Wortliste, die am Ende des Lehrwerkes Ich und Deutsch 2 steht, auch in slowenische Sprache übersetzt ist. Und so kommt die Mehrsprachigkeit zumindest teilweise vor. Die Anweisungen stehen bei jeder Aufgabe unter dem Titel der Lektion kursiv gedruckt im Werk Ich und Deutsch 3 in deutscher Sprache. Wo es in den Lehrwerken Ich und Deutsch 1 und 2 keine direkte Anweisungen gibt. Wenn wir uns aber die Arbeitsbücher 1, 2 und 3 ansehen, sind die Anweisungen aber in beiden Sprachen vorhanden, zuerst auf Deutsch und unten noch die slowenische Übersetzung. Weil die Arbeitsbücher am meisten für die Arbeit zu Hause geplant sind, ist es also logisch, dass die Anweisungen zweisprachig vorkommen, dass die Schüler keine Probleme mit der Arbeit und mit dem Verstehen der Anweisungen haben (Abbildung 14).. 27.

(39) Abbildung 14. Wenn aber von dem Mehrsprachigkeitskonzept bei dem Fremdsprachenunterricht die Rede ist, muss man hier die prospektive Mehrsprachigkeit erwähnen. Nach Königs. bedeutet. das,. dass. „der. Lernende. „monolingual“. in. den. Fremdsprachenunterricht kommt und baut erst durch den Fremdsprachenunterricht seine Mehrsprachigkeit auf und aus“ (Königs, 2000). Diese Aussage gilt also auch für slowenisches Schulsystem, wenn die Kinder die erste Fremdsprache zu lernen beginnen. Die Mehrsprachigkeit in den oben erwähnten drei Werken muss auch aus der Sicht der verschiedenen Themen aus den deutschsprachigen Ländern beschrieben werden. Wie im Bespiel einer Geschichte aus Österreich (Abbildung 15), wo die Schüler eine Geschichte über den Nikolaus lesen und so Unterschiede und Ähnlichkeiten mit dem gleichen Brauch in Slowenien machen können. Den Schülern ist es zwar leichter, die Bedeutung der Geschichte zu erkennen, weil die meisten auch den Brauch schon kennen und auch ihre Meinung und auch eigene Erfahrungen darüber beschreiben können. 28.

(40) Abbildung 15. Ein weiteres Beispiel ist auch eine Geschichte aus der Schweiz, die zuerst anhand der Bilder vorgestellt wird und dann folgt die Geschichte auch schriftlich (Abbildung 16). Anhand der Bilder wird neuer Wortschatz gelernt und wenn die Schüler dann den Text lesen, wissen sie schon die Bedeutung der Wörter, die im Text vorkommen. Das erleichtert ihnen das Merken des Wortschatzes.. 29.

(41) Abbildung 16. In Lehrwerken kommen nicht nur Geschichten, sondern auch Lieder aus den deutschsprachigen Ländern vor, was ein Aspekt der Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht schildert. Ein solches Beispiel ist auch das Lied, das in 3 Sprachen geschrieben wird: auf Deutsch, Englisch und Slowenisch (Abbildung 17). Alle Schüler kennen dieses. 30.

(42) Lied schon von früher, deshalb ist das Lernen des Liedes nicht zu schwer, weil sie die Melodie schon kennen (Zum Geburtstag viel Glück).. Abbildung 17. 31.

(43) 3.3 Zusammenfassung Anhand der gesehenen und beschriebenen Beispiele der 2 Lehrwerke, kann man eine Zusammenfassung machen, dass die Lehrwerke und ihre Aufgabenarten sehr unterschiedlich sind. Am Anfang ist es zu erwähnen, dass schon die Druckfarbe der beiden Lehrwerke einen großen Unterschied zeigt. Bilder kommen in beiden Werken häufig vor. Einige Beispiele aus den deutschsprachigen Ländern kommen in den neueren Lehrwerken vor (Lieder, Bilder, Geschichten). Das Mehrsprachigkeitskonzept ist also in diesem Fall berücksichtigt und die Schüler bekommen damit einen Einblick in die deutschsprachigen Länder, ihre Bräuche und so können sie das mit dem Leben in Slowenien und den Bräuchen vergleichen. Zum Schluss kann man feststellen, dass die Mehrsprachigkeit in dem aktuellen Lehrwerk in einem größeren Ausmaße als in dem älteren Lehrwerk vertreten ist. Bei der Vorstellung der beiden Lehrwerke stellte ich mir eine Frage und zwar, wie würden die Lehrer heute, im Jahr 2016, mit dem älteren Buch Komm bitte! den Deutschunterricht in der heutigen Grundschule und mit heutigen „modernen“ Kindern durchführen. Das wäre sicher interessant zu sehen.. 32.

(44) 4 EMPIRISCHER TEIL Das Ziel der Diplomarbeit ist es 2 Lehrwerke, die im theoretischen Teil vorgesellt sind, genauer zu analysieren und vergleichen, ob und in welcher Form die Mehrsprachigkeit berücksichtigt und thematisiert wird. Analysiert werden die Lehrwerke Komm bitte! aus dem Jahr 1975 und Ich und Deutsch aus dem Jahr 2003. Es werden 2 verschiedene Lehrwerke verglichen, wodurch herausgefunden werden soll, wie die Kinder früher in der Grundschule die deutsche Sprache gelernt haben. Der Unterschied der Lehrwerke liegt nicht nur im Jahr der Ausgabe, sondern auch die Autoren, die älteste Ausgabe wurde von deutschen Autorinnen, und die neueste Version haben slowenischen Autorinnen geschrieben. Am Anfang der Diplomarbeit wurden einige Fragen gestellt, die durch den Vergleich der Lehrwerke beantwortet werden sollen. Die Fragen lauten: •. Kommt die Mehrsprachigkeit in den beiden Lehrwerken vor und in welchem Ausmaß?. •. Haben die Kinder am Ende des Schuljahrs gleiche Grammatik und Wortschatz gelernt?. •. Wo sind die Unterschiede?. •. Kommt auch heute in den deutschen Lehrwerken in den Grundschulen die Mehrsprachigkeit vor?. •. Wie sah die Arbeit mit dem Lehrwerk früher aus und wie heute?. Die Forschung wird anhand der komparativen Methode und Methode der Analyse und Synthese durchgeführt.. 33.

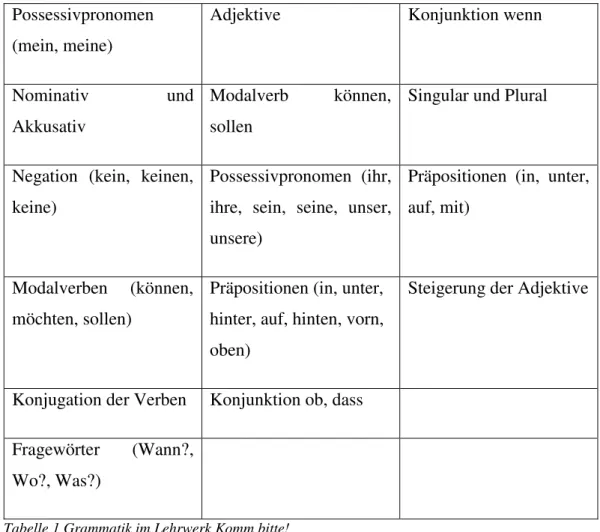

(45) 4.1 Vergleich der Lehrwerke Im Folgenden werden die 2 Lehrwerke anhand der Kriterien der Forschungsfragen analysiert und verglichen. Da die Mehrsprachigkeit in beiden Lehrwerken nicht gleichermaßen vorkommt, wird in dieser Analyse ein Vergleich zwischen beiden Lehrwerken gemacht auch anhand der Grammatik und des Wortschatzes. Hier stellt sich eine wichtige Frage, kommt die Mehrsprachigkeit in den beiden Lehrwerken vor und in welchem Ausmaße und ob die Kinder am Ende des Schuljahres die gleiche Grammatik und Wortschatz gelernt haben und wo sind die Unterschiede? Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, wie diese zwei Themen vermittelt werden. Zu jedem Lehrwerk werden auch Übungen und Beispiele aufgezeigt. Dazu muss man noch den interkulturellen Ansatz erwähnen, der im neueren Lehrwerk öfter vorkommt, dieser wird anhand der Lieder, Geschichten aus den deutschsprachigen Ländern in die Lehrwerke integriert. Dasselbe Lied ist in verschiedenen Versionen in verschiedenen Länder bekannt und die Schüler können den Inhalt des Liedes auf Slowenisch mit dem auf Deutsch vergleichen. Weiter wird der Vergleich so geschildert, dass die Grammatik in allen 3 Lehrwerken vorgestellt wird und auch der Wortschatz wird ebenfalls vorgestellt. So werden auch Unterschiede ersichtlich, genauer auch mit Hilfe der Abbildungen aus den Lehrwerken. Es ist auch schwer, alle Themen genauer zu benennen, weil die Überschriften in den Lehrwerken sehr unterschiedlich sind und man sich sehr bemühen musste, um das herauszufinden. Grammatik im Lehrwerk Komm bitte!. Komm bitte! 1. Komm bitte! 2. Komm bitte! 3. Fragesätze. Präsens und Perfekt. 4.. Fall,. bestimmte. Artikel Possessivpronomen. 34. und.

(46) Possessivpronomen. Adjektive. Konjunktion wenn. (mein, meine) Nominativ. und Modalverb. Akkusativ. sollen. können, Singular und Plural. Negation (kein, keinen, Possessivpronomen (ihr, Präpositionen (in, unter, keine). ihre, sein, seine, unser, auf, mit) unsere). Modalverben. (können, Präpositionen (in, unter,. möchten, sollen). Steigerung der Adjektive. hinter, auf, hinten, vorn, oben). Konjugation der Verben Fragewörter. Konjunktion ob, dass. (Wann?,. Wo?, Was?) Tabelle 1 Grammatik im Lehrwerk Komm bitte!. Grammatik im Lehrwerk Ich und Deutsch Ich und Deutsch 1. Ich und Deutsch 2. Ich und Deutsch 3. Verben. Fragewörter. Trennbare Verben. Bestimmte. und Adjektive. Reflexivpronomen. unbestimmte Artikel Adjektive. Präpositionen. Präsens. 1. und 4. Fall Präteritum. Tabelle 2 Grammatik im Lehrwerk Ich und Deutsch. 35. Präpositionen im, am, um.

(47) Alle drei neueren Lehrwerke sind sehr bunt, wenn man so sagen kann, ganz im Gegensatz zu den älteren Lehrwerken. Es gibt den Unterschied in dem Druck, die neuen Ausgaben sind nicht mehr schwarz-weiß gedruckt, sondern in Farben. Es gibt sehr viele bunte Bilder, die den Kindern das Lernen sicher erleichtern. Im Lehrwerk Ich und Deutsch 2 kommt zum ersten auch das Würfelspiel nach einigen Themen vor. Es ist für die Wiederholung gedacht und ich denke, dass das Spiel als eine Methode der Wiederholung nicht nur des Wortschatzes sondern auch der Grammatik, wie in der abgebildeten Übung zu sehen ist (Abbildung 18), eine hervorragende Methode ist.. Abbildung 18. 36.

(48) Das Inhaltsverzeichnis im Werk Ich und Deutsch 3: - So grüßt man auf Deutsch - Mein Steckbrief - Komm, ich zeige dir mein Familienalbum - Ferdinand zählt - Eine deutsche Klasse - Der Kalender - Oh, du liebe Zeit! - Freizeitaktivitäten - Die Klasse 6.b geht einkaufen - Unser Kühlschrank - Mein Zuhause - Hilfe! Mein Kleiderschrank ist voll! - Mein Körper Hier sehen wir ein Beispiel, wie die Themen vorgestellt sind, doch schon wieder hat man keine Ahnung, was für Grammatik die Kinder in diesem Buch lernen werden. Doch etwas weiter bekommt man den Überblick über die grammatischen Strukturen in dem Buch und diese sind auf künstlerische, ideenreiche Weise vorgestellt, man kann sagen, dass sie den Schülern nahekommen. Die Grammatik kommt in diesem Lehrwerk 3 immer unter dem Buchstaben C …Wörter und Sätze üben vor. In der Aufgabe C1 ist ein Dialog aufgeschrieben und nach dem Muster sollen die Schüler die anderen Beispiele nachmachen. Alle drei Genera sind vorhanden, damit nichts ausgelassen wird (Abbildung 19).. 37.

(49) Abbildung 19. Auch die weiteren Aufgaben haben das gleiche Prinzip, zuerst kommt ein Beispiel und anhand dessen werden dann andere Beispiele nachgemacht.. 38.

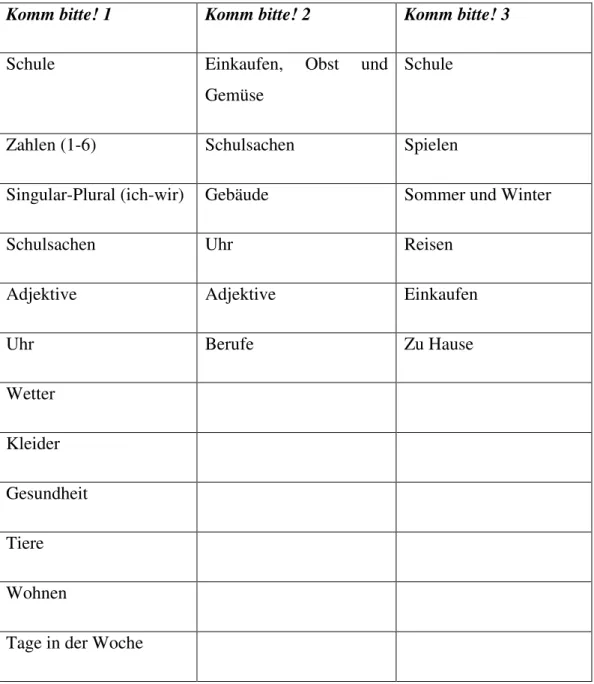

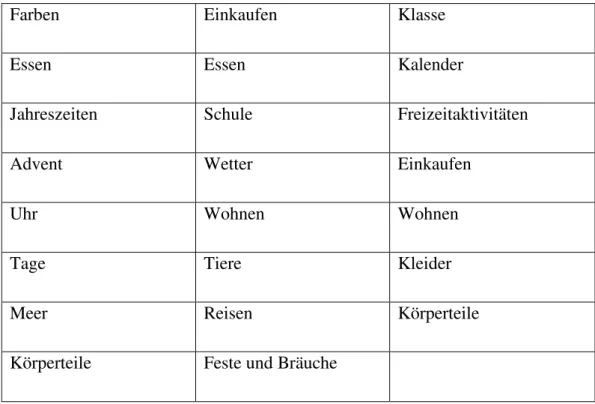

(50) Wortschatz im Lehrwerk Komm bitte! Komm bitte! 1. Komm bitte! 2. Schule. Einkaufen,. Obst. Komm bitte! 3 und Schule. Gemüse Zahlen (1-6). Schulsachen. Spielen. Singular-Plural (ich-wir). Gebäude. Sommer und Winter. Schulsachen. Uhr. Reisen. Adjektive. Adjektive. Einkaufen. Uhr. Berufe. Zu Hause. Wetter Kleider Gesundheit Tiere Wohnen Tage in der Woche Tabelle 3 Wortschatz im Lehrwerk Komm bitte!. Wortschatz im Lehrwerk Ich und Deutsch Ich und Deutsch 1. Ich und Deutsch 2. Ich und Deutsch 3. Sich vorstellen. Familie. Begrüßungen. Zahlen (1-31). Jahreszeiten. Familie. 39.

(51) Farben. Einkaufen. Klasse. Essen. Essen. Kalender. Jahreszeiten. Schule. Freizeitaktivitäten. Advent. Wetter. Einkaufen. Uhr. Wohnen. Wohnen. Tage. Tiere. Kleider. Meer. Reisen. Körperteile. Körperteile. Feste und Bräuche. Tabelle 4 Wortschatz im Lehrwerk Ich und Deutsch. Die erste Lektion im Lehrwerk Komm bitte! 1, 2 und 3 ist ganz unterschiedlich, im Band 1 beginnt das Lehrwerk mit dem Thema die Schule, so wie im Band 3, doch im Band 2 ist die erste Lektion nicht der Wortschatz, sondern die Verben: vergessen, gegessen, verloren, gefressen. Auf der ersten Seite ist zwar ein Bild, wo zwei Kinder mit dem Hund an der Kreuzung stehen und an die Tafel schauen, wo verschiedene Gebäude drauf stehen (Abbildung 20).. 40.

(52) Abbildung 20. Vielleicht ist das als Wiederholung für das neue Schuljahr gemeint, damit die Kinder ein bisschen über ihre Meinungen sprechen und wohin sie gehen würden, wenn sie in dieser Situation wären. Der Wortschatz ist in den anderen zwei Büchern im Vordergrund und das Thema die Schule ist am Anfang des Schuljahrs eine tolle Einführung in die neue Klasse und in das neue Schuljahr. Der Wortschatz Schule wird wiederholt und im Band 1 anhand der Bilder auch gelernt. Die Schüler können so ihre Klasse mit der Klasse auf dem Bild vergleichen, Unterschiede suchen und darüber auch sprechen (Abbildung 21).. 41.

(53) Abbildung 21. Bei dem Lehrwerk Komm bitte! 3 ist es aber zu einer Neuigkeit gekommen, weil sich am Anfang des Lehrwerkes ein Inhaltsverzeichnis befindet, was den Einblick in den Inhalt erleichtert, aber nur für den Wortschatz. Es gibt 6 Lektionen mit unterschiedlichen Titeln, aber jede Lektion ist in 6 gleiche Kapitel geteilt (Abbildung 22).. 42.

(54) Abbildung 22. Wenn man jetzt zurück zum Inhalt und Typ der Aufgaben beim Lehrwerk 3 geht, gibt es in jeder Lektion die gleichen Aufgaben, nur der Wortschatz ist anders. So können die Schüler schon im Voraus wissen, was als nächste Übung folgt. Ich denke, dass eine solche Variante bzw. Wiederholung der Aufgabe nicht unbedingt schlecht ist, ganz im Gegenteil, wenn eine Routine vorhanden ist, in diesem Fall bei der Übung, erleichtert das die Arbeit der Kinder. Die Grammatik kommt in diesem Lehrwerk 3 immer unter dem Buchstaben C …Wörter und Sätze üben vor. In der Aufgabe C1 ist ein Dialog aufgeschrieben und nach dem Muster sollen die Schüler die anderen Beispiele nachmachen. Alle drei Genera sind vorhanden, damit nichts ausgelassen ist (Abbildung 23).. 43.

(55) Abbildung 23. Auch die weiteren Aufgaben haben das gleiche Prinzip, zuerst kommt ein Beispiel und anhand dessen werden dann andere Beispiele nachgemacht. Wenn man jetzt die erste Lektion im Lehrwerk Ich und Deutsch 1, 2 und 3 ansieht, ist diese, wie schon im älteren Werk, ganz unterschiedlich, im Band 1 beginnt das Lehrwerk mit dem Thema Ich bin, was auch logisch ist, weil die Schüler zum ersten Mal mit der deutschen Sprache Kontakt haben. Im Band 2 ist am Anfang ein Begrüßungslied, was ich auch ganz toll finde, weil in diesem Lied der Lehrplan für das Schuljahr im Ganzen vorgestellt ist (Abbildung 24).. 44.

(56) Abbildung 24. Im Lehrwerk 3 stehen am Anfang die Begrüßungen auf Deutsch, damit die Schüler zuerst den Wortschatz wiederholen. In diesem Lehrwerk muss man das Spiel mit dem Würfel erwähnen, weil jede Lektion damit endet, um das Erlernte zu wiederholen. Der Wortschatz ist in allen Büchern schon im Inhaltsverzeichnis erwähnt und so wissen die Schüler schon beim Schulbeginn, welche Themen in den Büchern vorkommen (Abbildung 19). Eine Ausnahme ist aber Band 1, wo es auch kein. 45.

(57) Inhaltsverzeichnis gibt und die Titel im Buch schon wieder sehr gemischt sind. Man weiß nicht, ob es um Grammatik oder Wortschatz geht. Mich persönlich stört das, weil einige Regeln für grammatische Formen schon erwähnt sein sollten, aber es nicht sind. Dass grammatische Regeln nicht vorhanden sind, basiert aber auf der ursprünglichen Annahme der Kommunikativen Didaktik, dass Grammatik nicht explizit behandelt werden muss, sondern implizit mit der Kommunikation erworben wird. In beiden Lehrwerken kommen bei der Grammatik folgende Themen vor: Fragewörter, Adjektive, Präpositionen und Präsens. Was aber unterschiedlich ist, sind die verschiedenen Zeitformen, die nicht in beiden Lehrwerken vorkommen. Unterschiede gibt es auch bei dem Wortschatz, zwar gibt es in beiden Lehrwerken sehr ähnliche Themen (Familie, Schule, Einkaufen, Essen, Wetter), die aber nicht auf dieselbe Art und Weise den Schülern beigebracht sind. In den ersten Bänden in beiden Lehrwerken kommen die Lieder als eine Methode neue Wörter zu lernen am häufigsten vor. Im aktuellen Lehrwerk ist so das Spiel als eine Methode der Wiederholung zum ersten Mal vorgestellt und meiner Meinung nach ist diese Methode am populärsten bei den Kindern.. 4.2 Analyse und Interpretation Zwei verschiedene Lehrwerke, zwei verschiedene Gruppen von Autoren, zwei verschiedene Arten, um Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Wenn man zuerst das ältere Lehrwerk Komm bitte! analysiert, kann man feststellen, dass die Grammatik, also die grammatischen Übungen, implizit mit der Kommunikation erworben werden. In diesem Werk gibt es keine Regeln, wie man bestimmte grammatische Strukturen bildet, alles ist sehr unordentlich, man muss sich wirklich sehr anstrengen, um die Grammatik zu finden. Doch eine solche Struktur der Lehrwerke war in früheren Jahren üblich und mit der Zeit hat sich dieses Model auch verändert. Für mich persönlich ist ein solches System für das Fremdsprachenlernen ganz schwer. Man hat ja sehr viele Bilder, Texte, Lieder, aber alles ist so gemischt, dass man keinen richtigen Weg hat und man auch keine Orientierung hat, was alles. 46.

(58) gelernt wird. Es gibt sehr viele Themen, sehr viel Wortschatz, aber alles ist sehr unsystematisch gegliedert. In dem älteren Lehrwerk gibt es auch keine ausführlichen Anweisungen für die Übungen im Arbeitsheft. Beide Arbeitshefte wurden nicht genauer analysiert, weil es wichtiger war, die Lehrbücher zu analysieren, die man bei dem Unterricht am häufigsten benutzt. Der Fortschritt ist zwar in beiden Lehrwerken zu sehen, was bedeutet, dass einige Themen in allen drei Lehrwerken vorkommen, doch der Schwierigkeitsgrad steigert sich mit den Jahren des Lernens. Auch die Bedeutung des interkulturellen Ansatzes zeigt sich zwar in dem neueren Werk Ich und Deutsch mehr, weil die Schüler bestimmte Themen mit dem eigenem Land verbinden müssen. Wenn man jetzt zum neueren Werk Ich und Deutsch kommt, kann man sagen, dass das Lehrwerk so gegliedert ist, dass es die Schüler im Band 1 anhand der Märchenwesen – Zwerge, die aus deutschsprachigen Ländern kommen – in die Welt der deutschen Sprache führen. Ein Aspekt der Mehrsprachigkeit in diesem Lehrwerk sind die Kinder, die im Band 1 aus 5 verschiedenen Länder kommen und so bei den Schülern die kulturelle und sprachliche Vielfalt erwecken. Alle 3 Lehrbücher sind sehr systematisch gebildet, mit Illustrationen, Liedern und Geschichten, die den Kindern nah sind und für die Entwicklungsstufe geeignet sind. Weiter kann man sagen, dass auch der interkulturelle Aspekt im Werk nicht zu vermeiden ist. Der ermöglicht den Kindern auch die eigene Mehrsprachigkeit anhand des Lernens zu entwickeln. Sehr wichtig dabei sind die Lieder und kurzen Geschichten, die auch sympathisch illustriert sind. Mit dem Lehrwerk Ich und Deutsch kann man operative Lernziele erreichen, ohne dass die Lehrkraft nach Zusatzmaterialien suchen muss und dieser Punkt ist sehr wichtig. Die Arbeit der Lehrer soll erleichtert werden, nicht, dass sie noch zusätzliche Informationen oder Themen suchen müssen, um den Schülern die Neugier und das Interesse am Fremdsprachenlernen zu wecken.. 47.

(59) Im aktuellen Lehrwerk kommen Spiele als eine Methode der Wiederholung des Wortschatzes vor. Ein solches Beispiel ist das Würfelspiel, das am Ende der Lektionen, um das Erlernte spielerisch zu wiederholen, vorkommt. Die Mehrsprachigkeit als das Grundthema dieser Diplomarbeit ist so, wie schon oben erwähnt, in dem aktuellen Lehrwerk in einem größerer Ausmaße vertreten als in dem älteren, was auch zu erwarten war. Man muss ja zugeben, dass sich mit der Zeit sehr vieles verändert hat, die Hauptziele des Lernens sind den Schüler entgegengekommen, damit sind die aktuellen Themen, Geschichten, Bilder, die im neueren Werk vorkommen, gemeint. Ich denke, dass das Fremdsprachenlernen für die heutigen Kinder von großer Bedeutung ist. Nicht nur die Eltern legen viel Wert aufs Fremdsprachenlernen, sondern auch den Kindern ist es wichtig, sich in einer Fremdsprache mit Gleichaltrigen zu unterhalten.. 48.

(60) 5 SCHLUSSWORT Das Fremdsprachenlernen war noch immer ein wichtiger Punkt im Leben jedes Menschen. Das beginnt schon sehr früh und dauert auch das ganze Leben. Wichtig dabei sind die Lehrwerke, die heutzutage sehr im Vordergrund stehen, analysiert und getestet werden, weil die Lehrkraft immer nach den besten strebt. Wir haben eine sehr große Auswahl von Lehrwerken, aber nicht alle sind gut genug. Die Mehrsprachigkeit in Lehrwerken kommt heute sehr häufig vor, was den Schülern die Möglichkeit gibt andere Länder, Kulturen zu verstehen und mit der eigenen Sprache oder Land zu vergleichen. Wenn ich zurück zu Wilhelm von Humboldt gehe, den ich am Anfang mit dem Satz „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, zitiert habe, kann man dieser Aussage nur zustimmen. Die Sprache, ob das die Muttersprache oder eine Fremdsprache ist, ist wirklich etwas Besonderes. Das ist nicht nur der Schlüssel zur Welt, was man unter Arbeit, Beziehungen, Geschäfte, Freunde und noch mehr verstehen kann, sondern das ist auch ein Schlüssel zu sich selbst. Und wenn man diesen Schlüssel hat, hat man auch die Möglichkeit sehr viele Türen zu öffnen.. 49.

(61) 6 LITERATURVERZEICHNIS Christ, Herbert, (2002), Einige grundsätzliche Fragen zur Didaktik der Mehrsprachigkeit. In: Barkowski, Hans; Faistauer, Renate & Krumm, HansJürgen (Hrsg.), … in Sachen Deutsch als Fremdsprache. Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit – Unterricht – interkulturelle Begegnung. Festschrift für HansJürgen Krumm zum 60. Geburtstag. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 3-11. Doye, Peter, 2008: Interkulturelles und mehrsprachiges Lehren und Lernen, Tübingen Doyé, Peter (2008), Die Beziehung der Mehrsprachigkeitsdidaktik zu ihren Referenzwissenschaften.. In:. Frings,. Michael. &. Vetter,. Eva. (Hrsg.),. Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz. Theorie und Praxis in Lehr- und Lernkontexten. Stuttgart: Ibidem, 133-160. Ehlich K., Hornung A., 2006: Praxen der Mehrsprachigkeit, Waxmann Münster Emeršič S., Premzl B., 2003: Ich und Deutsch 2. Arbeitsbuch, Cankarjeva založba - Center Oxford. Emeršič S., Premzl B., 2008: Ich und Deutsch 2. Lehrbuch, Cankarjeva založba Center Oxford. Emeršič S., Standeker R., 2005: Ich und Deutsch 3, Lehrbuch, Obzorja. Emeršič S., Standeker R., 2005: Ich und Deutsch 3, Arbeitsbuch, Obzorja. Faistauer R., 2001: Theorie und Praxis, 127-140 Goethe-Institut (Hrsg.), 2001: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen.. Lernen,. lehren,. beurteilen.. Online. verfügbar. unter. http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i1.htm, 30. 10. 2012. Hufeisen B., Neuner G., 2003: Mehrsprachigkeitskonzept –Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Goethe Institut. 50.

(62) Krumm H., Jenkins E. 2001: Kinder und ihre Sprachen - lebendige Mehrsprachigkeit: Sprachenporträts, Eviva. Marciniak, 2008: Stellenwert der vier Fertigkeiten Neuner. G.,. Hunfeld. H.,. 1993:. Methoden. des. fremdsprachlichen. Deutschunterrichts. Eine Einführung, Kassel, Langenscheidt. Oman-Purič, I., 2012: Ich und Deutsch 1, Lehrbuch, Obzorja. Oman-Purič, I., 2009: Ich und Deutsch 1, Arbeitsbuch, Obzorja. Schuh H. und E., Kopp, G., 1986: Komm bitte!, Schülerbuch 1, Max Huber Verlag, Ismaning. Schuh H. und E., Kopp, G., 1988: Komm bitte!, Schülerbuch 2, Max Huber Verlag, Ismaning. Schuh H. und E., Kopp, G., 1975: Komm bitte!, Schülerbuch 3, Max Huber Verlag, Ismaning. Schuh H. und E., Kopp, G., 1986: Komm bitte!, Arbeitsheft 1, Max Huber Verlag, Ismaning. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Oktober 2014 Internetquellen: Učni načrt nemščina izbirni. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka /predmeti_izbirni/Nemscina_izbirni.pdf Zugriff 15. 9. 2016 https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrsprachigkeit Zugriff 12. 9. 2016 http://www.owl.tu-darmstadt.de/media/owl/module/0026/Text_Uebung.pdf Zugriff, 10. 9. 2016. 51.

(63)

Gambar

Dokumen terkait

Der Hund wir schnell verstehen, dass es nur ein Leckerli gibt, wenn er sich zurück hält und nur draußen seine Geschäfte macht. Bald schon wird er ihnen ein Zeichen machen, dass er

Themenumsetzung in der Unterrichtsstunde Einführung in das Thema der Stunde Anknüpfen an das Vorwissen der Schüler mit zum Beispiel einem kurzen Gespräch oder man wiederholt mit

GESCHEHNISSE ein Müller hatte drei Söhne nach dem Tod wurde die Erbe verteilt der älteste bekommt eine Mühle, der zweite, einen Esel und der dritte einen Kater der dritte Sohn

L’oggetto della parte empirica è stato quello di analizzare gli errori orali degli apprendenti d’italiano come lingua straniera, la loro correzione svolta nella maggior parte dei

Trotzdem gibt es auch bei dem Erwerb einer Fremdsprache Ähnlichkeiten zum Erwerb der Erstsprache, da auch hier am Anfang die rechte Seite des Gehirns den Spracherwerb steuert, was

Auch von der Seite der Schule wird nur zum Teil genug für die sprachlich begabten Kinder gesorgt, weil die meisten Schulen keine außerschulischen Aktivitäten, die für das

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht in Klassen mit Migrationshintergrund ist, dass sich Lehrkräfte auch sprachlicher Probleme bewusst sind und die Schüler in