SONY NUGROHO

A14062722

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Leuwiliang, Bogor). Di bawah bimbingan ERNAN RUSTIADI dan DIDIT OKTA PRIBADI.

Pengembangan struktur ruang merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Kawasan Cendawasari yang sejak tahun 2008 ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai kawasan agropolitan dengan manggis sebagai komoditas unggulannya. Perkembangan struktur tata ruang suatu kawasan agropolitan sangat ditentukan oleh pusat-pusat pelayanan dan infrastruktur yang tersedia. Struktur distribusi spasial pusat-pusat pelayanan di suatu kawasan agropolitan akan menghasilkan interaksi spasial berupa kecenderungan orientasi penduduk dalam mengakses pusat-pusat pelayanan. Kecenderungan orientasi penduduk dalam beraktivitas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap struktur pusat-pusat pelayanan yang telah ada saat ini dan sebagai salah satu pertimbangan dalam perbaikan infrastruktur ke depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan struktur dan orientasi pusat-pusat pelayanan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Cendawasari. Penelitian berlokasi di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor sedangkan pengolahan data dilakukan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM IPB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Karacak merupakan salah satu daerah hinterland di Kecamatan Leuwiliang yang merupakan daerah pelayanan dari Desa Leuwiliang selaku pusat pelayanan utama dan beberapa sub pusat pelayanan meliputi Desa Leuwimekar, Desa Karyasari, dan Desa Pabangbon. Wilayah RW 01 adalah wilayah yang memiliki kelengkapan fasilitas dan tingkat kepentingan paling tinggi di Desa Karacak dan wilayah RW 03 adalah wilayah yang memiliki tingkat efisiensi pelayanan fasilitas paling tinggi di Desa Karacak. Di samping itu, wilayah RW 07 adalah wilayah yang memiliki pola sebaran fasilitas paling memusat sedangkan wilayah RW 08 adalah wilayah yang memiliki pola sebaran fasilitas paling terdispersi dibandingkan wilayah RW lainnya. Selain itu, pemusatan penggunaan lahan kebun manggis paling tinggi berada pada wilayah RW 05 yaitu di Kampung Cengal Sirna.

Survei terhadap rumah tangga responden menunjukkan bahwa dalam waktu satu minggu, penduduk Desa Karacak cenderung melakukan perjalanan internal sebesar 76,8% dari total perjalanan, perjalanan eksternal sebesar 18,2% dari total perjalanan, dan perjalanan ke luar kota sebesar 5% dari total perjalanan. Sementara itu, petani manggis responden melakukan perjalanan internal (36%) dan eksternal (64%) dengan maksud membeli saprotan, sedangkan perjalanan dengan maksud menjual hasil panen relatif hanya dilakukan secara internal.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa karakteristik tingkat efisiensi pelayanan fasilitas, luas permukiman, jumlah rumah tangga (KK), jumlah fasilitas ekonomi, dan jumlah fasilitas penunjang pertanian berpengaruh nyata hingga sangat nyata terhadap total perjalanan internal. Sedangkan karakteristik yang berpengaruh nyata terhadap total perjalanan eksternal dan luar kota adalah

indeks perkembangan RW (IPRW) dan jumlah fasilitas ekonomi. Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa peningkatan jumlah fasilitas ekonomi cenderung harus diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas penunjang pertanian untuk menciptakan suatu struktur pusat-pusat pelayanan yang mantap secara internal dan eksternal pada Kawasan Agropolitan Cendawasari.

Kata Kunci: Struktur Pusat Pelayanan, Orientasi Perjalanan Penduduk, Fasilitas Permukiman Desa, Kawasan Agropolitan Cendawasari, Pusat Produksi Manggis.

SUMMARY

SONY NUGROHO. The Identification of Agropolitan Service Centers Structure and Orientation (Case Study in Cendawasari Area, Karacak Village, Leuwiliang, Bogor). Under guidance of ERNAN RUSTIADI and DIDIT OKTA PRIBADI

Spatial structure is an important factor in the development of Cendawasari Area, which since 2008 is set by the Government of Bogor District as agropolitan area with mangosteen as a competitive commodity. The development of spatial structure in agropolitan area is largely determined by availability of service centers and the infrastructures. Service centers structure that formed in agropolitan area will lead to the spatial interaction that is the trend of inhabitant movement orientation. This orientation can be used as an evaluation of existing service centers structure and can be used as one of consideration things in infrastructure improvement.

The aims of this research are to identify the linkages between structure and orientation of service centers in the development of Cendawasari Agropolitan Area. The research is located at Karacak Village, Leuwiliang Subdistrict, Bogor District and then analysis was conducted at the Planning and Regional Development Division, Department of Soil Science and Land Resource, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University and in the Center for Regional System Analysis, Planning and Development (Crespent/P4W) LPPM IPB.

The result of this research showed that Karacak Village is one of hinterland area in Leuwiliang Subdistrict, which is the service area of Leuwiliang Village as a main service center and a several sub service centers like Leuwimekar Village, Karyasari Village, and Pabangbon Village. RW 01 is an area with the highest level of interest and completeness of rural settlement facilities at Karacak village and RW 03 is an area which has the highest efficiency level of service facilities at Karacak Village. RW 07 is an area that has the most concentrated pattern of distribution facilities and RW 08 is an area that has most dispersed pattern of distribution facilities at Karacak Village. The highest concentration of mangosteen plantation land use in RW 05 area that is Kampong of Cengal Sirna.

Household survey of respondents indicated that on a week, Karacak villagers tend to perform internal movement amount 76,8% of total trip, external movement amount 18,2% of total trip, and outside movement amount 5% of total trip. Mangosteen farmer respondents conduct internal movement amount of 36% and external movement amount of 64% to buy farming tools, while selling the crop just done by internally.

The result of multiple regression analysis showed that efficiency level of service facilities, wide of settlement area, number of household, number of economic facilities, and number of agricultural facilities have significantly until very significantly affect on the internal movement, while the characteristics that have significantly affect on the external and outside movement is IPRW and number of economic facilities. Beside that, it can also note that increasing the number of economic facilities must be balanced with increasing the number of agricultural facilities to form a solid structure of internal and external sevice centers in Cendawasari Agropolitan Area.

Keywords: Service Center Structure, Inhabitant Movement Orientation, Rural Settlement

IDENTIFIKASI STRUKTUR DAN ORIENTASI

PUSAT-PUSAT PELAYANAN KAWASAN AGROPOLITAN

(Studi Kasus Kawasan Cendawasari, Desa Karacak, Leuwiliang, Bogor)

SONY NUGROHO

A14062722

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Identifikasi Struktur dan Orientasi Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan Agropolitan (Studi Kasus Kawasan Cendawasari, Desa Karacak, Leuwiliang, Bogor)

Nama Mahasiswa : Sony Nugroho

Nomor Pokok : A14062722

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Didit Okta Pribadi, SP, M.Si

NIP. 19651011 199002 1 002 NIP. 19751001 200502 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc NIP. 19621113 198703 1 003

Karya Kecil ini Kupersembahkan Kepada:

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nganjuk (Jawa Timur) pada tanggal 18 April 1989 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugianto (Alm) dan Ibu Supinatun. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 01 Nanggewer (1994 - 2000) lalu dilanjutkan ke SLTP Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor (2000 - 2003) dan SMA Negeri 3 Kota Bogor (2003 - 2006). Kemudian pada tahun 2006 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan pada tahun 2007 penulis ditempatkan oleh IPB di Program Mayor Manajemen Sumberdaya Lahan, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian. Di samping itu, penulis juga mengambil Program Minor Manajemen Fungsional dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Selama menjadi mahasiswa penulis berkesempatan menjadi asisten praktikum untuk beberapa mata kuliah diantaranya: mata kuliah Pengantar Ilmu Tanah (semester ganjil tahun ajaran 2009/2010), mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Lanskap, mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, dan mata kuliah Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Kartografi (semester genap tahun ajaran 2009/2010), serta mata kuliah Perencanaan Tata Ruang dan Penatagunaan Lahan (semester ganjil tahun ajaran 2010/2011). Selain itu pada tahun 2010 penulis juga berkesempatan menjadi asisten tenaga ahli bidang coastal dan penginderaan jauh dalam kegiatan kajian: ”The Economics of Climate Change

in The Pacific” yang diselenggarakan atas kerjasama antara CCROM-SEAP

LPPM IPB dengan Asian Development Bank (ADB). .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Identifikasi Struktur dan Orientasi Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan Agropolitan (Studi Kasus: Kawasan Cendawasari, Desa Karacak, Leuwiliang, Bogor)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku dosen pembimbing I dan Bapak Didit Okta Pribadi, SP, M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal penelitian hingga berakhirnya penulisan skripsi ini, serta terimakasih kepada Ibu Ir. Dyah Retno Panuju, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Orangtuaku tersayang (Ibu dan Alm. Bapak) serta kakakku Heny Nurdiantini, SE dan adikku Helen Purwati yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa kepada penulis serta senantiasa menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat segera menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

2. P4W LPPM IPB yang telah membantu dan memfasilitasi proses penelitian. 3. Dosen dan staf Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah terutama

Ibu Dian Ayu Ira Puspita, SE dan Ibu Andrea Emma Pravitasari, SP, M.Si yang telah banyak membantu penulis selama penelitian ini berlangsung.

4. Masyarakat Desa Karacak dan semua pihak yang turut membantu dari awal penelitian hingga berakhirnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, November 2010 Sony Nugroho

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar‐besarnya juga tidak lupa penulis ucapkan kepada teman‐teman selama menjalani masa studi di IPB, yaitu: Teman‐teman matrikulasi kelas Kimia 19 dan teman‐teman TPB kelas B17 Teman‐teman Asrama Putra TPB C2 khususnya: Irwan Priyatna, Dudung Angkasa, dan M. Irawan. Teman sekamar Asrama C2/147: Irvan Nugraha, Ery Bunyamin Gufron, dan Jasmadi. Teman‐teman KKP Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Brebes 2009: M. Nazhri Annas J, Noni Husnayati, De Vilera S, dan Vani Nur Oktaviany. Teman‐teman di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (Soilers ’43) khususnya: Teman satu pembimbing akademik: Uli Kasih Theresia S, Miranti Anisa T, dan Andi Krisnantono. Teman satu pembimbing skripsi: Intan Laksmita Sari Teman‐teman seperjuangan di Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah: Ratri Ariani, Mila Mulyani, Onie Suwartika, Dwi Puspitosari, Agatha Septiana. Partner dalam seminar hasil penelitian: Nailah Sa’adah Teman‐teman dalam mengisi waktu luang bersama dengan jalan‐jalan,nonton, dan karaokean bareng: Putri Yuniastuti, Dwi Mandasari, Sigit Aditama, Ajang Christrianto, Bayu Sejati, Richard Gunawan, Natasha Sonya Septina, Anggraini Widdhi W, Sindy Marieta Putri, Nesya Ayu Dewi, Yuly Ratna Pratiwi, Dita Damayanti, Syifa fauziah, dan seluruh Soilers 43 lainnya. VIVA SOIL !!! HALO BOSSS...DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kawasan Agropolitan ... 4

2.1.1. Konsep Agropolitan ... 4

2.1.2.

Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 4

2.1.3. Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Manggis ... 6

2.2. Perkembangan Struktur Tata Ruang Wilayah ... 7

2.2.1. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) ... 7

2.2.2. Pusat Pelayanan ... 8

2.2.3. Struktur Tata Ruang Wilayah Perdesaan di Kabupaten Bogor 9 2.3. Profil Kebun Manggis Rakyat di Wilayah Agropolitan Leuwiliang ... 10

2.4. Pola Pergerakan Penduduk ... 12

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 13

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 13

3.2. Jenis Data, Sumber Data, dan Alat Penelitian ... 13

3.3. Tahapan Penelitian ... 14

3.4. Teknik Pengambilan Sampel... 15

3.5. Teknik Analisis ... 18

3.5.1. Analisis Skalogram ... 18

3.5.2. Analisis Location Quotient (LQ) ... 19

3.5.3. Analisis Pendugaan Pusat Sebaran Fasilitas ... 19

3.5.4. Analisis Pendugaan Pemusatan dan Dispersi Spasial Fasilitas 21 3.5.5. Analisis Regresi Berganda ... 22

IV. KONDISI UMUM WILAYAH ... 23

4.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi... 23

4.2.1. Topografi ... 24

4.2.2. Jenis Tanah ... 25

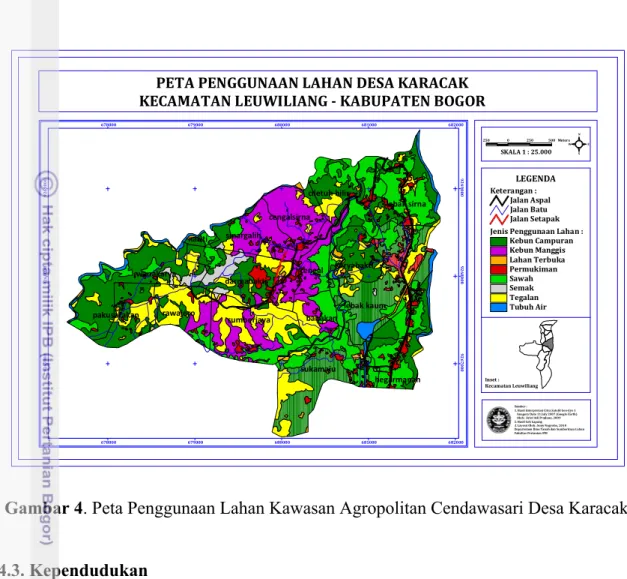

4.2.3. Penggunaan Lahan ... 26

4.3. Kependudukan ... 27

4.4. Prospek Agribisnis Komoditas Manggis ... 28

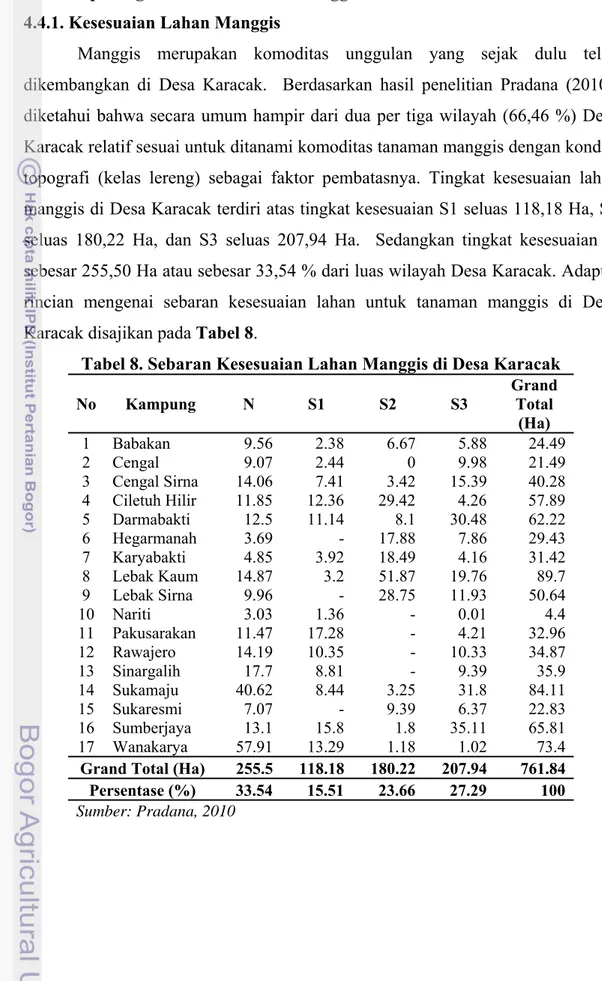

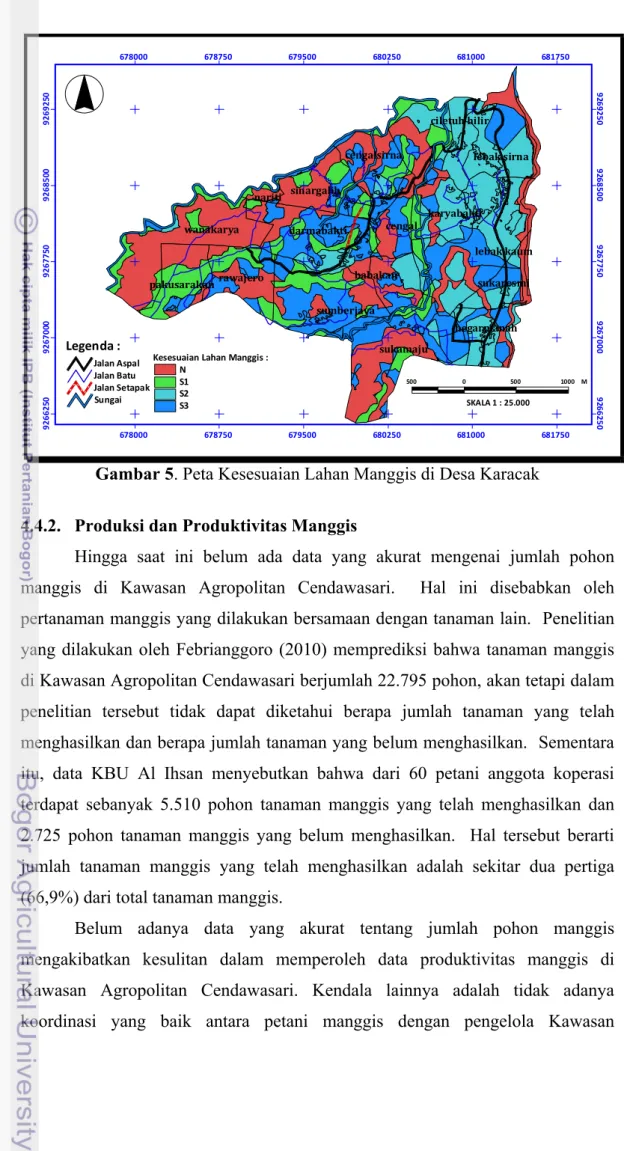

4.4.1. Kesesuaian Lahan Manggis... 28

4.4.2. Produksi dan Produktivitas Manggis ... 29

4.4.3. Kondisi Eksisting Usahatani Manggis ... 30

4.4.4. Fasilitas Penunjang Agribisnis Manggis dan Permasalahannya31 V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34

5.1. Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kecamatan Leuwiliang ... 34

5.2. Karakteristik Struktur Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan Agropolitan Cendawasari Desa Karacak ... 39

5.2.1. Indeks Perkembangan RW (RW) Desa Karacak ... 43

5.2.2. Efisiensi Pelayanan Fasilitas di Desa Karacak ... 44

5.2.3. Pola Sebaran Fasilitas Desa Karacak ... 46

5.3. Keunggulan Komparatif Komoditas Manggis di Desa Karacak ... 47

5.4. Orientasi Perjalanan Penduduk Desa Karacak ... 49

5.4.1. Orientasi Perjalanan Penduduk Terhadap Pusat-Pusat Pelayanan Umum ... 49

5.4.2. Orientasi Perjalanan Penduduk Terhadap Pusat-Pusat Pelayanan Agribisnis Manggis ... 54

5.5. Pengaruh Karakteristik Struktur Pusat-Pusat Pelayanan Terhadap Orientasi Perjalanan Penduduk Desa Karacak ... 55

5.6. Keterkaitan Struktur dan Orientasi Pusat-Pusat Pelayanan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Cendawasari ... 58

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 62

6.1. Kesimpulan ... 62

6.2. Saran ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 64

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Jenis dan Sumber Data Sekunder ... 14

2. Hubungan antara Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis, dan Output Penelitian ... ..16

3. Peubah yang Digunakan dalam Analisis Regresi Berganda ... 22

4. Luas Wilayah Desa Karacak ... 23

5. Sebaran Kelas Lereng Desa Karacak ... 25

6. Sebaran Jenis Tanah Desa Karacak ... 26

7. Sebaran Penggunaan Lahan Desa Karacak ... 26

8. Sebaran Kesesuaian Lahan Manggis di Desa Karacak ... 28

9. Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kecamatan Leuwiliang ... 35

10. Rincian Kelompok, Jumlah Jenis, dan Unit Fasilitas Desa Karacak ... 39

11. Indeks Perkembangan RW (IPRW) Desa Karacak ... 43

12. Sebaran dan Pemusatan Kebun Manggis di Desa Karacak ... 47

13. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda ... ..56

14. Keterkaitan Struktur Pusat-Pusat Pelayanan dengan Orientasi Perjalanan Penduduk Kawasan Agropolitan Cendawasari ... ..59

Lampiran 1. Variabel yang Digunakan dalam Analisis Skalogram Berbobot ... 67

2. Sebaran Responden Berdasarkan Proporsi KK dan Jenis Pekerjaan ... 68

3. Contoh Format Kuesioner ... 69

4. Hasil Analisis Skalogram Kecamatan Leuwiliang ... 71

5. Pengolahan Data Jarak Pusat Sebaran Fasilitas ke Pusat Permukiman RW .. 74

6. Hasil Analisis Skalogram (IPRW) Desa Karacak ... 74

7. Koordinat GPS Fasilitas Desa Karacak ... 75

8. Pengolahan Data Spatial Standard Distance Fasilitas Tiap RW ... 77

9. Rekapitulasi Hasil Survei Orientasi Perjalanan Penduduk Desa Karacak ... . 77

10. Hasil Analisis Regresi Berganda ... . 82

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1. Peta Lokasi Penelitian ... 13

2. Diagram Alir Penelitian ... 17

3. Peta Administrasi Batas RW Desa Karacak ... 24

4. Peta Penggunaan Lahan Desa Karacak ... 27

5. Peta Kesesuaian Lahan Manggis Desa Karacak ... 29

6. Peta Struktur Pusat-Pusat Pelayanan Kecamatan Leuwiliang ... 38

7. Peta Sebaran Fasilitas Desa Karacak ... 40

8. Dokumentasi (Foto-Foto) Fasilitas Desa Karacak ... . 41

9. Peta Struktur Pusat-Pusat Pelayanan Desa Karacak ... 42

10. Grafik Jarak Pusat Sebaran Fasilitas ke Pusat Permukiman RW (Meter) ... 45

11. Grafik Nilai Spatial Standard Distance Fasilitas (Meter) ... 46

12. Peta Sebaran Kebun Manggis Desa Karacak ... 48

13. Proporsi Perjalanan Penduduk Desa Karacak Berdasarkan Lokasi Tujuan (%) ... ..49

14. Peta Perjalanan Eksternal Penduduk Desa Karacak ... 50

15. Proporsi Perjalanan Penduduk Berdasarkan Alat Transportasi yang Digunakan (%) ... 51

16. Peta Sebaran Moda Transportasi Penduduk Desa Karacak ... 52

17. Proporsi Perjalanan Penduduk Desa Karacak Berdasarkan Maksud Perjalanan (%) ... ..53

18. Proporsi Perjalanan Penduduk Desa Karacak Berdasarkan Fasilitas yang Dituju (%) ... ..53

19. Proporsi Perjalanan Penduduk Desa Karacak terhadap Pusat-Pusat Pelayanan Agribisnis Manggis (%) ... ..54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Rustiadi dan Dardak (2008), pengembangan agropolitan merupakan sebuah pendekatan pengembangan suatu kawasan pertanian perdesaan yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik pelayanan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi, maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya. Dengan kata lain, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan. Kawasan agropolitan sendiri diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Di samping itu, kawasan agropolitan juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Kawasan Agropolitan telah diterapkan sebagai salah satu arahan dalam pengelolaan kawasan perdesaan pada beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang pada tahun 2008 menetapkan Kecamatan Leuwiliang khususnya Kawasan Cendawasari di Desa Karacak sebagai Kawasan Agropolitan berbasis komoditas tanaman manggis. Bappeda Kabupaten Bogor menegaskan bahwa penetapan kawasan tersebut telah dituangkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor dan melalui penetapan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensi alamnya. Selain itu, pertimbangan dipilihnya manggis sebagai komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Cendawasari adalah karena Kawasan Cendawasari merupakan salah satu sentra manggis di Indonesia yang telah mengembangkan kawasan perkebunan manggis dengan jumlah pohon sekitar 20 ribu pohon manggis. Di samping itu, buah manggis merupakan salah satu komoditas buah andalan

Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor buah segar Indonesia ke mancanegara.

Pengembangan struktur ruang merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kawasan agropolitan. Perkembangan struktur tata ruang kawasan agropolitan sangat ditentukan oleh pusat-pusat pelayanan dan infrastruktur yang tersedia, baik infrastruktur umum maupun infrastruktur penunjang pertanian komoditas unggulan. Adapun yang dimaksud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan struktur tata ruang kawasan agropolitan dapat disebut sebagai sumberdaya fasilitas fisik yang dapat menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut yang mencakup pusat-pusat pelayanan umum dan infrastruktur (sarana dan prasarana). Sehingga dapat dikatakan banyaknya jumlah dan jenis infrastruktur (sarana dan prasarana) dapat menjadi indikator kemajuan suatu wilayah. Tingkat perkembangan wilayah akan semakin maju seiring dengan semakin banyak jumlah dan jenis sarana dan prasarana serta tersebar secara spasial dalam susunan struktur ruang yang efektif dan efisien.

Struktur distribusi spasial pusat-pusat pelayanan di kawasan agropolitan akan menghasilkan interaksi spasial berupa kecenderungan orientasi penduduk dalam mengakses pusat-pusat pelayanan. Kecenderungan orientasi penduduk dalam beraktivitas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap struktur pusat-pusat pelayanan yang telah terbentuk saat ini dan sebagai salah satu pertimbangan dalam perbaikan infrastruktur ke depannya, contohnya dalam hal penentuan lokasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah seperti jaringan jalan dan fasilitas-fasilitas umum. Pembangunan suatu fasilitas-fasilitas tertentu pada lokasi yang mudah diakses penduduk akan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan struktur dan orientasi pusat-pusat pelayanan dalam pengembangan Kawasan

Agropolitan Cendawasari sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi beberapa hal diantaranya:

1. Hirarki pusat-pusat pelayanan Kecamatan Leuwiliang, 2. Karakteristik struktur pusat-pusat pelayanan Desa Karacak,

3. Keunggulan komparatif komoditas unggulan manggis di Desa Karacak, 4. Orientasi perjalanan penduduk Desa Karacak,

5. Pengaruh karakteristik struktur pusat-pusat pelayanan terhadap orientasi perjalanan penduduk Kawasan Agropolitan Cendawasari Desa Karacak

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kawasan Agropolitan 2.1.1. Konsep Agropolitan

Agropolitan terdiri dari kata agro (pertanian) dan kata politan (polis = kota), dengan demikian agropolitan secara tata bahasa dapat diartikan sebagai kota pertanian atau adanya unsur-unsur urbanism di daerah lahan pertanian. Konsep agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Friedmann (1974) sebagai strategi untuk pengembangan perdesaan. Menurut konsep ini agropolitan terdiri dari beberapa distrik dimana distrik-distrik agropolitan (selanjutnya kita sebut desa-desa sekitarnya) didefinisikan sebagai kawasan pertanian yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan kecenderungan menggunakan pola pertanian modern. Sedangkan, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007, kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

2.1.2.

Konsep Pengembangan Kawasan AgropolitanDalam Djakapermana (2003) dijelaskan bahwa pengembangan kawasan agropolitan tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat Propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), maka pengembangan kawasan agropolitan harus mendukung pengembangan kawasan andalan. Dengan demikian tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan.

Di samping itu, pentingnya pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia diindikasikan oleh ketersediaan lahan pertanian dan tenaga kerja yang murah, telah terbentuknya kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar petani, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, dan kesiapan pranata (institusi). Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) Indonesia dibandingkan dengan

negara lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (coping) (Porter, 1998). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan agropolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (local social culture).

Secara lebih luas, pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk perjalanan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan.

Douglas (1986) dalam Djakapermana (2003) menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah :

1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai:

a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/

transport center).

b. Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).

c. Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers

market).

d. Pusat industri pertanian (agro-based industry).

e. Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment).

f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).

2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai: a. Pusat produksi pertanian (agricultural production).

b. Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).

c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and

services).

d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop

3. Penetapan sektor unggulan:

a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.

b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).

c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

4. Dukungan sistem infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung

pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

5. Dukungan sistem kelembagaan.

a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.

b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

2.1.3. Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Manggis

Apabila kawasan agropolitan merupakan suatu sistem, maka sistem tersebut terdiri dari subsistem sumberdaya pertanian dan komoditas unggulan, subsistem sarana prasarana agribisnis, sarana prasarana umum, prasarana kesejahteraan sosial, dan subsistem kelestarian lingkungan. Mengingat kecamatan Leuwiliang sebagai kawasan agropolitan yang sebagian besar memiliki potensi lahan perkebunan (lahan kering), maka dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah dipilih model kawasan agropolitan berbasis perkebunan yang diarahkan pada perkebunan rakyat. Berdasarkan komoditasnya produk perkebunan yang menonjol adalah manggis. Komoditas ini merupakan andalan

ekspor non migas yang banyak diusahakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Leuwiliang khususnya Desa Karyasari, Desa Cibeber II, Desa Pabangbon, Desa Karacak, dan Desa Barengkok (Susanto, 2005).

Lebih lanjut Susanto (2005) mengungkapkan bahwa pengembangan komoditas unggulan buah manggis di kawasan agropolitan akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi rakyat setempat dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja musiman khususnya pada saat tanam dan panen. Kesempatan dan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh para pemuda tani sebagai penerus yang memiliki kecenderungan dan minat untuk mengembangkan buah manggis. Untuk mendukung pelaksanaan kawasan agropolitan manggis perlu dilakukan penyusunan perencanaan yang dititikberatkan pada aspek-aspek yang terdapat dalam sistem agribisnis manggis dari hulu hingga hilir.

2.2. Perkembangan Struktur Tata Ruang Wilayah

Pemahaman mengenai struktur tata ruang diperlukan untuk proses penataan ruang lebih lanjut suatu wilayah. Dalam UU No 26 Tahun 2007, struktur tata ruang sendiri diartikan sebagai susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

2.2.1. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)

Pada dasarnya fasilitas mempunyai pengertian yang luas meliputi sarana dan prasarana. Prasarana atau infrastruktur adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Sedangkan sarana adalah alat pembantu dalam prasarana itu. Prasarana dan sarananya adalah misalnya pabrik dengan mesinnya, jalan dengan mobilnya, rumah dengan perabotnya, sawah dengan bajaknya, sungai dengan perahunya, kelas dengan papan tulisnya, toko dengan etalasenya, dan sebagainya (Jayadinata, 1999).

Menurut bentuknya prasarana dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) yang berbentuk ruang atau bangunan (space), dan (2) yang berbentuk jaringan (network). Berdasarkan macamnya, prasarana yang berbentuk ruang/bangunan terdiri atas dua macam yaitu:

1). Ruang tertutup

• Perlindungan, yaitu rumah

• Pelayanan umum, yaitu prasarana kesehatan dan keamanan misalnya: balai pengobatan, rumah sakit, pos pemadam kebakaran, dan sebagainya.

• Kehidupan ekonomi, misalnya: pasar, bangunan bank, bangunan toko, pabrik, dan sebagainya.

• Kebudayaan pada umumnya, misalnya: bangunan pemerintahan, bangunan sekolah, bioskop, museum, gedung perpustakaan, dan sebagaimya.

2). Ruang terbuka

• Kebudayaan, misalnya: lapangan olah raga, taman, dan sebagainya.

• Kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya: sawah, kebun, kolam, hutan, pasar, pelabuhan, dan sebagainya.

• Kehidupan sosial, misalnya: kawasan rumah sakit, kawasan perumahan, dan sebagainya.

Sedangkan prasarana yang berbentuk jaringan terdiri atas empat macam yaitu: (1) sistem perangkutan, misalnya: jaringan jalan dan jaringan rel kereta api, (2) utilitas umum, misalnya: jaringan pipa air minum, dan jaringan kawat listrik, (3) sistem komunikasi perseorangan dan komunikasi massa, misalnya jaringan kawat telepon dan jaringan kawat atau kabel telegram, dan (4) sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya irigasi dan pengairan (Jayadinata, 1999).

2.2.2. Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan tidak selalu merupakan suatu pusat pertumbuhan, melainkan akan lebih berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, pertukaran ide dan informasi mengenai pembangunan yang akan menyebar ke desa-desa. Dusseldorp (1971) dalam Meiriki (2004) mengemukakan bahwa konsep teori pusat pelayanan adalah pemusatan dan fungsi pemusatan, batas ambang serta hirarki dengan adanya kristalisasi penduduk pada daerah inti akan berimplikasi pada terjadinya pemusatan fasilitas pelayanan sekaligus menobatkan daerah inti ini sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Di samping itu, pemusatan pelayanan akan memberikan sekurang-kurangnya tiga keuntungan diantaranya: (1) penggunaan fasilitas pelayanan ini akan lebih intensif daripada tidak dipusatkan, (2) fasilitas

pelayanan akan berfungsi lebih efisien, (3) berbagai kelembagaan seperti koperasi, pemasaran, kelompok tani, pengolahan hasil-hasil pertanian, dan perbankan dapat berfungsi dengan baik.

2.2.3. Struktur Tata Ruang Wilayah Perdesaan di Kabupaten Bogor

Secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor 2005-2025 dijelaskan bahwa tata ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bogor.

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi:

a) Pengelolaan perdesaan ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan pengembangan lingkungan permukiman perdesaan.

b) Meningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat desa

c) Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan

d) Besaran intensitas pemanfaatan lahan diarahkan untuk menjamin kelangsungan budidaya pertanian dan pelestarian lingkungan, dengan pemberian koefisien tutupan rendah antara 10 - 20 %.

Sedangkan, arahan pengelolaan sistem permukiman perdesaan meliputi : 1. Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan dilakukan melalui

pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) diantaranya adalah Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang.

2. Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan di kawasan perdesaan;

3. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi;

4. Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan meliputi pusat kegiatan wilayah dan lokal di wilayah perkotaan.

2.3. Profil Kebun Manggis Rakyat di Wilayah Agropolitan Leuwiliang

Berdasarkan hasil penelitian PKBT IPB (2004), Lokasi yang menjadi lahan pertanaman manggis ini pada awalnya merupakan lahan perkebunan teh. Pada waktu pabrik teh di daerah tersebut tidak lagi beroperasi, hampir seluruh pohon teh di daerah tersebut ditebang tetapi tidak diikuti dengan upaya konservasi/reboisasi. Lahan yang dibiarkan gundul tanpa vegetasi menyebabkan tingginya laju erosi dan pencucian hara tanah yang mengakibatkan tanah menjadi miskin dan tidak produktif.

Upaya pemanfaatan kembali lahan tersebut dilakukan dengan penanaman cengkeh, durian dan manggis. Pada masa kejayaan cengkeh, tanaman buah-buahan kurang diperhatikan sehingga tidak terpelihara. Selanjutnya setelah harga cengkeh jatuh, petani mulai melirik tanaman durian dan tanaman manggis dijadikan sebagai tanaman panjatan atau “tangga” untuk memanjat pohon durian. Sejak tahun 90-an manggis mulai memberikan pendapatan yang lebih baik sehingga melebihi nilai ekonomi durian. Sejarah pemeliharaan manggis yang kurang baik menyebabkan nilai ekonomi yang diperoleh petani lebih rendah daripada potensi yang sebenarnya sehingga perbaikan tanaman manggis diharapkan akan meningkatkan nilai ekonomi tanaman manggis.

Potensi tanaman manggis di Kecamatan Leuwiliang cukup baik, tetapi tanaman tersebut belum dikelola dengan baik. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan yang terarah dan berkesinambungan mengenai seluruh aspek agribisnis terhadap petani.

Tanaman manggis di wilayah agropolitan didominasi oleh tanaman yang sudah menghasilkan atau produktif (berumur 15 tahun ke atas). Tanaman manggis berasal dari hutan sekunder (Agroforestry) dan pekarangan warisan dari orang tuanya. Tanaman kurang terawat dengan baik karena anggapan petani terhadap tanaman ini hanya bersifat tanaman sampingan.

Produktivitas buah manggis yang dihasilkan relatif masih rendah yaitu 10-25 kg/pohon, sedangkan kondisi produktivitas optimalnya adalah 200-10-250

kg/pohon. Begitupun dengan kualitas buah yang dihasilkan masih rendah terutama untuk kualitas ekspor yaitu kurang dari 1% total produksi (Dinas Pertanian Bogor, 2004). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan IPB sebelumnya ternyata dengan menerapkan beberapa teknik budidaya seperti pemupukan dan pemangkasan menunjukkan adanya pengaruh nyata dalam peningkatan produksi dan mutu buah. Dimana produktivitas buah manggis meningkat hingga kisaran 45-80 kg/pohon, dengan peningkatan buah kualitas ekspor sampai dengan kisaran 40% dari total produksi.

Berdasarkan kajian teknik agronomi, iklim, dan kesesuaian tanah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor tahun 2004 tanaman manggis mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan baik di wilayah agropolitan. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran komoditas buah manggis hampir di seluruh Kecamatan Leuwiliang, khususnya Desa Barengkok, Pabangbon, Karacak, Karyasari, dan Cibeber II. Lokasi tanaman manggis terdapat hampir merata di setiap desa dengan konsentrasi paling banyak terdapat di desa Karacak. Sebagai komoditas unggulan, produksi buah manggis memiliki potensi yang besar untuk dapat meningkatkan pendapatan petani.

Salah satu upaya Dinas Pertanian Kabupaten Bogor untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan secara terpadu maka pada tanggal 27 Februari 2001 dilakukan pembentukkan kelompok tani manggis ”Karya Mekar” di Kampung Cengal, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 33 orang. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan dilakukan melalui gelar teknologi spesifik lokasi yaitu mengembangkan agribisnis manggis melalui inovasi teknik budidaya meliputi pemeliharaan tanaman, perbaikan sistem pola tanaman dan jarak tanam, perbaikan media tumbuh dengan sistem terasering, pengendalian hama dan penyakit, serta perbaikan cara panen dan penanganan pasca panen. Pembinaan kebijakan tata niaga dan pemasaran dalam bentuk kelembagaan dan permodalan yang akan dikelola melalui suatu badan usaha kelembagaan yang berbasis pertanian.

2.4. Pola Pergerakan Penduduk

Pergerakan merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu. Pergerakan ini menyangkut bagaimana individu bergerak setiap hari untuk berbagai macam alasan dan tujuan seperti bekerja, belanja, hiburan, rekreasi, dan sebagainya (Tamin, 2000). Kemudian Jacobson (2003) mengungkapkan bahwa perjalanan dengan maksud bekerja sebagian besar merupakan suatu kebiasaan (habitual) dimana ketika individu melakukan perjalanan secara berulang-ulang dan dengan frekuensi yang tinggi sedangkan perjalanan dengan maksud berbelanja, berjalan-jalan, dan bersantai barangkali merupakan sesuatu yang bersifat impulsive (suatu kesenangan yang biasanya dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel atau tidak tetap). Selain itu, perjalanan untuk kunjungan sosial atau personal service cenderung lebih terencana (planned) karena diyakini perlu adanya penggunaan kendaraan dan lain sebagainya yang harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada prinsipnya, penduduk merupakan aspek utama dalam setiap kegiatan perencanaan wilayah. Jumlah penduduk merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang harus disediakan. Begitu juga tentang banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun pada suatu wilayah. Di sisi lain, penduduk dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan sehingga dapat dicapai suatu nilai tamabah (kemakmuran) yang maksimal bagi wilayah tersebut (Tarigan, 2002).

Lebih lanjut Tarigan (2002) mengungkapkan bahwa mobilitas penduduk antar desa pada umumnya lebih banyak diungkapkan dalam studi yang intensif dengan cakupan wilayah yang terbatas. Ciri yang sangat menonjol dari mobilitas antar desa adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan biasanya terbatas pada sektor pertanian.

Menurut Meyer dan Straszheim (1971) dalam Maulana (2006), untuk menduga bangkitan perjalanan penduduk, unit yang umum digunakan adalah unit rumah tangga. Pendugaan bangkitan perjalanan dilakukan dengan melihat jumlah perjalanan yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk bekerja, sekolah, rekreasi, dan untuk keperluan lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

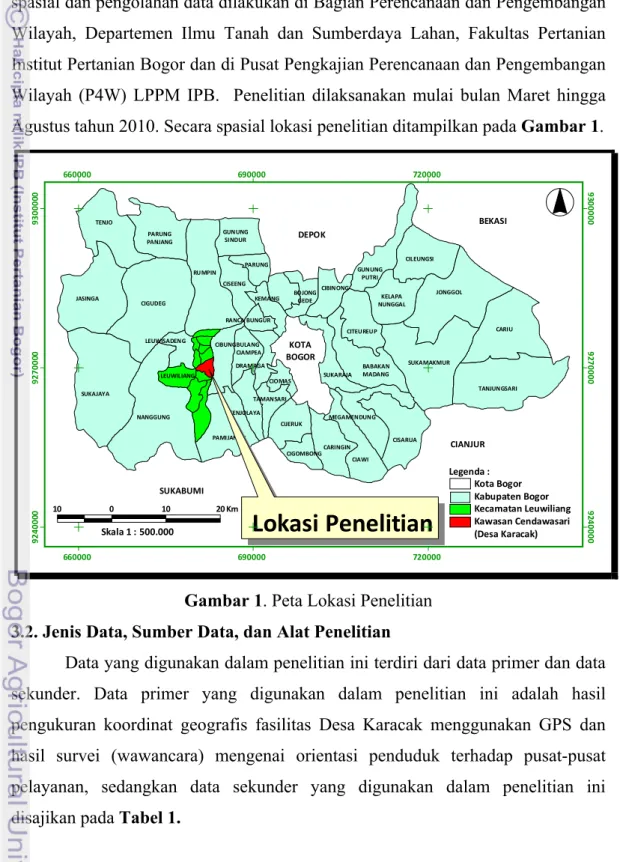

Penelitian dilakukan di Kawasan Agropolitan Cendawasari yang terletak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Sedangkan, analisis spasial dan pengolahan data dilakukan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM IPB. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret hingga Agustus tahun 2010. Secara spasial lokasi penelitian ditampilkan pada Gambar 1.

CARIU CIGUDEG SUKAJAYA NANGGUNG JONGGOL JASINGA RUMPIN TENJO TANJUNGSARI CIAWI SUKAMAKMUR CISARUA CILEUNGSI PAMIJAHAN LEUWILIANG CIJERUK CARINGIN CITEUREUP CISEENG SUKARAJA PARUNG PANJANG GUNUNG PUTRI CIAMPEA CIBINONG MEGAMENDUNG KELAPA NUNGGAL TENJOLAYA KEMANG PARUNG GUNUNG SINDUR CIBUNGBULANG DRAMAGA CIOMAS CIGOMBONG BOJONG GEDE LEUWISADENG RANCA BUNGUR KOTA BOGOR TAMANSARI BABAKAN MADANG DEPOK BEKASI SUKABUMI CIANJUR

Lokasi Penelitian

660000 660000 690000 690000 720000 720000 924000 0 9240000 927000 0 9270000 930000 0 9300000 Kabupaten Bogor Kawasan Cendawasari (Desa Karacak) Kota Bogor Kecamatan Leuwiliang Legenda : 10 0 10 20 Km Skala 1 : 500.000Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 3.2. Jenis Data, Sumber Data, dan Alat Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengukuran koordinat geografis fasilitas Desa Karacak menggunakan GPS dan hasil survei (wawancara) mengenai orientasi penduduk terhadap pusat-pusat pelayanan, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Jenis Data Sekunder Sumber

Peta-Peta Digital Kecamatan Leuwiliang

• Peta Administrasi • Peta Penggunaan Lahan • Peta Jaringan Jalan

Peta-Peta Digital Desa Karacak

Pradana (2009) • Peta Administrasi Kampung

• Peta Jaringan Jalan • Peta Topografi • Peta Jenis Tanah • Peta Kesesuaian Lahan

Manggis

Hasil Interpretasi Penggunaan

Lahan dari Google Earth Pradana (2009)

Data Atribut dan Peta Potensi Desa (PODES) Kabupaten Bogor 2008

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB, 2010

Alat yang digunakan pada penelitian ini mencakup alat-alat yang digunakan pada penelitian lapang seperti alat penerima sinyal GPS tipe Magellan Versi Platinum Meridian 5.40 dan daftar isian (kuesioner) serta alat-alat yang berupa perangkat lunak (software) pengolah data yang terdiri dari Arc View GIS

3.3, Statistica 8.0, Microsoft Office Word, dan Microsoft Office Excel.

3.3. Tahapan Penelitian

Penelitian terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) Tahap persiapan, 2) Analisis pendahuluan, 3) Penelitian lapang, dan 4) Analisis lanjutan. Tahap persiapan mencakup studi literatur dan pengumpulan data-data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis pendahuluan bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai hirarki pusat-pusat pelayanan di Kecamatan Leuwiliang dan keunggulan komparatif komoditas manggis di Kawasan Agropolitan Cendawasari Desa Karacak. Analisis pendahuluan dilakukan dengan cara mengolah data-data sekunder menggunakan beberapa teknik analisis data seperti Analisis Skalogram, Analisis Spasial, dan Analisis

Sementara itu, penelitian lapang pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data primer yang akan digunakan dalam analisis lanjutan. Penelitian lapang yang dilakukan meliputi pengukuran langsung koordinat geografis fasilitas di lapang dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning

System) dan survei/wawancara kepada sejumlah penduduk Kawasan Agropolitan

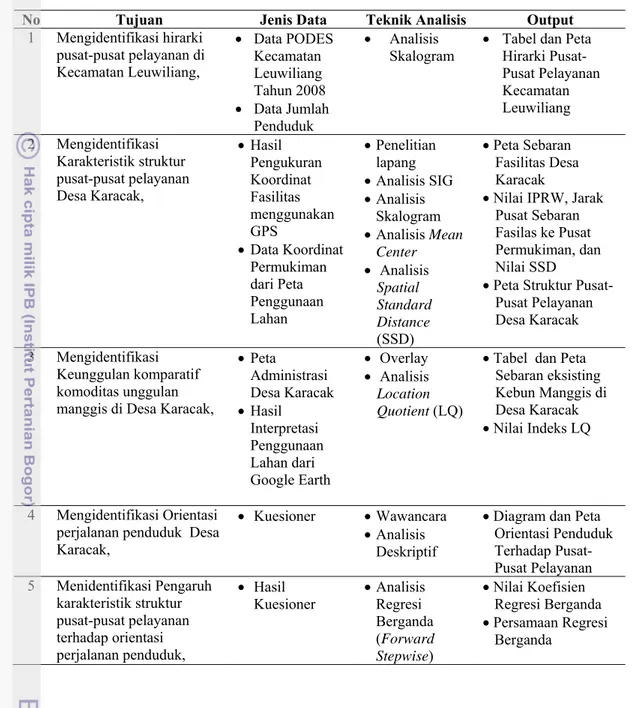

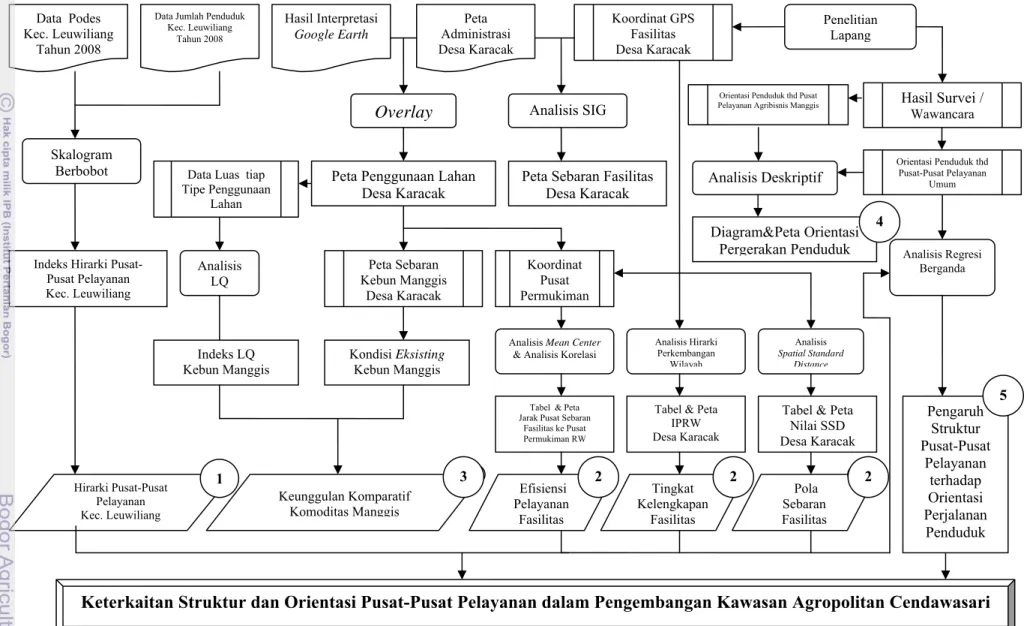

Cendawasari mengenai kecenderungan orientasi perjalanan penduduk dalam mengakses pusat-pusat pelayanan. Kemudian penelitian diakhiri dengan analisis lanjutan terhadap data-data primer yang diperoleh dari penelitian lapang untuk memperoleh tujuan akhir dari penelitian ini. Pada Tabel 2 disajikan gambaran tentang hubungan antara jenis data dan teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan dalam penelitian ini sedangkan diagram alir penelitian ditampilkan pada Gambar 2.

3.4. Teknik Penarikan Sampel (Responden)

Responden yang disurvei berjumlah 50 rumah tangga (KK) untuk survei orientasi terhadap pusat pelayanan umum dan 25 orang petani manggis untuk survei orientasi terhadap pusat pelayanan agribisnis manggis. Kuesioner disebarkan secara purpossive stratified sampling dengan strata jenis pekerjaan kepala keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga sesuai dengan proporsi jumlah rumah tangga (KK) pada masing-masing RW (lihat Lampiran 2). Pengisian kuesioner dilakukan dengan wawancara kepada masing-masing keluarga terkait dengan aktivitas selama satu minggu terakhir dan wawancara kepada petani manggis untuk mengetahui pusat-pusat aktivitas/pelayanan agribisnis manggis seperti tempat pembelian sarana produksi pertanian, tempat pengelolaan pasca panen, dan tempat penjualan hasil panen. Contoh kuesioner dan daftar sebarannya disajikan pada Lampiran 2 dan 3. Data yang diperoleh dari hasil survei (wawancara) tersebut kemudian akan disajikan secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk peta dan grafik proporsi perjalanan penduduk.

Tabel 2. Hubungan antara Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis, dan Output Penelitian

No Tujuan Jenis Data Teknik Analisis Output

1 Mengidentifikasi hirarki pusat-pusat pelayanan di Kecamatan Leuwiliang, • Data PODES Kecamatan Leuwiliang Tahun 2008 • Data Jumlah Penduduk • Analisis Skalogram

• Tabel dan Peta Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kecamatan Leuwiliang 2 Mengidentifikasi Karakteristik struktur pusat-pusat pelayanan Desa Karacak, • Hasil Pengukuran Koordinat Fasilitas menggunakan GPS • Data Koordinat Permukiman dari Peta Penggunaan Lahan • Penelitian lapang • Analisis SIG • Analisis Skalogram • Analisis Mean Center • Analisis Spatial Standard Distance (SSD) • Peta Sebaran Fasilitas Desa Karacak

• Nilai IPRW, Jarak Pusat Sebaran Fasilas ke Pusat Permukiman, dan Nilai SSD

• Peta Struktur Pusat-Pusat Pelayanan Desa Karacak 3 Mengidentifikasi

Keunggulan komparatif komoditas unggulan manggis di Desa Karacak,

• Peta Administrasi Desa Karacak • Hasil Interpretasi Penggunaan Lahan dari Google Earth • Overlay • Analisis Location Quotient (LQ)

• Tabel dan Peta Sebaran eksisting Kebun Manggis di Desa Karacak • Nilai Indeks LQ

4 Mengidentifikasi Orientasi

perjalanan penduduk Desa Karacak,

• Kuesioner • Wawancara

• Analisis Deskriptif

• Diagram dan Peta Orientasi Penduduk Terhadap Pusat-Pusat Pelayanan 5 Menidentifikasi Pengaruh karakteristik struktur pusat-pusat pelayanan terhadap orientasi perjalanan penduduk, • Hasil Kuesioner • Analisis Regresi Berganda (Forward Stepwise) • Nilai Koefisien Regresi Berganda • Persamaan Regresi Berganda

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

Orientasi Penduduk thd Pusat Pelayanan Agribisnis Manggis

Analisis Hirarki Perkembangan Wilayah Analisis Spatial Standard Distance

Tabel & Peta IPRW Desa Karacak

Tabel & Peta Nilai SSD Desa Karacak Tingkat Kelengkapan Fasilitas Pola Sebaran Fasilitas

Data Jumlah Penduduk Kec. Leuwiliang Tahun 2008 Data Podes Kec. Leuwiliang Tahun 2008 Skalogram Berbobot

Indeks Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kec. Leuwiliang Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kec. Leuwiliang Orientasi Penduduk thd Pusat-Pusat Pelayanan Umum Analisis Deskriptif Analisis Regresi Berganda Pengaruh Struktur Pusat-Pusat Pelayanan terhadap Orientasi Perjalanan Penduduk Diagram&Peta Orientasi Pergerakan Penduduk Penelitian Lapang Hasil Survei / Wawancara Koordinat GPS Fasilitas Desa Karacak Analisis SIG

Peta Sebaran Fasilitas Desa Karacak

Koordinat Pusat Permukiman

Analisis Mean Center & Analisis Korelasi

Tabel & Peta Jarak Pusat Sebaran

Fasilitas ke Pusat Permukiman RW Efisiensi Pelayanan Fasilitas Peta Sebaran Kebun Manggis Desa Karacak Kondisi Eksisting Kebun Manggis Analisis LQ Keunggulan Komparatif Komoditas Manggis

Data Luas tiap Tipe Penggunaan Lahan Hasil Interpretasi Google Earth Peta Administrasi Desa Karacak Overlay

Peta Penggunaan Lahan Desa Karacak Indeks LQ Kebun Manggis 1 3 2 2 2 5 4

Keterkaitan Struktur dan Orientasi Pusat-Pusat Pelayanan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Cendawasari 5 2 2 2 3 4 1 Keterangan :

3.5. Teknik Analisis 3.5.1. Analisis Skalogram

Metode skalogram digunakan untuk menentukan hirarki wilayah. Hirarki wilayah pada penelitian ini dilakukan di jenjang kecamatan untuk memperoleh indeks perkembangan desa (IPD) dan di jenjang desa untuk memperoleh indeks perkembangan RW (IPRW). Data yang digunakan adalah data jumlah unit berbagai fasilitas yang terdapat pada unit desa di Kecamatan Leuwiliang dan unit RW di Desa Karacak meliputi kelompok fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penunjang permukiman. Rincian data yang digunakan dalam analisis skalogram disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 7. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada atau tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah atau kuantitasnya. Model untuk menentukan nilai Indeks Perkembangan atau Pelayanan Desa (Rustiadi et al., 2003) adalah sebagai berikut:

IP

j = dimana :Keterangan:

IPj = Indeks Perkembangan Desa/RW ke-j

Iij = Jumlah sarana prasarana ke-i desa/RW ke-j

I’ij = Jumlah sarana prasarana ke-i terkoreksi desa/RW ke-j

I i min = Jumlah sarana prasarana ke-i terkecil (minimum) SDi = Simpangan baku sarana prasarana ke-i

Dengan asumsi data menyebar normal, penentuan tingkat perkembangan wilayah dibagi menjadi tiga yaitu:

• Hirarki I (Tinggi), jika indeks perkembangan ≥ (rata-rata + 1.5 x simpangan baku)

• Hirarki II (Sedang), jika rata-rata < indeks perkembangan < (rata-rata + 1.5 x simpangan baku)

• Hirarki III (Rendah), jika indeks perkembangan < rata-rata

3.5.2. Analisis Location Quocient (LQ)

Location Quocient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa

sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa 1). Kondisi geografis relatif seragam, 2). Pola-pola aktivitas bersifat seragam, dan 3). Setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Persamaan LQ (Panuju et al., 2008) adalah sebagai berikut:

..

/

.

.

/

X

j

X

Xi

Xij

LQij

=

Dimana: Xij : derajat aktivitas ke-j di wilayah ke-i Xi. : total aktivitas di wilayah ke-i X.j : total aktivitas ke-j di semua wilayah X.. : derajat aktivitas total wilayah

Jika nilai LQij > 1, maka hal ini menunjukkan adanya konsentrasi suatu

aktivitas j di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i. Jika nilai LQij = 1, maka aktivitas j di sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total. Jika nilai LQij < 1, maka aktivitas j di sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

Analisis Location Quotient (LQ) dalam penelitian ini bertujuan untuk

menunjukkan tingkat pemusatan atau basis aktivitas penggunaan lahan kebun manggis di Desa Karacak. Data yang digunakan untuk analisis ini adalah luas penggunaan lahan kebun manggis dalam unit-unit kampung di Desa Karacak dan total luas penggunaan lahan di Desa Karacak.

3.5.3. Analisis Pusat Sebaran Fasilitas

Pusat sebaran merupakan sepasang koordinat spasial yang menggambarkan posisi suatu titik yang diasumsikan paling mewakili sebarannya. Analisis pusat sebaran dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pusat sebaran fasilitas dan pusat permukiman setiap RW.

Penentuan pusat sebaran fasilitas dan pusat permukiman setiap RW Desa Karacak dianalisis dengan pendekatan mean center. Dalam hal ini mean center merupakan sepasang koordinat spasial yang menyatakan posisi pusat dari sebaran fenomena tiap wilayah. Nilai koordinat mean center (Xc , Yc) merupakan rataan nilai koordinat fenomena yang diukur pada sumbu x dan y sehingga koordinat

mean center sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Smith (1995) dalam

Natasarjana (2006) memformulasikan mean center sebagai berikut:

Keterangan:

Xc = koordinat mean center pada sumbu x;

Yc = koordinat mean center pada sumbu y;

xi = koordinat fasilitas atau permukiman ke-i pada sumbu x;

yi = koordinat fasilitas atau permukiman ke-i pada sumbu y.

Data yang digunakan dalam penentuan pusat sebaran fasilitas adalah data koordinat fasilitas setiap RW yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapang dengan menggunakan GPS, sedangkan penentuan pusat permukiman tiap RW menggunakan data atribut koordinat poligon permukiman setiap RW yang diperoleh dari peta penggunaan lahan Desa Karacak. Sementara itu, penghitungan jarak antar pusat sebaran (mean center) dilakukan berdasarkan konsep garis lurus (euclidian distance) yang diperoleh dengan bantuan software Arc View 3.3.

Pada penelitian ini juga dilakukan penghitungan parameter rataan jarak tiap fasilitas ke pusat permukiman terdekat yang dijadikan sebagai pembanding terhadap parameter jarak pusat sebaran fasilitas ke pusat sebaran permukiman. Rataan jarak tiap fasilitas ke pusat permukiman terdekat juga dihitung berdasarkan konsep garis lurus (euclidian distance). Kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua parameter tersebut. Dalam analisis korelasi sederhana, keeratan sifat antara dua parameter yang diamati akan ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif menggambarkan keterkaitan searah antar peubah (parameter) sedangkan keterkaitan antar peubah saling berlawanan apabila koefisien korelasi

bernilai negatif. Selain itu, antar peubah tidak ada keterkaitan apabila nilai koefisien mendekati nol.

3.5.4. Analisis Pendugaan Pemusatan dan Dispersi Spasial Fasilitas

Sebaran fenomena dalam suatu wilayah dapat mengindikasikan pemusatan dan dispersi. Dalam penelitian ini, analisis pendugaan pemusatan dan dispersi sebaran fenomena bertujuan untuk mengetahui pemusatan dan dispersi dari sebaran fenomena fasilitas setiap RW di Desa Karacak. Pendugaan terjadinya pemusatan atau dispersi dianalisis dengan pendekatan Spatial Standard Distance.

Spatial standard distance hanya menggambarkan kecenderungan sebaran data

terpusat atau terdispersi dan tidak mampu menunjukkan arah dispersi.

Smith (1995) dalam Natasarjana (2006) mengungkapkan bahwa spatial

standard distance merupakan akar kuadrat dari rataan kuadrat jarak dari pusat

yang diformulasikan sebagai berikut:

D =

S

x=

S

y=

Keterangan:

D = spatial standard distance;

Sx = spatial standard distance pada sumbu x;

Sy = spatial standard distance pada sumbu y;

xi = koordinat fenomena ke-i pada sumbu x;

yi = koordinat fenomena ke-i pada sumbu y;

xc = koordinat mean center ke-i pada sumbu x;

yc = koordinat mean center ke-i pada sumbu y.

Beberapa kelebihan dari analisis ini antara lain adalah dapat menduga kecenderungan dari pola sebaran fasilitas dan dapat menduga jangkauan relatif pelayanan dari suatu sebaran fasilitas. Sedangkan kelemahannya adalah tidak mampu menunjukkan arah dispersi dari sebaran fasilitas. Analisis ini menggunakan data koordinat fasilitas yang diambil dengan GPS dan tidak mempertimbangkan bobot atau kualitas dari masing-masing fasilitas. Unit analisis yang digunakan adalah RW dan kelompok fasilitas. Pendugaan pemusatan dan dispersi fasilitas tiap RW menggunakan RW sebagai unit analisisnya. Sedangkan kelompok fasilitas menggunakan fasilitas sebagai unit analisisnya.

3.5.5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menduga pengaruh variabel-variabel penjelas yang terkait dengan struktur pusat-pusat pelayanan (X) terhadap variabel tujuan (Y) yang diamati yaitu jumlah perjalanan penduduk. Data jumlah perjalanan penduduk yang digunakan dalam analisis ini didasarkan atas rata-rata jumlah perjalanan responden tiap RW di Desa Karacak dalam rentang waktu selama satu minggu terakhir. Data tersebut diperoleh dari hasil survei lapang yang dilakukan pada bulan Mei 2010. Analisis regresi berganda pada penelitian ini menggunakan RW sebagai unit analisisnya. Model yang digunakan adalah:

Y = α

0+ α

1x

1+ α

2x

2+ ... + α

jx

jDimana: Y : dependent variabel (variabel yang diduga)

Xj : independent variabel (variabel penduga) ke-j αj : koefisien regresi peubah ke-j

Pada penelitian ini terdapat dua model regresi yang diuji yaitu model regresi untuk total perjalanan internal (Y1) dan total perjalanan eksternal (mencakup ke luar kecamatan) (Y2). Dalam membangun model persamaan di atas, variabel-variabel yang dipilih berdasarkan pertimbangan logis bahwa karakteristik struktur pusat-pusat pelayanan tersebut terkait dengan orientasi perjalanan penduduk Kawasan Agropolitan Cendawasari Desa Karacak. Namun untuk menghindari terjadinya multikolinearitas (korelasi antar variabel independen) maka persamaan akan diduga dengan metode forward stepwise sehingga tidak semua variabel penjelas/penduga digunakan dalam persamaan. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis regresi berganda disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Variabel yang Digunakan dalam Analisis Regresi Berganda

Variabel Unit/Satuan Simbol

Jumlah Perjalanan Internal Perjalanan per minggu Y1

Jumlah Perjalanan Eksternal+Luar Perjalanan per minggu Y2

Indeks Perkembangan RW IPRW X1

Jarak Pusat Sebaran Fasilitas ke Pusat Sebaran

Permukiman RW Meter X2

Nilai Spatial Standard Distance RW Meter X3

Jumlah Rumah Tangga RW KK X4

Luas Area Permukiman RW Hektar X5

Jumlah Fasilitas Ekonomi RW Unit X6

Jumlah Fasilitas Pendidikan RW Unit X7

IV. KONDISI UMUM WILAYAH

4..1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

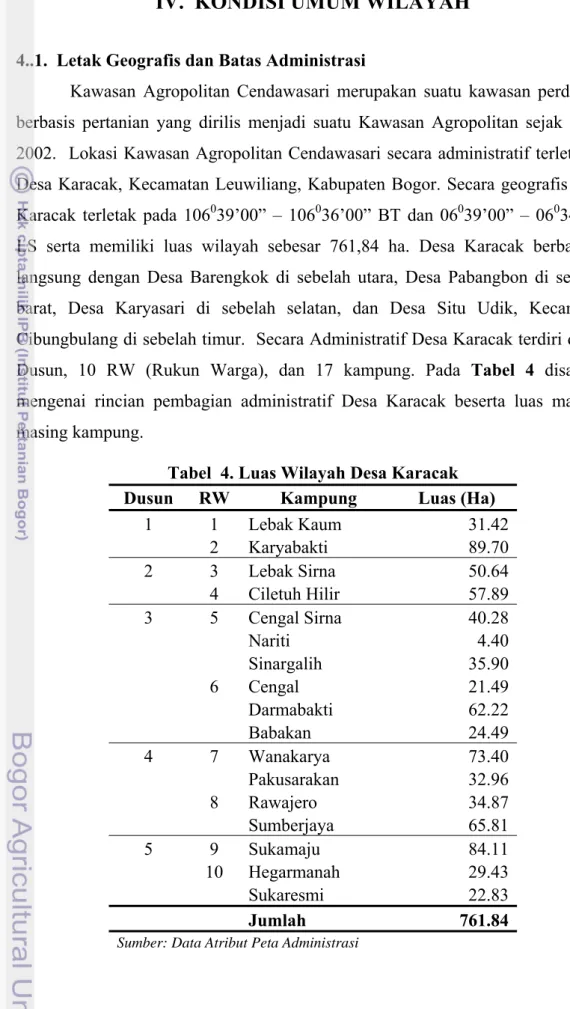

Kawasan Agropolitan Cendawasari merupakan suatu kawasan perdesaan

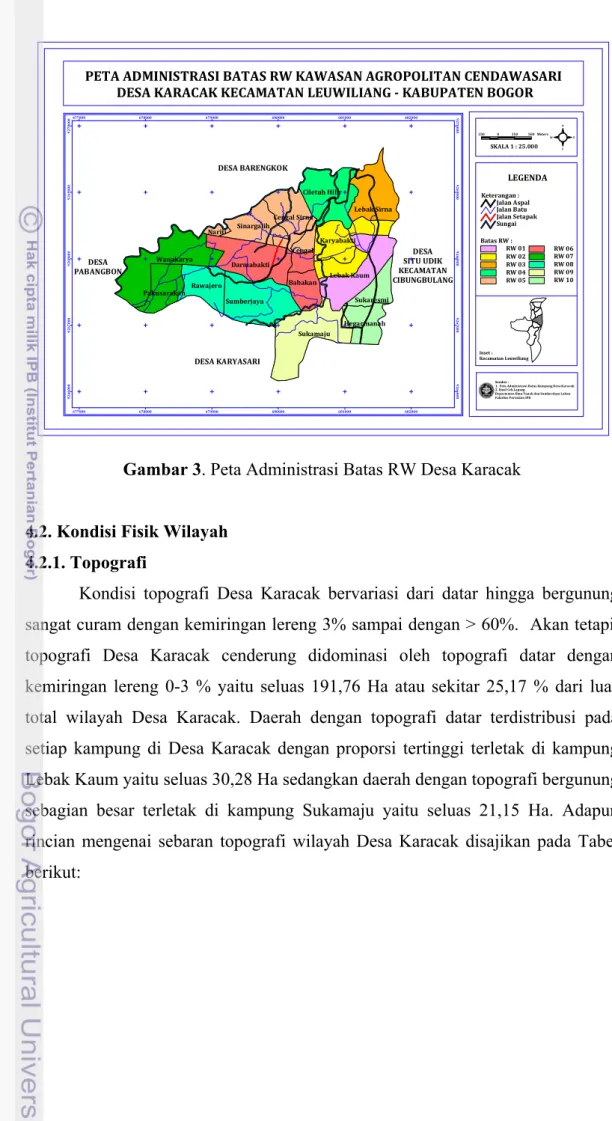

berbasis pertanian yang dirilis menjadi suatu Kawasan Agropolitan sejak tahun 2002. Lokasi Kawasan Agropolitan Cendawasari secara administratif terletak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Secara geografis Desa Karacak terletak pada 106039’00” – 106036’00” BT dan 06039’00” – 06034’30” LS serta memiliki luas wilayah sebesar 761,84 ha. Desa Karacak berbatasan langsung dengan Desa Barengkok di sebelah utara, Desa Pabangbon di sebelah barat, Desa Karyasari di sebelah selatan, dan Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang di sebelah timur. Secara Administratif Desa Karacak terdiri dari 5 Dusun, 10 RW (Rukun Warga), dan 17 kampung. Pada Tabel 4 disajikan mengenai rincian pembagian administratif Desa Karacak beserta luas masing-masing kampung.

Tabel 4. Luas Wilayah Desa Karacak

Dusun RW Kampung Luas (Ha)

1 1 Lebak Kaum 31.42 2 Karyabakti 89.70 2 3 Lebak Sirna 50.64 4 Ciletuh Hilir 57.89 3 5 Cengal Sirna 40.28 Nariti 4.40 Sinargalih 35.90 6 Cengal 21.49 Darmabakti 62.22 Babakan 24.49 4 7 Wanakarya 73.40 Pakusarakan 32.96 8 Rawajero 34.87 Sumberjaya 65.81 5 9 Sukamaju 84.11 10 Hegarmanah 29.43 Sukaresmi 22.83 Jumlah 761.84

DESA BARENGKOK DESA KARYASARI DESA PABANGBON DESA SITU UDIK KECAMATAN CIBUNGBULANG Sukamaju Lebak Kaum Wanakarya Sumberjaya Darmabakti Ciletuh Hilir Lebak Sirna Rawajero Sinargalih Cengal Cengal Sirna Karyabakti Babakan Pakusarakan Hegarmanah Sukaresmi Nariti 677000 677000 678000 678000 679000 679000 680000 680000 681000 681000 682000 682000 9 2 66 00 0 9266 00 0 9 2 67 00 0 9267 00 0 9 2680 00 9 26 800 0 9 269 000 9 269 00 0 9 270 00 0 9270 00 0 PETA ADMINISTRASI BATAS RW KAWASAN AGROPOLITAN CENDAWASARI DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR 250 0 250 500 Meters S N E W SKALA 1 : 25.000 Sungai Keterangan : Jalan Aspal Jalan Batu Jalan Setapak Batas RW : RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 RW 07 RW 08 RW 09 RW 10 LEGENDA Sumber : 1. Peta Administrasi Batas Kampung Desa Karacak 2. Hasil Cek Lapang Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB Inset : Kecamatan Leuwiliang

Gambar 3. Peta Administrasi Batas RW Desa Karacak 4.2. Kondisi Fisik Wilayah

4.2.1. Topografi

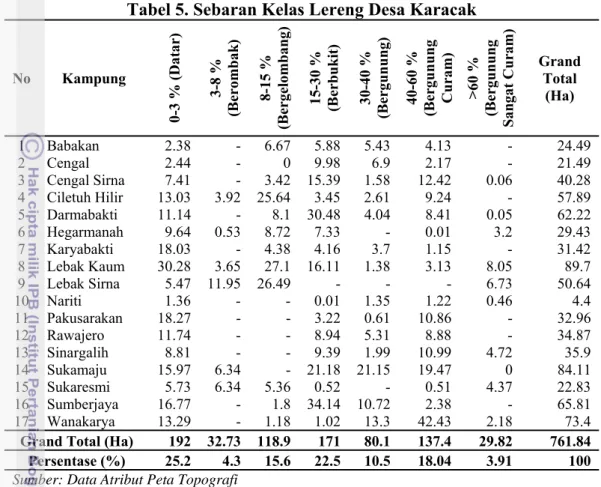

Kondisi topografi Desa Karacak bervariasi dari datar hingga bergunung sangat curam dengan kemiringan lereng 3% sampai dengan > 60%. Akan tetapi, topografi Desa Karacak cenderung didominasi oleh topografi datar dengan kemiringan lereng 0-3 % yaitu seluas 191,76 Ha atau sekitar 25,17 % dari luas total wilayah Desa Karacak. Daerah dengan topografi datar terdistribusi pada setiap kampung di Desa Karacak dengan proporsi tertinggi terletak di kampung Lebak Kaum yaitu seluas 30,28 Ha sedangkan daerah dengan topografi bergunung sebagian besar terletak di kampung Sukamaju yaitu seluas 21,15 Ha. Adapun rincian mengenai sebaran topografi wilayah Desa Karacak disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Sebaran Kelas Lereng Desa Karacak No Kampung 0-3 % (D at ar) 3-8 % (Berom b ak) 8-15 % (Bergelombang) 15 -3 0 % (Berbuki t) 30 -4 0 %

(Bergunung) 40-60 % (Bergunung Cur

am) >60 % (Bergunung San gat Cur am) Grand Total (Ha) 1 Babakan 2.38 - 6.67 5.88 5.43 4.13 - 24.49 2 Cengal 2.44 - 0 9.98 6.9 2.17 - 21.49 3 Cengal Sirna 7.41 - 3.42 15.39 1.58 12.42 0.06 40.28 4 Ciletuh Hilir 13.03 3.92 25.64 3.45 2.61 9.24 - 57.89 5 Darmabakti 11.14 - 8.1 30.48 4.04 8.41 0.05 62.22 6 Hegarmanah 9.64 0.53 8.72 7.33 - 0.01 3.2 29.43 7 Karyabakti 18.03 - 4.38 4.16 3.7 1.15 - 31.42 8 Lebak Kaum 30.28 3.65 27.1 16.11 1.38 3.13 8.05 89.7 9 Lebak Sirna 5.47 11.95 26.49 - - - 6.73 50.64 10 Nariti 1.36 - - 0.01 1.35 1.22 0.46 4.4 11 Pakusarakan 18.27 - - 3.22 0.61 10.86 - 32.96 12 Rawajero 11.74 - - 8.94 5.31 8.88 - 34.87 13 Sinargalih 8.81 - - 9.39 1.99 10.99 4.72 35.9 14 Sukamaju 15.97 6.34 - 21.18 21.15 19.47 0 84.11 15 Sukaresmi 5.73 6.34 5.36 0.52 - 0.51 4.37 22.83 16 Sumberjaya 16.77 - 1.8 34.14 10.72 2.38 - 65.81 17 Wanakarya 13.29 - 1.18 1.02 13.3 42.43 2.18 73.4

Grand Total (Ha) 192 32.73 118.9 171 80.1 137.4 29.82 761.84 Persentase (%) 25.2 4.3 15.6 22.5 10.5 18.04 3.91 100

Sumber: Data Atribut Peta Topografi

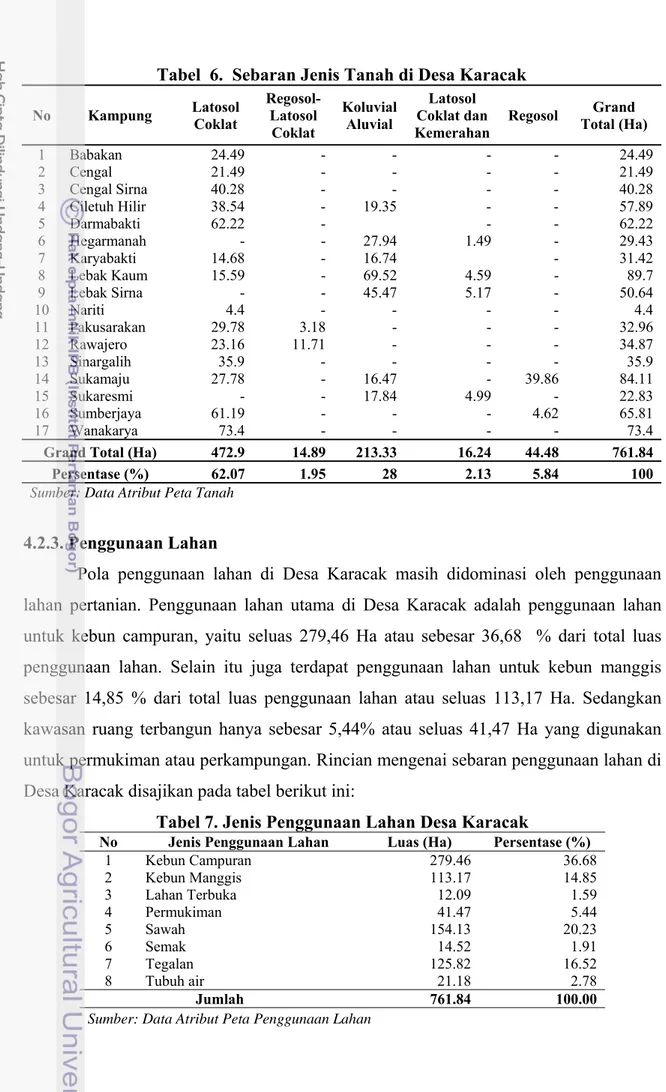

4.2.2. Jenis Tanah

Berdasarkan sebaran jenis tanah Desa Karacak (Tabel 6) dapat diketahi bahwa jenis tanah yang dominan di Desa Karacak adalah jenis tanah Latosol Coklat yang tersebar pada hampir 62,07 % dari luas total wilayah Desa Karacak atau seluas 472,9 Ha. Jenis tanah Latosol Coklat terluas dijumpai di kampung Wanakarya yaitu seluas 73,40 Ha. Selain itu, jenis tanah lain yang dijumpai di Desa Karacak adalah Regosol-Latosol Coklat, Koluvial Aluvial, Regosol-Latosol Coklat dan Kemerahan, dan Regosol. Pada tabel berikut disajikan rincian mengenai sebaran jenis tanah yang dapat dijumpai di sekitar Desa Karacak.