1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 2012 telah disahkan Undang-Undang Keistimewaan DIY (UU No.13 tahun 2012) yang mengatur secara detail tentang kewenangan pertanahan. Undang-Undang Keistimewaan DIY diharapkan akan memberikan landasan terhadap tanah-tanah keraton atau Sultan Ground yang saat ini belum memiliki hukum kepemilikan. Keraton bersama pemerintah daerah akan mendata ulang dan melakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah Sultan Ground. Masyarakat yang tinggal di tanah magersari akan memiliki landasan hukum yang jelas mengenai ijin pemakaian Sultan Ground. Letak Sultan Ground yang tersebar luas di berbagai penjuru dan seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang menuntut mutu kehidupan yang lebih baik maka kebutuhan tanah akan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu adanya inventarisasi tanah Sultan

Ground agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sultan Ground adalah tanah yang masih milik keraton dan belum diberikan

haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa. Siapapun yang akan menggunakan Sultan Ground harus meminta ijin kepada pihak keraton dengan melalui prosedur yang berlaku. Keberadaan Sultan Ground di Yogyakarta merupakan asset sosial dan ekonomi yang harus dijaga dan dipertahankan. Status tanah yang mereka gunakan bersifat magersari dan tidak dapat dijadikan hak milik. Sementara bagi pihak keraton, status tanah Sultan Ground masih belum jelas secara hukum karena selama ini Sultan Ground dianggap sebagai Tanah Ulayat (adat) yang keberadaannya telah diakui baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah Provinsi DIY mulai mendata penggunaan tanah yang masuk dalam kategori Sultan

Ground dan Pakualam Ground. Pendataan dilakukan hanya untuk keperluan

administrasi, bukan upaya mengambil kembali tanah-tanah tersebut dari warga masyarakat yang sudah menggunakan tanah tersebut turun-temurun. Belum adanya informasi spasial keberadaan tanah Sultan Ground ditambah dengan ketidakjelasan

lokasi-lokasi persebaran tanah Sultan Ground ini, akan menimbulkan kerancuan pada kepemilikan dan penggunaan tanah Sultan Ground.

Letak Sultan Ground yang menyebar harus diinventarisasi dan dibuat dalam bentuk peta untuk mempermudah pendataan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui luas persebaran, perubahan penggunaan, kesesuaian penggunaan dan keselarasan perubahan penggunaan tanah sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIY yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan proyek yang berjudul: “PEMETAAN PERSEBARAN DAN PENGGUNAAN SULTAN GROUND DI KOTAMADYA YOGYAKARTA”.

I.2. Tujuan Proyek

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Inventarisasi persebaran Sultan Ground di Kotamadya Yogyakarta. 2. Identifikasi penggunaan tanah Sultan Ground di Kotamadya Yogyakarta. 3. Menyajikan informasi persebaran, keberadaan dan penggunaan Sultan

Ground dalam bentuk digital.

I.3. Manfaat Proyek

Pelaksanaan proyek yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui distribusi penggunaan Sultan Ground.

2. Memberikan masukan dalam rangka inventarisasi Sultan Ground setelah diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan DIY.

I.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka perlu adanya batasan. Batasan pada proyek ini adalah :

1. Satuan pemetaan yang digunakan untuk analisa tingkat administrasi dengan satuan terkecil adalah tingkat kelurahan atau desa.

2. Daerah untuk proyek merupakan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.5. Landasan Teori

I.5.1. Sejarah Tanah Sultan Ground

Tanah Sultan Ground merupakan tanah milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diwariskan secara turun temurun oleh pewaris Kasultanan Ngayogyakarta. Tanah ini tersebar hampir seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan keberadaannya diakui oleh masyarakat Yogyakarta. Pada awalnya, di tanah Jawa hanya ada satu kekuasaan di bawah kepemimpinan Susuhan Pakubuwono yang berkuasa atas seluruh bumi Mataram. Kemudian pada tahun 1740-1743, terjadi pemberontakan akibat ketidakpuasan sebagian rakyat atas kepemimpinan Pakubuwono, yang hanya menguntungkan bagi kehidupan orang-orang disekelilingnya. Peristiwa yang dikenal dengan “Geger Pacinan” tersebut, dalam perjalannnya mampu mengusai daerah Sukawati (sekarang Sragen) yang menjadi basis dari gerakan anti Pakubuwono tersebut.

Upaya Pakubowono dengan tentaranya memerangi gerakan pemberontakan tersebut ternyata mengalami kekalahan terus menerus dan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 adalah dengan mengadakan sayembara yang isinya, siapapun yang dapat mengalahkan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Said, Susuhan akan memberikan tanah yang berada di Sukawati. Mangkubumi merupakan satu-satunya yang mengikuti sayembara tersebut dan berhasil memadamkan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Said.

Namun demikian, janji Pakubowono yang akan memberikan tanah di daerah Sukowati mendapatkan halangan dari orang-orang yang ada di dalam keraton dan menyebabkan berlarut-larutnya pelaksanaan janji tersebut. Hal ini dianggap oleh Mangkubumi telah menghina martabatnya yang telah berjuang memadamkan pemberontakan di daerah Sukawati, oleh karena itu Mangkubumi beserta pengikutnya meninggalkan Surakarta menuju Sukawati dan memulai perlawanan selama 9 tahun terhadap Pakubowono yang dianggap telah melanggar janjinya (Syamsul, 2007).

Pada tahun 1755 atas intervensi atau campur tangan VOC, Pakubuwono III berhasil membujuk Mangkubumi beserta pengikutnya untuk hidup berdampingan secara damai. Hal itu ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi bumi

Mataram menjadi dua yakni di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di bawah pimpinan Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono. Masuknya penjajahan Belanda dan Inggris membuat politik di Indonesia pecah belah, hal ini juga berdampak bagi Kasultanan Yogyakarta. Upaya memecah belah kasultanan Yogyakarta dilakukan oleh pemerintah penjajah. Dengan menggunakan Pangeran Notokusumo yang tak lain adalah putra dari Hamengkubuwono I, pemerintah penjajah di bawah Gubernur Raffles berhasil menundukan Hamengkubuwono II. Pada tahun 1813 Gubernur Jendral Inggris, Raffless memberikan hadiah Pangeran Notokusumo sebagian wilayah Kasultanan Yogyakarta. Pangeran Notokusumo yang kemudian bergelar Pakualam I, mengusasi kadipaten Pakualam yang daerahnya meliputi satu kecamatan dalam Kota Yogyakarta dan empat kecamatan di wilayah Kulonprogo.

Pada tahun 1863, adanya sistem pertanahan yang dikenal Zaman Kepatuhan atau Zaman Kebekelan sebagaian tanah dikuasakan kepada kerabat (Sentono) sebagai penghasilan dengan ketentuan dua bagian untuk kerabat/sentono (Patuh), dua bagian untuk rakyat (penduduk petani penggarap) dan satu bagian untuk orang yang diberi kuasa untuk mengurus (Bekel). Pelaksanaan Zaman Kepatuhan atau Zaman Kebekelan ini, ternyata tidak mampu memeberikan kesejahteraan bagi rakyat karena masih adanya sistem sewa tanah oleh lembaga asing. Oleh karena itu, pada tahun 1941 diadakan reorganisani di bidang politik, ekonomi dan pertanahan dengan maksud untuk menghapuskan stelsel apanage (kekuasaan tanah oleh pihak asing). Kasultanan kemudian mengadakan perubahan sistem pertanahan dengan membentuk Kalurahan, mengubah dasar sewa tanah dan memberikan hak atas tanah yang lebih kuat kepada penduduk. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam kaitannya dengan reorganisasi yang dilakukan, dikeluarkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dimana pada pasal 1 menyebutkan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom oleh pihak lain adalah Domein Kerajaan (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) dan pada pasal 2 disebutkan bahwa di wilayah yang mengalami reorganisasi, dibentuk menjadi Kalurahan.

Dalam pasal 4 Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16, tertulis bahwa semua tanah yang secara nyata dipakai oleh rakyat baik ditempati maupun yang diolah secara tetap ataupun tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register

Kalurahan, diberikan hak anggaduh (hak milik) oleh Kasultanan. Tanah yang diberikan hak anggaduh tersebut, kecuali tanah lungguh dan tanah pangarem-arem, diberikan kepada Kalurahan dengan melangsungkan hak anganggo (hak pakai) kepada pemakai secara turun temurun. Selain itu, seperlima dari luas tanah keseluruhan tetap dikuasai Kalurahan untuk lungguh Lurah dan Pamong, pangarem-arem Bekel yang diberhentikan akibat reorganisasi dan untuk mencukupi keperluan Kalurahan atau sebagai sumber pendapatan Kalurahan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di wilayah Kalurahan terdapat tanah-tanah yang digunakan sebagai tanah-tanah hak anganggo turun-temurun warga masyarakat, tanah desa untuk lungguh, tanah pangarem-arem, tanah kas desa untuk kepentingan umum, tanah yang dikuasai pihak asing dan tanah yang belum pernah dilepaskan atau masih menjadi kewenangan Keraton. Tanah yang masih menjadi kewenagan Keraton dan termasuk dalam Domein Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat inilah yang disebut sebgai tanah Sultan Ground (Suyitno,2007).

I.5.2. Sultan Ground

Tanah Sultan Ground adalah tanah yang dimiliki dan kewenangannya diatur oleh Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat dan diwariskan secara turun temurun oleh pewaris. Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak keraton. Tanah tersebar hampir di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan keberadaannya diakui oleh masyarakat.

Tanah Sultan Ground dibagi dua yaitu Crown Domain (Tanah Mahkota) dan

Sultanad Ground. Crown Domain merupakan tanah Sultan Ground yang tidak bisa

diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan Tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah Sultan Ground yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa digunakan oleh rakyat.

Yogyakarta awalnya merupakan daerah swapraja. Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal dan sebagainya. Dalam memperoleh izin untuk menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meminta izin kepada Panitikismo. Panitikismo merupakan lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta.

Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme. Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada alas hak yang sah. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Keraton maupun tanah milik Keraton.

I.5.3. Penggunaan Tanah

Tanah merupakan sumber utama kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dan karenanya tanah haruslah digunakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang yang semestinya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penggunaan tanah (bahasa Inggris: land use) adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian dan permukiman. Dalam PMNA/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Secara garis besar penggunaan tanah dibedakan atas:

a. Penggunaan tanah perdesaan. Penggunaan tanah perdesaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat pertanian dimana masyarakatnya mengambil manfaat secara langsung dari tanah.

b. Penggunaan tanah perkotaan. Penggunaan tanah perkotaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat non pertanian dimana masyarakatnya tidak secara langsung mengambil manfaat dari fungsi fisik tanah. Ciri lain dari penggunaaan tanah perkotaan adalah luas bidang-bidang tanah relatif kecil dibandingkan dengan penggunaan tanah perdesaan yang bidang-bidang tanahnya lebih luas. Wilayah yang dipetakan penggunaan tanah perkotaan adalah daerah yang merupakan wialayah administrasi kota, ibukota kabupaten dan kota, kecamatan.

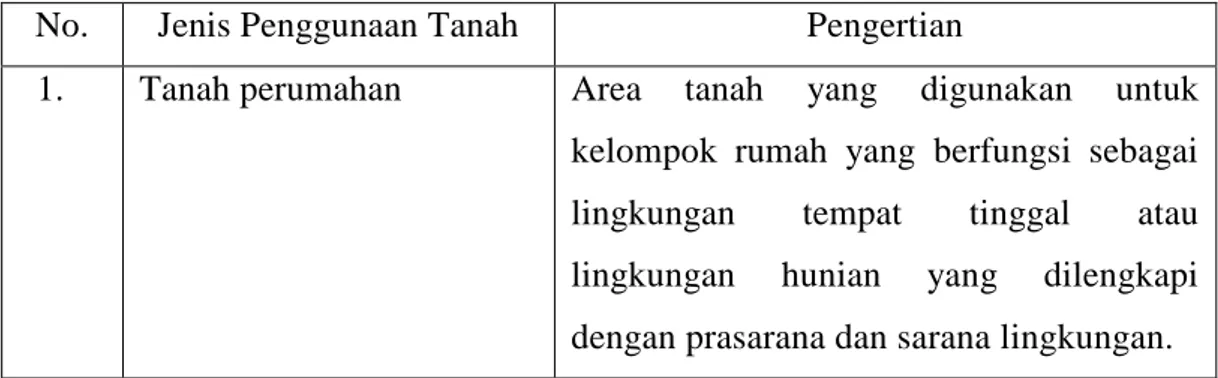

Dalam pasal 8 PMNA/Kepala BPN 1 Tahun 1997 disebutkan bahwa jenis penggunaan tanah perkotaan terdiri dari: tanah perumahan, tanah perusahaan, tanah industri, tanah jasa, tanah tidak ada bangunan, taman, perairan, jalan, yang definisinya seperti disajikan pada tabel I.1.

Tabel I.1. Jenis-jenis penggunaan tanah perkotaan menurut PMNA/ Kepala BPN No.1 Tahun 1997

No. Jenis Penggunaan Tanah Pengertian

1. Tanah perumahan Area tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

No. Jenis Penggunaan Tanah Pengertian

2. Tanah perusahaan Area tanah yang digunakan oleh badan hukum dan atau badan usaha milik pemerintah atau swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian atau tempat transaksi barang dan jasa.

3. Tanah industri/perdagangan Area tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi atau area tanah yang digunakan untuk penyimpanan barang.

4. Tanah jasa Area tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya masyarakat kota, yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta yang menitikberatkan kegiatan bertujuan untuk pelayanan non komersial.

5. Tanah tidak ada bangunan Area tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum atau tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan perkotaan.

6. Perairan Area tanah yang digenangi air secara permanen baik buatan maupun alami. 7. Jalan Area tanah yang digunakan sebagai sarana

transportasi darat. Sumber: PMNA/ kepala BPN No.1 Tahun 1997

I.5.4. Peta

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar melalui sistem proyeksi yang memiliki skala tertentu dan diberi informasi berupa simbol (Riyadi, 1994). Penggunaan peta sangat penting digunakan dalam berbagai bidang antara lain geografi, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan politik. Untuk itu peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan. Adapun aspek spesifikasi peta antara lain:

1. Aspek kartografi a. Jenis peta

b. Sistem simbolisasi/legenda dan warna c. Isi peta dan tema

d. Ukuran peta (muka peta)

e. Bentuk penyajian/penyimpanan data/informasi: lembar peta atau digital. 2. Aspek geometrik

a. Skala/resolusi b. Sistem proyeksi

Secara umum peta dapat dibedakan peta topografi dan peta tematik. Peta topografi merupakan peta dasar yang berisi kenampakan utama di permukaan bumi baik buatan manusia maupun alam. Peta tematik adalah suatu peta yang memperlihatkan informasi-informsi kealitatif dan kuantitatif pada ruang tertentu. Unsur-unsur tersebut ada hubungan detail topografi yang penting. Pada peta tematik, keterangan disajikan dengan gambar, memakai pernyataan dan simbol-simbol yang mempunyai tema tertentu atau kumpulan dari tema-tema yang ada hubungannya antara suatu dengan yang lain (Prihandito, 1989).

I.5.5. Peta Penggunaan Tanah

Peta penggunaan tanah adalah suatu jenis peta yang memperlihatkan informasi secara kualitatif dan kuantitatif dari bentuk-bentuk penggunaan tanah saat ini dalam hubungannya dengan unsur-unsur topografi. Dalam proyek ini dibuat peta penggunaan tanah dimana penggunaan tanah merupakan bentuk penggunaan tanah untuk kegiatan manusia terhadap tanah. Peta penggunaan tanah merupakan peta tematik yang menampilkan informasi aktifitas penggunaan tanah yang dilakukan

oleh manusia. Adapun penggunaan tanah yang ditampilkan dalam peta penggunaan tanah antara lain perumahan, pertanian, industri, jalan, sungai dan sebagainya.

Perubahan penggunaan tanah lebih dipengaruhi oleh manusia. Dengan berdasarkan pemikiran terhadap pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka sering terjadi perubahan penggunaan tanah seperti daerah pertanian (sawah) diubah menjadi daerah industri, pemukiman dan lain sebagainya (Sudiarto, 1994).

I.5.6. Interpretasi Citra

Interpretasi citra adalah kegiatan penyadapan data dari citra dan digunakan untuk tujuan tertentu (Sutanto, 1992). Citra Quickbird mempunyai resolusi tinggi, sehingga kegiatan interpretasi untuk memperoleh informasi tematik penggunaan tanah dapat dilakukan secara manual mendasar pada pengenalan citra (karakteristik) obyek secara keruangan (spasial). Karakteristik obyek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan unsur-unsur seperti rona atau warna, bentuk, pola, ukuran letak bayangan, situs dan asosiasi kenampakan obyek yang merupakan kaidah dasar dalam interpretasi citra.

Pengenalan obyek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra, tanpa dikenali identitas dan jenis obyek yang tergambar pada citra, tidak mungkin dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Sutanto, 1992). Ekstraksi informasi dari citra memerlukan teknik interpretasi sesuai kondisi lapangan. Agar hasil interpretasi citra sesuai dengan keadaan obyek sebenarnya di lapangan, maka disamping harus memiliki pengetahuan tentang obyek yang diinterpretasi juga harus mengetahui karakteristik obyek dengan memperhatikan unsur-unsur interpretasi. Dalam penelitian, digunakan unsur-unsur interpretasi citra secara visual sebagai berikut:

1. Rona dan warna

Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak (Sutanto, 1992).

2. Bentuk

Bentuk merupakan variabel kuantitatif yang memberi kerangka suatu obyek (Lo, 1976). Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga banyak obyek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya.

3. Ukuran

Ukuran adalah atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng dan volume.

4. Tekstur

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra (Lillesand dan Kiefer, 1979) atau pengulangan pola rona kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual.

5. Pola

Pola obyek yang tampak dapat dibedakan antara yang merupakan obyek alamiah atau buatan manusia.

6. Bayangan

Bayangan bersifat menyembunyikan detail obyek yang berada di daerah gelap. Obyek atau gejala yang terletak di daerah bayangan pada umumnya tidak tampak sama sekali atau kadang-kadang tampak samar-samar. Oleh karenanya, bayangan membantu identifikasi obek-obyek terutama obyek yang tinggi sehingga dikenali.

7. Situs

Situs bukan merupakan ciri obyek secara langsung melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar suatu obyek dapat dikenali. Misal, tanah kosong cukup luas diidentifikasi sebagai alun-alun dan tidak diidentifikasi sebagai sawah karena letaknya yang berada di tengah permukiman padat.

8. Asosiasi

Asosiasi merupakan keterkaitan antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya. Karena adanya keterkaitan ini maka terlihat suatu obyek pada citra sering merupakan sebuah petunjuk bagi adanya obyek lain.

9. Konvergensi Bukti

Dalam mengenali obyek dalam citra dianjurkan untuk menggunakan sebanyak mungkin unsur interpretasi sehingga pengenalan obyek mengarah ke satu titik simpul.

Sembilan unsur interpretasi citra ini disusun secara berjenjang atau secara hirarki berdasarkan tingkat kesulitan interpretasi dapat dilihat pada gambar I.1 berikut ini (Sutanto, 1992).

Gambar.I.1 Susunan hierarki unsur interpretasi citra I.5.7. Skema Klasifikasi

Skema klasifikasi adalah pemilihan klas yang akan dilakukan, ini perlu dilakukan karena tidak semua klas yang ada dapat diperoleh dari citra. Sehingga klasifikasi penggunaan tanah merupakan upaya pengelompokan berbagai jenis penggunaan tanah yang ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Telah disebutkan di atas bahwa tidak semua kategori klasifikasi penggunaan tanah dapat diinterpretasi pada citra Quickbird sehingga diperlukan pemilihan skema klasifikasi tertentu, dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 seperti pada Tabel.I.2. RONA/ WARNA UKURAN TEKSTUR BENTUK POLA TINGGI SITUS BAYANGAN ASOSIASI Unsur Dasar Susunan Kerungan Rona Primer Sekunder Tersier Lebih Tinggi Tingakat Kerumitan

Tabel.I.2. Klasifikasi penggunaan tanah No. Jenis Penggunaan Tanah SKALA 1:5000

1 2 3

1 Tanah perumahan 1.1 Perumahan Teratur Kepadatan tinggi Kepadatan sedang Kepadatan rendah 1.2 Perumahan Tidak Teratur

Kepadatan tinggi Kepadatan sedang Kepadatan rendah 1.3 Perumahan Bertingkat Rumah susun Apartemen Rumah toko Rumah pertokoan 1.4 Kuburan/pemakaman Makam umum Makam pahlawan Makam khusus Sumber : PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997

Klasifikasi penggunaan tanah dengan mengacu kepada PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997 seperti terlihat pada Tabel.I.2. di atas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A.

I.5.8. Digitasi On-Screen

Interpretasi citra adalah kegiatan penyadapan data dari citra dan digunakan untuk tujuan tertentu (Sutanto, 1992). Dalam kegitan ini dilakukan proses digitasi dan mengubah format raster menjadi format vektor sehingga sering disebut dengan istilah vectorizing. Pada digitasi on-screen, pendigitasian dilakukan pada layar monitor komputer. Setiap elemen peta bidang dan citra terkoreksi didigitasi dengan bantuan kursor mouse. Kegiatan digitasi dilakukan dengan software ArcGIS 10.

Model data raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Sedangkan model data vektor menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, poligon, beserta atributnya. Dalam proses digitasi ini koordinat data raster tersimpan dalam sistem koordinat piksel lalu dilakukan transformasi untuk memperoleh koordinat vektor. Sebelum memulai digitasi terlebih dahulu dibuat layer. Jumlah layer yang dibuat tergantung banyaknya klasifikasi obyek yang akan dibuat seperti jalan, bangunan, bidang dan lain-lain (Prahasta, 2001).

I.5.9. Kartografi

1.5.9.1. Pengertian kartografi. Istilah kartografi dalam arti sempit merupakan ilmu membuat peta. Dalam artian luas kartografi merupakan seni, ilmu dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pelajaran geodesi, fotogrametri, kompilasi dan reproduksi peta (Prihandito, 1999). Peta mengandung komunikasi yang berarti merupakan signal antara pembuat dan pengguna peta. Oleh karena itu peran kartografer sangat menentukan dalam pemakaian bahasa simbol agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima. Hal ini penting agar mudah di baca, dimengerti, ditafsirkan dan dianalisa sehingga memberi manfaat semaksimal mungkin sesuai maksud dan tujuan.

1.5.9.2. Simbolisasi. Simbol merupakan suatu bentuk komunikasi kartografi yang mempunyai arti tertentu dan digunakan untuk mewakili suatu obyek. Simbol dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya dan bentuknya (Riyadi, 1994). Berdasarkan ciri-cirinya simbol diklasifikasikan menjadi:

a) Simbol titik, digunakan untuk menunjukkan posisi dan identitas dari unsur yang diwakilinya. Skala peta sangat menentukan bentuk simbol tiitk ini.

b) Simbol garis, digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis.

Gambar I.3. Contoh simbol garis

c) Simbol area atau luasan, digunakan untuk menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan luasan.

Gambar I.4 Contoh gambar luasan

Berdasarkan bentuknya simbol yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain:

a. Simbol piktoral. Simbol piktoral merupakan simbol yang bentuknya mendekati bentuk asli yang diwakilinya.

b. Simbol geometrik. Simbol geometrik merupakan simbol-simbol dengan bentuk yang teratur, seperti lingkaran, segitiga, segiempat dan lain sebagainya.

c. Simbol angka/huruf. Simbol angaka/huruf biasanya digunakan untuk menanyakan unsur tertentu yang khas, biasanya diambil dari huruf depan suatu obyek.

I.5.10. Citra Satelit Quickbird

Quickbird merupakan satelit komersial beresolusi tinggi yang dimiliki oleh Digital Globe. Satelit ini mampu menghasilkan citra dengan sapuan daerah yang lebih luas, dengan penyimpanan yang besar, serta mempunyai resolusi yang tinggi

jika dibandingkan dengan satelit komersial lain yang sudah ada. Karakteristik dari satelit Quickbird seperti pada tercantum dalam tabel.I.3.

Tabel.I.3. Karakteristik Citra Quickbird

Kriteria Uraian

Informasi peluncuran Tanggal peluncuran : 18 Oktober 2001 Wahana peluncuran : Delta II

Lokasi peluncuran di SLc-2 W, Vandenberg Air Force Base, California

Orbit Ketinggian : 450 km, 98o, sun synchronous

inclination (hampir polar, mengikuti gerak semu

matahari)

Revisit (resoulusi temporal) : 3-7 hari, tergantung kedudukan lintang pada resolusi 60 cm

Periode orbit mengelilingi bumi 93,4 menit Pengumpulan data tiap orbit 128 Gigabits

Luas liputan atau sapuan Lebar 16.5 km pada nadir Resolusi spasial Di nadir

Pankromatik : 60 cm Multispectral : 2,4 m

Band citra Pankromatik : hitam putih 445-900 nanometer Multispectral:

Band 1 (biru) : 450-520 nanometer Band 2 (hijau) : 520-600 nanometer Band 3 (merah) : 600-690 nanometer Band4(inframerah dekat) : 690-900 nanometer Resolusi radiometrik 11 bit per piksel

Spesifikasi satelit Pengisian bahan bakar 7 tahun, berat 2400 pon, panjang 3,04 m