TINJAUAN PUSTAKA Domba (Ovis aries) Sejarah Domba

Domba sejak zaman dulu mulai diternakkan orang. Ternak domba yang ada saat ini merupakan hasil seleksi selama berpuluh-puluh tahun, dan pusat domestikasinya diperkirakan berada dekat dengan laut Kaspia yang tepatnya berada di daerah Stepa Aralo-Caspian sejak masa neolitik. Peternakan domba ini kemudian berkembang ke arah timur yaitu sub-kontinen India dan Asia Tenggara, ke Barat yaitu ke arah Asia Barat, Eropa dan Afrika, kemudian ke Amerika, Australia dan Kepulauan tropik Oceania (Tomaszewska et al., 1993). Domba yang dikenal di seluruh dunia sekarang ini berasal dari keturunan domba liar, yaitu Moufflon atau Ovis Musimon; Argali atau Ovis Ammon; Urial atau Ovis Arkel (Sumoprastowo, 1987). Domba-domba tersebut didomestikasi pada saat kambing juga mengalami domestikasi, tetapi menurut Tomaszewska et al. (1993) yang didomestikasi terlebih dahulu adalah kambing kemudian baru domba.

Klasifikasi Domba

Bangsa domba secara umum diklasifikasikan berdasarkan atas hal-hal tertentu diantaranya berdasarkan perbandingan banyaknya daging atau wol, ada tidaknya tanduk atau berdasarkan asal ternak (Kammlade dan Kammlade, 1955). Domba diklasifikasikan menurut Blakely dan Bade (1992) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia Phylum : Chordata Class : Mamalia Ordo : Artiodactyla Family : Bovidae Genus : Ovis Spesies : Ovis aries

Domba yang ada di Indonesia untuk saat ini diperkirakan asal-usulnya adalah berasal dari pedagang-pedagang yang melakukan aktivitas membeli rempah-rempah di Indonesia pada zaman dahulu. Pedagang tersebut pada umumnya berasal dari Asia Barat Daya, dan domba yang ada tersebut pada umumnya termasuk bangsa ekor gemuk.

Domba Lokal Indonesia

Ternak domba merupakan salah satu ternak ruminansia yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia terutama di daerah pedesaan dan umumnya berupa domba-domba lokal. Domba lokal tersebut merupakan domba asli Indonesia yang mempunyai tingkat daya adaptasi yang baik pada iklim tropis dan beranak sepanjang tahun. Domba lokal memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, warna bulu yang seragam, ekor kecil dan tidak terlalu panjang. Domba lokal yang terdapat dalam Sumoprastowo (1987), mempunyai perdagingan sedikit dan disebut juga domba kampung atau domba negeri.

Jenis domba yang terdapat di Indonesia menurut Iniguez et al., (1991) berjumlah tiga jenis yaitu Jawa ekor tipis, Jawa ekor gemuk, dan Sumatera ekor tipis. Inounu dan Diwyanto (1996) mengemukakan bahwa terdapat dua tipe domba yang paling menonjol di Indonesia yaitu domba ekor tipis (DET) dan domba ekor gemuk (DEG) dengan perbedaan galur dari masing-masing tipe. Menurut Subandriyo dan Djajanegara (1996) bahwa domba lokal terdiri atas dua bagian yaitu domba ekor tipis dan domba ekor gemuk. Asal-usul domba ini tidak diketehui secara pasti, namun diduga DET berasal dari India dan DEG berasal dari Asia Barat (Williamson dan Payne, 1993).

Domba Ekor Tipis. Domba ekor tipis merupakan ternak domba yang paling banyak populasinya dan paling luas penyebarannya. Domba ekor tipis merupakan domba asli Indonesia dan sering dikenal sebagai domba lokal atau domba kampung (Sumoprastowo, 1987). Penyebaran domba ekor tipis banyak terdapat di Jawa Barat dan Jawa Tengah, bahkan menurut Gatenby (1991) jumlah tertinggi di Asia Tenggara adalah terpusat di Jawa Barat.

Domba ekor tipis menurut Subandriyo dan Djajanegara (1996) mempunyai karakteristik reproduksi yang spesifik, yang dipengaruhi oleh gen prolifikasi (FecJF) dan dapat beranak sepanjang tahun. Menurut Cahyono (1998) domba ekor tipis ini kurang produktif jika diusahakan secara komersial karena karkas yang dihasilkan sangat rendah (45-55% dari bobot hidup) dan pertumbuhannya lambat. Bobot domba ekor tipis jantan yang telah dewasa antara 20-30 kg, sedangkan bobot betinanya adalah 15-20 kg. Domba ekor tipis termasuk golongan domba kecil dengan bobot potong sekitar 20-30 kg. Warna bulunya putih dan biasanya memiliki bercak hitam

disekeliling matanya. Selain itu pola warna belangnya bervariasi mulai dari bercak, belang dan polos. Ekornya tidak menunjukkan adanya deposisi lemak, sehingga disebut sebagai domba ekor tipis. Domba jantan memiliki tanduk yang melingkar, sedangkan pada betina tidak bertanduk.

Penggemukan Domba

Penggemukan saat ini telah banyak dilakukan oleh peternak maupun pedagang dengan prinsip memberikan perlakuan selama pertumbuhan untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar, dalam bentuk pertambahan bobot badan (Suharya dan Setiadi, 1992). Istilah penggemukan berasal dari kata fattening yang berarti pembentukan lemak, dan istilah tersebut dewasa ini tidak sesuai lagi karena sistem produksi dan selera konsumen yang berubah. Hewan yang dipotong semakin muda, sehingga dagingnya semakin empuk. Penggemukan yang dimaksud adalah penggemukan yang tidak berlebih-lebihan tetapi penggemukan seperlunya saja sesuai dengan tujuan penggemukan. Tujuan program penggemukan adalah untuk memperbaiki kualitas karkas dengan cara mendefosit lemak seperlunya saja. Bila ternak yang digunakan belum dewasa, maka program tersebut sifatnya adalah bersifat membesarkan sambil menggemukan atau memperbaiki kualitas karkas (Parakkasi, 1999).

Sistem pemeliharaan secara intensif merupakan pemeliharaan ternak dalam tempat yang terkurung dan makanan dibawa ke ternak (ke kandang) (Preston dan Willis, 1978 dalam Parakkasi, 1999). Sistem pemeliharaan secara intensif dapat memperbaiki pertambahan bobot badan harian karena pemberian pakan yang cukup sesuai dengan kebutuhan domba. Pemeliharaan secara intensif ini, ternak domba dikandangkan penuh sehingga dapat menghemat energi dan dapat dimanfaatkan penuh untuk produksi daging (Mathius, 1998). Pemeliharaan secara intensif ini diharapkan agar produksi yang dihasilkan tinggi dan waktu produksi yang dibutuhkan relatif singkat.

Usaha penggemukan domba sangat digemari oleh petani sebagai usaha ternak komersial karena dinilai lebih ekonomis, relatif cepat, rendah modal, serta lebih praktis. Bakalan yang dipilih adalah domba bakalan yang kurus dan sehat serta berkerangka besar. Penentuan kapan suatu program penggemukan akan diakhiri, karena sudah mencapai titik optimum dan merupakan sesuatu yang tidak mudah

(Klosterman, 1972 dalam Parakkasi, 1999). Kondisi masa pertumbuhan yang relatif kurus dari pasar akan cukup ideal untuk penggemukan domba yang berlangsung sekitar 2-3 bulan (Yamin, 2001). Penggemukan pada umumnya terdapat tiga kategori yaitu penggemukan jangka waktu pendek (± 1 bulan), jangka waktu sedang (± 2 bulan) dan jangka waktu panjang (± 3 bulan) (Parakkasi, 1999).

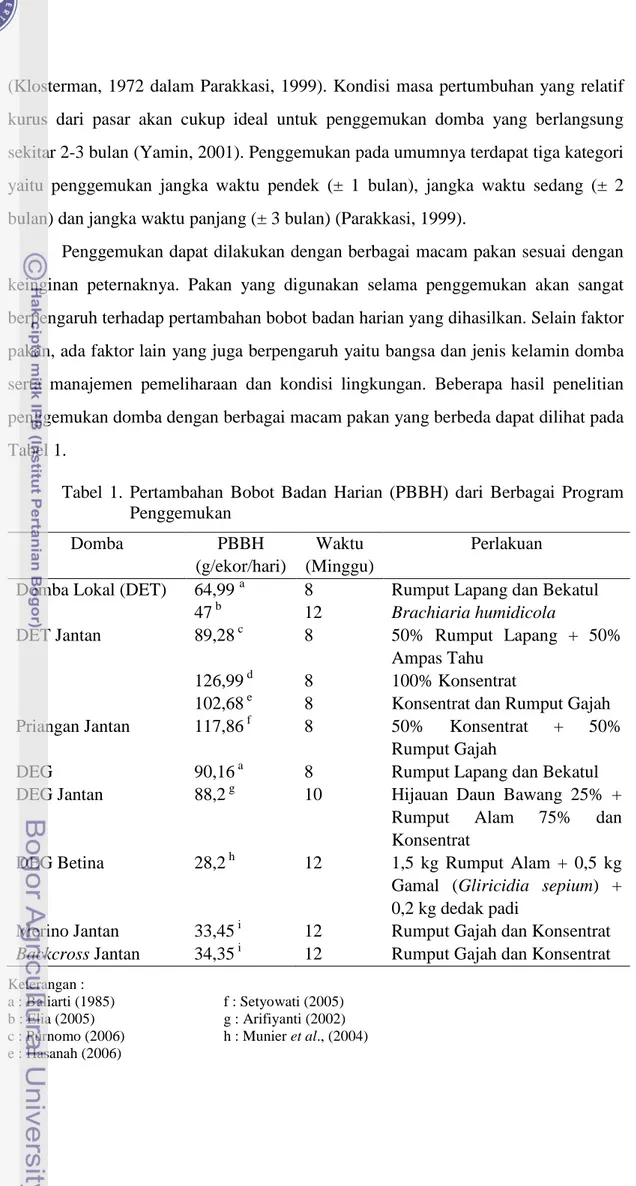

Penggemukan dapat dilakukan dengan berbagai macam pakan sesuai dengan keinginan peternaknya. Pakan yang digunakan selama penggemukan akan sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian yang dihasilkan. Selain faktor pakan, ada faktor lain yang juga berpengaruh yaitu bangsa dan jenis kelamin domba serta manajemen pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Beberapa hasil penelitian penggemukan domba dengan berbagai macam pakan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) dari Berbagai Program Penggemukan Domba PBBH (g/ekor/hari) Waktu (Minggu) Perlakuan

Domba Lokal (DET) 64,99 a 8 Rumput Lapang dan Bekatul 47 b 12 Brachiaria humidicola

DET Jantan 89,28 c 8 50% Rumput Lapang + 50%

Ampas Tahu 126,99 d 8 100% Konsentrat

102,68 e 8 Konsentrat dan Rumput Gajah Priangan Jantan 117,86 f 8 50% Konsentrat + 50%

Rumput Gajah

DEG 90,16 a 8 Rumput Lapang dan Bekatul

DEG Jantan 88,2 g 10 Hijauan Daun Bawang 25% + Rumput Alam 75% dan Konsentrat

DEG Betina 28,2 h 12 1,5 kg Rumput Alam + 0,5 kg Gamal (Gliricidia sepium) + 0,2 kg dedak padi

Merino Jantan 33,45 i 12 Rumput Gajah dan Konsentrat Backcross Jantan 34,35 i 12 Rumput Gajah dan Konsentrat

Keterangan :

a : Baliarti (1985) f : Setyowati (2005)

b : Elia (2005) g : Arifiyanti (2002)

c : Purnomo (2006) h : Munier et al., (2004)

Hijauan Makanan Ternak

Hijauan merupakan sumber pakan yang sangat penting bagi ruminansia. Hijauan mengandung hampir semua zat yang dibutuhkan oleh ternak selain sebagai bulk (pengenyang). Menurut Mulyono (1999) pakan hijauan mengandung zat gizi yang dapat menentukan pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Pakan hijauan segar yang baik adalah bila komposisinya diatur antara yang mengandung protein rendah dan protein tinggi. Hijauan merupakan sumber serat kasar yang tinggi bagi ruminan. Hijauan yang dimaksud biasanya berupa rumput-rumputan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi kimia rumput adalah jenis rumput, kesuburan tanah, tempat rumput ditanam, iklim yang menentukan tinggi rendahnya intensitas hujan dan sinar matahari yang tinggi pengaruhnya terhadap intensitas asimilasi CO2, ketinggian tempat, air dalam tanah dan umur rumput. Apabila hijauan yang diberikan gizinya kurang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ternak (Rismunandar, 1986).

Rumput Brachiaria humidicola

Rumput Brachiaria humidicola merupakan rumput asli Afrika Selatan, kemudian menyebar ke daerah Fiji dan Papua New Guinea, terkenal dengan nama Koronivia grass. Rumput ini merupakan rumput berumur panjang yang berkembang secara vegetatif dengan stolon. Stolon tumbuh pada jarak 1-2 m dan cepat menyebar sehingga bila ditanam di lapang segera membentuk hamparan. Rumput ini memiliki tangkai daun lincolate, 3-4 raceme dengan panjang spikelet 3,5-4 mm (Skerman dan Rivers, 1990). Rumput tersebut dibedakan berdasarkan spesies dan genus lainnya. Rumput ini tumbuh baik pada musim panas. Suhu optimum untuk tumbuh sekitar 32-35 0C di Fiji (Robert, 1970 Dalam Skerman dan Rivers, 1990). Tumbuhnya pada ketinggian 1000-2000 m. Rumput tersebut tidak beracun, palatabilitasnya tinggi pada umur muda, tetapi ketika produktivitasnya maksimum maka palatabilitasnya rendah. Rumput ini juga toleran terhadap api atau kebakaran. Menurut Jayadi (1991), rumput B. humidicola dapat ditanam secara vegetatif dengan pols, stolon atau biji. Rumput ini mempunyai toleransi pada daerah dengan drainase kurang baik dan lebih tahan terhadap tekanan pengembalaan berat.

Komposisi zat makanan rumput Brachiaria humidicola muda berdasarkan persentase dari bahan kering mengandung protein kasar (PK) 5,1%; serat kasar (SK)

37,4%; abu 9,8% dan BETN sebesar 46,1%, sedangkan yang sudah berbunga atau dewasa mengandung protein kasar 7,6%; serat kasar 35,5%; abu 14,7% dan BETN sebesar 39,9% (Gohl, 1975 Dalam Skerman dan Rivers, 1990).

Kulit Singkong

Tanaman singkong (Manihot esculenta Crantz) termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermathophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbialis, famili Euphorbiacea, genus Manihot dan spesies Manihot esculenta Crantz. Umbi yang terbentuk merupakan akar yang berubah bentuk fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi ini biasanya memiliki bentuk memanjang, daging umbi mengandung zat pati dan tiap tanaman dapat menghasilkan 5-10 umbi (Rukmana, 1997). Singkong terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan paling luar disebut lapisan epidermis berwarna coklat dan tipis. Lapisan kedua disebut lapisan dermis yang agak tebal (2-3 mm) tapi masih dapat dikupas secara keseluruhan dari daging umbi. Lapisan ketiga adalah daging umbi (Djaeni, 1987).

Produksi tanaman singkong di Indonesia secara keseluruhan mencapai 16.723.257 ton dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak memproduksi singkong yaitu sebesar 4.019.393 ton (Badan Pusat Statistik, 2002). Persentase jumlah limbah kulit bagian luar sebesar 0,5-2% dari berat total singkong segar dan limbah kulit bagian dalam 8-15% (Grace, 1977). Berdasarkan hal di atas bila dikonversi jumlah kulit bagian dalam yang dapat dimanfaatkan sebesar 2.508.489 ton dari produksi singkong di Indonesia.

Singkong sebagai bahan makanan mempunyai beberapa kelemahan antara lain palatabilitas rendah dan adanya kandungan asam prusik (HCN) sehingga merupakan faktor pembatas dalam pemakaiannya baik untuk ternak maupun manusia (Ciptadi, 1977). Kandungan HCN yang normal pada singkong sebesar 15-400 mg HCN per kg berat segar dan manusia tidak dapat mengkonsumsi lebih dari 1 mg HCN per kg bobot badan per hari (Balagopalan et al., 1988).

Berdasarkan kandungan HCN, singkong digolongkan ke dalam empat jenis yaitu (1) jenis yang tidak beracun, mengandung HCN lebih kecil dari 50 mg per kg umbi segar yang telah diparut, (2) jenis yang sedikit beracun, mengandung HCN 50-80 mg per kg umbi segar yang telah diparut, (3) jenis beracun, mengandung HCN 80-100 mg kg umbi segar yang telah diparut, dan (4) jenis yang sangat beracun,

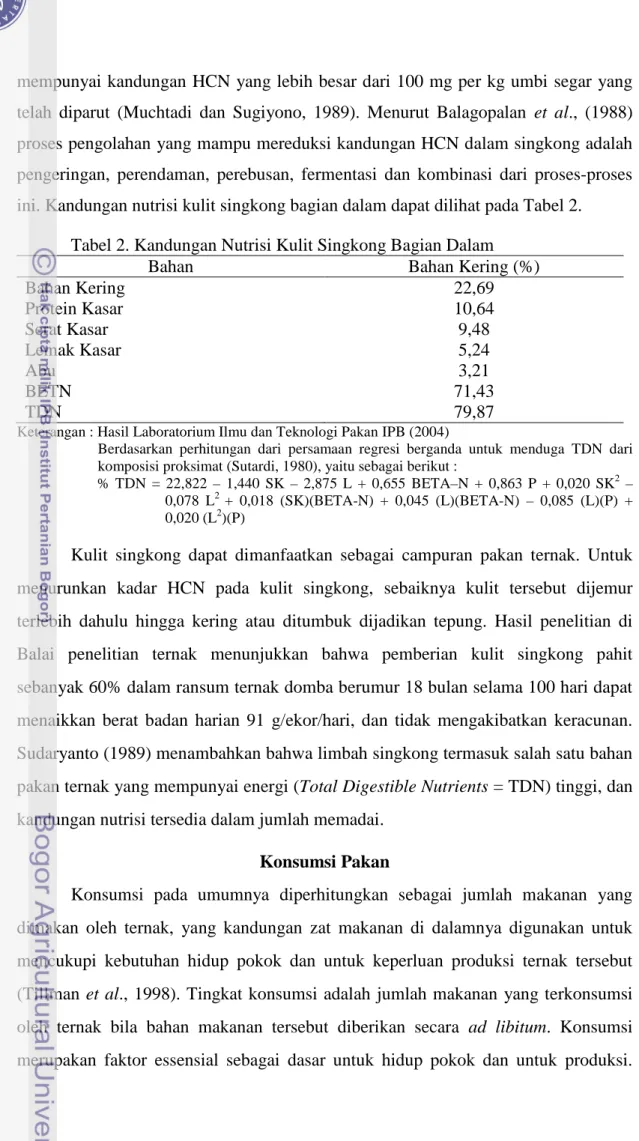

mempunyai kandungan HCN yang lebih besar dari 100 mg per kg umbi segar yang telah diparut (Muchtadi dan Sugiyono, 1989). Menurut Balagopalan et al., (1988) proses pengolahan yang mampu mereduksi kandungan HCN dalam singkong adalah pengeringan, perendaman, perebusan, fermentasi dan kombinasi dari proses-proses ini. Kandungan nutrisi kulit singkong bagian dalam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Kulit Singkong Bagian Dalam

Bahan Bahan Kering (%)

Bahan Kering 22,69 Protein Kasar 10,64 Serat Kasar 9,48 Lemak Kasar 5,24 Abu 3,21 BETN 71,43 TDN 79,87

Keterangan : Hasil Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan IPB (2004)

Berdasarkan perhitungan dari persamaan regresi berganda untuk menduga TDN dari komposisi proksimat (Sutardi, 1980), yaitu sebagai berikut :

% TDN = 22,822 – 1,440 SK – 2,875 L + 0,655 BETA–N + 0,863 P + 0,020 SK2 – 0,078 L2 + 0,018 (SK)(BETA-N) + 0,045 (L)(BETA-N) – 0,085 (L)(P) + 0,020 (L2)(P)

Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Untuk menurunkan kadar HCN pada kulit singkong, sebaiknya kulit tersebut dijemur terlebih dahulu hingga kering atau ditumbuk dijadikan tepung. Hasil penelitian di Balai penelitian ternak menunjukkan bahwa pemberian kulit singkong pahit sebanyak 60% dalam ransum ternak domba berumur 18 bulan selama 100 hari dapat menaikkan berat badan harian 91 g/ekor/hari, dan tidak mengakibatkan keracunan. Sudaryanto (1989) menambahkan bahwa limbah singkong termasuk salah satu bahan pakan ternak yang mempunyai energi (Total Digestible Nutrients = TDN) tinggi, dan kandungan nutrisi tersedia dalam jumlah memadai.

Konsumsi Pakan

Konsumsi pada umumnya diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh ternak, yang kandungan zat makanan di dalamnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan untuk keperluan produksi ternak tersebut (Tillman et al., 1998). Tingkat konsumsi adalah jumlah makanan yang terkonsumsi oleh ternak bila bahan makanan tersebut diberikan secara ad libitum. Konsumsi merupakan faktor essensial sebagai dasar untuk hidup pokok dan untuk produksi.

Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hewan, faktor makanan yang diberikan dan faktor lingkungan (suhu dan kelembaban). Jumlah konsumsi pakan merupakan salah satu tanda terbaik bagi produktivitas ternak (Arora, 1989).

Konsumsi pakan sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, besarnya tubuh, keaktifan dan kegiatan pertumbuhan atau produktivitas lainnya yaitu suhu dan kelembaban udara. Suhu udara yang tinggi maka konsumsi pakan akan menurun karena konsumsi air minum yang tinggi berakibat pada penurunan konsumsi energi (Siregar, 1984). Konsumsi juga sangat dipengaruhi oleh palatabilitas yang tergantung pada beberapa hal yaitu penampilan dan bentuk makanan, bau, rasa, tekstur, dan suhu lingkungan (Church dan Pond, 1988).

Kebutuhan Nutrisi Domba

Produktivitas ternak dapat ditentukan melalui faktor bahan makanan yang meliputi jumlah dan kualitas pakan. Kebutuhan nutrisi setiap ternak bervariasi antar jenis dan umur fisiologis ternak. Kebutuhan nutrisi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, tingkat produksi, keadaan lingkungan, dan aktifitas fisik ternak (Haryanto, 1992). Kebutuhan nutrisi ternak dapat dikelompokkan menjadi komponen utama yaitu energi, protein, mineral dan vitamin. Zat-zat makanan tersebut berasal dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak.

Energi

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan berbagai bentuk kegiatan. Anggorodi (1990) menyatakan bahwa energi adalah salah satu komponen yang penting dalam pakan untuk pertumbuhan. Energi ini akan digunakan untuk hidup pokok, pertumbuhan, gerak otot dan sintesa jaringan baru. Domba membutuhkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan untuk produksi. Menurut Siregar (1996) kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan zat-zat nutrisi untuk memenuhi proses hidup saja seperti menjaga fungsi tubuh tanpa adanya suatu kegiatan dan produksi. Sedangkan kebutuhan produksi adalah kebutuhan zat nutrisi untuk pertumbuhan, kebuntingan, produksi susu dan kerja. Jumlah energi yang tersedia tersebut tergantung pada konsumsi pakan dan banyaknya jumlah yang hilang selama pencernaan dan metabolisme.

Kandungan energi total dalam pakan bukan tolok ukur yang penting, tetapi yang lebih utama adalah energi yang dapat dimanfaatkan oleh domba yang biasa disebut energi metabolis (metabolizable energy). Jika intake energi lebih rendah dari kebutuhan untuk hidup pokok, domba akan mengalami penurunan bobot tubuh karena penggunaan jaringan tubuh untuk mempertahankan hidup. Sedangkan konsumsi yang berlebih akan mengarah pada produksi lemak tubuh yang lebih tinggi (Haryanto, 1992). Penentuan kriteria yang umum adalah dalam bentuk energi bruto (GE), energi dapat dicerna (DE), energi metabolis (ME), energi netto (NE) dan jumlah zat-zat yang dapat dicerna (TDN) (Anggorodi, 1990). Tidak semua energi yang dikonsumsi dapat dicerna dan diserap oleh tubuh, energi yang tidak terpakai dikeluarkan melalui feses, urin dan gas metan. Berdasarkan NRC (1985) menyatakan bahwa kebutuhan energi pada ternak domba dipengaruhi oleh umur, ukuran tubuh, jenis kelamin, pertumbuhan, kebuntingan, laktasi dan produksi. Kondisi lingkungan seperti temperatur, kelembaban dan cuaca juga berpengaruh terhadap kebutuhan energi.

Protein

Protein adalah senyawa kimia yang tersusun atas asam-asam amino. Protein merupakan unsur penting dalam tubuh hewan dan diperlukan terus-menerus untuk memperbaiki sel dalam proses sintesis (NRC, 1985). Protein berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangun dan pengatur. Protein berfungsi sebagai zat pembangun karena protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang terjadi dalam tubuh. Protein digunakan sebagai bahan bakar jika kebutuhan energi tubuh terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebutkan dalam bentuk protein kasar. Sebagian besar protein kasar yang diperlukan domba dapat dipenuhi dalam bentuk Non Protein Nitrogen (NPN) seperti urea, tetapi sebagian lagi dipenuhi dalam bentuk protein yang sebenarnya. Protein yang diberikan pada domba dihitung berdasarkan kandungan protein kasar dalam pakan dan kebutuhan domba tersebut. Sebagai pedoman kasar, jumlah protein kasar minimum yang diperlukan domba untuk hidup pokok sebesar 8% dari bahan kering. Domba yang sedang tumbuh atau laktasi memerlukan protein kasar sejumlah 11% dari bahan kering (Gatenby, 1991).

Kebutuhan protein domba dipengaruhi oleh masa pertumbuhan, umur fisiologis, ukuran dewasa, kebuntingan, laktasi, kondisi tubuh dan rasio energi protein. Berdasarkan NRC (1985) pada saat pertumbuhan, seekor ternak, membutuhkan kadar protein yang tinggi pada ransumnya yang akan digunakan untuk proses pembentukan jaringan tubuh. Ternak muda memerlukan protein yang lebih tinggi dibanding ternak dewasa untuk pertumbuhannya.

Total Digestible Nutrient (TDN)

Anggorodi (1990) menyatakan bahwa Total Digestible Nutrient (TDN) adalah nilai yang menunjukkan jumlah dari zat-zat makanan yang dapat dicerna oleh hewan yang merupakan jumlah dari semua zat-zat makanan organik yang dapat dicerna seperti protein, lemak, serat kasar dan BETN. TDN dinyatakan dengan bagian dari bahan makanan yang dimakan yang tidak diekskresikan dalam feses. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna perlu diketahui guna mempertinggi efisiensi konversi pakan. Faktor-faktor tersebut adalah suhu lingkungan, laju perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat makan lain. Kadar TDN bahan pakan pada umumnya berbanding terbalik dengan serat kasarnya. Semakin tinggi nilai TDN suatu pakan maka pakan tersebut akan semakin baik karena semakin banyak zat-zat makanan yang dapat digunakan. Kebutuhan nutrisi domba menurut NRC (1985) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Domba

Berat Badan PBBH Kebutuhan Nutrisi

(Kg) (g/hari) BK (g) BK (%BB) TDN (g) PK (g)

10 200 500 5,0 400 127

20 250 1000 5,0 800 167

30 300 1300 4,3 1000 191

Sumber : National Research Council (1985)

Pertumbuhan Domba

Penampilan seekor ternak merupakan hasil dari suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan tanpa berhenti dalam seluruh hidup ternak tersebut, yang pada setiap komponen tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda tergantung lingkungan. Pertumbuhan umumnya diukur dengan berat dan tinggi. Domba muda mencapai 75% bobot

dewasa pada umur satu tahun dan 25% lagi setelah 6 bulan kemudian yaitu pada umur 18 bulan dengan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Domba jantan muda mempunyai potensi untuk tumbuh lebih cepat daripada domba betina muda, pertambahan bobot badan lebih cepat, konsumsi pakan lebih banyak dan penggunaan pakan yang lebih efisien untuk pertumbuhan badan (Herman, 2003). Menurut pernyataan Godwin (1974) bahwa pertumbuhan semua hewan pada awalnya lambat dan akan meningkat dengan cepat, yang kemudian lambat pada saat hewan mendekati dewasa tubuh. Pertambahan berat badan berdasarkan National Research Council (!985) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain total protein yang diperoleh setiap harinya, jenis ternak, umur, keadaan genetik, lingkungan, kondisi setiap individu dan manajemen tata laksana.

Pertambahan Bobot Badan Harian

Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan pengukuran bobot badan. Pertambahan bobot badan adalah kemampuan ternak untuk mengubah zat-zat nutrisi yang terdapat dalam pakan menjadi daging. Pertambahan bobot badan merupakan salah satu peubah yang dapat digunakan untuk menilai kualitas bahan makanan ternak. Pertambahan bobot badan yang diperoleh dari percobaan pada ternak merupakan hasil dari zat-zat makanan yang dikonsumsi. Dari data pertumbuhan bobot badan akan diketahui nilai suatu zat makanan dari suatu ternak (Church dan Pond, 1988). Maynard dan Loosly (1979) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan tergantung dari spesies, jenis kelamin, umur dan keseimbangan zat-zat nutrisi dalam pakan. Makin baik kualitas pakan yang dikonsumsi ternak akan diikuti dengan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi.

Konversi Pakan

Konversi pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi untuk mendapatkan kenaikan satu satuan bobot hidup. Konversi pakan dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi produksi karena erat kaitannya dengan biaya produksi. Semakin rendah nilai konversi pakan maka efisiensi penggunaan pakan makin tinggi. Wahju (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan yang baik belum tentu menjamin keuntungan maksimal, tetapi pertumbuhan yang baik disertai biaya pakan ransum yang minimum akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Efisiensi dari penggunaan pakan termasuk dalam program pemberiaan pakan yang dapat diukur dari konversi pakan atas bobot badan hidup domba. Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi untuk mendapatkan bobot badan tertentu dalam waktu yang ditentukan. Konversi pakan ditentukan berdasarkan beberapa faktor yaitu suhu lingkungan, potensi genetik, nutrisi pakan, kandungan energi dan penyakit (Parakkasi, 1999). Konversi pakan juga dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi, bobot badan, gerak atau aktivitas tubuh, musim dan suhu dalam kandang. Kualitas pakan yang dikonsumsi oleh ternak semakin baik maka semakin efisien dalam penggunaan pakan.

Income Over Feed Cost (IOFC)

Tujuan akhir dari pemeliharaan ternak adalah untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Income Over Feed Cost (IOFC) adalah salah satu cara dalam menentukan indikator keuntungan. IOFC biasa digunakan untuk mengukur performa pada program pemberian pakan. Analisis pendapatan dengan cara ini didasarkan pada harga beli bakalan, harga jual domba dan biaya pakan selama pemeliharaan. Adkinson et al. (1993) menghitung IOFC dari selisih antara jumlah susu yang dihasilkan dengan biaya pakan. Menurut Kasim (2002) IOFC dapat dihitung melalui pendekatan penerimaan dari nilai pertambahan bobot badan ternak dengan biaya ransum yang dikeluarkan selama penelitian. Faktor yang berpengaruh penting dalam perhitungan IOFC adalah pertambahan bobot badan selama penggemukan, konsumsi pakan dan harga pakan. Pertumbuhan yang baik belum tentu menjamin keuntungan maksimum, tetapi pertumbuhan yang baik dan diikuti dengan konversi pakan yang baik pula serta biaya pakan yang minimal akan mendapatkan keuntungan yang maksimal (Wahju, 1997).