PENDAMPINGAN

KLINIS

Menghubungkan penyedia layanan

dan fasilitas untuk meningkatkan

perawatan ibu dan bayi

di Indonesia

LAPORAN TEKNIS

OKTOBER 2015

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ... 3

1.

LATAR BELAKANG ... 42.

PENDEKATAN EMAS TERHADAP PENDAMPINGAN KLINIS ... Pendampingan Klinis ...6Organisasi pendamping kunci ...8

Peningkatan pendampingan, yang direncanakan ...8

Siklus pendampingan klinis ...8

Meluluskan yang didampingi (mentees)dan mendukung mentor yang baru ... 11

3.

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KLINIS ...111. LKBK mendampingi fasilitas Fase 1 ... 11

2. Fasilitas Fase 1 dan LKBK mendampingi fasilitas Fase 2 ... 12

3. Fasilitas Fase 1 dan 2 mendampingi Fasilitas Fase 3 ... 14

4. Rumah sakit Muhammadiyah mendampingi rumah sakit berbasis agama. ... 15

4.

HASIL ...16Apakah pendampingan klinis layak? ... 16

Apakah pendampingan klinis dapat diterima ? ... 19

Apakah pendampingan klinis efektif memperbaiki tata kelola klinis? ... 20

Apakah pendampingan klinis dapat direplikasi? ... 24

5.

KEBERLANJUTAN ...256. PELAJARAN DARI PENDAMPINGAN KLINIS ...26

LAMPIRAN 1: FASILITAS PENDAMPING EMAS MENURUT PROVINSI ...27

DAFTAR PUSTAKA ...30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mendukung percepatan dalam penurunan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir, Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival/EMAS) yang didanai USAID memperkenalkan sebuah pendekatan inovatif pendampingan klinis berbasis sejawat (peer-based) untuk memperkuat tata kelola klinis dan memperbaiki kualitas perawatan gawat darurat ibu dan bayi baru lahir di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia. Dokumen ini menggambarkan pendekatan pendampingan sejawatpeer-to-peeryang digunakan oleh EMAS, termasuk pengembangan dan pelaksanaannya, bersama dengan hasil dan pelajaran hingga saat ini.

Pendekatan pendampingan klinis EMAS didorong oleh mitra EMAS Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) and Muhammadiyah— dua organisasi Indonesia terpandang yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk perbaikan kualitas dan perawatan ibu dan bayi baru lahir. Melalui serangkaian pertukaran kunjungan (dikenal sebagai siklus pendampingan), kelompok mentor dari fasilitas berkinerja tinggi mendampingi staf dari fasilitas yang berkinerja lebih rendah, dan mendukung mereka untuk mengadopsi sekumpulan praktik dan alat tata kelola klinis. Ketika staf yang didampingi telah memenuhi sekumpulan kriteria yang mapan, mereka lulus dan mulai mendampingi fasilitas yang lainnya.

Pendampingan klinis dilaksanakan dengan beberapa cara yang berbeda selama program EMAS: LKBK mendampingi fasilitas Fase 1; Fasilitas fase 1 dan LKBK mendampingi fasilitas Fase 2; fasilitas Fase 1 dan 2 mendampingi fasilitas Fase 3; dan rumah sakit Muahammadiyah mendampingi berbagai rumah sakit yang berbasis agama.

Hasil hingga saat ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan klinis sejawat layak, dapat diterima dan direplikasi sebagai cara memperbaiki kinerja penyedia layanan dan fasilitas kesehatan Indonesia:

Staf dan fasilitas yang didampingi telah terlibat dalam proses, dan mentor telah terbukti efektif dalam, dan berkomitmen pada, proses pendampingan rekan sejawat mereka.

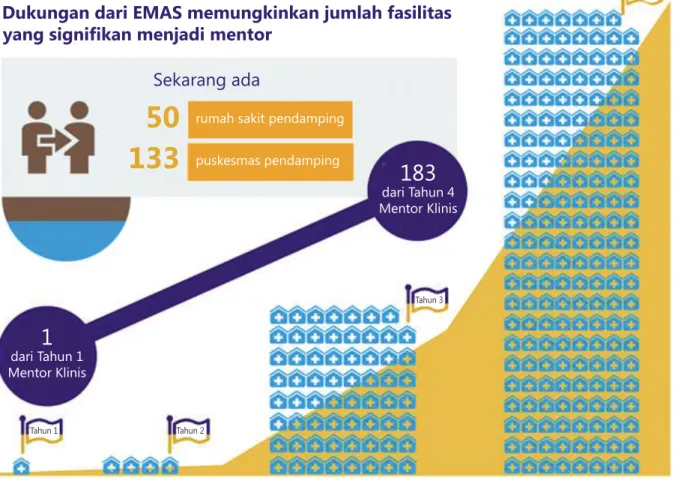

Semenjak dimulainya mentor tunggal (LKBK), jumlah fasilitas yang mampu mendampingi yang lain telah bertambah menjadi 183 fasilitas (50 rumah sakit dan dan 133 puskesmas) di enam provinsi.

Proses pendampingan sejawat telah efektif meningkatkan penggunaan praktik tata kelola klinis. Penggunaan dasbor klinis, latihan praktik kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, dan proporsi kematian ibu dan bayi baru lahir yang telah ditinjau terus meningkat.

Hasil ini telah ditunjukkan baik dalam fasilitas Fase 1 dan Fase 2 yang menunjukkan bahwa mentor yang baru lulus “telah mampu mendukung fasilitas lainnya untuk mengadopsi berbagai praktik yang sama untuk semua” model. Terlebih lagi, kemajuan ini terus berlanjut, baik di rumah sakit dan puskesmas.

EMAS telah mempelajari sejumlah pelajaran penting mengenai pendampingan klinis. Hal ini termasuk manfaat proses baik bagi mentor maupun staf yang didampingi—juga pentingnya komitmen kepemimpinan yang kuat dan kerja kelompok yang bagus untuk keberhasilan pendampingan. Pendampingan klinis telah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing fasilitas, dan sebagai respon terhadap pelajaran dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Melibatkan beberapa jenis fasilitas yang berbeda (rumah sakit vertikal atau milik kementerian kesehatan/ provinsidanrumah sakit Muhammadiyah/rumah sakit berbasis agama) sebagai mentor telah berhasil dan memungkinkan perluasan yang lebih cepat dari pendekatan tersebut. Kerja sama berbagai kelompok pendamping dari sejumlah fasilitas juga berhasil, dan proses ini telah semakin dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi daripada EMAS.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai komitmen untuk menghentikan kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dihindari, Kementerian Kesehatan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah strategi untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan dan kualitas perawatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir— khususnya perawatan gawat darurat obstetri dan neonatal (EmONC/PONEK). Hal ini termasuk: menyediakan infrastruktur dan perlengkapan, menyusun pedoman nasional klinis berlandaskan dan menunjuk fasilitas PONED dan PONEK (basic and comprehensive EmoNC) .(National Academies Press 2013) Jika kualitas layanan tidak sesuai standar, pelatihan sering dipertimbangkan sebagai solusinya. Kemenkes secara reguler melaksanakan pelatihan PONEK untuk para dokter, perawat, dan bidan. Namun upaya tersebut hingga saat ini belum

meningkatkan kualitas perawatan gawat darurat dalam fasilitas kesehatan secara signifikan(World Bank 2014),ataupun menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir ke tingkat yang dapat diterima. (Central Bureau of Statistics 2013).

Untuk mendukung Kemenkes mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi, Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) yang didanai USAIDyang diluncurkan pada tahun 2011, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas PONEKdi fasilitas kesehatan dan memperkuat sistem rujukan. EMAS juga berupaya memperkuat akuntabilitas di antara pemerintah, masyarakat dan sistem kesehatan dengan mendukung forum masyarakat madani dan pokja di tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat madani dalam masalah KIB. Selama lima tahun, EMAS bekerja dengan sekitar 150 rumah sakit (baik umum maupun swasta) dan 300 puskesmas di enam provinsi (Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) dimana hampir 50% kematian di Indonesia terjadi. EMAS merupakan sebuah kemitraan lima organisasi—Jhpiego (mitra utama),

Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK), Muhammadiyah, Save the Children, dan RTI International. Para mitra EMAS merasa dua hal diperlukan untuk mempercepat perubahan. Pertama, fasilitas kesehatan memerlukan tata kelola klinis yang kuat agar dapat melibatkan para penyedia layanan dan manajer di dalam sistem kesehatan, mengubah budaya organisasi fasilitas kesehatan, dan membuat layanan kesehatan lebih akuntabel dalam melayani ibu dan bayi dengan perawatan berkualitas tinggi (lihat laporan teknis EMAS tentang tata kelola klinis untuk keterangan lebih rinci). Kedua, karena tata kelola klinis menyangkut perubahan dalam sikap dan praktik staf kesehatan, pendamping menjadi cara yang paling efektif untuk membawa perubahan organisasi semacam ini di dalam fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kapasitas penyedia layanan, manajer dan tim secara berkelanjutan. Selain itu, EMAS bertujuan untuk membawa perubahan dalam sejumlah besar fasilitas kesehatan, strateginya dengan sengaja dirancang untuk menyiapkan sejumlah mentor di setiap daerah yang dapat bertindak sebagai mentor di daerah atau fasilitas lain.

EMAS memperkenalkan pendampingan klinis sebagai pendekatan inovatif untuk memperbaikikualitas perawatan ibu dan

bayi di fasilitas kesehatan Indonesia. Pendampingan melahirkanpemimpin yang dapat memberi contoh praktik terbaik dan bekerja berdampingan dengan - sejawat

untuk menyelesaikan masalah

Laporan ini menggambarkan pendekatan pendampingan EMAS yang digunakan untuk memperbaiki tata kelola klinis di fasilitas kesehatan – model pelaksanaan yang berbeda, pelajaran dan keberlanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai komitmen untuk menghentikan kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dihindari, Kementerian Kesehatan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah strategi untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan dan kualitas perawatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir— khususnya perawatan gawat darurat obstetri dan neonatal (EmONC/PONEK). Hal ini termasuk: menyediakan infrastruktur dan perlengkapan, menyusun pedoman nasional klinis berlandaskan dan menunjuk fasilitas PONED dan PONEK (basic and comprehensive EmoNC) .(National Academies Press 2013) Jika kualitas layanan tidak sesuai standar, pelatihan sering dipertimbangkan sebagai solusinya. Kemenkes secara reguler melaksanakan pelatihan PONEK untuk para dokter, perawat, dan bidan. Namun upaya tersebut hingga saat ini belum

meningkatkan kualitas perawatan gawat darurat dalam fasilitas kesehatan secara signifikan(World Bank 2014),ataupun menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir ke tingkat yang dapat diterima. (Central Bureau of Statistics 2013).

Untuk mendukung Kemenkes mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi, Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) yang didanai USAIDyang diluncurkan pada tahun 2011, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas PONEKdi fasilitas kesehatan dan memperkuat sistem rujukan. EMAS juga berupaya memperkuat akuntabilitas di antara pemerintah, masyarakat dan sistem kesehatan dengan mendukung forum masyarakat madani dan pokja di tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat madani dalam masalah KIB. Selama lima tahun, EMAS bekerja dengan sekitar 150 rumah sakit (baik umum maupun swasta) dan 300 puskesmas di enam provinsi (Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) dimana hampir 50% kematian di Indonesia terjadi. EMAS merupakan sebuah kemitraan lima organisasi—Jhpiego (mitra utama),

Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK), Muhammadiyah, Save the Children, dan RTI International. Para mitra EMAS merasa dua hal diperlukan untuk mempercepat perubahan. Pertama, fasilitas kesehatan memerlukan tata kelola klinis yang kuat agar dapat melibatkan para penyedia layanan dan manajer di dalam sistem kesehatan, mengubah budaya organisasi fasilitas kesehatan, dan membuat layanan kesehatan lebih akuntabel dalam melayani ibu dan bayi dengan perawatan berkualitas tinggi (lihat laporan teknis EMAS tentang tata kelola klinis untuk keterangan lebih rinci). Kedua, karena tata kelola klinis menyangkut perubahan dalam sikap dan praktik staf kesehatan, pendamping menjadi cara yang paling efektif untuk membawa perubahan organisasi semacam ini di dalam fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kapasitas penyedia layanan, manajer dan tim secara berkelanjutan. Selain itu, EMAS bertujuan untuk membawa perubahan dalam sejumlah besar fasilitas kesehatan, strateginya dengan sengaja dirancang untuk menyiapkan sejumlah mentor di setiap daerah yang dapat bertindak sebagai mentor di daerah atau fasilitas lain.

2. PENDEKATAN EMAS TERHADAP PENDAMPINGAN KLINIS

Pendampingan—antara lembaga, kelompok dan perorangan— merupakan sebuah strategi kunci untuk meningkatkan kinerja dan membawa perubahan di seluruh komponen program EMAS. Gagasan menggunakan pendampingan sejawat (peer-to-peer mentoring) untukmemperkuat tata kelola klinis dan memperbaiki kualitas layanan muncul dari pengalaman para mitra EMAS secara organisasi, bukti yang nyata dan kebutuhan yang dirasakan.

Pendekatan tradisional peningkatan kapasitas melalui pelatihan klinis berbasis kelompok tidak dapat dimengerti. Mitra EMAS Jhpiego danLembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam pelatihan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIB) di Indonesia. Mereka tidak melihat pelatihan klinis yang hanya satu kali dan bersifat in-house(internal) dan off-site(di luar tempat kerja) dapat menghasilkan perubahan yang penting dalam PONEK (EmONC). Semakin lama, bukti menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan, berulang (contohnya, dosis rendah, frekuensi tinggi) memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik, dan pelatihan on-sitedi tempat kerja penyedia layanan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang bertahan. (Bluestone et al. 2013) EMAS mengakui bahwa masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan PONEK; melainkan, ada masalah sistemik dan organisasi yang lebih besar karena tata kelola klinis yang lemah yang menghambat perawatan yang berkualitas.

Mitra EMAS LKBK mempunyai pengalaman sendiri dalam membangun tata kelola yang baik dan telah siap dan mampu menunjukkan fasilitas kesehatan lainnya tentang bagaimana mereka juga dapat memperbaiki tata kelola klinis. LKBK mengelola rumah sakit tertua dan terbesar di Jakarta bernama Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan. LKBK telah berupaya untuk memperkuat tata kelola klinis sejak tahun 2006. Hasilnya, kepemimpinan rumah sakit dan LKBK menjadi contoh tentang bagaima kepemimpinan strategis, akuntabilitas, perawatan yang menghargai, dan budaya pembelajaran menghasilkan perawatan KIB yang berkualitas tinggi. LKBK menjadi model dan mentor untuk membantu menanamkan sikap, praktik dan budaya yang sama di fasilitas kesehatan yang lain.

Penguatan tata kelola klinis membutuhkan perubahan— dalam perilaku, sikap dan praktik di antara para penyedia layanan dan dalam budaya organisasi dalam fasilitas kesehatan. Perbaikan tata kelola klinis menuntut perubahan staf dalam hal sikap, perilaku/ praktik, dan budaya organisasi, yang dapat dipelajari melalui pelatihan berbasis kelompok, tetapi dapat diperagakan dalam kehidupan nyata. Pendampingan menyediakan sebuah cara untuk membangun hubungan, perilaku dan praktik baru panutan, memberikan pengembangan profesional bagi penyedia layanan individu, dan mempercepat perubahan dalam fasilitas. Proses pendampingan adalah siklus pembelajaran yang difasilitasi berdasarkan pengalaman yang melengkapi dan memperkuat prinsip-prinsip perbaikan kualitas dan tata kelola klinis. Teori yang mendasari pendampingan transformasional menggunakan siklus hidup untuk menggambarkan proses— menciptakan lingkungan yang aman untuk mengidentifikasi isu dan mencerminkan pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam melalui refleksi dan mempraktikkan rencana (Hay 1995). Pihak yang mendapat pendampingan memperoleh

pengertian yang lebih mendalam mengenai pembelajaran, pemecahan masalah, dan proses pengambilan keputusan sepanjang waktu(McKimm, Jollie, and Hatter 2007). Pendekatan pendampingan yang difasilitasi dan berpusatkan pada pembelajaran meniru siklus pembelajaran yang sama yang digunakan dalam proses peningkatan kualitas, tata kelola klinis dan hal tersebut merupakan jantung organisasi pembelajaran.

Pendampingan dapat direplikasi dan berkelanjutan. EMAS dirancang agar dapat meningkatkan cakupannya dalam 3 tahun. Pendampingan dapat direplikasikan di fasilitas yang lain oleh para mentor yang baru agar dapat meningkatkan skala intervensi di fasilitas yang didukung EMAS. Pendampingan dapat berlanjut di luar EMAS dengan anggaran dinas kesehatan kabupaten dan provinsi.

Pendampingan klinis

EMAS mengembangkan sebuah pendekatan yang inovatif untuk pendampingan sejawat sebagai cara untuk memperbaiki praktik tata kelola klinis dan kualitas PONEK di rumah sakit dan puskesmas. Pendampingan klinis EMAS berbeda dengan pendekatan tradisional “mentor-ke-anak didik” (“mentor-to-protege”) antara dua orang ketika seorang staf junior, secara formal dan informal, didampingi oleh dokter yang berpengalaman atau penyelia klinis di tempat kerja. Sebagai gantinya, EMAS menggunakan pendekatan pendampingan kelompok yang hampir menyerupai pendampingan jejaring (network mentoring) (Blackwell 2007).1Pendampingan EMAS tidak bersifat hierarkis, tetapi lebih “sejawat” (“peer-to-peer”)dan berdampingan (side-by-side). Kelompok mentor bekerja sama sebagai sebuah tim untuk memberi contoh dan menanamkan praktik-praktik terbaik serta membantu staf fasilitas untuk menangani berbagai masalah. Jika seorang yang didampingi telah memenuhi kriteria yang mapan, dia menjadi mentor di fasilitas yang lain. Kotak 1 menjelaskan karakteristik pendekatan pendampingan EMAS.

Kotak 1. Karakteristik pendekatan pendampingan klinis EMAS

•

Pada hakikatnya berhubungan dengan penguatan tata kelola klinis, yang memberikan budaya pembelajaran dan perbaikan kualitas yang terus menerus.•

Berdasarkan hubungan sejawat (“peer-to peer”), bekerja berdampingan (side-by-side) dan pendekatan “belajar dengan cara melakukannya” (“learning by doing”), yang membantu penyelesaian masalah dan mengembangkan kapasitas dari awal.•

Berdasarkan paparan ganda terhadap intervensi yang ditargetkan —pendekatan “dosis rendah, frekuensi tinggi”. Memberikan interaksi yang terus menerus, penguatan dan kesempatan berulang untuk menggunakan berbagai alat dan paktik baru (termasuk melalui simulasi) untuk membangun keterampilan dan kepercayaan diri.•

Dilaksanakan selama kurun waktu yang panjang (rata-rata 12–23 bulan), dengan komunikasi melalui telepon atau SMS di sela-sela kunjungan.•

Terjadi di dalam kelompok untuk memelihara rasa kebersamaan dalam kelompok (sense of teamwork) di antara staf yang fasilitasnya didukung. Bekerja lintas bangsal/unit dan tingkat yang relevan, dengan kepemimpinan fasilitas dan para penyedia layanan perawatan kesehatan.•

Diberikan di tempat (kerja) (on-site), membuatnya sangat praktis dan sesuai sasaran.•

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan fasilitas yang didampingi, dengan durasi dan jumlah kunjungan pendampingan yang beragam sesuai tingkat dukungan yang diperlukan.•

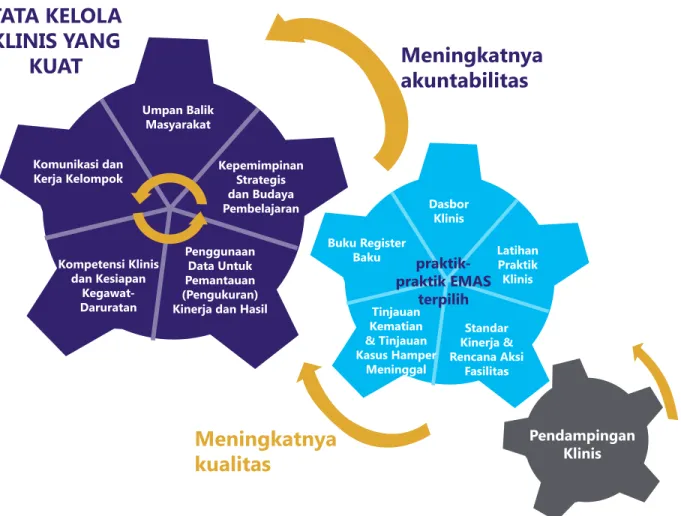

Dimaksudkan untuk dapat direplikasi dan berkelanjutan dengan sistem kesehatan yang terdesentralisasi.Gambar 2. Bagaimana pendampingan digunakan untuk memperbaiki tata kelola klinis dan kualitas perawatan

Selama siklus pendampingan, tim staf dari fasilitas yang berkinerja bagus mendampingi staf dari fasilitas dengan kinerja yang lebih rendah melalui serangkaian kunjungan pertukaran (lihat Gambar 4) dengan mengadopsi satu set praktik dan alat tata kelola klinis:

Memperkuat kualitas data, penyimpanan dan penggunaan statistik layanan untuk mengetahui tren dan menginformasikan keputusan;

Memperkenalkan dan menggunakan standar kinerja untuk mengoperasionalisasikan pedoman klinis dan menilai kinerja;

Mengidentifikasi tim kegawatdaruratan dan memperkenalkan latihan praktik kegawatdaruratan untuk meningkatkan kerja tim, keterampilan dan kepercayaan diri dalam merespon komplikasi yang umum;

Mengadakan tinjauan kematian dan kasus hampir meninggal untuk mempelajari dan mengambil tindakan perbakan (corrective action); dan

Membuat dasbor klinis untuk membantu staf dan pemimpin memantau dan menilai kinerja mereka.

TATA KELOLA

KLINIS YANG

KUAT

Umpan Balik Masyarakat Dasbor Klinis Buku RegisterBaku Latihan Praktik

Klinis Standar Kinerja & Rencana Aksi Fasilitas Tinjauan Kematian & Tinjauan Kasus Hamper Meninggal Komunikasi dan

Kerja Kelompok Kepemimpinan Strategis

dan Budaya Pembelajaran Penggunaan Data Untuk Pemantauan (Pengukuran) Kinerja dan Hasil Kompetensi Klinis dan Kesiapan Kegawat-Daruratan

Meningkatnya

akuntabilitas

Meningkatnya

kualitas

praktik-praktik EMAS terpilih Pendampingan KlinisDengan cara ini, seperti yang digambarkan dalam Gambar 2, pendampingan klinis membantu penggunaan berbagai praktik ini. Berbagai praktik ini secara bersama-sama menanamkan kepemimpinan yang kuat dan akuntabel, memungkinkan fasilitas untuk menganalisis kinerja mereka dan membuat keputusan sesuai dengan hal tersebut, serta memperkuat komunikasi. (Lihat laporan teknis EMAS mengenai tata kelola klinis untuk keterangan lebih lanjut).

Organisasi pendampingan kunci

Pada awalnya, pendampingan menjadi mungkin karena keberadaan beberapa organisasi Indonesia yang terpandang yang memberikan contoh komitmen terhadap perbaikan kualitas dan perawatan KIB yang berkualitas tinggi. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, LKBK adalah organisasi pendampingan yang pertama yang membantu menetapkan dan melaksanakan baik strategi tata kelola klinis maupun pendekatan pendampingan klinis EMAS untuk peningkatan kapasitas. Mitra EMAS lainnya, Muhammadiyah, organisasi Indonesia berbasiskan agama Islam yang besar (www. muhammadiyah.or.id) yang memiliki jejaring 350 rumah sakit dan rumah bersalin swasta. Keberadan dua organisasi Indonesia yang dinamis ini, telah lebih dari 100 tahun, membuat pendampingan klinis EMAS dan peningkatannya menjadi mungkin. Kedua organisasi ini memiliki komitmen terhadap kualitas, perawatan berlandaskan bukti dan budaya/semangat pembelajaran.

Peningkatan pendampingan yang direncanakan

EMAS dilaksanakan dalam tiga fase, dimana beberapa fasilitas di setiap fase dikembangkan hingga memenuhi kriteria yang ditetapkan (Kotak 2) dan dapat mendampingi fasilitas di fase berikutnya.

Kotak 2. Kriteria Pendampingan

Kriteria sebuah fasilitas kesehatan mampu mendampingi:

•

Rata-ratastandar kinerja ≥ 80% (maternal, neonatal, pencegahan infeksi, dan untuk rumah sakit, manajemen klinis) telah dicapai.•

Komponen sistem rujukan sudah ada (misalnya, ditandatanganinya maklumat pelayanan, perjanjian kerjasama sistemrujukan daerah, berfungsinya sistem pertukaran rujukan SijariEMAS)2•

Kepemimpinan fasilitas/Dinkes mendukung pendampingan.•

Ada staf yang tersedia untuk mendampingi.•

Adanya sumber daya dan dukungan pemerintah (pejabat) lokal yang mendampingi anggota tim bepergianSiklus pendampingan klinis

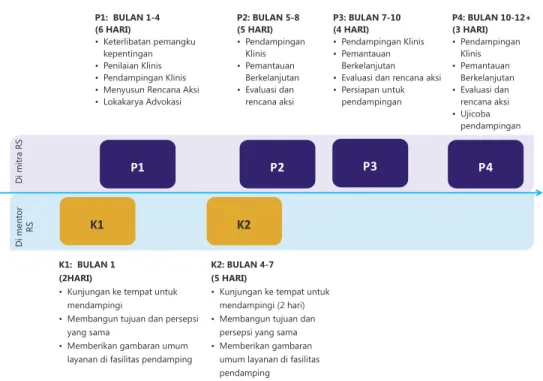

Kontak (komunikasi) siklus pendampingan klinis yang berulang bertujuan untuk menanamkan kepemimpinandan sistem yang kuat dan akuntabel, serta alat yang memungkinkan fasilitas untuk menganalisis kinerja mereka dan membuat keputusan strategis. Secara ringkas, siklus pendampingan baku terdiri dari:

•

Dua kunjungan oleh fasilitas yang didampingi ke rumah sakit mentor untuk mengamati dan membahas berbagai praktik tata kelola klinis yang efektif (dikenal sebagai Kunjungan, atau “K1” dan “K2”)•

Empat kunjungan pendampingan di tempat (on-site) (ke semua rumah sakit atau puskesmas yang volume pasiennya tinggi)3) oleh tim pendampingan. Kunjungan tersebut meliputi penilaian, simulasi latihan praktik kegawatdaruratan, penyusunan indikator dasbor, audit dan tinjauan kasus hampir meninggal yang difasilitasi, dan penyusunan rencana aksi. Kunjungan ini dikenal sebagai Pendampingan(mentoring), atau “P1”, “P2”, “P3”, dan “P4”.•

Jika diperlukan, kunjungan tindak lanjut oleh tim pendampingan yang lebih kecil atau staf EMAS di antara beberapa kunjungan pendampingan untuk memantau kemajuan rencana aksi dan membantu staf fasilitas (dikenal sebagaiPendampingan Fasilitatif/PF).Gambar 3 meringkas waktu dan isi (konten) setiap kunjungan dalam siklus pendampingan baku, sebagaimana yang telah dirancang.

Gambar 3. Siklus Pendampingan Klinis Baku

Mengingat kemajuan fasilitas berbeda-beda kecepatannya, siklus pendampingan klinis terkadang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang didampingi. Contohnya, untuk beberapa fasilitas yang mengadopsi alat dengan cepat, konten dua kunjungan (P2/P3) dapat digabung menjadi satu kunjungan. Sementara beberapa fasilitas yang lain mungkin perlu tambahan bantuan untuk maju ke tahap berikutnya, dan oleh karena itu mungkin perlu beberapa kunjungan tambahan oleh tim yang lebih kecil. Setiap tahap dari siklus pendampingan diringkas di bawah ini.

Staf yang didampingi mengunjungi rumah sakit pendamping (K1)

Proses pendampingan dimulai dengan kunjungan staf yang didampingi (para spesialis, dokter, bidan, manajemen puskesmas dan rumah sakit, serta manajemen Dinas Kesehatan) ke fasilitas mentor untuk

P1: BULAN 1-4 (6 HARI) • Keterlibatan pemangku kepentingan • Penilaian Klinis • Pendampingan Klinis • Menyusun Rencana Aksi • Lokakarya Advokasi P2: BULAN 5-8 (5 HARI) • Pendampingan Klinis • Pemantauan Berkelanjutan • Evaluasi dan rencana aksi P3: BULAN 7-10 (4 HARI) • Pendampingan Klinis • Pemantauan Berkelanjutan • Evaluasi dan rencana aksi • Persiapan untuk pendampingan P4: BULAN 10-12+ (3 HARI) • Pendampingan Klinis • Pemantauan Berkelanjutan • Evaluasi dan rencana aksi • Ujicoba pendampingan K1: BULAN 1 (2HARI)

• Kunjungan ke tempat untuk mendampingi

• Membangun tujuan dan persepsi yang sama

• Memberikan gambaran umum layanan di fasilitas pendamping

K2: BULAN 4-7 (5 HARI)

• Kunjungan ke tempat untuk mendampingi (2 hari) • Membangun tujuan dan

persepsi yang sama • Memberikan gambaran

umum layanan di fasilitas pendamping

Di mitra RS

Di ment

or

mengamati kepemimpinan strategis, budaya pembelajaran dan kerja kelompok, serta tata kelola klinis dalam praktiknya. Kunjungan KI dimaksudkan sebagai “kebangunan” dan menginspirasi para peserta dalam rasa akuntabilitasdalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Observasi dan diskusi yang difasilitasi dengan cepat membangun konsensus dan komitmen untuk memperbaiki tingkat kinerja dan kualitas perawatan ibu dan bayi baru lahir. Komitmen

ini merupakan salah satu dari fitur terpenting dari pendampingan yang berhasil.

Tim Pendamping mengunjungi fasilitas yang

didampingi (P1)

Setelah K1, sebuah tim pendampingan mengunjungi fasilitas mitra yang didampingi (rumah sakit dan puskesmas). Tim pendamping terdiri dari lima hingga tujuh orang: empat atau lima orang yang tetap di rumah sakit, ditambah seorang dokter umum dan seorang bidan yang mengunjungi puskesmas (lihat Kotak 3). Kunjungan dimulai dengan lokakarya setengah hari mengenai Prinsip-prinsip perawatan, tata kelola klinis dan organisasi yang baik,4serta kepemimpinan strategis untuk para perwakilan dari jejaring daerah yang lebih besar (seperti direktur rumah sakit, Dinkes, kepala puskesmas dan pimpinan manajemen tingkat menengah di fasilitas). Tim pendampingan kemudian bekerja dengan rumah sakit untuk melakukan penilaian mandiri terhadap layanan mereka dengan menggunakan standar kinerja klinis dan mulai memperkenalkan berbagai praktik untuk memperkuat tata kelola klinis (misalnya latihan praktik kegawatdaruratan).

Selama beberapa hari sesudahnya, tim pendampingan bekerja dengan staf rumah sakit untuk melakukan tinjauan kasus hampir meninggal dengan perawat dan dokter, untuk membantu kerja kelompok dan menyoroti Prinsip Perawatan Yang Baik (privasi, komunikasi, pencegahan infeksi, dokumentasi, mengorganisasikan tempat kerja). Wawancara dilakukan dengan wakil direktur medin, kepada bagian obstetri dan pediatri, kepala unit/bangsal (ruang gawat darurat, persalinan, perinatal), dan tiga dari empat pasien dengan keluarga mereka. Wawancara ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kinerja yang diinginkan tim fasilitas kesehatan dan ekspektasi konsumen (pasien dan keluarga).

Tim pendamping dan staf rumah sakit kunci kemudian duduk bersama dalam sebuah diskusi terbuka tentang temuan dari kunjungan dan menyusun sebuah rencana aksi bersama (lihat Kotak 4).

Pada saat yang bersamaan, lima atau enam puskesmas dikunjungi oleh dokter umum, bidan dan staf daerah EMAS dan pejabat dari Dinkes. Temuan di seluruh puskesmas dibagikan di antara kelompok,

Kotak 3. Komposisi Tim Pendampingan Klinis

•

1 dokter kandungan•

1 dokter anak•

1 dokter umum*•

2 bidan•

2 perawatKotak 4. Rencana Aksi Perencanaan aksi adalah langkah yang penting dalam siklus pendampingan klinis.

•

Tim mentor bekerja denganfasilitas yang didampingi untuk mengidentifikasi berbagai masalah, celah dan mencari solusi untuk memperbaiki tata kelola klinis dan kualitas PONEK.

•

Rencana aksimemprioritaskan hal-hal yang mendesak, penting dan mudah dilakukan, dan dibagikan dengan manajemen rumah sakit.

•

Rencana aksi dimutakhirkanterus menerus selama siklus pendampingan dan ditinjau bersama selama kunjungan pendampingan.

dan mereka menyusun sebuah rencana aksi bersama yang dibagikan ke Dinkes, yang bertanggung jawab mengelola seluruh puskesmas. Pada hari terakhir, staf fasilitas melaksanakan sebuah lokakarya bagi para pemangku kepentingan daerah untuk berbagi pengalaman mereka dan berbagai rencana aksi.

Kunjungan kedua ke rumah sakit pendamping (K2)

Setelah P1, staf dari rumah sakit dan puskesmas yang didampingi (mentee)kembali ke rumah sakit pendamping selama 5 hari. Para mentee berbagi kemajuan mereka dalam rencana aksi dan melihat lebih dekat pada praktik klinis dan unsur-unsur tata kelola klinis di fasilitas pendamping (contohnya, putaran pagi/morning round, pengumpulan dan analisis dasbor, audit kematian maternal dan perinatal).

Kunjungan tambahan oleh tim pendamping ke fasilitas yang didampingi (P2–4)

Siklus ini termasuk tiga kunjungan tambahan ke fasilitas yang didampingi, kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Tim pendamping mengunjungi fasilitas yang di dampingi (rumah sakit dan puskesmas) untuk mendukung alat dan proses tata kelola klinis dan mengerjakan rencana aksi. Para mentor juga mempengaruhi sikap yang tertanam, praktik dan kebijakan. Kunjungan P2-4 termasuk tinjauan kasus hampir meninggal atau meninggal, karena praktik ini mungkin menjadi salah satu yang lebih sulit bagi fasilitas yang didampingi untuk mengimplementasikannya secara efektif.

Kunjungan Pendamping Fasilitatif (PF)

Beberapa fasilitas membutuhkan dukungan melebihi siklus pendampingan klinis yang standar, sebagaimana ditunjukkan oleh tertinggalnya angka standar kinerja klinis. Dalam kasus tersebut, kunjungan pendamping tambahan dilakukan oleh tim pendamping yang lebih kecil. Kunjungan periodik ini membantu fasilitas yang didampingi untuk memperbaiki aspek-aspek khusus pekerjaan mereka. Komposisi tim pendamping PF yang lebih kecil beragam tergantung bidang yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Pendampingan dilanjutkan hingga fasilitas mencapai kriteria pendampingan.

Meluluskan yang didampingi (mentee) dan mendukung mentor yang baru

Ketika pihak yang didampingi telah memenuhi kriteria, EMAS mempersiapkan fasilitas dan staf tersebut untuk menjadi mentor. “Pejuang” (“Champion”) yang memiliki semangat untuk mendampingi yang lainnya dan dapat berkembang dengan dukungan diidentifikasikan sebagai mentor potensial. Persiapan dan “standarisasi” mentor yang baru terjadi selama kunjungan P3 dan/atau P4, dimana mentor yang baru menjadi terbiasa dengan alat-alat yang tersedia (seperti pedoman pendampingan klinis), peran dan konten kunjungan pendampingan.

Ketika siklus pendampingan mulai bagi putaran fasilitas tambahan, para pejuang memainkan peran mereka sebagai mentor. Fasilitas yang baru lulus bersiap untuk dan menjadi tuan rumah kunjungan pertama K1. Pada titik ini, dua fase pendampingan bersamaan (overlap): mentor yang baru didukung oleh mentor awal (original) mereka (misalnya LKBK mendukung Fasilitas fase 1 ketika mereka mulai mendampingi fasilitas Fase 2), dan fasilitas yang baru menjalani kunjungan K1-nya. Proses pendukungan ini membangun kepercayaan diri dan kapasitas para mentor yang baru untuk memastikan transisi yang sukses.

3.PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KLINIS

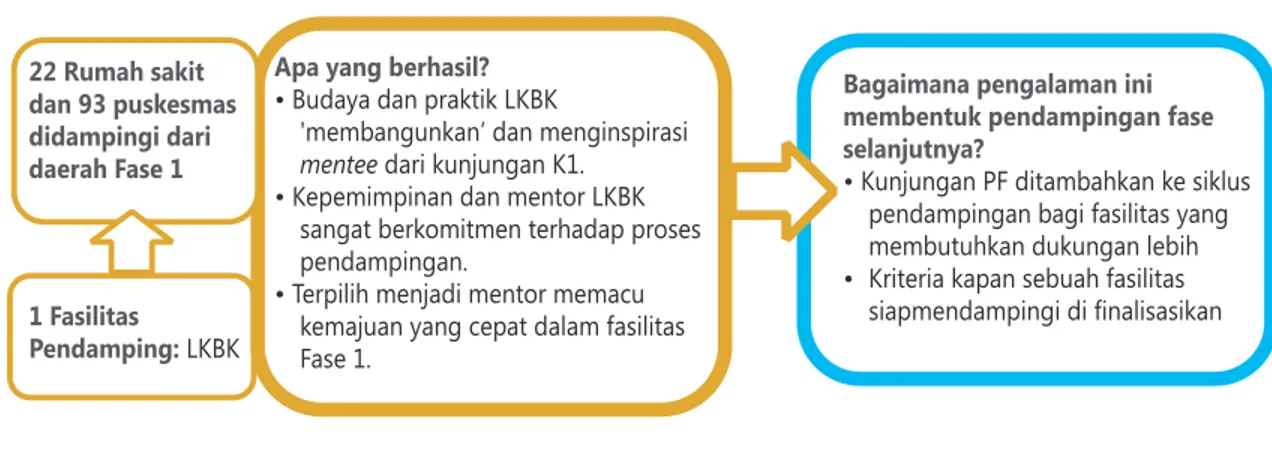

1. LKBK mendampingi Fasilitas Fase 1

Pada tahap awal pendampingan, LKBK adalah mentor bagi 22 rumah sakit dan 93 puskesmas di 10 daerah Fase 1. LKBK juga mendampingi dua rumah sakit Muhammadiyah (lihat bagian yang relevan dibawah). LKBK memilih staf dengan pengalaman klinis dan pelatihan yang kuat sebagai mentor, dan melakukan “standarisasi” internal untuk memastikan pendekatan yang konsisten digunakan. Pendampingan fasilitas fase 1 dimulai pada Mei 2012. Kunjungan K1 dan K2 diadakan di LKBK dan mentor LKBK mengunjungi fasilitas fase 1 yang didampingi pada kunjungan P1-P4.

Secara keseluruhan, pendampingan dilaksanakan sebagaimana yang dirancang dan berhasil karena sejumlah alasan. Melalui kunjungan K1 dan K2, fasilitas dapat mengamati secara langsung bagaimana LKBK menunjukkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola klinis dan perawatan KIB berkualitas tinggi, yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan karismatik. Budaya dan praktik LKBK “membangunkan” dan menginspirasi pihak yang didampingi sepanjang siklus pendampingan. Walaupun belum pernah terjadi sebelumnya, pendampingan sebuah rumah sakit swasta oleh LKBK, dapat diterima oleh fasilitas publik. Kepemimpinan dan mentor LKBK tetap sangat berkomitmen terhadap proses pendampingan. Tim mentor menemukan cara-cara yang kreatif untuk memotivasi staf, spesialis dan manajemen rumah sakit agar terlibat secara lebih aktif dalam perbaikan kualitas perawatan, juga cara-cara untuk mendukung lebih lanjut proses di dalam fasilitas yang kemajuannya lebih lambat (misalnya kunjungan tambahan). Ketika hubungan pendampingan berkembang, kunjungan pendampingan lebih fokus pada penyelesaian masalah bersama seputar tantangan yang dihadapi pihak yang didampingi.

Beberapa fasilitas yang didampingi menunjukkan perbaikan kualitas yang cepat, didorong oleh para pejuang tata kelola klinis yang kuat, tetapi komitmen dan kemajuan di fasilitas yang lainlebih lambat. EMAS mengintensifkan pendampingan (melalui kunjungan PF tambahan) di beberapa fasilitas berpotensi tinggi yang belum memenuhi semua kriteria pendampingan, dalam rangka mempersiapkan mereka untuk mengambil peran pendampingan. EMAS menemukan bahwa ketika fasilitas fase 1 dipilih untuk menjadi mentor, kemajuan menjadi lebih cepat karena staf menyiapkan diri untuk menjadi contoh dan menunjukkan tata kelola yang baik ke fasilitas fase 2 yang didampingi. Pada kenyataannya, EMAS mendorong rumah sakit tertentu (seperti, RSUD Abdul Manan Asahan) untuk mulai mendampingi sebagai sebuah strategi yang disengaja dilakukan untuk memacu kemajuan mereka. LKBK mendukung para mentor baru untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang peran mereka sebagai mentor. Beberapa mentor didorong untuk mendampingi staf dari fasilitas mereka sendiri (internal) sebelum mendampingi secara eksternal.

Strategi pendampingan juga mendapat beberapa tantangan. Memperbaiki kualitas di dalam begitu banyak fasilitas (termasuk rumah sakit yang besar dan kompleks) membutuhkan sumber daya manusia, manajemen dan logistik yang signifikan dari LKBK. Walaupun banyak fasilitas fase 1 yang telah membuat perbaikan, tidak semua dari 22 rumah sakit lulus pada akhir Fase 1 dan siap untuk mendampingi yang lainnya pada awal Fase 2. Dua belas rumah sakit fase 1 mulai mendampingi pada akhir 2013, dan tambahan empat (fasilitas) telah memenuhi kriteria dan mulai mendampingi pada 2014 (jumlah 16 rumah sakit). Enam rumah sakit sisanya tidak dapat menjadi fasilitas pendamping karena terbatasnya sumber daya manusia mereka, khususnya spesialis, walaupun mereka mulai dari basis yang lebih tinggi. Dari 93 puskesmas yang didampingi dalam Fase 1, tidak semua diharapkan menjadi mentor. Puskesmas yang lebih kuat dengan beban kasus yang lebih tinggi mampu memenuhi kriteria pendampingan dan

dipilih untuk mendampingi di luar daerah mereka di Fase 2. Banyak yang mendampingi puskesmas lainnya di daerah mereka sendiri. Di beberapa fasilitas, sebagaimana yang diperkirakan, kinerja klinis atau motivasi menurun terus ( sebagaimana diindikasikan angka kinerja klinis yang tertinggal atau berkurang). Untuk mengatasi hali ini, EMAS memberikan dukungan pendampingan tambahan yang ditargetkan (kunjungan PF) (lihat di bawah). EMAS telah menemukan bahwa dukungan eksternal dan kunjungan tambahan dari mentor dan staf EMAS telah membantu mempertahankan komitmen dan motivasi staf di fasilitas yang didampingi. Pendampingan periodik dan tindak lanjut yang tanpa henti oleh LKBK berlanjut sebagaimana diperlukan hingga fasilitas mencapai kriteria pendamping, atau jika fasilitas tidak cukup termotivasi untuk berubah. Gambar 4 meringkas pengalaman awal dengan pendampingan klinis.

Gambar 4. LKBK mendampingi Fasilitas Fase 1

2. Fasilitas Fase 1 dan LKBK mendampingi fasilitas Fase 2

Ketika EMAS bergerak ke daerah Fase 2 pada bulan September 2013, staf dari fasilitas Fase 1 beralih peran menjadi mentor. Pada fase ini, peran LKBK berubah dari pendampingan langsung menjadi mendukung tim Fase 1 untuk mendampingi fasilitas fase 2. Mentor LKBK melakukan kunjungan tambahan PF dan pra-P4 untuk membantu para mentor baru menjalankan peran pendampingan mereka. Mereka sering bergabung dalam kunjungan awal (contohnya k1/P1, K2/P2) untuk memastikan transisimenjadi mentor berhasil dan berjalan mulus. Selain itu, EMAS telah menyusun satu set pedoman pendampingan untuk membantu meningkatkan pendekatan pendampingan yang baku dan memberikan pedoman tertulis tentang metode percontohan dan pendampingan, keterampilan komunikasi dan advokasi dengan kepemimpinan rumah sakit.

Semua 16 rumah sakit dan 31 puskesmas telah memenuhi kriteria pendampingan EMAS dan menjadi mentor klinis untuk 49 rumah sakit dan 123 puskesmas dengan volume (pasien) tertinggi dari 13 kabupaten dan enam kota. Pendampingan klinis untuk fasilitas fase 2 dimulai pada September 2013. Kunjungan K1 dan K2 berlangsung di rumah sakit dan puskesmas pendamping Fase 1, juga di LKBK jika diminta secara khusus. Kunjungan P1-4 ke fasilitas yang didampingi dilakukan oleh tim pendampingan dari fasilitas fase 1, didukung oleh LKBK dan/atau mentor klinis EMAS sebagaimana dibutuhkan. Dalam Fase 2, EMAS memilih beberapa fasilitas besar dan dilengkapi staf yang lebih baik, termasuk lima rumah sakit vertikal (milik Kemenkes) (lihat Kotak 5) dan rumah sakit provinsi. Fasilitas ini mempunyai potensi pendampingan yang bagus dan berpengaruh di seluruh provinsi karena status mereka sebagai rumah sakit pendidikan, beban kasus yang tinggi dan himpunan sumber daya manusia yang lebih banyak. Secara keseluruhan, tim pendampingan fasilitas fase 1 menunjukkan mereka adalah mentor yang kuat dan mampu. LKBK membuat standar para mentor fase 1 dan menemani kunjungan

22 Rumah sakit dan 93 puskesmas didampingi dari daerah Fase 1 1 Fasilitas Pendamping: LKBK

Apa yang berhasil?

• Budaya dan praktik LKBK

'membangunkan’ dan menginspirasi

mentee dari kunjungan K1.

• Kepemimpinan dan mentor LKBK sangat berkomitmen terhadap proses pendampingan.

• Terpilih menjadi mentor memacu kemajuan yang cepat dalam fasilitas Fase 1.

Bagaimana pengalaman ini membentuk pendampingan fase selanjutnya?

• Kunjungan PF ditambahkan ke siklus pendampingan bagi fasilitas yang membutuhkan dukungan lebih • Kriteria kapan sebuah fasilitas

pendampingan mereka. Tim pendamping bersedia untuk mengikuti pendekatan pendampingan EMAS dan mampu membantu fasilitas yang didampingi untuk menyusun dan memajukan rencana aksi mereka. Staf dari sebagian besar fasilitas fase 2 yang didampingi melaporkan bahwa mereka termotivasi untuk membuat perubahan dan perbaikan yang diperlukan sebagai hasil proses pendampingan. Gambar 5 meringkas fase pendampingan klinis ini. Berbagai tantangan muncul pada fase pelaksanaan. Pertama, awal dimulainya sekumpulan mentor yang baru memakan/bersifat pada waktu dan sumber daya (time and resource intensive). Pendampingan sejawat memerlukan keterampilan khusus dan beberapa mentor fasilitas Fase 1 awalnya merasa tidak nyaman dengan peran ini. LKBK dan EMAS memberikan dukungan yang signifikan untuk mentor yang baru hingga mereka merasa nyaman sebagai mentor. Kedua, karena pendampingan dimulai pada daerah Fase 2, jelas menjadi sangat sulit bagi tim pendampingan dari sebuah rumah sakit atau puskesmas untuk berpergian ke luar fasilitas mereka pada saat yang sama. Khususnya, keterlibatan para spesialis dalam proses pendampingan klinis yang sulit di beberapa daerah karena terbatasnya jumlah dan permintaan waktu mereka pada saat yang bersamaan. Sebagai tanggapan, EMAS mulai membentuk tim pendampingan staf yang berasal lebih dari satu fasilitas. Pendekatan ini terbukti dapat dilaksanakan dan berubah menjadi pembuatan daftar nama (roster) mentor provinsi.

Kotak 5. Melibatkan rumah sakit vertikal untuk meningkatkan kapasitas pendampingan klinis Dalam Fase 2, EMAS memasukkan rumah sakit vertikal untuk menambah sumber daya pendampingan. Rumah sakit vertikal merupakan rumah sakit pendidikan yang dimiliki oleh Kemenkes, melekat pada universitas dan terhubung dengan jejaring rumah sakit pendidikan. Mereka menyediakan saluran yang penting untuk memperkenalkan praktik tata kelola klinis yang kuat bagi kelompok mahasiswa kedokteran/penduduk yang akan bekerja di rumah sakit daerah. Keterlibatan rumah sakit provinsi dan vertikal juga memungkinkan peranan yang lebih menonjol bagi asosiasi profesi (contoh, untuk dokter kandungan,Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia [POGI], dan untuk dokter anak dengan pesertaIkatan Dokter Anak Indonesia [IDAI]).

EMAS mengundang rumah sakit vertikal dan provinsi untuk mengunjungi LKBK untuk belajar tentang EMAS, dan bekerja dengan fasilitas yang tertarik untuk membantu mereka beralih ke peran pendampingan. Mentor potensial dari rumah sakit vertikal didampingi LKBK dalam kunjungan pendampingan, untuk membantu pendampingan mereka. Setelah dua kunjungan pendampingan dari EMAS, tiga rumah sakit vertikal/provinsi (RSUD Pringadi, RSU Adam Malik dan RSU Wahidin) mulai mendampingi rumah sakit Fase 2 yang lain bersama tim mentor EMAS (LKBK danperwakilan dari POGI). Hingga saat ini ada lima rumah sakit vertikal terlibat dalam pendampingan klinis EMAS.

Rumah sakit vertikal melaporkan bahwa mereka juga mendapat manfaat dari pendampingan EMAS dalam hal perbaikan tata kelola klinis mereka sendiri. Manajemendan staf klinis mengambil manfaat dari sesi dengan LKBK untuk menyusun rencana aksi dan mengidentifikasi berbagai cara untuk mengatasi masalah dan memperbaiki kualitas perawatan di rumah sakit mereka sendiri. Rumah sakit vertikal mengadopsi alat tata kelola klinis di fasilitas mereka, seperti dasbor, latihan praktik kegawatdaruratan, dan penggunaan standar kinerja

Gambar 5. Fasilitas fase 1dan LKBK mendampingi Fasilitas fase 2

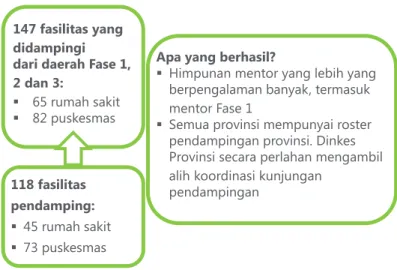

3. Fasilitas Fase 1 dan 2 mendampingi Fasilitas Fase 3

Fase 3 melanjutkan peningkatan pendampingan EMAS, dengan fasilitas baru didampingi oleh kombinasi mentor Fase 1 dan Fase 2. Sejumlah 37 rumah sakit umum dan 73 puskesmas dari Fase 1 dan 2 mendampingi 65 rumah sakit dan 82 puskesmas. Fasilitas yang baru ada di tujuh daerah yang ditambahkan pada Fase 3, juga beberapa fasilitas tambahan di daerah Fase 1 dan 2. Pendampingan klinis untuk fasilitas Fase 3 mulai pada Januari 2015, dan implementasinya sedang dalam proses. Kunjungan K1 dan K2 berlangsung di rumah sakit dan puskesmas pendamping dari daerah Fase 1 dan Fase 2, juga di rumah sakit vertikal. Kunjungan pendampingan (P1-4) dilakukan oleh tim pendampingan dari fasilitas Fase 1 dan 2 (termasuk rumah sakit vertikal) dengan dukungan dari mentor klinis LKBK dan EMAS hanya jika diperlukan.

Sekarang terdapat himpunan mentor yang lebih banyak yangdigunakan untuk mendukung fasilitas Fase 3, dan banyak mentor Fase 1 yang sekarang relatif berpengalaman dalam proses mendampingi sejawat mereka. Dalam Fase 3, seluruh provinsi sekarang mempunyai daftar pendampingan (roster) yang termasuk mentor dari fasilitas fase 1 dan 2. Rumah sakit dan puskesmas yang baru didampingi dipasangkan dengan tim pendampingan, yang mungkin diambil dari beberapa fasilitas. EMAS akan mendukung Dinas Kesehatan Provinsi mengkoordinasikan jadwal kunjungan pendampingan untuk fasilitas baru/yang didampingi.

172 fasilitas yang didampingi dari kabupaten dan kota Fase 2:

• 49 rumah sakit

• 123 puskesmas

Apa yang berhasil?

• Setelah dukungan awal dariLKBK, Tim Pendamping fase 1 membuktikan mereka adalah mentor yang kuat dan mampu

• Rumah sakit vertikal dimasukkan untukmeningkatkan himpunan mentor dan fasilitas pendampingan menjadi kuatdan efektif.

• Siklus pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas yang didampingi (kunjungan gabungan atau tambahan).

Bagaimana pengalaman ini mem-bentuk fase pendampingan selanjutnya?

• Perpindahan dari tim

pendampingan fasilitas tunggal menjadi tim yang ditarik dari sejumlah fasilitas di seluruh daerah. Dinkes Provinsi

48 pendamping: • rumah sakit 16

• 31 puskesmas

• LKBK

Apa yang berhasil?

Himpunan mentor yang lebih yang berpengalaman banyak, termasuk mentor Fase 1

Semua provinsi mempunyai roster pendampingan provinsi. Dinkes Provinsi secara perlahan mengambil alihkoordinasi kunjungan

pendampingan

Gambar 6. Staf dari fasilitas Fase 1 dan 2 mendampingi fasilitas Fase 2 dan Fase 3

147 fasilitasyang didampingi dari daerah Fase 1, 2dan 3: 65 rumah sakit 82 puskesmas 118 fasilitas pendamping: 45 rumah sakit 73 puskesmas

Sebagai contoh, di Jawa Barat Dinkes Provinsi sekarang mengelola jadwal pendampingan, menerbitkan surat untuk setiap kunjungan pendampingan, dan memantau tindak lanjut.Peralihan tanggung jawab kepada Dinkes Provinsi ini memungkinkan EMAS untuk menguji kelayakan Dinkes Provinsi menyediakan sumber daya pendampingan untuk memperbaiki kualitas di seluruh provinsi. Pengakuan oleh Dinkes Provinsi telah memberdayakan dan memotivasi para mentor.

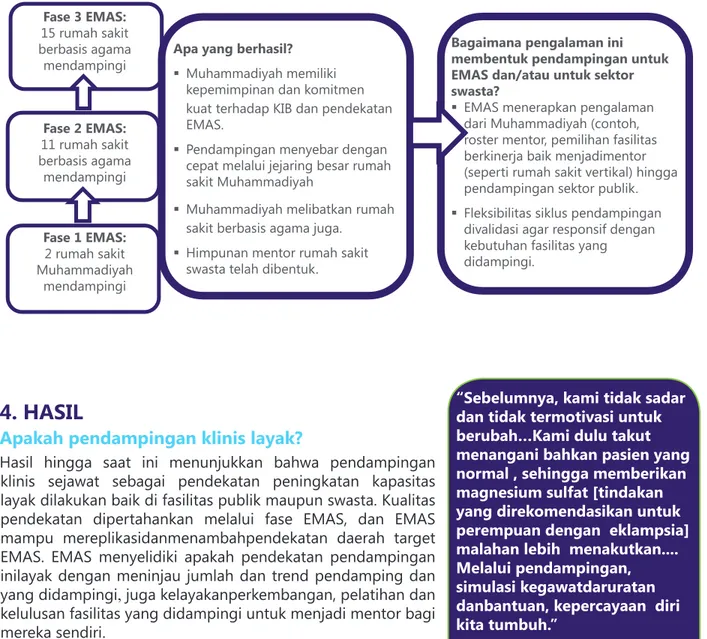

4. Rumah sakit Muhammadiyah mendampingi rumah sakit berbasis agama

Seperti yang telah digambarkan di bagian awal, Muhammadiyah memiliki jejaring rumah sakit swasta yang sangat besar yang berpartisipasi dalam pendampingan untuk meningkatkan tata kelola klinis dan memperbaiki kualitas perawatan KIB. Pada awal dimulainya EMAS, dua rumah sakit Muhammadiyah yang memiliki sumber daya yang baik dan berpengaruh di Jakarta (Cempaka Putih dan Pondok Kopi) dipilih untuk bertindak sebagai pemimpin rumah sakit mentor di jejaring Muhammadiyah. LKBK memberikan orientasi pendampingan EMAS, standar dan intervensi tata kelola klinis kepada mereka, ditambah membantu mengidentifikasi dan memberikan orientasi kepada para mentor. Sedari awal, Muhammadiyah responsif terhadap pendekatan tata kelola klinis dan pendampingan klinis EMAS. Staf menerima pendampingan klinis EMAS dan dukungan awal LKBK diterima dengan baik. Gambar 7 mengilustrasikan bagaimana pendampingan klinis digunakan di antara jejaring rumah sakit swasta. Dalam Fase 2, Muhammadiyah pada awalnya mendampingi dua tambahan rumah sakit di Jakarta, dengan kunjungan K1 mengunjungi rumah sakit Cempaka Putih dan Pondok Kopi. Hal ini membangun himpunan mentor pemimpin untuk jejaring mereka, yang diambil dari empat rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian Muhammadiyahmendampingi lima rumah sakit Muhammadiyah lagi yang berpengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah 4 rumah sakit berbasis agama di Yogyakarta. Kunjungan K1 untuk fasilitas yang didampingi berlangsung di Cempaka Putih. Dari 11 fasilitas yang didampingi dalam Fase 2 EMAS, sembilan telah “lulus” untuk menjadi mentor. Dalam Fase 3 of EMAS, Muhammadiyah mendampingi 15 rumah sakit strategis yang lain di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kunjungan K berlangsung di rumah sakit mentor berbasis agama Fase 2. Satu rumah sakit Muhammadiyah Fase 3 (RS PKU Muhammadiyah Solo) telah “lulus” dan mulai mendampingi fasilitas Fase 3 lainnya.

Muhammadiyah melibatkan organisasi/fasilitas kesehatan berbasis agama lainnya secara strategis untuk memperbaiki kualitas perawatan KIB. Pada Tahun 2, Muhammadiyah mempelopori sebuah jejaring lintas agama dari rumah sakit swasta berbasis agama (lihat laporan EMAS mengenai Jejaring Lintas Agama untuk rincian lebih lanjut). Hal ini berangsur menjadi nota kesepahaman (MOU) untuk memprioritaskan keselamatan ibu dan bayi di antara organisasi dan fasilitas berbasis agama kunci —termasuk Muhammadiyah, Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Asosiasi Layanan Kesehatan Kristen Indonesia (Pelkasi), dan Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU), organisasi sosial perempuan Islam terbesar. Selain itu, lebih dari 25 organisasi dan fasilitas berbasis agama menandatangani sebuah deklarasi komitmen dan dukungan untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir.

Pada umumnya, fasilitas swasta lebih didorong visi, dan proses pendampingan untuk memulai dan membuat perubahan lebih mudah daripada di fasilitas publik. Muhammadiyah memperkenalkan intervensi EMAS sebagai sebuah “gerakan Muhammadiyah”, biasanya melalui sebuah diskusi di antara pemilik rumah sakit. Lebih sedikit perorangan kunci yang harus dipengaruhi di rumah sakit swasta ini, dan komunikasinya lebih mudah. Staf fasilitas juga telah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. Fasilitas Muhammadiyah dan fasilitas berbasis agama telah mampu mengakses pendanaan internal dari jejaring mereka untuk mendukung pendampingan klinis. Muhammadiyah telah membangun himpunan mentor yang berpengaruh, dimana jejaring tersebut dapat menggunakannya untuk

memperluas pendampingan di antara jejaring Muhammadiyah dan berbasis agama. Para mentor ini termasuk dalam daftar nama (roster) provinsi untuk digunakan mendampingi fasilitas yang lain. Pendampingan di rumah sakit Muhammadiyah/berbasis agama telah berjalan mulus, tetapi terdapat beberapa tantangan. Serupa dengan pengalaman fasilitas publik Fase 2, sejumlah rumah sakit swasta menolak/menunda pendampingan hingga mereka menyelesaikan proses akreditasi rumah sakit nasional. Selain itu, Muhammadiyah mulai memilih rumah sakit yang lebih kuat agar dapatmembentuk himpunan mentor lebih cepat. Sampai dengan Fase 3, rumah sakit Muhammadiyah/berbasis agama memilih mendampingi yang lemah, sehingga mereka perlu kunjungan pendampingan dengan kurun waktu yang lebih lama untuk menjadi mentor.

Gambar 7. Pengalaman pendampingan Muhammadiyah

4. HASIL

Apakah pendampingan klinis layak?

Hasil hingga saat ini menunjukkan bahwa pendampingan klinis sejawat sebagai pendekatan peningkatan kapasitas layak dilakukan baik di fasilitas publik maupun swasta. Kualitas pendekatan dipertahankan melalui fase EMAS, dan EMAS mampu mereplikasidanmenambahpendekatan daerah target EMAS. EMAS menyelidiki apakah pendekatan pendampingan inilayak dengan meninjau jumlah dan trend pendamping dan yang didampingi, juga kelayakanperkembangan, pelatihan dan kelulusan fasilitas yang didampingi untuk menjadi mentor bagi mereka sendiri. Fase 3 EMAS: 15 rumah sakit berbasis agama mendampingi Fase 2 EMAS: 11 rumah sakit berbasis agama mendampingi Fase 1 EMAS: 2 rumah sakit Muhammadiyah mendampingi

Apa yang berhasil?

Muhammadiyah memiliki kepemimpinan dan komitmen kuatterhadap KIB dan pendekatan EMAS.

Pendampingan menyebar dengan cepat melalui jejaring besar rumah sakit Muhammadiyah

Muhammadiyah melibatkanrumah sakit berbasis agama juga.

Himpunan mentor rumah sakit swasta telah dibentuk.

Bagaimana pengalaman ini membentuk pendampingan untuk EMAS dan/atau untuk sektor swasta?

EMAS menerapkan pengalaman dari Muhammadiyah (contoh, roster mentor, pemilihan fasilitas berkinerja baik menjadimentor (seperti rumah sakit vertikal) hingga pendampingan sektor publik. Fleksibilitas siklus pendampingan

divalidasi agar responsif dengan kebutuhan fasilitas yang didampingi.

“Sebelumnya, kami tidak sadar dan tidak termotivasi untuk berubah…Kami dulu takut menangani bahkan pasien yang normal , sehingga memberikan magnesium sulfat [tindakan yang direkomendasikan untuk perempuan dengan eklampsia] malahan lebih menakutkan.... Melalui pendampingan, simulasi kegawatdaruratan danbantuan, kepercayaan diri kita tumbuh.”

Jumlah mentor

Dari permulaan EMAS, penggunaan pendampingan klinis oleh mentor dan yang didampingi, baik tingkat individu maupun fasilitas sudah baik. Akibatnya, terjadi penambahan jumlah himpunan mentor yang tersedia untuk mendampingi fasilitas lebih lanjut. Mulai September 2015, ada lebih dari 400 orang terdaftar sebagai mentor klinis di roster provinsi di 6 provinsi yang didukung EMAS.5

Jumlah yang didampingi dan kelulusan mereka menjadi mentor

Selama Fase 1 dan 2 of EMAS, total 71 rumah sakit umum dan 216 puskesmasdidampingi untuk memperbaiki sistem tata kelola klinis. Hingga saat ini, 46% dari rumah sakit dan 62% dari puskesmas tersebut sekarang berfungsi sebagai mentor (tidak termasuk lima rumah sakit vertikal). Jumlah ini menunjukkan bahwa siklus pendampingan efektif dalam menghasilkan tambahan mentor. Fasilitas lainnya terus bekerja untuk menyelesaikan siklus pendampingan dan memenuhi kriteria untuk lulus dan menjadi fasilitas pendamping. Gambar 8 mengilustrasikan efek kumulatif fasilitas pendampingan selama adanya EMAS. Daftar lengkap rumah sakit dan puskesmas pendamping menurut provinisi dan fase dimuat dalam Lampiran 1.

Gambar 8. Jumlah kumulatif fasilitas pendamping6

Dukungan dari EMAS memungkinkan jumlah fasilitas

yang signifikan menjadi mentor

Sekarang ada

rumah sakit pendamping puskesmas pendamping

50

133

1

dari Tahun 1 Mentor Klinis183

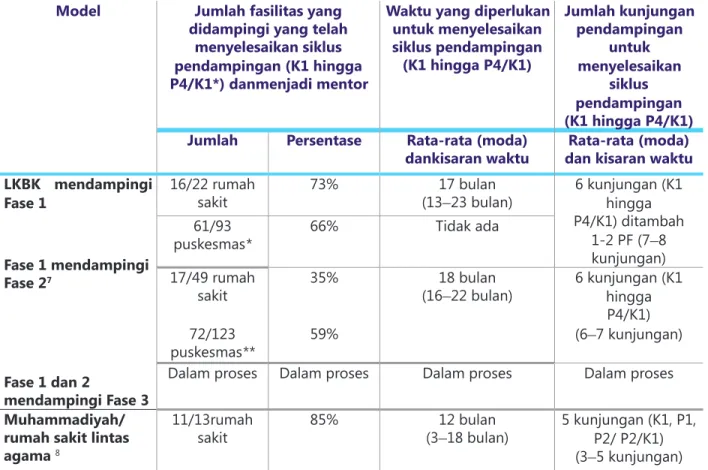

dari Tahun 4 Mentor Klinis Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4Tabel 1 lebih lanjut menganalisis pengalaman pendampingan EMAS, melihat jumlah fasilitas yang didampingi yang menyelesaikan siklus dan lulus menjadi mentor bagi yang lainnya. Tabel ini juga menyajikan durasi rata-rata menyelesaikan siklus pendampingan.

Tabel 1. Ringkasan fasilitas yang telah menyelesaikan siklus pendampingan (P4/K1) dan lulus menjadi mentor

Model Jumlah fasilitas yang

didampingi yang telah menyelesaikan siklus pendampingan (K1 hingga P4/K1*) danmenjadi mentor

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan siklus pendampingan (K1 hingga P4/K1) Jumlah kunjungan pendampingan untuk menyelesaikan siklus pendampingan (K1 hingga P4/K1)

Jumlah Persentase Rata-rata (moda)

dankisaran waktu dan kisaran waktuRata-rata (moda)

LKBK mendampingi Fase 1

Fase 1 mendampingi Fase 27

16/22 rumah

sakit 73% (13–23 bulan) 17 bulan 6 kunjungan (K1 hingga P4/K1) ditambah

1-2 PF (7–8 kunjungan) 61/93

puskesmas* 66% Tidak ada

17/49 rumah

sakit 35% (16–22 bulan) 18 bulan 6 kunjungan (K1 hingga P4/K1)

Fase 1 dan 2

mendampingi Fase 3

72/123

puskesmas** 59% (6–7 kunjungan)

Dalam proses Dalam proses Dalam proses Dalam proses

Muhammadiyah/ rumah sakit lintas agama 8

11/13rumah

sakit 85% (3–18 bulan) 12 bulan 5 kunjungan (K1, P1, P2/ P2/K1) (3–5 kunjungan)

* Secara sengaja, siklus pendamping selesai pada P4, walaupun beberapa fasilitas menyelesaikan siklus pendampingan lebih awal. **Catatan: Tidak semua puskesmasdiharapkan menjadi mentor.

Peran manajemen dan kepemimpinan fasilitas

Kelayakan pendampingan dalam fasilitas tertentu dipengaruhi oleh komitmen dan dukungan manajemen dan kepemimpinan, konsisten dengan penelitian yang menemukan pentingnya kepemimpinan mendukung pendampingan (Abdullah et al 2014). Pengalaman EMAS hingga saat ini menunjukkan pendampingan klinis paling berhasil di fasilitas dengan kepemimpinan yang kuat yang merupakan pendukung kunci dari perbaikan kualitas dan pendampingan. Manajemen fasilitas yang suportif akan melepas staf klinis untuk mendampingi yang lain, juga menjadwalkan staf untuk menggantikan (cover) giliran (shift) mereka agar mencegah

“Selain membuat yang lain lebih pintar dan berpengetahuanmembagi pengetahuan kita juga meringankan pekerjaan kita.”

—Dr Bambang SpA, RSUD Bulukumba, Sulawesi Selatan

layanan terganggu. Pengalaman Muhammadiyah memberi contoh bagaimana kepemimpinan yang kuat mengambil pendekatan baru dan pendampingan dari LKBK serta kemudian dengan cepat mengoperasionalisasikannya melalui jejaring yang sudah ada atau di luar itu. Di beberapa fasilitas, motivasi untuk peran pendampingan baru menurun, yang seringkali dihubungkan dengan kurang kuatnya dukungan untuk pendampingan dari kepemimpinan fasilitas atau kurang memadainya pengakuan dari Dinkes. Akibatnya, dukungan untuk pendampingan dari kepemimpinan fasilitas dan Dinkes dimasukkan ke dalam kriteria pendampingan.Kotak 7 menggambarkan peran kepemimpinan yang mendukung telah memainkan peranan dalam fasilitas yang didukung EMAS.

Kotak 7. Dukungan kepemimpinan untuk pendampingan

•

Di RSUD Sidoarjo (Jawa Timur), Dr Budi Pamungkas, dokter kandungan yang mengakui tidak percaya sepenuhnya pada model pendampingan pada awalnya, telah menyaksikan bagaimana stafnya berkembang danmendorong mereka sendiri untuk memperbaiki lebih lanjut setelah menjadi mentor. Dr Budi sekarang adalah pembela pendampingan yang kuat, dan dia membawa staf dari Dinkes Provinsi ke LKBK sehingga mereka dapat memahami lebih baik dan mendukung pendekatan pendampingan di Jawa Timur. RSUD Sidoarjo terus mendampingi sejumlah fasilitas kesehatan di Jawa Timur•

Kepemimpinan RS Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) di Asahan (Sumatra Utara) telah membuat perubahan yang signifikan untuk mendukung penuh pendekatan pendampingan. Hasilnya, fasilitas membuat kemajuan yang besar melalui siklus pendampingan, dan semenjak itu menjadi mentor fasilitas Fase 1 dan Fase 2, mengundang staf dari rumah sakit vertikal Adam Malik untuk bergabung dalam sesi pendampingan.•

Di kabupaten Jombang (Jawa Timur), kepala Dinkes sangat mendukung pendekatan pendampingan dan mempunyai hubungan yang baik dengan direktur rumah sakit. Dua pemimpin ini memotivasi staf mereka agar terlibat dalam pendampingan klinis. Pendampingan juga didukung penuh oleh dokter yang berpengaruh dan senior di daerah tersebut.Biaya

Biaya pendampingan klinis termasuk biaya rapat (contohnya, untuk kunjungan K1), perjalanan, dan akomodasi, serta biaya mentor.9Biaya pendampingan telah ditutupi oleh EMAS di fasilitas yang menjadi target EMAS. Namun biaya ini semakin lama ditanggung oleh Dinkes Kabupaten, Dinkes Provinsi dan jejaring Muhammadiyah/berbasis agama untuk memperluas pendekatan tersebut di luar fasilitas dan daerah yang didukung EMAS.

Apakah pendampingan klinis dapat diterima?

EMAS telah mencatat kemajuan yang baik dalam hal kemauan dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk mendampingi yang lain, mengikuti contoh LKBK. Para mentor di seluruh komponen Program EMAS melaporkan bahwa mereka menikmati peran tersebut, karena memberikan sensasi harga diri personal dan profesional

“Saya prihatin dengan tingkat kematian ibu dan bayi yang belum turun. Saya bersedia menjadi mentor karena ini merupakan satu cara menurunkan tingkat kematian tersebut.”

—Sri Hesti, Kepala Ruang Gawat Darurat Maternal dan Neonatal RSUD Serang, Banten

yang kuat. Mentor sering mengenakan kancing (pin?) bertuliskan “Saya Mentor” dan mengidentifikasi dengan mentor sejawat sebagai sebuah kelompok. Mereka mengambil tanggung jawab tambahan dengan antusias. Mentor juga dilaporkan merasa semakin termotivasi dan berkomitmen untuk membuat perbaikan terus menerus di dalam fasilitas mereka sendiri sebagai akibat mendampingi yang lainnnya. Secara keseluruhan sangat sedikit laporan mentor yang keluar/berhenti. Bahkan dengan tantangan mendampingi fasilitas daerah Fase 1, staf LKBK tetap termotivasi oleh kepemimpinan organisasi, proses menjadi mentor itu sendiri dan visi perorangan.

Pihak yang didampingi secara informal juga telah menyatakan kepuasan mereka setelah mendapatkan pendampingan klinis. Staf dari mayoritas fasilitas yang didampingi melaporkan bahwa mereka merasa termotivasi untuk membuat dan mempertahankan perubahan dan perbaikan yang diperlukan sebagai hasil proses pendampingan.

Di tingkat organisasi, menjadi fasilitas pendamping juga memotivasi tim atau staf fasilitas secara keseluruhan. Sama halnya, pihak yang didampingi juga menggambarkan kunjungan K1 ke LKBK sebagai sebuah “kebangkitan” sensasi baru akuntabilitas personal, profesional dan sosial terhadap ibu dan generasi baru (bayi baru lahir). Pendampingan LKBK mendorong sebuah “visi” bersama untuk semua yang bekerja di sana, yang mengarah ke budaya organisasi yang memegang akuntabilitas, komunikasi terbuka dan tindakan yang menghargai pasien. Ketika fasilitas di Fase 1 disiapkan untuk menjadi mentor, EMAS mengamati kenaikan yang substansial standar kinerja staf yang siap menerimakunjungan dari fasilitas yang didampingi. time with our family, but we can we find a solution for that.

Apakah pendampingan klinis efektif memperbaiki

tata kelola klinis?

Hasil beberapa fasilitas yang didukung EMAS diuji untuk melihat jika:

•

Praktik tata kelola klinis terpilih digunakan secara luas; dan•

Penggunaan praktik klinis KIB berlandaskan bukti telah meningkat Dr. Kariadi, Jawa TengahPenggunaan praktik tata kelola klinis

Hasil hingga saat ini menunjukkan bahwa pendampingan efektif meningkatkan penggunaan praktik tata kelola klinis terpilih. Keberhasilan ini direplikasi oleh fasilitas fase 1 yang mampu mendampingi fasilitas fase 2 dengan sukses untuk mengadopsi satu set praktik yang sama. Secara keseluruhan, berbagai alat yang diperkenalkan dan dipromosikan melalui pendampingan klinis telah siap diadopsi baik di fasilitas Fase 1 maupun Fase 2.

Masing-masing dari lima praktik yang diperkenalkan oleh EMAS ditinjau untuk memahami bagaimana pendampingan mampu melembagakan praktik ke dalam layanan dan manajemen KIB rutin.

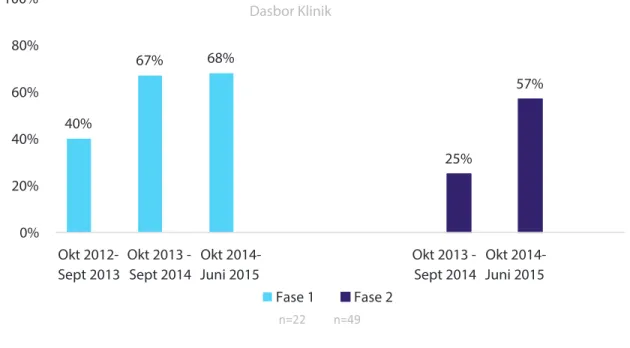

Dasbor klinis

Bersama buku register baku untuk menyimpan data statistik layanan KIB,10dasbor klinis meningkatkan ketersediaan dan penggunaan data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sudah banyak penggunaan dasbor klinis, dan sudah ada di fasilitas Fase 1 dan Fase 2, walaupun bervariasi dalam hal

“Tentu ada biaya dan manfaat menjadi mentor. Sisi negatifnya adalah berkurangnya waktu kita untuk keluarga, tetapi menyelamatkan ibu dan bayi adalah tantangan yang sebenarnya. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang. Harus dilakukan oleh orang dengan visi yang sama. Karena itulah saya tetap melakukan hal ini (menjadi seorang mentor).”

—Dr. Ratna DC, SpOg, RSUP Dr. Kariadi, Central Java

seberapa aktif digunakan. Beberapa fasilitas telah memasukkan dasbor ke dalam pelaporan, dan ada contoh yang baik tentang bagaimana penggunaan dasbor telah membantu memulai diskusi antara para penyedia layanan dan manajemen, atau digunakan untuk mengadvokasi tambahan staf atau sumber daya klinis dari Dinkes.

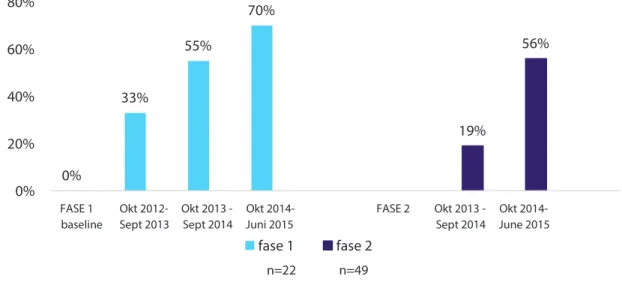

Penggunaan dasbor klinis untuk memantau dan mengevaluasi tren kegiatan dan kualitas secara teratur dinilai sebagai bagian dari alat standar kinerja klinis. Gambar 9 menunjukkan kenaikan yang mantap dan terus menerus dalam penggunaan dasbor, baik fasilitas Fase 1 maupun Fase 2.

Gambar 9. Persentase rumah sakit yang didukung EMAS yang aktif menggunakan dasbor klinis, menurut fase

Latihan praktik kegawatdaruratan

Latihan praktik kegawatdaruratan merupakan simulasi yang dilakukan agar staf mempraktikkan respon kegawatdaruratan mereka terhadap komplikasi obstetri dan neonatus yang umum. Latihan praktik kegawatdaruratan diperkenalkan melalui pendampingan klinis, yang dijadwalkan secara teratur, dan dicatat di dalam sebuah buku register setelah selesai dilakukan. Rumah sakit dan puskesmas yang didukung EMAS menilai dan melaporkan latihan praktik kegawatdaruratan obstetri dan neonatus yang rutin sebagai bagian dari standar kinerja klinis. Hasil dalam Gambar 10a dan 10 b menunjukkan bahwa penggunaan latihan praktik kegawatdaruratan terus meningkat baik dalam fasilitas Fase 1 maupun Fase 2, dengan penggunaan yang sedikit lebih tinggi di dalam fasilitas Fase 1.

Gambar 10a. Persentase rumah sakit yang didukung EMAS yang melaksanakan latihan praktik kegawatdaruratan maternal berdasarkan jadwal, Fase 1 dan Fase 2

Gambar 10b. Persentaserumah sakit yang didukung EMAS yang melaksanakan latihan praktik kegawatdaruratan neonatus berdasarkan jadwal, Fase 1 dan Fase 2

Tinjauan kematian dan kasus hampir meninggal

Audit kematian ibu dan bayi baru lahir serta tinjauan kasus hampir meninggal merupakan fokus yang signifikan dari pendampingan klinis. Proses tinjauan kasus hampir meninggal dan kematian sudah ada di semua fasilitas Fase 1 dan fase 2, frekuensi tinjauan dilaporkan pada EMAS setiap triwulan. Gambar 11 menunjukkan porsi kematian ibu dan bayi yang terus meningkat baik di fasilitas Fase 1 maupun Fase

2, yang menandakan pendampingan klinis telah berhasil membantu fasilitas melaksanakan audit lebih sering. Namun, tingkat tinjauan masih lebih rendah daripada yang diinginkan, khususnya kematian bayi baru lahir.

Gambar 11. Persentase Kematian Ibu dan Bayi baru lahir di RS yang didukung EMAS yang ditinjauberdasarkan tim tinjauan fasilitas, Fase 1 dan Fase 2, Tahun 2–Tahun 4, Tw3

Standar Kinerja Klinis

EMAS menggunakan berbagai standar kinerja klinis untuk menilai kesiapan fasilitas memberikan layanan PONEK. Berbagai standar ini mengoperasionalisasikan bukti dalam praktik klinis KIB, seperti penggunaan rutin manajemen aktif dalam tahap ketiga persalinan dan perawatan metode ibu kanguru untuk bayi lahir dengan berat badan rendah. Para mentor membantu staf di dalam fasilitas yang didampingi untuk menilai secara kritis layanan mereka secara mandiri menggunakan berbagai standar tersebut, mengidentifikasi kekurangan, dan menyusun rencana aksi untuk membuat perbaikan agar memenuhi standar. Mencapai 80% atau lebih dari standar diakui sebagai kinerja yang bagus, dan merupakan sebuah kriteria kunci yang menentukan kapan sebuah fasilitas kesehatan siap mendampingi yang lain. Hasil menunjukkan bahwa pendampingan telah memungkinkan mayoritas rumah sakit yang didukung EMAS untuk membuat kemajuan yang signifikan yang dapat bertahan sepanjang waktu.

Gambar 12a. Angka rata-rata (persentase) rumah sakit Fase 1 tentang standar kinerja klinis EMAS sepanjang waktu

Gambar 12b. Angka rata-rata (persentase) rumah sakit Fase 2 tentang standar kinerja klinis EMAS sepanjang waktu

Untuk puskesmas, terdapat perbaikan yang signifikan dalam kinerja (ibu dan bayi pencegahan infeksi baik untuk fasilitas Fase 1 maupun Fase 2 sejak baseline (lihat Gambar 14).

Gambar 13a. Angka rata-rata (persentase) puskesmas Fase 1 tentang standar kinerja klinis EMAS sepanjang waktu

Gambar 13b. Angka rata-rata (persentase) puskesmas Fase tentang standar kinerja klinis EMAS sepanjang waktu

Apakah pendampingan klinis dapat direplikasi?

Sebagaimana digambarkan di atas, pendekatan pendampingan EMAS direplikasi dari Fase 1-3 baik di sistem kesehatan publik maupun swasta. Walaupun tujuan utama pendekatan pendampingan EMAS adalah pengembangan kapasitas, kemampuan replikasi adalah ukuran keberhasilan tambahan dari pendekatan pendampingan.

Pengalaman EMAS hingga saat ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan dapat direplikasi. Berdasarkan data di atas, mentor dari fasilitas Fase 1 telah berhasil mendampingi fasilitas Fase 2 untuk memperbaiki kinerja mereka dan menjadi mentor. Kemampuan replikasi dari pendekatan pendampingan akan diuji lagi dalam Fase 3. Selain bukti bahwa fasilitas berhasil mendampingi fasilitas lainnya, terdapat juga bukti bahwa provinsi dan kabupaten non-EMAS bersedia mereplikasi pendampingan menggunakan dana mereka sendiri. Sebagai contoh, Kota Cilegon, Kabupaten PakPak Barat, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Makassar telah mendanai sendiri pendampingan dari Budi Kemuliaan, daerah EMAS yang dekat lainnya, dan staf EMAS. (lihat Laporan Teknis EMAS tentangPenyebaran (Difusi)untuk keterangan lebih rinci).

5

. KEBERLANJUTAN

Pendekatan pendampingan klinis EMAS secara khusus dirancang untuk mengembangkan fasilitas dan mentor yang berfungsi penuh yang dapat digunakan provinsi dan kabupaten untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di seluruh provinsi. Diharapkan pendampingan klinis dikelola oleh dinas kesehatan provinsi dalam sistem kesehatan yang terdesentralisasi.

EMAS mempertimbangkan keberlanjutan terkait beberapa faktor, termasuk dukungan dan komitmen politik, kapasitas, sumber daya keuangan, pemilik dan pejuang. Sebuah penjelasan beberapa faktor yang terkait pendampingan klinis ini, bersama kemajuan yang dibuat hingga saat ini, disajikan di bawah ini.

Komitmen dan dukungan politikuntuk pendekatan pendampingan kuat. Sebagai bagian dari Rencana Aksi Bayi Baru Lahir Indonesia di tingkat nasional, Kemenkes menyusun pedoman pendampingan untuk kesehatan bayi baru lahir yang berdasarkan pendekatan pendampingan EMAS. Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten menunjukkan komitmen yang tinggi untuk pendampingan, dimana banyak yang sudah mereplikasinya di beberapa fasilitas dan daerah lainnya. Dukungan tingkat provinsi dan kabupaten juga ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) yang membangun landasan hukum bagi tim pendampingan di seluruh daerah. Di dalam jejaring Muhammadiyah dan lintas agama juga terdapat komitmen yang kuat untuk pendampingan di seluruh jejaring.

Dukungan politik diterjemahkan dengan alokasi sumber daya karena beberapa provinsi telah mengalokasinya dana mereka sendiri untuk mendukung kegiatan pendampingan. Dinkes Jawa Barat telah mengalokasikan dana untuk menyelia dan mengkoordinasikan semua pendampingan yang direncanakan untuk tahun 2016. Selain itu, sejumlah daerah juga secara langsung mendanai perluasan/ replikasi pendampingan klinis, di beberapa fasilitas dan daerah yang tidak didukung EMAS. Analisis

pembiayaan digunakan untuk menginformasikan persyaratan anggaran yang harus dimasukkan ke dalam anggaran Dinkes Kabupaten/Provinsi (contohnya, pendampingan lintas daerah termasuk biaya pendampingan, transportasi dan akomodasi). Kabupaten/kota non-EMAS telah mendanai sendiri pendampingan dari LKBK, daerah lain dan staf EMAS. Dengan komitmen yang luas dan tingkat tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi baru lahir, fasilitas (kesehatan) Muhammadiyah dan berbasis agama dapat mengakses dana untuk mengundang para mentor dari fasilitas yang berfungsi lebih baik untuk membantu mereka.

Asal pejuang untuk pendampingan klinis adalah dari LKBK, tetapi selama proses/siklus pendampingan pejuang individu juga telah teridentifikasi dan mendukung untuk menjadi mentor. Pejuang seperti Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memuluskan jalan bagi pendampingan yang komprehensif yang dipimpin Dinkes Provinsi.

Membangun kapasitas yang berkelanjutan di setiap kabupaten/kota dan provisi penting bagi pendampingan yang berkelanjutan. EMAS telah membentuk himpunan mentor yang signifikan yang mampu mendampingi fasilitas dan daerah lainnya dalam tata kelola klinis. Mentor Fase 1 dan 2 telah mulai mendampingi yang lainnya, dengan dukungan yang terbatas dari LKBK jika diperlukan. Tim pendampingan ini bangga dengan peran mereka sebagai mentor dan terbukti efektif mendampingi lainnya hingga membaik (kinerjanya). Selain itu, EMAS mengembangkan kapasitas Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten untuk mengelola dan mengkoordinasikan pendampingan.

Pemilik, termasuk Dinkes Kabupaten dan Dinkes Provinsi, telah bekerja bergandengan tangan dengan EMAS melalui proses pendampingan. Mereka mengalokasikan berbagai sumber daya untuk mengelola, memperluas dan mempertahankan pendampingan terus menerus. Jawa Barat akan menjadi provinsi pertama yang mengelola proses pendampingan keseluruhan untuk fasilitas dan sistem rujukan secara mandiri.