BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2.1.1. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan pada seorang perempuan dan pihak-pihak yang tersubordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga (Sofyan, 2006).

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri (Susilowati, 2008).

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap anak. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata (Rodiyah, 2012).

KDRT dapat terjadi dalam rumah tangga dari keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga dari keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.

2.1.2. Bentuk Kekerasan dalam Rumah tangga

Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 menyatakan bahwa segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan termasuk mengancam atau tindakan, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi (Widyastuti, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Banyak kasus terjadi kekerasan psikis berupa makian, hinaan (ungkapan verbal) sering berkembang menjadi kekerasan fisik. Pada awalnya mungkin belum terjadi, tetapi ketidaksengajaan pria kemudian berlanjut pada tindakan kekerasan fisik secara nyata (Widyastuti, 2009).

2.1.3. Siklus Kekerasan dalam KDRT

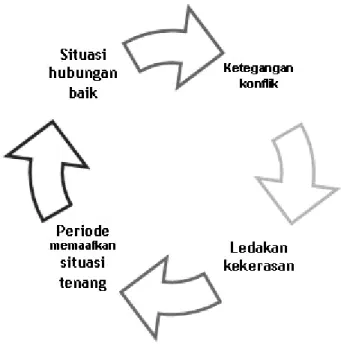

Relasi Personal sering disertai dengan siklus kekerasan, dengan pola berulang. Siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan rasa cinta atau kasihan, membuatnya sulit keluar dari perangkap kekerasan (Indrarani, 2012).

Gambar 2.1. Siklus Kekerasan Siklus kekerasan umumnya bergulir sebagai berikut:

1. Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan.

2. Individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.

3. Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan

4. Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap ”baik” dan mungkin meminta maaf.

5. Korban merasa ”berdosa” (bila tidak memaafkan), korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan harapan akan hubungan yang lebih baik.

6. Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.

7. Korban “terperangkap”, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.

8. Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.

9. Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga fisik) (Indrarani, 2012).

2.1.4. Penyebab Terjadinya KDRT

Zastrow & Browker (1984) dalam Wahab (2010), menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi-agresi, dan teori kontrol.

1. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegakkan

suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok. Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon seks pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar berteori bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

2. Teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya. Seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustasi. Misalnya, seorang pembunuh yang profesional tidak harus menjadi frustasi untuk melakukan penyerangan. 3. Teori frustasi-kontrol sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa

sosiolog telah menerapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka

berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta tak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekerasan yang tinggi bagi penduduk minoritas. 4. Ketiga, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan

orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahanya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.

Menurut Susilowati (2008), KDRT pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Apa saja penyebab kekerasan pada istri? Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.

2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi. 6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil. 7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.

8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.

9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya (Susilowati, 2008).

Pria kadang kehilangan kontrol terhadap arah hidup, maka pria mungkin menggunakan sikap kekerasan untuk mengendalikan hidup orang lain, walaupun sikap itu salah. Adapun beberapa alasan yang menjadi penyebab pria menganiaya wanita / istri / pasangannya meskipun alasan itu salah antara lain: (Widyastuti, 2009). 1. Tindakan kekerasan dapat mencapai suatu tujuan.

a. Bila terjadi konflik, tanpa harus musyawarah kekerasan merupakan cara cepat penyelesaian masalah.

b. Dengan melakukan perbuatan kekerasan, pria merasa hidup lebih ‘berarti’ karena dengan berkelahi maka pria merasa menjadi lebih digdaya.

c. Pada saat melakukan kekerasan pria merasa memperoleh ‘kemenangan’ dan mendapatkan apa yang dia harapkan, maka korban akan menghindari pada konflik berikutnya karena untuk menghindari rasa sakit.

2. Pria merasa berkuasa atas wanita. Bila pria merasa mempunyai istri ‘kuat’ maka dia berusaha untuk melemahkan wanita agar merasa tergantung padanya atau membutuhkannya.

3. Ketidaktahuan pria. Bila latar belakang pria dari keluarga yang selalu mengandalkan kekerasan sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan masalah dan tidak mengerti cara lain maka kekerasan merupakan jalan pertama dan utama baginya sebagai cara yang jitu setiap ada kesulitan atau tertekan karena memang dia tidak pernah belajar cara lain untuk bersikap (Widyastuti, 2009).

2.1.5. Faktor yang Memengaruhi terjadinya KDRT

Menurut Sofyan (2006), faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Faktor Risiko KDRT

Faktor yang berperan di tiap tingkatan dalam penyalahgunaan pasangan oleh pria dijabarkan sebagai berikut :

a. Tingkat individu

Termasuk ke dalamnya adalah pernah mengalami kekerasan semasa kanak-kanak, menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga antar ibu dan bapak, tidak adanya atau penolakan terhadap figur ayah, atau kebiasaan minum alkohol. b. Tingkat hubungan / interaksi dengan pasangan

Faktor penentunya antara lain konflik perkawinan dan kendali pria terhadap harta dan pengambilan keputusan dalam keluarga.

c. Tingkat lingkungan kecil

Pengisolasian perempuan dan kurangnya dukungan sosial, disamping kelompok pria sebaya yang menerima budaya kekerasan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan.

d. Tingkat masyarakat luas

Faktor yang berpengaruh antar lain kakunya dan dipaksanya peran jender, diterapkannya konsep maskulinitas yang berkaitan dengan kekerasan, kehormatan pria dan dominasi atas perempuan, toleransi terhadap hukuman fisik bagi perempuan dan anak, menerima kekerasan sebagai sarana untuk mengacaukan hubungan dengan pasangan dan persepsi bahwa pria mempunyai kepemilikan terhadap wanita.

2. Faktor protektif KDRT a. Tingkat individu

Termasuk rasa percaya diri dan persepsi yang positif terhadap kemampuan dan kendali diri.

b. Tingkat hubungan interaksi dengan pasangan

Faktor protektif antara lain kesatuan keluarga yang kuat, hubungan antara anak-orang tua baik, pengelolaan keuangan keluarga dilakukan suami istri. c. Tingkat lingkungan kecil

Kesatuan warga, kehadiran di sekolah, kewirausahaan yang ditujukan untuk wanita, fasilitas di lingkungan pemukiman (sarana, pelayanan kesehatan, tempat rekreasi) merupakan hal-hal yang bersifat protektif).

d. Tingkat masyarakat luas

Faktor protektif antara lain stabilitas politik, pengendalian pemakaian senjata, dan promosi kesetaraan jender dan anti kekerasan (Sofyan, 2006).

2.1.6. Korban Kekerasan

Menurut Ciciek (2005), berdasarkan kenyataan di seluruh dunia, yang menjadi korban KDRT berasal dari semua golongan masyarakat. Data dan fakta tentang para korban ini menunjukkan dengan gamblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia telah tertimpa musibah kekerasan.

Korban kekerasan tetap mencoba bertahan walaupun telah berulang kali menerima perlakuan kekerasan dari pasangan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Takut pembalasan suami.

Banyak istri diancam dengan penganiayaan yang lebih kejam, bahkan pembunuhan, jika mereka berupaya meninggalkan rumah tangga. Menurut laporan kepolisian, setengah dari istri yang berupaya meninggalkan perkawinan dibunuh oleh suaminya.

2. Tidak ada tempat berlindung

Banyak istri bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mencoba bertahan dalam derita yang berkepanjangan.

3. Takut dicerca masyarakat

Banyak perempuan takut dicap sebagai perempuan tidak baik karena diketahui sebagai korban kekerasan akibat didera suami. Sebagian tidak siap dengan status sosial sebagai janda, karena masyarakat menganggap rendah.

4. Rasa percaya diri yang rendah

Akibat penganiayaan baik secara jasmani, rohani maupun seksual, istri seringkali merasa tidak berarti dan tidak percaya mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah.

5. Untuk kepentingan anak

Istri khawatir anak-anaknya akan mengalami penderitaan yang lebih buruk jika berpisah dari ayah mereka.

6. Sebagian istri tetap mencintai suami mereka

Mereka mendambakan berhentinya kekerasan, bukan putusnya perkawinan. Mereka berharap terus menerus agar suaminya berubah, menjadi baik kembali. 7. Mempertahankan perkawinan

Banyak istri yang percaya perkawinan itu sesuatu yang luhur dan perceraian adalah sesuatu yang buruk sehingga harus dihindari. Mereka beranggapan bahwa lebih baik tetap menderita dalam perkawinan daripada bercerai karena tabu atau dilarang agama (Ciciek, 2005).

Secara psikologis seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan menampilkan karakteristik seperti: berusaha meminimalkan kekerasan yang dialaminya, menyalahkan diri sendiri korban merasa sebagai

penyebab terjadinya kekerasan yang dialami, dan ambivalensi dimana korban merasa bingung dengan suami dan beranggapan suami tidak ingin benar-benar melakukan kekerasan terhadap dirinya (Poerwandari, 2000).

2.1.7. Akibat Kekerasan

Menurut Hasanah, dkk (2003) dalam Saraswati (2009) menjelaskan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti: terdapat memar, atau lebam setelah terjadi kekerasan fisik. Adanya rasa malu, takut hilangnya konsep diri, dan tidak percaya diri adalah dampak yang ditimbulkan dari kekerasan psikis, Terjadinya haid yang tidak teratur, dan sulit menikmati hubungan seksual adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual. Menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan nafkah kepada istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakan istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Menurut Sofyan (2006), kekerasan terhadap perempuan sangat merugikan kesehatan reproduksi wanita di samping merugikan aspek-aspek kesejahteraan fisik dan mental emosional juga menambah resiko jangka panjang yaitu terjadinya gangguan kesehatan lainnya.

1. Akibat fisik

a. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.

c. Trauma fisik dalam kehamilan, yang beresiko terhadap ibu dan janin.

d. Perlukaan / trauma terhadap anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan. e. Kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dini akibat perkosaan atau

pergaulan bebas. f. Tertular PMS / AIDS.

g. Meningkatnya gangguan ginekologis, PMS/IMS, infeksi saluran kencing dan gangguan pencernaan.

2. Akibat non fisik a. Bunuh diri

b. Gangguan mental misalnya depresi, ketakutan dan cemas, rasa rendah diri, kelelahan kronis, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, dan lain-lain.

c. Pengaruh psikologis terhadap anak karena menyaksikan kekerasan. 3. Akibat dampak terhadap masyarakat

a. Bertambahnya biaya pemeliharaan kesehatan akibat dampak fisik / nonfisik. b. Efek terhadap produktivitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya

kontribusi kepada masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja dan cuti sakit bertambah sering

4. Akibat dampak lain

a. Kehilangan nafsu makan.

c. Terus menerus mengalami kecemasan dan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.

d. Gangguan psikis berat e. Kehilangan akal sehat

f. Tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi g. Curiga terus menerus (paranoid).

2.1.8. Dampak KDRT pada Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya (Widyastuti, 2009).

Sehubungan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan reproduksi perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Norwegia oleh Schei dan Bakketeig (1989) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah-masalah ginekologis yang lebih berat ketimbang dengan yang tinggal dengan pasangan/suami normal; bahkan problem ginekologis ini bisa berlanjut dalam rasa sakit terus menerus (Sutrisminah, 2012).

Tindak kekerasan terhadap istri perlu diungkap untuk mencari alternatif pemberdayaan bagi istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang tidak semestinya terjadi demi terwujudnya hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorhagia bahkan wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Dampak lain yang juga memengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola fikir, emosi dan ekonomi keluarga. Dampak terhadap pola fikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat memengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular.

Dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara. Dampak terhadap status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan / pemakaian zat-zat

tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri (Sutrisminah, 2012).

2.1.9. KDRT pada Ibu Hamil

Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati (Sutrisminah, 2012).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan penyebab penting yang menyebabkan kesakitan atau kematian pada wanita selama kehamilan. Banyak orang berpikir bahwa kekerasan akan berakhir jika seorang wanita dalam keadaan hamil. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan dapat memperburuk tingkat kekerasan. Suatu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pasangan (suami) akan memperlakukan calon anak jika mereka sudah memperlakukan istri dengan buruk (Jennifer, 2008).

Kekerasan selama kehamilan juga dapat terjadi akibat peningkatan stres yang dialami oleh pria. Stres ini disebabkan oleh perasaan meningkatnya tanggungjawab materi yang harus dipenuhi nantinya, yang akhirnya mengharuskan pria menambah pemasukan atau bekerja lebih. Stress juga terjadi akibat pasangan belum siap menjadi seorang ayah, dan pria lebih enggan mencari bantuan untuk mengatasi stres atau

kebutuhan emosional daripada wanita sehingga menimbulkan stres yang berkepanjangan (Condon, 2004 dalam O’Reilly, 2007).

Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri saat mengalami kehamilan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan fisik ibu hamil dengan bentuk yang bermacam-macam yaitu dengan cara melukai, menyiksa, menganiaya ibu hamil menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan atau kaki) mulai dari pukulan, jambakan rambut, cubitan, mendorong secara kasar, penginjakan, pelemparan, cekikan, tamparan, tendangan, sampai penyiksaan dengan menggunakan alat seperti pentungan, gagang sapu, pisau, ban mobil, setrika, sundutan rokok, siraman air keras, dan lain-lain. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, luka ringan sampai luka berat, kecacatan, mengalami komplikasi kehamilan, kerusakan pada daerah alat kelamin istri, keguguran, pendarahan, bahkan ibu hamil dapat meninggal dunia.

2. Kekerasan psikologis

Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menyerang wilayah psikologis korban, bertujuan untuk merendahkan harga diri seorang istri baik melalui kata-kata maupun perbuatan seperti mengumpat, membentak dengan kata-kata-kata-kata kasar, menghina, mengancam. Tindakan tersebut mengakibatkan ibu hamil menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ibu hamil mengalami depresi, stres, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada ibu hamil.

3. Kekerasan seksual

Penganiayaan atau penyerangan seksual oleh suami pada istri yang sedang hamil dengan cara memaksa hubungan seksual pada saat ibu hamil tidak menginginkan berhubungan seksual dengan suami. Suami memaksa dengan mengancam istri pada saat hamil (terutama pada saat hamil trimester II atau III) agar mau melayani kebutuhan seksual suami setiap saat. Kekerasan seksual dengan pemaksaan seringkali hanya memuaskan suami sedangkan istri lebih banyak mengalami penderitaan dengan kondisi perut yang membesar.

4. Kekerasan sosial dan ekonomi

Tindakan kekerasan dilakukan oleh suami dengan cara membuat istri tergantung secara ekonomi selama kehamilan, atau suami tidak memberikan nafkah lahiriah kepada istri yang sedang hamil, tidak memberikan kebutuhan selama ibu hamil seperti susu ibu hamil, makanan yang bergizi bagi ibu hamil, suami mengontrol atau mengawasi penggunaan uang oleh istri selama kehamilan, suami membatasi pengeluaran yang wajib dibeli setiap bulan, mengisolasi istri dari kehidupan sosial (masyarakat) karena suami takut perbuatannya terbongkar oleh orang lain, melarang istri mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan rumah, suami tidak mendukung atau melarang istri untuk melakukan pemeriksaan selama kehamilan ke tenaga kesehatan, menelantarkan istri dengan tidak mencukupi kebutuhan ibu selama kehamilan.

2.2. Interaksi Ibu Korban KDRT dengan Bayi yang Dilahirkan

Kekerasan suami pada istri selama kehamilan cenderung meningkat dengan berbagai alasan seperti: stres biopsikososial (stres yang dipicu oleh hukum relasi dengan orang lain dan akibat situasi sosial lainnya) selama kehamilan mengganggu hubungan dan kemampuan koping, frustasi dan akhirnya melakukan kekerasan; suami cemburu dengan janin yang dikandung pasangannya dan menjadikan pasangan sebagai sasaran kemarahan; marah pada janin yang belum lahir atau pada pasangannya; kekerasan dilakukan suami karena bingung dan ingin mengakhiri kehamilan pasangannya. Hal tersebut akan berdampak negatif pada istri seperti istri mengalami depresi pada masa nifas (Handayani, 2006).

Depresi masa nifas merupakan keadaan yang sangat serius, karena pada masa ini ibu harus memerlukan istirahat dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Biasanya penyebab depresi masa nifas yaitu berhubungan dengan kesibukan ibu mengurus anak yang lain sebelum melahirkan anaknya, pengalaman ibu selama masa kehamilan seperti perbuatan suami yang kurang baik pada ibu selama masa kehamilan dengan perilaku kekerasan. Gejala-gejala psikis dari ibu yang mengalami depresi yaitu tidak mau mengurus diri atau tidak mau mengurus bayinya, gampang murung, mudah marah, dan terkadang mengalami halusinasi pendengaran (Pieter, 2011).

Distres emosi pada ibu pasca melahirkan akibat perlakuan tindakan kekerasan pada masa kehamilan yang terus menerus terjadi akan menyebabkan risiko bunuh diri, tidak menginginkan kehamilan dan melakukan kekerasan pada bayi yang

dilahirkan (Handayani, 2006). Kekerasan pada bayi ini diawali pada masa bayi, dimana pada saat bayi lahir, ibu mengalami perubahan fisik dan emosional, hal ini dapat mengakibatkan ibu korban kekerasan pada saat hamil mengalami kesulitan menjalin hubungan atau berinteraksi dengan bayinya. Ibu juga dapat menjadi pelaku kekerasan pada bayinya jika tidak dapat memperbaiki hubungan dengan suaminya (Lowdermilk, 2000).

Dampak perilaku maladaptif ibu postpartum akan memengaruhi interaksi ibu dengan bayi, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemenuhan ASI bagi bayi akibat ibu tidak mau menyusui bayinya, bayi tidak terawat, ditelantarkan, dibuang bahkan ada yang secara sengaja dibunuh oleh ibunya sendiri. Melalaikan bayi dan keengganan ibu dalam memberikan asuhan pada bayi berkaitan erat dengan adanya kegelisahan, kecemasan dan penolakan ibu untuk dekat dengan bayinya. Kekerasan dan penelantaran bayi dapat berdampak pada gangguan perkembangan antara lain kondisi gagal tumbuh tanpa penyakit organik, mudah terserang penyakit, atau muncul masalah emosional (Handayani, 2006).

Kekerasan terhadap istri juga berdampak bagi anak-anaknya. Bagi yang masih bayi, besar kemungkinan ia tidak lagi akan dapat merasakan nikmatnya air susu ibu (ASI), sebab stress akan membuat produksi ASI berkurang bahkan berhenti. Belum lagi dengan melemahnya kemampuan menguasai diri, baik dari suami maupun istri akan membuka kemungkinan mereka bertindak kejam terhadap anak. Kondisi ini tentu tidak baik bagi anak, karena akan membuat mereka trauma baik fisik maupun psikis. Yang membuat mereka menjadi sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering

ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut, sakit kepala, asma, kejam pada binatang, suka memukul teman, dan sebagainya (Adiningsih, 2005).

2.3. Kerangka Berfikir

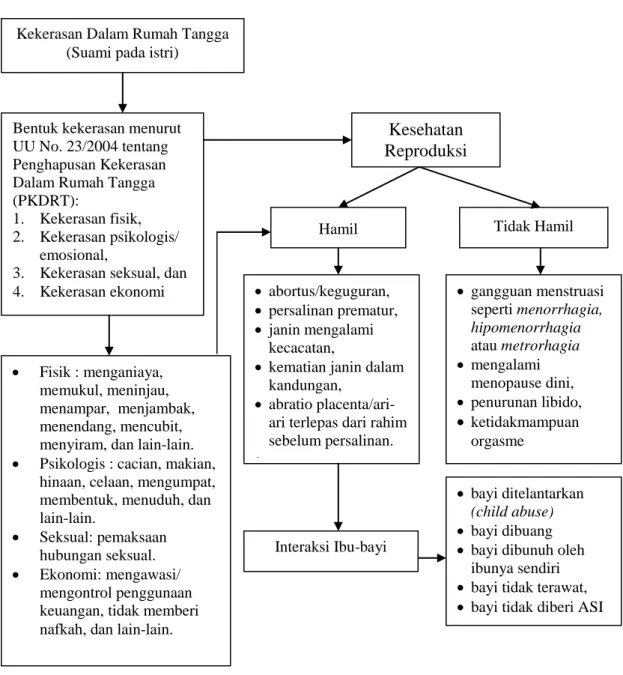

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki-laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Efek psikologis kekerasan atau penganiayaan suami bagi banyak perempuan atau istri lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri

dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Menurut Widyastuti (2009), banyak kasus terjadi kekerasan psikis berupa makian, hinaan (ungkapan verbal) sering berkembang menjadi kekerasan fisik. Pada awalnya mungkin belum terjadi, tetapi ketidak-sengajaan pria kemudian berlanjut pada tindakan kekerasan fisik secara nyata yang akan membuat istri menderita.

Dampak kekerasan rumah tangga pada kesehatan reproduksi ibu yaitu perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil maka dapat mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorhagia bahkan wanita dapat mengalami menopause yang terjadi lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya (Sutrisminah, 2012). Sedangkan jika terjadi pada masa kehamilan dapat mengakibatkan abortus/keguguran, abratio placenta/ari-ari terlepas dari rahim sebelum persalinan, persalinan prematur, janin mengalami kecacatan, kematian janin dalam kandungan (Nggelan, 2009).

Kekerasan suami pada istri akan berdampak pada interaksi ibu dengan bayi yang dilahirkannya. Dampak tersebut diawali pada masa bayi, dimana pada saat bayi lahir ibu mengalami perubahan fisik dan emosional, hal ini dapat mengakibatkan ibu korban kekerasan pada saat hamil mengalami kesulitan menjalin hubungan atau berinteraksi dengan bayinya. Ibu juga dapat menjadi pelaku kekerasan pada bayinya jika tidak dapat memperbaiki hubungan dengan suaminya. Hal tersebut juga akan menyebabkan kurangnya pemenuhan ASI bagi bayi akibat ibu tidak mau menyusui

bayinya, bayi tidak terawat, ditelantarkan, dibuang bahkan ada yang secara sengaja dibunuh oleh ibunya sendiri (Lowdermilk, 2000).

0

Gambar 2.2. Kerangka Teori (Lowdermilk, 2000) Bentuk kekerasan menurut

UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT):

1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikologis/

emosional,

3. Kekerasan seksual, dan 4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suami pada istri)

Kesehatan Reproduksi

Hamil Tidak Hamil

• gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorhagia • mengalami menopause dini, • penurunan libido, • ketidakmampuan orgasme Interaksi Ibu-bayi • abortus/keguguran, • persalinan prematur, • janin mengalami kecacatan,

• kematian janin dalam kandungan,

• abratio placenta/ari-ari terlepas dplacenta/ari-ari rahim sebelum persalinan. •

• bayi ditelantarkan

(child abuse)

• bayi dibuang • bayi dibunuh oleh

ibunya sendiri • bayi tidak terawat, • bayi tidak diberi ASI • Fisik : menganiaya,

memukul, meninjau, menampar, menjambak, menendang, mencubit, menyiram, dan lain-lain. • Psikologis : cacian, makian,

hinaan, celaan, mengumpat, membentuk, menuduh, dan lain-lain.

• Seksual: pemaksaan hubungan seksual. • Ekonomi: mengawasi/

mengontrol penggunaan keuangan, tidak memberi nafkah, dan lain-lain.