TUGAS AKHIR

PENGARUH PEMBERIAN CENDAWAN MIKORIZA ASBUSKULAR (CMA) TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT

TANAMAN KAKAO PADA TANAH SALIN

Oleh :

YUNI DWI ASTUTI

12 22 150

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2015

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENGARUH PEMBERIAN CENDAWAN MIKORIZA ASBUSKULAR (CMA) TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN KAKAO PADA TANAH SALIN

OLEH YUNI DWI ASTUTI

12 22 150

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Di Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I, Pembimbing II,

Eka Wisdawati, SSi., MP

Dr. Junaedi, SP., M.Si

NIP. 198101102006042001 NIP. 197208242005011002

Mengetahui,

Direktur Ketua Jurusan

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Budidaya Tanaman Perkebunan

Ir. Andi Asdar Jaya, M.Si

Ir. H. Baso Darwisah, MP

NIP. 196105101987021001 NIP. 196212311988031025

Tanggal Lulus : 24 Agustus 2015

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Laporan : Pengaruh Pemberian Cendawan Mikoriza Asbuskular (CMA) Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Kakao Pada Tanah Salin

Nama Mahasiswa : Yuni Dwi Astuti

NIM : 12 22 150

Jurusan : Budidaya Tanaman Perkebunan Perguruan Tinggi : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Disahkan Oleh Tim Penguji

1. Eka Wisdawati, S.Si., MP ( ... )

2. Dr. Junaedi, SP., M.Si ( ... ..)

3. Sri Muliani, SP., MP ( ... . ....)

4. Basri Baba, SP., M.P ( . .. . )

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat melesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang di utus kepersada bumi ini untuk menyempurnakan ahlak manusia dan membimbing dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat ibu Eka Wisdawati, S.Si., MP selaku dosen pembimbing I dan Dr. Junaedi, SP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberi petunjuk, nasehat, semangat dan masukan yang sangat beharga bagi penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. Ir. Andi Asdar Jaya M,Si selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan.

2. Ir. H. Baso Darwisah, MP selaku Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan.

3. Bapak/Ibu dosen Perkebunan serta Teknisi.

4. Teman-teman tercinta yang telah banyak memberi semangat, motifasi dan dorongan dalam penyelasain Tugas akhir ini.

ii

Penulis menyadari bahwa isi dalam laporan ini masih sangat jauh dari segala bentuk kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya positif dan membangun demi kesempurnaan laporan selanjutnya

Mandalle, 01Mei 2015

Penulis

.

iii

ABSTRAK

Yuni Dwi Astuti (1222150). Pengaruh Pemberian Cedawan Mikoriza Arbuskular (CMA) pada Dosis Tertentu Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Kakao pada Tanah Salin di bawah bimbingan Eka Wisdawati dan Junaedi.

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan tanaman kakao dengan pemberian cendawan mikoriza pada tanah salin dengan dosis tertentu. Percobaan ini dilaksanakan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada Januari 2015 sampai Juni 2015 Percobaan ini dilaksanakan dan disusun dalam pola Rancangan Acak Kelompok ( RAK ) yang terdiri atas lima perlakuan yaitu, M0 ( tanpa mikoriza), M1 (10gr),M2

(15gr), M3 (20gr), M4 (20gr), M5 (25gr). Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi mikoriza pada dosis 20gr sangat efektif dalam meningkatkan penambahan jumlah daun dan tinggi tanaman, sedangkan aplikasi mikoriza 25gr sangat efektif dalam menstimulasi penambahan diameter batang.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan dan Kegunaan ... 3

BAB II. TINJAUN PUSTAKA 2.1. Klasifikasi Tanaman Kakao ... 4

2.2. Lingkungan Tumbuh ... 7

2.3. Mikoriza (Interaksi Jamur dengan Akar Tanaman) ... 8

2.4. Tanah Salin ... 14

BAB III. METODOLOGI 3.1. Tempat dan Waktu ... 15

3.2. Bahan dan Alat ... 15

3.3. Metode Percobaan ... 15

3.4. Pelaksanaan Percobaan ... 15

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil ... 19

4.2. Pembahasan ... 22

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 26 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

No Halaman

1. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Tinggi Tanaman ... 19

2. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Jumlah Daun ... 20

vi

DAFTAR GAMBAR

No Halaman

1. Perbedaan Cara Infeksi Antara Ektomikoriza dan

Endomikoriza ... 10 2. Diagram Rata-rata Tinggi Bibit Kakao pada Berbagai

Dosis Mikoriza ... 19 3. Diagram Rata-rata Jumlah Daun Bibit Kakao pada

Berbagai Dosis Mikoriza ... 20 4. Diagram Rata-rata Diagram Batang Bibit Kakao pada

Berbagai Dosis Mikoriza ... 21

vii

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

1. Denah Percobaan di Lapangan ... 31

2. Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman ... 31

3. Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman ... 32

4. Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun ... 32

5. Hasil Pengamatan Jumlah Daun ... 32

6. Analisis Sidik Ragam Diameter Batang ... 32

7. Hasil pengamatan Diameter Batang ... 33

8. Proses Pengukuran Tinggi dan Diameter Batang ... 33

9. Pengamatan Koloni Mikoriza di Perakaran ... 33

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan perkebunan kakao terluas didunia, meskipun tanaman kakao sendiri baru diintroduksi pada tahun 1845.Dalam kurun waktu 165 tahun sejak dikembangkan pertama kalinya, luas areal perkebunan kakao di Indonesia telah mencapai 1.425.216 hektar. Dari total areal perkebunan kakao di Indonesia tersebut 92.17% diantaranya merupakan perkebunan milik rakyat, 3.87% milik swasta dan hanya 3.96% yang merupakan milik Negara.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, maka permintaan pasar untuk komoditi kakao juga akan meningkat. Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi kakao. Luas tanaman perkebunan kakao di Indonesia tahun 2004 mencapai 87.700 ha dan total produksi mencapai 54.921 ton (Asrul, 2013).

Untuk mendukung pengembangan tanaman kakao agar berhasil dengan baik, langkah awalusaha budidaya kakao yang baik adalah mempersiapkan bahan tanam di tempat pembibitan.Karena pembibitan merupakan pertumbuhan awal suatu tanaman sebagai penentu pertumbuhan selanjutnya maka pemeliharaan dalam pembibitan harus lebih intensif dan diperhatikan. Selainitu produksi kakao di Indonesia yang masih relatif rendah, salah satu penyebabnya adalahpenerapan teknik budidaya tanaman kakao belum dilaksanakan dengan baik khususnya pemupukan.

2

Pemupukan merupakan salah satu aspek penting di dalam teknis budidaya tanaman kakao. Melalui pemupukan, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik bisa tercukupi. Pemupukan dapat merangsang pertumbuhan bibit tanaman, merangsang pembentukan bunga, buah dan biji.

Bahkan mampu mempercepat pemasakan buah dan membuat biji menjadi lebih bernas (Setyamidjaja, 1986). Pemupukan sangat diperlukan oleh tanaman yang tumbuh di dingin, tanaman dengan perkembangan akar yang lambat atau terhambat, dan tanaman yang seluruhnya dipanen. Namun mahalnya harga pupuk yang diperparah oleh kelangkaan jenis pupuk tertentu di pasaran, menjadi kendala bagi petani untuk menerapkan pemupukan secara berimbang.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, alternatif lain yang dapat ditempuh adalah pemanfaatan simbiosis alami antara mikroorganisme (fungi atau cendawan) dengan akar tanaman yang dapat meningkatkan serapan hara bagi tanaman dan melindungi tanaman dari serangan penyakit. Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) adalah salah satu tipe cendawan pembentuk miktoriza yang dapat diaplikasikan di dunia pertanian. Cendawan ini mempunyai kemampuan untuk berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman, serta telah banyak dibuktikan mampu memperbaiki nutrisi dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Seperti dijelaskan oleh Laei et al (2011) bahwa CMA yang menginfeksi sistem perakaran tanaman inang akan memproduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap unsur hara dan air. CMA terbukti meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor dan unsur-unsur hara lain seperti Kalium, Calsium, Magnesium dan Sulfur (Yaseen et al,

3

2011). Fosfor adalah salah satu unsur esensial yang diperlukan dalam jumlah relatif banyak oleh tanaman, tetapi ketersediaannya terutama pada tanah-tanah salin menjadi terbatas, sehingga seringkali menjadi pembatas utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, maka aplikasi CMA dapat dijadikan salah satu alternatif yang perlu dicoba dan dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan percobaan penggunaan Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao yang ditumbuhkan pada media tanam tanah salin.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dosis Mikoriza yang efektif terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao pada tanah salin.Kegunaannya adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi Mikoriza pertumbuhan bibit tanaman kakao dan dapat menjadi acuan bagi para praktisi untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman kakao.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi Tanaman Kakao

Menurut Sarwoto, 2010. Tanaman kakao digolongkan sebagai tanaman cauliforis karena bunga yang tumbuh terdapat dibatang atau cabang. Berdasarkan

klasifikasi botaninya, tanaman kakao mempunyai sitematika sebagai berikut : Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Malvales Family : Sterculiceae Genus : Theobromae Spesies : Theobromae cacao 2.1.1. Akar

Pada awal pertumbuhan kecambah benih, akar tunggang tumbuh cepat, yakni mencapai 1 cm pada umur 1 minggu, 16-18 cm pada umur 1 bulan dan 25 cm pada umur 3 bulan. Laju pertumbuhannya kemudian melambat dan untuk mencapai 50 cm diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun.Kedalaman akar tunggang menembus tanah dipengaruhim oleh kondisi air tanah dan struktur tanah. Pada tanah yang drainasenya baik, akar tunggang kakao dewasa mencapai kedalaman 1- 1,5 meter. Tanaman kakao memiliki system perakaran yang dangkal karena

5

sebagian besar akar lateral berkembang dekat permukaan tanah yaitu pada 0-30 cm (Wahyudi,2013).

2.1.2. Batang dan Cabang

Batang tanaman kakao dapat tumbuh sampai ketinggian 8-10 meter.Tanaman kakao mempunyai kecenderungan tumbuh lebih pendek jika ditanam tanpa pohon pelindung. Awal pertumbuhan, tanaman kakao yang diperbanyak melalui generative akan menghasilkan batang utama sebelum menumbuhkan cabang primer. Tempat tumbuhnya batang primer disebut jorquette, yang tingginya dari permukaan tanah sekitar 1-2 meter.Sementara itu, tanaman yang dihasilkan melalui perbanyakan secara vegetatif seperti sambung pucuk/samping tidak ditemukan adanya jorquette. Cabang-cabang primer tumbuh dari pangkal batang dekat permukaan tanah sehingga ketinggian tanaman relative lebih rendah dari kakao yang diperbanyak secara generatif (Sarwoto,2010).

Pada batang maupun cabang tumbuh tunas air (chupon), bila tunas air ini dibiarkan tumbuh akan membentuk jorquette kembar. Tunas air akan terus menyerap banyak energy dan bila dibiarkan tumbuh akan mengurangi pembuahan dan pembungaan, sehingga tunas air harus dibuang secara berkala. Tipe pertumbuhan tanaman kakao disebut dimorphous yakni tumbuh kearah atas maupun kesamping. Cabang-cabang yang tumbuh kearah samping disebut cabang- cabang plagiotrop dan cabang-cabang yang tumbuh keatas disebut cabang-cabang orthotrop (Asrul,2013).

6

2.1.3. Daun

Berdasarkan percabangannya, daun kakao bersifat diformisme, yakni tumbuh pada dua tunas (orthotrop dan plagiotrop). Daun yang tumbuh pada tunasorthotrop, tangkai daunnya berukuran 7.5-10 cm, sedangkan yang tumbuh pada tunas plagiotrop berukuran sekitar 2.5 cm. tangkai daun kakao berbentuk selinder dan

bersisik halus. Pada pangkal dan ujung tangkai daun terjadi pembesaran dan sering disebut sebagai persendian daun (articulation).Dengan adanya persendian ini, daun kakao mampu membuat gerakan sebagai respon terhadap arah datangnya sinar matahari.Kuncup-kuncup daun dilindungi oleh sepasang stipula pada pangkal tangkainya.Bila daun mulai tumbuh, stipula ini mulai gugur. Stipula disduga berperan dalam melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan (Wahyudi,2013).

2.1.4. Bunga

Bunga tanaman kakao tergolong bunga sempurna karena terdiri atas daaun kelopak (calyx) sebanyak 5 helai dan benang sari (androecium) sebanyak 10 helai.Diameter bunga 1.5 cm.bunga disanggah oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 cm. tangkai bunga tersebut tumbuh dari bantalan bunga padabatang atau cabang. Bantalan bunga pada cabang akan menumbuhkan bunga ramiflora, sedangkan bantalan bunga akan menumbuhkan bunga cauliflora. Jumlah bunga kakao mencapai 5.000-12.000 bunga perpohon. Namun, jumlah buah matang yang dihasilkan hanya sekitar satu persen saja (Suwarto,2010).

7

2.1.5. Buah dan Biji

Bentuk dan warna buah kakao sangat bervariasi tergantung pada kultivarnya.Permukaan kulit buah ada yang halus dan ada yang kasar, tetapi pada dasarnya kulit buah beralur 10 yang letaknya berselang-seling. Buah kakao akan matang setelah berumur 5-6 bulan, tergantung pada elevasi tempat penanaman.

Pada saat buah matang ukuran buah akan terbentuk cukup beragam degnan ukuran berkisar antara 10-30 cm, diameter 7-15 cm, tetapi tergantungnpada kultivar dan factor-faktor lingkungan selama proses perkembangan buah.Didalam buah, biji tersusun dalam 5 baris mengeliliongi poros buah, jumlahnya beragam antara 20-50 biji perbuah. Pada penampakan melintang biji, akan terlihat dua kotiledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya menempel pada embryo axis. Embryo axis berperan sebagai poros lembaga berukuran sangat kecil yang terdiri atas 3 bagian yaitu epikotil, hykotil dan radikula. Warna koliledon kakao ada yang berwarna putih pada jenis criollo dan ada yang berwarna ungu pada jenis forastero (Wahyudi,2013).

2.2. Lingkungan Tumbuh

2.2.1. Tanah

Tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 600 mdpl dan tanah yang memiliki pH 6-7.5 tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4;

paling tidak pada kedalaman 1 meter. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada pH tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada pH rendah. Di samping faktor kemasaman, sifat kimia tanah yang juga turut berperan adalah kadar bahan organik. Kadar bahan organik yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan pada masa sebelum panen. Untuk itu bahan organik pada lapisan tanah setebal 0-

8

15 cm sebaiknya lebih dari 3 persen.Kadar tersebut setara dengan 1.75 persen unsur karbon yang dapat menyediakan hara dan air serta struktur tanah yang gembur.

2.2.2. Iklim

Sejumlah faktor iklim dan tanah menjadi kendala bagi pertumbuhan tanaman.Lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan tropis.Dengan demikian curah hujan, suhu udara dan sinar matahari menjadi bagian dari faktor iklim yang menentukan keberhasilan budidaya kakao.Distribusi curah hujan berkisar antara 1.100-3.000 mm per tahun.Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun kurang baik karena berkaitan erat dengan serangan penyakit busuk buah.Daerah yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per tahun masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar dari pada air yang diterima tanaman dari curah hujan. suhu ideal bagi tanaman kakao adalah 300 320 C (maksimum) dan 180-210 C (minimum).

Kakao juga dapat tumbuh dengan baikpada suhu minimum 150 C per bulan. Suhu ideal lainnya dengan distribusi tahunan 160C masih baik untuk pertumbuhan kakao asalkan tidak didapati musim hujan yang panjang (Anonim,2010).

2.3. Mikoriza (Interaksi Jamur dengan Akar Tanaman)

Mikoriza adalah suatu bentuk asosiasi simbiotik antara akar tumbuhan tingkat tinggi dan miselium cendawan tertentu.Nama mikoriza pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Jerman Frank pada tanggal 17 April 1885.Tanggal ini kemudian disepakati oleh para pakar sebagai titik awal sejarah mikoriza.Nuhamara (1993) mengatakan bahwa mikoriza adalah suatu struktur yang khas yang

9

mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu autobion/tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu.Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas, baik dalam hal tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebaranya.

Mikorisa tersebar dari artictundra sampai ke daerah tropis dan dari daerah bergurun pasir sampai ke hutan hujan yang melibatkan 80% jenis tumbuhan yang ada (Anonim, 2012).

Mikoriza berasal dari kata Miko (Mykes = cendawan) dan Riza yang berarti Akar tanaman. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas baik dalam hal tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebarannya.Nahamara (1993) dalam Subiksa (2002) mengatakan bahwa mikoriza adalah suatu struktur yang khas yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu (Anonim, 2012).

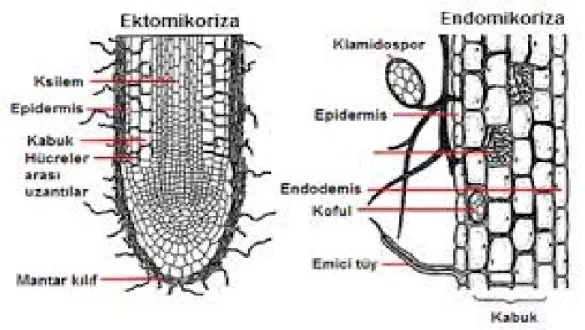

Menurut Iskandar, 2002. Berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi terhadap tanaman inang, mikoriza dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar (tipe) yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Namun ada juga yang membedakan menjadi 3 kelompok dengan menambah jenis ketiga yaitu peralihan dari 2 bentuk tersebut yang disebut ektendomikoriza.Pola asosiasi antara cendawan dengan akar tanaman inang menyebabkan terjadinya perbedaan morfologi akar antara ektomikoriza dengan endomikoriza.Pada ektomikoriza, jaringan hipa cendawan tidak

10

sampai masuk kedalam sel tapi berkembang diantara sel kortek akar membentuk

"hartig net dan mantel dipermukaan akar.Sedangkan endomikoriza, jaringan hipa cendawan masuk kedalam sel kortek akar dan membentuk struktur yang khas berbentuk oval yang disebut vesicle dan sistem percabangan hipa yang disebut arbuscule, sehingga endomikoriza disebut juga vesicular-arbuscular micorrhizae (VAM) seperti yang tampak pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Perbedaan cara infeksi antara ektomikoriza dan endomikoriza

Kondisi lingkungan tanah yang cocok untuk perkecambahan biji juga cocok untuk perkecambahan spora mikoriza.Demikian pula kindisi edafik yang dapat mendorong pertumbuhan akar juga sesuai untuk perkembangan hifa.Jamu mikoriza mempenetrasi epidermis akar melalui tekanan mekanis dan aktivitas enzim, yang selanjutnya tumbuh menuju korteks.Pertumbuhan hifa secara eksternal terjadi jika hifa internal tumbuh dari korteks melalui epidermis.Pertumbuhan hifa secara eksternal tersebut terus berlangsung sampai tidak memungkinnya untuk terjadi

11

pertumbuhan lagi.Bagi jamur mikoriza, hifa eksternal berfungsi mendukung funsi reproduksi serta untuk transportasi karbon serta hara lainnya kedalam spora, selain fungsinya untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah untuk digunakan oleh tanaman (Pujianto, 2001).

Bahan organik merupakan salah satu komponen penyusun tanah yang penting disamping air dan udara.Jumlah spora MVA tampaknya berhubungan erat dengan kandungan bahan organic didalam tanah.Jumlah maksimum spora ditemukan pada tanah-tanah yang mengandung bahan organic 1-2 persen sedangkan pada tanah-tanah berbahan organic kurang dari 0.5 persen kandungan spora sangat rendah (Pujianto, 2001). Residu akar mempengaruhi ekologi cendawan MVA, karena serasah akar yang terinfeksi mikoriza merupakan sarana penting untuk mempertahankan generasi MVA dari satu tanaman ke tanaman berikutnya. Serasah akar tersebut mengandung hifa,vesikel dan spora yang dapat menginfeksi MVA. Disamping itu juga berfungsi sebagai inokulasi untuk tanaman berikutnya.

Menurut Anonim 2012, hampir semua tanaman asli lahan pantai terinfeksi oleh fungi mikoriza.Hubungan antara jumlah spora dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan positif dalam hal menyerap unsur hara.Hubungan yang positif tersebut cukup memberikan indikasi yang jelas tentang peluang penggunaan fungi mikoriza untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, membantu memperbaiki dan meningkatkan sifat-sifat struktur agregat tanah.

12

Keberadaan fungi mikoriza di alam bersifat kosmopolitan, artinya fungi mikoriza hampir pasti ada dalam kondisi tanah apapun, seperti di hutan pantai yang berpasir fungi mikoriza masih dapat tumbuh. Tanah pantai memiliki faktor pembatas yang berpengaruh terhadap keberadaan fungi mikoriza antara lain kondisi tanah yang memiliki kadar salinitas yang tinggi (Anonim 2012)..Peranan fungi mikoriza pada tanah salin yaitu membantu dalam pembentukan agregat tanah.Hifa eksternal mikoriza dapat mengikat butiran tanah sehingga terbentuk agregat.Agregasi meningkat dengan meningkatnya perkembangan fungi mikoriza arbuskula, terutama terdapat pada daerah yang berdekatan dengan zona akar tanaman pionir. Peranan mikoriza pada tanah salin antara lain membantu pertumbuhan tanaman dalam hal memperbaiki nutrisi tanaman dengan meningkatkan serapan hara terutama fosfor, sebagai pelindung hayati dan membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan (Pujianto,2001).

Cendawan mikoriza yang menginfeksi perakaran tanaman ini mempunyai peranan yang cukup penting sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan terhadap Kekeringan

Tanaman yang bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan dari pada yang tidak bermikoriza. Rusaknya jaringan korteks akibat kekeringan dan matinya akar tidak akan permanen pengaruhnya pada akar yang bermikoriza. Setelah periode kekurangan air (water stress), akar yang bermikoriza akan cepat kembali normal.

Hal ini disebabkan karena hifa cendawan mampu menyerap air yang ada pada pori- pori tanah saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air. Penyebaran hifa yang

13

sangat luas di dalam tanah menyebabkan jumlah air yang diambil meningkat (Anas, 1997).

Jaringan hifa ekternal dari mikoriza akan memperluas bidang serapan air dan hara. Disamping itu ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar memungkinkan hifa bisa menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil (mikro) sehingga hifa bisa menyerap air pada kondisi kadar air tanah yang sangat rendah. Serapan air yang lebih besar oleh tanaman bermikoriza, juga membawa unsur hara yang mudah larut dan terbawa oleh aliran masa seperti N, K dan S. sehingga serapan unsur tersebut juga makin meningkat (Anas, 1997).

Tanaman mikoriza lebih tahan terhadap kekeringan karena pemakaian air yang lebih ekonomis.Pengaruh tidak langsung karena adanya miselin eksternal menyebabkan mikoriza efektif dalam mengagegasi butir-butir tanah sehingga kemampuan tanah menyimpan air meningkat. Aplikasi mikoriza akan membantu proses penyerapan air yang terikat cukup kuat pada pori mikro tanah, sehingga panjang musim tanam tanaman pada lahan kering diharapkan dapat terjadi sepanjang tahun (Anas, 1997).

2. Lebih Tahan terhadap Serangan Patogen Akar.

Akar yang bermikoriza lebih tahan terhadap patogen akar karena lapisan mantel (jaringan hyfa) menyelimuti akar dapat melindungi akar. Terbungkusnya permukaan akar oleh mikoriza menyebabkan akar terhindar dari serangan hama dan penyakit, infeksi patogen akar terhambat. Tambahan lagi mikoriza menggunakan semua kelebihan karbohidrat dan eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan

14

yang tidak cocok bagi patogen. Dilain pihak, cendawan mikoriza ada yang dapat melepaskan antibiotik yang dapat mematikan patogen (Anas,1997).

3. Perbaikan Struktur Tanah.

CMA merupakan salah satu dari jenis yang dapat memantapkan struktur tanah.Cendawan mikoriza melalui jaringan hifa eksternal dapat memperbaiki dan memantapkan struktur tanah. Perbaikan dari struktur tanah juga akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan akar tanaman. Pada lahan kering dengan makin baiknya perkembangan akar tanaman, akan lebih mempermudah tanaman untuk mendapatkan unsur hara dan air, karena memang pada lahan kering faktor pembatas utama dalam peningkatan produktivitasnya adalah kahat unsur hara dan kekurangan air. Akibat lain dari kurangnya ketersediaan air pada lahan kering adalah kurang atau miskin bahan kandang. Kemiskinan bahan kandang akan memburukkan struktur tanah, lebih-lebih pada tanah yang bertekstur kasar sehubungan dengan taraf pelapukan rendah. Jamur super ini berperan terutama dalam memperbaiki struktur tanah dengan menyelimuti butir-butir tanah, stabilitas agegat meningkat dengan adanya gel polisakarida yang dihasilkannya dan pupuk ini aman bagi lingkungan (Anas, 1997).

4. Peningkatan penyerapan hara oleh tanaman

CMA yang terdapat pada perakaran tanaman meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara terutama unsur hara fosfat.Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan cendawan mikoriza untuk menyerap fosfat dari dalam tanah melalui hifa dan ekstension hifa dari CMA dan ditransfer ke sistem perakaran tanaman (Yaseen et al. 2011). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa

15

tanaman yang bermikoriza menyerap unsur hara Ca, K, Mg, P, Fe dan S lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa mikoriza. Peningkatan juga terjadi pada bobot kering tanaman dan kecepatan berbunga serta pembuahan (Avis et al. 2008; Yaseen et al.

2011).

2.4. Tanah Salin

Salinitas merupakan tingkat kadar garam yang terlarut pada air. Tanah dikatakan salin apabila mengandung garam-garam yang dapat larut dalam jumlah banyak sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman.Penyebab lahan salin terbagi atas dua bagian yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder.Lahan salin primer terjadi secara alami dan sekitar 7 % dari permukaan bumi.Lahan salin sekunder terjadi akibat aktifitas manusia.Salinitas sekunder saat ini diperkirakan terjadi pada sekitar 80 juta ha yang awalnya cocok untuk pertanian (Barret, 2002). Penyebab tanah salin antara lain : (1) tanah tersebut mempunyai bahan induk yang mengandung deposit garam, (2) intrusi air laut, akumulasi garam dari irigasi yang digunakan atau gerakan air tanah yang direklamasi dari dasar laut (Tan, 2000), (3) Tanah salin juga karena iklim mikro dimana tingkat penguapan melebihi tingkat curah hujan secara tahunan. Tanah salin mempunyai kadar garam (NaCl) netral yang larut dalam air sehingga dapat mengganggu pertumbuhan kebanyakan tanaman. Kurang dari 15% dari Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah ditempati oleh natrium dan biasanya nilai pH kurang dari 8.5.Hal ini disebabkan garam yang terdapat dalam tanah adalah netral dan juga karena hanya sedikit natrium yang dijumpai (Soepardi, 1983).

16

Menurut Suwarno (1985) pengaruh salinitas (NaCl) terhadap tanaman mencakup tiga aspek yaitu: mempengaruhi tekanan osmosis, keseimbangan hara, dan pengaruh racun. Selain itu, NaCl juga dapat mempengaruhi sifat-sifat tanah dan selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Banyaknya Na+ di dalam tanah menyebabkan menurunnya ketersediaan unsur Ca+ , Mg2+, dan K+ yang dapat diserap bagi tanaman. Salinitas juga dapat menurunkan serapan P meskipun tidak sampai terjadi defisiensi.Meningkatnya kandungan Cldiikuti pula oleh berkurangnya kandungan NO3 - dalam tajuk.

Cekaman salinitas mempengaruhi perkecambahan dengan mencegah penyerapan air dan juga memasukkan ion beracun ke dalam embrio atau bibit.Tingkat toleransi tanaman terhadap cekaman garam jauh lebih besar selama perkecambahan biji daripada selama fase berikutnya, seperti pertumbuhan bibit dan perkembangan tanaman (Suwarno dan Solahuddin, 1983).

Hasil penelitian Bintoro (1983) menunjukkan pemberian NaCl akan menurunkan bobot segar akar pada tomat, namun ketahanannya terhadap NaCl dipengaruhi oleh musim pada saat penanaman. Pada tanaman tomat dan terung, akar merupakan bagian tanaman yang paling peka terhadap perlakuan NaCl.

Menurut penelitian Sunarto (2001) percobaan penyiraman larutan garam NaCl sebesar 0.2 % menunjukkan penurunan pada semua peubah pengamatan seperti tinggi tanaman, luas daun, bobot biji, bobot kering akar dan tajuk dan panjang akar pada tanaman kedelai.

Menurut Yuniati (2004) pada kacang merah, pelebaran daun terhambat oleh cekaman salinitas karena berkurangnya tekanan turgor sel. Berkurangnya pelebaran

17

daun dapat berakibat berkurangnya fotosintesis maupun produktivitas. Salinitas juga berpengaruh terhadap tanaman kentang pada nilai Ece 1.7 tidak terjadi penurunan hasil, Ece 2.5 menurunkan hasil sebesar 10%, Ece 3.8 menyebabkan penurunan hasil sebesar 25%, Ece 5.9 menurunkan hasil 50%.

18

BAB III METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada Januarisampai Juni 2015.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) jenis Glomus yang diperoleh dari Institut Pertanian Bogor (IPB), benih tanaman kakao klon Sulawesi 1, tanah salin dan polybag.

Alat-alat yang digunakan adalah cangkul, skop, timbangan, mistar, jangka sorong dan alat tulis menulis.

3.3. Metode Percobaan

Penelitian dilaksanakan dalam bentuk percobaan Rancangan Acak kelompok (RAK). Mikoriza diberikan padalima taraf yaitu M0(tanpa mikoriza), M1 (mikoriza10gr/polibag),M2 (mikoriza 15gr/polibag), M3 (mikoriza 20 g/polibag), M4(mikoriza 25 g/polibag). Masing-masing perlakuan terdiri atas 4ulangan dan dalam setiap ulangan terdiri atas dua tanaman ( unit pengamatan ). Sehingga terdapat 40 unit percobaan.

19

3.4. Pelaksanaan Percobaan 3.4.1. Penyiapan bahan tanam

Kriteria tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber benih harus memenuhi persyaratan antara lain kondisi tanaman sehat dan kuat, memiliki produktivitas tinggi, serta berumur antara 12 18 tahun. Dari tanaman induk tersebut diambil buah yang sudah masak sempurna.Buah yang sudah masak ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning untuk buah yang kulitnya hijau atau menjadi jingga untuk buah yang kulitnya merah.Buah-buah tersebut kemudian dipecah dan diambil bijinya.Biji yang digunakan sebagai benih terletak pada bagian poros atau tengah-tengah buah.Biji-biji tersebut kemudian dibersihkan dari lendir (pulp) yang menempel.Caranya, campurkan abu gosok pada biji yang berlendir.Kemudian remas-remas dengan tangan. Setelah itu biji dicuci menggunakan air mengalir kemudian dilakukan perendaman benih dalam larutan fungisida selama 15 menit untuk mematikan bibit penyakit yang menempel pada biji, kemudian diangin-anginkan hingga kering selama 1 hari, Setelah kering biji dikecambahkan.

3.4.2. Penyiapan media tanam

Setelah benih kakao berkecambah, benih harus segera dipindahkan ke polibag. Polibag yang digunakan adalah polibag yang berukuran 20 cm x 30 cm dengan tebal 0,08 mm. Polibag ini kemudian diisi dengan media tanam berupa tanah salin yang diperoleh dari pesisir pantai. Pengisian media tanam dilakukan hingga 1-2 cm dari tepi batas atas polibag.Polibag-polibag yang sudah terisi media tanam kemudian ditaburi mikoriza sesuai dengan perlakuan dan selanjutnya disusun di

20

bawah naungan yang sudah disiapkan.Polibag yang sudah tersusun rapi kemudian disiram air hingga jenuh.

3.4.3. Pemindahan kecambah

Setelah 12 hari di persemaian, benih-benih kakao sudah mulai berkecambah.Benih-benih ini harus segera dipindahkan ke polibag yang sudah disiapkan.Dalam kegiatan ini, seleksi terhadap kecambah dilakukan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas.Kecambah-kecambah yang akarnya bengkok dan pertumbuhannya lambat.Pemindahan kecambah dilakukan dengan hati-hati agar akar tunggang tidak putus.Pengambilan kecambah dilakukan menggunakan bantuan solet bambu.Kecambah yang telah diambil kemudian ditanam dalam media tanam di polibag yang sudah dilubangi sedalam jari telunjuk.Akar tunggang kecambah sebisa mungkin diusahakan agar dapat berdiri lurus dalam lubang tersebut.Selanjutnya lubang ditutup dengan media untuk kemudian dibiarkan hingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru.

3.4.4. Penyiraman

Penyiraman dilakukan agar bibit tidak mengalami kekeringan.Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, disesuaikan dengan keadaan media tanam dalam polibag.

3.4.5. Sanitasi

Sanitasi dilakukan dengan cara mencabut gulma yang tumbuh disekitar perakaran tanaman secara manual. Sanitasi dilakukan untuk mengurangi

21

persaingan antara tanaman dalam memperebutkan unsur hara, cahaya matahari, ruang dan air yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk proses fisiologisnya.

3.5. Parameter Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu, adapun parameter yang diukur dan diamati adalah:

1. Tinggi tanaman (cm): tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai ujung daun tertinggi.

2. Jumlah daun (helai): jumlah daun dihitung dengan cara mengamati semua daun yang terbentuk.

3. Diameter batang (mm)

Diamerter batang diukur tepat dibagian pangkal batang