xiv

b. Keragaman dalam Perspektif Multikulturalisme ... 104

4. Gerakan Ajeg Bali sebagai Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ... 107

a. Dasar-dasar Konseptual IPS ... 107

b. Ajeg Bali sebagai Proses Pendidikan IPS ... 110

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan... 115

C. Posisi Teoritik Penelitian ... 121

D. Kerangka Berpikir ... 123

BAB III METODE PENELITIAN ... 127

A. Desain Penelitian... 127

B. Pendekatan Penelitian ... 127

C. Penentuan Lokasi Penelitian ... 128

D. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ... 130

E. Teknik Pengumpulan Data……… ... 131

F. Instrument Penelitian ... 134

G. Teknik Verifikasi Data ... 135

H. Teknik Analisis Data ... 137

I. Prosedur dan Tahap-tahap Penelitian ... 138

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA PAKRAMAN UBUD ... 140

A. Ubud sebagai Desa Dinas dan Desa Pakraman ... 140

1. Latar Belakang Sejarah Desa Ubud ... 140

2. Sistem Pemerintahan Desa Ubud ... 146

B. Penjabaran Ideologi Tri Hita Karana sebagai Landasan Desa Pakraman Ubud 157 1. Penjabaran Berdasarkan Aspek Palemahan ... 160

a. Lokasi, Batas, dan Tataguna Palemahan Ubud ... 161

b. Kedaan Geografis dan Potensi Palemahan ... 173

2. Penjabaran Berdasarkan Aspek Pawongan ... 178

a. Keadaan Demografis/Kependudukan ... 179

b. Ikatan Kekerabatan dan Organisasi Tradisional ... 189

c. Hubungan Antar Krama Desa Pakraman ... 195

3. Penjabaran Berdasarkan Aspek Parhyangan ... 197

BAB V LATAR BELAKANG PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 203

xv

1. Karakteristik Politik Kebudayaan Orde Baru ... 209

2. Politik Kebudayaan Memarjinalkan Desa Pakraman... 217

3. Politik Kebudayaan Memarjinalkan Bahasa dan Aksara Bali ... 221

B. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Modernisasi ... 224

C. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Globalisasi ... 232

D. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan dan Kelanggengan Ekonomi ... 240

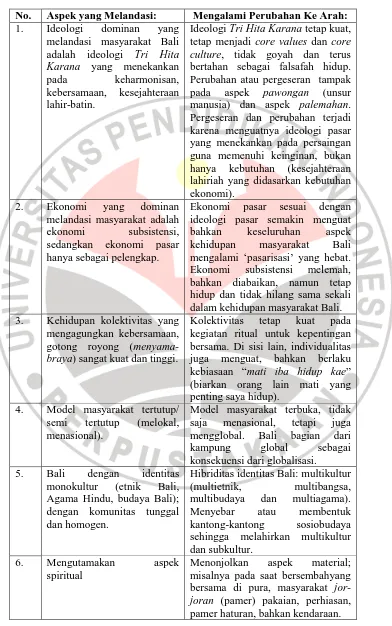

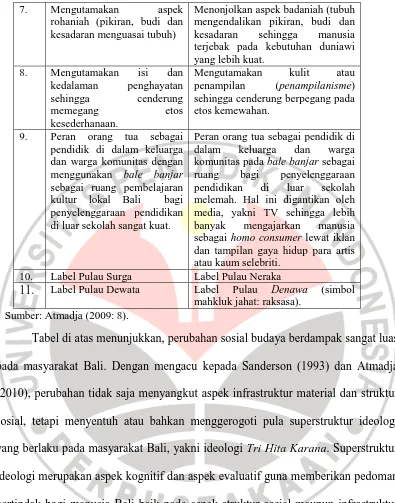

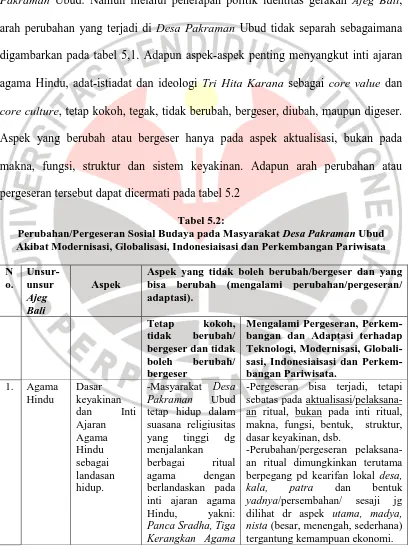

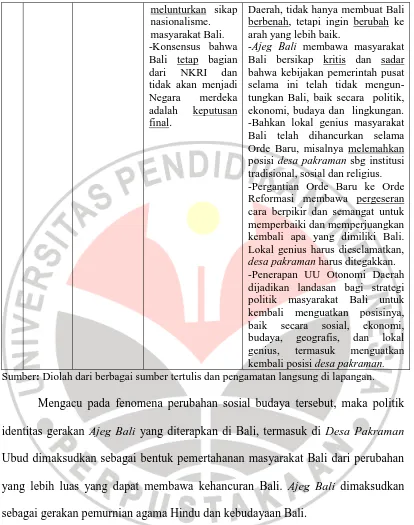

E. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Kehadiran Pendatang 251 F. Arah Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Desa Pakraman Ubud ... 259

BAB VI POLA PENYELENGGARAAN PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 272

A. Pemertahanan Identitas Etnik melalui PKB pada Lembaga Pendidikan Informal... 273

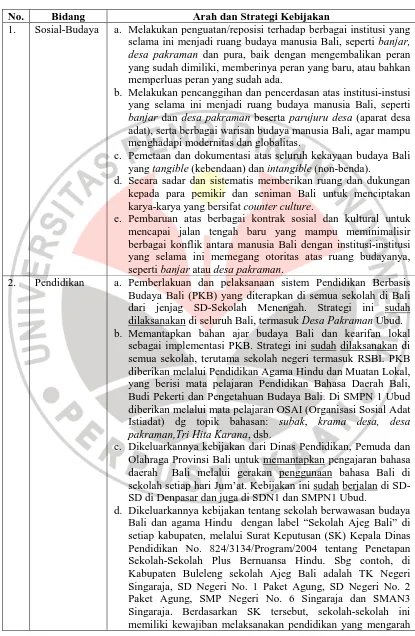

B. Pemertahanan Identitas Etnik Melalui PKB pada Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah) ... 339

1. PKB melalui Pendidikan Agama Hindu ... 340

2. PKB melalui Pengajaran Muatan Lokal ... 344

a. PKB melalui Muatan Lokal Bahasa Daerah Bali ... 346

b. PKB melalui Muatan Lokal Budaya Bali ... 350

C. Pemertahanan Identitas Etnik Melalui Media (Pendidikan Nonformal) ... 356

1. Implemtasi Ajeg Bali melalui Media Cetak Bali Post ... 357

2. Implementasi Ajeg Bali melalui Media Televisi Bali TV ... 361

VII IMPLIKASI PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI PADA KEHIDUPAN MULTIKULTURAL DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 365

A. Penguatan Desa Pakraman sebagai Basis Budaya Bali... 365

1. Reposisi Desa Pakraman: Bercorak Dominatif dan Hegemonik ... 367

2. Penguatan Eksistansi Pecalang sebagai Benteng Desa Pakraman ... 371

B. Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 376

1. Respon terhadap Kedatangan Pendatang (Etnik NonBali) ... 377

2. Gejala Sosial pada Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 382

a. Hubungan Mayoritas-Minoritas ... 383

xvi

3. Proses Sosial dalam Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 389

a. Proses Sosial Disosiatif ... 389

b. Proses Sosial Asosiatif ... 392

VIII KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PERUMUSAN TEORI ... 397

A. Kesimpulan ... 397

B. Rekomendasi ... 400

C. Perumusan Teori ... 402

DAFTAR PUSTAKA ... 405

xvii

DAFTAR TABEL

No. Tabel Nama Tabel Halaman

2.1. Arah Perubahan Masyarakat Bali sebagai Akibat dari

Modernisasi, Indonesiaisasi dan Globalisasi ... 38 2.2. Makna yang Terkandung pada Konsep Mayoritas dan Minoritas 86 4.1. Luas Wilayah/Palemahan di Desa Pakraman Ubud ... 166 4.2. Tata Guna Wilayah Utama Palemahan Desa Pakraman Ubud

pada Zona 1 ... 168 4.3. Tata Guna PalemahanDesa Pakraman Ubud Pada Zona 2 ... 169 4.4. Tata Guna Palemahan Desa Pakraman Ubud Pada Zona 3 ... 169 4.5. Jumlah Subak, Tempekan Subak dan Pekaseh di Wilayah

Kelurahan Ubud ... 174 4.6. Jenis Tanaman yang Terdapat di Kelurahan Ubud ... 177 4.7. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud berdasarkan

Jumlah KK dan Jenis Kelamin ... 180 4.8. Komposisi Penduduk Desa Pakraman Ubud menurut

Kelompok Umur ... 181 4.9. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud menurut Tingkat

Pendidikan ... 182 4.10. Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Ubud ... 183 4.11. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud berdasarkan Mata

Pencaharian ... 185 4.12. Program Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Ubud dan

Desa Pakraman Ubud Tahun 2007-2008 ... 188 4.13. Nama-nama Sekaa Kesenian di Desa Pakraman Ubud ... 199 5.1. Arah Perubahan Masyarakat Bali sebagai Akibat dari

Modernisasi, Indonesianisasi dan Globalisasi ... 260 5.2. Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Desa Pakraman Ubud

Akibat Modernisasi, Globalisasi, Indonesianisasi dan Pariwisata 262 5.3. Arah dan Strategi Kebijakan Ajeg Bali ... 270 6.1. Keberadaan Geriya dan Sulinggih (Pedanda) di Kelurahan Ubud 333 6.2. Mata Pelajaran Muatan Lokal pada SD Negeri 1 Ubud,

SMP Negeri 1 Ubud dan SMA Negeri 1 Ubud ... 345 6.3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pengajaran

Muatan Lokal Mata Pelajaran Organisasi Sosial Adat Istiadat

xviii

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Nama Gambar Halaman

3.1. Peta Lokasi Desa Pakraman Ubud ... 130

4.1. Pusat Desa Pakraman dan Pemerintahan Lokal ... 162

4.2. Balai Banjar di Desa Pakraman Ubud ... 163

4.3. Tata Palemahan pada Pemukiman Penduduk ... 171

4.4. Setra (Kuburan) di Desa Pakraman Ubud ... 172

4.5. Sawah di Subak Juwuk Manis Desa Pakraman Ubud ... 175

4.6. Aktivitas Pendudk Berkaitan dengan Pariwisata ... 186

4.7. Pentas Sekaa di Desa Pakraman Ubud ... 194

4.8. Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Ubud ... 198

4.9. Pura-pura Umum di Desa Pakraman Ubud ... 199

410. Pura Fungsional di Desa Pakraman Ubud ... 200

4.11. Pura Keluarga di Desa Pakraman Ubud ... 201

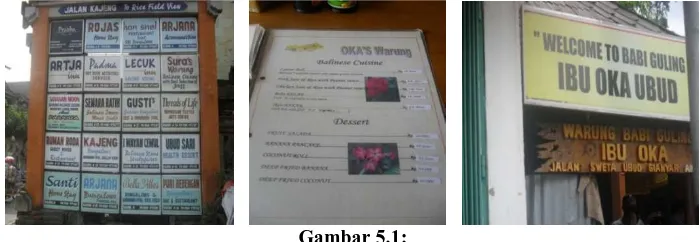

5.1. Penggunaan Bahasa Campura di Desa Pakraman Ubud ... 232

5.2. Identitas Budaya/Etnik Desa Pakraman Ubud ... 239

6.1. Sanggah Kemulan Rong Tiga ... 274

6.2. Lambang Kelurahan Ubud ... 297

6.3. Kegiatan Sekaa Pesantian di Desa Pakraman Ubud ... 288

6.4. Palemahan Subak Juwuk Manis... 305

6.5. Pura Subak Juwuk Manis ... 317

6.6. Puri Ubud sebagai Arena Belajar Kesenian ... 322

6.7. Sulinggih Geriya Peling Baleran dan Peralatan Ritual ... 331

6.8. Suasana Sosial-Religius di SDN 1, SMPN1, SMAN 1 Ubud... 335

6.9. Penggunan Bahasa dan Aksara Bali di SMPN1 Ubud ... 343

6.10. Lomba Tari Jauk di SMAN 1 Ubud ... 350

6.11. Ekstrakulikuler Menyalin Aksara Bali di SMPN 1 Ubud ... 353

6.12. Ekstrakulikuler Mejejahitan di SDN 1 Ubud ... 354

6.13. Karya Lukis Bertema Filosofis Hindu di SMPN 1 Ubud ... 355

7.1. Pecalang di Desa Pakraman Ubud ... 375

7.2. Papan “Pemulung Dilarang Masuk” di Desa Pakraman Ubud ... 388

xix

No. Bagan Nama Bagan Halaman

2.1. Pemertahanan Budaya Bali Berbasis Agama Hindu Melalui

Berbagai Agen Pendidikan ... 57

2.2. Kerangka Berpikir: Latar Belakang Pemertahanan Identitas Etnik, Sosialisasi dan Ilmplikasinya bagi Hubungan Antaretnik pada Masyarakat Multikultur ... 123

3.1. Prosedur Kerja Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif ... 137

4.1. Struktur Pemerintahan Desa Dinas (Kelurahan) Ubud ... 153

4.2. Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Ubud ... 155

5.1. Politik Kebudayaan Orde Baru dalam Rangka Nasionalisasi ... 212

xx

Lampiran-Lampiran

01: Ijin Penelitian UPI

02: Ijin Penelitian Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali

03: Ijin Penelitian Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Gianyar

04: Kisi-kisi Panduan Penggalian Data di Lapngan

05: Pedoman Wawancara

06: Pedoman Observasi

1 BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang sangat populer,

tidak saja di Indonesia tetapi juga mancanegara. Citra dan identitas Bali sebagai

daerah tujuan wisata yang indah, agung, eksotis, lestari, dengan perilaku

masyarakatnya yang ramah dan bersahaja, ditopang oleh adat istiadat dan

budayanya yang mendasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan

dengan bertumpu pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah hidup Tri Hita

Karana. Kedua ajaran ini saling berkaitan, di mana agama Hindu menjiwai

falsafah Tri Hita Karana, dan sebaliknya falsafah Tri Hita Karana mendasarkan

pada ajaran agama Hindu.

Pendukung kebudayaan Bali adalah masyarakat Bali, yang dikenal sebagai

etnik Bali atau orang Bali. Sebagai sebuah etnik, orang Bali memiliki ciri identitas

etnik yang melekat pada diri dan kelompoknya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali

(2008: 3) mendefinisikan etnik Bali sebagai sekelompok manusia yang terikat oleh

kesadaran akan kesatuan kebudayaan, baik kebudayaan lokal Bali maupun

kebudayaan nasional. Rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali ini diperkuat

oleh adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Bali, agama Hindu, dan kesatuan

perjalanan sejarah dan kebudayaanya. Keyakinan terhadap agama Hindu

melahirkan berbagai macam tradisi, adat, budaya, kesenian, dan lain sebagainya

yang memiliki karakteristik yang khas, yang merupakan perpaduan antara tradisi

dalam berbagai konsepsi, aktivitas sosial, maupun karya fisik orang Bali (Supatra

2006; Geriya, 2008).

Identitas etnik orang Bali juga tampak pada busana tradisional Bali dan

identitas ruang serta lingkungan tempat tinggal (Supatra, 2006: 88-89). Dalam

pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri

identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa)

dari suatu desa pakramanan (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya,

yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat)

(Windia dan Sudantra, 2006; Sirtha, 2005). Disamping hidup sebagai krama desa

sebuah desa pakraman, seluruh masyarakat Bali juga terikat dalam

kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut dadia, yang jumlah anggotanya bervariasi dan

bertempat tinggal menyebar, tidak selalu pada satu teritorial tertentu. Geertz and

Geertz (1975) menyebutkan, bahwa dadia merupakan basis atau unit terkecil dari

kelompok masyarakat adat di Bali yang terdiri dari beberapa kuren (keluarga), dan

merupakan bagian dari desa pakraman. Mereka terikat oleh kesamaan wit (asal)

berdasarkan kesamaan leluhur, dan terikat pula oleh suatu tempat

persembahyangan bersama, yakni Pura Dadia (Windia dan Sudantra, 2006: 71).

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga

mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah

hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan

keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang

Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi

dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi

3

pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya.

Pada akhirnya falsafah Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan core values (inti

ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan core

values inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang

digunakan institusi-institusi utama, seperti kuren dan dadia, sekaa (organisasi

tradisional), subak (organisasi pengairan) dan desa pakramanan di Bali, dalam

mengevaluasi perilaku anggotanya.

Implikasi yang lebih luas dari adanya pandangan yang mengandung core

values tersebut adalah, unsur-unsur dalam struktur sosial yang membangun

masyarakat Bali senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tri Hita Karana sesuai

dengan lingkungan kehidupannya. Pada tataran individu, manusia Bali sebagai

bagian dari lingkungan dunia mikrokosmos, meyakni bahwa kehidupan manusia

merupakan wujud yang dinamis dari gerak hubungan unsur-unsur atman (jiwa),

prana (tenaga, kekuatan), dan sarira (unsur badan kasar) (Kaler, 1983: 13).

Sehubungan dengan itu, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali mulai dari

yang lebih luas sebagai pencerminan dari lingkungan makrokosmos, maupun unit

terkecil sebagai pencerminan lingkungan mikrokosmos, menerapkan pola yang

sama dalam menciptakan hubungan harmonis dari ketiga unsur di atas. Hal tersebut

melandasi pola aktivitas budaya sehari-hari, melalui peneguhan pelaksanaan pada

tiga aspek lingkungan hidup yakni, lingkungan spiritual (parhyangan), lingkungan

manusia (pawongan), dan lingkungan fisik (palemahan) (Gorda, 1996; Geriya,

2008; Parimartha, 2009).

Fenomena perubahan sosial budaya sebagai akibat dari modernisasi dan

keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Bali. Berbagai elemen tersebut

menilai, Bali tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, bahkan “ancaman”.

Hal yang paling meresahkan adalah, adanya ketakutan akan terancamnya

eksistensi ideologi Tri Hita Karana, berikut agama Hindu dan kebudayaan Bali.

Globalisasi yang berintikan pada kapitalisme dan perdagangan bebas, diikuti oleh

masuknya modal asing, telah membawa Bali terseret pada mekanisme jejaring

ideologi pasar. Bali yang menurut istilah Nordholt (2005: xxix) adalah ”benteng

terbuka”, tidak kuasa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, bahkan jerat

ideologi pasar ini membawa Bali pada sebutan “MacDonaldisasi of Bali” atau

“Coca-Colanisasi of Bali” (Inside Indonesia, Desember 1994; Atmadja, 2010).

Sebutan ini merujuk pada maraknya perusahaan multinasional kelas dunia yang

berkembang di Bali seperti: Coca Cola, Mc Donald, KFC, Pizza Hut, dan

produk-produk lain yang sebagian besar berpusat di Amerika. Oleh karena itu, dalam

istilah lain, Bali juga dapat dikatakan telah mengalami gejala “Amerikanisasi” atau

“Westernisasi”.

Fenomena di atas memberi petunjuk, bahwa globalisasi dan modernisasi

adalah sebuah persoalan besar yang berpotensi membuat segala sesuatunya

berubah. Potensi terjadinya perubahan sosial budaya semakin menguat, sebagai

akibat dari perkembangan pariwisata yang telah mengarah pada komodifikasi.

Kemajuan dan perkembangan pariwisata juga memunculkan persoalan lain, yakni

berkenaan dengan etnik pendatang. Burhanuddin (2009) dan Sukarma (2009)

menunjukkan, kehadiran pendatang melahirkan konsep pemisahan dan pemilahan

5

(binary opposition). Kondisi ini turut membentuk karakter orang Bali yang penuh

dengan perasaan curiga, terlebih sikap itu dijustifikasi melalui simbol kultural.

Pada akhirnya, sikap tersebut memunculkan paham etnosentrisme.

Pendatang, sebagaimana disebutkan Degung Santikarma (Bali Post, 2004) sering

ditempatkan sebagai sumber masalah (trouble makers), yang tidak saja mengancam

sumber nafkah mereka, tetapi juga ditempatkan sebagai ancaman terhadap identitas

budaya mereka. Pendatang dianologikan sebagai perusak identitas, karena ia datang

dengan latar belakang adat, budaya, dan keyakinan yang berbeda; sedangkan

penduduk asli (etnik Bali) adalah penjaga tradisi dan kemurnian identitas.

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa ancaman terhadap identitas enik Bali

juga berasal dari etnik-etnik lain yang bermigrasi ke Bali.

Berbagai persoalan di atas dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan

pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, dan budaya masyarakat Bali. Karakter

budaya lokal luntur, dikalahkan budaya barat maupun budaya luar yang masuk ke

Bali, dibawa oleh pendatang maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke

Bali. Apabila tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatan, kondisi tersebut

dapat menggangu eksistensi ideologi Tri Hita Karana dan kekokohan agama

Hindu.

Sebagai tanggapan atas kekhawatiran tersebut, berbagai kalangan

masyarakat Bali memunculkan suatu wacana yang kemudian berkembang sebagai

sebuah gerakan politik identitas yang bertujuan mengembalikan Bali pada

identitasnya semula. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan Ajeg Bali.

Kemunculan gerakan Ajeg Bali adalah jawaban terhadap dampak dari pencitraan

juga pada tataran global, yakni: pertama, citra Bali yang turistik; kedua, citra Bali

dengan identitas budaya yang tunggal dan homogen; dan ketiga adalah citra

tentang Bali dengan keajegan budayanya. Dalam citra yang ketiga ini, Bali

dibayangkan memiliki kultur dan tradisi yang senantiasa tegar (ajeg); citra budaya

Bali yang tegar inilah yang tereproduksi sampai saat ini melalui ikon Ajeg Bali

(Vikers, 1989; Picard, 1997; Dwipayana, 2005).

Menguatnya fenomena Ajeg Bali yang diiringi dengan penguatan identitas

kebalian orang Bali, yang diikuti oleh munculnya sikap etnosentris, melahirkan

faham Baliisme, dengan jargonnya “Bali adalah Hindu dan Hindu adalah Bali”

(Burhanuddin, 2009: 127). Faham ini antara lain mengukuhkan prasangka etnik

dan melahirkan sikap resistensi terhadap nilai-nilai luar yang masuk ke Bali. Dalam

konteks ini, pendatang dari luar Bali yang non-Bali dan non-Hindu “tercurigai”

sebagai ancaman. Kondisi ini semakin nyata terutama setelah peristiwa Bom Bali I

dan II, yang meluluh-lantakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali yang

berbasis pada pariwisata. Kehancuran basis ekonomi ini berimplikasi luas dan

kompleks pada komponen struktur sosial dan superstuktur ideologi masyarakat

Bali. Pelaku bom Bali adalah orang luar Bali yang kebetulan beragama Islam.

Fakta ini kemudian menimbulkan pemaknaan yang “hipergeneralisasi”, tercermin

pada penyamaan bahwa Islam identik dengan kekerasan, dan bahkan identik

dengan terorisme. Lebih jauh fakta ini juga menggangu hubungan antara umat

Hindu dan Islam di Bali yang secara historis sangat baik dan harmonis, tercermin

dari penggunaan idiom “Nyama Bali”- “Nyama Selam”.

Pada akhirnya, Ajeg Bali menyerap seluruh wacana pengetahuan dan

7

adat, media massa, sampai akademisi memberi pengakuan dan persetujuan moral

intelektual pada kata-kata ini. Mengacu pada gagasan para pakar yang mengkaji

tentang Ajeg Bali, misalnya, Suryawan (2009), Sirtha (2005), Subagiasta (2005),

Wiana (2005), Wibawa (2005), Titib (2005), Nordholt (2006), Atmadja (2010), dan

lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Ajeg Bali pada dasarnya

merupakan politik identitas yang bertumpu pada cita-cita mempertahankan

kebudayaan Bali yang berbasisikan Agama Hindu. Gerakan ini merupakan

resistensi terhadap kondisi kebudayaan Bali yang tidak lagi ajeg atau miring

sebagai akibat dari adanya globalisasi. Kondisi ini harus dikembalikan agar kondisi

yang tidak ajeg menjadi ajeg.

Ajeg Bali sebagai gerakan politik identitas telah memenuhi berbagai aspek

kehidupan masyarakat Bali baik sosial-religius, budaya, politik, ekonomi, bahkan

pendidikan. Untuk itu diperlukan ruang gerak, wadah atau institusi sebagai media

sosialisasi dan sarana implementasinya. Salah satu institusi yang paling penting

dan menjadi basisnya adalah desa pakraman sebagai institusi sosial-kultural

berlandaskan agama Hindu dan ideologi Tri Hita Karana. Sebagai kesatuan hukum

masyarakat adat di Bali, desa pakraman mempunyai kesatuan tradisi dan tata

krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, yang

diwujudkan dalam ikatan Tri Kahyangan Desa (tiga tempat suci/parhyangan),

mempunyai wilayah, dan harta kekayaan sendiri, serta berhak untuk megurus

rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Th. 2001).

Desa Pakraman Ubud merupakan salah satu desa pakraman di Ubud,

Gianyar, Bali yang menerapkan politik identitas gerakan Ajeg Bali sebagai upaya

dalam konteks menjaga kemurnian budaya Bali, agama Hindu, ideologi Tri Hita

Karana, maupun dalam konteks menjaga identitas pariwisatanya yang bertumpu

pada pariwisata budaya. Hal ini penting, mengingat kehidupan sosial ekonomi

masyarakat Desa Pakraman Ubud sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata.

Desa Pakraman Ubud sebagai salah satu desa di Kawasan Pariwisata Ubud

menampilkan gejala yang amat menarik. Jika banyak pengamat melihat bahwa

pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi adalah faktor

penting yang menyebabkan perubahan secara drastik pada sistem sosiobudaya

masyarakat Bali, ternyata apa yang terjadi di Desa Pakraman Ubud menunjukkan

gejala yang sebaliknya. Desa Pakraman Ubud tetap bisa mempertahankan

kebudayaan Bali. Padahal dilihat dari Sejarah Keperiwisataan Bali, seperti

dikemukakn Picard (2005) dan Atmadja (2009), pengenalan Desa Pakraman Ubud

dan sekitarnya dengan pariwisata bukan hal yang baru. Kawasan ini mulai

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) pada tahun 1920-an. Kondisi

ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial yang amat intensif dan berlangsung

secara terus-menerus antara wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal dengan

masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu Ubud tidak saja menjadi DTW yang

sangat terkenal, tetapi juga sebagai daerah hunian wisata. Dengan adanya

kenyataan ini tidak mengherankan jika Atmadja, Atmadja dan Widiastuti (2009)

menyebut Desa Pakraman Ubud sebagai Kampung Global di Bali. Label ini

berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa wisatawan yang berkunjung dan

atau menetap di Desa Pakraman Ubud berasal dari berbagai negara. Selain

wisatawan, banyak pula etnik pendatang dari luar Bali yang bekerja dan menetap di

9

mereka, sehingga Desa Pakraman Ubud sebagai Kampung Global, sekaligus juga

berbudaya global.

Walaupun Desa Pakraman Ubud berkembang menjadi Kampung Global

dan bercorak multikultur bahkan bisa pula disebut multietnik, namun warga Desa

Pakraman Ubud masih tetap bisa mempertahakan identitas kebudayaannya, yakni

kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali yang mereka kembangkan, memang tidak lagi

bersifat tradisionalis, melainkan bercorak post-tradisionalis. Artinya, warga Desa

Pakraman Ubud memang telah melewati masa kebudayaan tradisional, namun

bukan meninggalkannya, melainkan membentuk suatu pola campuran yang

harmonis antara kebudayaan tradisional Bali dan kebudayaan modern. Kondisi ini

menarik dikaji, terutama berkaitan dengan latar belakang dan motif atau alasan

maknawi yang menyebabkan mereka mempertahankan identitas kebudayaannya.

Dalam rangka menerapkan atau mengimplentasikan politik identitas

gerakan Ajeg Bali, Desa Pakraman Ubud memerlukan media sebagai agen

sosialisasi. Hal ini mengingat bahwa kebudayaan menyatu dengan masyarakat dan

kebudayaan adalah milik masyarakat (Atmadja, 2010, 2011; Koentjaraningrat,

1982; Keesing (1992). Namun kesatuan antara masyarakat dan kebudayaan tidak

terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan proses pendidikan, yang di

dalamnya melibatkan proses enkultulrasi, sosialisasi, maupun ideologisasi.

Pendidikan membutuhkan agen pendidikan atau agen sosialisasi. Untuk itu,

masyarakat Bali termasuk juga masyarakat Desa Pakraman Ubud mengenal

berbagai agen sosialisasi atau lembaga pendidikan tradisional yang lazim pula

Agen sosialisasi tradisional tersebut di dalamnya mencakup kuren

(keluarga batih), dadia (klen kecil patrilineal), desa pakraman (komunitas berbasis

adat dan agama Hindu), desa dinas (desa administrasi), subak (organisasi

pertanian) dan sekaa (pekumpulan sukarela atas dasar kepentingan) (Geertz dan

Geertz, 1975; Atmadja, 1998, 2010b). Agen-agen sosialisasi ini memainkan peran

penting dalam menjaga kelanggengan identitas etnik Bali melalui sistem

pendidikan yang lazim disebut pendidikan informal.

Dengan masuknya modernisasi, maka selain mengenal agen sosialisasi

tradisional, Desa Pakraman Ubud juga mengenal agen sosialisasi modern, yakni

sekolah. Pengamatan kancah menunjukkan, bahwa di dalam wilayah Desa

Pakraman Ubud, tidak saja ada Sekolah Dasar (SD), tetapi juga SMPN dan SMAN

RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Intenasional). Berbagai jenjang lembaga

pendidikan formal ini memainkan peran penting dalam mewujudkan pencapaian

gerakan Ajeg Bali. Pada sekolah-sekolah ini dilembagakan kebudayaan Bali

melalui apa yang disebut Pendidikan Kebudayaan Bali (PKB). PKB dituangkan

dalam berbagai bentuk matapelajaran, yakni Agama Hindu, Bahasa Daerah, dan

Muatan Lokal. Selain itu berbagai konsep maupun prinsip tentang kebudayaan Bali

bisa pula diintegrasikan pada bidang-bidang studi yang relevan, misalnya

Pendidikan IPS.

Agen pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya adalah media massa,

terutama Televisi (TV) dan Surat Kabar. Peran media massa sangat penting bagi

pelembagaan suatu kebudayaan. Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan

jika media massa, terutama TV sangat penting bagi pelembagaan kebudayaan Bali.

11

kancah menunjukkan bahwa hampir semua keluarga yang berada pada kawasan

Desa Pakraman Ubud pasti memiliki TV. Data ini menandakan bahwa peran

media terutama TV sebagai agen pendidikan dalam konteks pemertahanan

kebudayaan Bali tidak bisa diabaikan.

Agen-agen sosialisasi tersebut, baik secara terpisah maupun secara

berkomplementer, dengan memakai metode pendidikan informal maupun metode

pendidikan formal, sangat penting bagi pemertahanan kebudayaan Bali yang

berkembang pada Desa Pakraman Ubud. Agen-agen pendidikan tersebut

memiliki fungsi bagi komunitas, yakni apa yang disebut fungsi latent, yakni

pemeliharaan pola yang tersembunyi yang terkait dengan masalah pemeliharaan

nilai dan sistem. Nilai dan sistem yang dipelihara adalah nilai-nilai kebudayaan

Bali yang memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat Bali.

Pencapaian sasaran ini bukan aktivitas yang sekali jadi, melainkan terbentuk

melalui suatu proses yang berkelanjutan.

Gerakan Ajeg Bali sebagai politik identitas yang berkembang pada

masyarakat Bali, termasuk di Desa Pakraman Ubud, di satu sisi berdampak

positif, yakni memperkuat identitas kebalian orang Bali. Namun di sisi yang lain

bisa memunculkan etnosentrisme yang berlanjut pada kegiatan me-liyan-kan etnik

lain sehingga kemunculan kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikologis, ekonomi,

dan kultural acap kali tidak terhindarkan (Atmadja, 2010). Begitu pula Barker

(2004) dan Munawar-Rachman (2010) menunjukkan bahwa politik identitas, apa

pun labelnya, apakah berlabel budaya maupun agama, sangat rentan akan konflik

yang berlanjut dengan kekerasan. Pendek kata, politik identitas di satu sisi bisa

identitas kebalian orang Bali, namun di sisi yang lain peluang bagi timbulnya

konflik baik konflik over maupun latent yang disertai dengan kekerasan selalu

terbuka adanya.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka implementasi politik identitas melalui

gerakan Ajeg Bali dalam rangka kebertahanan kebudayaan Bali di Desa Pakraman

Ubud menarik dipertanyakan, sekaligus menjadi alasan penting yang melandasi

penelitian ini. Hal ini tidak saja dilihat dari segi latar belakang atau alasan

maknawinya (mengapa mereka melakukan pemertahanan identitas etnik melalui

gerakan Ajeg Bali), tetapi juga tentang proses sosialisasi yang dilakukan oleh

agen-agen pendidikan yang ada di kawasan Desa Pakraman Ubud (bagaimana proses

sosialisasi, enkultulrasi dan ideologisasi yang berlangsung pada agen-agen

sosialisasi tradisional maupun modern atau informal maupun formal). Kedua

pertanyaan ini penting mengingat bahwa kebertahanan suatu sistem budaya tidak

terjadi secara otomatis, melainkan melalui suatu proses atau tunduk pada asas

prosesual berwujud sosialisasi, enkulturasi atau ideologisasi.

Berkenaan dengan kedua permasalahan di atas, maka pemertahanan

identitas etnik Bali yang berlaku di Desa Pakraman Ubud juga penting dilihat dari

segi implikasinya. Apakah gerakan politik identitas yang berkembang di Desa

Pakraman Ubud hanya berimplikasi integratif dengan berlandaskan pada

penguatan identitas kebalian atau sebaliknya, menimbulkan implikasi yang

berdampak pada hubungan antaretnik di Desa Pakraman Ubud, mengingat Desa

Pakraman Ubud tidak lagi bercorak monokultur, tetapi multikultur.

Mengacu pada paparan di atas, politik identitas gerakan Ajeg Bali sebagai

13

akan dilihat dari perspektif pendidikan. Dalam konteks ini, Ajeg Bali adalah proses

pendidikan dan pembudayaan (enkulturasi), yang juga sangat relevan sebagai

kajian pendidikan IPS, khususnya pendidikan IPS yang diaplikasikan dalam

kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengingat pendidikan IPS dapat dilihat dari

dua kepentingan, yakni kepentingan yang didasarkan pada tujuan pendidikan

formal sebagaimana dikembangkan dalam kurikulum pendidikan IPS di

sekolah-sekolah, dan pendidikan IPS sebagai bentuk aplikasi dan memraksis dalam

kehidupan sosial budaya masyarakat (Al Muchtar, 2001; 2002). Ajeg Bali sebagai

kajian pendidikan IPS yang memraksis dalam kehidupan masyarakat juga sangat

relevan dan penting untuk diakomodasi dalam kurikulum pendidikan IPS di

persekolahan. Dalam konteks ini Ajeg Bali dapat digunakan sebagai sumber belajar

IPS yang memberikan pengetahuan praktis kepada siswa tentang kehidupan sosial

budaya yang berkembang di lingkungannya.

Ajeg Bali sebagai proses pendidikan IPS akan dikaji melalui pendekatan

yang komprehensif, yakni pendekatan multidisipliner sebagaimana yang

dikembangkan dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Cakupan multi

disiplin ilmu dikembangkan oleh pendidikan IPS, yang berangkat dari konsep

Social Studies. Social Studies dipancangkan pertama kali oleh Edgar Bruce Wesley

pada tahun 1937, didefinisikan sebagai “…the social studies are the social

sciences simplified pedagogical purpose…social studies adalah ilmu-ilmu sosial

yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan” (Barr, dalam Winataputra, 2001:

20). Pengertian ini kemudian dibakukan dalam Pengembangan Kurikulum

Pendidikan di Amerika, sebagai: “The Social Studies Comprised of those aspects

geography, and philosophy wich in practice are selected for purposes in schools

and colleges...” (Barr, dalam Winataputra, 2001: 20). Maksudnya, bahwa social

studies berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi,

antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat, yang dipilih untuk tujuan

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi (Winataputra, 2001). Mengacu pada

pemahaman tersebut, maka kajian tentang gerakan Ajeg Bali sebagai politik

identitas pemertahanan identitas etnik, dapat dilihat dari perspektif pendidikan,

sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, politik, bahkan agama.

Sebagai kajian ilmu, IPS menjadi salah satu mata pelajaran yang terdapat

dalam kurikulum Pendidikan Nasional dan diajarkan mulai jenjang Sekolah Dasar

(SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Al Muchtar, 2001; Somantri, 2001).

Berkenaan dengan itu, kajian tentang Ajeg Bali juga sangat relevan sebagai materi

pilihan dalam pembelajaran IPS. Studi pendahuluan menunjukkan, gerakan Ajeg

Bali dalam konteks sosial, budaya, kemasyarakatan, dan dalam konteks perubahan

sosial, merupakan isu penting yang sangat relevan sebagai materi pembelajaran

pendidikan IPS. Konteks ini berkaitan dengan masalah-masalah etnisitas, integrasi

nasional, maupun nasionalisme.

Mengacu pada berbagai paparan di atas, maka penelitian tentang politik

identitas gerakan Ajeg Bali ini sangat penting dilakukan, dan diharapkan menjadi

masukan atau rekomendasi bagi pelaksana pendidikan IPS di berbagai jenjang

sekolah, agar mulai memasukkan materi terkait isu-isu Ajeg Bali dalam kurikulum

pendidikan sekolah mereka. Pendidikan IPS yang diberikan di sekolah-sekolah di

Bali, dapat menguatkan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu, Bahasa Daerah

15

lain, hal ini juga sangat memungkinkan, mengingat pendidikan IPS juga dapat

dilihat sebagai suatu proses enkulturasi atau pembudayaan, baik itu pembudayaan

nilai-nilai kemanusiaan, pembudayaaan dalam konteks pewarisan budaya

(transmission of culture), pembudayaan dalam konteks ideologi bangsa,

pembentukan nation character building, maupun pembudayaan nilai-nilai

pengetahuan yang terdapat dari disiplin ilmu bersangkutan (Cohen, 1971; Widja,

2002; Azra, 2002; Tillar, 2007; Suyanto, 2006). Pemahaman ini tidak terlepas dari

pandangan filsafat ilmu seperti empirisme, positivisme, rasionalisme, dan

idealisme, maupun filsafat ilmu pendidikan yang mendasari pendidikan IPS, seperti

filsafat esensialisme, perenialisme, progresivisme, maupun rekontruksionalisme

(Ornstein dan Levine, 1985; Somantri, 2001).

Dalam implementasinya, pendidikan IPS sebagai sarana pendidikan

kebudayaan Bali, dapat diwujudkan melalui kurikulum pendidikan IPS maupun

kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal memungkinkan pendidikan IPS

mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan isu-isu penting di daerah,

sebagaimana dikemukakan Dakir (2004):

Dalam kurikulum muatan lokal, proses pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Begitu pula bahan yang ada pada muatan lokal dapat tercantum pada intrakurikuler, misalnya; berbagai mata pelajaran yang termasuk dalam bidang studi kesenian dan keterampilan, bahasa (bahasa daerah dan Inggris) dan beberapa topik atau subtopik pokok bahasan yang bernaung dalam bidang studi IPA dan IPS, dan pelajaran lainnya (Dakir, 2004: 108-109).

Berdasarkan definisi tersebut, melalui materi-materi pilihan yang relevan

dengan konteks pemertahanan identitas etnik, maka Pendidikan IPS yang diberikan

di sekolah-sekolah di Bali dapat mendukung strategi pendidikan kebudayaan Bali.

dilaksanakan, yakni dengan merujuk pada konten atau ruang lingkup materi ajar

pendidikan IPS di sekolah menengah, yang menyangkut aspek-aspek: (1) Manusia,

Tempat dan Lingkungan; (2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan; (3) Sistem

Sosial dan Budaya; (4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Kurikulum

Pendidikan IPS, 2006).

Paparan di atas menunjukkan, bahwa kajian tentang gerakan Ajeg Bali

sangat penting, tidak saja karena masalah tersebut sangat aktual dan mendominasi

berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali saat ini, tetapi juga dalam konteks

pengembangan sumber belajar IPS, yakni dengan menggali masalah

sosial-masyarakat sebagai sumber belajar IPS. Masalah penelitian ini juga menarik, tidak

semata-mata dilihat dari akibat adanya penguatan identitas kesukubangsaan, tetapi

terkait pula usaha mewujudkan cita-cita ideal bagi penyelenggaraan pendidikan,

termasuk pendidikan IPS, antara lain mewujudkan manusia yang menjunjung

tinggi asas multikulturalisme atau Bhineka Tunggal Ika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan penelitian, yakni:

1. Mengapa masyarakat Desa Pakraman Ubud melakukan pemertahanan

identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali ?

2. Bagaimana pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik melalui

politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa Pakraman Ubud, baik yang

berlangsung pada masyarakat sebagai agen sosialisasi tradisional,

17

3. Bagaimana implikasi adanya pemertahanan identitas etnik melalui

politik identitas gerakan Ajeg Bali terhadap hubungan antaretnik di Desa

Pakraman Ubud ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini

dapat dipilah menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang

pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali dan

bagaimana hal itu berlangsung pada Desa Pakraman Ubud dengan melibatkan

berbagai agen pendidikan, baik pendidikan informal melalui berbagai institusi

tradisionalnya, maupun pendidikan formal yakni sekolah. Pemahaman ini penting,

tidak saja guna memperkuat dan menambah pengetahuan ilmu sosial, tetapi bisa

pula memberikan pengayaan, pengembangan atau bahkan sebagai sumber materi

bagi pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Bahkan yang tidak

kalah pentingnya, pemahaman teoretis yang didapat bisa pula berguna bagi

pengembangan Desa Pakraman Ubud sebagai desa wisata yang mengglobal, tanpa

kehilangan identitas kebalian-nya dan sekaligus terbebas dari konflik.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan-permasalahan di atas, yakni:

(1) Mengungkapkan latar belakang munculnya upaya pemertahanan

identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa

(2) Mengungkapkan pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik

melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa Pakraman Ubud.

(3) Menemukan implikasi atau dampak dari penerapan pemertahanan

identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali terhadap

hubungan antaretnik di Desa Pakraman Ubud.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat, baik

secara teoritik maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Desa Pakraman

Ubud mempertahankan citra dan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat

sebagai ciri khas institusi desa pakraman, maupun identitasnya sebagai kawasan

pariwisata budaya. Hal ini penting, karena dengan demikian Desa Pakraman Ubud

sekaligus mengemban dua misi sekaligus, yakni: pertama, sebagai sebuah desa

adat/desa pakraman yang berada pada lingkup budaya dan Pemerintah Provinsi

Bali, mempertahankan identitas etnik orang Bali adalah merupakan tugas dan

kewajibannya, seperti juga desa-desa pakaraman lainnya. Kedua,

mempertahankan identitas etnik berarti juga mempertahankan komoditas

pariwisatanya yang bertumpu pada potensi adat, budaya, dan agama. Jika identitas

ini pudar, maka pariwisata budaya yang menjadi andalan Ubud juga akan pudar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu

19

dikembangkan Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pasca Sarjana Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, selama ini masih didominasi oleh

penelitian-penelitian yang berdimensi pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah.

Sementara itu kajian ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada masalah-masalah sosial

kemasyarakatan di lapangan, seperti fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi,

jender, dan sebagainya masih jarang dilakukan.

Masalah ini juga sangat relevan dan dapat memperkaya studi Pendidikan

IPS, baik dalam konteks kajian secara multi disipliner, maupun dalam rangka

melahirkan rekomendasi penelitian, yakni dikembangkannya isu-isu etnisitas

termasuk tetang Ajeg Bali dan isu-isu kearifan lokal lainnya dalam struktur materi

IPS di sekolah-sekolah.

Secara khusus, manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini

adalah:

(1) Mengembangkan konsep tentang gerakan Ajeg Bali sebagai sebuah gerakan

politik identitas.

(2) Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan konsep, proposisi,

maupun teori baru dalam hubungan dengan konteks sosil-budaya

masyarakat Bali.

(3) Memberikan masukan kepada para pemikir, pengambil kebijakan dan

peneliti lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian berikutnya.

(4) Memberi manfaat kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui Bali

E. Klarifikasi Konsep

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah atau konsep yang

memerlukan penjelasan atau pembatasan, yakni sebagai berikut:

1. Ajeg Bali

Istilah Ajeg Bali berasal dari dua kata, “Ajeg” dan “Bali”, yang secara

harfiah kedua kata tersebut memiliki artinya masing-masing. Dalam Kamus

Bali-Indonesia (1993: 9) kata: “ajeg”= tegak, kukuh (peraturan); “ajegan”=tegakkan.

Contoh penggunaan kata ini seperti: “ajegang awig-awig desane” (=tegakkan

peraturan desa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 13), terdapat kata

“ajek” yang memiliki arti yang sama, yakni: tetap; teratur; tidak berubah. Kata

“ajek” merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Jawa, yang mempunyai

makna yang sama dengan kata “ajeg”. Sedangkan kata “Bali” merujuk pada Pulau

Bali atau Propinsi Bali yang secara hukum, geografis, dan politis merupakan

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian Ajeg

Bali dapat diartikan sebagai “meng-ajeg-kan Bali” atau “Bali yang ajeg”. Merujuk

pada arti kata “ajeg” tersebut maka Bali yang ajeg, berarti adalah, “Bali yang

kokoh, teratur, tegak, stagnan, mantap, tidak berubah”.

Dalam konteks penelitian ini, Ajeg Bali dimaknai sebagai sebuah politik

identitas atau gerakan pemertahanan identitas etnik Bali. Gerakan ini bertujuan

mengembalikan masyarakat Bali dalam konteks pengamalan ajaran agama Hindu

dan kebudayaan Bali, atau disebut pula sebagai re-Baliisasi dan re-Hinduisasi.

2. Politik Identitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 417) menunjukkan bahwa identitas

21

ciri khusus seseorang. Menurut Tilaar (2007: 16) identitas merupakan konsep yang

sangat erat kaitannya dengan etnisitas. Identitas sering pula dikaitkan dengan

stereotip-stereotip, baik yang positf maupun negatif dari suatu etnik.

Politik secara umum dapat diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan

(kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara; politik juga

mengandung arti; cara bertindak dalam mengatasi atau menangani suatu masalah”

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 780).

Dari dua deskripsi tersebut, maka politik identitas sebagaimana

dikemukakan Cressida Heyes (dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007)

dapat diartikan sebagai “tindakan politis untuk mengedepankan

kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan

identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau

keagamaan”. Politik identitas juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik

yang dibangun berdasarkan perbedaan etnik di mana simbol-simbol kebudayaan

masih digunakan sebagai ciri suatu kelompok. Jadi, politik identitas seperti

dikatakan Barker (2003) dan Sarup (2008), terletak pada pandangan bahwa

manusia dapat bertindak secara sengaja dan secara kreatif guna membentuk dan

mempertahankan identitas etniknya.

3. Desa Pakraman

Dalam sistem pemerintahan desa di Bali dikenal dua sistem pemerintahan,

yakni desa dinas dan desa adat atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan

desa pakraman. Kedua jenis desa tersebut memiliki tugas dan wewenang yang

mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah

desa di bawah kecamatan (Sirtha, 2008: 2).

Secara formal, istilah desa pakraman dimuat dalam Peraturan Daerah

Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang ditetapkan pada

tanggal 21 Maret 2001. Dalam Perda tersebut dijelaskan pengertian desa

pakraman, yakni: “…kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat

Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Tri Kahyangan Desa (Tiga Pura Pusat

yang melandasi desa pakraman di Bali), yang mempunyai wilayah tertentu dan

harta kekayaan sendiri serta berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.

4. Pariwisata

Konteks penelitian ini tidak terlepas dari masalah pariwisata, sebagai setting

latar Desa Pakraman Ubud, yang dikenal sebagai kawasan pariwisata budaya.

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-Undang RI No. 10/2009),

dijelaskan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan pengertian

pariwisata budaya sebagaimana dikemukakan Yoeti (2006: 26) adalah jenis

kegiatan pariwisata yang objeknya adalah kebudayaan. Objek daya tarik wisata

budaya itu dapat berkisar pada beberapa hal, seperti: kesenian, baik seni rupa

maupun segala bentuk seni pertunjukan, tata busana, tata boga, upacara adat,

demonstrasi kekebalan dan komunikasi dengan alam gaib, lingkungan binaan, serta

lain-23

lain. Objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan

maksud agar lebih menarik.

5. Globalisasi

Globalisasi antara lain dapat dijabarkan dari asal katanya yakni “global” ,

yang maknanya adalah universal. Pengertian dan pendefinisian globalisasi sangat

luas, sehingga pemaknaannya tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada

yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses

alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat

satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan

ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya

setempat (Brunsvick dan Danzin, 2007).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi disesuaikan dengan keluasan cakupan

penelitian, di mana hasil dan pembahasan masing-masing permasalahan penelitian

dipaparkan pada bab-bab tersendiri. Model sistematika seperti ini dimaksudkan

untuk memudahkan pemaparan dan pencermatan. Secara keseluruhan disertasi

terdiri dari delapan bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

BAB III: Metode Penelitian

BAB IV: Memaparkan gambaran umum lokasi penelitian

BAB V: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian pertama.

BAB VI: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian kedua.

BAB VII: Memaparkan pembahasan dari permasalahan ketiga

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research (Creswell,

1998) dengan menggunakan rancangan atau desain penelitian kualitatif. Dengan

demikian, penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada pemaknaan dan

konteks pendeskripsian (Mulyana, 2001; Irawan, 2006). Pendeskripsian yang

terkait dengan pemaknaan akan bersifat rich and thick description (Creswell,

1989), yakni suatu pendeskripsian yang kaya dan tebal, bersifat holistik, emik dan

etik,tentang bentuk, fungsi, dan makna yang tampak maupun makna yang tersirat

di balik suatu teks tertulis atau lisan, dan teks sosial dalam bentuk fenomena sosial

budaya yang ada di balik perilaku individu atau masyarakat. Dalam konteks

penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Pakraman Ubud

dengan berbagai pranata sosial-budaya-religius yang mengaturnya.

B. Pendekatan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa

Pakraman Ubud mengiplementasikan politik identitas gerakan Ajeg Bali, sebagai

upaya mempertahankan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat sebagai ciri

khas institusi desa pakraman berikut krama desa yang menjadi anggotanya,

maupun identitasnya sebagai kawasan pariwisata budaya. Agar tujuan penelitian

tercapai secara maksimal, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan etnografi,

yang lazim digunakan dalam kajian yang bersifat sosial-budaya. Etnografi adalah

metode riset yang menggunakan observasi langusng terhadap kegiatan manusia

128

adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli.

Dalam konteks penelitian ini, metode etnografi digunakan dengan sasaran untuk

memahami segala aktivitas sosial masyarakat termasuk di dalamya memahami pula

berbagai teks tertulis maupun lisan dan teks sosial dalam perspektif pelakunya

(emik), yakni masyarakat Desa Pakraman Ubud, Bali berserta segala institusi

sosial-religiusnya (Bungin, 2003).

Dalam rangka menganalisis temuan, pendekatan etnografi dibantu dengan

metode dekonstruksi dan metode semiotika. Dekonstruksi mengandalkan pola pikir

kritis dalam konteks membongkar suatu teks guna menemukan ideologi dominan

yang ada di baliknya. Metode ini digunakan untuk mencermati dan memahami

berbagai bentuk permainan kekuasaan yang dilakukan pihak pengelola desa

pakraman untuk menghegemoni krama desa (warga) Desa Pakraman Ubud dalam

rangka mengimplementasikan gerakan pemertahanan identitas etnik melalui politik

identitas gerakan Ajeg Bali. Sedangkan semiotika adalah ilmu tentang tanda atau

penanda, atau dapat pula dikatakan sebagai metode analisis untuk mengkaji tanda

atau penanda. Dalam konteks penelitian ini, semua gejala atau fenomena sosial

terkait dengan upaya pemertahanan identitas etnik diposisikan sebagai tanda. Ini

meliputi seluruh institusi sosial-religius maupun institusi formal, yakni sekolah

yang berfungsi sebagai agen sosialisasi, maupun tanda bahasa yang terdapat pada

teks seperti lontar, awig-awig, perarem desa (perangkat tata aturan), perangkat

pembelajaran, seperti kurikulum, silabus, RPP, dsb (Piliang, 2006: 30-34).

C. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pakraman Ubud yakni salah satu

Kabupaten Gianyar, Bali. Desa Pakraman Ubud memiliki empat banjar adat

(bagian dari desa pakraman) yakni: (1) Banjar Ubud Kaja, (2) Banjar Ubud

Tengah, (3) Banjar Ubud Kelod, dan (4) Banjar Sambahan.

Dipilihnya Desa Pakraman Ubud sebagai lokasi penelitian didasarkan

beberapa alasan lainnya, yakni:

1. Desa Pakraman Ubud berada di pusat wilayah Kelurahan Ubud yang

sekaligus merupakan zona inti Kawasan Pariwisata Ubud. Kelurahan Ubud

berstatus sebagai desa dinas dan menjadi basis kegiatan pemerintahan lokal

dan pelayanan administratif dalam sistem desentralisasi.

2. Desa Pakraman Ubud sebagai zona inti Kawasan Pariwisata Ubud

memiliki kompleksitas masalah yang tinggi sebagai akibat perkembangan

pariwisata. Kondisi ini menyebabkan Desa Pakraman Ubud sangat terbuka

dengan dunia luar, baik dalam konteks globalisasi dan modernisasi, maupun

dengan kedatangan etnik dari luar Bali.

3. Kekuatan Desa Pakraman Ubud didukung oleh Puri Ubud yang

merupakan penyokong utama dan salah satu agen sosialisasi gerakan

pemertahanan identitas etnik. Puri Ubud memainkan peran penting dalam

menguatkan kebijakan desa pakraman.

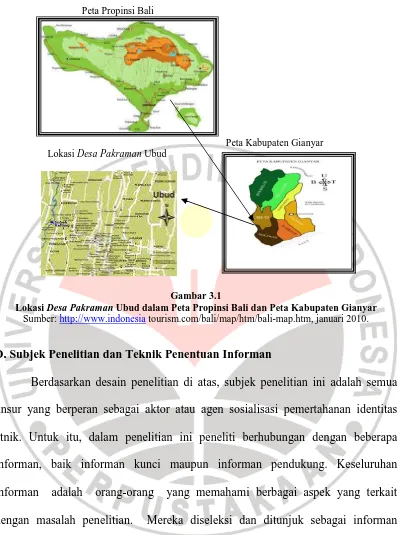

Adapun lokasi penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

130 Peta Propinsi Bali

Peta Kabupaten Gianyar Lokasi Desa Pakraman Ubud

Gambar 3.1

Lokasi Desa Pakraman Ubud dalam Peta Propinsi Bali dan Peta Kabupaten Gianyar Sumber: http://www.indonesia tourism.com/bali/map/htm/bali-map.htm, januari 2010.

D. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Berdasarkan desain penelitian di atas, subjek penelitian ini adalah semua

unsur yang berperan sebagai aktor atau agen sosialisasi pemertahanan identitas

etnik. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti berhubungan dengan beberapa

informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Keseluruhan

informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait

dengan masalah penelitian. Mereka diseleksi dan ditunjuk sebagai informan

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penunjukan informan diawali

dengan penentuan informan kunci atau key informant. Selanjutnya penunjukan

informan akan dikembangkan pada saat penelusuran lapangan dengan

melainkan tergantung pada tingkat kejenuhan data yang akan dikumpulkan sesuai

prinsip kerja penelitian kualitatif (Spradley, 1979).

Informan kunci terdiri dari para tokoh adat dan agama. Mereka adalah

Bendesa Adat (kepala adat) Ubud, Kelihan Banjar (kepala banjar), Pelingsir

(tokoh) Puri, pemuka agama dari Geriya, para ketua sekaa (organisasi sosial

tradisional), pengurus subak, pecalang (pengaman desa), dan krama desa (warga

desa) Ubud, baik yang mewakili kuren (keluarga) maupun dadia (klen). Selain itu

ditunjuk pula tokoh dari desa dinas, yakni Lurah, Ketua LPM, Yayasan Bina

Wisata Ubud, dsb. Informan kunci lainnya adalah dari unsur pendidikan, yakni

sekolah dan guru yang juga berperan sebagai agen sosialisasi pemertahanan

identitas etnik. Sekolah yang ditunjuk adalah sekolah-sekolah yang berada di

wilayah Desa Pakraman Ubud, yang mewakili jenjang SD-SMA, yakni SDN 1

Ubud, SMPN 1 Ubud dan SMAN 1 Ubud.

Sedangkan informan pendukung diambil dari unsur pemerintah dan

dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan.

Instansi-instansi ini sangat penting keberadannya dalam konteks koordinasi

kebijakan maupun sebagai mitra pendukung kebijakan. Informan yang juga penting

adalah para pendatang yang berdomisili di Desa Pakraman Ubud. Penunjukan

mereka sebagai informan adalah karena mereka merupakan bagian dari kehidupan

multi etnik di kawasan Ubud, dan bagian dari kehidupan pariwisata itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan

penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan

132

1. Teknik Wawancara

Informan yang telah ditetapkan sebagai sumber informasi akan

diwawancarai secara mendalam (in-dept interviw) dan terbuka (open-ended), untuk

menggali, memahami dan mengetahui pola pikir mereka terhadap kasus atau

permasalahan penelitian yang diajukan. Agar wawancara mendalam dan terbuka

dapat berlangsung secara terarah, maka peneliti merujuk pada pedoman wawancara

yang telah disusun sebagai perangkat atau instrumen penelitian yang memuat

pokok-pokok pikiran yang terkait dengan masalah yang dikaji (lihat lampiran 05).

Dengan cara ini wawancara diharapkan berlangsung secara fleksibel. Begitu pula

informasi yang digali, tidak saja bertumpu pada apa yang mereka ucapkan, tetapi

didasarkan pula pada penggalian yang mendalam tentang pemaknaan mereka

terhadap ucapan maupun perilaku mereka. Dengan demikian, melalui wawancara

mendalam dan terbuka ini akan tergali aspek explicit knowledge yang melekat pada

informan. Untuk menghindarkan adanya distorsi data, maka pencatatan hasil

wawancara dilakukan secara manual dan atau disertai perekaman dengan

menggunakan alat perekam. Pemakaian alat perekam adalah atas persetujuan

informan sehingga suasana wawancara tetap berjalan secara alamiah dan semua

informan diharapkan tidak keberatan akan perekaman hasil wawancara tersebut.

Untuk itu peneliti telah meyakinkan informan, bahwa data yang diberikan sangat

berharga dan sama sekali tidak mengganggu privacy informan.

2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi yang akan digunakan adalah observasi langsung yang bersifat

partisipasi, sehingga peneliti akan tinggal di lokasi penelitian. Observasi atau

para tokoh Desa Pakraman Ubud, baik yang terkait dengan pola pemertahanan

identitas etnik maupun pola hubungan yang diterapkan desa pakraman dengan

etnik-etnik non-Bali. Agar observasi partisipasi dapat berjalan terarah, maka

dibuat panduan atau pedoman observasi (lihan lampiran 06). Adapun aspek yang

diobservasi, adalah: (1) Latar (setting); (2) Pelibat (participant); (3) Kegiatan dan

interaksi (activity and interaction); (4) Frekuensi dan durasi (frequency and

duration); (5) Faktor subtil (subtle factor); (6) Peralatan yang mereka gunakan; (7)

Waktu berlangsungnya kegiatan; (8) Ekspresi wajah pada saat melakukan

kegaiatan ; dan (9) Produk yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan

(Alwasilah, 2002).

Aspek-aspek yang diamati ditelusuri dari aspek bentuk, fungsi dan

pemaknaan kontekstualnya. Segala hal yang diobservasi direkam secara verbal

manual, maupun dengan menggunakan alat perekam visual atau kamera

(pemotretan). Gambar atau foto yang dihasilkan digunakan sebagai ilustrasi dalam

penyajian hasil penelitian, sehingga ketepatan penggambaran, daya tarik, dan daya

imajinasi hasil penelitian dapat ditingkatkan secara lebih optimal.

3. Studi Dokumen

Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi

dokumen. Dokumen yang dikaji antara lain data statistik yang tersedia di Badan

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar, Monografi/Profil Desa Dinas dan Desa

Pakraman Ubud, Awig-awig Desa Pakraman Ubud, Perarem Desa/Banjar Ubud,

dan segala aturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan institusi sosial-religius

dan krama desa maupun dengan warga pendatang. Dokumen juga berasal dari

134

Dokumen ini berupa Kurikulum Pendidikan, perangkat pembelajaran dan silabus

khususnya untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu, Bahasa Bali, dan

Muatan Lokal.

Ketiga teknik pengumpulan data di atas akan digunakan secara

bersama-sama dan/atau saling melengkapi dengan tujuan untuk memperkaya temuan,

sekaligus sebagai prosedur Triangulasi Data maupun Triangulasi Sumber Data

yang diperlukan sebagi proses validitas data.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal instrumen penelitian yang baku

sebagai perangkat penelitian sebagaimana penelitian kuantitatif, karena dalam

penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (Creswell,

1994; 1998 ; Bungin, 2003; 2004; Alwasilah, 2002). Namun sebagai pedoman di

lapangan, agar penelitian berlangsung sesuai arah yang dikehendaki berdasarkan

fokus permasalahan, disusun pedoman wawancara (interview guide) dan pedoman

observasi sebagai instrumen penelitian (lihat lampiran 04 dan 05). Selain itu

dilengkapi pula dengan perangkat keras berupa alat perekam, baik untuk merekam

kegiatan berupa gambar atau foto, maupun perekam hasil wawancara. Ini sejalan

dengan apa yang dikemukakan Wallace (1990: 57), bahwa untuk penelitian ilmu

sosial, instrumen yang biasa digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian,

yakni yang melibatkan organ inderawi manusia tanpa dilengkapi dengan bantuan

teknologi selain keahlian, dan organ inderawi manusia yang dilengkapi dengan

G. Teknik Verifikasi Data

Teknik verifikasi data digunakan untuk memperoleh data yang memenuhi

standar kualitas, sehingga proses penggalian data maupun data yang dihasilkan

dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Mengacu pada Creswell (1998:

2001-2003) terdapat delapan prosedur teknik verifikasi, yakni: (1) Perpanjangan waktu

kerja dan observasi yang gigih (prolonged engagement and persistent observation)

di lapangan, termasuk membangun kepercayaan dengan para partisipan,

mempelajari budaya, dan mencek informasi yang salah yang berasal dari distorsi

yang diperkenalkan oleh peneliti atau informan. Di lapangan peneliti membuat

keputusan-keputusan apa yang penting dan menonjol untuk dikaji, relevan dengan

maksud kajian, dan perhatian untuk difokuskan. Proses ini akan menghasilkan

penelitian etnografis yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Triangulasi (triangulation) data, dengan menggunakan seluas-luasnya

sumber-sumber yang banyak dan berbeda, metode-metode, data dari para peneliti, dan

teori-teori untuk menyediakan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence);

(3) Reviu sejawat (peer reviuw) atau debriefing, dengan menyiapkan suatu cek

eksternal dari proses penelitian; teman sejawat itu menanyakan

pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang metode, makna dan interpretasi; (4) Analisis kasus

negatif (negative case analysis). Si peneliti memperbaiki lagi hipotesis-hipotesis

kerjanya selagi penelitian berlangsung berdasarkan bukti/evidensi yang negatif atau

tidak memastikan (disconfirming evidence); (5) Klarifikasi bias peneliti (clarifying

researcher bias) yang penting dilakukan sejak awal penelitian, sehingga pembaca

memahami posisi peneliti dan setiap bias atau asumsi-asumsi yang berdampak pada

136

memohon (solicit) pandangan-pandangan para informan tentang kredibilitas dari

temuan-temuan dan interpretasi-interpretasi. Pendekatan ini sangat umum dalam

kajian kualitatif, termasuk mengambil data, analisis, interpretasi dan

kesimpulan-kesimpulan; (7) Deskripsi yang kaya dan tebal (rich and thick description), yang

memungkinkan pembaca membuat keputusan-keputusan mengenai kemampuannya

untuk ditransfer (transferability) karena penulis menggambarkan dengan rinci para

partisipan atau keadaan/lingkungan (setting) yang sedang dikaji, (8) Odit luar

(external audits), dengan memperkenalkan konsultan luar, oditor untuk memeriksa

proses dan produk/hasil dari laporan/kisah (account), mengakses akurasinya.

Berdasarkan delapan prosedur verifikasi tersebut, dalam penelitian ini

peneliti menggunakan tiga teknik di antaranya, yakni:

(1) Teknik perpanjangan waktu kerja dan observasi yang gigih (prolonged

engagement and persistent observation). Di sini peneliti membuat

keputusan-keputusan penting dan menonjol untuk dikaji, yang relevan

dengan maksud dan tujuan penelitian. Proses ini diawali dengan

membangun kepercayaan dengan para informan/partisipan, mempelajari

budaya, karakteristik, kebiasaan, maupun perilaku sehari-hari masyarakat

Desa Pakraman Ubud.

(2) Teknik triangulasi (triangulation). Teknik ini digunakan sebagai kelanjutan

teknik perpanjangan waktu dan observasi, yang dimaksudkan untuk mencek

dan ricek data, mengecek informasi yang berasal dari informan, dengan

menggunakan seluas-luasnya sumber data, metode, maupun teori-teori,

guna mendapatkan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence).